El mar de Okhotsk

Todas las miradas siguieron a las barcas, que pronto estuvieron a medio cable del prodigioso animal. Todos esperaban que se levantase bruscamente.

El monstruo permanecía inmóvil. Su cola no agitaba el mar.

Vióse entonces que las piraguas pasaban a lo largo de él, rozándote, y que después arrojaban amarras, sin que él hiciese ningún movimiento…, remolcándole al fin para llevarle al navío.

Las Kouriles, menos numerosas que las Aleutinas, son en su mayor parte islotes deshabitados. Tres o cuatro, no obstante, pueden ser consideradas como islas, por ejemplo, Paramouchir, Owekotan, Matoua.

Llenas de bosques, poseen un suelo productivo. Las otras, rocosas y arenosas, impropias para todo cultivo, son completamente estériles.

Parte de este grupo es tributaria del Imperio del Japón, cuyo dominio prolonga; la otra parte septentrional depende de la provincia rusa del Kamtchatka, y sus habitantes, pequeños, velludos, son designados con el nombre de kamtchadales.

M. Bourcart no pensaba detenerse en medio de aquel grupo, donde no tenía nada que hacer. Deseaba franquear cuanto antes la barrera que limita el mar de Okhotsk, al Sur y Sudeste, a fin de comenzar su segunda campaña.

Después de doblar el cabo Lopatka, al extremo de la península Kamtchadale, y dejando a babor Paramouchir, el Saint-Enoch entró en aguas siberianas el 23 de agosto, después de treinta y seis días de navegación desde Vancouver.

La vasta ensenada de Okhotsk, protegida por las Kouriles, comprende una superficie tres o cuatro veces superior a la del mar Negro. Al igual de un océano, tiene sus tempestades, a veces de violencia extraordinaria.

Durante el paso del Saint-Enoch a través del estrecho, ocurrió un accidente, en realidad poco grave, pero que hubiera podido serlo.

Encontrábase el barco en el sitio más estrecho del golfo, cuando, bajo la acción de una corriente, su proa chocó contra un arrecife cuya posición estaba indicada en el mapa con poca exactitud.

El capitán Bourcart se encontraba en aquel momento en la toldilla, junto al timonel, y el segundo en el empalletado de babor.

Al producirse el choque, que fue muy ligero, se oyó esta orden

—¡Tomad el viento por avante de las tres gavias!

Inmediatamente la tripulación obedeció, y el viento tomó el velamen por detrás, con lo que el Saint-Enoch pudo librarse quedándose atrás. Pero el capitán Bourcart comprendió que esta maniobra sería insuficiente y que sería preciso proceder de otra forma. Lanzóse una canoa al mar con un ancla. Después, el teniente Coquebert y dos grumetes se ocuparon en echarla en sitio conveniente.

Como se ha dicho, el choque no fue indo, y un barco tan sólidamente construido como el Saint-Enoch debía salir de él sin desperfecto alguno.

Además, cuando la marea subiese se levantaría por sí mismo. El primer cuidado de Bourcart había sido enviar a reconocer la bomba al contramaestre y al carpintero.

Ambos vieron que el barco no hacía agua.

No se trataba, pues, más que de esperar la marea; y cuando ésta llegó, tras algunos crujidos de su quilla, el Saint-Enoch salió del peligro.

Orientadas enseguida sus velas, una hora después estaba en el mar de Okhotsk.

Los vigías volvieron entonces a ocupar su puesto en las barras del palo mayor y del trinquete, a fin de señalar las ballenas que pasaran. Todos creían obtener aquí tan buen resultado como en la bahía Margarita o en Nueva Zelandia. Antes de dos meses, el Saint-Enoch, de regreso en Vancouver, habría vendido su segundo cargamento a precios no menos ventajosos que el primero.

El cielo estaba muy limpio. Soplaba buen viento de Sudeste. La mar se hinchaba en grandes olas, que no reventaban, y las embarcaciones no corrían el riesgo de tener dificultades en su marcha.

Había cierto número de navíos a la vista, la mayor parte balleneros. Probablemente explotaban aquellos parajes desde algunas semanas, y proseguirían su campaña hasta el invierno. Los otros barcos iban con destino a Nicolaievsk, a Okhotsk, a Ayan, los principales puertos de aquella región.

Ya en aquella época, Nikolaievsk, capital de la provincia del Amur, situada casi en la embocadura del gran río de este nombre, formaba una ciudad importante, cuyo comercio aumentaba de año en año. Ofrecía un puerto abrigado sobre el estrecho de Tartaria, que separa el litoral de la extensa isla de Sakhalin.

Tal vez en el espíritu de Juan María Cabidoulin, la varadura del Saint-Enoch había sido el comienzo de la mala suerte; y de notar es que el principio de aquella campaña en el mar de Okhotsk no fue muy feliz.

Durante la mañana, a distancia de dos millas, se señaló una ballena. Bourcart hizo que las cuatro piraguas fueran a darle caza.

En vano la persiguieron. No fue posible volverla a ver, después de hundirse en el mar por tres veces.

Al siguiente día, igual tentativa e igual resultado. Las embarcaciones volvieron a bordo sin que los arponeros hubiesen lanzado el arpón.

No era que las ballenas faltasen en aquel mar. Algunas otras fueron señaladas por los vigías. Pero, muy feroces o muy atemorizadas, no daban tiempo a que se llegase a el as. ¿Eran más favorecidos por la suerte los barcos que estaban a la vista? No había motivo para creerlo.

Fácilmente se comprende que la tripulación experimentase cierto despecho. El que lo sentía en mayor grado era el teniente Allotte, y se podía temer que, a pesar de las recomendaciones del capitán Bourcart, cometiese alguna imprudencia.

El capitán tomó la resolución de conducir al Saint-Enoch a las islas Chantar, donde él había ya pasado dos estaciones con gran provecho.

Tres meses más tarde, los balleneros del mar de Okhotsk se encontrarían con los últimos hielos del invierno, que harían la pesca más difícil, pues los navíos se ven obligados a dar vuelta a los icefields, y con gran frecuencia transcurren dos o tres días antes de que descubran un claro que les permita ir por buen camino.

Pero en el mes de agosto la mar está completamente libre aun en su parte septentrional. Lo más de temer era la formación de los hielos llamados young ices antes que hubiera terminado la segunda campaña del Saint-Enoch.

El 29 se llegó ante las islas Chantar, agrupadas en el fondo de la bahía en la estrecha ensenada que hunde más profundamente el litoral de la provincia del Amur.

Más allá se abre otra bahía, llamada Finisto o del Sudoeste, que no tiene gran profundidad. Bourcart la conocía, y fue a anclar en el a.

Allí se produjo un accidente, muy grave esta vez.

En el momento en que el ancla tocaba en el fondo, dos marineros acababan de izarse a la verga de la gavia. Cuando la cadena del ancla estuvo tirante, el contramaestre Ollive recibió la orden de arriar las gavias. Por desgracia se olvidó de gritar a los marineros que se sostuviesen bien. En el instante en que, largadas las drizas la verga cala a la altura del tamborete, uno de los marineros tenía una pierna sobre los obenques y la otra sobre el escalón de la verga. Sorprendido en esta posición, no tuvo tiempo de agarrarse con las manos a los obenques, y cayendo sobre la piragua del segundo, fue lanzado al mar.

Aquel infortunado, de treinta años de edad, y cuyo nombre era Rollat, menos feliz que aquel compañero suyo que, como se recordará, pudo ser salvada en circunstancias idénticas en los parajes de Nueva Zelandia, desapareció bajo las olas.

Sin duda Rollat estaba gravemente herido; tal vez se había fracturado un brazo o una pierna. No subió a la superficie, y sus compañeros le buscaron en vano.

Esta era la primera víctima de la campaña del Saint-Enoch; el primero de los que no volverían al puerto.

La impresión que causó este accidente fue profunda. No se volvería a ver a Rollat…, a aquel excelente hombre, apreciado por sus jefes…, querido de todos.

—Me parece que esto empieza a ir mal.

Transcurrieron varios días, y aunque fueron vistas algunas ballenas, ninguna pudo ser apresada. El capitán de un navío noruego, de escala en la bahía Finisto, declaró que no recordaba haber conocido tan mala temporada, y que, a su juicio, el mar de Okhotsk no tardaría en ser abandonado como estación exclusiva para la pesca de ballenas.

Aquel a misma mañana, en el momento en que un barco entraba en la bahía, el teniente Coquebert gritó:

—¡Eh! ¡Ahí está!

—¿Quién? —preguntó Heurtaux.

—¡El Repton!

En efecto: el ballenero inglés, proa al Nordeste, se mostraba a menos de dos millas.

Indudablemente había reconocido al barco francés, pero esta vez, como la primera, el capitán King no intentó entrar en relaciones con el capitán Bourcart.

—¡Eh!… ¡El diablo te lleve! —exclamó Romain Allotte.

—No parece haber tenido más suerte en el mar de Okhotsk que en la bahía Margarita —dijo Heurtaux.

—Efectivamente… No parece que la carga le pese mucho —añadió Coquebert.

—Tampoco los demás barcos han hecho mejor pesca este año —dijo Bourcart—. ¿Será que, por uno u otro motivo, las ballenas abandonan estos sitios para no volver?

En todo caso, era difícil que el Saint-Enoch hiciese una buena campaña antes de la aparición de los hielos.

En aquel sitio, sin hablar de algunos puertos, la costa no está desierta. Los habitantes descienden frecuentemente de las montañas del interior, y su presencia no debe causar inquietud.

Pero, si cuando los marineros van a tierra para cortar leña no deben preocuparse de los bípedos, deben, sí, tomar precauciones contra ciertos cuadrúpedos muy peligrosos, sobre todo contra los osos, que en bandadas salen de los bosques, atraídos por los restos de las ballenas abandonados en la playa, y por los que muestran gran afición.

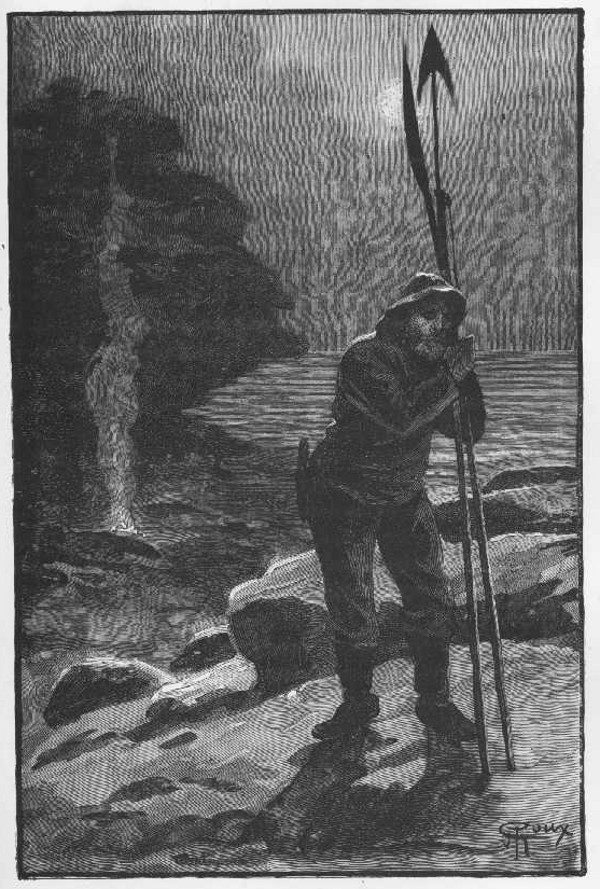

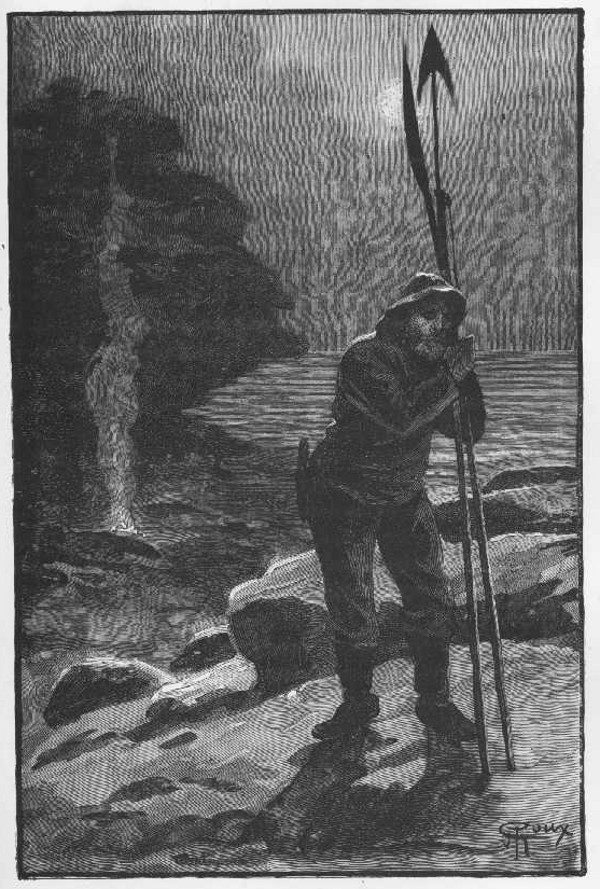

Así es que los marineros del Saint-Enoch se proveyeron de lanzas para defenderse de los ataques de aquellos plantígrados.

Los rusos proceden de otra manera. En presencia de un oso esperan al animal a pie firme, arrodillados en el suelo, y poniendo sobre su cabeza las manos, armados de un cuchillo. Cuando el oso se precipita sobre ellos se hiere por su propio impulso, y con el pecho atravesado cae al lado de su valiente adversario.

Todos los días, después de levar anclas el Saint-Enoch, bordeaba fuera de la bahía Finisto, en busca de ballenas, y volvía por la tarde sin haber conseguido pescar nada.

Otras veces, favorecido por buen viento, bajo sus tres gavias y sus foques salía a alta mar, con los vigías en observación y las piraguas dispuestas. Pero apenas si en veinticuatro horas era señalado un cetáceo, y a tales distancias que no se podía pensar en perseguirle.

El Saint-Enoch fue entonces a Ayan, puertecito de la costa occidental, donde el comercio de pieles ha tomado gran importancia.

La tripulación pudo subir a bordo un ballenato de regular tamaño, de la especie de los que los americanos llaman krampses.

Flotaba muerto, y no se sacó de él más de seis barriles de un aceite semejante al de los cachalotes.

Como se ve, los resultados de la campaña en el Norte del Pacífico amenazaban ser nulos.

—Y aun —repetía Heurtaux al doctor Filhiol— si estuviéramos en invierno, nos dedicaríamos a la caza de los lobos marinos. A partir de octubre frecuentan los hielos del mar de Okhotsk, y sus pieles se venden a buen precio.

—Por desgracia, monsieur Heurtaux, aún faltan algunas semanas para el invierno, y en tal época el Saint-Enoch habrá abandonado estos parajes.

—Entonces, monsieur Filhiol, volveremos con el vientre vacío.

Es cierto que, desde la formación de los primeros hielos, dichos anfibios, lobos marinos y otros, aparecen por centenares en la superficie de los icefields. Mientras se calientan al sol es fácil capturarlos, siempre que se les sorprenda dormidos. Las piraguas se aproximan a la vela. Algunos hombres desembarcan, cogen al animal por las patas traseras y lo transportan a la embarcación.

Tales lobos marinos, muy desconfiados, tienen oído extraordinariamente fino, igual que la mirada; así es que, cuando uno da la señal, la banda huye rápidamente sobre los hielos.

El 4 de septiembre, el teniente Coquebert encontró una ballena muerta. Después de amarrarla por la cola, la subió a bordo.

Encendióse el horno, y el día entero se empleó en fundir la grasa. Fue de notar que el animal, recientemente herido en el flanco, no lo había sido por un arponazo. La herida parecía haber sido hecha por la mordedura de alguna lija. La ballena no dio aceite más que para cuarenta y cinco barriles.

Generalmente, en la pesca del mar de Okhotsk, se procede de modo distinto que en otros parajes. Las piraguas, enviadas lejos, tardan cinco o seis días en volver a bordo, sin que de aquí se deba deducir que permanecen todo ese tiempo en la mar. Por la noche vuelven a la costa, y son puestas en seco para impedir que la marea las arrastre. Los hombres construyen chozas con ramas, toman su comida y permanecen allí hasta el alba, guardándose del ataque de los osos.

Transcurrieron varios días antes que el Saint-Enoch volviese a anclar en la bahía Finisto. Llegó en dirección Norte hasta el pueblo de Okhotsk, puesto frecuentado del litoral, pero sin hacer escala en él.

M. Bourcart, que no perdía toda esperanza, quiso dirigirse por la parte donde está situada la península de Kamatchalade, en la que quizá se habían refugiado las ballenas esperando la época de volver a franquear el paso de las Kouriles.

Esto era precisamente lo que había hecho el Repton después de haber puesto a bordo algunos centenares de barriles.

El Saint-Enoch, aprovechando un buen viento del Sudeste, se dirigió hacia la estrecha porción del mar de Okhotsk, comprendida entre la península y la costa siberiana.

Anclado a dos o tres millas de tierra, casi a la altura del puertecillo de Yamsk, el capitán Bourcart decidió enviar tres piraguas en busca de las ballenas, sin fijar plazo para su vuelta, y con la condición de que no se separasen.

Las piraguas del segundo y de los dos tenientes fueron designadas para navegar unidas, con los arponeros Kardek, Durut y Ducrest, cuatro marineros, dos grumetes y los instrumentos necesarios, lanzas, fusiles lanzabombas y layas.

A las ocho partieron, dirigiéndose al Noroeste, a lo largo de la costa. Ligero viento favorecía su marcha, y bien pronto, al doblar una punta, perdieron de vista al Saint-Enoch.

Durante la mañana no se advirtió la presencia de ningún cetáceo, lo que era para preguntarse si por igual motivo no habían desertado del mar de Okhotsk como de la bahía Margarita. Sin embargo, a las cuatro y media, varios surtidores de agua se elevaron a tres millas al Nordeste…, surtidores blancos de regular intermitencia. Algunas ballenas, esta vez vivas, se agitaban en la superficie del mar.

Por desgracia, el día estaba muy avanzado para darles caza. Ya el sol declinaba hacia las montañas siberianas del Oeste. La noche vendría antes de que hubiera sido posible lanzar el arpón, y la prudencia aconsejaba no permanecer durante el a en el mar.

Heurtaux hizo entonces señales a las dos piraguas que se encontraban a media milla, y cuando estuvieron las tres a bordo, dijo:

—¡A tierra!… ¡Mañana al alba iremos a alta mar!

Tal vez Romain Allotte hubiera preferido continuar la caza, pero tuvo que obedecer. Realmente, la resolución de Heurtaux era prudente. Navegando en aquellas condiciones, ¿hasta dónde podrían ser arrastradas las piraguas? ¿No era preciso tener en cuenta la distancia de once o doce millas que les separaba entonces del Saint-Enoch?

Cuando las piraguas tocaron en tierra en el fondo de una estrecha ensenada, los hombres las arrastraron a la arena. Para siete u ocho horas que habían de permanecer en la costa, Heurtaux no creyó que fuera indispensable construir una cabaña.

La comida se hizo bajo los árboles; después se echaron en tierra para dormir unas horas.

Heurtaux tomó la precaución de dejar un hombre en guardia.

Armado de una lanza y de un arpón, sería relevado cada dos horas, a fin de defender el campamento contra el ataque de los osos.

—¡He aquí cómo a falta de ballenas se pesca al oso! —dijo el teniente Allotte.

La noche no fue turbada sino por rugidos lejanos, y al amanecer todo el mundo estaba en pie.

En algunos instantes los marineros lanzaron al mar las tres piraguas.

El tiempo estaba brumoso, lo que es frecuente en el mes de que se trata en aquella latitud; pero probablemente el sol vencería la bruma. Así sucedió durante la mañana, y aunque el cielo continuase encapotado en sus altas zonas, la mirada podía extenderse hasta el horizonte.

Las piraguas se habían dirigido hacia el Nordeste, conservando cada una libertad en su movimiento. El teniente Allotte, para estimular a su gente, se colocó a la cabeza, siendo el primero en señalar una ballena que se encontraba a tres millas. Tomáronse todas las medidas necesarias para amarrarla. Las tres embarcaciones comenzaron a maniobrar en forma de acercarse al animal. Era preciso, en cuanto esto fuera posible, evitar alarmarla.

La ballena acababa de hundirse, y fue menester esperar a que reapareciera.

Cuando la ballena volvió a la superficie, a menos de un cable, el teniente Coquebert se encontraba a buena distancia de el a para herirla. El arponero Durut, de pie en la proa, estaba dispuesto a lanzar el arpón.

La ballena, de gran tamaño, con la cabeza vuelta hacía alta mar, no sospechaba el peligro, lo que era gran suerte, pues teniendo en aquel momento la mitad del cuerpo bajo la barca, hubiera bastado un coletazo para echarla a pique.

Repentinamente se hundió, pero a tal profundidad, que el sedal se escapó de las manos del teniente, y éste no tuvo más que el tiempo preciso para fijar la boya al extremo.

Cuando el animal salió, Kardek lanzó su arpón.

Las otras dos piraguas llegaron entonces. Algunos lanzazos fueron dirigidos contra el animal, quien, después de arrojar sangre, expiró sin haberse agitado mucho.

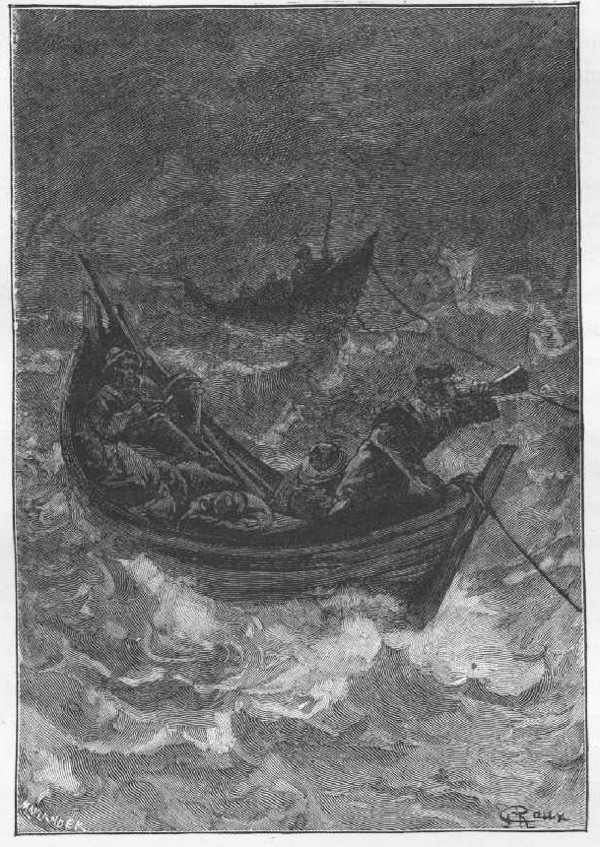

Tratábase ahora de remolcarla hasta el Saint-Enoch; trabajosa faena, pues la distancia era bastante considerable: cinco millas por lo menos.

Así es que Heurtaux dijo al primer teniente:

—Coquebert, largue usted su amarra y aproveche el viento para llegar a Yamsk… El capitán Bourcart se apresurará a aparejar y vendrá a nuestro encuentro, poniendo la proa al Nordeste.

—Comprendido —respondió el teniente.

—Creo que puede usted reunirse al Saint-Enoch antes de la noche —añadió Heurtaux—. En todo caso, si es preciso esperar hasta el día, esperaremos. Remolcando masa tan enorme, no haremos más que una milla por hora.

Esta era la mejor solución, y la piragua, después de haber izado su vela, tomó rumbo hacia la costa.

Las otras dos piraguas, favorecidas por la corriente, siguieron la misma dirección, aunque con lentitud.

En estas condiciones no se trataba de pasar la noche en el litoral; alejado más de cuatro millas. Además, si el teniente Coquebert no había sufrido retraso, tal vez el Saint-Enoch llegaría antes de la noche.

Desgraciadamente, a eso de las cinco las brumas comenzaron a espesarse, el viento cayó y el campo de la mirada se redujo a una docena de toesas.

—Esta bruma va a molestar al capitán Bourcart —dijo Heurtaux, con seguridad.

—En el supuesto de que la piragua le haya encontrado —dijo el arponero Kardek.

—No hay más que anclar sobre la ballena —añadió el teniente Allotte.

—Así es —respondió Heurtaux.

Las provisiones fueron sacadas de los sacos, carne salada y galleta, agua dulce y tafia. Los marineros comieron y se tendieron para dormir hasta el nuevo día. Sin embargo, la noche no fue absolutamente tranquila. A la una las piraguas, sacudidas por violento vaivén, corrieron el riesgo de que sus amarras se rompieran, y fue menester doblarlas.

¿De qué procedía aquella extraña agitación del mar? Nadie pudo explicárselo. Heurtaux tuvo la idea de que algún gran steamer pasaba a corta distancia, y temió ser abordado en medio de las brumas.

Uno de los marinos tocó repetidas veces la bocina. Nadie respondió.

Además, no se oía ni el ruido de una hélice ni el del escape del vapor que acompañan a un steamer en marcha, ni tampoco se veía la luz de los faroles.

Aquel a tumultuosa alteración se prolongó durante cuarenta minutos, y fue algunos instantes tan fuerte, que Heurteaux casi pensaba en abandonar al ballenato.

Sin embargo, aquello terminó y la noche se acabó tranquilamente. ¿Cuál había sido la causa de la agitación de las aguas? Ni Heurtaux ni el teniente Allotte podían imaginarlo. ¿Un steamer? De ser éste el motivo, la agitación no hubiera durado tanto tiempo. Además, parecía haberse oído formidables rugidos, muy diferentes de los que produce el vapor.

Al siguiente día la niebla se levantó como la víspera. El Saint-Enoch no aparecía aún. Verdad que el viento era débil. Sin embargo, a las nueve se hizo más fuerte, y uno de los arponeros señaló el barco al Sudoeste.

Cuando estuvo a medio cable, Bourcart se puso al pairo y las piraguas llevaron al ballenato, al que se pasó una amarra por la cola. Fue preciso emplear casi todo el día para subirle a bordo, pues era enorme. Al siguiente se encendió el horno, y tras una faena que duró cuarenta y ocho horas, el tonelero Cabidoulin calculó en ciento veinticinco barriles la cantidad de aceite que el animal produjo.

Algunos días después el Saint-Enoch fue a anclar junto a la costa Kamtchalade. Las piraguas comenzaron de nuevo sus pesquisas, sin gran resultado: dos ballenas de pequeño volumen amarradas, otras tres encontradas muertas con los flancos abiertos y las entrañas desgarradas, y de las que ningún producto se pudo obtener. ¿Habían sucumbido en algún violento ataque? Aquel o era inexplicable.

Decididamente la fortuna no seguía favoreciendo al Saint-Enoch, y, sin llegar a los fatales pronósticos de Juan María Cabidoulin, todo hacía creer que aquella segunda campaña sería poco fructífera.

En efecto, la estación tocaba a su fin. Los balleneros no la prolongaban nunca en las aguas siberianas más allá de septiembre. Ya el frío se dejaba sentir y los tripulantes se habían puesto los vestidos de invierno. La columna termométrica oscilaba en torno del cero. Con la baja en la temperatura coincidía el mal tiempo. Los hielos empezaban a formarse a lo largo del litoral.

Después los icefields ganarían poco a poco la alta mar, y ya se sabe lo difícil, por no decir imposible, que es la pesca en estas condiciones.

Por lo demás, si el Saint-Enoch no había sido favorecido, al parecer lo mismo había sucedido a los otros balleneros, según resultaba de los informes recogidos por el capitán Bourcart, tanto en las islas Chantar como en Ayan y en Yamsk. Así es que la mayor parte de los barcos buscaban algún sitio donde invernar.

En la mañana del 31 el vigía señaló al Repton, que, siempre ligero de carga, se dirigía hacia el Este a toda vela, sin duda con el objeto de franquear la barrera de las Kouriles. Probablemente el Saint-Enoch sería el último que abandonase el mar de Okhotsk. Había llegado el día de hacerlo, so pena de ser bloqueado por los hielos.

Según los informes de Cabidoulin, el cargamento no llegaba entonces a ciento cincuenta barriles, apenas la tercera parte de lo que podía contener la cala.

—Creo —dijo Heurtaux— que aquí nada tenemos ya que intentar y que no debemos retrasarnos.

—Esa es también mi opinión —respondió Bourcart—, y debemos aprovechar el que los pasos de las Kouriles estén aún abiertos.

—¿Tiene usted el propósito de volver a Vancouver, capitán? —preguntó el doctor Filhiol.

—Probablemente —respondió Bourcart—. Pero, antes de esa larga travesía, el Saint-Enoch hará escala en Kamtchatka. Esta escala estaba indicada a fin de renovar la provisión de carne fresca. En caso de necesidad se podría invernar en Petropavlosk.

El Saint-Enoch aparejó, pues, y poniendo la proa al Sudeste, bajó a lo largo de la costa Kamtchadale. Después de doblar la punta de Lopatka, subió hacia el Norte, y el 4 de octubre por la tarde se encontró ante Petropavlosk.