Segunda campaña

El capitán Bourcart aparejó en la mañana del 19 de julio. Levada el ancla, no evolucionó sin trabajo para salir de la bahía. El viento que venía del Sudeste le molestaba entonces, pero sería favorable cuando el Saint-Enoch, después de doblar las últimas puntas de Vancouver, se encontrara a algunas millas en alta mar.

El navío no bajaría el estrecho de Juan de Fuca, que había seguido para ganar el puerto. Subió al Noroeste por el estrecho de la Reina Carlota y el golfo de Georgia. Al siguiente día, después de haber rodeado la costa septentrional de la isla, se dirigió hacia el Oeste y, antes de la noche, perdía de vista la tierra.

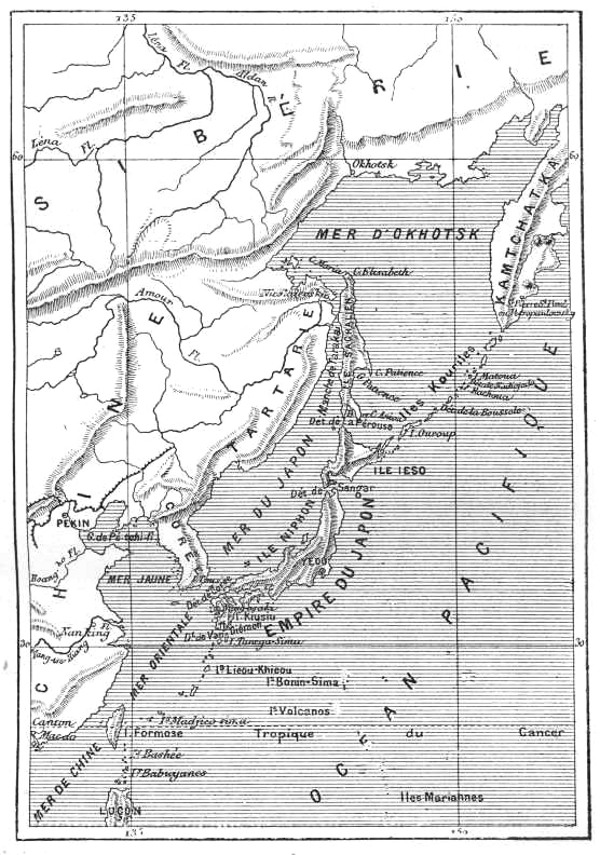

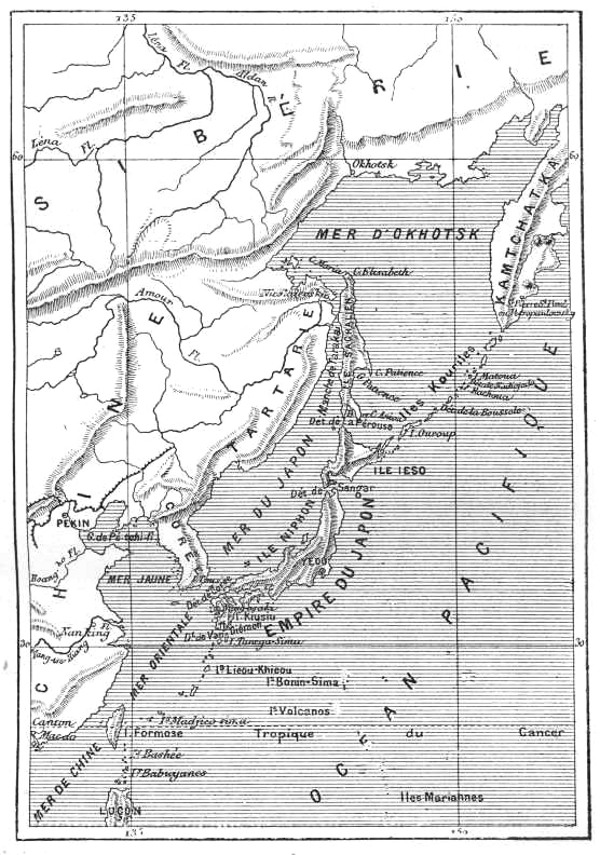

La distancia entre Vancouver y el archipiélago de las Kouriles puede ser calculado en unas mil quinientas leguas. Cuando las circunstancias se prestan a el o, un velero puede franquearla fácilmente en menos de cinco semanas. Bourcart contaba no emplear más tiempo si la fortuna seguía favoreciéndole como hasta ahora.

La navegación comenzó en excelentes condiciones. Un viento favorable y una mar hinchada por anchas olas permitieron al Saint-Enoch desplegar todo su velamen, manteniendo la proa al Oeste-Nordeste, pues aunque esta dirección alargaba algo el camino, cortaba la corriente del Pacífico que lleva hacia el Este, a lo largo de las islas Aleutinas.

En suma, la travesía se hizo sin dificultades, y sin más trabajo en realidad que aflojar o estirar las escotas, con lo que la tripulación estaba descansada y en disposición para la penosa campaña que le esperaba en el mar de Okhotsk.

Juan María Cabidoulin era siempre el más ocupado de a bordo, con el arreglo definitivo de los barriles en la cala, y el de los aparatos para verter el aceite en ellos. Si se presentaba ocasión de amarrar alguna ballena antes de la llegada del Saint-Enoch a la costa siberiana, el capitán Bourcart no la dejaría escapar.

—Es de desear, monsieur Filhiol —dijo un día al doctor—. La estación está avanzada y nuestra pesca no podrá prolongarse en el mar de Okhotsk más allá de algunas semanas. Los hielos no tardarán en formarse allí y la navegación será difícil.

—Me extraña —dijo el doctor— que los balleneros, siempre acosados por el tiempo, procedan de una manera tan primitiva.

¿Por qué no emplean barcos de vapor, chalupas de vapor, y, sobre todo, máquinas de destrucción más perfeccionadas? Las campañas resultarían así más provechosas…

—Tiene usted razón, monsieur Filhiol, y esto sucederá algún día…

Somos fieles a nuestra tradición. Pero la actual segunda mitad del siglo, no acabará sin que en este asunto se obedezca al progreso que a todo se impone.

—Lo creo, capitán, y la pesca será organizada con medios más modernos, a no ser que, puesto que las ballenas se hacen raras, se llegase a encerrarlas en un parque…

—¡Un parque de ballenas! —exclamó Bourcart.

—Hablo en broma —dijo el doctor—. Sin embargo, un amigo mío tuvo tal idea.

—¿Es posible?

—Sí… Encerrar a las ballenas en una bahía como se cerca a las vacas en un campo. Allí su alimentación no costaría nada y se podría vender su leche a buen precio.

—¿Vender su leche, doctor?…

—Que, según se dice, vale tanto como la de vacas.

—Bien… pero ¿cómo ordeñarlas?

—Eso era lo que preocupaba a mi amigo…, y abandonó su magnífico proyecto.

—Obró en el o cuerdamente —dijo Bourcart riendo con toda su alma—. Pero, volviendo al Saint-Enoch, repito que no podrá prolongar su campaña en el Norte del Pacífico y que nos veremos obligados a partir a principios de octubre.

—¿Y dónde invernará el Saint-Enoch?

—Aún lo ignoro.

—¿Lo ignora usted?

—Sí… Esto dependerá de las circunstancias, mi querido doctor.

Fijar un plan por adelantado es expuesto.

—¿No ha hecho usted ya la pesca en los parajes situados más allá del estrecho de Behring?

—Sí…, y he encontrado más focas que ballenas. Además, el invierno en el océano Ártico es precoz, y desde la primera semana de septiembre los hielos molestan para navegar. Así es que este año no pienso pasar del 60 grado de latitud.

—Comprendido, capitán. Y en el supuesto de que la pesca haya sido fructífera en el mar de Okhotsk, el Saint-Enoch ¿volverá a Europa?

—No, doctor —respondió Bourcart—; en mi opinión será preferible ir a vender el aceite a Vancouver, puesto que los precios son elevados.

—¿Y allí pasará usted el invierno?

—Es probable, a fin de encontrarme en los lugares de pesca al principio de la próxima estación.

—Sin embargo —dijo Filhiol—, es preciso preverlo todo. Si el Saint-Enoch no tiene buen resultado en el mar de Okhotsk, ¿esperará usted allí el regreso de la buena estación?

—No…, aunque se puede invernar en Nicolaiev, o en Okhotsk. En tal caso me decidiría más bien a volver a la costa americana, o a la misma Nueva Zelandia.

—De modo, capitán, que suceda lo que suceda, no debemos contar con volver este año a Europa.

—No, mi querido doctor, y no le extrañe a usted. Es raro que nuestras campañas no duren de cuarenta a cincuenta meses… La tripulación… sabe a qué atenerse sobre este asunto… desde hace ya años.

—Crea usted, capitán —respondió Filhiol—, que no se me hará largo el tiempo, y, sea la que fuere la duración de su campaña, no me arrepentiré de haberme embarcado a bordo del Saint-Enoch.

No hay que decir que desde los primeros días de la travesía, los vigías habíanse colocado en sus puestos. La mar era observada con cuidado. Dos veces por la mañana y dos por la tarde el teniente Allotte, después de izarse a las barras de los masteleros de juanetes, permanecía allí en observación. A veces velase saltos de agua anunciando la presencia de los cetáceos, pero a mucha distancia para que se pretendiera darles caza.

La mitad del trayecto se había efectuado sin incidente alguno, en diecisiete días de navegación, cuando el 5 de agosto a las diez de la mañana fueron señaladas las islas Aleutinas.

Estas islas, que hoy pertenecen a la América del Norte, formaban parte en aquella época del Imperio ruso, que poseía entonces toda la inmensa provincia de Alaska, de las que realmente las Aleutinas son la prolongación natural.

Aquel largo rosario que se desarrolla cerca de diez grados no tiene menos de cincuenta y una cuentas. Está dividido en tres grupos: las Aleutinas propiamente dichas, las Andreanov y las Lisil.

En el as viven algunos millares de habitantes reunidos en las más importantes islas del archipiélago, donde se dedican a la caza, a la pesca y al comercio de pieles.

A una de las mayores, Aumanak, vio el Saint-Enoch a cinco millas al Norte, viendo también el volcán Chichaldinskoi, de nueve mil pies de altura y que estaba en plena erupción. Bourcart no juzgó prudente acercarse más, temeroso que los vientos del Oeste le hicieran encontrar un mar furioso.

Este grupo de las Aleutinas cierra al Sur la ensenada de Behring, que América con el litoral de Alaska y el Asia con el de Kamtchatka limitan al Este y al Oeste. Presenta este grupo la particularidad de describir una curva cuya convexidad está vuelta hacia alta mar, particularidad que también ofrecen en su disposición geométrica las Kouriles, las Lion-Khieoa, las Filipinas y las tierras del Imperio del Japón.

En el curso de aquella navegación, el doctor Filhiol pudo seguir con la mirada los caprichosos contornos de aquel archipiélago, erizado de montes volcánicos y cuyo acceso es extremadamente peligroso durante la mala estación.

Caminando a lo largo de aquella convexidad, el Saint-Enoch había evitado las corrientes contrarias. Favorecido por constante viento, no tendría más que franquear una de las ramas del Kouro-Sivo, que, vecino de las Kouriles, sube oblicuamente al Nordeste hacia el estrecho de Behring.

Cuando el Saint-Enoch hubo pasado el último islote de las Aleutinas, encontró vientos del Nordeste; ventajosa circunstancia para un navío que iba a poner la proa al Sudoeste en dirección de las Kouriles. Después de atravesar este grupo, Bourcart contaba con llegar al extremo del Kamtchatka antes de quince días. Pero a la entrada del mar de Behring se desencadenó un terrible huracán, al que otro barco menos sólido y peor dirigido no hubiese resistido tal vez. La prudencia no aconsejaba buscar abrigo en el fondo de una ensenada de las Aleutinas, pues el ancla no hubiera agarrado y el barco se hubiera estrellado contra los arrecifes.

La tormenta, acompañada de relámpagos, granizo y lluvia, duró cuarenta y ocho horas. Como el viento rugía con violencia creciente, el velamen del barco quedó reducido tanto como era posible: sólo el trinquete y la gavia.

Durante aquella terrible tempestad, el doctor Filhiol admiró la sangre fría del capitán Bourcart y de sus oficiales y la destreza de los tripulantes. Sólo elogios mereció el contramaestre Ollive por la prontitud y habilidad que ponía en la ejecución de las maniobras.

Poco faltó para que las embarcaciones de estribor, aunque hubieran sido colocadas dentro, no fueran aplastadas, cuando las olas eran tan fuertes que el mar entraba por los imbornales.

Como se comprende, en tales condiciones el Saint-Enoch no podía mantenerse a la capa. Tuvo que huir con viento en popa, y durante medio día sin vela, lo que hace la marcha peligrosísima.

Cuando un barco corre en el sentido del viento y tan de prisa, el timón no rige, y es difícil impedir que se arroje ya a babor ya a estribor. Entonces son más de temer los golpes de mar, porque asaltan al barco, no por la proa, hecha para resistirlos, sino por la popa, mal dispuesta para recibir los asaltos de las olas.

Sucedió, pues, que varias trombas líquidas barrieron por completo el puente del Saint-Enoch. Felizmente los imbornales bastaron para desalojar el agua y las escotillas resistieron. El barco, gracias al timón, gobernado por el contramaestre, pudo conservar la proa al Oeste.

El Saint-Enoch salió de la borrasca sin grandes averías. El capitán Bourcart sólo tuvo que lamentar la pérdida de un contrafoque que se había procurado instalar a popa y del que bien pronto no quedaron más que jirones agitados por el viento. Después de aquella inútil tentativa para ponerse a la capa, el capitán había decidido huir viento en popa.

La tempestad disminuyó gradualmente en la noche del 10 al 11 de agosto. Al amanecer, el contramaestre Ollive pudo instalar un velamen conveniente: Se debía temer que el viento se fijase al Oeste, estando aún el Saint-Enoch cerca de ochocientas millas de la tierra de Asia, pues se hubiera visto obligado a luchar contra el viento y su marcha se hubiera retrasado considerablemente. Por otra parte, bordear era correr el riesgo de caer en la rápida corriente de Kouro-Sivo, de ser quizás arrastrado hacia el Nordeste, lo que tal vez hubiera comprometido la campaña del mar de Okhostk.

Esta era la gran duda del capitán Bourcart. Confiando en la solidez de su navío, y en el mérito de sus oficiales y de su tripulación, no tenía más zozobra que ver efectuarse aquel salto de viento que hubiera retrasado su llegada a las Kouriles.

—¿Nos abandonará la fortuna, justificando los malditos augurios de Cabidoulin? —repetía con frecuencia.

—Ese no sabe lo que se dice —respondía el contramaestre Ollive—. Las palabras le salen de la boca como el agua a una ballena. ¡Lo malo es que siempre sopla rojo ese animal!

De todos modos, un retraso, aunque sólo fuera de quince días, hubiera sido muy perjudicial. A primeros de septiembre se forman los primeros hielos en el mar de Okhotsk, y generalmente los balleneros no vuelven allí hasta final de invierno.

A pesar de todo, pasada la tempestad se olvidó el riesgo sufrido por el Saint-Enoch. Y continuaron las bromas, de las que era blanco Juan María Cabidoulin.

—Tú, viejo, tú —le decía Ollive—, nos has traído esa borrasca, y si no podemos hacer nuestra campaña, tuya será la culpa.

—Pues, bien —respondió el tonelero—. No hacía falta haber ido a sacarme de mi tienda de la calle de Tourettes y embarcarme a bordo del Saint-Enoch.

—Seguramente, Cabidoulin, seguramente… Pero si yo fuera el capitán Bourcart ya sé lo que haría.

—¿Y qué harías?

—Te pondría una bala en cada pie y te echaría al mar.

—Pues, mira, tal vez sería lo mejor que me pudiera pasar —respondió Juan María Cabidoulin con voz grave.

—Muy serio te pones.

—Serio es el asunto… Ya verás cómo termina esta campaña. ¡Ya verás!

—Como ha empezado, viejo; a condición de que se te desembarque en plena mar…

El porvenir se encargaría en dar o no la razón a Juan María Cabidoulin. En el curso de la travesía entre Vancouver y las Kouriles, la tripulación no tuvo ocasión de encender su caldera. Los cetáceos, extraordinariamente raros, no se mostraban más que a grandes distancias; a pesar de que en aquella estación frecuentaban las cercanías del mar de Behring, ballenas gigantescas, ballenatos de treinta metros, culammaks y umgulliks de cincuenta metros. ¿De qué provenía aquello? Ni Bourcart ni Heurtaux se lo explicaban. ¿Acaso aquellos animales, demasiado perseguidos en los mares árticos, buscaban refugio, como sucedía más tarde, en los mares antárticos?

—No… No —decía el teniente Allotte—. Lo que no encontremos antes de las Kouriles lo encontraremos después. Las ballenas nos esperan en el mar de Okhotsk…

Aunque las fantásticas predicciones del teniente debieran realizarse, lo cierto era que no hubo ocasión de utilizar las piraguas para la pesca.

Es de advertir también que no se veía ningún barco, y, sin embargo, en el mes de agosto no es costumbre que los balleneros hayan abandonado aquellos parajes. Verdad que tal vez debían estar ya pescando en el mar de Oktotsk, donde, a juicio del teniente, debían pulular los cetáceos. Y quién sabe si entre aquellos no estaba el Repton, el cual, según los informes del capitán Forth, había abandonado la bahía Margarita para dirigirse a los parajes del Noroeste del Pacífico.

—Bueno; por feliz que haya siglo su campaña —decían los marineros—, no lo habrá cogido todo, y aún quedarán algunas ballenas para el Saint-Enoch.

Los temores de un cambio de viento no se habían realizado.

Después de veinticuatro horas el viento había vuelto a soplar del Sudeste. Transcurrieron varios días. Ya las aves de mar, de esas que se aventuran a algunos cientos de millas a alta mar, revoloteaban en torno del barco, posándose a veces en el extremo de las vergas.

El Saint-Enoch, amuras a babor, andaba con velocidad media de diez a once nudos. La travesía se efectuaba en forma de no dar motivo de queja al capitán Bourcart.

El 21 de agosto, según la doble observación de las diez de la mañana y del mediodía, el punto indicó 165° 37' minutos en longitud y 49° 13' en latitud.

A la una, el capitán y sus oficiales estaban reunidos en la toldilla.

El Saint-Enoch, inclinado sobre estribor, dejaba tras sí una blanca estela.

De repente el segundo dijo:

—¿Qué se ve allá abajo?

Allí se dirigieron todas las miradas, advirtiendo una ancha banda negruzca que parecía animada de un singular movimiento, semejante al de los reptiles.

—¡Calla! —exclamó el teniente Allotte, bromeando—. ¿Será la gran serpiente de mar de Cabidoulin?

Precisamente en la proa, con la mano sobre los ojos, el tonelero miraba en aquella dirección sin pronunciar palabra.

El doctor Filhiol acababa de subir a la toldilla, y el capitán le dijo, entregándole el anteojo:

—Mire usted…

—Parece un escollo sobre el que revolotean numerosos pájaros —dijo el doctor Filhiol, después de mirar atentamente durante algunos minutos.

—No conozco escollo alguno en este sitio —declaró el capitán Bourcart.

—Además… —añadió el teniente Coquebert—. Esa banda, sea lo que sea, tiene movimiento.

Cinco o seis marineros rodeaban al tonelero, que permanecía en silencio.

El contramaestre le dijo:

—Y bien, viejo… ¿es el o?…

Por toda respuesta Cabidoulin hizo un gesto que significaba: ¡Tal vez!

El monstruo, suponiendo que fuera un monstruo, se agitaba en la superficie del agua, a unas tres millas del Saint-Enoch. Su enorme cabeza, si era cabeza, parecía provista de espesa crin, tal como las que las leyendas noruegas atribuyen a los krakens, cefalópodos y diversas especies de la teratología marina.

Seguramente, ninguna ballena, ni aun de las más vigorosas, hubiera podido resistir los ataques de aquel gigante oceánico. Y, realmente, ¿no explicaba su presencia que las ballenas hubieran desertado de aquella parte del Pacífico? Un navío de cinco o seis toneladas no hubiera podido librarse del ataque del prodigioso animal.

De repente toda la tripulación prorrumpió en un grito:

—¡La serpiente de mar!… ¡La serpiente de mar!…

Y las miradas no se apartaron ya del monstruo en cuestión.

—Capitán —preguntó el teniente Allotte—, ¿no tiene usted curiosidad de saber si esa bestia suministrará tanto aceite como una ballena? Yo apuesto que llenamos doscientos cincuenta barriles si logramos amarrarla.

Desde el instante que el animal había sido señalado se había aproximado una media milla, sin duda por la acción de la corriente.

Se distinguían mejor sus anillos, que se desarrollaban por un movimiento vermicular, su cola que se elevaba a veces y su formidable cabeza de erizada crin, de la que no se escapaba ningún chorro de agua, como sucede en los cetáceos.

A la pregunta formulada y repetida por el teniente de echar las piraguas a la mar, el capitán Bourcart no había aún respondido.

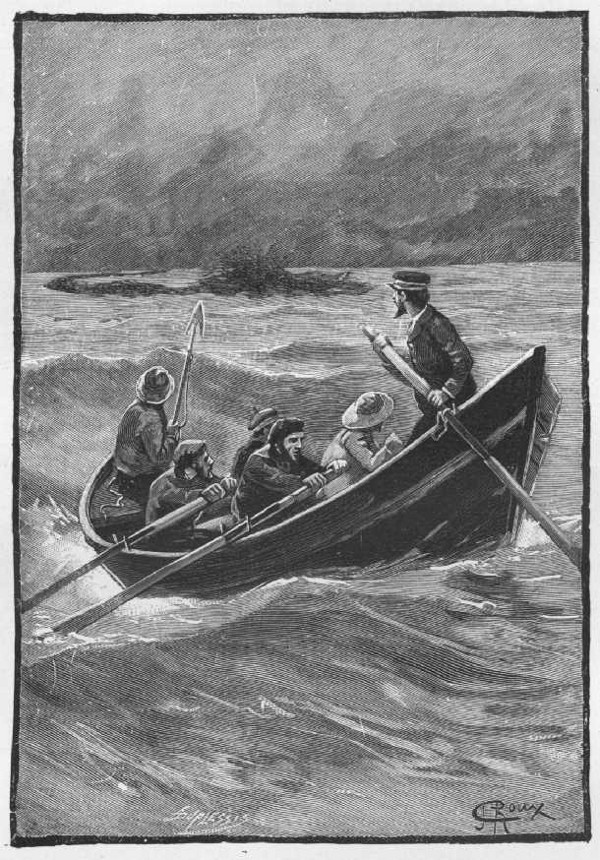

Heurtaux y Coquebert estaban junto a él, y Bourcart, después de unos momentos de vacilación, dio orden de preparar dos piraguas a fin de observar al monstruo desde más cerca, pues el Saint-Enoch no hubiera podido hacerlo sin exponerse.

Cuando el tonelero vio a los hombres ocupados en preparar las embarcaciones, se acercó al capitán Bourcart y le dijo, no sin emoción

—Capitán… capitán Bourcart… ¿Usted quiere…?

—Sí, Cabidoulin, quiero saber a qué atenerme…

—¿Es prudente?…

—En todo caso se debe hacer…

—¿Vas tú con ellos? —añadió el contramaestre Ollive.

El tonelero volvió a proa sin responder. Después de todo, se habían burlado con tanta frecuencia de «su serpiente de mar», que tal vez no le disgustaba aquel encuentro que iba a darle la razón.

Las dos piraguas, cada una con cuatro marineros al remo, en una el teniente Allotte y el arponero Ducrest, y en la otra el segundo Heurtaux y el arponero Kardek, después de largas sus amarras, se dirigieron hacia el animal. Las órdenes del capitán eran formales: se debía proceder con la mayor prudencia.

Bourcart, Coquebert, el doctor Filhiol y el contramaestre Ollive quedaron en observación sobre la toldilla, después que el navío se puso al pairo.

El tonelero, el herrero, el carpintero, los otros dos arponeros, el cocinero, los marineros, estaban en la proa. Los grumetes, inclinados sobre el empalletado, mezclaban a su curiosidad algo de miedo.

Todas las miradas siguieron a las barcas, que pronto estuvieron a medio cable del prodigioso animal. Todos esperaban que se levantase bruscamente.

El monstruo permanecía inmóvil. Su cola no agitaba el mar.

Vióse entonces que las piraguas pasaban a lo largo de él, rozándote, y que después arrojaban amarras, sin que él hiciese ningún movimiento…, remolcándole al fin para llevarle al navío.

No era un monstruo marino, sino simplemente un alga gigantesca, cuya raíz semejaba una enorme cabeza, algo parecida a la inmensa cinta vegetal que el Pélking había encontrado en 1848 en los mares del Pacífico.

El contramaestre Ollive dijo al tonelero, burlonamente:

—¡He ahí tu bestia! ¡Tu famosa serpiente de mar! Un montón de hierbas… Un alga… Y qué, viejo, ¿sigues creyendo en el a?

—Creo lo que creo —respondió el otro—; y un día u otro será preciso que los demás me crean.