Vancouver

La isla de Vancouver, situada en la costa occidental de América del Norte, de quinientos kilómetros de longitud por ciento treinta de latitud, comprendida entre los paralelos 48 y 51, forma parte de la Columbia inglesa vecina del Dominio de Canadá, cuya frontera la limita al Este.

Hará unos cien años, la Compañía de la Bahía de Hudson había fundado una estación de tráfico en el extremo Sudoeste de la isla, cerca del antiguo puerto de Cardoba, el Camosin de los indios. Era esto ya la toma de posesión de dicha isla por el Gobierno británico.

Sin embargo, en 1789, España se apoderó de el a. Poco tiempo después fue restituida a Inglaterra en virtud de un tratado celebrado entre el oficial español Cuadra y el oficial inglés Vancouver, cuyo solo nombre figura en la cartografía moderna.

El pueblo no debía tardar en convertirse en ciudad, gracias al descubrimiento de filones de oro en Fraser, uno de los ríos de la isla. Convertida en Victoria City, es la capital oficial de la Columbia británica. Posteriormente se fundaron otras ciudades, como Nanaimo, a veinticuatro leguas de allí, sin hablar del puerto de San Juan, situado en la punta meridional.

En la época que se desarrolla esta historia, Victoria estaba lejos de tener la importancia que hoy posee. La isla Vancouver no estaba servida por el camino de hierro de noventa y seis kilómetros que une la capital a Nanaimo. El año siguiente, en 1864, una expedición iba a ser emprendida por el doctor Brom, de Edimburgo, el ingeniero Leech y Federico Wymper al interior de la isla. El capitán Bourcart encontraría en Victoria toda clase de facilidades para sus transacciones y también los recursos que exigiría su nueva campaña de pesca. Respecto a esto no había que inquietarse demasiado.

Al alba, el Saint-Enoch abandonó su anclaje en la laguna.

Ayudado por la marea descendió el canal de la bahía Margarita y salió a alta mar.

Viento favorable soplando de Este a Sudeste le permitió seguir por la costa al abrigo de la tierra, a algunas millas de la extensa península de la antigua California.

M. Bourcart no había colocado vigías, pues no se trataba de pescar ballenas. Lo que más importaba era llegar pronto a Vancouver.

Por lo demás, no se vieron más que tres o cuatro cetáceos a gran distancia, cuya persecución hubiera sido difícil con mar tan fuerte.

La tripulación se contentó con darles cita para las islas Kouriles y el mar de Okhotsk.

Hay unas mil cuatrocientas millas hasta el estrecho de Juan de Fuca, que separa la isla Vancouver de los territorios de Washington, al extremo de los Estados Unidos. Con una velocidad media de noventa millas por día, la travesía del Saint-Enoch no duraría más de unos quince días.

Continuó la buena suerte que había marcado el curso de aquella primera campaña.

En el tercio de su navegación el barco se encontraba en la altura de San Diego, la capital de la Baja California. Cuatro días después estaba en San Francisco, en medio de numerosos barcos con destino a este gran puerto americano.

—Tal vez es de lamentar —dijo aquel día Bourcart a su segundo—, que no pudiéramos hacer en San Francisco lo que vamos a hacer en Victoria.

—Sin duda —respondió Heurtaux—; pero el camino hecho está. Si hemos de continuar la pesca en las cercanías de las Kouriles, estaremos muy avanzados hacia el Norte.

—Tiene usted razón, Heurtaux, y, además, los informes del capitán del Iwing son serios. En su opinión, el Saint-Enoch puede fácilmente efectuar las reparaciones que le sean precisas en Victoria, y hacer provisiones para varios meses.

Entretanto el viento, que mostraba tendencia a debilitarse, no tardó en soplar de alta mar, y por consecuencia amenguóse la velocidad del Saint-Enoch, lo que no dejó de producir alguna impaciencia a bordo. En la mañana del 3 de julio el vigía señaló el cabo Flattery, a la entrada del estrecho de Juan de Fuca.

La travesía había durado dieciséis días, uno más de lo calculado por Bourcart; el barco no había alcanzado la velocidad media de noventa millas.

—¡Ea, viejo —dijo el contramaestre Ollive a Cabidoulin—, ya estamos a la entrada del puerto, y sin embargo no cesas de gimotear!…

—¿Yo? —respondió el tonelero encogiéndose de hombros.

—Sí… Tú…

—Yo no digo nada.

—Sí… Yo te oigo gruñir por dentro.

—¡Y gruñiré por fuera cuando me plazca! —respondió Juan María Cabidoulin.

Cumplidas las formalidades de Sanidad y Aduana, el Saint-Enoch ancló en sitio a propósito para descargar.

Su estancia en Victoria duraría quince días, pues no podía partir antes de hacer algunas reparaciones que exigía, ya la nueva campaña por las regiones septentrionales del Pacífico, ya su viaje de regreso a Europa.

El segundo, los dos tenientes y los contramaestres tenían, pues, bastante tarea. Se trataba de desembarcar los mil setecientos barriles de aceite. El capitán Bourcart debía además vigilar con esmero a su gente. Las deserciones son de temer en aquellas comarcas, frecuentadas por buscadores de oro, explotadores de placeres, en la isla de Vancouver y en las llanuras del Caribou de la Columbia británica.

En el puerto de Victoria había precisamente dos barcos, el Chantenay, de Nantes, y el Forward, de Liverpool, a los que la deserción de varios marineros ponía en gran conflicto.

No obstante, Bourcart se creía, hasta lo que esto es posible, seguro de su gente. ¿Acaso no les contendría la esperanza de participar de los beneficios de aquella campaña tan fructífera para ellos como para los armadores del Saint-Enoch? No obstante, se imponía severísima vigilancia, y el permiso para abandonar el barco no debía prodigarse. Mejor era dar a bordo doble ración, después de un día de penoso trabajo, que ver a la tripulación correr a las tabernas o garitos, donde fácilmente se hacen malas amistades, que ocasionan malas consecuencias.

Bourcart tuvo que ocuparse, en primer lugar, en colocar su cargamento en el mercado de Victoria. Así es que, apenas desembarcó, dirigióse a casa de mister William Hope, uno de los principales corredores de mercancías.

El doctor Filhiol, no teniendo ningún enfermo a quien cuidar, tenía especial interés en visitar los alrededores de la población. Tal vez hubiera visitado toda la isla, de no faltar medios de comunicación.

Nada de caminos; apenas senderos al través de los espesos bosques del interior. Vióse, pues, precisado a limitar el círculo de sus exploraciones.

En total, la ciudad le pareció interesante, como todas las que tan rápidamente prosperan en el suelo de América y a las que el terreno permite extenderse indefinidamente. Construida con regularidad, atravesada por calles que formaban ángulos rectos, sombreada por hermosos árboles, poseía un extenso parque…

¿Cuál es la ciudad americana que no posee uno y hasta varios? …

Tenía agua dulce en abundancia, suministrada por un depósito establecido a cuatro leguas y alimentado con los mejores manantiales de la isla.

El puerto de Victoria, abrigado en el fondo de una pequeña bahía, está situado en las más favorables condiciones. Es el punto en que se unen los estrechos de Juan de Fuca y de la Reina Carlota.

Los navíos pueden entrar en él, ya por el Oeste ya por el Noroeste.

Su movimiento marítimo está destinado a aumentar en lo porvenir, puesto que comprende toda la navegación de aquellos parajes.

Justo es añadir que ya en aquella época, el puerto ofrecía grandes recursos para los barcos obligados a hacer sus reparaciones después de largas travesías, la mayor parte muy penosas. Un bien surtido arsenal, depósitos para las mercancías y un carenero, estaban a disposición de los barcos.

El capitán del Iwing había, pues, suministrado informes exactos a Bourcart. Los aceites marinos estaban en alza, y el Saint-Enoch llegaba en la ocasión propicia para aprovecharse de el a. Las demandas afluían, no solamente a Vancouver, sino también a New Westminster, importante ciudad de la Columbia, situada sobre el golfo de Georgia algo al Nordeste de Victoria. Dos balleneros, el americano Flower y el noruego Fugg, habían vendido ya su cargamento, y, lo mismo que iba a hacer el Saint-Enoch, habían vuelto a partir para la pesca en el Norte del Pacífico.

El asunto del Saint-Enoch pudo, pues, tratarse rápidamente entre el corredor Hope y el capitán Bourcart. La venta del artículo se hizo a un precio al que nunca llegó en los mercados de Europa. No quedaba más que desembarcar los barriles y transportarlos a los almacenes, donde serían entregados dijo comprador.

Cuando Bourcart estuvo de regreso a bordo, dijo a su segundo:

—Heurtaux, el negocio está terminado, y debemos felicitarnos por haber seguido los consejos del honrado capitán del Iwing.

—¿Aceite y ballena, monsieur Bourcart?

—Aceite y ballena, a una compañía colombiana de New Westminster…

—¿Entonces nuestros hombres pueden ponerse a la faena?

—Desde hoy mismo, y trabajando de firme, el navío puede estar en condiciones de partir, a lo más, dentro de un mes, después de haber pasado al carenero.

—¡En pie todo mundo! —ordenó el segundo, cuyas órdenes fue a recibir el contramaestre Ollive.

Desembarcar mil setecientos barriles es trabajo que, aun practicado con orden y actividad, exige ocho días por lo menos. La mitad de los tripulantes se repartió en la cala, mientras la otra mitad trabajaba en el puente. Se podía contar con su buen celo y voluntad, lo que no haría preciso recurrir a los trabajadores del puerto.

Si alguno trabajó con ahínco, éste fue Juan María Cabidoulin. No permitía que se izase ningún barril sin haberlo examinado con detenimiento y sin quedar seguro de que no daría motivo para reclamación alguna. En permanencia continua, junto a sus barriles, con el mazo en la mano, daba en todos un golpe seco. Respecto al aceite no había por qué preocuparse era de superior calidad.

El desembarco se efectuó con todas las garantías posibles, y el trabajo continuó durante la semana entera.

La tarea de Cabidoulin no quedaría terminada con el desembarco del cargamento. Sería preciso reemplazar los barriles llenos por barriles vacíos, en vista de la nueva campaña.

Felizmente, Bourcart encontró en los almacenes de Victoria gran cantidad de ellos, que se procuró a buen precio. Hubo, sin embargo, que hacer algunas reparaciones en ellos, gran trabajo para el que apenas bastaban los días; y si el tonelero no dejó de gruñir por dentro, y aun por fuera, lo hizo acompañado del ruido de mil mazazos dados por él, Thomas y Ferut.

Cuando la cala del Saint-Enoch quedó libre, se procedió a limpiarla.

El navío había sido conducido al carenero. Importaba examina el exterior de su casco y asegurarse de que nada había sufrido en él.

El segundo y el contramaestre procedieron a esta inspección, y Bourcart confiaba en su experiencia.

Hablando propiamente, no existían averías serias, y únicamente había que practicar algunas reparaciones fáciles: dos o tres bandas del forro de cobre que reemplazar; algunos cabillones que fijar en el bordaje y en las cuadernas; las costuras que rellenar de estopa, y los altos que pintar de nuevo. Este trabajo se efectuó con gran actividad, y seguramente la escala en Vancouver no se prolongaría más del tiempo previsto.

Así se comprenderá que Bourcart no cesara de manifestar su satisfacción ni el doctor Filhiol de repetirle:

—¡Su buena suerte de usted, capitán!… ¡Su buena suerte! Y si continúa…

—Continuará, monsieur Filhiol… ¿Sabe usted hasta lo que podría acontecer?…

—¿Qué, capitán?

—Que dentro de dos meses, después de su segunda campaña, el Saint-Enoch volviese a Victoria para vender un nuevo cargamento.

Si las ballenas de las islas Kouriles o del mar de Okhotsk no son demasiado feroces…

—¡Cómo, capitán! ¿Encontrarían acaso ocasión mejor para dejarse amarrar y de vender su aceite a precios más ventajosos?

—Creo que no…, creo que no —respondió riendo Bourcart.

Ya se ha dicho que el doctor Filhiol no había podido llevar sus excursiones fuera de la ciudad tan lejos como hubiera deseado. En la vecindad del litoral encontró algunos indígenas, que no son precisamente los tipos más hermosos de la raza de los pieles rojas, de los que aún existen algunos ejemplares en el Far West. No; seres groseros, de rostros feos, cabeza enorme y mal conformada, ojos pequeños, bocas grandes y abominables narices, atravesadas por anillos de metal o agujas de madera. Y como si su natural fealdad no les bastara, tienen la costumbre, en las ceremonias y fiestas, de aplicar sobre su rostro una máscara de madera, más, horrible aún, y que se mueve por medio de cordones para hacer horribles gestos.

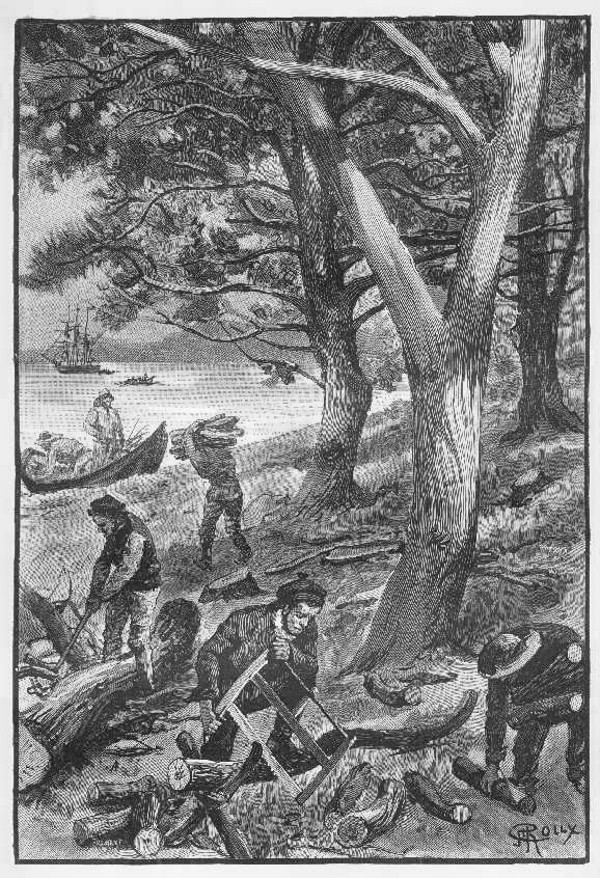

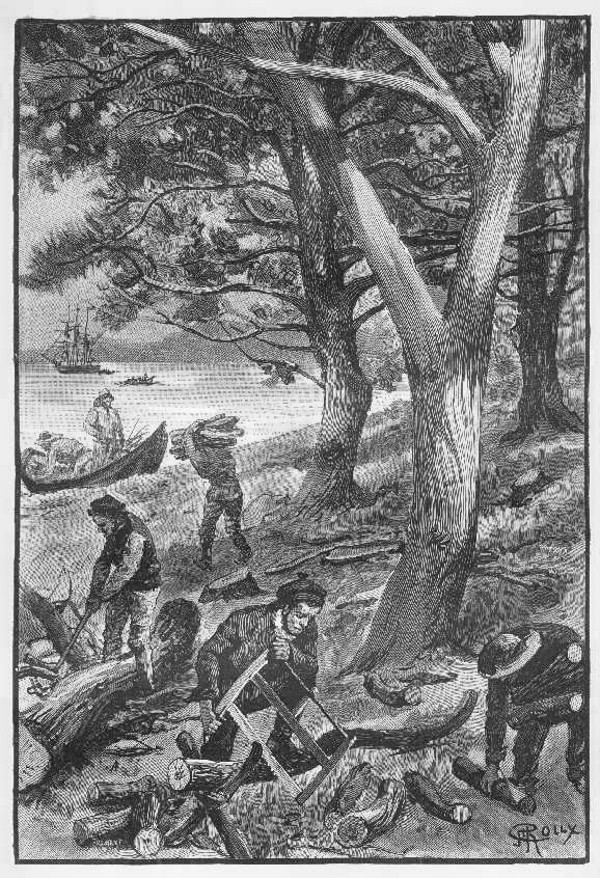

En aquella parte de la isla y en el interior los bosques son soberbios y muy ricos en pinos, y cipreses sobre todo. Fue fácil procurarse leña para el Saint-Enoch. La caza también abundaba.

Heurtaux y el teniente Allotte mataron algunas parejas de gamos, que el cocinero aprovechó muy bien. Allí pululaban igualmente, los lobos, zorros y armiños, muy difíciles de apresar, y muy apreciados por el valor de su piel.

La excursión más larga del doctor Filhiol le condujo hasta Nanaimo. Hizo el camino por mar en una pequeña balandra afecta al servicio de las dos ciudades. En dicho punto se alzaba un pueblo bastante próspero, y cuyo puerto ofrece a los barcos excelente abrigo.

El tráfico de Nanaimo tiende a aumentar de año en año. Su carbón, de calidad excelente, se exporta a San Francisco, a todos los puertos del Oeste del Pacífico, hasta China y el archipiélago de las Sandwich.

Desde hacía mucho tiempo, aquellos ricos yacimientos eran explotados por la Compañía de la Bahía de Hudson.

La hulla, más que el oro, es la mayor riqueza de la isla Vancouver.

Es indudable que aún se descubrirán ricos yacimientos. Los de Nanaimo exigen un trabajo fácil y le aseguran indudable prosperidad.

El oro de esta región del Caribou de la colonia británica, es caro para recoger, y, según los mineros, para obtener un dólar es preciso gastar dos.

Cuando el doctor Filhiol volvió de aquella excursión, el casco del Saint-Enoch estaba pintado de nuevo. En las velas y arboladura se habían hecho algunas reparaciones, lo mismo que en las piraguas, tan maltratadas a veces por los coletazos de las ballenas. El navío reparado fue a anclar en mitad del puerto, y la partida fue definitivamente fijada para el 19 de julio.

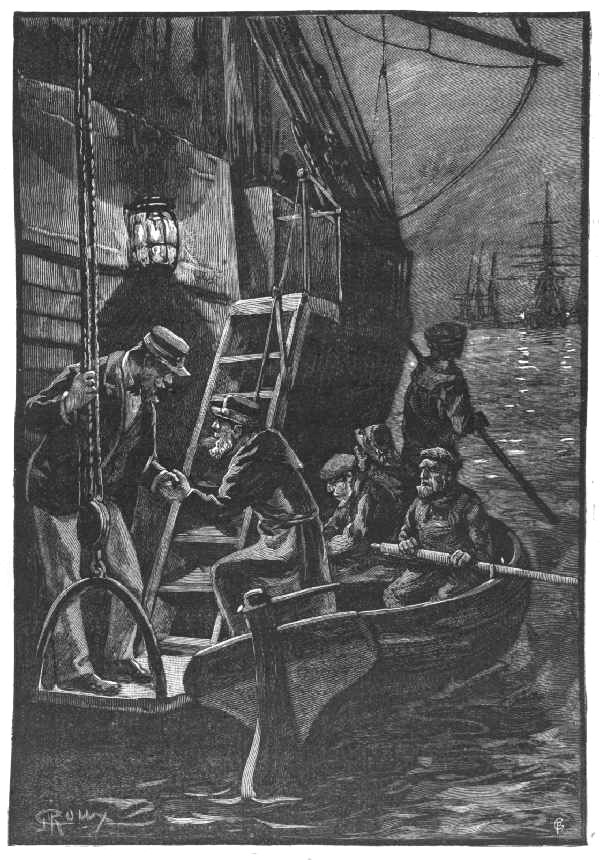

Dos días antes de ésta, un navío americano entró en la bahía de Victoria, y ancló a medio cable del Saint-Enoch. Era el Iwing, de regreso de la bahía Margarita. No se habrá olvidado las relaciones establecidas entre su capitán y el capitán Bourcart, y las no menos cordiales entre los oficiales y los tripulantes.

Así que el Iwing ancló, el capitán Forth se hizo conducir al Saint-Enoch, donde recibió excelente acogida, en reconocimiento de sus consejos tan bien aprovechados.

Bourcart, siempre amable, le invitó a comer. Se acercaba la hora de sentarse a la mesa, y mister Forth aceptó el convite, que contaba devolver al siguiente día a bordo del Iwing.

La conversación no cesó en el comedor, donde se reunieron Bourcart, Heurtaux, los dos tenientes, el doctor Filhiol y el capitán americano. Recayó al principio sobre los incidentes de la navegación durante la travesía de los dos navíos de la bahía Margarita a la isla Vancouver. Después de manifestar lo ventajoso de las condiciones en que había vendido su cargamento, Bourcart preguntó al capitán del Iwing si la pesca había sido buena después de la partida del Saint-Enoch.

—No —respondió mister Forth—; una campaña de las más medianas.

Y en lo que a mí se refiere, no he llenado ni la cuarta parte de mis barriles… Nunca han sido tan raras las ballenas.

—Eso se explica, tal vez —observó Heurtaux—, por la razón de que, en esta época del año, los ballenatos no tienen ya necesidad de sus madres, y éstas y aquél os abandonan la bahía.

—Sin duda esa es una razón —respondió mister Forth—. Sin embargo, yo he pescado con frecuencia en la bahía, y nunca recuerdo haberla visto tan desierta a fines de junio. Días enteros se pasaban sin que hubiera ocasión de disponer las piraguas, por más que el tiempo fuera bueno y el mar estuviera en calma. Ha sido gran suerte que usted haya empezado la campaña en los parajes de Nueva Zelandia, monsieur Bourcart, pues en la bahía Margarita no hubiera usted completado su cargamento.

—Sí que lo ha sido —respondió Bourcart—, tanto más que allí no hemos visto una ballena de regular tamaño.

—Todas eran pequeñas —respondió el capitán americano—. Hemos pescado alguna que ha dado treinta barriles de aceite.

—Dígame usted, capitán: ¿tiene intención de vender su cargamento en Victoria?

—Sí, suponiendo que los precios sigan altos.

—Así es, y no es la mala estación de la bahía Margarita lo que ha de hacerles bajar. Por otra parte, se espera aún que lleguen barcos de las Kouriles, del mar Okhotsk o del estrecho de Behring.

—La pesca no terminará antes de seis semanas o dos meses —dijo Heurtaux.

—Y nosotros esperamos tomar parte en el a —declaró Romain Allotte.

—Pero, capitán Forth —dijo el teniente Coquebert—, ¿acaso los otros balleneros de la bahía Margarita han sido más favorecidos que usted?

—No —afirmó mister Forth—; y cuando el Iwing se ha puesto a la vela, la mayor parte se preparaba a aparejar para ganar la alta mar.

—¿Irán a las costas de Asia? —preguntó Heurtaux.

—Así lo creo.

—Vaya… ¡Vamos a ser muchos allí! —exclamó Coquebert.

—¡Tanto mejor! —respondió Romain Allotte—. No hay cosa que excite más que el ir dos o tres navíos en persecución de una ballena… ¡Qué honor para la piragua que hiera primero!

—¡Calma, mi querido teniente, calma! —interrumpió Bourcart—. No hay ballena a la vista…

—¿De modo —preguntó mister Forth— que está usted decidido a emprender otra campaña?

—Completamente decidido.

—¿Y cuándo parten ustedes?

—Pasado mañana…

—¿Tan pronto?

-El Saint-Enoch no tiene más que levar anclas.

—Me felicito, pues, de haber llegado a tiempo para dar a ustedes un apretón de manos.

—Y nosotros nos felicitamos también de haber podido renovar nuestras buenas relaciones —respondió Bourcart—. Mucha pena nos hubiera causado que el Iwing entrara en la bahía de Victoria en el momento en que el Saint-Enoch la abandonase.

Después, Bourcart y sus oficiales brindaron a la salud del capitán Forth en términos que atestiguaban viva simpatía por la nación americana.

—Después de todo —observó entonces Heurtaux—, aun no habiéndonos vuelto a ver en Victoria, tal vez el Saint-Enoch y el Iwing hubieran hecho unidos una segunda campaña en los parajes de las Kouriles.

—¿No tiene usted el propósito de tentar la fortuna al norte del Pacífico? —preguntó Bourcart.

—No podría hacerlo —respondió mister Forth—. El Iwing llegaría algo tarde a los lugares de pesca. Dentro de dos o tres meses los primeros hielos comenzarán a formarse, tanto en el estrecho de Behring como en el mar Okhotsk, y, por desgracia, yo no estoy en situación de darme inmediatamente a la mar. Las reparaciones del Iwing exigirán de tres a cuatro semanas.

—Mucho lo lamentamos, mister Forth —dijo el capitán Bourcart—. Pero querría volver sobre un hecho del que usted ha hablado y que exige alguna explicación.

—¿De qué se trata, capitán?

—Hacia el fin de su estancia en la bahía Margarita, ¿no ha advertido usted que las ballenas eran raras, y en las que se mostraban una prisa singular por ganar la alta mar?

—Así es —declaró el capitán Forth—, y el as huían en condiciones que no son las de costumbre. No creo exagerar afirmando que parecían temer algún peligro extraordinario, que obedecían a no sé qué sentimiento de espanto, como heridas del pánico. Saltaban por la superficie de las aguas y lanzaban mugidos, como yo jamás he escuchado.

—Es extraño… —dijo Heurtaux—. ¿Y usted no sabe a qué atribuir…?

—No —respondió mister Forth—, a menos que algún monstruo formidable…

—¡Ah, capitán! —dijo Coquebert—. Si el maestro Cabidoulin, nuestro tonelero, le oyese a usted, exclamaría: ¡Es la gran serpiente de mar!

—A fe mía —respondió mister Forth—, que sea o no serpiente lo que las ha espantado, las ballenas han huido precipitadamente.

—¿Y no se ha podido, estorbándolas el camino del canal de la bahía, pescar algunas docenas?…

—Confieso a usted que nadie ha pensado en eso. Nuestras piraguas hubieran corrido gran riesgo… Lo repito: allí ha pasado alguna cosa extraordinaria…

—A propósito —preguntó Bourcart—. ¿Qué ha sido de aquel navío inglés llamado Repton? ¿Ha hecho mejor pesca que los otros?

—No…; al menos que yo sepa.

—¿Cree usted que ha quedado en la bahía Margarita?

—Se disponía a partir cuando el Iwing se ha dado a la vela.

—¿Adónde iba?…

—Según se decía, a continuar su campaña en el Noroeste del Pacífico.

—Pues bien —añadió Heurtaux—. ¡Ojalá no nos lo encontremos!

Llegada la noche, el capitán Forth volvió a bordo de su barco, donde al siguiente día recibió a Bourcart y a sus oficiales. Se habló aún de los sucesos acaecidos en la bahía Margarita. Después, los dos capitanes se separaron con la esperanza de que el Saint-Enoch y el Iwing se volverían a encontrar algún día en los sitios de pesca.