La bahía Margarita

Al volverse el viento favorable, Bourcart pensaba con razón que el Saint-Enoch no tenía ya que temer las calmas en la vecindad del trópico de Cáncer. Llegaría sin nuevos retrasos a la bahía Margarita, aunque, verdaderamente, al final de estación, las ballenas que frecuentan esta bahía, no van allí ordinariamente más que en el instante del nacimiento de los ballenatos, y después vuelven a los parajes del Pacífico septentrional.

Sin embargo, lo probable era que al Saint-Enoch, que ya tenía su medio cargamento de aceite, no le faltasen ocasiones para llenar algunos centenares de barriles más. Pero si el navío inglés encontrado no había comenzado su campaña, como era de suponer; si, como se suponía igualmente, contaba con empezarla en la bahía Margarita, era probable, teniendo en cuenta lo avanzado de la época, que no podría completar la carga.

La costa americana fue vista el 13 de mayo a la altura del trópico.

A primera vista se señaló el cabo de San Lucas, al extremo Sur de la península de la Baja California, que limita el estrecho golfo de este nombre, y cuya ribera opuesta está formada por el litoral de la Sonora mejicana.

Siguiendo esta costa el Saint-Enoch pasó ante varias islas, únicamente habitadas por cabras, lobos marinos y pájaros de mar, que formaban innumerables bandos. La piragua, enviada a tierra con Heurtaux, que era excelente cazador, no volvió vacía.

Despojóse a los lobos marinos de su piel para conservarla, y a las cabras se las descuartizó para aprovechar su carne, que es de buena calidad.

Continuando por el litoral, ayudado por ligera brisa Sudoeste, el Saint-Enoch dejó a babor la bahía de la Tortuga. En la parte extrema de ésta se vieron anclados varios barcos, que debían dedicarse a la caza de los elefantes de mar.

El 7 de mayo, a las siete de la tarde, el capitán Bourcart se encontraba a la entrada de la bahía Margarita, donde pensaba anclar. Como la noche se aproximaba, por medida de prudencia hizo poner a la capa el barco, y bordeó, de forma que al siguiente día desde el amanecer estaba de regreso a la entrada del paso.

La corriente descendía entonces contra el viento, lo que producía un movimiento comparable al que indican los placeres.

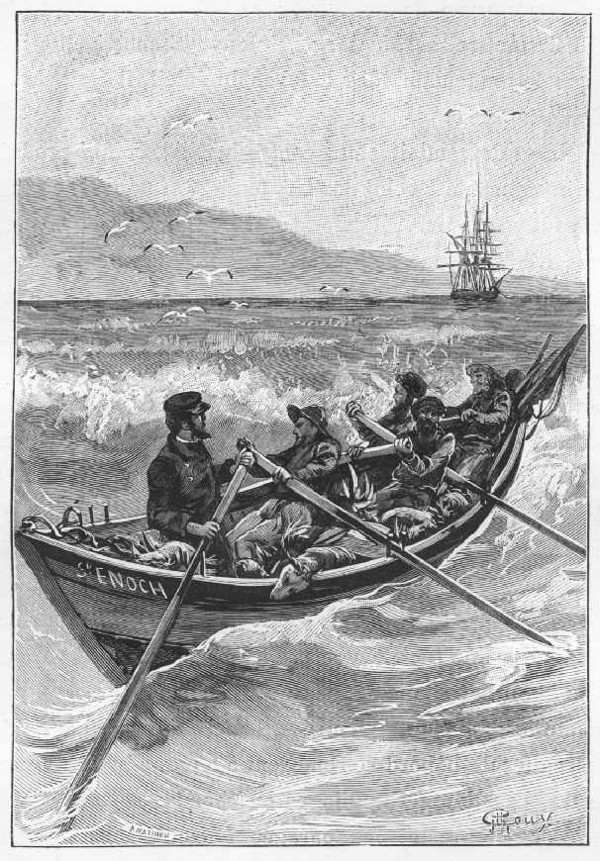

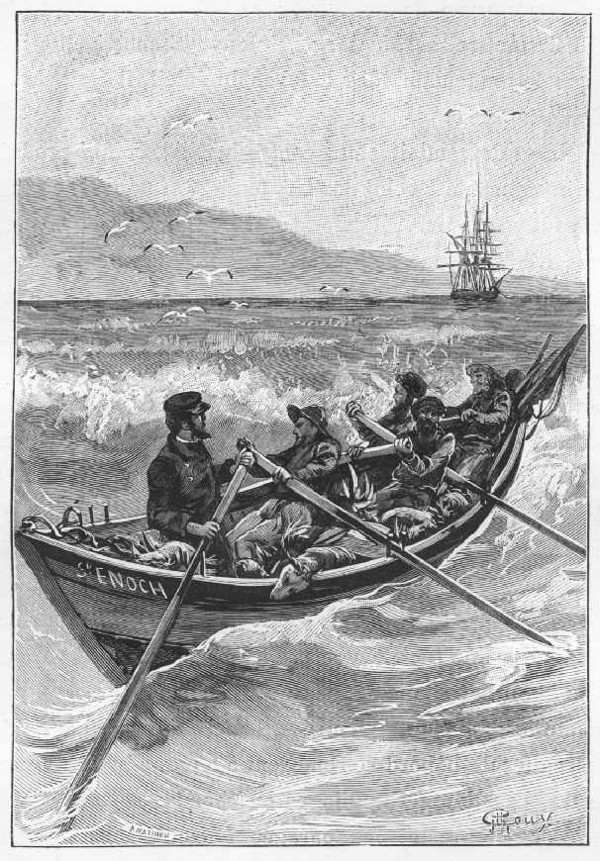

Se podía temer que no hubiese allí bastante profundidad. Así es que Bourcart envió a las dos piraguas con las sondas, quedando tranquilo después de la operación, que acusaba una profundidad de quince a veinte brazas. El navío entró, pues, en el paso, y no tardó en llegar a la bahía Margarita.

Los vigías no habían vuelto a ver el barco inglés. Tal vez buscaba otros lugares más frecuentados por las ballenas. A nadie disgustó no navegar con él.

Como en la bahía hay gran número de bancos de arena, el Saint-Enoch avanzaba con grandes precauciones. No era la primera vez que Bourcart visitaba aquella bahía, pero como los bancos cambian de lugar, importaba reconocer el canal. Así es que el Saint-Enoch ancló en mitad de una pequeña ensenada muy abrigada.

Recogidas las velas y enviada el ancla a fondo, las tres piraguas se dirigieron a tierra a fin de traer palurdas, excelentes mariscos que abundan en las rocas y playas. Además, en estos parajes pululan pescados de variadas especies: sargos, salmones y otros.

No faltan lobos marinos ni tortugas, ni tiburones tampoco. Se puede también procurar fácilmente madera, pues espesos bosques avanzan hasta la orilla del mar.

La bahía Margarita mide de treinta a treinta y cinco millas, o sea unas doce leguas. Para navegar por el a sin averías es preciso seguir en toda su extensión un canal que, en ciertos sitios, no tiene más de cuarenta a cincuenta metros de anchura entre los bancos o las rocas.

Con el objeto de asegurar una buena dirección, el capitán Bourcart hizo recoger algunos gruesos guijarros, a los que se amarró una cuerda, el otro extremo de la cual se unía a un barril bien cerrado, formando otras tantas boyas, que los marineros colocaron a cada lado del canal para indicar las sinuosidades.

Fueron necesarios cuatro días, pues la marea obligaba a anclar dos veces por día, para llegar a una laguna muy profunda.

Durante las paradas, Heurtaux, acompañado de dos tenientes, iba a tierra y cazaba por los alrededores. Mataron algunas cabras, y también algunos chacales, muy numerosos en el bosque. Durante este tiempo, los marineros hacían provisión de sabrosas ostras y se entregaban a la pesca.

Al fin, el 11 de mayo por la tarde, el Saint-Enoch llegó al sitio de su anclaje definitivo. Encontrábase éste a tres cables del fondo de una ensenada que algunos cerros cubiertos de árboles dominaban en su parte norte. De las otras orillas planas y arenosas se destacaban dos lenguas de tierra sembradas de rocas negruzcas y duras. La ensenada se abría en el litoral Oeste de la laguna, y aun en la bajamar había siempre suficiente agua para no dar temores al barco. Como en los mares del Pacífico, las mareas no eran muy fuertes. Ni en plena, ni en nueva luna, daban una diferencia aproximada de más de dos brazas y media entre la alta y bajamar.

El sitio había sido bien elegido. La tripulación no tenía necesidad de alejarse para hacer provisión de leña. Un arroyo que corría entre los cerros suministraba agua dulce.

No hay que decir que el Saint-Enoch no estaba en sitio fijo.

Cuando las barcas se lanzaran en persecución de alguna ballena, ya a través de la laguna o fuera de ésta, aparejaría rápidamente e iría a ayudarlas, si el viento era favorable.

Cuarenta y ocho horas después de su llegada, un tres mástiles se mostró a distancia de cuatro millas. Sin trabajo se reconoció en él al barco inglés, y en seguida se supo que era el Repton, de Belfast, capitán Kin, segundo Strok, que iba a comenzar su campaña.

No pretendía el ballenero anclar en la ensenada ocupada por el Saint-Enoch. Al contrario, se dirigía hacia el fondo de la laguna, donde dejó caer el ancla. Pero como la distancia a que se encontraba era solamente de dos millas y media, no se le perdía de vista.

Esta vez el pabellón francés no le saludó al pasar.

Otros barcos americanos cruzaban por los otros parajes de la bahía Margarita, de donde se podía deducir que las ballenas no la habían aún abandonado.

Desde el primer día, en espera de que se ofreciese la ocasión propicia, Cabidoulin, el carpintero Ferut y el herrero Thomas, acompañados de algunos marineros, se instalaron en la orilla del bosque, a fin de derribar árboles. Era urgente renovar la provisión de leña, tanto para las necesidades de la cocina, como para alimentar el horno de la caldera. Es éste trabajo de gran importancia, que los capitanes de los balleneros jamás descuidan.

Aunque el calor fuese ya fuerte, este trabajo no sería muy penoso.

La bahía Margarita está casi atravesada por el paralelo 25, y en el hemisferio septentrional esta latitud es la que pertenece al Norte de la India y del África.

El 25 de mayo, una hora antes de ponerse el sol, el arponero Kardek, que estaba en las barras del mástil de trinquete, advirtió la presencia de varios cetáceos a dos millas de la ensenada, que, sin duda, iban en busca de altos fondos, convenientes para sus ballenatos. Decidióse, pues, que al día siguiente, desde el alba, las piraguas estarían dispuestas, y, sin duda, los demás navíos se dispondrían para la pesca.

Aquel a noche, cuando M. Filhiol preguntó al capitán Bourcart si aquella pesca se efectuaría en las mismas condiciones que en Nueva Zelandia, recibió esta respuesta:

—No del todo, mi querido doctor, y conviene proceder con más prudencia. Tenemos que entendérnoslas con las hembras, que, si bien dan más aceite que los machos, son más temibles. Cuando una de el as advierte que es perseguida, no tarda en huir; y no solamente abandona la bahía para no volver durante toda la estación, sino que arrastra tras sí a las otras, y… ¡cualquiera las encuentra a través del Pacífico!

—¿Y cuando van acompañadas de su ballenato?

—Entonces las piraguas están en las mejores condiciones para acercarse a el as —dijo M. Bourcart—. La ballena que sigue a su cría no tiene desconfianza, y es fácil herirlas con el arpón, y si el golpe falla, basta lanzar en su persecución a las piraguas, aunque la tarea se prolongue durante algunas horas. El ballenato se fatiga, y como la madre no quiere abandonarle, las condiciones para la pesca son excelentes.

—Pero, capitán, ¿no acaba usted de decir que las hembras son más de temer que los machos?

—Así es, monsieur Filhiol, y el arponero ha de poner gran cuidado en no herir al ballenato, pues, si así sucede, la madre se pone furiosa y arremete contra las piraguas, golpeándolas con la cola hasta hacerlas pedazos. De aquí que ocurran gravísimos accidentes, y que después de una campaña de pesca en la bahía Margarita, no sea raro encontrar numerosos restos de embarcaciones, y más de un hombre ha pagado con la vida la imprudencia o la falta de destreza del arponero.

Antes de las siete de la mañana la gente estaba dispuesta para dar caza a los cetáceos vistos la víspera. Sin contar los arpones, lanzas y layas, Bourcart, el segundo y los dos tenientes se habían provisto de fusiles de bomba, siempre empleados con ventaja cuando se trata de capturar a este género de ballenas.

A media milla de la ensenada se mostraba una hembra seguida de su ballenato, y las piraguas izaron sus velas a fin de llegar a el a sin despertar su atención.

Como era natural, Romain Allotte había tomado la delantera, y llegó el primero, a siete brazas del animal. Este debía ver la piragua.

Ducrest blandió su arpón, y lo lanzó con tal fuerza, que lo hundió hasta el mango en el cuerpo de la ballena.

En este instante se reunieron las otras tres piraguas, dispuestas a dar vuelta a la ballena eón el objeto de amarrarla. Pero por una fatalidad, que no es rara, el arpón se rompió, y la ballena y su ballenato emprendieron la huida.

Hubo entonces extraordinario encarnizamiento en la persecución del cetáceo, que, precedía a las piraguas en sesenta u ochenta brazas. Su resoplido, semejante a vapor de agua condensada en fina lluvia, se elevaba a ocho o diez metros, pero el ser blanco indicaba que no estaba mortalmente herida.

Los marineros sacudían firme sus remos. Durante dos horas fue imposible estar en condiciones de herir a la ballena. Tal vez se hubiera podido herir al ballenato, pero a el o, por prudencia, se opuso el capitán Bourcart.

El doctor Filhiol, deseoso de no perder ningún detalle de aquella pesca, se había embarcado en la piragua de Bourcart, y participaba del ardor que animaba a todos sus compañeros, expresando su temor de que el cansancio les rindiera antes de haber podido acercarse al animal.

En efecto, la ballena huía con rapidez suma, hundiéndose y reapareciendo a poco. No se había alejado mucho de la ensenada: tres o cuatro millas.

A las once y media otro arpón fue lanzado desde la piragua de Heurtaux. Las otras piraguas se aproximaron, no sin desconfiar de los coletazos. Cuando la atacaron con laya y lanza, el animal arrojó sangre y murió en la superficie del mar, mientras que el ballenato desaparecía bajo las aguas.

Como la corriente era favorable, la ballena fue fácilmente remolcada hasta el Saint-Enoch, donde Bourcart hizo disponer los aparatos necesarios para subirla por la tarde.

Al siguiente día una canoa trajo a un español, que pidió hablar con el capitán. Era uno de esos hombres que ejercen el oficio de carcassier, y a los que se les deja la grasa que encierra el interior de los cetáceos.

Después de examinar la ballena amarrada al flanco del navío, dijo:

—Es una, de las mejores piezas que se han pescado en la bahía Margarita desde hace tres meses.

—¿Ha sido buena la estación? —preguntó Bourcart.

—Bastante mediana —respondió el español—. He trabajado poco…

Así es que le suplico a usted que me ceda el esqueleto de ésta.

—Con mucho gusto.

Durante las cuarenta y ocho horas que siguieron, el español permaneció a bordo y asistió a todas las operaciones necesarias para fundir la grasa. La ballena dio ciento veinticinco barriles de aceite de excelente calidad.

Las gentes del país conducirían el esqueleto del animal al establecimiento del español, situado en el litoral de la laguna, dos millas más allá de la ensenada.

—¿Sabe usted, monsieur Bourcart, lo que ese hombre saca de los restos de una ballena? —preguntó el doctor Filhiol, cuando el español se hubo marchado.

—Algunas jarras de aceite, a lo más.

—No, señor. La operación le produce a veces aproximadamente unos quince barriles.

—¡Quince barriles! —exclamó Bourcart—. ¡Pues es la última vez que esto sucede!… ¡En lo sucesivo, haremos nosotros esa operación!

El Saint-Enoch permaneció hasta el 17 de junio en la bahía Margarita a fin de completar su cargamento.

Durante este tiempo la tripulación consiguió amarrar varias ballenas, entre otras algunos machos, muy difíciles de herir por lo feroces que se mostraban.

Uno de ellos fue capturado por el teniente Coquebert a la entrada de la bahía. No fue preciso menos de un día y una noche para llevarle a la ensenada. Mientras duró la corriente contraria, las piraguas anclaron sobre el animal con pequeñas anclas, y los hombres dormían en espera de la vuelta de la marea.

Inútil es decir que los otros navíos se entregaban igualmente a la persecución de los cetáceos hasta las extremas profundidades de la bahía Margarita. Particularmente los americanos quedaron muy satisfechos de su campaña.

El capitán de uno de estos barcos, el Iwing, de San Diego, fue a visitar a Bourcart a bordo del Saint-Enoch.

—Capitán —le dijo después de un rato de conversación—. Veo que ha logrado usted buen éxito en las costas de Nueva Zelandia.

—Así es —respondió Bourcart—, y espero acabar aquí mi campaña.

Esto me permitirá volver a Europa más pronto de lo que yo contaba, y llegar a El Havre antes de tres meses.

—Le doy a usted mi enhorabuena, pero puesto que la fortuna le favorece a usted, ¿para qué volver directamente a El Havre?

—¿Qué quiere usted decir?…

—Yo creo que usted podría colocar ventajosamente su cargamento sin abandonar los mares del Pacífico; lo que le permitiría a usted volver a comenzar la pesca en las islas Kouriles o en el mar de Okhotsk, precisamente durante los meses favorables.

—Explíquese usted, caballero. ¿Dónde podría vender mi cargamento?

—En Vancouver.

—¿En Vancouver?

—Sí; en el mercado de Victoria. En estos momentos el aceite es muy solicitado por algunas casas americanas, y encontrará usted precios muy ventajosos.

—Es una idea excelente —respondió Bourcart—. Le doy a usted las gracias por sus informes, y es probable que los aproveche.

La isla de Vancouver, situada en las aguas americanas, a la altura de la Columbia inglesa, está a unos 25 grados al Norte de la bahía Margarita. Con buen viento el Saint-Enoch podría llegar a dicho puerto en quince días.

Decididamente la fortuna sonreía al capitán Bourcart, y Juan María Cabidoulin debía guardar sus historias y profecías de desgracias. ¡Después de la campaña de Nueva Zelandia y de la bahía Margarita, la campaña de las islas Kouriles y del mar de Okhotsk, y todo esto en el mismo año!

Cuando Bourcart preguntó al capitán del Iwing si había entablado relaciones con el Repton, la respuesta fue negativa.

El navío inglés se mantenía siempre aparte, y tal vez no saludaba al pabellón de los Estados Unidos como no saludaba al pabellón francés.

Varias veces, no obstante, aconteció que la persecución de los cetáceos, ya en la laguna, ya en mitad de la bahía, puso frente a frente las piraguas inglesa y francesa. Por fortuna no iban en persecución de la misma ballena, lo que como con frecuencia sucede, hubiera provocado disputas que seguramente, teniendo en cuenta el estado de ánimo en que unos y otros se encontraban, hubiera podido tomar mal carácter. Bourcart no cesaba de recomendar a su gente que evitasen todo contacto con los tripulantes del Repton: en el mar, cuando ambos navíos cruzaban por los mismos parajes; en tierra, cuando iban por leña al bosque o de pesca entre las numerosas rocas.

En suma: nada se sabía respecto al éxito que en Su campaña obtenía el Repton, ni, para decir verdad, a nadie le importaba. El Saint-Enoch le había encontrado en su travesía entre Nueva Zelandia y la costa americana, y cuando abandonase la bahía, sin duda, no volvería a verle.

Entre los cetáceos capturados hubo un cachalote herido por Romain Allotte, a tres millas más allá de la laguna.

Era el de mayor tamaño que hasta entonces se había encontrado. Aquel a vez el Repton le vio y sus piraguas le dieron caza. Pero cuando llegaron era tarde.

A fin de no dar la señal de alerta al cachalote, la piragua había maniobrado en forma de no espantarle. Sin embargo, cuando el arponero estuvo a conveniente distancia el animal se sumergió en el agua y fue preciso esperar a que volviese a subir a la superficie.

Treinta y cinco minutos habían transcurrido desde su última zambullida. Permanecería, pues, poco más o menos el mismo tiempo bajo el agua y no había más que espiar su aparición.

Efectuóse ésta en el tiempo calculado, a siete u ocho cables de la piragua, que se lanzó hacia él con toda velocidad.

El arponero Ducrest estaba en pie; el teniente Allotte tenía la laya en la mano; pero en este momento el cachalote, conociendo el peligro, se agitó en la mar con tal violencia que una ola asaltó la embarcación y la llenó a medias.

Como el arponero le había herido bien, el animal se hundió.

Cuando reapareció arrojaba sangre. Algunos lanzazos le acabaron sin gran trabajo.

Fundida la grasa, Cabidoulin dijo que aquel cachalote había suministrado aceite para llenar ochenta barriles.

Faltaban tres días para la partida. El capitán Bourcart, siguiendo el consejo del capitán americano, había resuelto dirigirse a la isla de Vancouver. El Saint-Enoch poseía entonces mil setecientos barriles de aceite y unos cinco mil kilogramos de ballenas. Después de colocarlos en Victoria, el capitán no dudaría en emprender una segunda campaña en el Noroeste del Pacífico. Ciento cincuenta días habían transcurrido desde su partida del Havre, y la escala en la bahía Margarita había durado exactamente del 9 de mayo al 19 de junio.

Su casco y arboladura se encontraban en buen estado, y en Vancouver podría renovar sus provisiones.

Dos días antes de la partida se presentó a la tripulación ocasión para comunicarse con la del Repton. He aquí cómo.

Las piraguas del segundo y del teniente habían sido enviadas a tierra, a fin de llevar el resto de la leña cortada y de tomar agua dulce.

Heurtaux, Coquebert y los marineros, habían bajado a la playa, cuando uno de ellos gritó: «¡Ballena!… ¡Ballena!…»

En efecto, una hembra de buen tamaño, acompañada de su ballenato, pasaba a media milla de la ensenada dirigiéndose hacia el fondo de la bahía.

Hubo unánime disgusto por no poder darle caza. Pero las dos piraguas, mandadas para otro servicio, no estaban en situación, pues no llevaban ni arpón ni sedales, y lo mismo sucedía en el Saint-Enoch, que tenía sus instrumentos de pesca recogidos.

A la vuelta de una de las puntas de la ensenada aparecieron dos piraguas. Eran las del Repton, que se dirigían a dar caza a la ballena.

Como se aproximaban a tierra con intención de atacar al animal por la espalda, no se perdería detalle del espectáculo.

Las dos piraguas avanzaban rápidamente, sin ruido, separadas por distancia de una milla larga, pues una había partido después que la otra. La primera acababa de poner en la popa su pabellón para anunciar que se disponía a atacar.

El Repton esperaba con reducido velamen a tres millas al Este.

Heurtaux, Coquebert y sus hombres, subieron a un cerro situado tras el arroyo, desde donde la mirada podía extenderse por toda la laguna.

Eran las dos y media cuando el arponero de la primera embarcación se puso en disposición de herir a la ballena. Esta, que jugaba con su ballenato, no le había visto aún, cuando el arpón atravesó el aire…

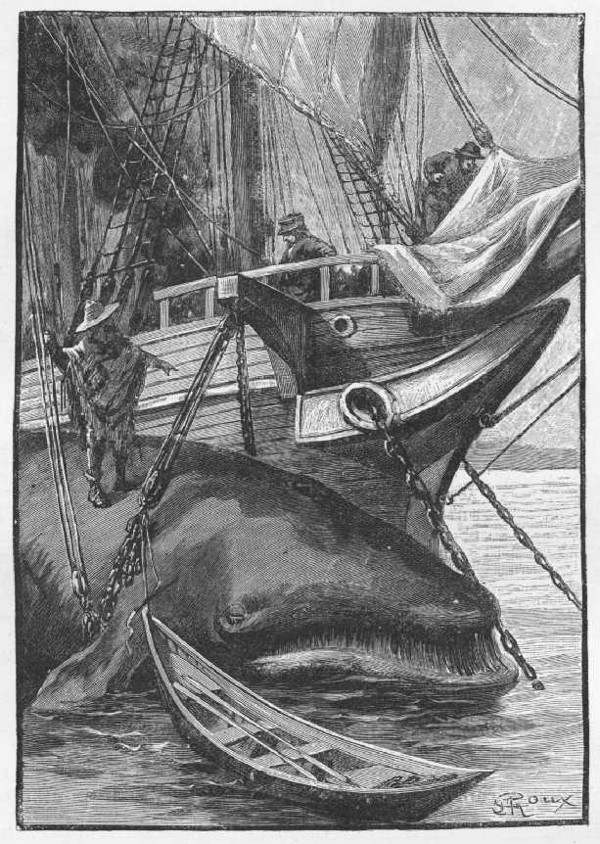

Ciertamente, los ingleses no ignoraban que es muy peligroso atacar a un ballenato, pero como éste pasara junto a la piragua recibió el arponazo. Estaba mortalmente herido, y tras algunas convulsiones quedó inmóvil en la superficie. Como el mango del arpón quedó enderezado, al decir de los marineros, el animal parecía estar fumando su pipa, y el polvo líquido que se escapaba de su boca semejaba el humo del tabaco.

La ballena, acometida entonces de un acceso de furor, convirtióse en un animal de los más terribles. Su cola agitaba el agua, que saltaba como una tromba. El animal se precipitó contra la piragua, sin que fuera posible evitar su ataque. En vano los marineros intentaron lanzar contra el a un segundo arpón, en vano procuraron herirla con las lanzas, en vano los oficiales descarga, ron contra el a sus escopetas de bomba.

La segunda piragua se encontraba entonces a trescientas toesas y no podía llegar en tiempo útil en socorro de la primera, la cual acababa de recibir tan formidable coletazo que se hundió con todos sus tripulantes. Si alguno de éstos volvía a la superficie, admitiendo que no estuviesen mortalmente heridos, ¡quién sabe si la otra piragua podría recogerlos!

—¡Embarquemos! ¡Embarquemos! —gritó Heurtaux, indicando al teniente que le siguiera.

Sus hombres, viendo gente en peligro de perecer, por más que ésta perteneciera a la tripulación del Repton, no dudaron en nacer cuanto les fuera posible por salvarles.

En un instante, oficiales y marineros, bajaron del cerro y atravesaron la playa a la carrera. Las dos piraguas largaron sus amarras, y empujadas vigorosamente por los remos llegaron al lugar del siniestro, donde la ballena seguía agitándose llena de furor.

De los nueve hombres que contenía la piragua hundida entre las olas, sólo siete acababan de aparecer sobre el agua.

Faltaban dos… En este momento llegó la segunda piragua del Repton, que, no sin peligro, podría recibir la carga de siete personas.

En cuanto a la ballena, se dirigía hacia el ballenato, que flotaba a un cable y que la corriente arrastraba. Después de unirse a él, desapareció en las profundidades de la laguna.

Heurtaux y el teniente estaban ya dispuestos a embarcar en su piragua a algunos de los ingleses, cuando el segundo del Repton gritó con voz en la que latía el despecho:

—¡Cada cual para cada cual!… No tenemos necesidad del auxilio de nadie…

Y, no hay que dudarlo, si lamentaba la pérdida de sus dos hombres, lamentaba no menos el que se hubiera escapado aquella magnífica presa.

Cuando Heurtaux y Allotte volvieron a bordo del Saint-Enoch, refirieron con detalle todo lo sucedido al capitán Bourcart y al doctor Filhiol.

Bourcart aprobó que hubieran ido en socorro de la piragua del Repton, y cuando conoció la respuesta del oficial, dijo:

—No nos habíamos equivocado. Eran y son bien ingleses.

—Seguramente —dijo el contramaestre.

—¡Pero no es permitido ser inglés hasta ese punto!…