A través del Pacífico

En la mañana del 3 de abril, el Saint-Enoch abandonó el anclaje de la Bahía de las Islas. No faltaba a sus provisiones más que nueces de cocos, aves y cerdos. No habiendo podido procurarse estos artículos en las dos últimas escalas en Nueva Zelandia, el capitán Bourcart se proponía tocar en una de las islas del archipiélago de los Navegantes, donde no faltan dichos artículos.

El viento soplaba en buena dirección, y las novecientas millas que separan Ika-Na-Maoui del trópico de Capricornio fueron recorridas en ocho días.

El 12 de abril, en respuesta a una pregunta que le dirigió el doctor Filhiol, Bourcart dijo:

—Sí. Tal vez en este lugar, comprendido entre el paralelo 23 y el meridiano 175, el Océano Pacífico alcanza su mayor profundidad.

En los sondajes practicados a bordo del Penquin se han echado cuatro mil novecientas brazas de cuerda sin tocar el fondo.

—Yo creía —dijo Filhiol— que las profundidades más considerables se encontraban en los mares del Japón.

—Es un error —declaró el capitán Bourcart—, y aquí exceden doscientas cuarenta y cinco brazas, lo que da en total nueve mil metros.

—Esa es la altura de las montañas del Himalaya: ocho mil seiscientos metros el Dhwalagiri del Nepal; nueve mil el Chamalari del Boutan.

—He ahí —respondió Bourcart— una comparación de cifras que no deja de ser instructiva.

—Ella demuestra, capitán, que las más altas montañas no igualan a los abismos submarinos. En la época de la formación, cuando nuestro globo tendía a tomar su forma definitiva, sus depresiones fueron mayores que sus levantamientos, y, tal vez, nunca serán determinadas con exactitud.

Transcurridos tres días, o sea el 15 de abril, el Saint-Enoch ancló a algunos cables de la isla Savai, que es una de las más importantes del grupo de las Samoa, en el archipiélago de los Navegantes.

Una docena de indígenas, acompañados de su rey, fueron a bordo con un inglés, que desempeñaba las funciones de intérprete. Aquellos naturales, poco civilizados, iban casi desnudos, y Su Majestad no se mostraba más vestido que sus súbditos; pero una camisa de indiana que le regaló el capitán Bourcart, y por las mangas de la cual el rey se obstinó en pasar sus piernas, no tardó en cubrir la desnudez real.

Por consejo del intérprete inglés, las piraguas fueron a tierra y volvieron con un cargamento de nueces frescas. Por la tarde, a la hora del crepúsculo, el Saint-Enoch viró de bordo, a fin de no permanecer por la noche cerca de tierra. Al alba el capitán volvió al anclaje del día anterior. Los indígenas entregaron al cocinero unas veinte tortugas de la mejor especie, así como cerdos pequeños y aves: provisiones que fueron pagadas con objetos de pacotilla, principalmente con cuchillos muy medianos.

Tres días después de la partida, los vigías señalaron un grupo de cachalotes a cuatro o cinco millas a babor. El viento era débil y ya era tarde, cerca de las cinco. Sin embargo, el capitán Bourcart no quiso desaprovechar aquella ocasión de dar caza a uno o a varios de aquellos animales.

Para el o dispusiéronse, pues, dos piraguas: la de Heurtaux y la de Coquebert. Estos oficiales, con sus arponeros y marineros, las ocuparon. A fuerza de remos, se dirigieron hacia el sitio en que estaban los cachalotes.

Desde lo alto de la toldilla, el capitán Bourcart y el doctor Filhiol iban a seguir con interés las peripecias de aquella pesca.

—Es más difícil que la pesca de la ballena —dijo Bourcart—, y también menos fructífera. Cuando uno de esos cachalotes ha sido arponeado, se ve uno obligado con frecuencia a largar el sedal, pues el animal se hunde a grandes profundidades con extraordinaria rapidez. En desquite, si la piragua ha podido mantenerse en línea durante el primer chapuzón, se tiene casi la certeza de apresar al animal. Una vez en la superficie, la laya y la lanza dan buena cuenta de él.

Esto es lo que sucedió entonces. Las dos piraguas no pudieron amarrar más que un solo cachalote de regular tamaño. Como la noche se echaba encima y algunas nubes se levantaban al Este, hubiera sido imprudente retrasarse. Durante la noche la tripulación se ocupó en virar al animal.

Al siguiente día no hubo ocasión de volver a la pesca. Los chalotes habían desaparecido y el Saint-Enoch, ayudado por fresca brisa, volvió a tomar la dirección Noroeste.

Aquel día, a tres o cuatro millas, apareció un navío que seguía la misma dirección. Era un tres mástiles, cuya nacionalidad era imposible reconocer a tal distancia. No obstante, la forma de su casco y algunos detalles de su velamen permitían creer que era inglés.

Al mediodía se produjo uno de esos rápidos saltos de viento del Oeste al Este, que son muy peligrosos, si no por su duración, por su violencia, y que pueden hacer naufragar a un barco si le coge desprevenido.

En un momento agitóse la mar y enormes olas cayeron a bordo.

El capitán Bourcart se puso a la capa para hacer frente al vendaval, bajó la gavia, el trinquete y el contrafoque.

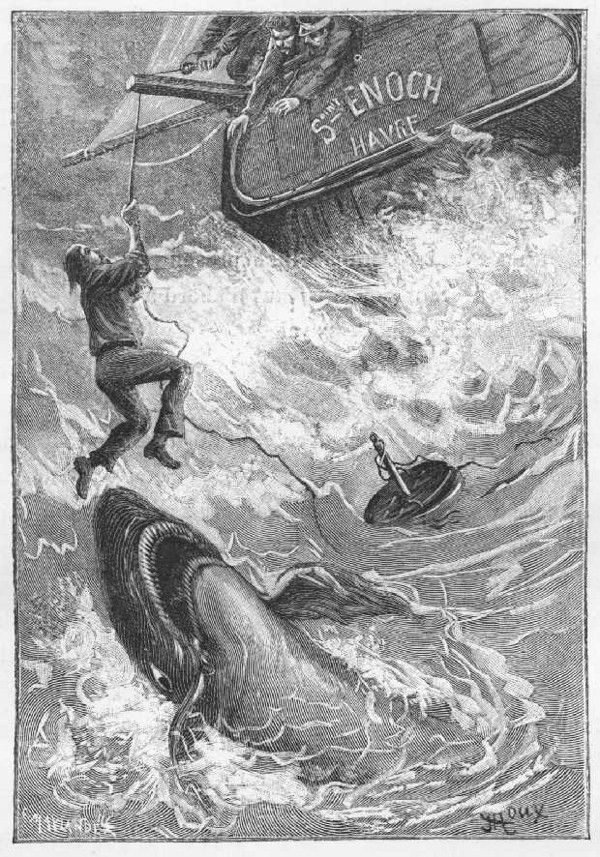

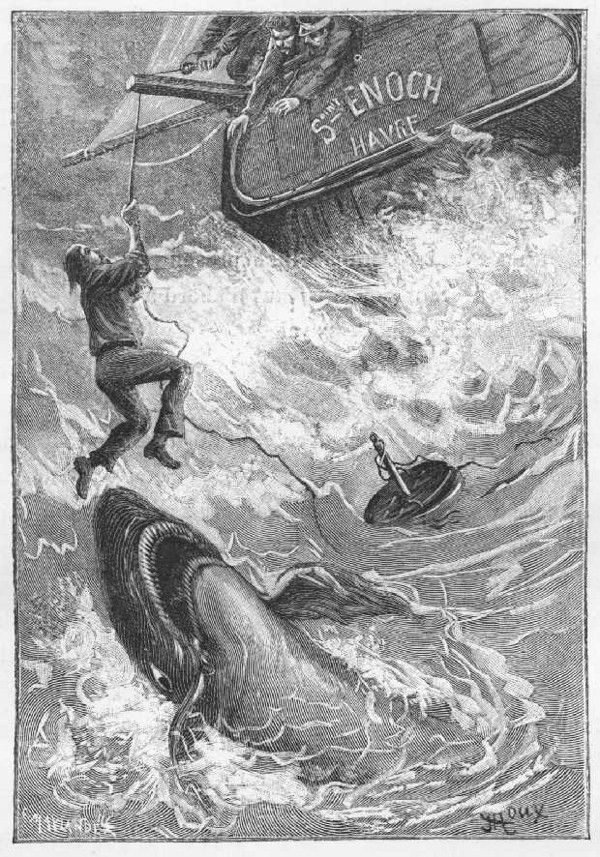

Durante la maniobra, uno de los marineros, Gastinet, que se había izado hasta el extremo del foque para separar una de las escotas, cayó al agua.

—¡Un hombre al mar! —gritó al momento uno de sus camaradas, que desde el castillo de proa acababa de verle hundirse entre las olas.

Todo el mundo se dirigió al puente, y Bourcart se fue precipitadamente a la toldilla a fin de dirigir el salvamento.

De no ser Gastinet buen nadador, estaba perdido. La mar estaba muy agitada para que se pudiera lanzar un bote. No quedaba más recurso que echar boyas, lo que se hizo al instante.

Por desgracia, Gastinet había caído a barlovento, y como el navío derivaba, las boyas no podían llegar al alcance del marinero, que pretendía acercarse a cualquiera de el as nadando vigorosamente.

—¡A largar el trinquete y la sobremesana! —mandó el capitán Bourcart.

Y virando, el Saint-Enoch se acercaba al hombre, que se agitaba en medio de las olas. Gastinet no tardó en agarrar una de las boyas, y si se mantenía allí, sería seguramente recogido cuando el barco hubiese virado de bordo.

Pero la situación se complicó de una manera espantosa.

—¡Un tiburón! ¡Un tiburón! —acababan de gritar algunos marineros colocados en la toldilla.

Uno de estos terribles animales aparecía y desaparecía entre las olas. Conocidas son la voracidad extraordinaria y la fuerza prodigiosa de estos monstruos; nada más que mandíbulas y estómago, como justamente se ha dicho. Si el desdichado marinero era encontrado por el tiburón; si no había podido ser izado a bordo cuando el monstruo llegase…

Aunque el tiburón no estuviera más que a un centenar de pasos, Gastinet no le había visto. Tampoco había oído el grito lanzado desde lo alto de la toldilla, y no sospechaba, por tanto, el terrible peligro que le amenazaba.

En este momento se oyeron varias detonaciones. El segundo Heurtaux y Romain Allotte acababan de disparar contra el animal.

¿Fue éste herido? No se sabía. Sin embargo, se sumergió y su cabeza no volvió a aparecer sobre las olas.

Entretanto el barco empezaba a orzar. Pero, con mar tan fuerte, ¿conseguiría su propósito? Si no viraba, lo que era de temer en tan malas condiciones, la maniobra hubiera sido inútil.

Hubo un instante de ansiedad terrible. El Saint-Enoch, mientras sus velas crujían con violencia, vaciló algunos segundos.

Al fin pasó la línea del viento.

Entonces avanzó hacia la boya en la que el marinero se sujetaba.

Fue posible arrojarle un cabo: asióle él vigorosamente, y fue izado en el momento en que el tiburón, con las mandíbulas abiertas, iba a cogerle por una pierna.

Cuando Gastinet fue depositado sobre el puente, perdió el conocimiento. Pero estaba salvado, y el doctor Filhiol pudo sin gran trabajo reanimarle.

Entretanto, el arponero Ducrest había lanzado al monstruo un garfio guarnecido de un trozo de buey.

Tal vez el tiburón había huido, pues ya no se le veía.

De repente se produjo una violenta sacudida, que hubiera arrancado el sedal a no estar sólidamente amarrado a uno de los puntales de los empalletados.

El animal estaba preso. Seis hombres se pusieron a tirar del sedal y lo sacaron del agua. Después, cogida su cola con un nudo corredizo, se le subió por medio de un aparejo, y cayó sobre el puente, donde algunos hachazos le abrieron el vientre.

Por costumbre, los marineros tienen la curiosidad de observar lo que contiene el estómago de estos monstruos. He aquí lo que contenía el de éste, donde aún habría habido sitio para el pobre Gastinet: gran cantidad de objetos caídos al mar; una botella vacía; tres cajas de conservas, igualmente vacías; varias brazadas de meollar; un trozo de lampazo; restos de huesos; un rollo de tela embreada; una vieja bota de pescador y un travesaño de gallinero.

Como se comprende, el inventario interesó particularmente al doctor Filhiol.

—¡Este es el carro de basura del mar! —exclamó.

Realmente, no se hubiera podido imaginar una expresión más justa. El doctor añadió:

—Ahora no hay más que arrojarle al mar.

—No, mi querido Filhiol —dijo Bourcart.

—Pues ¿qué piensa usted hacer con él, capitán?

—Despedazarle y conservar de él todo lo que puede utilizarse.

Únicamente en lo que a la profesión de usted se refiere, le diré que del tiburón se saca un aceite que tiene todas las cualidades medicinales del aceite de hígado de bacalao. Su piel, seca y pulimentada, sirve para fabricar objetos de fantasía; a los encuadernadores para hacer sagrén, y a los carpinteros para hacer limas.

—Vamos, capitán. ¿Va usted a asegurarme también que el tiburón es comestible? —preguntó el doctor Filhiol.

—Sin duda, y sus aletas son tan apreciadas en los mercados del Celeste Imperio, que la tonelada cuesta setecientos francos. Y aunque nosotros no somos lo suficiente chinos para regalarnos con el a, hacemos de la carne una cola de pescado superior para la clarificación de los vinos, de las cervezas y licores. Por lo demás, a quien no repugne su sabor aceitoso, un filete de tiburón no deja de ser agradable… ¡Vea usted, pues, si vale!

El 25 de abril Bourcart anotó en el libro de a bordo el paso de la Línea.

A las nueve de la mañana, con tiempo despejado, había hecho con el sextante una primera operación a fin de obtener la longitud, operación que completaría cuando el sol pasase por el meridiano, teniendo en cuenta la distancia recorrida entre las dos observaciones.

Al mediodía esta segunda operación le indicó la latitud por la altura del Sol, y determinó definitivamente la hora por el cronómetro.

El tiempo era favorable, pura la atmósfera. Así es que tales resultados fueron tenidos por muy exactos, y Bourcart dijo, después de hechos sus cálculos:

—Amigos míos, acabamos de franquear el Ecuador, y, por tanto, el Saint-Enoch ha vuelto al hemisferio septentrional.

El doctor Filhiol, como el único a bordo que no había pasado la Línea, no había sido sometido al bautismo al descender el Atlántico, y esta vez se le dispensó también de las ceremonias más o menos desagradables de costumbre. Oficiales y marineros se contentaron con beber por el buen éxito de la campaña. Los segundos habían recibido doble ración de aguardiente, lo que sucedía cada vez que amarraban una ballena.

Preciso fue, pues, a pesar de sus gruñidos, que Juan María Cabidoulin chocase su vaso con el de Ollive.

—¡Un buen trago no se rehúsa! —le dijo su compañero.

—¡No, ciertamente —respondió el tonelero—; pero esto no cambiará mi manera de ver las cosas!

—¡No cambies, pero bebe!

Generalmente, en aquella parte del Pacífico y en la época a que nos referimos, los vientos son muy débiles, y el Saint-Enoch fue perdiendo poco a poco su velocidad. ¡Qué largas parecen entonces las horas! Sin caminar nada, un barco es juguete de las olas. Se busca distracción en la lectura y en la conversación, a menos de pedir al sueño el olvido de las horas en medio de los enervantes calores de los trópicos.

Una tarde, el 27 de abril, Bourcart, los oficiales, el doctor Filhiol y también Ollive y Cabidoulin, bajo la tienda de la toldilla hablaban de diferentes asuntos.

El segundo de a bordo, dirigiéndose al tonelero, le dijo:

—Vamos, Cabidoulin. Confesará usted que tener ya novecientos barriles de aceite en la cueva es un buen principio para una campaña de pesca.

—Novecientos barriles, monsieur Heurtaux —respondió el tonelero—, no son dos mil, y los mil cien que quedan tal vez no se llenarán como el vaso en la despensa de a bordo.

—Eso significará —dijo riendo el teniente Coquebert— que no queda una sola ballena.

—¡Y que la gran serpiente de mar las habrá devorado todas! —añadió en el mismo tono el teniente Allotte.

—Tal vez —respondió el tonelero.

—Cabidoulin —preguntó el capitán Bourcart—, ¿sigue usted, pues, creyendo en ese monstruo de los monstruos?

—¡Sí que cree el testarudo! —declaró Ollive—. Y aún habla de el o en el castillo de proa.

—¡Y de el o hablaré! —afirmó el tonelero.

—Bien —dijo Heurtaux—. Tratándose de la mayoría de los tripulantes no hay inconveniente, y ellos no dan crédito a las historias de Cabidoulin. Pero tratándose de los marineros nuevos ya la cosa cambia de aspecto…, y acaso acabarán por espantarse…con tanta historia.

—Hay que sujetar la lengua, Cabidoulin —dijo Bourcart.

—¿Y por qué, capitán? —respondió el tonelero—. Por lo menos esas gentes estarán prevenidas…, y cuando encuentren la serpiente de mar o cualquier otro monstruo marino…

—¿Cómo? —preguntó Heurtaux—. ¿Cree usted que encontraremos esa famosa serpiente de mar?

—No tengo duda respecto a ese punto.

—¿Y por qué?

—¿Por qué? Es una convicción contra las que nada podrán las bromas de Ollive.

—Vamos… Durante los cuarenta años que usted ha navegado por el Atlántico y el Pacífico, usted no ha visto, que yo sepa, a ese animal fantástico…

—Y esperaba no verle nunca, puesto que me había retirado —respondió el tonelero—. Pero monsieur Bourcart me ha reenganchado y no escaparé…

—Vaya… pues a mí no me disgustaría el encuentro —exclamó el teniente Allotte.

—¡No diga usted eso, mi teniente, no diga usted eso! —respondió el tonelero con voz grave.

—¡Vamos, Juan María Cabidoulin, eso no es serio! —replicó Bourcart—. ¡La gran serpiente de mar! Se lo repito a usted por centésima vez…, nadie la ha visto nunca… Nadie la verá…, por la razón de que no existe…, de que no puede existir…

—¡Sí que existe, capitán! —respondió obstinadamente el tonelero—. Y tanto existe, que el Saint-Enoch la verá antes de terminar su campaña…, ¡y quién sabe cómo terminará!

Juan María Cabidoulin afirmaba aquello con tanta seguridad, que no solamente los grumetes, sino aún los marineros, acabarían por dar fe a las amenazadoras predicciones del tonelero. ¡Quién sabe si el capitán podría hacer callar a hombre tan convencido!

El doctor Filhiol, interrogado por Bourcart, sobre lo que sabía respecto a la supuesta serpiente de mar, respondió en estos términos

—He leído casi todo lo que sobre este asunto se ha escrito, y conozco las burlas que se ha traído El Constitucional al dar por realidad tales leyendas, pues note usted, capitán, que no son gran novedad. Se las encuentra desde el principio de la Era cristiana. Ya entonces la credulidad humana concedía dimensiones gigantescas a algunos pulpos, calamares y otros cefalópodos, que ordinariamente no miden más que de sesenta a ochenta centímetros comprendidos sus tentáculos, y están muy lejos de esos gigantes de la especie que agitan sus brazos de treinta, sesenta y cien pies, y que únicamente han vivido en la imaginación de algunos. ¡Se ha llegado hasta hablar de un monstruo de media legua de largo, que arrastraba los barcos a los más profundos abismos del Océano!

Cabidoulin prestaba extraordinaria atención al doctor, pero no cesaba de mover la cabeza negativamente ante sus afirmaciones.

—Estas —continuó Filhiol— son puras fábulas, a las que tal vez los antiguos prestaban crédito, puesto que desde cabeza de Plinio se hablaba de una serpiente anfibia, de cabeza de perro, orejas echadas hacia atrás y cuerpo cubierto de escamas, que se arrojaba sobre las pequeñas embarcaciones y las hacía naufragar. Diez o doce siglos después, el obispo noruego Pontoppidan afirmó la existencia de un monstruo marino, cuyos cuernos semejaban mástiles, y cuando los pescadores se creían sobre grandes profundidades, se encontraban a algunos pies solamente, porque el animal flotaba bajo la quilla de su chalupa. ¡Y hasta se llegaba a afirmar que el monstruo poseía enorme cabeza de caballo, ojos negros, crin blanca, y que en sus zambullidas agitaba tal volumen de agua que el mar se desencadenaba en torbellinos semejantes a los del Maelstrom!

—¿Y por qué no decirlo si se había visto? —observó el tonelero.

—Visto… o creído ver, mi pobre Cabidoulin —respondió el capitán Bourcart.

—Aquel as bravas gentes no estaban de acuerdo —continuó el doctor Filhiol—, y mientras unos afirmaban que el animal tenía el hocico puntiagudo y que arrojaba el agua por una abertura colocada cerca de las agallas, otros sostenían que estaba provisto de aletas en forma de orejas de elefante. Después se habló de la gran ballena blanca, de las costas de Groenlandia, la famosa Moby Dick que los balleneros escoceses persiguieron durante más de dos siglos sin conseguir ni aun verla…

—Lo que no era obstáculo para admitir su existencia —añadió Bourcart, riendo.

—Naturalmente —dijo Filhiol—, lo mismo que la no menos legendaria serpiente que hace cuarenta años se entregó a formidables paseos; la primera vez en la bahía de Gloucester, y la segunda a treinta millas de Boston, en aguas americanas.

¿Quedó Juan María Cabidoulin convencido por las palabras del doctor? Seguramente no. Por lo demás, puesto que el mar encierra extraordinarios vegetales, algas de ochocientos a mil pies, ¿por qué no había de encerrar también monstruos de grandes dimensiones, organizados para vivir en sus profundidades, que no abandonan más que en raros intervalos?

Lo cierto es que en 1819 el sloop Concordia, hallándose a quince millas de Race-Point, encontró una especie de serpiente emergiendo unos cinco o seis pies, de piel negruzca, cabeza de caballo, o más bien de reptil, y que medía unos cincuenta pies, menos que los cachalotes y las ballenas.

En 1848, a bordo del Pelking, la tripulación creyó ver una enorme bestia, de más de cien pies de largo, que se movía en la superficie del mar. Comprobado el hecho, resultó que era un alga desmesurada cubierta de parásitos marinos de toda especie.

En 1849, en el canal que separa la isla Osterssen del continente, el capitán Schielderup declaró haber encontrado una serpiente dormida sobre las aguas y que no medía menos de seiscientos pies.

En 1857, los vigías del Castillan señalaron la presencia de un monstruo de enorme cabeza en forma de tonel, cuyo largo podía calcularse en doscientos pies.

En 1862, el comandante Bouyer del aviso Alecton…

—Perdone usted si le interrumpo, monsieur Filhiol —dijo entonces Cabidoulin—. Yo conocí a un marinero que iba a bordo.

—¿A bordo del Alecton? — preguntó M. Bourcart.

—Sí.

—¿Y ese marinero ha visto lo que ha referido el comandante?

—Como yo le veo a usted. La tripulación izó a bordo un verdadero monstruo.

—Bien —respondió el doctor Filhiol—. Se trataba únicamente de un enorme cefalópodo de color rojo, los ojos salientes, la boca en forma de pico de papagayo, las aletas redondeadas formando dos lóbulos carnosos colocados en la extremidad posterior y ocho brazos en torno de su cabeza. Esta masa de carne pesaba cerca de dos mil kilogramos, aunque el animal no midiese más que cinco o seis metros de la cabeza a la cola. No se trataba, pues, de una serpiente de mar…

—Y yo pregunto —dijo aquí el tonelero—: si existen monstruos de esa especie, ¿por qué no ha de existir la serpiente de mar?

He aquí ahora los descubrimientos que se hicieron más tarde con motivo de las muestras de teratología que encierran las profundidades del mar.

En 1864, a unas cien millas de San Francisco, el navío holandés Cornelis chocó contra un pulpo, uno de cuyos tentáculos, lleno de ventosas, se arrolló en torno del bauprés y le hizo hundirse hasta el agua. Cuando este tentáculo fue roto a hachazos, otros dos se arrollaron el uno a los obenques del trinquete y el otro al cabrestante. Fueron cortados, pero aún fue menester cortar otros ocho tentáculos que hacían dar al barco fuertes bandadas sobre estribor.

Algunos años después, en el golfo de México se señaló un monstruo de cabeza de rana, ojos saltones y provisto de dos brazos gelatinosos, cuyas anchas manos se agarraron a la obra muerta de la embarcación. Seis balas de revólver fueron precisas para que abandonase su presa aquel gigantesco animal, con brazos unidos al cuerpo por una membrana semejante a la de los murciélagos, cuya aparición llenó de espanto aquellos parajes del golfo.

En 1873, la balandra Lida, en el estrecho de Sleat, entre la isla de Skye y tierra firme encontró una masa viviente.

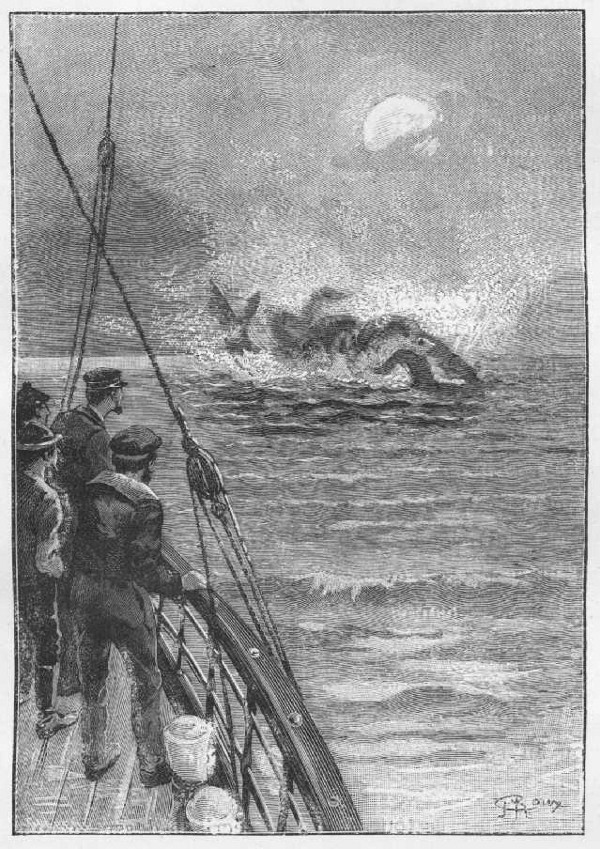

El Néstor, entre Malaca y Penang, paspo no lejos de un monstruo marino, de 250 pies de largo, por 50 de ancho, de cabeza cuadrada, cruzada por bandas negras y amarillas, semejante a una salamandra, y cuya formidable masa pudieron ver los oficiales y pasajeros.

En fin, en 1875, a 20 millas del cabo San Roque, el comandante de la Pauline, Jorge Drivor, creyó ver una enorme serpiente arrollada al cuerpo de una ballena, contra la que luchaba como una boa constrictor. Esta serpiente, cuyo color era el del congrio, debía tener de 180 a 170 pies de largo. Jugaba con su presa, y acabó por arrastrarla a las profundidades del mar.

Tales son los hechos indicados en las relaciones de los capitanes durante los últimos treinta años. ¿Pueden dejar dudas respecto a la existencia de ciertos animales marinos, por lo menos muy extraordinarios? Dejando apártela exageración, rehusando admitir que los Océanos son frecuentados por monstruos, cuyo volumen sea mayor diez veces, ciento, que el de las mayores ballenas, es indudable que se debe prestar alguna fe a los relatos de que queda hecha mención.

En cuanto a pretender con Juan María Cabidoulin que la mar encierra seres, serpientes o pulpos de tal tamaño y tal fuerza que conseguirían hacer naufragar a navíos de gran tonelaje, no.

Si gran número han de barcos desaparecen sin que se tengan nunca noticias de ellos, es porque han perecido en un choque, porque han caído en medio de los ciclones. Hay bastantes causas para los naufragios, sin necesidad de hacer intervenir, como lo hacía el testarudo tonelero, a esas hidras sobrenaturales.

La calma se prolongaba con gran fastidio de los oficiales y de la tripulación del Saint-Enoch. Nada permitía prever su fin, cuando el 5 de mayo las condiciones atmosféricas se modificaron bruscamente. Levantóse fresco viento, y el navío volvió a tomar su dirección hacia el Nordeste.

Aquel día, un barco, ya antes señalado, como siguiendo igual rumbo, reapareció y se aproximó a menos de una milla.

Nadie a bordo puso en duda que no fuese un ballenero. O no había comenzado aún su campaña de pesca, o ésta no había sido feliz, pues su ligereza indicaba que la cala estaba vacía.

—Me atrevería a asegurar —dijo Bourcart— que ese barco se propone anclar como nosotros en las costas de la Baja California…, tal vez en la bahía Margarita.

—Es posible —respondió Heurtaux—, y si así fuera podríamos caminar unidos…

—¿Es americano, alemán, inglés, noruego? —preguntó el teniente Coquebert.

—Icemos nuestro pabellón; él izará el suyo, y sabremos a qué atenernos —dijo el capitán.

Un instante después, el pabellón flotaba sobre el Saint-Enoch.

Pero el otro navío no tuvo la cortesía de responder.

—¡No hay duda! ¡Es inglés! —dijo entonces Romain Allotte.

Y, a bordo, todos fueron de la misma opinión. Un navío que no saludaba al pabellón de Francia no podía ser más que inglés.