En la costa este de Nueva Zelanda

Desde hace unos treinta años los balleneros explotan estos parajes de Nueva Zelandia, donde la pesca es particularmente fructífera.

En aquella época era ésta tal vez la parte del Pacifico en donde las ballenas se mostraban en mayor número. Ahora es raro encontrarlas a corta distancia de un navío. Sin embargo, el rendimiento de estos cetáceos es tan ventajoso, que los capitanes no evitan los peligros y fatigas que produce su captura.

Así lo decía Bourcart al doctor Filhiol, cuando el Saint-Enoch llegó ante Tawai-Pounamou, la gran isla meridional del grupo neozelandés.

—Ciertamente —añadió—, un barco como el nuestro, si la suerte le favorece, podría hacer todo su cargamento en algunas semanas; pero sería menester que el tiempo nos favoreciese constantemente, y en estas costas se está a merced de golpes de viento diarios, que son de extraordinaria violencia.

—¿No hay aquí puertos donde sea fácil refugiarse? —preguntó Filhiol.

—Sin duda los hay, mi querido doctor, y únicamente en el litoral del Este se encuentran Dunedin, Oamaru, Akaroa, Christchurch, Blenheim, para no citar más que los principales. Pero no es en mitad de los puertos donde acuden las ballenas, y hay que ir a buscarlas algunas millas mar adentro.

—No importa, capitán. ¿No piensa usted hacer escala en alguno de ellos antes de poner a la faena a la tripulación?

—Es mi intención, durante dos o tres días, a fin de renovar parte de nuestras provisiones, sobra todo la de carne fresca y variar nuestras salazones.

—¿Y en qué punto de la costa anclará el Saint-Enoch?

—En el puerto de Akaroa.

—¿A donde llegaremos…?

—Mañana por la mañana…

—¿Ha hecho usted escala en dicho puerto alguna vez?

—Varias… Conozco los pasos, y en caso de mal tiempo estoy seguro de encontrar allí excelente refugio.

No obstante, por buen práctico que de los parajes de Akaroa fuese Bourcart, fue muy difícil llegar al puerto.

Cuando estuvo a la vista de tierra el Saint-Enoch, tuvo que bordear por lo fuerte del viento. Después, en el momento en que sólo le faltaban dos bordadas para entrar en el canal, su amura del gran foque se rompió, y fue preciso volver a alta mar para capear.

Además, el viento refrescaba, la mar se ponía extremadamente dura, y por la tarde fue imposible llegar al puerto. No queriendo pasar la noche muy cerca de tierra, el capitán Bourcart barloventó, con poca vela, esperando al día.

Al siguiente día, 17 de febrero, el Saint-Enoch pudo, al fin, seguir aquella especie de canal sinuoso y de poca anchura, situado entre elevadas colinas, que conduce a Akaroa. En la ribera aparecían algunas granjas, y en la falda de la colina bueyes y vacas pastaban.

Después de haber navegado una extensión de ocho millas, el Saint-Enoch ancló poco antes del mediodía.

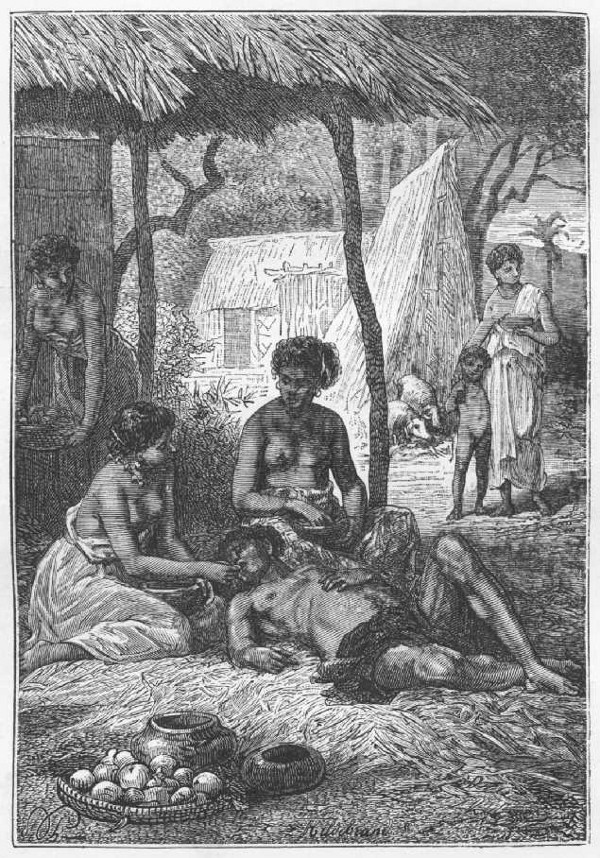

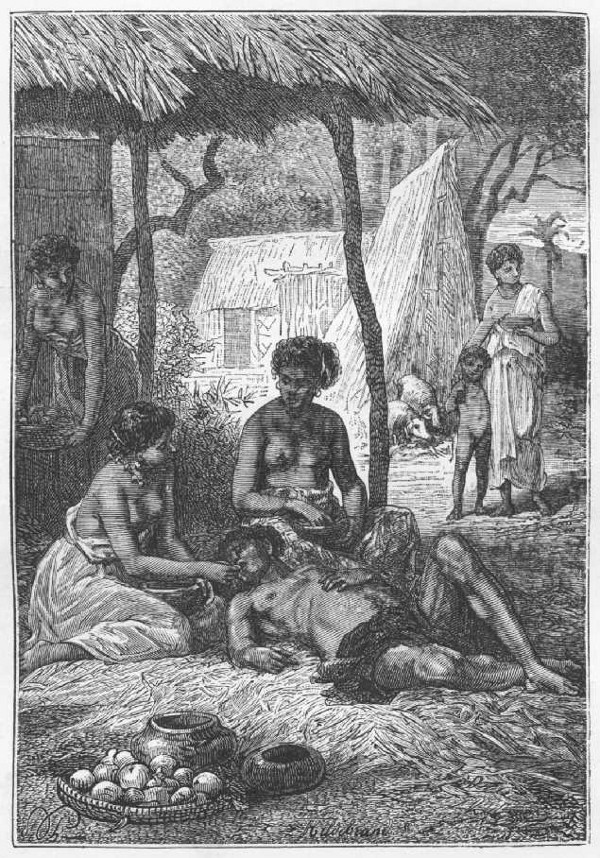

Akaroa pertenece a la península de Banks, que se separa de la costa de Tawai-Pounamou, debajo del paralelo 44. Forma un anexo de la provincia de Canterbury, una de las dos grandes divisiones de la isla. En aquella época la ciudad no era aún más que un pueblo, construido a la derecha del estrecho, frente a las montañas escalonadas en la otra orilla. En esta parte habitaban los naturales, los maorís, en medio de magníficos bosques de abetos, que suministraban excelente madera para las construcciones navales.

El pueblo comprendía entonces tres pequeñas colonias de ingleses, alemanes y franceses conducidos allí en 1840 por el navío Robert de París. El Gobierno concedió a estos colonos algunas tierras, cediéndoles todo el beneficio que de el as pudieran obtener. También campos de trigo y jardines que rodean las numerosas casas, ocupan el suelo ribereño que produce toda clase de legumbres y da frutas, principalmente albérchigos, tan sabrosos como abundantes.

En el sitio en que ancló el Saint-Enoch dibujábase una especie de lago, del centro del cual emergía un islote desierto. Algunos navíos hacían allí escala, entre otros, uno americano, el Uireh-Swift, que había apresado ya varias ballenas. Bourcart fue a bordo de este navío para comprar una caja de tabaco, pues su provisión de este artículo disminuía. Todo el tiempo que duró la escala fue empleado en renovar las reservas de agua y de leña y en limpiar el casco del navío. El agua se tomaba de un claro arroyo, cercano a la colonia inglesa. La leña era cortada en la ribera y en sitio frecuentado por los maorís. Estos indígenas se opusieron, pretendiendo obtener una indemnización. Pareció preferible surtirse del mencionado artículo en la otra ribera, donde la leña no costaba más que el trabajo de cortarla. Respecto a la carne fresca, el cocinero se la procuraba fácilmente, y antes de partir se embarcarían a bordo algunos bueyes despedazados o vivos.

Al siguiente día de la llegada del Saint-Enoch entró en el puerto de Akaroa un ballenero francés, con su pabellón izado. Cuando el capitán Bourcart hizo izar el suyo, se advirtió que estaba negro por el polvo de carbón de encina del que habían sido cubiertos los cofres para destruir las ratas que se habían multiplicado desde la partida del Havre.

Marcel Ferut aseguraba que no se debían destruir aquellos inteligentes bichos.

—¿Y por qué? —le preguntó un día uno de los grumetes.

—Porque si el Saint-Enoch corriera peligro de naufragar, ellos nos lo advertirían…

—¿Las ratas?…

—Sí… salvándose…

—¿Y cómo?

—¡A nado, demonio, a nado! —replicó aquel truhán de carpintero.

Por la tarde, Bourcart, siempre el más cortés de los hombres, envió al segundo, Heurtaux, a bordo del Caulaincourt, para disculparse de no haber podido devolver el saludo con un pabellón que de tricolor se había convertido en unicolor… ¡Y qué color!… ¡El pabellón negro!

La escala del Saint-Enoch duró cuatro días. Fuera de las horas de trabajo, el capitán Bourcart había dado permiso a sus marineros para que bajasen a tierra, aun exponiéndose a alguna deserción, por haber en aquellas tierras un oficio muy lucrativo: el de aserrador de vigas gruesas. Sin embargo, aquella vez la tripulación estaba completa a la hora reglamentaria, y ni uno faltó el día de la partida.

Aunque carecían de dinero los marineros, se habían regalado gratuitamente con los albérchigos que los colonos franceses les permitían coger, y con un vinillo agradable elaborado con esta fruta.

El 22 de febrero Bourcart dictó las órdenes oportunas para aparejar. No tenía la intención de volver a Akaroa, a menos de verse obligado a el o por el mal tiempo.

Hablando aquella mañana con el segundo, los dos tenientes, el doctor Filhiol y el contramaestre, dijo:

—Si las circunstancias no se oponen a el o, nuestra campaña constará de dos partes. En primer lugar pescaremos en los parajes de Nueva Zelandia, durante cinco o seis semanas. Después el Saint-Enoch se dirigirá hacia las costas de la Baja California, donde espero que en esa época sea fácil completar el cargamento.

—¿Y no podía suceder que completáramos nuestro cargamento de aceite en los mares de Nueva Zelandia? —preguntó Heurtaux.

—No lo creo —respondió Bourcart—. He hablado con el capitán del barco americano. Según él, las ballenas procuran ya volver a los parajes del Norte.

—¡Y allí donde vayan, nosotros sabremos pescarlas! —declaró el teniente Coquebert—. Yo me encargo de perseguirlas hasta donde quieran.

—Y puede usted contar, capitán —añadió Romain Allotte—, con que yo no me quedaré a la zaga de mi compañero.

—Espero principalmente, amigos míos —respondió el capitán—, que el deseo de rivalizar uno con otro no les hará cometer imprudencias. Así, pues, está convenido: después de los parajes de Nueva Zelandia, los parajes de la Baja California, donde más de una vez he hecho magnífica pesca… Después… las circunstancias lo dirán… ¿Qué piensas tú de esto, Ollive?

—Pienso; capitán —respondió el contramaestre—, que el Saint-Enoch irá donde usted quiera conducirle, aunque fuese al mar de Behring. Respecto a las ballenas, yo se las deseo a usted por docenas, pero esto concierne a los jefes de las piraguas y a los arponeros, y no al contramaestre.

—Conformes, mi viejo compañero —respondió sonriendo Bourcart—, y puesto que así lo piensas, sigue en tu puesto, como Juan María Cabidoulin en el suyo. Las cosas no irían mal por el o.

Tenedlo por seguro.

—Esa es mi opinión —declaró Ollive.

—Y a propósito… ¿no habéis regañado aún el tonelero y tú?

—Siempre, capitán. Con su manía de predecir desgracias, Cabidoulin acabará por ponernos la muerte en el alma. Le conocía desde hace tiempo y debía estar acostumbrado. Su afán es tanto más estúpido cuanto que siempre salió bien de sus navegaciones…

¡Hubiera sido mejor que permaneciese anclado en su tienda entre sus toneles!

—Déjale que menee la lengua, Ollive —respondió el capitán Bourcart—. ¡Todo el o no son más que palabras!

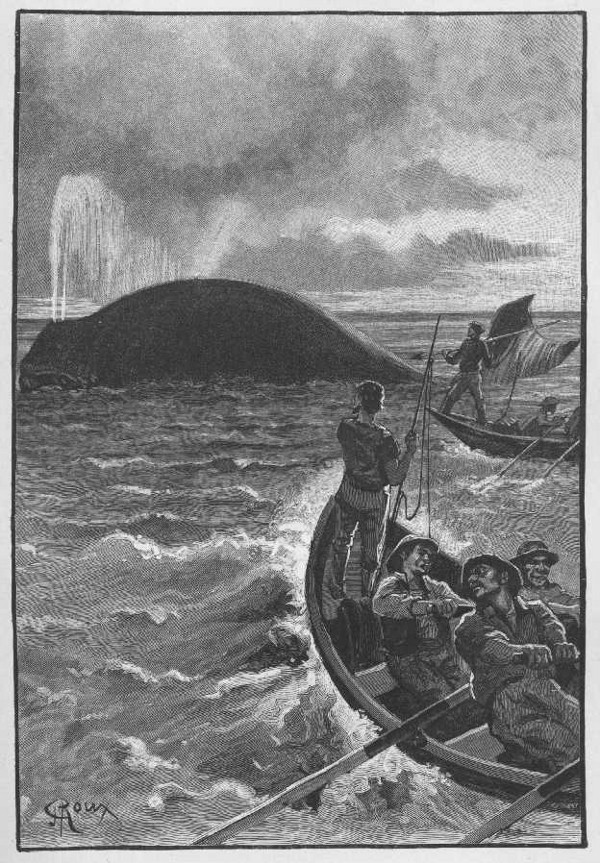

Por la tarde el Saint-Enoch navegaba con buen viento a cuatro millas de Akaroa, cuando una primera ballena fue señalada por el arponero Luis Thiébaut.

Eran las dos; el cetáceo, de gran tamaño, resoplaba a corta distancia.

Bourcart dio orden de ponerse a la capa. En seguida, dos de las cuatro piraguas fueron botadas: la del primer teniente Coquebert y la del segundo teniente Allotte. Los oficiales bajaron a el as y se colocaron en la popa. Los arponeros Durut y Ducrest en la proa.

Uno de los marineros tomó el timón y cuatro se pusieron al remo.

Con el afán que les animaba, los dos tenientes llegaron casi al mismo tiempo, a distancia bastante para lanzar el arpón.

A este arpón está unido un sedal de unas trescientas brazas, cuidadosamente enroscado en una tina, colocada en mitad de la embarcación.

Los dos arponeros lanzaron sus arpones. Herida en el costado izquierdo, la ballena huyó con extraordinaria rapidez. En aquel instante, y a pesar de todas las precauciones, el sedal del teniente Coquebert se enredó y hubo que cortarlo. Romain Allotte quedó solo para perseguir al animal, no sin disgusto de su compañero.

Entretanto la piragua, irresistiblemente arrastrada, volaba por la superficie de las olas, mientras el timón la mantenía firme. La ballena se hundió por primera vez y se esperó a que reapareciera.

—¡Atención!… ¡Atención! —gritó Allotte—. Cuando reaparezca, una lanza para usted, Ducrest, y otra para mí…

—Estoy dispuesto, mi teniente —respondió el arponero.

A bordo de las piraguas, es costumbre tener a estribor, además de los dos arpones de repuesto, tres lanzas afiladas como navajas de afeitar. A babor están dispuestos el bichero y la laya, que sirve para cortar las arterias de la ballena cuando ésta corre con tal rapidez que sería imposible aguantar su remolque sin comprometer la seguridad de la embarcación. Entonces, dicen las gentes del oficio, que se «la trabaja a la lanza».

Cuando la ballena estuvo a corta distancia, el teniente y el arponero dirigieron al animal algunos golpes con las lanzas; pero como aquél no fue tocado en órganos importantes, echando, no sangre, sino agua, como de costumbre se dirigió al Noroeste.

Había, pues, la seguridad de que la ballena no había sido mortalmente herida.

A bordo del Saint-Enoch, el capitán Bourcart y la tripulación seguían con el más vivo interés las peripecias de aquella caza que podía prolongarse. No era, en efecto, imposible que el animal continuase huyendo durante varias horas. Así es que Bourcart hizo que su navío se adelantase a fin de reunirse a la piragua, de la que le separaban entonces dos millas largas.

La embarcación corría con prodigiosa velocidad. Conociendo al segundo teniente se comprendía qué él no había de resignarse a perder su presa, no obstante los consejos de prudencia que se le habían dado.

Coquebert se preparaba para ayudar a su compañero.

Transcurrida media hora se advirtió que la ballena comenzaba a perder fuerzas. Sus inmersiones no duraban más que algunos minutos, prueba de que le faltaba la respiración.

Romain Allotte hizo alzar, y en el instante en que se le unía la piragua de Coquebert, su arponero Ducrest logró romper una aleta de la ballena con su laya, y otros golpes le fueron dirigidos al flanco. Después de una última zambullida, reapareció batiendo el agua con violencia tal, que una de las piraguas estuvo a punto de naufragar. Al fin su cabeza se irguió sobre el agua y arrojó sangre, lo que indicaba su próximo fin.

Sin embargo, era preciso desconfiar de las últimas convulsiones de tan poderoso animal. En este instante es cuando las piraguas están más expuestas, y un coletazo basta para hacerlas pedazos.

Esta vez los dos tenientes tuvieron la destreza suficiente para evitarlo, y después de volverse sobre el flanco, la ballena quedó inmóvil en la superficie del mar.

En este momento las dos embarcaciones se encontraban a milla y media del Saint-Enoch, que maniobró en forma de economizarles camino. El oleaje se acentuaba a impulsos del viento Noroeste.

Sucede a veces que las piraguas son arrastradas a varias millas del barco; y en este caso, si la corriente es contraria, se ven obligadas a anclar en la ballena con una pequeña ancla y no se la remolca hasta el momento en que la corriente toma dirección inversa.

En aquella ocasión no fue preciso esperar. Hacia las cuatro el Saint-Enoch había podido acercarse algunos cables. Las dos canoas se unieron a él, y antes de las cinco de la tarde la ballena estuvo amarrada a lo largo del barco.

El teniente Allotte y sus hombres fueron felicitados por toda la tripulación. El animal era realmente muy grande, pues medía cerca de 22 metros por 12 de circunferencia, lo que le daba un peso de 70 000 kilogramos.

—Le felicito a usted, Allotte, le felicito a usted —repetía Bourcart—. Este es un buen principio, y no serán precisas muchas ballenas de este tamaño para llenar nuestra cala. ¿Qué piensa usted de esto, maestro Cabidoulin?

—Mi opinión —respondió el tonelero— es que esta bestia nos valdrá cien barriles de aceite por lo menos, y si me equivoco en diez es que ya he perdido mi golpe de vista.

Y realmente, Juan María Cabidoulin entendía bastante de tales asuntos para no cometer un error de apreciación.

—Hoy ya es muy tarde —dijo entonces el capitán Bourcart—. La mar y el viento caen y quedaremos a poca vela. Amarrad sólidamente la ballena. Mañana nos ocuparemos en partirla a trozos.

La noche transcurrió en calma. Al amanecer la tripulación se repartió el trabajo, y ante todo los marineros hicieron las operaciones necesarias para virar la ballena al cabrestante. Se pasó una cadena bajo la aleta de fuera del animal, uniendo después los cabos por encima. Cuando los arponeros hubieron cortado la otra aleta, los marineros viraron para alzar el animal a bordo. En estas condiciones, dándole vuelta, la operación se efectuaría sin dificultad.

Hecho esto, la cabeza se subió en cuatro pedazos: los labios, la garganta y la lengua, que cayeron juntas sobre el puente, la extremidad del morro al que están unidas las ballenas, cuyo número nunca es menor de quinientos.

Esta faena exigía mucho tiempo, pues para conseguir este pedazo de la cabeza es preciso aserrar los huesos muy duros que la sujetan al cuerpo.

Cabidoulin vigilaba con exquisito cuidado este trabajo y la tripulación no lo desempeñaba por vez primera.

Depositados sobre el puente los cuatro fragmentos de la cabeza, se procedió a la operación de virar el grueso de la ballena, después de haberla cortado en pedazos de una braza de anchura y de un largo que variaba entre ocho y nueve pies.

Cuando la mayor parte estuvo a bordo, los marineros pudieron cortar la cola.

La mañana entera, durante la cual no se perdió un instante, fue consagrada a aquella penosa operación. Bourcart no obligó a que se continuara hasta una hora después de la comida del mediodía y ya hecha la digestión.

Los marineros atacaron entonces la monstruosa cabeza. Cuando los arponeros hubieron vuelto los cuatro pedazos, quitaron con un hacha las ballenas, que son más o menos largas, según su grueso.

De estas láminas fibrosas y córneas, las primeras cortas y estrechas se extienden hasta la mitad de la mandíbula, y disminuyen después hasta el fondo de la boca. Colocadas con perfecta regularidad forman una especie de enrejado o de estilo; que retiene los animaluchos, los millares de articulados de los que se alimentan los cetáceos.

Cuando las ballenas estuvieron separadas, Juan María Cabidoulin las hizo transportar a popa. Bastaba con rasparlas para despegar la esperma que proviene de las encías y que es de calidad superior. La parte inferior de la cabeza fue separada y vaciada la última de cuanto era utilizable; los restos fueron arrojados al mar.

En la última parte de aquel día y en el siguiente la tripulación se ocupó en fundir la grasa. Como los vigías no habían señalado la presencia de ninguna otra ballena, no hubo necesidad de disponer las canoas, y todo el mundo se dedicó al trabajo de que se habla.

Cabidoulin hizo colocar cierto número de tinas sobre el puente.

Después de haber sido introducida en las tinas la parte gorda en pedazos, sometidos éstos a la presión mecánica, formó fragmentos bastante pequeños para entrar en las ollas donde iban a fundirse bajo la acción del calor.

Hecho esto, el residuo herviría para mantener el fuego, hasta el momento en que la parte gorda de la ballena se convirtiera en aceite. Terminada esta operación, no habría más que llevar el aceite a los barriles que estaban en la cala. Esta operación no presenta ninguna dificultad, pues se reduce a dejar correr el aceite en una tina colocada en el interior a través de una pequeña escotilla del puente, por medio de una manga de tela provista de una espita a su extremidad y que la envía a los barriles.

El trabajo queda entonces terminado, y vuelve a comenzar en las mismas condiciones cuando las piraguas han amarrado otras ballenas.

Llegada la noche, y ya almacenado el aceite, Bourcart preguntó a Cabidoulin si no se había equivocado en el producto obtenido del animal.

—No, capitán —dijo el tonelero—. La bestia nos ha dado ciento quince barriles.

—¡Preciso es verlo para creerlo! —exclamó el doctor Filhiol.

—Es una de las mayores ballenas que hemos cogido —respondió Heurtaux.

—Un golpe afortunado del teniente Allotte —añadió el capitán Bourcart—, y si lo repite diez veces tendremos completo el cargamento.

Como se ve, los buenos pronósticos de Bourcart parecían prevalecer sobre los malos de Juan María Cabidoulin.

Estos parajes de Nueva Zelandia son, con razón, muy buscados.

Antes de la llegada del Saint-Enoch, varios navíos ingleses y americanos habían ya hecho excelente campaña. Las ballenas francas se dejan capturar con mayor facilidad que las otras. Tienen el oído frenos fino, y es posible acercarse a el as sin despertar su atención. Por desgracia, en estos mares, las tormentas son tan frecuentes y tan terribles, que, por la noche, es preciso mantenerse en alta mar bajo poca vela para evitar la costa.

Durante las cuatro semanas que Bourcart pasó en aquellos lugares la tripulación amarró once ballenas. Dos fueron apresadas por el segundo Heurtaux; tres, por el teniente Coquebert; cuatro, por el teniente Allotte, y dos, por el capitán. Pero ninguna de el as igualaba en volumen a la primera, y su producto fue bastante menos ventajoso. Además, los cetáceos comenzaban a ganar latitudes más altas. Así es que el Saint-Enoch, que tenía en total novecientos barriles de aceite, debía buscar otros sitios de pesca.

Bourcart tuvo entonces el pensamiento de dirigirse a la Bahía de las Islas, colonia inglesa establecida en el litoral Este del Ika-Na-Maoui. Tal vez en esta isla septentrional del grupo podría aumentar su cargamento antes de llegar a las costas occidentales de América.

Además, en dicho punto, el Saint-Enoch haría provisión de patatas más fácilmente que en los alrededores de Akaroa, donde estos tubérculos no son objeto de muy abundante cultivo y por el o escasean bastante.

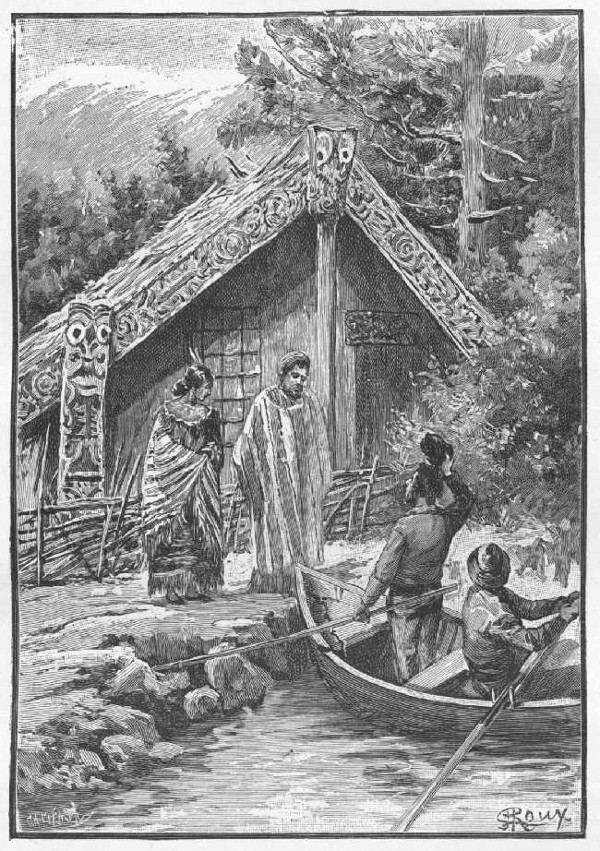

El tres mástiles aparejó en la noche del 29 de marzo, y al siguiente día llegó ante la Bahía de las Islas.

El ancla fue enviada al fondo, a poca distancia de tierra. En el puerto hacían escala varios balleneros que se disponían a abandonar la Nueva Zelandia.

Así que las velas estuvieron acortadas, el capitán Bourcart se informó del sitio donde podría hacer provisiones de patatas.

Se le indicó una granja alejada unas doce millas al interior. Las piraguas de los dos tenientes partieron en seguida, bajo la dirección de un inglés, elegido como guía. Subieron por un río sinuoso entre altas colinas. A lo largo de la ribera se alzaban las casas maoríes, construidas de madera y rodeadas de jardines, en los que los indígenas cambian gustosos las legumbres por vestidos de fabricación europea. En el extremo del río, las embarcaciones llegaron a la granja en que abundaban las patatas, y de el as llenaron varios sacos de esparto. Vueltos la misma noche a bordo, traían además provisión de ostras de excelente calidad, recogidas entre las rocas de las orillas.

Al siguiente día, el cocinero del Saint-Enoch pudo procurarse regular cantidad de cebollas, provenientes de los jardineros maoríes. Fueron pagadas en la misma moneda que las patatas, según costumbre, o sea en pantalones, camisas y telas.

Por lo demás, los indígenas se mostraban muy obsequiosos, al menos en los territorios de la Bahía de las Islas. Verdad que en aquella época las agresiones eran muy frecuentes en otros puntos del archipiélago. Los colonos tenían que luchar con los neozelandeses, y aquel mismo día un aviso inglés acababa de abandonar el puerto para sujetar a algunas tribus hostiles.

Los oficiales y marineros del Saint-Enoch no tuvieron motivo de queja durante la escala. Recibidos hospitalariamente en todas partes, entraban en las casas, donde se les ofrecían refrescos, no limonada, ni cerveza, que los, indígenas no usan, pero sí excelentes sandías, que abundaban mucho en las huertas, y también higos, no menos excelentes.

Bourcart no permaneció más que tres días en la Bahía de las Islas. Sabedor de que las ballenas abandonaban aquellos parajes, tomó sus disposiciones para una larga travesía, que no sería menor de cuatro mil millas.

Efectivamente, el Saint-Enoch iría a terminar una campaña tan felizmente empezada, en la bahía de Santa Margarita, en la costa de la Baja California.

Y cuando se hablaba al tonelero de lo bien que empezaba la campaña, éste murmuraba entre dientes:

—El principio… es el principio. Esperemos el fin.

—Esperemos —respondía Olive encogiéndose de hombros.