Partida retrasada

¡Eh, capitán Bourcart…! ¿Es que no es hoy la marcha?

—No, monsieur Brunel, y temo que no podamos partir mañana…, ni aún dentro de ocho días.

—Es gran contrariedad.

—Que me inquieta mucho —declaró Bourcart, moviendo la cabeza—. El Saint-Enoch debía estar en el mar desde fines del mes último, a fin de llegar en buena época a los lugares de pesca. Ya verá usted cómo se deja adelantar por los ingleses o los americanos.

—Y lo que le falta a usted, ¿son esos dos hombres?

—Sí…, monsieur Brunel… Sin el uno no lo podría pasar; sin el otro, sí, a no imponérmelo los reglamentos.

—Y éste no es el tonelero, ¿verdad? —dijo M. Brunel.

—No. En mi barco, el tonelero es tan indispensable como la arboladura, el timón o la brújula, puesto que tengo dos mil barriles en el fondo de la bodega.

—¿Y cuántos hombres a bordo, capitán Bourcart?

—Seríamos treinta y cuatro si estuviéramos completos. Entre nosotros, es más útil tener un tonelero para cuidar los barriles que un médico para cuidar los enfermos. Los barriles exigen sin cesar reparaciones, mientras que los hombres… se reparan solos.

Además… ¿es que se está alguna vez enfermo en la mar?

—No debía estarse en aire tan puro. Sin embargo… a veces.

—Monsieur Brunel. Hasta ahora yo no he tenido un enfermo en el Saint-Enoch.

—Mi enhorabuena, capitán. Pero, ¿qué quiere usted? Un navío es un navío, y, como tal, está sometido a los reglamentos marítimos.

Cuando la tripulación se compone de cierto número de oficiales y de marineros, es preciso llevar a bordo un médico. Usted lo sabe.

—Sí… Y por esa razón el Saint-Enoch no está hoy en el cabo de San Vicente, donde debía estar.

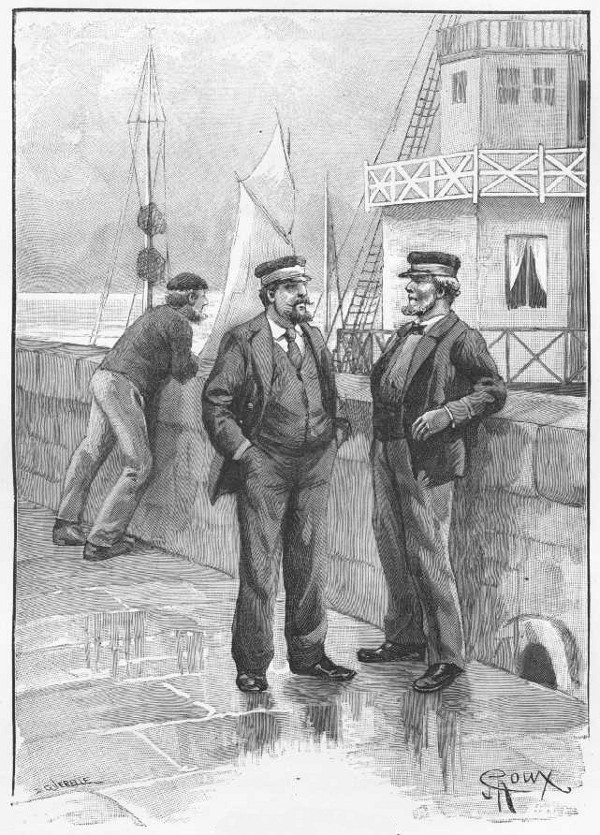

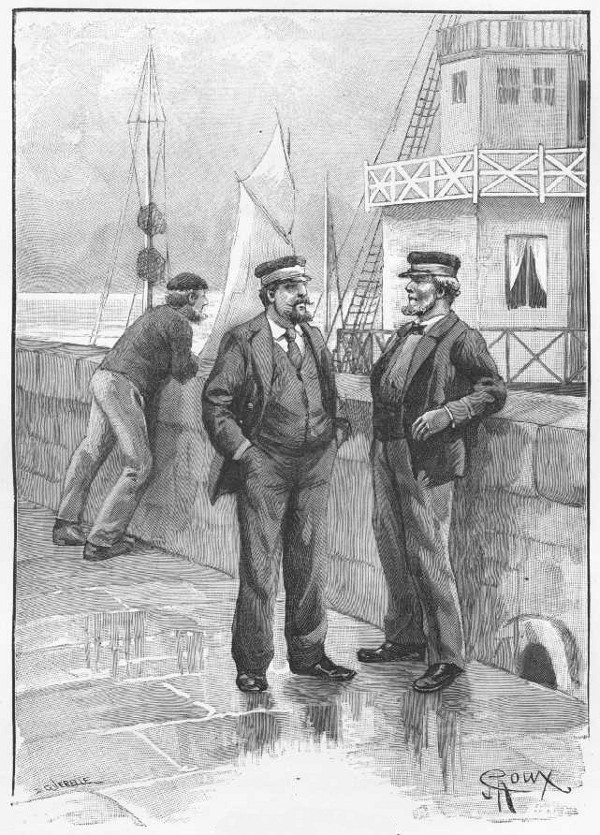

Esta conversación se sostenía entre el capitán Bourcart y monsieur Brunel en el muelle del Havre, a eso de las once de la mañana, en la parte un poco levantada que va del semáforo a la llave del dique.

Aquellos dos hombres se conocían de larga fecha: el uno, antiguo capitán de cabotaje, que había llegado a ser oficial del puerto; el otro, capitán del barco de tres mástiles, llamado Saint-Enoch. Este último esperaba, con gran impaciencia, poder completar su tripulación para darse a la mar.

Evaristo Simón Bourcart, de cincuenta años de edad, era el más conocido de los capitanes de alto curso, en la plaza del Havre, soltero, sin familia, navegando desde sus primeros años, había sido grumete, marinero y contramaestre al servicio del Estado.

Después de múltiples viajes como teniente segundo en la marina mercante, mandaba, desde hacía diez años, el Saint-Enoch, un ballenero, que le pertenecía por mitad con la casa Morice Hermanos.

Excelente marino, resuelto y atrevido, conservaba siempre, al contrario de tantos otros de sus colegas, extremada cortesía en sus funciones, no jurando, sino dando sus órdenes con perfecta urbanidad. No llegaba hasta decir a un gaviero: «Tómese usted el trabajo de largar los rizos de los masteleros de juanetes». O, al timonel: «Haga usted el favor de poner el timón a estribor». Pero pasaba, con razón, por el más cortés de los capitanes de alto curso.

Es de advertir que Bourcart, favorecido en sus empresas, había hecho campañas muy felices y travesías invariablemente excelentes. Así es que, si la tripulación del Saint-Enoch no estaba completa aquella vez, y si el capitán no hallaba gente para completarla, no había que atribuir el caso a recelo o repugnancia por parte del personal marítimo.

Bourcart y Brunel acababan de detenerse junto al soporte metálico de la campana, sobre la terraza semicircular que termina el muelle. El mareógrafo marcaba entonces el punto más bajo de la marea, y el mástil de señales no tenía ni pabellón ni fuego.

Ningún navío se preparaba a entrar o a salir, y las barcas de pesca no hubieran encontrado agua suficiente en el canal en aquella marea de luna nueva. Por esto los curiosos no afluían como cuando era plena mar. Los barcos de Honfleur, de Trouvil e, de Caen y de Southampton permanecían amarrados a sus pontones, y hasta las tres de la tarde no habría movimiento en el puerto.

Durante algunos instantes los ojos del capitán Bourcart, dirigiéndose a alta mar, recorrieron la parte comprendida entre las lejanas alturas de Ouistreham y los macizos derrumbaderos de los faros de la Héve. El tiempo era inseguro, y el cielo estaba cubierto de nubes grises. El viento mandaba del Nordeste ligera y caprichosa brisa, que refrescaría al empezar la alta marea.

Algunos barcos atravesaban la bahía, unos de vela y otros de vapor. Seguramente Bourcart miraba con envidia a sus colegas más favorecidos que habían abandonado el puerto, por más que aun a aquella distancia se expresaba en términos convenientes, y su natural urbanidad no le hubiese permitido tratarles como lo hubiera hecho un lobo de mar.

—Sí —dijo a Brunel—; esos valientes hacen buen camino, mientas que yo no puedo aún soltar las amarras. Esto es mala suerte…, y es la primera vez que cae sobre el Saint-Enoch.

—Tenga usted paciencia, monsieur Bourcart, puesto que le es imposible darse a la mar —respondió Brunel.

—¿Eh?… ¡Esto es lo que hago desde quince días acá! —exclamó el capitán no sin disgusto.

—Su navío de usted es de excelentes condiciones, y pronto habrá usted ganado el tiempo perdido. A once nudos por hora, con buen viento, se camina rápidamente. Pero, dígame usted, monsieur Bourcart, ¿no está mejor el doctor Sinoquet?

—No. El excelente doctor no tiene nada grave… El reumatismo, que le clava en el lecho… Tiene para algunas semanas. ¡Quién hubiera creído esto de un hombre tan acostumbrado al mar; de un hombre que, durante diez años, ha recorrido en mi compañía todos los parajes del Pacífico!

—Tal vez —insinuó el oficial del puerto— esos viajes continuos le hayan traído la enfermedad.

—No —afirmó el capitán Bourcart—. ¡Reumatismos adquiridos a bordo del Saint-Enoch!… ¿Por qué no el cólera o la fiebre amarilla?…

¿Cómo se le ha podido ocurrir a usted semejante idea, monsieur Brunel?

Y Bourcart dejó caer sus brazos, estupefacto ante tal enormidad.

¡El Saint-Enoch…, un navío tan bien dispuesto, tan cómodo, tan impenetrable a la humedad…! ¡Reumatismos adquiridos en él!…

¡Más bien se atraparían en la sala del Consejo del Ayuntamiento, o en los salones de la Subprefectura que en los camarotes del Saint-Enoch! ¡Reumatismos! ¿Acaso él los había padecido alguna vez? Y, no obstante, él no abandonaba su navío ni cuando estaba en escala, ni cuando lo había amarrado al puerto del Havre… Vamos, que ir a instalarse en una casa de la ciudad teniendo su alojamiento a bordo… Él no lo hubiera cambiado por la más cómoda de las habitaciones en el Hotel de Bordeaux o en el Hotel Terminus… ¡Reumas!… ¡No!… ¡Ni un leve constipado!… ¿Quién había oído estornudar a bordo del Saint-Enoch?

Y el digno hombre hubiera continuado, a no interrumpirle el oficial del puerto, diciéndole:

—Está convenido, monsieur Bourcart. El reuma del doctor Sinoquet no proviene más que de las estancias que ha hecho en tierra. Pero, en fin, él lo tiene, eso es lo cierto, y no puede embarcarse.

—Y lo peor —declaró Bourcart— es que no encuentro quien lo reemplace, a pesar de todas mis pesquisas, monsieur Brunel.

—Paciencia, se lo repito a usted…; paciencia. Acabará usted por encontrar algún joven médico deseoso de correr mundo, ávido de viajar… ¿Y qué más tentador que empezar por una soberbia campaña de pesca de ballena a través de los mares del Pacífico?

—Ciertamente que yo no debiera tener más dificultad que la de la elección. Sin embargo, no hay muchos, y yo sigo sin encontrar una persona que maneje la lanceta y el bisturí, o el apretador y la doladera.

—A propósito —preguntó el oficial del puerto ¿no es el reuma el que también le priva a usted de su tonelero?

—No. Aunque ese bravo Brulard no puede hacer uso de su brazo izquierdo, que está como anquilosado, y experimenta violentos dolores en las piernas y en los pies…

—¿Tiene, pues, invadidas las articulaciones?

—Así parece…; y Brulard, realmente, no está en situación de navegar. Y usted lo sabe, monsieur Brunel; un barco armado para la ballena necesita tanto de toneleros como de arponeros, y me es preciso procurarme uno a cualquier precio.

Brunel admitió que Brulard no padeciera reuma, puesto que el Saint-Enoch podía ser comparado a un sanatorio, y su tripulación navegaba en las mejores condiciones higiénicas, a creer lo que el capitán Bourcart afirmaba. Pero lo cierto era, que tanto el doctor Sinoquet como Brulard, no podían tomar parte en aquella campaña que iban a emprender.

En aquel instante Bourcart, oyendo que le llamaban, se volvió.

—¿Usted, Heurtaux? —dijo estrechando amistosamente la mano de su segundo—. Mucho me agrada verle. ¿Le trae a usted buen viento esta vez?

—Tal vez, capitán —respondió Heurtaux—, pues vengo a poner en conocimiento de usted que hace una hora… se ha presentado a bordo una persona.

—¿Un tonelero…, un médico? —preguntó vivamente el capitán Bourcart.

—Lo ignoro, capitán… Sea lo que sea, dicha persona ha parecido muy contrariada por la ausencia de usted.

—¿Era un hombre de edad?

—No. Un joven que ha quedado en volver pronto. Yo me he puesto en busca de usted, y como pensaba encontrarle en el muelle…

—Donde siempre se me encuentra cuando no estoy a bordo.

—Lo sé. Así he puesto la proa sobre el mástil de señales.

—Ha procedido usted sabiamente, Heurtaux —dijo Bourcart—, y no faltaré a la cita… monsieur Brunel, con permiso de usted voy a retirarme.

—Vaya usted, mi querido capitán —respondió el oficial del puerto—. Tengo el presentimiento de que no tardará usted mucho en vencer las dificultades que impiden su partida.

—Por ahora a medias solamente, monsieur Brunel, y esto suponiendo que ese visitante sea un doctor o un tonelero.

El oficial del puerto y el capitán Bourcart cambiaron un cordial apretón de manos. Después, el último, en compañía de su segundo, subió por el muelle, atravesó el puente, llegó al dique del Comercio y se detuvo ante el puentecillo que daba acceso al Saint-Enoch.

Así que puso el pie en el puente, Bourcart se dirigió a su camarote. Después de haber dado orden de que le avisaran en cuanto llegara el visitante, esperó, no sin impaciencia, leyendo un periódico de la localidad.

La espera no fue larga. Diez minutos después el joven anunciado se presentaba a bordo.

Si el visitante no tenía aspecto de tonelero, no era imposible que fuera un médico. Un joven médico de veintiséis a veintisiete años.

Cambiadas las primeras frases de cortesía (y se puede asegurar que Bourcart no las economizó con la persona que le honraba con su visita), el joven se expresó en estos términos:

—He sabido en la Bolsa que la partida del Saint-Enoch se retrasaba por el mal estado de salud del médico de a bordo.

—Así es, monsieur…

-Monsieur Filhiol… Soy el doctor Filhiol y vengo a ofrecer a usted mis servicios en reemplazo de los muy eficientes y precisos del doctor Sinoquet.

El capitán Bourcart supo entonces que aquel joven, natural de Rouen, pertenecía a una familia de industriales de esta ciudad.

Su deseo era ejercer su profesión en la marina mercante; pero antes de entrar al servicio de la Compañía Transatlántica deseaba tomar parte en una campaña de un ballenero y principiar por la ruta de navegación de los mares del Pacífico. Podía presentar los mejores informes, que el capitán Bourcart podía pedir a tales y cuales armadores del Havre.

Bourcart había observado atentamente al joven doctor, de franca y simpática fisonomía. No había duda de su constitución vigorosa y carácter resuelto. No sería él quien contrajera reumas a bordo. Así es que dijo:

—Caballero, viene usted en buena ocasión, no se lo oculto; y si, como desde luego supongo, mis informes le son favorables, la cosa quedará terminada, y mañana podrá usted proceder a su instalación a bordo del Saint-Enoch. Creo que no se arrepentirá usted.

—Seguro estoy de el o, capitán —respondió el doctor Filhiol—, pues antes de que usted se informase de mí, le confieso a usted que yo me he informado de usted.

—Y era prudente —declaró Bourcart—. Si no se debe embarcar sin galleta, no debe uno inscribir su nombre en un barco sin saber de quién se trata.

—Así lo creo, capitán.

—Y por lo que veo, los informes que de mí le han dado a usted me han sido favorables.

—Sí, capitán…, y espero que los que de mí reciba usted lo serán también.

Decididamente el capitán Bourcart y el joven doctor se igualaban tanto en franqueza como en cortesía.

—Una sola pregunta, monsieur Filhiol, ¿ha viajado usted por mar?

—He hecho algunas cortas travesías a través de la Mancha.

—¿Y nunca enfermó?

—No…, y tengo motivos para creer que no lo estaré nunca.

—Esto es de importancia tratándose de un médico.

—Efectivamente, capitán.

—Ahora no debo ocultar a usted que nuestras campañas de pesca son penosas y peligrosas. Sufrimos a veces grandes miserias y privaciones, y es duro aprendizaje de la vida del marino.

—Lo sé…; pero no temo ese aprendizaje.

—Y no solamente nuestras campañas son peligrosas, sino a veces muy largas. Esto depende de que las circunstancias sean más o menos favorables. ¡Quién sabe si transcurrirán dos o tres años antes de que regrese el Saint-Enoch!

—Volverá cuando vuelva, capitán, y lo esencial es que todos los que lleva vuelvan con él al puerto.

Bourcart quedó altamente satisfecho de sentimientos de tal manera expresados, y seguramente se entendería en todo con Filhiol si los informes indicados resultaban buenos.

—Caballero —le dijo—, creo que debo felicitarme de haber entablado relaciones con usted, y espero que mañana su nombre de usted estará inscrito en el libro de a bordo.

—Hasta mañana, pues —respondió el doctor—, y en cuanto a la partida…

—La partida podría efectuarse mañana mismo con la marea de la tarde, si yo hubiera conseguido reemplazar a mi tonelero como he reemplazado a mi médico.

—¡Ah!… ¿No tiene usted aún completa la tripulación?

—¡Por desgracia, no, monsieur Filhiol… y es imposible contar con ese pobre Brulard!

—¿Está enfermo?

—Sí…, si estar enfermo es tener un reuma que paraliza brazos y piernas, y sin embargo, crea usted que la enfermedad no la ha cogido navegando a bordo del Saint-Enoch.

—Yo le puedo a usted indicar un tonelero —dijo cortésmente el médico.

—¿Usted?…

Y el capitán Bourcart iba como de costumbre a deshacerse en frases prematuras de gratitud. Le parecía oír ya resonar los golpes del mazo sobre las duelas de los barriles de su bodega. Pero su alegría fue de corta duración, y meneó tristemente la cabeza cuando Filhiol añadió:

—¿No ha pensado usted en el maestro Cabidoulin?

—¿Juan María Cabidoulin, de la calle de Tournettes? —exclamó Bourcart.

—El mismo. No hay otro Cabidoulin en El Havre.

—¡Juan María Cabidoulin! —repetía el capitán Bourcart.

—En persona.

—¿Y cómo conoce usted a Cabidoulin?

—Por haberle asistido.

—¿Entonces también él está enfermo? ¿Hay, pues, epidemia entre los toneleros?

—No. Tranquilícese usted, capitán. Una herida en la mano, que ya está curada y que no le impide manejar la doladera. Es un hombre de buena salud y constitución, aún robusto para su edad, apenas cincuenta años, y que le servirá a usted.

—Sin duda, sin duda —respondió Bourcart—. Pero si usted conoce a Juan María Cabidoulin, también yo le conozco y no creo que ningún capitán consentiría en llevarle a bordo.

—¿Por qué?

—¡Oh, él sabe bien su oficio y ha hecho campañas de pesca! La última de el as hace ya cinco o seis años.

—¿Me querría usted decir por qué razón se le rechazaría?

—Porque es un profeta de la desgracia, monsieur Filhiol; porque sin cesar está prediciendo siniestros y catástrofes; porque, a creerle, cuando se emprende un viaje por mar no se volverá de él.

Además, refiere historias de monstruos marinos que dice haber encontrado y que encontraría aún, y este hombre es, por lo tanto, capaz de desmoralizar una tripulación.

—¿Eso es serio, capitán?

—¡Muy serio!

—Pero, en fin, a falta de otro, y puesto que tiene usted necesidad de un tonelero…

—Sí… Lo comprendo… A falta de otro… Y sin embargo, jamás había yo pensado en éste… En fin, si no se puede poner la proa al Norte se pone al Sur… ¡Qué remedio!… Y si el maestro Cabidoulin aceptase… Pero no aceptará.

—Se puede intentar.

—No… Es inútil… Y además… ¡Cabidoulin!… ¡Cabidoulin! —repetía Bourcart.

—¿Quiere usted que vayamos a hablar con él? —propuso Filhiol, atento.

El capitán Bourcart, muy perplejo, cruzó y separó los brazos, consultó consigo mismo, pesó el pro y el contra, meneó la cabeza como si estuviera a punto de meterse en un mal negocio… Al fin, el deseo de darse a la mar lo más pronto posible pudo más que toda otra consideración, y dijo:

—¡Vamos!

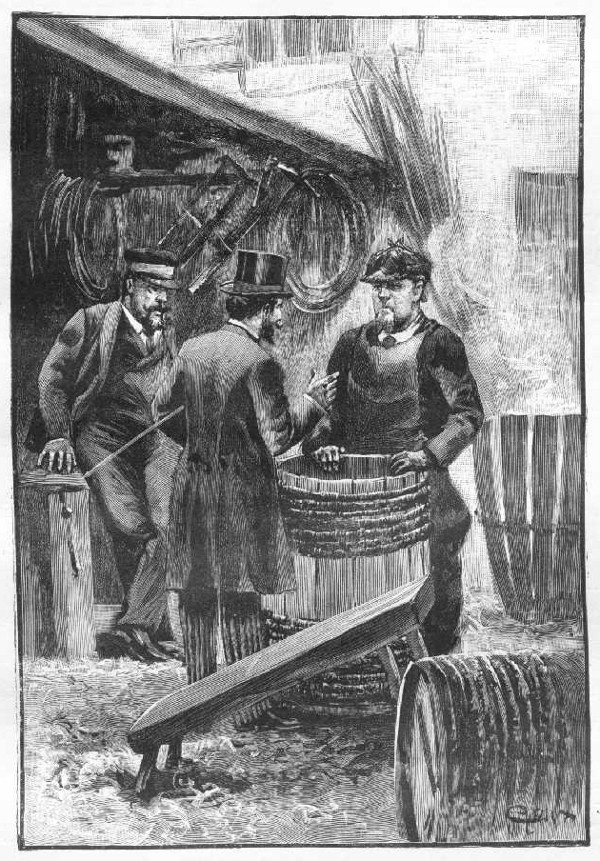

Un instante después los dos hombres habían abandonado el dique del Comercio y se dirigían a casa del tonelero. Juan María Cabidoulin estaba en el piso bajo de su casa. Era un hombre vigoroso, de cincuenta años, vestido con pantalón de terciopelo y chaleco, cubierto con una gorra de nutria y que llevaba un gran mandil oscuro. Su trabajo no le producía mucho, y a no tener algunos ahorros no hubiera podido jugar su partida de malilla en el cafetillo con un viejo, retirado de la marina, antiguo guarda de los faros de la Héve.

Juan María Cabidoulin estaba al corriente de cuanto pasaba en El Havre, de las entradas y salidas de los barcos de vela o de vapor, llegadas y partidas de los transatlánticos, noticias del mar, etc.

Conocía, pues, la larga estancia en el puerto del capitán Bourcart y sus inconvenientes.

Así es que apenas le vio en el umbral de su tienda, dijo:

—¡Eh! Siempre amarrado al muelle el Saint-Enoch… siempre en el dique del Comercio como si estuviera detenido por los hielos.

—Siempre, maestro Cabidoulin —respondió el capitán Bourcart, sumamente cortés.

—¿No hay médico?

—El médico está presente.

—Calla… ¿Usted, monsieur Filhiol?

—Yo mismo…; y acompaño a monsieur Bourcart para pedirle a usted que se embarque con nosotros.

—¡Embarcar! —exclamó el tonelero, blandiendo su mazo.

—Sí…, Juan María Cabidoulin —dijo el capitán Bourcart—. ¿No es tentador un último viaje en un buen navío y en compañía de bravas gentes?

—No esperaba semejante proposición, monsieur Bourcart… Lo sabe usted bien… Estoy retirado… Ya no navego más que a través de las calles del Havre, donde no hay que temer abordajes ni golpes de mar… ¿Y usted… quiere…?

—Vamos, Cabidoulin, reflexione usted. ¡No está usted en edad de permanecer amarrado como un viejo pontón en el fondo de un puerto!

—¡Leve usted el ancla!… ¡Leve usted el ancla! —añadió el médico.

Cabidoulin había tomado un aire de profunda gravedad, probablemente su aire de mal profeta, y con voz sorda dijo:

—Escúcheme usted, capitán, y usted también, doctor Filhiol… Es una idea que siempre he tenido y que jamás saldrá de mi cabeza…

—¿Cuál? —preguntó el capitán Bourcart.

—Pues…, que a fuerza de navegar se acaba necesariamente por naufragar… Cierto es que el Saint-Enoch tiene un buen capitán…, y buena tripulación…, y ya veo que tendrá un buen médico…; pero yo tengo la convicción de que si me embarcase… me sucedería lo que aún no me ha sucedido…

—¡Vamos!… —exclamó el capitán Bourcart.

—Es la pura verdad —afirmó el maestro Cabidoulin—. Así es que me he prometido terminar tranquilamente mi vida en tierra firme.

—Eso es pura imaginación —dijo el doctor Filhiol—; y no todos los navíos están condenados a perecer.

—Sin duda que no —respondió el tonelero—; pero ¡qué quiere usted!, es un presentimiento: si yo me embarco no volveré…

—Vamos, Juan María Cabidoulin —replicó el capitán Bourcart—, eso no es serio…

—Muy serio, y además, para entre nosotros, no tengo curiosidad que satisfacer. Durante el tiempo que navegaba lo he visto todo: los países cálidos, los países fríos, las islas del Pacífico, las del Atlántico, los icebergs, las focas, las morsas, las ballenas…

—Le felicito a usted… No tiene por qué quejarse —dijo el doctor.

—¿Y sabe usted lo que acabaría por ver?

—¿Qué Cabidoulin?

—Lo que jamás he visto…, algún terrible monstruo marino…, la gran serpiente del mar.

—¡Nunca la verá usted!

—¿Por qué?

—¡Porque no existe! He leído todo lo que se ha escrito acerca de esos supuestos monstruos, y se lo repito a usted, la serpiente de mar no existe.

—¡Vaya si existe! —exclamó el tonelero con tono de convicción tan profunda, que hubiera sido inútil discutir con él sobre este asunto.

Después de grandes instancias, decidido finalmente por el sueldo que le ofreció el capitán Bourcart, Juan María Cabidoulin se decidió a hacer su última campaña de pesca, y aquella misma tarde llevaba su equipaje a bordo del Saint-Enoch.