El futuro de la especie humana

Quise aplicar la técnica del principio copernicano a algo verdaderamente trascendental: la duración probable de la especie humana. El asunto era el tema de fondo de mi artículo «Implicaciones del principio copernicano en nuestras expectativas de futuro», aparecido en Nature el 27 de mayo de 1993. Es obvio que a los científicos nos gusta hacer predicciones que tengan más de un 50% de probabilidad de cumplirse y es habitual que sólo nos arriesguemos a hacerlas cuando esa probabilidad cuente con al menos un 95%, lo suficientemente alta como para que represente un arduo trabajo cuestionar la predicción, pero lo bastante baja como para establecer unos límites interesantes, El criterio se ha convertido en estándar para las predicciones científicas.

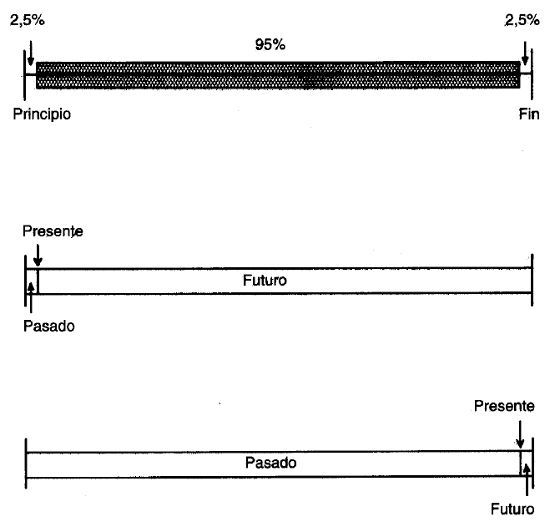

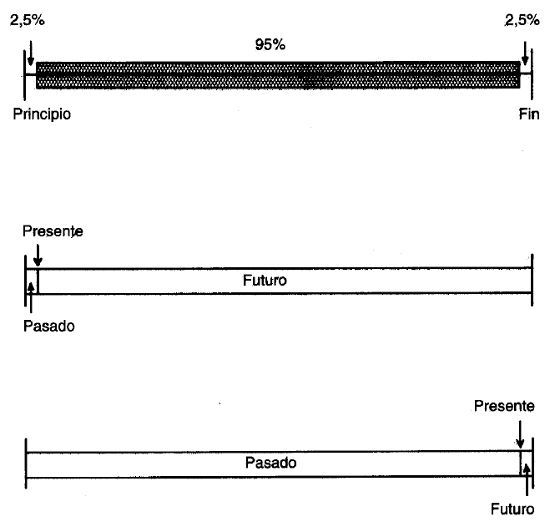

¿Cómo se aplica esto a mi argumento? Asumiendo que no hay nada especial en nuestra ubicación, cuando observamos algo, existe un 95% de probabilidad de que lo estemos contemplando durante el 95% central del periodo en que ese algo es observable (es decir, de que no nos hallemos ni en el 2,5% inicial ni en el 2,5% final del intervalo en que es posible la observación). El final sobreviene cuando ese algo es destruido o cuando no queda ya ningún observador que lo contemple, lo que suceda primero. Si expresamos un 2,5% en forma de fracción, ésta resulta ser 1/40, Si nos encontramos en el punto inicial del 95% central, estaremos exactamente a ese 2,5% inicial; en este caso, 1/40 del intervalo pertenece al pasado y los otros 39/40, al futuro; éste es, pues, 39 veces más largo que el pasado. En el otro extremo, si nos hallamos al término del 95% del medio, estaremos al 2,5% del final; 39/40 del intervalo pertenecen al pasado y 1/40, al futuro; en este caso, e] futuro es sólo 1/39 del pasado. Así pues, podemos decir con una confianza del 95% que nos encontramos entre esos dos extremos y que la duración futura de eso que estamos observando está comprendida entre 1/39 y 39 veces la duración pasada (figura 31).[50]

FIGURA 31. El argumento copernicano del 95%.

Si contemplamos algo en un instante al azar, hay una probabilidad del 95% de que ese algo se halle en el 95% central del periodo en que es observable (diagrama de arriba). En un extremo (diagrama intermedio), el futuro es 39 veces más largo que el pasado, mientras que en el otro (diagrama inferior), el futuro es 1/39 de aquél. Exime una probabilidad del 95% de que nos hallemos entre esos dos extremos y de que el futuro dure entre 1/39 y 39 veces lo que duró el pasado.

Nuestra especie, el Homo sapiens, lleva por aquí unos 200.000 años.[51] Si el momento presente no tiene nada de especial, existe un 95% de probabilidad de que nos hallemos en algún punto del 95% central de la historia de la humanidad. De este modo, podemos establecer con un 95% de confianza los límites para la duración futura de la especie humana. Tales límites estarían por encima de los 5.100 años, pero por debajo de los 7,8 millones de años (5.100 es 1/39 de 200.000 y 7,8 millones es 39 veces 200.000). Curiosamente, esto nos da una longevidad total probable (pasado más futuro) de entre 205.000 y 8 millones de años, similar a la de otros homínidos (el Homo erectus, nuestro antepasado directo, se extinguió a los 1,6 millones de años y el Homo neanderthalensis, a los 0,3 millones) y a la de la mayoría de los mamíferos (cuya longevidad media es de dos millones de años).[52]. La longevidad media para todas las especies se halla comprendida entre uno y once millones de años.

Alguien podría argumentar que, para una especie inteligente —capaz de hacer razonamientos abstractos, crear arte, plantear cuestiones como «¿cuánto durará nuestra especie?», etcétera—, no serían aplicables las reglas normales de las extinciones. En teoría podríamos emplear nuestros descubrimientos para mejorar nuestra situación por medio de la ingeniería genética (modificándonos nosotros mismos a voluntad) o a través de los viajes espaciales (para extender enormemente nuestro hábitat). La alta tecnología, no obstante, implica también riesgos importantes, tales como los debidos a la guerra biológica o a las armas nucleares. La estimación copernicana de nuestra longevidad futura se basa sólo en nuestra longevidad pasada como especie inteligente y no depende de datos provenientes de otras especies. Es, por tanto, llamativo que su predicción de la longevidad total sea similar a las de las constatadas para otras especies. Si seguimos en la Tierra, estaremos expuestos también a muchos de los riesgos que ellas afrontan, incluyendo grandes epidemias, desastres ecológicos y meteorológicos, impactos de asteroides, etcétera, por lo que cabe argumentar que nuestra longevidad debería ser parecida.

Desgraciadamente para nosotros, no existe una correlación positiva entre la inteligencia general y la longevidad de las especies. Einstein era un genio, pero no vivió muchos años más que cualquiera de los mortales. El Tyrannosaurus rex duró sólo unos 2,5 millones de años. Fue el predador más temible de su tiempo y tenía unos dientes enormes. Pero, al parecer, ni los dientes ni los cerebros grandes son garantía de una mayor longevidad.