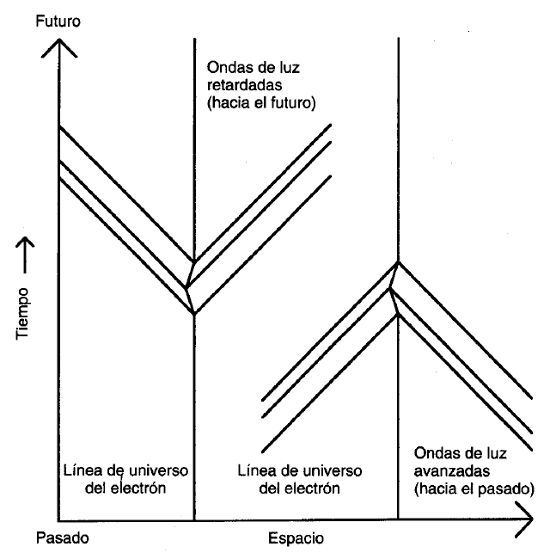

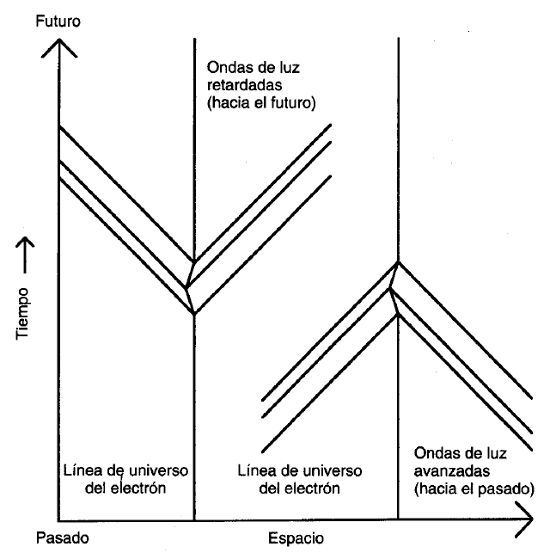

FIGURA 28. La flecha del tiempo

Nuestro modelo resuelve una extraordinaria paradoja que ha cautivado a los físicos durante siglos: la flecha del tiempo. Si intercambiamos pasado y futuro, izquierda y derecha y partículas y antipartículas, las leyes físicas serán las mismas; no hay nada mágico en el futuro como opuesto al pasado.[48] Por ejemplo, las leyes del electromagnetismo no hacen distinción alguna entre pasado y futuro. Pero sabemos que las ondas de luz, que se rigen por esas leyes, viajan sólo hacia el futuro. Si agitamos un electrón, emitirá unas ondas que viajarán a la velocidad de la luz y que dentro de cuatro años alcanzarán la estrella Alfa Centauro, la cual se encuentra a cuatro años luz de nosotros. Denominamos ondas retardadas a esas ondas que se dirigen hacia el futuro. A la izquierda de la figura 28 vemos la línea de universo de un electrón; va en línea recta hacia arriba, excepto en ese pequeño pliegue que corresponde al momento en que lo agitamos. En este punto aparecen unas ondas electromagnéticas que avanzan en forma de V —a 45 grados respecto a la línea de universo del electrón— a la velocidad de la luz hacia el futuro. Nunca vemos ondas viajando hacia el pasado, aunque las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell permitirían también esa solución alternativa en la que agitamos un electrón y las ondas retroceden en el tiempo, por lo que llegaremos a Alfa Centauro «hace» cuatro años. Llamamos ondas avanzadas a las emitidas al agitar el electrón de la derecha en la figura 28 y que al viajar hacia atrás en el tiempo producen una Y invertida en el diagrama espaciotemporal. Dado que nunca observamos ondas avanzadas, algo debe impedir su existencia. El hecho de que veamos ondas electromagnéticas viajando exclusivamente hacia el futuro cuando hacemos vibrar una carga eléctrica explica la causalidad normal que constatamos en nuestro universo, en el que las causas preceden a los efectos. Si agitamos un electrón ahora, los efectos electromagnéticos tienen lugar después, y producen una flecha en el tiempo.

FIGURA 28. La flecha del tiempo

Lo mismo sucede con la gravitación. Las ondas gravitatorias —deformaciones espaciotemporales que se desplazan a la velocidad de la luz— también avanzan hacia el futuro. Los Premios Nobel Russell Hulse y Joseph Taylor, de Princeton, han observado un par de estrellas de neutrones que orbitan una en torno a la otra siguiendo trayectorias espirales que se van cerrando lentamente, justo como cabría esperar si emitieran ondas gravitatorias hacia el futuro. Si emitieran la misma cantidad de ondas gravitatorias hacia el pasado, la situación sería simétrica en el tiempo y las estrellas no seguirían órbitas espirales cada vez más cenadas. Y si sólo emitieran ondas gravitatorias hacia el pasado, sería como ver marcha atrás la película: observaríamos ondas avanzadas convergiendo hacia las estrellas binarias (en forma de V invertida), proporcionándoles energía y haciendo que sus órbitas en espiral fuesen cada vez más amplias. Pero el hecho es que esa pareja orbita siguiendo espirales cada vez más cerradas así que las ondas gravitatorias —al igual que las electromagnéticas— viajan hacia el futuro. Todo un enigma.

En 1945, John Wheeler y Richard Feynman tuvieron una idea. Pensaron que las ondas electromagnéticas que provenían de un electrón en movimiento avanzaban en dos direcciones: la mitad hacia el pasado y la otra mitad hacia el futuro. Estas últimas ondas acabarían alcanzando cargas en el futuro, haciéndolas vibrar. Estas cargas, a su vez, enviarían ondas hacia el pasado y hacia el futuro. Las ondas que las cargas futuras envían hacia el pasado afectarían al electrón del presente, doblando la intensidad de las ondas retardadas emitidas por dicho electrón y haciendo que alcancen su plena potencia. Esas ondas procedentes de las cargas del futuro continuarían viajando hacia el pasado y sus crestas y valles cancelarían exactamente las ondas avanzadas que el electrón actual habría enviado hacia el pasado, haciendo que no existieran ondas antes del momento presente. Todo ello daría lugar a l situación que observamos. Pero ¿por qué no lo contrario, que las ondas avanzadas hicieran vibrar cargas en el pasado, de modo que las ondas retardadas de esas partículas alcanzasen al electrón actual y cancelaran sus ondas retardadas, dejando sólo ondas avanzadas? La asimetría temporal que observamos tiene que provenir, en última instancia, de la existencia de un estado muy ordenado (de baja entropía), sin onda alguna, en el pasado, en el Universo primitivo.

¿Hay alguna alternativa?

La geometría de nuestro modelo basado en el viaje en el tiempo proporciona una explicación natural a la asimetría entre pasado y futuro que observamos en nuestro universo. Supongamos que viviéramos en el universo representado por la bocina situada más a la derecha en la figura 27. Si permitiésemos que las ondas electromagnéticas viajaran hacia el pasado, descenderían a lo largo de la rama hasta llegar a la que hay más a la izquierda para alcanzar finalmente el tronco, donde entrarían en el bucle temporal y lo recorrerían un número ilimitado de veces en sentido contrario a las agujas del reloj, provocando un incremento infinito en la energía y haciendo que la estructura entera estallase, lo que crearía una singularidad. Ésa no sería la geometría de partida, lo que significa que la solución no es consistente. La única manera de obtener un modelo autoconsistente se conseguirá cuando las ondas viajen siempre hacia el futuro, tal como observamos (si los fotones creados en las ramas viajan sólo hacia el futuro, tenderán a alejarse del bucle temporal, con lo que el problema no existe).

Consideremos ahora un fotón emitido dentro del bucle temporal de abajo. En principio, el fotón podría rodear un número infinito de veces dicho bucle en el sentido de las agujas del reloj, pero perdería energía en cada vuelta, ya que se desplaza hacia el futuro, en el mismo sentido en que la rama se expande. En cada vuelta añadiría sólo la quinientos treinta y cincoava parte de la energía que tenía en la pasada anterior, dado que la expansión incrementa su longitud de onda en un factor de 535 cada vez, reduciendo otro tanto su energía. La suma converge rápidamente hacia un valor finito. En definitiva, aunque el fotón rodee el bucle un número indefinido de veces, esto no da lugar a un incremento infinito en la energía. En cambio, si el fotón viajase hacia atrás en el tiempo (en sentido contrario al de las agujas del reloj), vería aumentar su energía en cada vuelta, ya que en ese sentido la rama se hace cada vez más pequeña, comprimiendo su longitud de onda. Un fotón que rodeara el bucle un número ilimitado de veces hacia el pasado causaría un incremento infinito en la energía y haría que el modelo hiciese explosión. De hecho, el único modo de obtener una solución autoconsistente es hacer que tanto las ondas electromagnéticas como las gravitatorias viajen solamente hacia el futuro a lo largo del modelo. Así pues, en nuestro modelo, la asimetría entre el pasado y el futuro que observamos (por la que las causas preceden a los efectos) proviene de la asimetría temporal de la propia geometría del Universo; existe un bucle temporal en el origen.

Esa flecha del tiempo no es algo que introdujéramos en nuestro modelo; estaba implícita en él, pero su emergencia nos sorprendió por completo. Se trata de una importante predicción que concuerda con las observaciones.

En el modelo estándar del big bang, en cambio, no hay nada que produzca una flecha del tiempo. En dicho modelo, el Universo primitivo está lleno de radiación, pero no importa si ésta viaja hacia atrás o hacia delante en el tiempo a partir de las fuentes. Las ondas que viajen hacia el pasado incrementarán su energía a medida que se aproximen a la singularidad del big bang, lugar donde estallarán. Pero, en el modelo, la densidad se hace infinita en ese punto en cualquier caso, así que no hay problema. El modelo estándar del big bang no prohíbe, en principio, que las ondas viajen hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, si ubicamos un bucle temporal en el origen, la autoconsistencia impide que las ondas viajen hacia el pasado, tal como hoy día observamos.

¿Qué sucede con la «flecha del tiempo en la entropía», el aumento del desorden a lo largo del tiempo que constatamos en el Universo? Se debe a la existencia de muchos estados desordenados y muy pocos dotados de orden. He aquí un ejemplo de cómo opera este principio. Coloquemos cuidadosamente cien monedas en una caja de zapatos, todas con la cara hacia arriba. Se trata de un estado altamente ordenado, fue necesario emplear energía para situar cada moneda. Agitemos la caja. Si echamos ahora un vistazo, veremos probablemente unas monedas boca arriba y otras boca abajo: un estado aleatorio o desordenado. Hay muchas configuraciones de monedas en las que algunas están hacia arriba y las demás hacia abajo —en cada caso particular, habrá distintas monedas que estén en una posición u otra—, pero sólo existe una en la que todas se hallan boca arriba. La probabilidad de que, tras sacudir la caja, encontremos las cien monedas cara arriba es pequeñísima: de 1 en 2100. Si agitásemos la caja una vez por segundo, nos llevaría cuarenta mil trillones de años, nada menos, conseguir que las cien monedas se ordenaran así por casualidad.

Del mismo modo, la probabilidad de encontrar un cubito de hielo en un horno caliente, en vez de agua o vapor, es tan diminuta que normalmente no esperaríamos que esto ocurriera por casualidad.

Si observamos un cubito de hielo dentro de un horno caliente, la explicación lógica es que alguien lo ha puesto recientemente. Si volvemos a mirar pasados cinco minutos, estará medio derretido, un estado más desordenado. Basándonos en un argumento presentado por Wheeler y Feynman en su artículo de 1945, veamos lo que sucedería si el cubito no hubiera sido colocado allí por nadie, sino que hubiera surgido de una fluctuación estadística muy improbable (equivalente a encontrar todas las monedas boca arriba). Si echáramos un vistazo cinco minutos después, esperaríamos ver el cubito medio derretido. Pero supongamos que hubiésemos mirado cinco minutos antes; también esperaríamos encontrar el cubito medio fundido, puesto que observar un cubito más grande aún sería incluso más improbable que encontrar el primero.

Así pues, las leyes físicas no establecen una flecha del tiempo basada en la entropía, se limitan a decir que la entropía se incrementa a medida que nos alejamos de un estado ordenado (ya sea hacia el futuro o hacia el pasado). No obstante, si el Universo se hallaba, en un estado extremadamente ordenado en su origen, es de esperar que esté cada vez más desordenado conforme transcurre el tiempo.

En nuestro modelo del bucle temporal podemos calcular la temperatura en cualquier punto. Al hacerlo, resulta que el volumen contenido en el bucle se encuentra frío, a la temperatura correspondiente al cero absoluto. Se trata de un estado muy ordenado, de baja entropía. No existen partículas ni radiación alguna. Por otra parte y tras atravesar el Horizonte de Cauchy, constatamos que el Universo está caliente (un observador que se hallan en la región posterior al bucle temporal se vería inmerso en un baño caliente de radiación de Hawking, debido a la existencia de horizontes de sucesos en el espacio. Esos horizontes se producen porque la naturaleza inflacionaria de éste hace que la luz procedente de sucesos muy distantes no alcance nunca al observador). El paso del frío al calor representa un aumento del desorden. Por lo tanto, en nuestro modelo existe una flecha del tiempo en la entropía (un mayor desorden conforme avanza el tiempo) en paralelo a la flecha del tiempo electromagnética. Dado que el Universo arranca automáticamente de un estado de baja entropía en el bucle temporal, el desorden se extendería de manen natural desde ese punto, lo que explicaría por qué está creciendo con el tiempo.[49]

Por consiguiente, nuestro modelo ofrece un nuevo y prometedor enfoque sobre el origen del Universo partiendo de una singular propiedad de la relatividad general para abordar, de una forma novedosa, la cuestión de la causa primera. De hecho, el viaje en el tiempo parece la manera ideal de resolver el problema.

Tal vez alguien se pregunte sobre las implicaciones teológicas de nuestro modelo. Ninguno de los dos hemos tenido en cuenta este aspecto y pensamos que no tenemos nada que decir. Nuestra intención ha sido comprobar si cierta propiedad interesante de la relatividad general podría ser útil a la hora de explicar el origen del Universo. Se trata de una labor propia de físicos. Me resistiría a extraer conclusiones de tipo teológico de nuestro modelo; los resultados son concluyentes. Un teólogo podría decir que un Universo que se crea a sí mismo puede ser una idea interesante, pero que deja sin responder la cuestión de por qué existe un Universo de esta clase en lugar de no existir ninguno. Lo que cada cual deduzca de nuestro modelo dependerá de sus supuestos iniciales. Ateos y panteístas tal vez encuentren atractiva la idea de un Universo que se crea a sí mismo. Como creyente, no puedo negar que un Universo así es un concepto problemático, pero muy posiblemente el Universo sea problemático en cualquier caso.

A modo de reflexión visual sobre el tema, invito al lector a contemplar la imagen de la figura 29.

FIGURA 29. Manos dibujando (1948), de MC. Escher.