Salvas de despedida

«Dios está en los detalles».

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

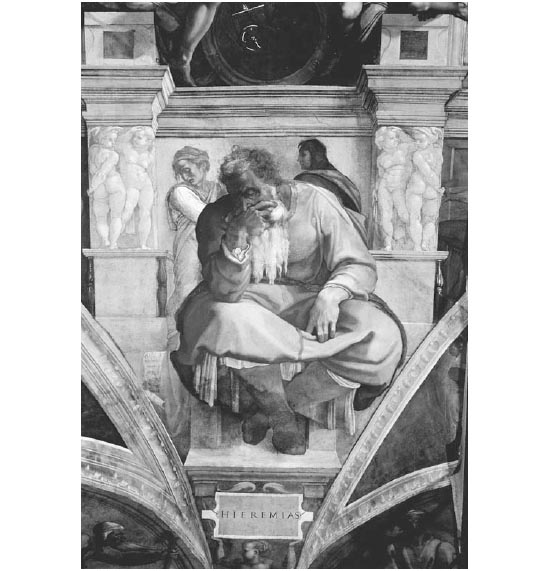

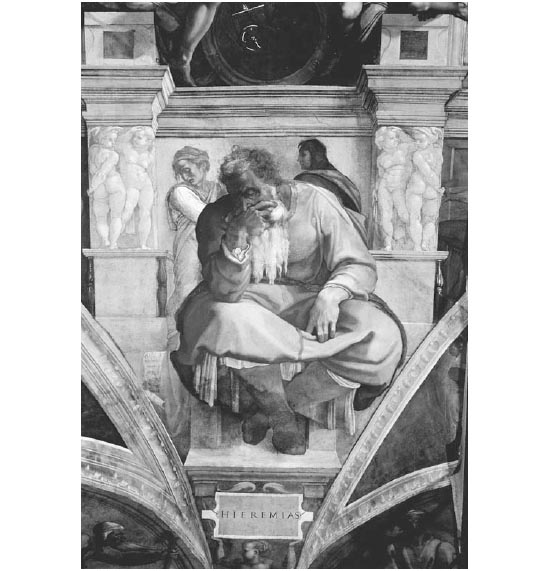

Cuando el infierno de Miguel Ángel, cuatro años y medio de esclavitud en la Sixtina, se acercaba a su fin, el rebelde artista decidió aprovechar al máximo los frescos que le quedaban pendientes para ocultar en ellos los mensajes que de manera tan desesperada deseaba dejar como legado. Por eso, en la sección en la que se representa al profeta judío Jeremías, escondió un conglomerado importante de secretos.

ALGUIEN POR ENCIMA DEL PAPA

Tenemos que prestar especial atención al retrato del tenebroso vidente, que nos muestra su perfil izquierdo, la zona conocida como la «cara siniestra», que representa el lado oscuro de la persona. En la Cábala es también el lado de Gevurah y de Din, el Poder y el Juicio, el aspecto estricto del Árbol de la Vida que se ocupa de juzgar los pecados y conferir el perdón.

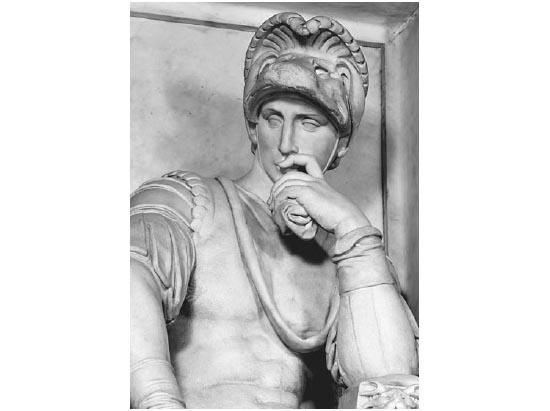

Vemos al profeta mirando con tristeza y rabia el suntuoso trono bajo el regio baldaquino donde se sienta el Papa. Como recordarán, Jeremías era el mensajero divino que alertó a los sacerdotes corruptos del Templo Sagrado de que el bronce y el oro serían robados y el templo destruido a menos que no acabaran con la corrupción que reinaba allí. El profeta se tapa la mano con el signum harpocraticum, un gesto que indica el profundo conocimiento esotérico que ocupa sus pensamientos. (Miguel Ángel emplea el mismo gesto en otras obras, como en su monumento funerario a Lorenzo de Medici).

Jeremías. Véase fotografía 19 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

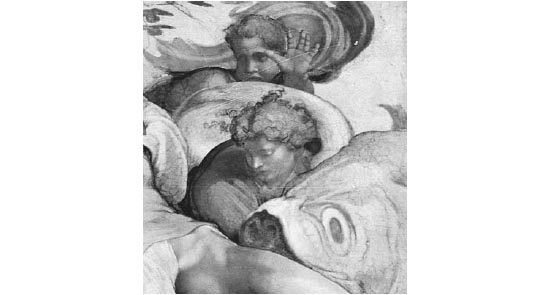

El panel está lleno de presagios. Las dos pequeñas figuras que aparecen al fondo de la imagen de Jeremías no son los lindos querubines putti que aparecen por todas partes. Aquí tenemos a un joven doliente y a una triste mujer de edad indeterminada, ambos a punto de salir de la capilla. El cabello dorado del joven y la capucha roja de la mujer nos susurran un mensaje en clave: «Mirad los colores que viste el profeta». Evidentemente, Jeremías va ataviado también de rojo y oro. ¿Por qué? Se trata de los giallorosso, los colores tradicionales que simbolizan Roma, el hogar del Vaticano. Ya lo habíamos visto con anterioridad, escondido en las diminutas figuras del panel del Diluvio, cuando el artista florentino había querido burlarse de Roma. En la actualidad, siglos después, el rojo y el oro siguen siendo los colores de la ciudad, los que lucen los taxis, los que aparecen en los documentos oficiales e incluso los que visten los jugadores del equipo de fútbol de Roma. La mujer lleva un manto de viaje con capucha y va cargada con una saca; da la impresión de que está abandonando su hogar. El joven mira tristemente hacia sus pies, donde, si forzamos la vista desde el nivel del suelo, encontramos algo intrigante. Los pies del chico sujetan un rollo de pergamino pintado con la técnica del trampantojo que se despliega justo por encima de la regia plataforma papal.

Detalle de la tumba de Lorenzo de Medici, Sacristía Nueva, Florencia. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

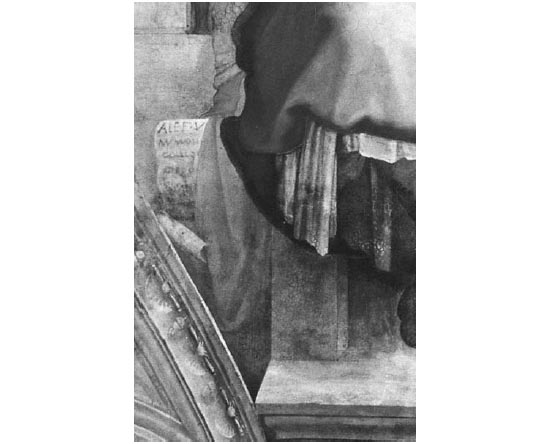

Las guías del Vaticano no citan casi nunca el apenas visible pergamino. Muchas ni siquiera conocen su existencia y prácticamente todas las que lo citan dicen que Miguel Ángel escribió en él las letras griegas alfa y omega (que significan el principio y el fin), haciendo referencia a Jesucristo por un lado y a la finalización del gigantesco fresco por el otro. Pero nada de eso es cierto. El trabajo del artista no estaba aún terminado, pues le quedaba aún otra franja de techo para pintar al fresco. Además, el pergamino no contiene letras griegas.

En el pergamino se lee sin ningún género de dudas y escrito por Miguel Ángel, ALEF, el nombre de la primera letra del alfabeto hebreo, escrito en caracteres romanos. Una referencia que sería muy clara para alguien que hubiera estudiado las Escrituras desde una perspectiva judía. Jeremías no es sólo el autor de su epónimo libro de profecías, sino que la tradición judía lo acepta también como el autor del Libro de las Lamentaciones. Este quejumbroso libro, que describe con macabro detalle la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, se lee cada año durante el sombrío día noveno del mes de Av (Tisha b’Av), fecha en que los judíos de todo el mundo practican el ayuno y lamentan la destrucción del Templo Sagrado. En tiempos de Miguel Ángel si algún cristiano laico hubiera leído ese libro, lo habría hecho en latín. Sólo los judíos o los cristianos que hubieran estudiado hebreo y judaísmo (como los maestros privados de Miguel Ángel, Marsilio Ficino y, muy especialmente, Pico della Mirandola) sabrían que el Libro de las Lamentaciones es un acróstico, escrito versículo a versículo siguiendo el orden del alfabeto hebreo, empezando con la letra alef. Esto se basa en un profundo concepto cabalístico: igual que el Señor creó el universo entero con las veintidós letras del alfabeto hebreo, empezando con la letra alef, también Dios puede destruirlo.

Detalle del panel de Jeremías. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

A la derecha de la palabra «ALEF», Miguel Ángel pintó  , el carácter correspondiente a otra letra hebrea, la ayin. ¿Por qué? Son dos letras que no suelen encontrarse escritas juntas. Sólo alguien muy versado en la tradición judía conocería la respuesta. El Talmud enseña que si un Sumo Sacerdote no es capaz de distinguir la pronunciación de estas dos letras, alef y ayin, que tienen un sonido casi idéntico, no es adecuado para prestar sus servicios en el Templo Sagrado. ¿Por qué? En primer lugar, el Sumo Sacerdote tiene que ser un digno transmisor de la Palabra de Dios al mundo. Cambiar una alef por una ayin en una palabra, o viceversa, podría alterar de forma importante su significado. La dicción incorrecta del Alto Sacerdote podría causar graves daños a la enseñanza de la tradición. La otra razón, más profunda, está relacionada con los conceptos fundamentales que ambas letras representan espiritualmente. La letra alef (escrita a veces como «Aleph» y de ahí la palabra «alfabeto», por las dos primeras letras hebreas, alef y bet) no es sólo la primera letra del alfabeto hebreo, sino que es además la primera letra de los Diez Mandamientos, cuyo mensaje es el monoteísmo. Según el sistema místico de la gematría (la numerología hebrea), el valor de la letra alef es uno. Por eso suele utilizarse para representar a Dios, cuya característica definitoria es que es el Único. El valor de la otra letra que aparece en el pergamino, la ayin, es setenta. En hebreo bíblico, el número setenta se utiliza para dar a entender una cantidad grande o una diversidad, como los «setenta idiomas del mundo» y las «setenta naciones». Tanto el Talmud (tratado Succah, 55b), como el midrash (B’resheet Rabbah, 66, 4), hablan de los setenta y un descendientes de los tres hijos de Noé. Setenta de ellos fundaron las setenta naciones paganas del mundo, mientras que sólo uno fundó el pueblo judío, en ese momento el único pueblo monoteísta y no pagano que existía sobre la tierra. Es por lo tanto imperativo que un Sumo Sacerdote sea capaz de diferenciar claramente entre el Alef y el Ayin, entre el «Uno» y los «setenta», entre los que se comprometen a la pureza de la fe monoteísta y los que sucumben a la inmoralidad de la práctica pagana. Este mensaje de uno frente a setenta sirve como advertencia no sólo para los sacerdotes judíos, sino también para los guardianes de cualquier fe monoteísta, papas incluidos, con el fin de que conserven la pureza de su creencia y de su pueblo frente a los retos que suponen las culturas materialistas y paganas. En la tradición judía, encontramos un refrán preventivo: «Vive en el mundo, pero no del mundo». En los Evangelios dice Jesús: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». (Mateo, 22, 21). Miguel Ángel estaba tremendamente preocupado por una Iglesia que intentaba imitar la grandeza de los césares e ignoraba la humildad y la pobreza de Cristo. Reconocía que el Vaticano se había convertido en un lugar de corrupción desenfrenada, avaricia, nepotismo y aventuras militares. El liderazgo espiritual había dejado de preocuparse por establecer las diferencias entre el «Uno» y los «setenta». Y en consecuencia, Miguel Ángel se atrevió a expresar su enfado a través del enfadado profeta Jeremías, que había vaticinado la condena para precisamente aquellos que no prestaran atención a ese mensaje. Naturalmente, era una declaración en extremo peligrosa y sediciosa.

, el carácter correspondiente a otra letra hebrea, la ayin. ¿Por qué? Son dos letras que no suelen encontrarse escritas juntas. Sólo alguien muy versado en la tradición judía conocería la respuesta. El Talmud enseña que si un Sumo Sacerdote no es capaz de distinguir la pronunciación de estas dos letras, alef y ayin, que tienen un sonido casi idéntico, no es adecuado para prestar sus servicios en el Templo Sagrado. ¿Por qué? En primer lugar, el Sumo Sacerdote tiene que ser un digno transmisor de la Palabra de Dios al mundo. Cambiar una alef por una ayin en una palabra, o viceversa, podría alterar de forma importante su significado. La dicción incorrecta del Alto Sacerdote podría causar graves daños a la enseñanza de la tradición. La otra razón, más profunda, está relacionada con los conceptos fundamentales que ambas letras representan espiritualmente. La letra alef (escrita a veces como «Aleph» y de ahí la palabra «alfabeto», por las dos primeras letras hebreas, alef y bet) no es sólo la primera letra del alfabeto hebreo, sino que es además la primera letra de los Diez Mandamientos, cuyo mensaje es el monoteísmo. Según el sistema místico de la gematría (la numerología hebrea), el valor de la letra alef es uno. Por eso suele utilizarse para representar a Dios, cuya característica definitoria es que es el Único. El valor de la otra letra que aparece en el pergamino, la ayin, es setenta. En hebreo bíblico, el número setenta se utiliza para dar a entender una cantidad grande o una diversidad, como los «setenta idiomas del mundo» y las «setenta naciones». Tanto el Talmud (tratado Succah, 55b), como el midrash (B’resheet Rabbah, 66, 4), hablan de los setenta y un descendientes de los tres hijos de Noé. Setenta de ellos fundaron las setenta naciones paganas del mundo, mientras que sólo uno fundó el pueblo judío, en ese momento el único pueblo monoteísta y no pagano que existía sobre la tierra. Es por lo tanto imperativo que un Sumo Sacerdote sea capaz de diferenciar claramente entre el Alef y el Ayin, entre el «Uno» y los «setenta», entre los que se comprometen a la pureza de la fe monoteísta y los que sucumben a la inmoralidad de la práctica pagana. Este mensaje de uno frente a setenta sirve como advertencia no sólo para los sacerdotes judíos, sino también para los guardianes de cualquier fe monoteísta, papas incluidos, con el fin de que conserven la pureza de su creencia y de su pueblo frente a los retos que suponen las culturas materialistas y paganas. En la tradición judía, encontramos un refrán preventivo: «Vive en el mundo, pero no del mundo». En los Evangelios dice Jesús: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». (Mateo, 22, 21). Miguel Ángel estaba tremendamente preocupado por una Iglesia que intentaba imitar la grandeza de los césares e ignoraba la humildad y la pobreza de Cristo. Reconocía que el Vaticano se había convertido en un lugar de corrupción desenfrenada, avaricia, nepotismo y aventuras militares. El liderazgo espiritual había dejado de preocuparse por establecer las diferencias entre el «Uno» y los «setenta». Y en consecuencia, Miguel Ángel se atrevió a expresar su enfado a través del enfadado profeta Jeremías, que había vaticinado la condena para precisamente aquellos que no prestaran atención a ese mensaje. Naturalmente, era una declaración en extremo peligrosa y sediciosa.

Mucho más peligroso, además, era inscribir ese mensaje justo encima del trono dorado del Papa y en su propia capilla. No es de extrañar que Miguel Ángel difuminara el texto y pintara un pergamino casi invisible. Pero dejó entrever lo suficiente como para permitirnos captar su significado. El resto del pergamino sigue siendo difícil de descifrar. Pero su dura crítica contra la Iglesia queda confirmada por el hecho de que, incluso ahora, en el siglo XXI, el Vaticano ha procurado que este panel no aparezca representado con claridad en ninguna reproducción autorizada y ni siquiera aparezca resaltado o comentado en las guías.

Irónicamente, el papa Julio II se sentaría debajo de Jeremías y su condena rodeado por todos sus símbolos de poder y riqueza, empezando por el suelo y siguiendo en orden ascendente: una plataforma de mármol, su corte real, su trono dorado, sus anillos de piedras preciosas, sus ropajes de terciopelo, su báculo pastoral de oro, su triple corona repleta de joyas y, por encima de su cabeza, el baldacchino, el dosel regio del papado. Fue por eso que Miguel Ángel decidió establecer su serie de símbolos justo encima de ese dosel, para garantizar que su mensaje permaneciera siempre por encima del Papa. Como veremos, además del rostro de Jeremías, de las dos figuras representadas detrás, de su gesto y de su pergamino con las letras alef y ayin, aún queda más por descubrir.

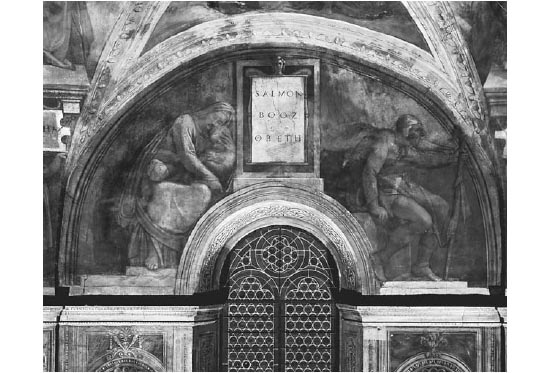

Como se ha comentado en el capítulo IX, prácticamente todos los antepasados judíos aparecen representados como miembros de familias felices y tranquilas; son retratos positivos de judíos bíblicos. Las únicas dos excepciones son dos figuras muy curiosas. Una se ha comentado ya: el enfadado Aminadab, que luce la insignia amarilla de la vergüenza que los judíos estaban obligados a llevar, y que hace los cuernos en dirección a la zona del trono papal. La segunda es el luneto correspondiente a Salomón, Booz y Obed, donde se representa a un anciano rabioso que le grita a la cabeza esculpida que remata el bastón de madera que sujeta en una mano. La cabeza de madera parece un retrato del mismo anciano, con su misma barba puntiaguda, que refleja su expresión y le devuelve los gritos.

Luneto de Salomón, Booz y Obed (antes de la restauración). Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

En el otro lado del luneto aparece una bella madre que le está tapando delicadamente los oídos a un bebé dormido para que no se despierte con los alaridos del viejo. De todos los retratos de los antepasados, es el de este anciano furioso el único que no está representado de forma realista. Es más bien una caricatura… y a propósito. Se trata de una burla satírica de otro anciano barbudo, el que se sentaría directamente debajo, famoso también por su mal carácter: Il Papa terribile, Julio II. Una rápida comparación de los pronunciados pómulos de esta figura y el retrato mucho más adulador que Rafael realizó de Julio nos demuestran que se trata de la misma persona. Si Miguel Ángel hubiera hecho el insulto al Papa tan evidente, habría sido la cabeza del artista la que se hubiera exhibido… en el palo del verdugo.

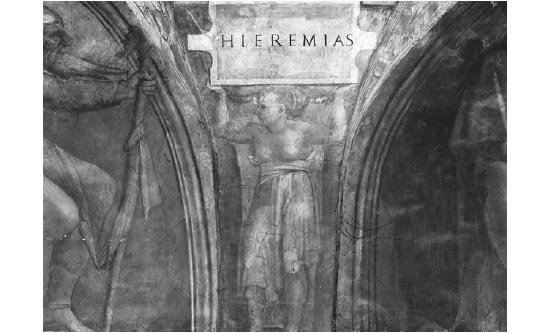

Justo entre la doble indirecta de Booz-Aminadab a Julio encontramos la placa con el nombre de Jeremías, Hieremias en latín. Mientras los nombres de las demás sibilas y profetas están soportados por hermosos niños y putti, la placa de Jeremías está sostenida por lo que parece un hombre de circo fuerte, que en realidad es una musculosa mujer. Es poco atractiva y sus pechos, expuestos con escasa elegancia, son muy evidentes… justo encima del trono papal. Julio, a pesar de su voto de castidad sacerdotal, era un mujeriego famoso. De hecho, siendo aún cardenal había contraído la sífilis como consecuencia de alguno de sus encuentros y sufrió los síntomas de la enfermedad a lo largo de todo su papado. Igual que la mujer representada, Miguel Ángel también quiso enseñarlo todo.

La zona del trono papal es la plataforma próxima a la parte delantera de la Sixtina, a la izquierda de la zona del altar. Se encuentra situada debajo del fresco del siglo XV de las Escenas de la vida de Moisés, realizado por otro artista florentino relacionado con la familia Medici, Sandro Botticelli. Una de las escenas del fresco describe el momento en el que Moisés, el pastor, se percata de que está cerca de la Presencia Divina. El Señor le pide que se descalce porque se encuentra en suelo sagrado (Éxodo, 3, 5). Moisés aparece representado descalzándose antes de aproximarse a la Presencia, que se encuentra en un arbusto en llamas. Todos los profetas judíos pintados por Miguel Ángel aparecen descalzos, para demostrar con ello que se encuentran en un lugar sagrado, en la réplica del Templo de Salomón. Todos excepto uno, el profeta Jeremías, que aparece representado calzado con unas botas viejas y sucias. Unos zapatos sucios sobre la cabeza del Papa eran un insulto, pero también servían para decir que su conducta y su papado, a menos que cambiasen para mejor, acabarían con la santidad de la capilla. El artista alertaba de que la Presencia Divina y su protección empezaban a prepararse para abandonar el Vaticano.

Detalle debajo del panel de Jeremías, con su nombre en latín: Hieremias. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

Quince años después de que Miguel Ángel pintara su profética advertencia, en 1527, los protestantes francos perpetraron el horrible y famoso saqueo de Roma, durante el transcurso del cual se produjeron miles de violaciones y asesinatos. Asaltaron y saquearon el Vaticano, llevándose todos los objetos de bronce y de oro que fueron capaces de transportar, tal y como Jeremías y Miguel Ángel habían profetizado.

ÚLTIMOS TOQUES

La reacción es casi siempre la misma.

Los visitantes que entran por primera vez en el Vaticano levantan la vista para contemplar la bóveda de la capilla Sixtina. Su mirada se ve arrastrada por la figura más grande y más imponente de todos los frescos. La observan maravillados. Muchas veces se quedan sin aliento, literalmente. Lo que Miguel Ángel consiguió en el retrato de Jonás, que planificó para que fuera la declaración última y que fue aplazando hasta el final de su largo y agotador encargo, es una obra de arte en términos puramente artísticos. Sin embargo, para los que conocen su genialidad en cuanto a transmitir los mensajes más profundos mediante los brochazos aparentemente sencillos de su pincel, la representación de Jonás es una auténtica mina de oro. Más que una gran pintura, es un potente resumen de los sentimientos de Miguel Ángel al acercarse al final de un proyecto que nunca quiso, propuesto por un Papa que le hizo pasar por un verdadero infierno personal, físico y artístico durante casi una década.

Sabiendo esto tenemos que preguntarnos: ¿Por qué Jonás entre tantos profetas y héroes famosos de la Biblia? Miguel Ángel reservó para él el lugar de más prestigio, justo encima del altar. Permitió a Jonás más espacio que a cualquier otra figura. Y después lo colocó «sobresaliendo» literalmente, de modo que a los espectadores aún les cuesta creer que sea una figura sólo bidimensional.

La historia cuenta que cuando Miguel Ángel se acercaba al final de su trabajo en la bóveda, su antiguo rival Bramante (el arquitecto que lo metió en ese lío) entró en la capilla para echar un vistazo al fresco casi terminado. «Va bene, de acuerdo, sabes pintar», admitió a regañadientes delante de Miguel Ángel. «Pero un pintor de verdad impresionaría al espectador con figuras pintadas con la técnica del trampantojo». Miguel Ángel había utilizado dicha técnica en distintas partes de la bóveda, en elementos arquitectónicos falsos, como las nervaduras de la bóveda y los pedestales blancos cuadrados que parecen ser asientos tridimensionales para los ignudi; sin embargo, no había aplicado todavía la técnica a las figuras humanas. Pero después de cuatro años de práctica in situ, estaba dispuesto a asumir el reto. Como demostración definitiva de su poder artístico —un talento que, según los que pretendían denigrarlo, era incapaz de trasmitir en otro arte que no fuera el de su verdadera profesión de escultor—, Miguel Ángel reservó para el final un ejemplo magnífico de pintura tridimensional. Jonás parece estar asomando las piernas fuera de la pared y balancearlas sobre el altar, mientras que su espalda y su cabeza parecen estar recostadas contra el tejado de la Sixtina, en el cielo. Es una aplicación incomparable de la técnica, que sirvió para rebatir a quienes criticaban a Miguel Ángel. Pero ¿por qué eligió Miguel Ángel a Jonás para su paradigmática figura «sobresaliente»?

Resultaría chocante, y a buen seguro incómodo para el Papa que le había hecho el encargo, que de los siete profetas elegidos por Miguel Ángel para ostentar un lugar de honor —Zacarías, Joel, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías y Jonás—, ninguno fuera un héroe del Nuevo Testamento. Pero incluso entre las personalidades de las Escrituras hebreas, Jonás no destacaba por estar en tan ilustre compañía. Su libro es corto, cuatro breves capítulos que en total suman cuarenta y ocho frases. En la Biblia cristiana el libro de Jonás se encuentra en la sección titulada «Los profetas menores». En la versión judía Jonás ni siquiera merece la cortesía de tener un libro propio y simplemente queda amontonado con once profetas más en la obra conocida como Trey Assar, «Los Doce».

Pero para Miguel Ángel, Jonás es el portavoz final y más elocuente de la capilla Sixtina, «porque Miguel Ángel vio en Jonás su álter ego: un profeta reacio obligado por la voluntad divina a emprender una misión que hubiera querido evitar a toda costa».

— Jonás es la imagen del profeta poco dispuesto obligado a aceptar una tarea en contra de sus propios deseos. Igual que Miguel Ángel estaba más que satisfecho esculpiendo sus estatuas al servicio de los Medici en Florencia, Jonás estaba satisfecho viviendo en Israel bajo el gobierno corrupto de Jeroboam, que según el Talmud fue el más malvado e idólatra de todos los reyes de Israel. (Actualmente en las bodegas la botella de vino de mayor tamaño, y por lo tanto la más decadente, recibe el nombre de Jeroboam).

— Jonás es llamado por el Señor para desplazarse a la pérfida ciudad de Nínive (en el Irak moderno) y profetizar allí contra su corrupto gobernador pagano y sus habitantes. Miguel Ángel fue llamado a abandonar tanto la escultura como su amada ciudad de Florencia y obligado a permanecer en el Vaticano durante varios años haciendo algo que despreciaba: pintar.

— Jonás intenta escapar de su obligación y se embarca en un navío que va hacia otra dirección, pero es perseguido por Dios y termina siendo engullido por un pez gigante durante tres días. Miguel Ángel intentó huir varias veces del oneroso encargo del Papa, pero acabó viéndose forzado a pintar la bóveda de la Sixtina durante más de cuatro años de tortura física y emocional.

— Tanto Jonás como Miguel Ángel suplicaron al cielo su liberación «de las profundidades». Jonás, salvado del vientre de la bestia, cumplió con su obligación y viajó a Nínive para predicar el arrepentimiento entre sus ciudadanos. Sorprendentemente después de sólo un día la ciudad entera —desde el rey hasta el último pobre— iba vestida con tela de arpillera y cenizas, ayunaba y buscaba el perdón. La ciudad entera renunció al culto a los ídolos. Jonás, molesto porque el arrepentimiento de Nínive pudiera desacreditar la verdad de sus advertencias, hizo explotar su cólera ya fuera de la ciudad. Miguel Ángel, desalentado por no haber alcanzado el éxito en sus esfuerzos por purificar la Iglesia de sus excesos hedonistas, hizo explotar su cólera en la Sixtina, resuelto a terminar su trabajo con el proyecto de la bóveda y huyendo de la capilla lo antes posible.

Pero aún hay más.

Miguel Ángel tenía un precedente para poner tanto énfasis en Jonás y reservarse el mensaje de este profeta para el final de su trabajo. Era un precedente que Miguel Ángel había conocido estudiando las enseñanzas de los rabinos talmúdicos en la escuela secreta de los Medici. Porque la atención de Miguel Ángel en la figura de Jonás tiene que ver con «lo que los judíos han estado haciendo durante siglos hasta la actualidad en su día más sagrado del año: el Yom Kippur».

Con el Yom Kippur, el día de la Expiación, concluye un periodo de penitencia de diez días que se inicia con el Rosh Hashanah, la «Cabeza del Año». El Talmud explica que en el primero de estos diez días, Dios «escribe» su decreto para todo el año de la vida de cada individuo: quién vivirá, quién morirá; quién será bendecido, quién será maldecido; quién estará bien, quién sufrirá. Pero el decreto no queda cerrado hasta la conclusión del Yom Kippur. El arrepentimiento puede alterar un juicio negativo. De modo que estos diez días se conocen también como los Días del Temor Reverencial, y van acercando poco a poco al individuo al momento en el que ya no hay manera de escapar del veredicto celestial.

Cuando llega el Día de la Expiación y empieza a ponerse el sol, el libro de oraciones judío ofrece la imagen del cierre de las puertas celestiales. Las oraciones pasan de solicitar «escríbeme un buen año» a «rubrícame un buen año». Y es en el momento justo antes de que se cierren las puertas del cielo que la tradición judía exige que se recite una Escritura concreta. Se trata de los cuatro capítulos de Jonás, que se leen en todas las sinagogas del mundo como mensaje final del día. El profeta que los judíos eligieron para cerrar las oraciones de su día más sagrado es exactamente el mismo profeta que Miguel Ángel seleccionó como portavoz para su despedida de la Sixtina.

Comprender los motivos de la elección de Jonás en la tradición judía es comprender también las motivaciones de Miguel Ángel.

Los rabinos talmúdicos consideraban la historia de Jonás como el mensaje primordial para el día en que lo que más preocupa a los judíos es hacer las paces con Dios. Es una historia que nos recuerda que Dios juzga al mundo entero, no sólo a los judíos sino también a los habitantes de Nínive y de todas las naciones. Subraya la verdad de que los seguidores de Dios tienen la obligación de ayudar a los perversos a alejarse del mal camino. Nadie puede escapar de su obligación sin sufrir las consecuencias de la ira divina. Nadie puede esconderse de Dios, vaya donde vaya, aunque se esconda en el vientre de una ballena en el fondo del mar. Nunca tenemos que abandonar la esperanza de que los perversos, por muy lejos que hayan ido, puedan enderezar su vida y seguir por el buen camino. El arrepentimiento siempre es posible. Y, lo que es más importante, Dios siempre acepta el arrepentimiento, incluso en el último momento, antes de la destrucción inminente. Dios no desea tanto la destrucción de los malhechores como que alteren su camino… para ofrecerles luego el perdón.

Imagínese lo que estas ideas debieron de significar para Miguel Ángel. Jonás fue el único profeta bíblico enviado a predicar a los gentiles. Y Miguel Ángel comprendió que esa era también su misión. Por mucho que lo intentara tampoco él, al igual que Jonás, podía eludir la tarea que tenía designada. Miguel Ángel estaba profundamente preocupado por la corrupción de la Iglesia y de sus líderes. No podía soportar ver cómo las ansias de lujos y riqueza dominaban la política papal, y tenía la sensación de que la Iglesia necesitaba un arrepentimiento y un cambio. Muchos contemporáneos de Miguel Ángel consideraban esto un sueño imposible. Martín Lutero y otros pensadores similares acabaron renunciando a reformar la Iglesia e iniciaron sus propias formas de cristianismo. Al fin y al cabo, pensaron, ¿cómo podemos pretender que un sistema tan sumergido en el pecado pueda llegar algún día a alterar su curso? Pero aun así, la Biblia nos cuenta que esto ya sucedió una vez. Nínive, una ciudad gigantesca y malvada, se arrepintió justo antes de su destrucción. Jonás aprendió una lección esencial: «No debemos atrevernos a darnos por vencidos ante los pecadores, nunca es demasiado tarde para salvarlos».

Y así fue como Miguel Ángel cerró su sermón de la bóveda de la Sixtina con el profeta que descubrió que, a pesar de sus dudas y sus presagios, los que escuchaban su mensaje se lo tomaban en serio y podían ser salvados. Tal vez, rezaba Miguel Ángel, la Iglesia también lo escuchara a él.

LA COMPRENSIÓN DE LOS MENSAJES OCULTOS

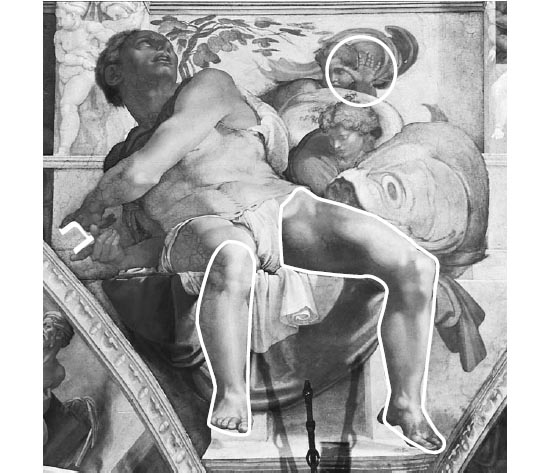

Sabemos ya por qué Miguel Ángel eligió a Jonás como mensajero final, pero ¿cuál es exactamente su mensaje? Observe con atención la reproducción adjunta y síganos para descubrir las pistas que escondió en su interior de forma tan brillante.

Cerca del hombro izquierdo de Jonás hay dos angelitos, o putti, uno encima del otro. En el texto de las Escrituras no aparecen por ningún lado. ¿Qué hacen, pues, en este fresco? El ángel situado en la parte superior del fresco extiende la palma de la mano y nos muestra el número cinco con los dedos. El ángel de la parte inferior mira directamente las piernas desnudas de Jonás como diciendo «Busca esos cinco abajo».

Es importante darse cuenta de que es el único profeta hebreo que aparece con las piernas desnudas, y la única figura de la bóveda con las extremidades inferiores abiertas, desnudas y con la entrepierna cubierta con un taparrabos. Como hemos visto, Miguel Ángel no tenía ningún problema con la desnudez masculina; de hecho, se deleitó con ello en toda la Sixtina… para consternación de la Iglesia. Pero el pudor no es aquí el motivo para cubrir la entrepierna de Jonás. Si observamos la forma de las piernas, que parecen asomar desde la superficie plana, veremos que forman una letra hebrea, la letra que corresponde al número cinco, la letra he’. Este es el aspecto de la letra:  .

.

Miguel Ángel necesitaba incluir el taparrabos, algo excepcional, para crear el vacío que existe en medio del carácter hebreo. Los ángeles guían nuestro camino y nos dicen que fijemos la mirada en esa he’ y que representa el número «cinco».

¿Y qué tiene de especial el número cinco? El cinco es un número extremadamente importante en la Biblia. Es el origen de la palabra «Pentateuco» (penta, naturalmente, significa «cinco»), que abarca los cinco libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo este conjunto de libros recibe el nombre de Chumash, la raíz de la palabra hebrea que corresponde al número cinco. La Iglesia de la época de Miguel Ángel intentó negar la importancia de los cinco libros de Moisés; no eran más que el Antiguo Testamento, un vestigio cuyas viejas leyes habían quedado invalidadas por el Nuevo Testamento. Miguel Ángel envía un mensaje al Vaticano donde le dice que «una Iglesia que ignora sus raíces en la Torá y la primacía de las Escrituras hebreas está perdida».

Jonás, con la letra hebrea he’ formada por la parte de las piernas que se proyecta hacia fuera y la letra hebrea bet formada por las manos. Véase fotografía 20 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

Detalle de dos ángeles que nos dan pistas. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

Como hemos visto, Miguel Ángel era un discípulo entusiasta de la filosofía neoplatónica, que buscaba la armonía de todas las creencias. Para él el cristianismo no tenía por qué ser una forma de religión superior y evolucionada que suplantara a las demás, sino que tenía que coexistir con su religión madre y ser sensible a su origen. Los cinco libros siempre continuarían siendo la clave para entender nuestro vínculo con el Creador. El Antiguo Testamento tenía que ser respetado para que el Nuevo Testamento tuviera validez.

Si observamos la posición poco habitual de los dedos de Jonás, veremos cómo Miguel Ángel refuerza este concepto. Un conocedor de las letras hebreas como era Miguel Ángel no podía pasar por alto que el espacio vacío definido por la extraña posición cruzada y retorcida de las manos izquierda y derecha de Jonás crea la forma de la siguiente letra:  la letra hebrea bet.

la letra hebrea bet.

Todos los lectores de la Biblia original saben que bet es la letra inicial de la Torá, la letra que inicia los cinco libros de Moisés y que, para transmitir su importancia, en cualquier pergamino manuscrito de la Biblia que se lea en cualquier sinagoga está siempre escrita en tamaño grande (por ejemplo, del doble del tamaño de las letras que la siguen).

Resumamos, pues, la situación: Miguel Ángel presenta a un ángel que levanta la mano con los cinco dedos extendidos, y a otro que guía nuestra mirada hacia las piernas extendidas de Jonás, que crean una forma correspondiente con la letra hebrea relacionada con el número cinco. El cinco simboliza la Torá, que el artista considera la raíz común del judaísmo y del cristianismo. Los dedos de Jonás se contorsionan para crear la forma del primer carácter de los cinco libros de Moisés.

Los cabalistas explican por qué esta letra se merece el honor de ser la primera en el libro escrito por Dios. Según la tradición, bet no es sólo una letra, sino también una palabra por derecho propio. Bet significa «casa». Y en su sentido más sagrado y más profundo, se refiere a la casa de Dios, la Bet Ha-Mikdash, el templo que acabaría construyéndose en Jerusalén. La Torá inicia su fórmula para relacionar al hombre con el Creador apuntando a que nuestra principal obligación es permitir que Dios encuentre una casa entre nosotros.

Se trata de un concepto muy importante en el contexto en el que lo ubicó Miguel Ángel. No debemos olvidar que la capilla Sixtina se construyó con un objetivo en mente: ser la réplica del Templo, erigido según sus especificaciones bíblicas. Miguel Ángel está finalizando el embellecimiento de la bet, la casa de Dios a la que se hace alusión mística a través de la primera letra de la Biblia original. No hay que olvidar nunca ese libro, dice Miguel Ángel en su fresco final, incluso construyendo un templo en Roma que sustituya al de Jerusalén.

Miguel Ángel era un amante del midrash, por esta razón ignoró el famoso comentario cristiano que explicaba que Jonás había sido engullido por una ballena. Al fin y al cabo el texto en hebreo decía simplemente dag gadol, «un gran pez». Los rabinos dicen que fue probablemente Leviatán, la bestia marina gigante que las almas buenas comerán para celebrar su redención cuando llegue el Mesías. Y eso es lo que vemos a la derecha de Jonás.

Luego, cerniéndose sobre el hombro izquierdo del profeta, aparece una rama con hojas que evidentemente pretendía sugerir el árbol kikayon que, hacia el final de la historia, creció de la noche a la mañana sobre la cabeza de Jonás para darle sombra y protegerlo del sol babilónico (Jonás, 4). Tenemos con ello un nuevo ejemplo en el que Miguel Ángel nos muestra sus conocimientos del Talmud y los utiliza para transmitirnos un mensaje en clave, pero atrevido. Según las demás interpretaciones de la historia de Jonás, el kikayon es una «calabacera»; pero lo que Miguel Ángel pintó sobre el altar del Papa no es una calabacera. Según los sabios del Talmud, se trata de un árbol relacionado con el ricino, un árbol que da un aceite considerado ritualmente inadecuado para encender la Menorah del Templo Sagrado. Una vez más el florentino realiza su declaración privada contra la corrupta Iglesia romana de su época: «No todo lo que parece sagrado es adecuado para el servicio divino». Sobre la cabeza del profeta —y, abajo, sobre la cabeza de los miembros de la corte papal— descansa el recordatorio de que lo profano no tiene cabida en la casa de Dios.

Y finalmente la genialidad de Miguel Ángel encontró también la manera de expresar otra idea bíblica mediante una estratagema brillante. Así es cómo Dios resume el pecado del pueblo de Nínive que a punto estuvo de provocar su ruina: «Pero Nínive tiene más de ciento veinte mil personas incapaces de discernir entre mano derecha y su mano izquierda». (Jonás, 4, 11). Imagínese estar confuso hasta el punto de no saber diferenciar la derecha de la izquierda o, lo que es lo mismo, el bien del mal, lo correcto de lo erróneo. Así es como el Señor describió la confusión moral.

Si observamos de nuevo las manos de Jonás, apreciaremos lo extraño y contorsionado de su posición, pues ambas manos se cruzan la una sobre la otra. ¿Qué estaba tratando de expresar Miguel Ángel? Evidentemente el corazón de la historia. Una nación que se ha descarriado no puede siquiera diferenciar la derecha de la izquierda. Y Miguel Ángel pensaba que a la Iglesia le había sucedido exactamente eso. No soportaba ver al autocrático y sifilítico Julio II encabezando una religión que había perdido su rumbo, que había dejado de ser fiel a la misión de sus fundadores. La Iglesia era cada vez más parecida a Nínive y más distinta de Nazaret. Pero denunciarlo en público habría significado arriesgarse a seguir el mismo destino que Savonarola, que había acabado sus días en Florencia quemado en la hoguera. No, Miguel Ángel pensaba predicar a través de su arte. Al tener la oportunidad de expresarse en el «Templo» del Vaticano, lo aprovechó al máximo con la esperanza de que sus espectadores lo comprendieran.

Y por fin Miguel Ángel se vengó de Julio. Supuestamente la capilla debía centrar toda su atención y majestuosidad en el pontífice, pero Jonás se alzaba imponente abalanzándose sobre él, robándole la escena… y Jonás levantaba la vista en dirección a un poder superior, «en dirección opuesta al Papa, que seguía abajo».

La mirada de Jonás es la clave de un último secreto, un secreto cristiano en esta ocasión. Miguel Ángel conocía a buen seguro el otro significado del nombre del profeta en hebreo. Como hemos visto en el capítulo XI, Jonás (pronunciado yo-NAH en hebreo) puede significar «Dios responderá». Pero tiene también otro significado: «paloma». Según la tradición cristiana, la paloma que desciende del cielo es el símbolo del Espíritu Santo. La paloma suele estar presente en las representaciones del Bautismo de Cristo cuando, según Mateo, 3, 16, Jesús vio al Espíritu Santo que descendía y se posaba sobre Él. Un ejemplo clásico es el que encontramos en el fresco de la capilla Sixtina, a la derecha del altar, pintado en el siglo XV por Pinturicchio y Perugino. De hecho, la pared del altar (incluyendo el altar del Papa en la basílica de San Pedro) es otra localización habitual para la paloma simbólica. La idea es que el Espíritu Santo ha descendido sobre el altar para iluminar y bendecir el santuario. ¿Por qué mira, entonces, Jonás hacia arriba? Miguel Ángel quería comunicar que tenía la impresión de que el Espíritu Santo no estaba presente en la Sixtina durante el papado de Julio. El artista esperaba que la Presencia Divina descendiera sobre la Iglesia, parafraseando a San Francisco de Asís, para aportar luz donde había sólo sombras, para aportar humildad donde sólo había arrogancia, para aportar amor donde había sólo intolerancia. Jonás se inclina hacia atrás y asoma la cabeza a través del tejado de la Sixtina para que pueda entrar un poco de luz pura del cielo e ilumine una época tremendamente oscura para la Iglesia.

Estamos ante la personificación del mensaje del artista: un profeta judío llamado «Paloma» sentado sobre el altar del Papa, en sustitución de la paloma cristiana que normalmente ocuparía ese lugar, y que mira hacia arriba en dirección a la Única Fuente de Luz y, por lo tanto, a través de su posición como sefirah de la Piedad (Chessed) uniría cabalísticamente el mundo material con el Divino. En una sola imagen Buonarroti entretejió arte y religión, tradición judía y tradición cristiana, ira y piedad, cielo y tierra.

A finales de octubre de 1512 después de cuatro años y medio atroces, Miguel Ángel fue finalmente liberado de la capilla Sixtina, eufórico, pues pensaba que nunca jamás tendría que volver a pintar nada en ese lugar. Si supiera lo que el destino le deparaba veintitrés años más tarde…