Una compañía de profetas

«La sabiduría se ha construido su casa, ha labrado sus siete columnas».

PROVERBIOS, 9, 1

Las gigantescas figuras del mundo antiguo se ciernen sobre nosotros, a veinte metros de altura. Pero no están mirándonos. Tienen algo mucho más importante en qué pensar: en el futuro. Forman un grupo curioso y variado: pitonisas paganas y profetas judíos. Son polos opuestos, en cierto sentido. Los imperios representados por las sibilas (Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma) trataron uno tras otro de acabar con los judíos y el judaísmo. Por otro lado, los siete profetas hebreos escogidos rezaron fervientemente para la erradicación de los cultos paganos dentro de las fronteras de la Tierra Santa de Israel para garantizar la continuidad del pueblo judío.

¿Qué podían tener en común? Combinar las imágenes de profetisas paganas y profetas hebreos, aunque no inaudito, no era una práctica común en el arte cristiano. No lo era, es decir, hasta Miguel Ángel. Aquí, en su trabajo en la bóveda de la Sixtina, nos muestra sus raíces neoplatónicas y talmúdicas creando un nuevo género de arte que es tanto inclusivo como multidimensional en su significado. Después de que él pintara la bóveda, esta combinación se convirtió en tendencia en la pintura renacentista y fue copiada por muchos artistas de la época, incluso por Rafael. Sin embargo, ninguno —incluyendo Tommaso dei Cavalieri, muy querido por Buonarroti, y su colaborador más próximo, Daniele da Volterra— decidió representar las cinco sibilas que encontramos en la bóveda de la capilla Sixtina. Evidentemente, la elección de Miguel Ángel escondía un motivo secreto. ¿Cuál?

La primera pista, que aparece en todos los retratos de sibilas y profetas de la Sixtina, excepto en uno, es un pergamino o un libro, símbolo de la alfabetización. Con los libros y los escritos, Miguel Ángel nos muestra que cree que estos videntes eran los intelectuales de sus respectivos tiempos y lugares. De hecho, la raíz latina de la palabra «alfabetización» es la misma que la de la palabra «intelecto»: leggere, «leer». El origen de la palabra «intelectual» nos ofrece también su verdadero significado: inter-leggere, «leer entre». Un intelectual se define por su habilidad para leer entre líneas, para analizar y pensar críticamente, para comprender simultáneamente los diversos niveles de las cosas. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer para apreciar con plenitud las obras de Miguel Ángel y de los demás artistas renacentistas.

Leamos pues entre líneas, pues seguramente existe otro motivo por el que Miguel Ángel depositó libros y pergaminos en las manos de estos videntes. Hacía escasos meses que había finalizado una odiosa tarea, el vaciado de la gran escultura de bronce de Julio II para la catedral de Bolonia, el sello simbólico del Papa Guerrero de su dominio sobre la ciudadanía rebelde. Buonarroti aborrecía todo lo que tenía que ver con aquella obra: trabajar el bronce, realizar un retrato banal, tener que soportar el clima lluvioso de Bolonia, e incluso el vino de la región, que no sentaba bien a su estómago florentino. El momento más bajo se produjo cuando tuvo que obtener la aprobación papal para iniciar el proyecto.

Cuando le mostró a Julio el modelo en barro de la escultura que tenía proyectada, Miguel Ángel le preguntó al Papa si le gustaría aparecer representado con un libro en la mano. «¿Qué? ¿Un libro?», se mofó Il Papa terribile. «Una espada. Yo no soy un erudito». Miguel Ángel, por una vez (al menos que nosotros sepamos), obedeció sumisamente. (Cuatro años después, justo cuando Buonarroti finalizaba los frescos de la bóveda, los boloñeses, siempre con su mentalidad independiente, se sublevaron contra el Papa y fundieron su retrato en bronce. Reutilizaron el metal para construir un gigantesco cañón que sería utilizado para su continua lucha por su libertad y al que bautizaron con el nombre de Julia).

El encargo que recibió Miguel Ángel después de la escultura de bronce fue el proyecto de la bóveda de la Sixtina. La actitud despreciativa del Papa respecto a la literatura y la erudición seguía aún fresca en la cabeza de Buonarroti cuando concibió lo que el historiador de arte, profesor Howard Hibbard, denomina sus «niveles de significado interpenetrantes». Para distinguir a los sabios videntes de antaño del Papa antiintelectual, el artista representó a todas las sibilas y profetas (exceptuando a Jonás) con libros y escritos, una sutil y poco escondida humillación que debió proporcionar a Miguel Ángel buenos ratos de satisfacción durante las largas horas que pasó trabajando en el techo.

Analizaremos ahora la elección de protagonistas de Miguel Ángel, y empezaremos por las cinco sibilas, por aquello de «las damas primero».

Hay quien dice que la palabra «sibila» viene de la antigua palabra griega sibylla, que significa «profetisa», pero es bastante más probable que derive de la palabra babilónica-aramea sabbail, más antigua, y que significa «antigua persona de Dios». Técnicamente, una sibila no es lo mismo que una profetisa. Una sibila, u oráculo, sólo respondía a la pregunta que se le formulaba, mientras que un profeta es un mensajero o portavoz celestial, que habla, bendice, maldice y predice el futuro sin que ningún hombre se lo pregunte.

En el mundo clásico había diez sibilas, a las que la tradición cristiana añadió después dos más. Sus nombres y lugares de origen varían de país a país, y de escritor en escritor. Sin embargo, las más famosas, y las que probablemente mejor conocía Miguel Ángel, eran: la sibila de Libia, la sibila Pérsica, la sibila de Helesponto, la sibila Tiburtina, la sibila de Cumas, la sibila Délfica, la sibila de Eritrea, la sibila de Cimeria, la sibila Frigia, la sibila de Samos y la sibila de Marpeso. Las tres sibilas paganas que fueron comúnmente aceptadas como profetisas de la Iglesia fueron la Tiburtina, la del Helesponto y la de Samos, lo que las convirtió en las sibilas elegidas en las escasas ocasiones en que fueron representadas en el arte medieval. La sibila Tiburtina, del Tivoli, cerca de Roma, predijo a César Augusto la llegada de Jesucristo, además de revelar que el futuro emperador Constantino se convertiría al cristianismo y que el Anticristo sería un judío de la tribu de Dan (una leyenda explotada con frecuencia por los antisemitas de la época). La sibila de Helesponto predijo la Crucifixión y por esta razón aparece siempre representada con la cruz. La sibila de Samos ocupaba un especialmente importante lugar de honor por su concreta predicción de que Jesús nacería en un establo. Resulta revelador y notable que, a pesar del renombre de estas tres sibilas, Miguel Ángel se negara a utilizar sus imágenes en la Sixtina.

¿Y cuáles fueron las cinco sibilas que eligió Miguel Ángel para formar en conjunto en su bóveda? ¿Y cuál fue el motivo de su selección en lugar de las que parecían mucho más lógicas? Sigamos el orden en que las pintó, empezando a partir de la pared de entrada a la capilla. La secuencia que veremos es la sibila Délfica, la sibila de Eritrea, la sibila de Cumas, la sibila Pérsica y la sibila de Libia.

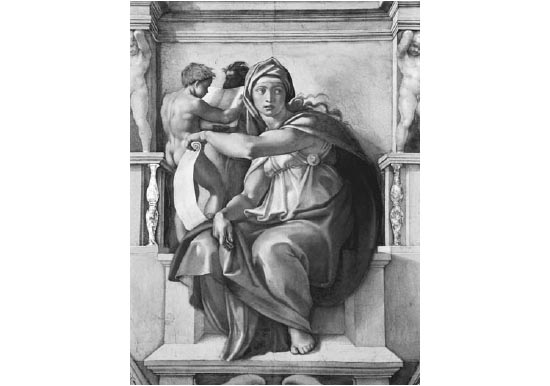

LA SIBILA DÉLFICA

La sibila Délfica posee una belleza y una ambigüedad sexual sobrecogedoras. Si no fuera por los convincentes pechos y por los escasos mechones de pelo que asoman por debajo de su velo, podría confundirse fácilmente con un joven adolescente. (De hecho, Miguel Ángel utilizó como modelos para las sibilas a jóvenes varones de constitución sólida). Cuando se contempla el fresco en directo, los ropajes, teñidos con caros tintes, tienen un brillo casi metálico, una gesta técnica asombrosa teniendo en cuenta que está realizada con yeso y pintura hace ya quinientos años.

La sibila Délfica. Véase fotografía 11 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

Se trata de una de las primeras sibilas, procedente de Delfos, en la antigua Grecia. No debe confundirse con Pitia, la sacerdotisa de Apolo, más conocida como el Oráculo de Delfos, un personaje destacado en numerosos relatos épicos y tragedias griegas. La sibila Délfica de Miguel Ángel, como las otras cuatro sibilas de la Sixtina, no tiene un nombre específico; su identidad queda restringida a su localización geográfica. Su sencilla vestimenta clásica griega subraya sus orígenes. Los mechones de cabello rubio muestran que es supuestamente hija del dios del sol, Apolo. En la literatura clásica, simbolizada por el pergamino que sujeta en la mano, aparece en La Eneida, el poema épico de Virgilio.

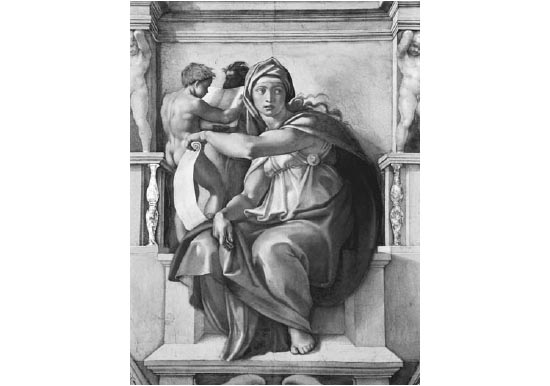

LA SIBILA DE ERITREA

La sibila de Eritrea (o según Miguel Ángel, Erythraea) es en realidad babilónica, pues nació en Caldea, el lugar de nacimiento de Abraham, el fundador del judaísmo. Hoy en día, esta zona forma parte de Irak. Al igual que la sibila Délfica, la sibila de Eritrea es muy masculina. Sus brazos serían la envidia de cualquier culturista. Su brazo derecho recuerda el David de Florencia. Parece como si Miguel Ángel echara de menos su querida vida de escultor mientras estaba pintando la bóveda y que siguiera soñando en sus obras favoritas realizadas en mármol.

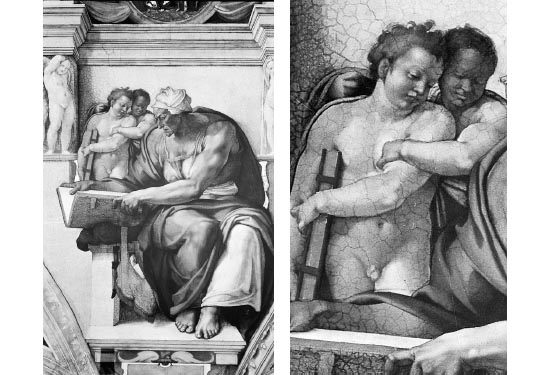

La sibila de Eritrea. Ilustraciones de Erich Lessing, obtenidas a través de Art Resource of New York.

Algunos historiadores atribuyen a la sibila de Eritrea la invención del acróstico, pues escribía sus profecías en hojas. Colocadas en el orden correcto, las primeras letras de las hojas deletrearían una palabra clave que serviría para comprender su predicción. En la versión de Miguel Ángel la hoja del libro que tiene ante ella empieza con una gran Q manuscrita.

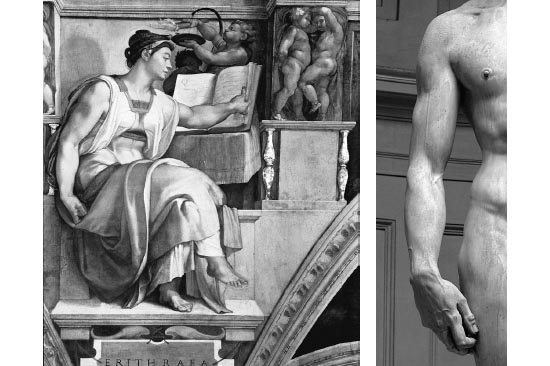

LA SIBILA PÉRSICA

Poco se sabe de la sibila Pérsica excepto que supuestamente predijo las hazañas de Alejandro Magno. En la representación de Miguel Ángel aparece como una mujer anciana que tiene que acercarse el libro a los ojos para poder leerlo. Aun siendo mayor, posee un brazo increíblemente musculoso que parece pertenecer más a una escultura masculina que a la pintura de una anciana, un toque típicamente paradójico de Miguel Ángel.

La sibila Pérsica. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

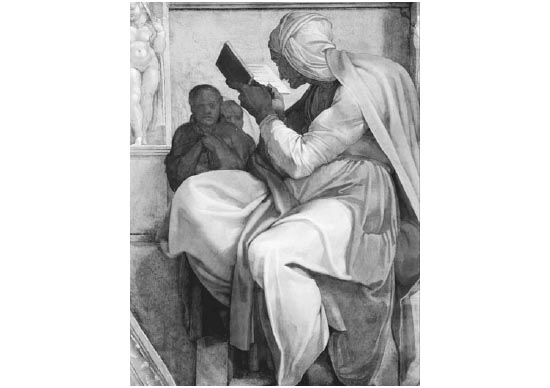

LA SIBILA LIBIA

A pesar de su nombre, la sibila Libia era de Egipto, concretamente de un oasis situado en la zona conocida como Desierto Libio. Aparece en muchos relatos antiguos, y la versión que Miguel Ángel debía conocer era a buen seguro la de Plutarco. En ese relato, Alejandro Magno consulta con ella, y la sibila le predice que se convertirá en un gran conquistador y en el gobernador de Egipto.

En el panel el artista la representa cogiendo o dejando un libro, y el putti que tiene a su lado sujeta además un pergamino en su mano. La sibila Libia es especialmente famosa por sus palabras sobre la «llegada del día en el que todo lo oculto será revelado». Es muy posible que Miguel Ángel la pintara pensando en el día en que los mensajes ocultos de la Sixtina salieran finalmente a la luz.

Izquierda: La sibila Libia. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

Derecha: Boceto de La sibila Libia. Ilustración de Metropolitan Museum of Art, obtenida a través de Art Resource of New York.

Miguel Ángel sentía una fuerte afinidad con Alejandro Magno en diversos sentidos. Alejandro, como Miguel Ángel, era amigo de los judíos y estaba fascinado por su religión y su cultura. Gracias a su pasión por aprender y por sus conquistas, Alejandro tendió un puente entre las culturas griega, egipcia y judía. Y a nivel personal, tanto el artista como el antiguo conquistador fueron amantes de hombres.

Como inciso interesante, hay que destacar la existencia de un excepcional boceto superviviente que realizó Miguel Ángel cuando preparaba el panel de la sibila Libia, que viene a demostrar que utilizó jóvenes como modelos para las sibilas.

LA SIBILA DE CUMAS

Hemos reservado la sibila de Cumas para el final por ser la última y la más famosa de las sibilas. Pese a que Cumas se encontraba cerca de la actual Nápoles, está considerada como la sibila de Roma. Fue la sibila de Cumas quien escribió los libros sibilinos y los vendió a Lucio Tarquino el Orgulloso, uno de los legendarios reyes de Roma. Según la historia, cada vez que le ofrecía en venta uno de sus libros con profecías sobre el futuro de Roma, él se quejaba de que el precio era demasiado elevado. Pero la sibila de Cumas era una negociadora aún más dura que el rey. Cada vez que él se negaba a comprar, ella quemaba uno de aquellos pergaminos insustituibles y subía a continuación su precio de venta. Cuando Tarquino el Orgulloso cedió, ella le vendió el tercio superviviente de los libros a cuatro veces el precio original.

Pero la sibila de Cumas recibió su merecido. El mitológico dios Apolo la deseaba por su belleza y su sabiduría. Ella le pidió primero un favor: cogiendo un puñado de arena, le dijo a Apolo que quería vivir tantos años como granos de arena tuviera en su mano. Él le concedió el deseo, pero luego ella lo rechazó. Apolo le respondió diciéndole: «Muy bien, pero olvidaste pedirme que te concediera la juventud junto con tu prolongada vida». A medida que fueron transcurriendo los siglos, la sibila de Cumas continuó con vida, pero cada vez más vieja, arrugándose con la edad hasta tal extremo que acabó cabiendo dentro de una tinaja de aceite. Miguel Ángel la representa, a pesar de su impresionante cuerpo musculoso, como una vieja fea, con la cabeza tan encogida que ya es mucho más pequeña que el cuerpo.

Izquierda: La sibila de Cumas. Véase fotografía 12 en el cuadernillo de imágenes.

Derecha: Detalle del gesto obsceno «angelical». Ilustraciones de Erich Lessing, obtenidas a través de Art Resource of New York.

Los libros sibilinos, si es que existieron alguna vez, fueron destruidos por un incendio en el 83 a. C. Esto significa que los llamados libros sibilinos, mezclados con las antiguas enseñanzas éticas del Pseudofocílides que se estudiaban en tiempos de Miguel Ángel, eran invenciones medievales. Pero esto no impidió a la Iglesia extender la idea de que la sibila de Cumas había profetizado tanto la llegada de Jesús como la elección divina de Julio II como Papa. Por eso Buonarroti, deseoso de mantener tranquilo a Il Papa terribile durante aquel delicado proyecto, vistió a la sibila de Cumas con los colores azul real y dorado de la familia Della Rovere y la colocó justo en la zona central de la pared, delante de la zona donde se situaba el trono papal. La sibila de Cumas simboliza a Julio, al Vaticano y a Roma. Pero aun así, incapaz de reprimir sus verdaderos sentimientos hacia el Papa, Miguel Ángel insertó un putto (el singular de putti) muy poco angelical haciéndole un gesto obsceno a la anciana dama, igual que había hecho en el panel de Zacarías sobre la puerta principal. Pero colocó este atrevido insulto personal de forma tan sutil que sólo ha podido ser descubierto recientemente, durante los trabajos de limpieza y restauración de la Sixtina. Ahora, cinco siglos después, vemos que la rabia del artista consiguió, sorprendentemente, hacer un gesto obsceno hacia el papa Julio II no sólo una vez, sino dos veces, en el proyecto de la bóveda encargado personalmente por él.

La localización de cada una de las sibilas tiene también su significado y ayuda a explicar su mensaje. Veamos dónde se encuentran las otras cuatro.

Como el lector recordará, los cuatro paneles en forma de abanico que ocupan las esquinas de la capilla representan los cuatro exilios que los judíos tendrán que soportar, según las predicciones del Libro de Daniel: Egipto, Babilonia, Persia y Grecia. Es por estos cuatro exilios y por la posterior redención que, según muchas interpretaciones, los judíos beben las cuatro copas ceremoniales de vino durante el Seder pascual. En la bóveda, Miguel Ángel yuxtapuso cada sibila cerca del exilio que representa. La sibila Délfica es el símbolo del dominio griego; está situada cerca de la esquina correspondiente a Judit y Holofernes, relacionada con la historia de la Jánuca del Libro de los Macabeos que relata la liberación del pueblo judío del dominio griego (helenístico). Libia, de quien Buonarroti, gracias a sus estudios de Plutarco, sabía era originaria de Egipto, aparece situada cerca del panel de esquina donde se representa la escena de la serpiente de bronce de Moisés salvando a los judíos que acaban de ser redimidos de Egipto.

Persia, naturalmente, se sitúa cerca de la esquina ocupada por la historia de Ester, que salva a los judíos de Persia del genocida Amán. Eritrea, que en realidad era de Babilonia, supuso un problema para el plan de Miguel Ángel. El exilio babilónico acabó con la conquista militar persa, no con un héroe o heroína judío. Esto habría creado una escena confusa y de escasa inspiración religiosa y habría alterado el tema de la redención judía por medio de un héroe o heroína judía situado en cada una de las cuatro esquinas. Por lo tanto, el mejor símbolo espiritual que el artista pudo elegir fue la liberación de la otra nación pagana del Oriente Medio fronteriza con la antigua Israel: los filisteos. Así pues, cerca de Eritrea, la sibila del Oriente Medio, representa al héroe judío David derrotando a Goliat, el gigante filisteo.

Y esto nos deja con la sibila de Cumas, el símbolo de Roma. En vida de Miguel Ángel, se seguía considerando que los judíos orientales estaban en el exilio romano, pues vivían bajo la dominación de la Iglesia. Esta es la razón por la cual coloca al putto realizando un gesto obsceno en dirección a la sibila de Cumas. Ella es el símbolo de todo lo que Miguel Ángel detestaba sobre los abusos de poder, la intolerancia y la hipocresía del Vaticano. Según describía en su poema, el Vaticano de sus tiempos había distorsionado y traicionado tanto a Jesucristo como al cristianismo. Por eso tenía que ser tan astuto y cuidadoso escondiendo sus mensajes en la Sixtina. Miguel Ángel había prometido al Papa y a sus consejeros que el tema de la bóveda sería la redención del mundo a través de la Iglesia. Pero, en cambio, insertó magistralmente su anhelo personal por la futura redención del mundo del dominio del corrupto liderazgo de la Iglesia de su época.

LOS PROFETAS HEBREOS

Ahora estudiemos con detalle los siete profetas hebreos. El primer punto a tener en cuenta es por qué Miguel Ángel eligió este número. Por ahora sabemos que deben existir muchas razones simbólicas sobre el porqué de este número, pues estamos ante una obra de arte concebida para expresar en secreto una manera de ver el universo con múltiples estratos, tal y como se alude en el Talmud y la Cábala. Lo que nos viene a la cabeza de inmediato, naturalmente, son los siete días de la Creación. Según la Cábala, no sólo el universo material, sino también la Realidad se creó en esos siete días. Sería normal que Miguel Ángel quisiese subrayar este hecho en el diseño de su bóveda, que esperaba creara una nueva realidad de espíritu universal. Y los siete profetas judíos elegidos encajaban a la perfección en este mensaje, pues todos ellos predijeron una futura redención espiritual, no sólo para los judíos, sino para toda la humanidad.

Otro significado clave del número siete es su conexión con las siete «luces» de la Sagrada Menorah, el candelabro de siete brazos que se hallaba en el interior del templo de Jerusalén. Aunque en la rejilla de partición del siglo XV ya había representadas siete llamas de mármol, Miguel Ángel quiso añadir su propia versión de la Menorah a la copia a tamaño natural del Templo Sagrado. Y es bueno que lo hiciera, teniendo en cuenta que una generación después de que Miguel Ángel finalizara la bóveda, otro Papa añadiría una octava llama de mármol a la partición, destrozando expresamente con ello su correspondencia con la Menorah. El profeta Zacarías visualizó las siete luces de las llamas de la Menorah como los «ojos de Dios» mirando en todas direcciones. Y este es seguramente el motivo por el que Buonarroti repartió sus siete profetas por la bóveda, mirando en todas direcciones, para ser testigos a los ojos de Dios de lo que sucede en la Sixtina y en el mundo en general. De un modo similar, los profetas recuerdan también el midrash, que identifica siete nubes de gloria que protegieron a los hijos de Israel mientras vagaban por el mundo. La Cábala explica que estamos amenazados por siete partes: este, oeste, norte y sur, arriba y abajo, y finalmente por nuestro propio yo interior.

Y una explicación más es la de que los profetas representan las siete Middot, las siete características de las siete sefirot, o esferas (en singular, sefirah) inferiores, del Árbol de la Vida cabalístico. Estas siete Middot, en orden ascendiente hacia la Unidad Divina, son:

1. Malchut: «imperio, reino». Se trata del mundo material y del deseo de comodidades y éxitos materiales.

2. Yesod: «base». El principio o la base del deseo del alma de hacer alguna cosa más allá del mundo material. Es la base de la espiritualidad y la religión, y el vínculo esencial entre el cielo y la tierra.

3. Hod: «gloria, esplendor». La habilidad de conservar la fe ante la adversidad, la tristeza y la derrota. Está sefirah es la perseverancia, la capacidad de aceptar la voluntad divina y de mantener la palabra dada a Dios, pase lo que pase.

4. Netzach: «victoria, eternidad». Es el otro lado de la perseverancia, luchar continuamente por el éxito, sea material (a través de medios éticos, por supuesto) o espiritual. Es la habilidad, tal y como lo expresaron los líderes espirituales afroamericanos en su lucha por los derechos civiles durante la década de 1960, de «mantener la mirada fija en el premio».

5. Tiferet: «belleza». Es la sefirah central de las siete Middot y del Árbol de la Vida. Representa el equilibrio, la unificación y armonía de polos aparentemente opuestos.

6. Gevurah: «fuerza, poder». Se sitúa en el mismo lado del Árbol de la Vida que Hod. Es el lado de la fuerza masculina del Árbol. Esta sefirah recibe también el nombre de Din, o Juicio, pues la fuerza de Gevurah viene de establecer parámetros y romper límites. La gente espiritual extrae energía de Gevurah y Din cuando opina y establece limitaciones basadas en la fe, como la limitación entre el bien y el mal, entre lo puro y lo impuro, y entre lo sagrado y lo profano.

7. Chessed: «piedad, compasión, bondad». Se sitúa en el mismo lado del árbol que Netzach, el lado femenino y cariñoso del árbol. Chessed, aun en apariencia más pasiva y flexible que Gevurah, es en realidad más fuerte, pues la piedad y la compasión pueden acabar superando el poder pasando por encima de sus rígidos límites.

¿Cómo se relacionan los siete profetas de la bóveda de la Sixtina con las siete Middot? Las siete Middot están consideradas también como siete «pasos» espirituales que nos acercan a Dios. Si avanzamos en la bóveda de este a oeste, tenemos:

1. Zacarías, cuyo nombre significa «Dios ha recordado». Su mensaje subraya todos los imperios del mundo material que intentaron exterminar la fe judía. En cada caso, Dios recordó y redimió al pueblo judío, tal y como se representa en los cuatro frescos de las pechinas. Así pues, Zacarías representa el atributo de Malchut.

Izquierda: Joel.

Derecha: Isaías. Ilustraciones de Erich Lessing, obtenidas a través de Art Resource of New York.

2. Joel: «Dios es Dios». Su nombre nos indica vincular todo lo existente en el mundo material con el mundo espiritual, para recordar que detrás de todo lo que percibimos con nuestros cinco sentidos, siempre está Dios. Joel es Yesod, el vínculo con nuestro sentido de la espiritualidad.

3. Isaías: «Dios es mi salvación». Fue él quien alertó de las horribles derrotas y sufrimientos que los judíos tendrían que soportar, pero también les animó a mantener la fe. En este panel, Miguel Ángel pintó dos putti con mirada ansiosa, uno de los cuales señala hacia atrás en dirección a Jerusalén y su templo, destruidos. Isaías parece estar escuchando sus tristes noticias, pero no cierra el libro del todo, sino que conserva el punto donde estaba leyendo, pensando en un futuro en que volverá a abrirlo. Ocupa el lugar de Hod.

4. Ezequiel: «Dios es mi fuerza». Aparece después de que lo hayan interrumpido cuando estaba leyendo su pergamino, con un putto asustado a su izquierda (el lado negativo), y parece estar pidiendo consejo al ángel que está a su derecha. Este ángel levanta tranquilamente su brazo derecho, el del poder, y casualmente mostrando un estupendo y fuerte bíceps izquierdo, mientras que con la mano derecha señala hacia arriba, en dirección al origen de su fuerza vencedora: el Todopoderoso. Ezequiel explicó a los sufrientes judíos que al final acabarían recuperando Jerusalén y construirían allí el Tercer Templo Sagrado. Representa la perseverancia para mantenerse en el camino hasta alcanzar la victoria final y, por lo tanto, ocupa el lugar de Netzach.

Izquierda: Ezequiel.

Derecha: Daniel. Ilustraciones de Erich Lessing, obtenidas a través de Art Resource of New York.

5. Daniel: «Dios ha juzgado». Daniel fue uno de los más bellos e inteligentes jóvenes secuestrado por Nabucodonosor cuando este conquistó el antiguo Israel y llevó a la nación hacia el exilio babilónico. Tal y como queda descrito en Daniel, 5, 1-28, en el transcurso de un orgiástico banquete celebrado en el palacio del rey, los paganos utilizaron los recipientes sagrados robados del Templo de Salomón como platos para la comida. Dios escribió en la pared, por encima de sus cabezas: Mene Mene Tekel Ufarsin. Daniel, el único capaz de interpretar estas palabras, informó al tirano Nabucodonosor de que Babilonia había sido pesada en la balanza celestial y había resultado deficiente. Poco después, el malvado régimen fue derrocado y el pueblo judío regresó a su Tierra Santa. Daniel, como símbolo importante de la redención futura tanto de los judíos como de los cristianos, resulta adecuado para ocupar el puesto central de Tiferet.

6. Jeremías: «Dios me ha exaltado» o «He exaltado a Dios». Fue el orador más duro de todos los profetas y castigó severamente la corrupción tanto del sacerdocio como de los líderes de las naciones. Incluso hoy en día, reciben el nombre de «jeremiadas» aquellos discursos que fustigan con dureza el orden establecido. Tal y como Jeremías avisó, Dios se exaltó mediante el juicio estricto y el potente castigo de Israel, cuando Babilonia destruyó Jerusalén, incendió el Templo Sagrado y se llevó a la población al exilio. Ocupa naturalmente el lugar de Gevurah/Din.

7. Jonás: «Dios responderá». Su nombre tiene connotaciones de piedad, el atributo de Chessed. Jonás recibe la amedrentadora orden de predicar el arrepentimiento en la gigantesca y corrupta ciudad pagana de Nínive. Se queda asombrado al ver que sus habitantes le prestan atención de inmediato y Dios muestra su compasión divina hacia ellos. Las últimas palabras de su Libro son de Dios, explicándole a Jonás por qué era tan vital tener compasión de esa gran ciudad, independientemente de que sus habitantes fueran gentiles o judíos.

Jeremías y Jonás tienen muchos más niveles de significado. Miguel Ángel los pintó hacia el final de sus arduos trabajos en la bóveda y por ello los llenó de tantos mensajes. Es por esto que volveremos a ellos al final de nuestra visita privada.

Lo que no podemos pasar por alto es que igual que Miguel Ángel omitió las sibilas «cristianizadas» habitualmente utilizadas por la Iglesia como precursoras de Cristo, también dejó de lado algunos de los profetas hebreos cuya elección habría sido más evidente. Cierto es que la Iglesia interpretaba a algunos de los profetas como principales portavoces de la validez de Jesucristo como Mesías; sin embargo, de haber sido esta la intención del artista en sus frescos, sin duda alguna habría elegido a Miqueas, Ezra, Oseas, Amos o Malaquías —todos ellos citados con frecuencia por la Iglesia— en lugar de elecciones comparativamente más irrelevantes, como Jeremías y Joel.

Miguel Ángel tenía que estar perfectamente al corriente de la tendencia del Vaticano hacia querer reinterpretar las imágenes. Había visto esculturas paganas ligeramente alteradas y rebautizadas con nombres de santos católicos. (De hecho, incluso un siglo después de Buonarroti, el artista barroco Bernini ordenó que se hiciese exactamente esto con docenas de esculturas antiguas para llenar con ellas las filas de los ciento cuarenta santos que se alinean sobre la bella columnata que rodea la plaza de San Pedro en el Vaticano). Así pues, para asegurarse de que en una fecha futura la Iglesia no intentara cambiar la identidad de sus sibilas paganas y sus profetas judíos, Miguel Ángel encabezó con mucha sutileza cada una de las imágenes con su correspondiente nombre. Y es una suerte que lo hiciese, pues es a través de sus verdaderos nombres e identidades que sus mensajes ocultos han podido llegar hasta nuestros días.

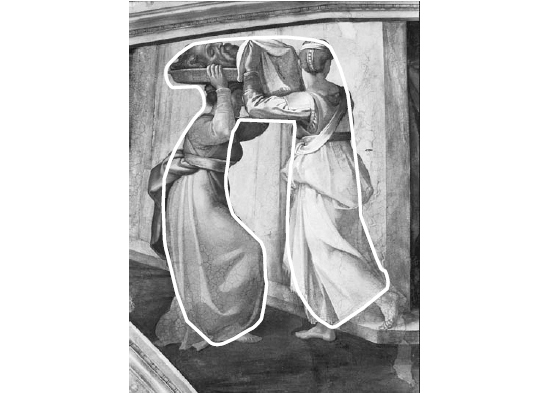

El astuto artista quería asegurarse de que su mensaje cabalístico fuera redescubierto y creído, de modo que dejó una última pista para los más escépticos. Una vez conocidas las siete Middot y su significado, el lector podrá captar otra pista muy reveladora que aparece en un panel analizado con anterioridad. Recuerde que en el panel de David había una letra hebrea escondida, la «gimel», formada mediante el perfil de los cuerpos de David y Goliat. Gimel significa Gevurah, el lado fuerte y masculino del Árbol de la Vida, siempre a la izquierda del árbol. Si volvemos a observar el panel de la otra pechina, la de Judit y Holofernes, veremos con claridad que los cuerpos de Judit y su doncella, unidos por sus brazos y la cesta donde transportan la cabeza del general enemigo, forman el distinguible perfil de otra letra hebrea. Se trata de la «chet», que tiene este aspecto:  .

.

Panel de Judit y Holofernes en el que se ve la letra hebrea «chet» formada por los cuerpos de las dos, unidos por sus brazos y la cesta. Véase fotografía 9 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

Cabe destacar que Buonarroti tuvo mucho cuidado y oscureció la parte posterior del borde de la falda de la criada, como cortándolo, clarificando con ello la forma de la letra chet. ¿Por qué quería que apareciese esta letra en la pechina de Judit? Chet es la letra que simboliza Chessed, el lado cariñoso y femenino del Árbol de la Vida. Siempre es el lado derecho del árbol.

Si nos situamos en el extremo de la capilla Sixtina por donde entraba el público en tiempos de Miguel Ángel, en el portal papal, el David con la letra gimel queda situado a la izquierda, como Gevurah. La derecha, correspondiente a Chessed, está ocupada por el panel de Judit, con la letra chet. Los que comparten la familiaridad de Miguel Ángel con las letras hebreas y los conceptos cabalísticos no tendrán ninguna dificultad en percibir que el artista recurrió a las enseñanzas judías que había aprendido de sus tutores privados en el palacio de los Medici y las incorporó con brillantez en el corazón de la capilla más sagrada del cristianismo.

No es casualidad que estos mensajes estuvieran situados en lo alto de la bóveda. De hecho, Miguel Ángel concibió su proyecto a varios niveles para que cuanto más nos alejáramos del suelo y más ocultos pudieran estar de la visión ordinaria, más frecuentes y más atrevidos fueran los mensajes velados que encontráramos. De hecho, en la parte más alta de la bóveda —la franja central que recorre la capilla Sixtina en toda su longitud— se reservó lo mejor para el final…