Las cuatro esquinas del universo

«… y llamarás tus muros “Salvación”».

ISAÍAS, 60, 18

Uno de los logros técnicos más asombrosos de Miguel Ángel en la bóveda de la capilla Sixtina es también una de sus declaraciones más profundas, y uno de los elementos más ignorados del fresco: las cuatro esquinas.

Las cuatro pechinas (pennacchi, en italiano) son los paneles curvos en forma de abanico que se encuentran en el lugar donde las paredes de la capilla se unen a la bóveda. En términos arquitectónicos, formarían parte de lo que se conoce como bóveda baída, y tienen el aspecto de triángulos colgantes. Eran las partes más difíciles de pintar debido tanto a su forma como a su localización, sin olvidar su superficie imperfecta y cóncava. Miguel Ángel carecía de experiencia en pintar al fresco formas de este tipo, pero su memoria fotográfica acudió en su ayuda. A los 13 años, siendo un aprendiz en Florencia, había ayudado durante un breve periodo a su maestro Ghirlandaio (por casualidad, uno de los artistas del siglo XV que pintó al fresco las paredes de la Sixtina) a pintar unos paneles que tenían una forma similar. Se trataba de los tímpanos, o paneles triangulares planos, de la capilla Tornabuoni de la iglesia de Santa María Novella. Para contrarrestar la forma irregular, Ghirlandaio había insertado en el centro efectos verticales de gran tamaño y había pintado imágenes más pequeñas a ambos lados.

Miguel Ángel, cuatro décadas después, y a pesar de carecer de experiencia previa en la composición de frescos —además del doble reto que suponía una forma triangular con una profunda curvatura interna—, recurrió con brillantez a la misma técnica en las cuatro esquinas de la Sixtina. Gracias al énfasis vertical sobre su centro, las pechinas parecen planas en lugar de mostrar la profunda sangría que en realidad poseen, otro de los trucos técnicos que el gran artista aplicó en la Sixtina. Pero no se trata meramente de una solución técnica, porque es aquí donde, estrato tras estrato, escondió sus verdaderos mensajes.

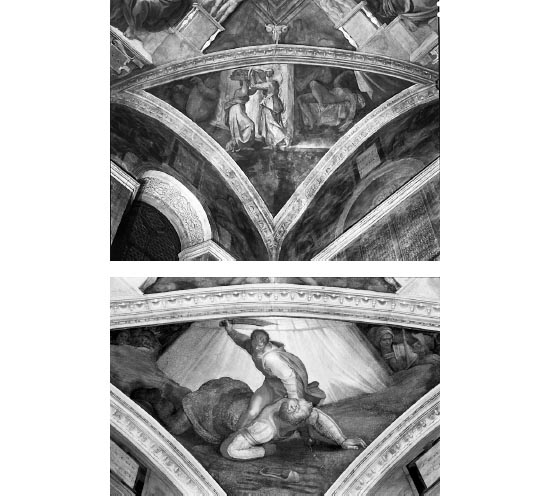

En el extremo de la capilla, allí donde iniciamos nuestra visita con la imagen de Zacarías, vemos al profeta flanqueado por las dos primeras pechinas. Estas dos pechinas tienen un diseño mucho más sencillo que el de las dos que pintará cuatro años después, una muestra de que Miguel Ángel iba aprendiendo sobre la marcha. A la izquierda, vemos la historia de Judit, que decapitó al general enemigo Holofernes. A la derecha, vemos el momento del clímax en la lucha entre David y Goliat.

Los paneles tienen un importante tema en común. Ambos son ejemplos de un enemigo despiadado y supuestamente invencible de los judíos siendo decapitado por unos hebreos en apariencia débiles e indefensos. Hay que destacar que uno de los casos destaca el papel heroico de una mujer, Judit, mientras que el otro destaca el del joven pastor, David. Cuando era un aprendiz adolescente, Miguel Ángel había visto las esculturas de Judit y David en el patio del palacio de los Medici, aunque aquí en la Sixtina cambió por completo sus imágenes para poder esconder en ellas mensajes prohibidos.

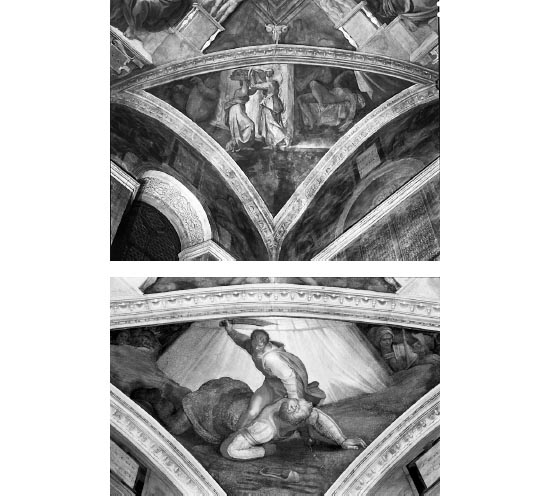

En el lado oeste de la capilla, sobre la pared del altar mayor, las otras dos pechinas cuentan la historia de Ester y Amán, en la esquina izquierda, y de la serpiente de bronce de Moisés, en la esquina derecha. Nos encontramos una vez más ante un héroe y una heroína salvando de la desgracia al pueblo judío. Pero ¿por qué eligió Miguel Ángel estas cuatro historias y por qué las pintó precisamente en las pechinas?

Demos primero un rápido repaso a las historias.

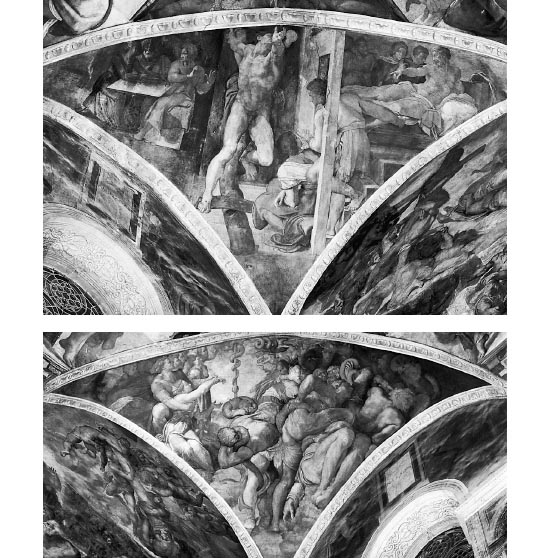

El Libro de Judit forma parte de los Evangelios Apócrifos, la recopilación de historias religiosas canonizada por la Biblia católica pero no por la judía, aunque importante para ambas creencias. Los Apócrifos, por lo tanto, nos sirven como puente entre las dos religiones, algo que evidentemente debió de valorar sobremanera Miguel Ángel. El Libro de Judit está vinculado mediante la tradición judía al Libro de los Macabeos, que relata la guerra de liberación religiosa librada por Judas Macabeo contra los helenistas grecoasirios, una victoria conmemorada hoy en día como la historia de Jánuca (la Fiesta de las Luminarias). Judit es una bella viuda judía que vive indefensa en su ciudad, Betulia, Israel, cuando Holofernes se dispone a aniquilarla como primer paso hacia la destrucción de Jerusalén. La aterrorizada población se declara públicamente en ayuno y reza para que el Señor le otorgue la liberación. Judit trama una valiente estrategia; se embellece con sus mejores galas y sale de la ciudad acompañada sólo por su doncella de confianza y completamente desarmada.

Arriba: Pechina de Judit y Holofernes, esquina noreste de la capilla. Véase fotografía 9 en el cuadernillo de imágenes.

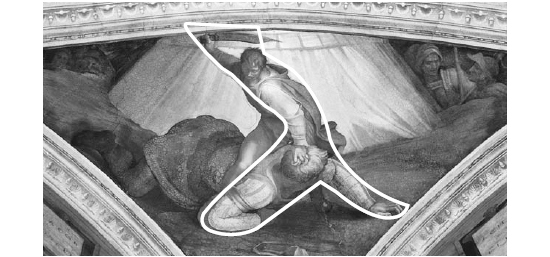

Abajo: Pechina de David y Goliat, esquina sudeste de la capilla. Véase fotografía 10 en el cuadernillo de imágenes. Ilustraciones de Erich Lessing, obtenidas a través de Art Resource of New York.

Desarmada exceptuando, claro está, su fe, su belleza y su sabiduría. Las interceptan enseguida los soldados de Holofernes, que a buen seguro las habrían violado y asesinado de no ser por la oferta de Judit de someterse sexualmente a Holofernes, así como de proporcionarle información secreta que ayudará al ejército helenístico a tomar la ciudad sin perder ni un solo hombre. La oferta convence a los soldados, que conducen a las dos mujeres hasta la tienda de su líder. Holofernes queda seducido de inmediato por la gran belleza y encantos de Judit y da órdenes a sus hombres de celebrar por anticipado la victoria y de preparar un banquete erótico para dos en su tienda. Judit obliga a Holofernes y a sus guardaespaldas a brindar tantas veces por la destrucción de los judíos, que los hombres acaban ebrios. Judit reza entonces para tener fuerzas y con la espada de batalla del propio Holofernes, le corta la cabeza mientras yace inconsciente en su cama. Con la ayuda de su doncella, esconden la cabeza en una cesta y vuelven con ella a la ciudad. Judit muestra entonces la cabeza a su pueblo, que se alegra de la victoria y recupera la moral. A continuación, la cabeza es colgada en la muralla de la ciudad. Cuando las tropas greco-asirias ven la cabeza empalada de su líder, pierden todo su valor y salen huyendo. Los judíos los persiguen y los derrotan de un modo tan aplastante que necesitan varios días para recoger los restos de la batalla del que en su día fue el todopoderoso ejército helenístico.

Arriba: Pechina de Ester y Amán, esquina sudoeste de la capilla.

Abajo: Pechina de Moisés y la plaga de las serpientes, esquina noroeste de la capilla. Ilustraciones de Scala, obtenidas a través de Art Resource of New York.

La historia de David en el capítulo XVII del primer Libro de Samuel se inicia con los judíos siendo severamente derrotados en el campo de batalla por sus vecinos paganos, los filisteos. El arma más mortal de los filisteos es su guerrero gigante, Goliat, invencible en la batalla. El gigante se burla de los hebreos, que se encogen de miedo ante él, e incluso difama a su Dios. David, un joven pastor que se ha desplazado hasta allí para llevar comida a su padre y a sus hermanos mayores, que forman parte del ejército hebreo, no puede soportar oír a su enemigo blasfemando. Suplica permiso para enfrentarse en una lucha cuerpo a cuerpo con el terrible gigante. Se niega a ponerse armadura o a utilizar armas convencionales, y decide depender de su fe y su destreza. David es un pastor experimentado y se ha convertido en un experto en el uso del tirachinas para proteger a su rebaño de los lobos. David se enfrenta a Goliat con la ayuda de esta única y frágil arma, cinco guijarros y su fe en un único Dios. Milagrosamente, derriba al gigante con un único golpe en la frente y luego decapita a Goliat con su propia espada. En la versión de Miguel Ángel, Goliat, en el último momento, mira con desesperación hacia los guerreros paganos suplicando que corran en su ayuda. Pero sus compañeros se han quedado paralizados y no se atreven a enfrentarse al solitario pastor. Los aterrorizados filisteos, igual que los soldados greco-asirios de la historia de Judit, se sienten indefensos sin su «cabeza» y son aniquilados por completo por el revitalizado ejército judío.

Sobre la pared del altar, vemos la pechina correspondiente a Ester y Amán. Se trata de una historia que se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana, en el Libro de Ester. Los judíos lo leen en su totalidad con motivo del Purim, el día en el que se celebra la salvación de los judíos en el antiguo Imperio persa, la comunidad judía más importante en la diáspora de aquella época. El emperador Asuero (que algunos historiadores piensan que podría ser Jerjes II) gobierna sobre un inmenso imperio desde su capital Shushan (Susa en el Irán moderno) pero no gestiona muy bien su vida personal. Celebra enormes y maratonianos banquetes y orgías con su decadente esposa pagana, Vashti. Según la versión talmúdica íntegra, la hace matar después de que se niegue a bailar desnuda ante sus invitados.

Detalle de la pechina de Judit y Holofernes. Véase fotografía 9 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

El visir, o mano derecha, del emperador persa, un hombre que prácticamente dirige el imperio en su nombre, es Amán, un hombre egocéntrico y sediento de poder que anhela ser tan poderoso como el emperador. Aconseja al viudo que celebre una especie de «concurso de belleza» para encontrar la mujer más deseable de Persia y convertirla en su nueva esposa. Ester, una bella y joven judía, gana el concurso y es coronada reina de Persia. Pero no le cuenta a nadie en palacio que es judía, ni siquiera al emperador ni a Amán. En un momento más avanzado de la historia, Amán decide masacrar a todos los judíos del imperio y embauca a Asuero para que emita un decreto. En el último momento, Ester encuentra la fe y la valentía suficientes para contarle al rey que es judía y que está condenada a morir debido a las maquinaciones del malvado Amán. El emperador hace colgar a Amán de lo alto del árbol donde él precisamente pretendía colgar a los líderes de los judíos. Con ironía, el malvado visir consigue satisfacer sus deseos y verse elevado por encima del pueblo llano.

En la Sixtina Amán aparece representado desprovisto de sus dorados ropajes y clavado en el árbol retorcido, en lugar de simplemente colgado de una soga. Un cuerpo colgado no habría permitido al artista ejercitar su talento y poder retratar una musculatura humana que pareciera esculpida sobre un fresco plano. Miguel Ángel, explorando la técnica del trampantojo, consigue que el brazo izquierdo del malvado visir parezca salir de la pintura y proyectarse en el interior de la estancia.

La explicación estándar del Vaticano de la representación de la muerte de Amán es la prefiguración de la Crucifixión de Cristo, cuyo sacrificio personal expiará indirectamente los pecados del mundo. Pero esto significaría que Miguel Ángel, un cristiano profundamente espiritual, habría seleccionado para simbolizar a Jesús nada menos que a un pagano, que además era uno de los peores maniacos genocidas de la Biblia. Y eso, por no decir otra cosa peor, es tremendamente dudoso. Además, el árbol del que está colgado Amán está muerto, sus ramas taladas, simbolizando con ello que su malvada familia y sus aspiraciones han tocado a su fin. Una imagen, por lo tanto, que no parece en absoluto apropiado para el Salvador en la que es la capilla más sagrada de todo el cristianismo.

La escena representada en la última pechina pertenece a los versículos 21, 4-10 del Cuarto Libro de la Biblia. La Biblia relata cómo el campamento de israelitas errantes es atacado por una plaga de serpientes venenosas que amenaza con exterminarlos antes de que puedan llegar a la Tierra Prometida. Moisés acaba de colgar en lo alto de un palo de madera la imagen de una serpiente de bronce. Los israelitas levantan la vista para ver la serpiente de bronce, elevando con ello sus pensamientos hacia la Divinidad, con lo que consiguen salvarse. Curiosamente, sin embargo, el héroe de la historia, Moisés, no aparece por ningún lado. ¿Por qué?

En la Hagada, la Pascua anual en la que se recuerda el Éxodo, el nombre de Moisés también está ausente. Dicen los antiguos sabios que es en reconocimiento a su gran humildad, así como para subrayar que la redención humana se obtiene sólo a partir del Todopoderoso, no a partir de una persona, por carismática que pudiera ser. En la versión de Miguel Ángel, Moisés tampoco aparece. Nos vemos en el lugar de los israelitas, entre dos alternativas. Como Dios dice posteriormente en la Torá: «He puesto ante vosotros la vida y la muerte, una bendición y una maldición; escoge, pues, la vida». (Deuteronomio, 30, 19). A la izquierda, yendo hacia la luz, están los israelitas eligiendo la vida por levantar la vista hacia la Divinidad. A la derecha, yendo hacia la oscuridad, están los que morirán a merced de las serpientes.

¿Cuál es entonces el tema unificador de las cuatro pechinas, si es que existe, y que llevó a Miguel Ángel a realizar esta selección de escenas? La respuesta evidente es que las cuatro escenas representan cuatro importantes salvaciones del pueblo judío en momentos en que parecía estar condenado a la desaparición. ¿Es simple coincidencia, sin embargo, que cada conjunto de pechinas opuestas describa escenas que complementan el heroísmo de figuras masculinas y femeninas? Judit aparece flanqueada por David. Moisés está al lado de la historia de la valiente reina Ester.

En el pensamiento cabalístico se pone mucho énfasis en la dualidad de la identidad sexual de Dios. Sin hacer referencia a ninguna forma física, Dios es tanto varón como hembra. Los aspectos espirituales de los dos géneros expresan las características del Dios de la Justicia que es también el Dios de la Piedad. La fuerza masculina combinada con la compasión maternal compone el equilibrio perfecto sin el cual la regla divina no puede funcionar. Los místicos subrayan constantemente la necesidad de que exista un equilibrio perfecto entre estas dos fuerzas polares. Miguel Ángel nos describe la personificación humana de la armonía sexual divina, un equilibrio místico que, según la Cábala, es la clave para la perfección celestial.

La colocación de las historias está además muy bien planificada. En la pared oriental, en dirección a Tierra Santa, se encuentran las dos salvaciones que tienen lugar en Israel. En la pared occidental, alejada de Israel, están las dos historias que tienen lugar en Persia y en el campo, lejos de la Tierra Prometida.

Pero estos cuatro momentos de salvación divina comparten aun un vínculo más poderoso, una conexión conocida mucho antes de que Miguel Ángel los eligiera para su «papel protagonista» en las esquinas de la capilla Sixtina. Para los que conocen el midrash es seguramente algo más que pura casualidad que el artista y los rabinos de la Antigüedad vincularan precisamente estas historias. En el Deuteronomio, 26, 8, Moisés recuerda a los judíos que salieron de Egipto gracias a «una mano fuerte, un brazo extendido, con gran miedo, y con señales y milagros». La aparente redundancia de estas frases queda explicada por los comentaristas judíos de una forma notable: sólo la última de estas expresiones tiene que ver con un suceso del que los hijos de Israel ya han sido testigos. El resto se refiere proféticamente a momentos futuros. Tienen que comprenderse en conjunto como cuatro ejemplos definitivos de la intervención divina. Precisamente por este motivo, los judíos recitan este versículo bíblico en el Seder, el banquete pascual que conmemora la liberación de Egipto, y beben cuatro copas de vino, una para cada uno de los momentos en los que Dios garantizó su salvación.

En las cuatro pechinas Miguel Ángel parece querer recordar los momentos de salvación aludidos en el mencionado versículo del Deuteronomio.

¿Qué significado tiene la promesa de redención en las palabras «con una mano fuerte»? El midrash destaca que en el Libro de Judit, la heroína reza con fervor «Concédeme, aun siendo sólo una viuda, una mano fuerte para cumplir con mi plan». (Judit, 9, 9). La expresión es un paralelismo exacto del versículo de la Torá. De hecho, fue la respuesta divina a su apasionada súplica, la mano fuerte, lo que permitió a Judith cortarle la cabeza a su enemigo, lo que permitió el milagro de la historia de Jánuca y la salvación judía de la aniquilación griega.

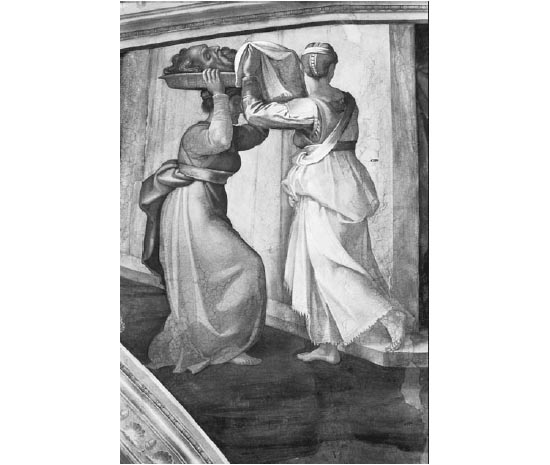

Los sabios relacionaban las siguientes palabras «un brazo extendido» con la espada de David. Aparece capturado en la imagen central de la pechina de David por medio del brazo extendido del chico sujetando la espada de Goliat. Aquí, Miguel Ángel se decanta por una forma tremendamente simbólica de subrayar la fuerza de la ayuda divina sobre el brazo del menudo pastor. En la Cábala, la fuerza es la esfera de Gevurah, simbolizada por la letra hebrea gimel:  . Si se observa el perfil de la imagen vertical constituida por la espada, la figura de David, y la V invertida que forman la cabeza y los brazos de Goliat, veremos la forma de esta letra hebrea, que proporciona la fuerza al brazo extendido del chico.

. Si se observa el perfil de la imagen vertical constituida por la espada, la figura de David, y la V invertida que forman la cabeza y los brazos de Goliat, veremos la forma de esta letra hebrea, que proporciona la fuerza al brazo extendido del chico.

El significado profundo de las siguientes palabras del versículo profético, «con gran miedo», prefiguran la historia de Ester. La conexión se basa en tres argumentos. En primer lugar, dice el Talmud que el miedo al plan genocida de Amán recondujo a más judíos hacia el camino de la fe que todos los profetas juntos. Se trata de una variación talmúdica del viejo proverbio que afirma que «En la boca del lobo no hay ateos».[20] En segundo lugar, según el texto bíblico, cuando Ester acaba revelando al rey persa que alguien pretende matarla a ella y a todo su pueblo, Asuero le pregunta: «¿Quién es él, y dónde está, quien pretende hacer eso?». Amán, el intrigante escalador social, se había incluso invitado a sentarse en la mesa del banquete real, y está en ese momento situado justo al lado del rey. El Talmud añade entonces la llegada de un ángel del Señor que guía la mano de Ester y le ayuda a señalar al malvado visir. Este es precisamente el momento que Miguel Ángel ilustró en la parte izquierda de la pechina. (El ángel, igual que Moisés en el panel de La plaga de las serpientes, no aparece por ningún lado). Las Escrituras dicen simplemente: «Entonces Amán tuvo miedo ante el rey y la reina». Finalmente, en los capítulos VII y IX, cuando el rey permite defenderse y combatir a los judíos, el Libro de Ester repite tres veces que los persas paganos tenían miedo de los judíos.

Y por último, los sabios explican que «con señales y milagros» hace referencia a la vara de Moisés, tal y como Dios le dijo a Moisés en Éxodo, 4, 17: «Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales». En la pechina de La plaga de las serpientes, la imagen central es de hecho la vara en la que Moisés cuelga la señal redentora de la serpiente de bronce.

Sólo sabiendo cómo utilizó Miguel Ángel el Talmud y el midrash podremos comprender el de lo contrario inexplicable vínculo que une estas imágenes tan excepcionales. Las cuatro esquinas de la capilla más sagrada del cristianismo y las cuatro copas del Seder pascual han encontrado una voz común con la que proclamar el papel constante de Dios en los principales momentos de la historia.

Panel de David, con la letra hebrea gimel oculta formada por las figuras de David y Goliat. Véase fotografía 10 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

Pero queda todavía un nivel final de significado. Las escenas de la esquina más próxima a la entrada papal representan dos amenazas existenciales, Holofernes y Goliat, cuyo destino común era ser decapitados. En el lado del altar, aparecen representados otros dos enemigos mortales, Amán y las serpientes, que al final resultan también derrotados. Estamos ante un nuevo y magnífico ejemplo de contrapunto. El mal puede ser destruido en cualquier dirección. Algunos se desmoralizarán. Otros se crecerán, pero su elevación será lo que les traerá su caída. En la base de todo, como piedra angular de la existencia humana, hay un mensaje universal de paz para todos los pueblos, de no abandonar nunca por muy negro que se ponga el futuro. De ahí que las cuatro esquinas de la fe sostengan la cubierta en su totalidad, otro mensaje clásico y subliminal de Miguel Ángel.

A medida que vamos adentrándonos en los frescos, Miguel Ángel va adentrándonos también en sus creencias personales: el humanismo, el neoplatonismo, el judaísmo, el Talmud y la Cábala. Teniendo siempre esto presente, pasemos a la siguiente capa, la que ha desafiado a los expertos en arte durante siglos: un enigmático surtido de sibilas y profetas.