Lo que el destino depara

«Un verdadero artista pinta con el cerebro, no con las manos».

MIGUEL ÁNGEL

Durante el Renacimiento los papas eran similares a lo que habían sido los faraones en el antiguo Egipto al menos en tres sentidos. En cuanto el faraón ascendía al trono, el calendario del país regresaba al año uno, el nuevo faraón empezaba de inmediato a pensar en su gloriosa tumba (una pirámide, por ejemplo) y se establecían los planes para su momificación después de su fallecimiento. Lo mismo se aplicaría a los papas. Incluso hoy en día, cuando se elige un nuevo Papa, el Vaticano inicia la cuenta de los años papales. En los monumentos papales repartidos por toda Roma siempre aparecen dos fechas: a. D. (anno Domini, el año del Señor) y a. P. (anno Papalis, el año del Papa). Siguiendo la antigua creencia cabalística de que los cuerpos de los tzaddikim (las almas verdaderamente buenas) no se descomponen en su tumba, la Iglesia declaró que lo mismo aplicaba a los santos católicos. El Vaticano quiso siempre conservar los cuerpos de los pontífices fallecidos pensando en una futura santidad, y como el arte del embalsamamiento no estaba todavía lo bastante desarrollado (no fue así hasta principios del siglo XX), los papas eran momificados siguiendo el proceso arcano del antiguo Egipto. Y finalmente todo Papa que se mantenía el tiempo suficiente en el trono dedicaba una cantidad impresionante de tiempo y dinero a planificar su impresionante lugar de descanso eterno.

IL PAPA TERRIBILE

Para el nuevo Papa, Julio II, la planificación de su lugar de descanso eterno se convirtió en una obsesión. No era de los que quedaban satisfechos con un simple sarcófago o un enterramiento decorativo adosado a un muro, por muy sofisticado que fuera. Era un hombre que pensaba en la eternidad y con un ego que no conocía límites. Estaba ya acostumbrado al poder porque había sido miembro de la corrupta corte papal de su tío, Sixto IV. Como cardenal Giuliano della Rovere, había sido uno de los intrigantes nepoti («sobrino», en italiano antiguo) a partir de los que se había acuñado la palabra «nepotismo». Cuando los Borgia tomaron el Vaticano el papa Alejandro VI le había usurpado todo el poder que poseía e incluso había intentado envenenarlo. Giuliano se había visto obligado a huir a Aviñón y había permanecido allí durante el tiempo que duró el reinado de terror de los Borgia. Cuando Alejandro VI murió en 1503 su hijo César Borgia no quería abandonar el control que su familia tenía sobre el Vaticano. Sólo las enfermedades, la diplomacia más frenética, los sobornos y la presión del grupo entero de cardenales lo convencieron para acabar abandonando Roma. Durante el cónclave, elección secreta del nuevo Papa, Giuliano amañó la votación (por estrategia política a largo plazo) para no salir él coronado, sino Pío III, sobrino de otro Papa. Pío III estaba enfermo, y tenía ya uno de sus gotosos pies en la tumba. Giuliano della Rovere le obligó a declarar la guerra contra los Borgia, para asustar así a sus acólitos y llevarlos a huir de Roma. Seguramente la treta funcionó, pero Pío sólo estuvo veintiséis días en el trono. Bien por la gota, o es probable que por el veneno suministrado por uno de los últimos secuaces del anterior Papa, el sufrimiento del nuevo pontífice se aceleró y tocó a su fin. Con el trabajo sucio finalizado, Giuliano se dedicó a repartir sobornos, amenazas y promesas en el colegio de cardenales para salir vencedor del siguiente cónclave sin ningún tipo de oposición. Se trata de uno de los pocos papas de la historia que ha salido elegido en cuestión de veinticuatro horas y en la primera votación. Fue coronado el 31 de octubre de 1503 a los 60 años. Su rabioso ego y su carácter violento le hicieron muy pronto merecedor del apodo de Il Papa terribile.

Como nuevo pontífice con el nombre de Máximo Julio II della Rovere, empezó rápidamente su trabajo en el lugar donde su tío Sixto IV lo había dejado en 1484. Nombró arquitecto papal oficial a Donato Bramante, un talentoso pintor y arquitecto de Urbino (en la costa este de Italia). Bramante recibió una larga lista de proyectos cuyo objetivo era transformar Roma en la nueva caput mundi (cabeza del mundo) cristiana. Se realizó la ampliación del palacio apostólico, al que se añadieron pasillos que parecían interminables, se construyó una elegante escalinata en espiral para el uso privado del Papa, se abrió una nueva calle (Vía Giulia) siguiendo el curso del río y así sucesivamente. Pero lo que acabó siendo de mayor interés histórico fueron dos proyectos especiales que quedaban dentro de los muros del Vaticano, proyectos que afectarían a Miguel Ángel para el resto de su vida.

Retrato de Julio II, Rafael, 1512, National Gallery, Londres. A destacar las bellotas de los postes de la silla en honor a la familia Della Rovere (del roble). Aun cerca del final de su vida y estando enfermo de sífilis, el Papa se aferra con fuerza al trono con la mano izquierda y sujeta en la mano derecha, cargada de anillos, un paño de lino, como los antiguos faraones. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

Uno fue la reparación de la capilla Sixtina. El pesado edificio, construido sobre los terrenos del antiguo cementerio, se había asentado en exceso y amenazaba con derrumbarse. Bramante apuntaló la pared sur con rapidez y salvó así la capilla. Pero la bóveda tenía una grieta enorme que la recorría de un extremo al otro. Se realizó una especie de vendaje arquitectónico a base de ladrillos y mortero, pero la reparación dejaba una horrorosa cicatriz blanca que echaba a perder por completo la cubierta estrellada de la capilla real de los Della Rovere. Julio empezó a plantearse quién sería el artista adecuado para rehacer el techo de la capilla de su tío.

El otro proyecto dejaba pequeños a todos los demás: el plan para la tumba de Julio II. Megalómano, detallista y controlador, Julio quería asegurarse de que su lugar de eterno descanso eclipsaría el de cualquier otro Papa de la Historia. Se había imaginado una estructura piramidal gigante, cubierta con más de cuarenta esculturas de gran tamaño por sus cuatro costados, con dos ángeles que lo transportaran en un féretro hasta la cima de la montaña de mármol. Su desmesurado diseño era tan enorme que no habría cabido ni en el interior de la basílica de San Pedro. Cualquier otro habría reducido paulatinamente la escala de sus planes, pero Julio no. Ordenó a Bramante la demolición de la antigua basílica y la construcción de otra completamente nueva adecuada para el nuevo Imperio católico de Julio, y lo bastante grande como para dar cabida a su gigantesca tumba, en el centro, justo debajo de la cúpula, donde normalmente debería ubicarse el altar mayor. La despiadada destrucción que Bramante realizó del antiguo santuario (incluyendo las tumbas de muchos papas anteriores) lo hizo merecedor en Roma de un apodo: Bramante er Ruinante (el Demoledor).

Antes de seleccionar al artista que decoraría la nueva bóveda de la Sixtina, Julio ya tenía en mente al escultor perfecto para su tumba: Miguel Ángel de Florencia. Julio había sido obispo de Bolonia durante un tiempo, antes de tener que huir de Italia, y había visto personalmente los bellos trabajos que Miguel Ángel había esculpido en rápida sucesión para la catedral de esa ciudad. En Roma había visto también, por supuesto, el Baco y la Pietà. A pesar de sus muchos fallos personales y espirituales, Julio tenía un punto fuerte que le proporcionaría reconocimiento eterno: una vista tremenda para detectar el talento artístico. Su ego, su sentimiento de competencia con Florencia, su necesidad de convertir de nuevo a Roma en una capital imperial fueron puntos que contribuyeron a su único logro duradero: el traslado del centro del Renacimiento de Florencia a Roma. Lo único que le faltaba a su «colección» era el mayor escultor del mundo, y lo que Julio quería, Julio lo conseguía.

Para Miguel Ángel la invitación del Vaticano no podía llegar en mejor momento. Mientras, había estado terminando el David, pintando la Sagrada Familia Doni y supervisando las esculturas que salían de su taller, el gonfaloniere Soderini y el consejo municipal habían tenido una nueva idea brillante: una confrontación pública entre los dos artistas principales de Florencia. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, mucho más joven que el primero, habían dejado patente en repetidas ocasiones su falta de respeto mutuo. Leonardo menospreciaba la nueva tendencia de representar desnudos masculinos musculosos en exceso —decía que era como mirar «sacos llenos de frutos secos»— y comparaba desfavorablemente el desordenado y ruinoso taller de un escultor, donde todo y todos estaban cubiertos de astillas de mármol, polvo y sudor, con el estudio tranquilo, ordenado y limpio de un pintor, «donde puede escucharse música agradable» mientras se trabaja. Miguel Ángel, por otro lado, no se esforzaba en absoluto en disimular su desagrado por la «falsedad» bidimensional de la pintura.

De modo que en 1503 Soderini decidió encargar de forma simultánea a ambos artistas pintar dos frescos murales gigantes, uno al lado del otro, en el Gran Salón del palacio della Signoria (el Ayuntamiento de la ciudad). Para glorificar el nuevo gobierno independiente, el tema serían las victorias de Florencia en dos batallas históricas: Leonardo abordaría la batalla de Anghiari, mientras que Miguel Ángel realizaría la batalla de Cascina. Se planteaba un duelo fascinante: Leonardo tenía gran reputación como pintor y Miguel Ángel (gracias a La batalla de los centauros y a su David) era famoso por sus retratos de guerreros. Tardaron cerca de un año en preparar sus conceptos y sus bocetos. Cada fresco tendría más de ciento treinta metros cuadrados. En 1504 el proceso de preparación de una obra de este tipo consistía en comprar hojas gigantescas de papel (un producto muy caro en el siglo XVI) para realizar en ellas los cartoni, o «viñetas» a tamaño real, dibujos a carboncillo que se utilizaban luego para transferir los perfiles de las figuras al yeso del fresco. Ambos artistas se dejaron arrastrar por sus intereses concretos: Leonardo se concentró en la anatomía de los caballos en la batalla, mientras que Miguel Ángel, como cabía esperar, llenó la escena de musculosos desnudos masculinos en cualquier posición imaginable.

Pero al público de Florencia no le importaba. Cuando se exhibieron los bocetos preparatorios a tamaño real, la ciudad entera quedó extasiada con ambas obras. Eran el símbolo de que los días de represión de Savonarola habían tocado para siempre a su fin, de que el arte y la belleza habían vuelto a casa.

Y entonces llegó la parte que más había estado temiendo Buonarroti: tener que pintar el fresco. Sabía que no estaba en su medio natural. Jamás en su vida había realizado una pintura al fresco y se enfrentaba al mejor pintor del mundo.

Copia realizada por Aristile da Sangallo de un detalle del cartón de Miguel Ángel para La batalla de Cascina, hacia 1505. Ilustración de Foto Marburg, obtenida a través de Art Resource of New York.

Fue justo en aquel momento cuando el nuevo Papa lo llamó para realizar una escultura, y Miguel Ángel utilizó esta excusa para ni siquiera poner en marcha el proceso del fresco. Regresó a Roma con rapidez, dejando atrás los bocetos de la batalla y otros encargos que nunca más llevaría a cabo.

El Papa Julio II, como mínimo, era un hombre tremendamente decisivo. Él y Miguel Ángel eran dos lados de la misma moneda: egoístas, tercos y decididos a hacer las cosas a su manera. Quizá debido a esto se entendieron mejor entre ellos que con otros. Esto les permitió alcanzar en un tiempo récord un acuerdo respecto al diseño de la tumba y todos los detalles. En el plazo de un mes Miguel Ángel tenía en sus manos un contrato y el dinero necesario para solicitar el primer envío de mármol desde Carrara a Roma. Se trasladó en persona a Carrara para supervisar directamente la selección y el corte de los bloques, un proceso que se prolongó durante más de ocho meses. Cuando regresó a Roma para esperar la llegada por barco de sus preciosas piedras había tres sorpresas esperándole.

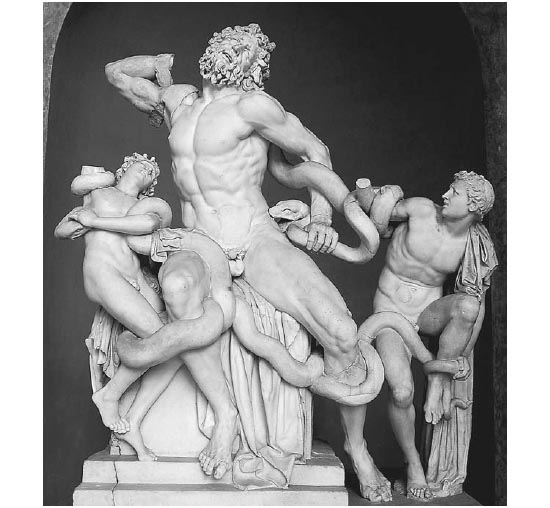

La primera fue una sorpresa feliz. A principios de 1506 un campesino que estaba cultivando sus viñas cerca del Coliseo había abierto accidentalmente un boquete en el suelo. Y había descubierto bajo tierra una gran estatua en la que aparecían representados seres humanos que eran atacados por serpientes gigantes. La noticia llegó al Vaticano casi de inmediato. Se enviaron expertos al lugar del descubrimiento, entre ellos Miguel Ángel. La estatua fue identificada como el desaparecido Laocoonte, la escultura más apreciada de la Roma pagana que se creía destruida en manos de las hordas de bárbaros que habían atacado la ciudad en el siglo V. La escultura, que había sido en su origen un encargo de los griegos después de haber destruido Troya, muestra el momento de la muerte de Laocoonte, el sumo sacerdote de Troya, asesinado por serpientes sobrenaturales enviadas por los dioses griegos para impedir que él y sus hijos alertaran a los troyanos de que no dejaran entrar el famoso Caballo de Troya dentro de las murallas de la ciudad. Laocoonte es famoso por su mensaje de alerta: «Desconfío de los griegos incluso cuando traen regalos». Cuando las serpientes acabaron con la vida de él y de sus hijos los troyanos dejaron entrar el caballo gigante de madera dentro de su ciudad. Aquella misma noche los soldados griegos salieron de su vientre vacío, una acción que significó el fin tanto de Troya como de los troyanos. Posteriormente, cuando las legiones romanas acabaron con el Imperio griego regresaron a casa victoriosas con el Laocoonte como uno de sus trofeos de guerra favoritos.

El Papa le pagó al afortunado campesino una fortuna por la pieza, que fue limpiada y exhibida por toda la ciudad antes de pasar a ocupar un lugar de honor en el patio octogonal del Papa, donde sigue encontrándose hoy en día. La instantánea popularidad de esta estatua única convenció al pontífice para abrir al público su colección privada, y se inició con ello los Museos Vaticanos, la colección de arte más importante del mundo en la actualidad. La joya de la corona de esta colección es la capilla Sixtina.

La antigua obra maestra, resultado del trabajo que realizaron en equipo en la isla de Rodas tres grandes escultores griegos dejó en trance a Miguel Ángel. En honor a la estima que tenía a esta pieza, insertó en la bóveda de la Sixtina el cuerpo desnudo de los dos hijos moribundos de Laocoonte, y el torso de Laocoonte como el del Todopoderoso en el primer panel de La Creación. Además de la impresionante musculatura de la estatua, Miguel Ángel debió sentirse fascinado por la historia del Caballo de Troya, una «oferta de paz» con una sorpresa vengativa oculta en su interior. Debía estar al corriente de lo que sus colegas florentinos habían hecho con los frescos de la pared de la Sixtina del siglo XV —en la supuesta «oferta de paz» de Lorenzo de Medici al papa Sixto IV, que en realidad estaba llena de insultos dirigidos al Papa, su familia y Roma—, una lección que acabaría resonando con fuerza y muy pronto en su propio trabajo.

Laocoonte, Polidoro, Agesandro y Atenodoro, siglo I a. C., Museos Vaticanos. Fotografía de Roy Doliner.

La segunda sorpresa que esperaba a Miguel Ángel era Bramante, el arquitecto jefe y confidente del Papa. Con el fin de dar cabida al colosal monumento funerario de Julio, Bramante había iniciado la labor de derribar la basílica original y empezar la construcción de la iglesia más grande del mundo. Resultó ser una tarea mastodóntica que acabó superando a todos los demás proyectos, incluyendo la propia tumba del Papa, que era precisamente el motivo de la construcción de la nueva iglesia. Bramante había alejado la atención del Papa del proyecto de Miguel Ángel. A partir de aquel momento, los dos empezarían a comportarse como un par de alumnos que competían por la atención del maestro, e intentaban reconquistarlo y conservar la atención del Papa a su favor.

La preparación de la nueva catedral estaba absorbiendo todos los fondos del Vaticano. Y esto produjo la tercera y más desagradable sorpresa para Miguel Ángel. Un día, mientras un joyero visitaba al Papa para intentar venderle anillos cargados de piedras preciosas, Julio declaró, con un volumen de voz lo bastante elevado como para que Miguel Ángel pudiera escucharlo con claridad: «No hay ni una sola moneda más para piedras, ni de las pequeñas ni de las grandes». Miguel Ángel comprendió que eso significaba que los fondos para el proyecto de la tumba se habían agotado por completo. Abandonó rabioso las cámaras papales. La larga montaña rusa que el artista calificaría posteriormente como «la tragedia de la tumba» no había hecho más que empezar.

A pesar de que la práctica de la astrología era tabú para la Iglesia católica, el astrólogo privado del papa Julio le aconsejó la fecha propicia para colocar la primera piedra de la nueva catedral: el 18 de abril de 1506. Miguel Ángel salió de Roma el día anterior, furioso porque su proyecto había quedado eclipsado y seguramente también para evitar tener que ser testigo de aquel día de gloria para Bramante. Regresó a Florencia airado. Jugó con la idea de retomar el encargo que le habían hecho de esculpir los Doce Apóstoles para la catedral florentina, o incluso de aceptar la invitación que le había hecho el sultán de Turquía para construir el puente más largo del mundo, que conectaría Oriente y Occidente.

El Papa le envió mensajes pidiéndole que regresara a su trabajo. Miguel Ángel le respondió a través de amigos que se encontraba a gusto en Florencia, y que si Su Santidad deseaba aún hacerle esculpir su tumba, lo haría mucho mejor, de manera más eficiente, económica y con más amor si podía trabajar desde Florencia. Escribió una carta casi paranoica a un amigo explicándole que si él, Miguel Ángel, se veía obligado a regresar a Roma, «la primera tumba que tendría que construirse sería la mía, antes que la del Papa». Poco después Il Papa terribile se colgó la espada al cinto y salió a reconquistar estados papales perdidos, territorios bajo el control militar del Vaticano que le proporcionarían considerables tributos en forma de oro y suministros de diverso tipo. Necesitaba desesperadamente una nueva entrada de oro para financiar sus proyectos artísticos y constructivos. En primer lugar retomó la ciudad montañosa y rebelde de Perugia, sin lanzar un solo disparo, y a continuación marchó sobre el centro de la secesión contra el dominio del Vaticano: Bolonia. La aterrorizada población abrió sin miramientos las puertas de la ciudad y dio al Papa una bienvenida triunfal a la altura de cualquier emperador. Fue allí cuando Julio empezó a creerse su propia propaganda y a considerarse el nuevo salvador del cristianismo. El victorioso «Papa guerrero» ordenó a Buonarroti presentarse inmediatamente en Bolonia. No hubo ninguna mención de las palabras «o si no»… no eran necesarias.

Miguel Ángel, reconfortado con las garantías que le ofrecían contactos mutuos asegurándole que el Papa no le haría ningún daño, acudió a visitarlo a Bolonia y se arrodilló delante de él para suplicarle perdón. Julio refunfuñó: «Deberías haber venido a Nosotros, pero has esperado a que Nosotros viniéramos a ti». Un obispo que estaba junto a Julio dijo: «Su Santidad no debería recordarle sus errores, pues erró por ignorancia. Exceptuando su trabajo, los artistas son simplemente así». El Papa, rabioso, le respondió a gritos al desgraciado obispo: «Tú eres el ignorante, no él. Y ahora sal de aquí y vete al infierno». El estupefacto obispo no reaccionó con la rapidez suficiente y Julio lo golpeó hasta obligarlo a salir de la estancia, descargando toda su rabia acumulada sobre el obispo en lugar de descargarla sobre el escultor.

Julio perdonó la huida a Miguel Ángel, aunque con una condición. Ante todo, el artista tenía que crear una escultura en bronce de Julio II de tamaño colosal, representándolo como un Papa Guerrero victorioso portando la espada. La estatua quedaría colocada en las puertas de la catedral de Bolonia para recordar a los rebeldes boloñeses quién era allí el jefe de verdad. Miguel Ángel protestó diciendo que aquella no era su especialidad —una vez más se veía obligado a crear en un medio que ni había estudiado ni practicado. Julio, en la cúspide de su gloria y su poder, no aceptaba un no por respuesta. De modo, que el infeliz Miguel Ángel se vio forzado a regresar a uno de los lugares que menos le gustaban, Bolonia, para pelearse con una de las especialidades artísticas que menos le gustaban. La técnica del vaciado del bronce era extremadamente complicada, arriesgada y lenta. Y acababan de encargarle la creación de la que sería la estatua de bronce más grande producida desde la caída del Imperio romano.

Montó un taller y solicitó la presencia de colegas florentinos y amigos expertos en el trabajo del bronce. Miguel Ángel estaba tan obsesionado con finalizar ese trabajo y marcharse de aquella ciudad que apenas comía y muchísimas noches dormía vestido, cayéndose de agotamiento. Una vez más, el destino daba forma a su vida para prepararlo para otra tarea hercúlea y con la que estaba poco familiarizado. Porque así es exactamente como más tarde abordaría la creación de los frescos de la Sixtina. El vaciado de la gigantesca estatua de bronce exigía mucho y costoso trabajo de prueba y error. Y mientras estaba enfrascado en aquella obra, estalló en Bolonia un brote de peste. Miguel Ángel se quejó en una carta sobre las condiciones de vida apiñadas, la lluvia, el calor infernal y el precio excesivo de un vino que era «lo más malo que es posible ser, como sucede aquí con todo». Fue también por esta época que empezó a quejarse de que tenía los pies hinchados y doloridos y de fuertes dolores de espalda. No podía tratarse de la gota que achacaba a los reyes (y a los papas), pues Miguel Ángel comía de forma irregular y muy sencilla. Dijo Miguel Ángel en una ocasión: «Mis banquetes son a base de pan y vino, y son banquetes de verdad». Según un informe reciente publicado en Kidney International,[12] esta dolorosa retención de líquidos y el dolor lumbar podían muy bien ser los primeros síntomas de problemas renales. Merece la pena destacar este mal anteriormente conocido de Miguel Ángel porque aparecerá de manera sorprendente en la bóveda de la Sixtina.

Después de más de un año de sudores, frustración y carísimos errores, Miguel Ángel consiguió vaciar la enorme estatua, finalizándola en febrero de 1508. Regresó entonces feliz a Florencia para ocuparse de asuntos familiares y retomar su amado arte de la escultura. Pero su alegría tendría una duración extremadamente breve.

EL BALDAQUINO DEL CIELO… Y DEL INFIERNO

El ambicioso Papa ya había discutido la bóveda de la Sixtina con Miguel Ángel en 1506, probablemente cuando ambos se encontraron en Bolonia. Sin duda alguna Julio, amante del arte, había oído hablar del enorme éxito que habían cosechado los bocetos gemelos de los frescos para el Ayuntamiento de Florencia. Es muy probable que la citación que le hizo a Miguel Ángel fuera también un método utilizado por el celoso pontífice para sabotear el proyecto del fresco florentino. Sabemos que Miguel Ángel nunca reemprendió ese trabajo.[13]

Julio, basándose seguramente en los bocetos de Buonarroti para el fresco mural de ciento treinta metros cuadrados de Florencia, se metió en la cabeza que el artista no tendría ningún problema con un fresco para una bóveda que acabaría cubriendo más de mil cien metros cuadrados. Bramante, el asesor artístico y arquitectónico papal, hizo alarde de protestar diciendo que Miguel Ángel no estaría a la altura de ese trabajo. Pero con ello no consiguió otra cosa que estimular a los amigos que Miguel Ángel tenía en el Vaticano, que redoblaron sus esfuerzos para convencer al Papa de que el florentino era el hombre perfecto para aquel trabajo. Naturalmente, si Miguel Ángel quedaba atrapado durante años arriba en el techo (que antes de su trabajo en la Sixtina no estaba considerado más que un encargo de prestigio), no podría eclipsar a Bramante con esculturas para la tumba o cuestionando sus planes para la catedral. Fuera todo un plan premeditado o no, Bramante acabó dando pronto su aprobación y Julio y sus asesores empezaron a decirle a Miguel Ángel lo que tenía que incluir en la bóveda.

Además de Bramante, los dos asesores más próximos al Papa eran el cardenal Francesco Alidosi y un sacerdote llamado Egidio da Viterbo. Aunque Egidio había estudiado un poco la Cábala, era cualquier cosa excepto un humanista neoplatónico. Era un antisemita rabioso que creía en la supremacía de la Iglesia única y verdadera. Alidosi y Egidio eran los teólogos elegidos por el Papa, y Egidio era famoso por sus interminables sermones, en los que contaba una y otra vez la historia de la Creación y el universo presentándolas como un seguido desde la condena de los judíos hasta la coronación del papa Julio II. Había incluso una tercera persona con la que tratar, en cuanto a todo lo que tenía que ver con la capilla Sixtina. Era el inquisidor de la herejía, un fanático fraile dominico llamado Giovanni Rafanelli, que tenía incluso derecho a interrumpir a los sacerdotes a mitad del sermón si encontraba que alguna de sus declaraciones no estaba alineada al cien por cien con el Vaticano. Por lo tanto, una razón crítica para que los mensajes de Miguel Ángel en los frescos tuvieran que ser tan sutiles es que tenían que superar el escrutinio de estos tres censores eclesiásticos.

Julio, siguiendo las recomendaciones de Alidosi y Egidio, presentó a Miguel Ángel un plan completo para el proyecto de la bóveda. Sobre la puerta de entrada se situaría seguramente Jesucristo, para bendecir la entrada del Papa y su séquito. En los doce triángulos que reseguían el borde de la bóveda irían los apóstoles. En el centro, en aras de la simplicidad y para evitar la competencia con las obras maestras del siglo XV que decoraban las paredes inferiores, habría un estampado geométrico compuesto por rombos y rectángulos, similar a los que se habían descubierto entre los restos de muchos palacios de la Roma imperial. Egidio da Viterbo, el adulador consejero del Papa, quería que la bóveda proclamase que Su Santidad Julio II había sido especialmente ordenado por Dios para gobernar el mundo. Según algunos relatos, incluso cuando Miguel Ángel obtuvo el permiso del Papa para un diseño que incluyese imágenes de la Biblia judía, Egidio propuso una desconcertante lista de escenas sugeridas del Antiguo Testamento —en su mayoría del Libro de los Reyes— y de los Evangelios Apócrifos. Eran básicamente escenas violentas que compartían el concepto de autoridad divina establecida por la gracia o por la venganza celestial. Esta intrusión en el diseño de Miguel Ángel habría distorsionado el sentimiento del proyecto, alejándolo de la visión espiritual personal del artista para conducirlo hacia otra más enfocada a la glorificación de los papas Della Rovere. Evidentemente, el plan no sentó nada bien a Miguel Ángel.

Así pues, el proyecto se había convertido en una serie de retos insuperables:

— Sería el fresco más grande del mundo (más de mil cien metros cuadrados a cubrir).

— Miguel Ángel no había realizado jamás un fresco.

— La competencia estaría mirándolo a la cara a diario —los paneles murales de Moisés y Jesucristo, obras de arte de primera categoría realizadas por los mejores pintores de frescos del mundo—, incluyendo la obra de su primer maestro, Ghirlandaio. Cuando finalizara la bóveda, si es que lo conseguía algún día, su trabajo de principiante sería comparado a esos frescos.

— La capilla se utilizaba constantemente, más de veinte veces al mes. No podía emplearse un andamiaje tradicional, que requeriría un exceso de madera, bloquearía por completo la capilla y la dejaría inutilizable durante muchos años.

— El concepto rígido y poco imaginativo que el Papa tenía pensado para la bóveda se enfrentaba a todo aquello en lo que Miguel Ángel creía, como explorador espiritual y como artista.

— Los asesores del Papa intentarían descubrir cualquier cambio o «herejía» que pudiese incluir en su trabajo.

— El Papa y Bramante le habían proporcionado un gran número de colaboradores para que lo ayudasen con el yeso y la pintura, pero Miguel Ángel sabía perfectamente bien que su otro trabajo consistía en espiar su obra.

Lo primero que hizo Miguel Ángel fue hablar con el Papa en privado para decirle que, como artista, su deber era informarle de que el diseño que había concebido Su Santidad para la bóveda sería «pobre». Según la versión de Miguel Ángel, el Papa se limitó a encogerse de hombros y le dijo que hiciese lo que quisiera. Lo más probable, sin embargo, es que el artista elogiase antes el ego de Julio, prometiéndole un bello retrato comandando toda la capilla, igual que su tumba esculpida tendría su imagen reinando en toda la catedral. Como se puede apreciar hoy en día en las Estancias de Rafael, Julio nunca se cansó de ver su retrato por todas partes que pasaba, ya que aparece prácticamente en cualquier pared pintada durante su papado.

A continuación, Miguel Ángel despidió sin rodeos a la totalidad del equipo de ayudantes romanos. Y acto seguido mandó llamar a cinco amigos de Florencia que tenían experiencia en pintura al fresco para que lo acompañaran durante todo el proyecto. Algunos de ellos serían sustituidos más adelante, pero Buonarroti contrató sólo a florentinos con la boca bien cerrada. De esta manera, ninguno de los espías romanos pudo averiguar lo que en realidad estaba pintando en la bóveda de la Sixtina.

Bramante, el arquitecto papal, fue el responsable del andamiaje que permitiría la utilización de la capilla mientras duraran las obras. Propuso primero un andamiaje colgante, suspendido mediante cuerdas que se sujetarían a través de grandes boquetes abiertos en el techo. Miguel Ángel convenció al Papa de que los boquetes echarían a perder tanto la bóveda como el diseño. Bramante planteó entonces otra solución, un andamiaje impresionante asentado en el suelo con muy pocos postes. Se derrumbó antes de que finalizase la primera jornada de trabajo. Lo único que había conseguido Bramante con todo aquello era ponerse en evidencia delante del Papa. Miguel Ángel, que había dedicado ya mucho tiempo a estudiar las ruinas de la arquitectura romana antigua, propuso un revolucionario andamiaje en forma de «puente colgante en arco». La propuesta se basaba en los principios del arco romano, cuyo peso presiona sobre los dos laterales que abarca. Esta ingeniosa estructura podía insertarse realizando unos pocos agujeros en las paredes laterales, de modo que toda la presión fuera a parar allí y ninguna al suelo. Esto permitiría además a Miguel Ángel pintar al fresco una franja de la bóveda de una sola vez, pasando a la siguiente franja en cuanto la primera estuviera terminada, abarcando así la capilla en toda su longitud. Obtuvo la aprobación para iniciar su construcción y el andamiaje constituyó un éxito instantáneo, permitiendo que la corte papal celebrara sus habituales procesiones sin ningún tipo de obstrucción.

Miguel Ángel fijó un tupido cortinaje a la parte inferior de su puente colgante en forma de arco, supuestamente para impedir que la pintura o el yeso se derramaran sobre las procesiones papales (o sobre las obras maestras del siglo XV que decoraban las paredes laterales). Pero el verdadero motivo, naturalmente, era impedir que las miradas curiosas pudieran ver lo que estaba pintando en el techo.

Mientras sucedía todo esto el rebelde artista estaba ocupado día y noche desarrollando su personalísimo diseño de los frescos. Normalmente, la decoración de una bóveda era una tarea somera para un artista. Darle un encargo como este a alguien de la categoría de Miguel Ángel era ligeramente insultante, y a buen seguro Bramante lo sabía. Buonarroti quería darle la vuelta a la situación y sacarle un beneficio, creando no sólo una hermosa decoración adicional para la capilla, sino también un testamento de su talento. Quería además dejar constancia de la repugnancia que le provocaban la hipocresía y los abusos de poder que había presenciado a diario dentro del Vaticano del Renacimiento, pero expresarlo de un modo que le evitara ir a la cárcel o ser ejecutado por ello.

Los estudios de la Cábala, el Talmud y el midrash que Miguel Ángel había llevado a cabo en su juventud le proporcionaron abundante material para incorporar a sus planes. Aun así, seguimos preguntándonos si fue sólo Miguel Ángel quien concibió todos y cada uno de los símbolos y referencias judías que aparecen en la bóveda. Nunca lo sabremos con toda seguridad, pero parece probable que dos almas bondadosas que vivían dentro de los muros del Vaticano jugaran cierto papel y compartieran con él sus conocimientos. Uno era Tommaso Inghirami, un neoplatónico cristiano que conocía un poco la Cábala. Fue él quien asesoró al joven Rafael en la planificación de los numerosos niveles de significado que muestra su famoso fresco, La Escuela de Atenas, destinado al despacho del papa Julio II. El otro posible «sospechoso» sería Schmuel Sarfati, el médico judío del Papa. Es poco conocido el hecho de que, incluso durante los siglos de persecuciones judías por parte de la Iglesia y pese a la prohibición que les impedía tratar a pacientes cristianos, prácticamente todos los papas tuvieron siempre un médico judío. Sarfati, además de ser un médico y anatomista de gran reputación, era un hombre extremadamente culto. Era poeta, estudioso de la Torá y el Talmud, y muy versado en la Cábala y en literatura judía. Su nivel de latín era tan elevado que fue elegido para dirigirse formalmente al Papa en latín en nombre de la comunidad judía de Roma, aun cuando Sarfati procedía de Florencia, como Miguel Ángel. A pesar de que no nos ha llegado documentación escrita de cualquier reunión que pudiera producirse entre él y Buonarroti, resultaría extraño que estos dos genios del Renacimiento florentino, ambos trabajando dentro del palacio papal y teniendo en cuenta todo lo que tenían en común, no hubiesen entablado una relación.

Según los relatos locales, en 1511, mientras Miguel Ángel estaba concentrado en el trabajo de la bóveda, el Papa cayó enfermo de gravedad, seguramente como resultado de la sífilis que llevaba arrastrando desde hacía años. No podía ni comer ni hablar, y aquello parecía el fin del Papa terribile. Si el Papa moría con el proyecto del fresco inacabado, había muchas posibilidades de que su sucesor cancelara o destruyera todo lo que se había hecho hasta el momento. Mientras se decía que los miembros de la corte papal y los asesores médicos se afanaban en saquear el dormitorio privado del Papa mientras Julio yacía postrado en la cama, su médico de cabecera puso unos melocotones a hervir y le hizo chupar la pulpa ablandada. La historia continúa explicando que poco a poco, el médico consiguió que el Papa se recuperase y muy pronto, Julio II estaba de nuevo en plena forma, aterrorizando al palacio y mostrándose más terribile que nunca. Es muy probable que el doctor en cuestión fuera su médico judío, Schmuel Sarfati. Y que si el relato es cierto, significaría que el médico judío de Julio fue el salvador de la bóveda de la capilla Sixtina de Miguel Ángel.

Pero independientemente de si alguien le aconsejó, fue Miguel Ángel quien se arriesgó al insertar en los frescos sus mensajes secretos y fue sólo su talento lo que garantizó la supervivencia de estos enigmas durante cinco siglos.

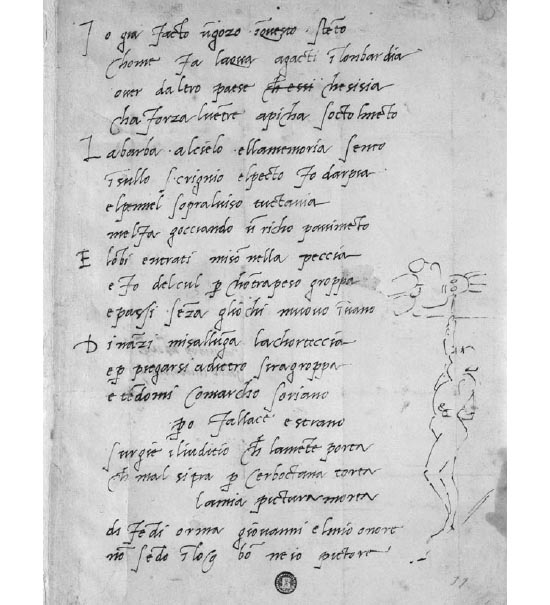

No es necesario profundizar aquí respecto al largo, arduo y polémico proceso de pintar la bóveda, relatado y explicado en infinidad de libros y películas. Es cierto que el propio Miguel Ángel pintó el grueso de los frescos, con la única colaboración de ayudantes para la preparación del yeso y de las pinturas. Que discutió con frecuencia con Julio, quien en una ocasión incluso lo abofeteó en público. Es cierto que estaba tan obsesionado con finalizar su trabajo y regresar a su querida escultura que a menudo pasaba días sin lavarse ni cambiarse de ropa. Lo que no es cierto es que pintara todo el tiempo tendido sobre su espalda. Tenemos una caricatura de sí mismo, esbozada en una carta privada junto a un poema tristemente cómico sobre sus sufrimientos encaramado en el andamio. El dibujo y el soneto que lo acompaña atestiguan que fue mucho peor para el pobre Miguel Ángel tener que pasarse cuatro años y medio terribles allí arriba contorsionando todo su cuerpo.

En el poema, dirigido a un buen amigo humanista, Miguel Ángel describe con ironía su cuerpo distorsionado e irreconocible por culpa del tortuoso proceso: hinchado debido a la retención de líquidos, la cabeza echada hacia atrás en un ángulo poco natural…

… y mi pincel, siempre por encima de mí y goteando,

convierte mi rostro en un mosaico estrafalario.

Mi lomo y mi panza son sólo uno,

y tengo el trasero molido como la grupa del caballo

En contrapeso…

Detalle de una carta privada escrita por Miguel Ángel, 1510, Casa Buonarroti, Florencia. A destacar la caricatura de la cara enfadada e infantil del Papa en el techo. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

Termina el poema con una nota muy desalentadora, que nos da fe de lo mucho que odiaba aquel trabajo:

Mi pintura muerta y mi honor, Giovanni, por ahora sólo tú puedes defender

Pues no estoy en un lugar agradable, y yo ni siquiera soy pintor.

Miguel Ángel tenía tantas ganas de huir de aquel lugar «tan poco agradable» que a medida que fue acercándose al final de la bóveda, fue utilizando cada vez menos cartones preparatorios y bocetos que guiaran su pincel sobre el yeso húmedo, y empezó a hacer algo que ningún artista hasta entonces se había atrevido a hacer: pintar al fresco a mano alzada. De hecho, mientras que muchos de los primeros paneles eran producto de meses y meses de trabajo intensivo, el panel de La Creación, situado sobre la pared del altar, fue pintado totalmente a mano alzada y en un solo día.

No era sólo porque tuviera prisas por volver a esculpir. Sabía que su salud física corría peligro si prolongaba mucho más tiempo aquel trabajo. Y efectivamente, cuando lo terminó sufría escoliosis, un reumatismo incipiente, problemas respiratorios, mayor retención de líquidos, piedras en el riñón y problemas de vista. Durante el año posterior a la finalización de la Sixtina, hasta que consiguió reajustar de nuevo su vista, sólo podía leer o mirar un dibujo si lo colocaba en lo alto, por encima de su cabeza, como si estuviera aún pintando la bóveda.

Lo primero que hizo Miguel Ángel en otoño de 1512 al finalizar su encargo fue destruir su incomparable puente colgante y quemar todos los cuadernos de notas y dibujos preparatorios que había realizado para la bóveda. Nunca sabremos lo que podrían habernos contado todas aquellas hojas de caro papel llenas de detalles sobre sus verdaderas intenciones sobre los frescos. No obstante, el simple hecho de que se sintiera empujado a destruir las evidencias nos ayuda a suponer que los censores papales nunca lo habrían aprobado.

Antes de la gran inauguración el papa Julio quiso realizar una visita previa privada. Dio su destemplado visto bueno al trabajo, con una sola queja. Informó a Miguel Ángel de que el trabajo no estaba terminado, de que tendría que volver a reunir a su equipo y reconstruir el andamiaje. Julio quería ver en la bóveda mayor abundancia de los colores de la familia Della Rovere: azul real y oro. Se trataba precisamente de los colores más costosos para cualquier pintor al fresco, pues el color oro significaba pan de oro de verdad, y el azul real se conseguía a partir de lapislázuli puro, una piedra semipreciosa de importación. El Papa había hecho pagar los materiales al artista, por lo que en la bóveda no abundaba ninguno de los dos colores. Buonarroti, débilmente pero con decisión, respondió diciendo que el proyecto estaba finalizado y que era imposible reemprenderlo de nuevo, y que los colores eran los que tenían que ser. Sarcásticamente, el arrogante pontífice le arrojó entonces a la cara la queja original del artista: «Muy bien, pues entonces será una cosa “pobre”». Miguel Ángel, sin embargo, fue el último en replicar: «Todos los santos que vemos allí arriba… también eran muy pobres».

La pomposa celebración tuvo lugar el día del aniversario de la coronación del Papa, el 31 de octubre de 1512. Aquel día la pintura occidental cambió para siempre. Miguel Ángel, el escultor, había pintado cerca de trescientas figuras que parecían estar esculpidas en un techo bidimensional. Artistas y amantes del arte llegaron de todo el mundo para contemplar boquiabiertos y llenos de admiración aquella gesta sobrehumana. Cinco siglos después, siguen haciéndolo. Miguel Ángel, a pesar de la marea de retos, obstáculos y dudas a los que se había enfrentado, había salido victorioso.

Menos de cuatro meses después, el Papa Guerrero falleció en su cama y en paz. Miguel Ángel, el escultor, volcó entonces su talento al proyecto que lo había llevado a Roma: la tumba monumental de Julio II.

LA HISTORIA OFICIAL

Existen muchos libros, tesis y artículos dedicados a las diversas interpretaciones de los frescos de la bóveda de la Sixtina, aunque la visión más ampliamente aceptada a lo largo de los siglos ha sido naturalmente la del propio Vaticano. ¿Cómo explica oficialmente la Iglesia el diseño tan poco tradicional y a veces confuso de Miguel Ángel?

En la publicación oficial de los Museos Vaticanos, La capilla Sixtina, Fabrizio Mancinelli escribe que los paneles del Génesis de la parte central «pretenden ilustrar los orígenes del hombre, su caída, su primera reconciliación con Dios y la promesa de una futura redención».[14] El problema con esta interpretación tantas veces repetida es que la serie termina con Noé ebrio y desnudo, mientras su hijo Cam se ríe de él y su otro hijo intenta taparlo. ¿Es esto realmente una promesa de futura redención? De ser así, es muy confusa. Sobre la inusual combinación de profetas y sibilas, el mismo libro dice que «de una forma más o menos clara predecían la llegada del Redentor de la humanidad». No plantea para nada la combinación de profetas y sibilas que la mayoría de jóvenes de la época estudiaban en el Pseudo focílides, tal y como se ha comentado en el capítulo dedicado a la formazione de Miguel Ángel. El resto de esta explicación oficial sobre la bóveda está repleta de frases del tipo «no queda del todo claro desde el punto de vista temático», o «no existe una verdadera conexión estructural», etcétera.

Básicamente, la Iglesia explica el gigantesco fresco simplemente como «la promesa de la redención a través de Jesucristo y de su Iglesia». Es decir, la creación del universo, el pecado original, el Diluvio, el pecado de la embriaguez de Noé, las sibilas paganas, los profetas hebreos y los antepasados judíos desembocaron en la llegada del Salvador y su Única y Verdadera Iglesia bajo la guía de inspiración divina de Su Santidad el papa Julio II della Rovere. Incluso la Wikipedia, la enciclopedia electrónica interactiva, dice así:

El tema de la bóveda es la necesidad de la humanidad de obtener la Salvación que Dios le ofrece a través de Jesucristo.

Es decir, la bóveda ilustra que Dios creó un mundo perfecto y puso en él a la humanidad, la humanidad cayó en desgracia y fue castigada con la muerte, y con la separación de Dios. Dios envió a Profetas y Sibilas para explicar a la humanidad que el Salvador, o Jesucristo, o Jesús, le traería la redención. Dios preparó un linaje de hombres, iniciado por Adán, y continuado con diversos personajes descritos en el Antiguo Testamento, como el Rey David, y que llegaría hasta la Virgen María, a través de los cuales acabaría produciéndose la llegada de Jesús, el Salvador de la humanidad. Los diversos componentes de la bóveda están relacionados con esta doctrina.[15]

Claro y simple… excepto que si se trata de una obra de tanta profundidad religiosa, ¿por qué Miguel Ángel esconde un mínimo de tres gestos vulgares dirigidos al Papa? Si se trata de una obra tan profundamente católica, ¿por qué entre más de trescientas figuras no aparece ni una sola cristiana? Como veremos, salvo una serie de nombres apenas destacables que aparecen repartidos por toda la sala, que van desde Abraham hasta San José, el padre judío de Jesús, no hay nada cristiano y, definitivamente, no hay ni símbolos ni figuras cristianas. Con mil cien metros cuadrados que cubrir, es dudoso que Miguel Ángel se quedara corto de espacio. ¿Y dónde están Jesús y la Virgen María? No aparecen por ningún lado. Cerca del cinco por ciento de la famosa bóveda está integrada por símbolos paganos, mientras que el resto —el noventa y cinco por ciento— está compuesto por temas, héroes y heroínas judíos. Muchos guías y comentaristas de la obra afirman (igual que el artículo de Wikipedia) que el concepto de Miguel Ángel culmina con la redención final de Jesucristo, es decir, con El Juicio Final de la pared frontal. El problema al que se enfrenta esta explicación tan común es que Buonarroti abandonó la capilla en 1512, confiando en no tener que poner en ella ni una sola pincelada más. Pero «veintidós años después», otro Papa lo obligó a pintar ese fresco de la pared frontal. Es imposible que se tratara de un concepto planteado orgánicamente.

A lo largo de los años el Vaticano ha expuesto explicaciones tremendamente forzadas. Varias de ellas afirman que Miguel Ángel debió de seguir largos y misteriosos sermones sobre la historia de la salvación de Jesucristo, dados bien por Egidio da Viterbo, en una interminable homilía sobre la historia del mundo que ofreció en Roma en 1502 (mientras Buonarroti vivía todavía en Florencia), o bien por otros teólogos más oscuros que el artista nunca habría conocido o leído, o incluso hay quien ha apuntado a una serie de sermones ofrecidos nada más y nada menos que por el fanático Savonarola. Buonarroti debió quedar tan traumatizado por los desvaríos del monje que incluso siendo de edad avanzada llegó a afirmar que seguía oyendo en su cabeza la voz del dominico. Hay historiadores de arte que piensan que es un testamento del catolicismo profundamente enraizado y de su amor hacia la Iglesia… e incluso hacia Savonarola.

Dejemos que sea el artista quien diga aquí la última palabra. Justo después de finalizar el debilitador trabajo de pintar al fresco la bóveda, escribió otro rabioso poema a su amigo, describiéndole el Vaticano de 1512:

Aquí se hacen yelmos y espadas de los cálices

y la sangre de Cristo se vende a manos llenas;

y cruces y espinas son lanzas y rodelas;

y hasta la paciencia de Cristo se acaba.

Mas Él no debiera volver a estas regiones,

si hasta las estrellas llegase su sangre;

ahora que en Roma venden su piel;

y a toda bondad clausuran las sendas.[16]

El hombre que escribió estos versos nunca habría trabajado duramente y en condiciones horribles durante cuatro años y medio para crear una apología de alabanzas y gloria a la santidad de la Iglesia al mando del papa Julio. En los siguientes capítulos, le guiaremos por una visita privada sin precedentes, una explicación paso a paso de lo que en realidad Miguel Ángel pintó en esa bóveda.