El lenguaje perdido del arte

«… y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos».

ISAÍAS, 29, 14

Lo que los artistas de Lorenzo lograron llevar a cabo en la capilla Sixtina es un poderoso ejemplo de una práctica con muchas analogías, incluso en tiempos modernos.

Durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas se enfrentaron a una grave amenaza en el escenario de operaciones del Pacífico. Los criptógrafos japoneses eran incomparablemente habilidosos y capaces de descifrar cualquier código que la aviación, la marina y la infantería pudieran inventar. La situación parecía perdida, hasta que los aliados dieron por fin con dos soluciones ingeniosas.

La primera fue incorporar un equipo de indios norteamericanos de la tribu de los navajos —los famosos windtalkers— para que tradujesen todos los mensajes de radio a su lengua, un idioma completamente desconocido para los japoneses. La otra fue aprovechar la ignorancia que los japoneses tenían de las trivialidades de la cultura norteamericana. Así, para transmitir códigos numéricos, las instrucciones eran del tipo: «Empieza con la edad de Jack Benny, y entonces…». Sólo alguien criado en los Estados Unidos, oyente del famoso programa de radio del conocido cómico, podría captar la referencia. El personaje de Jack Benny era conocido por todos como un violinista tacaño y horrible, un vanidoso… sobre todo en lo referente a su edad. Aunque el antiguo artista de vodevil era ya un hombre maduro, siempre afirmaba tener sólo «treinta y nueve». Los servicios secretos japoneses se rompieron la cabeza intentando averiguar quién era ese tal Jack Benny, y luego tratando de concretar su edad cronológica, mientras que cualquier soldado norteamericano sabía que, fuera el año que fuese, la respuesta sería inequívocamente «treinta y nueve».

Por suerte, nunca llegaron a descifrar estos códigos. Un idioma prácticamente desconocido y un poco de «información privilegiada» norteamericana ayudaron a ganar la guerra enmascarando información esencial que sólo podía comprender su público objetivo.

LA UTILIZACIÓN DE CÓDIGOS EN EL ARTE

Los códigos han demostrado su valía en tiempos de guerra en innumerables ocasiones. Mucho menos evidente, sin embargo, es la forma en la que mensajes ocultos encontraron su lugar en otro escenario de trascendencia universal. Aquí la intención no era engañar al enemigo, sino intensificar la sensación de misterio; no era conseguir una conquista militar, sino generar un mayor reconocimiento. Es en el arte y en algunas de sus más famosas expresiones donde nos damos cuenta de una importante verdad: «los genios artísticos produjeron sus mejores trabajos cuando incorporaron significados secretos a sus obras de arte».

Por su propia naturaleza, el arte —o al menos el gran arte— tiene diversos niveles, o estratos, de significado. De hecho, una obra llega a ser considerada como obra de arte porque por instinto sabemos, incluso subconscientemente, que es mucho más de lo que se ve a simple vista. La Mona Lisa no nos gusta porque sea bella (de hecho, según los cánones estéticos actuales, estaría considerada por muchos como una persona normal y corriente), sino porque es misteriosa. Y eso es esencial para comprender la fascinación que el mundo ha sentido por ella durante los últimos cinco siglos. Sabemos que debajo de la superficie, debajo de esa sonrisa, hay algo más que no podemos comprender.

En el siglo XXI nos resulta complicado apreciar hasta qué punto en los periodos del Renacimiento y del Barroco se daba por hecho que los artistas incorporaran siempre en sus obras diversos niveles de significado. Hemos de tener presente la función que cumplía el arte en una época en la que la gente carecía de esa miríada de estímulos sensoriales a la que nosotros estamos expuestos cada día, a todas horas. En un mundo sin canales de televisión por cable, ni televisión vía satélite, sin vídeos ni DVD, sin películas y sin Internet, la creación del artista era el único objeto omnipresente que podía servir como fuente de placer e inspiración una y otra vez, año tras año, sin quedar anticuada. Si un artista del calibre de Leonardo o de Miguel Ángel recibía una cantidad considerable de dinero por el encargo de una obra de arte de carácter privado, esta tenía que convertirse en una fuente constante de placer y de estímulos para el cliente durante el resto de su vida y entrar posteriormente a formar parte de la herencia familiar. Cuando era el gobierno quien la encargaba, esta tenía que convertirse en la expresión permanente de la ética y de los valores de esa sociedad. Y, tal y como hemos visto en el anterior capítulo, una de las principales motivaciones que tuvo alguien como el papa Sixto IV para encargar la costosa y original decoración de la capilla Sixtina fue el hecho de que patrocinar la creación de obras de arte era también, en aquellos tiempos, la principal forma de demostrar poder y riqueza.

La encargada primordial de las artes en aquella época era, naturalmente, la Iglesia católica. Pero para el clero, el arte cumplía además una función adicional. El arte eclesiástico no sólo servía para glorificar un lugar de culto o inspirar a los fieles; estaba también concebido para enseñar a las masas, que eran analfabetas en casi su totalidad. Así pues, para «iluminar a los ignorantes», para instruir a las generaciones posteriores en las costumbres y en la historia del cristianismo, era necesario ilustrar de forma cautivadora y desprovista de textos los pasajes más importantes de los Evangelios y la vida de los santos. Esto explica por qué tantas iglesias medievales y renacentistas tienen series de frescos multicolores e intrincados, que narran a veces libros bíblicos enteros. (Irónicamente, sin embargo, esta tradición está considerada por muchos como el origen de los cómics y de las novelas gráficas).

Para la gente de aquella época, igual que sucede hoy en día en muchos rincones del mundo, ir a misa, además de ser una obligación religiosa, era el único vehículo de socialización y de entretenimiento. Incluso en la librepensadora Florencia de la juventud de Miguel Ángel, la gente se congregaba en las iglesias para relacionarse, escuchar el sermón de un orador popular, lleno de talento, y disfrutar de la última obra de arte. Las ceremonias religiosas de la época podían ser cualquier cosa, menos breves. Una misa, sobre todo cuando era papal, podía prolongarse durante horas. ¿Cómo mantener el estado de ánimo adecuado, no aburrir a la congregación e impedir que se quedara dormida? La respuesta estaba en el arte. Pero no sólo en bonitas imágenes que exigieran únicamente un rápido vistazo. Tenía que ser arte que actuara como elemento hipnotizador y revelador del ambiente religioso. Esta es otra de las razones por las que el arte de la época de Miguel Ángel era tan complejo, pues tenía que soportar centenares de visionados repetitivos y de larga duración. La audiencia tenía que creer que siempre era posible descubrir nuevos significados y puntos de vista.

Por lo tanto, generación tras generación, el arte —tanto privado como público— fue tornándose cada vez más complejo y multidimensional. Al igual que Shakespeare llenaba sus obras de tramas directas, sexo, violencia y chistes obscenos para los «palurdos» (los campesinos incultos que en los teatros permanecían de pie o sentados en el suelo) y a la vez creaba espléndida poesía de gran profundidad para el público rico y culto que ocupaba los palcos, los artistas de la época de Miguel Ángel inventaban piezas asombrosas dirigidas a todos los niveles de inteligencia. La gente normal y corriente veía hermosas pinturas y esculturas, y escuchaba la narración que el clero hacía de su significado. Y para los que poseían la preparación suficiente, la posibilidad de ahondar en una obra de arte ofrecía muchos más tesoros.

Cualquier elemento aislado del arte renacentista posee un significado interno: la elección del tema y de los protagonistas, los rostros seleccionados para los distintos personajes de la obra, los colores utilizados, las especies de árboles y flores representadas, los tipos de animales, las posiciones, poses, gestos y yuxtaposiciones de los personajes en la escena, incluso la localización y el paisaje… todo tenía significados ocultos. Para genios inmensamente creativos como Leonardo y Miguel Ángel, esto hacía que cada nuevo trabajo resultase un viaje estimulante en extremo y agotador hacia la profundidad de la obra y, en consecuencia, hacia la profundidad de su alma.

El mayor reto surgía, sin embargo, cuando el artista intuía que tenía que ocultar su verdadero mensaje por miedo, consciente de que sus ideas eran inaceptables para el sistema o quizá incluso estaban prohibidas. En épocas de intolerancia y persecución religiosas el arte no se atrevía a declarar abiertamente lo que el artista deseaba comunicar de forma apremiante. El único recurso disponible para aquellos que rompían los dogmas tradicionales de su época, especialmente cuando el artista sabía que sus ideas serían un anatema para su cliente o para las autoridades, eran los códigos secretos, las alusiones ocultas, los símbolos y las referencias veladas entendibles sólo para un círculo muy limitado de compañeros.

Esto, como se verá, es lo que hace tan fascinante a Miguel Ángel y su trabajo en la capilla Sixtina. Este podría muy bien ser el paradigma del gran artista cuya obra refleja una pasión tanto por la perfección estética como por la persuasión intelectual. Por encima de todo deseaba que sus obras perduraran no sólo por su belleza, sino también por sus osadas y a la vez subversivas declaraciones, dirigidas a gente tanto de dentro como de fuera de la Iglesia. Aunque Miguel Ángel sabía que la mayoría de sus contemporáneos no verían más allá de lo superficial, confiaba en que sus alusiones «codificadas» fueran descubiertas por los eruditos más diligentes. Miguel Ángel estaba seguro de que la historia se tomaría la molestia de descifrar su verdadero significado, pues ocultar pensamientos peligrosos en las obras de arte era una práctica común entre muchos de sus colegas, una práctica con un origen muy antiguo.

DE LA BIBLIA AL RENACIMIENTO

El primer ejemplo de mensaje oculto en una obra de arte del que se tiene constancia se remonta a casi cuatro mil años atrás, a una historia plasmada en el libro bíblico del Génesis. José, heredero e hijo favorito del último patriarca, Jacob, es vendido en Egipto como esclavo por sus celosos hermanos. Los hermanos conspiradores cogen entonces la bella y colorida túnica de José, la rasgan, la empapan en sangre y le cuentan a su padre, Jacob, que José ha sido devorado por un animal salvaje. José, gracias a los talentos que Dios le ha dado y a su ingenio, acaba convirtiéndose en visir del faraón, el segundo hombre más poderoso de la tierra en su época. Al final de la historia, José se reencuentra con sus hermanos y envía unos carruajes y carromatos reales espléndidamente decorados a Canaán cargados de regalos para su amado padre, y para que el patriarca y toda su gran familia puedan viajar con todas las comodidades hasta Egipto. Jacob, que durante aquellos largos años había llorado sin consuelo la «muerte» de José, no se atrevía ni a pensar que su hijo no sólo siguiera con vida, sino que además hubiera ascendido hasta los escalafones más altos del poder en Egipto. El texto dice: «Y [los hermanos] le dieron las nuevas [a Jacob], diciendo: José sigue vivo, y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron las palabras de José, todo lo que les había dicho; y cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel: Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y lo veré antes de morir». (Génesis, 45, 26-28).

Los antiguos estudiosos judíos destacaban que sólo cuando el dudoso patriarca ve los carruajes cree por fin que su hijo José está vivo y que es gobernador en Egipto. ¿Por qué? Porque Jacob comprendió el mensaje codificado que José le había enviado a través de los adornos artísticos de los carros. Los carruajes del faraón de la época estaban siempre decorados con arte egipcio pagano, grabados de colores y pinturas que representaban a los diversos dioses y diosas del idólatra culto a la muerte que controlaba entonces Egipto. Según el midrash, el folclore popular oral relacionado con el texto bíblico, José pintó y desfiguró las imágenes paganas de los vehículos reales. Con ello transmitió a su padre dos significados ocultos: en primer lugar, que sólo alguien que estuviera entre los más altos rangos del poder se atrevería a afear los carruajes del rey y, en segundo lugar, que tenía que ser un miembro de su familia, alguien que creyera en un solo Dios, el responsable de aquel insulto encubierto a los símbolos paganos que personificaban el arte en el antiguo Egipto.

Desde el carruaje bíblico de José hasta el Jack Benny del siglo XX, hemos sido testigos de innumerables ejemplos de códigos cifrados basados en referencias culturales conocidas única y exclusivamente por los iniciados, las «personas informadas», utilizados para transmitir mensajes importantes destinados sólo a unos pocos elegidos.

Importantes eruditos se han ido percatando de que muchas de las obras de arte más conocidas del Renacimiento y del Barroco (sobre todo desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII) están también repletas de ideas escondidas y códigos cifrados encubiertos. Descifrarlos requiere poco trabajo en algunos casos. No es necesario mucho esfuerzo, por ejemplo, para comprender las referencias de los grandes artistas a la mitología grecorromana y a las leyendas medievales, para observar su utilización de los colores heráldicos y los blasones de las poderosas familias que controlaban Italia y el Vaticano, e incluso para identificar en sus frescos las caras de individuos famosos por aquel entonces.

Algo más huidizos, sin embargo, son los símbolos secretos ordenados por los clientes que encargaron los trabajos. El arte del Renacimiento y del Barroco está repleto de este tipo de mensajes ocultos: retratos del cliente y de miembros de su familia o de su círculo más íntimo que aparecen casualmente en las escenas de la Natividad o de la Crucifixión, blasones familiares que decoran detalles arquitectónicos de la antigua Roma, e incluso juegos de palabras basados en el nombre del cliente. En 1475, por ejemplo, el año del nacimiento de Miguel Ángel, Botticelli pintó a Lorenzo de Medici y a los miembros de su corte renacentista como testigos de La Adoración de los Magos. Mucho más tarde, Miguel Ángel festoneó los frescos de la bóveda de la capilla Sixtina con guirnaldas de hojas de roble y bellotas para recordar al público tanto la figura del papa Sixto IV, que había encargado la construcción del edificio de la capilla, como la del papa Julio II, el beligerante cliente de Miguel Ángel. Ambos papas, tío y sobrino, pertenecían al clan de los Della Rovere, cuyo apellido significa «del roble».

PROTESTAS E INSULTOS EN CÓDIGO CIFRADO

Mucho más intrigantes, no obstante, son los símbolos secretos incrustados por el artista en la obra sin el conocimiento ni el permiso del cliente que se la encarga. En el arte del Renacimiento y del Barroco esto se produce con menos frecuencia que el simbolismo autorizado, pues es evidente que se trataba de una práctica peligrosa si se tenía en cuenta lo enfadado que potencialmente se podía llegar a sentir la persona que pagaba por el trabajo. Pero a pesar del peligro, no era tampoco excepcional.

Y esto da lugar a la siguiente pregunta: ¿Por qué los artistas destacados corrían el riesgo de despertar la ira de sus clientes? Hay muchas respuestas.

En primer lugar, estaba el enfado o, como mínimo, la justificada indignación de muchos de los genios creativos obligados a humillarse ante sus valedores financieros. En aquellos tiempos los artistas estaban considerados como simples trabajadores contratados. Federico Zeri, un historiador de arte respetado a nivel internacional, vicepresidente del Italian Consiglio Nazionale dei Beni Culturali y miembro de la ilustre Academie des Beaux Arts de París, escribe en su libro sobre la obra maestra de Tiziano, Amor sagrado, amor profano: «No debemos olvidar que hacia 1500, en pleno Renacimiento italiano, los pintores, incluso los más grandes, no estaban considerados más que artesanos a demanda: bien pagados, pero privados de la libertad que les permitiera negarse a realizar trabajos que hoy podrían parecernos muy degradantes».[2] El primer artista que rompió con todo esto y se convirtió en su propio jefe —denegando, de hecho, encargos incluso del Papa— fue nada más y nada menos que Miguel Ángel Buonarroti. Más aún, como muchos otros artistas maltratados, Miguel Ángel insertó de forma casual en su obra alusiones sexuales e insultos a sus clientes —evidentemente, sin que tuvieran constancia de ello— siempre que tuvo la necesidad de dar rienda suelta a sus frustraciones reprimidas. Algunos de ellos forman parte de los secretos de la capilla Sixtina que discutiremos con más detalle posteriormente.

Los artistas de la época estaban obstaculizados y limitados por muchas prohibiciones. Tal vez la más destacada era la de no estar autorizados a firmar sus trabajos. Eso sí, el nombre, la imagen o el símbolo de la familia del cliente que pagaba la obra tenía que aparecer siempre en un lugar destacado. Esta es la razón por la que muchos artistas se las ingeniaban para insertar su propia cara en algún rincón de la obra. A veces, como en el caso de Botticelli y Rafael, era muy evidente, pues disfrutaban del consentimiento de sus clientes; en otras, era menos aparente. Miguel Ángel insertó su cara en sus trabajos en diversas ocasiones, a veces con bastante descaro, pero más a menudo como una señal secreta de protesta. Es un detalle que aparecerá una y otra vez cuando expliquemos los secretos de la bóveda de la Sixtina y de sus últimas obras.

Rafael, aun teniendo permiso para incluir claramente su cara en muchas de sus obras más famosas, seguía sin poder firmarlas con su nombre. Esta es la razón por la cual, cuando finalizó su obra maestra más célebre, el enorme fresco de La Escuela de Atenas (una obra tan repleta de secretos que se han escrito libros enteros sobre ella), añadió un pequeño y minúsculo detalle. En la parte inferior derecha, el gran sabio Euclides aparece inclinado sobre una pizarra y explica a sus alumnos uno de sus teoremas geométricos. Si se examina con precisión la parte trasera del cuello bordado dorado de la túnica que viste, aparecen cuatro diminutas iniciales: RUSM, que significan Raphael Urbinas Sua Manu, en latín: «Rafael de Urbino, hecho de su propia mano». (Por cierto, el que va disfrazado de Euclides es nada más y nada menos que el «padrino» de conspiración de Rafael en el Vaticano, el arquitecto Bramante. Hablaremos también sobre esto más adelante…).

La Escuela de Atenas, Rafael Sanzio, 1510-1512 (Museos Vaticanos). Véase fotografía 3 en el cuadernillo de imágenes. Fotografía de Roy Doliner.

LA OCULTACIÓN DEL SABER PROHIBIDO

Otra importante limitación de los artistas renacentistas era la prohibición de diseccionar cadáveres. Los científicos querían diseccionar los cadáveres de los criminales ejecutados para aumentar sus conocimientos de anatomía y también para intentar recuperar el saber médico perdido del mundo antiguo. Los artistas querían conocer todo lo posible sobre la estructura interna del cuerpo humano para adquirir el nivel de experiencia de los antiguos artistas grecorromanos en la representación de la forma humana. La Iglesia había prohibido las disecciones por considerar el cuerpo humano como un misterio divino. Además, seguía recelando de las representaciones perfectas de las figuras humanas y mitológicas, que consideraba podían conducir hacia una especie de reincidencia espiritual, un regreso a la idolatría pagana. Esta es la razón por la que las representaciones medievales de la figura humana son tan planas y tan poco naturales en comparación con las que aparecen en las obras de arte clásicas y renacentistas. El único lugar en la Italia medieval y renacentista donde fueron permitidas ocasionalmente las disecciones científicas fue en la Universidad de Bolonia. Pero la frustración llevó a cometer con frecuencia actos ilegales por aquellos artistas ambiciosos que no podían desplazarse a Bolonia o por aquellos para quienes esas excepcionales ocasiones no eran suficientes. Contrataban para ello a ladrones profesionales de cuerpos, criminales comunes que robaban de sus tumbas los cadáveres de los convictos recién ejecutados que luego, al amparo de la noche, introducían a escondidas en laboratorios secretos donde los artistas los diseccionaban, los examinaban y dibujaban a la luz de las velas todos los detalles que el tiempo les permitía, para librarse después, antes del amanecer, de la prueba del delito.

En 1513 el nuevo Papa, León X, reclamó en el Vaticano la presencia del gran genio renacentista por excelencia, Leonardo da Vinci, y le dio una lista de encargos para mayor gloria de él y de su familia. Después de pasar tres años viviendo en el palacio papal y explorando Roma, el gran Leonardo no había producido apenas nada. El papa León, furioso, decidió despedir por sorpresa al caprichoso artista e intimidarlo para que terminara con algunos de los encargos que le había hecho. A media noche, rodeado por varios integrantes de la imponente Guardia Suiza, el Papa irrumpió en las cámaras privadas de Leonardo donde creía que lo despertaría de un sueño profundo. Pero se quedó horrorizado al descubrirlo completamente despierto, en compañía de dos ladrones y en plena disección de un cadáver recién robado… estaba cometiendo este delito en la casa del propio Papa. El papa León lanzó un alarido muy poco digno de su alcurnia y ordenó a la Guardia Suiza recoger de inmediato las pertenencias de Leonardo y expulsar al divino fuera de los muros del Vaticano, donde nunca podría volver a poner un pie. Poco después Leonardo decidió que era más seguro abandonar Italia y trasladarse a Francia, donde pasó el resto de sus días. Este es, por cierto, el motivo por el que los óleos más famosos del gran genio italiano, incluyendo la Mona Lisa, se encuentran en París, en el Museo del Louvre.

Sandro Botticelli, aun siendo el artista favorito de la familia liberal de los Medici de Florencia, una generación anterior a Miguel Ángel, tampoco tenía permiso para explorar libremente el cuerpo humano. Una de sus obras más famosas, y también una de las más misteriosas, esconde diversos secretos. Se trata de la obra alegórica titulada La primavera. Igual que sucede con La Escuela de Atenas de Rafael, se han escrito libros enteros sobre ella, todos ellos fomentando distintas interpretaciones de la famosa obra de arte. La escena se desarrolla en un claro místico de un bosque, y la acción transcurre de derecha a izquierda, empezando con el mitológico Céfiro, el viento de la primavera, que transforma a la ninfa del bosque, Cloris, en la figura de Flora, símbolo de la primavera y de su fertilidad. En la posición central, delante de dos misteriosas aberturas en la bóveda de ramas de árboles que la rodea, aparece Venus, la diosa del amor. Cerniéndose sobre su cabeza, un Cupido con los ojos vendados, a punto de disparar una flecha de forma fálica a la figura central del grupo de Las Tres Gracias, la Castidad. La última figura, en el extremo izquierdo del cuadro y separada del resto, es Mercurio, el dios del cambio y de la sabiduría oculta, que quiere dispersar las nubes. Nadie hasta el momento ha hecho comentarios sobre los extraños vacíos que forman las ramas situadas en la parte central de la obra, pero es exactamente allí donde Botticelli insertó el mayor secreto de esta pintura, un secreto clave para comprender la totalidad de la obra. Si observamos con atención la forma, el ángulo y la yuxtaposición de las dos aberturas, veremos aparecer una imagen anatómica nítida, unos pulmones humanos, con el mismo aspecto que tendrían en una disección ilegal llevada a cabo en un laboratorio renacentista secreto.

La primavera, Sandro Botticelli, 1481. Galería de los Uffizi, Florencia. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

El cuadro, regalo de boda, celebra el ciclo de la vida, creada originariamente, según la tradición judaica y cabalística, por ruach HaShem, el Viento Divino, el Aliento… el mismo aliento de vida que creó a Adán, el primer ser humano. Si pudiéramos separar la pintura de su marco y enrollarla hasta formar un cilindro en el que sus dos extremos quedaran unidos, veríamos que las nubes que Mercurio/Hermes pretende dispersar a la izquierda se convierten en Céfiro a la derecha, lo que demuestra que el Viento Divino, el Aliento de la Vida, no tiene ni principio ni fin. En el centro exacto de la obra, enmarcando a Venus y a su broche rojo en forma de corazón, están los dos pulmones, que reafirman la conexión entre Amor y Vida. Por lo tanto, esta famosa obra de arte es el primer ejemplo de la iconografía neoplatónica secreta que empezaba a tomar forma en la Florencia librepensadora gobernada por los Medici, que encargaron la pintura.

DESCIFRAR LO ESOTÉRICO

Nuestra siguiente categoría de simbolismo secreto en las obras de arte renacentistas, y de importancia primordial para descifrar los mensajes ocultos de Miguel Ángel en la capilla Sixtina, es la utilización de «conocimientos esotéricos» —imágenes, símbolos y códigos conocidos solamente por unos pocos iniciados— para transmitir un mensaje oculto que no va dirigido a las masas. Algunos casos han sido ya revelados, como la utilización por parte de Mozart del simbolismo masónico en su ópera La flauta mágica, y la utilización por parte de Borromini, el arquitecto barroco del siglo XVII, de símbolos masónicos y cabalísticos en la iglesia de Sant’Ivo en Roma. Quedan mensajes aún por descifrar, como «la dama oscura» de los sonetos de Shakespeare y la sinfonía Variaciones enigma, de Edward Elgar.

Un ejemplo muy reciente de descodificación de símbolos ocultos en obras de arte es el de los dibujos de lo que en Occidente denominamos alfombras orientales: las bellas y complicadas alfombras descubiertas a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, que se expande desde Turquía hasta China, pasando por la India. Según los descubrimientos del Textilia Institute, presentados en 2005 en Roma y en Nueva York en su exposición y catálogo Il giardino dei melograni («El jardín de los granados»), los judíos que en la España de 1492 huían de las mortales persecuciones de la Santa Inquisición buscaban una manera de conservar los conocimientos arcanos de la Cábala y sus prácticas de meditación mística. Después de encontrar refugio en Oriente, descubrieron el arte del tejido de las alfombras. Más tarde estas alfombras, diseñadas, encargadas o tejidas por artesanos judíos, adquirieron un aspecto completamente distinto. Estas incorporaban formas innovadoras, granados, escaleras de Jacob, jardines del Edén y Árboles de la Vida, que las convertían en vehículos transmisores de la sabiduría prohibida de la Cábala, además de mecanismos para la meditación cabalística. Estas alfombras, aun no siendo comprendidas por las masas, eran muy estimadas y se encontraban en los lugares más inesperados. De este modo, los ingenuos gobernadores musulmanes mongoles del norte de la India tenían alfombras cabalísticas judías en sus palacios reales, y los emperadores de la dinastía Confucio de la China tenían el mismo simbolismo secreto en las enormes alfombras que decoraban el pabellón real, en el corazón de la Ciudad Prohibida.

Otro ejemplo fascinante de los conocimientos esotéricos adoptados por los instruidos para comunicar en secreto es la utilización del lenguaje de los signos de los sordos. Aunque hoy en día no es un código muy utilizado por todo el mundo, los artistas del Renacimiento italiano no tenían ninguna dificultad en trabajar con amigos y colegas con dificultades auditivas. Incluso hoy en día, sobre todo en el sur de Italia, existe una tradición profundamente enraizada de expresarse a través de la comunicación no verbal, utilizando la gesticulación, las expresiones faciales y el lenguaje del cuerpo en general. Leonardo da Vinci, en su época, animó a otros artistas con plena capacidad auditiva a aprender de la expresividad de los sordos.

En el Renacimiento italiano conocemos dos artistas de éxito que eran sordos. Uno es Pinturicchio, cuyos frescos del siglo XV aparecen en algunos de los escenarios más prestigiosos de Roma, incluyendo la capilla Sixtina. El otro es Cristoforo de Petris, que colaboró con su hermanastro Ambrogio de Petris, que no era sordo. Los hermanos, que elaboraron juntos un lenguaje de signos, fueron de las primeras personas que acogieron a Leonardo da Vinci a su llegada a Milán en 1483. Fueron de gran influencia sobre Leonardo y cuando aquel mismo año el artista creó su primera obra en aquella nueva ciudad, quiso dar las gracias a los hermanos por su ayuda mediante el lenguaje que ellos utilizaban y que Leonardo admiraba. Existen incluso algunos historiadores de arte que afirman que Ambrogio de Petris trabajó en esa pieza junto a Leonardo. Se trata de La Virgen de las Rocas, que se expone ahora en el Museo del Louvre. El cuadro representa a la Virgen María en el interior de una oscura cueva, con dos niños a sus pies, personajes interpretados comúnmente como San Juan Bautista y el Niño Jesús. La Virgen acoge a su derecha a otro pequeño, mientras bendice a los otros dos con su mano izquierda. A su izquierda aparece un ángel misterioso que protege al niño que tiene a su lado y señala al otro, que está junto a la Virgen. El niño que está bajo las manos de la Virgen y al lado del ángel levanta también dos dedos de su manita y le da la bendición al otro niño. Evidentemente, recién descubierto el lenguaje de los signos, Leonardo incorporó en esta obra distintos gestos con las manos. Pero lo que desconoce la mayoría de observadores e incluso expertos en arte es que Leonardo firmó esta obra, y la «firmó» con su nombre. La alineación en vertical de las tres manos del lado derecho del cuadro forma una línea recta que une a la Virgen → al ángel → al Niño Jesús. La mano de la Virgen María forma la letra L, siguiendo los cánones del lenguaje de los signos más arcaico. La mano del ángel indica la letra D. Y la mano del Niño Jesús indica la letra V. «LDV»: Leonardo da Vinci.

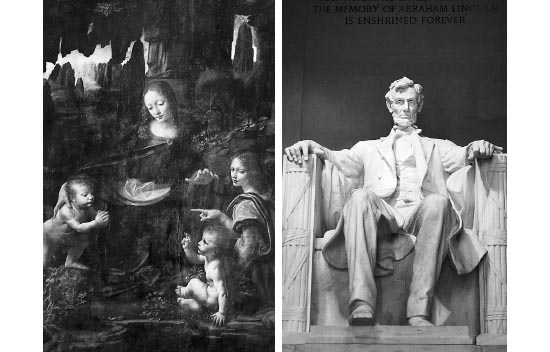

Para aquellos lectores escépticos que duden de que la mano de la Virgen indique la letra L, recomendamos observar la gigantesca escultura de Abraham Lincoln que se encuentra en el Lincoln Memorial de Washington, D. C. La escultura es obra de Daniel French, el mismo artista que realizó la escultura de Thomas Gallaudet, fundador de la epónima universidad para sordos de Washington, en la que el representado aparece enseñando el lenguaje de los signos a una niña mediante una letra A formada con los dedos. En la monumental escultura de Lincoln, las manos del Gran Libertador (la izquierda y la derecha) indican sus iniciales, A y L, utilizando exactamente la misma L antigua que Leonardo pintó varios siglos antes.

Izquierda: La Virgen de las Rocas, Leonardo da Vinci, 1483, Museo del Louvre, París. Ilustración de Erich Lessing, obtenida a través de Art Resource of New York.

Derecha: Lincoln, Daniel French, 1920, Lincoln Memorial, Washington, D. C. Ilustración de Timothy McCarthy, obtenida a través de Art Resource of New York.

LA MAGIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES

Otra de las estrategias para descodificar las obras del Renacimiento está relacionada con los «efectos especiales» medioambientales. Los artistas insertaban mensajes ingeniosamente de modo que sólo pudieran verse in situ, en el lugar exacto donde el artista quería que el espectador captara su verdadera intención. En muchas ocasiones, esto venía definido por el modo en que la luz que se filtraba por una determinada ventana iba a parar a la pintura, iluminando la pieza, tanto en el sentido literal como figurativo. Es lo que hizo Leonardo con la luz del fresco de La Última Cena, y Caravaggio se hizo famoso en el mundo en el siglo XVII gracias a este efecto especial. Más adelante veremos cómo Miguel Ángel basó la totalidad del concepto, el diseño y la revisión de su escultura de Moisés en su interacción con la fuente de luz que la iluminaba en el escenario que tenía predeterminado.

Otro efecto similar se conoce como anamorfosis. Se trata de una técnica asombrosa que hace que una imagen se «deforme» literalmente y adopte otra forma o imagen cuando el espectador la observa desde otro ángulo. Sólo los artistas más habilidosos, que dominaban además los secretos de la óptica, eran capaces de crear este efecto. Leonardo da Vinci fue uno de ellos. La Anunciación, una obra temprana expuesta en la actualidad en la galería de los Uffizi de Florencia, estuvo considerada hasta hace poco una obra defectuosa porque el brazo derecho de la Virgen es desproporcionadamente largo, sus piernas parecen confundirse con el banco en el que está sentada en una extraña posición y el ángel está tan alejado de ella que parecen formar parte de dos cuadros distintos. De hecho, cuando la obra se visualiza al natural o en cualquier libro, parece alargada y deformada. Sólo los pocos que se dieron cuenta de que Leonardo había ocultado en ella una anamorfosis gigantesca fueron capaces de demostrar que se trata de una obra maestra única. En la nueva guía de los Uffizi, Francesca Marini revela que «Las desconcertantes anomalías desaparecen sólo cuando se tiene en cuenta que, en su escenario original, la pintura tenía que contemplarse desde abajo y desde el ángulo derecho, con lo que se demuestra un acuerdo —algo que en aquella época era un tipo de estudio muy poco común— entre los mensajes de la perspectiva en la obra de arte y el lugar al que estaba destinada».[3]

La única manera de experimentar lo que Leonardo comunicaba en La Anunciación es interactuando con la pintura. Cuando nos situamos a la derecha del cuadro, lo más cerca posible de la pared, y la observamos por el rabillo del ojo, la obra cobra vida de forma asombrosa. El brazo de la Virgen posee la longitud adecuada, el ángel se sitúa más cerca de ella y las piernas de la Virgen se juntan —mientras que su vientre se vuelve más pequeño y menos abultado; es decir, se convierte en una Virgen de verdad. Si vamos desplazándonos de derecha a izquierda por delante del cuadro, las piernas de la Virgen parecen abrirse y su vientre hincharse. Cuando el espectador se sitúa en el lado izquierdo del cuadro, el ángel se ha alejado de la Virgen y la falda de esta, convertida en una mujer en avanzado estado de gestación, recuerda un abrevadero o la que fue la cuna del pesebre. Veremos más adelante cómo Miguel Ángel utilizó la anamorfosis en la capilla Sixtina para transmitir uno de sus mensajes secretos.

El último efecto especial que exploraremos es el del trompe d’oeuil («engañar el ojo», en francés) o trampantojo. Para explicarlo de forma muy sencilla, se trata de una técnica de gran dificultad que trata de conseguir que una imagen bidimensional, como un cuadro o un fresco, parezca tridimensional. Un trampantojo puede ser una perspectiva falsa que arrastre la visión del espectador a través de la superficie de la pintura y la adentre en el espacio, de manera que a veces parece que se pierde en el infinito. Todas las hornacinas de los papas que fueron pintadas en la decoración original del siglo XV de la capilla Sixtina presentan este tipo de ilusión óptica. De hecho, muchos visitantes se quedan sorprendidos cuando se enteran de que no son en realidad hornacinas arquitectónicas.

La Anunciación, Leonardo da Vinci, 1472, Galería de los Uffizi, Florencia. Véase fotografía 4 en el cuadernillo de imágenes. Ilustración de Scala, obtenida a través de Art Resource of New York.

El trampantojo puede crear también una ilusión protuberante, de modo que la imagen parezca que sobresale de la superficie de la pared o del lienzo. Se trata de algo más difícil aún de conseguir y, por lo tanto, sólo disponemos de algunos ejemplos excepcionales. Uno de los mayores éxitos de esta técnica es la imagen de Jonás de Miguel Ángel, que ocupa un lugar de honor en la pared frontal de la Sixtina. A través de una reproducción resulta imposible percibir, apreciar o comprender el efecto conseguido por el artista; sólo se hace evidente cuando se contempla el original en el interior de la capilla. En qué consiste y por qué lo hizo Miguel Ángel quedarán explicados cuando comentemos los secretos judaicos de la Sixtina.

Teniendo en cuenta que estos efectos especiales exigían mucho tiempo y energía, el artista solía incorporarlos a la obra de arte por algo más que por una simple exhibición de virtuosismo. Un estudio minucioso nos lleva casi siempre a descubrir un mensaje inesperado dentro de la imagen… para los informados, claro está. A veces, servían para camuflar la firma del artista, a su amante, para realizar una alusión sexual o un chiste, para insultar al cliente o a los que estaban en el poder; otras, para realizar algún tipo de declaración más profunda, normalmente prohibida y, por lo tanto, mucho más peligrosa.

Si hemos realizado este viaje por el mundo secreto de los códigos cifrados en el arte ha sido por un motivo básico: demostrar que cuando Miguel Ángel llenó su obra de símbolos secretos estaba siguiendo los pasos de Botticelli, de Leonardo y de muchos otros de sus contemporáneos. Miguel Ángel tenía muchas razones para encubrir ideas peligrosas y camuflar mensajes atrevidos, razones que aclararemos con detalle. Pero lo que hace todo esto tremendamente fascinante y de gran importancia para el tema que nos ocupa es que el lugar donde incluyó la mayor cantidad de estos mensajes ocultos era también el más inesperado y peligroso del mundo en el que realizar este tipo de actos subversivos: la capilla privada de la corte papal en el palacio Vaticano, la capilla Sixtina.

Fue allí donde Miguel Ángel demostró con más esplendor su genio. Para las masas, sus frescos ofrecían, y siguen ofreciendo, placeres de incomparable belleza. Pero para aquellos con la perspicacia suficiente para captar los mensajes ocultos incrustados en esta obra de arte multidimensional les esperan aún recompensas mayores.