Trapper-Fred me refirió que en los veranos anteriores había vendido algunos de sus perros con objeto de ahorrar gastos de comida. Hubo un año en que tuvo a todos los perros, salvo a «Tom», a pupilaje, por veinticinco dólares cada perro. Pero aquel año pudimos tener a todos los perros con nosotros.

Un día me dijo mi socio:

—Vamos a las colinas. No quiero tener que comer siempre salmón y habas con tocino y conservas. Por este tiempo me apetece siempre comer asado de oveja salvaje. Además, en las colinas hay menos mosquitos que aquí.

Estuve contento de poder ir a las colinas. Cargamos sobre los perros cierta cantidad de salmón para ellos y también algunas piezas para nosotros, que envolvimos en papel aceitado, además de harina y algunas latas de conserva para el caso en que no encontráramos ovejas salvajes. Nosotros llevamos nuestros sacos de dormir, la tienda, las escopetas, la vajilla de cocina y una bandeja como las que se usan para lavar el oro.

—¿Es que hay oro allá arriba? —pregunté.

—Quizá —respondió Trapper-Fred.

Caminamos durante un día a través de los bosques de coníferas. Luego cesaron éstos y llegamos a la tundra. Ésta estaba todavía muy encharcada, y tuvimos que dar muchos rodeos para no tener que caminar a través del agua, y a veces tuvimos que saltar de una pequeña isla de hierba a otra. Sin embargo, con ello no pudimos evitar el mojarnos los pies.

En los charcos vimos muchas construcciones hechas por ratas almizcleras. No valía la pena cazar estos animales, porque por su piel sólo se paga medio dólar. Además, son muy astutos, y no es fácil dar en el blanco al disparar contra ellos. Sin embargo, maté algunos para que sirvieran de comida a los perros, y porque Trapper-Fred me dijo que podía ensayar con ellos mi puntería. Gasté siete cartuchos por cuatro ratas almizcleras, y Trapper-Fred dijo que no estaba mal para empezar.

Allí había mosquitos todavía en mucho mayor número que a orillas del lago, a pesar de que yo creía que en ninguna parte había tantos como allá abajo.

Al atardecer del segundo día llegamos a las colinas, y distinguimos ya de lejos las montañas. Todo el día siguiente lo pasamos subiendo y bajando colinas, atravesando arroyos y caminando a través de terreno cubierto de guijarros. No era fácil ni cómodo caminar por allí, pues el suelo era además cenagoso y resbaladizo. En los valles había todavía nieve, sobre todo en los bordes de los arroyos, donde no llegaban los rayos del sol.

—Ea, vamos a plantar aquí nuestro campamento —dijo Trapper-Fred, cuando al anochecer llegamos de nuevo junto a un arroyo—, allí encontraremos suficientes mimbres para encender fuego, y allí están las ovejas.

Y diciendo esto señaló hacia las montañas, que ahora parecían estar muy cerca.

Todo era tan hermoso como yo había esperado que fuese. Nos hallábamos sentados sobre nuestros sacos de dormir, delante de la tienda de campaña, con la espalda apoyada en los fardos. El fuego ardía y en la olla se cocía la sopa de pemmican. Fumábamos y contemplábamos las llamas.

—A pesar de lo bien que se está aquí —dijo Trapper-Fred—, me gusta en invierno recorrer la línea de las trampas y sentir el frío en la nariz. Cuando era niño, siempre había deseado esta vida, pero tenía que ir a la escuela un año tras otro. Cuando fui mayor, tuve que ganar durante las vacaciones el dinero para mis estudios. Más tarde, terminados los estudios, quise ganar dinero para tener una casa. Ahora me encuentro aquí. Conozco este sitio desde hace cinco años. Es hermoso vivir así. Jamás querría vivir de otra manera. Quizá comprendas ahora por qué no quería tenerte conmigo.

Ahora sentí mucho miedo, porque pensé que iba a decirme que pronto tendría que abandonarle, pero prosiguió:

—Tú no me estorbas, no mucho; pero haces que muchas cosas me resulten más fáciles y llevaderas. A la larga, tampoco es bueno estar solo. Uno empieza a hablar consigo mismo, con los perros, con el hacha, con la marmita, con el fuego, con la presa, pues el espíritu humano es de tal índole que debe comunicarse con otros seres, y no es bueno cuando no encuentra eco a sus pensamientos. Tú eres un buen compañero. Tú estás ahí dispuesto a conversar conmigo, cuando tengo ganas de hablar, y callas cuando yo quiero estar callado. Por ello es que puedes quedarte conmigo, si quieres.

—Con mucho gusto quiero quedarme contigo —le dije—. En ninguna parte fui tan feliz como ahora. Tú me enseñaste muchas cosas. Tú has tenido mucha paciencia conmigo, y tú me aprecias. Yo también amo esta tierra. Cuando antes, en la escuela, hablaban de amar esta tierra, yo no comprendía bien lo que decían. La tierra es hermosa cuando está cubierta de nieve. Ella nos da pieles, y salmones, y dólares en cantidad suficiente como para poder comprar lo que nos hace falta. Las colinas son bellas, y también aquellas montañas. El que estemos aquí sentados cerca del fuego y que vayamos a cazar ovejas salvajes, que tengamos estos excelentes perros, todo ello es muy hermoso. Yo tampoco desearía otra clase de vida.

—Pero los mosquitos son una plaga —dijo Trapper-Fred, tratando de aplastar de un manotazo a uno que se había posado sobre su nariz.

—Sí, es verdad —repuse, aplastando un mosquito que se hallaba encima de mi mano.

—Pero tienen una ventaja —prosiguió—, y es que sin estos bichos tan molestos, el país sería tan estupendo, que vendrían a él muchas personas, tantas, que no sabría uno a dónde había de escupir.

Y diciendo esto escupió en el fuego.

Uno encuentra especialmente deliciosa la sopa de pemmican después de haber estado comiendo salmón y nada más que salmón durante semanas enteras, y por si fuera poco, después de haber estado caminando tres días con una pesada carga a cuestas. Nos comimos toda la sopa de la olla, y partí con mi compañero una pastilla de chocolate. Era la primera vez que le ofrecía chocolate, y él comió enteramente la porción que le di.

A la mañana siguiente —todavía no había clareado—, partimos en dirección a las montañas. Llevamos todos los perros con nosotros. Llevaban algo de comida para ellos, y cada uno de nosotros llevose también dos trozos de salmón para comer. Así no teníamos que llevar nada más que nuestras escopetas.

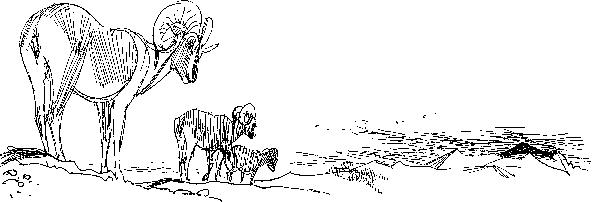

Cuando clareó, las montañas parecían estar muy cerca de nosotros; pero tuvimos que caminar cinco horas antes de llegar a las primeras peñas. Trapper-Fred conocía aproximadamente los sitios en que se encontraban las ovejas salvajes. Estuvimos descansando una hora entera. Entretanto, Trapper-Fred examinó con los prismáticos las laderas de las montañas, para ver si distinguía las ovejas. Finalmente las vio. Entregome los prismáticos y ahora las vi yo también. Eran cinco ejemplares: uno de gran tamaño, dos de tamaño regular y dos pequeños.

—Cuando nos hallemos a distancia de tiro, apunta primero al gran carnero. Tiene una carne dura, pero lo necesitamos como comida para los perros. Además mataremos uno de los pequeños para cada uno de nosotros. Los pequeños son más fáciles de matar, pero solamente en el caso de que logremos apoderarnos primero del carnero. Ahora están dirigiéndose al fondo del valle, siguiendo el sol. Esperemos todavía un poco, así nos ahorraremos tener que escalar la montaña.

Dicho esto, Trapper-Fred se acostó sobre el suelo y se durmió en seguida. Pero yo seguí mirando a través de los prismáticos. Veía en el aire águilas ratoneras y cuervos. Trazaban círculos continuamente, gritando, empujándose unos a otros, como si jugaran, y giraban sin cesar. Iba recorriendo con la vista las laderas, observaba la manada de ovejas salvajes, y descubrí posteriormente otra manada, mucho más lejos. Vi asimismo un lobo que trotaba por una colina, desapareció en el valle y reapareció luego. Dirigí los prismáticos otra vez hacia las ovejas, hacia las aves que volaban por encima de las montañas trazando círculos. Trapper-Fred dormía y los perros también. Mis ojos no se cansaban de mirar. El sol calentaba ya bastante. Las ovejas habían descendido considerablemente. Pensé despertar a Trapper-Fred, pero éste abrió los ojos y preguntó:

—¿Han bajado ya?

—Sí —le respondí, dándole los prismáticos.

Después de mirar a través de ellos, dijo:

—Hemos de tratar de acercarnos a ellas tanto como nos sea posible, y sorprenderlas por ambos lados. Siempre huyen hacia las montañas. Yo voy a dar la vuelta a aquella colina. Tardaré unos veinte minutos. Además, calculo que tardaré una media hora en escalar la ladera. Tú irás a través de este valle durante unos diez minutos, bajando hacia la izquierda, y también tendrás que escalar una media hora. Cuando salgas del valle, verás continuamente las ovejas. Yo me acercaré aproximadamente hacia aquella peña. Tan pronto como tú me veas, también me verán las ovejas o descubrirán por el olfato mi presencia, porque el viento viene de allá. Pero procura no disparar cuando en su huida estén las ovejas a la misma altura que yo. Todavía quiero vivir unos cuantos años más. Debes disparar primero sobre el carnero. Si fallas, entonces dispararé yo, y luego tú, y yo otra vez. Si tienes suficiente precaución, podrás acercarte a él unos cien pasos, porque el viento te es favorable, y porque los animales no son aquí muy tímidos. La pendiente te engañará al disparar. Hacia abajo, deberás apuntar como cosa de un palmo más alto; y hacia arriba, un palmo más bajo. Cuando trepan corren de prisa, debes apuntar exactamente hacia su pecho, y entonces darás en su codillo. No lo olvides: primero al carnero, y sólo entonces a uno de los pequeños. No necesitamos matar más.

Volvimos a cerciorarnos de que los perros estaban bien atados y luego partimos. Mientras estaba trepando por la montaña, sentía un calor asfixiante. Un par de veces resbalaron mis pies y me lastimé los dedos de la mano izquierda. Entonces me quité las botas y las medias y proseguí trepando descalzo. Así era mejor. También aquí había mosquitos, pero había que tener paciencia.

Era verdad lo que había dicho Trapper-Fred: podía ver continuamente las ovejas delante de mí. Cuando hube llegado a un lugar más elevado de donde se encontraban los animales, detúveme para descansar detrás de una peña, porque estaba sin aliento, y cuando uno quiere disparar y dar en el blanco ha de respirar sosegadamente. Ahora cargué la escopeta y la aseguré. Luego me arrastré lentamente, para mantener sosegada la respiración, y fui acercándome a donde estaban los animales. Aprovechaba las breves pausas que hacía para mirar cada vez en dirección a la peña de detrás de la cual habría de aparecer Trapper-Fred en el momento oportuno.

Las ovejas pacían tranquilamente. Me separaban de ellas unos cien pasos, quizá ciento veinte. Habría podido aproximarme más, pero preferí aguardar a Trapper-Fred. Varias veces apunté, a título de prueba, al gran carnero, que era el que más cerca se hallaba de mí, pero me guardé muy bien de poner el dedo en el gatillo.

Ya empezaba a inquietarme que mi compañero no diera señales de su presencia. El tiempo que me había indicado, ya debía de haber transcurrido. Por fin le vi, y levanté la mano para indicarle que le había visto. Lo mismo hizo él. Ahora seguí arrastrándome sobre el vientre hacia las ovejas, hasta que el carnero cesó de comer hierba. Sin embargo, no miró hacia mí, sino hacia Trapper-Fred.

«No apoyes jamás la escopeta sobre una simple piedra», me había recomendado Trapper-Fred. Por consiguiente, yo llevaba para ello un pequeño cojín de musgo. Respiraba sosegadamente, y no pensaba más que en el blanco que iba a hacer. Todos los animales habían cesado de comer. Con la cabeza erguida miraban en dirección a Trapper-Fred. Es muy fácil dar en el blanco, pensé. Y disparé. El carnero pegó un brinco, cayó al suelo, rodó sobre sí mismo un par de veces y, finalmente, quedó tendido, inmóvil. Entonces oí a Trapper-Fred disparar y una de las ovejas pequeñas cayó para no volver ya a moverse. Ahora las otras emprendieron la huida, subiendo la montaña hacia donde me encontraba yo. Me habría sido fácil darles muerte a todas. Oí perfectamente el ruido que hacían sus pies al correr por las peñas.

Trapper-Fred y yo nos encontramos abajo, junto a los animales muertos.

—Eres para mí una verdadera mascota, «Pequeño Zorro» —dijo riendo Trapper-Fred—, nunca me habían salido las cosas con tanta facilidad. Una vez tuve que aguardar cuatro días a que los animales se me pusieran a tiro. Entonces tuve que empezar a comer de lo que había traído para los perros. En cambio, ahora tenemos carne suficiente y nos sobran días de ocio. Ve a buscar los perros, para que coman hasta hartarse de las vísceras. No hay nada tan alimenticio, y, además, les ayudará a digerir la carne que coman luego.

Fui a buscar los perros y al regresar con ellos, todo estaba ya listo para el transporte. Los perros se lanzaron voraces sobre las vísceras y no cesaron de comer hasta que no quedó nada de ellas. Nosotros fumábamos nuestras pipas, contemplando aquel banquete. Ello abrió nuestro apetito, y en seguida nos dispusimos a comer de nuestro salmón ahumado.

—Los perros no podrán llevar mucha carga —dije—. Bastante carga llevan en su barriga.

—Esto es asunto suyo —repuso Trapper-Fred—, bastante rato han estado haraganeando. Ya verán ellos cómo se las arreglan para seguir avanzando.

Efectivamente, los perros llevaban penosamente sus bultos, jadeaban y de vez en cuando se tendían en el suelo; no les dábamos prisa, porque teníamos tiempo suficiente.

Llegamos a nuestra tienda todavía con luz del día, nos ocupamos de los perros y pusimos la carne en la nevera. Era ésta un hoyo profundo, cuyo fondo y paredes estaban recubiertos con ramas de sauce. Trapper-Fred la había construido en otro tiempo. Pusimos toda la carne en esta nevera, menos los dos muslos anteriores de la oveja pequeña. Luego cerramos el hoyo con una tapa hecha de ramas de sauce entrelazadas, y encima colocamos una gran piedra. De este modo no podían llegar hasta la carne ni los perros, ni los animales salvajes.

Fuimos a lavarnos en el arroyo y nos llevamos agua para el té. Luego sacamos de la tienda los sacos de dormir y los paquetes, y encendimos fuego. Cortamos la carne a tajadas delgadas, las salamos y las ensartamos en largas ramas de sauce que colocamos encima de ramas ahorquilladas, de suerte que quedaran suspendidas sobre el fuego. Nos metimos hasta la cintura dentro de los sacos de dormir, apoyamos la espalda contra los paquetes, y excepto fumar en pipa, no hicimos otra cosa sino ir moviendo nuestras tajadas de carne para que se asaran por todos los lados.

No hablamos mucho, porque todavía estábamos muy cansados de tanto andar y trepar por la montaña. El humo del fuego mantenía algo alejados a los mosquitos. Empezamos pronto a comer, y no terminamos hasta haber dado cuenta de todas las tajadas. Pensamos que la carne era muy tierna y sabrosa, y que estaba muy bien que en el mundo hubiera algo más que el salmón para comer. Primero comimos la carne medio cruda y bastante de prisa. Más tarde comimos más lentamente, y entonces estaba bien asada y tenía otro sabor. Luego preparamos el té, echamos los huesos al fuego, tomamos el té y estuvimos fumando hasta que consideramos que la médula de los huesos estaría ya cocida. Entonces rompimos con el hacha los huesos y con el cuchillo extrajimos la caliente médula.

Permanecimos sentados junto al fuego hasta que éste se apagó del todo. De buena gana habríamos continuado sentados más rato, tan cansados nos encontrábamos y tan satisfechos habíamos quedado con la comida, pero en seguida dejose sentir el frío de la noche, y entramos en la tienda. Yo me quedé dormido instantáneamente.

Los perros nos despertaron.

—Sal y dales salmón —dijo Trapper-Fred—, a ver si nos dejan tranquilos. Pero vuelve en seguida a la tienda; somos hombres libres. Estamos en vacaciones y queremos dormir hasta que haga un poco más de calor.

Fui a dar comida a los perros y volví a meterme dentro de mi saco de dormir. Era delicioso dormir sin pensar que uno tuviera que levantarse sin tener ganas de ello, porque no teníamos ninguna obligación que nos impulsara a hacerlo.

Más tarde nos pusimos a fumar en pipa dentro de la tienda de campaña, y Trapper-Fred propuso lo siguiente:

—El más joven de los dos se levantará y preparará el té.

Pero objeté:

—Eso no es justo; puesto que yo soy bajito y débil, y tú eres alto y fuerte.

Hizo como si se dispusiera a levantarse.

—Es verdad, tienes razón. Debo levantarme y cuidar de un niño.

Pero yo entonces salí rápidamente y fui a preparar el té. Entonces fui a buscar carne de la «nevera», la corté a tajadas y la aderecé con sal.

—El té está preparado —grité—, el viejo puede levantarse.

Asamos la carne como habíamos hecho la víspera. Todavía no había muchos mosquitos, el sol calentaba ya y ningún trabajo nos aguardaba. Comimos la carne, tomamos té y fumamos. Y Trapper-Fred calculaba cuántos dólares tendría que pagar probablemente un millonario de Nueva York si pudiera efectuar una cacería de ovejas salvajes y un picnic como aquél en aquellas colinas.

—Por lo menos tendría que pagar dos mil dólares —dijo.