De frente se parecía un poco al Rufián Feliz, si la memoria de ustedes llega tan atrás. De costado, donde era posible ver mejor aquella cresta blanco-plateada, se parecía más a un cruce entre George Arliss y una cacatúa.

Medía menos de un metro veinte de alto, incluyendo la enorme cabeza, la cresta y todo. Tenía piel arrugada, de un color gris-violeta, curiosas orejas en forma de S, y una abultada panza; llevaba una chaqueta eléctrica y unos calzones cortos de un material ondulado que centelleaba cuando se movía, botas grandes en las piernas cortas y gordas, y un disco metálico blanco de un cuarto de su estatura colgado de un flaco hombro por un tahalí.

Lloyd Cavanaugh vio la aparición por primera vez a las once de la mañana de un miércoles del mes de mayo, en la sala de su estudio-apartamento en el lado este de la Calle Cincuenta, Mannhattan. La aparición brotó aparentemente de detrás de la mesa de dibujar, en el fondo de la sala.

Un verdadero absurdo. La mesa de dibujar, con la tabla horizontal y los platos del desayuno todavía encima, estaba arrinconada contra las corridas cortinas del ventanal. A la derecha, entre la mesa y el mueble del tocadiscos, había un espacio de unos quince centímetros; a la izquierda, entre la mesa y el barrilito donde guardaba la linterna y los pinceles, menos todavía.

Cavanaugh, un joven de mal genio con una cara larga y hosca casualmente unida a un cuerpo nudoso y desgarbado, arrugó el ceño desde el brillante charco de luz que caía sobre la mesa de trabajo y dijo:

—¿Qué diablos…?

Apagó los focos de la mesa y encendió las luces del cuarto.

Iluminado de pronto, el Rufián se encendió como el adorno de un árbol de Navidad. Los ojos le parpadearon rápidamente; luego el labio superior se le encrespó hacia arriba en una asombrosa sonrisa de cuarto creciente, mostrando unos dientes salidos. Hizo un ruido parecido a «¡Jajptui!», y asintió varias veces con la cabeza.

El primer pensamiento que tuvo Cavanaugh fue para la Hasselblad. La levantó con trípode y todo, la llevó caminando de lado a un sitio seguro, detrás del sillón, y luego atravesó el cuarto y sacó un atizador del soporte de la chimenea. Empuñando esa arma, avanzó hacia el Rufián.

La cosa se le acercó, sonriendo y asintiendo. Cuando estuvieron a dos pasos de distancia se detuvo, hizo una breve reverencia, y alzó el disco blanco que le colgaba del tahalí, volviendo uno de los lados chatos hacia Cavanaugh.

En el disco apareció una figura.

En estéreo y a todo color, mostraba a un Cavanaugh de quince centímetros de alto inclinado sobre algo montado en un trípode. Las manos se movían con rapidez, ajustando piezas; de pronto la figura dio un paso atrás y miró con evidente aprobación una caja oblonga colocada encima del trípode, de la que salía un cilindro cromado. La Hasselblad.

Cavanaugh bajó el atizador. Con la mandíbula caída, miró fijamente al disco, en el que ahora no había nada, y luego miró la cara violeta del Rufián, y la cresta plateada que no era pelo ni plumas sino algo intermedio…

—¿Cómo hiciste eso? —pregunto.

—Alte eso —dijo el Rufián, vivamente. Movió el disco hacia Cavanaugh, se señaló la cabeza, luego señalo el disco, después la cabeza de Cavanaugh, y otra vez el disco. Luego extendió el brazo y sostuvo la cosa delante de Cavanaugh torciendo la cabeza hacia un lado.

Cavanaugh tomó el disco con cautela. Sintió que se le formaba piel de gallina en los brazos.

—¿Quieres saber si yo hice la cámara? —preguntó, tentativamente—. ¿Es eso?

—Seso —dijo el Rufián. Hizo otra reverencia, asintió dos veces, y abrió bien grandes los ojos.

Cavanaugh se puso a pensar. Mirando el disco, imaginó una máquina enorme con muchos engranajes y partes móviles que giraban furiosamente. Allí estaba, un poco borrosa, pero aceptable. Le apoyó una escalera en un lado, hizo que un hombre subiese por ella y volcase adentro un cubo de hierros viejos, y luego mostró un chorro de cámaras saliendo por el otro lado.

El Rufián, que había estado mirando atentamente el otro lado del disco, enderezó la cabeza y recogió el disco con una nueva reverencia. Luego giró rápidamente tres veces, apretándose la nariz con una mano y haciendo violentos ademanes con la otra.

Cavanaugh dio un paso atrás, sosteniendo con más firmeza el atizador.

El Rufián pasó a su lado como una exhalación, moviendo las piernas con la rapidez de un parpadeo, se detuvo con la barbilla en el borde de la mesa de trabajo, y se puso a mirar lo que había encima.

—¡Eh! —dijo Cavanaugh, enfurecido, y echó a andar hacia allí. El Rufián se giró, y mostró otra vez el disco. Apareció una nueva figura: Cavanaugh inclinado ahora sobre la mesa, armando pequeñas figuras y acomodándolas ante un fondo pintado.

… Que era, en realidad, lo que había sucedido. Cavanaugh era, por profesión, dibujante de cómics. Sentía indiferencia hacia el trabajo mismo; era un trabajo automático, bien pagado, pero que lo había arruinado como creador. Ya no podía pintar, ni dibujar, ni hacer grabados por diversión. Entonces se había dedicado a la fotografía, especialmente a la macrofotografía.

Construía modelos con arcilla y cartón piedra y alambres y abalorios y pedazos de madera y mil otras cosas; los pintaba o los teñía, los armaba, los iluminaba y luego, con la Hasselblad y una lente especial de aproximación, muy cara, los fotografiaba. El resultado, después del primer año, empezaba a ser sorprendente.

Lo que estaba preparado ahora sobre la mesa era muy simple. El fondo y el segundo plano eran una maraña de abeto y laurel, en escala de treinta a uno. En primer plano había tres figuras agrupadas alrededor de los restos de una fogata. No eran seres humanos; eran criaturas delgadas, grises, lampiñas, de ojos grandes y mansos, vestidas con unas extrañas ropas.

Dos, con la espada apoyada en un bloque de mampostería medio enterrado en el suelo, se inclinaban sobre una hoja de papel desenrollada de un cilindro. La tercera estaba sentada en una piedra, más cerca de la cámara, comiendo la pierna de algún animal. La forma de los huesos a medio roer era perturbadoramente familiar; y cuando uno miraba con más atención comenzaba a preguntarse si esas cosas que salían de la punta no podrían ser dedos, semiocultos por la mano del que comía. En realidad eran dedos, pero por mucho tiempo que uno mirase la fotografía no estaría nunca seguro.

El Rufián le estaba ofreciendo otra vez el disco, sonriendo y parpadeando y balanceándose sobre los talones. Cavanaugh, conteniendo su fastidio en favor de la curiosidad, lo aceptó, y vio allí, otra vez, la misma serie de imágenes que ya le había mostrado el Rufián.

—Es cierto —dijo—. Lo hice yo. ¿Y qué?

—¡Iké! —El Rufián hizo un movimiento con la mano, demasiado rápido para ser seguido con la vista, y de pronto apareció en ella algo parecido a una fruta grande, una especie de pera con verrugas. Al ver la expresión de desconcierto en Cavanaugh, volvió a poner la cosa en el sitio de donde la había sacado y exhibió un puñado de rosados hilos translúcidos. Cavanaugh, exacerbado, arrugó el ceño.

—Oye… —empezó a decir.

El Rufián volvió a probar. Esta vez sacó una piedra blanca, brillante, con facetas, del tamaño de una cereza.

Cavanaugh sintió que se le iban los ojos. Si eso era un diamante…

—Joi-ptú! —dijo el Rufián, enfáticamente. Señaló la piedra y a Cavanaugh, luego se señaló a sí mismo y al modelo armado sobre la mesa. El significado era claro: quería negociar.

Era un diamante; por lo menos rayaba nítidamente el vidrio de una botella de cerveza vacía. Además era brillante, de un blanco puro y, hasta donde podía ver Cavanaugh, sin ningún defecto. Lo puso en el platillo de la balanza que tenía para pesar correspondencia; pesaba poco menos de una onza. Digamos veinte gramos, y un kilate eran doscientos miligramos… Sumaba cien absurdos kilates, poco menos que el diamante de Hope.

Cavanaugh miró la cosa con desconfianza. Tenía que haber una trampa, pero con la mejor voluntad del mundo no pudo encontrarla. Los modelos eran un medio para lograr un fin; una vez usados sólo servían para ocupar lugar. ¿Qué podía perder, entonces?

El Rufián lo miraba con ojos de lechuza. Cavanaugh tomó el disco y le respondió: una serie de imágenes que mostraban a Cavanaugh fotografiando los modelos, procesando la película, y luego aceptando ceremoniosamente el diamante y entregando los modelos. El Rufián se inclinó varias veces, hizo cabriolas, se sostuvo brevemente sobre las manos, y palmeó a Cavanaugh en la manga, sonriendo. Tomando eso como un asentimiento, Cavanaugh volvió a poner la Hasselblad en su sitio, encendió los focos, y empezó a trabajar donde se había detenido la última vez. Sacó media docena de fotografías en color, luego cargó la cámara con una película de blanco y negro y sacó otra media docena.

El Rufián lo observaba todo con una trémula atención. Acompañó a Cavanaugh al cuarto oscuro y lo miró con ojos muy abiertos mientras aquél revelaba el negativo de blanco y negro, lo fijaba, lo lavaba y lo secaba, lo cortaba y sacaba copias.

Cuando estuvo lista la primera fotografía, el Rufián hizo unos urgentes ademanes y ofreció otro diamante de la mitad del tamaño del primero. ¡También quería las fotografías!

Sudando, Cavanaugll buscó en su archivo y sacó fotos y diapositivas en color de sus otros trabajos: la serie de Hansel y Gretel, Cavor y la Gran Lunar, Walpurgisnacht, Gulliver apagando el fuego del palacio en Lilliput. El Rufián las compró todas. Al cerrar cada trato, recogía lo que había comprado y lo metía en el sitio de donde sacaba los diamantes. Cavanaugh miraba atentamente, pero no entendía a dónde iba a parar todo aquello.

Y pensando en eso mismo, ¿de dónde había salido el Rufián?

Convencido de que Cavanaugh no tenía más fotos, el Rufián corría ahora de un lado a otro de la habitación, mirando en los rincones, inclinándose para ver qué había en los estantes, irguiéndose de puntillas para mirar sobre la repisa. Señaló una figurilla de unos diez centímetros de alto, que representaba a un hombre enjuto en cuclillas, los brazos cruzados, los codos apoyados en las rodillas: una talla ifugao que Cavanaugh había traído de las Filipinas. En el disco apareció por un instante la máquina que Cavanaugh había usado para explicar el origen de las cámaras. El Rufián lo miró torciendo la cabeza.

—No —dijo Cavanaugh. Hecho a mano.

Tomó el disco, y le dio al Rufián la imagen de un hombre de piel morena sacando astillas de un trozo de caoba. Luego, por diversión, hizo que el hombre se redujese a un punto sobre una isla en un globo que giró lentamente: Asia y Australia desaparecieron por un lado, y por el otro surgieron las Américas. Marcó Nueva York con un punto rojo y se señaló a sí mismo.

—Jrrrzt —dijo el Rufián, pensativo. Se apartó de la estatuilla y señaló un brillante tapiz, con figuras de diamantes, que colgaba sobre el sofá—. ¿Choamano?

Cavanaugh, que acababa de decidirse a cambiar la estatuilla por otro diamante, quedó estupefacto.

—Un momento —dijo, e hizo otra imagen en el disco; él mismo entregando la estatuilla por el precio consabido.

El Rufián dio un salto atrás; le temblaban las orejas y le vibraba la cresta. Reponiéndose de algún modo, volvió a adelantarse y le mostró a Cavanaugh una versión corregida: el Rufián recibiendo una estatuilla de madera tallada de, y entregando un diamante a, el hombre de piel morena que Cavanaugh había mostrado como su creador.

—¿Choamano? —volvió a decir, señalando el tapiz.

Con un poco de rabia, Cavanaugh le mostró que el tapiz había sido tejido por un mejicano de sombrero de paja. Con más rabia todavía, contestó al «¿Dónde?», pictográfico con un mapa de México; y aún con más rabia identificó y dijo dónde estaban los artistas que habían creado un jarro de plata sueco, un kris malayo, un caldero de bronce indio, y un par de sandalias hechas a mano en Greenwich Village.

Aparentemente, el Rufián sólo compraba en el sitio de origen.

En todo caso, si no iba a recibir más diamantes, podría obtener alguna información. Cavanaugh tomó el disco y proyectó una imagen del Rufián apareciendo de pronto y avanzando por la habitación. Luego invirtió esa acción y miró inquisitivamente al Rufián.

Por respuesta recibió una imagen de un espacio crepuscular, sin fondo, donde unas pequeñas criaturas con crestas como el Rufián caminaban entre unas plantas fungosas que parecían hileras de roscas en una vara. ¿Otro planeta? Cavanaugh tocó el disco e inclinó el punto de enfoque hacia arriba; el Rufián, cortésmente, agregó un poco más de aquella neblina violeta. Ni sol, ni luna, ni estrellas.

Cavanaugh volvió a probar: una imagen de sí mismo de pie sobre el globo terráqueo, mirando el cielo nocturno. De pronto apareció una diminuta representación del Rufián, incómodamente encaramado en una estrella.

El Rufián lo contradijo con una imagen que dejó a Cavanaugh más confundido que antes. Había dos globos que giraban en el vacío. Uno parecía sólido, y sobre él estaba, de pie, una diminuta figura humana; el otro globo era una neblina violeta, y dentro estaba la figura rechoncha, con cresta, de un Rufián. Las dos esferas giraron muy lentamente una alrededor de la otra, acercándose a cada vuelta, mientras el globo sólido parpadeaba claro-oscuro, claro-oscuro. Finalmente se tocaron, se adhirieron, y la figura del Rufián saltó fuera de su globo. El globo sólido parpadeó una vez más, el Rufián volvió a meterse en el de la neblina, y las esferas se separaron, alejándose muy lentamente, girando.

Cavanaugh se dio por vencido.

El Rufián, después de esperar un instante para asegurarse de que Cavanaugh no tenía más preguntas, hizo la mayor reverencia hasta ese momento y en su mano apareció un último diamante: una belleza, casi del tamaño del diamante más grande que le había dado antes a Cavanaugh.

Imagen de Cavanaugh aceptando el diamante y entregando algo borroso: ¿Por qué?

Imagen del Rufián rechazando la cosa borrosa: Por nada.

Imagen del Rufián palmeándole la manga a Cavanaugh: Por amistad.

Avergonzado, Cavanaugh sacó una botella de vino y dos vasos de un estante de la bibliotcca. Con la ayuda del disco le explicó al Rufián qué era lo que le estaba ofreciendo y, a grandes rasgos, cuál era el efecto que, se suponía, debía producir.

Fue un error.

El Rufián, lanzando intensas miradas de alegría entre trago y trago, bebió el vino con evidentes muestras de placer. Luego, con impresionante aparatosidad, puso sobre la mesa un pequeño artefacto verde y blanco. El artefacto tenía una base cristalina, de cuyo centro brotaba una delgada columna metálica que terminaba en una perilla. Eso era todo.

Sintiéndose anormalmente receptivo y expectante, Cavanaugh estudió la explicación pictográfica del Rufián. Aquel artefacto era, al parecer, el equivalente de las bebidas alcohólicas para la raza del Rufián. (Imagen de Cavanaugh y del Rufián, con enormes sonrisas en las caras, mientras unas luces de colores se encendían y apagaban dentro de sus tranparentes cráneos). El hombrecito lo miró, pidiéndole permiso, y Cavanaugh asintió. Con un robusto dedo, el Rufián apretó cuidadosamente la perilla del artefacto. La perilla y la columna empezaron a vibrar.

Cavanaugh tuvo la extraña sensación de que alguien le hacía cosquillas en el cerebro. Era una sensación vigorizante, deliciosa.

—¡Ja! —dijo.

—¡Jo! —dijo el Rufián, con una sonrisa de felicidad. Recogió el artefacto, lo guardó —Cavanaugh casi vio donde lo ponía— y se levantó. Cavanaugh lo acompañó hasta la puerta. El hombrecito le palmeó la manga; Cavanaugh le apretó la mano. Luego, saltando alegremente tres escalones por vez, el Rufián desapareció escaleras abajo.

Unos minutos más tarde, desde la ventana, Cavanaugh lo vio pasar por la Segunda Avenida… encima de un autobús.

La sensación de euforia disminuyó tras unos pocos minutos, dejando a Cavanaugh en un estado mental de relajación y aturdimiento al mismo tiempo. Para tranquilizarse vació los abultados bolsillos del pantalón sobre la mesa. Diamantes: sólidos, fríos, afilados, resplandecientes y hermosos. Los contó; había veintisiete, desde más de cien kilates hasta treinta; que valían, en conjunto, ¿cuánto?

Calma, se dijo. Todavía puede haber una trampa. Lo mejor que podía hacer, para estar seguro, era ir al centro y ver a un tasador. Sabía dónde había uno: en el Edificio Francés, frente a Comics Patrióticos. Escogió dos de las piedras, una grande y una pequeña, y las guardó en el compartimiento interior de la cartera. Un poco nervioso, echó el resto en una bolsa de papel y la escondió debajo del sumidero de la cocina.

Un taxi amarillo pasaba por la avenida. Cavanaugh lo llamó y subió.

—A la Cuarenta y cinco y la Quinta —dijo.

—¿Buu? —preguntó el chófer, volviendo la cabeza.

Cavanaugh lo miró, frunciendo el ceño.

—Calle Cuarenta y cinco —dijo, pronunciando las palabras bien claramente— esquina con la Quinta Avenida. Vamos.

—Zooss —dijo el chófer, echándose la gorra hacia atrás—, ouug kelg treis uooj’l fook. ¿Bnog nuud ig ye nolik?

Cavanaugh bajó del coche.

—¡Pokuz chouig’u! —gritó el chófer, y arrancó con un rugido de engranajes.

Con la mandíbula caída, Cavanaugh se quedó mirando. Sintió que se le encendían las orejas.

—¿Por qué no anoté el número de la placa? —dijo en voz alta—. ¿Por qué no me quedé arriba, en mi casa? ¿Por qué vivo en esta maldita e idiota ciudad?

Volvió a subir a la acera.

—¿Louly, badny? —le dijo una voz en la oreja.

Cavanaugh se giró rápidamente. Era un niño con un periódico en la mano y un montón bajo el brazo.

—¿Me haces el favor de no meterte en lo que no te importa? —dijo Cavanaugh. Dio media vuelta, caminó dos pasos hacia la esquina, se detuvo, giró, y volvió a donde había estado.

Era lo que había pensado: el titular del diario que tenía el niño en la mano decía QEZRIZRI QIFI I LE IVZOIVI QÍQÍ.

El nombre del diario, que en todo lo demás se parecía al Daily News, era Pionu Vajl.

El vendedor de periódicos retrocedió cautelosamente.

—Espera —dijo Cavanaugh de pronto. Buscó cambio en el bolsillo, no encontró nada, y sacó un billete de la cartera con dedos temblorosos. Se lo metió al niño en la mano—. Quiero un ejemplar.

El niño tomó el billete, lo miró, lo tiró en el pavimento, y echó a correr como si lo llevara el diablo.

Cavanaugh recogió el billete. En cada esquina tenía un número 4 grande. Sobre el grabado familiar de George Washington se leían las palabras FRA EVOFAP LFIFAL IQATOZI. Debajo del grabado la leyenda decía YVA PYNNIT.

Se llevó una mano al cuello de la camisa, que lo estaba ahogando. Aquel aparato vibratorio… Pero no podía ser eso; era el mundo el que estaba embrollado, no Cavanaugh. Y eso era imposible, porque…

Un hombrecito sucio, con un sombrero hongo, se le abalanzó, asiéndolo por las solapas.

—Poz’k —farfulló—, ¿fend gihekn, fend gihekn? ¿Fwuz eeb l’mwukd sahtz’kn?

Cavanaugh lo apartó de un empujón y retrocedió un paso.

El hombrecito se echó a llorar.

—¡Fwuh! —gimió—. ¿Fwuh vekn r’nahp shaoo?

Cavanaugh dejó de pensar. Con el rabillo del ojo vio que un autobús acababa de detenerse al final de la manzana. Echó a correr hacia él.

El chófer, con el rostro encendido, casi fuera de su asiento, le vociferaba algo ininteligible a una mujer gorda que le contestaba en el mismo tono, blandiendo una peligrosa sombrilla. Tras ellos, el estrecho pasillo estaba atestado de caras perplejas, caras molestas, caras que gritaban. El aire estaba erizado de consonantes dislocadas.

Más atrás, alguien lanzó un chillido y aporreó la puerta trasera. Maldiciendo, el chófer se giró y la abrió. La gorda aprovechó la oportunidad para golpearlo en la cabeza, y cuando la confusión resultante disminuyó un poco Cavanaugh se encontró en el centro del autobús, apretujado y sin haber pagado el pasaje.

El autobús arrancó. En cada parada bajaban algunos pasajeros histéricos, pero el estado de los que seguían adentro amontonados no era mejor. Aturdido, Cavanaugh se dio cuenta de que nadie entendía a nadie; nadie podía leer lo que estaba escrito.

El estrépito aumentaba; Cavanaugh notó que los bramidos del chófer eran cada vez más roncos y más débiles. Allá delante las bocinas sonaban furiosamente. Concentrándose con gran dificultad, consiguió pensar: ¿Hasta dónde? Ese era el asunto crucial: ¿esa cosa, fuese lo que fuese… había ocurrido simultáneamente en todo Nueva York… o en todo el mundo? ¿O —y ese era un horrible pensamiento— era una infección que él llevaba consigo?

Tenía que descubrirlo.

El tráfico se volvió más denso. Al llegar a la Sexta Avenida el autobús, que se había estado moviendo centímetro a centímetro, se detuvo completamente, y las puertas se abrieron de golpe. Cavanaugh estiró el pescuezo y vio que el chófer bajaba, tiraba la gorra al suelo y desaparecía entre la gente.

Cavanaugh bajó del autobús y echó a andar en dirección oeste, entrando en el bullicio. Sonaban las bocinas de los coches, chillaban las sirenas; cada cinco metros había una pelea, y cada diez peleas un policía. Tras un rato fue obvio que no llegaría nunca a Broadway; volvió a la Sexta, abriéndose paso a empujones, y dobló hacia el sur.

El altavoz de una tienda de discos atronaba con una canción que Cavanaugh conocía y detestaba; pero en vez de las palabras ya demasiado conocidas, la voz ronca de mujer cantaba:

«Kee-ee tho-iv iif zegmlit Podn mawgeth oooogua-atch…».

Sonaba igual.

Allá adelante había un letrero que decía: 13FR. LF. Hasta los números estaban distorsionados.

Cavanaugh sintió que le dolía la cabeza. Entró en un bar.

Había muchos parroquianos. No se veía a nadie con chaqueta blanca, pero aproximadamente un tercio de los clientes estaban detrás del mostrador, sirviendo al resto; una botella cada vez.

Cavanaugh se abrió paso a codazos hasta la primera fila y vaciló entre dos botellas etiquetadas respectivamente CIF 05 y ZITLFIOTL. Ninguna parecía demasiado tentadora, pero el líquido ambarino que había en las dos era aparentemente lo que necesitaba. Se decidió por el Zitlfiotl. Después del segundo trago, un poco más animado, buscó en la parte trasera del bar y encontró una radio.

Cuando se acercó descubrió que ya estaba conectada, pero lo único que salía de ella era un potente zumbido. Movió los diales. A la derecha del dial —que estaba numerado excéntricamente del 77 al 408— sintonizó una orquesta que tocaba Cuadros de una exposición; aparte de eso no había nada.

Eso aclaraba las cosas. WQXR, con un programa exclusivamente de música, estaba en el aire; las otras emisoras no. Lo cual significaba que había el mismo problema con las palabras no sólo en las emisiones de Nueva York y Nueva Jersey, sino también en los programas en cadena de la Costa Oeste. Incluso, ¿no podría ocurrir que lo que decía un locutor en correcto inglés en Hollywood fuese escuchado como un disparate por un ingeniero en Manhattan?

Eso llevó a Cavanaugh, poco a poco, hacia el problema siguiente. Sin dejar la botella de Zitlfiotl, escogió una mesa desocupada en el fondo del bar, se sentó con circunspección y depositó sobre la mesa estos importantes artículos:

Un sobre parcialmente usado.

Una pluma estilográfica.

Un billete de un dólar.

La tarjeta de la Seguridad Social.

Un diario que había conseguido rescatar.

Ahora la cuestión era si quedaba algún orden en las pautas del lenguaje humano, o si todo se había reducido al caos total. El método científico, alentado por el Zitlfiotl, descubriría la respuesta.

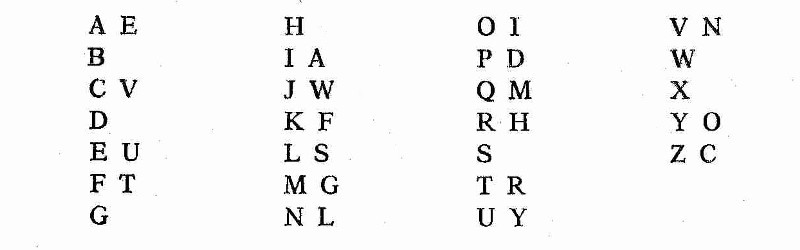

Como gambito preliminar escribió las letras del alfabeto, en una columna severamente vertical, en el lado sin usar del sobre.

Luego, tras un momento de reflexión, copió el texto del billete de un dólar. Así:

FRA EVOFAP LFIFAL YK IQATOZI

YVA PYNNIT

Debajo de cada línea, letra por letra, agregó el texto que debería estar en el billete. The United States of America. One Dollar.

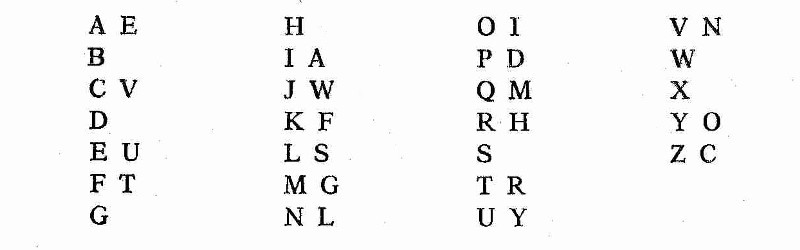

Eso le dio quince letras, que escribió en el sitio correspondiente, al lado de las letras ya establecidas del alfabeto. Un idéntico procedimiento con el Pionu Vajl, o Daily News, y con su propia firma, que aparecía en la tarjeta como Nnyup Ziciviemr, le dio cuatro letras más, con este resultado:

Ahora venía la prueba suprema. Copió el enigmático titular del Vajl y lo transliteró conforme a sus descubrimientos:

QEZRIZRI QIFI

MUCHACHA MATA

I LE IVZOIVI QIQI

A SU ANCIANA MAMA

Un éxito triunfal. Ahora podía comunicarse

El asunto, se dijo lúcidamente, es que cuando pienso que estoy diciendo «Escúcheme», en realidad digo «Alzevraqa» y es por eso que nadie entiende a nadie. Y por lo tanto, si yo pensara que digo «Alzevraqa» estaría en realidad diciendo «Escúcheme». Y de ese modo harían la Revolución.

Pero no dio resultado.

Algún tiempo más tarde se encontró en un aula de clase en desuso, frente a un indómito alumnado compuesto por tres hombres con anteojos y barba y una mujer con pelo en los ojos; intentaba enseñarles, por intermedio de ejercicios en un pizarrón, un nuevo alfabeto que empezaba así E, espacio, V, espacio, U, T, espacio. Los espacios, explicaba, eran lo más importante.

En otra ocasión, más adelante, estaba de pie en el primer descansillo de la escalera de entrada de la sucursal de la Calle Cuarenta y dos de la Biblioteca Pública de Nueva York, gritando a una variada multitud, una y otra vez:

—¡Qinpofyl opoyfil! ¡Qinpofyl opoyfil!

Y en otro momento, más adelante aún, despertó, muy sobrio; estaba apoyado en una mesa con el tablero de imitación mármol en un bar parcialmente destrozado. El sol entraba oblicuo por la ventana y daba en la pared que tenía a la izquierda; debían ser las últimas horas de la tarde o las primeras de la mañana.

Cavanaugh lanzó un gemido. Había ido a ese bar, recordó, porque le dolía la cabeza: era más o menos lo mismo que si hubiera tomado un purgante para la náusea.

Y el resto, antes y después… ¿cuánto era imaginación suya?

Alzó la cabeza y miró esperanzadamente los carteles en las ventanas. Aun sin pensarlo, estuvo seguro de que aquello no era inglés. La primera letra era una Z.

Lanzó otro gemido y apoyó la barbilla en las manos ahuecadas, cuidadosamente. Trató de quedarse así, sin moverse, sin mirar, sin ver, pero un pensamiento insistente lo obligó a levantar otra vez la cabeza.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo iba a durar todo eso? ¿Cuánto podía durar antes de que el mundo se fuese al mismísimo diablo? No mucho.

Sin un lenguaje, ¿cómo podía uno comprar algo, vender algo, pedir algo? Y si uno pudiese, ¿qué moneda usaría? ¿Billetes de cuatro dólares, con la inscripción YVA PYNNIT?

… O, se corrigió amargamente, algo igualmente extraño. Porque ese era el detalle que había pasado por alto hacía unas horas, durante la borrachera: que cada uno tenía un alfabeto diferente. Para Cavanaugh era YVA PYNNIT. Para algún otro era AGU MATTEK, o ENNY ZEBBAL, o…

Veirltiséis letras en el alfabeto inglés. Combinaciones posibles: 26 × 25 × 24 × 23 × 22 y así sucesivamente hasta el 1… aproximadamente un cero por cada operación…

Algo así como cuatrillones…

No tantas combinaciones si las vocales eran sustituidas por vocales y las consonantes por consonantes, como parecía ser su caso, pero muchas de todos modos. Más que el número de personas vivas en el mundo.

Eso en cuanto a la palabra escrita. Para el habla —Cavanaugh se dio cuenta de pronto— el problema sería unos veinticinco lugares decimales más grave. Ya no se trataba de letras sino de fonemas: cuarenta en el inglés hablado común.

Una vara que le revolvía a uno el cerebro, mezclando los reflejos, conectando la recepción de la K con la emisión de la H, o la D, o cualquier otra letra…

Cavanaugh dibujó una letra con el dedo índice en la mesa, arrugando el ceño. ¿No había hecho siempre la A de ese modo… una raya vertical y tres horizontales?

Pero ahí estaba el detalle siniestro de todo el asunto: que la memoria no significaba nada, porque todas las memorias seguían existiendo, pero estaban distorsionadas. Como si uno arrancara todas las conexiones de la mesa de un operador telefónico y las volviera a poner todas cambiadas.

Naturalmente, esa tenía que ser la explicación: nadie podía haber andado cambiando todos los letreros, reimprimiendo todos los diarios o falsificando la firma de Cavanaugh en la tarjeta de la seguridad social. La primera letra de su nombre, ese semicírculo, aunque parecía una Z, seguía siendo una C.

¿O no? Si un árbol cae pero no hay nadie allí para oír la caída, ¿produce un ruido? Y si la belleza está en el ojo del observador… Reprimiendo una tendencia a caer en la histeria, Cavanaugh pensó: ¿Cómo podemos salir de esto?

Empecemos por el principio.

El Rufián.

Había llegado de un sitio que no era exactamente un sitio, atravesando una distancia que no era exactamente una distancia. Pero debía de ser un viaje difícil, porque no había señales de otras apariciones de pequeños coleccionistas de arte con crestas como cacatúas…

Compraba objetos de artesanía locales con piedras que en este planeta no tenían precio y que tal vez en el sitio de donde él venía eran tan comunes como la tierra. Bonitos abalorios para los nativos. Cortésmente, uno le ofrecía un trago. Y él, devolviendo esa cortesía, le revolvía a uno la cabeza con una vara.

Aguardiente. Un suave estimulante para el Rufián, pero un infierno sobre ruedas para los aborígenes. En vez de confundir un poco a un par de personas ponía patas arriba a todo un planeta… y como el Rufián se comunicaba por intermedio de figuras quizás aún no sabía todo el daño que había provocado. Terminaría su excursión y regresaría contento a su casa con los premios y luego, quizá mil años más tarde, cuando la humanidad se hubiese vuelto a recomponer en naciones de media hectárea e imperios de dos por un centavo, aparecería otro Rufián…

Cavanaugh volcó la silla.

Se le estaban formando carámbanos en la columna vertebral.

No era esta la primera vez. Ya había ocurrido por lo menos en otra ocasión, hacía unos pocos miles de años, en el valle del Éufrates.

Babel.

El sol descendía hacia el oeste, dorando la desierta Calle Cuarenta y dos con la desgarradora y falsa promesa de la primavera en Nueva York. Mareado, apoyado en el marco de la puerta, Cavanaugh vio escaparates rotos e interiores oscuros. Se oía un confuso estruendo allá lejos, en la ciudad, pero las pocas personas que pasaban por delante de él iban calladas, perplejas.

Había un tremendo choque en la esquina de la Séptima Avenida, y otro en la Octava; comprendió con alivio que eso explicaba la falta de tráfico en su manzana. Sosteniéndose la tapa de la cabeza con una mano, atravesó corriendo la calle y se metió en las oscuras fauces del metro.

El vestíbulo y la propia estación estaban vacías; sólo se oían ecos. No había nadie en los quioscos, nadie jugando con las máquinas tragaperras. Cavanaugh tragó saliva y entró por la puerta abierta y bajó estruendosamente por las escaleras hasta la plataforma.

Había un tren detenido con las puertas abiertas, las luces encendidas y el motor ronroneando calladamente. Cavanaugh entró en el coche delantero y fue hasta la cabina del conductor.

Faltaba la palanca de control.

Lanzando un juramento, Cavanaugh volvió a subir la calle. Tenía que encontrar al Rufián; había una posibilidad en un millón de que eso sucediese, y un minuto desperdiciado ahora podía ser un minuto importante.

En ese momento el hombrecito podía estar ya en cualquier parte del planeta. Pero se había interesado en objetos que tenía Cavanaugh en el apartamento y que eran de procedencia diversa: las Filipinas, México, Malaca, Suecia, la India… y Greenwich Village. Si todavía no hubiese llegado al Village, cosa bastante improbable, quizá lo podría encontrar aún; era su única esperanza.

En la Octava Avenida, al sur de la Cuarenta y uno, encontró un taxi amarillo detenido junto a la acera. El chófer estaba apoyado contra la pared, bajo un letrero de Zyzi-Zyni, hablando solo y gesticulando.

Cavanaugh lo agarró de la manga y le hizo señas urgentes hacia el sur. El chófer lo miró vagamente, se aclaró la garganta, se apartó dos pasos, siempre pegado a la pared, y prosiguió con su interrumpido discurso.

Cavanaugh vaciló un instante, echando humo, luego buscó en los bolsillos pluma y papel. Encontró el sobre con su alfabeto salvador del mundo, lo abrió para tener un espacio en blanco, y dibujó rápidamente:

El chófer miró el dibujo con cara de aburrimiento, luego con un débil brillo de inteligencia. Cavanaugh señaló la primera figura y miró al hombre interrogativamente.

—¿Oweh? —dijo el chófer.

—Eso es —dijo Cavanaugh, asintiendo violentamente—. Ahora la siguiente…

El chófer vaciló.

—¿Mtshell?

No podía ser con una consonante al final. Cavanaugh sacudió la cabeza y señaló el círculo negro.

—Mah.

—¡Exacto! —exclamó Cavanaugh—. Oweh mah…

Señaló la tercera figura.

Esa era la difícil; el chófer no conseguía entenderla.

—¿Vnakjaw? —aventuró.

Eran pocas sílabas. Cavanaugh negó con la cabeza y pasó a la cuarta figura.

—Vbzyetch.

Cavanaugh asintió, y volvieron a repetir toda la serie.

—Oweh… rnah… vbzyetch. —Una expresión de esclarecimiento se extendió por toda la cara del chófer—. ¡Jickagl! ¡Jickagl! ¡Vbzyetch!

—¡Eso es! —dijo Cavanaugh—: Sheridan Square[1] ¡Jikagl Vbzyetch!

Cuando estaba llegando al taxi el chófer se detuvo de pronto, como si acabara de recordar algo, y tendió una mano insinuante.

—Ngup-joke —dijo, con tristeza, y se volvió hacia la pared.

Veinte minutos más tarde Cavanaugh se había empobrecido en un diamante de treinta quilates, y el chófer del taxi, con una sonrisa en su cara honrada, le abría la puerta en la esquina oeste de la plaza Sheridan (que no es cuadrada sino triangular), a pocos metros de la estatua color plomo del general.

Cavanaugh le indicó con una seña que lo esperase, recibió una sonrisa contenta y un asentimiento, y echó a correr manzana abajo.

Pasó una vez por delante de la tienda de Janigian sin reconocerla, por una excelente razón: no había un solo zapato o zapatilla a la vista en el enorme y vacío taller y salón de ventas.

La puerta estaba abierta. Cavanaugh entró, mirando suspicazmente los estantes vacíos y luego la puerta del cuarto trasero, asegurada por una barra de hierro y el candado más grande que había visto en su vida. Eso era extraño: (a) porque Janigian no creía en las puertas cerradas, y esa misma nunca había tenido siquiera picaporte, y (b) porque Janigian nunca salía a ninguna parte: unos años antes lo había asustado para siempre el comentario de E. B. White acerca de la manera en que el pavimento sube al encuentro del pie cuando uno lo levanta.

Cavanaugh se acercó, metió las uñas en la rendija entre la puerta y el marco, y tiró.

La barra de hierro, que estaba sujeta al marco sólo por las cabezas aserradas de dos tornillos, se soltó; la puerta giró, abriéndose.

Dentro estaba Janigian.

Sentado con las piernas cruzadas sobre un pequeño baúl de madera, moderadamente desorbitado, tenía sobre los muslos una herrumbrosa escopeta, y dos cuchillos de carnicero, de veinticinco centímetros de largo, tirados en el suelo, delante suyo.

Al ver a Canavaugh levantó la escopeta, luego la bajó un poco.

—¡Odeh! —dijo. Cavanaugh lo tradujo como «¡Ajá!», el saludo habitual de Janigian.

—Odeh serás tú —le respondió. Sacó la cartera, tomó el otro diamante —el grande— y se lo mostró.

Janigian asintió solemnemente. Se puso de pie, sosteniendo cuidadosamente la escopeta debajo de un brazo, y con el otro, sin bajar la vista, levantó la tapa del baúl. Apartó media docena de camisas sucias, buscó más abajo, y sacó un puñado de algo.

Se lo mostró a Cavanaugh.

Diamantes.

Los dejó caer uno por uno en el baúl y luego echó adentro las camisas, bajó la tapa y se volvió a sentar encima.

—¡Odeh! —dijo.

Esta vez significaba «adiós». Cavanaugh salió de la tienda. El dolor de cabeza, que lo había abandonado imperceptiblemente en algún sitio de la Calle Cuarenta y dos, volvía a hacerse sentir. Lanzando una poco inspirada maldición, Cavanaugh regresó a la esquina.

¿Y ahora? ¿Se suponía que tenía que perseguir al Rufián a las Filipinas, o a Suecia, o a México?

Y bueno, ¿por qué no? Si no lo encuentro, se dijo Cavanaugh, dentro de un año estaré viviendo en una cueva. Seré un pésimo cavernícola. Cenar otra vez gusanos…

El chófer del taxi estaba todavía esperando en la esquina. Cavanaugh le gruñó y entró en la cigarrería que había al otro lado de la calle. Del montón de corbatas, libros y caramelos, que le llegaba a la rodilla, sacó un mapa. Con él en la mano volvió a la calle, y caminó hasta el taxi.

El chófer lo miró a la expectativa.

—Tu madre tiene orejas peludas —le dijo Cavanaugh.

—¿Zee kwa? —preguntó el chófer.

—Tres —agregó Cavanaugh. Abrió el mapa por la zona de Queens-Long Island, logró encontrar Flushing Bay, y dibujó una X (que, después de pensarlo mejor, transformó en un punto) donde tendría que estar el aeropuerto La Guardia.

El chófer miró, asintió… y tendió una mano carnosa.

Cavanaugh contuvo un impulso de escupir. Indignado, hizo un dibujo del diamante que ya le había dado al hombre, lo señaló, luego señaló al chófer, luego el mapa.

El chófer se encogió de hombros y señaló hacia fuera con el pulgar.

Cavanaugh apretó los dientes, cerró con fuerza los ojos, y contó hasta veinte. Cuando pensó que podía confiar en sostener en la mano un objeto de punta afilada, tomó la pluma, buscó la sección de Manhattan en el mapa, e hizo una marca en la Cincuenta y la Segunda Avenida. Dibujó otro diamante, y una flecha señalando el punto.

El chófer lo estudió. Se inclinó un poco más sobre el asiento y puso un dedo gordo sobre el punto.

—¿Fa mack alaha gur’l hih? —preguntó, suspicaz.

—Tu padre procede de una larga familia de orangutanes con repugnantes enfermedades —dijo Cavanaugh, poniéndose una mano sobre el corazón.

Tranquilizado por los polisílabos, el chófer hizo arrancar la máquina.

En el apartamento, mientras el chófer espiaba descaradamente en la sala, Cavanaugh buscó el diamante más pequeño para pagar el viaje, y otros doce, de tamaño mediano a grande para futuras emergencias. También metió en una bolsa de papel dos latas de picadillo, una lata de judías, un abrelatas, una cuchara, y una botella de jugo de tomate; en ese instante la idea de comer le repugnaba, pero en algún momento tendría que comer. Y eso era mejor que gusanos, de todos modos…

Cavanaugh descubrió que todas las arterias principales de Nueva York estaban cerradas: aparentemente, todos los que vivían en la isla trataban de salir, y viceversa. Nadie prestaba mucha atención a las señales del tráfico, y los demoledores resultados se veían en casi todas las esquinas.

Tardaron dos horas en llegar a La Guardia.

Había alguna clase de lío alrededor de un coche detenido delante del edificio terminal. Al acercarse el taxi de Cavanaugh la multitud se apartó del coche y echó a correr hacia ellos; Cavanaugh apenas tuvo tiempo de abrir la puerta y saltar afuera. Tras pisarle un pie a alguien y golpear a alguien más en el estómago, recuperó el equilibrio y vio cómo el taxi giraba sobre dos ruedas, con una puerta trasera abierta, y se alejaba rápidamente, llevando una carga de pasajeros que abultaba como un enjambre de abejas. Las luces traseras del taxi se perdieron en el camino, seguidas por unos pocos rezagados frenéticos.

Cavanaugh caminó con cautela alrededor del disminuido gentío, concentrado todavía en el coche restante, y entró en el edificio. Atravesó esforzadamente la sala de espera perdiendo la bolsa de papel, varios botones de la camisa y el noventa por ciento de la calma, y encontró una puerta abierta que daba a la pista.

La enorme área, iluminada por reflectores, era una inextricable confusión de gente, perros y aeroplanos: más aviones de los que Cavanaugh había visto jamás en un sitio; bosques de aviones: de pasajeros, de carga, aeroplanos particulares, de toda forma y tamaño.

La presencia de los perros era más difícil de explicar. A su alrededor había docenas, todos grandes y vocingleros. Un dálmata especialmente activo, del tamaño de un puma, dio dos vueltas alrededor de Cavanaugh y luego alzó las tremendas patas delanteras y se las puso en el pecho. Cavanaugh cayó como un árbol. Hombre y perro se miraron a los ojos durante un mordaz instante; luego la bestia giró, golpeando a Cavanaugh en las costillas, y desapareció.

Furioso, Cavanaugh se levantó y echó a andar, apresuradamente, hacia la pista. Alguien lo asió de la manga y le gritó en la oreja; Cavanaugh se volvió y chocó contra otra persona que lo golpeó con una maleta. Un rato más tarde, con la mente confusa y el cuerpo magullado, llegó junto a un pequeño monoplano, de aspecto frágil, sobre una de cuyas alas estaba sentado un hombre de cara inexpresiva vestido con una chaqueta de cuero.

Jadeando, Cavanaugh trepó junto a él. El otro lo miró pensativamente y alzó la mano izquierda, que hasta ese momento había ocultado detrás del cuerpo. En la mano tenía una llave inglesa.

Cavanaugh suspiró. Con la mano le hizo una seña para que prestase atención, abrió la cartera, y sacó de dentro una de las gemas más grandes.

El otro hombre bajó un poco la llave.

Cavanaugh se palpó el bolsillo, buscando la pluma estilográfica; había desaparecido. Entonces mojó un dedo en la sangre que le goteaba de la nariz y dibujó un tosco contorno del mapa de los Estados Unidos en la superficie del ala.

El otro dio un ligero respingo, pero miró con interés.

Cavanaugh trazó la frontera Estados Unidos-México, y al sur marcó un punto —o gota— grande. Señaló el aeroplano, el punto, y alzó el diamante.

El hombre meneó la cabeza.

Cavanaugh agregó otro diamante.

El hombre volvió a menear la cabeza. Señaló el aeroplano, hizo el movimiento de ponerse auriculares en la cabeza, se concentró en actitud de escucha, y negó otra vez. No tenía radio.

Con una mano achatada imitó el despegue de un avión, y con la otra dibujó una rápida línea en la garganta. Suicidio.

Luego ensayó un saludo poco militar. Gracias de todos modos.

Cavanaugh bajó del ala. El siguiente piloto que encontró le dio la misma respuesta; y el siguiente; y el siguiente. No hubo un quinto piloto porque al querer acortar camino pasando por debajo de un ala tropezó con dos caballeros que forcejeaban silenciosamente y que en seguida le transfirieron la disputa. Cuando se recuperó de una momentánea distracción los hombres habían desaparecido, lo mismo que su cartera con los diamantes.

Cavanaugh volvió a Manhattan caminando.

Contando el tiempo que pasó durmiendo bajo un puente en Queens, tardó doce horas en llegar a su casa. Hasta un nativo de Oregón consigue orientarse en Manhattan, pero la gente de Manhattan se pierde en seguida fuera de su isla.

Cavanaugh no acertó con el puente de Queensborough, erró hacia el sur entrando en Brooklyn sin darse cuenta (antes preferiría haberse muerto), y fue a dar a unas sesenta manzanas de su ruta, en el puente de Williamsburg; por la calle Delance y llegó a la zona sureste de Manhattan, lo que no era un gran progreso.

Siguiendo la línea de menor resistencia, anhelando ver civilización (por ejemplo el centro de Nueva York), Cavanaugh avanzó hacia el noroeste por el antiguo sendero de vacas conocido por diversos nombres: Bowery, Cuarta Avenida y Broadway. Deteniéndose tan sólo en un puesto de bebidas de Union Square para tratar de encontrar alguna salchicha fría, llegó a la Calle Cuarenta y dos a las diez y media, veintitrés horas y media después de haber conocido al Rufián.

Times Square, un espectáculo poco inspirador por la mañana, estaba muy extraña y triste. El tráfico, escaso, se movía espasmódicamente. Todos los coches llevaban las ventanas cerradas, y Cavanaugh vio a más de un pasajero con un rifle. La gente que deambulaba por las aceras cubiertas de basura no daba la impresión de dirigirse a algún sitio, ni de pensar siquiera en esa posibilidad. Se amontonaba, nada más.

Las librerías estaban vacías, y los libros desparramados en el pavimento; tiendas de novedades, cafeterías, bares… lo más asombroso de todo era que aún existía algún tipo de comercio, acá y allá. El dinero todavía compraba una botella de licor, o un paquete de cigarrillos, o una lata de conservas: los artículos de primera necesidad. El problema principal era cómo fijar el precio, lo que había sido resuelto de una manera muy directa: sobre el mostrador se exhibían los artículos de la tienda, y cada artículo tenía adherido un billete, o dos. Cigarrillos: George Washington. Una botella de whisky: Alexander Hamilton y Abraham Lincoln. Una lata de carne: Andrew Jackson.

Había incluso un cine abierto. Mostraba un festival de Charlie Chaplin.

Cavanaugh se sentía muy atolondrado e insubstancial. Babilonia, ¡la gran ciudad!, pensó; y en algún sitio, aparentemente, en la brecha entre antediluvio y anadominante, el copista debía haber escapado con el pergamino…

La raza humana acababa de recibir el castigo. Nueva York ya no era una ciudad; era simplemente la materia prima de un rompecabezas para arqueólogos: un montón de basura. Y pensando otra vez en Finnegans, recordó: ¡Qué hernmoso revoltnijo es tnodo!

Miró las caras que tenía alrededor, inexpresivas, mostrando un nuevo dolor, el dolor del silencio. Eso es lo que más los hace sufrir, pensó. No poder hablar. No les importa no poder leer; esa es una molestia menor. Pero quieren hablar.

Sin embargo, la humanidad habría podido sobrevivir si sólo estuviese embrollada el habla, no la escritura. No habría resultado difícil inventar símbolos sonoros universales para las pocas situaciones donde el habla era realmente vital. Nada podía sustituir los libros de texto, los archivos, las bibliotecas, las cartas comerciales.

En ese instante, pensó Cavanaugh, el Rufián debía de estar cambiando vestidos de hierba por abalorios brillantes en Honolulú, o colmillos de morsa tallados en Alaska, o…

¿O no? De pronto descubrió que había estado imaginando que las apariciones del Rufián en todo el mundo eran como la de su apartamento, saliendo de la nada, y que al final de su excursión el hombrecito de la cresta desaparecería del sitio donde se encontrase de la misma manera, volviendo a su mundo de origen.

Pero si podía viajar de ese modo, ¿por qué se había ido del apartamento de Cavanaugh en un autobús de la Segunda Avenida?

Cavanaugh busco frenéticamente en su memoria. Se le aflojaron las rodillas.

El Rufián le había mostrado en el disco que los dos —llamémoslos universos— rara vez se cruzaban, y que cuando eso sucedía se tocaban sólo en un punto. La vez anterior el punto de contacto había sido la llanura de Shinar. Esta vez el apartamento de Cavanaugh.

Y aquel parpadeo, luz-oscuridad-luz, antes que el Rufián de la figura volviese a su propia esfera…

Veinticuatro horas.

Cavanaugh miró el reloj. Eran las 10:37.

Echó a correr.

Con pies de plomo, casi muerto, y maldiciéndose a sí mismo, al Rufián, a la raza humana, al Dios Creador y a todo el cosmos imaginable con el último aliento de su cuerpo, Cavanaugh llegó a la esquina de la Cuarenta y nueve y la Segunda Avenida a tiempo para ver al Rufián pedaleando rápidamente por la Avenida en una bicicleta.

Le gritó, o trató de hacerlo; no le salió más que un resuello.

Con un silbido agónico, tambaleándose, dobló la esquina y corrió para no caerse de cabeza. Casi alcanzó al Rufián en la entrada del edificio, pero le faltó aliento para hacer algún ruido. El Rufián entró como una flecha y se lanzó escaleras arriba; Cavanaugh lo siguió.

No puede abrir la puerta, pensó, en la mitad del camino. Pero cuando llegó al descansillo del tercer piso vio que la puerta estaba abierta.

Cavanaugh hizo un último esfuerzo, saltó como un salmón, tropezó con el umbral, y cayó desparramado en medio del piso.

El Rufián, a un paso de la mesa de dibujo, se giró con un sorprendido «¿Chaya-dnih?».

Al ver a Cavanaugh, se acercó mirándolo con unos ojos saltones y preocupados. Cavanaugh no podía moverse.

Murmurando entre dientes, excitado, el Rufián sacó de algún lugar el artefacto verde y blanco —una acción muy parecida, presumiblemente, a la de un ser humano buscando el medicinal brandy— y lo puso en el suelo, cerca de la cabeza de Cavanaugh.

—¡Urgh! —dijo Cavanaugh. Agarró con una mano el disco del Rufián.

Las figuras se formaron sin un esquema consciente: el artefacto, las luces que se encendían y apagaban en el cráneo —docenas, cientos de cráneos— luego edificios que se derrumbaban, trenes que chocaban, volcanes que entraban en erupción…

Los ojos del Rufián casi saltaron de sus órbitas.

—¡Hakdaz! —dijo, llevándose las manos a las orejas. Tomó el disco y proyectó imágenes conciliatorias: el artefacto y un vaso de vino, fundiéndose en una sola cosa.

—Ya lo sé —dijo Cavanaugh con voz ronca, tratando de apoyarse en un codo—. Pero ¿puedes encontrar una solución?

Hizo una imagen del Rufián señalando las luces centelleantes, que pronto se apagaron.

—Deech, deech —aseguró el Rufián, asintiendo violentamente. Tomó el artefacto y desarmó de algún modo la base verde en docenas de pequeños cubos que empezó a rearmar, aparentemente en un orden diferente, con mucho cuidado.

Cavanaugh se arrastló hasta una silla y se dejó caer en ella, fláccido como un guante. Observó al Rufián, diciéndose con modorra que si no tenía cuidado en un momento estaría dormido. Había algo raro en la habitación, algo extraordinariamente sedante… Un instante más tarde comprendió qué era.

El silencio.

Las dos mujeres que infestaban el piso de abajo no se estaban gritando insultos a través del patio. Nadie escuchaba música para idiotas en radios sintonizadas a un volumen seis veces más alto de lo necesario para un oído normal.

La casera no le gritaba desde el último piso instrucciones al portero en el sótano.

Silencio. Paz.

Por algún motivo, la mente de Cavanaugh volvió al tema de las películas mudas: Chaplin, los policías, Keystone, Douglas, Fairbanks, Garbo… tendrían que volver a sacarlos de las latas, pensó, para todo el mundo, no sólo para los clientes de la Filmoteca del Museo de Arte Moderno…

El Congreso tendría que equiparse con algún sistema de teleautógrafo, tal vez con una pantalla sobre la mesa del orador.

La televisión. La televisión, pensó Cavanaugh, como en un sueño, tendría que callarse.

No habría más oratoria de propaganda.

No habría más discursos de banquetes.

No habría más anuncios comerciales cantados.

Cavanaugh se levantó.

—Escucha —le dijo al Rufián, tenso—. ¿Podrías arreglar sólo la escritura… no el habla?

El Rufián lo miró desorbitado y le ofreció el disco.

Cavanaugh lo agarró y, lentamente, comenzó a traducir la idea a cuidadosas imágenes…

El Rufián se había ido. Zambulléndose de cabeza por encima de la mesa de dibujo de Cavanaugh, había desaparecido como una pompa de jabón al estallar.

Cavanaugh se quedó donde estaba, escuchando. Desde afuera luego de un rato, llegó un confuso rugido, debilitado por la distancia. En toda la ciudad —en todo el mundo, supuso Cavanaugh— la gente estaba descubriendo que podía leer de nuevo; que los letreros querían decir lo que decían; que la súbita isla de cada hombre se había vuelto a unir al continente de los demás.

Eso duró veinte minutos, y luego se apagó poco a poco.

Con el ojo de la mente. Cavanaugh vio la orgía de escritura que debía de estar empezando. Se sentó, y escuchó el bendito silencio.

En seguida comenzó a sentir la presencia de una punzada creciente, como un olvidado dolor de muelas. Cavanaugh tardó un momento en identificarla como la conciencia. ¿Quién eres tú, le decía la conciencia, para quitar el don del habla… lo único que en una época distinguió al hombre del mono?

Cavanaugh, respetuosamente, trató de sentir arrepentimiento, pero no lo consiguió. ¿Quién dijo que era un don?, le preguntó a la conciencia. ¿Para qué lo usamos?

Te voy a decir para qué. En la cigarrería: Eh, ¿qué te parecieron los Yankees? Sí, estuvieron bien, ¿verdad? ¡Claro que sí! Te digo que…

En casa: ¿Qué tal te fue hoy? Ah. El manicomio de siempre. Y a ti, ¿cómo te fue? Muy bien. Yo no puedo quejarme. ¿Los niños bien? Sí. Ajá. ¿Qué hay para la cena?

En una fiesta: ¡Hola, Harry! ¡Qué cuentas, muchacho! ¿Cómo estás? Me alegro. ¿Cómo están los…? Y entonces le dije, tú no puedes meterte en lo que yo… Me gusta, pero no me sienta bien. Es mi estómago; el médico dice… Organdí, con pequeños botones dorados… ¿Ah, sí? ¿Quieres que te rompa la nariz?

En las esquinas de las calles: Lebensraum… Nordische Blut…

Yo, dijo Cavanaugh, ya presenté mis pruebas.

La conciencia no respondió.

En el silencio, Cavanaugh atravesó la habitación hasta el estante de los discos, y sacó un álbum. Leyó el título en el lomo: MAHLER: La Canción de la Tierra.

Escogió uno de los discos y lo puso en el aparato: «La Canción del Borracho», en el quinto movimiento.

Cavanaugh sonrió beatíficamente, escuchando. Era un remedio artificial, pensó; desde el punto de vista del Rufian, la raza humana había quedado para siempre un poco achispada. ¿Y qué?

Las palabras que cantaba el tenor eran incomprensibles para Cavanaugh… pero siempre lo habían sido; Cavanaugh no hablaba alemán. Aunque sabía qué querían decir las palabras:

¿Was geht mich denn der Frühling an!?

¡Lasst mich betrunken sein!

«¿Qué me importa la primavera?

… ¡Déjenme estar borracho!».