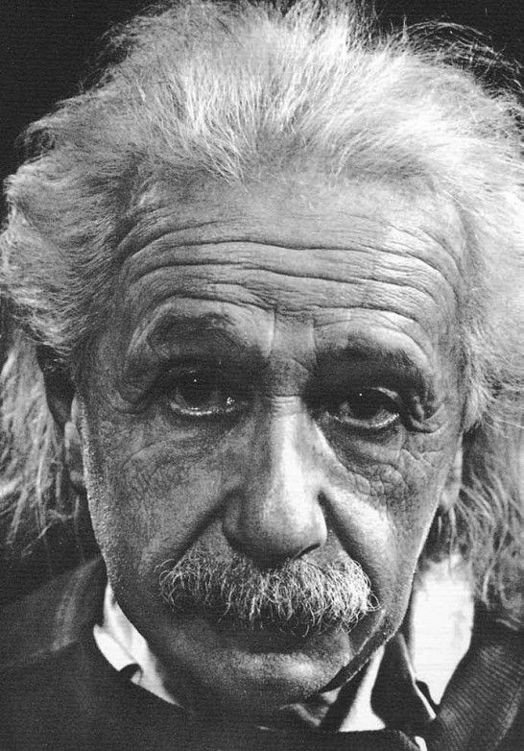

Ningún nombre de científico es más conocido en la actualidad que el de Albert Einstein (1879-1955). Su popularidad, más de medio siglo después de su muerte, no ha decrecido; casi se podría decir de él que es la «cara pública» de la ciencia; para la sociedad, el científico por antonomasia. Las razones de este hecho, que se originó durante su propia vida, no son siempre fáciles de establecer con seguridad. Habitualmente se explica su fama basándose en elementos como la naturaleza de sus principales aportaciones científicas y su personalidad y manifestaciones públicas, con frecuencia estimulantes y atractivas, cuando no ocurrentes y simpáticas. Seguramente si no hubiese sido por factores como éstos no habría sido tan conocido como lo fue y continúa siendo. Pero yo creo que la explicación última y profunda de esta celebridad se halla en la forma, tan perfecta, en que su vida y obra se amoldan a la historia del siglo XX. Su biografía constituye, en efecto, un magnífico escaparate para contemplar y analizar mucho de lo más esencial, de lo mejor y de lo peor, de lo más humano y de lo más inhumano, de lo más genial y lo más elemental, que ha dado el siglo que hace poco nos abandonó. Es por esto por lo que he titulado este capítulo, «Albert Einstein, espejo del siglo XX». Y también es por esto por lo que con él me extenderé más en detalles biográficos y trataré más de cuestiones «no científicas» que en otros casos. Aunque, por supuesto, sin olvidar sus aportaciones científicas.

Einstein, Alemania y el siglo del Holocausto

El siglo XX fue particularmente rico en acontecimientos de todo tipo; desde luego en políticos. Y entre estos últimos, es imposible olvidar la persecución que sufrieron los judíos durante los años en que Adolf Hitler dominó Alemania primero, y extensos territorios y países después. Persecución, intento de exterminio total, lo que ha venido en llamarse el «Holocausto».

El Holocausto, la «cuestión judía», el sionismo, se relacionan hoy fundamentalmente con el estado de Israel, es decir, con una nación; poseen, por tanto, una dimensión que aunque emana de los individuos, afectándoles profundamente, la trasciende en cierto sentido, al adoptar una manifestación supraindividual. Pero a lo largo de mucho tiempo, durante la mayor parte de la vida de Einstein, no existía el estado de Israel… salvo, claro está, como la memoria histórica —más bíblica y mítica que política— de una realidad, de un recuerdo, que se perdía en la noche de los tiempos. Debido a este hecho, tan elemental como frecuentemente olvidado, para entender bien esa «cuestión judía» hay que tener muy en cuenta la relación que mantuvieron individuos concretos con su ascendencia racial, o, por decirlo de otra manera, con la tradición de la que provenían, una tradición fuertemente idiosincrásica. Y en este punto, como ejemplo especialmente significado y rico, aparece nuestro protagonista.

Albert Einstein nació en Ulm (Alemania) el 14 de marzo de 1879, de padres judíos. Aunque una de las características más fuertes de su personalidad fue —ampliaré este punto más adelante— la de intentar ir más allá de lo particular, de lo contingente, de la situación específica, buscando la intemporalidad de las leyes generales y la trascendencia de las teorías científicas, su ascendencia judía terminó ejerciendo una influencia indudable en su biografía. Ello fue así debido a las circunstancias históricas en las que se desarrolló su vida, no como consecuencia del ambiente familiar: a pesar de que su certificado de nacimiento identificaba a sus padres, Hermann y Pauline, como «pertenecientes a la fe israelita», ninguno era religioso, ni seguían las costumbres judías. Como en tantos otros casos de la Alemania del siglo XIX y primeras décadas del XX, los Einstein eran, se consideraban o pretendían ser, «judíos asimilados», esforzándose por no distinguirse de cualquier otro alemán. Los mismos nombres que dieron a sus dos hijos, Albert y María, lejos de los tradicionales Jakob, David, Abraham o Ruth, denotan semejante hecho.

El que sus padres, como tantos otros judíos, intentasen ser «buenos alemanes», no quiere decir necesariamente que participasen de ese cáncer que plaga la historia de la humanidad: el nacionalismo. Por lo que se sabe de ellos, sus deseos no iban más allá de una asimilación que les permitiese vivir y ejercer libremente, sin obstáculos, una profesión. De hecho, cuando las condiciones lo requirieron, esto es, cuando, tras un período inicial floreciente, la empresa electrotécnica —la Elektro-Technische Fabrik J. Einstein & Cie.— regentada por los hermanos Jakob y Hermann Einstein (Jakob se ocupaba de las cuestiones técnicas, mientras que Hermann llevaba la parte comercial) comenzó a declinar, la familia de Albert no tuvo ningún problema en trasladar —en 1894— el negocio a Pavía, asociándose con italianos para fundar una nueva empresa: la Società Einstein, Garrone e Cia.

Es muy probable, por tanto, que para los padres de Einstein los sentimientos nacionalistas no significasen mucho. Menos, mucho menos, representaron para su hijo, que mostró con frecuencia a lo largo de toda su vida lo poco que estimaba los nacionalismos, acaso no sólo porque su propio intelecto y sentimientos humanitarios le mostraban con claridad lo irracionales que son los discursos, las ideologías, en los que el rechazo a los «otros» constituye un elemento fundamental para definir la identidad propia, sino también como consecuencia de su propia experiencia. Un ejemplo que muestra cuáles fueron sus ideas en este punto lo encontramos en lo que manifestó el 3 de abril de 1935 a Gerald Donahue, un estadounidense que le había escrito expresando la idea de que los judíos eran primero y por encima de todo ciudadanos de sus países. «En última instancia —señaló Einstein—, toda persona es un ser humano, independientemente de si es un americano o un alemán, un judío o un gentil. Si fuese posible obrar según este punto de vista, que es el único digno, yo sería un hombre feliz.»

Si rechazaba el nacionalismo en general, simplemente como concepto, más lo hacía en el caso alemán (acaso sería más correcto decir en este caso que lo detestaba). Así, incapaz de soportar la filosofía educativa germana, en diciembre de 1894 —era prácticamente un niño— abandonó Múnich, donde estudiaba, siguiendo a su familia a Pavía. El 28 de enero de 1896 renunciaba a la nacionalidad alemana, permaneciendo apátrida hasta que en 1901 logró la ciudadanía suiza, la única que valoró a lo largo de su vida. En este sentido, el 7 de junio de 1918 escribía a Adolf Kneser, catedrático de matemáticas en la Universidad de Breslau (actualmente Wroclaw, en Polonia): «Por herencia soy un judío, por ciudadanía un suizo y por mentalidad un ser humano, y sólo un ser humano, sin apego especial alguno por ningún estado o entidad nacional». No debe pasar desapercibido el que cuando Einstein escribía estas frases era, desde 1914, catedrático de la Universidad de Berlín y miembro de la Academia Prusiana de Ciencias, es decir, un alto funcionario de Prusia, lo que llevaba asociado la nacionalidad alemana, una circunstancia que él preferiría pasar por alto, manteniendo y refiriéndose siempre a su ciudadanía suiza (durante sus años en Berlín viajó habitualmente con pasaporte suizo; incluso lo renovó después de haber adquirido, en 1940, la nacionalidad estadounidense, un acto también de dudosa legalidad desde el punto de vista de la legislación norteamericana).

Muestra también de la peculiar manera en que miraba las adscripciones nacionales es lo que escribió sobre él mismo en el Times londinense el 28 de noviembre de 1919, poco más de un año después de que hubiese finalizado la Primera Guerra Mundial: «hoy soy descrito en Alemania como un “sabio alemán” y en Inglaterra como un “judío suizo”. Si alguna vez mi destino fuese el ser representado como una bête noir, me convertiría, por el contrario, en un “judío suizo” para los alemanes y en un “sabio alemán” para los ingleses».

Ahora bien, es preciso distinguir con claridad que su aversión por mucho de «lo alemán» no significa que no amase, y muy profundamente, dominios básicos de la cultura germana o, mejor, centroeuropea de habla alemana; que no amase, en primer lugar, su idioma, que siempre manejó con amor y sencillez, pero también con elegancia; un idioma que le permitía giros y combinaciones que encajaban magníficamente con su personalidad, plena de humor e ironía. Ni que no valorase especialmente la filosofía de habla alemana: en sus labios aparecían con frecuencia los nombres de Schopenhauer, Kant o Mach. ¡Y qué decir de la física y los físicos! Desde joven había bebido de las fuentes de los Kirchhoff, Helmholtz, Hertz, Mach o Boltzmann; estimaba especialmente a Max Planck (1858-1947), no tanto por sus aportaciones científicas, que desde luego valoraba, sino por la persona que era, aunque mantuvieran en ocasiones posturas encontradas. Nadie hizo más que Planck por atraerlo y retenerlo en Berlín. Y junto a Planck, Max von Laue (1879-1960), ario, y el químico-físico Fritz Haber (1868-1934), judío. En los peores tiempos, en agosto de 1933, desde Princeton, escribía a Haber, tras saber que éste también se había convertido finalmente en un exiliado: «Espero que no regresará a Alemania. No merece la pena trabajar para un grupo intelectual formado por hombres que se apoyan en sus estómagos ante criminales comunes y que incluso simpatizan en algún grado con estos criminales. No me decepcionan, porque nunca tuve ningún respeto o simpatía por ellos, aparte de unas finas personalidades (Planck, 60 por 100 noble, y Laue, 100 por 100)».

Gustav Kirchhoff.

Ludwig Boltzmann.

Tampoco podemos olvidarnos de la música, que para él representó siempre un lugar de reposo y consuelo. Amaba con pasión a Bach y a Mozart, mientras que a Beethoven le admiraba más que amaba («para mí, Beethoven es demasiado dramático y personal», escribió). Ante la insistencia del editor alemán de una revista que en 1928 quería que Einstein le contestase unas preguntas sobre Bach, respondió: «Esto es lo que tengo que decir sobre la obra de Bach: escuchen, toquen, amen, reverencien, y mantengan sus bocas cerradas». También estimaba a Schubert, uno de sus favoritos por «su superlativa habilidad para expresar emoción y sus enormes poderes de invención melódica», y a Schumann, por sus trabajos menores, en los que mostraba su «originalidad y riqueza de sentimientos», aunque, añadía, su «falta de grandeza formal me impiden disfrutarlo completamente». Por último, admiraba la inventiva de Wagner, pero veía «su carencia de estructura arquitectónica como decadencia», y encontraba «su personalidad musical indescriptivamente ofensiva», lo que hacía que «la mayor parte de las veces le escuchase sólo con disgusto».

En vista de todas estas influencias y amores, ¿cómo olvidar lo mucho que Einstein debió a Alemania?, aunque a veces algunos parecen pensar que Alemania, el mundo centroeuropeo de habla e influencia germana fue algo así como un furúnculo que sólo perturbó al gran genio de la ciencia del siglo XX, deformación comprensible y cuyas fuentes principales son fácilmente identificables, pero deformación al fin y al cabo, y que resulta especialmente dolorosa ya que también participa del espíritu de exclusión que tanto dicen repudiar aquellos que airean el ejemplo einsteniano. Einstein fue un fruto, un excelso fruto, de la cultura germana de finales del siglo XIX y comienzos del XX, no importa lo mucho de detestable que esa misma cultura también terminó produciendo. Y no digo, un «fruto inevitable», porque los genios nunca se pueden reducir a semejantes términos, pero lo que sí es dudoso es que Einstein hubiese podido florecer como científico bajo otra cultura científica, filosófica y artística.

Pero continuemos. La aversión de Einstein por Alemania culminaría tras la Segunda Guerra Mundial: «un país de asesinos de masas», la denominó en una carta que escribió el 12 de octubre de 1953 al físico Max Born (1882-1970), uno de los creadores de la mecánica cuántica, también alemán, también judío, y que también tuvo que abandonar Alemania —terminó instalándose en Edimburgo— debido a la política racial implantada por Hitler. De hecho, Einstein, al contrario que muchos de sus colegas (Born incluido), nunca aceptó volver a pisar suelo germano, que había abandonado en 1932, en principio para pasar un tiempo, como ya había hecho en otras ocasiones, en el California Institute of Technology. Tras la llegada al poder de Hitler el 30 de enero de 1933, decidió romper sus relaciones con la nación que le había visto nacer. El manifiesto que hizo público en marzo de 1933 contiene la esencia de la filosofía que defendió a lo largo de su vida en cuestiones sociales: «Mientras se me permita elegir, sólo viviré en un país en el que haya libertades políticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La libertad política implica la libertad de expresar las propias opiniones políticas verbalmente y por escrito; la tolerancia implica el respeto por todas y cada una de las creencias individuales. Estas condiciones no existen en Alemania hoy. Quienes más han hecho por la causa de la comprensión internacional, entre quienes se encuentran muchos artistas, sufren, en ella, persecución». Cuando en 1949 le invitaron a reanudar sus relaciones con la principal organización científica germana, la antigua Kaiser Wilhelm Gesellschaft (Asociación Káiser Guillermo), tras la Segunda Guerra Mundial rebautizada Max Planck-Institut, Einstein contestó (28 de enero): «El crimen de los alemanes es verdaderamente el más abominable recogido nunca en los anales de la historia de las así llamadas naciones civilizadas. La conducta de los intelectuales alemanes —vista como un grupo— no fue mejor que la de la chusma. Incluso ahora no veo indicación de ningún arrepentimiento ni de algún deseo verdadero de reparar incluso lo más pequeño que ha quedado para restaurar después de los gigantescos asesinos. En vista de estas circunstancias, siento una irreprimible aversión a participar en cualquier cosa que represente algún aspecto de la vida pública en Alemania».

Einstein fue una auténtica bestia negra para los nazis. Su personalidad política —era un liberal, con fuertes inclinaciones socialistas, y un pacifista— y el hecho de ser judío constituían obstáculos insalvables para el régimen de Hitler. Y no sólo fue repudiada su persona, también su ciencia: surgió un movimiento en favor de una «ciencia aria», uno de cuyos presupuestos era que la relatividad einsteniana representaba una aberración. Científicos tan notables como Philipp Lenard (1862-1947), galardonado con el premio Nobel de 1905, se erigieron en líderes de semejante movimiento. En una obra de cuatro tomos sobre la «Física alemana», Lenard escribió lo siguiente: «Las “teorías de la relatividad” buscan revolucionar y dominar la física en su conjunto. De hecho, estas teorías son ahora obsoletas. Nunca pretendieron ni siquiera ser verdaderas». No era fácil en absoluto, en aquel ambiente político, salir en defensa de la física einsteniana. Sin embargo, algunos lo hicieron. Como Max von Laue o Max Planck.

Aunque no le faltaron ofertas en Europa (entre ellas una de Madrid, apoyada por el gobierno de la República), finalmente (octubre de 1933) entró a formar parte del selecto claustro de la Escuela de Matemáticas del entonces recientemente creado Institute for Advanced Study de Princeton (el primer claustro de professors de la Escuela estuvo formado, además de Einstein, por James Alexander, F. Aydelotte, Marston Morse, John von Neumann, Oswald Veblen y Hermann Weyl). Nunca abandonaría el suelo norteamericano.

No fue el único científico alemán que tomó aquel camino. Según algunas fuentes, alrededor de medio millón de personas abandonaron Alemania, Austria y Checoslovaquia entre 1933 y 1941, de los que cerca del 94 por 100, es decir, 470.000, eran de origen judío. Si nos limitamos a los emigrantes relacionados con las artes y las ciencias, Estados Unidos acogió, aproximadamente, al 48 por 100, Gran Bretaña al 10, Palestina al 8 y Suiza al 4 por 100. La medida en que aquel exilio afectó a la universidad alemana queda clara si tenemos en cuenta que alrededor de un tercio de los profesores universitarios perdieron su empleo. Limitándome a citar nombres de premios Nobel (algunos, es cierto, obtuvieron el galardón ya instalados en sus destinos) que abandonaron Alemania, tenemos: en física, Franck, Schrödinger, Hess, Stern, Bloch, Born, Wigner, Bethe, Gabor, y por supuesto, Einstein; en química, Haber, Debye, de Hevesy y Herzberg; y en medicina y fisiología, Meyerhof, Loewi, Chain, Krebs, Bloch y Delbrück.

La persecución que sufrían los judíos —una persecución que no comenzó con Hitler (con él llegó a extremos absolutamente insoportables)— fue lo que le acercó a ellos, lo que le hizo sentirse miembro de ese pueblo bíblicamente legendario. «Cuando vivía en Suiza, no me daba cuenta de mi judaísmo», respondió en una entrevista publicada en el Sunday Express el 24 de mayo de 1931. «No había nada allí —continuaba—, que suscitase en mí sentimientos judíos. Todo eso cambió cuando me trasladé a Berlín. Allí me di cuenta de las dificultades con que se enfrentaban muchos jóvenes judíos. Vi como, en entornos antisemitas, el estudio sistemático, y con él el camino a una existencia segura, se les hacía imposible.» En el mismo sentido, con mayor brevedad y claridad aún, si es que cabe, dos años antes había escrito: «Hace quince años, al llegar a Alemania, descubrí por primera vez que yo era judío y debo ese descubrimiento más a los gentiles que a los judíos».

Einstein en una sinagoga de Berlín en 1930.

Su solidaridad con el pueblo hebreo y la fama mundial de que llegó a gozar explican que, en noviembre de 1952, tras la muerte de Chaim Weizmann (1874-1952), el primer presidente del Estado de Israel, a quien había ayudado en diversas ocasiones, Einstein recibiese la oferta de sucederle en el cargo. Merece la pena citar los primeros pasajes de la carta (fechada el 17 de noviembre de 1952) en la que Abba Eban, entonces embajador de Israel en Estados Unidos, realizó el ofrecimiento:

Querido Profesor Einstein:

El portador de esta carta es Mr. David Goitein de Jerusalén, que está sirviendo ahora como Ministro en nuestra embajada en Washington. Le lleva a usted la cuestión que el Primer Ministro Ben Gurion me pidió le transmitiese; a saber, si aceptaría usted la Presidencia de Israel, en el caso de que le fuese ofrecida por un voto del Knesset. La aceptación significaría trasladarse a Israel y adoptar su nacionalidad. El Primer Ministro me asegura que en tales circunstancias el Gobierno y el pueblo, que son totalmente conscientes del significado supremo de su labor, le proporcionarían facilidad y libertad completa para continuar su gran trabajo científico.

Un día más tarde, Einstein rechazaba la oferta: «Estoy profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel, y al mismo tiempo apesadumbrado y avergonzado de no poder aceptarla. Toda mi vida he tratado con asuntos objetivos, por consiguiente carezco tanto de aptitud natural como de experiencia para tratar propiamente con personas y para desempeñar funciones oficiales. Sólo por estas razones me sentiría incapacitado para cumplir los deberes de ese alto puesto, incluso si una edad avanzada no estuviese debilitando considerablemente mis fuerzas. Me siento todavía más apesadumbrado en estas circunstancias porque desde que fui completamente consciente de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo, mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte». El 21 del mismo mes, Einstein revelaba una razón suplementaria a Azriel Carlebach, director del periódico Ma’ariv: «También pensé en la difícil situación que podría surgir si el Gobierno o el Parlamento tomasen decisiones que pudiesen crear un conflicto con mi conciencia; ya que el hecho de que uno no pueda influir realmente en el curso de los acontecimientos no le exime de responsabilidad moral».

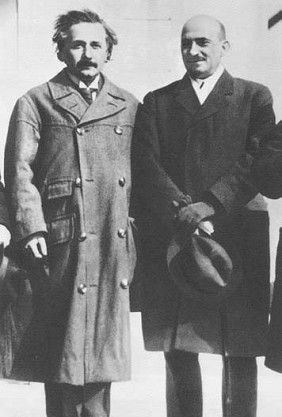

Einstein con Chaim Weizmann.

Como vemos, Einstein se vio conducido al judaísmo como un acto de solidaridad. Un acto de solidaridad con un grupo de personas que sufrían discriminaciones, y del que sabía que formaba parte, aunque a él inicialmente no le atrajese para nada la idea de formar parte de algún grupo. Semejante adhesión al judaísmo no le impidió, sin embargo, plantearse preguntas que muchos, antes y después que él, se han formulado: ¿en qué consiste ser judío? ¿existen rasgos, ideas, comportamientos, sentimientos que les caracterizan, que comparten?

Son numerosos los lugares en que abordó tales cuestiones. En la revista estadounidense Collier, manifestó en 1938:

¿Cuáles son las características del grupo judío? ¿Qué es, de hecho, un judío? No existe una respuesta sencilla a esta pregunta… el judío que renuncia a su religión (en el sentido formal del término) continúa siendo un judío.

Lo que une a los judíos y los ha unido durante miles de años es en primer lugar un ideal democrático de justicia social y la idea de la obligación de ayuda mutua y tolerancia entre toda la humanidad. El segundo rasgo característico de la tradición judía es su alta estima por toda clase de comportamiento intelectual y actividad mental.

En cuanto a si existe una concepción judía del mundo, esto es lo que escribió en 1934:

En mi opinión, desde el punto de vista filosófico, no existe una concepción del mundo judía. Creo que el judaísmo sólo se preocupa por la actitud moral en la vida y hacia la vida. Considero que lo fundamental en él es una actitud hacia la vida encarnada en el pueblo judío, y que las leyes que se conservan en la Torá y que están interpretadas en el Talmud tienen menos importancia. Para mí, la Torá y el Talmud sólo representan el testimonio principal de la concepción judía de la vida en tiempos antiguos…

El judaísmo no es un credo: el Dios de los judíos no es solamente la negación del elemento supersticioso, el resultado imaginario de su eliminación de ese elemento. También es un intento de basar el código moral en el miedo, un intento lamentable y deshonroso. Creo, sin embargo, que la vigorosa tradición moral del pueblo judío se ha liberado de ese temor, al menos en gran medida.

Einstein a bordo del Rotterdam camino de Estados Unidos (12 de marzo de 1921). De izquierda a derecha: Menachem Ussishkim, Chaim Weizmann y su esposa, Albert Einstein, Elsa Einstein y Benzion Mossinson.

¿Y sobre la posibilidad de que se crease un Estado judío? En un discurso que pronunció en Nueva York el 17 de abril de 1938, con motivo de un acto organizado por el Comité Nacional para crear un Estado judío en Palestina, Einstein reconocía que «el pueblo judío ha contraído una deuda de gratitud con el sionismo. El movimiento sionista ha revivido entre los judíos el sentimiento comunitario y ha llevado a cabo un esfuerzo que supera todas las expectativas», señalando también que los judíos se encontraban en una situación difícil en Palestina («los campos que se cultivan durante el día han de tener protección armada durante la noche, a causa de los ataques de bandidos árabes fanáticos»). Pero aun así, no obstante la solidaridad y comprensión que manifestaba hacia los judíos instalados en Palestina, el gran físico tenía más cosas que decir, mostraba temores que desgraciadamente no han resultado infundados:

Quiero agregar unas pocas palabras, a título personal, acerca de la cuestión de las fronteras. Desearía que se llegase a un acuerdo razonable con los árabes, sobre la base de una vida pacífica en común; me parece que esto sería preferible a la creación de un Estado judío. Más allá de las consideraciones prácticas, mi idea acerca de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a forjar la imagen de un Estado judío con fronteras, un ejército y cierta cantidad de poder temporal, por mínima que sea. Me aterrorizan los riesgos internos que se derivarían de tal situación para el judaísmo; en especial los que surjan del desarrollo de un nacionalismo estrecho dentro de nuestras propias filas, contra el que ya hemos debido pelear con energía, aun sin la existencia de un Estado judío.

Pero estoy avanzando demasiado, y además la biografía de Einstein en modo alguno se puede reducir a la «cuestión judía». Tengo que volver atrás. A los inicios de su carrera científica.

Años de formación, de esperanzas y de frustraciones

Aunque nació en Ulm, Einstein no pasó allí mucho tiempo: al año de su nacimiento su familia se trasladó a Múnich, donde su padre y su tío Jakob establecieron un negocio de instalación de agua y gas, aunque luego se dedicarían, como ya vimos, al de la electrotécnica. En la capital bávara, y a pesar de que no comenzó a hablar hasta la edad de tres años, no tuvo dificultades en la escuela primaria (fue, de hecho, y contrario al mito tan extendido, un magnífico alumno), entrando a los nueve años en un famoso centro de Múnich, el Gymnasium Luipold, el mismo que abandonaría, en 1894, para seguir a su familia a Italia.

El hecho de dejar Alemania no significa que no desease seguir estudios universitarios. En el otoño de 1895, el joven Albert llegaba a Zúrich procedente de Italia con el propósito de entrar directamente en la Escuela (posteriormente Instituto) Politécnica Federal (Eidgenössische Technische Hochschule; ETH) de aquella ciudad, que por entonces había alcanzado reputación como centro de vanguardia en la enseñanza superior de las tecnologías físicas en el mundo de habla alemana. Al no cumplir ninguno de los requisitos para acceder a esta prestigiosa Escuela (poseer un certificado de segunda enseñanza y tener dieciocho años), tuvo que someterse al examen de admisión especial para los solicitantes sin título. Fracasó en el intento, aparentemente por no realizar satisfactoriamente la parte general del examen. Sin embargo, debió de destacar en la parte científica, ya que el profesor de física, Heinrich Weber (1843-1912), le dio permiso para asistir a sus clases si permanecía en Zúrich. No obstante, Einstein siguió el consejo del director de la institución y se matriculó en la Escuela Cantonal de Aargau, en Aarau, para finalizar su educación secundaria. Cuando entró en aquel centro, en octubre de 1895, éste consistía en un Gymnasium y en una Escuela Técnica Comercial, a los que asistían, respectivamente, cincuenta y seis y noventa alumnos.

Durante aquel año inicial en Suiza, en Aargau (vivía en la casa de Jost Winteler, un profesor de la Escuela, desarrollando estrechas relaciones con toda la familia), se forjó el apego del futuro gran físico por la nación helvética, cuyo espíritu de tolerancia y costumbres se acomodaban perfectamente a su personalidad. Apátrida, como ya indiqué, desde el 28 de enero de 1896, fecha en la que se aceptó su renuncia a la ciudadanía de Württemberg, Einstein comenzó el intrincado proceso de solicitar la nacionalidad suiza a finales de 1899, culminándolo poco más de un año después, el 7 de febrero de 1901 (muestra de su interés es que entre 1896 y 1900 vivió con una asignación de 100 francos suizos mensuales, de los cuales apartaba 20 para pagar los documentos de nacionalización).

En octubre de 1896 obtuvo el título necesario, e inmediatamente entró en el Departamento VI de la Escuela Politécnica de Zúrich, la «Escuela para maestros especializados en temas matemáticos y científicos». Cuando llegó, 23 de los 841 estudiantes de la ETH seguían estudios en esa sección, 11 de los cuales en el curso inicial. Entre esos once solamente había una mujer, una serbia llamada Mileva Marić (1875-1948).

En su autobiografía, Einstein se refirió a sus maestros en la ETH de la siguiente manera: «Allí tuve excelentes profesores (por ejemplo, Hurwitz, Minkowski), de manera que realmente podría haber adquirido una profunda formación matemática. Yo, sin embargo, me pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el laboratorio de física, fascinado por el contacto directo con la experiencia». Heinrich Weber fue el principal responsable de este hecho: siguió ocho de sus cursos de física experimental (principalmente electrotecnia). De hecho, su intención era continuar utilizando el laboratorio de Weber tras graduarse, para investigar en termoelectricidad, con la esperanza de poder utilizar los resultados para una tesis doctoral dirigida por el propio Weber.

Tales esperanzas no llegaron, sin embargo, a concretarse. Ni las de iniciar una carrera académica inmediatamente después de finalizar sus estudios. Fue el único de los cuatro estudiantes (además de él, Marcel Grossmann, Jakob Ehrat y Louis Kollrosque) que pasaron los exámenes finales de su Sección en julio de 1900, que no consiguió un puesto de assistent (ayudante), el primer escalón en la carrera universitaria, y ello a pesar de que la nota media que obtuvo fue razonable: 4,91 de un máximo de 6. El que ocurriese esto fue una sorpresa para el propio Einstein. Tenía, por ejemplo, esperanzas de llegar a ocupar un puesto con el matemático Adolf Hurwitz (1859-1919): «Es probable que con la ayuda de Dios llegue a criado de Hurwitz», escribía a Mileva Marić el 13 de septiembre de 1900. Pero no tuvo éxito. Ni tampoco con Eduard Riecke (1845-1915), director de la División de Física Experimental del Instituto de Física de la Universidad de Gotinga, a quien escribió en marzo de 1901. Por entonces estaba convencido de que tenía en su contra a Weber, a quien no perdonó jamás: cuando éste falleció, en 1912, escribió a un amigo (Heinrich Zangger): «La muerte de Weber es buena para la ETH».

Hermann Minkowski.

En realidad, no se entiende bien la pretendida animadversión de Weber para con Einstein, ya que las calificaciones que éste obtuvo en las asignaturas explicadas por aquél fueron excelentes. Probablemente, la razón del fracaso de Einstein fuera su propio carácter. En cierta ocasión, escribió a una estudiante norteamericana que le había presentado un vehemente alegato contra la injusticia de los profesores, de quienes se creía víctima: «A mí también me trataron de la misma manera mis profesores, que no me querían por mi independencia, por lo que me apartaron cuando necesitaron un ayudante».

Mileva Marić-Einstein y Albert Einstein (Praga, 1911).

Al mismo tiempo que se dirigió a Riecke, hizo lo propio —y con análogo resultado— con Wilhelm Ostwald (1853-1932), el célebre químico-físico de la Universidad de Leipzig, algunos de cuyos trabajos Einstein estudió en aquella época. Infatigable, no cesaba en sus esfuerzos por encontrar otras posibilidades para obtener un puesto de assistent. A Mileva, con quien se casó el 6 de enero de 1903, le contaba (4 de abril de 1901) que se había dirigido «al Politécnico de Stuttgart, donde hay un puesto libre, y he vuelto a escribir a Ostwald. ¡Pronto habré honrado con mi oferta a todos los físicos desde el Mar del Norte hasta la punta meridional de Italia!». Una semana más tarde confesaba que ni Ostwald ni el profesor de Stuttgart le habían escrito, «ni tampoco tengo nada a la vista por ahora en Italia. Pero no estoy desanimado por eso y ya me he sacudido de encima el enfado, que en gran parte procedía de la vanidad herida». Dos días después se dirigía a Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926), el gran director del laboratorio de física de bajas temperaturas de Leiden, señalándole que «había sabido a través de un amigo que tenía una vacante para una ayudantía. Me tomo la libertad de solicitar tal puesto». Además de ofrecerle enviar una copia de su expediente académico, adjuntaba un ejemplar de su primer artículo («Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen» [«Conclusiones extraídas del fenómeno de la capilaridad»], publicado en 1901 en los Annalen der Physik).

A pesar de sus animosas manifestaciones a Marić, la situación en la que se encontraba el joven Albert era lo suficientemente crítica como para que se sintiese deprimido. Su padre, percibiendo sin duda su estado de ánimo (Einstein se encontraba entonces con su familia en Milán), se atrevió a escribir (el 13 de abril de 1901) una carta a Ostwald, a quien, como acabamos de ver, se había dirigido el futuro gran físico:

Estimado Herr Professor:

Por favor perdone a un padre que es tan atrevido como para dirigirse a usted, estimado Herr Professor, en el interés de su hijo.

Comenzaré por decirle que mi hijo Albert tiene 22 años, que estudió en el Politécnico de Zúrich durante cuatro años y que pasó sus exámenes para el diploma en matemáticas y física con magníficas notas el verano pasado. Desde entonces ha estado intentando, sin éxito, obtener un puesto de assistent, que le permitiera continuar su educación en física teórica y experimental. Todos aquellos en situación de dar su opinión al respecto elogian sus talentos; en cualquier caso, puedo asegurarle que es extraordinariamente estudioso y diligente y se apega con gran amor a su ciencia.

Mi hijo se halla, por consiguiente, profundamente infeliz con su actual falta de un puesto, y su idea de que ahora se encuentra fuera de órbita hace que se sienta cada día más arrinconado. Además, se siente oprimido por el pensamiento de que es una carga para nosotros, gente de medios modestos.

Como es a usted, altamente respetado Herr Professor, a quien mi hijo parece admirar y respetar más que a cualquier otro investigador de los activos actualmente en la física, es a usted a quien me tomo la libertad de recurrir con la humilde petición de que lea su artículo publicado en el Annalen für Physik y que le escriba, si es posible, unas pocas palabras de ánimo, de forma que pueda recobrar su alegría de vivir y trabajar.

Si, además, pudiese procurarle un puesto de assistent para ahora o para el próximo otoño, mi gratitud no conocería límites.

Le pido una vez más que perdone mi imprudencia al escribirle, y también me tomo la libertad de mencionar que mi hijo no sabe nada acerca de este inusual paso.

Por lo que sabemos, la respuesta que obtuvo Hermann Einstein de Ostwald fue la misma que tuvo su hijo: ninguna.

En esta situación, algunos de sus amigos intentaron ayudarle. Michele Angelo Besso (1873-1955), un ingeniero suizo a quien Einstein había conocido en una velada musical celebrada en Zúrich en 1896 y la única persona a quien Einstein agradeció su colaboración en su artículo de la relatividad especial (que no contiene ninguna referencia a otros trabajos), buscó la ayuda de un tío suyo, profesor en Italia. El 15 de abril de 1901, Einstein tenía buenas noticias que contar a Marić. Por un lado, que el profesor Jakob Rebstein, del Politécnico de Winterthur, le había escrito preguntándole si quería sustituirlo del 15 de mayo al 15 de julio, fechas en las que tenía que cumplir con su servicio militar. «¡Puedes imaginarte con qué gusto hago esto! Tengo que dar unas 30 horas semanales, entre ellas incluso geometría descriptiva, pero el valiente suabo no se asusta», escribía a Mileva. Por otra parte, acababa de recibir una carta de su amigo y compañero de estudios Marcel Grossmann (1878-1936), con quien en 1912-1913, siendo ambos profesores en la ETH, aprendió y desarrolló el aparato matemático (la geometría riemanniana) necesario para la relatividad general, en la que éste le comunicaba que probablemente recibiría pronto, con la ayuda del padre de Marcel, un puesto estable en la Oficina de Protección de la Propiedad Intelectual de Berna. «¡Imagínate qué trabajo tan maravilloso sería para mí! Sería más que feliz si saliera.»

Ambas posibilidades llegarían a convertirse en realidad, aunque no con igual rapidez. A Winterthur se incorporó en las fechas previstas. En cuanto al empleo en la Oficina de Patentes de Berna, el anuncio de la vacante no apareció hasta el 11 de diciembre, solicitándolo Einstein el día 18. Seis meses después, el 16 de junio de 1902, recibía un empleo, provisional, de técnico experto de tercera clase, en la Oficina de Patentes. El día 23 comenzaba a trabajar. (Entre su trabajo temporal en Winterthur y el empleo de Berna, Einstein trabajó —desde mediados de septiembre de 1901— como tutor en una escuela-internado privada en Schaffhausen.) Hasta el 15 de octubre de 1909, en que fue nombrado profesor asociado de la Universidad de Zúrich, aquel sería su lugar de trabajo. Fue, por consiguiente, mientras era un empleado de la Oficina de Patentes suiza, trabajando ocho horas al día, seis días a la semana, cuando escribió sus tres grandes artículos de 1905, su annus mirabilis.

Contribuciones científicas

Aquel año, en efecto, Einstein publicó en la revista Annalen der Physik tres trabajos que terminarían conmoviendo los pilares de la física. El primero se titula, «Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt» («Sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz»), y en él Einstein extendió a la radiación electromagnética la discontinuidad cuántica que Planck había introducido en la física cinco años antes; por una de las aplicaciones de los principios que sentó en este artículo, y que aparece al final del mismo, el efecto fotoeléctrico, en 1922 la Academia Sueca de Ciencias le concedió el premio Nobel de Física correspondiente a 1921. El segundo de los artículos de 1905 lleva por título «Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen» («Sobre el movimiento requerido por la teoría cinético-molecular del calor para partículas pequeñas suspendidas en fluidos estacionarios»), y contiene un análisis teórico del movimiento browniano que permitió a su autor demostrar la existencia de átomos de tamaño finito, un logro en absoluto menor en un momento en el que muchos negaban tal atomicidad (fue el botánico escocés Robert Brown [1773-1858] quien descubrió, en 1828, este fenómeno, en el que se producen movimientos aparentemente erráticos en granos de polen suspendidos en el agua en reposo de un contenedor, movimientos que sólo se pueden observar con un microscopio). Finalmente, en el tercero, «Zur Elektrodynamik bewegter Körper» («Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento»), creó la teoría de la relatividad especial, sistema teórico-conceptual que eliminaba las discrepancias que habían surgido entre la mecánica newtoniana y la electrodinámica maxwelliana, que estaban causando una crisis en una parte importante de la física teórica. La relatividad especial, que sustituyó a la mecánica que Isaac Newton había establecido en 1687, condujo a resultados que modificaban drásticamente conceptos hasta entonces firmemente afincados en la física, como los de tiempo y espacio, conduciendo, en manos de su antiguo maestro en Zúrich, el matemático Hermann Minkowski (1864-1909), a la creación del concepto, matemático y físico, de espacio-tiempo cuatrimensional, que el propio Minkowski presentó de manera pública con singular fuerza y dramatismo el 21 de septiembre de 1908, ante el Congreso de Científicos y Médicos Alemanes reunidos en Colonia: «A partir de ahora —manifestó en aquella ocasión—, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solamente una especie de unión de los dos conservará su independencia».

Hendrik A. Lorentz.

Max Planck.

Esta unión espacio-temporal no es sino reflejo de uno de los resultados más celebrados de la relatividad especial: el de que la simultaneidad de acontecimientos o la medida de longitudes depende del sistema de referencia (inercial) en que se encuentran aquellos que realizan las observaciones. Este resultado es, a su vez, consecuencia de un postulado básico de la teoría, el de que la velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento de la fuente que la emite, postulado totalmente contraintuitivo y que a pesar de las evidencias indirectas en su favor que se habían ido acumulando a lo largo de las últimas décadas sólo Einstein —y no otros en principio en mejor situación (especialmente el gran físico holandés Hendrik Antoon Lorentz [1853-1928])— imaginó. Esta relatividad en las medidas, junto al propio nombre de la teoría, de la relatividad, es responsable de una deformación conceptual especialmente importante y lamentable: la afirmación de que la construcción einsteniana de 1905 es una teoría de «relativos», y que su éxito en la descripción de la naturaleza induce a pensar que el principio «todo es relativo» debe ser introducido en otros ámbitos, entre ellos los filosóficos y sociológicos. Sin embargo, y muy al contrario de este planteamiento, la relatividad especial es una «teoría de absolutos», que pretende suministrar los elementos necesarios para que sea posible describir las leyes (que es lo verdaderamente esencial, no conceptos cinemáticos como longitudes o tiempos) de la física de forma tal que sean comunes a observadores situados en sistemas de referencias inerciales diferentes, un hecho este que sostuvo con frecuencia el propio Einstein y en el que insistió Max Planck, el primero en darse cuenta de la importancia y novedad de la nueva teoría (junto a Wilhelm Wien [1864-1928] era editor de los Annalen der Physik, la revista a la que, recordemos, Einstein envió su trabajo). Fue, no obstante, el propio Planck quien introdujo, en septiembre de 1906, el nombre Relativtheorie («teoría relativa»), ya que en su artículo de 1905 Einstein únicamente había hablado del «principio de relatividad». Sería en un artículo que publicó en 1911 cuando introdujo por primera vez el nombre Die Relativitäts-Theorie («La teoría de la relatividad»), que a partir de entonces acompañó a la teoría que había creado.

Louis de Broglie.

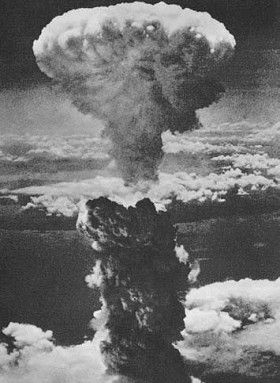

Naturalmente es inevitable mencionar también lo que no es sino un mero corolario de la teoría (que Einstein publicó en otro artículo de 1905), condensado en una sencilla expresión matemática, E = mc2 (en donde E representa la energía, m la masa y c la velocidad de la luz), que permitió comprender inmediatamente la razón —aunque no la causa que subyacía en el fenómeno— de la aparentemente infinita energía producida en los procesos radiactivos, descubiertos a finales del siglo XIX por Henri Becquerel (1852-1908). Las explosiones nucleares que pusieron término a la Segunda Guerra Mundial dieron buena prueba de que masa y energía son, efectivamente, equivalentes.

Una vez explotadas las principales consecuencias de la relatividad especial, hasta aproximadamente 1911, Einstein centró sus investigaciones principalmente en el campo de la física cuántica, esto es, en el mundo de las radiaciones y de los fenómenos microscópicos. De aquella época son sus trabajos sobre la aplicación de los principios cuánticos al estudio de los sólidos, lo que le permitió explicar, por ejemplo, desviaciones que se observaban en la ley (basada en la denominada «física clásica») de Dulong y Petit, o sobre la coexistencia de propiedades ondulatorias y corpusculares en varios fenómenos, que allanaron el camino a las más definidas ideas de Louis de Broglie (1892-1987) sobre la dualidad onda-corpúsculo (1923-1924).

El estilo científico einsteiniano. A. Einstein y el germen de la idea de la teoría de la relatividad especial, según sus «Notas autobiográficas» (1949):

Reflexiones de esta índole [relativas a la radiación electromagnética] me hicieron ver claro, poco después de 1900, es decir, a poco de publicarse el innovador trabajo de Planck, que ni la mecánica ni la electrodinámica (salvo en casos límite) podían aspirar a validez absoluta. Poco a poco fui desesperando de poder descubrir las leyes verdaderas mediante esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos. Cuanto más porfiaba y más denodado era mi empeño, tanto más me convencía de que solamente el descubrimiento de un principio formal y general podía llevarnos a resultados seguros. El ejemplo que veía ante mí era el de la termodinámica. El principio general venía dado allí por el teorema: las leyes de la naturaleza están constituidas de tal suerte que es imposible construir un perpetuum mobile (de primera y segunda especie). Mas ¿cómo encontrar un principio general de este tipo? Tras diez años de reflexión, ese principio resultó de una paradoja con la que me topé ya a los dieciséis años: si corro detrás de un rayo de luz con la velocidad c (velocidad de la luz en el vacío), debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario, aunque parcialmente oscilante. Pero semejante cosa no parece que exista, ni sobre la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell. De entrada se me antojó intuitivamente claro que, juzgada la situación por semejante observador, todo debería desarrollarse según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo con respecto a la Tierra. Pues ¿cómo podría el primer observador saber o constatar que se encuentra en un estado de rápido movimiento uniforme?

Como se ve, en esta paradoja se contiene ya el germen de la teoría especial de la relatividad. Naturalmente, hoy nadie ignora que todos los intentos de aclarar satisfactoriamente esa paradoja estaban condenados al fracaso mientras el axioma del carácter absoluto del tiempo, o de la simultaneidad, siguiera anclado inadvertidamente en el inconsciente. El identificar claramente este axioma y su arbitrariedad representa ya en realidad la solución del problema. En mi caso, el pensamiento crítico que hacía falta para descubrir este punto central lo fomentó especial y decisivamente la lectura de los escritos filosóficos de David Hume y Ernst Mach.

No obstante, a partir de 1911 Einstein dedicó sus energías casi de manera exclusiva a la búsqueda de una teoría de la interacción gravitacional que fuese compatible con los requisitos de la relatividad especial, ya que la teoría de la gravitación universal de Newton no satisface los requisitos —la invariancia Lorentz— de la relatividad especial. En realidad, ya antes de 1911 Einstein había identificado la pieza maestra que le serviría para orientarse en esa búsqueda: «el principio de equivalencia», la idea de que a distancias pequeñas un sistema de referencia acelerado es equivalente a un campo gravitacional. La manera como Einstein llegó a este principio, que desvela la profunda significación de un hecho aceptado hasta entonces (por Galileo y Newton) sin mayores problemas —la proporcionalidad (igualdad en un sistema de unidades adecuado) entre masa inercial y masa gravitacional—, muestra de manera espléndida la gran característica del estilo científico einsteiniano: su increíble capacidad para encontrar lo realmente esencial de la naturaleza, aquello que proporciona las claves más simples, pero a la vez más profundas, de la estructura del mundo. En este caso, como en otros (por ejemplo, al introducir en la relatividad especial el postulado de la constancia de la velocidad de la luz), Einstein únicamente recurrió a experimentos mentales (con observadores situados en ascensores, en presencia y en ausencia de campos gravitacionales) que cualquiera puede entender.

La búsqueda que Einstein emprendió le condujo en noviembre de 1915 a una nueva teoría, que sustituía a la clásica gravitación universal desarrollada por Newton en los Principia: la relatividad general, que va más allá de los requisitos básicos de la relatividad especial (al exigir la equivalencia de todos los sistemas de referencia, inerciales o no), aunque, al contrario que ésta, la nueva formulación únicamente se aplica a la interacción gravitatoria. Característica prominente de la relatividad general es que en ella el espacio deja de ser un marco inmutable ajeno a su contenido energético-material; como consecuencia, hay que hablar de un espacio-tiempo, curvo, de cuatro dimensiones, lo que implica que debe usar la geometría no euclidiana desarrollada por Lobachevski, Bolyai y Riemann. Nadie, antes o después de Einstein, produjo en la física una teoría tan innovadora, tan radicalmente nueva y tan diferente de las existentes anteriormente. Una posición que todavía ocupa, resistiendo a todas las pruebas experimentales, aunque con el grave problema de no haber aceptado ningún procedimiento para hacerla compatible con los requisitos cuánticos, imprescindibles para cualquier teoría física, lo que hace pensar que probablemente, no obstante toda su belleza y originalidad, será sustituida en el futuro por otra formulación muy diferente.

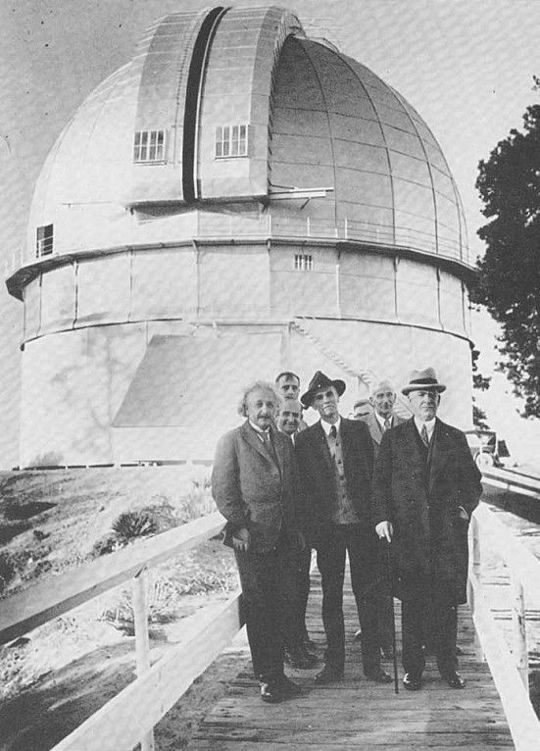

Einstein en el Observatorio de Monte Wilson (California), junto a los astrónomos Walter Adams y William Campbell, 12 de abril de 1922.

A. Einstein. Resumen de las dos teorías de la relatividad (fecha y contexto de elaboración desconocidos). Manuscrito depositado en la Biblioteca Nacional y Universitaria Judía (Jerusalén):

Teoría de la Relatividad. Toda teoría física emplea un sistema de coordenadas (descripción de lugar) y el concepto de tiempo. En la mecánica clásica, cuyos principales fundadores fueron Galileo y Newton, las coordenadas de un punto están relacionadas con un «sistema inercial», esto es, con un sistema de movimiento tal que la ley de inercia de Newton se aplica al sistema. Según esta teoría, existe un número infinito de sistemas inerciales que se mueven uniformemente entre sí; se supone que las leyes son válidas con respecto a cada uno de estos sistemas. El tiempo es tratado como una magnitud independiente, que es la misma para todos los sistemas inerciales. A la equivalencia de estos sistemas inerciales se la denomina el «principio de relatividad especial».

Teoría Especial de la Relatividad. Esta teoría tuvo sus orígenes en la convicción, reforzada por un conjunto de hechos empíricos, de que la velocidad de la luz tiene el mismo valor constante en todos los sistemas inerciales. Partiendo de este principio llegamos al resultado de que las coordenadas de un punto y el tiempo están sujetas a leyes de transformación diferentes (para la transición de un sistema inercial a otro) de lo que se había supuesto tácitamente con anterioridad (transformación de Lorentz). Los contenidos de la teoría constituyen la respuesta a la pregunta: ¿cómo se deben modificar las leyes conocidas de la naturaleza para tomar en consideración el postulado de la constancia de la velocidad de la luz? De esto emerge en particular que el tiempo no es «absoluto», esto es, independiente de la elección de sistema inercial. Surge, asimismo, una ley de movimiento que difiere de la de Newton en el caso de grandes velocidades del orden de la velocidad de la luz. También resulta ese teorema (E=mc2) para la equivalencia de la masa inercial m y la energía E de un sistema, que ha llegado a ser particularmente importante para la teoría de los elementos químicos y procesos radiactivos.

Teoría de la Relatividad General. Esta es una generalización de la teoría especial de la relatividad, que abole el estatus especial de «sistemas inerciales» frente a sistemas de coordenadas en otros estados de movimiento. Esta teoría debe su origen al hecho, conocido desde siglos, de que la inercia y el peso de un cuerpo están caracterizados por el mismo número (masa). Fue en conexión con esta relación del peso como esta teoría proporcionó una nueva ley de gravitación, que es válida con mayor precisión que la teoría de la gravitación de Newton.

Característica de la teoría de la relatividad es la cuestión: ¿cómo deben estar constituidas las leyes de la naturaleza, de forma que se apliquen de la misma manera a cualquier sistema de coordenadas? (Postulado de la invariancia de las leyes de la naturaleza con respecto a transformaciones arbitrarias de espacio y tiempo.)

Casi inmediatamente, en 1916, Einstein aplicó su nueva teoría de la gravitación (modificada introduciendo un nuevo elemento en sus ecuaciones básicas: la constante cosmológica) al conjunto del cosmos, encontrando un modelo de universo estático de densidad uniforme, con el que creó la cosmología, entendida como disciplina auténticamente científica, frente a las apenas analíticas, en modo alguno predictivas, cosmogonías anteriores. Tal modelo fue finalmente arrinconado ante la evidencia experimental —proporcionada por el astrofísico estadounidense Edwin Hubble (1889-1953) en 1929— de que el universo no es estático sino que se expande. Afortunadamente para la cosmología relativista, existen soluciones de sus ecuaciones (que además no necesitan de la constante cosmológica), estudiadas por diversos científicos (como Georges Lemaître [1894-1966], Alexander Friedmann [1888-1925], Howard P. Robertson [1903-1961] o Arthur G. Walker [n. 1909]) que conducen a modelos de universo en expansión.

A partir de entonces, el mundo de la relatividad general fue el tema de investigación preferido por Einstein; en especial, lo que llamó «teoría del campo unificado», con la que pretendía encontrar un marco (geométrico) común para las dos interacciones conocidas en aquella época, la electromagnética y la gravitacional. Al dedicarse a este problema, tuvo que terminar siguiendo un camino en el que eran las posibilidades matemáticas —estructuras formales suficientemente ricas como para, en principio, dar cabida a variables electromagnéticas y gravitacionales— las que dirigían sus esfuerzos. Fue la suya una lucha titánica y solitaria, ya que la gran mayoría de sus colegas no compartían sus esperanzas, entre las que figuraba de forma prominente desarrollar una teoría que no renunciase a la continuidad y al determinismo, los fenómenos de que daba cuenta —recurriendo a la discontinuidad y a probabilidades— la teoría cuántica. Y es que Einstein, que junto con Planck había sido uno de los que originaron el movimiento que condujo a la mecánica cuántica, nunca aceptó completamente esta teoría, que entendía no se podía considerar completa. No aceptaba su carácter estadístico, situación un tanto peculiar, toda vez que también fue él quien, en 1916-1917, introdujo realmente tal rasgo en la física cuántica. Ahora bien, tal oposición no le impedía reconocer que se trataba de la teoría física de más éxito de su tiempo, en tanto que permitía comprender unitariamente las experiencias relativas al carácter cuántico de los procesos micromecánicos.

Max Born.

Más concretamente, el rasgo de la física cuántica que chocaba sobre todo a Einstein era el de que en ella el resultado de una medida dependiese del proceso de medición; pensaba que tal característica de la interpretación más ampliamente aceptada de la mecánica cuántica —la denominada interpretación de Copenhague— era incompatible con una definición aceptable del concepto de «lo físicamente real». Es particularmente famosa una de sus manifestaciones «antiprobabilistas» y «realista», contenida en una carta que escribió a Max Born —quien se distinguió en la introducción de los aspectos probabilistas en la nueva teoría— el 4 de diciembre de 1926: «La mecánica cuántica obliga a que se la respete. Pero una voz interior me dice que todavía no es la cosa real. La teoría nos aporta muchas cosas, pero apenas nos acerca al secreto del Viejo. De todas maneras, yo estoy convencido de que Él, al menos, no juega a los dados».

Lejos de limitarse a expresar una oposición de carácter meramente programático o metodológico, Einstein expresó su rechazo mediante argumentos que utilizaban situaciones experimentales posibles. La manifestación más conocida de sus ideas es un artículo que publicó en 1935, en colaboración con Boris Podolsky (1896-1966) y Nathan Rosen (1909-1995), en la revista Physical Review: «Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?» («¿Puede considerarse completa la descripción mecanicocuántica de la realidad?»). El efecto de este artículo fue inmediato. Niels Bohr (1885-1962), el creador del primer modelo atómico cuántico (1913), gran patrón de la física cuántica y, en particular, de la interpretación de Copenhague (ciudad en la que se encontraba su Instituto de Física), que de hecho había mantenido vivas discusiones con Einstein sobre estos temas durante el Congreso Solvay de 1930, publicó inmediatamente, con el mismo título y en la misma revista, una respuesta a las objeciones de Einstein, abriendo un debate que sólo parece haberse cerrado en los últimos años (favoreciendo a la teoría cuántica tradicional).

Einstein, científico-filósofo:

No es frecuente encontrarse con un artículo científico en el que se defina nada más y nada menos que la realidad, pero esto es lo que hicieron Einstein, Podolsky y Rosen en «¿Puede considerarse completa la descripción mecanicocuántica de la realidad?» (1935). A continuación se citan los pasajes en los que lo hacían. Representa un ejemplo de un aspecto de la personalidad científica de Einstein que sólo he mencionado de pasada: su dimensión filosófica, su capacidad de penetrar en los estratos más profundos del estudio de la naturaleza, en los que física y filosofía se distinguen con dificultad.

Cualquiera que sea el significado que se asigne al término completa, el siguiente requisito para una teoría completa parece ser necesario: todo elemento de la realidad física debe tener una contrapartida en la teoría física. Llamaremos a esto la condición de completitud…

Los elementos de la realidad física no pueden ser determinados mediante consideraciones filosóficas a priori, sino que deben encontrarse recurriendo a resultados de experimentos y medidas. Una definición general y completa de realidad no es, sin embargo, necesaria para nuestros propósitos. Quedaremos satisfechos con el siguiente criterio, que consideramos razonable. Si, sin perturbar en forma alguna un sistema, podemos predecir con seguridad (esto es, con probabilidad igual a la unidad) el valor de una magnitud física, entonces existe un elemento de realidad física que corresponde a esta magnitud física.

Por fin, un científico profesional respetado

La lógica interna que existe en los intereses y aportaciones científicas de Einstein me ha llevado más allá de la época en la que trabajaba en la Oficina de Patentes de Berna. Es preciso, para reconstruir su biografía, y la del tiempo que le tocó vivir, volver, otra vez, hacia atrás.

Gracias a las aportaciones a la física que realizó a partir de 1905, el mundo académico comenzó a advertir su presencia. En 1909 consiguió su primer puesto universitario, profesor asociado en la Universidad de Zúrich. En 1911, fue designado catedrático de Física en la Universidad alemana de Praga. La propia existencia de una universidad alemana en una ciudad checa muestra algunos de los conflictos con los que se encontró allí Einstein: una ciudad, de aproximadamente medio millón de personas, la mayoría (en torno al 90 por 100) checoslovacos, pero en la que la minoría germana (un 7 por 100 de la población, la mitad judíos) ocupaba una posición de privilegio económico, situación que producía numerosos conflictos, entre los cuales se encontraba una división cultural que explica la existencia de la universidad a la que se incorporó Einstein. No era, sin embargo, esta división étnica la única: también había otra que afectaba a los judíos, contra los que se unían los alemanes que no lo eran y los checoslovacos.

Walther Nernst.

Muy poco después de llegar a Praga, algunos colegas y amigos suyos de Zúrich comenzaron a impulsar la idea de que el creador de la relatividad abandonase Praga por una cátedra en el Politécnico, su alma mater. Pierre Weiss (1865-1940), distinguido experto en paramagnetismo y ferromagnetismo, tuvo la idea de dirigirse a dos de los científicos más conocidos y respetados del momento para saber qué opinaban de Einstein, con la intención de incluir sus respuestas en el informe que finalmente debía llegar al Departamento Federal del Interior suizo. Los científicos elegidos fueron Henri Poincaré (1854-1912) y Marie Curie (1867-1934). El informe que ésta preparó el 17 de noviembre de 1911, sirve para hacerse una idea de lo que opinaba entonces la élite de la física mundial:

He admirado mucho los trabajos que han sido publicados por M. Einstein sobre las cuestiones que tocan la física teórica moderna. Creo, además, que los físicos-matemáticos están de acuerdo en considerar que estos trabajos son sin duda de primer orden. En Bruselas, en donde he asistido a un consejo científico [se refiere al primer Consejo Solvay] del que M. Einstein formaba parte, he podido apreciar la claridad de su espíritu, la extensión de su información y la profundidad de sus conocimientos. Si se considera que M. Einstein es todavía muy joven, se tiene derecho a basar en él las más grandes esperanzas y a ver en él a uno de los primeros teóricos del futuro. Pienso que una institución científica que dé a Einstein los medios de trabajo que él desea, llamándole, por ejemplo, a ocupar una cátedra en las condiciones que merece, se verá grandemente honrada por tal decisión y prestará ciertamente un gran servicio a la ciencia.

Y, naturalmente, le fue ofrecida una cátedra en el Politécnico, a donde se incorporó en 1912. Dos años más tarde, alcanzaba la cumbre de su profesión: catedrático sin obligaciones docentes en la Universidad de Berlín, director de un Instituto de Física teórica, que se crearía especialmente para él en la Asociación Káiser Guillermo, y miembro, con un salario de 12.000 marcos, de la Academia Prusiana de Ciencias. Planck y el químico-físico Walther Nernst (1864-1941) en persona viajaron desde Berlín a Zúrich, en el verano de 1913, para transmitirle la oferta. ¿Cómo resistirse ante ella, más aún con semejantes embajadores? Aunque el humor de Einstein no le impidió comentar, justo después de la visita, a su amigo y futuro premio Nobel de Física Otto Stern (1888-1969): «¿Sabes?, los dos me parecieron como si quisiesen obtener un raro sello postal».

Los científicos también son humanos

Continuando con su perfil humano, es preciso detenerse en otros aspectos de la biografía de Einstein, aquellos que involucran relaciones, al margen de la ciencia, con otras personas. Y es que los científicos también son humanos, por mucho que con frecuencia nos encontremos con obras —hagiografías más bien— en las que parezca lo contrario.

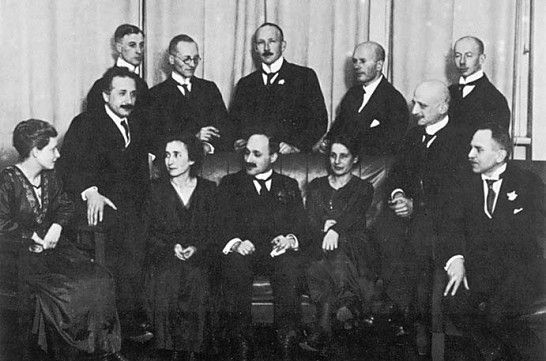

Científicos berlineses: Einstein (a la izda., sentado), James Franck (en el sofá, en el centro), Fritz Haber (a la dcha., sentado de lado), Otto Hahn (en el sillón, a la dcha.) y Gustav Hertz (de pie, en el extremo derecho).

El 6 de enero de 1903, Einstein contrajo matrimonio con Mileva Marić, como hemos visto compañera de estudios en la ETH. Hace unos pocos años se publicaron las cartas que ambos intercambiaron durante su noviazgo (ya he citado algunas), en las que el futuro gran físico aparece bajo una luz que no le distingue demasiado de tantos otros jóvenes enamorados: «Cuando no te tengo —escribía el 6 de agosto de 1900—, siento como si no estuviera completo. Si me siento, quisiera marcharme; si me voy, me alegro de volver a casa; si me entretengo, quisiera estudiar; si estudio, me falta recogimiento y tranquilidad, y si me voy a dormir, no estoy satisfecho con el día vivido. Que lo pases bien, corazón, y recibe los besos más afectuosos de tu Albert».

Cartas como estas eran prácticamente desconocidas hasta muy poco antes de la aparición del primer tomo de los Einstein Collected Papers (1987); formaban parte de un conjunto de 430 cartas pertenecientes al legado literario de Mileva Marić, un auténtico tesoro que finalmente salió a subasta pública (con precios astronómicos) el 25 de noviembre de 1996, en la casa Christie’s, y cuyo contenido completo irá apareciendo —así se ha prometido al menos— en sucesivos volúmenes de los Einstein Collected Papers (efectivamente, ya se pueden leer algunas en los diez tomos publicados hasta la fecha).

Las cartas ya publicadas contienen, además de detalles como los señalados, y de referencias a las lecturas e intereses científicos de Einstein entre 1897 y 1902, sorpresas inesperadas. Como el que hacia enero de 1902, antes por consiguiente de casarse, Mileva tuvo una hija de Albert, a la que en sus cartas llamaban «Lieserl». Del destino de esta niña no ha quedado ningún rastro (no es improbable que fuese dada en adopción). Más tarde, ya casados, tuvieron dos hijos: Hans Albert (14 de mayo de 1904), que llegaría a ser profesor de ingeniería en la Universidad de Berkeley (Estados Unidos), en donde murió en 1973, y Eduard (28 de julio de 1910), que falleció en 1965 en un hospital psiquiátrico suizo en el que llevaba décadas recluido debido a su esquizofrenia. Su padre, en un detalle que en absoluto le honra, le había visitado por última vez en 1932.

Esas cartas personales nos permiten contemplar, con toda transparencia y dramatismo, cómo se fueron deteriorando las relaciones personales entre Albert y Mileva, que les condujo al divorcio (se separaron en 1914, con Einstein permaneciendo en Berlín y Mileva regresando a Zúrich con sus dos hijos; el divorcio llegó en febrero de 1919). El Einstein que se encuentra en algunos de esos documentos es muy diferente al que aparece en escritos en los que defendía el pacifismo, la solidaridad o el valor de la ciencia. Veamos si no, las condiciones que imponía a Mileva, en torno al 18 de julio de 1914, para continuar viviendo en el domicilio familiar:

Condiciones.

A. Debes asegurarte

1) que mi ropa, limpia y por lavar, se mantenga en buen orden y arreglada

2) que recibo mis tres comidas de manera regular en mi habitación

3) que mi habitación y despacho se mantienen siempre limpios y, en particular, que mi mesa esté dispuesta sólo para mí.

B. Renuncias a todas las relaciones personales conmigo en tanto que no sea absolutamente necesario mantenerlas por razones sociales. Específicamente, debes renunciar

1) a que me siente en casa contigo

2) a que salga o viaje contigo.

C. En tus relaciones conmigo debes aceptar explícitamente adherirte a los siguientes puntos:

1) No debes esperar de mí intimidad ni reprocharme en forma alguna.

2) Debes desistir inmediatamente de dirigirte a mí si te lo pido.

3) Debes abandonar inmediatamente mi habitación o despacho sin protestar si te lo pido.

D. Aceptas no menospreciarme ni de palabra ni de hecho delante de mis hijos.

Eran, ciertamente, unas condiciones brutales, pero ¿es que los científicos, los grandes, grandísimos, científicos incluidos, son diferentes del resto de los seres humanos, entre los que se dan pasiones de todo tipo? No, por supuesto. Y este es un hecho que no hay que olvidar, especialmente en épocas, como la presente, en las que los conocimientos científicos constituyen valores no sólo aceptados, sino buscados con fervor por la sociedad (al menos por una parte importante de ella), una situación que coloca a los científicos en posiciones de privilegio, siendo sus voces y opiniones especialmente apreciadas.

Tampoco hay que olvidar, como en este caso se ha hecho en más de una ocasión (por ejemplo, por algún colectivo feminista, propagando la completamente infundada —y por ello ridícula— tesis de que Einstein se había aprovechado en sus grandes aportaciones científicas de aquella época del trabajo e ideas de Mileva), a la otra parte, ya que existen evidencias del complicado carácter de Marić. Otra carta (no publicada todavía; formaba parte de los documentos ofrecidos en la subasta de Christie’s de noviembre de 1996; se citaba en el catálogo publicado) de Einstein a Mileva, del 24 de octubre de 1925, da tal vez una imagen menos brutal aunque no menos cruel, acaso más realista, de su autor: «Cuando leo una carta tuya, me siento como un criminal, especialmente cuando no puedo recordar las circunstancias reales. De hecho, siempre hice todo lo que fue humanamente posible para hacer más fácil y mejorar tu vida… No aprecias nada de lo que hago. Todo lo que saco de ti es insatisfacción y desconfianza. Ya no lo tomo a mal porque creo que estoy tratando con alguien anormal. Me haces reír con tu amenaza de tus memorias. ¿No se te ha ocurrido pensar que ni siquiera un gato daría un penique por semejantes garabatos si no fuese porque el hombre con el que te relacionabas había logrado algo importante? Si una persona es un cero a la izquierda, entonces no hay nada que le puedas reprochar. Sin embargo, uno debería ser agradable y modesto y mantener la boca cerrada; este es el consejo que te doy. Pero si el diablo no te abandona, entonces, en el nombre de Dios escribe lo que él quiera que digas. He tenido que enfrentarme ya con tantas tonterías de otras personas, que puedo afrontar las tuyas con calma».

Al tener que enfrentarse con la —con demasiada frecuencia inevitable— dureza de la vida, los seres humanos reaccionan de muy diversas maneras: con desesperación, extrañamiento, violencia o depresión, por citar algunas posibilidades. Einstein encontró en la ciencia, que para él consistía en la búsqueda de lo objetivo, su vía de escape. Ilustrativas en este sentido son las siguientes frases, extraídas de un discurso que pronunció durante la celebración del sexagésimo aniversario de Max Planck (1918) en la Sociedad de Física de Berlín: «En principio, creo, junto con Schopenhauer, que una de las más fuertes motivaciones de los hombres para entregarse al arte y a la ciencia es el ansia de huir de la vida de cada día, con su dolorosa crudeza y su horrible monotonía; el deseo de escapar de las cadenas con que nos atan nuestros, siempre cambiantes, deseos. Una naturaleza de temple fino anhela huir de la vida personal para refugiarse en el mundo de la percepción objetiva y el pensamiento». No hace falta decir que algunos admirarán semejante postura, mientras que otros la criticarán, como expresión de egoísmo o cobardía. Sea como fuese, el hecho es que para comprender a Einstein el hombre, al igual que una parte de sus escritos no científicos, hay que tener muy en cuenta su filosofía trascendentalista.

En cualquier caso, el descubrimiento de que Einstein no fue, en su cotidianeidad, un santo laico, parece haber constituido una sorpresa para muchos. Así, han florecido, y continúan haciéndolo, obras en las que se insiste en sus «debilidades» humanas. Y entre esas debilidades se han destacado, como difícilmente podía ser de otra forma en el mundo actual, sus relaciones con mujeres. Veamos dos ejemplos, uno importante por el papel que desempeñó en su vida, otro que tiene más de anecdótico que de otra cosa.

El primer ejemplo tiene que ver con su prima, Elsa Einstein Löwnthal (1874-1936), con la que volvió a relacionarse cuando estaba divorciada y con dos hijas. En una fecha tan temprana como el 30 de abril de 1912, tras una visita a Berlín en la que había visto a Elsa, Einstein le escribía que la amaba. La pasión de Albert por su prima continuó durante los siguientes años, en los que la cuestión de su divorcio con Mileva aparece constantemente en las cartas que intercambiaron. Pero semejante entusiasmo debió de decrecer en algún momento, cuando la materialización del divorcio se encontraba próxima. Y decreció de una manera ciertamente no convencional, como muestra una carta que una de las hijas de Elsa, Ilse, escribió desde Berlín a Georg Nicolai (1874-1964), profesor titular de Fisiología en la Universidad de Berlín y notable pacifista (preparó un manifiesto en 1914 en favor de la paz entre los pueblos europeos, al que se sumó Einstein), el 22 de mayo de 1918: «Recordará usted que recientemente hablamos del matrimonio entre Albert y mamá, y que usted me dijo que un matrimonio entre Albert y yo sería más propio. Nunca pensé seriamente acerca de ello hasta ayer, cuando se suscitó la cuestión repentinamente de si A. quería casarse con mamá o conmigo… El propio Albert rechaza tomar una decisión, está preparado para casarse conmigo o con mamá. Sé que A. me quiere mucho, acaso más de lo que lo hará nunca otro hombre, me lo dijo él mismo ayer. Por otra parte, puede incluso preferirme a mí como esposa ya que soy joven y podría tener hijos conmigo, lo que naturalmente no se aplica en el caso de mamá».

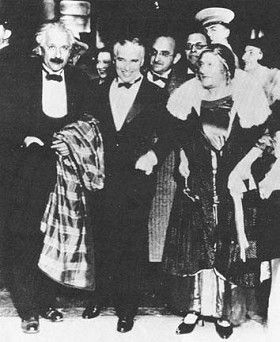

Albert y Elsa Einstein junto a Charles Chaplin en el estreno de Luces de la ciudad en Los Ángeles (1931).

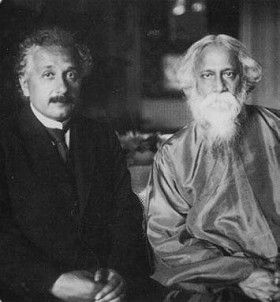

Finalmente, el 2 de junio de 1919, Einstein se casó con Elsa. No tuvieron, por supuesto, hijos y Elsa cuidó bien de su marido, disfrutando de su fama, como se puede comprobar en numerosas fotografías, en las que aparece junto a Albert y luminarias del tipo de Charles Chaplin, Chaim Weizmann o Rabindranath Tagore. Que Einstein disfrutase igualmente es mucho más dudoso. Existe un documento profundamente revelador en este sentido: una carta que escribió el 21 de marzo de 1955, muy poco antes de su muerte, al hijo y a la hermana de Michele Angelo Besso, que acababa de fallecer. Ya mencioné que Besso fue uno de sus grandes amigos, y continuó siéndolo toda su vida. Pues bien, en aquella carta se lee: «Ha sido verdaderamente muy amable por su parte darme, en estos días tan tristes, tantos detalles sobre la muerte de Michele. Su fin ha sido armonioso, a imagen de su vida entera, a imagen también del círculo de los suyos. El don de llevar una vida armoniosa raramente va acompañado de una inteligencia tan aguda, sobre todo en la medida en que él la poseía. Pero lo que yo admiraba más en Michele, como hombre, era el hecho de haber sido capaz de vivir tantos años con una mujer, no solamente en paz, sino también constantemente de acuerdo, empresa en la que yo, lamentablemente, he fracasado por dos veces».

Einstein y Rabindranath Tagore, Berlín 1930.

El otro ejemplo se refiere a uno de los últimos descubrimientos de los amores de Einstein. En, de nuevo, una subasta pública celebrada el 26 de junio de 1998 en Nueva York, esta vez realizada por Sotheby’s, se ofreció un lote compuesto por nueve cartas de Einstein a Margarita Konenkova (1900-1982), junto a otros materiales (el precio de salida fue de 250.000 dólares). Lo mejor es citar del propio catálogo preparado por Sotheby’s:

LA HASTA AHORA DESCONOCIDA RELACIÓN AMOROSA DE EINSTEIN CON UNA ESPÍA RUSA. El material de este lote comprende el descubrimiento más significativo con relación a la vida personal y emocional de Einstein desde que se conocieron en 1987 las primeras cartas que escribió a su primera esposa, Mileva. La historia que cuentan es incluso más llamativa y considerablemente más compleja que las del joven y típico amante que muestran las cartas a Mileva. Las cartas y otros materiales relacionados que ofrecemos sacan a la luz por primera vez la historia de la relación amorosa de Einstein con Margarita Konenkova (c. 1900-1982), esposa del eminente escultor ruso Sergei Konenkov (1874-1971). Los Konenkov vivieron como emigrados en Estados Unidos durante más de veinte años, desde comienzos de los años veinte hasta finales de 1945, cuando fueron reclamados por la Unión Soviética. Sergei Konenkov tenía un estudio en Greenwich Village, donde, aunque rechazó aprender inglés, desarrolló una carrera con bastante éxito realizando retratos para muchos americanos eminentes, incluyendo algunos miembros de la Corte Suprema. Además de ayudar a su marido, durante los años de guerra Margarita sirvió como secretaria ejecutiva de la Sociedad Americana para Ayuda a Rusia. También fue… una espía soviética.

En este punto, el catálogo indica que Einstein conocía a los Konenkov desde al menos 1935, cuando Sergei realizó un busto suyo (que ahora se encuentra en el Institute for Advanced Study de Princeton), y que aunque no es posible determinar durante cuánto tiempo Einstein y Margarita habían sido amantes, a finales del otoño de 1945 «su relación era apasionada». Y a continuación, como si fuese una novela de espías, se incluyen los siguientes comentarios: «Es igualmente manifiesto, tanto de las cartas como de otros materiales ofrecidos aquí, que se han conservado a través de un miembro de la familia Konenkov, que el papel de Margarita fue complicado. Tuvo que hacer juegos malabares con los deseos y necesidades de Einstein, de su marido y de quien la controlaba, el vicecónsul soviético Pastelniak (que utilizaba el nombre falso de Pavel Mikhailov y que le dio a ella el nombre en clave de Lucas). Amor, manipulación y desengaño estuvieron inseparablemente unidos en su relación con Einstein. La tradición familiar de que tuvo otras muchas relaciones amorosas, incluyendo entre ellas con Rachmaninoff y con el artista emigrado Boris Chaliapin, sugieren que estaba bien entrenada para su relación con Einstein». Uno de los últimos servicios que Margarita realizó, antes de regresar apresuradamente a la Unión Soviética, fue intentar, a mediados de agosto de 1945, que Einstein recibiese a Mikhailov, aparentemente para discutir cuestiones relacionadas con la bomba atómica que, recordemos, se acababa de probar con éxito sobre Hiroshima y Nagasaki.

Pacifista

Abandonemos ya el ámbito de lo privado y regresemos al de lo público. La física einsteniana pudo ser intrincada, dando origen a mitos como aquel que propagó el astrofísico británico Arthur Eddington (1882-1944) de que sólo tres personas entendían la teoría de la relatividad general, pero su palabra era transparente y de una belleza y altura moral singulares, cuando hablaba de cuestiones humanas trascendentales. Y entre esas cuestiones humanas, una llamó muy particularmente su atención: la lucha contra la guerra, el pacifismo. Un interés promovido por las circunstancias históricas en las que se desenvolvió su vida. Circunstancias históricas como la Primera Guerra Mundial.

Al poco de comenzar la Gran Guerra, el 4 de octubre de 1914, movidos en parte por las repercusiones negativas que había tenido en el mundo la invasión de Bélgica, 93 intelectuales alemanes dieron a conocer lo que denominaron «Llamamiento al mundo civilizado» («Aufruf an die Kulturwelt»). Aquel manifiesto defendía con una parcialidad sobrecogedora las acciones germanas. Contenía puntos como el siguiente: «No es verdad que la lucha contra lo que se ha llamado nuestro militarismo no sea una lucha contra nuestra cultura, como pretenden hipócritamente nuestros enemigos. Sin el militarismo alemán, la cultura alemana habría desaparecido de la faz de la tierra hace mucho tiempo. Es para proteger esa cultura, que un país que durante siglos ha sufrido más invasiones que ningún otro, ha salido de sus fronteras. El ejército y el pueblo alemanes forman una unidad. Semejante convicción une hoy día a 70 millones de alemanes, sin distinción de educación, condición social y partido».

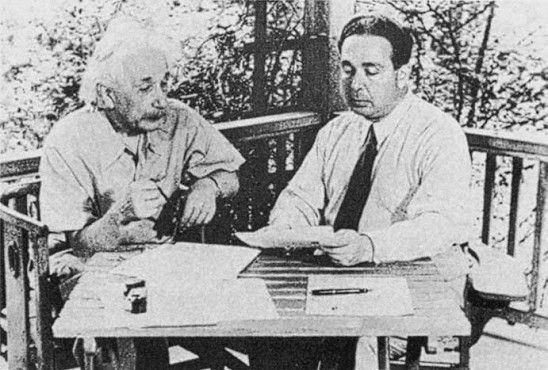

Einstein y Leo Szilard discutiendo la carta del primero al presidente Roosevelt.

Entre los firmantes de este llamamiento figuraban 15 científicos, algunos del calibre de los químicos Adolf von Baeyer (Múnich), Emil Fischer (Berlín), Fritz Haber (Berlín), Walther Nernst (Berlín), Wilhelm Ostwald (Leipzig) y Richard Willstätter (Berlín), el matemático Felix Klein (Gotinga), y los físicos Philipp Lenard (Heidelberg), Max Planck (Berlín), Wilhelm Röntgen (Múnich) y Wilhelm Wien (Wurzburgo).