Los cinco capítulos precedentes han estado centrados en torno a grandes personajes de la ciencia, los Euclides, Gödel, Galileo, Newton, Lavoisier, Darwin, Bernard, Helmholtz o Pasteur. Naturalmente, han aparecido también muchos otros científicos importantes, grandes incluso. Pero lo que me interesa destacar en este momento es que han sido los individuos y sus ideas los principales protagonistas hasta ahora. En este capítulo la situación va a cambiar algo. Por supuesto que continuarán apareciendo nombres de científicos —entre ellos gigantes de la ciencia: los casos, por ejemplo, de Faraday y Maxwell—, pero el énfasis no será tanto en ellos como en procesos que atañen a la estructura y dinámica de la actividad científica. Y ello haciendo referencia especial a la química orgánica y a la física del electromagnetismo durante el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque fue de la mano de esas disciplinas y en aquel período cuando la empresa científica se transformó drásticamente, dejando de ser lo que hasta entonces mayoritariamente era: una actividad básicamente alejada de la mirada de industriales y políticos, una ocupación con escaso valor económico, cuyos practicantes apenas participaban del ethos de los asalariados; esto es, que la actividad científica que desarrollaban también era una profesión mediante la cual, con los salarios que recibían por sus trabajos, se ganaban la vida.

Como consecuencia de un conjunto de hechos y procesos, algunos de los cuales —los más destacados en mi opinión— trataré a continuación, la ciencia se institucionalizó; en otras palabras, pasó a ser una actividad valorada por la sociedad, por los gobiernos y sectores industriales y económicos. Es cierto que el respeto sociopolítico y económico que logró entonces no llegó a los niveles que alcanzaría durante la segunda mitad del siglo XX (para ello se necesitarían dos guerras mundiales), pero fue lo suficiente intenso como para que la ciencia pasase a ser, al menos en naciones con pretensiones (políticas y económicas), cuestión de Estado; para que la ciencia quedase institucionalizada como una práctica necesaria para el bienestar, prestigio y poder nacionales.

Una débil situación institucional

La medida en que cambió la situación para la ciencia y los científicos a lo largo del siglo XIX es algo que se puede apreciar con bastante claridad comparándola con la existente a comienzos de aquella centuria. Con la posible excepción de algunas academias y de unas pocas instituciones, mantenidas por el Estado, a principios del Ochocientos la ciencia y los científicos se encontraban a merced de sus propios medios, más aún si tenían la intención de hacer avanzar su materia; esto es, cuando pretendían ser investigadores y no meros profesores. Ni siquiera el que disciplinas científicas formasen parte de los programas de estudio de algunas facultades universitarias llevaba a los poderes públicos a preocuparse demasiado por las necesidades de aquellos «filósofos de la naturaleza», para los que, en el curso del siglo, se terminó acuñando un nuevo término: «científicos».

Origen del término «científico»

En la literatura histórica se suele señalar que el término «científico» surgió en inglés, siendo creado por William Whewell (que ya nos apareció en otro capítulo) en su imponente tratado, The Philosophy of the Inductive Sciences (1840), vol. I, «Introduction». El pasaje en el que apareció la nueva expresión inglesa es el siguiente:

We need very much a name to describe a cultivator of science in general. I should incline to call him a Scientist. (Necesitamos urgentemente un nombre para describir un cultivador de la ciencia en general. Me inclino por llamarle un Científico.)

Es interesante recordar, sin embargo, que a pesar de las limitaciones históricas que la ciencia ha sufrido en España, el término «científico» ya aparecía en el Diccionario de Autoridades, el primer diccionario publicado (1726-1739) por la Real Academia Española. En el tomo II (1729) se definía de la manera siguiente: «CIENTÍFICO, CA. adj. Cosa perteneciente à ciencia. Tambien se llama assi la persóna consumada en algúna, ó en muchas ciencias».

El caso de la física en Alemania, la misma nación que en el primer tercio del siglo XX superaría a todas las demás en lo que a aportaciones a esa ciencia en concreto se refiere, constituye un buen ejemplo para comprobar cómo se modificó la situación de la ciencia a lo largo del siglo XIX.

Al iniciarse el siglo, cada una de las dieciocho universidades alemanas existentes poseían todavía la tradicional estructura medieval, con Facultades de Teología, Derecho, Medicina y Filosofía. La finalidad de la educación académica era la formación de teólogos, profesionales de la imprescindible medicina y fieles servidores del Estado. Por regla general los conocimientos científicos sólo se proporcionaban en la Facultad de Filosofía, siendo las enseñanzas experimentales físico-químicas muy poco frecuentes (las Facultades de Ciencias se crearon —en España y Alemania, por ejemplo— a mediados de siglo). La investigación científica propiamente dicha era tarea de algunas academias, entre ellas la de Berlín, que seguía el patrón francés.

William Whewell.

La posición de, en concreto, la física en esas universidades era claramente secundaria. A lo máximo que podían aspirar la gran mayoría de los catedráticos de física alemanes era a recibir pequeñas cantidades anuales para mantener un gabinete —decir laboratorio sería decir demasiado— destinado a permitir demostraciones experimentales para los alumnos de los cursos universitarios. De hecho, en la práctica la mayoría de los profesores de física germanos no recibían habitualmente dinero suficiente —nada en absoluto con frecuencia— de sus universidades o del Estado para comprar y mantener aparatos, de manera que una gran parte de éstos se los tenían que procurar ellos mismos (en realidad se esperaba que así lo hicieran, y la colección particular de que disponía un profesor era un elemento importante para lograr mejoras en su situación, normalmente pasando a otra universidad). Más aún, al no disponer tampoco de ayudantes, los mismos profesores construían a menudo sus aparatos para las demostraciones, los transportaban a y desde las aulas, acaso a través de toda la ciudad. Asimismo, debían montarlos y desmontarlos para las clases, puesto que tenían que compartir las aulas con otros profesores de distintas disciplinas, no siendo frecuente el que dispusieran de salas en la universidad para albergar sus colecciones de aparatos. Así se explican casos como los de Franz Neumann (1798-1895), catedrático en Königsberg, que utilizó una pequeña herencia que había recibido su esposa para adquirir en 1847 una casa y ampliarla de manera que pudiese acoger en ella un laboratorio, un lugar para trabajar la madera y el vidrio, salas para un telescopio, bombas de vacío y otros instrumentos, pertenecientes a él o a la universidad; o el de Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), vinculado a la Universidad de Berlín desde 1831, que utilizaba su propia biblioteca y su laboratorio particular para dar clases, y que permitía que algunos estudiantes se iniciasen allí en la investigación usando sus aparatos. Y estoy hablando de científicos que ocupan un lugar en la historia de la física decimonónica.

Un índice significativo de la situación existente a mediados de siglo en Alemania, lo encontramos en el hecho de que por entonces el Estado prusiano se gastaba en física, en sus seis universidades, más o menos lo mismo que en el salario de Hegel (1770-1831): 2.000 táleros (antiguas monedas alemanas de plata que equivalían, aproximadamente, a un marco). Es evidente que, independientemente de cuán grande fuera la fama de Hegel, este hecho no permite explicaciones satisfactorias para el prestigio social de la física en Alemania. Otro dato ilustrativo es que, entre 1810 y 1840, el gobierno de Prusia se gastó en la Universidad de Berlín 200.000 taleros, pero en zoología y mineralogía, frente a 3.500 en física (y esto sólo a partir de 1833).

La situación que acabo de esbozar comenzó a cambiar durante la primera mitad del siglo, y en mucha mayor medida a lo largo de la segunda mitad (como indicaré más adelante, el caso de la química fue algo diferente: su situación empezó a variar, para mejor, antes que la física). Encontramos una señal de semejante cambio en la creación de sociedades profesionales, un hecho que muestra la aparición de un grupo de científicos que al tomar «conciencia de clase» —entre otros motivos porque reconoce el valor social de su disciplina— desea agruparse para favorecer sus intereses. El que el asociacionismo científico dejase de estar monopolizado de manera casi exclusiva por organizaciones tan elitistas y restringidas como la Royal Society o la Académie de Sciences, que se insertase en la sociedad asimilando al menos algunos de los procedimientos profesionales comunes en el ámbito laboral, constituyó un paso previo, si se prefiere un indicador, de que una nueva era se abría a la práctica científica: la Era de la Institucionalización de la ciencia.

Ahora bien, como en la mayoría de los inicios, éstos fueron tímidos. En el caso del que me estoy ocupando ahora, la física alemana, tenemos que el 14 de enero de 1845 un pequeño grupo de científicos (entre ellos algún fisiólogo) —Emil-Bois-Reymond, Ernst Brücke, Gustav Karsten, Wilhelm Beetz, Wilhelm Heintz y Hermann Knoblauch— fundaron la Physikalische Gesellschaft zu Berlin (Sociedad de Física de Berlín). Dos años después, de los seis miembros fundadores se había pasado a 53, entre los que se encontraba, por ejemplo, el futuro líder de la industria electrotécnica alemana y mundial: Ernst Werner von Siemens (1816-1892). A lo largo del siglo, la situación de la sociedad fue cambiando para mejor, lo que representa otra muestra, ésta ya más clara, de ese proceso de institucionalización. En 1899, la Sociedad de Física dejó de estar limitada a Berlín, reorganizándose bajo el nombre de Deutsche Physikalische Gesellschaft (Sociedad Alemana de Física). En 1910, sus miembros ya eran 520, 660 en 1913 y 740 en 1918.

Alessandro Volta trabajando en su laboratorio, tal y como lo pintó A. Rinaldi.

Pero estoy yendo demasiado deprisa, o, por decirlo de otra manera, todavía tengo que hablar de las razones que, dentro de la propia ciencia, de los conocimientos en química y física, condujeron a los cambios a los que acabo de referirme, esto es, a la institucionalización de la ciencia.

Nuevos horizontes científicos: Liebig y la química orgánica

Justo al comienzo del siglo, química y física se unían espectacularmente, como si quisieran presagiar lo mucho que ambas disciplinas aportarían a lo largo de la centuria al conocimiento y explotación de la naturaleza. En 1800, un italiano, Alessandro Volta, inventó la pila (o batería) eléctrica, un aparato para producir un flujo de corriente continua eléctrica utilizando procesos químicos. Con este nuevo instrumento, William Nicholson (1753-1815) y Anthony Carlisle (1768-1840) confirmaron aquel mismo año hallazgos anteriores de Lavoisier al observar que el agua se descompone en dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno cuando la atraviesa una corriente eléctrica, un fenómeno denominado «electrolisis», cuyas leyes serían enunciadas en 1833 por Michael Faraday, un aprendiz de encuadernador que ascendió de ayudante de Humphry Davy (1778-1829) en la Royal Institution londinense (1813), a fullerian professor de química en ese mismo centro (1833). Volveré a ocuparme de él más adelante.

Humphry Davy, pintado por Henry Howard (1803).

Durante los años que siguieron a los trabajos de Nicholson y Carlisle se explotó la técnica electroquímica para producir un aumento sustancial del número de elementos químicos conocidos. Entre 1801 y 1828, el sueco Jöns Jacob Berzelius aisló el cerio, el selenio, el silicio, el circonio y el torio; por su parte, en Inglaterra Humphry Davy encontró, en 1808 y 1809, el sodio, el potasio, el estroncio, el boro, el calcio y el magnesio, en 1810 el cloro, en 1812 el yodo y el bromo en 1826.

Naturalmente, no hay química sin elementos químicos y el aumento en el número de los que eran conocidos ayudó al avance químico, pero sólo con esto es más que posible que la química no hubiese alcanzado la posición socioeconómica que logró. Y en este punto hay que referirse a la química orgánica. Pero no sólo a la química orgánica, sino a la química orgánica alemana. De forma todavía más concreta, hay que referirse a Justus Liebig (1803-1873), von Liebig a partir de 1845.

Algunos detalles de su biografía son necesarios para comprender su importancia. En 1825, Liebig conseguía una cátedra de Química en la Universidad de Giessen. Casi inmediatamente estableció, al margen de la universidad y en compañía de dos colegas, el catedrático de Mineralogía y el de Matemáticas, un «Instituto químico-farmacéutico», para el que ya existían precedentes. El hecho de que en aquel momento sólo hubiese dos instituciones de ese tipo en Alemania, y que el número de estudiantes que solicitaban matricularse en ellas —atraídos por las posibilidades laborales que abrían (en el dominio de la farmacia especialmente)— fuese tan elevado que muchos quedaban fuera, sirvió de estímulo a los profesores, que buscaban un suplemento a sus salarios, además de, por supuesto, el deseo de contribuir a la formación de profesionales relacionados con la química. Liebig y sus asociados pidieron a las autoridades universitarias que el nuevo instituto pasase a formar parte de la universidad, pero su solicitud fue rechazada, señalándoseles que la función de una universidad era educar futuros funcionarios, no farmacéuticos, cerveceros, o fabricantes de jabón.

Jacob Berzelius.

Una respuesta muy acorde con el espíritu de la época y que habla por sí sola acerca de la situación social, institucional, en que se encontraban las ciencias físico-matemáticas y químicas. A pesar de todo, se permitió a los tres profesores que estableciesen el instituto como una actividad privada.

Un anuncio acerca del nuevo instituto apareció en 1826 en la revista Jahrbuch der Chemie und Physik; en él se señalaba que el rápido crecimiento de las ciencias naturales, y especialmente de la química, hacían imposible que los farmacéuticos y técnicos relacionados con la química se pudiesen contentar con los conocimientos obtenidos a través de los medios tradicionales de enseñanza, cuando no simplemente en la botica. Algunos institutos farmacéuticos se habían creado para remediar tal carencia, pero, se añadía, no existía ninguno en el sur de Alemania.

Hasta 1835 el Instituto tuvo, por lo que se sabe, un éxito moderado, recibiendo una media de quince estudiantes al año, de los cuales entre el 70 y el 90 por 100 estaban interesados en la farmacia, el resto en la química. El punto crucial en la historia del Instituto, al igual que en la carrera de Liebig, tuvo lugar cuando, en 1831, éste desarrolló un aparato para analizar compuestos orgánicos, que era lo suficientemente sencillo como para poder ser utilizado de manera sistemática por sus estudiantes para resolver nuevos problemas; esto es, para investigar. Sirviéndose de él, el propio Liebig desentrañó inmediatamente la composición de catorce alcaloides y de otros compuestos.

Antes de continuar es preciso explicar que el instrumento —y la técnica correspondiente— de Liebig no se puede considerar, desde ningún punto de vista, el inicio de la química orgánica. El primer avance sustancial en la base analítica de esa rama de la química se había producido antes, fruto de la colaboración de dos químicos franceses, Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) y Louis Jacques Thénard (1777-1857), que expusieron en una monografía titulada Recherches physico-chimiques (Investigaciones físico-químicas; 1801-1811). El avance en cuestión constituyó el primer método aplicable de forma general para determinar los porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno —los elementos químicos básicos de los compuestos orgánicos— presentes en una sustancia, el prerrequisito para determinar su fórmula química. Utilizando su método (basado en oxidar la muestra con cloruro potásico en un tubo vertical, cuyo fondo se calentaba fuertemente, y en recoger los gases resultantes), Gay-Lussac y Thénard analizaron diecinueve sustancias orgánicas.

Aunque daba resultados fiables, el método de los químicos franceses era de una dificultad intrínseca considerable, pero ésta fue suavizada, que no eliminada completamente, por Berzelius, quien obtuvo resultados de confianza para trece compuestos, que publicó en 1814. Durante los diecisiete años siguientes, el procedimiento de Gay-Lussac, Thénard y Berzelius no cambió esencialmente. Hasta la llegada de Liebig.

Parece increíble, pero ¡cuánto puede hacer un nuevo instrumento, y una persona! Cuando Liebig llegó a Giessen, la mayor parte de los químicos alemanes —y también los no alemanes— todavía se ocupaban únicamente de cuestiones relativas a la química inorgánica, aunque la orgánica ya había comenzado a atraer interés. Un problema serio en ésta eran las discrepancias entre los diferentes resultados de los análisis de compuestos orgánicos, consecuencia de las dificultades antes mencionadas. Con el aparato de Liebig se superaba este problema, lo que reforzó el interés y posibilidades de la química orgánica.

Equipo químico de Michael Faraday.

En 1835, Berzelius, el gran maestro de los antiguos métodos, escribía a Wöhler, quien, recordemos, había sintetizado la urea: «Todos los días utilizamos el aparato de Liebig. Es espléndido. Con pequeñas modificaciones hemos llegado tan lejos que parece imposible que los resultados que se obtienen no sean correctos».

En Giessen, Liebig explotó sus nuevos métodos, pero no sólo él, también sus estudiantes. El procedimiento que siguió, una novedad entonces, fue adjudicar problemas de investigación a sus alumnos, una vez que éstos habían adquirido una formación básica. Esta fue su gran innovación, combinar enseñanza e investigación, no el hecho de que enseñase química en el laboratorio, algo que aunque no demasiado frecuente ya se hacía en otros lugares: en la École Polytechnique de París, por ejemplo, desde 1795; incluso en alguna universidad germana, en Gotinga (desde 1810), Landshut (1820) y Jena (1820). El éxito de Liebig trajo, finalmente, la ayuda de la universidad, que en 1834 aprobó una mejora de las precarias instalaciones de que disponía; el año siguiente incluía en sus presupuestos un ayudante para el ya maestro reconocido internacionalmente, ayudante que de hecho Liebig había estado pagando de su propio bolsillo durante años. El número de estudiantes también aumentó: en 1836 alcanzó los 20 por primera vez; en 1838 llegaba a 21, con lo que el número de los presentes en el laboratorio ascendió a 33, una cifra grande para las dimensiones del centro. Y los alumnos no sólo eran alemanes, también había extranjeros.

Justus von Liebig.

Aplicaciones industriales de la química de Liebig

A través de sus estudiantes, la influencia de Liebig se extendió también al mundo académico e industrial. En el primero, el académico, muchos de sus mejores alumnos (entre los que se cuentan Friedrich August Kekulé [1829-1896], Charles Frédéric Gerhardt [1816-1856] y Charles Adolph Wurtz [1817-1884]) obtuvieron puestos académicos, con frecuencia apoyados por el propio Liebig. Estos nuevos profesores extendieron los métodos de enseñanza de su maestro. Otras disciplinas también se vieron influidas por las enseñanzas de Liebig. Como la agricultura, en la que publicó, en 1840, un libro especialmente influyente: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie (Química orgánica y sus aplicaciones a la agricultura y a la fisiología), en el que, entre otros temas, se analizaba el papel del carbono en la nutrición de las plantas. Fruto de esa influencia fue el establecimiento de «Estaciones experimentales de agricultura» en las que la química agrícola desempeñaba un papel importante. En 1877 existían 74 de estas estaciones en Alemania, 16 en Austria, 10 en Italia, 7 en Suecia, 3 en Rusia, el mismo número que en Bélgica y Suiza, 2 en Holanda y en Francia y 1 en Dinamarca, Estados Unidos, Escocia y España.

Robert Bunsen.

En cuanto a la industria, ya en 1827 uno de sus alumnos, Heinrich E. Merck (1794-1855), fundó en Darmstadt, animado por el propio Liebig, la Chemische Fabrik E. Merck para la producción a gran escala de productos farmacéuticos; es bien sabido que en la actualidad Merck, dentro del grupo «Merck-Sharp & Dohme» es un gigante de la industria farmacéutica, aunque ya, y por diferentes motivos —las guerras mundiales, entre ellos— su centro no sea Alemania sino Estados Unidos. Otro pupilo de Liebig que se convirtió en un industrial importante fue Karl Clemm, que fundó junto con su hermano Gustav una industria dedicada inicialmente a la producción de fertilizantes artificiales; más tarde, sin embargo, ampliaron su campo de intereses a la sosa y el ácido sulfúrico, así como a los tintes; en 1865 esa compañía tomó el nombre de Badische Anilin und Soda-Fabrik (BASF), una de las grandes de la industria química mundial, y cuyos brazos se extienden hoy por numerosos ámbitos industriales.

Aunque me haya centrado en él, Liebig (que se trasladaría a Múnich en 1852) no fue el único químico alemán importante en producir, a través de su magisterio, números significativos de estudiantes hacia mediados de siglo. Friedrich Wöhler, profesor de química y farmacia en la Facultad de Medicina de Gotinga desde 1836, y Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899), que ocupó una cátedra en Marburgo entre 1838 y 1851, antes de pasar a Breslau por un año, para acabar finalmente en Heidelberg, son también dignos de mención. Asimismo es representativo que en 1867, y a iniciativa de otro estudiante de Liebig, August Hofmann (1818-1892), se fundase una Deutsche Chemische Gesellschaft (Sociedad Alemana de Química), a la que siguió en 1877 la Verein Analytischer Chemiker (Asociación de químicos analíticos), que en 1896 se convertiría en la Verein Deutscher Chemiker (Asociación de químicos alemanes).

Liebig, Wöhler, Bunsen y sus respectivos estudiantes, al igual que otros químicos acaso no tan conocidos, elevaron rápidamente la calidad y categoría de la química orgánica alemana, que hacia 1820 se encontraba mediatizada y limitada por profesiones más tradicionales como la farmacéutica. Es desde esta perspectiva que debemos entender el ascenso de la química orgánica; un ascenso y desarrollo que se hace evidente sin más que considerar el que en 1888 se conocían las fórmulas estructurales de 20.000 compuestos orgánicos, por 74.000 en 1899 y cerca de 140.000 en 1910. Al comenzar el último cuarto del siglo XIX, Alemania contaba con suficientes químicos orgánicos como para sacar muy buen partido de una nueva química con grandes posibilidades prácticas, en, por ejemplo, la industria de los tintes.

En la historia de la industria química, y probablemente en la historia de toda la ciencia directamente dependiente del conocimiento científico, la producción de tintes en Alemania figura como la primera que alcanzó proporciones gigantescas. Sólo en exportación se pasó de 58 millones de marcos en 1890, a 138 en 1902 y 209 en 1912.

La universidad, los lander (Estados) alemanes, se dieron cuenta de este valor de la ciencia. Y reaccionaron dotando crecientemente a las universidades de laboratorios en los que los estudiantes aprendían la práctica científica, una práctica que servía tanto para que más tarde contribuyeran a hacer avanzar el conocimiento científico como para poner sus saberes al servicio de industrias interesadas en beneficiarse de las potencialidades de la química. Fue, en resumen, en esta rama de la ciencia, y en Alemania, en donde de manera extendida se crearon laboratorios e institutos de investigación abiertos a los estudiantes, en los que enseñanza e investigación se admitían y enriquecían mutuamente. Se puede y debe decir que aquel fue un momento clave para la institucionalización de la ciencia.

Interludio: el caso de Kekulé

He mencionado que uno de los alumnos destacados de Liebig fue Friedrich August Kekulé von Stradonitz, un hombre que inicialmente no parecía destinado a la química: comenzó a estudiar arquitectura en Giessen (lo que algunos han considerado como un elemento que pudo intervenir en sus aportaciones a la estereoquímica), pero el poder de atracción de las clases de Liebig le llevó a estudiar química. Más tarde, y siguiendo el consejo de éste, amplió, entre 1851 y 1852, estudios en París con otro gran químico: Jean Baptiste André Dumas (1800-1884). Después de trabajar un año y medio en Suiza para un adinerado químico, marchó a Londres en 1854 como ayudante de otro químico, el escocés John Stenhouse (1809-1880). Al regresar a Alemania, en 1855, abrió un pequeño laboratorio privado en Heidelberg, dando clases también en la universidad (sin recibir ningún salario), iniciando así una carrera universitaria que le llevaría a ocupar cátedras en las universidades de Gante (1858) y Bonn (1867).

Tal fue la carrera de un científico cuyo nombre es imprescindible mencionar. Explicaré brevemente por qué.

El camino abierto por Lavoisier necesitaba de muchos exploradores que desbrozasen sendas enmarañadas por un enorme número de sustancias, un número que crecía, además, continuamente, especialmente con el desarrollo de la química orgánica. ¿Cuáles eran los elementos que formaban esas sustancias? Y puestos a hablar de elementos, ¿cuántos existen en la naturaleza? (con anterioridad a 1700, únicamente eran conocidos el antimonio, arsénico, azufre, carbono, cobre, estaño, fósforo, hierro, mercurio, oro, plata y plomo; durante el siglo siguiente se añadirían a la lista otros 21). Pero el problema de la estructura de la materia no se limita a cuáles son sus bloques fundamentales —elementos químicos—, ni en qué proporción intervienen. También está la cuestión de cómo se unen esos elementos para formar las diversas sustancias químicas; la cuestión, en definitiva, del enlace. Y en este dominio poco cambió desde los tiempos de Lavoisier hasta Kekulé; más concretamente hasta 1858, cuando éste publicó un artículo en el que, después de ofrecer los argumentos por los que pensaba que el carbono —en torno al cual gira la poderosa química orgánica— debía tener una valencia igual a cuatro (esto es, que se une con cuatro átomos de un elemento monoatómico, o con dos de uno diatómico, etc.), sentó las bases esenciales de la denominada «teoría estructural» (estereoquímica). Lo que hizo en él Kekulé es postular que los átomos de carbono se pueden combinar entre sí formando cadenas, esto es, estructuras cerradas, cuando hasta entonces nadie había pensado que las combinaciones químicas pudiesen ser otra cosa que no fuesen estructuras lineales abiertas. En 1865 dio un nuevo paso en este sentido al presentar su teoría de la estructura del benceno, que para él tenía la forma de un anillo hexagonal con seis átomos de carbono interrelacionados y unidos a átomos de hidrógeno. «La pieza más brillante de la producción científica que puede encontrarse en toda la química orgánica», señaló Francis Japp en una conferencia conmemorativa en honor de Kekulé, pronunciada en 1898, añadiendo que en aquel momento «tres cuartas partes [de esa química] son directa o indirectamente producto de esta teoría». Se abrió entonces otro mundo a la química; podría incluso decirse que la arquitectura entró en esta rama de la ciencia. En palabras del historiador William Brock: «Kekulé transformó la química como después Picasso transformó el arte».

Explicado este logro, volvamos a las dimensiones socioeconómicas de la química orgánica.

Alemania, líder de la ciencia e industria química

Durante décadas la química orgánica alemana dominó el mundo científico e industrial internacional. Una pregunta que se puede plantear es por qué fue así. ¿No es, al fin y al cabo, la ciencia una empresa universal, que no conoce fronteras? Podrían haber contado con una ventaja inicial importante, como atestigua el caso de Liebig, pero una vez difundidos los resultados y métodos de éste, ¿no pudieron otros países desarrollar lo suficiente esa química para competir y también acaso desbancar a Alemania? En favor de esta posibilidad está, además, el hecho de que las puertas del laboratorio de Liebig, al igual que las de otros prolíficos maestros en la investigación y enseñanza de la química: Adolf von Baeyer (1835-1917), que ocupó cátedras en Berlín, Estrasburgo y Múnich, Emil Fischer (1852-1919; Múnich, Erlangen, Wurzburgo y Berlín) y Franz Hofmeister (1850-1922; Praga y Estrasburgo), se encontraban abiertas no sólo para nacionales sino también para extranjeros, y bastantes de éstos se beneficiaron de tal posibilidad. Más aún, algunos químicos orgánicos germanos se trasladaron a otros países. Uno de ellos, el ya citado estudiante de Liebig, August Hofmann, me sirve para ilustrar algunas de las razones del éxito alemán.

En 1845, Hofmann se trasladó, con la intervención personal del príncipe consorte Albert, el marido de la reina Victoria, a Londres, para intentar mejorar la enseñanza e investigación química en el nuevo Royal College of Chemistry. Allí, y hasta que regresó a su patria, cuestión de la que me ocuparé enseguida, Hofmann educó a prácticamente todos los químicos británicos involucrados en la química (e industria) de los tintes. Uno de sus estudiantes fue William H. Perkin (1838-1907), quien en 1856 encontró, partiendo del alquitrán, una sustancia de color violeta que denominó mauveína (por su semejanza con el color de las corolas de la flor de malva). Perkin era hijo de un tintorero y envió el producto a su padre, quien después de ensayarlo, lo empleó para teñir fibras textiles. Aquello fue el inicio de una importante industria, que no tardó demasiado en crecer rápidamente, fomentando la investigación y la enseñanza superior de la química.

La química orgánica británica se beneficiaba de esta manera de la aportación alemana, importando «cerebros», diríamos hoy. Pero Inglaterra no pudo, no supo, retener al gran cerebro, a Hofmann, que regresó a Alemania en 1865, tras aceptar una atractiva oferta del gobierno prusiano. La propuesta de su país significaba, por supuesto, un salario más elevado, pero había más: en Londres siempre tuvo que luchar en contra de estrecheces, mientras que en la Universidad de Berlín, cuyo Instituto de Química pasó a dirigir, se le ofrecían mejores instalaciones. La dinámica de la universidad alemana ya era muy superior a la de las restantes naciones europeas, mucho más ágil; las distintas universidades, apoyadas por los lander, trataban de conseguir a los mejores profesores, dotándoles con frecuencia de nuevos institutos. No fue sólo Hofmann el que regresó, otros químicos alemanes que habían emigrado a Gran Bretaña también volvieron. Y sabemos que la industria de colorantes artificiales británica comenzó a decaer hacia 1873, justo cuando la mayoría de aquellos científicos alemanes regresaron a su patria. Retornaron porque se les ofrecían mejores condiciones. Y se les ofrecían mejores condiciones porque la química se había institucionalizado, porque había atraído la atención del poder político e industrial. Asimismo, como se había institucionalizado, la investigación química continuó progresando y superando a la de otras naciones. Tan sencillo como una regla de tres, tan inevitable como la pescadilla que se muerde la cola, pero parece que más de un siglo después algunos países —España entre ellos— no han comprendido alguna de las lecciones que se extraen de ejemplos históricos como éste.

La síntesis electromagnética: Faraday y Maxwell

La otra rama de la ciencia que desempeñó un papel central en la institucionalización de la ciencia durante el siglo XIX fue la electricidad y el magnetismo, más correctamente, el electromagnetismo. Es hora de adentrarse en esta historia, que posee sus propias características (el protagonismo nacional estuvo más compartido, destacando en particular Gran Bretaña).

Hans Christian Oersted.

André-Marie Ampère.

Fue a lo largo del siglo XIX cuando más se avanzó en el conocimiento de la electricidad y el magnetismo, fenómenos o propiedades conocidos desde la antigüedad. El núcleo principal de esos avances se encuentra, sin duda, en que, frente a lo que se suponía con anterioridad, electricidad y magnetismo no son fenómenos separados, sino que están interrelacionados. El punto de partida para llegar a este resultado crucial fue el descubrimiento realizado en 1820 por el danés Hans Christian Oersted (1777-1851) de que la electricidad producía efectos magnéticos (una corriente eléctrica desviaba una aguja imantada en los instantes en que se establecía o anulaba —esto es, cuando variaba— la corriente). La noticia del hallazgo del profesor danés se difundió rápidamente, y en París André-Marie Ampère (1775-1836) demostró experimentalmente que dos hilos paralelos por los que circulan corrientes de igual sentido se atraen, repeliéndose en el caso de que los sentidos sean opuestos. Poco después, Ampère avanzaba la expresión matemática que representaba aquellas fuerzas. Su propósito era el dar una teoría de la electricidad sin más que introducir esa fuerza (para él «a distancia») en las ecuaciones de la mecánica newtoniana; no en vano se le llamó «el Newton de la electricidad». Pero el mundo de la electricidad y del magnetismo resultó ser demasiado complejo como para que se pudiese cumplir semejante programa, como se encargó de demostrar Michael Faraday (1791-1867), uno de los gigantes de la ciencia del siglo XIX, y, en general, de la ciencia de todos los tiempos.

El caso de Faraday no es frecuente en la historia de la física: su formación matemática era muy elemental; sin embargo, no sólo llevó a cabo descubrimientos experimentales básicos, sino que también introdujo conceptos, como las nociones de «líneas de fuerza» y de «campo», que en su momento se convirtieron en piezas fundamentales de la teoría electromagnética. Tampoco es frecuente encontrarse con científicos que dejaron su marca en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, aunque en este punto hay que señalar la influencia que pudo tener en él el ejemplo de su maestro, Humphry Davy, cuyos descubrimientos no se limitaron a la química o a la física, sino también a lo que hoy denominaríamos «tecnología» (desarrolló, por ejemplo, la «lámpara Davy», que permitió que los mineros dispusiesen de una iluminación segura en galerías en las que abundaban gases explosivos).

Los primeros trabajos químicos de Faraday siguieron los caminos abiertos por su patrón y maestro, Davy, realizando importantes contribuciones a la química; como sus estudios sobre el cloro, que le llevaron a encontrar dos nuevos cloruros de carbono, o el descubrimiento, en 1825, del benzeno, que, como ya sabemos, desempeñaría un papel central en los trabajos de August Kekulé sobre la estructura molecular. También contribuyó a la física de los gases, desarrollando (en 1823) métodos para licuarlos (sometiéndolos a presión), y llevó a cabo los primeros experimentos sobre la difusión de gases, un fenómeno señalado por vez primera por John Dalton, cuya importancia física fue puesta en evidencia más claramente por Thomas Graham (1805-1869) y Josef Loschmidt (1821-1895). Investigó las aleaciones del acero, y produjo nuevos tipos de vidrio para fines ópticos (una muestra de uno de estos vidrios se convirtió después en históricamente importante como el sustrato sobre el que Faraday detectó la rotación del plano de polarización de la luz cuando se sitúa el cristal en un campo magnético).

Pero todos estos trabajos, aunque importantes en sí mismos, han quedado un tanto oscurecidos en la memoria histórica por sus descubrimientos eléctricos, un dominio en el que, de hecho, se había introducido muy pronto, al menos en 1812, cuando construyó una pila voltaica con siete medios peniques, siete discos de lámina de zinc y seis piezas de papel mojado en agua salada. ¡Qué tiempos aquellos en que con semejante instrumento se podían realizar experimentos de relevancia!

Michael Faraday, fotografía de Maull y Polyblank, publicada en octubre de 1857.

En 1821, poco después de saber de los trabajos de Oersted, Faraday demostró que un hilo por el que pasaba una corriente eléctrica podía girar de manera continua alrededor de un imán, y viceversa, con lo que se vio que era posible obtener efectos mecánicos (movimiento) de una corriente que interacciona con un imán.

Diez años después, en 1831, Faraday dio un nuevo gran paso al descubrir la inducción electromagnética, un fenómeno que ligaba en general los movimientos mecánicos y el magnetismo con la producción de corriente eléctrica. Este fenómeno, que también descubrió (de hecho antes, aunque lo hizo público después que Faraday) el físico estadounidense Joseph Henry (1797-1878), representaba el efecto recíproco al descubierto por Oersted; ahora la variación de magnetismo producía electricidad, lo que reforzó la idea de que en lugar de hablar de electricidad y magnetismo había que referirse al electromagnetismo. Es importante señalar, asimismo, que la inducción electromagnética tuvo una gran repercusión en el dominio de la técnica, al permitir construir los primeros motores, un transformador y una dinamo. Hay que resaltar, no obstante, que lo que le interesaba a Faraday no eran las aplicaciones prácticas, sino los principios que gobiernan el comportamiento de la naturaleza, y en particular las relaciones mutuas entre fuerzas en principio diferentes, aunque en realidad la anterior es una manera equívoca de expresarse: Faraday, como la mayoría de los pioneros del electromagnetismo o de la química orgánica, los Kelvin, Maxwell o Liebig, contemplaba el mundo de una manera integral; buscaba lo auténticamente básico, es cierto, lo fundamental, la ciencia pura, por sí misma, pero la perseguía —y la veía— en todo lo que la naturaleza, espontánea o «artificial», le ofrecía; una lección esta a la que después muchos científicos —no los verdaderamente grandes— no han dado demasiada importancia, y que ha conducido, entre otros efectos, a la ya señalada distinción radical y errónea entre ciencia «pura» y ciencia «aplicada», entre ciencia y tecnología.

J. Clerk Maxwell sobre el descubrimiento de Faraday de la inducción de las corrientes eléctricas en un artículo que publicó («Faraday») en la Encyclopaedia Britannica:

En diciembre de 1824, Faraday había intentado obtener una corriente eléctrica por medio de un imán, y en tres ocasiones había realizado intentos elaborados pero infructuosos para producir una corriente en un hilo por medio de una corriente en otro hilo, o por un imán. Perseverando, el 29 de agosto de 1831 obtuvo la primera evidencia de que una corriente eléctrica puede inducir otra en un circuito diferente. El 23 de septiembre escribe a su amigo R. [Richard] Phillips: «Ahora estoy ocupado de nuevo con el electromagnetismo y creo que he conseguido una cosa buena, pero no estoy seguro. Acaso sea una mala hierba en lugar de un pez lo que, después de todo mi trabajo, pueda finalmente sacar». Este fue el primer experimento en el que tuvo éxito. Tras nueve días más de experimentos, había llegado a los resultados descritos en su primera serie de las «Investigaciones Experimentales» leídas en la Royal Society el 24 de noviembre de 1831.

Mediante un intenso esfuerzo mental, en menos de tres meses desde su primer desarrollo, Faraday había llevado la nueva idea a un estado de madurez perfecta. La magnitud y originalidad de su logro puede estimarse esbozando la historia que siguió a su descubrimiento. Como era de esperar, enseguida fue objeto de investigación por todo el mundo científico, pero algunos de los físicos más experimentados fueron incapaces de evitar errores al exponer, en lo que imaginaban era un lenguaje más científico que el de Faraday, los fenómenos que tenían ante ellos. Hasta el momento presente, los matemáticos que han rechazado el método empleado por Faraday para formular su ley, como indigno de la precisión de su ciencia, no han tenido éxito en concebir fórmulas esencialmente diferentes que expresen completamente los fenómenos, sin introducir hipótesis acerca de la acción mutua de objetos que no tienen existencia física, tales como elementos de corrientes que fluyen surgiendo de la nada, luego van por un hilo, y finalmente se sumergen de nuevo en la nada.

Tras casi medio siglo de esfuerzos de este tipo, podemos decir que, aunque las aplicaciones prácticas del descubrimiento de Faraday han aumentado, creciendo en número y valor cada año, no se ha descubierto ninguna excepción a la formulación de estas leyes tal como las dio Faraday, no se ha añadido ninguna nueva ley, y la formulación original de Faraday permanece hasta el día de hoy como la única que expresa exactamente aquello que se puede verificar por experimentos, y la única mediante la cual la teoría de los fenómenos se puede expresar de una manera que es exacta y numéricamente precisa y a la vez dentro del rango de los métodos elementales de exposición.

La intuición natural y habilidad experimental de Faraday hicieron avanzar sustancialmente el estudio de los fenómenos electromagnéticos, pero para poder desarrollar una teoría general del electromagnetismo se necesitaba otro tipo de científico. No hubo que esperar mucho, ni alejarse de Gran Bretaña para que tal personaje, el escocés James Clerk Maxwell (1831-1878), apareciese.

Limitarse a hablar de Maxwell únicamente a propósito del electromagnetismo es comprensible, pero al historiador de la ciencia le sangra el alma verse obligado a sacrificar otros aspectos de su obra científica. En mi opinión, en una hipotética escala de los «mejores físicos de todos los tiempos», sólo le precederían sin duda Isaac Newton y Albert Einstein. Da idea, aproximada claro está, de su grandeza unas hermosas frases que le dedicó en 1888, con relación a sus trabajos sobre física estadística y teoría cinética de los gases, uno de sus mayores admiradores, un gran científico él mismo, Ludwig Boltzmann (1844-1906):

Un matemático reconocerá a Cauchy, Gauss, Jacobi, Helmholtz después de leer unas pocas páginas, al igual que los músicos reconocen, a partir de las primeras líneas del pentagrama, a Mozart, Beethoven o Schubert. Una suprema elegancia externa pertenece a los franceses, aunque en ocasiones esté combinada con alguna debilidad en la construcción de las conclusiones; el mayor vigor dramático pertenece a los ingleses, y sobre todo a Maxwell. ¿Quién no conoce su teoría dinámica de los gases? En primer lugar, se despliegan las variaciones de las velocidades en un orden majestuoso; a continuación entran por un lado las ecuaciones de estado, y del otro las ecuaciones del movimiento central; surge con frecuencia cada vez mayor una riada caótica de fórmulas, hasta que de repente resuenan las cuatro palabras: «Hagamos n = 5», y el maligno demonio V [la velocidad relativa de dos moléculas] desaparece, igual que una salvaje y superpoderosa nota puede ser reducida repentinamente al silencio en el violón. Como si una aparentemente desesperada confusión fuese puesta en orden con una varita mágica. No hay tiempo para explicar por qué se hace una u otra sustitución; dejemos que aquel que no lo sienta en sus huesos abandone el libro. Maxwell no es un compositor de programas de música que tenga que introducir su obra con una explicación escrita. Obedientemente, sus fórmulas proporcionan resultado tras resultado, hasta que alcanzamos el efecto final de sorpresa. El problema del equilibrio térmico de un gas pesado ha sido resuelto y el telón cae.

John. F. Daniell y M. Faraday en 1841.

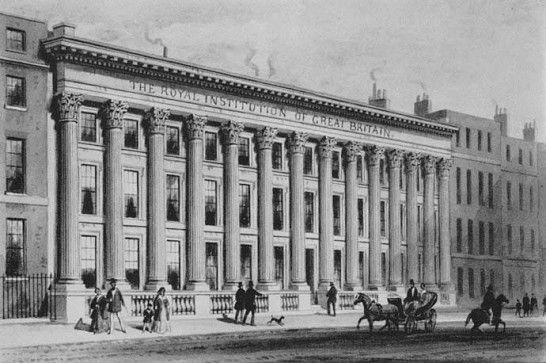

La Royal Institution de Londres.

Electroimán de herradura utilizado por Faraday.

Maxwell fue capaz de unir todos los cabos sueltos que proliferaban en la electricidad y el magnetismo, matematizando también algunos de los conceptos de Faraday (como el de las líneas de fuerza) e introduciendo ideas nuevas formuló una teoría completa del campo electromagnético, que plasmó sobre todo en un célebre artículo de 1865 titulado «A dynamical theory of the electromagnetic field» («Una teoría dinámica del campo electromagnético») y desarrolló luego en su Treatise on Electricity and Magnetism (Tratado de electricidad y magnetismo) de 1873. Y como siempre ocurre cuando se dispone de una nueva teoría auténticamente fundamental, ésta no sólo describe aquellos fenómenos para los que fue diseñada en principio, sino que explica y predice otros. En el caso del electromagnetismo fue el propio Maxwell quien ya, al menos en 1861, en uno de sus artículos fundacionales sobre la teoría del campo electromagnético, se dio cuenta de que la luz era también un campo electromagnético. «Desarrollé —escribía a William Thomson (1824-1907), el futuro lord Kelvin, el 10 de diciembre de 1861— las ecuaciones del campo antes de sospechar, en forma alguna, la proximidad entre los dos valores de la velocidad de propagación de efectos magnéticos y de la luz, de manera que supongo que tengo motivos para creer que los medios magnético y luminífero son idénticos.» Al mundo científico, la noticia de que la luz debía considerarse como una onda electromagnética le llegó a través de un artículo que publicó, también en 1861, en la revista científica Philosophical Magazine: «On physical lines of force» («Sobre líneas físicas de fuerza»). Más de ciento cuarenta años después, todavía se puede apreciar la excitación que sentía Maxwell cuando escribió allí: «Difícilmente podemos evitar la inferencia de que la luz consiste de ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos».

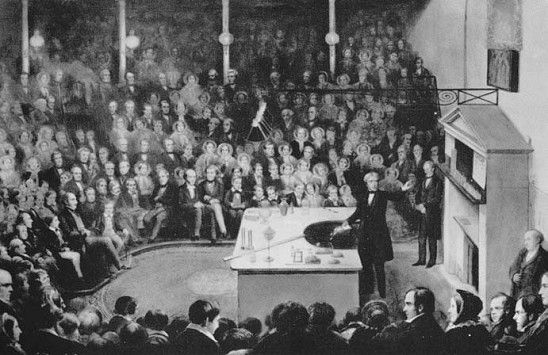

Faraday pronunciando una conferencia en la Royal Institution ante el Príncipe Consorte y el Príncipe de Gales.

En otras palabras, ya no tenía sentido hablar, por separado, de óptica, electricidad y magnetismo. En particular, la óptica pasaba a verse englobada en el electromagnetismo.

J. Clerk Maxwell expresó su deuda con Faraday en el «Prefacio a la primera edición» (1 de febrero de 1873) de su A Treatise on Electricity and Magnetism:

Según avanzaba en el estudio de Faraday, me di cuenta de que su método de concebir los fenómenos era también matemático, aunque no viniese presentado en la forma convencional de símbolos matemáticos. También encontré que estos métodos eran capaces de ser expresados en las formas matemáticas ordinarias, y así comparados con los de los propios matemáticos.

Por ejemplo, Faraday vio, con el ojo de su mente, líneas de fuerzas atravesando todo el espacio, allí donde los matemáticos veían centros de fuerza atrayendo a distancia; Faraday vio un medio en donde ellos sólo veían distancia; Faraday buscó el asiento de los fenómenos en acciones reales que se propagaban por el medio…

Un punto que merece la pena señalar es el de la recepción de la teoría electromagnética de Maxwell. Muchos, especialmente los profanos en ciencia, piensan que la Verdad científica es, una vez encontrada, incuestionable y que se difunde rápidamente en el mundo de los científicos. Sin embargo, no siempre esto es así, siendo muchos los motivos que explican semejante hecho. La percepción de lo que es correcto o no, y la dificultad de demostrar sus predicciones (nunca, de hecho, se puede probar completamente una teoría), es uno de esos motivos. Un segundo es la complicación de la nueva formulación; complicación, por ejemplo, en su presentación; un obstáculo este frecuente y que suele ir desapareciendo con el tiempo, al ir apareciendo presentaciones más simples, elegantes o didácticas. A este último rango pertenecen los problemas que encontró en su difusión la teoría electromagnética de Maxwell. Heinrich Hertz (1857-1894), quien en 1888 suministró una de las demostraciones más trascendentales de la corrección de la teoría electromagnética de Maxwell —la existencia de la radiación electromagnética—, se refirió a esta dimensión de la formulación maxwelliana en la «Introducción» de un libro que incluía una recopilación de sus escritos, publicado en 1892, en la que encontramos párrafos tan sustanciales como los siguientes:

Y ahora, para ser más preciso, ¿qué es lo que llamamos la teoría de Faraday-Maxwell? Maxwell nos ha dejado como resultado de su pensamiento maduro un gran tratado sobre Electricidad y Magnetismo; podría, por consiguiente, decirse que la teoría de Maxwell es la que se promulga en ese trabajo. Pero tal respuesta difícilmente será considerada satisfactoria por todos los científicos que han considerado de cerca la cuestión. Muchas de las personas que se han lanzado con celo al estudio del libro de Maxwell, e incluso aquellas que no han tropezado en las inusitadas dificultades matemáticas, se han visto obligadas, a pesar de todo, a abandonar la esperanza de formarse por sí mismas una visión consistente completa de las ideas de Maxwell. Yo mismo no he tenido mejor suerte. A pesar de tener la mayor admiración posible por las concepciones matemáticas de Maxwell, no siempre me he sentido seguro de haber captado el significado físico de sus afirmaciones. Por consiguiente, no me ha sido posible guiarme en mis experimentos directamente por el libro de Maxwell. Más bien he sido guiado por el trabajo de Helmholtz, como de hecho se puede comprobar claramente de la manera en que mis experimentos han sido planteados. Pero desgraciadamente, en el caso especial límite de la teoría de Helmholtz que conduce a las ecuaciones de Maxwell, y a la que señalan los experimentos, la base física de la teoría de Helmholtz desaparece, como de hecho ocurre siempre, tan pronto como se deja de lado la acción a distancia.

James Clerk Maxwell.

El electromagnetismo y la institucionalización de la ciencia

La secuencia de avances en la comprensión de los fenómenos electromagnéticos que acabo de esbozar, centrándome especialmente en Faraday y Maxwell, sirve para hacerse una idea de cómo se desarrolló un sistema teórico y experimental —la, ahora, denominada «electrodinámica clásica» (también «maxwelliana»)—, cuya importancia y papel en la comprensión de la naturaleza no es menor que el de la dinámica y teoría de la gravitación universal newtonianas. Al mismo tiempo, he aprovechado la ocasión para presentar a dos gigantes de la ciencia de todos los tiempos: Faraday y Maxwell. Pero lo que en este capítulo me interesa sobre todo con relación a la física del electromagnetismo es mostrar el servicio que ésta prestó a la institucionalización de la ciencia que tuvo lugar durante el siglo XIX, y para ello, para resaltar las conexiones, de todo tipo, de la ciencia, de la ciencia electromagnética en este caso, con la sociedad, tengo que volver hacia atrás, ya que esos contactos, ese beneficio mutuo, no necesitó de la existencia de una teoría electromagnética acabada, tal y como aparecía, por ejemplo, en el Treatise on Electricity and Magnetism de Maxwell. Tengo, en concreto, que referirme a una de las grandes aplicaciones de la ciencia de la electricidad y magnetismo del siglo XIX: la telegrafía.

Maxwell y su esposa en Escocia (c. 1875).

Tras el descubrimiento de Oersted y de que Johann Schweigger (1779-1857) y Johann Poggendorff (1796-1877) —destacados físicos al igual que editores de dos de las revistas científicas más importantes alemanas: el Journal für Chemie und Physik y el Annalen der Physik und Chemie, respectivamente— construyesen, en 1820 y 1821, los primeros galvanómetros, Ampère y Laplace propusieron la idea de telégrafos electromagnéticos que utilizasen carretes (solenoides) y agujas magnéticas en el extremo receptor, en un número igual al de los caracteres que se deseaban emplear en la transmisión. De hecho, Harrison Gray Dyar construyó una línea telegráfica en Long Island, Nueva York, que funcionó entre 1828 y 1829, en la que los mensajes se recogían en una banda de papel mediante procedimientos electroquímicos. En 1830 el físico estadounidense, ya citado, Joseph Henry construyó también una línea telegráfica de poco más de 300 metros, lo mismo que hicieron Wilhelm Weber (1804-1890) y Johann Karl Friedrich Gauss en Gotinga en 1833, aunque en aquella ocasión llegaron al kilómetro y medio de longitud.

Hasta entonces se puede decir que, en esencia, la electricidad no pasaba de ser uno de los atractivos juguetes de la filosofía natural con el que, por ejemplo, un sabio apellidado Faraday practicaba en la Royal Institution londinense, y que algunos inventores parecían tomar en serio. Pero pronto cambiaría la situación de manera drástica, y aquellos inventores aventureros pasarían a ser considerados pioneros por amplios estratos sociales. Los primeros en hacer de la telegrafía un éxito comercial fueron dos británicos, William F. Cooke (1806-1879), un oficial del ejército británico que al regresar de la India asistió a una demostración práctica de la telegrafía en la Universidad de Heidelberg, y Charles Wheatstone (1802-1875), profesor del King’s College de Londres, esto es, un filósofo natural (físico), pero uno que no desdeñaba en absoluto las aplicaciones prácticas de su disciplina, la física. Sus primeros intentos de telegrafía se realizaron en 1837, con una línea entre Euston y Camden Town, en Londres. Además de conseguir desarrollar un sistema comercial de telegrafía eléctrica, fueron capaces de persuadir a los ferrocarriles para que adoptasen su sistema, algo importante en un momento en que el ferrocarril se estaba extendiendo rápidamente. En 1846, nueve años después de haber entrado en el campo, Cooke y Wheatstone vendieron sus patentes a la Electric Telegraph Company, la primera gran empresa británica dedicada a explotar industrialmente la telegrafía. En 1868, existían en el Reino Unido 4.119 oficinas telegráficas y cerca de 40.000 kilómetros de líneas. En 1870, la profesión de «ingeniero telegrafista» había llegado al punto de que se crease una Society of Telegraph Engineers (Sociedad de Ingenieros de Telegrafía). Y, recuérdese una vez más, la creación de sociedades profesionales constituye el primer paso hacia la institucionalización.

Charles Wheatstone.

Naturalmente la historia del desarrollo de la telegrafía no se limita a Inglaterra (aunque también es cierto que esta nación mantuvo durante bastante tiempo una posición dominante en este campo); en una descripción medianamente completa habría que referirse también a, por ejemplo, al estadounidense Samuel Finley Morse (1791-1872), que en abril de 1838 obtuvo una patente de un sistema que incorporaba la idea de su luego famoso código. Pero no es mi intención entrar en esta cuestión. Lo que me interesa es que se entienda que las aplicaciones del electromagnetismo ya se abrían camino, con fuerza creciente, en la década de 1840, cuando Maxwell ni siquiera se había graduado en Cambridge (lo hizo en 1854). En este sentido, no se puede decir —vuelvo a una cuestión que apunté antes— que el conocimiento científico guiase al práctico, que la ciencia pura precediese a la aplicada. Como en muchos otros casos, anteriores y posteriores, la relación ciencia-tecnología resultó ser más complicada, y más rica también, que la contenida en tantos cantos a la belleza y valor —que, por supuesto, existen, pero hay más— del conocimiento científico puro, por sí mismo, previo a intereses, se dice, aplicados que prostituyen la esencia de la ciencia. Así, aunque el descubrimiento (científico) de Oersted había dado pie a imaginar la posibilidad (práctica) de la telegrafía, una vez abierta la puerta de aquella posibilidad, inventores, emprendedores y científicos emprendieron, juntos o por separado, la lucha por lograr hacer realidad tal idea. A lo largo de ese camino, la ciencia siguió aportando beneficios a la, como diríamos hoy, tecnología (los trabajos de Faraday, Wheatstone o William Thomson, por ejemplo), pero también aquélla se benefició de ésta. Se ha argumentado en este sentido que la noción de campo de Faraday, esencial para el desarrollo de la teoría electromagnética, es acreedora al descubrimiento del retraso que sufría la corriente eléctrica cuando era transmitida a lo largo de grandes distancias de cables telegráficos subterráneos.

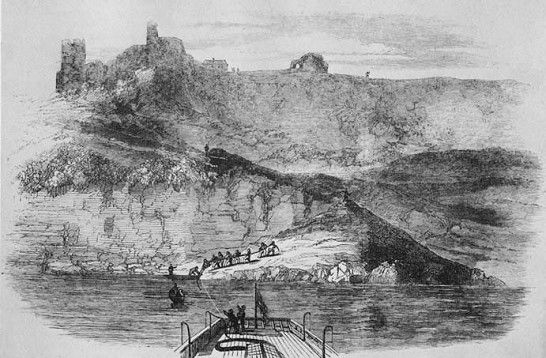

Llegada a tierra (Crimea, 1855) de un cable telegráfico submarino.

El caso de William Thomson/Kelvin es particularmente significativo: comenzó a interesarse en la telegrafía por cable por los alrededores de 1853-1854, y continuó ocupándose de ella durante el resto de su vida; una actividad que no sólo le reportó dinero y fama social, sino que también tuvo un profundo efecto en los problemas científicos de que se ocupó, e incluso, como han señalado sus más recientes biógrafos (Smith y Wise), en la manera en que concibió los fenómenos electromagnéticos. Finalmente no podemos olvidar que el éxito de la telegrafía repercutió favorablemente en los físicos. Entre 1854 y 1867 dobló su tamaño la red telegráfica británica. El precio de un mensaje se redujo a la mitad y el volumen de comunicaciones se cuadruplicó. Obviamente aumentó también la oferta de trabajo en la producción y utilización de conductores eléctricos, aislantes, baterías e instrumental telegráfico, lo que a su vez creó una fuerte demanda de instrucción en telegrafía e, indirectamente, en electricidad. Los Royal Engineers, que durante la guerra de Crimea habían aprendido a valorar el nuevo medio de comunicación, establecieron en 1857 una Escuela Telegráfica Militar en Chatham, que instruyó a cientos de oficiales y soldados en los rudimentos de la electricidad, química y telegrafía. Los talleres industriales en los que se fabricaban aquellos materiales e instrumentos también fueron utilizados para formar especialistas. Pero ni Chatham ni los talleres servían para resolver los nuevos problemas que, inevitablemente, terminaban apareciendo. Se necesitaban otros centros. Uno de ellos fue el laboratorio de Kelvin en Glasgow (en realidad, este laboratorio, situado en un sótano desocupado, no estaba reconocido oficialmente por la universidad, de la que Thomson era catedrático). A finales de la década de 1850 y principios de la de 1860, aquel laboratorio fue el único centro universitario en el que se podía obtener algún tipo de enseñanza teórica y práctica relativa a la electricidad. Esto fue posible en gran medida debido a que Thomson estaba implicado en el desarrollo de la telegrafía, no porque su universidad o la sociedad reconociesen el valor de sus trabajos. Con James White, Thomson había fundado una compañía que generaba problemas que luego se intentaban resolver en su laboratorio. En 1859, por ejemplo, cerca de veinte estudiantes estaban trabajando allí sobre instrumentos telegráficos, galvanómetros, unidades de resistencia, etc. La decisiva participación de Thomson en el establecimiento de un cable submarino en 1866 entre las Islas Británicas y Norteamérica (tema al que volveré enseguida), le reportó una gran fama. Su universidad quiso agradecerle el reconocimiento que a través suyo estaba recibiendo, construyéndole un nuevo laboratorio, que fue inaugurado en 1870. Entre 1866 y 1874, cuando la construcción de líneas telegráficas submarinas estaba en su apogeo, el laboratorio de Thomson se vio inundado de estudiantes que querían convertirse en «ingenieros telegráficos»; esto es, la universidad (su laboratorio de física, más bien) desempeñaba las funciones de una Escuela Politécnica. De hecho, no existieron en Gran Bretaña laboratorios de ingeniería hasta 1878, lo que obligaba a los jóvenes que querían convertirse en lo que hoy denominamos «ingenieros» a recibir su instrucción práctica bien en industrias, como aprendices, bien en laboratorios de física en los que, como en el de Kelvin, la electricidad ocupase una posición dominante. Esto ayudó, evidentemente, a la física, y en este sentido se puede decir que la telegrafía favoreció claramente la institucionalización de la ciencia física: entre 1878 y 1900 se establecieron 15 laboratorios de ingeniería eléctrica en Gran Bretaña.

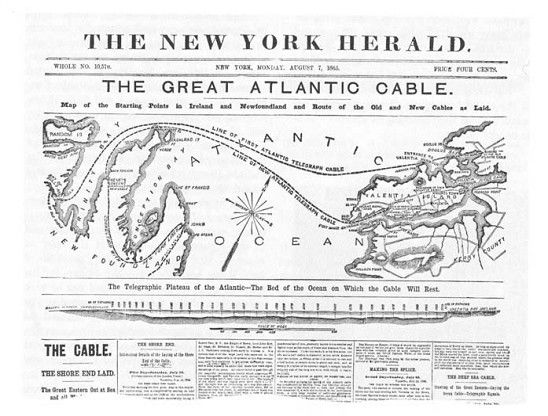

El gran cable telegráfico submarino transatlántico que unía Europa y Norteamérica según la prensa de 1865.

Una vez en funcionamiento los cables telegráficos terrestres (aéreos o enterrados) y en constante expansión, era difícil evitar que se intentase utilizar el mismo principio para comunicar lugares separados por el mar. Hasta cierto punto era un servicio más necesario que el terrestre, ya que las comunicaciones por mar eran mucho más lentas y difíciles que por tierra. Fue en la India, en una fecha tan temprana como 1839, en donde un tal O’Shanghuessy, que se ocupaba del establecimiento de líneas telegráficas terrestres, sumergió un cable de cobre en el Ganges, cerca de Calcuta. Las señales fueron transmitidas de una orilla a otra, con lo que se demostraba experimentalmente las posibilidades de esta forma de comunicación. En 1840, Wheatstone presentaba a la Cámara de los Comunes un proyecto de cable telegráfico submarino para unir Dover y Calais. Indicó los medios de ejecución y la forma de construir el cable, pero el material conductor que proponía tenía unas propiedades de conducción eléctrica tan malas que ni siquiera se lo pudo someter a ensayos. Existía, además, un problema importante: la conductibilidad del agua salada exigía que cualquier cable depositado en el fondo marino estuviese recubierto de un buen aislante para que no perdiera la electricidad que pasaba por él. Ocurría, no obstante, que las sustancias naturales que podrían servir de revestimiento aislante o eran muy caras o, como el caucho, se deterioraban rápidamente en el medio marino.

En 1849 esta situación cambió radicalmente con la introducción en Europa, procedente de China, de un nuevo material muy parecido al caucho, pero que tenía sobre éste la gran ventaja de ser inalterable con el agua, dulce o salada: la gutapercha. Con ella de recubrimiento se logró, tras un intento fallido, unir Dover y Calais. Un año más tarde, la línea se completaba uniendo directamente Londres y París. Otras líneas continuaron los años siguientes a lo largo y ancho del mundo.

En vista de estos logros era natural que pronto surgiese la idea de unir telegráficamente Gran Bretaña con el continente americano. Así fue. El 20 de octubre de 1856 se formó —básicamente, con capital británico y estadounidense— la Atlantic Telegraph Company. No iba a ser, sin embargo, una empresa fácil de llevar adelante. Las dificultades técnicas de todo tipo eran muy numerosas y aunque el primer cable se instaló en 1857, no se consiguió depositar uno que funcionase hasta 1866. William Thomson fue el máximo responsable de que se pudiesen superar todas las dificultades científico-tecnológicas, y por ello la reina Victoria le premió con el título de «sir», al que años más tarde seguiría el de «lord».

Lord Kelvin. Caricatura publicada en Vanity Fair Album (1897).

El impacto popular de semejante acontecimiento fue muy grande. Al fin y al cabo se había conseguido reducir una larga travesía marítima a unos breves instantes, en lo que a comunicaciones se refiere. En ninguna otra época de la historia de la humanidad, incluida la presente, a pesar de toda la tecnología electrónica disponible, se produjo una ruptura cualitativa de orden parecido. Políticos, militares, hombres de negocios —toda la sociedad, en definitiva— tuvieron que aprender nuevos modos de comportamiento. Cambió el mundo, el mundo de la política, el mundo de los negocios y el de las relaciones internacionales. Más correctamente: la física de la electricidad y el magnetismo cambió el mundo, y nadie pudo dejar de advertir este hecho. La ciencia dejaba así el estrecho dominio de los gabinetes, las aulas o las reales academias y entraba en los hogares, que ya se podían iluminar de otra manera, con luz «blanca», en los transportes, con trenes eléctricos subterráneos que ahora llamamos «metros», en las comunicaciones, en la industria, en la política; en definitiva, en todas partes.

Hay que señalar también que aunque me he estado refiriendo hasta ahora a Gran Bretaña, no fue allí en donde únicamente se produjo el fenómeno que he esbozado. Alemania, que consideré a propósito de la química orgánica, constituye otro ejemplo magnífico, en algunos apartados más completo y desarrollado, desde el punto de vista industrial y económico, que el británico.

En el desarrollo e institucionalización de la ciencia física germana influyeron una serie de circunstancias de índole política y socioeconómica. A comienzos de la década de 1870 la física tenía algo que la sociedad alemana necesitaba: habilidad para suministrar conocimientos teóricos y prácticos en campos como la electricidad, la óptica y la termodinámica, que eran sumamente útiles para la industria. Favorecido por el establecimiento, en 1871, del Segundo Reich, que llevó estabilidad política a los estados alemanes, hacia el último cuarto del siglo XIX estaba en marcha el desarrollo industrial alemán, con sus industrias de alta tecnología (eléctricas, químicas, ópticas, del vidrio, metalúrgicas, instrumentos de precisión) y, al contrario que en otras naciones, en Alemania, como también mencioné con relación a la química orgánica, se estableció con frecuencia una relación fluida e intensa entre ciencia e industria, como denota el repentino crecimiento experimentado por el número y condiciones de los institutos de física, que coincidió con un hecho histórico clave en la industria eléctrica, las mejoras en el principio de la dinamo introducidas en la década de 1860 por Werner von Siemens y otros (posteriormente continuó siendo mejorada, por ejemplo, por Edison en la década de 1870; expresado de manera muy elemental, una dinamo es un dispositivo de transformación de energía: se aplica una cierta cantidad de potencia a la caja de la armadura para mantenerla en rotación, y la máquina produce corriente eléctrica mientras barre los terminales).

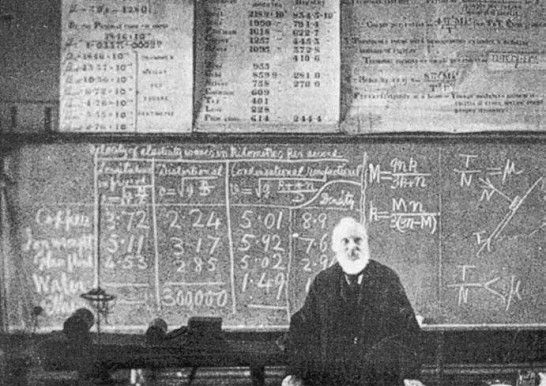

Lord Kelvin dictando su última clase (1899).

Todas esas industrias eran «hijas de la física» y estaban dispuestas a reembolsar a su madre por sus servicios. Se trataba, además, de las industrias responsables de la rápida industrialización alemana, de sacarla de la Gran Depresión de 1873-1896, y de convertirla en el principal poder económico mundial de principios del siglo XX. En otras palabras, el Estado que Bismarck estaba intentando construir necesitaba fomentar el desarrollo industrial, y por tanto requería —y así lo reconoció— de un grupo numeroso de profesionales y funcionarios con formación en ciencia y tecnología. Por este motivo, estuvo dispuesto a apoyar nuevas instituciones científico-tecnológicas, dotándolas, así como a las ya existentes, con mayor generosidad de como se había hecho en el pasado. Si hacia 1865 Alemania disponía de unos pocos, y en buena medida anticuados, gabinetes, albergados en locales construidos para otros fines, y un número todavía menor de laboratorios, en 1914 —el año que comenzó la Primera Guerra Mundial— cada una de sus 21 universidades disponía de avanzados laboratorios en edificios cuya construcción había costado cientos de miles de marcos y que estaban dotados con presupuestos bastante generosos. Si hacia 1865 la asistencia a las clases de física raramente alcanzaba cifras superiores a los cincuenta alumnos, en 1914 los nuevos laboratorios eran capaces de instruir a cien o más estudiantes. Si con anterioridad a 1865 no existía más de un ayudante de física en ninguna universidad, en 1914 muchos institutos disponían de tres o cuatro asistentes.

¿Sorprenderá a alguien que en aquel medio surgieran en el nuevo siglo, el XX, personajes como Albert Einstein, Max Planck, Fritz Haber, Werner Heisenberg, Richard Willstätter, Otto Hahn o Max Born? No, claro que no. Aunque siempre es conveniente pensar que somos padres de nuestro futuro, sabemos muy bien que también somos hijos de nuestro pasado.

Un nuevo mundo: las ondas hertzianas

Ninguna exposición sobre la ciencia del electromagnetismo del siglo XIX estaría completa sin mencionar las ondas hertzianas. Ya aludí a ellas, mientras repasaba las principales contribuciones de Maxwell, pero fue muy de pasada e indirectamente; ahora sí es el momento, aunque no con mucha más extensión, de detenerme en ellas para terminar así este capítulo.

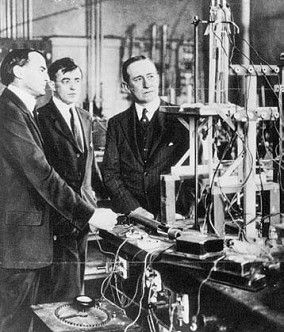

Todo comenzó con otra de las predicciones de la teoría de Maxwell: la existencia de radiación electromagnética; o, lo que es lo mismo, la emisión de ondas electromagnéticas, de energía, cuando se aceleran cuerpos cargados. Como ya señalé, esta predicción fue demostrada experimentalmente en 1888 por un antiguo estudiante de Helmholtz, Heinrich Hertz. El trabajo de Hertz atrajo atención inmediatamente al problema de la comunicación sin hilos. El prolífico inventor Thomas Alva Edison (1847-1931) y Nikola Tesla (1856-1943) en Estados Unidos, Oliver Lodge (1851-1940) y William Preece (1834-1913) en Inglaterra, y algunos otros, realizaron contribuciones en este sentido, pero fue el italiano Guglielmo Marconi (1874-1937) quien con más ahínco y habilidad combinó estos conocimientos para producir un sistema que, por primera vez, permitió la comunicación sin utilizar cables por los que circulase corriente eléctrica. ¿Quiere alguien hablar de nuevos mundos? Pues aquí se encuentra uno. Y de los más llamativos y sorprendentes.

Los hitos principales en la carrera de Marconi más relevantes en este contexto se pueden resumir en los siguientes: en 1895 realizó los primeros experimentos en su casa de Bolonia, siendo pronto capaz de extender el alcance de sus transmisiones desde su casa al jardín y después a distancias de entre uno y dos kilómetros; en 1896 obtenía su primera patente, trasladándose a Inglaterra al año siguiente con el fin de que sus proyectos prosperasen; en 1898 lograba conectar la bahía de Alum, en la isla de Wight, con Bourne mouth, separados por una distancia de algo más de 20 kilómetros; en 1899 establecía la primera conexión internacional entre Folkestone y Boulogne (52 kms.), transmitiendo los primeros mensajes en abril; en 1900 formaba la Marconi International Marine Communications Company.

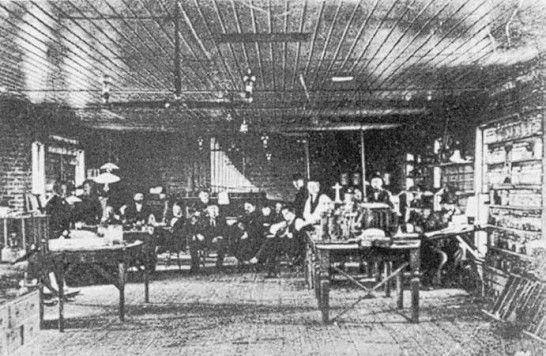

Laboratorio de Thomas A. Edison (en el centro) en Menlo Park (28 de febrero de 1880).

Guglielmo Marconi (a la derecha) en su laboratorio.

Ahora bien, es importante señalar que, al contrario de lo que se puede pensar en un mundo como el actual, dominado por las transmisiones electromagnéticas, a comienzos del siglo XX las aplicaciones prácticas de la telegrafía sin hilos eran escasas; de hecho, se pueden resumir fácilmente: comunicaciones marinas, entre barcos y tierra, o entre barcos entre sí, un mercado importante, pero nada comparable al que caracteriza hoy a esta tecnología. La radio no figuraba entre los pensamientos de Marconi, y en lo que se refiere a comunicaciones individuales a larga distancia, en realidad la telegrafía con hilos tuvo poco que temer de la sin hilos hasta el redescubrimiento de las ondas cortas en la década de 1920. Marconi supo, sin embargo, ver las posibilidades reales existentes y sacar partido de ellas; tuvo fe en las posibilidades de lo que estaba haciendo, una cualidad que no tuvieron, por ejemplo, Oliver Lodge o el físico ruso Alexander Popov (1859-1905), quienes muy probablemente dominaban las técnicas radiotelegráficas mejor que el emprendedor italiano. ¿Para qué, debió de pensar Lodge, una vez logró que funcionase su sistema experimental de radiocomunicación en 1894, preocuparse por sus aplicaciones a la comunicación, si existían problemas para poder implementarla en gran escala, mientras que la telegrafía con hilos funcionaba bastante bien? Tal vez uno de los problemas era que Lodge pertenecía a una nación —la inglesa— que mantenía un liderazgo en la telegrafía sin hilos (ser el primero no siempre es lo mejor), mientras que Marconi no.

Tampoco debemos olvidar otro aspecto: el atractivo, el encanto casi se podría decir, que las ideas y logros de Marconi tenían para el gran público, independientemente de su posible rentabilidad o aplicación masiva. Esta popularidad, estos programas de investigación y desarrollo que fácilmente se podían imaginar, especialmente por aquellos que sin responsabilidades comerciales podían permitirse el lujo de dejar volar la imaginación, cumplieron también su función al fomentar la ciencia, por un lado, y la tecnología dependiente fuertemente de la ciencia, por otro. Afortunadamente no todos los desarrollos históricos se pueden explicar reduciéndolos a explicaciones socioeconómicas o políticas, a lo que la ciencia y la tecnología permiten o no en un momento determinado. La condición humana es más rica y plural, más imprevisible también, que todo eso. Debemos reconocer, y fomentar, el valor de la ciencia como instrumento de conocimiento y de cambio, de liberación material al igual que espiritual, pero no debemos olvidar, o cerrar los ojos, al valor de la ilusión, de la esperanza y de la convicción. Aquellos que piensan —que pensamos— que el futuro será mejor promoviendo la enseñanza e investigación científica, deberían recordar este hecho, este afortunado hecho, añado yo, producto seguramente de las complejidades de la historia evolutiva de nuestra especie, que para sobrevivir necesitó fomentar la cooperación, la ilusión y los imprevisibles, pero no menos necesarios, sentimientos. Unas palabras valen a veces más que muchas aportaciones al conocimiento de la ciencia. Entre otras razones, porque la sociedad puede no estar dispuesta a apoyar esa ciencia si no se ilusiona con ella. Que se produjese su institucionalización en el siglo XIX es prueba de que entonces se ilusionó con ella, que vio que merecía la pena, por muchos motivos. Los económicos y políticos, por supuesto, pero no sólo por ellos. Porque ofrecía un futuro más luminoso, en el que las en principio limitadas capacidades humanas se verían amplificadas de forma insospechada.

Todo esto, el nuevo mundo que, de la mano de la ciencia y la tecnología, se adivinaba, y la capacidad y habilidad de generar —desde el lado de esa ciencia y esa tecnología— ilusiones en la sociedad, se manifiestan en la siguiente cita con la que terminaré este capítulo. La pronunció, ante el British Imperial Institute en 1897, poco después de que Marconi sacase su primera patente, alguien cuyo recuerdo, no el de sus palabras, se ha perdido salvo para unos pocos: William Edward Ayrton (1847-1908), professor de Física aplicada e Ingeniería eléctrica, desde 1884 hasta su muerte, en el City Guilds Central Technical College de Londres:

No hay duda de que llegará el día, en el que probablemente tanto yo como ustedes habremos sido olvidados, en el que los cables de cobre, el hierro y la gutapercha que los recubre serán relegados al museo de antigüedades. Entonces cuando una persona quiera telegrafiar a un amigo, incluso sin saber dónde pueda estar, llamará con una voz electromagnética que será escuchada por aquel que tenga el oído electromagnético, pero que permanecerá silenciosa para todos los demás. Dirá «¿dónde estás?» y la respuesta llegará audible a la persona con el oído electromagnético: «Estoy en el fondo de una mina de carbón, o cruzando los Andes, o en medio del Pacífico».

Ese mundo es, más de un siglo después, el nuestro.