La medicina es una disciplina, una ciencia al igual que un arte, especialmente próxima a todos nosotros. Podemos encontrar con cierta facilidad personas que ignoran todo, absolutamente todo, acerca de las leyes del movimiento newtoniano, de la geometría euclidiana, de la combinación química o de la paleontología; incluso que no sepan que existen materias como la física, la matemática o la química; pero difícilmente encontraremos alguien que desconozca la existencia de la medicina y que no sepa que su objetivo tiene que ver con el cuerpo humano, con su bienestar y conservación.

De hecho, la medicina nos ha acompañado a los humanos desde tiempos inmemoriales. En los primeros registros históricos ya se encuentran datos que tienen que ver con ella. En el denominado «Papiro Edwin Smith», datado como perteneciente al siglo XVII a.C., esto es, al Imperio Antiguo egipcio (es, en realidad, copia de un texto anterior perdido), encontramos auténticas recetas médicas: «Si examinas un hombre que tiene una herida abierta en la cabeza, que penetra en el cuerpo [y] deja el cerebro al descubierto, deberás palpar su herida… Cuando suceda que no palpite y ceda bajo tus dedos mientras que el cerebro está al descubierto [y el paciente] arroja sangre por ambas fosas nasales [y] tiene rigidez en el cuello, dirás acerca de él: una enfermedad que no es posible curar. Deberás untar esta herida con grasa. No la vendarás, ni le pondrás hilos, hasta que conozcas que ha alcanzado un punto decisivo».

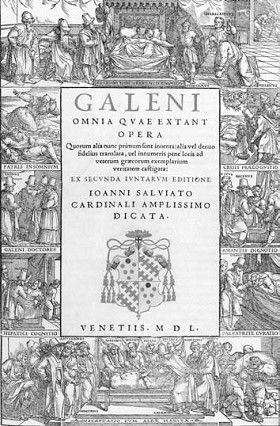

El autor o autores de este diagnóstico resumían en él una larga tradición empírica, tan iluminada por la evidencia como oscurecida por la ignorancia de los motivos últimos que justificaban el procedimiento que se sugería. Algo menos de dos mil años más tarde, el gran Galeno de Pérgamo (129-210/216), cuyo nombre se convertiría con el paso del tiempo en sinónimo de médico, no sabía mucho más acerca de las causas últimas que justificaban las recetas médicas, ni del porqué de las enfermedades. Sus conocimientos empíricos habían aumentado considerablemente desde el tiempo de los egipcios, es cierto; sabía mucho más acerca de la composición del cuerpo humano —mil novecientos años no pasan en vano—, pero todavía escribía cosas como (Sobre la localización de las enfermedades): «Cuando sospeches que en las venas de todo el cuerpo se contiene sangre melancólica [la producida por aquel con humor melancólico, bilioso o flemático], consigue un diagnóstico más fiable mediante el corte de la vena del codo. Es mejor cortar la vena media, puesto que es común a una y otra vena, tanto a la llamada vena humeral como a la que llega al brazo a través de la axila. Después, si lo que brota no pareciera melancólico, detente inmediatamente. Pero si pareciera tal, vacía cuanta consideres suficiente de acuerdo con la constitución del cuerpo enfermo».

Edición en latín de las obras completas de Galeno: Omnia quæ extant opera, preparada por Augustinus Gadaldinus (Venecia, 1550).

Podía, eso sí, existir ignorancia sobre las causas últimas de las enfermedades, o sobre cómo restituir mejor el cuerpo al estado que tenía antes de haber sufrido algún traumatismo, pero semejantes sombras no impidieron que desde muy temprano en la historia de las artes médicas aquellos que las practicaban fuesen conscientes de lo especial de su disciplina, de que era ineludible imponer límites en su ejercicio; porque el médico no sólo debe saber, sino que también tiene una responsabilidad, unos deberes, morales y profesionales. La medicina, más que otras ciencias, sin duda antes que ellas, debe incluir en su seno una deontología. Y en este punto, viene a la memoria, inmediatamente, el nombre de Hipócrates de Cos (c. 460-370 a.C.).

Poco se sabe de su vida, aunque parece seguro que su padre era médico, y que fue éste quien le inició en la medicina. También sabemos que enseñó en Cos y que viajó extensamente por Grecia, gozando de una fama excepcional durante su vida, como muestran las referencias que se hacen de él en escritos de autores como Platón o Aristóteles. Contribuyó de manera significativa al conocimiento médico, aunque es difícil determinar cuáles de los tratados que aparecen en el Corpus Hippocraticum, una de las primeras colecciones de textos científicos del mundo antiguo, fueron realmente obra suya. Puede que tampoco lo fuese el texto que, más que ningún otro, ha asentado su nombre en la memoria histórica colectiva, en definitiva, en nuestra cultura más ancestral, el «Juramento hipocrático», pero qué importa.

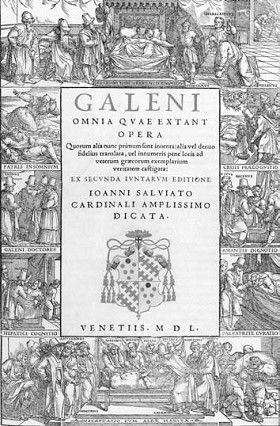

Teatro anatómico de Leiden. Muchos de estos lugares (como el que aparece en este grabado de Willen Swanenburg [más tarde conocido como J. C. Wondanus o Van’t Woudt] de 1616) eran utilizados también como Museos de Historia Natural cuando no se empleaban para diseccionar.

Juramento hipocrático:

Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higiea y Panacea, así como por todos los dioses y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso:

Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi cargo sus necesidades si le hiciere falta; considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato; hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más.

Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto entender: del daño y la injusticia le preservaré.

No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte.

No haré uso del bisturí ni aun con los que sufren del mal de piedra: dejaré esa práctica a los que la realizan.

A cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres.

Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto.

En consecuencia séame dado, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo trasgredo y cometo perjurio, sea de esto lo contrario.

El desarrollo de la fisiología

Regresando a los contenidos de la medicina, tenemos que en los siguientes mil seiscientos años después de Galeno, la medicina avanzaría bastante, en alguna ocasión con descubrimientos tan notables como el realizado por William Harvey de la circulación mayor de la sangre (1628), que ya mencioné en el capítulo 2, pero las razones últimas del porqué de los fenómenos de la vida normal y de las leyes que los rigen, de los que se ocupa la fisiología, o de la mayoría de las enfermedades, continuaban sin ser conocidas. La experiencia, el conocimiento empírico, primaba sobre el científico. Se trataba, además, de un conocimiento empírico impregnado por o, si se prefiere, en el que abundaban creencias heredadas de esa profunda sima que llamamos la Antigüedad.

Retrato de William Harvey, de autor desconocido, c. 1627 (National Portrait Gallery, Londres).

La fisiología, en particular, no existía como disciplina independiente; se encontraba firmemente unida a la anatomía, lo que implicaba que las funciones vitales no eran explicadas, si acaso localizadas. «La anatomía descriptiva —escribió el personaje que da título a este capítulo, Claude Bernard (1813-1878), en su última obra, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux (Lecciones sobre los fenómenos de la vida comunes a los animales y a los vegetales; 1878), publicada póstumamente— es a la fisiología lo que la geografía a la historia, y al igual que no es suficiente conocer la topografía de un país para comprender su historia, tampoco es suficiente conocer la anatomía de los órganos para comprender sus funciones.» Antes, en 1816, François Magendie (1783-1855), uno de los científicos que más hizo para cambiar la situación en que se encontraba la fisiología (fue uno de los primeros defensores radicales de la investigación empírica y experimental para comprender el funcionamiento orgánico: un «trapero de datos», se definía a sí mismo), señalaba en su Précis élémentaire de physiologie (Compendio elemental de fisiología) el retraso en que se encontraba su disciplina:

Las ciencias naturales han tenido, igualmente que la historia, sus propios desarrollos. La astronomía ha empezado por la astrología; la química hace poco no era más que un conjunto pomposo de sistemas absurdos y la fisiología una larga y fastidiosa novela; la medicina, un cúmulo de preocupaciones hijas de la ignorancia y el temor de la muerte, etcétera…

Tal fue el estado de las ciencias naturales hasta el siglo XVII. Entonces apareció Galileo, y los sabios pudieron aprender que para conocer la naturaleza no se trataba de forjarla ni de creer lo que habían dicho los autores antiguos, sino que era menester observarla y preguntarle además por medio de experimentos.

Esta fecunda filosofía fue la de Descartes y Newton, la propia que les inspiró constantemente en sus inmortales tareas. La misma que poseyeron todos los hombres de ingenio que en el siglo último redujeron la química y la física a la experiencia…

Ojalá pudiera decir que la fisiología, esta rama tan importante de nuestros conocimientos, ha tomado el mismo vuelo y sufrido la misma transformación que las ciencias físicas, pero, por desgracia, no es así. La fisiología, para muchos, y aun en casos todas las obras de este dominio, aparece tal cual era en el siglo de Galileo, un juego de imaginación; tiene sus creencias diferentes y sus sectas opuestas; invoca la autoridad de los autores antiguos, los cita como infalibles y pudiera llamarse un cuadro teológico caprichosamente lleno de expresiones científicas.

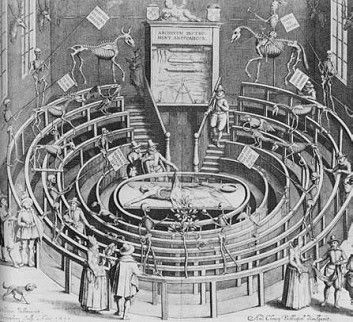

Lámina de De motu cordis et sanguinis in animalibus (1639, tercera edición; primera edición de 1628) de William Harvey.

Por entonces, sin embargo, ya habían comenzado a fructificar algunas semillas plantadas antes. Una de esas semillas, la más importante para la cuestión que nos ocupa, fue la teoría de la respiración de Lavoisier y Laplace. Según esta teoría, la respiración es una forma de combustión en la que carbono (procedente, por ejemplo, de los alimentos) y oxígeno se oxidan (o, en otras palabras, el oxígeno quema al carbono) convirtiéndose en dióxido de carbono y agua, desprendiendo calor, el mismo calor que, argumentaban, se produce en animales de sangre caliente. La respiración, en definitiva, pasaba a ser considerada una forma lenta de oxidación, en la que el oxígeno del aire desempeña el papel principal, y no otros gases que se encuentran también en el aire, como el nitrógeno, que se exhalan, inalterados, durante la respiración.

En principio, Lavoisier y Laplace demostraron la equivalencia de ambos procesos —respiración y oxidación— a través de medidas calorimétricas, al igual que recogiendo y analizando los gases que intervienen en la respiración, y también, en 1783, utilizando un conejillo de Indias; de ahí la expresión «hacer de conejillo de Indias». En la práctica, no obstante, la cuestión dejó abiertos importantes problemas que ocuparon durante el siguiente medio siglo a algunos científicos, especialmente químicos parisinos (como Claude Louis Berthollet, Pierre Dulong [1785-1838] o César-Mansuète Despretz [1789-1863]), quienes recurrieron en sus experimentos a versiones mejoradas de los instrumentos utilizados por Lavoisier, instrumentos como calorímetros, cámaras neumáticas y gasómetros.

No fueron, sin embargo, sólo franceses los que se interesaron por la teoría de combustión lavoisieriana. En Alemania, Johannes Müller (1801-1858), el maestro de una generación de científicos que cambiarían la situación de la fisiología (entre sus discípulos se cuentan figuras como Theodor Schwann [1810-1882], Emil du Bois-Reymond [1818-1896], Ernst Brücke [1819-1892], Carl Ludwig [1816-1895], Rudolf Virchow [1821-1902], Jakob Henle [1809-1885] y Hermann von Helmholtz [1821-1894]), valoraba la contribución de esa química a la fisiología, pero también veía problemas. Reconocía (véase, por ejemplo, su Handbuch der Physiologie des Menschen [Manual de fisiología humana], tercera edición, vol. I, 1838) que investigaciones recientes de Dulong y Despretz habían demostrado que alrededor de la séptima parte del calor producido en la respiración se podía explicar en base a la formación del dióxido de carbono, pero no aceptaba que se hubiese demostrado que la fuente del resto del calor se debiese a que la parte de oxígeno inhalado que no se convertía en dióxido de carbono se combinase con hidrógeno para formar agua. Era mucho más probable que el vapor de agua que se detectaba en el aire exhalado procediese simplemente de la evaporación producida en las superficies húmedas de los pulmones, que de la oxidación del hidrógeno.

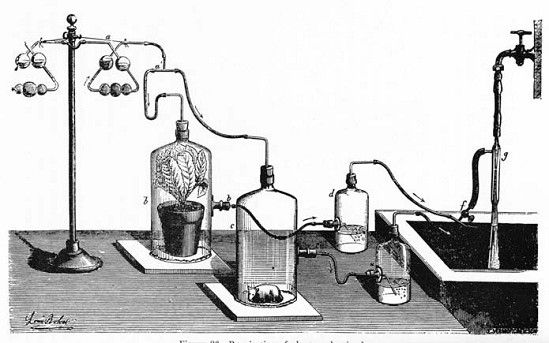

Grabado reproduciendo un experimento sobre la respiración de plantas y animales, incluido en Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux de Claude Bernard (1878).

En realidad, los problemas de Müller eran de índole diversa, y es precisamente por este motivo por lo que su caso es particularmente interesante. Por un lado, se daba cuenta del valor que tenían ciencias naturales como la química para comprender los procesos de los que se ocupaba la fisiología, pero por otro, como fisiólogo, para él desempeñaba un papel central la constatación de que las variaciones en la producción de calor animal se debían a un conglomerado de motivos repartidos por las diferentes partes del cuerpo. Al contrario que en los objetos cuyo estudio habían hecho avanzar a la química o a la física hasta los niveles en que se encontraban entonces, en los que protagonizaban la fisiología la localización precisa era muy complicada, un hecho este que cualquier libro de texto no deja de apuntar; como, por poner un ejemplo, el que escribió a comienzos del siglo XIX José Gómez Ocaña (1860-1926), uno de los pioneros españoles en esa rama de la medicina, Fisiología humana, teórica y experimental, en el que podemos leer frases como las siguientes (tercera edición, 1904): «En Física y en Química, la experimentación es muy difícil; pero satisface los fines de estas ciencias, porque las condiciones son exteriores, determinables y fácilmente previstas; y, además, poco importa a las investigaciones físico-químicas el desconocimiento de la total unidad del Universo, pues con la determinación de las leyes que rigen a los fenómenos particulares les basta. En cambio, los seres vivos son unidades funcionales, y ni el fisiólogo ni el médico pueden perder de vista al total individuo en sus investigaciones, porque éstas tienen por fin inmediato y urgente la evitación, alivio y cura de las enfermedades. Añádase a este supremo interés la complicación que induce en los fenómenos organizados su solidaridad, armonía y reciprocidad, y se comprenderán las inmensas dificultades que se impone el médico experimentador y el limitado fruto que puede esperar de la experimentación».

Volviendo a Müller, nos encontramos con que a pesar de reconocer el valor que para la fisiología tenía la química, todavía se movía en un profundo conflicto interno, no pudiendo evitar tomar en consideración la posible existencia de otras fuerzas no reducibles a las físico-químicas. Tal conflicto se observa con bastante claridad en las primeras secciones de su tratado de fisiología, en donde podemos leer (utilizo ahora un resumen de dicho tratado vertido al castellano por Francisco Álvarez y Nicolás Casas: Compendio de Fisiología de J. Müller; 1847): «En realidad se encuentran las mismas inverosimilitudes al refutar la generación espontánea como al quererla admitir, pues los experimentos directos son muy difíciles en el estado actual de la ciencia».

No nos debe extrañar la ambivalencia en la que se movía. Los primeros momentos de una nueva era —y el siglo XIX fue para las ciencias biomédicas una nueva era— son terrenos propicios para la indecisión, para «nadar entre dos aguas», para combinar, en una dudosa mezcla, algo de lo que terminará siendo el «viejo» —pero que todavía no es— mundo, con el «nuevo». En el caso de Müller, el viejo mundo que se resistía a abandonar era el de la existencia de otras fuerzas no reducibles a las físico-químicas; esto es, el mundo del vitalismo.

Johannes Müller.

Del vitalismo al principio de conservación de la energía

«Todavía a comienzos de este siglo [el XIX] —recordaba en su autobiografía (“Erinne run gen. Tischrede gehalten bei der Feier des 70. Geburtstages” [“Un esbozo autobiográfico. Discurso pronunciado (el 2 de noviembre de 1891 en Berlín) con ocasión del banquete celebrado para conmemorar su setenta cumpleaños”]) el gran fisiólogo, físico y matemático Hermann von Helmholtz, uno de los gigantes de la ciencia del siglo XIX y, en general, de todos los tiempos— los fisiólogos creían que era el principio vital el que producía los procesos de la vida y que se rebajaba la dignidad y naturaleza de ésta si alguien expresaba la creencia de que la sangre era conducida a través de las arterias por la acción mecánica del corazón, o que la respiración tenía lugar siguiendo las leyes habituales de la difusión de los gases. Por el contrario, la generación actual trabaja duramente para encontrar las causas reales de los procesos que tienen lugar en un cuerpo vivo. No suponen que exista ninguna diferencia entre las acciones químicas y las mecánicas en el cuerpo vivo y fuera de él.»

Esa generación —generaciones, realmente— a la que se refería Helmholtz trabajó duramente, cierto es, y lo hizo utilizando con profusión escenarios que no siempre coincidían con los que sus predecesores habían preferido. Y es que el vitalismo fue finalmente abandonado cuando la investigación experimental de laboratorio pasó a ser una fuente primordial de la medicina.

Theodor Schwann.

Así, gracias a la química resultante de la revolución que había encabezado Lavoisier, se pudo acometer el análisis de la composición tanto de sustancias inorgánicas como de origen biológico, comprobándose que las primeras contenían elementos que aparecían también en las segundas, por lo que llegó a aceptarse de modo casi general que no existía diferencia entre ambas desde el punto de vista químico. Un hito en este sentido fue la obtención de la urea, en 1828, a partir del cianato amónico, una sustancia inorgánica, por el alemán Friedrich Wöhler (1800-1882), que había estudiado medicina en las Universidades de Marburgo y Heidelberg y química en Estocolmo, donde fue ayudante del gran Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), uno de los padres de la química moderna.

En conjunto, por el complejo universo de la fisiología de la primera mitad del siglo XIX circularon todo tipo de ideas, técnicas y problemas. Junto a las teorías encaminadas a explicar los fenómenos químicos de la respiración, a las que ya me he referido, es obligado mencionar las investigaciones sobre fenómenos como la putrefacción y la fermentación, que para unos (Justus von Liebig) eran simplemente descomposiciones químicas, que ocurrían espontáneamente o con ayuda del oxígeno atmosférico, mientras que para otros (como Helmholtz) estaban ligadas a la presencia de microorganismos que se producen solamente por reproducción (hasta los resultados de Louis Pasteur, la teoría de la descomposición de Liebig mantendría su influencia).

Hermann von Helmholtz.

Aquellos que combatían los principios vitalistas buscaban dar a la medicina una base científica, demostrando, entre otras cosas, que las enfermedades no eran nada más que desviaciones de los procesos fisiológicos normales producidos por algún agente. Convencidos de que tales procesos obedecían a leyes deterministas de la naturaleza, argumentaban que la medicina, la verdadera medicina, esto es, la medicina científica, debería encaminarse a determinar cómo se comportaban los cuerpos, sujetos a tales leyes, bajo condiciones alteradas. Así, en sus declaraciones programáticas, estos científicos (médicos, con frecuencia, pero no sólo médicos) hacían hincapié en la utilización de experimentos fisiológicos, anatomía patológica, microscopía, química, física y, por supuesto, observaciones clínicas, como las herramientas básicas para analizar las funciones corporales y la aparición de enfermedades. Y para ello necesitaban instrumentos refinados. Es ilustrativo el caso de Emil du Bois-Reymond, quien se distinguió por sus trabajos en electrofisiología, una disciplina cuyos orígenes se pueden asociar con la publicación de las investigaciones de Luigi Galvani [1737-1798], en 1791, con ranas decapitadas y el subsiguiente debate que mantuvo con Alessandro Volta (1747-1827) sobre la naturaleza de la «electricidad animal» (Volta mostró que no existía). A lo largo de su carrera, du Bois-Reymond concentró sus investigaciones en el desarrollo de dos tipos de instrumentos: electrodos para la conducción de corrientes bioeléctricas débiles sin distorsión, y aparatos para detectar y amplificar estas corrientes. Esta línea de investigación, en la que medicina, fisiología, química y física se fecundaban y enriquecían mutuamente, terminó conduciendo a la enunciación de uno de los instrumentos más fecundos para la física de los siglos XIX y XX, el principio de conservación de la energía, formulado en su forma más general por Helmholtz en 1847.

El ejemplo de Hermann von Helmholtz es especialmente significativo. Nacido en Postdam en 1838, Helmholtz se trasladó a Berlín para iniciar sus estudios médicos en el Instituto Real Federico Guillermo Médico-Quirúrgico, una escuela de medicina destinada a formar médicos militares. El que eligiese esta escuela se debía a que su familia no poseía medios suficientes y en el Friedrich-Wilhelm Institut los estudiantes no tenían que pagar (de hecho recibían un estipendio), a cambio de comprometerse a dedicar los ocho años siguientes a su graduación al servicio del ejército prusiano.

En 1841, decidió intentar escribir una tesis doctoral, bajo la dirección de Müller. El tema que seleccionó fue el de la estructura del sistema nervioso en los invertebrados, descubriendo que las fibras nerviosas surgen de unas células que habían sido identificadas en 1833 por el fisiólogo alemán Christian Gottfried von Ehrenberg (1795-1876), y que éste difundió especialmente en su tesis doctoral: De fabrica systematis nerviosi evertebratorum (La estructura del sistema nervioso en los invertebrados), defendida el 2 de noviembre de 1842.

Una vez finalizados sus estudios, en octubre de 1843, Helmholtz fue nombrado oficial médico y destinado al hospital militar de Potsdam. Allí permaneció cinco años. Como sus obligaciones médicas no eran excesivas pudo compatibilizarlas con la investigación, estableciendo un pequeño laboratorio en un barracón, en el que se dedicó a estudiar la producción de calor durante la contracción muscular, dándose cuenta de que la explicación del calor animal en función de transformaciones químicas en los músculos encajaba perfectamente con los propósitos de una física que no fuese ajena a los fenómenos orgánicos. Demostró entonces que el calor no era transportado a los músculos a través de los nervios o de la sangre, sino que era producido por los propios tejidos. Cuantificando estos hechos fisiológicos, dedujo el equivalente mecánico del calor que incorporó a su gran memoria de 1847, Über die Erhaltung der Kraft (Sobre la conservación de la fuerza [energía para nosotros]), un trabajo que le ayudó, de la mano del influyente geógrafo y naturalista Alexander von Humboldt (1769-1859), a obtener permiso para abandonar —en 1848— el ejército y aceptar la oferta de enseñar anatomía en la Academia de Bellas Artes de Berlín.

La historia del principio de conservación de la energía está, como vemos, asociada a diversas disciplinas, casi se podría decir de él que constituye un paradigma del mestizaje, de lo que podríamos denominar metafóricamente «ciencia impura», o «multidisciplinar». No es sorprendente, en consecuencia, que a él llegasen, por caminos diferentes, personajes diversos. Si existen casos de descubrimientos simultáneos este es uno de ellos. Entre 1842 y 1847, cuatro científicos, Julius Robert Mayer (1814-1878), James Prescott Joule (1818-1889), Ludvig Colding (1815-1888) y el propio Helmholtz, hicieron pública, de manera independiente, la hipótesis de la conservación de la energía.

Helmholtz y la génesis del principio de conservación de la energía (de su «Autobiografía»):

En aquella época la mayoría de los fisiólogos habían adoptado la solución de G. E. Stahl; es decir, que a pesar de ser las fuerzas físicas y químicas de los órganos y sustancias del cuerpo vivo las que actúan sobre él, existe también dentro de él un alma, o fuerza vital, que controla las actividades de estas fuerzas. Después de la muerte la libre acción de estas fuerzas físicas y químicas produce la descomposición, pero durante la vida su acción está constantemente regulada por el alma vital. Yo tenía la sensación de que en esta explicación existía algo contrario a la naturaleza; me costó mucho esfuerzo, sin embargo, expresar mis dudas en forma de una pregunta definida. Finalmente, durante el último año de mi carrera como estudiante me di cuenta de que la teoría de Stahl trataba a todo cuerpo viviente como si fuera un perpetuum mobile. Yo estaba bastante bien informado de las controversias relativas al tema del movimiento perpetuo, y había oído discutirlo a mi padre y a nuestros maestros de matemáticas durante mis días escolares. Además, mientras fui un estudiante en el Instituto Friedrich Wilhelm ayudé en la biblioteca, y en mis ratos libres examiné los trabajos de Daniel Bernoulli, D’Alembert y otros matemáticos del pasado siglo. De esta manera llegué a las preguntas: ¿Qué relaciones deben existir entre las diversas fuerzas naturales para que sea posible el movimiento perpetuo?, y ¿existen de hecho tales relaciones? En mi memoria «La conservación de la fuerza» mi intención era simplemente suministrar un examen crítico de estas cuestiones y presentar los hechos para beneficio de los fisiólogos.

Por otra parte, el que fuese un médico (Helmholtz) quien, realizando investigaciones fisiológicas y beneficiándose de los conocimientos acumulados en la física, formulase en toda su generalidad el principio de conservación de la energía, tiene lecturas evidentes y muy instructivas. Como he indicado, este principio fue uno de los instrumentos más fecundos para la física decimonónica, una rama de la ciencia que en aquella centuria experimentó un desarrolló que nos hace recordar, cuando lo contemplamos retrospectivamente, los producidos en tiempos de Newton. Y no sólo de entonces, ya que continúa siendo hasta la fecha uno de los pilares de la física. Pues bien, ese pilar recibió su forma definitiva dentro de una disciplina que no era la física, un detalle que nos muestra que no es posible entender la historia de la física del siglo XIX sin tomar en cuenta al mismo tiempo la de la medicina y la fisiología. Precisamente debido a este hecho, podemos comprender la carrera académica de Helmholtz a partir de 1847.

Lo último que había dicho acerca de su carrera es que en 1848 pudo, con la ayuda de Humboldt, abandonar el ejército y aceptar la oferta de enseñar anatomía en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Allí estuvo únicamente un año, pasando a continuación a Königsberg como profesor asociado (catedrático desde 1851) de Fisiología, donde permaneció cinco años, durante los cuales continuó sus investigaciones en fisiología (midiendo, por ejemplo, la velocidad de los impulsos nerviosos), entrando, asimismo, en la óptica y acústica fisiológica, áreas en las que siguió interesándose los veinte años siguientes. Preparando una de sus clases, se dio cuenta de que las sencillas leyes de la óptica geométrica le permitían construir un instrumento de gran importancia potencial para la comunidad médica: el oftalmoscopio.

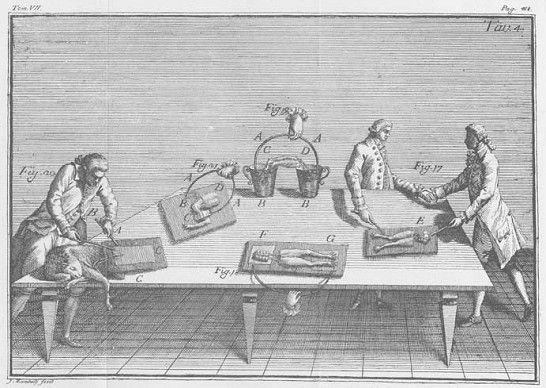

Grabado mostrando diferentes experimentos de Luigi Galvani (Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius [Comentarios relativos a los efectos de la electricidad sobre el movimiento muscular], 1791) acerca de los efectos de la electricidad en ranas y pollos.

Lo que en realidad Helmholtz quería describir era el fenómeno, observado por William Cummings, un médico inglés, y por Ernst Brücke, mediante el cual el ojo humano brilla en una habitación oscura cuando se dirige luz hacia él y un observador permanece próximo a la fuente luminosa. Ni Cummings ni Brücke habían podido ver la estructura interna del ojo; siempre que se acercaban a él lo suficiente para escudriñar dentro, el destello procedente de la fuente luminosa se difundía sobre toda la pupila. Mientras preparaba su clase, Helmholtz se preguntó cómo producían una imagen los rayos de luz reflejados; se vio conducido de esta manera a estudiar las trayectorias de los rayos, descubriendo que éstos seguían caminos idénticos tanto al entrar como al salir del ojo, lo que le permitió explicar la incapacidad de Brücke de ver la estructura interna. Para observarla habría tenido que situarse directamente en la trayectoria de los rayos, bloqueando así la fuente luminosa.

Una vez interesado en el problema, tardó únicamente ocho días en resolverlo y en inventar un instrumento que le permitía ver la retina de un ojo vivo.

En diciembre de 1850, Helmholtz escribió a su padre expresando su sorpresa porque nadie antes que él hubiese dado con la idea del oftalmoscopio, que —añadía— solamente necesitaba de sencillas leyes de óptica geométrica. Sin embargo, subestimaba el conocimiento matemático que se necesitaba para comprender la óptica geométrica en la que se basaba el oftalmoscopio, así como el valor de su formación pluridisciplinar, algo que queda patente en lo que escribió en su autobiografía:

Conocía bien, de mis estudios médicos, las dificultades que tenían los oftalmólogos con los problemas entonces agrupados bajo el nombre de amaurosis, e inmediatamente me puse a construir el instrumento utilizando lentes de gafas y láminas de vidrio de las empleadas como portamuestras en los trabajos con microscopio. Al principio era difícil de usar, y si no hubiese tenido la firme convicción teórica de que tenía que funcionar, no habría perseverado. Al cabo de una semana, sin embargo, tuve el gran placer de ser el primer hombre en contemplar claramente una retina humana en un ser vivo.

La construcción del oftalmoscopio tuvo un efecto decisivo en mi posición a los ojos del mundo. Desde aquel momento conté con el reconocimiento inmediato de las autoridades y de mis colegas, así como con la disposición por satisfacer mis deseos. Fui de esta manera capaz de seguir mucho más libremente los impulsos de mis ansias de conocimiento. Debo decir, no obstante, que yo atribuyo mi éxito en gran medida al hecho de que, poseyendo algún entendimiento geométrico y equipado con un conocimiento de física, tuve la buena fortuna de ser lanzado a la medicina, en donde encontré en la fisiología un territorio virgen de gran fertilidad. Además, mi conocimiento de los procesos vitales me llevó a preguntas y puntos de vista que habitualmente son extraños a los matemáticos puros y a los físicos. Hasta entonces solamente había podido comparar mi habilidad matemática con la de mis compañeros de estudios y colegas médicos; el que en general yo fuese superior a ellos en este aspecto quizá no quería decir mucho. Además, las matemáticas fueron consideradas siempre en la escuela como un tema de importancia secundaria.

El éxito le llegó, efectivamente. En 1855, aceptó una cátedra de Anatomía y Fisiología en la Universidad de Bonn, y en 1858 una de Fisiología en Heidelberg. En 1871 se reconocían públicamente las contribuciones que había realizado a la física, con una cátedra de Física en la Universidad de Berlín. Finalmente, en 1888 fue nombrado presidente del recién creado Physikalisch-Technische Reichsanstal (Instituto Imperial de Física Técnica), el primer Laboratorio Nacional creado en la historia, destinado a ocuparse de problemas relacionados con la investigación física que pudiesen favorecer el desarrollo industrial.

El caso de Helmholtz y, en general, el de la relación entre fisiología, medicina, química y física a lo largo del siglo XIX, muestra que aunque nos empeñemos en introducir divisiones, existe una unidad intrínseca en la historia, sin la cual difícilmente podremos comprender sus aspectos más interesantes. Así, el que durante el siglo XIX se produjese un avance espectacular en los saberes médicos se debe a que fue entonces cuando las ciencias físico-químicas pusieron a su disposición los instrumentos imprescindibles. «Pusieron a su disposición», o, mejor, «fueron creando simultáneamente», al menos en ocasiones. Esta última expresión es, efectivamente, más adecuada porque resalta la interdependencia entre saberes médicos y físico-químicos; los unos estimulaban a los otros, y viceversa. Tal fue la esencia y explicación de la razón de ser y existencia de la medicina científica, una medicina que encontró en Claude Bernard a su más conspicuo paladín.

Claude Bernard

En la actualidad, el nombre de Claude Bernard no representa mucho, o nada en absoluto, para la mayor parte de las personas, incluso las que han recibido una educación superior. No despierta en sus oídos ninguna sensación. Pero de él se podría decir lo mismo que Albert Einstein expresó en 1953 con relación a Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), al conmemorar el centenario del nacimiento de quien había sido su amigo y maestro reverenciado: «Hacia finales de siglo —manifestó entonces el creador de las teorías de la relatividad— los físicos teóricos de todos los países consideraban a H. A. Lorentz como el más destacado de todos ellos, y con toda razón. Los físicos de nuestra época no tienen, en general, plena conciencia del papel decisivo que jugó H. A. Lorentz en la estructuración de las ideas fundamentales de la física teórica. La razón de este extraño hecho es que las ideas básicas de Lorentz han llegado a ser tan familiares que resulta difícil advertir lo audaces que fueron y hasta qué punto han simplificado los fundamentos de la física».

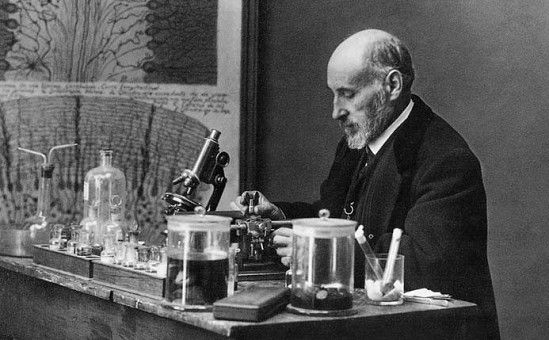

Claude Bernard.

Claude Bernard fue, en efecto, uno de los fisiólogos más notables del siglo XIX. Especialmente dotado para la vivisección, se apoyó en ella en muchos de sus numerosos y variados descubrimientos, entre los que se cuentan la detección de la presencia en el proceso digestivo de una enzima del jugo gástrico, el descubrimiento del control nervioso de la secreción gástrica y su localización, o el papel de la bilis y del jugo pancreático en la digestión de las grasas. En la semblanza que en 1866 le dedicó Pasteur, este benefactor de la humanidad, al que volveré más adelante, escribió:

De todos los trabajos de Claude Bernard, uno de los más notables y dignos de ser estudiado consiste… en la admirable serie de investigaciones a las cuales ha sometido al hígado, el más voluminoso de todos los órganos glandulares, uno de los más constantes en la serie animal y el menos conocido en sus verdaderas funciones. Por su volumen, por la complejidad de su estructura, por la singularidad de sus relaciones con el aparato circulatorio, era difícil comprender que el hígado no tuviera otra función que la de segregar la bilis. Sin embargo, era la única que se le atribuía hasta las magníficas experiencias de Claude Bernard. Hoy sabemos que tiene por lo menos otra, la cual había quedado completamente ignorada por zoólogos y médicos, y que consiste en la producción de materia azucarada que las venas hepáticas vierten constantemente en el sistema circulatorio.

Mediante tentativas que sólo podía inspirar un método de investigación de los más fecundos, Claude Bernard ha puesto a plena luz el estrecho enlace existente entre la secreción del azúcar en el hígado y la influencia del sistema nervioso. Ha demostrado con rara sagacidad que, actuando sobre tal o cual parte determinada de este sistema, se podía suprimir o exagerar a voluntad la producción del azúcar. Ha hecho más aún: ha descubierto en el hígado la existencia de una materia completamente nueva, la cual es la fuente natural de este organismo para fabricar el azúcar que produce.

Bernard nació en 1813, en Saint-Julien, cerca de Villefranche, Beaujolais. En 1834 llegó a París, el centro neurálgico de la vida cultural y científica francesa, pero no con la intención de convertirse en científico, sino en escritor. Llevaba consigo un drama, Arthur de Bretagne. No tuvo, sin embargo, éxito y emprendió la carrera de medicina. En 1839, decidió optar a una de las plazas de interno que se ofrecían a los estudiantes; si se era admitido, tras superar un examen, había que servir en tal puesto durante cuatro años, sin poder graduarse como médico hasta que hubiesen transcurrido éstos. Bernard pasó el examen, aunque en un lugar que no presagiaba sus éxitos futuros: ocupó el número 26 de los 29 candidatos aceptados. El primer año sirvió en dos hospitales: en la Charité y en el Hôtel-Dieu con dos cirujanos, de cuyo nombre no es preciso acordarse. Pero el segundo año llegó su gran oportunidad: François Magendie en el Hôtel-Dieu. Magendie, del que ya he hablado, y al que califiqué como uno de los fisiólogos más destacados de las primeras décadas del siglo XIX, reconoció las habilidades con las que Bernard preparaba muestras anatómicas después de las autopsias y le tomó como préparateur en su cátedra del Collège de France. Con Magendie aprendería todo lo que necesitaba para proseguir en su momento su propio camino como investigador.

Pero no es este el momento ni el lugar de detallar cuál fue ese camino, más allá de lo que ya he señalado con relación a algunas de sus aportaciones a la fisiología, y de algunos detalles más. Detalles como el que obtuvo, tras algún fracaso, su primera cátedra en 1854 —el mismo año en que fue admitido en la Académie des Sciences— en la Facultad de Ciencias de París, pasando a ocupar un año después la que dejó libre Magendie en el Collège de France. En esta institución el maestro que había en él floreció, al menos en lo que se refiere a algunos de los cursos que allí ofreció y que casi inmediatamente publicó. Cursos como: Leçons de physiologie expérimentale (1856), Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses (1857), Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux (1858) o Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de l’organisme (1859).

En 1865, a causa de un proceso gastroenterítico que le obligó a guardar reposo, tuvo que abandonar París, trasladándose a la casa de Saint-Julien en la que había nacido. Allí compuso la obra que, a la postre, más fama le dio y que, claramente, me ha inspirado al seleccionar el título del presente capítulo: Introduction à l’étude de la médicine expérimentale (Introducción al estudio de la medicina experimental), publicada en 1865. Consciente de la necesidad de sistematizar los procedimientos experimentales que, con una base físico-química, se empleaban con creciente intensidad en la medicina, hasta hacía poco mediatizada por la creencia en la existencia de una fuerza vital, Bernard deseaba escribir una obra ambiciosa y extensa que abarcase los principios de la medicina experimental. La Introducción al estudio de la medicina experimental era, simplemente, algo así como el «Prefacio» de aquella obra, de unos Principes de médecine expérimentale que permanecieron inacabados y que serían publicados, incompletos, póstumamente en 1947.

«La lección de Claude Bernard», cuadro pintado por Léon Augustin L’hermitte en 1889 (Palais de la Découverte, París).

Un «Prefacio» únicamente, pero un prefacio que se convirtió en un clásico de la ciencia, que todavía hoy puede ser —yo me atrevo a decir que debería ser— leído con provecho. De él dijo el filósofo Henri Bergson (1859-1941): «Es para nosotros algo así como lo que fue para los siglos XVII y XVIII el Discurso del método», mientras que Pasteur lo calificó de «monumento en honor del método que ha constituido las ciencias físicas y químicas desde Galileo y Newton, y que Claude Bernard se esfuerza por introducir en la fisiología y en la patología. No se ha escrito nada más luminoso, más completo, más profundo sobre los verdaderos principios del difícil arte de la experimentación… La influencia que ejercerá sobre las ciencias médicas, sobre su enseñanza, su progreso, incluso sobre su lenguaje, será inmensa».

Resumir el contenido de la Introducción sería una tarea demasiado extensa. Me limitaré a unos breves comentarios, referentes al método que propugnaba y no a los ejemplos concretos a los que recurría para ilustrarlo, aun a sabiendas que de esta manera se pierde mucho de la enorme riqueza de esta obra. Tenemos, en primer lugar que la visión que Bernard propugnaba era respetuosa con la estructura tradicional de los saberes médicos, aunque él le diese nueva vida: «Para abrazar el problema médico por completo —escribía—, la medicina experimental debe abrazar tres partes fundamentales: la fisiología, la patología y la terapéutica. El conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en el estado normal, la fisiología, nos enseñará a sostener las condiciones normales de la vida; es decir, a conservar la salud. El conocimiento de las enfermedades y de las causas que las determinan, la patología, nos conducirá por una parte a precaver el desarrollo de estas condiciones morbosas, y por otra a combatir los efectos por medio de los agentes medicamentosos; es decir, a curar las enfermedades». Durante mucho tiempo —«el período empírico de la medicina» lo denominaba—, «que sin duda durará aún largo tiempo», añadía, fisiología, patología y terapéutica habían podido marchar por separado, pero, continuaba, «en la concepción de la medicina científica esto no puede tener lugar: su base debe ser la fisiología. No estableciéndose la ciencia sino por vía de comparación, no podía obtenerse el conocimiento del estado patológico o anormal sin el conocimiento del estado normal, así como la acción terapéutica sobre el organismo de los agentes anormales o medicamentosos no podría comprenderse sin el estudio previo de la acción fisiológica de los agentes normales que mantienen los fenómenos de la vida».

Pero esos fenómenos propios de la vida no se distinguían de los inanimados. Y así, en el capítulo primero de la «Segunda parte» («De la experimentación en los seres vivos») declaraba:

Me propongo… establecer que la ciencia de los fenómenos de la vida no puede tener otras bases que la ciencia de los fenómenos de los cuerpos brutos, y que no hay bajo este concepto ninguna diferencia entre los principios de las ciencias biológicas y los de las ciencias físico-químicas. En efecto … el objeto que se propone el método experimental es el mismo en todas ellas: consiste en relacionar mediante el experimento los fenómenos naturales a sus condiciones de existencia o a sus causas próximas. Siendo conocidas estas condiciones en biología, el fisiólogo podrá dirigir la manifestación de los fenómenos de la vida como el físico y el químico dirigen los fenómenos naturales cuyas leyes han descubierto…

Existe únicamente un determinismo absoluto en todas las ciencias, puesto que cada fenómeno está encadenado de una manera necesaria a las condiciones físico-químicas, puede el científico modificarlas para controlar el fenómeno. No hay objeción alguna respecto a los cuerpos brutos. Quiero probar que esto ocurre también en los cuerpos vivos y que para ellos existe igualmente determinismo.

Habida cuenta de estas ideas, es natural que en otro lugar Bernard escribiera: «Yo considero el hospital sólo como el vestíbulo de la medicina científica, como el primer campo de observación en que debe entrar el médico; pero el verdadero santuario de la medicina científica es el laboratorio».

Como también es natural —al fin y al cabo, a veces la sociedad es justa— que recibiese numerosos honores durante su vida, incluyendo la Legión de Honor. Cuando murió, el 11 de febrero de 1878, la Cámara de Diputados votó que se le ofreciese un funeral de Estado, el primer científico a quien Francia concedió semejante honor.

Otros mundos en la medicina del siglo XIX: la teoría celular

Hasta ahora me he centrado en la fisiología como exponente más caracterizado de la medicina científica del siglo XIX. Constituiría, no obstante, una grave limitación olvidarse de otros apartados médicos que también se abrieron con especial provecho a análisis netamente científicos. Y es que el Ochocientos fue una era dorada de la medicina, una auténtica Edad de Oro. Nunca hasta entonces se había avanzado en el conocimiento de los procesos a cuyo estudio y tratamiento se dedica esa ciencia/arte de manera ya no digo comparable, sino siquiera próxima a como se hizo en aquel siglo. Más aún, un cambio cualitativo similar, en cuanto a novedad y ruptura con la situación anterior, no volvería a tener lugar en la medicina hasta hace muy poco, hasta el desarrollo de la biología molecular que se inició en la segunda mitad del siglo XX y, muy especialmente, como señalaré en el último capítulo, hasta después de la introducción de las técnicas de ADN recombinante en los alrededores de 1970. Lo que no quiere decir, por supuesto, que la medicina no cambiase hasta entonces. Cambió, y mucho, con la constante introducción de mejores instrumentos y técnicas experimentales, procedentes de la física y de la química.

Entre los «otros mundos» científicos de la medicina del siglo XIX quiero referirme en primer lugar a aquellos relativos al conocimiento de la estructura microscópica de los seres vivos. Comenzando por el desarrollo de la teoría celular, un desarrollo que fue para las ciencias de la vida lo que la teoría atómica fue para la física y la química (es curioso constatar que también fue en el siglo XIX, en su libro de 1808-1827, A New System of Chemical Philosophy [Un nuevo sistema de filosofía química], cuando John Dalton [1766-1844] propuso que todos los cuerpos están constituidos por unas partículas de dimensiones muy reducidas, llamadas átomos, de diferentes pesos, que determinaban su identidad —idea de la que dedujo resultados tan importantes para la química como la ley de las proporciones múltiples—, con lo que inauguró la era del atomismo moderno).

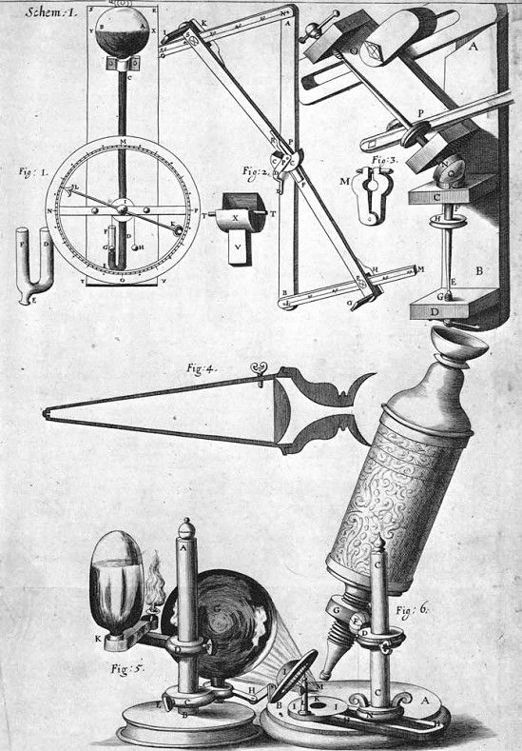

La misma expresión, «estructura microscópica», que acabo de utilizar muestra bien a las claras que los avances realizados dependieron del microscopio. Naturalmente, se puede pensar —recordando, por ejemplo, la Micrographia (1665) de Robert Hooke, o la Arcana naturae (1695), que contenía una serie de cartas que el célebre microscopista holandés Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) dirigió a la Royal Society y a algunos de sus miembros, en las que explicaba e ilustraba sus observaciones microscópicas de muestras biológicas, zoológicas al igual que de otro tipo— que el microscopio no era precisamente un instrumento nuevo. Sí lo eran, sin embargo, los microscopios provistos de lentes acromáticas, con los que fue posible contemplar un mundo nuevo.

John Dalton, retrato pintado en 1814.

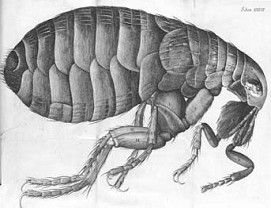

Lámina de la Micrographia (1665) de Robert Hooke, con el dibujo de una pulga.

Lámina de la Micrographia (1665) de Robert Hooke.

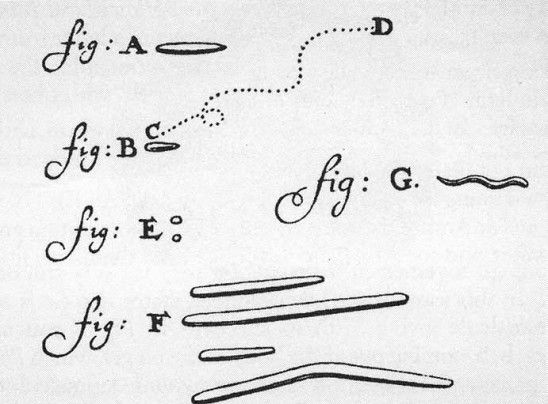

Dibujo de Anton Van Leeuwenhoek sobre «animáculos» (bacterias) de la boca.

Anton Van Leeuwenhoek según un grabado de Abraham de Blois (después Jan Verkolje), incluido en su libro Anatomia et contemplatio nonullorum naturae invisibilium secretorum comprehensorum epistolis (Leiden, 1685).

Los pioneros en la exploración de ese mundo fueron sobre todo discípulos de Johannes Müller. El primero que hay que mencionar en este sentido es Theodor Schwann, que en una monografía significativamente titulada Mikroskopische untersuchungen über die übereinstimmung in der struktur und dem wachsthum der thiere und pflanzen (Investigaciones microscópicas sobre la coincidencia de los animales y las plantas en la estructura y el crecimiento), de 1839, y apoyándose en trabajos anteriores de botánicos, zoólogos y médicos, sostenía que la célula es la unidad elemental de la estructura y de la formación de todos los seres vivos. Sin embargo, las ideas de Schwann sobre la célula adolecían de graves limitaciones (comparaba, por ejemplo, la formación de las células —la citogenésis— con una especie de cristalización en torno al núcleo). La gran figura en este dominio fue, indudablemente, el patólogo Rudolph Virchow, también, como ya vimos, discípulo de Müller. Aunque sólo fuese por otros de sus descubrimientos (la leucemia, la mielina, sus estudios experimentales sobre la trombosis, flebitis o triquinosis, entre otros muchos), ya merecería ser recordado —en su tiempo fue considerado algo así como un «Papa» de la medicina—, pero lo que a mí me concierne en la presente ocasión es recordar algunas de sus ideas sobre la célula (corrigió, aunque no me detendré en este punto, las equivocaciones de Schwann sobre la citogénesis celular). Para ello voy a citar de su gran obra, Die Cellularpathologie (Patología celular) de 1858. Nadie antes de Virchow había defendido con tanta fuerza, y apoyándose en todo tipo de hechos, el papel central de la unidad celular en la vida. «Al igual que un árbol constituye una masa dispuesta de una manera definida —escribió en su libro—, en la que, en todas sus distintas partes, en las hojas al igual que en las raíces, en el tronco al igual que en los brotes, se descubre que las células son los elementos últimos, así ocurre con todas las formas de vida animal. Todo animal se presenta como una suma de unidades vitales, cada una de ellas manifestando todas las características de la vida. Las características y unidad de la vida no se pueden limitar a ningún lugar particular de un organismo altamente organizado (por ejemplo, el cerebro del hombre), sino que se encuentran solamente en la definida, constantemente recurrente, estructura que todo elemento individual manifiesta.» Las células podían aparecer en muy diversas formas, según los tejidos en los que se encontrasen, pero ello no alteraba, sino, todo lo contrario, reforzaba, el papel central que desempeñaban: «Para nosotros —leemos también en la Patología celular— es esencial saber que en los más variados tejidos estos constituyentes, que, de alguna manera, representan la célula en su forma abstracta, el núcleo y la membrana, se repiten con gran constancia y que mediante su combinación se obtiene un elemento simple, que, a través de una serie completa de vegetales vivos y formas animales, por muy diferentes que estos sean externamente, por mucho que cambie su composición interna, se nos presenta con una estructura de forma peculiar, como una base definida para todos los fenómenos de la vida».

Por último, quiero señalar que, como patólogo que era, Virchow no podía dejar de destacar el valor que la célula tenía para el análisis de enfermedades: «Considero necesario relacionar hechos patológicos con su origen en elementos histológicos conocidos».

Precisamente, los dos últimos hechos señalados, la variedad y constancia en la presencia de células en los organismos vivos y la necesidad y utilidad de relacionar unidades microscópicas —las células muy preferentemente, en tanto que desempeñaban un papel central, omnipresente, en la vida— con enfermedades, me sirven para abordar los últimos puntos que quiero tratar en este capítulo.

El sistema celular nervioso: Cajal y la neurona

Un avance de extraordinaria importancia realizado dentro del ámbito de la teoría celular fue la identificación de la neurona como unidad discreta, celular, básica del sistema nervioso, logro debido a Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), el científico de talla más universal que ha producido hasta la fecha España, un auténtico gigante de la ciencia de todos los tiempos. Y no es este un juicio chauvinista. En una carta que escribió a Cajal el 23 de marzo de 1921, Cornelius Ubbo Ariëns Kappers (1877-1946), director del Instituto de Neurología de la Real Academia Holandesa de Ciencias y catedrático de Neuroanatomía comparada de la Universidad de Amsterdam, expresaba con nitidez lo que sus contemporáneos pensaban de él:

Le estoy agradecido… por haberme enviado la admirable colección de sus «Trabajos».

No, no me falta ningún volumen y estoy muy orgulloso de que mi Instituto los haya recibido de usted mismo, el más grande neurólogo que ha existido y que probablemente jamás existirá.

Cuando se repasa la Patología celular de Virchow, se encuentra, por supuesto, un capítulo (el XII) dedicado al sistema nervioso, pero el detalle de su estructura se le escapó, como a tantos otros, al patólogo de Berlín. Mejor suerte tuvo Cajal, tan genial como tenaz, que nos aportó el que todavía es modelo vigente de la estructura del sistema nervioso y los mecanismos básicos de su funcionamiento; en concreto la identificación de la neurona, la célula nerviosa que transmite información rápidamente entre partes diferentes del cerebro (estrictamente, una neurona consta de un cuerpo celular con el núcleo, y prolongaciones llamadas dendritas que reciben los mensajes; una extensión de la célula, el axón, conecta una neurona a las dendritas de otra; cuando una neurona es estimulada, ondas de iones de sodio y de potasio transportan un impulso eléctrico a través del axón).

Rudolf Virchow fotografiado en su estudio.

Fue Cajal un hombre extraordinario, que buscó siempre elevarse por encima de las miserias y limitaciones que le rodearon. «Estoy asqueado de la vida vulgar. Me devora la sed insaciable de libertad y de emociones novísimas», manifestaba —lo recordó en el capítulo XXII de la primera parte de su autobiografía (Mi infancia y juventud, 1901)— a uno de sus compañeros de la carrera de Medicina dos años antes de convertirse en médico militar en Cuba (ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar el 31 de agosto de 1873). Una frase esta que ayuda a comprender lo que fue su vida; sus aventuras de niño, su constante rebelión ante los deseos e imposiciones paternas, la vehemencia con la que se dedicó, en algunas épocas de su vida, a la gimnasia, a la pintura, al ajedrez o a la fotografía. Y, por supuesto, a la investigación científica, fuente permanente —si se dispone de la energía y originalidad suficientes— de novedad, de «emociones novísimas». En pocos lugares, en pocas profesiones y actividades que no fueran la ciencia, si es que había en alguna, podría haber encontrado Cajal, en la España que le tocó vivir, la oportunidad de satisfacer su ansia de nuevas emociones.

Pero el genio —si es que está ahí, latente; ¡quién sabe lo que es realmente el «genio», ni siquiera qué es la inteligencia!— necesita hacerse, disponer de una serie de elementos. Así, es muy difícil, sino imposible, abrirse camino sin algún maestro, por modesto que éste sea. En el caso de Cajal, esos maestros fueron Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890), que le inició en los estudios micrográficos, y Luis Simarro (1851-1921), que le enseñó el método de la impregnación cromo-argéntica. El que existiesen esos maestros, el que hubiese una tradición en una nación científicamente subdesarrollada como lo era entonces España, tiene que ver con la naturaleza de las ciencias biomédicas: un país puede vivir —malamente, desde luego— al margen de la física, de la matemática o la química, pero no de la medicina.

Asimismo, en una ciencia experimental como es la medicina, se necesitan —ya nos ha aparecido más de una vez este punto— instrumentos. En el caso de la estructura celular, microscopios poderosos, para intentar ver lo que otros no habían visto. Cajal fue pronto consciente de este problema: en una carta que escribió el 1 de enero de 1885 al jesuita Antonio Vicente Dolz (1837-1902), uno de sus primeros discípulos en Valencia, que entonces se encontraba en Lovaina, ampliando estudios junto al citólogo Jean Baptiste Carnoy (1836-1899), se refería a él, que era también uno de los grandes problemas de la ciencia española: «¡Ah! ¡Quién tuviera esos magníficos objetivos a que Flemming, Strassburger y Carnoy deben sus descubrimientos! ¡Quién pudiera poseer un Seibert 1/6 o un Zeiss 1/18! Aquí desgraciadamente las facultades no tienen material y, aunque yo me empeñara en pedir uno de esos objetivos, no me lo permitiría el decano por falta de fondos. Mucho envidio más aún esa riqueza de medios técnicos de que ustedes gozan, con la que se hace cuanto se quiere. Yo tengo que resignarme con un objetivo 8 de inmersión Verick y éste gracias a que es de mi propiedad [se lo había comprado en 1877], que por la Facultad no tendría más que un 5 o 6 Nachet».

Santiago Ramón y Cajal (fotografía de Alfonso, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares).

Aquel mismo año, Cajal se libró de semejante desventaja, ya que la Diputación de Zaragoza le regaló un Zeiss por el informe que preparó sobre la epidemia de cólera y el método de vacunación de Jaume Ferran (1851-1929). «Al recibir aquel impensado obsequio, no cabía en mí de satisfacción y alegría —escribió en Historia de mi labor científica, la segunda parte de su autobiografía, publicada en 1917—, gracias a tan espiritual agasajo, la culta Corporación aragonesa cooperó eficacísimamente a mi futura labor científica, pues me equiparó técnicamente con los micrógrafos extranjeros mejor instalados, permitiéndome abordar, sin recelos y con la debida eficiencia, los delicados problemas de la estructura de las células y del mecanismo de su multiplicación.»

Fue afortunado Cajal en que en aquella época fuese posible hacer avanzar su disciplina recurriendo únicamente a aquel instrumento. Sería inalcanzable para su economía o para los escasos recursos disponibles para la investigación de los profesores de la Universidad de Valencia, pero aun así su precio no era tan elevado como para que una institución pública no pudiese mostrar con él su generosidad con un particular. En la actualidad, cuando los instrumentos que se requieren son mucho más complicados y onerosos (como, por ejemplo, los microscopios electrónicos o los gigantescos aceleradores de partículas y telescopios), tal generosidad no habría sido posible.

El mismo hecho que dio origen a aquel regalo es propicio para otra consideración. La de que Cajal, el científico hispano por antonomasia, el descubridor de nuevos universos naturales, en principio alejados de las aplicaciones prácticas, no fue ajeno al mundo más cotidiano, aquel en el que se mueven, nos movemos, los humanos. Cuando pudo o se le requirió, puso su saber científico a disposición de aquel mundo. Algunos insistirán en que la palabra adecuada en este caso es «aplicó» su saber, pero aun siendo correcta tal designación, conduce a engaño, porque tiende a hacer pensar que sólo la sociedad, y no la ciencia, recibe beneficios de semejante relación. Y eso no es cierto, o no es siempre cierto. Para progresar, la ciencia necesita confrontarse con frecuencia, acaso constantemente, con el entorno, con el mundo real, el que afecta a todas las personas y no únicamente a los científicos. Y al responder positivamente al requerimiento zaragozano, al poner su saber a su disposición, Cajal se fue haciendo un científico mejor. El que, además, recibiese como premio un excelente microscopio, es, desde este punto de vista, una anécdota, por mucho que fuese decisiva en su carrera.

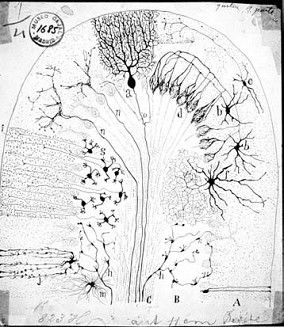

Dibujo original de Cajal mostrando una laminilla cerebelosa y otros tipos de células nerviosas. Estas observaciones (realizadas en 1888) le resultaron particularmente importantes para demostrar la individualidad de las células nerviosas.

Evidentemente, los instrumentos no hablan por sí solos: el científico es algo más que el notario de un instrumento. Sin olvidar que, como dijo un filósofo: «hay más de lo que ve el ojo». Aplicado esto al caso de sus descubrimientos, quiere decir que no eran tan fáciles de «ver» por otros y, en consecuencia, de aceptar, por mucho que su entrada oficial en el mundo científico internacional viniese de la mano del gran Rudolf Albert von Kölliker (1817-1905), catedrático de Anatomía humana y director de los Institutos Anatómicos de la Universidad de Wurzburgo, quien reconoció el valor de los trabajos cajalianos en el Congreso Anatómico celebrado en Berlín en octubre de 1889.

El propio Cajal se daba perfecta cuenta de la dificultad asociada a sus trabajos (por eso eran tan importantes y novedosos). A Gustaf Retzius (1842-1919), el gran investigador sueco, que renunció a la cátedra de Anatomía del Karolinska Institutet para dedicarse exclusivamente a la investigación, le confesaba el 28 de enero de 1900: «La estructura cerebral humana es de una complicación enorme, mucho más grande de lo que el examen del cerebro de los mamíferos nos había hecho presumir. Y lo más grave de todo es que el cerebro adulto no permite teñir ninguna arborización nerviosa terminal (el cromato de plata o el método de Cox sólo impregnan dendritas y axones, no ramas nerviosas terminales). Aun en el niño de un mes es raro hallar arborizaciones procedentes de fibras de la sustancia blanca. No hay pues más remedio que combinar los resultados obtenidos en fetos (donde se ven particularmente los plexos sensoriales) con los logrados en el niño y en el adulto, aunque se corre el riesgo de tomar por definitivas no pocas disposiciones que deben cambiar mucho con la salud».

El descubrimiento de la estructura del sistema nervioso, según Cajal (Historia de mi labor científica, 1917):

Y llegó el año 1888, mi año cumbre, mi año de fortuna. Porque durante este año, que levanta mi memoria con arreboles de aurora, surgieron al fin aquellos descubrimientos interesantes, ansiosamente esperados y apetecidos. Sin ellos habría yo vegetado tristemente en una Universidad provinciana, sin pasar, en el orden científico, de la categoría de jornalero detallista, más o menos estimable. Por ellos llegué a sentir el acre halago de la celebridad, mi humilde apellido, pronunciado a la manera alemana (Cayal), traspasó las fronteras, en fin, mis ideas, divulgadas entre los sabios, discutiéronse con calor. Desde entonces el tajo de la ciencia contó con un obrero más.

¿Cómo fue ello? Perdonará el lector si, a un acontecimiento tan decisivo para mi carrera, consagro aquí algunas noticias y amplificaciones. Declaro desde luego que la nueva verdad, laboriosamente buscada y tan esquiva durante dos años de varios tanteos, surgió de repente en mi espíritu como una revelación. Las leyes que rigen la morfología y las conexiones de las células nerviosas en la sustancia gris, patentes primeramente en mis estudios del cerebelo, confirmáronse en todos los órganos sucesivamente explorados. Séame lícito formularlas desde luego:

1.º Las ramificaciones colaterales y terminal es de todo cilindro del eje acaban en la sustancia gris, no mediante red difusa, según defendían Gerlach y Golgi con la mayoría de los neurólogos, sino mediante arborizaciones libres, dispuestas en variedad de formas (cestas o nidos pericelulares, ramas trepadoras, etc.).

2.º Estas ramificaciones se aplican íntimamente al cuerpo y dendritas de las células nerviosas, estableciéndose un contacto o articulación entre el protoplasma receptor y los últimos ramúsculos axónicos.

De las referidas leyes anatómicas despréndense dos corolarios fisiológicos:

3.º Puesto que el cuerpo y dendritas de las neuronas se aplican estrechamente a las últimas raicillas de los cilíndros-ejes, es preciso admitir que el soma y las expansiones protoplásmicas participan en la cadena de conducción, es decir, que reciben y propagan el impulso nervioso, contrariamente a la opinión de Golgi, para quien dichos segmentos celulares desempeñarían un papel meramente nutritivo.

4.º Excluida la continuidad substancial entre célula y célula, se impone la opinión de que el impulso nervioso se transmite por contacto, como en las articulaciones de los conductores eléctricos, o por una suerte de inducción, como en los carretes de igual nombre.

Las referidas leyes, puro resultado inductivo del análisis estructural del cerebelo, fueron confirmadas después en todos los órganos nerviosos explorados (retina, bulbo olfatorio, ganglios sensitivos y simpáticos, cerebro, médula espinal, bulbo raquídeo, etc.). Ulteriores trabajos nuestros y ajenos (de Kölliker, Retzius, Van Gehuchten, His, Edinger, V. Lenhossék, Athias, Lugaro, P. Ramón, Cl. Sala, etc.) revelaron que las referidas normas estructurales y fisiológicas se aplicaban también, sin violencia, al sistema nervioso de vertebrados e invertebrados. Según ocurre con todas las concepciones legítimas, la mía fue consolidándose y ganando progresivamente en dignidad conforme se acrecía el círculo de la exploración comprobatoria.

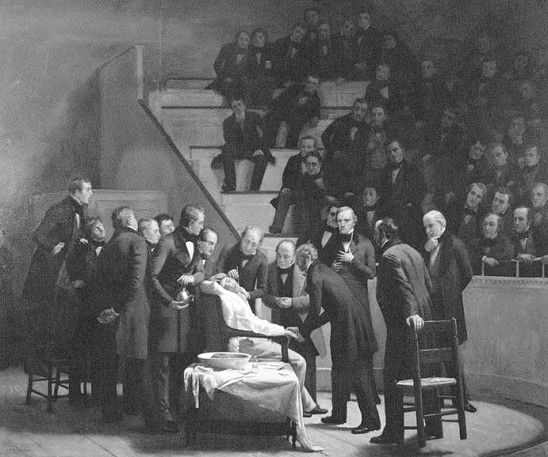

Primera demostración pública con éxito de la anestesia quirúrgica, llevada a cabo el 16 de octubre en el Hospital General de Massachusetts. Cuadro de Robert Hinckley (1882).

La mano salvadora: antisépticos

Aportaciones como las de Virchow y Cajal dieron lugar a una imagen más correcta del cuerpo humano, de la vida, pero el siglo XIX no debe ser recordado únicamente por este tipo de avances. Es imprescindible también rememorarlo por los logros realizados en la mejora de la salud pública. Muchos de esos logros se debieron a reformas en las condiciones de vida (como el control de la calidad del agua y los alimentos, sistemas de alcantarillado o limpieza de letrinas, calles y acequias). Sin embargo, otros, extremadamente importantes, se produjeron dentro de la propia medicina, pero de la «medicina no demasiado científica», podríamos decir. Avances como los llevados a cabo por el dentista estadounidense Horace Wells (1815-1848), que en diciembre de 1844 utilizó éter, esto es, óxido nitroso (entonces denominado «gas hilarante», por los efectos estimulantes que producía), como anestésico para extraerse él mismo una de sus muelas; el debido a John Collins Warren (1778-1856), ayudado como anestesista por el dentista William Thomas Morton (1819-1868), que el 16 de octubre de 1846, en el Hospital General de Massachusetts de Boston, realizó la primera operación con éter, tras la cual pronunció una frase célebre: «Señores, esto no es superchería»; el de James Young Simpson (1811-1870), que el 19 de enero de 1847 utilizó, en Edimburgo, por primera vez cloroformo para aliviar los dolores de un parto; o el de Ignaz Semmelweis (1818-1865), que en 1848 descubrió una de las causas de la infección de las heridas en la suciedad de las manos de los médicos, introduciendo medidas antisépticas (como el simple lavado de manos).

Todo esto estuvo muy bien, fue, de hecho, una bendición; ahora bien, no era suficiente: las muertes en los quirófanos continuaban proliferando, consecuencia del hecho de que todavía se desconocía por qué aquellas medidas antisépticas resultaban tan beneficiosas. Persistía un grave problema tanto sanitario como científico. Y es que ni la ciencia puede avanzar permanentemente —seguramente, a partir de un cierto estadio, ni siquiera durante demasiado tiempo— mediante el simple procedimiento de «prueba y error», como si los objetos de su interés fuesen misteriosas cajas negras, ni la medicina progresa realmente en manos de entusiastas y aventureros desprovistos de conocimientos científicos, ajenos a la medicina como la ciencia experimental que defendía Bernard. Y en este punto dos nombres destacan por encima de todos, dos nombres que sin duda merecen el título que con frecuencia se les ha otorgado, el de «benefactores de la humanidad»: Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910), los fundadores de la bacteriología, los científicos que descubrieron el origen microbiano de los procesos infecto-contagiosos. Volveré a Pasteur y Koch, pero antes, para concluir con el tema de los procedimientos asépticos, es obligado referirse al médico inglés Joseph Lister (1827-1912).

James Young Simpson.

Conocedor de los estudios que Pasteur llevó a cabo durante la primera mitad de la década de 1860 sobre la fermentación y de su descubrimiento de que el aire puede transportar bacterias que producen infecciones en heridas, pero no disponibles todavía los de Koch sobre el papel de las bacterias como fuente de infección en las heridas, Lister convirtió la gangrena de los miembros en el primer ejemplo de fermentación patológica en los humanos, estableciendo así un vínculo entre la putrefacción de la carne necrosada y los gérmenes externos descubiertos por el francés. Provisto de ese poderoso y liberador instrumento que es siempre el conocimiento, Lister encontró un eficaz remedio contra la gangrena: experimentó con éxito con ácido fénico, pulverizándolo en la sala de operaciones y aplicando curas de pomada fenicada, con el fin de destruir los microorganismos que infectaban el campo operatorio (su primer gran logro tuvo lugar en agosto de 1865, en la operación de una fractura compuesta). Poco después, en 1866, Ernst von Bergmann (1836-1907) empleó por primera vez la técnica de Lister, esterilizando con vapor los guantes y ropas del cirujano al igual que las de sus ayudantes y los instrumentos empleados.

El dominio de Lister fue sobre todo el hospital y no el laboratorio científico propiamente dicho (sus aportaciones a la naturaleza de los procesos contagiosos no fueron grandes, desde el punto de vista de la ciencia básica —en la medida en que tenga sentido aquí este término—). Aun así, cuando se leen algunos de sus escritos, queda claro que el lenguaje, preocupaciones y estudios de Lister distan de los procedimientos seguidos por los Wells, Morton, Simpson y compañía. «En el curso de una amplia investigación acerca de la inflamación y de los estados normales y patológicos de la sangre con ella relacionados —podemos leer justo al comienzo de uno de esos escritos (On the Antiseptic Principle of the Practice of Surgery [Sobre el principio antiséptico de la práctica de la cirugía]; 1867)—, llegué, hace varios años, a la conclusión de que la causa fundamental de la supuración de las heridas es la descomposición producida por la influencia de la atmósfera en la sangre o suero que retiene, y en el caso de las heridas contusas, en las porciones de tejido destruidas por la agresión.» Y más adelante, en una frase que difícilmente habría sido escrita antes de que se hubiesen desarrollado las técnicas de análisis microscópico y las ideas que surgieron de ellas: «El primer objetivo del tratamiento ha de ser la destrucción de todos los gérmenes sépticos que hayan podido penetrar en la herida, tanto en el momento del accidente como durante el tiempo transcurrido desde entonces».

Portada de Account of a New Anaesthetic Agent, as a substitute for sulphuric ether in surgery and midwifery (1847), de James Young Simpson, dedicado por él.

Joseph Lister.

Pero, fuesen o no importantes sus aportaciones «científicas», le consideremos o no un científico, sería imposible minimizar su contribución, al igual que la de sus precursores que he mencionado. Baste recordar que antes de ellos, entrar en un quirófano era en un gran porcentaje de casos casi despedirse de la vida. Tras aquellos pioneros, dentistas o cirujanos, la mortalidad operatoria, que antes de ellos se cifraba en torno al 50 por 100, descendió a un 6 por 100. Mucho para nuestros estándares actuales, prácticamente nada para lo que nuestros antepasados estaban acostumbrados. Sin olvidar que los que sobrevivían habían tenido que soportar horribles carnicerías, a las que los anestésicos pusieron también fin.

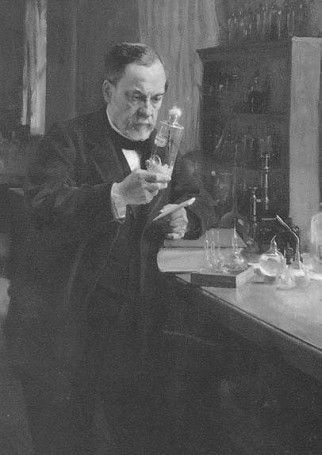

Louis Pasteur

Louis Pasteur es uno de los grandes nombres de la historia no ya de la ciencia únicamente, sino de la humanidad. Merece, por tanto, la pena recordar algunos detalles de su biografía.

Natural de Dole, en el denominado Franco Condado, e hijo de un curtidor, tras estudiar en el Collège Royal de Besançon, en donde obtuvo el grado de bachiller en letras (1840) y en ciencias (1842), Pasteur fue admitido (en 1843) en la sección científica de la École Normale Supérieure, completando sus estudios en 1845. Dos años más tarde logró el grado de doctor por la Universidad de París, con una tesis dividida en dos partes, una de química y otra de física, la primera titulada Recherches sur la capacité de saturation de l’acide arsénieux. Étude des arsénites de potasse, de soude et d’ammoniaque (Investigaciones sobre la capacidad de saturación del ácido de arsénico. Estudio de los arsenuros de potasio, la soda y el amoniaco), y la segunda, 1. Étude des phénomènes relatifs à la polarisation rotatoire des liquides. 2. Application de la polarisation rotatoire des liquides à la solution de diverses questions de chimie (1. Estudio de fenómenos relativos a la polarización rotatoria de los líquidos. 2. Aplicación de la polarización rotatoria a la solución de diversas cuestiones de química). Lejos de ser trabajos correctos pero más o menos intrascendentes, los contenidos de su tesis, sobre todo los de la segunda parte, pertenecientes al campo de la cristalografía y la simetría molecular, resultaron tan importantes que dieron origen a una nueva rama de la ciencia: la estereoquímica, que estudia la disposición de los átomos que componen las moléculas y cómo esta distribución afecta a sus propiedades. Con anterioridad a la tesis de Pasteur, se sabía de la existencia de dos formas de ácido tartárico, una que hacía girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha, y otra que no lo hacia girar en absoluto. Pasteur fue capaz de aislar un ácido tartárico desconocido entonces, que hacía girar la luz polarizada hacia la izquierda y no hacia la derecha y demostrar que el ácido tartárico que no hacía girar el plano de polarización de la luz estaba compuesto de dos cristales diferentes, uno que producía giros hacia la derecha y otro hacia la izquierda; al coexistir cristales que giraban en sentidos opuestos, el resultado era que se neutralizaban entre sí.

Comenzó así un período de su vida (1847-1857) dominado por este tipo de investigaciones, un período en el que se fue estableciendo profesionalmente. En septiembre de 1848 fue designado profesor de Física en el Liceo de Dijon, pero permaneció poco tiempo en aquel puesto, ya que en diciembre del mismo año fue nombrado profesor suplente de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estrasburgo, pasando a catedrático titular en 1852. En 1854 se trasladó a la Universidad de Lille, la ciudad de mayor actividad industrial del norte de Francia, como decano y profesor de Química de la nueva Facultad de Ciencias. En 1856, la Royal Society londinense le otorgó la prestigiosa medalla Rumford por sus estudios de cristalografía, un reconocimiento que seguramente le ayudó en acceder, el año siguiente, a París, como administrador y director de la rama de ciencias de su antigua alma mater, la École Normale Supérieure.

«Pasteur en su laboratorio», cuadro de Albert Edelfelt (1885), Museo de Orsay.

Con la instalación en la capital, el centro neurálgico de la vida francesa —incluida la científica—, los intereses profesionales de Pasteur pasaron al dominio de la fermentación y generación espontánea, al que estuvo dedicado plenamente hasta 1865. Después vendrían otras etapas de su vida científica, protagonizadas por investigaciones en: enfermedades del gusano de seda (1865-1870), estudios sobre la cerveza (1871-1876) y enfermedades infecciosas (1876-1895). A mencionar también que en 1862 fue elegido miembro de la elitista Academia de Ciencias (sección de mineralogía) y que en 1867 tomó posesión de la cátedra de Química orgánica de la Sorbona.

No es posible detenerse ni siquiera en esbozar las motivaciones y resultados del conjunto de la obra pasteuriana, pero de entrada dos hechos saltan a la vista: (a) fue un químico y físico que terminó ocupándose de problemas médicos, y (b) no eludió las investigaciones aplicadas. En realidad, ambos aspectos de su carrera están íntimamente relacionados, en una mezcla casi indisoluble en la que se halla una parte importante de la explicación de sus éxitos (no podemos tampoco olvidar —nunca se puede olvidar— su propia singularidad, la de su creatividad). Por un lado, estaban sus conocimientos químicos y físicos, que hacían de él un magnífico candidato a practicante de la medicina científica bernardiana; por otro, no era ajeno al mundo que le rodeaba, al mundo, por ejemplo, de la industria de la seda o de la cerveza, al mundo agrícola o al de las enfermedades (si como muestra sirve un botón, he aquí el título de uno de sus trabajos, y no menor: Études sur le vin: ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir [Estudios sobre el vino: sus enfermedades, causas que las provocan, procedimientos nuevos para conservarlo y para envejecerlo]; 1866). Ambos rasgos le fueron llevando, en una secuencia que a veces uno está tentado de considerar inevitable, de un tema de investigación a otro.

Así, sus estudios sobre disimetría molecular le condujeron a ocuparse del alcohol amílico, activo también ópticamente. Ahora bien, resulta que el alcohol amílico desempeña un papel importante en la fermentación láctica. Se abría de esta manera la puerta a las investigaciones de Pasteur sobre fermentación, un hecho este que él mismo reconoció y explicó en la sección inicial de su primer artículo en este campo («Mémoire sur la fermentation appelée lactique» [«Memoria sobre la fermentación llamada láctica»]; 1857), que habitualmente se considera marca el inicio de la bacteriología como ciencia: «Creo que es mi deber indicar con algunas palabras cómo me he visto conducido a ocuparme en investigaciones sobre las fermentaciones. Habiendo aplicado hasta el presente todos mis esfuerzos a tratar de descubrir los vínculos que existen entre las propiedades químicas, ópticas y cristalográficas de ciertos cuerpos con el fin de aclarar su constitución molecular, quizá pueda asombrar que aborde un tema de química fisiológica, muy alejado en apariencia de mis primeros trabajos. Sin embargo, están relacionados de forma muy directa».

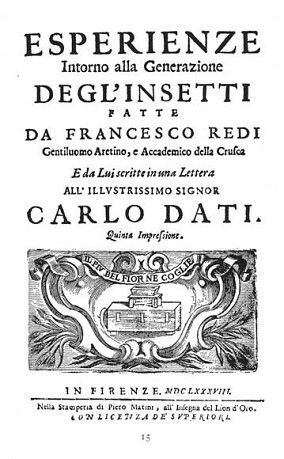

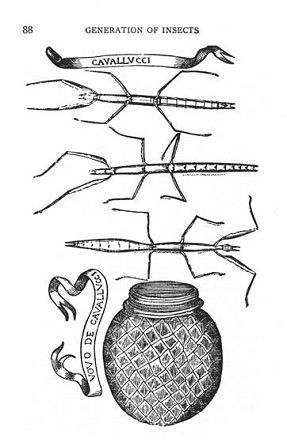

En sus investigaciones sobre la fermentación, Pasteur demostró que ésta era resultado de la acción de organismos vivos microscópicos; que no se producía cuando se excluían o aniquilaban (sometiéndolos, por ejemplo, a la acción del calor, la forma más primitiva de un proceso que, tras ser perfeccionado, recibió en honor suyo el nombre de pasteurización). Al llegar a semejantes conclusiones, Pasteur se había adentrado, lo quisiese o no, en una cuestión tan básica como de larga historia: la de si era posible la generación espontánea; esto es, si seres vivos pueden surgir de sustancias inanimadas.

Portada del libro de Francesco Redi, Esperienze intorno alla generazione degl’insetti (1688).