De muy pocos descubrimientos, teorías o científicos se puede decir lo que se puede manifestar a propósito de Charles Darwin: que generó una revolución intelectual que fue mucho más allá de, en su caso, los confines de la biología, o, de forma más general, las ciencias naturales, provocando el derrumbamiento de algunas de las creencias más fundamentales de su época. Creencias como la de que cada especie fue creada individualmente, «a imagen y semejanza de Dios», se añade en algunas religiones. Si Copérnico separó a nuestro hábitat, la Tierra, del centro del universo, Darwin despojó a la especie humana del lugar privilegiado que hasta entonces había ocupado en la naturaleza. Depurada por el paso del tiempo, la idea básica de la teoría darwiniana de la evolución de las especies, o de la selección natural, es que no hay una tendencia intrínseca que obligue a las especies a evolucionar en una dirección determinada, que no existe una fuerza que empuje a las especies a avanzar según una jerarquía predeterminada de complejidad, ni tampoco una escala evolutiva por la que deban ascender. Se puede hablar de «evolución de las especies», es cierto, pero se trata de un proceso básicamente abierto, sin final único. Si se trasladan especies a lugares diferentes y aislados, cada una de ellas cambiará sin referencia a las otras, y el resultado sería un grupo de especies distintas aunque «filialmente» relacionadas.

Fue durante el siglo XIX cuando Darwin —y Wallace— llegó a semejante conclusión, pero, recurriendo a la expresión newtoniana, si pudo hacerlo fue porque estuvo subido a hombros de gigantes; o si parece exagerado emplear esta expresión (perfectamente adecuada, de todas maneras, en algunos casos): porque se apoyó en los esfuerzos de hombres —todavía, ¡ay!, las mujeres estaban muy apartadas, salvo contadas excepciones, de los menesteres científicos— que, antes que él, se dedicaron con pasión y denuedo al estudio de la vida presente en la naturaleza. Sería, en consecuencia, injusto no mencionar, aunque sea brevemente, a algunos de estos naturalistas, sin los cuales no habría existido el Darwin al que la humanidad honra. Antes, sin embargo, quiero efectuar un pequeño comentario.

Vida y Naturaleza

Hasta ahora he hecho hincapié sobre todo en aquellas ramas de la ciencia que más fácilmente se acomodan al molde que suministra la matemática, disciplinas como la física o la astronomía, o a aquellas en las que la cuantificación —aunque acaso no la expresión analítica, la integral o la ecuación diferencial— constituye pieza primordial, como es el caso de la química. Dije en su momento que la necesidad de utilizar la herramienta más básica de la matemática, contar, se debió hacer patente a los humanos casi en los primeros momentos del inicio de su camino intelectual-racional, como denotan las muescas encontradas en huesos. Ahora bien, por muy necesario que les resultase contar, más debió serlo relacionarse con la vida, vegetal y animal, que encontraban a su alrededor. Lo que quiere decir que el aprendiz de botánico o zoólogo, el naturalista principiante, tuvo obligatoriamente que preceder al matemático en ciernes (por cierto, otro tanto cabe decir, con pequeñas diferencias, de la medicina, pero de ella me ocuparé en otro capítulo, aunque ya nos haya aparecido de pasada a propósito de Vesalio). Relevante en este sentido es lo que escribió el antropólogo y etnólogo polaco Bronislaw Malinowski (1884-1942) en las primeras páginas de su ensayo titulado Magia, ciencia y religión: «Un momento de reflexión basta para mostrarnos que no hay arte ni oficio, por primitivo que sea, ni forma organizada de caza, pesca, cultivo o depredación que haya podido inventarse o mantenerse sin la cuidadosa observación de los procesos naturales y sin una firme creencia en su regularidad, sin el poder de razonar y sin la confianza en el poder de la razón; esto es, sin los rudimentos de lo que es ciencia».

Así que, si me he ocupado de la matemática, la astronomía, la física o la química, ¿por qué no lo he hecho antes de las ciencias de la vida, si a ellas debieron atender en primer lugar nuestros antepasados lejanos, más interesados en saber de plantas y animales que de estrellas, movimientos o números? Reconozco que esta es una crítica fundada. Mi única respuesta es la organización de este libro, que tiende a escudarse en algunos personajes, y así Darwin, al que he elegido como estandarte de las ciencias naturales, es posterior a los Euclides, Newton y Lavoisier. Pero dicho esto, admitida la culpa (o la incoherencia), y reconocido que no fue, ni mucho menos, Darwin el pionero en ese ámbito tan próximo a los de nuestra especie —de hecho, a los de cualquier especie en este planeta llamado Tierra—, repasemos brevemente, como anunciaba hace un momento, los nombres y méritos principales de algunos de los gigantes sobre cuyos hombros se subió Charles Darwin.

Naturalistas anteriores a Darwin

Precisamente por la inmediatez y espontaneidad de la relación de la flora y fauna con los humanos, encontramos conocimientos naturalistas en todos los continentes, en todos los tiempos y en todas las culturas que, de una forma u otra han dejado rastros que hemos sido capaces de identificar. Así, el que yo mencione ahora unos cuantos nombres no quiere decir, en absoluto, que puedan enorgullecerse de haber inaugurado nuevos campos de indagación y síntesis; sin duda que aportaron mucho, pero en gran medida fueron, sobre todo los más antiguos, herederos y deudores de unos saberes y tradiciones que se pierden en la noche de la historia. Su gran ventaja fue el haber sido bendecidos por el don de la escritura, en formas y en épocas que permitieron que superasen mejor el paso del tiempo.

No fue, en los sentidos que acabo de precisar, el primero, pero cualquier historia de naturalistas debe detenerse en un nombre que ya nos ha aparecido con relación a otros intereses: Aristóteles. Este gigante, de todos los tiempos y de todos los universos intelectuales, también se ocupó de la vida presente en la naturaleza, como muestra uno de los aproximadamente treinta tratados suyos que han sobrevivido (se cree que fue autor de más de ciento cincuenta), Investigación sobre los animales, De historia animalium según su título latino (fue traducida al latín por Theodorus Gaza [c. 1400-1475], un griego residente en Italia, que publicó su versión en 1476; la editio princeps —es decir, la primera edición de una obra que ya estaba en circulación antes de la invención de la imprenta— griega es de 1497), «el mejor libro que nos queda de la Antigüedad» para Voltaire (Diccionario filosófico), en el que recorrió el reino animal, describiendo los diferentes órganos y funciones de unas cuatrocientas especies de animales, aunque no trató de realizar ningún tipo de clasificación sistemática (esto es algo que tendría que esperar a Linneo), un aspecto que se refleja en que no intentase crear ningún tipo de nomenclatura científica, limitándose a emplear las denominaciones entonces habituales.

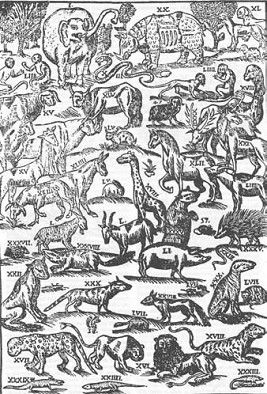

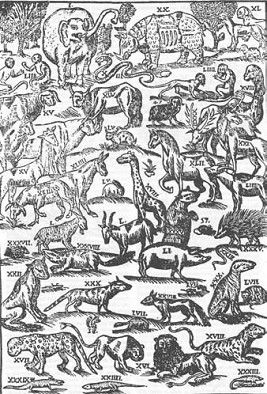

Láminas de la traducción al castellano de De la Huerta de la Historia natural de Plinio.

Segundo tras Aristóteles, entre los antiguos, fue un romano, Cayo Plinio Segundo (23-79), más conocido como Plinio el Viejo. Su origen constituye en sí un hecho bastante raro, ya que el Imperio Romano destacó más en el derecho o en la técnica que en la ciencia. Su voluminosa Historia natural, la que haría que su nombre superase esa difícil prueba que es el paso del tiempo, está dividida en treinta y siete libros, en los que analizaba y, sobre todo, describía el mundo, los elementos, países, pueblos, animales, plantas, medicamentos, geología, mineralogía e inventos varios; constituía, en suma, una ambiciosa enciclopedia de todos los conocimientos que había acumulado el mundo clásico.

Cayo Plinio Segundo, Historia natural, traducción de Francisco Hernández, Libro Octavo, Capítulo XXV («Del crocodilo, scinco o estinco e hipopótamo»):

Cría el río Nilo crocodilos [para nosotros, por supuesto, cocodrilos], pestilencia de cuatro pies, perjudicial en el río y en la tierra. Sólo éste entre todos los animales terrestres carece del uso de la lengua; sólo éste muerde moviendo la quixada superior, siendo fuera desto terrible por tener las ringleras de los dientes ásperas, a manera de púas de peine. Tiene muchas vezes más de 18 cobdos en largo. Pone huevos, tamaños como los de los gansos y échase sobre ellos en lugares a los cuales sabe con cierta adivinación que, por más que crezca el Nilo aquel año, no allegará. No hay animal que, de menor origen y principio, crezca en mayor grandeza. Está armado de uñas y cuero tan rezio que no admite herida. Vive los días en la tierra y las noches en el agua, lo uno y lo otro por razón del abrigo o templanza.

Estando, pues, este animal harto de peces y, con la boca suzia de lo que se le apega del manjar, dormido en la ribera, una pequeña ave llamada allí trochilo y, en Italia, rey de las aves, le incita y convida a que abra la boca, limpiándole primeramente unas partes y otras della por razón de su propio mantenimiento, y después los dientes y adentro la garganta. Estando ellos muy boquiabiertos, con la dulcedumbre que sienten de que los estén desta manera rascando, en el cual deleite viéndole el ichneumón agravado de sueño, se entra como una saeta por la garganta y le rompe a bocados el vientre.

El gran naturalista español Francisco Hernández (1517-1587), médico de cámara de Felipe II, que dedicó más de una década a la no pequeña empresa de verter al castellano la obra de Plinio, que acompañó de abundantes comentarios, escribió en la «Dedicatoria» al Rey Prudente que añadió a su traducción que «la divina Historia de Plinio, donde (como él dize en el Prohemio) comprehendió 20 mil cosas notables, de las cuales tocan pocas los estudiosos, con lección de dos mil libros, sacadas de 100 autores exquisitos y raros de que hoy apenas tenemos algunos y, esto, tan elegante, ordenada y diligentemente, con tanto compendio y sustancia, que no hay capítulo que no pudiese dilatarse en un cumplido volumen. De donde es que no me espanta haver algunos notado a Plinio de hombre que excede a ratos los límites de la verdad, por escrivir cosas tan raras y admirables y que tiene Naturaleza tan ocultadas a los más de los hombres, que no es maravilla parecerles a los que no las han visto mentirosas e increíbles, pues como ninguna, casi, afirma Plinio, que no señale causa o autor». Más modestas, pero expresadas con una belleza que todavía, poco menos de dos mil años después, conmueve el espíritu, eran las pretensiones del propio Plinio, como queda reflejado en las siguientes palabras que incluyó en el «Prólogo» que dedicó al emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano: «Arduo es dar novedad a las cosas antiguas, a las nuevas autoridad, lustre a las no usadas, a las pesadas gracia, a las dudosas crédito, a todas naturaleza y a su naturaleza todas».

Leonard Fuchs, según aparece en uno de sus libros: New Kreüterbuch [Nuevo herbario], 1543.

Más famosa tal vez (desde luego en España, gracias a la edición que de ella hizo el médico segoviano Andrés Laguna [1511-1559]), aunque más limitada, fue una obra casi contemporánea a la de Plinio: De materia medica, de Pedacio Dioscórides Anazarbeo (c. 4090), médico griego instalado en Roma que sirvió en las legiones de Nerón. Sus largos viajes con el ejército —por Grecia, España, norte de África, las Galias y Siria— le dieron ocasión para reunir una gran cantidad de conocimientos, que reunió en De materia medica, conocida por muchos como, simplemente, «el Dioscórides», básicamente una enciclopedia farmacológica, en la que trataba de las propiedades medicinales de plantas (de las que describía más de 600), animales (90) y minerales (90).

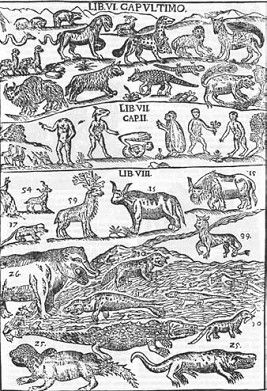

Uno de los aspectos que dan importancia al libro de Leonard Fuchs, De Historia stirpium (Basilea, 1542), son sus ilustraciones. Para destacar este aspecto, la obra incluyó una lámina especial dedicada a la preparación de las ilustraciones. Albrecht Meyer, que dibujó las plantas, aparece a la derecha, mientras Heinrich Füllmaurer, que llevó esos dibujos a bloques de madera, se encuentra a la izquierda. Abajo, un retrato de Veit Rudolph Speckle, responsable de la preparación final de las planchas de madera para la imprenta.

Siguiente en esta breve lista de naturalistas es Leonard Fuchs (1501-1566), médico alemán, uno de los primeros en intentar establecer una terminología botánica, cuyo nombre se ha mantenido en, por ejemplo, un género de plantas: las fuchsiáceas. En su De historia stirpium (Sobre la historia de las plantas; 1542), ordenó alfabéticamente, por sus nombres griegos, alrededor de quinientas plantas, incluyendo grabados coloreados de extraordinaria belleza, creados por tres artistas de su tiempo: Heinrich Füllmaurer, Albrech Meyer y Veit Rudolph Speckle, quien se encargó de la preparación final de las planchas de madera para la imprenta.

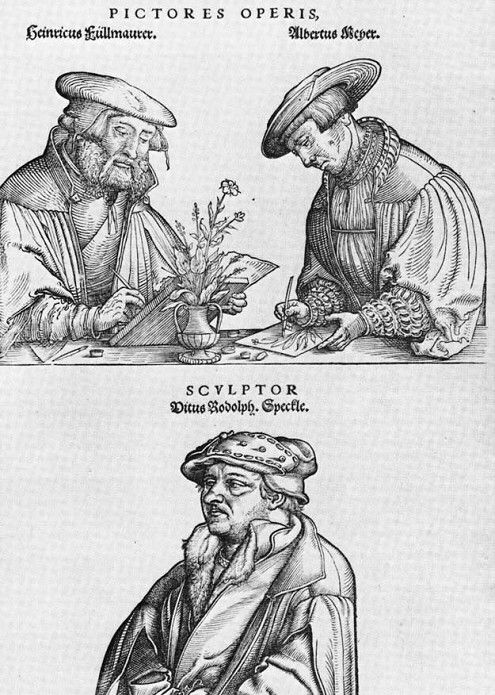

Contemporáneo de Fuchs fue Konrad Gessner (1516-1565), autor de una Historia animalium (1551-1558), en cinco volúmenes tamaño folio, que marcó el inicio de la zoología moderna (se le considera el primer tratado auténticamente zoológico). En ella cada animal era listado alfabéticamente, por su nombre latino, con información detallada y un grabado. Gessner fue también el primero en preparar un libro ilustrado dedicado a los fósiles, De omni rerum fossilium genere (1565), en el que también participaron otros autores (como su amigo, el médico Johannes Kentmann, responsable del ensayo titulado Nomen claturae rerum fossilium, un catálogo de su colección personal de fósiles, formada por unas seiscientas piezas de restos de minerales, animales y plantas).

Georges Louis Leclerc de Buffon.

Un paso sustancial fue el dado por el médico y botánico italiano Andreas Caesalpinus (1519-1603), o, simplemente, Cesalpino, quien en De plantis (1583) describió unas mil quinientas plantas, clasificadas por géneros en quince grupos. Linneo lo consideró el primer verdadero sistematizador de la botánica, aunque, podemos añadir nosotros, muy lejos aún de lo que conseguiría el gran botánico sueco. Al prestar poca atención a los usos médicos de las plantas, elevó la botánica al nivel de una verdadera ciencia independiente.

Con Carl Linnaeus (1707-1778), o Linneo, médico y naturalista sueco, se llega a una de las cumbres de la botánica. Con él, la taxonomía botánica, la clasificación de las plantas, alcanzó una posición nunca antes lograda. Su gran contribución fue la nomenclatura binaria, que da a cada especie dos nombres, el genérico (común a todas sus congéneres) y el específico (que sirve para concretar, dentro del género, a qué especie pertenece). De sus obras, mencionaré: Systema naturae (1735), un esbozo de su esquema de clasificación de toda especie vegetal y animal, incluyendo al hombre; Philosophia botanica (1751), y la que él consideraba su mejor obra, Species plantarum (Especies de plantas; 1753).

El mismo año en que nació Linneo, vio la luz otro nombre importante de las ciencias naturales: el francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788). Fue, sin embargo, más un divulgador que un investigador que hiciese avanzar sustancialmente el conocimiento. Sus libros, como Histoire naturelle (1749-1789) o Époques de la nature (1779), en el que analizaba el desarrollo de la historia de la Tierra, dividiéndola en siete épocas, no poseen un gran valor científico, aunque sin duda sirvieron para estimular el estudio de la naturaleza, algo que, es preciso insistir en ello, también forma parte del mundo de la ciencia.

Clasificar, encontrar rasgos comunes en especies diferentes, es una tarea muy importante, pero en modo alguno agota el universo de los problemas que plantea el estudio de la vida; es, simplemente, uno de sus primeros estadios. Inevitables son también preguntas que surgen de manera natural, casi inevitable, a un espíritu medianamente inquieto: ¿cómo han llegado a producirse las especies que vemos, al igual que otras que, parece, las han precedido?, o ¿cómo se han generado los diversos órganos que existen en los seres vivos, sean éstos vegetales o animales?, sin olvidar una mucho más primaria y compleja, una que ha estado dominada —secuestrada acaso sería una expresión más adecuada— por las religiones, la de cómo surgió en primera instancia la vida.

Por supuesto, a esas cuestiones —no la del origen de la vida— se dirigió Charles Darwin; terminó dirigiéndose, mejor dicho, pero no fue el primero en hacerlo, como él mismo reconoció en las primeras líneas de su gran libro, Sobre el origen de las especies. Uno de los que mencionaba, el principal, fue Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829).

La función crea el órgano: Lamarck

El menor de los once hijos de una familia aristocrática venida a menos, Lamarck se alistó en el ejército cuando tenía dieciséis años, abandonándolo por motivos de salud tras haber servido en la guerra de los Siete Años. Estudió entonces medicina, aunque pronto se interesó por la botánica y la meteorología, introduciendo una técnica simplificada de clasificación de plantas, que le sirvió para ser nombrado, en 1781, botánico del rey. En 1788 consiguió una plaza de ayudante de botánica en el Jardin des Plantes de París. Cuando la Convención reorganizó este centro, transformándolo en el Muséum d’Histoire Naturelle, creó doce cátedras y en 1793 adjudicó a Lamarck la de animales inferiores. Entre 1799 y 1810 publicó los once volúmenes de sus Annuaires météorologiques, en 1801 el Systême des animaux sans vertèbres, ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux (Sistema de animales invertebrados, o tabla general de clases, órdenes y géneros de estos animales), en donde estableció un orden de clasificación según los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso; incluido en este libro se encuentra el «Discours d’ouverture» con el que inauguró el curso de invertebrados que dictó en el Muséum d’Histoire Naturelle en 1800 y en el que presentó por primera vez su teoría de la evolución de los caracteres adquiridos, teoría que desarrolló de manera más completa en Recherches sur l’organisation des corps vivants (Investigaciones sobre la organización de los cuerpos vivos; 1802).

Retrato de Lamarck, viejo y ciego.

Para Lamarck los cambios producidos en las especies a lo largo del tiempo eran resultado de dos factores: el primero, una tendencia natural en el mundo orgánico hacia una complejidad cada vez mayor y, en segundo lugar, a la influencia del entorno. A este esquema general añadía dos hipótesis: (a) la generación espontánea como medio de dar lugar a las formas de vida más sencillas, y (b) como el medio de producir especies más complejas, el desarrollo, mediante su empleo repetido, de nuevos órganos heredables. Esta segunda hipótesis —que son las circunstancias las que introducen cambios en los seres vivos, y que los nuevos caracteres adquiridos de esta manera se mantienen en la descendencia, convirtiéndose así en hereditarios— se hizo especialmente popular: «la función crea el órgano» —una frase esta que todavía forma parte de la cultura popular— o, recíprocamente, «la falta de uso produce su degeneración».

Charles Darwin, «Noticia histórica del desarrollo de las ideas acerca del origen de las especies antes de la publicación de la primera edición de esta obra» (Sobre el origen de las especies, 1859):

Daré aquí una breve noticia del desarrollo de las ideas acerca del origen de las especies. Hasta hace poco tiempo, la gran mayoría de los naturalistas creía que las especies eran creaciones inmutables y que habían sido creadas separadamente. Esta opinión ha sido hábilmente sostenida por muchos autores. Unos pocos naturalistas, por el contrario, han creído que las especies sufren modificaciones y que las formas orgánicas existentes son deficientes, por verdadera generación, de formas preexistentes. Pasando por alto las alusiones a este asunto en los escritos clásicos [aquí, en una nota a pie de página, Darwin mencionaba a Aristóteles y a su libro Physicae Auscultationes], el primer autor que en los tiempos modernos lo ha tratado con espíritu científico fue Buffon; pero como sus opiniones fluctuaron mucho en diferentes períodos y no entra en las causas o modos de transformación de las especies, no necesito entrar aquí en detalles.

Lamarck fue el primero cuyas conclusiones sobre este asunto despertaron mucho la atención. Este naturalista, justamente celebrado, publicó primero sus opiniones en 1801, y las amplió mucho en 1809, en su Philosophie Zoologique, y después, en 1815, en la Introducción a su Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. En estas obras sostuvo la doctrina de que las especies, incluido el hombre, han descendido de otras especies. Fue el primero que prestó el eminente servicio de despertar la atención acerca de la probabilidad de que todos los cambios, tanto en el mundo orgánico como en el inorgánico, sean el resultado de una ley y no de una interposición milagrosa. Lamarck parece haber sido llevado poco a poco a su conclusión sobre el cambio gradual de las especies por la dificultad de distinguir entre especies y variedades, por la gradación casi perfecta de formas en ciertos grupos y por la analogía con las producciones domésticas. Respecto a los medios de modificación, atribuyó algo a la acción directa de las condiciones físicas de la vida, algo al cruzamiento de las formas ya existentes y mucho al uso y desuso, esto es, a los efectos de la costumbre. A este último agente parece atribuir todas las hermosas adaptaciones existentes en la naturaleza, tales como el largo cuello de la jirafa para ramonear en las ramas de los árboles. Pero Lamarck creyó igualmente en una ley de desarrollo progresivo; y como todas las formas orgánicas tienden de este modo a progresar, para explicar la existencia en el día presente de seres sencillos sostuvo que estas formas se engendran en la actualidad espontáneamente.

El Museo de Historia Natural de París.

Un lugar en el que Lamarck defendió con especial concisión y claridad sus ideas fue en un libro que tituló Philosophie zoologique (Filosofía zoológica), publicado en 1809. En él encontramos las dos leyes siguientes:

(I) En todo animal que no ha traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano lo debilita y hasta lo hace desaparecer.

(II) Todo lo que la Naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias en que su raza se ha encontrado colocada durante largo tiempo, y consecuentemente por la influencia del empleo predominante del tal órgano, o por la de su desuso, la Naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos, con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos, o a los que han producido estos nuevos individuos.

Leyes de las que extraía, como un simple corolario, la siguiente proposición:

No son los órganos, es decir, la naturaleza y la forma de las partes del cuerpo de un animal, los que han dado lugar a sus hábitos y a sus facultades particulares, sino que, por el contrario, sus hábitos, su manera de vivir y las circunstancias en las cuales se han encontrado los individuos de que proviene son los que con el tiempo han constituido la forma de su cuerpo, el número y estado de un órgano y las facultades, en suma, de que goza.

Darwin, como vemos, no inventó la idea de trasmutación o de evolución; en este sentido, fue más heredero que inventor del concepto de que la vida evoluciona, una idea ésta que, de hecho, era consistente —si se prefiere, se vio favorecida, estimulada— con la cosmología evolutiva que tiene como uno de sus puntos principales de partida la hipótesis nebular de Laplace (1796) sobre el origen del sistema solar. Al igual que Lamarck, Darwin llegó a la conclusión de que las especies pueden variar, lo que no quiere decir, no obstante, que aceptase lo que el naturalista francés sostenía con respecto a los mecanismos de variabilidad: en lugar de la «función crea el órgano», él utilizó la idea de «selección natural». Lamarck se contentaba con explicar —es un ejemplo muy conocido— que los cuellos de las jirafas se hicieron más largos debido a que estos animales tenían que alcanzar las copas de los árboles para alimentarse, pero no podía decir nada, absolutamente nada, con relación a la pregunta de cómo, o por qué, se transmitían cambios como éstos a generaciones sucesivas. Aun sin poseer tampoco él una teoría de la herencia y sin que necesitase efectuar hipótesis alguna sobre el origen de su punto de vista, la teoría de Darwin, el mecanismo que introdujo (la supervivencia de los más aptos), era más satisfactoria, más poderosa: las jirafas que habían nacido (por razones que no podía determinar) con cuellos más largos eran capaces de sobrevivir mejor que las que no los tenían.

Explicaciones de Lamarck sobre la forma de las serpientes (Philosophie zoologique, capítulo VII: «De la influencia de las circunstancias sobre las acciones y los hábitos de los animales y la de las acciones y los hábitos de estos cuerpos vivientes como causas que modifican su organización y sus partes»):

En los moluscos acéfalos, el gran desarrollo de la envoltura de estos moluscos ha hecho innecesarios sus ojos y hasta su cabeza. Aunque ambos órganos formaban parte del plan de organización de dichos animales, debieron desaparecer por falta de uso. En último, entraba en el plan de los reptiles, como en el de los otros animales vertebrados, la distribución de cuatro patas dependientes de su esqueleto. Por consecuencia, las serpientes debieron tenerlas; pero habiendo adquirido el hábito de arrastrarse sobre la tierra y de ocultarse entre las hierbas, su cuerpo, por efecto de los esfuerzos repetidos para alargarse, con el fin de pasar por espacios angostos, adquirió una longitud considerable y no proporcionada a su anchura. En consecuencia, en tal caso, las patas hubiesen sido inútiles para estos animales, tanto que habrían resultado incapaces para mover su cuerpo. Así, la falta constante de estas partes las hizo desaparecer totalmente, aunque estriban en el plan de organización de los animales de su clase…

Las serpientes que se arrastran por la superficie de la tierra tenían necesidad de ver principalmente los objetos elevados o que están por encima de ellos. Esta necesidad debió influir sobre la situación del órgano de la vista de estos animales y, en efecto, tienen los ojos colocados en las partes laterales y superiores de la cabeza para advertir fácilmente lo que está por encima de ellos o a sus lados, pero apenas ven lo que está delante y a corta distancia. No obstante, obligados a suplir este defecto de la vista para reconocer los cuerpos que se encuentran delante de su cabeza y que podrían herirlos al avanzar, se vieron precisados a palpar estos cuerpos con la ayuda de su lengua, que alargan extraordinariamente. Este hábito no sólo ha contribuido a hacer esta lengua delgada, muy larga y muy contráctil, sino que la obligó también a dividirse para palpar muchos objetos a la vez.

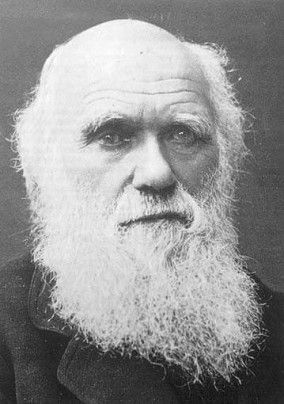

Charles Darwin: infancia y educación

Charles Darwin (1809-1882) nació el 12 de febrero de 1809, el segundo hijo varón del médico Robert Darwin y Susannah, hija mayor de Josiah Wedgwood, el fundador de la célebre dinastía de ceramistas. Fue siempre un hombre de medios y precisamente por ello pudo realizar la obra que llevó a cabo. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin (1731-1802), médico próspero, además de poeta, filósofo y botánico, fue también uno de los precursores de la teoría evolucionista, anterior incluso a Lamarck. Su libro Zoonomia; or the Laws of Organic Life (Zoonomía; o las leyes de la vida orgánica; 1794-1796), contiene, en efecto, párrafos como el siguiente: «¿Sería demasiado atrevido imaginar que todos los animales de sangre caliente han surgido a partir de un filamento vivo… con la capacidad de adquirir partes nuevas, dotadas con nuevas inclinaciones, dirigidas por irritaciones, sensaciones, voliciones y asociaciones?; y poseyendo así la facultad de continuar mejorando mediante su propia actividad inherente, y de transmitir esas mejoras a su posteridad, ¡un mundo sin fin!».

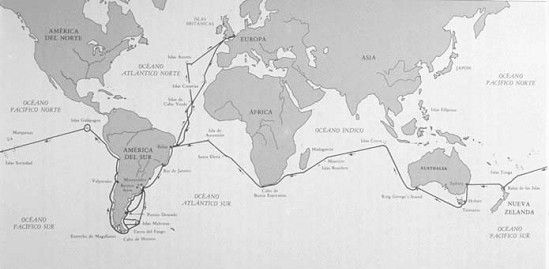

Ruta que siguió el Beagle.

En cuanto a la educación recibida por Charles, tenemos que en 1825 se matriculó en la Universidad de Edimburgo, con la intención de estudiar medicina. En 1827 abandonó esa idea, al igual que la universidad escocesa, trasladándose a la de Cambridge, con el propósito, no demasiado definido, de prepararse para entrar en la Iglesia de Inglaterra como sacerdote. En Cambridge, sin embargo, Darwin profundizó en los intereses, hasta entonces puramente amateurs, que había desarrollado en el campo de las ciencias naturales.

Como alumno, no fue demasiado brillante; él mismo escribió en su autobiografía: «Durante los tres años que pasé en Cambridge perdí el tiempo, en lo que a estudios académicos se refiere, tan completamente como en Edimburgo o en la escuela». Pero no debemos dejarnos llevar demasiado lejos con manifestaciones como la anterior. Así, en Cambridge entró en contacto con el sacerdote y geólogo Adam Sedgwick (1785-1873), woodwardian professor de Geología en la universidad, quien le enseñó los elementos básicos de geología. Sedgwick continuó siendo amigo de Darwin toda su vida, a pesar de las fuertes críticas que posteriormente haría a Sobre el origen de las especies.

Nada más finalizar sus estudios universitarios, encontró la oportunidad ideal de avanzar en esos intereses naturalistas: fue aceptado como acompañante del capitán —y con la posibilidad de aprovechar el viaje para recoger especímenes de historia natural— en un barco de la marina británica que debía cartografiar ciertos tramos del litoral sudamericano, el Beagle, que zarpó del puerto de Portsmouth el 27 de diciembre de 1831, en un viaje que le llevó a las islas de Cabo Verde, Río de Janeiro, Montevideo, Bahía Blanca, Buenos Aires, Santa Fe, la Patagonia y la Tierra del Fuego, el estrecho de Magallanes, Valparaíso, Perú, el archipiélago de las Galápagos, Tahití y Nueva Zelanda, Australia, el cabo de Buena Esperanza, las islas de Ascensión, Canarias y Azores, antes de regresar a Inglaterra, cinco años después (octubre de 1836), siendo por entonces una persona muy distinta, humana y, sobre todo, intelectualmente.

El viaje en el Beagle

El Beagle era un barco pequeño, una corbeta bergantín de 242 toneladas, con 74 personas a bordo. Su capitán era Robert FitzRoy (1805-1865), un personaje complejo, que además de marino fue, en mayor o menor grado, explorador, topógrafo, cartógrafo y meteorólogo, sin olvidar que llegó a ser gobernador de Nueva Zelanda.

La expedición en la que participó Darwin (que no recibió ningún tipo de salario, teniendo que costearse él mismo los gastos en que incurrió durante el viaje) no fue la primera ni para FitzRoy, ni para el Beagle. Entre 1826 y 1830 el Beagle, junto al navío Adventure, había estado recorriendo la costa de Sudamérica, bajo el mando del capitán Stokes, que se suicidó en 1828, el mismo final que en su momento eligió FitzRoy. Debido a este hecho, FitzRoy, hasta entonces en otro barco, fue puesto al mando del Beagle. Fue precisamente durante aquella expedición cuando FitzRoy, en febrero de 1830, tomó como rehenes a varios nativos de Tierra del Fuego como castigo por haber robado uno de los botes para cazar ballenas. De estos rehenes, FitzRoy llevó consigo cuatro a Inglaterra, con la idea de sacar a aquellos «salvajes» de la «creación bruta», enseñarles inglés y que participaran de los beneficios de la civilización británica. Estos fueguinos recibieron los singulares nombres de Jemmy Button, Fuegia Basket, Boat Memory y York Minister. En el viaje que comenzó en 1831, FitzRoy se llevó a estos indígenas, y en el Journal of Researches into the Geology and Natural History of the Various Countries Visited by H.M.S. Beagle from 1832 to 1836 (1839), traducido habitualmente al castellano bajo el título de Viaje de un naturalista alrededor del mundo, en el que Darwin narró sus principales experiencias durante la travesía, se refirió a ellos, incluyendo algunos dibujos realizados por el propio FitzRoy.

Aunque en sus descripciones de los fueguinos Darwin no hizo ninguna alusión al trato (en este caso paternalista, especialmente) que éstos recibían, en otros momentos de su viaje tuvo ocasión sobrada para encontrarse con dimensiones más dramáticas de la relación que colonos y visitantes europeos (o norteamericanos) mantenían con los indígenas: la esclavitud, que Darwin aborrecía, mientras que FitzRoy la defendía. De nuevo, en el Viaje de un naturalista alrededor del mundo narró algunas de las experiencias a las que se enfrentó en este sentido.

Así, el 14 de abril de 1832, mientras estaba visitando una gran hacienda en las márgenes del río Macae, en Brasil, estuvo «a punto de presenciar uno de esos actos atroces que sólo pueden ocurrir en un país donde reina la esclavitud. A consecuencia de una querella y de un proceso, el propietario estuvo a punto de separar a los esclavos varones de sus mujeres y de sus hijos para ir a venderlos en subasta pública en Río. El interés, y no un sentimiento compasivo, fue lo que impidió que se perpetrase este acto infame. Hasta creo que el propietario nunca pensó que pudiera ser una inhumanidad eso de separar así a treinta familias que vivían juntas desde hacía muchos años; y, sin embargo, afirmo que su humanidad y su bondad le hacían superior a muchos hombres. Pero, en mi opinión, puede añadirse que no tiene límites la ceguera producida por el interés y el egoísmo. Voy a referir una insignificante anécdota que me impresionó más que ninguno de los rasgos de crueldad que he oído contar. Atravesaba yo una balsa con un negro más que estúpido. Para conseguir hacerme comprender, hablaba alto y le hacía señas; al hacerlas, una de mis manos pasó junto a su cara. Creyóse, me figuro, que estaba encolerizado y que iba a pegarle, pues inmediatamente bajó las manos y entornó los ojos, echándome una mirada temerosa. Nunca olvidaré los sentimientos de sorpresa, disgusto y vergüenza que se apoderaron de mí al ver a ese hombre asustado con la idea de parar un golpe que creía dirigido contra su cara. Habíase conducido a ese hombre a una degradación más grande que la del más ínfimo de nuestros animales domésticos».

Picos de cuatro especies de pinzones de las Galápagos (del Viaje de un naturalista alrededor del mundo).

Charles Darwin tuvo por tanto motivos sobrados para, como mencioné antes, madurar como persona durante los años de su viaje en el Beagle.

En las Galápagos

Un momento central del viaje de Darwin tuvo lugar cuando llegó al archipiélago de las Galápagos, en el océano Pacífico, frente al norte de América del Sur. Pasó únicamente cinco semanas explorando sus islas, entre septiembre y octubre de 1835, pero la impresión que produjeron en él aquellas semanas fue duradera y la teoría de la evolución que posteriormente elaboró debe mucho a lo que vio allí.

En el Viaje de un naturalista alrededor del mundo encontramos pasajes que muestran que, efectivamente, en las Galápagos Darwin observó detalles que le serían de gran utilidad más adelante. Aparecen éstos en cuanto llegó, el 8 de octubre de 1835, a la isla James, en donde permaneció ocho días:

Muy curiosa es la historia natural de estas islas, y merece la mayor atención. La mayor parte de las producciones orgánicas son esencialmente indígenas y no se las encuentra en ninguna parte; hasta entre los habitantes de las diferentes islas aparece cierta diversidad. Todos los organismos tienen, sin embargo, cierto grado de parentesco más o menos marcado con los de América, aun cuando separan al archipiélago del continente 500 o 600 millas de océano… Viendo todas las colinas coronadas por sus cráteres, y perfectamente marcados todavía los límites de cada corriente de lava, hay motivo para creer que, en una época geológicamente reciente se extendía el océano donde se encuentran ellas hoy. Así pues, tanto en el tiempo como en el espacio nos encontramos frente a frente del gran fenómeno, del misterio de los misterios: la primera aparición de nuevos seres sobre la tierra…

El fenómeno más curioso es la perfecta graduación en el grueso de los picos, en las diferentes especies de Geospiza, que varía entre el tamaño del de un pico-gordo y el de un pinzón… El pico del Cactornis se parece algo al del estornino; el del cuarto subgrupo, Camarhynchus, adopta en cierto modo la forma del papagayo. Al considerar esta graduación y diversidad de conformaciones en un grupito de pájaros tan próximos unos a otros, podría creerse que en virtud de una pobreza original de pájaros en el archipiélago, se había modificado una sola especie para llegar a fines diferentes.

Es preciso, no obstante, introducir algunos matices. Es cierto que Darwin encontró en las Galápagos indicios que apuntaban en la dirección de que se había producido una evolución diferencial entre algunas especies que habitaban en islas diferentes. Pero inicialmente tales evidencias no fueron tantas como a veces se dice. Instalado en Londres tras regresar de su viaje, Darwin pidió al ornitólogo John Gould (1804-1881) que clasificase algunas aves que había capturado en algunas islas. En enero de 1837, Gould le informó que un grupo de esas aves que Darwin pensaba pertenecían a especies diferentes sin origen común, eran en realidad todos pinzones, aunque de variedades (finalmente convertidas en especies) distintas, como atestiguaban sus picos. Semejante información fue muy importante para que Darwin pensase que era la separación entre islas, con medios naturales distintos, lo que había producido la variación de especies observada.

Fuese cual fuese la secuencia temporal de sus razonamientos, lo que es indudable es que lo que vio en las Galápagos constituyó un paso notable en el camino que le condujo a su teoría de la evolución. Una impresión esta que confirma el contenido de una carta que el 11 de enero de 1844 Darwin envió al botánico Joseph Dalton Hooker (1817-1911), y que contiene una de mis frases favoritas: «Me impresionó tanto la distribución de los organismos de las Galápagos… y… el carácter de los mamíferos fósiles de América… que decidí reunir a ciegas toda suerte de hechos que pudieran tener que ver de alguna forma con lo que son las especies. He leído montones de libros de agricultura y horticultura, y no he parado de recoger datos. Por fin han surgido destellos de luz, y estoy casi convencido (totalmente en contra de la opinión con la que empecé) de que las especies no son (es como confesar un crimen) inmutables. El cielo me libre del disparate de Lamarck de “una tendencia al progreso”, “adaptaciones debidas a la paulatina inclinación de los animales”, etc.».

«Es como confesar un crimen», escribía. Más de siglo y medio después, todavía podemos imaginarnos cuáles debieron ser sus sentimientos ante la idea, ante la evidencia, que se imponía a su cerebro. Una idea que iba en contra no sólo de la mayoría de las creencias científicas aceptadas hasta entonces, sino también, algo que seguramente era más doloroso para él, en contra de las «divinas». Más adelante volveré a esta cuestión, la de los conflictos emocionales que se debieron de producir en el espíritu de Darwin. Ahora tengo que abordar otro punto: el del papel que desempeñó en su obra la geología.

Charles Lyell

La teoría de la evolución darwiniana adquiere su significado principal en el dominio de la biología, de los seres vivos, pero para llegar a ella no es suficiente con los hechos que surgen de ese ámbito científico, es preciso también utilizar lo que revela la naturaleza geológica de la Tierra. También en este sentido, el viaje en el Beagle constituyó una experiencia única para Darwin.

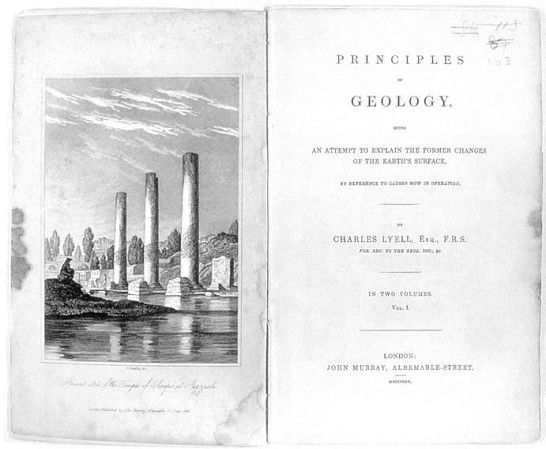

Definición de la geología según Lyell (Principles of Geology, inicio del capítulo I [1830]):

La geología es la ciencia que investiga los sucesivos cambios que han tenido lugar en los reinos orgánico e inorgánico de la naturaleza; investiga las causas de estos cambios y la influencia que han ejercido en modificar la superficie y estructura externa de nuestro planeta.

Y no sólo por lo que vio, sino porque fue entonces cuando se familiarizó con las ideas geológicas de Charles Lyell (1797-1875), la persona que, más que ningún otro, estableció la geología como una auténtica ciencia, como una disciplina en la que no tenían lugar las especulaciones, en la que el peso de las ideas recibidas no era una carga que agostaba el surgimiento de opiniones diferentes o enfoques críticos, lo que no quiere decir, desde luego, que Lyell fuese el fundador de la disciplina; en una lista superficial, antes que él realizaron aportaciones significativas a la geología (ya me referí de pasada a las contribuciones de Gessner y Buffon): Nicolaus Steno (1638-1686), un danés que pasó la mayor parte de su vida en Italia y que en 1669 publicó un libro, De solido intra solidium naturaliter, basado en sus observaciones en la Toscana, que constituye una de las piezas fundacionales de la geología, paleontología y cristalografía (fue el primero en demostrar que la corteza de la Tierra está formada por estratos); James Hutton (1726-1797), el escocés que defendió —sobre todo en Theory of the Earth (Teoría de la tierra; 1788)— la denominada teoría «plutónica», según la cual la causa de los cambios observados en la Tierra (como la erosión, las erupciones volcánicas o los movimientos terrestres) se deben a su calor interno, teoría que se oponía a la «neptuniana», que sostenía que tales cambios tenían un origen acuoso, y que defendió, entre otros, el alemán Abraham Gottlob Werner (1750-1817), quien pensaba que hacía miles de años el agua cubrió la Tierra y las rocas se formaron a partir de la cristalización de sus minerales; igualmente notable contribuyente al avance de la geología fue el naturalista francés Georges Cuvier (1769-1832), uno de los fundadores de la paleontología de vertebrados, enemigo de cualquier idea de evolución, incluida la de que los cambios que se detectan en la superficie de la Tierra pudiesen ser debidos a una acción gradual de elementos geo-meteorológicos cotidianos: por el contrario, él creía que las modificaciones en las formas de vida tanto del mundo orgánico como del inorgánico eran el resultado de sucesos catastróficos repentinos, justo lo contrario de lo que se esforzó en articular y defender Lyell.

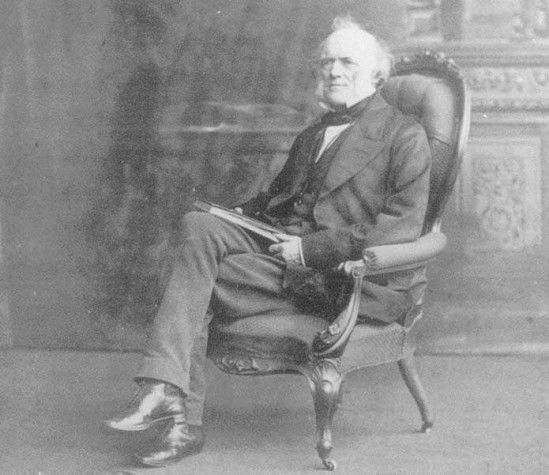

Charles Lyell, fotografiado por Ernest Edwards (1863).

Principles of Geology, de Lyell (tomo I, 1830).

Charles Lyell nació en Kinnordy, Kirriemuir (Escocia) en 1797. Hombre de medios económicos, viajó extensamente desde su juventud, prestando especial atención a las características geológicas de los lugares que visitaba. Estudió derecho en Oxford a finales de la década de 1810, practicando esta profesión entre 1825 y 1827. En 1826 fue elegido miembro de la Royal Society y en 1831 catedrático de Geología en el King’s College de Londres. Recibió prácticamente todos los honores que su patria podía ofrecer (sus restos reposan en la abadía de Westminster).

Lyell fue, en efecto, el principal responsable de que fuera aceptado el denominado «principio del uniformismo», que mantiene que las rocas y las formaciones geológicas terrestres son resultado de procesos ordinarios que ocurren paulatinamente, día a día, sumando a la postre largos períodos de tiempo. En 1830, publicó el primer tomo de sus Principles of Geology (el tercero, y último, apareció en 1833), significativamente subtitulado An Attempt to Explain the Former Changes of the Earth’s Surface (Un intento de explicar los cambios precedentes en la superficie de la Tierra), en donde aplicaba ese principio a la explicación de muchas de las formaciones geológicas que había descubierto a lo largo de sus viajes por Europa y América. Da idea de la influencia que llegó a ejercer esta obra, uno de los clásicos indiscutibles de la literatura científica de todos los tiempos, el que Lyell viviese para ver la publicación de trece ediciones revisadas de su libro.

Ahora bien, las ideas de Lyell no fueron aceptadas por todos. Existían, además, serios argumentos en su contra; argumentos que provenían del estado de conocimientos en otras disciplinas, como la física, una ciencia más avanzada entonces que la geología.

Argumentos de William Thomson (Lord Kelvin, 1824-1907) en contra del principio del uniformismo: «The “doctrine of uniformity” in Geology briefly refuted» («La “doctrina de la uniformidad” en geología refutada brevemente»), Proceedings of the Royal Edinburgh Society (1865):

La «doctrina de la uniformidad» en geología, según es sostenida por muchos de los más eminentes geólogos británicos, supone que la superficie de la Tierra y su corteza superior han sido, aproximadamente, como son en la actualidad, en temperatura y otras propiedades físicas, durante millones de millones de años. Pero el calor que sabemos, por observación, emite ahora la Tierra es tan grande que si esta acción hubiese operado con algún grado de uniformidad durante 20.000 años, la cantidad de calor perdida por la Tierra habría sido casi tanta como la que calentaría, a 100° centígrados, una cantidad de roca de superficie ordinaria del tamaño de 100 veces la masa de la Tierra. Esto sería más que suficiente para fundir una masa de roca de superficie igual en magnitud a toda la Tierra. Ninguna hipótesis relativa a acción química, fluidez interna, efectos de la presión a gran profundidad o carácter posible de las sustancias del interior de la Tierra, que posea el menor vestigio de probabilidad, puede justificar la suposición de que la corteza superior de la Tierra ha permanecido aproximadamente como es en la actualidad, mientras que a través de toda o de parte de la Tierra se ha perdido una cantidad de calor tan grande.

De hecho, en algunos aspectos la situación que se produjo entonces recuerda a la que surgió cuando Copérnico propuso el sistema heliocéntrico, sin saber cómo contestar a las objeciones que se le planteaban acerca de por qué no se detectaba el movimiento de la Tierra. Entonces hubo que esperar, como ya hemos visto, a que se desarrollase la mecánica newtoniana para responder a semejantes preguntas, mientras que en el caso de la geología de Lyell hubo que aguardar al descubrimiento de la radiactividad y de la física cuántica.

Volviendo ya a Darwin, tenemos que el reverendo John Stevens Henslow (1796-1861), catedrático de Mineralogía y de Botánica en Cambridge, y uno de los profesores de Darwin allí, además de su amigo mientras vivió, recomendó a éste que llevara consigo en el viaje del Beagle el primer tomo de los Principios lyellianos. Como confesó en su «Autobiografía», lo leyó «atentamente, y me resultó de gran ayuda en muchos aspectos. El primer lugar que examiné, Santiago, en el archipiélago de Cabo Verde, me demostró claramente la maravillosa superioridad del método que Lyell aplicaba a la geología, en comparación con el de los autores de cualquiera de las obras que yo llevaba conmigo o que haya leído después». Antes, en una carta que dirigió el 29 de agosto de 1844 al geólogo aficionado (y suegro de Lyell), Leonhard Horner (1785-1864), Darwin había manifestado: «Siempre tengo la sensación de que mis libros salen a medias del cerebro de Lyell».

Naturalmente, sus trabajos geológicos de campo llevaron a Darwin a los fósiles. Y sabemos que el estudio de los fósiles constituye una pieza fundamental para cualquier historia natural, y para cualquier teoría de la evolución. También, por cierto, se interesó por los corales. «Durante el último medio año —escribía el 29 de abril de 1836 desde Puerto Lewis en Mauricio a su hermana Caroline—, el tema de la formación del coral ha sido una cuestión de particular interés para mí. Espero ser capaz de expresar algunos de los hechos desde un punto de vista más sencillo y coherente que aquel desde el cual se ha considerado hasta ahora. Siempre me ha parecido monstruosa la idea de que una isla lagunar, de 30 millas de diámetro, se basara en un cráter submarino de iguales dimensiones.» De hecho, en 1842, publicaría un libro, Coral Reefs (Arrecifes de coral), en el que sostenía que estas formaciones se debieron al crecimiento ascendente del coral durante la subsidencia gradual del lecho marino adyacente a las islas volcánicas. Fue, como vemos, más que el autor de El origen de las especies.

Regreso a Inglaterra, matrimonio e ideas religiosas

Tras su viaje en el Beagle, el prestigio de Darwin aumentó con rapidez, incluso antes de que comenzasen a ser publicados los libros en que se daba cuenta de los resultados de la expedición, libros como los tres volúmenes de Narrative of the Surveying Voyages of His Majesty’s Ships Adventure and Beagle between the Years 1826 and 1836 (Descripción de los viajes de reconocimiento de los barcos de Su Majestad Adventure y Beagle entre 1826-1836), de los cuales el tercero fue escrito por el propio Darwin (fue reimpreso como obra aparte con el título, ya citado, de Journal of Researches into the Natural History of Geology of the Countries Visited by H.M.S. Beagle from 1832 to 1836), y no apareció hasta 1839, la Zoology of the Voyage of the H.M.S. Beagle (1838-1843), dirigida por Darwin, o los tres tomos de Geology of the Voyage of the Beagle (1842-1846).

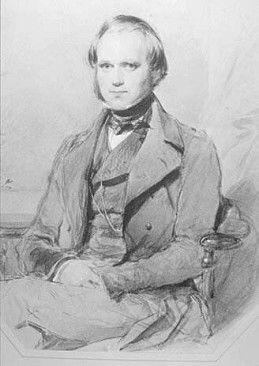

Charles Darwin en 1840 (acuarela de George Richmond).

Emma Darwin a la edad de 32 años (retrato de George Richmond).

Un acontecimiento importante en su vida fue su matrimonio. Un científico es también un ser humano, y en este sentido parecería una trivialidad señalar que semejante acontecimiento fue para él un momento importante. Siempre lo es… o lo debería ser. Pero en el caso de Darwin lo fue especialmente, ya que por motivos de salud pasaría la mayor parte de su vida en su finca familiar, rodeado de su esposa e hijos.

Fue en enero de 1839 cuando Charles se casó con Emma Wedgwood (1808-1896), una de sus primas carnales. Emma aportó al matrimonio no sólo una fortuna considerable, sino —todos los datos apuntan en la misma dirección— una relación armónica y gratificante.

Hay un aspecto que conviene reseñar y que tiene que ver con la cuestión de los conflictos emocionales que se debieron de producir en la mente de Darwin a causa del encuentro, ni fácil ni, a la postre, armonioso, entre sus convicciones científicas y las creencias religiosas imperantes en su tiempo y entorno, en las que él mismo había sido educado, y de las que participó durante una parte de su existencia. Emma Darwin fue a lo largo de toda su vida una mujer profundamente religiosa y contempló con preocupación algunos de los desarrollos intelectuales de su esposo en este dominio. De hecho, fue ella la responsable de las omisiones introducidas en la edición que su hijo Francis Darwin (1848-1925) hizo de la «Autobiografía» de su padre, titulada Recollections of the Development of my Mind and Character (Memorias del desarrollo de mi pensamiento y mi carácter), omisiones que tienen que ver, precisamente, con las ideas religiosas a las que llegó Charles, y que no serían identificadas y restauradas hasta 1958, cuando una nieta suya, Nora Barlow, preparó una edición completa.

Muy poco después de su boda, en febrero de 1839, Emma escribió a Charles una carta en la que le comunicaba algunas de sus preocupaciones al respecto:

El estado de pensamiento que deseo conservar con respecto a ti es sentir que mientras estás actuando conscientemente y deseando sinceramente, y tratando de conocer la verdad, no puedes estar equivocado; pero existen algunas razones que se me imponen y que me impiden que te pueda ofrecer siempre este apoyo. Me atrevo a decir que tú mismo a menudo has pensado en ellas antes, pero escribiré lo que ha estado en mi cabeza, sabiendo que mi propio amado me perdonará. Tu mente y tiempo están llenos de interesantes temas y pensamientos de la clase más absorbente, esto es, los que se siguen de tus propios descubrimientos, pero que hacen que te sea muy difícil evitar considerar como interrupciones otros tipos de pensamientos que no tienen relación con lo que estás buscando, o que seas capaz de prestar toda tu atención a los dos lados de la cuestión. Existe otra razón que produciría un gran efecto en una mujer, pero no sé si tanto en un hombre —pienso en Erasmus [hermano de Charles], de cuyo entendimiento tienes tan alta opinión y al que tanto afecto profesas, que ha pasado por esto antes que tú—… También me parece que la dirección de tus investigaciones puede haberte conducido a considerar las dificultades principalmente desde un lado, y que no has tenido tiempo de considerar y de estudiar la cadena de dificultades desde el otro, pero creo que no consideras tus opiniones como formadas. Espero que la costumbre de las investigaciones científicas de no creer nada hasta que no está probado, no influya tu mente demasiado en otras cosas que no se pueden probar de la misma manera, y que si son verdaderas es probable que estén por encima de nuestra comprensión.

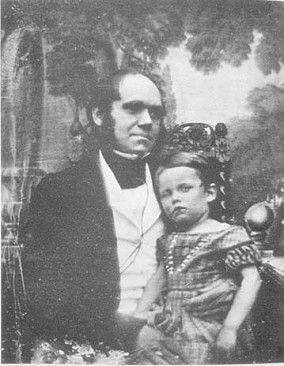

Charles Darwin y su hijo mayor, William, según un daguerrotipo fechado el 23 de agosto de 1842.

Darwin recordaría toda su vida esta misiva. Tras su muerte, fue encontrada, muy manoseada y con este comentario escrito: «Muchas veces la he besado y llorado sobre ella».

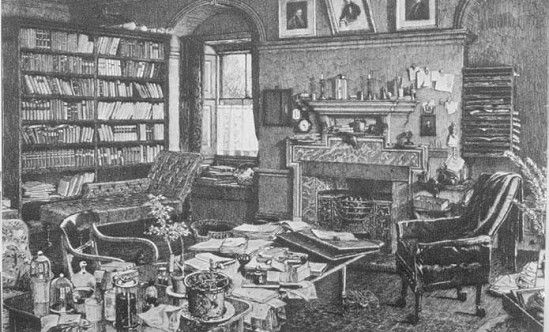

La casa de Darwin en Down, en 1872.

Una gran cantidad de documentos que se han conservado muestran con claridad que el gran naturalista inglés tuvo que luchar duramente, consciente e inconscientemente, con sus ideas religiosas mientras daba forma a sus ideas evolucionistas y escribía El origen de las especies. Como no deseaba alarmar —y enfrentarse— a la conservadora sociedad victoriana, puso mucho cuidado en minimizar los aspectos materialistas de su teoría al presentarla públicamente, intentando dar la impresión de que la evolución natural opera a la larga en beneficio de los seres vivos. Incluso parece que llegó a manejar la idea de presentar la selección natural como manifestación de un poder cuasidivino supervisor que podía seleccionar las variantes útiles, tal como un criador de animales lo hace con especies domésticas. De hecho, algunos biógrafos de Darwin sostienen que en las dudas religiosas producidas por sus investigaciones científicas se encuentra el origen de las tensiones emocionales que pudieron exacerbar su predisposición a trastornos estomacales y palpitaciones cardíacas, trastornos que le impedían trabajar durante largos períodos, y que contribuyeron a hacer de él casi un recluso en la casa georgiana de Down, un pueblecito situado a 25 km de Londres, en donde Charles y Emma Darwin vivieron desde 1842. (Otros, sin embargo, piensan que acaso contrajo la enfermedad de Chagas durante sus viajes por Sudamérica.)

En realidad, Darwin fue modificando sus creencias religiosas poco a poco, paulatinamente, aunque terminó rompiendo definitivamente con el pasado, con su formación y tradición religiosa. Dos pasajes extraídos de su autobiografía, de la sección titulada «Creencia religiosa», que, como señalé, su hijo Francis eliminó al publicarla, muestran la radicalidad de las ideas a las que llegó. Recordando épocas en las que al contemplar, por ejemplo, la grandeza de la selva brasileña llegaba al «firme convencimiento de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma», el autor de El origen de las especies escribía, ya próxima, de hecho, su muerte: «No concibo que esas convicciones y sentimientos íntimos tengan valor alguno como evidencia de lo que realmente existe. El estado mental que las escenas grandiosas despertaban en mí años atrás, y que estaba íntimamente relacionado con la creencia en Dios, no difería en su esencia de lo que a menudo denominamos sentido de lo sublime; y por difícil que sea explicar el origen de este sentido, mal puede ofrecerse como un argumento a favor de la existencia de Dios; pues no lo es más que los poderosos, aunque indefinidos, sentimientos similares evocados por la música».

Estudio de Darwin en Down.

Refiriéndose a continuación al argumento de la extrema dificultad, o casi imposibilidad, de concebir el universo como resultado de la casualidad o necesidad ciegas, Darwin ofrecía una posible explicación que no se apartaba del razonar científico, y que preludiaba la esencia de los argumentos de la sociobiología de la segunda mitad del siglo XX: «Al reflexionar sobre ello me siento compelido a considerar una Causa Primera con una mente racional análoga en cierto grado a la del hombre; y merezco ser llamado teísta. Pero entonces surge la duda, ¿se puede confiar en la mente del hombre —que, estoy convencido, se desarrolló a partir de una mentalidad tan primitiva como la que poseía el más primitivo de los animales— cuando infiere conclusiones tan sublimes? ¿No pudieran ser éstas el resultado de la relación entre causa y efecto, que aunque nos parece necesaria probablemente depende sólo de la experiencia heredada? Tampoco podemos pasar por alto la probabilidad de que la inculcación constante de la creencia en Dios en la mente de los niños produzca un efecto tan pronunciado, y quizás heredado, en sus cerebros no totalmente desarrollados, que les resulte difícil liberarse de su creencia en Dios, como a un mono liberarse de su miedo y aversión a una serpiente».

Pero retornemos al proceso del desarrollo de sus ideas científicas.

La idea de la Selección Natural

Las experiencias que extrajo en el viaje en el Beagle, lo que aprendió en libros como el de Lyell, al igual que sus observaciones sobre la evolución producida por la selección artificial de animales domésticos, fueron sin duda importantes para la formación de su teoría evolutiva, pero todavía eran necesarios otros elementos. Uno de ellos, el principal, el mecanismo que impulsaba la evolución, lo encontró en las ideas del economista Thomas Robert Malthus (1766-1834).

Recurriendo de nuevo a su «Autobiografía», encontramos en ella los siguientes pasajes: «En octubre de 1838, esto es, quince meses después de haber empezado mi estudio sistemático, se me ocurrió leer por entretenimiento el ensayo de Malthus sobre la población y, como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que por doquier se deduce de una observación larga y constante de los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo estas condiciones las variaciones favorables tenderían a preservarse, y las desfavorables a ser destruidas. El resultado sería la formación de especies nuevas».

De manera algo más detallada, la historia es como sigue. A mediados de marzo de 1837, aparentemente como resultado de las conclusiones a que llegó con respecto al significado de las ya citadas identificaciones de John Gould, y también a las del conservador del Museo Hunteriano del Royal College of Surgeons de Londres y Hunterian professor en esta institución, Richard Owen (1804-1892), relativas, respectivamente, a los especímenes de los pájaros y mamíferos fósiles que había traído de la expedición con el Beagle, Darwin llegó a la convicción de que las especies eran mutables. Se puso entonces a reunir datos y a tomar notas en todas las direcciones que pensó le podían conducir a explicar por qué las especies llegaron a ser lo que son. Entre abril de 1837 y septiembre de 1838, llenó varios cuadernos de notas con observaciones e ideas sobre un amplio rango de temas. Entonces, en septiembre de 1838, el An Essay on the Principle of Population (Un ensayo sobre el principio de población; 1826), de Malthus, le proporcionó un mecanismo causal clave para explicar los cambios en las especies.

En el mismo The Origin of Species (capítulo III, sexta edición) se encuentran pasajes que muestran la deuda de Darwin con Malthus:

De la rápida progresión en que tienden a aumentar todos los seres orgánicos resulta inevitablemente una lucha por la existencia. Todo ser que durante el curso natural de su vida produce varios huevos o semillas tiene que sufrir destrucción durante algún período de su vida, o, durante alguna estación, o de vez en cuando en algún año, pues de otro modo, según el principio de la progresión geométrica, su número sería pronto tan extraordinariamente grande que ningún país podría mantener el producto. De aquí que, como se producen más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya con las condiciones físicas de vida. Esta es la doctrina de Malthus, aplicada con doble motivo al conjunto de los reinos animal y vegetal, pues en este caso no puede haber ningún aumento artificial de alimentos, ni ninguna limitación prudente por el matrimonio.

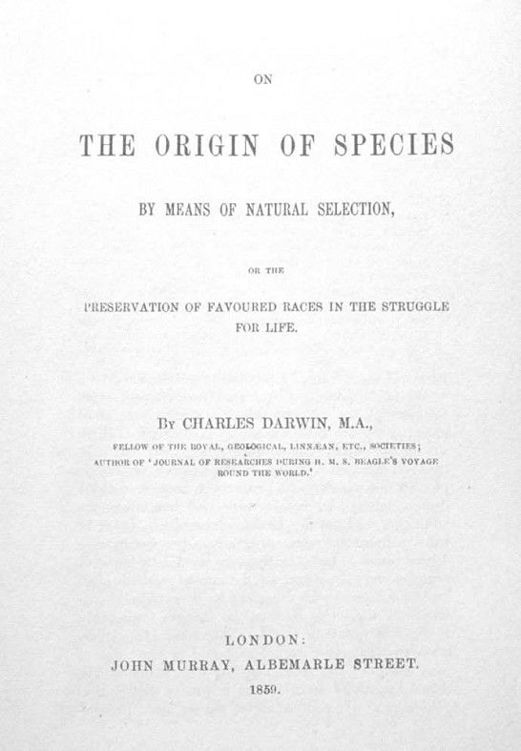

Con la base teórica que le proporcionó Malthus, Darwin continuó tomando notas y explorando nuevas avenidas de pensamiento. En el verano de 1842 pensaba que sus investigaciones habían llegado a un punto tal que estaba preparado para escribir un esbozo (cosa que hizo) de su teoría de las especies, basada en un principio al que denominó «selección natural». Dos años más tarde, esto es, en 1844, preparó una versión más larga y detallada. Sin embargo, todavía pasarían quince años hasta que fuese publicado El origen de las especies, aunque el ensayo de 1844 —que pidió a su esposa se encargase de publicar si moría antes de escribir la gran obra que planeaba— se puede considerar como una primera versión de su gran libro de 1859.

La razón por la que pasaron tantos años hasta la escritura y publicación de El origen de las especies es que el exigente espíritu de Darwin no se conformaba con algunos indicios, por muy claros que éstos pareciesen. Deseaba estar seguro, y así se convirtió en un infatigable, casi obseso, buscador de hechos, de detalles, que completasen el gran rompecabezas que quería componer: nada más y nada menos que la historia natural de la vida en la Tierra. En este punto reside precisamente su singularidad: como hemos visto, algunos antes que él pensaron en la existencia de procesos evolutivos, pero únicamente propusieron —el caso de Lamarck— mecanismos imposibles, sin prácticamente datos que los sustentaran sistemáticamente, mientras que Darwin disponía de una idea plausible y de una enorme cantidad de datos que la sustentaba. En este sentido, durante la década de 1850 llevó a cabo estudios y experimentos de todo tipo: sobre, por ejemplo, hibridación, paleontología, variación y cría de palomas y otros animales domésticos, modos de transporte natural que pudiesen explicar la distribución geográfica de los organismos después del origen evolutivo de cada forma en una sola región, un problema que a su vez le condujo a diseñar experimentos del tipo de cuánto tiempo podrían flotar las semillas en agua salada y después germinar; si las semillas y los huevos pequeños podrían ser transportados en el barro incrustado en las patas de los pájaros o qué semillas podrían atravesar el sistema digestivo de un ave y sobrevivir. Su correspondencia da fe de lo intenso y diverso de sus intereses y pesquisas: «[haz] el favor, si tienes la oportunidad cuando estés en Derbyshire, de preguntar por mí a alguna persona de las que me hablaste si la descendencia del pato almizclado macho y el pato común hembra se parece a la descendencia del pato almizclado hembra y el macho común», preguntaba el 25 de enero de 1841 a un primo segundo suyo, William Darwin Fox (1805-1880). «Si su amigo reside cerca de las partes donde el chetah se utiliza para cazar —escribía el 11-12 de julio de 1845 a Joseph Dalton Hooker, director adjunto de los Reales Jardines Botánicos de Kew, especialista en taxonomía y geografía de plantas y amigo íntimo suyo—, estoy especialmente interesado en saber si alguna vez los han criado en domesticación; o si nunca o rara vez, y si copulan, y de cuál se piensa es el fallo, del macho o de la hembra. También, si reside en los distritos donde se cultiva el gusano de seda, cualquier información relativa a si varían en algo las polillas, las orugas o los capullos, si los habitantes ponen especial cuidado en seleccionar buenos individuos para criar, si hay alguna creencia tradicional sobre el origen de cualquier cría, es decir, si en diferentes distritos se encuentran diferentes formas de cría de la misma especie. O cualquier información de este tipo. Esto sería incalculablemente valioso para mí.» Y, de nuevo a Fox, el 7 de mayo de 1855 (es mi último ejemplo): «Odiarás la simple visión de mi letra; pero después de esta vez te prometo que no te pediré nada más, al menos durante mucho tiempo. Dado que vives en un suelo arenoso, ¿tenéis ahí lagartos completamente comunes? Si los tenéis, ¿crees que sería demasiado ridículo ofrecer una recompensa por huevos de lagarto a los niños de tu escuela?… Si te llevaran por equivocación huevos de serpiente estaría muy bien, porque también los necesito: y no tenemos ni lagartos ni serpientes por aquí». Y a continuación explicaba a su primo el porqué de tales peticiones: «Mi objetivo es ver si esos huevos flotarán en el agua de mar, y si se mantendrán vivos flotando durante un mes o dos en mi sótano. Estoy realizando experimentos sobre el transporte de todos los seres orgánicos que puedo; y los lagartos se encuentran en todas las islas y, por consiguiente, tengo muchas ganas de ver si sus huevos soportarán el agua de mar».

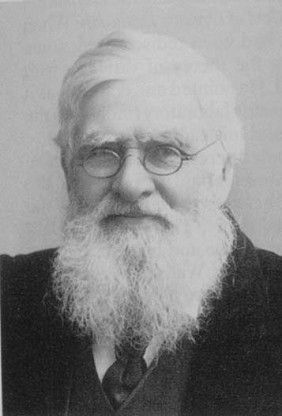

Alfred Russel Wallace

Inmerso en sus investigaciones, esforzándose por sustanciar de la forma más completa posible la idea de la selección natural, Darwin sufrió uno de los mayores contratiempos que pueden aquejar a un científico que persigue un gran descubrimiento, que se da cuenta que tiene prácticamente en sus manos: constatar que otro investigador se le adelanta. En el caso de Darwin ese «otro investigador», que llegó a la misma conclusión, y la puso en circulación (restringida) antes de que Darwin pensase en publicar sus pensamientos, se llamaba Alfred Russel Wallace (1823-1913).

Natural de Usk, una pequeña localidad inglesa próxima a la frontera con Gales, y de origen humilde, el primer trabajo de Alfred Wallace consistió en ayudar a su hermano John en trabajos de agrimensura para un ferrocarril. Antes de cumplir 30 años trabajó como maestro de escuela en Leicester. Por entonces ya mostraba su interés por la historia natural: leyendo, por ejemplo, la descripción del viaje del Beagle. La fama de Wallace, explorador y zoólogo, no se debe únicamente a su aportación a la teoría de la evolución, sino también a sus descubrimientos de nuevas especies tropicales y a haber sido el primer europeo que estudió simios en condiciones de libertad, a ser un precursor en etnografía y zoogeografía (distribución de los animales), y autor de excelentes libros de viajes e historia natural, como A Narrative of Travels on the Amazonas and Río Negro (Narración de viajes por el Amazonas y el río Negro; 1853) y The Malay Archipelago (El archipiélago malayo; 1869). Entre sus descubrimientos se encuentra la denominada «línea de Wallace», una frontera natural que atraviesa Malasia (y que, como sabemos en la actualidad, coincide con la unión de dos placas tectónicas), que separa los animales derivados de Asia de los que evolucionaron en Australia.

Como recolector tampoco tuvo nada que envidiar al Darwin que recogió y envió a la metrópoli miles de especímenes. En el «Prólogo» de The Malay Archipelago señalaba:

Como el propósito principal de todos mis viajes consistía en obtener especímenes de historia natural, tanto para mi colección particular como para suministrar duplicados a los museos y aficionados, paso a especificar el número de especímenes que recogí y que llegaron a casa en buen estado. Pero debo indicar antes que solía contratar a uno, dos y en ocasiones tres criados malayos para que me ayudasen… Permanecí ocho años ausente de Inglaterra, pero como recorrí unas catorce mil millas dentro del Archipiélago y realicé sesenta o setenta viajes distintos, cada uno de los cuales entrañaba cierta pérdida de tiempo debido a los distintos preparativos, no creo que dedicara más de seis a coleccionar.

Según mis números, mis colecciones orientales ascienden a:

310 especímenes de mamíferos

100 especímenes de reptiles

8.050 especímenes de aves

7.500 especímenes de crustáceos

13.100 especímenes de lepidópteros

83.200 especímenes de coleópteros

13.400 especímenes de otros insectos

——————————

125.660 especímenes de historia natural

Ya en 1855, Wallace publicó un primer artículo teórico («On the law which has regulated the introduction of new species» [«Sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies»]), en el que argumentaba que una especie nueva siempre empieza a existir en un área ya ocupada por especies emparentadas, una idea con claras implicaciones evolucionistas, aunque su autor no ofrecía ninguna explicación de cómo se forman las nuevas especies. Darwin leyó este artículo, pero no parece que pensase que Wallace tuviera algo que ofrecer sobre el problema de un mecanismo evolutivo.

Alfred Russel Wallace en su vejez.

Sin embargo, en febrero de 1858, mientras soportaba un ataque de fiebre en la pequeña isla volcánica de Ternate, al norte de las Molucas, Wallace llegó a la misma idea esencialmente de la selección natural que por lo común se adjudica en exclusiva a Darwin. Y, es curioso (o significativo), utilizando algunos de los mismos elementos a los que recurrió Darwin. He aquí cómo describió más tarde Wallace la génesis de su idea (My Life [Mi vida]; 1905):

En el curso de uno de estos accesos, mientras pensaba en cómo podían originarse nuevas especies, mis pensamientos se dirigieron de alguna manera hacia las «trabas reales» que se imponían al crecimiento de los salvajes y otros grupos, descritos en el famoso Essay on Population de Malthus… que había leído unos doce años antes. Estas trabas —enfermedades, hambrunas, accidentes, guerras, etc.— son lo que mantiene la población en cifras bajas… [Entonces], de pronto, brilló en mí la idea de la supervivencia de los más aptos… según la cual, en cada generación, los inferiores serían inevitablemente eliminados y los superiores se mantendrían… y, considerando el cúmulo de variación individual cuya existencia me había mostrado mi experiencia como recolector… me convencí de que, al fin, había dado con la ley natural tan largamente buscada que resolvía el problema del origen de las especies… En las dos tardes siguientes la puse cuidadosamente por escrito a fin de enviarla a Darwin en el siguiente correo.

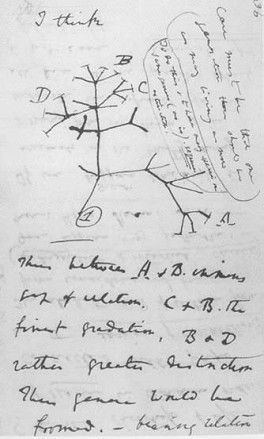

Página de uno de los cuadernos de notas (iniciado en junio o julio de 1837) de Darwin en la que aparecen sus primeras ideas sobre la evolución.

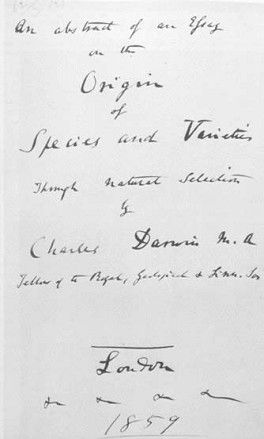

Título provisional de Sobre el origen de las especies, en una carta de Darwin a Lyell del 28 de marzo de 1859.

Se trataba del artículo «On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type» («Sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original»).

Cuando Darwin recibió el manuscrito de Wallace (debió de ser por los alrededores del 18 de junio de 1858; el manuscrito y la carta que lo acompañaba se han perdido), consultó inmediatamente con Lyell y con Hooker. De hecho, Lyell ya le había urgido antes a que diese a conocer públicamente su teoría, requerimiento al que Darwin contestaba el 3 de mayo de 1856: «Con respecto a su sugerencia de un esbozo de mi punto de vista, no sé qué pensar, pero reflexionaré sobre ello; sin embargo, va en contra de mis principios. Realizar un boceto adecuado sería absolutamente imposible, dada la gran colección de hechos que exige cada proposición. Si hiciera algo, sólo podría referirse al principal agente del cambio, la selección, y quizá señalar unos pocos rasgos directivos que sancionan dicho punto de vista, y unas pocas de las dificultades principales. Pero no sé qué pensar: antes bien, odio la idea de escribir por conseguir la prioridad, sin embargo, por supuesto, me irritaría que alguien publicara mis doctrinas antes que yo». Integridad y respeto por la ciencia, se llama semejante actitud.

Pero en 1858, ante la situación que se había creado y respondiendo a la petición de ayuda por parte de Darwin, Lyell y Hooker arreglaron todo para que el artículo de Wallace se publicara (en el Journal of the Proceedings of the Linnean Society, vol. III, n.º 9, pp. 45-62) junto con algunos materiales suministrados por Darwin. Firmado por ambos (en orden alfabético) y bajo el título conjunto de «On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection» («Sobre la tendencia de las especies a formar variedades; y sobre la perpetuación de las variedades y especies por selección natural»), el comunicado fue leído ante la Sociedad Linneana el 1 de julio de 1858 (ni Darwin ni Wallace estuvieron presentes). Precediendo a los escritos de los dos naturalistas (el de Darwin constaba de un breve extracto de uno de sus manuscritos y de un resumen de una carta que había escrito en octubre de 1857 al botánico estadounidense y catedrático de Historia Natural en la Universidad de Harvard, Asa Gray [1810-1888], a quien conoció personalmente en la década de 1850, durante una visita de éste a Kew, y que se convirtió en el principal defensor de su teoría en Norteamérica), se incluía la siguiente nota de Lyell y Hooker:

Mi querido señor:

Los artículos adjuntos, que tenemos el honor de comunicar a la Sociedad Linneana, y que se refieren al mismo tema, a saber, las Leyes que afectan a la Producción de Variedades, Razas y Especies, contienen los resultados de las investigaciones de dos infatigables naturalistas, Mr. Charles Darwin y Mr. Alfred Wallace.

Habiendo estos señores, independientemente y sin saber el uno del otro, concebido la misma muy ingeniosa teoría para explicar la aparición y perpetuación de variedades y de formas específicas en nuestro planeta, pueden ambos razonablemente reclamar el mérito de ser pensadores originales en esta importante línea de investigación; pero ninguno de ellos ha publicado sus puntos de vista, aunque durante muchos años Mr. Darwin ha sido repetidamente urgido por nosotros a que lo hiciera, y habiendo ambos autores puesto sin ninguna reserva sus artículos en nuestras manos, pensamos que impulsaría de la mejor manera los intereses de la ciencia el que una selección de ellos se presentase ante la Sociedad Linneana.

A pesar de que no habría sido difícil que surgiesen recelos, especialmente por parte de Wallace, el carácter de éste no provocó semejante resultado. De hecho, Wallace llevó su modestia hasta el extremo de titular un libro que años después, en 1889, publicó sobre la evolución: Darwinism: An Exposition of the Theory of Natural Selection with Some of its Applications (Darwinismo: Una exposición de la teoría de la selección natural con algunas de sus aplicaciones). Y Darwin reconoció estos hechos, como prueba la carta que dirigió a Wallace el 6 de abril de 1859, cuando estaba a punto de publicar El origen de las especies:

Mi querido Wallace: …

La primera parte de mi manuscrito está en las manos de Murray [el editor] para ver si quiere publicarlo. No hay prefacio, únicamente una breve Introducción, que debe leer todo aquel que lea mi libro. He copiado, verbatim… el segundo párrafo de la Introducción y verá, espero, que he dado una información razonable de su artículo en Linn. Transacts. Debe recordar que ahora estoy publicando solamente un resumen y no doy referencias. Por supuesto, aludiré a su artículo sobre Distribución; y he añadido que sé a través de correspondencia que la explicación que da de su ley es la misma que yo ofrezco. Tiene usted razón en que yo llegué a la conclusión de que la Selección era el principio de cambio a partir del estudio de producciones domesticadas; y leyendo entonces a Malthus vi inmediatamente cómo aplicar este principio. Las distribuciones geográficas y relaciones geológicas de habitantes extintos o recientes de Sudamérica me condujeron en primer lugar al tema. Especialmente el caso de las islas Galápagos.

Espero [que el libro] entre en la imprenta a comienzos del próximo mes. Será un pequeño volumen de unas 500 páginas, o así. Le enviaré, por supuesto, una copia. He olvidado si le dije que Hooker, que es nuestro mejor botánico británico, y acaso del mundo, es un converso completo, y ahora va a publicar inmediatamente su confesión de fe; y espero uno de estos días recibir las pruebas. Huxley ha cambiado y cree en la mutación de las especies: si es o no un converso a [nuestras ideas], es algo que no sé realmente. Viviremos para ver a todos los hombres más jóvenes convertidos.

Y en una posdata añadía: «No puedo decirle cuánto admiro su espíritu, el modo en que ha tomado todo lo que se ha hecho relativo a la publicación de nuestros artículos. De hecho, le había escrito una carta, diciendo que yo no debería publicar nada antes de que lo hubiese publicado usted. No había puesto esa carta en el correo cuando recibí una de Lyell y Hooker, urgiéndome a enviarles algún manuscrito y a que les permitiese actuar como considerasen correcto y honorable para nosotros dos. E hice eso».

En realidad, la historia real no fue así, aunque desde luego el comportamiento de Darwin fue bastante decente y digno. Podemos hacernos una idea mucho más correcta de ese comportamiento recurriendo a una carta que escribió a Lyell el 25 de junio de 1858, cuando se encontraba agobiado tras haber recibido las noticias de Wallace:

No hay nada en el esbozo de Wallace que no esté escrito de una manera mucho más completa en mi borrador copiado en 1844, y leído por Hooker hace unos 12 años. Hace alrededor de un año envié un corto esbozo, del que tengo copia, de mis puntos de vista… a Asa Gray, de manera que podría decir con la mayor sinceridad y probar que no he cogido nada de Wallace. Me alegraría sobremanera publicar ahora un esbozo de mis opiniones generales en aproximadamente una docena de páginas más o menos. Pero no consigo persuadirme a mí mismo de que puedo hacerlo de manera honorable. Wallace no dice nada sobre publicación, y yo adjunto su carta. Pero, puesto que no tenía pensado publicar nada, ¿puedo hacerlo con honor porque Wallace me ha enviado un esbozo de su doctrina? Quemaría todo mi libro antes de que él o cualquier otro pudiera pensar que me he comportado indignamente. ¿No cree que el hecho de que él me haya enviado este esbozo me ata las manos?…

Si pudiera publicar con honorabilidad explicaría que me he visto inducido ahora a publicar un esbozo (y me alegraría mucho que me permitiera decir que siguiendo un consejo que usted me dio hace mucho tiempo) al haberme enviado Wallace un esbozo de mis propias conclusiones generales. Solamente diferimos en que yo llegué a mis opiniones a partir de lo que la selección artificial ha hecho con los animales domésticos.