El 1 de septiembre, en la capital francesa —al mismo tiempo que la batería L y la brigada de la guardia libraban sus batallas menores en Néry y Villers-Cotterêts—, se celebraba una reunión de capital importancia en la embajada británica, en el antiguo palacio de Paulina Bonaparte, en la rue Saint-Honoré. Kitchener, venido a toda prisa desde Londres, eligió este punto de encuentro para reunirse con sir John French, al que hicieron venir desde Compiègne. Más tarde, el comandante en jefe manifestó su disgusto, primero por tener que abandonar su cuartel general para verse ni más ni menos que con Kitchener; y segundo, porque su colega como mariscal de campo, ahora un mero civil —como ministro de Guerra—, se presentó de uniforme. French denunció la visita por tratarse de una interferencia política insólita con su propia «autoridad y mando ejecutivo» y rechazó rotundamente la propuesta de Kitchener de ver en persona a la Fuerza Expedicionaria Británica en el campo de batalla. Realmente, el comandante en jefe tuvo que sentirse terriblemente inepto en compañía de un militar mucho más listo que él, que lucía la medalla conmemorativa francesa por la campaña de 1870-1871 (ofrecida a Kitchener, con retraso, el año anterior). Tras una reunión tensa, enconada incluso, se llegó a un acuerdo precario en relación con los planes operativos: sir John continuaría con la retirada de la FEB, pero tenía órdenes de actuar en plena concordancia con los planes de Joffre y cuidarse de proteger sus flancos.

En los cuatro días posteriores, la determinación de French de aprovechar al máximo la cláusula de salvaguardia de los flancos llevó a Joffre y a sus camaradas a la desesperación. El comandante en jefe británico interpretó que estas órdenes le conferían poder para rechazar las repetidas peticiones de que participara en una contraofensiva aliada. French solo pretendía mantener a sus hombres en marcha hasta que el Sena se interpusiera entre ellos y los alemanes. John Terraine ha escrito: «La incertidumbre con respecto a las intenciones británicas, su aparente determinación de no hacer nada más que retirarse mientras los alemanes invadían la mayor parte del norte de Francia, agravó muchísimo las dificultades de Joffre»[24]. Y estas eran muy considerables. Más adelante, Gallieni describió la situación de los ejércitos del país —sin duda, con un pronunciado partidismo que daba una imagen de caos hasta que él hubo tomado las riendas— de un modo que, pese a todo, entraña cierto grado de condena. Afirmaba haberse encontrado con generales, por detrás del frente, que habían perdido a sus tropas; tropas que habían perdido a sus oficiales; comandantes que no tenían ni idea de dónde estaban o adónde se suponía que iban. El 2 de septiembre, el gobernador de París habló con Joffre, que manifestó temer por la suerte del ala izquierda del 5.o Ejército, «debido a la apatía de los británicos, que no quieren marchar».

El ejército británico, en todas sus guerras —incluida la de 1939-1945—, ha acostumbrado a disfrutar del lujo de disponer de meses, incluso años, de preparación antes de verse obligado a luchar en serio. Aquellos retrasos solían ser inevitables, en cualquier caso, cuando la nación tenía que congregar a fuerzas expedicionarias y luego transportarlas por vía marítima; en ocasiones, recorriendo grandes distancias. Sin embargo, los sucesos de 1914 provocaron un trauma excepcionalmente brusco: a las tres semanas de verse sumidos en un conflicto europeo completamente inesperado, los soldados ya habían pasado de los patios de armas, los pubs, los comedores de oficiales y los campos de polo a la carnicería del campo de batalla. Para algunos —entre ellos, varios comandantes— el cambio resultó insoportable por lo drástico. Demostraron ser incapaces de dar el salto psicológico necesario para asumir sus papeles en un drama del que pendía el destino de Europa. La noche del 31 de agosto, Spears oyó que Lanrezac murmuraba para sí mismo en una voz desacostumbradamente baja y un tono nostálgico. Estaba parafraseando a Horacio: «Dichoso aquel que se queda en el hogar, acariciando el pecho de su amada, en vez de hacer la guerra»[25]. Tal rendición al sentimiento, por parte de los oficiales que fallaron a sus países en agosto de 1914, será digna de lástima, pero no de simpatía. Ningún hombre debiera aceptar grandes responsabilidades si no está dispuesto a soportar el peso que conllevan.

Para quienes aquellos días tenían asuntos urgentes, el tráfico en París y sus alrededores se había vuelto exasperante, por la multitud de soldados, vehículos y refugiados que obstruían todos los caminos por detrás del frente. Una noche, un oficial británico se vio obligado a abandonar su automóvil y echarse a andar en medio de una carretera bloqueada por un regimiento de caballería que no avanzaba: «Los grandes e imponentes coraceros, torpes y gigantescos con sus cascos y sus petos, se sentaban impasibles sobre sus caballos. No desmontó un solo hombre. En el calmado aire del atardecer, el retronar de los cañones parecía muy próximo. Una ráfaga de viento movía los penachos de cola de caballo que colgaban a la espalda de cada hombre, y luego la larga columna de acero seguía otra vez inmóvil»[26]. Un oficial del Estado Mayor del 5.o Ejército, el comandante Lamotte, tuvo que viajar a París varias veces para pedir un mayor esfuerzo a los impresores de mapas militares. Estos se enfrentaban a una insaciable demanda de representaciones de Francia, mientras decenas de millares de mapas de Alemania occidental, cuidadosamente almacenados a la espera de la gran ofensiva de Joffre, se enmohecían en un sótano a la espera de que el conflicto se equilibrara.

Los últimos días de agosto y los primeros de septiembre fueron testigo de algunos actos de heroísmo aliado, pero también de escenas que reflejaban vileza y miseria. Era habitual oír lamentos sobre el pillaje de los alemanes en Francia, que sin duda existió; no se hablaba tanto de los excesos de los soldados franceses y británicos en su retirada, aunque algunos protagonizaron saqueos despiadados, sobre todo de alcohol. A Edouard Cœurdevey le repugnó el espectáculo de destrucción creado en Le Mesnil-Amelot, en el Oise, no por el enemigo sino por las tropas coloniales francesas: «Los dueños de las grandes granjas viven en casas de un lujo inimaginable: jarrones de cristal, pianos, mesas de billar, camas suntuosas, todo lo cual ha quedado invadido por una soldadesca salvaje. Han reventado todo lo que estaba cerrado y tirado al suelo todo el contenido, han saqueado cuanto querían, han ensuciado cuanto no les era de utilidad, han destrozado los retratos de familia, han arrojado al suelo las sábanas y la ropa interior de las mujeres, han esparcido comida por las camas, la mesa de billar y los pianos. La porcelana está hecha añicos en el suelo; algunos [soldados] han [defecado] en las camas. Los alemanes no lo habrían hecho peor».

Las instalaciones médicas del ejército estaban saturadas por la cantidad de bajas. Cerca de una tercera parte de los heridos británicos que llegaban al hospital de campaña acababan muriendo de gangrena. En el ejército francés, el auxiliar médico Lucien Laby contaba que solo su propia ambulancia ya recogió a 406 hombres en el primer mes de la guerra, 650 en el segundo. A menudo era imposible evacuarlos con la luz del día, y por la noche eran difíciles de localizar incluso con la ayuda de algunos chiens sanitaires del ejército francés: 150 perros adiestrados para ello. Laby se acostumbró a emitir juicios sumarios y despiadados: abandonaba a los que no tenían perspectivas de sobrevivir y, en algunos casos, afirma haber puesto fin a sus sufrimientos con la pistola. Por todo equipo no tenía sino un suministro de vendas; contuvo la hemorragia de un hombre colocándole dos galletas de campaña en las heridas y aplicando un vendaje lo más apretado posible.

En los hospitales de campaña no había luces y, con frecuencia, sí abundaba el barro. Laby escribía: «¡Qué horror! ¡Cuántos heridos! Todos nos suplican que los cuidemos y los atendamos primero. Hay una bodega llena de ellos, además de la casa entera, en todas las habitaciones y en todas las camas». Hasta los evacuados que tenían la suerte de encontrar sitio en los trenes abarrotados podían esperar poco alivio en la retaguardia. Muchos recibían el primer tratamiento hospitalario solo después de una espera de cuatro o cinco días. El tétanos mataba multitudes. Un capellán del hospital estadounidense de Neuilly describió cómo él y sus colegas preguntaban a cada hombre dónde le habían alcanzado: «Varios se señalaban, en silencio, el cuello, la cabeza o el costado. Otros levantaban las sábanas para mostrar unos grandes parches negros, rodeados de manchas rojas. El olor es vomitivo… Esta mañana he dado la absolución a un lionés: tenía el cerebro al descubierto, y la mitad del cuerpo, paralizado, pero se mantenía bastante consciente y sensato, y podía responder sí o no a las preguntas que se le hacían».

No fueron pocos los soldados que, en buen estado físico, aprovecharon el caos de la retirada para escapar de sus unidades: algunos regresarían luego, diciendo que se habían perdido, otros se conformaron con quedarse atrás y caer prisioneros. Sir John French y su equipo no fueron los únicos en sucumbir al derrotismo; el general Joseph de Maistre, jefe del Estado Mayor del 1.o Ejército, contó luego a Spears que durante los desastres de agosto contempló, seriamente, la posibilidad de pegarse un tiro[27]. El oficial británico describió una escena del 1 de septiembre, cuando los hombres del 5.o Ejército seguían replegándose al noreste de París: «Parecían fantasmas en el Hades, expiando con su aterradora marcha infinita los pecados del mundo. La cabeza gacha, los pantalones rojos y los abrigos azules indistinguibles por el polvo, chocando contra los vehículos de transporte, contra los carros abandonados, los unos contra los otros, andaban a rastras por las interminables carreteras, con los ojos llenos de un polvo que emborronaba el hirviente paisaje, de modo que solo veían con claridad el primer plano de las mochilas tiradas, los hombres postrados y, de vez en cuando, un cañón abandonado»[28].

Los civiles trataban de esquivar las consecuencias del maremoto que barría sus comunidades, grandes o pequeñas. El alcalde de una aldea llamada Défricheur interrumpió a un grupo de soldados que sudaban cavando una tumba para un caballo, y se quejó con amargura de que estaban demasiado cerca de las casas habitadas. Entre gruñidos, los soldados se apartaron para volver a empezar el trabajo en un campo[29]. Pocas unidades en ambos bandos encontraban tiempo para enterrar a los hombres muertos, por no hablar ya de los animales. «Es extraordinario cómo se acostumbra uno a esta vida nómada, durmiendo aquí y allí sin pensar en nada importante, porque no sabemos nada», escribió Edouard Cœurdevey. «No vemos ni cartas ni periódicos y no podemos compartir el drama que se está desarrollando… Marchamos, estúpidos y mudos, como esclavos del dios de la guerra».

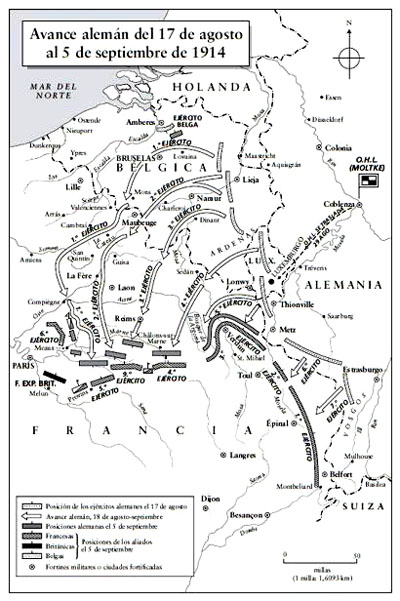

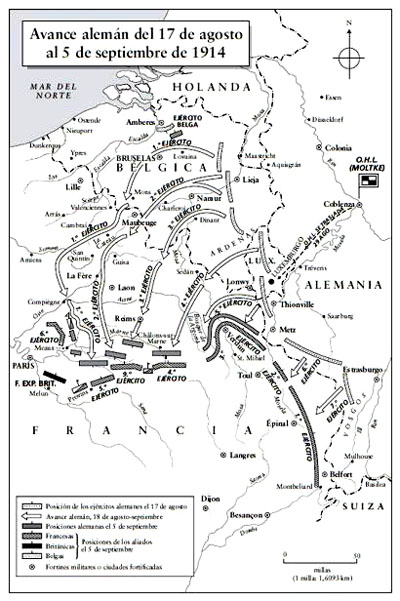

Solo un puñado de los millones de personas uniformadas que integraron —en ambos bandos— este movimiento humano semejante a una terrible migración animal tuvo algún indicio del cambio de fortuna que se estaba produciendo. Joffre pudo presumir de algunas ganancias estratégicas derivadas de los sucesos de agosto. Aunque a un precio espantoso, los ataques franceses en Alsacia-Lorena habían impedido a los alemanes desplazar tropas para reforzar su flanco derecho en Bélgica. Los ejércitos de la Entente eran cada vez más fuertes, a medida que iban llegando tropas de las colonias de ultramar; la declaración de neutralidad italiana permitió que Francia retirara a los defensores de la frontera sur para consolidar el frente occidental. Gracias al 5.o Ejército, a los reservistas de D’Amade y a la FEB, los alemanes habían perdido la carrera de la victoria decisiva en el norte, antes de que Joffre volviera a desplegar a sus hombres formando primero un escudo y luego una espada contra su avance.

En los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, llegaban a París, desde el sur, trenes atiborrados de hombres, vehículos, cañones y caballos, que descargaban al norte de la capital francesa para sumarse al 6.o Ejército del general Joseph Manoury. El alemán Alois Löwenstein, un simple teniente, escribió a casa para decir que los franceses habían luchado con dureza y estaban bien dirigidos: «Sobre todo, tienen la capacidad de mover grandes masas de tropas con celeridad y, de este modo, atacar nuestros puntos más débiles con superioridad numérica»[30]. Esta observación reflejaba una conciencia bastante más clara que la demostrada, pese a su rango inconmensurablemente superior al de Löwenstein, por el Estado Mayor alemán, con respecto a las capacidades del sistema ferroviario francés, que ahora se aprovechaba con un efecto crucial.

Joffre colocó al 6.o Ejército bajo la autoridad de Gallieni; sin embargo, denegó la petición del gobernador de que otro cuerpo se uniera al acuartelamiento de la capital: el destino de París tenía que depender de una gran batalla que se libraría lejos de la vista de sus maravillas. En privado, Joffre clamaba contra lo que consideraba una retirada británica precipitada, que le había imposibilitado luchar donde él habría querido: en los alrededores de Amiens. Sin embargo, ante sir John French y sus subordinados, mostró una cortesía casi oriental. Aunque la fuerza expedicionaria de Gran Bretaña constituía tan solo el 3% de las fuerzas aliadas, su apoyo era indispensable para la contraofensiva. Los británicos marchaban —aunque hacia la retaguardia— entre el 5.o y el 6.o Ejército; había que convencerlos para que se quedasen allí.

Cada vez más pruebas demostraban que Kluck había cometido un error crucial: en lugar de rodear París, como había planeado Schlieffen, o incluso dirigirse directamente hacia la capital, estaba haciendo virar a sus fuerzas en dirección este, acortando el golpe. De este modo, empezó a cruzar por el frente del embrión del ejército de Manoury, de cuya existencia los alemanes no sabían nada. La acción de Kluck era el reflejo de la convicción absoluta que reinaba entre los generales de Moltke: que las acciones cruciales de la campaña ya se habían librado. Alemania ya tenía a más de cien mil prisioneros franceses; aparentemente, solo les quedaba recoger los frutos del triunfo. La fiebre de la victoria se extendió por todo el imperio de los Hohenzollern. Incluso en las zonas obreras de Berlín, que hasta la fecha se habían mostrado tan hostiles al conflicto, se hicieron visibles por primera vez las banderas en las ventanas populares. En medio de la euforia del momento, el cañonero novel Herbert Sulzbach partió hacia el frente el 2 de septiembre, frustrado por no estar ya con el victorioso ejército de su nación a las puertas de París: «Me dominó un extraño sentimiento, una mezcla de felicidad, euforia, orgullo, la emoción de despedirme y la conciencia de la grandeza del momento»[31].

Durante el siglo pasado, se desató una polémica feroz en torno a la frustración de las esperanzas alemanas de obtener una victoria absoluta en 1914. A veces se ha sugerido que el gran movimiento envolvente de Moltke falló solo porque este carecía de la visión y la audacia necesarias para ejecutar adecuadamente el plan de Schlieffen. También se dio mucha importancia al hecho de que, por iniciativa de Bülow, a finales de agosto se produjera un brusco cambio de dirección al norte de París, afirmando que suponía traicionar fatalmente una concepción brillante. Ambas tesis son poco convincentes. No es probable que ninguna estrategia hubiera permitido a los alemanes dictar sentencia en 1914, cuando los aliados occidentales movilizaron unas fuerzas en general comparables a las de Moltke, a menos que sus adversarios sufrieran un derrumbamiento absoluto.

El jefe de Estado Mayor fue duramente criticado por sus propios compatriotas, durante la guerra y después de ella, por debilitar el flanco derecho alemán para consolidar el sur. Es cierto que Moltke estaba angustiado por garantizar la defensa de cada metro de terreno alemán, cuando cualquier otro gran capitán de la historia habría aceptado la necesidad de ceder algo de territorio para asegurarse de contar, en el punto decisivo, con las fuerzas necesarias; sin duda, se equivocó al respaldar al príncipe Rupprecht en su marcha sobre Nancy. Pero este era un mundo bélico nuevo, que enfrentaba las fuerzas de unos y otros a un nivel sin precedentes. El ejército francés se había convertido en un instrumento mucho más impresionante de lo que era en 1870 o en 1906, cuando se retiró Schlieffen. Ningún comandante responsable podría haber dejado expuestos sectores en los que supiera que los hombres de Joffre contaban con una fuerza formidable.

Dejando a un lado todo lo demás, cabe la posibilidad de que la visión de Schlieffen de una gran maniobra envolvente no pudiera llevarse a cabo, en modo alguno, con un ejército cuya movilidad dependía de los pies de sus hombres y los cascos de sus caballos. En el siglo XX se había producido una revolución en el poder destructivo de las armas, pero no con la misma intensidad en las tecnologías de la movilidad y la comunicación. En la era premotorizada, los defensores demostraron una capacidad de redesplegarse y reforzarse superior a la de los atacantes, si aprovechaban la red ferroviaria. Fue una ilusión colectiva desastrosa suponer que se podía dar con la fórmula para derrotar rápidamente a tres de las grandes potencias de Europa. Probablemente, en 1914 ni un Bonaparte podría haber logrado un resultado distinto. Como a tantos comandantes y sabios militares de la historia, la fatal limitación del conde Alfred Schlieffen fue que carecía de los conocimientos logísticos esenciales en todas las operaciones militares modernas: el peso diario del aprovisionamiento preciso para mantener a un ejército en el campo de batalla se había duplicado desde 1870. Más que un genio de la estrategia, Schlieffen demostró ser un fantasioso que trajo la perdición a sus necios discípulos.

El 1 de septiembre, la inteligencia francesa pudo confirmar el cambio de dirección de Kluck. Uno de los oficiales del Estado Mayor de Lanrezac recibió del frente una mochila cubierta de sangre. La habían cogido del cadáver de un oficial de la caballería alemana y contenía comida, ropa y papeles, además de un mapa. Este no solo reveló el despliegue de cada cuerpo del ejército de Kluck, sino que también tenía señalados, en líneas a lápiz, los campamentos previstos para aquella noche; todos al noreste de París. Era la confirmación de que París había dejado de ser el objetivo inmediato de Kluck. El ala derecha del ejército alemán estaba cruzando el frente aliado, exponiéndose a un contraataque.

Un torrente de señales interceptadas recalcó el agotamiento de las tropas enemigas, paralelo a la acumulación de dificultades de suministro y transporte. Los ejércitos de Moltke —y los caballos, cruciales para su logística— se vieron en graves apuros; estaban demasiado lejos de los términos de su red ferroviaria, y los animales estaban mal alimentados (en el mejor de los casos; en el peor, con problemas digestivos a consecuencia de una dieta de maíz verde). Se estaba evidenciando que las formaciones de la reserva alemana, a las que Moltke asignó un papel clave, solo a duras penas lograban cumplir con su cometido. Los hombres recién salidos de la vida civil eran tan inadecuados como sus equivalentes en el bando aliado, y carecían del debido apoyo de la artillería. En lo tocante al padecimiento de los animales, un mensaje descifrado pedía tres cargamentos de herraduras y tantos clavos como se pudieran encontrar para la división de la caballería de la guardia, en Noyon. Solo el 1.o Ejército de Kluck tenía 84 000 caballos, que necesitaban casi dos millones de libras de forraje al día: miles de animales flaqueaban o estaban a punto de caer. Había una notable escasez de los carros necesarios para transportar el heno.

También faltaban cirujanos veterinarios: aunque una simple brigada de infantería tenía 480 caballos, todos los veterinarios habían sido destinados a las unidades de caballería y artillería. Muchos caballos eran atendidos por hombres inexpertos, e incluso totalmente ignorantes, cuyos desacertados tratamientos aceleraban el fallecimiento de los animales. Por su parte, la tecnología tenía un valor limitado, porque todos los ejércitos padecían a causa de la poca fiabilidad de unos vehículos a motor rudimentarios. El diario del teniente Edward Hacker, al mando de una sección del cuerpo de servicio de la FEB, describía un día de la retirada: «A uno de nuestros camiones (un Thorney), se le recalentaron los frenos y ardió. A otro (un Wolseley) se le embozó la entrada del aceite… En un Halley rompimos un tubo de la gasolina y lo tuvimos que soldar»[32]. Esta clase de experiencias cotidianas eran habituales en las secciones motorizadas de todos los ejércitos que había en Francia, incluido el del káiser. Las posibilidades de uso eran escasas y disminuyeron rápidamente con la tensión de la campaña. Durante el avance alemán, todas las columnas infringieron radicalmente la regulación militar de tiempos de paz, según la cual los vehículos a motor solo debían recorrer cien kilómetros al día, para permitir el mantenimiento. En septiembre, dos terceras partes de los cuatro mil camiones de Moltke se habían averiado.

Las formaciones de Lanrezac estaban desplegadas ahora justo al sur del Aisne, unos cien kilómetros al noreste de París. El ejército de Manoury, cuya existencia seguían ignorando los alemanes, se concentraba al norte de la capital, a unos sesenta y cinco kilómetros. Y en alguna parte de la retaguardia de ambos estaba la Fuerza Expedicionaria Británica. La cooperación de esta era esencial para lanzar el golpe devastador que Joffre quería asestar contra el flanco abierto de Kluck. Si sir John French y sus hombres se limitaban a cruzarse de brazos mientras los ejércitos de Joffre avanzaban, se abriría entre ellos una brecha insostenible. «Pero yo no puedo pedirles [a los británicos] que hagan esto, después de no haber conseguido nada de ellos hasta ahora», escribió el general al ministro de la Guerra el 1 de septiembre, a lo que añadió, sombrío: «En cualquier caso, tampoco sé si lo aprobarían». Su problema principal, durante los días posteriores, mientras preparaba el contraataque, fue persuadir al comandante en jefe británico —estúpido hasta la saciedad y cargado con un resentimiento infantil— para que participase en la acción.

Afortunadamente para Joffre y la causa aliada, aquel día Kitchener dejó claro a sir John que bajo ningún concepto el gobierno británico consentiría una retirada unilateral, abandonando a Francia. Kitchener copió al comandante en jefe el telegrama que había enviado al gabinete de guerra el miércoles por la mañana: «Ahora, las tropas de French están en la línea de combate, donde permanecerán en conformidad con los movimientos del ejército francés, aunque al mismo tiempo vigilarán que, en ningún momento, sus flancos queden desprotegidos». Con el tiempo, al propio Kitchener no le cupo duda de que su conversación, y las instrucciones derivadas, fue decisiva para que sir John abandonara su intención de guiar a la FEB hacia la costa lo más rápido posible.

Tras haberse librado las batallas de septiembre, Gallieni pidió que se le reconociera haber ideado y ejecutado el plan de ataque. Era una exageración. Joffre estaba determinado a lanzar una contraofensiva en el norte antes incluso de que se nombrara a Gallieni. Ambos hombres llegaron, por caminos separados, a la misma conclusión, y Joffre estaba al mando. Pero la energía y el ingenio del gobernador fueron cruciales para concentrar al ejército de Manoury y, posteriormente, espolearlo a combatir. Como símbolo de su contribución, se ha destacado la forma en que movilizó todos los recursos logísticos de la capital para hacer avanzar a la tropa: los legendarios «taxis del Marne». Requisó estos vehículos, sin duda, pero solo llevaron a 4000 hombres —una sola brigada— a reunirse con los otros 150 000 del 6.o Ejército. Pese a todo, Gallieni merece un sitio entre las figuras inspiradoras del momento, cuando muchas vasijas más débiles se estaban resquebrajando.

Entre estas figuras, la principal, por supuesto, fue la de Charles Lanrezac. El 3 de septiembre, muy a disgusto, porque eran viejos camaradas, Joffre lo despidió. El comandante del 5.o Ejército fue limogé, por usar el término francés contemporáneo para los oficiales que eran cesados de sus puestos y enviados (figuradamente, si no en realidad) a los barracones de retaguardia de Limoges. A Lanrezac no le consoló el hecho de que, en aquellos días, Joffre purgara igualmente a muchos otros generales que habían exhibido una dirección deficiente: en total, se sustituyó a tres jefes de ejércitos, diez comandantes de cuerpos y treinta y ocho de división.

La noticia de estos cambios generales llegó pronto a la FEB. Sir John French estuvo encantado, aunque nadie merecía más que él el ser limogé. Los oficiales británicos más modestos también se alegraron: el 4 de septiembre, Guy Harcourt-Vernon oyó el rumor de que los ejércitos franceses de la zona contaban con nuevos generales «jóvenes y llenos de ardor». Le dijeron que, a los anteriores, los habían fusilado por cobardía: «Me pregunto si era cierto o no»[33]. Era cierto, en parte. Joffre no fusilaba a los generales que fracasaban, pero autorizó un despiadado programa de ejecuciones de soldados ordinarios culpables de deserción o cobardía, pour encourager les autres. «Los hombres que abandonen sus unidades —escribió Joffre en una orden del 2 de septiembre—, si los hay, serán apresados y fusilados de inmediato». Esta medida tuvo un efecto muy rápido y útil, al hacer que los hombres tomasen conciencia de las consecuencias más probables de abandonar el campo de batalla. En 1914, la mayoría del ejército francés demostró coraje y determinación, sobre todo si se toman en cuenta las espantosas experiencias que sus hombres vivieron en agosto. Pero su voluntad de combatir se vio fortalecida por las sanciones draconianas que los pelotones de fusilamiento se encargaban de ejecutar.

Lanrezac fue sustituido por el comandante más destacado de su propio cuerpo, Louis Franchet d’Espèrey, el fiero oficial que, tras distinguirse en los combates de Dinant y Guisa, acabaría convirtiéndose en uno de los generales franceses más admirados de la guerra. Spears escribió que «su cabeza me recordaba al proyectil de un obús»[34]. El primer discurso del nuevo comandante del ejército a su Estado Mayor, el 4 de septiembre, supuso una descarga de energía: advirtió que aquellos que fracasasen en su deber serían fusilados; que el 5.o Ejército tenía que prepararse para librar el combate de su vida. Con el estado de ánimo del momento, los camaradas compadecían a los ejecutados, pero pocos ponían en duda la necesidad de castigos extremos. Julles Allard era un antiguo gendarme, reclutado ahora como policía militar, que acompañaba al capellán y un abogado cuando comunicaban la sentencia capital a un soldado. Luego, los tres presenciaban la ejecución: «Rechaza que le venden los ojos. Él mismo da la orden de disparar; el doctor comprueba que esté efectivamente muerto. Muere como debería haber vivido»[35].

El 3 de septiembre, Gallieni sacó tiempo de su cometido en la organización defensiva de la capital para visitar a unos pocos miembros del cuerpo diplomático que no se habían sumado a la huida a Bruselas. Lo recibieron cordialmente los embajadores estadounidense y español, advirtiéndole este último que él celebraría la victoria alemana. Su homólogo noruego no solo compartía tales simpatías, sino que sugirió que él mismo podría representar el papel de intermediario en el armisticio, cuando llegasen los alemanes[36].

Mientras tanto, el comandante en jefe pasaba las horas en su cuartel general, pensando en silencio, sopesando las circunstancias. Spears bosquejó una escena en Bar-sur-Aube, donde se había trasladado ahora el cuartel general: «Joffre pasó toda la sofocante tarde sentado a la sombra de un fresno de follaje colgante, en el desierto patio del colegio donde trabajaba el equipo. De vez en cuando llegaba un rumor de voces a través de las ventanas abiertas de las clases; a ratos se oía el timbre del teléfono y, esporádicamente, un tono más elevado rompía el monótono silencio cuando un exasperado oficial trataba de hacerse oír a través de una mala línea. Pero en el patio, ningún movimiento; nada más que olas de calor que se levantaban del ancho espacio de gravilla donde estaba pensando un gran hombre»[37]. Gallieni despachó un mensaje para Manoury, ordenando que el 6.o Ejército estuviera listo para atacar al día siguiente, el día 5. Pero ¿era posible? ¿Colaborarían los británicos en una operación así?

Los augurios no eran buenos. Haig escribió a su esposa el 3 de septiembre: «Los franceses son muy poco de fiar. No se puede creer uno ni una palabra de lo que dicen»[38]. Al día siguiente le dijo a sir John French que su propio cuerpo estaba agotado: «Podíamos aguantar una posición, pero ellos no podían atacar ni moverse “a paso ligero”. Smith-Dorrien llegó y coincidió con todo lo que yo había dicho. Sir J. Fr. estuvo de acuerdo en que [la FEB] debía retirarse de inmediato por detrás del Sena, para recomponerse»[39]. Aquí estaba el comandante en jefe británico, cuatro días después de la reunión en la que Kitchener había insistido en que la Fuerza Expedicionaria Británica debía permanecer en el frente junto a los franceses, ansioso aún por separarse de ellos.

El 4 de septiembre, Franchet d’Espèrey dejó su cuartel general —donde a fe que ya tenía bastante de qué ocuparse— para dirigirse a Bray a celebrar una primera reunión con sir John French. Al llegar y no ver señales de los británicos, se enfureció. Al fin apareció Henry Wilson, excusándose por la ausencia de su jefe. Franchet d’Espèrey explicó que su propio ejército atacaría al día siguiente. ¿Marcharían los británicos en su flanco izquierdo? Wilson afirmó que no podía comprometerse en nombre de su jefe. El francés se marchó sulfurado, como bien cabía esperar. Murray, el jefe del Estado Mayor de la FEB, ya estaba inmerso en unas tensas discusiones con Gallieni y Manoury a propósito del cuándo y dónde exactamente atacaría el 6.o Ejército; el hecho de que hubiera desarrollado un profundo disgusto hacia el gobernador de París no facilitaba las cosas. El día 4, por fin, trazaron un plan que requería un día de retraso —hasta el día 6— para que los británicos se retirasen unos kilómetros más, dejando espacio para que el 6.o Ejército se desplegara un poco más hacia el este y atacase el sur del río Marne. Joffre y Franchet d’Espèrey habían previsto avanzar el 5 de septiembre en un frente mucho más ancho, desde el emplazamiento aproximado en el que se hallaban los ejércitos, al norte del Marne.

Por casualidad, el día 4, representantes de los gobiernos británicos, francés y ruso quisieron enfatizar su solidaridad firmando un acuerdo —la declaración de Londres— en virtud de la cual prometían no pactar por separado una paz con Alemania. En gran medida, había sido una iniciativa promovida por el temor de los rusos a que los terribles apuros de Francia pudieran llevar a su gobierno a tirar la toalla. Pero los franceses tenían sus propias preocupaciones, a consecuencia de la lamentable actuación británica. Aquella misma tarde, en el campo de batalla, el coronel Huguet informó al GQG de que sir John French había decidido continuar con la retirada de la FEB los días 5 y 6 de septiembre, alegando que aún tenía que reflexionar sobre el plan de ataque de su aliado. Se entendería que Joffre, Franchet d’Espèrey, Manoury y Gallieni hubieran deseado ver al comandante en jefe británico en el fondo del mar; y, en privado, seguro que se dijeron tal cosa.

El día 4 a las 8 de la tarde, Joffre estaba cenando en Bar-sur-Aube su plato preferido, gigot à la Bretonne, en el tenso, deprimido y pesimista ambiente que angustiaba a su equipo. Un oficial irrumpió de repente «con el uniforme negro, gris por el polvo, igual que el rostro y la barba. Tenía polvo hasta en los ojos, irritados, que parpadeaban molestos frente a la luz. Dio un paso adelante, saludó y dijo: “Mon général, el general Franchet d’Espèrey me ha pedido que le diga que los ingleses están preparados para asumir la ofensiva”»[40]. Aunque a regañadientes y tarde, sir John había accedido a seguir las instrucciones de su gobierno. El comandante en jefe levantó los brazos al cielo. «Entonces, ¡podemos ponernos en marcha!», exclamó. Aunque el relato de Spears sea exageradamente dramático, capta bien el tono. De algún modo, Murray y Wilson habían convencido al mariscal de campo, de escasa estatura, de que los británicos debían al menos presentar apariencia de cooperación con la ofensiva francesa. Joffre decretó que la carga aliada en el Marne comenzaría el 6 de septiembre. A las 9.15 de la noche, sir John French telegrafió su aprobación oficial a la participación de la Fuerza Expedicionaria Británica.

Aquel mismo día, Kluck había enviado un mensaje al mando supremo alemán: «A consecuencia de las dificultades y los combates incesantes», dijo, su ejército «había llegado al límite de sus fuerzas… Se desean con urgencia refuerzos rápidos». Con aquello, Kluck estaba admitiendo, casi explícitamente, que el triunfalismo de sus palabras y acciones de la semana pasada había estado fuera de lugar. Walter Bloem describía así el estado de su compañía: «[Sin] lavarse durante días… los rostros cubiertos con las barbas sin afeitar, parecían salvajes prehistóricos. Llevaban abrigos cubiertos de polvo y salpicados de la sangre de vendar a los heridos, ennegrecidos por el humo de la pólvora y rasgados por los arbustos espinosos y las alambradas»[41].

En la tarde del 4 de septiembre, Moltke había abandonado definitiva y explícitamente la idea de Schlieffen: reconoció la amenaza francesa contra su ala derecha, aunque aún no su gravedad. Decretó que los últimos grandes ataques de la guerra tendrían lugar en el centro y a la izquierda de la línea alemana, para conseguir rodear Verdún. Apremió a Kluck y Bülow para que cooperasen estrechamente entre ellos y ordenó que el 1.o Ejército quedara encarado hacia París, por si los aliados contraatacaban desde allí. Kluck hizo caso omiso de las imprecisas directrices del jefe del Estado Mayor y se equivocó otra vez al perseguir a Lanrezac. Hausen, al mando del 3.o Ejército, informó en aquella tarde del día 4 de que había dado un descanso a su ejército hasta el día siguiente, lo que significaba que no podría cooperar con el ataque planeado por Bülow. Moltke no puso objeciones, pero una vez más, la lentitud alemana les hizo perder una buena oportunidad: si Hausen hubiera seguido adelante, podría haberse adentrado en la brecha abierta entre las fuerzas opuestas de Ferdinand Foch —ahora al mando del recién creado 9.o Ejército— y Langle de Cary; pero no lo hizo. De este modo, los invasores de Francia se cavaron su propia tumba.

La guerra no se detuvo mientras los aliados se preparaban para lanzar su ofensiva. Seguían sumándose muertes en casi todos los frentes, casi cada hora; los franceses tuvieron que luchar con dureza para resistir un gran ataque alemán en la Couronné de Nancy, al mismo tiempo que el 6.o Ejército se congregaba en el norte. Charles Péguy —un famoso poeta, socialista y editor— recibió un tiro en la cabeza en Villeroy el 4 de septiembre, a los cuarenta y un años, y su muerte se convirtió en un símbolo del sacrificio francés[42], igual que la imperturbable imagen de «Papa» Joffre pronto se distinguió como encarnación de la firme voluntad de resistencia del país.

Por descontado, nadie, en ningún bando, sabía que los alemanes habían llegado al límite de su avance en Francia. La anciana señora Lemaire, íntima amiga de Proust y organizadora de uno de los grandes salones artísticos de París, estaba en su castillo de Reveillon (Sena y Marne) el 5 de septiembre cuando llegó a la zona la vanguardia enemiga. Ella estaba paseando por el jardín con su hija Suzette cuando apareció un oficial de la caballería alemana, que saltó la valla y detuvo el caballo a sus pies. El intruso se colocó un monóculo en el ojo y gritó: «Quería ver a Madeleine Lemaire, ¡y ahora ya lo he hecho!». Tiró de las riendas y se fue. Era un vívido ejemplo de la hermandad entre las clases cultas europeas[43]; aquella noche, una unidad alemana ocupó la casa.

Al mismo tiempo que numerosas tropas salían de París hacia el frente y los hombres de Manoury ocupaban sus nuevas posiciones, persistía la incertidumbre con respecto a los despliegues exactos del 5.o y 6.o Ejército, así como de la Fuerza Expedicionaria Británica. A primera hora de aquella tarde, Joffre condujo hasta el castillo de Vaux-le-Pénil, en Melun, donde se alojaba sir John French. La historia que viene a continuación, en un brillante —aunque exagerado— relato de Spears, se ha contado ya muchas veces, pero sigue siendo indispensable en cualquier texto sobre 1914. Al entrar en el vestíbulo, Joffre intercambió saludos con el pequeño grupo de oficiales franceses y británicos allí presentes, con todos los hombres aún en posición de firmes. «De repente —escribió Spears— empezó a hablar con esa voz suya tan característica, baja, apagada y sin color, afirmando que había considerado su deber acudir a dar las gracias personalmente a sir John por haber tomado una decisión de la que podía depender el destino de Europa.»[44] El mariscal de campo inglés se inclinó.

Entonces Joffre expuso su plan:

Estábamos pendientes de cada una de sus palabras. Veíamos, a medida que él lo evocaba, el inmenso campo de batalla en el que los cuerpos, arrastrados por el magnetismo de su voluntad, se movían como piezas de una intrincada maquinaria hasta encajar en sus lugares previstos. Vimos trenes en largas procesiones penando bajo el peso de su carga humana; grandes montañas de proyectiles amontonados a los lados de los cañones, ya preparados y silenciosos… Joffre parecía estar señalándonos a los alemanes: obcecados en su error, se apresuraban hacia su destino; sus ingentes, colosales y polvorientas columnas corrían hacia el precipicio por el que pronto rodarían. Como a un profeta, se le escuchaba con auténtica fe. Estábamos escuchando la historia de la victoria del Marne y nos la creímos por completo… Luego, se volvió directamente hacia sir John y, con un atractivo tan intenso que resultaba irresistible y las manos unidas con tanta fuerza que iba a hacerse daño, el general Joffre dijo: «Monsieur le Maréchal, c’est la France qui vous supplie». Dejó caer las manos a los lados, exhausto. El esfuerzo realizado lo había agotado.

Testigos franceses atribuyeron otras palabras a Joffre: «Il y a de l’honneur de l’Anglaterre, Monsieur le Maréchal!». Esta frase, en la que advierte que el honor de Gran Bretaña estaba en juego, habría sonado menos a súplica y, por lo tanto, resulta más creíble. De lo que no cabe duda es de que Joffre apeló apasionadamente a sir John. El comandante en jefe británico se esforzó por responder algo en la lengua del francés. Luego, abandonando el intento, se volvió hacia el oficial de su equipo: «Maldita sea, no puedo explicarme. Dígale que todo cuanto nuestros hombres puedan hacer, lo harán». Con esta observación, los dos comandantes en jefe se separaron.

Aunque esta versión del encuentro supone una lectura irresistible y el final anotado por Spears ofrece una culminación convenientemente conmovedora, la realidad fue más cruda. La participación británica en la ofensiva del Marne sería muy secundaria, muy lenta, y de una desgana vergonzosa incluso en los testimonios de participantes británicos. Lo mejor que se pudo decir al respecto es que las tropas de sir John ocuparon su puesto en el frente, mientras las formaciones vecinas de Manoury y Franchet d’Espèrey, junto con el 9.o Ejército de Foch, libraban las batallas. Durante aquellos días, sobre todo entre el 1 y el 5 de septiembre, la personalidad de Joffre mantuvo una tranquila determinación que, por sí sola, permitió detener y luego invertir en parte las enormes y crueles derrotas de agosto. Fueran cuales fuesen los fracasos y decepciones que les esperaban, cuando los aliados iniciaron lo que se conocería como la batalla del Marne, Joffre demostró ser un gran comandante militar. A última hora del 5 de septiembre, Gallieni telegrafió a sus fuerzas con una exaltación sin límite: «Demain, en avant!».