Los pueblos de Europa estaban sobrecogidos por la escala de las fuerzas desatadas por todo el continente. «La sociedad rusa no ha experimentado tales emociones desde la guerra de 1812», escribió Sergei Kondurashkin. «Estaba a punto de librarse una gran batalla en el umbral mismo de nuestra casa. Se llamaba a hombres que llevaban diecisiete años en la reserva; seis millones de hombres… Un mar de gente contra otro mar de gente… La propia imaginación era incapaz de comprender la escala de los acontecimientos venideros.»[1] Pero una vez que también las huestes rusas se dispersaron en frentes de muchos cientos de kilómetros —tres veces la extensión de los combates del oeste—, de pronto se volvieron mucho menos impresionantes que cuando desfilaban y se les pasaba revista. Un tema dominante de las campañas de 1914 fue la falta de adecuación entre las enormes aspiraciones de los caudillos bélicos de Europa y los medios insuficientes con los que se propusieron hacerlas realidad.

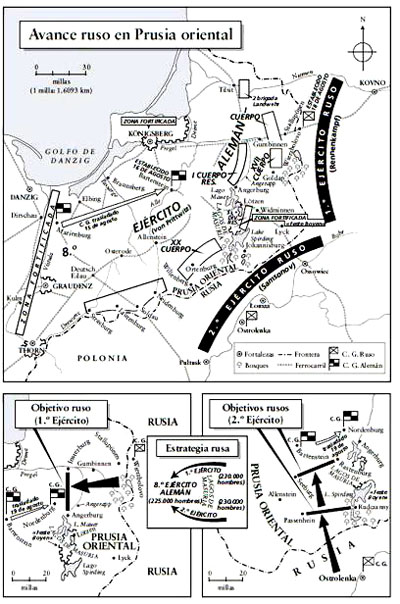

En el frente oriental, la razón debería haber llevado a la Stavka —el alto mando del zar— a la convicción de que su enemigo crucial era Alemania: si Rusia lograba victorias rápidas contra el ejército alemán de Prusia oriental, que era relativamente pequeño, ello tendría un impacto radical —incluso decisivo— sobre el conjunto de la guerra. Eso era lo que el gobierno francés quería e imploró al gobierno ruso que lo intentara. Sin embargo, el general Alexei Speyer, el más respetado de los planificadores estratégicos de Rusia, optó por otra vía e instó a aplastar a los austríacos antes de acometer a los alemanes. La Stavka, que se estableció en un pinar situado junto a un cruce de vías férreas, en Baranovichi (Bielorrusia), deliberó, vaciló y acabó cometiendo un error paralelo al de Conrad Hötzendorf. Así, los rusos dividieron sus ejércitos e intentaron atacar a los dos enemigos simultáneamente. Dos tercios de las fuerzas de disposición inmediata —1,2 millones de hombres— se enviaron a combatir contra los austríacos en el sur de Polonia; el otro tercio atacó a los alemanes en Prusia oriental.

Moltke había asumido un gran riesgo al desplegar tan solo una fuerza de bloqueo para contener a los rusos; y ahora su apuesta se pondría a prueba. Los súbditos orientales del káiser tenían muy claro que el enemigo al que más odiaban y temían estaba muy cerca de sus hogares. Al Neue Preußische Zeitung se lo conocía como el Kreuzzeitung («periódico de la Cruz») por la Cruz de Hierro de su cabecera. El 6 de agosto de 1914 afirmaba que la «Cruz de los caballeros teutónicos de Prusia» debía alzarse de nuevo para combatir contra los bárbaros del este. Durante las primeras semanas de guerra, se invocó a menudo el recuerdo de los caballeros. Había un gran temor a que las «hordas rusas» avanzaran hasta Berlín entre la destrucción y el saqueo.

A finales del verano de 1914, las fuerzas armadas de la Madre Rusia convergieron, desde todos los rincones del imperio de Nicolás II, sobre su colonia polaca, foco por igual de las operaciones contra Alemania y contra Austria. El zar quería asumir el mando personal de sus ejércitos sobre el campo, pero le convencieron de poner en su lugar la figura subordinada de un comandante en jefe, su tío el gran duque Nicolás (apodado a menudo «Nicolás el Alto», para distinguirlo del emperador, «Nicolás el Bajo»). El tren personal del gran duque se arrastró lentamente por la línea de Vitebsk, hacia el teatro de guerra. Se servían comidas y cenas de tres platos, con abundancia de vinos de Burdeos y Madeira. El marqués de Laguiche, general y agregado militar de Francia, objetaba frustrado: «Piénsese en mí: con treinta y ocho años de servicio, y habiendo soñado tanto con este momento, me encuentro, cuando al fin ha llegado la hora, aquí atascado»[2].

Entre conversaciones anodinas, para pasar el tiempo, el gran duque le dijo al general de división Alfred Knox, agregado militar británico, que estaba impaciente por ir a Inglaterra a practicar el tiro, una vez acabara la guerra; era un apasionado de la caza. Habló del disgusto que le provocaban los alemanes y afirmó que, cuando se derrotara al Kaiserreich, había que desintegrarlo. Para lo habitual entre los militares regios, Nicolás provocaba cierto respeto; pero aun así, siempre había sido un instructor de tropas antes que un comandante de campo. Carecía tanto de la autoridad delegada como de la personalidad poderosa necesarias para coordinar la actuación de los generales rusos en Polonia. Cuando al fin llegaron a Baranovichi, en la mañana del domingo 16, aún imperaba la frivolidad. Un funcionario del Ministerio de Exteriores dijo a Knox: «Ustedes, los militares, tendrían que estar muy satisfechos de que les hayamos preparado una guerra tan bonita». Knox respondió con cautela: «Mejor esperemos a ver si, después de todo, será una guerra tan bonita»[3].

Un tren tras otro, fueron trasladando a Varsovia (y más lejos) los caballos, infantes y cañones de una de las huestes militares más exóticas que el mundo ha visto. Muchos de los oficiales de infantería eran de extracción campesina; la mayoría de los generales y los jefes de la caballería, en cambio, eran aristócratas. Aunque no todos los comandantes rusos eran unos incompetentes, en los primeros meses de la guerra no desplegaron más genio militar que la mayoría de sus homólogos franceses y austríacos. Sobre todo en los meses iniciales, en el frente oriental la caballería interpretó un papel mucho más destacado que en el oeste. Los observadores extranjeros quedaban, inevitablemente, impresionados por los exóticos regimientos del zar: cosacos del Don, el Turkestán y los Urales (estos últimos, «hombres grandes, de barbas pelirrojas y aspecto salvaje»)[4]. Los oficiales llevaban los mapas en sus gorros altos; muchos enemigos murieron atravesados por lanzas. Y el número de caballos rusos era asombroso: en una de sus incursiones, el cuerpo del general Novikov desplegó 140 escuadrones. Sobre los hombres, el corresponsal Alexei Ksyunin escribió: «Los ropajes amarillos y púrpuras de los turcomanos brillaban cegadores sobre el telón de fondo de las casas de los pueblos. Llevaban unos enormes sombreros de piel de oveja, y sus rasgos oscuros y pelo salvaje les hacían parecer pintorescos y majestuosos. Al galopar en sus monturas no causaban menos pánico que un vehículo armado. Les ofrecí cigarrillos e intenté charlar con ellos, pero fue inútil, porque no hablaban ruso. Solo sabían decir: “Gracias, señor”, y nada más»[5].

Un corresponsal estadounidense describió un escuadrón de los cosacos de Kubanski: «Un centenar de gigantes medio salvajes, vestidos con la antigua panoplia de aquel curioso pueblo eslavo que trabaja ante todo en la guerra y sirve al zar en la batalla desde los quince o dieciséis años: altos gorros de piel, largos caftanes anudados por la cintura y de un rosa o azul o verde apagados, con bolsillos inclinados para los cartuchos; yataganes curvos con incrustaciones de oro y plata; dagas con empuñaduras de piedras sin tallar; y botas de punta afilada, curvada hacia arriba… Eran gigantes, pero como niños»[6]. La caballería del 1.o Ejército estaba capitaneada por el viejo kan de Najicheván, que una mañana apareció llorando en su tienda porque las hemorroides le impedían montar.

Algunos oficiales del zar eran profesionales serios, pero otros trataban a sus hombres como un señor rural a sus siervos. Los extranjeros quedaban asombrados a ver comandantes que, cuando el regimiento se detenía a pasar la noche, salían a buscar mujeres y dejaban que los caballos y los hombres camparan a sus anchas. En ocasiones se vio a los cosacos emplear el látigo para detener a la infantería en fuga. No había un sistema de abastecimiento regular; se esperaba que el ejército subsistiera ante todo de la tierra, aunque todas las columnas llevaban una reserva de sacos de sujari, un pan negro seco, equiparable al bizcocho seco o la galleta de barco.

El Imperio Ruso tenía un saliente de importancia crítica: Polonia. Allí, los ejércitos del zar podían lidiar con los enemigos, pero también verse amenazados por los contragolpes. Los soldados rusos recién llegados a la región quedaron impresionados por las condiciones de vida de la Polonia rural, cuyas casas estaban guarnecidas con delicadezas desconocidas, tales como sillones y sofás, o cortinas de encaje. Había colonos alemanes entre los campesinos, y en una región tan políglota era difícil adivinar qué lengua resultaría comprensible para la población local. Cuando un oficial ruso preguntó, primero en polaco y luego en ruso, si una familia campesina tenía algún producto que vender, lo miraron perplejos. Tuvo más suerte en alemán, pero el viejo campesino, amargado ya por la experiencia, respondió: «¿Qué productos?», y se agitó en la silla, con aspecto asustado. El oficial quiso saber por qué no habían almacenado ningún fruto del verano. «Lo hemos vendido todo», respondieron[7].

El teatro de guerra oriental debe entenderse como una región colonial, en la que rusos, austríacos y alemanes por igual gobernaban sobre minorías —polacos, bosnios, checos, serbios, judíos— cuya lealtad a sus respectivos imperios distaba de ser segura. Esto reforzó la paranoia sobre posibles espías y saboteadores, más fuerte aquí que en el frente occidental, en cuanto los ejércitos de tres imperios empezaron a escaramuzar más allá de sus fronteras respectivas. A los judíos se los consideraba presa natural de cualquier patriota ruso que se topara con uno. El tren del regimiento de infantería de Belobeevsky se detuvo durante dos horas en la estación polaca de Tłusz. Muchos hombres se escaparon a la ciudad y se apoderaron de bienes que se negaban a pagar a los tenderos judíos. Los comerciantes bajaron la persiana, y los soldados replicaron rompiendo las puertas e iniciando un saqueo sin freno, con los oficiales allí mismo, observando. El episodio no habría constado en ningún sitio, de no haber sido porque un general se escandalizó[8]. Al día siguiente, en Lublin, hubo un saqueo sistemático de treinta tiendas judías. Josh Samborn ha escrito: «Los soldados sabían que su palabra merecería más crédito que la de un judío, e incluso asesinar a judíos a los que se robaba apenas tenía castigo»[9].

Un gendarme ruso telegrafió a su superior para informarle de que, en Vyshov, «so guisa de compradores de caballos, llegaron dos alemanes que pasaron la noche en el establo del judío Gurman y luego se marcharon a Ostrolenka»[10]. El 18 de agosto, en Tarczyn, se desató una serie de incendios al paso de las tropas rusas, y se culpó automáticamente a los judíos, que lo habrían hecho «con el objetivo de indicar al enemigo por dónde se movían nuestras tropas». Se arrestó a catorce infortunados. Excepcionalmente, se los liberó más tarde, cuando el jefe de la policía local concluyó que habían sido incendios fortuitos; pero los bienes saqueados no se devolvieron ni se compensó a nadie por ellos[11]. A lo largo de los meses siguientes, hubo una serie de pogromos contra las comunidades judías, obra ante todo (pero no solo) de los cosacos. Muchos judíos huyeron a Varsovia, pero de allí se los deportó al este por la fuerza.

El teniente Andrei Lobanov-Rostovsky era un zapador de veintidós años, que había viajado y leído mucho, como hijo de un diplomático noble. Describió que, en una pequeña ciudad polaca, su unidad de soldados recién movilizados asesinó a ocho judíos en un ataque de fiebre antiespías. Aquella tarde, mientras los hombres se preparaban para la misa, vieron un eclipse parcial de sol. Aunque los soldados supersticiosos se inquietaron por lo que habían hecho por la mañana, su conciencia no tardó en tranquilizarse: a su paso por Polonia, los soldados rusos tomaron todo lo que pudieron, independientemente del hecho de que las víctimas, en teoría, fueran compatriotas. Para la inmensa mayoría de los súbditos del zar, el extranjero empezaba en la aldea de al lado. Aunque el general Paul Rennenkampf proclamó edictos rigurosos contra el pillaje en territorio ruso, y el 10 de agosto anunció que se había fusilado a cuatro hombres por robar a civiles, sus subordinados no se esforzaron casi nada por ejecutar tales órdenes. A los oficiales de intendencia, que debían procurar alimento para sus hombres, les resultaba difícil hacerse con los productos locales, incluso donde el ejército estaba dispuesto a pagar por ellos.

En el otro bando, durante los primeros días de la guerra los alemanes practicaron el mismo salvajismo que en Bélgica, y destruyeron las ciudades polacas fronterizas de Kalisz y Częstochowa, tomando rehenes y matando a civiles. Tras ocupar Kalisz el 2 de agosto, los invasores se obsesionaron con los informes de francotiradores civiles, y empezaron a disparar libremente contra los habitantes[12]. Se tomó como rehenes a los sospechosos de ser «jefes de una banda de francotiradores» y a dignatarios civiles y religiosos: muy pronto, había 750 personas bajo custodia. Hubo violaciones, saqueos e incendios generalizados. Los alemanes admitieron haber ejecutado a once civiles, pero los lugareños hablaban de una cifra total muy superior. Cuando los invasores se retiraron, la artillería bombardeó con resentimiento la ciudad, lo que obligó a huir a decenas de miles de polacos.

Los húsares de Sumskoi, que bajaron del tren en Suvalki, el 3 de agosto, cabalgaron hacia la frontera de Prusia oriental entre el flujo contrario de refugiados polvorientos y desesperados, que se alejaban del frente a pie o conducían carros cargados con sus escasas posesiones. Los temores mutuos provocaron migraciones semejantes de civiles en Polonia, Prusia oriental y Galizia. Una mujer refugiada en la sede de la Cruz Roja en Schneidemühl gritaba sin descanso: «¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir?». Miró a su hija de doce años, Elfriede Kühr, y dijo: «Una niña como tú no puede entender todo esto, ¿verdad?». Elfriede escribió: «Corrían lágrimas por sus mejillas rojas y regordetas». A los pocos días, la niña apuntó, con una ingenuidad conmovedora: «Ahora, Gretel y yo jugamos en el patio a un juego en el que su vieja muñeca es una niña refugiada que se ha quedado sin pañales. Le ha pintado el trasero de rojo, para mostrar que está irritado»[13].

En 1914, Prusia oriental llevaba un siglo sin guerras; un largo respiro en la historia turbulenta de la región. En sus vastas llanuras, descubiertas y escasamente pobladas, primero vagaron a voluntad los lanceros de ambos bandos, como los corsarios de edades añejas; y se enfrentaron a enemigos de espíritu afín o atacaron las poblaciones según el capricho de sus comandantes[14]. A menudo, la única forma que tenía una patrulla de discernir la situación del enemigo era buscando columnas de humo en el horizonte, como almenaras de una tragedia doméstica. El oficial de caballería Nikolai Gumilev se acostumbró a asaltar casas cuyos propietarios acababan de huir, a veces, dejando tras de sí el café en el fuego, la lana en la mesa o los libros abiertos. Mientras aprovechaba aquellas comodidades, «recordé el cuento infantil de la niñita que entraba en la casa de una familia de osos, y todo el rato esperaba oír al que, enojado, quería saber: “¿Quién se ha comido mis gachas? ¿Quién ha dormido en mi cama?”»[15].

En la población fronteriza de Popowen, al sur de Lyck, en Prusia oriental, los campesinos vieron con temor cómo se acercaban las llamas, a medida que se prendía fuego a las comunidades vecinas. Un día atisbaron un solitario jinete ruso que, con el fusil preparado, los observaba desde lo alto de una colina próxima. Pronto apareció una tropa entera, que se marchó tras cortar el cable del telégrafo. Nadie podía saber con certeza qué era lo que les convenía hacer a continuación. El maestro Johann Sczuka huyó con su familia y un carro cargado de posesiones, para regresar a los pocos días, cuando todo aún parecía normal, salvo treinta vacas sedientas y no ordeñadas que mugían en las granjas abandonadas[16].

Al volver a casa, se envió a las dos hijas jóvenes de los Sczuka a peinar la zona a por gallinas perdidas y otras fuentes de comida. En sus paseos, las chicas vieron a un hombre que venía en bicicleta de otra población. Él les habló, y ellas, de pronto, vieron unas figuras lejanas que bajaban hacia el lugar desde las colinas. El ciclista les aconsejó desaparecer y él mismo se puso en marcha, pero fue derribado a tiros a los pocos momentos, para el horror de las jóvenes espectadoras. Los recién llegados eran rusos. Las chicas corrieron a casa, sin atender a las ortigas que les pinchaban las piernas y al terreno irregular en el que Elisabeth, de diez años, perdió los zapatos. Agotadas, se refugiaron en la casa familiar, a la espera del siguiente acto[17].

En los días posteriores, entre el 10 y el 15 de agosto, hubo patrullas de ambos ejércitos vagando por la zona. La población local advirtió a un grupo de la caballería alemana de que había rusos en un bosque cercano, pero los hombres avanzaron igualmente, y les dispararon. Los jinetes más imprudentes aprendían lecciones duras. El capitán Lazarev, al mando de un escuadrón de los húsares de Sumskoi, halló que sus hombres eran reticentes a avanzar hacia el fuego alemán. Intentó inspirarles con su ejemplo; galopó directamente hacia el enemigo, y no tardó en ser derribado de la silla[18]. Otro oficial ruso expresó su sorpresa al respecto de lo rápido que uno se habituaba a los horrores de la guerra, y en especial, a los cadáveres. Con el calor del verano se corrompían con rapidez, la piel se oscurecía, la boca quedaba abierta y los dientes relucían a distancia. «Pero solo la primera impresión es repulsiva; después, uno se queda casi indiferente.»[19]

Los húsares de Sumskoi desmontaron para acercarse a una posición alemana, pero de golpe se encontraron sin apenas monturas, porque estas, aterrorizadas por el fuego de la artillería, se liberaron de sus ataduras y huyeron desbocadas. Muchos hombres se vieron obligados a caminar pesada e ignominiosamente hacia la retaguardia, aunque un húsar que aún conservaba el caballo cargó sobre él a un corneta herido. A menos de dos kilómetros, los soldados tuvieron el alivio de encontrarse con su oficial al mando, que había apresado de nuevo a la mayoría de los animales[20]. Un día o dos más tarde, cuando el escuadrón del teniente Vladimir Littauer fue atacado de pronto por fuego de fusiles, uno de sus jinetes señaló hacia una granja y gritó: «Allí están, ¡mirad!». Al volver la mirada, avistaron a dos figuras que desaparecían por detrás de unos edificios. Littauer encabezó a veinte hombres que, tras desmontar, subieron a lo largo de una útil zanja, que luego el teniente comprendió que marcaba la frontera de Rusia con Prusia oriental. Al llegar a la granja, no encontraron a nadie. «No supimos qué hacer, salvo prenderle fuego. En adelante, cada vez que nos veíamos en circunstancias similares, nuestras tropas lo hacían siempre así», escribió[21].

La granja que destruyeron estaba en suelo ruso, pero el joven húsar observó que «en el lado alemán estaba pasando algo demencial: ardían por todas partes casas, almiares y cobertizos»; eran más consecuencias desdichadas de la paranoia de los francotiradores. Por las unidades rusas corrían rumores de un cosaco que, tras pedir leche a una mujer prusiano-oriental, murió tiroteado; o un comandante de división que, al inclinarse para preguntar a otra mujer si había visto soldados alemanes, no recibió otra respuesta que un disparo de revólver. Estas fantasías causaron sufrimiento a los civiles de ambos lados de la frontera.

Para la defensa de Prusia oriental se desplegaron solo once divisiones de la infantería alemana y una de caballería; el 15% de las fuerzas del káiser. Los habitantes de este rústico puesto avanzado del imperio guillermino —una tierra llana y melancólica de ganados, lagos, bosques y pastos— tenían razones para estar resentidos contra sus gobernantes, que los expusieron conscientemente a la devastación que sembrarían las huestes rivales con el único fin de cumplir con su grandiosa visión estratégica en Francia. El objetivo del 8.o Ejército en el este —una hueste relativamente pequeña, dirigida por el general Maximilian von Prittwitz und Gaffron— no era destruir las fuerzas del zar, tarea imposible, sino tan solo mantener un frente lo más controlado posible; ganar tiempo hasta que las legiones occidentales hubieran aplastado a los franceses y pudieran pasar al este para saldar las cuentas definitivamente. Los oficiales de Prittwitz tenían clara su orfandad. La formación que les asignaron estaba constituida por los restos del vasto despliegue de Alemania en el oeste. Tenían un Estado Mayor improvisado y su comandante estaba confuso por haber recibido mensajes contradictorios de Berlín. Tras indicársele, antes de la guerra, que solo se le pedía que mantuviera al enemigo más o menos a raya, el 14 de agosto Moltke le instó a maniobrar con agresividad si recibía una ofensiva a gran escala: «Si vienen los rusos, simplemente, que no haya defensa, sino ataque, ataque, ataque». El teniente coronel Max Hoffmann, jefe de operaciones de Prittwitz, confió a su diario que se las tenía que ver con responsabilidades «gigantescas, que me agotan los nervios más de lo que esperaba». Comentó con cinismo que, si la campaña iba bien, ensalzarían a su general como un gran capitán, mientras que «si las cosas no van bien, nos culparán a nosotros»: el Estado Mayor.

Al mismo tiempo que las legiones occidentales de Moltke se acercaban a Bruselas, las formaciones de Prittwitz se toparon con patrullas de caballería que anunciaban la llegada de dos ejércitos invasores descomunales: casi cuatriplicaban la fuerza numérica alemana. Los rusos destinaron a su ofensiva septentrional 480 batallones, frente a los 130 germánicos; y 5800 cañones, contra 774. Sukhomlinov, el ministro de Guerra, escribió con satisfacción en su diario, el 9 de agosto: «Parece que el lobo alemán no tardará en quedar acorralado: lo tiene todo en contra». Los franceses, sin embargo, quedaron consternados al ver la división de las fuerzas rusas. Antes de la guerra, la Stavka había asegurado que consideraba primordial concentrar y equipar plenamente a sus hombres antes de poner un pie en el territorio alemán. Pero a mediados de agosto, esta prudente resolución se vino abajo ante la necesidad acuciante de distraer de la campaña del oeste parte de las fuerzas y la atención del enemigo: los rusos iniciaron las operaciones cuando les faltaba aún un 20% de su infantería.

En el centro de Prusia oriental hay una serie de grandes masas de agua rodeadas por zonas pantanosas: los lagos de Masuria. El 1.o Ejército ruso, a las órdenes del general Paul Rennenkampf, avanzó hacia el oeste desde un punto de salida situado al norte de los lagos; a los pocos días, el 2.o Ejército de Aleksandr Samsonov se puso en marcha a lo largo de un eje meridional. Los dos comandantes, por lo tanto, quedaron separados en el tiempo y el espacio, y por cierta animosidad mutua, aunque esta última, probablemente, se ha exagerado. Los invasores anunciaron con grandilocuencia: «Ante vosotros, prusianos, nosotros, los representantes de Rusia, nos presentamos como los heraldos de una eslavidad unida». Samsonov se condujo con una jactancia imprudente; devolvió al interior de Polonia su transmisor de radio y cabalgó hacia delante a hacer un reconocimiento sin ningún medio de comunicación rápida. En su mayoría, las líneas telefónicas estaban cortadas.

A las pocas horas, casi todos los jinetes rusos que protegían el flanco izquierdo del ejército de Rennenkampf cabalgaban con un queso colgado de la silla, tras saquear una planta de producción quesera en la ciudad de Mirunsken. «Un jinete está acostumbrado a muchos olores; pero el de entonces no tuvo igual ni antes ni después», escribió uno de ellos[22]. Durante días, se dieron un festín que pocos soldados del zar habían conocido nunca, tras saquear un botín de salchichas, jamón, cerdo, ganso y gallina. Si una montura rusa quedaba coja o recibía un disparo, el jinete lo cambiaba por una alemana: en los campos pastaban animales de granja y había abundancia de caballos libres. Cuando los húsares de Sumskoi pasaron por un criadero, se apoderaron de todas las bestias que pudieron atrapar, tras murmurar palabras engañosas que se convirtieron en muletilla de todo el ejército, sobre los «regalos de la agradecida población local». Vladimir Littauer se quedó con un hermoso pura sangre zaino de cuatro años, pero resultó ser un caballo de mal genio[23].

Desde el principio, los jinetes se vieron forzados a reconocer su vulnerabilidad. Dos escuadrones de húsares que avanzaban sobre una aldea fueron rechazados por los fusiles de un puñado de alemanes, y se retiraron habiendo sufrido bajas de importancia[24]. Littauer se esforzó por montar en una silla a un suboficial que sangraba, mientras las balas levantaban el polvo alrededor. De pronto se preguntó, de un modo típico de un gentilhombre ruso entre campesinos: «¿Por qué estoy ayudando a este hombre? Apenas lo conozco. ¿Por qué debería ayudarle?». Entonces, otro oficial avisó: «¡Cuidado con los civiles!». Como para demostrar la veracidad de sus palabras, de un bosque cercano salió un disparo que hirió a un corneta. Como de costumbre, se atribuyó a un francotirador.

Los habitantes alemanes de Prusia oriental soportaron el saqueo ruso con sombría resignación, pero respondían con furia cuando veían que algún miembro local de la minoría polaca se sumaba al pillaje de los hogares abandonados. El maestro Johann Sczuka anotó con solemnidad los nombres de todos aquellos a los que reconocía, especialmente si eran sus propios alumnos, con la idea de exigir represalias en el futuro. Riñó a una mujer que halló cerca de su población, cargada de despojos, pero esta se desentendió y siguió adelante con aire de desafío y el botín bien agarrado[25]. Algunos oficiales rusos se comportaron de un modo sorprendentemente humano y sensible. Martos, uno de los comandantes de Samsonov, expresó su incomodidad por alojarse en una casa que aún estaba adornada con las posesiones y fotografías de sus propietarios alemanes, ahora en fuga. Un día, cuando se encontró a unos niños que vagaban desatendidos por el campo de batalla, los condujo a la retaguardia en su propio coche.

Las largas columnas que transitaban pesadamente por el territorio alemán llenaron de asombro a los observadores, por su carácter exótico y la mezcolanza de pertrechos modernos y primitivos. Los infantes no tenían botas altas. El abastecimiento se arregló de forma caótica e inadecuada, obstaculizado además por las carreteras deficientes y la escasez de vías férreas en la retaguardia. El ejército ruso rechazaba los obuses, como un «arma de cobardes» que podían disparar hombres situados fuera de la vista de sus enemigos; como apoyo de la artillería, solo disponían de cañones de campaña. Las comunicaciones fallaban por la escasez de radios y los comandantes debían expresarse en mensajes sin cifrar, porque cada cuerpo lo hacía con un código distinto. Los invasores solo disponían de veinticinco teléfonos y unos 130 kilómetros de cable. La caballería sabía actuar principalmente como infantería montada, llenando brechas entre cuerpos; y apenas se esforzaba por cumplir con la tarea vital del reconocimiento. Rusia contaba con pocos aviones; la mayoría de los disponibles se había enviado a Galizia, y los de Prusia oriental estaban en tierra, temporalmente, por falta de combustible.

En 1910, el escritor alemán Heinow von Basedow describió sus impresiones sobre el ejército de zar, con palabras que reflejaban la opinión más general entre los extranjeros: «El soldado ruso es impulsivo como un niño. Es fácil de excitar mediante agitadores (que los hacen rebelarse), pero se somete de nuevo con la misma facilidad»[26]. Basedow se sorprendía de la cultura del descuido propia de los soldados del zar, simbolizada por el hecho de que cada soldado llevaba la gorra en un ángulo distinto. Un suboficial que guiaba la marcha de una columna con un sonoro «ras-dwa» («un, dos»), con la esperanza de mantener el paso y la precisión de los hombres, no podía impedir que uno de la última fila estuviera comiéndose tranquilamente una manzana. Los soldados que, en teoría, marchaban en posición de firmes, levantaban igualmente la mano, por sistema, para santiguarse cuando pasaban ante una iglesia o un icono de cuneta. A su vez, un granadero podía sentarse en un mojón de carretera a vender a quien pasara el pan de su sección. Eran maneras militares impropias, a ojos de los alemanes. Alfred Knox comentó que en el campo de batalla imperaba la misma tranquilidad; se asombró de ver a artilleros rusos que dormían apoyados en sus escudos de artillería, unos pocos minutos antes de que les tocara abrir fuego.

Rennenkampf y Samsonov avanzaban a tientas, compartiendo con los alemanes la incertidumbre sobre el paradero de cada cual. Los rusos ocuparon la ciudad de Lyck, pero se vieron obligados a evacuarla casi de inmediato. La noticia no llegó a un oficial zarista que condujo con aire de elegancia hasta el hotel Königlicher Hof y, al bajar del coche, se convirtió en prisionero de guerra; no le sirvió de nada que sus compatriotas recuperasen la ciudad a las pocas horas. Cada día había choques entre patrullas de los ejércitos rivales, que cabalgaban aquí y allá, de unos pueblos y ciudades a otros, a veces disparando contra su propio bando, en medio de la confusión general.

Muchos soldados rusos y alemanes ya estaban exhaustos, por lo épico de la marcha, antes incluso de empezar a combatir. Algunos hombres de Samsonov partieron de Bialystok y, en tan solo quince días, recorrieron 328 kilómetros. Uno de los cuerpos de Prittwitz caminó durante doce días a marchas forzadas, desde Darkehmen y, tras cubrir trescientos kilómetros, entró en combate acto seguido, en la mañana del día 20. Su comandante, el general August von Mackensen, ordenó atacar al ejército de Rennenkampf cerca de la población y el empalme ferroviario de Gumbinnen, unos treinta kilómetros en el interior de Prusia oriental. Los alemanes se adentraban por los flancos rusos con una facilidad pasmosa. En el centro, sin embargo, los rechazaron con tales pérdidas que lo ganado en otras zonas perdió todo su valor. Al avanzar en cambio en formación dispersa —Schützenlinien—, se hallaron con el fuego de dos divisiones atrincheradas. Los hombres de Mackensen llevaban veinte horas de marcha, sin dormir y sin reservas de agua. Las tácticas empleadas no fueron más sutiles que las del ejército francés en Alsacia-Lorena y obtuvieron una recompensa similar.

Un regimiento ruso de 3000 fusiles y ocho ametralladoras disparó 800 000 balas aquel día. Su artillería de apoyo se condujo con excelencia: los cañoneros demostraron una pericia que se repetiría en los futuros campos de batalla. Miles de alemanes fueron barridos —uno de cada cuatro— y muchos de los supervivientes huyeron presas del pánico y no dejaron de correr durante horas. Un teniente de granaderos intentó animar a sus hombres gritando, como desafío, que los rusos apuntaban como inútiles, hasta que cayó con el pecho atravesado por una bala. Miles de heridos no recibieron atención médica. La caballería de Mackensen quedó separada de la infantería y no se reunió con ella hasta varios días después, y en estado de agotamiento. Al caer la noche, el campo de batalla de Gumbinnen estaba sembrado de bajas por las dos partes. Cuando por fin se llevó a algunas a los hospitales de campaña, un oficial ruso se fijó en un soldado raso alemán que, postrado en una camilla, fumaba un cigarro. Aunque era un rollo de los más baratos, y no un lujo cubano, el húsar quedó maravillado ante la riqueza de una sociedad enemiga que permitía que un humilde fusilero accediera a productos completamente inalcanzables para la tropa rusa.

Las formaciones prusianas quedaron vapuleadas[27]. Durante la noche, a sus oficiales les costó mucho trabajo reunirlas. Al día siguiente, el alto mando alemán experimentó una sucesión rápida de cambios de humor. Algunos oficiales de categoría creían que había una oportunidad de acortar o rodear las líneas del ejército de Rennenkampf, si se renovaba la acción aprovechando el éxito del día anterior contra los flancos. Pero Prittwitz, muy castigado por las pérdidas, se resistió a asumir el riesgo. Moltke le había dicho que su responsabilidad primera era mantener al ejército intacto. Así, el comandante en jefe adoptó una decisión radical: retirarse y emprender un repliegue estratégico, hacia el Vístula, a lo largo de más de 160 kilómetros.

La orden encolerizó a Max Hoffmann y muchos de sus camaradas, que entendían que no había ninguna necesidad de echarse atrás. También precipitó el caos en las áreas de retaguardia del ejército. El 22 de agosto, las autoridades militares ordenaron enviar todo el ganado y los cereales al oeste, al otro lado del Vístula, fuera del alcance de los rusos. Luego los refugiados empezaron a apresurarse en la misma dirección. Los movimientos hacia el oeste de ganado, productos y personas chocaban de frente con los refuerzos y suministros enviados al este. Durante algunos días, entre los civiles situados por detrás del frente alemán imperó el pánico. Casi un millón de prusianos orientales —cerca de una cuarta parte de la población total— dejó sus hogares debido a la amenaza rusa, en su mayoría, sin más posesiones que las que podían llevar a la espalda.

La avalancha de refugiados que se dirigía a la ciudad fronteriza de Schneidemühl convenció a muchos de sus habitantes de huir hacia el oeste. Los carros cargados con las propiedades familiares, que traqueteaban camino de la estación, se convirtieron en una vista habitual en las calles. Los recién llegados venían con historias terribles de destrucción, supuestas violaciones y asesinatos; Marie, ama de llaves de la familia Kühr, amenazó con esfumarse, llevada por los nervios. La gente de la ciudad debatía qué hacer con un niño refugiado que había perdido a sus padres; una madre lloraba porque había perdido a sus hijos en el camino del este. La esposa de un granjero aseguraba, sombríamente, que en la comunidad de la que huía «no quedaba una piedra en pie… todo estaba en llamas… solo pudimos llevarnos la ropa y un poquito de dinero»[28]. En otro punto de la frontera prusiano-oriental, en la estación de Elbing, las autoridades locales colgaron un cartel desazonador: «Esta ciudad está llena a rebosar de refugiados. Por favor, sigan su camino»[29]. La planificación de preguerra alemana, relativa a una posible invasión rusa, incluía medidas para contener con presas el curso del río Nogat. Crear inundaciones a lo largo de su curso frenaría el acceso a Prusia central, a cambio de anegar trechos importantes de terreno agrícola y muchas aldeas. El Estado Mayor de Prittwitz cambió de idea repetidamente al respecto de si dar este paso drástico. Al final, no hubo inundación, porque habría provocado una nueva oleada de emigrantes[30].

En el bando ruso, el éxito de Gumbinnen desató una euforia que se extendió a San Petersburgo y, desde allí, al resto del imperio del zar. Los rusos se engañaban; creían que los alemanes habían emprendido una retirada completa hacia la fortaleza costera de Königsberg. Rennenkampf cometió uno de los errores cruciales de la campaña. En la estela de su pequeña victoria, con autocomplacencia, y teniendo en cuenta que le faltaban reservas (sobre todo, de munición), decidió dar a sus hombres un descanso y recargar los avantrenes antes de seguir avanzando. Así, no intentó perseguir al enemigo en retirada. Si hubiera partido sin demora hacia el sur, quizá Alemania habría sufrido consecuencias dramáticas. Pero Rennenkampf se limitó a quedarse sentado en el campo de batalla.

Entre tanto, Samsonov, informado de Gumbinnen, vio una oportunidad de aislar las fuerzas de Prittwitz y lograr un triunfo histórico. Su ejército avanzó con rapidez para recoger los despojos del éxito de Rennenkampf, en una iniciativa que supuso equivocar —de forma calamitosa— la valoración del estado y las intenciones de los alemanes. En los días posteriores a Gumbinnen, el brillante jefe de operaciones de Prittwitz convenció a su general para que revirtiera la decisión anterior de poner rumbo al Vístula. Max Hoffmann alegó que aún les aguardaban grandes oportunidades. El reconocimiento mostró que Rennenkampf iba a paso de caracol. El coronel instó a dejar atrás una pantalla débil, que vigilase al 1.o Ejército ruso, para que Prittwitz aprovechase la excelente red ferroviaria alemana, enviara dos cuerpos al sur, en contra de Samsonov, y, con suerte, le asestara un golpe catastrófico. Por la forma en que el 2.o Ejército avanzaba, parecía asombrosamente vulnerable, sobre todo en los flancos.

Los alemanes habían hecho frecuentes simulacros de esta clase de escenario para la derrota de una fuerza invasora rusa, pero es llamativo que Prittwitz aceptara un plan así de audaz, con lo afectado que estaba. Aquí empezó una de las maniobras cruciales de la contienda. Y al tiempo que las tropas subían a los trenes que los llevaban al sur, intervino el alto mando. En Coblenza, un Moltke desconfiado tuvo noticias de Gumbinnen y la previsión de retirada hasta el Vístula. Tuvo un arranque de cólera, furioso y, de hecho, lagrimoso; y llamó por teléfono a cada uno de los comandantes de Prusia oriental, para saber sus opiniones. Coincidieron en que la orden de Prittwitz era errónea e innecesaria. En la tarde del 22 de agosto, el cuartel del 8.o Ejército en Marienburg, en la frontera oeste de Prusia oriental, recibió un mensaje lacónico: Prittwitz quedaba destituido. Para ocupar su lugar, se hizo volver del retiro al viejo general Paul von Hindenburg; le acompañaría en el campo un nuevo jefe del Estado Mayor del ejército, el deprimente y temperamental Erich Ludendorff, reciente héroe de Lieja.

Hindenburg era un hombre impasible, de sesenta y seis años. Había sido oficial de infantería en las guerras de Prusia contra Austria, en 1866, y contra Francia, cuatro años después. Se había retirado del ejército en 1911 y, desde entonces, se dedicaba a su pipa, a la lectura diaria de periódicos y a un poco de turismo por Italia. Cuando Alemania se movilizó, se decepcionó al comprobar que no contaban con él. El corpulento Hindenburg gruñía enojado: «Aquí estoy, sentado como una vieja delante del fogón». Pero en la tarde del 22 de agosto, recibió un telegrama en su piso de Hannover: ¿estaba disponible para servicio inmediato? Respondió al instante, con suma brevedad: «Estoy preparado». A las 4 de la mañana del día siguiente, un tren especial, en el que ya iba su jefe de Estado Mayor, se detuvo brevemente a recogerlo en un oscuro andén de la estación de Hannover; y luego siguió adelante, con rapidez, hacia Prusia oriental.

El nombramiento de Hindenburg era cuestión de apariencias. Ni siquiera era la primera elección para aquella labor; simplemente, era un oficial de jerarquía adecuada para dirigir el 8.o Ejército, cuya residencia coincidía que estaba situada en la línea que debía seguir su jefe del Estado Mayor para llegar a Prusia oriental. Este último era el hombre que Berlín esperaba que transformase la campaña, seleccionado antes de que Moltke dedicara un solo pensamiento a identificar a un comandante en jefe decorativo. Ludendorff era un plebeyo, de cuarenta y nueve años, que, en un ejército dominado por los aristócratas, había ascendido por pura aptitud. Era un guerrero adusto y profesional hasta la última célula de su cuerpo, que consideraba la guerra como la ocupación natural de la humanidad. Había formado parte del Estado Mayor general en tiempos de Schlieffen, al que aún idolatraba. Durante una década, había sido un partidario entusiasta del principio nuclear de la planificación alemana: en Prusia oriental habría una dedicación secundaria, hasta que se deshicieran de Francia.

Era un hombre de fría racionalidad, aunque de temperamento muy nervioso, que en 1904 se permitió el único gesto romántico de su vida, al enamorarse de una mujer casada, y madre de cuatro hijos, Margarethe Pernet. Se encontraron en la calle, durante una tormenta, y él le ofreció galantemente el refugio de su paraguas. Margarethe se divorció de su esposo y se casó con Ludendorff, y ambos formaron una pareja de notable éxito. Ahora, Moltke le escribía: «Tiene ante usted una tarea nueva y difícil… No sé de otro hombre en el que tenga una confianza tan absoluta. Quizá sea capaz de salvar la situación en el este. No se moleste conmigo por haberle alejado de un puesto en el que está, quizá, en el umbral de una acción decisiva que, si Dios quiere, será concluyente… También el káiser confía en usted». Esta última afirmación era incierta. Ludendorff recibió de manos de Guillermo la condecoración Pour le Mérite, por la acción de Lieja, una hora antes de que su tren partiera hacia el este. Pero el káiser estaba furioso porque Moltke no le había consultado en ninguno de los nombramientos del 8.o Ejército, y tenía al nuevo jefe del Estado Mayor por un aventurero vulgar y ambicioso.

Los dos generales, que serían una de las parejas militares más famosas de la historia, llegaron a Marienburg el 23 de agosto. La recepción del abatido Estado Mayor de Prittwitz fue sombría y de una formalidad gélida. Max Hoffmann, ciertamente, albergaba dudas sobre los recién llegados: ambos eran una incógnita, y en cuanto a Ludendorff, exhibía el aire de quien sabe que lo tiene todo por demostrar. El plan de concentrarse contra Samsonov, concebido por Hoffmann, ya se había puesto en marcha, y desde entonces los hechos se desarrollaron con una velocidad asombrosa. Moltke tomó una decisión trascendental: desplazar seis cuerpos en refuerzo del 8.o Ejército. Ludendorff afirmó que ni deseaba ni necesitaba tales refuerzos, que debilitarían el frente occidental en un momento crucial. Le dijeron que iban para allá, igualmente, y que pensara en darles uso. Al final, Moltke envió solo dos cuerpos, que llegaron después de que se produjera el histórico choque con Samsonov. Pero en adelante, los críticos alemanes citaron esta modificación del despliegue como una prueba de que el jefe del Estado Mayor estaba perdiendo el buen juicio y el dominio de los nervios.

En Marienburg, menos de veinticuatro horas después de que Hindenburg asumiera el mando, se interceptaron dos mensajes de radio del enemigo, sin codificar. Revelaban que las fuerzas de Rennenkampf y Samsonov se habían alejado tanto que no se podían prestar apoyo mutuo. El morse del servicial comandante del 1.o Ejército también informó a los alemanes de las líneas de marcha de cada uno de los cuerpos de Samsonov. En la nueva era de la comunicación por radio, todos los beligerantes tenían mucho que aprender sobre la seguridad del éter —en el frente occidental, los franceses interceptaron relevantes mensajes en clair del enemigo y descifraron varios códigos alemanes—, pero las consecuencias de este desliz ruso fueron especialmente importantes. Hindenburg y Ludendorff habían subido a un coche para inspeccionar el área de operaciones, y se dirigían hacia una colina situada al sur de Montowo, cuando los mensajes llegaron a Max Hoffmann en el cuartel general del ejército. Este saltó a otro automóvil, en pos de sus jefes, con los textos agarrados. Su conductor llegó a ponerse junto al descapotable de los generales; el coronel se inclinó hacia ellos y puso las copias en la mano de Ludendorff. Este los leyó y los dos coches se detuvieron. Los alemanes conferenciaron sobre el significado de la noticia.

Hoffmann era ahora el segundo de Ludendorff. Respondía al perfil de caricatura de los oficiales del Estado Mayor prusiano; un hombre brillante, obstinado, un especialista en Rusia que había estudiado durante años el ejército zarista (para empezar como observador alemán de la guerra ruso-japonesa). Sabía que era improbable que hubiera una coordinación eficaz entre Rennenkampf y Samsonov. La indiscreción rusa ofrecía a sus enemigos una oportunidad de aplastarlos por separado. Hoffmann podía reclamar el crédito de haber inspirado la concentración alemana en el sur pero quien presidía ahora su ejecución era Ludendorff. En 1891, 1898 y 1899, los alemanes habían realizado maniobras para practicar justamente este escenario en Prusia oriental, y se había propuesto la misma medida que el 8.o Ejército adoptaba ahora. Ludendorff concentró sus formaciones ligeramente más al sur y al este de lo que pretendía su subordinado. En cuanto a la lenta e imperturbable aportación de Hindenburg, unos años más tarde Hoffmann guió a un equipo de cadetes del ejército por el campo de Tannenberg. «Aquí —les dijo, con desdén— es donde Hindenburg durmió antes de la batalla; aquí es donde durmió después de la batalla, y aquí donde durmió mientras se batallaba».

El encuentro inminente supondría una colisión entre el ejército más profesional de Europa y el más descuidado. Los rusos no se preocuparon del reconocimiento, la logística, las instalaciones médicas, la concentración de fuerzas ni la simple prudencia; y esto no se podía compensar solamente con la masa, una buena artillería y el coraje campesino. Aleksandr Samsonov tenía cincuenta y cuatro años y era una figura festivamente apegada a su mujer, que estaba de permiso con ella, en el Cáucaso, cuando lo llamaron a la guerra. En Prusia oriental, solía expresar su disgusto por no tener noticias de casa (al igual que sus hombres). Charlaba amistosamente y bromeaba con los soldados: «Y tú, ¿de dónde vienes?», «¿Estás casado?», «Cuando vuelvas, tu mujer no te va a reconocer. ¡Mira qué barba te has dejado!», «¿Tienes hijos? Cuando fui a la guerra en 1904, dejé una hija de año y medio; y al volver, ¡huía de mí!»[31].

Postovsky, el jefe del Estado Mayor de Samsonov, tenía el poco halagador apodo de «el mullah loco». Describió el avance del 2.o Ejército como una «aventura», palabra desafortunada para una ofensiva de la que dependía, en gran medida, la suerte de su país. Para la comunicación con Rennenkampf y con su propio cuartel general de la retaguardia, dependía de mensajeros que viajaban en coche hasta remotas emisoras de radio; a veces, hasta la propia Varsovia. En la última semana de agosto, el general se engañó creyendo que los alemanes se habían puesto en fuga y a él le bastaría con aprovechar la victoria de Rennenkampf. El servicio de inteligencia del ejército era tan flojo que ni siquiera alcanzaba a comprender los documentos capturados, pues no tenía a nadie que entendiera el alemán. Con las prisas de Samsonov de cruzar la supuesta línea de retirada del enemigo, dejó tras de sí un cuerpo a su derecha, entre los lagos de Masuria, y otro a la izquierda. Tres cuerpos avanzaron hacia el norte y se dispersaron por un frente de un centenar de kilómetros, sin una pantalla de caballería eficaz, que avisara de los movimientos del enemigo.

Entre tanto, las formaciones de Hindenburg marchaban pesadamente hacia el sur, agotadas por el calor y obstaculizadas por largas columnas de refugiados que huían ante los rusos. Los soldados demostraron no tener escrúpulos a la hora de apartar a los civiles fuera de la carretera o tumbar sus carros para dejar paso a la artillería; las columnas de caballería y los carros de bagaje pisoteaban entre el polvo preciadas posesiones de las familias. El hecho de que muchos de los soldados alemanes fueran además residentes de la zona provocó algunos incidentes penosos durante la campaña. Cierto soldado de primera, apellidado Schwald, se encontró que se ordenaba a su batería de artillería destruir Eydtkuhnen, su ciudad natal, tras ser ocupada por los rusos; y el coronel Emil Hell tuvo que bombardear su propia casa en Gross-Grieben.

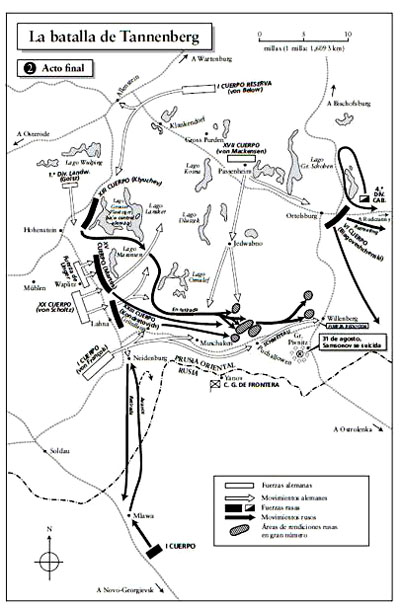

El 8.o Ejército, de Hindenburg, estaba preparado para asestar uno de los grandes golpes militares de la historia, en un momento en el que los aliados occidentales de Rusia estaban muy satisfechos por el curso de los hechos, cuya realidad desconocían del todo. El 24 de agosto, el corresponsal militar de The Times le decía al pueblo británico: «En el este, todo continúa yendo bien». Un editorial afirmaba: «Antes de no mucho, habrá huestes de rusos en el territorio alemán, como descubrirán los alemanes a sus propias expensas». Sin embargo, aquel mismo día trajo el primer enfrentamiento de lo que se dio en llamar «batalla de Tannenberg» (aunque las acciones cruciales se libraron a algunos kilómetros de este pueblo). Al principio, chocaron frente a frente un cuerpo ruso y otro alemán. Ludendorff, de visita en el cuartel general local, le dijo histriónicamente a su comandante que sus formaciones debían «resistir hasta el último hombre» para dar tiempo a llegar al ala izquierda de Hindenburg. Así, rusos y alemanes se asolaron mutuamente todo el día, mientras los hombres de Samsonov avanzaban una y otra vez por campo abierto, buscando la penetración.

Por la tarde, como los hombres aún no estaban acostumbrados a pérdidas graves, el derramamiento de sangre les pareció terrible: un regimiento ruso había perdido a nueve comandantes de compañía, de un total de dieciséis; una compañía de 190 hombres acabó el día con solo setenta, y todos los oficiales habían muerto. Pero al acercarse la noche, los alemanes se replegaron. Samsonov estaba exultante: una vez más —le pareció—, el enemigo se retiraba ante el poder ruso. A la mañana siguiente, henchido de esperanza, ordenó a su ejército retomar el avance; no sabía que los alemanes habían cedido terreno, la noche anterior, solo para alinear cuerpos vecinos. Así, cuando los soldados de Samsonov se adelantaron, el 25, se hallaron con que, por tres costados, una potencia de fuego abrumadora machacaba sus columnas. Al caer la noche, los alemanes sabían que estaban logrando resultados importantes y, al mismo tiempo, reconocían que aún no eran concluyentes. Hindenburg dormía tan tranquilo; a Ludendorff, los nervios no le permitieron dormir nada.

El 26 de agosto, el ala derecha de Samsonov avanzó de nuevo, y se encontró con el bombardeo de la artillería y el barrido de las armas menores de dos cuerpos alemanes. Aun así, aquella noche, la cena del Estado Mayor de Hindenburg se desarrolló en un silencio total. Había llegado una información alarmante: el ejército de Rennenkampf marchaba en apoyo de Samsonov, de un modo que podía transformar la batalla, si caía sobre el flanco o sobre la retaguardia alemanas. Durante algún tiempo, Ludendorff estuvo haciendo rodar con furia su panecillo sobre la mesa. Entonces pidió charlar en privado con Hindenburg. Aquella noche, el anciano general interpretó un papel útil, al calmar el tormento anímico de su subordinado. Por fin llegaron noticias de que la información sobre Rennenkampf era falsa; las formaciones del 1.o Ejército no se habían movido. Las castigadas fuerzas de Samsonov estaban solas.

El 27 trajo otra convulsión al cuartel del 8.o Ejército. Los oficiales de la oficina de correos de Allenstein, en la retaguardia profunda de los alemanes, llamaron por teléfono para informar de que unidades rusas habían entrado en su ciudad[32]. Algunos soldados del zar, que desconocían el mundo, más allá de sus aldeas natales, quedaron impresionados por el tamaño de Allenstein y lo contemplaban todo creyendo que habían llegado a Berlín. Pero se les dio poco tiempo para quedarse con la boca abierta. El Estado Mayor de Hindenburg desvió con rapidez unos refuerzos cuyos trenes debían pasar por la misma Allenstein, y entonces siguió batiendo al ejército de Samsonov. Aquel día, el 27, el castigo terrible correspondió al flanco izquierdo de los rusos.

A veces se ha dicho que Tannenberg fue un «milagro accidental», porque el general Hermann von François, a quien Ludendorff había ordenado atacar la izquierda rusa, se retrasaba en llegar a la posición asignada, debido a que sus hombres estaban agotados después una larga marcha hasta el campo de batalla. La consecuencia fue que, cuando su cuerpo atacó al fin, se halló por detrás de la retaguardia de Samsonov, lista para completar el círculo. Los alemanes consideraron a François uno de los héroes más destacados del combate. Uno de sus regimientos concentró todo su arsenal de armas automáticas en una batería de seis Maxim que disparaba al unísono contra los rusos, confusos e inermes. Pronto, los alemanes vieron ondear banderas blancas en astas y fusiles; fueron las primeras, entre los miles de símbolos iguales a lo largo y ancho del vasto campo de batalla.

En Usdau, la 41.a división de la infantería prusiana asaltó las posiciones enemigas en campo abierto y, tras duros combates cuerpo a cuerpo, repelió a sus oponentes; luego vieron que habían derrotado al 85.o regimiento de la infantería de Samsonov… cuyo coronel honorario era el káiser. Aquel día, los rusos experimentaron una nueva forma de acoso, cuando la base de Ostrołęka (en la retaguardia polaca) fue bombardeada por un zepelín. Samsonov empezó a comprender la cruda realidad de que estaba capitaneando una catástrofe. Sin embargo, en el cuartel del 8.o Ejército seguían sin dar crédito a su buena suerte en toda su magnitud: Ludendorff y su Estado Mayor cayeron de nuevo en el pesimismo el viernes 28 de agosto, cuando se les informó de que algunos ataques habían sido repelidos por la feroz resistencia rusa y que unas pocas unidades alemanas incluso se habían rendido. Solo a las 4 de la tarde llegaron noticias de que el cuerpo de François estaba reventando la retaguardia rusa, causando consternación y rendiciones en masa. Los generales alemanes se permitieron el entusiasmo, al fin confiados en que estaban obteniendo una victoria de primerísimo orden.

El jefe del Estado Mayor de Samsonov, Postovsky, envió a la retaguardia al agregado militar británico, diciéndole: «La situación es muy grave y no es correcto que un extranjero vea en qué estado nos encontramos»[33]. Samsonov reconoció ante Alfred Knox que su ejército se echaba atrás entre el caos, y añadió, enigmáticamente, que no sabía qué les depararía el futuro, «pero incluso si ocurría lo peor, no afectaría al resultado último de la guerra»[34]. Al cabo de poco, los alemanes asestaron el golpetazo definitivo en el centro de las fuerzas rusas. Los restos del 2.o Ejército empezaron a replegarse caóticamente hacia la frontera polaca. Cerca de la mitad de los 230 000 hombres de Samsonov habían caído muertos, heridos o apresados; sus tres cuerpos atacantes estaban hechos pedazos. Había cadáveres dispersos a lo largo de muchos kilómetros, en una región con abundancia de lobos salvajes.

Decenas de miles de rusos en estado de confusión, en las zonas de Ortelsburg y Neidenburg, se hallaron atrapados contra los lagos, vagando perdidos en los bosques o esforzándose por vadear ríos. El ejército, destrozado, se deshizo; cada fragmento emprendía su propio camino en el intento de huir de los implacables alemanes. Hindenburg pidió, y se le concedió, el consenso del káiser para bautizar la victoria como «batalla de Tannenberg». Aunque esta población se halla a varios kilómetros, su nombre tenía una resonancia poderosa. Allí, en 1410, los caballeros de la Orden Teutónica habían sufrido una derrota histórica a manos de polacos y lituanos. Ahora se daba la vuelta a aquel resultado.

Max Hoffmann se sorprendió al recibir una Cruz de Hierro por su aportación: «Nunca pensé que uno podía ganarse esta preciosa condecoración militar al teléfono». Pero también se pavoneó: «Vi que tiene que haber alguien que mantenga la cabeza fría y supere las crisis y dificultades con absoluta falta de misericordia y dedicación a la victoria»[35]. El 31 de agosto, Hoffmann dio una vuelta por el campo de batalla con un general, el conde de Dohna. Cuando llegaron a un término de vía donde había miles de prisioneros de guerra rusos a la espera de ser enjaulados, Dohna preguntó a Hoffmann: «Bueno, ¿cuántos prisioneros habrá?». Hoffmann calculaba que habría entre treinta y cuarenta mil; para Dohna, no serían más de veinte mil. Hoffmann propuso apostar un marco por cada prisionero de diferencia, por arriba o por debajo, con los veinte mil. Dohna lo rechazó; habría tenido que pagarle una fortuna, pues el recuento final fue de 92 000 prisioneros de guerra, junto con 350 cañones rusos.

Para lograr aquella victoria crucial, los alemanes solo habían sufrido 12 000 bajas, del total de 150 000 hombres asignados por Hindenburg a la batalla[36]. El káiser, con su típica exhibición de buen juicio, sugirió arrear a los prisioneros hasta la península de Curlandia, en el Báltico, donde se les dejaría morir de hambre[37]. En Alemania, la figura del anciano Hindenburg logró una condición heroica perdurable. Le nombraron mariscal de campo y, en muchas poblaciones, se erigieron enormes imágenes de madera, chapadas con clavos de metal que los ciudadanos compraban para recaudar fondos para la Cruz Roja. «Nuestro Hindenburg» adquirió una estatura y autoridad que pronto alarmó al káiser, y que además atormentaba a Ludendorff, quien sabía que su comandante en jefe no era sino un toro viejo y pesado.

«Nuestros corazones desbordan gratitud», escribió la maestra Gertrud Schädla, en Verden, al tener noticias de Tannenberg; «y sobre todo, esperanza de que la guerra no se adentrará mucho en el invierno. Pero ¡ay! ¡Son tantos miles los que están allí sangrando!»[38]. El propio Samsonov escapó de la carnicería habiéndolo perdido todo: hasta los mapas. Al caer la noche, él y sus ayudantes solo podían leer la brújula encendiendo cerillas; cuando estas se apagaban, seguían adelante cansados, casi a tientas. El general era asmático y pronto tuvo que apoyarse en los hombros de sus auxiliares. El 31 de agosto, cuando Alfred Knox preguntó por el paradero del comandante caído, un ruso le respondió en silencio, pasándose la mano por el cuello. Al final, Samsonov se detuvo y dijo, ante su pequeño grupo de oficiales del Estado Mayor: «El emperador confiaba en mí. ¿Cómo puedo presentarme ante él, después de tal desastre?»[39]. Entonces se pegó un tiro y dejó que sus hombres huyeran a Polonia como bien pudieran.

Murieron muchos otros comandantes rusos de primer orden. Uno de ellos —el mismo Martos que había cuidado de los niños desatendidos— resultó herido por un proyectil que impactó en su coche. Le acompañaba Aleksandra Aleksandrovna, esposa de un oficial del regimiento de Muromski, que, como hablaba alemán, hacía de intérprete. La última vez que se la vio, huía hacia un bosque. Los supervivientes rusos de la batalla de Tannenberg afirmaron con acritud que sus comandantes actuaban como si dispusieran de tantos millones de hombres «que no importa cuántos arrojan a la muerte»[40]. Según escribió Alfred Knox: «Parece que los rusos eran demasiado simples y de buen natural para librar una guerra moderna». Era una forma amable de reconocer que Samsonov y su parentela profesional no estaban preparados para subir al cuadrilátero en contra de Ludendorff y el ejército alemán. Los rusos presentaron sus tropas como los platos sucesivos de un banquete, que el enemigo podía ir devorando uno tras otro. Las fuerzas del zar se hundieron casi invariablemente cuando las atacaban por el flanco, mientras en el centro, los alemanes eran capaces de librar una sucesión de acciones defensivas en los términos más favorables, antes de avanzar en persecución de un enemigo golpeado.

Como en cualquier batalla, a la victoria alemana contribuyeron muchos factores: la previsión de Hoffmann, la pericia de Ludendorff, la incompetencia rusa… y una pizca de suerte. De la noche a la mañana, Hindenburg se convirtió en el ídolo del pueblo alemán, mientras casi todos los oficiales con uniforme del káiser saludaban lo que entendían era la genialidad de Ludendorff. Por encima de todo, los alemanes sabían que habían demostrado la superioridad fundamental de sus soldados frente a los de Rusia. Su condescendencia, si no desprecio, hacia el ejército ruso persistió, con funestas consecuencias, hasta la segunda guerra mundial.

Ahora le tocaba a Rennenkampf sufrir el mismo destino que a Samsonov. Durante la primera semana de septiembre, los escolares de Schneidemühl, cerca de la frontera oriental de Alemania, observaban con fascinación los atestados trenes de las tropas, que pasaban por la ciudad cada media hora, camino del este: eran los dos cuerpos enviados por Moltke desde el frente occidental para reforzar a Hindenburg. En la mañana del 9, los alemanes atacaron al 1.o Ejército entre los lagos de Masuria, que dieron nombre a la batalla. Primero se dejó al descubierto el flanco izquierdo de los rusos; luego se hundieron la derecha y el centro. Hindenburg completó su triunfo. A los pocos días, los rusos se retiraban de Prusia oriental saqueando los pueblos de la frontera con el cruel resentimiento de la derrota. Al pasar por Johannisberg, los tártaros quisieron llevarse una estatua de Bismarck. Su general objetó que tal clase de acción «causaría un incidente internacional»[41]. Los tártaros se llevaron la estatua igualmente, alegando, sin duda, que para incidentes internacionales ya tenían la guerra.

La familia Sczuka contempló el reflujo de la marea del poder ruso que había barrido su comunidad. El ejército de Rennenkampf, ahora enormemente reducido, fue pasando durante varios días junto a las casitas de Popowen. Los aldeanos veían hombres heridos; otros que habían perdido las armas y los pertrechos; carros rotos y caballos destrozados, que se dejaban abandonados en las cunetas cuando perdían una rueda o la infortunada bestia se derrumbaba. La pequeña Elisabeth Sczuka sintió un arranque de piedad por un asno agotado cuyo dueño ruso lo iba azotando por el camino. Algunos de sus vecinos padecieron en sus carnes el rencor de los derrotados. Una pareja de ancianos, los Olschewski, fueron expulsados de su casita por un oficial que blandía un knut; este acercó una cerilla a la paja de su lecho y las llamas devoraron el edificio[42]. Aun así, los Sczuka se regocijaron por la victoria. Como todos eran leales a Alemania, se sentaron en la seguridad de su hogar y, a la luz de las velas y en torno del piano, cantaron el himno prusiano Heil dir im Siegerkranz, mientras los rezagados de Rennenkampf iban pasando por fuera, toda la noche[43].

El 1.o Ejército de Rusia solo escapó a la destrucción total por la velocidad con la que huyó: cuarenta kilómetros diarios, lo que dejó a sus perseguidores muy atrás. La caballería alemana no demostró ser más eficaz que la de ninguna otra nación a la hora de cumplir con su función tradicional de perseguir a un enemigo derrotado; la fusilería de la retaguardia alemana les impidió acercarse. Las formaciones de Rennenkampf estaban muy castigadas y apaleadas, pero en su mayoría sobrevivieron para combatir otro día. Los alemanes habían cumplido su propósito inmediato de aplastar la invasión de Prusia oriental. En los meses posteriores, el enemigo mantuvo una presencia amenazadora al otro lado de la frontera y, de hecho, cruzó de nuevo por la fuerza. Pero ya no parecía creíble que una «apisonadora rusa» entrara en Alemania por esa vía.

Los aliados occidentales tardaron en comprender la gravedad de los desastres que los ejércitos del zar habían padecido en Tannenberg y los lagos de Masuria. Entre los torrentes de propaganda, en competencia y mutuamente contradictoria, que emitían todos los beligerantes, en Londres y París no se dio crédito a las informaciones alemanas sobre los triunfos de Hindenburg. Los rusos se esforzaron por ocultar a sus aliados la escala de su humillación y lo lograron en no poca medida. Se permitió que las buenas noticias de Galizia, más al sur, disimularan las más sombrías de Prusia oriental. Los recursos humanos de Rusia eran tan vastos que la destrucción del ejército de Samsonov y el vapuleo al de Rennenkampf no parecían representar, para el poder militar del zar, ninguna catástrofe irreversible; tan solo el hundimiento de sus esperanzas más inmediatas y radicales.

En ocasiones se ha sugerido que la ofensiva rusa de agosto interpretó un papel decisivo en la resolución de la guerra, al convencer a Moltke de transferir dos cuerpos del oeste en un momento crucial, lo que modificó la relación de fuerzas alemanas en el este en comparación con las del oeste, relación que pasó de 1:10 a 1:8. Ahora bien, la idea parece improbable. Parece más plausible concluir que, sencillamente, los recursos de Alemania eran insuficientes para culminar sus imponentes ambiciones en Francia al mismo tiempo que se emprendían en el este operaciones de la clase que fueran. El triunfo de Alemania en Tannenberg también supuso un desastre para sus líderes, y para aquellas personas que, entre su pueblo, ansiaban la paz y que la contienda tuviera un final negociado y rápido. La euforia nacional consolidó de golpe la confianza en la perspectiva de que cabía obtener una victoria absoluta; sobre todo, a juicio de Erich Ludendorff.

La víctima más conspicua de aquellas primeras batallas orientales fue la confianza del ejército ruso en sí mismo, que nunca se recuperó de las humillaciones sufridas en 1914 en Prusia oriental. Muchos oficiales reconocieron que se debían a la ineptitud institucional del ejército zarista, así como a la escasez de comandantes competentes, lo que lastraría su capacidad de combate hasta el final de su participación bélica, en 1917. El soldado ruso mostraba una formidable disposición a sufrir, y, a veces, un coraje asombroso. Tales cualidades permitían derrotar a los austríacos, pero no al ejército del káiser.

La exultación inicial de los rusos fue sustituida por semanas de alarma extrema e incluso pánico. Previendo una ofensiva alemana en Polonia, los puentes de Varsovia se prepararon para la demolición, mientras las familias y los funcionarios del gobierno hacían las maletas, prestos para huir con rapidez. Pero los alemanes, temporalmente, estaban contentos. Habían frustrado las grandes ambiciones de Rusia. Casi toda la atención de los jefes alemanes se centró entonces en el frente occidental, donde se estaba decidiendo, en ese momento, el destino de su descomunal apuesta estratégica.