El resplandor del sol de finales de agosto, que calentaba e iluminaba los campos franceses, parecía burlarse de la condición de los ejércitos rivales, que daban vueltas entre una niebla de incertidumbres y errores. El día 25, el II Cuerpo británico sufrió muchas frustraciones: el tráfico de refugiados era tan numeroso y denso que obligó a detenerse a sus columnas en retirada; algunas unidades quedaron rezagadas por dificultades locales: los reales fusileros irlandeses se vieron demorados por un largo tren de artillería, que cruzaba la línea de marcha del batallón. Al atardecer, su coronel, Wilkinson Bird, informó a su general de brigada de que los hombres estaban demasiados cansados para seguir marchando y combatiendo durante la noche, si debían continuar sirviendo de retaguardia[31]. A las 10 de la noche, el batallón entró en Le Cateau, a unos cuarenta kilómetros al sur de Mons. Bird fue a la oficina postal y llamó por teléfono al cuartel general del cuerpo, que le ordenó seguir la marcha hasta la población de Bertry, cinco kilómetros más al oeste.

Salió a la plaza del lugar, muy iluminada, y llena a reventar de carros, rezagados y soldados que comían y bebían en los restaurantes. Uno de los oficiales preguntó: «¿Os detendréis, señor?». Bird respondió lacónicamente: «No. El peligro es desmedido». Sabía que, en cuanto sus hombres rompieran filas, le costaría varias horas ponerlos otra vez en movimiento. El batallón salió del pueblo, remontó penosamente la colina, se adentró por los campos oscuros… y se perdió. A las 2 de la madrugada, acabaron saliendo a Reumont, todavía a kilómetro y medio de Bertry, donde hallaron el cuartel general de la 3.a división. Bird pidió una cena para sus hombres; un oficial del Estado Mayor respondió: «No os la darán, porque nos retiramos otra vez a las cuatro, y ayer nos costó cinco horas ponernos en marcha». Los fusileros cayeron dormidos en un grupo de edificios de una granja próxima. Algunos oficiales comieron algo en un pequeño café de la vecina Maurois.

Al acercarse la noche anterior, el II Cuerpo había emitido la «Orden operativa número 6», que empezaba diciendo: «El ejército continuará mañana con la retirada». Pero en la madrugada del 26, Smith-Dorrien se vio obligado a reconsiderarlo. Muchas de sus unidades estaban tan exhaustas y hambrientas como los fusileros irlandeses y algunos aún avanzaban a través de la oscuridad, hacia Le Cateau. Se dio cuenta de que, si el cuerpo intentaba seguir hacia el sur aquel mismo día, la cohesión se vendría abajo; y los alemanes, a los que tenían en los talones, aplastarían a las unidades rezagadas.

A veces, las personalidades de los generales carecen de color; pero no era el caso de sir Horace Smith-Dorrien, el duodécimo en una familia de dieciséis hijos. Como joven oficial de transportes en Zululandia, fue uno de los pocos supervivientes del desastre de 1879 en Isandlwana, tras lo cual se le propuso para una Cruz de la Victoria por sus esfuerzos para salvar a otros fugitivos. En adelante, adquirió una extensa experiencia en las guerras coloniales y combatió en Omdurmán; con Kitchener trabó una amistad de por vida. Acabó la guerra de los bóers con la reputación consolidada, y posteriormente ocupó una sucesión de mandos. Era un partidario entusiasta de reformar el ejército, que favoreció los mosquetes y predicó a favor de las ametralladoras. En julio de 1914, se le encargó dirigirse a varios miles de cadetes de las escuelas privadas, en su campamento de verano, y allí sorprendió a un público casi uniformemente patriotero al afirmar que «debería evitarse la guerra, a casi cualquier coste; la guerra no resolvería nada; toda Europa, y no solo Europa, quedará reducida a cenizas; las pérdidas de vidas serían tan cuantiosas que el conjunto de la población quedaría diezmado». En aquel momento, la mayoría de los cadetes retrocedió ante la herejía, pero los que tuvieron la fortuna de sobrevivir hasta 1918 volvieron la vista atrás con respeto hacia la franqueza e independencia de pensamiento de Smith-Dorrien.

Asumió el mando del II Cuerpo de forma inesperada, después de que el teniente general sir James Grierson falleciera de un repentino ataque al corazón. Un estilo de vida dado a los excesos y un contorno voluminoso de más no facilitaban que Grierson llevara bien la tensión del servicio activo, pero su muerte representó una pérdida porque, como antiguo agregado militar en Berlín, conocía muy bien el ejército alemán. Kitchener impuso a Smith-Dorrien como sustituto, contra la férrea oposición de French, que lo detestaba. Aunque por lo general era un hombre sólido y tranquilo, el nuevo comandante de corps tendía a unos estallidos temperamentales que asustaban a los subordinados; de hecho, después de Mons, su jefe del Estado Mayor presentó la dimisión.

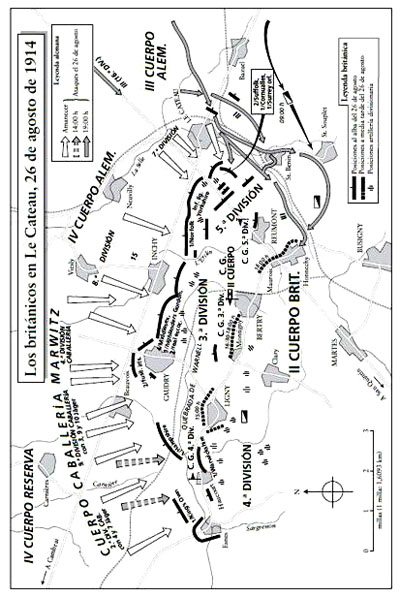

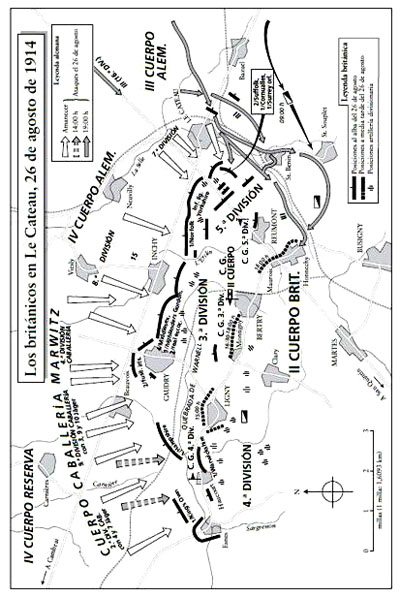

Este, pues, era el hombre al mando en Le Cateau, el 26 de agosto. A primeras horas de la madrugada, Smith-Dorrien consultó a todos los oficiales de alta graduación que pudo reunir. Allenby, que dirigía la caballería, informó de que tanto sus hombres como sus caballos estaban «casi acabados». Dijo que, a menos que el II Cuerpo empezara a retirarse antes del amanecer, el enemigo estaba tan cerca que sería inevitable que hubiera una batalla al alba. Hubert Hamilton, al mando de la 3.a división, dijo que a sus hombres les resultaba imposible moverse antes de las 9 de la mañana. La 5.a división estaba aún más dispersa, y la 4.a —que no había bajado de los trenes de los puertos del Canal hasta la noche del 24 y aún carecía de la mayoría de sus unidades de apoyo— estaba enredada en una acción nocturna de retaguardia. Smith-Dorrien preguntó a Allenby si aceptaría sus órdenes. Este asintió. «Muy bien, caballeros: lucharemos», dijo el comandante de corps, con palabras que quedan bien para la historia, «y también pediré al general Snow [al mando de la 4.a división] que actúe a mi dictado».

Todos los oficiales suspiraron con alivio. Tras el caos y la ausencia de propósitos claros que los habían acompañado los tres últimos días, aquí había una decisión definida, que fue bien recibida. También la recibió bien, en un principio, sir John French, después de que se le informara, en mensaje enviado por automóvil al cuartel general, de que la mitad de su ejército libraría la segunda batalla de la campaña sin contar con la asistencia o la guía de su comandante en jefe. Más adelante, French se retractó públicamente, y en sus memorias fustigó a Smith-Dorrien. Sin embargo, dada la situación del II Cuerpo, es difícil ver de qué otro modo podría haber actuado su comandante. Se propuso el objetivo de asestar «un golpe que detuviera» a los alemanes, para obtener un respiro durante el cual reanudar la retirada. Esperaba contar con el apoyo del I Cuerpo, pero French no le comunicó que Haig proseguía con su propio repliegue y dejaba desprotegido el flanco derecho del II Cuerpo.

A las 7 de la mañana, Smith-Dorrien acudió a una llamada transmitida por la red telefónica del ferrocarril. Resultó ser Henry Wilson; el subjefe del Estado Mayor comunicaba que ahora el comandante en jefe había decidido que el II Cuerpo siguiera en retirada. Demasiado tarde, dijo Smith-Dorrien; las tropas ya estaban en acción y no podrían volver atrás hasta la noche. Un tiempo después, Wilson afirmó haber deseado «buena suerte; la vuestra es la primera voz alegre que oigo en tres días». Al parecer, no obstante, sir Henry también expresó un pesimismo extremo sobre la perspectiva que aguardaba al II Cuerpo. Aquel mismo día, James Edmonds se encontró con Smith-Dorrien, quien se quejó de saber demasiado poco al respecto de lo que estaba pasando y de haberse visto obligado a adoptar una decisión tan importante. Edmonds le tranquilizó: «No debe inquietarse por eso, señor. Ha hecho lo correcto»[32]. El general comentó que, desde el cuartel general, parecían pensar otra cosa: «Ese Wilson me decía al teléfono, esta mañana, que si me quedaba a luchar habría otro Sedán», en referencia al desastre que vivieron allí los franceses en 1870.

Cuando el jefe del Estado Mayor de sir John French recibió el mensaje de Smith-Dorrien, conforme planeaba plantarse a ofrecer resistencia en Le Cateau, sir Archibald Murray llegó a la conclusión de que era el fin de la FEB. De una forma que se habría antojado cansinamente teatral, si no hubiera ocurrido de verdad, cayó desmayado. Un colega con el inverosímil nombre de «Fido» Childs afirmó: «No llamen a un médico: tengo una pinta de champán»[33]. James Edmonds escribió burlonamente: «¡Y eso le hicieron tragar a Murray a las 5 de la mañana!… “Curly” Birch, que cabalgaba furiosamente por los campos de la zona, buscando las brigadas de caballería que Allenby había perdido, me dijo que las instrucciones del cuartel general eran “salvar la caballería y la artillería montada”». En los cuarteles de French, fueron horas casi demenciales y con el paso del día no se recobró la cordura.

En ese momento, y durante varios días más, el comandante en jefe y su Estado Mayor fueron presa del derrotismo e incluso del pánico. Joffre lo pudo ver con sus propios ojos al llegar a San Quintín, a lo largo de la mañana, para debatir sobre su nuevo plan de campaña con los británicos y Lanrezac, del 5.o Ejército, al mismo tiempo que los hombres de Smith-Dorrien se batían por sus vidas unos pocos kilómetros más al norte. Los generales se encontraron en una mansión burguesa, lúgubre y recargada, en la que se había establecido sir John French. Lanrezac estaba de un humor pésimo, y horas antes había insultado a Joffre y French ante su propio Estado Mayor, con una intensidad que desconcertó e incluso molestó a sus oficiales. Afirmó estar de acuerdo cuando Joffre dijo que, para el 5.o Ejército, era esencial contraatacar repetidamente para mantener la presión sobre los alemanes; y prometió que, en cuanto el ejército en retirada hubiera pasado los bosques de la zona de Avesnes, donde la artillería no se podía desplegar eficazmente, retomaría la ofensiva en campo abierto.

Joffre no debía saber que, en realidad, Lanrezac no tenía intención de hacer nada parecido. El 26, mientras los británicos combatían en Le Cateau, el 5.o Ejército prosiguió con su lenta retirada; las únicas fuerzas francesas que aquel día vivieron alguna clase de escaramuza relevante fueron la caballería de Sordet y el grupo improvisado de divisiones de reservistas a la izquierda de Smith-Dorrien. Tom Wollocombe, de los Middlesex, fue uno de los pocos oficiales británicos que reconoció una contribución generosa de sus aliados: «Las tropas francesas… del general D’Amade nos libraron de mucha presión». Entre tanto, en San Quintín, Joffre quedó conmocionado por la brutalidad de las palabras con las que el comandante en jefe británico recriminaba que la FEB había estado expuesta al desastre desde el momento en que llegó al frente, por falta de respaldo de los franceses. La conferencia se desarrolló en una sala en sombra, con los postigos cerrados, en la que, según Spears, «todo el mundo hablaba en voz baja, como si hubiera un cadáver en la habitación de al lado»[34]. Fue necesario contar casi siempre con intérpretes, porque pocos de los británicos presentes hablaban francés y ni Joffre ni sus subordinados dominaban el inglés.

El comandante en jefe de Francia empezó a explicar el plan de su contraofensiva, la «Instrucción general n.o 2». Se desanimó al saber que el comandante en jefe de la FEB no sabía nada al respecto: sir Archibald Murray, en estado de hundimiento mental y físico, no había acertado a mostrarle a su superior este documento crucial. Joffre resumió su intención de crear una nueva «masa de maniobra» con el 4.o y el 5.o Ejército a la derecha de la FEB, para luego aportar refuerzos por la izquierda. Recalcó a sus aliados británicos la necesidad de mantener la posición y contraatacar, para lo cual prometió la ayuda de sus hombres. Sir John no se sintió concernido e insistió en que pensaba limitarse a continuar con su propia retirada. Según Spears, «en aquella sala, imperaba la sensación de que todo estaba perdido, como cuando un jurado está a punto de emitir un veredicto de culpabilidad unido a la pena capital»[35]. Al acabar la reunión, sir John French se alejó en coche hacia el sur, llevándose consigo el cuartel general y sin prestar apenas atención a la batalla de Smith-Dorrien, más al norte. Según Spears, de nuevo, «fue quizá el peor de los días del cuartel general. Los nervios estaban fatal, la moral era escasa y la confusión, abundante. El Estado Mayor quería que lo alentaran y la partida de sir John tuvo el efecto contrario»[36].

Joffre escribió en sus memorias: «Me llevé conmigo la impresión definida de que nuestro costado izquierdo era muy frágil, y me preguntaba, angustiado, si podría aguantarlo el tiempo suficiente para permitirme una nueva agrupación de nuestras fuerzas». El comandante principal de los aliados se enfrentaba al peligro de los alemanes, tan vasto como inminente; a las dudas sobre el coraje y la competencia de Lanrezac, en el sector más gravemente amenazado; y, por último, a un comandante en jefe británico distanciado de sus aliados y obviamente acobardado por la crisis. Un cuerpo británico se estaba retirando sobre un eje distinto al decretado por el cuartel general, mientras el otro había empezado una batalla crucial por su propia iniciativa. La conferencia de San Quintín terminó sin decisiones, sin más resultado que el asenso de los británicos a que Lanrezac siguiera con la retirada. Joffre partió sin haber intentado imponer su personalidad por encima de la de sir John French. Los dos comandantes en jefe aliados parecían carecer de una cualidad tan vital en el campo de batalla como es el control de la situación.

Para ser justos con el comandante de la FEB, aunque Joffre hubiera asegurado que Lanrezac cooperaría, sus promesas quedaron en nada. Sin embargo, esto a duras penas justificaba la creciente determinación de sir John de, en la práctica, lavarse las manos al respecto de la campaña. Decir que el cuartel de French no era un lugar feliz y que su Estado Mayor no era un equipo unido sería un eufemismo. Aparte del hecho de que el comandante en jefe no gozaba de la confianza de sus subordinados, Henry Wilson detestaba a su jefe de Estado Mayor, resentido por no ocupar el puesto de Murray; más todavía cuando este último mantuvo el cargo aun después de sufrir un colapso nervioso.

Años más tarde, Murray escribió a un antiguo camarada: «Para mí, fue un período de pesar y humillación… Como sabes, los miembros más destacados del [cuartel general] hacían siempre que podían como si no estuviera, frustraban mis planes sin cesar, incluso modificaban mis instrucciones… Nunca antes, ni después, he trabajado con un Estado Mayor desleal …¿Por qué me quedé con esa camarilla del Ministerio de Guerra cuando sabía que no me querían? Fue un error… Quería ver bien a sir John. Había estado muchos años con él, y sabía mejor que nadie que su salud, carácter y temperamento lo hacían inadecuado, en mi opinión, para la crisis a la que nos enfrentábamos»[37]. Concluyó afirmando que si Wilson hubiera sido menos desleal, «no habría tenido que lidiar con sir John sin ayuda». El único sentimiento que compartían French, Murray y Wilson era la falta de confianza mutua, una situación inquietante en el mando de cualquier ejército en campaña. De hecho, las relaciones personales entre casi todos los oficiales británicos de primer orden, en Francia, oscilaban entre lo frío y lo emponzoñado. No mejorarían durante el año siguiente, en el que las intrigas se tornarían una epidemia. Henry Wilson, por ejemplo, le dijo en cierta ocasión a French que Kitchener era tan enemigo de la FEB como Moltke o Falkenhayn. Si cupiera comparar a los generales británicos con algún grupo de hermanos, sería solo con el de Caín y Abel.

Toda vez que, el día 26, se aclaró la neblina de primera hora, una sucesión de pilotos del Real Cuerpo Aéreo regresó de las misiones de reconocimiento afirmando que había fuerzas enemigas obstruyendo, a lo largo de varios kilómetros, todas las vías de acceso al frente del II Cuerpo: «Los mapas [de los aviadores] quedaron negros por las líneas con las que dibujaban las columnas de las tropas alemanas», según palabras de un oficial del Estado Mayor[38]. Un solo regimiento de infantería de tres batallones, 233 caballos y setenta carros ocupaba casi dos kilómetros de carretera; y eran seis los que se acercaban rápidamente a Le Cateau, celebrada como la cuna de Matisse. «Parecía un sitio pequeño, agradable, tranquilo y bañado por el sol», comentaba un oficial británico, «a punto de entrar en la historia en compañía del trueno de los grandes cañones… desconocedora de su destino, parecía que nada pudiera llegar a alterar nunca aquella pequeña ciudad.»[39] La batalla que Smith-Dorrien libró el 26 de agosto (568.o aniversario de Crécy) resultó ser mucho más sangrienta que la de Mons; de hecho, costó tantas vidas británicas como el desembarco de Normandía, en junio de 1944, en la siguiente guerra mundial. Fue completamente distinto a casi todo lo que sucedió a sus supervivientes en los cuatro años posteriores. Fue la última batalla importante del ejército británico en la que un hombre (que estuviera, en este caso, en el terreno elevado que había a cosa de kilómetro y medio al noroeste de Le Cateau) podía haber abarcado dentro de su campo de visión casi todos los puntos cruciales del día.

La pequeña ciudad estaba enclavada en un valle, donde resultaba invisible para los 60 000 soldados que tomaron posiciones en los quince kilómetros de campos verdes y dorados de la meseta superior, con ligeras ondulaciones y en general despejada. Los cereales se habían segado y amontonado en garberas sobre los rastrojos que, entre extensiones de remolacha azucarera y tréboles, con algún almiar ocasional, llegaban hasta donde alcanzaba la mirada. Un soldado consideró que el lugar se asemejaba a un terreno de instrucción que conocía bien: «La llanura de Salisbury, sin los árboles»[40]. Smith-Dorrien desplegó el cuerpo, con los hombres agotados, sobre un terreno desfavorable y mal reconocido. Algunas unidades, sobre todo las situadas a la derecha y más cerca de Le Cateau, se hallaron defendiendo posiciones que los alemanes no tardaron en ver desde más arriba, con la posibilidad de emplazar a hombres en terreno muertos, no batido por la artillería. Más adelante se reprochó que a los británicos les habría ido mejor de haberse situado en una sierra más alta, unos ochocientos metros más al sur. Pero Smith-Dorrien se habría encogido de hombros: «La necesidad obligaba».

Algunos lecatenses se acercaron a ayudar a los británicos a atrincherarse. Los más próximos a la ciudad fueron los hombres de Yorkshire, emplazados en unas estrechas zanjas de fusilería, excavadas por los ingenieros reales, con los de Suffolk a la derecha. Los de Norfolk se esforzaban por derribar un árbol que se elevaba aisladamente en su posición y ofrecía un blanco idóneo a los artilleros enemigos. Los destacamentos de señales recorrían el campo de batalla a medio galope, tendiendo cables de teléfono extraído de unos bidones giratorios, montados en carros. Pero la reserva de cable era del todo insuficiente, porque en Mons se había gastado (y perdido) una gran cantidad. Durante la campaña de agosto de 1914, el medio de comunicación más importante fueron las redes telefónicas francesas, civiles y ferroviarias, de una eficiencia suprema. Un historiador oficial escribió, más adelante: «Al empezar la campaña dispusimos de un sistema de intercomunicación en el que, en circunstancias favorables, las conexiones fueron más numerosas que lo que se logró hasta mucho más avanzada la guerra»[41]. Sin embargo, en agosto hubo ocasiones en las que las unidades no tuvieron más opción que enviar mensajes mediante luces y banderas. El método más fiable siguió siendo el de hacía miles de años: enviar mensajeros a pie o a caballo. En el campo de Le Cateau, fue habitual ver jinetes al galope, que corrían de una unidad a otra arriesgando la vida para entregar las órdenes.

La batalla se desarrolló irregularmente; a grandes rasgos, de derecha a izquierda de la línea británica. La artillería empezó a disparar a las 6 de la mañana y, al poco tiempo, los hombres de Kluck entraron en la ciudad de Le Cateau, que no se intentó defender, e hizo que los piquetes británicos se replegaran a lo alto de la colina, en su límite oriental. Uno de los atacantes, el teniente Kuhlorn, recordaba luego: «Ordené a mi sección: “¡En pie! ¡Adelante! ¡Avanzad!”, y avanzamos en acometidas breves. Al volver la mirada alrededor, durante una pausa, hallé conmigo a unos ocho hombres y varios suboficiales. El resto se habían quedado donde estaban»[42]. Sin embargo, unos pocos metros cada vez, él y su regimiento lograban ganar terreno. A las 9 de la mañana, los cañones de Kluck disparaban intensamente sobre los batallones de Suffolk y Yorkshire y sus baterías de apoyo, todos a la vista; con ello los sometieron a una prueba muy dura, a lo largo de muchas horas. El coronel de Suffolk fue de los primeros en caer; antes de que pasara mucho tiempo, una batería de artillería había perdido a todos sus oficiales y solo disparaba con un único cañón. A media mañana, los alemanes superaron por el flanco el costado derecho de Smith-Dorrien, por lo que, durante el resto del día, dispararon contra Suffolk y Yorkshire desde tres lados, y pudieron situar las ametralladoras para enfilar las posiciones británicas.

Más al norte, algunas de las unidades del II Cuerpo seguían en marcha hacia los puntos del frente asignados aun después de que la batalla empezara. A las 7 de la mañana, un ciclista jadeante ascendió metódicamente el camino a la granja en la que el coronel Bird, de los fusileros irlandeses, había robado una o dos horas de sueño, con órdenes de marchar de inmediato hacia Bertry. Al principio, un Bird confuso no recordaba dónde hallaría a sus hombres. Hizo venir a su ayudante, el capitán Dillon, casi dormido en un sillón. «Lo siento mucho, señor. Recuerdo haberme sentado… y nada más, hasta que me habéis despertado», se excusó Dillon. Una hora después, con sus compañías penando amodorradas por detrás de él, Bird entró a caballo en Bertry; fuera del cuartel general del cuerpo, encontró allí a Smith-Dorrien. «¿Lucharán sus hombres?», quiso saber el general. Bird asintió. El apasionado y enjuto comandante paseó la mirada por la columna. «Vuestros hombres tienen muy buen aspecto… Solamente necesitan un buen combate, y no más retiradas.»[43] Los fusileros irlandeses fueron enviados unos tres kilómetros al noroeste, a la estación de Caudry, en el centro de la línea británica.

Un oficial del Estado Mayor comentó que, una vez echadas las suertes, Smith-Dorrien no quería interferencias de su comandante en jefe. «Estaba inquieto ante la posibilidad de que sir John pudiera venir; se explayó bastante al respecto, tras lo cual hizo algún comentario informal sobre los flancos derecho e izquierdo, ambos desprotegidos; pero confiaba en poder plantear una buena batalla, aunque corriera el riesgo de quedar rodeado.»[44] Hacia las 10 de la mañana, la infantería alemana empezó a avanzar en grandes números por los campos de rastrojos al oeste de Le Cateau. Kluck creía que estaba desplegando su IV Cuerpo contra seis divisiones de la FEB, que se retiraban hacia el suroeste. Debido a este error, sus formaciones se toparon con los británicos en una serie de enfrentamientos descoordinados que privaron a los alemanes de la oportunidad de asestar el golpe con todas sus fuerzas.

Los soldados de Kluck estaban casi tan cansados como sus oponentes, tras haber recorrido unos cincuenta kilómetros el día anterior. En contra de la afirmación británica de que el número de atacantes lanzados contra el II Cuerpo era abrumador, tan solo seis regimientos, junto con tres o cuatro batallones de Jäger [«cazadores»] como hostigadores, y varios miles de hombres de la caballería desmontados, se enfrentaron a Smith-Dorrien el 26 de agosto. Era una fuerza formidable y contaba con el apoyo de una artillería excelente. Pero no resulta creíble plantear Le Cateau como la lucha de David y Goliat del mito británico: las fuerzas respectivas no distaban mucho unas de otras.

Al igual que en Mons, cada vez que los alemanes aparecían en masa al alcance de los fusiles, se los destrozaba. «Contra la infantería alemana, es imposible fallar. Se acercan a montones», escribió el comandante Bertie Trevor, de cuarenta y tres años, al mando de una compañía de los Yorkshire[45]. Pero a su vez, los defensores sufrieron con el fuego de artillería, que causó pérdidas especialmente graves entre las baterías británicas, desplegadas tan visiblemente como sus antecesores en la sierra de Mont Saint-Jean, en Waterloo, en 1815. De hecho, al primer duque de Wellington buena parte de lo visto en Le Cateau le habría resultado conocido: tropas enemigas que avanzaban en columnas densas; cocheros que fustigaban a las bestias de tiro, espumeantes, para soltar el avantrén de los cañones; jinetes que galopaban aquí y allá, llevando órdenes.

Un oficial alemán escribió admirado: «No me parecía posible que a una masacre como aquella pudiera sobrevivir nada de carne y hueso… Nuestros hombres atacaban con suma resolución, pero una y otra vez los repelían aquellos soldados incomparables. Sin atender a las pérdidas, la artillería inglesa se adelantó para proteger a sus infantes y, a la vista de nuestros propios cañones, lanzaba un fuego devastador»[46]. Otro participante alemán, el teniente Schacht, de una compañía de ametralladoras, fue más escéptico: «Pudimos ver una batería [británica] que, según nuestra doctrina, estaba situada demasiado adelantada, entre la línea de los infantes, de la cual estábamos ya muy cerca. ¡Derecha! ¡Blancos a 1400 metros! Fuego rápido. Algo corto. ¡Más alto! Pronto pudimos observar el efecto. No podía haber más actividad ni en un hormiguero vuelto del revés. Por todas partes había hombres y caballos dando vueltas, cayendo y en medio de todo este revuelo, sonaba un incesante rata-tata-tac»[47].

Cuando Smith-Dorrien ordenó que hombres de su magra reserva se adelantaran para proteger el flanco amenazado, pocos fueron capaces de superar la distancia en un terreno barrido por el fuego alemán. Bertie Trevor, de los hombres de Yorkshire, calificó luego la batalla como «demasiado terrible para describirla… Disparamos 350 balas por hombre, en mi compañía, y con muy buena ejecución. Pero estábamos en una auténtica trampa; es increíble que quede alguien con vida e ileso. Hasta que uno lleva horas siendo acribillado con lidita y metralla, ametralladoras y rifles, no puede uno entender la guerra. Y no le veo la gracia por ningún lado»[48]. Un avión alemán, que pasaba en círculos arrojando de forma esporádica bombas de humo de colores con el fin de señalar blancos para la artillería, aportó un toque contemporáneo a una batalla del siglo XIX. Por el costado derecho de Smith-Dorrien, como decíamos, a las 10 de la mañana una batería de artillería había perdido a todos sus oficiales y solo le quedaba un cañón en funcionamiento. Fue un día en el que los batallones de los condados del ejército británico —Yorkshire, Suffolk, Cornualles, Surrey oriental y los highlanders de Argyll y Sutherland— se comportaron con una profesionalidad, constancia e insistencia que sus máximos comandantes —con la notable excepción del comandante del cuerpo— no mostraron por igual.

En el costado izquierdo de los británicos, el día empezó con un pequeño desastre. Los hombres del batallón King’s Own Royal habían marchado durante toda la noche. Al amanecer estaban en la carretera de Ligny, en columnas por compañías, a la espera del desayuno prometido. El capitán R. G. Beaumont divisó a varios jinetes en el horizonte, que no parecían ni británicos ni franceses; pero cuando sugirió que eran alemanes, el coronel afirmó que se dejara de tonterías; el enemigo, según este oficial, se hallaba al menos a tres horas de camino[49]. El traqueteo de los carros fue bienvenido con voces de: «¡Aquí vienen los cocineros!». Los hombres amontonaron las armas y sacaron los platos de campaña, mientras los jinetes distantes acercaban sus propios vehículos rodados y los descargaban a la vista. Era una unidad de la caballería alemana, a la que se permitió desplegar las ametralladoras sin ningún problema. Cuando casi un millar de soldados se apiñaban a la espera del desayuno, las Maxim abrieron fuego.

Las primeras explosiones mataron al coronel británico y provocaron la huida de tres compañías que, en estado de pánico, abandonaron el montón de fusiles. Casi todos los que intentaron correr fueron abatidos; solo los que se tiraron al suelo evitaron la matanza. El segundo al mando logró reunir a suficientes supervivientes para rescatar las armas y recoger a la mayoría de los heridos. Pero en unos pocos minutos, el batallón había tenido cuatrocientas bajas, en una demostración letal del precio de la exposición. Entre los testigos del bochorno había un comandante de sección, del grupo vecino de Warwick; era el teniente Bernard Montgomery, futuro mariscal de campo, que llegó a la convicción de que, aquel día, el mando y el control británicos habían sido muy deficientes. Luego, los hombres del King’s Own mantuvieron la posición durante un tiempo, con la ayuda del hecho de que solo se enfrentaban a escaramuceros y caballería. Pero cuando los jinetes del cuerpo de caballería del general Georg von Marwitz hicieron su aparición por detrás del flanco izquierdo del King’s Own, la infantería británica se retiró.

Cuando, a su vez, los alemanes se expusieron, sufrieron tanto como los hombres de Smith-Dorrien: una batería desenganchó el avantrén y abrió fuego frente a los soldados de Hampshire, cuyos rifles obligaron a los artilleros a retirarse de inmediato. La artillería de campaña de ambos bandos trabajó con la desventaja de que los equipos necesitaban poder ver sus objetivos, en el llamado «fuego directo». Los oficiales de observación adelantada, conectados por teléfono con las posiciones de fuego, no estaban disponibles entonces. Era terrible, recordando el desastre británico de Colenso, en la guerra de los bóers, invitar a los artilleros y encargados de los caballos a desplegarse a la vista, y dentro del alcance, tanto de los fusiles como de la artillería alemana; pero en Le Cateau, esto pasó durante todo el día, y se repitió constantemente durante aquella primera campaña. Los cañones británicos disparaban con «visores abiertos» (según se denominaron) a distancias de unos 1100 metros; no más de lo que ya hacía la artillería de Wellington. Los alemanes estaban mejor equipados para abrir fuego indirecto desde posiciones ocultas, gracias a sus obuses, más pesados; pero uno y otro bando debían ajustarse a unas reservas limitadas de munición. Las andanadas parecían brutales a quienes las sufrían, sobre todo sin la protección de las trincheras, pero eran meras miniaturas de lo que se vería en batallas posteriores.

Un aspecto característico incluso de las acciones más feroces es que no todos los participantes estaban luchando todo el tiempo. En Le Cateau, mientras algunas unidades sufrían un castigo muy severo, otras tuvieron una mañana asombrosamente tranquila, en sectores que los alemanes no habían empezado a hostigar. Tom Wollocombe, de Middlesex, anotó que hacia las 11.30 «comió bastante bien» en la cantina de su batallón, en la retaguardia. De nuevo en las posiciones avanzadas, durante algún tiempo «estuvimos allí sentados, charlando y bromeando, y aburriéndonos bastante»[50]. Incluso cuando empezaron a caer proyectiles alemanes alrededor, Wollocombe aún quedó fascinado por el espectáculo de cuatro vacas negras que pastaban calmosamente. Una acabó recibiendo un impacto directo, y murió, pero las otras tres estuvieron rumiando hasta el final de la batalla. Un participante alemán también se divirtió al ver que un rebaño de ovejas cruzaba el frente entre los cañonazos, balando furiosamente.

El teniente Roebbling, de la infantería alemana, halló que, aunque observaba con toda atención las posiciones británicas mediante su telescopio, no podía identificar un enemigo al que disparar. «Al mismo tiempo, había cosas que pasaban silbando o impactaban contra el suelo. Entonces, de repente, el segundo hombre a mi derecha gritó: “¡Adieu, Subenbach, me han dado!”. El cabo Subenbach respondió: “¡No digas eso, Busse! ¡Anímate!”. Un poco después llegó un gemido: “Ah, ¡sólo me han dado en el hombro y la oreja!”.»[51] Roebbling pidió el fusil y algo de munición del herido, pero aún no lograba distinguir contra qué abrir fuego. Entre una lluvia de metralla, una bala impactó en la correa del arma y rasgó la mano del teniente. Uno de sus hombres le aplicó un vendaje de campaña.

El joven oficial notó que, a medida que los proyectiles alemanes iban causando daño, el fuego británico menguaba de intensidad. Pero cuando el teniente Fricke se puso en pie de un salto y, blandiendo la espada, ordenó avanzar a sus hombres, fue derribado en seguida. Luego Roebbling vio sucumbir al mismo destino al comandante de su compañía, hijo de un oficial de la guerra franco-prusiana: «La espada que su padre había dejado caer al sufrir una herida mortal, a la cabeza de la misma 7.a compañía, ante Beaumont, en 1870, cayó ahora al suelo para siempre». En Caudry, el teniente Von Davier buscó la risa de sus hombres, para animarlos bajo el fuego, al gemir sarcásticamente: «¡He perdido mi monóculo! Quienquiera que lo encuentre, ¡que me lo entregue!»[52]. Sus enemigos le habrían aplaudido.

Los alemanes empezaron a acosar el centro británico hacia mediodía con un coste considerable. El coronel Hull, de Middlesex, hizo esperar a sus hombres hasta que el enemigo se acercó a menos de quinientos metros. Dispararon en cadena, con gran efecto, pero entre tanto, jinetes desmontados se infiltraron en Caudry. Se instó a contraatacar a los reales fusileros irlandeses, que defendían una parte de la pequeña ciudad. Para alivio del coronel Bird, la orden fue cancelada por un oficial superior, que dijo: «Lo que buscamos es hacer que los alemanes se paren y se cansen»[53]. Poco después de la 1 del mediodía empezaron a caer los primeros proyectiles alemanes. Bird vio soldados británicos que corrían hacia la retaguardia. Todos los caballos de tiro de Middlesex murieron, y pronto había muchas casas en llamas. «Muchos hombres corrían a la retaguardia de un modo vergonzoso; incluso suboficiales», escribió el oficial de comunicaciones Alexander Johnston, que estaba en la ciudad. «Ver a ingleses conducirse así es algo que entristece y hace pensar en el futuro con inquietud, porque el fuego no era tan intenso, ni las pérdidas tan grandes. Por supuesto, estos eran solo los malos hombres, o aquellos cuyos oficiales habían resultado heridos y en consecuencia estaban descontrolados; porque uno siempre se encontraba una gran cantidad de gente espléndida que aguantaba el tipo animosamente».

El coronel Bird intentaba contener a los fugitivos de Caudry cuando, de pronto, se topó con su general de brigada, desplomado sobre la silla de un caballo de batalla y guiado a la retaguardia por dos oficiales del Estado Mayor. «Saludos, señor. Espero que no esté herido», dijo el coronel. El general de brigada musitó: «No, solo voy atrás un rato» y dejó el campo. La retirada de este oficial de primera categoría se excusó por el hecho de que estaba conmocionado por un proyectil, pero más adelante a la tropa se la fusiló por esta clase de acciones. El contraataque de un grupo improvisado de tropas británicas, capitaneadas por el edecán del comandante de la división, expulsó temporalmente a los alemanes de la mitad sur de Caudry.

Entre tanto, por la derecha, el II Cuerpo se veía en un apuro cada vez peor. Smith-Dorrien había contado con el apoyo de Haig, pero las formaciones del I Cuerpo seguían retirándose, sin sufrir apenas persecución, y el cuartel general no intentó que dieran la vuelta. Así, el asalto alemán sobre el flanco expuesto de Le Cateau no tuvo impedimento. La infantería y las baterías británicas se enfrentaron a una tormenta de artillería y fuego de ametralladoras, de un enemigo que ahora podía observar casi al metro sus posiciones. El soldado Fred Petch, del batallón de Suffolk, estaba disparando contra unos alemanes que intentaban trepar por una pequeña barranca, a su derecha, cuando una primera bala de ametralladora rebotó en la culata de su fusil, y una segunda le atravesó la cadera izquierda y la pierna contraria, «lo que me dejó no poco paralizado»[54]. Cuando hubo una breve pausa en los movimientos y disparos alemanes, George Reynolds, del batallón de Yorkshire, dijo: «Fue como si el árbitro hubiera hecho sonar el silbato, y nosotros estábamos allí tirados, preguntándonos cómo sería la segunda parte».

Más de lo mismo, fue la respuesta. Poco después del mediodía, era evidente que los británicos se tenían que retirar; ya había un goteo de hombres hacia la retaguardia. Varias unidades se replegaron intactas, pero otras se quedaron porque la infantería enemiga se movía por detrás de ellas, en lo alto de la colina de Le Cateau. «Hacia las 2.30, la situación no podía ser peor», escribió Bertie Trevor, de Yorkshire. «La sierra de nuestra derecha… saltó en pedazos por los proyectiles, y nos caían encima las Maxim, en medio ángulo recto, desde unos ochocientos metros, y cantidades ingentes de proyectil (alta potencia y metralla). Alcanzaron a la mitad de los hombres y la munición se estaba acabando… Un batallón había levantado las manos, y recuerdo ver venir a la guardia alemana, que los hizo prisioneros y desfiló alrededor de ellos.»[55]

El problema más urgente fue el de sacar la artillería británica. Algunas baterías disparaban desde posiciones paralelas a las de la infantería; estas tenían que traer las bestias de tiro, enganchar el avantrén y retirarse, al alcance de cualquier alemán en un kilómetro y medio. Los hombres que defendían la derecha de Smith-Dorrien fueron testigos de una serie de exhibiciones de gallardía a la antigua, tan extraordinaria como absurda, mientras los artilleros galopaban una y otra vez hacia delante, para alejar las piezas entre una lluvia de proyectiles y fuego de armas menores. Los infantes se pusieron en pie para vitorear el espectáculo de los caballos de una batería, que emprendían el descenso de una pendiente pronunciada a la vista de los alemanes. En el otro lado, el teniente Schacht y sus compañeros de las ametralladoras lo observaban sin dar crédito a sus ojos: «A medio ángulo recto, entre los destellos, apareció una masa oscura. Eran los equipos [británicos], que se acercaban galopando a lo loco. No pudimos evitar preguntarnos si estaban locos. Pero no, era que, con una bravura extraordinaria, intentaban llevarse las baterías en el último minuto… Con un ritmo febril, doce ametralladoras arrojaron una lluvia de balas contra las víctimas del sacrificio. ¡Qué horrible confusión se formó!… Un [caballo] siguió en pie entre aquel violento diluvio de fuego; empezó a pastar, relinchó por el agua y agitó la cabeza con cansancio».

Una y otra vez, las balas cayeron y los proyectiles explotaron entre los caballos y jinetes, que caían revolcándose en un montón sangriento. Se logró sacar dos cañones de la masacre y llevarlos a la retaguardia; pero hubo que abandonar las demás baterías, una vez retirados los bloques de cierre. Se otorgaron sendas cruces de la Victoria a un oficial y dos carreteros que, a menos de doscientos metros de la infantería alemana, corrieron y, de algún modo, lograron llevarse un obús; el equipo que intentaba llevarse el segundo acabó hecho pedazos. Las unidades de Suffolk, de Argyll y Sutherland, y la infantería ligera de Yorkshire, cubrieron la retirada de la 5.a división a media tarde, antes de ser destruidas en el lugar en el que resistían. A las 3 de la tarde, el comandante Trevor, de Yorkshire, guió de vuelta a los supervivientes de su propia compañía. Aunque dos hombres cayeron abatidos a su lado mientras cruzaban un campo de cereales, «aun así, nos retiramos al paso, a la genuina manera de Aldershot, y por tres veces nos volvimos e intentamos responder al fuego. Luego cada hombre tuvo que correr a alguna trinchera, bajo un fuego asesino… Nos retiramos entre los cañones, con los artilleros muertos por todas partes»[56].

Smith-Dorrien estaba junto a la carretera, viendo marchar a sus tropas; las unidades, en un desorden esperable, pero la mayoría de soldados, sorprendentemente, con la moral muy alta. Más tarde, escribió: «Era una vista maravillosa. Hombres que fumaban sus pipas, sin preocupaciones evidentes, y bajaban por la carretera a buen ritmo; sin formación de ninguna clase, con una mezcla de hombres de todas las unidades. En su momento, me recordó a una multitud que se alejaba de la celebración de una carrera»[57]. Era una vista de lo más fantasiosa e irreal: el cuerpo de Smith-Dorrien se había visto obligado a desarrollar una batalla del siglo XIX expuesto a la potencia de fuego del siglo XX, y nadie en su sano juicio había disfrutado de la experiencia. Además, era un error pretender que todos sus hombres se habían portado como héroes. Los oficiales empuñaron el revólver para detener la huida de algunos fugitivos frustrados. En Caudry, a media tarde, se pidió al coronel Wilkinson Bird, de los fusileros irlandeses —que había asumido el mando de su brigada—, que encabezara un nuevo contraataque. Cuando dio la orden a un comandante al mando del batallón adyacente, aquel oficial miró a Bird a los ojos y le dijo: «Debo advertirle, señor, que los hombres no lucharán otra vez. Están muy castigados». «Pero ¿defenderán?». «Sí; creo que sí.»[58]

Bird, desesperado por obtener información, frenó a un agitado oficial del Estado Mayor que pasaba por allí al galope: «¡Eh! ¡Eh! ¡Dime qué ha pasado!». El hombre gritó: «5.a división, hecha pedazos a nuestra derecha. A la izquierda, la 4.a división, obligada a retirarse. ¡Adiós!». Era una versión extravagante del hecho de que los británicos sufrían una intensa presión, pero reflejaba el pánico que se había apoderado de algunas personas cuyo puesto les exigía más que eso. Alexander Johnston recibió con abatimiento que su general de brigada ordenara retirarse de Caudry: «Tengo la impresión de que, de algún modo, deberíamos habernos quedado en la ciudad. La infantería alemana no mostraba deseos de asaltar». Pero los proyectiles habían destruido el ánimo de los defensores. Bird le dijo al comandante de un batallón próximo que sus hombres debían actuar como retaguardia. «Haré lo que pueda, señor, pero debo advertiros que, después de lo que han pasado, es posible que los hombres no resistan un ataque fuerte», respondió el oficial. Aunque algunos artilleros británicos mostraron una gran valentía, aquella tarde, el comandante de una batería de la que Bird solicitó respaldo se lo denegó, afirmando que no podía exponer a sus hombres a las armas menores alemanas. Aunque Bird dio una orden directa al oficial, pronto supo, a través de un ordenanza, que la batería se retiró en cuanto los alemanes abrieron fuego sobre ella desde Ligny. Fue prudente, pero deshonroso.

Un ordenanza a caballo dio por fin a la brigada de Bird la señal de repliegue. Cientos de soldados se levantaron de los rastrojos y empezaron a correr hacia el sur, hacia un puente situado bajo una vía férrea que ya quedaba por detrás del frente británico. A un espectador, la escena le recordó «el principio de una gran carrera campo a través». Bird y los ayudantes de la unidad subieron a los caballos para asegurarse de que sus hombres los podían ver. «Montamos y observamos el pánico. Primero vinieron carreteros, que azuzaban brutalmente a unas bestias que tiraban con ansia de cañones y carruajes, cargados de infantes aferrados. Luego, tras una pausa, una muchedumbre que ahora iba al paso, porque se habían quedado sin aliento… Hacia el final de la multitud, venían los oficiales, caminando por separado o en parejas».

Hull, el oficial al mando de los hombres de Middlesex, con su voluntad de hierro, fue el último hombre de la división al que se vio retirarse. Algunos equipos de la artillería se dirigieron con celeridad hacia la retaguardia, sin hacer ningún intento de salvar los cañones. Algunos jóvenes oficiales de los fusileros irlandeses se ofrecieron voluntarios para rescatar las piezas abandonadas; pero sin caballos ni arneses, era del todo imposible. Aquel día, los fusileros perdieron a cinco oficiales y sesenta hombres de la tropa, muertos o desaparecidos (en su mayoría, prisioneros) y otros veintinueve heridos. Wilkinson Bird sobrevivió ileso a aquel día, pero tres semanas después perdió una pierna en otra acción. El teniente Siegener, de la infantería alemana, describió cómo sus hombres empezaron a avanzar al ver la retirada británica: «Nuestras pérdidas habían sido grandes, y aún lo eran, pero queríamos seguir adelante. A doscientos metros de nuestro frente había una trinchera aún ocupada; pero ya habían desplegado banderas blancas. Sus hombres tenían las manos en alto y se rindieron. Un oficial se acercó y entregó la espada, pero aún nos disparaban desde más arriba. Se lo dije, y amenacé con fusilarlo allí mismo; el británico levantó la mano hacia la retaguardia y el fuego se interrumpió»[59].

A la derecha, los hombres de Yorkshire se sacrificaron. A las 4.30 quedaron aislados. Un corneta alemán tocó el alto el fuego británico, con la intención de impedir una masacre. Pero los restos del batallón siguieron luchando; uno de sus oficiales, el comandante Cal Yate, de cuarenta y dos años, encabezó a diecinueve supervivientes en una última carga de bayonetas, en la que cayó malherido. Siempre es discutible si tales acciones son heroicas o una necedad fútil; en este caso, a Yate se le otorgó una Cruz de la Victoria, póstuma, pues murió como prisionero en Alemania, supuestamente en un intento de fuga. A algunos hombres de Yorkshire se los pasó por la bayoneta, cuando finalmente se los derrotó, pero a la mayoría se les perdonó la vida, y los alemanes también dieron un trato humano a los heridos. Cuando los pocos hombres que huyeron al grupo principal del II Cuerpo formaron de nuevo, se comprobó que habían caído diecisiete oficiales, incluido el coronel de Yorkshire, junto con la mayoría de sus suboficiales y hombres. Bertie Trevor asumió el mando de los restos.

En el centro de la zona británica, los highlanders de Gordon no recibieron la señal de retirada, que dio hacia las 5 de la tarde un mensajero a caballo que consideró que acercarse a poco más de 200 metros de la unidad en combate ya sería suficiente[60]. Solo un subalterno le vio hacer señales; como en aquel momento lo estaban hostigando con intensidad, no dijo nada. Tres secciones se alejaron del lugar por propia iniciativa, y acabaron alcanzando las líneas británicas. El resto continuó disparando desde los montes de Audencourt hasta que cayó la noche, junto con algunos rezagados de los reales escoceses y reales irlandeses. Hubo una querella extraña entre el oficial al mando de los Gordon y otro oficial que, por una confusa coincidencia, se apellidaba Gordon (el coronel honorario W. E. Gordon, un sudafricano condecorado con la Cruz de la Victoria). Este último afirmó su derecho a sustituir al oficial al mando y tomó la precedencia sobre el grupo, que se dirigió hacia el sur en la oscuridad. En la población de Bertry, algunos oficiales entraron en un bar que encontraron ocupado por los alemanes; luego contaron la inverosímil historia de que se habían enfrentado a ellos con el revólver y los habían matado. Casi todo el grupo, de 750 hombres, terminó por rendirse. Con el tiempo se han perdido los detalles de su odisea desesperada, que, a todas luces, incluía recriminaciones cortantes entre oficiales destacados. Un oficial escocés, que resultó herido, contó que un joven teniente alemán le ofreció chocolate y preguntó: «Ingleses, ¿por qué habéis venido en contra de nosotros? No servirá de nada. Dentro de tres días, estaremos en París».

La caballería francesa del general Sordet, que había entrado en acción más al oeste, junto con sus cañones de 75 milímetros, interpretó un papel de valor incalculable al prestar cobertura a la retirada británica, que se prolongó durante las horas de oscuridad. La división de reservistas del general Henri de Ferron también atacó las formaciones alemanas que se desplegaban hacia Le Cateau. Sin su apoyo, los hombres de Kluck podrían haber llegado al flanco izquierdo de Smith-Dorrien durante la tarde, con consecuencias desastrosas. En algunas de las posiciones del II Cuerpo, no dejaron de caer proyectiles enemigos hasta varias horas después de ser abandonadas. «Los británicos se habían retirado con tanta habilidad que no nos dimos cuenta de nada», escribió el capitán de caballería Freiherr[*2] Von der Horst[61]. Smith-Dorrien había concluido su obstinada resistencia defensiva completando la más difícil de las maniobras del campo de batalla: retirarse con el enemigo muy cerca.

A juicio del capitán de artillería alemán Fritz Schneider, el 26 de agosto fue un día de gloria en la historia de su regimiento, «pero los británicos también lucharon con valentía: hay que reconocerlo. A pesar de lo intenso y sangriento de sus pérdidas, mantuvieron las posiciones… Cuando, entrada la tarde, nos hallábamos en la carretera, en Beauvois, vimos pasar a un grupo de entre cuarenta y cincuenta prisioneros. Eran todos hombres altos y fornidos, cuyo porte y ropas causaban una impresión sobresaliente. ¡Qué contraste con los franceses bajos, pálidos y angustiados, con sus uniformes mugrientos, que apresamos dos días antes en Tournai!»[62]. El botín más popular de la batalla resultaron ser las decenas de sobretodos británicos abandonados, cuya calidad fue muy apreciada por los vencedores.

La incapacidad alemana de rodear y destruir el mando de Smith-Dorrien habló mal de la competencia de Kluck y puso de manifiesto la intensidad de la resistencia a la que se enfrentaban sus regimientos. El 26 de agosto, el II Cuerpo mantuvo una posición en la que parecía tener todos los números para ser exterminado. Smith-Dorrien conservó la calma y logró sacar a sus hombres con un orden aceptable. Como en Mons, sin embargo, en ningún caso cabe hablar de un triunfo británico. Sus hombres solo habían logrado contener a los perseguidores durante unas pocas horas, y evitaron la catástrofe, ante todo, porque sus enemigos no acertaron a reunir sus fuerzas superiores con la rapidez precisa. En Le Cateau, el II Cuerpo abandonó 38 cañones y, oficialmente, registró la pérdida de 7812 hombres. Era mucho, para un ejército reducido, aunque en los días siguientes reapareció un buen número de rezagados. La cifra más realista del total de bajas del bando británico parece rondar los cinco mil hombres; unos quinientos murieron, unos dos mil quinientos fueron tomados prisioneros, y el resto resultaron heridos.

Mientras el II Cuerpo continuaba la retirada, había oficiales del Estado Mayor en las cunetas, dirigiendo a los hombres hacia sus propias unidades. La identificación era más difícil por el hecho de que muchos habían dado las insignias de sus gorras a civiles franceses o belgas. Tom Wollocombe describió el espectáculo y su propia mezcla de emociones: «La carretera… era de auténtico espanto: caballos y hombres, muertos y heridos, repartidos por todo el camino, y avantrenes, cañones, ambulancias, carretas, carros y toda clase de cosas en movimiento, chocando unas con otras, sin control. En la marcha de aquella tarde no me podía sentir mejor, aunque al entrar en acción estaba sin apenas fuerzas. Un enemigo es un estímulo maravilloso».

Los hombres de Smith-Dorrien habían ganado una ventaja de doce horas, que sus enemigos no se esforzaron por reducir. El análisis de las bajas entre las tropas de Kluck en Le Cateau indica que sus pérdidas ascendieron a la mitad que las de Smith-Dorrien: pocos alemanes cayeron prisioneros, a diferencia de los británicos que se quedaron atrás en el campo de batalla. Según los datos de Kluck, en los diez días en los que se desarrollaron las batallas de Mons y Le Cateau, las bajas en combate fueron de poco más de siete mil hombres. Durante todo el mes de agosto, el 1.o Ejército alemán solo reconoció la muerte o la desaparición de 2863 hombres, más otros 7869 heridos. Son pérdidas marginales, cuando Kluck mandaba sobre un total de 217 384 hombres. Solo la enfermería ya le supuso un problema similar, con 8000 hombres, en su mayoría, impedidos de caminar por las llagas de los pies. Los historiadores oficiales de Gran Bretaña dijeron, en la década de 1920, que los alemanes subestimaban a propósito sus bajas, pero no parece haber razones para ello. La FEB combatió con mucho vigor en sus dos grandes batallas de agosto, pero su fuego causó menos daños al enemigo de lo que los optimistas suponían y los románticos han imaginado desde entonces.

Los soldados alemanes concluyeron los dos choques con respeto a la mosquetería y la resolución británicas, pero los comandantes no vieron nada que les hiciera arredrarse. Moltke expresó su satisfacción por el resultado de Le Cateau: las formaciones de Kluck siguieron avanzando, y la FEB, retirándose. Los británicos construyeron una leyenda heroica al centrarse en actos de coraje individual y pasar por alto el «panorama general», más crudo. Probablemente, Smith-Dorrien no tenía más remedio que combatir. Pero entre los campos de rastrojos y remolacha, se halló con una confusión de mil demonios, de la que tuvo la fortuna de escapar (con más ayuda francesa de lo que se suele reconocer).

En la noche del 26, Haig envió un telegrama al cuartel general, que Edmonds, el historiador oficial, sugirió a posteriori que obedecía a la mala conciencia: «Sin noticias del II Cuerpo salvo ruido de cañones desde Le Cateau y Beaumont. ¿Puede ayudar en algo el I Cuerpo?»[63]. No, por supuesto, no podía. El día había acabado y, con él, uno de los pasajes menos encomiables de la carrera militar de Haig. Edmonds —sin duda colérico, y quizá también malicioso— apuntó que el comandante del I Cuerpo siempre se negó a hablar de Le Cateau, salvo para decir que, en su opinión, Smith-Dorrien se equivocó al ofrecer batalla. El historiador añadió con retintín: «Supongo que Haig nunca estuvo muy orgulloso del agosto de 1914»[64]. La determinación y profesionalidad de los soldados británicos compensó, aunque por poco margen, la necedad e ineptitud de sus oficiales superiores. La aportación más significativa de las dos acciones de Mons y Le Cateau fue frenar el impulso con el que Kluck avanzaba: cada día que los alemanes no lograban ganar terreno en Francia, se favorecía el nuevo despliegue de Joffre. El tiempo adquiría una importancia crucial y a Moltke se le estaba acabando.