El 3 de agosto, el corresponsal militar de The Times, el inteligente y canalla coronel Charles à Court Repington, declaró que en la frontera franco-alemana se vivirían las primeras grandes operaciones militares de la guerra. Y añadió, con ferocidad: «Si nuestras tropas faltan a la cita, la historia lo atribuirá a nuestra cobardía», en referencia a la lentitud con la que el gobierno de Asquith daba su aprobación al envío de tropas al continente. El día 10, Repington avisaba: «Tenemos que estar preparados para una empresa desesperada, por parte de toda la marina alemana, y para el intento de cooperación del ejército alemán en ese ataque». Dos días después escribió, lúgubremente: «No deberíamos hacernos ilusiones; la Massenschlacht que se avecina no será sino la colisión más atrozmente destructiva de la historia moderna»; y el 15 de agosto apostilló: «Es, cuando menos, posible que la guerra dure mucho tiempo».

Aquel mismo día, sir John French, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica (FEB), llegó a la Gare du Nord de París, donde fue a recibirlo una gran muchedumbre, a pesar de la llovizna persistente. Tras el subsiguiente encuentro del mariscal de campo con los líderes de Francia, en el Palacio del Elíseo, sir Francis Bertie describió a René Viviani como «abrumado, tenso y angustiado». Por su parte, «el ministro de Guerra estaba más ansioso por exhibir su conocimiento del inglés que por compartir información valiosa». Entre las enormes incertidumbres y temores, no es de extrañar que los nervios de los actores principales, ninguno de los cuales era joven, se tensaran hasta el límite. Probablemente, Bertie no era consciente de que Joffre no le estaba contando a su gobierno —por no hablar de al pueblo de Francia— casi nada sobre los acontecimientos del campo de batalla.

En Gran Bretaña impera la presunción de que la primera guerra mundial no empezó en serio hasta el 23 de agosto, cuando los «viejos despreciables» de la FEB aplastaron a las huestes del káiser en Mons, lo cual salvó a Inglaterra con su esfuerzo, y a Europa con su ejemplo. En realidad, por descontado, el ejército francés ya llevaba casi tres semanas de combates sangrientos antes de que el primero de los soldados del rey-emperador disparase un tiro en la guerra; y también estaban ya ensangrentadas Serbia, Polonia y Prusia oriental.

En el norte de Francia, durante los primeros choques de la guerra, la aportación británica, aunque relevante, quedó del todo subordinada a la de las fuerzas aliadas, mucho más numerosas. Contra los 1077 batallones de infantería alemanes, al empezar la campaña los franceses desplegaron 1108; los belgas, 120, y la FEB… 52. Es improbable que el káiser hablara nunca del «pequeño y despreciable ejército» de Gran Bretaña, pese a lo que afirma el mito popular; pero su magnitud, de una inadecuación absurda, habría justificado tales calificativos. La fuerza inicial de French constaba de dieciséis regimientos de caballería, los mencionados cincuenta y dos batallones de infantería, dieciséis brigadas de cañones de campaña, cinco baterías de artillería con caballos, cuatro baterías pesadas, ocho compañías de campo de ingenieros reales y los cuerpos de servicio y demás contingentes de apoyo. Más adelante —a partir de 1916, con Francia cada vez más exhausta—, Gran Bretaña asumió un papel principal en el frente occidental. En agosto de 1914, por el contrario, la FEB solo llevó a cabo un largo repliegue interrumpido por dos acciones de contención. Los errores de cálculo y los desatinos alemanes, junto con el peso numérico y el arrojo de los franceses, contribuyeron mucho más que los británicos a impedir que el káiser pudiera desfilar victoriosamente por los Campos Elíseos. Pero esto no menoscaba la fascinación con la que la posteridad contempla las primeras acciones de la FEB.

A los aliados anglosajones se les recibió en el continente con los brazos abiertos. Tras una marcha, el 13 de agosto, el teniente Guy Harcourt-Vernon escribió: «La última milla, medio batallón quedó atrás, asaltado por los habitantes, que los regaron con agua y sidra. La disciplina, espantosa»[1]. Los auxiliares de las unidades visitaban a los pagadores de la brigada para cambiar los soberanos de oro ingleses por francos locales. En Amiens, un café de la plaza Gambetta adoptó una costumbre que se había extendido por todos los campos de guerra de Europa: a las 9 de la noche, hora de cerrar, los clientes civiles y uniformados por igual se ponían en pie, en posición de firmes, mientras la banda tocaba en sucesión todos los himnos nacionales de los aliados. Pero las ancianas que supervisaban los baños públicos locales trataban a sus visitantes —sin asomo de error— como corderos destinados a la matanza. Se frotaban los ojos mientras repartían té gratuitamente, diciendo: «Pauvres petits anglais, ils vont bientôt être tués».

El ala derecha de los ejércitos de Moltke era la que debía recorrer más kilómetros para cumplir con su parte en la vasta maniobra envolvente de las fuerzas de Joffre. Tras abrirse paso por Lieja, se envió a dos cuerpos en persecución del ejército belga, que se retiraba al norte, hacia la fortaleza de Amberes, con la esperanza de que los franceses acabaran socorriéndoles; a ocupar Bruselas; y a asegurar las líneas de comunicación. Estas distracciones debilitaron significativamente el impulso principal de «Schlieffen» hacia el sur. Las fuerzas belgas no podían emprender una acción ofensiva de calado, y habría sido muy razonable hacer caso omiso de ellas hasta haber derrotado a los franceses, para luego barrerlas a placer.

En la tercera semana de agosto, los ejércitos adyacentes de Alexander von Kluck y Karl von Bülow, que sumaban más de medio millón de hombres, estaban cruzando Bélgica, lenta y pesadamente, hacia el sur, hacia la frontera francesa. Algunos testigos que los vieron avanzar quedaron conmocionados por lo que parecía un fenómeno irresistible. Richard Harding Davis, periodista y novelista estadounidense, describió cómo hicieron una entrada triunfal en Bruselas a las 3.20 de la tarde del 20 de agosto: «Ya no eran regimientos de hombres en marcha, sino algo extraño, inhumano, una fuerza de la naturaleza como un desprendimiento de tierras, un maremoto o la lava que se desliza por una montaña. No era nada de este planeta, sino algo misterioso, fantasmal»[2]. Harding Davis se admiró ante la sensación de poder que proyectaban miles de hombres cantando Patria, mi patria como «los golpes de un gigantesco martinete».

En cuanto a sus comandantes, Kluck contaba sesenta y ocho años, y era un profesional duro, correoso, sin orígenes nobles, que había ascendido por sus méritos. Bülow tenía la misma edad, y era un aristócrata prusiano al que Kluck estaba subordinado, aunque luego, en el campo, este último no siempre le hizo caso. Moltke tenía a Bülow por el más capaz de sus generales y, por ello, le confió las responsabilidades cruciales; pero tanto él como Kluck eran viejos, y carecían de la forma precisa para asumir papeles de liderazgo en las operaciones militares más importantes de la historia, como pronto se vería. En el seno de los dos ejércitos de Bülow, tanto a los hombres como las bestias les dolían los pies. Tan solo en una división de la caballería alemana, setenta animales murieron de agotamiento en las dos primeras semanas de la campaña; y el resto, apenas podían echarse a trotar. No se adoptó ningún sistema para el descanso regular de los hombres en marcha, como convenía para que pudieran dosificarse y cuidar los pies ampollados.

Hacia ellos avanzaban las columnas de la Fuerza Expedicionaria Británica, que recorrían campos de suave ondulación y gozaban de bienvenidas tan cálidas como las que sus soldados habían estado recibiendo desde que desembarcaran en los puertos del Canal. «Este pueblo francés, sin duda, posee un entusiasmo que escapa a la comprensión británica», escribió lord Bernard Gordon-Lennox, de los granaderos, «y a la vieja Inglaterra le sentaría extraordinariamente bien ver el patriotismo sin reservas y la bon camaraderie que se muestra en todas partes.»[3] Algunos hombres se fijaron en la profusión de muérdago colgado en las ramas de los árboles del margen de las carreteras, aunque relativamente pocos vivirían para poder besar a ninguna mujer bajo los adornos de Navidad. Más de la mitad de las fuerzas de todas las unidades de la FEB eran reservistas vueltos a llamar a filas: de regreso de una cómoda vida civil y calzados con sus botas nuevas, les costaba mantener el paso.

Guy Harcourt-Vernon garabateó, el día 22: «Todos los hombres han estado atracándose de peras y manzanas. Los granjeros dicen preferirnos a los prusianos. ¡Pues claro!»[4]. El comandante en jefe de la FEB aceptó detener al grupo en el canal de Mons-Condé, nada más entrar en Bélgica, donde podría proteger la izquierda de Lanrezac si la caballería francesa llenaba el espacio intermedio. Pero entonces al 5.o Ejército le partieron la nariz en Charleroi, y cedió terreno. Con ello, británicos y franceses quedaron peligrosamente mal alineados: al mismo tiempo que los hombres de Lanrezac se replegaban, la FEB seguía avanzando alegremente.

Cuando las columnas caquis llegaron a Mons, unos 55 kilómetros al sur de Bruselas, los soldados, con las caras ya enrojecidas por el sol del verano, se quitaron las guerreras y empezaron a cavar trincheras; esto, sin embargo, serviría de poco entre el abarrotamiento de una región suburbana e industrial, donde los edificios limitaban los campos de fuego. Hacia la noche, salió de los canales una infinidad de insectos, lo que llevó a miles de hombres a maldecir profusamente mientras se golpeaban en las picaduras. En la distancia, hacia el sureste, algunos oyeron la explosión de los cañones en el frente del 5.o Ejército. Sir John French tuvo noticias de que los alemanes habían repelido a sus aliados, pero no comprendió en qué escala: el ejército francés había perdido una cuarta parte de la fuerza movilizada y la izquierda de Lanrezac se hallaba quince kilómetros por detrás de los británicos.

El pequeño mariscal de campo conservó el optimismo sobre las perspectivas de los aliados. Sabía que los alemanes estaban a punto de acometer, pero se mostró extrañamente despreocupado a la hora de situar a sus tropas en el camino. El jefe de la inteligencia de la FEB, el muy competente coronel George MacDonogh, avisó —a partir del reconocimiento aéreo y los mensajes del Estado Mayor de Lanrezac— de que se les echaban encima tres cuerpos alemanes. Sir John desdeñó la amenaza y propuso seguir avanzando hacia Soignies. Cuando interrogó personalmente a un piloto del Royal Flying Corps [Real Cuerpo Aéreo británico] que había observado las masas de Kluck, el comandante en jefe no le dio crédito y cambió de tema para charlar paternalmente sobre el aeroplano del angustiado joven[5].

Los primeros tiros británicos de la guerra se dispararon a primeras horas de la mañana del 22. La caballería del escuadrón C del 4.o regimiento de dragones de la guardia real irlandesa se desplegó en lo alto de una colina poco pronunciada, unos cinco kilómetros al norte del canal de Mons-Condé. Por delante de ellos, vieron acercarse, desde una hondonada, a una patrulla de lanceros alemanes, incluido un oficial que fumaba un cigarro. El capitán Charles Hornby encabezó dos pelotones que bajaron a medio galope por la carretera, haciendo saltar chispas de los guijarros, en persecución de un enemigo que se dio a la huida. Hubo una refriega a menos de dos kilómetros de allí, en la que los británicos hicieron cinco prisioneros entre unos alemanes sorprendidos y obstaculizados por sus lanzas. El cabo Ted Thomas utilizó su fusil; tras varios años en los campos de tiro, donde uno esperaba por unos segundos a que le señalaran un blanco de papel, quedó asombrado por la prontitud con la que un jinete alemán cayó de su silla: el primer enemigo derribado por una bala británica. Hornby volvió exultante e informó de que la víctima había muerto como un caballero, a punta de acero. Dejó la espada al armero del regimiento, para que la afilara, y expresó un pesar estúpido ante la necesidad de que la limpiaran de sangre. El general de la brigada había prometido una condecoración (de la Orden del Servicio Distinguido) al primer oficial que matara a un alemán con el nuevo modelo de espada de caballería, y Hornby la recibió según lo acordado.

En la tarde del 22 de agosto llegó un mensaje de Lanrezac sugiriendo a sir John French que toda la FEB virase hacia la derecha para atacar el flanco del avance de Bülow. En los flancos abiertos es donde los ejércitos pierden las batallas, e incluso las guerras, si un enemigo se las ingenia para acometerlos. Pero esta maniobra británica habría sido una locura en aquellas circunstancias; los seis cuerpos de Kluck, muy próximos a las formaciones de Bülow, los podrían haber sepultado, encarados al revés. El comandante en jefe se negó, en la que fue casi su última decisión razonable de la campaña, y se retiró a dormir sin temer nada: ni que la perdición era inminente, ni siquiera que le aguardaban problemas graves.

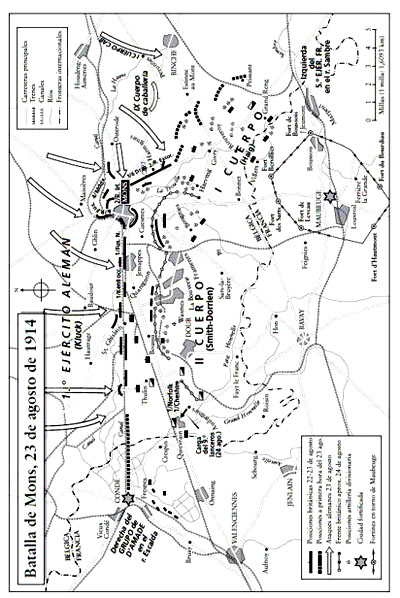

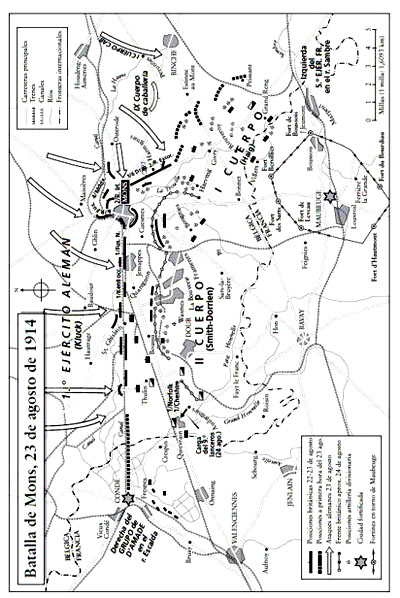

Las dos divisiones del II Cuerpo del general sir Horace Smith-Dorrien pasaron la noche acampadas a lo largo del canal de Mons-Condé, con la caballería cubriendo por la izquierda, encabezada por Allenby. El I Cuerpo, de Haig, se desplegó formando un cuadrante, por la derecha, extendiéndose hacia atrás, en dirección al 5.o Ejército de Lanrezac. Las posiciones de la FEB distaban de ser ideales para recibir un ataque: el canal, de veinticinco kilómetros, no era lo bastante ancho ni profundo para representar un obstáculo relevante, pues de media no llegaba a los veinte metros de anchura. En algunos tramos del frente británico, de cuarenta y dos kilómetros en total, el terreno de la orilla septentrional descendía hasta el agua entre bosques o grupos de edificios, lo cual, en ambos casos, ofrecía cobertura a la aproximación del enemigo.

Al cuerpo de Smith-Dorrien se le asignó un frente mucho más extenso que al de Haig. Los británicos eran tan poco numerosos que no podían formar una línea ininterrumpida —algunos batallones debían proteger unos 2000 metros— y, por ende, se concentraron en torno de los puentes, lo que dejaba amplios espacios libres que un atacante podía aprovechar, sobre todo con la ayuda de barcazas amarradas a intervalos a lo largo del camino de sirga. Al noreste de Mons, el canal se torcía formando media lazada y creando un saliente peligroso para las compañías que defendían aquel sector: fusileros reales y Middlesex. Al anochecer, el día 22, el teniente coronel Charles Hull, de Middlesex, cuyas rígidas ideas sobre la disciplina inspiraban al tiempo respeto y miedo, paseó montado por las posiciones del batallón junto con su ayudante, Tom Wollocombe. Hull se encolerizó al saber que un comandante de compañía instaba a sus hombres a disparar sin descanso contra un avión alemán: el coronel afirmó que pronto necesitarían todas y cada una de las balas que llevaban. Cuando se hizo oscuro, los británicos oyeron una ráfaga de mosquetes, distante e inexplicada, que ayudó a mantener despierta a la guardia.

En parte porque esperaban reanudar pronto la marcha, y sobre todo porque aún no se habían contagiado del ánimo necesariamente imperioso de la guerra, los defensores no acertaron a usar las horas de gracia previas a la llegada de los alemanes para preparar la demolición de los dieciocho puentes del canal. Simplemente, erigieron algunas barricadas desganadas e instalaron ametralladoras para cubrir los accesos. Los ingenieros colocaron unas pocas cargas, por precaución; en uno de los puentes, un zapador montó en bicicleta para buscar algunos detonadores de los que carecía. Inmediatamente antes del amanecer del 23 de agosto, sir John French conferenció brevemente con sus dos comandantes en el cuartel de Smith-Dorrien, sito en el Château de Sars. Se lo vio efervescente, y afirmó, contra todos los indicios, que en las inmediaciones solo había un cuerpo alemán, o a lo sumo dos. Dijo a sus generales que estuvieran preparados para cualquier alternativa: avanzar, mantener la línea o replegarse. Luego se alejó en su automóvil, para visitar una brigada de infantería en Valenciennes, y no interpretó ningún otro papel en la batalla que se desarrollaría a continuación. Fue una conducta del todo extraordinaria para un comandante en jefe que era responsable del único ejército de campo británico, que iniciaba la primera campaña continental en un siglo y, según se sabía, tenía el enemigo a mano. En cuanto a los franceses, no parece que comprendieran la gravedad del momento. No se dio instrucciones claras a los subordinados, hasta el nivel de la sección, más allá de indicarles que debían defender sus posiciones durante un día o dos.

De madrugada, llegó una orden para las unidades del frente: «Estén en su puesto y con las armas listas a las 4.30 de la mañana. Transportes cargados y caballos ensillados. Den acuse». A las 6, llegaron nuevas instrucciones de enviar a la retaguardia los carros de bagaje de los batallones. Más tarde, los hombres dieron las gracias por ello: una vez iniciada la batalla, habría sido imposible salvar los equipos bajo el fuego enemigo. Durante las tensas hora o dos horas en las que aguardaron al enemigo con las armas dispuestas, el regimiento de Middlesex recibió un mensaje insuperablemente intrascendente de la división, lamentando que uno de sus oficiales se había marchado de una herrería belga, en Taisnières, sin pagar las nuevas herraduras de su caballo. En su mayoría, los hombres usaron la pausa para mejorar sus posiciones, bajo la amistosa mirada de la población local, vestida con sus mejores ropas de domingo. Ni los soldados ni los civiles previeron el peligro, lo que solo engendró muerte y devastación. Los oficiales consultaban mapas que eran inútiles por la ausencia de detalles. Los primeros roces se desarrollaron bajo una llovizna, pero el sol no tardó en abrirse paso. Los centinelas de la caballería se reincorporaron a sus filas. La artillería enemiga empezó a lanzar proyectiles sobre las unidades de Smith-Dorrien, interrumpiendo descortésmente el desayuno de algunos de sus hombres.

Estos eran soldados de un ejército que, desde hacía medio siglo, solo había vivido campañas coloniales, muy a menudo contra nativos armados con lanzas; solo los bóers les habían mostrado qué podían hacer las armas menores modernas. La edad media de la FEB era de veinticinco años, y muchos de los soldados más jóvenes nunca habían disparado a matar. Pero también había veteranos de más edad que habían combatido contra derviches y pastunes: cuando un brigada se dispuso a formar un círculo defensivo con los carros de bagaje, a las afueras de un pueblo belga, lo denominó zareba[*1]; era un eco del Sudán de Kitchener.

La FEB era poco numerosa, pero sus soldados, gracias en buena medida a Richard Haldane, eran los mejor pertrechados de toda la historia bélica de Gran Bretaña. Tenían el soberbio fusil corto Lee-Enfield, alimentado por cargador, con balas de calibre 0,303, y la ametralladora Vickers. Algunos hombres llevaban utensilios personales de cuero, mientras a otros ya les habían dado las bolsas de munición y cinchas de lienzo que empezaban a ser la norma. Las dos estaban bien diseñadas, como la mochila británica. Los hombres valoraban sus polainas de vendaje, pese a lo fastidioso que resultaba tener que envolver las piernas con las largas cintas de algodón; las polainas les resultaban cálidas y reforzaban el tobillo en los terrenos agrestes, marchas prolongadas y trincheras fangosas. Las deficiencias más graves de la FEB eran sus números, la artillería pesada y el transporte motorizado. En el otoño de 1914, los campesinos franceses se acostumbraron a ver camiones confiscados que aún lucían los nombres de los almacenes de Londres a los que pertenecían —Harrods, Maples, Whiteleys— y motocicletas conducidas por civiles jóvenes y ansiosos, voluntarios de mensajería. Las furgonetas que pertenecían al servicio de restauración de J. Lyons no tardaron en llevar a los heridos de las estaciones de Londres a los hospitales de la ciudad.

Era un ejército en el que muchos de los oficiales parecían físicamente indistinguibles unos de otros, todos con el típico bigote muy recortado. Daban por sentado que —con la salvedad del cuerpo de servicio, los pioneros y similares— eran caballeros cuyo medio de transporte personal, por naturaleza, eran los caballos, no los vehículos motorizados; eran miembros del mismo club y muchos ya se conocían de antemano. Cuando Tom Bridges se halló derribado de su montura y en el camino del enemigo, fue rescatado por un oficial del Estado Mayor que pasaba en un Rolls-Royce y coincidió que había ido a la escuela con él. Tras el período de paz, en el que los ascensos se producían a ritmo de tortuga, en Mons había muchos capitanes de treinta y seis o treinta y siete años, junto con muchos comandantes ya en los cuarenta. Sus hombres procedían, en su gran mayoría, del campesinado rural o la clase humilde industrial. Charles Edward Russell, un destacado socialista estadounidense que visitó Gran Bretaña durante el verano de 1914, lamentó que en los uniformes se manifestara el sistema de clases. Tras observar la instrucción de los reclutas, le llamó la atención la disparidad de altura entre los oficiales y la tropa —aquellos eran, de media, 13 centímetros más altos— y la pobre apariencia de los últimos: «Ojos apagados, bocas abiertas que parecen a punto de babear, expresión ausente, los estigmas del suburbio: un espectáculo terrible».

Sin embargo, algunas (aunque sin duda no todas) de tales víctimas de la privación fueron soldados decididos. Era inútil esperar que pensasen mucho por sí mismos, pero esta misma limitación afectaba a la mayoría de sus oficiales. Pocos habrían estado llevando la sarga caqui, aquellos días, si hubieran sido capaces de ganarse la vida por cualquier otro medio. «No odiábamos a Alemania. Con un ánimo auténticamente mercenario, habríamos combatido exactamente igual contra los franceses», escribió Tom Bridges, veterano de la guerra de los bóers[6]. Junto al canal, rompieron los cristales de casas y almacenes, para crear posiciones de disparo; algunos, con vestigios de culpa por estropear la propiedad ajena.

Las primeras unidades de la infantería de Kluck empezaron a bajar por la colina, en dirección al agua, protegidas a lo largo de la mayor parte de un camino sin encanto por casas grisáceas, bocas de mina e instalaciones industriales. Aunque el ejército alemán era un poderoso instrumento bélico, en este momento crítico exhibió debilidad, sobre todo en lo relativo a la inteligencia. En agosto, los comandantes de todos los beligerantes rivalizaban entre sí por los errores de cálculo en cuanto a las intenciones y fuerza de sus oponentes. El de Kluck era el más grande de los siete ejércitos del káiser en el oeste. Los hombres de sus regimientos de cabeza se acercaron a Mons sabiendo que había soldados británicos en los alrededores, pero ignorando sus fuerzas y despliegue; el día 23, los aviones alemanes no desempeñaron ninguna función útil de reconocimiento. El propio Kluck gozaba de la estima de sus pares, pero no reveló ningún genio en esta, su primera batalla de 1914.

El soldado Sid Godley estaba disfrutando del café y los panecillos que le habían llevado dos niños belgas, con los que hacía esfuerzos torpes por conversar, cuando su pequeña fiesta se vio interrumpida por la caída de un proyectil alemán. Luego recordaba: «Le dije al chavalín y la niña: “Mejor que os las andéis pirando, que no os vayan a hacer daño”. Pues bien, recogieron la cesta y se marcharon». Godley se preparó, por detrás de su fusil[7]. Cuando aparecieron los primeros alemanes, miles de soldados británicos abrieron fuego; el tenso traqueteo de los mosquetes pronto quedó apagado por la explosión de la artillería. Los alemanes empezaron a apiñarse en torno del peligroso saliente situado al noreste de Mons, en Nimy, cuyos puentes defendían los fusileros reales, que tenían el 4.o batallón de Middlesex a su derecha, por detrás de Obourg; según la leyenda, quien advirtió a los fusileros de la aproximación enemiga fue la hija del jefe de estación. El coronel Hull, al mando de los hombres de Middlesex, era un entusiasta de las armas menores, que se había empeñado en que sus hombres supieran disparar bien; y aquel día se enorgulleció de ellos. Las sucesivas acometidas alemanas fueron controladas por un letal fuego de los rifles. Pronto, en la orilla norte se acumularon cadáveres de uniformes gris verdoso, rematados por los cascos de tipo pickelhaube. Pero los hombres de Kluck, a su vez, buscaron posiciones de tiro y pronto estaban causando bajas entre los británicos, mal ocultos.

Uno de los hombres de Hull, el soldado Jack, dijo más tarde: «Cuando empezaron los tiros, me asustó el ruido. Nunca había oído nada parecido. La mayoría de los proyectiles estallaba muy por detrás de nosotros, pero también había un extraño silbido cuando se acercaban las balas. Estábamos cuatro en la trinchera de los fusiles; nuestro oficial venía a vernos y recuerdo haber pensado: “¡Bájate, pedazo de atontado!”. Luego supe que al pobre hombre lo habían matado. También alcanzaron al hombre que había a mi lado. Yo estaba disparando y él soltó de pronto una especie de gruñido y se quedó quieto. Nunca había visto a un muerto, hasta entonces». Guy Harcourt-Vernon escribió: «Es curioso ver cómo todo el mundo se agacha cuando suena una bala. Sabes que ya ha pasado, pero igualmente bajas siempre la cabeza»[8]. Pronto, las balas y los proyectiles eran tan numerosos que no había tiempo de agacharse. En su mayoría, los hombres se concentraban en ir renovando los cargadores, de cinco balas, de unas armas recalentadas. Pero se ha hablado en exceso de la supuesta capacidad de tiro de los fusileros, de quince balas por minuto; en realidad, cualquier unidad que sostuviera tal ritmo de disparo no habría tardado en agotar la munición.

En su mayoría, el avance alemán lo formaban hombres tan noveles, en lo relativo a la guerra, como los británicos. Algunos experimentaron una breve euforia, como la que más tarde describió Walter Bloem, capitán de los granaderos de Brandemburgo. Al echarse adelante, «surgió desde dentro de mí un grito de triunfo, un canto salvaje y sobrenatural, que me elevaba e inspiraba y me colmaba todos los sentidos. Había superado el miedo; había conquistado mi yo material mortal». Al principio, los hombres de Kluck avanzaron en masa, directamente desde la línea de marcha, y sufrieron en consecuencia. Un suboficial británico escribió: «Formaban bloques sólidos, cuadrados, que se recortaban claramente contra el cielo, y era imposible fallar el tiro… Se arrastraban cada vez más cerca, hasta que nuestros oficiales daban la orden… Parecían tambalearse como un borracho alcanzado de pronto entre los ojos, tras lo cual salían corriendo hacia nosotros, gritando palabras estrafalarias que no podíamos comprender»[9].

En la misma línea, uno de los highlanders de Gordon explicaba: «¡Pobres diablos de la infantería! Avanzaban en compañías de al menos 150 hombres, de cinco filas de profundidad, y nuestro fusil tiene una trayectoria plana de hasta 550 metros. ¡Adivínese el resultado! Podíamos plantar los fusiles en la trinchera y apuntar deliberadamente. La primera compañía, sencillamente, la volaba por los aires una descarga a 650 metros, y con aquella formación demencial, seguro que cada bala encontraba al menos dos blancos. Las otras compañías seguían avanzando muy despacio, cubriéndose con los camaradas muertos; pero no podían hacer absolutamente nada». La guerra se convertiría, en muy gran medida, en una batalla entre los grupos rivales de piezas de artillería y ametralladoras; pero durante una breve campaña, a finales del verano de 1914, los fusiles desplegaron su poder contra cuerpos de hombres que se exponían a simple vista.

Sin embargo, los ingleses sobrestimaron terriblemente las bajas que infligían sus fusileros. Muchos de los alemanes que cayeron al suelo solo se estaban poniendo a cubierto. Las unidades de Kluck se dividieron en grupos menores, que maniobraron con más sutileza, apoyados por obuses que causaban un número creciente de bajas. Lejos de comportarse como los necios «cabezacuadradas» de la caricatura británica, muchos alemanes usaron el fuego y la maniobra con eficacia.

Las compañías de Smith-Dorrien que estaban desplegadas en posiciones avanzadas, al otro lado del canal, se replegaron de nuevo en la orilla izquierda. «¡Dios! ¡Pero cómo dispara su artillería!», exclamó un highlander de Gordon[10]; el bombardeo con proyectiles era una experiencia nueva, y desagradable, para casi todos los miembros de la FEB. «Los hombres cavaban pequeños huecos en los que se sentarse, y la mayoría se estaban volviendo un poco susceptibles, pues no estaban acostumbrados a esa vida», escribió Tom Wollocombe[11]. Para lo habitual en las batallas francesas de los días precedentes —por no hablar de las de Ypres, dos meses después—, las pérdidas británicas fueron escasas. Pero para tropas sin experiencia de la potencia de fuego de un ejército europeo moderno, aquel día de agosto en la orilla del canal pareció suficientemente espantoso. Hubo poca actividad alemana por la derecha, donde se desplegaba el cuerpo de Haig, pero en el frente de Smith-Dorrien la información de los prisioneros y las enseñas de los enemigos muertos revelaron la presencia de elementos de dos cuerpos, que atacaron con especial dureza el saliente nororiental.

Pero debe hacerse hincapié en que, aunque Kluck encabezaba un ejército mucho más numeroso que el de French, la cantidad de soldados que participaron activamente en la batalla de Mons, el 23 de agosto, por parte de los bandos, fue aproximadamente igual. Se ha elogiado mucho el heroísmo británico, pero no tanto el coraje alemán, también muy notable. Aunque se derribó a un número importante de hombres de Kluck en los accesos al agua, había decenas que se avanzaron para buscar puntos de apoyo en la orilla meridional; algunos los tomaron en menos de una hora y media desde que se inició la batalla.

Entre los alemanes, fue memorable el papel del hamburgués Oskar Niemeyer. Al este del paso de la vía férrea por Nimy, defendido por los fusileros reales, había un puente de peatones que podía impulsarse, a pedales, hasta el otro lado del canal; los británicos lo habían dejado aparcado a lo largo de su orilla. Niemeyer se sumergió, nadó hasta el otro lado y, bajo el fuego británico, logró impulsar el paso casi hasta la orilla septentrional, antes de que lo derribaran. Esta hazaña le habría valido una Cruz de la Victoria si aquella mañana hubiera vestido de caqui. Los camaradas del muerto lograron atrapar el puente con una cuerda y estirarlo hasta su lado; luego empezaron a pasar por él.

Acciones similares, realizadas en una docena de puntos en el transcurso de la mañana, expusieron a algunas unidades a un fuego enfilado, e incluso amenazó con dejarlas aisladas. Poco antes de la 1 del mediodía, los de Middlesex recibieron de la división un mensaje increíblemente tardo: «Decidirán cuándo se deben destruir los puentes y botes de sus zonas». Según constató Tom Wollocombe, «era demasiado tarde: el enemigo o había pasado o estaba pasando»[12]. Los defensores de Mons estaban diseminados con una densidad insuficiente para generar la violencia precisa para contener a la hueste de Kluck. Las baterías de artillería británicas, situadas inmediatamente detrás de la infantería, sufrieron mucho por el fuego alemán, casi tanto como los fusileros. «Fue magnífico el modo en que nuestros leales artilleros se mantuvieron junto a sus piezas», dijo Wollocombe[13]. Uno de ellos, el sargento William Edgington, escribió en su diario con notable eufemismo: «Un día muy exigente; los alemanes parecían estar en todas partes»[14]. Las unidades de Middlesex estuvieron entre las que no recibían apoyo directo de la artillería, porque los artilleros más próximos no podían ver blancos y estaban obligados, simplemente, a lanzar proyectiles en la dirección general del enemigo.

Aunque los británicos vapulearon a los regimientos principales de Kluck, a medida que pasaba el día, sus propias bajas fueron en ascenso; entre tanto, el goteo de alemanes que cruzaban el canal se convirtió en auténticos torrentes. A primera hora de la tarde, Douglas Haig se arrastró hasta la cresta de una colina cercana, cinco kilómetros al norte de Le Bonnet; le acompañaba un oficial del Estado Mayor. En un silencio sombrío, pudieron ver, desde allí arriba, «masas de figuras vestidas de gris que avanzaban» sobre el grupo vecino del II Cuerpo[15]. El fuego de la artillería enemiga era tan preciso, en algunos sectores, que los soldados de Smith-Dorrien —como los de cualquier otra nación, en aquel mes de agosto— llegaron a la malsana convicción de que había espías que informaban a las baterías rivales. A la postre, una unidad tras otra, el II Cuerpo empezó a replegarse. Sus hombres se fueron dirigiendo como podían hacia la retaguardia, y las secciones se turnaban para cubrirse mutuamente la retirada, mientras algunos soldados se ofrecían como apoyo a los compañeros heridos. Era difícil emprender una maniobra disciplinada, en vez de huir caóticamente. Cuando el coronel Hull vio que una de las secciones se retiraba a las órdenes de un sargento —los dos oficiales de la compañía habían quedado heridos—, pidió a su ayudante que identificara al suboficial. Tras echar un vistazo con los gemelos de campaña, Tom Wollocombe le dio el nombre, a lo que Hull replicó, furiosamente, que «si el sargento X no había recibido orden de replegarse, haría que lo fusilaran»[16]. El sospechoso no tuvo que plantarse ante un pelotón de fusilamiento porque, aquella noche, era uno de los que figuraban en la lista de «desaparecidos».

El soldado Sid Godley se apoderó de la ametralladora de unos fusileros reales en Nimy, después de que el equipo muriera, y con ella se hizo merecedor —junto con el teniente Maurice Dease, póstumamente— de una Cruz de la Victoria por la defensa del puente de la vía férrea. Se dijo que Godley, aunque herido varias veces, siguió disparando para cubrir la retirada del batallón hasta que, al atardecer, los alemanes tomaron la posición y lo hicieron prisionero. Algunos escépticos arrojan dudas sobre la realidad de esta acción, pues señalan que no hay versión alemana que reconozca haber encontrado tal resistencia; sugieren que las hazañas de Dease y Godley cuentan sobre todo con el testimonio de este último y que el alto mando ardía en deseos de identificar héroes. En cambio, no hay disputas sobre el arrojo del capitán Theodore Wright, de los ingenieros reales, que las 3 de la tarde empezó un trayecto valeroso —aunque irremediablemente tardío— a lo largo del canal, en un frente de cinco kilómetros, en el intento de demoler cinco puentes. El equipo de Wright estuvo bajo el fuego la mayor parte del camino, y el conductor, lógicamente, veía con alarma la idea de recorrer varios kilómetros de un campo de batalla en un automóvil cargado con ocho cajas de pólvora de algodón.

Aunque le disparaban desde tres lados, el ingeniero se las arregló para destruir el paso de Jemappes. Mientras estaba trabajando en otro, en Mariette, envió a su vehículo a trasladar a un herido a la retaguardia. Fue alcanzado en la cabeza por un fragmento de proyectil y se halló sin electricidad para detonar las cargas. A toda prisa, llevó un cable hasta la red de una casa próxima. Sin lograr obtener corriente, intentó, una y otra vez, conseguir el contacto, mientras algunos fusileros de Northumberland le proporcionaban fuego de cobertura. El agotamiento hizo que Wright se resbalara y cayera al canal. Un suboficial, el sargento Smith, pudo sacarlo, pero eran ya las 5 de la tarde y los alemanes les disparaban desde una distancia inferior a treinta metros. Los ingenieros abandonaron el empeño y se retiraron. Por este día de valeroso trabajo, y otros que culminó antes de que lo mataran, Wright recibió una Cruz de la Victoria. Pero todo fue en vano: en el frente británico solo se dinamitó un puente, porque las órdenes al respecto se habían dado demasiado tarde.

Al caer la noche, los alemanes controlaban Mons. No hay una fuente fiable para sus bajas, pero el comandante del batallón de brandemburgueses de Walter Bloem se lamentaba desolado: «¡Eres el único comandante de compañía que ha quedado!… ¡Es una ruina! ¡Mi orgulloso y hermoso batallón!»[17]. En su regimiento habían muerto un comandante de batallón y su ayudante; tres comandantes de compañía y seis de sección; había otros dieciséis oficiales heridos; y la tropa había sufrido en proporción. Bloem decía, con tristeza: «Nuestra primera batalla ha sido una derrota, una derrota inaudita; y contra los ingleses, los ingleses de quienes nos reíamos».

Aunque este comentario suele citarse para celebrar los logros de la FEB, era una exageración descomunal que refleja lo mucho que le pesaban al autor las bajas, como suele pasar a todos los combatientes noveles. El batallón de Bloem sufrió pérdidas mucho más graves que ninguna otra unidad alemana aquel día. Los británicos habían sido incapaces de frustrar el avance de Kluck; solo lo habían demorado un día, antes de ceder las posiciones al enemigo. Según constata con aire triunfal la historia de otro regimiento alemán, aquella noche, «el espíritu de victoria era abrumador y se disfrutó al máximo»[18]. El I Cuerpo y la caballería de Allenby apenas habían intervenido. Lo afortunado de Mons fue que los desatinos del enemigo permitieron que la FEB se retirara casi intacta; se calcula que perdió unos 1600 hombres, en su mayoría, prisioneros. Un antiguo viajante comercial de Hamburgo, que hablaba inglés con fluidez, reunió a los prisioneros con un toque de humor: «Caballeros, por favor, ¡de cuatro en cuatro!»[19]. Casi la mitad de las pérdidas recayeron sobre tan solo dos batallones: el 4.o de Middlesex, con más de cuatrocientas bajas, y el 2.o de la guardia real irlandesa, con más de trescientas. Las bajas alemanas totales fueron similares, pero con una proporción mucho mayor de muertos y heridos, no de prisioneros.

Los británicos miraban con desdén a sus aliados. Sin embargo, para que en Mons se pudiera ofrecer una breve resistencia, y luego el II Cuerpo pudiera escapar, fue esencial que una fuerza improvisada de los reservistas franceses, encabezada por el general Albert d’Amade, protegiera el flanco izquierdo de Smith-Dorrien. Al mismo tiempo que se libraba la pequeña batalla británica, el 5.o Ejército de Lanrezac sufría mucho más intensamente, en Charleroi. Aún más al sur, en las Ardenas, en los días 23 y 24 murieron en total 18 000 hombres del 4.o Ejército francés y el 4.o alemán. En un bosque próximo a Bertrix, todo un cuerpo francés entró en pánico y huyó abandonando la artillería. Además, los alemanes empezaron a bombardear la fortaleza de Namur, defendida por 35 000 soldados franceses y belgas; y la tomaron, dos días después, habiendo sufrido tan solo novecientas bajas. El 3.o Ejército alemán, dirigido por el general Max von Hausen, se preparaba para cruzar el Mosa en Dinant, mediante pontones y barcas. Hausen había luchado con el ejército austríaco en 1866, contra los prusianos. A sus sesenta y siete años, y siendo el ministro de Guerra de Sajonia, vio una ocasión de que sus fuerzas rodearan las de Lanrezac. Franchet d’Espèrey, el más capaz de los comandantes de corps del 5.o Ejército, lanzó un contraataque por propia iniciativa, que hizo replegarse a los alemanes. Sin embargo, aquella misma noche, los hombres de Hausen se hicieron con el control de la ciudad y masacraron brutalmente a su población. Pero Franchet d’Espèrey había ganado tiempo para la retirada del 5.o Ejército y Hausen perdió a 4000 hombres.

En comparación con todos estos enfrentamientos, las hazañas británicas en Mons tienen menos relevancia, aunque no así en el ánimo de sir John French y sus oficiales más destacados. A las 3 de la tarde del 23, el comandante en jefe regresó de su viaje a Valenciennes, engañado aún con la idea de que los aliados podrían renovar pronto el avance. Al caer la noche, no obstante, se vio obligado a reconocer la realidad y aceptar la valoración del coronel MacDonogh, que afirmaba que su ejército se enfrentaba a un enemigo de enorme poderío. Los hombres de Kluck se reunían en gran número a la derecha del II Cuerpo (ahora, al sur y oeste de Mons) y amenazaban con aislarlo del I Cuerpo; por último, y aún más amenazadoramente, sir John sabía que Lanrezac había empezado a retirar el 5.o Ejército del valle del Sambre, por mucho que Joffre ansiara lo contrario. La FEB había empezado el día quince kilómetros por delante de los franceses; ahora, la brecha amenazaba con ampliarse peligrosamente, invitando a los alemanes a ocuparla. Sir John reconoció que su propio mando debía retirarse con rapidez o se enfrentaría a una destrucción casi inevitable.

La FEB pasó la noche acampada unos cinco kilómetros al sur de Mons; sus hombres esperaban que, a la mañana siguiente, tendrían que luchar en la nueva línea. Aquella tarde, Tom Wollocombe tuvo «tiempo incluso de pensar que una batalla era algo maravilloso y emocionante, cuando estaba en marcha… nuestros hombres no estaban desanimados, sino muy impresionados por la superioridad de su fusilería y sus maniobras en orden abierto, por encima del fuego del enemigo y los movimientos en masse»[20]. Pero a la 1 de la madrugada del 24, el cuartel general dio órdenes de retirarse, sin ninguna guía sobre cómo se iba a desarrollar la guerra, lo que se dejó al criterio de los comandantes. Fue otra prueba más de la incompetencia del cuartel general británico, especialmente de Murray y Wilson, que simplemente no sabían actuar como oficiales del Estado Mayor. El único que sí sabía era el intendente general, sir William «Wully» Robertson, quien, a lo largo de las semanas siguientes, improvisó con energía y pericia un sistema de abastecimiento para la FEB.

En el espacio de unas pocas horas, sir John French había pasado de una confianza alegre al pesimismo, incluso al pánico. Ahora, una vez hablaba de llevar a su fuerza al refugio de la vieja fortaleza de Maubeuge; y la siguiente, de retirarse hacia el noroeste, a Amiens, cortando todo contacto con sus aliados. La experiencia de unos pocos días de campaña hizo que el comandante en jefe británico llegara a la hiperbólica conclusión de que los soldados franceses no eran gente con la que se pudiera tratar, no eran «gente decente» con la que quisiera seguir batallando. Tal actitud habría resultado ridícula, sin más, si no hubiera supuesto arriesgarse a graves consecuencias para la causa aliada.

Entre tanto, en París, aquella mañana del 24, Joffre le dijo a Messimy, el ministro de Guerra, que en aquel momento el ejército francés no tenía más elección que abandonar la ofensiva, que había fracasado. La estrategia nacional había quedado desacreditada. El ejército francés se había quemado en ataques fútiles; ahora solo podía aspirar a una defensa prolongada. El comandante en jefe le dijo al político: «Nuestro objetivo tiene que ser aguantar el mayor tiempo posible, intentando agotar al enemigo, y reanudar la ofensiva cuando llegue la hora». Frente a las noticias del norte, a Joffre se le desvanecía al fin la imagen errónea que se había formado con respecto al despliegue y las intenciones de los alemanes. Había comprendido el propósito de Moltke.

Hasta aquí, el comandante en jefe solo ocasionalmente había prestado atención al ala izquierda. En adelante, esta se convirtió en el foco de todos sus miedos; y después, de sus esperanzas. Al día siguiente, el 25, envió a sus comandantes (con copia para sir John French) la famosa Instruction Générale No. 2, donde declaraba su intención de empezar a transferir numerosas fuerzas al norte para crear un nuevo ejército a la izquierda de la FEB. Estaba ansioso por encarar el peligro de este flanco mediante fuerzas en las que tuviera la confianza de que iban a aceptar sus órdenes; los británicos no lo harían. Pero el nuevo despliegue de Joffre, dada su enorme complejidad, no se podría completar antes del 2 septiembre; y esto, en las circunstancias del momento, era una eternidad. Para bien o para mal, antes de aquel día todavía pasarían muchas cosas; algunas, a la FEB.

Es difícil, para un ejército que se tirotea con un adversario que avanza, romper el contacto y retirarse ordenadamente. Con las primeras luces del 24, los alemanes empezaron a hostigar una vez más al II Cuerpo. Aquel día, muchas unidades se vieron envueltas en escaramuzas, aunque con pocas pérdidas, antes de vivaquear de nuevo varios kilómetros más al sur. Ocurrió un incidente notable cuando el 9.o de lanceros y dragones de la guardia cargó contra los cañones alemanes en Audregnies, cruzando un kilómetro y medio de campo abierto; fue una locura extraordinaria incluso para lo esperable en la caballería británica. Los dirigía el teniente coronel David Campbell, un jinete famoso, que se había impuesto en una carrera de obstáculos del Grand National, montando su propio caballo, The Soarer. Tom Bridges fue uno de los muchos hombres que, en Audregnies, fue a lomos de un peso pesado, uno de los caballos de caza que unos meses antes había estado saltando vallas en los condados rurales, antes de que el ejército los comprara. La carretera se hundía de pronto, lo que causó muchas caídas; y los cañones alemanes desmontaron a muchos hombres, que se refugiaron detrás de garberas de mieses, desde donde devolvieron el fuego. La montura de Bridges, Umslopoogas, murió.

Los británicos acabaron retirándose, tras sufrir ochenta bajas humanas —menos de las que merecían— y bastantes más bajas equinas. El escolar alemán Heinrich Himmler, de catorce años, escribió exultante en su diario: «Nuestras tropas avanzan al oeste del Mosa, hacia Maubeuge. Allí hay una brigada de caballería, a la que han apaleado, ¡apaleado de verdad! ¡Hurra!»[21]. Aquel día, el mayor «Ma» Jeffreys, de los granaderos (en el cuerpo de Haig), describió «una marcha larga y exigente… con gran calor y por caminos muy malos y polvorientos. Los hombres están muy cansados y sin ver claro qué pretendemos»[22]. Jeffreys se disgustó al encontrarse en la carretera a muchos rezagados de la guardia de Coldstream, e insistió en que a sus propios hombres habría que negarles ocasiones de quedarse atrás: la única concesión, para los más agotados, era dejar sus mochilas y fusiles en los carros de bagaje del batallón.

Bernard Gordon-Lennox deploró el supuesto secretismo que mantenía a los oficiales en la ignorancia de los planes e intenciones del cuartel general: «Muy desazonador. Nadie sabe adónde va, dónde está, qué tenemos por delante, ni nada de nada; y lo que se nos dice, por lo general, resulta ser completamente erróneo»[23]. En verdad, por descontado, este desconcierto no procedía del sentido de la discreción del cuartel general, sino de su incompetencia e indecisión. La incapacidad de informar a los subordinados sobre el propósito y contexto de sus actividades fue una debilidad crónica del mando británico, a lo largo de toda la campaña.

El 25 de agosto se repitió el mismo patrón. Por detrás de las ruinas del viejo foro romano de Bavay, los caminos del sur se dividían. Era imposible que una sola carretera llevara a toda la FEB y una muchedumbre de civiles fugitivos. Se decidió enviar al I Cuerpo por la ruta que corría al este del gran bosque de Mormal, mientras el II Cuerpo seguía una línea casi paralela por el lado occidental. Todo el día hubo en Bavay un embotellamiento de tráfico, mientras una mezcolanza de las formaciones de French se esforzaba por pasar. «Nunca he estado tan cansado», escribió el capitán Guy Blewitt, del regimiento de infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire (los Ox and Bucks). «En las últimas 46 horas, no he dormido, he recorrido 65 kilómetros y, además, tenía la angustia de una retaguardia. Al acercarnos a Bavay, era evidente que la situación era grave, pues la carretera estaba desbordada: la caballería con sus monturas, jinetes que habían perdido los caballos, carretas de traslado de heridos, refugiados, bicicletas, cochecitos infantiles, cañones, infantería en filas de a cuatro, infantes que habían perdido sus unidades e infantes cuyas unidades no sabían dónde debían ir y estaban durmiendo en la cuneta. Los guijarros de Bavay te dejaban los pies llagados y nos alegramos de pasar a un campo de rastrojos para acampar; pronto se encendieron fuegos y hubo algo de comida que echarse al estómago y algo de paja en la que dormir.»[24]

El control del tráfico, durante toda la retirada, fue deficiente; y en aquellos primeros días, los británicos carecían de la frialdad precisa para despejar la carretera de vehículos y civiles en fuga. Guy Blewitt vio a un belga muy anciano, obviamente moribundo, al que llevaban en un carro. Al inglés le dolió la ironía de que el anciano hallara la fuerza suficiente para gritar con una voz aguda y aflautada: Vive l’Angleterre! En cambio, a algunas unidades a las que se había vitoreado cuando avanzaban, ahora se las abucheaba en la retirada: la población local adivinaba qué precio pagaría por la derrota aliada cuando llegaran los alemanes. El teniente Rose, del batallón de Wiltshire, describió así la noche del 25 de agosto: «En todo el camino de vuelta, había dos líneas de vehículos, cañones, ambulancias, etc., que iban por la misma vía, no muy ancha; y la infantería, sin formar de ningún modo… Estaba oscuro, salvo por los destellos intermitentes de los relámpagos y el resplandor de las casas que ardían en los varios pueblos incendiados por los proyectiles… Llovía a cántaros. Los hombres estaban muy cansados; llevaban dos días sin recibir raciones, pero no estaban nada desmoralizados»[25].

Aquel mismo día 25, el 2.o batallón de granaderos recorrió casi veinticuatro kilómetros, sufriendo por el calor, dolido por los pies llagados e impedidos por los refugiados que empujaban carretillas y carrucos. Un oficial británico miró con compasión a una anciana dividida entre la urgencia de ponerse a salvo y el hondo instinto campesino, contrario a abandonar la granja. «Pero ¿quién dará de comer a los cochinos?», se lamentaba[26]. Un centenar de kilómetros al norte, en Gante, la ama de casa belga Jeanne van Bleyenberghe escribía a una amiga: «Te hace llorar ver a toda esta pobre gente, con muchos hijos, que ha dejado atrás la vaca, el cerdo y todo lo que se habían ganado con el azacaneo… Llevamos solo tres semanas de guerra, y a mí ya me parecen años»[27].

Finalmente, los granaderos se detuvieron justo al sur del Sambre, en la ciudad de Landrecies, donde Haig había situado el nuevo cuartel general del cuerpo. La guardia había tenido el alivio de quitarse el equipo militar y echarse cómodamente en su alojamiento, cuando, hacia las 5 de la tarde, sonó una alarma. Los habitantes se retiraron a sus sótanos, mientras unos jinetes de la caballería irlandesa, en estado de pánico, corrían por la calle mayor gritando: «¡Los alemanes están aquí!». Se averiguó que una patrulla de la caballería enemiga había aparecido a las afueras de la ciudad, para luego retirarse velozmente. Se destinó a hombres de la guardia de Coldstream a proteger el acceso por el puente del Sambre, que tomaron posiciones en torno de una granja situada en un terreno elevado, unos quinientos metros al norte del río. El primer indicio de actividad llegó cuando oyeron unas voces que, según dijeron más adelante, cantaban animadamente La Marsellesa.

En lugar de soldados franceses, sin embargo, fue un oficial alemán el que se acercó a la barricada de muebles erigida por la guardia. Con una iniciativa notable, pareja a una negligencia británica no menos llamativa (Haig escribió enojado, en su diario, que «su centinela no parece haber estado muy alerta»)[28], el alemán pudo apoderarse de una ametralladora Vickers sin vigilancia, y retirarse con ella. Luego se produjo una escaramuza general, al caer la noche, durante la cual uno de los guardias de Coldstream, George Wyatt, obtuvo una Cruz de la Victoria al correr bajo un intenso fuego enemigo a apagar las llamas de un montón de sacos de cereales, en un incendio que ponía en peligro la posición británica. Su regimiento, no obstante, apenas se distinguió en Landrecies.

Los británicos se sintieron ofendidos por la perfidia de unos enemigos que, a su juicio, cantaban canciones francesas para disimular su aproximación; pero los alemanes esperaban hallar alojamiento, y no enemigos, en Landrecies. Su columna estaba encabezada por una carreta de cocina de campaña; si de veras cantaban el himno nacional de Francia, es probable que eligieran esta música porque les sonaba bien, más que como una ruse de guerre. Ninguno de los dos bandos exhibió gran pericia táctica. Un oficial destacado consideró que los de la guardia estaban «muy dormidos, y las medidas adoptadas fueron muy tibias». Pero unos pocos proyectiles del enemigo cayeron en la ciudad y los granaderos salieron en apoyo de los de Coldstream. Según un oficial: «Parecen diablos, de cómo aprietan, estos alemanes». Pero luego añadió: «En cuanto los Dutchmen [no “holandeses”, sino una corrupción de Deutscher Mann, “(soldado) alemán”] intentaban avanzar, disparábamos unas andanadas rápidas y letales. Cargaron con arrojo tres o cuatro veces, pero siempre los abatimos».

La refriega de Landrecies —pues no fue más— le costó a cada bando unas 120 bajas. Los británicos resistieron hasta el amanecer, medio dormidos y temblando de frío en la oscuridad: entre las sorpresas desagradables de la campaña estuvo el helor de las noches. Luego se retiraron de la ciudad, aliviados porque el enemigo les permitiera levantar el campamento sin hostigarlos. La mayoría de los granaderos perdieron el equipo, porque los carros de bagaje del batallón se habían empleado para las barricadas callejeras. «Ma» Jeffreys escribió: «Me gusta que, en su mayoría, los otros cayeran dormidos mientras yo marchaba adelante… Aún no sabemos nada sobre el curso general de la guerra»[29].

La consecuencia más importante de la escaramuza de Landrecies fue que Haig, el comandante, sucumbió temporalmente al pánico. Los británicos se quedaron con la impresión de que el asalto alemán había sido mucho más intenso de lo que fue en realidad, y al principio sostuvieron haber matado a 800 enemigos. Haig se sentía terriblemente mal, debilitado por un episodio de «cagalera» y una dosis heroica de bicarbonato sódico. Entre el fuego cruzado de la noche y la confusión en las calles, quedó convencido —con sir John French— de que su fuerza estaba al borde del desastre. El comandante y el cuartel general huyeron hacia el sur. Durante al menos los cinco días siguientes, Haig manifestó un derrotismo que pocos de sus subordinados llegaron a olvidar. Centró sus energías en salvar su propio cuerpo, sin apenas prestar atención a la suerte que pudiera correr el de Smith-Dorrien. El coronel James Edmonds, jefe del Estado Mayor de una división, que con el tiempo sería historiador británico oficial de la guerra, escribió palabras brutales sobre este episodio en una carta personal a un antiguo camarada, fechada en 1930: «D. H. quedó… completamente destrozado por el asunto de Landrecies; había sacado su revólver y hablaba de “vender caras nuestras vidas”. Sin duda también creía que Smith-D[orrien] estaría en problemas. Pero, como fuera, jugó con egoísmo y se marchó dejando a Smith-D en la estacada, aunque [a Haig] le habían contado lo de los tiroteos en Le Cateau y que los alemanes habían cruzado el frente de su retaguardia»[30].

Mientras sir John French debería haberse preocupado por las formaciones de Smith-Dorrien, gravemente expuestas y hostigadas sin descanso por los alemanes, en su lugar se irritaba por una amenaza inexistente a las formaciones de Haig. Estas continuaron hacia el sur, recorriendo kilómetros con cansancio, pero apenas perturbadas por la acción enemiga; sus camaradas, por el contrario, combatieron en la acción más sangrienta de la retirada.