A lo largo de la primera quincena de agosto, bajo cielos brillantes, los ejércitos de Francia, Alemania, Bélgica y Gran Bretaña marcharon desde sus puntos de desembarco ferroviario para chocar contra el enemigo entre trigales dorados y espectadores campesinos admirados. Millones de hombres recorrieron muchos kilómetros cada día, algunos a pie, otros a caballo o en carros, unos pocos en los primitivos vehículos a motor. «El pelo se nos pegaba al pelo, las cejas y la barba», escribió Paul Lintier, del 14.o regimiento, «y cuando una columna de autobuses motorizados de París acabó de pasar junto a nosotros, estábamos tan blancos como la carretera misma»; blancos, porque Francia contaba con relativamente pocas carreteras asfaltadas[1]. Cada cuerpo alemán, acompañado por 2000 carros y 14 000 caballos, ocupaba unos veinte kilómetros de camino.

Mientras que los ejércitos alemán y británico habían adoptado uniformes de color verde grisáceo y caqui, respectivamente, franceses y belgas conservaban los tonos brillantes del siglo XIX. De una forma fantástica, los soldados de Francia avanzaban contra el fuego del enemigo bajo las banderas de sus regimientos y con música de tambores y trompetas. No son pocas las lápidas francesas de 1914 en las que, tras el nombre del fallecido, se lee una sucinta inscripción como «clarín» o «trompeta». Muchas unidades desplegaron bandas completas; algunos oficiales vestían guantes blancos. Todos los beligerantes se lanzaban a la acción capitaneados por comandantes armados con espadas y montados sobre corceles.

A partir de septiembre, los ejércitos excavaron posiciones en la tierra; pero el rasgo que caracterizó las batallas de agosto, en Francia y Bélgica, fue que los movimientos de infantería, caballería y artillería eran prontamente visibles por igual. Auténticas multitudes avanzaban contra el poderosamente devastador armamento moderno de la misma manera en que lo hacían los guerreros desde los tiempos antiguos. Las consecuencias no sorprendieron a nadie, salvo a algunos generales. El 22 de agosto, el ejército francés sufrió bajas en una escala tal que, en todo el resto de la guerra, ninguna otra nación las superó en un solo día. Su comandante en jefe, el general Joseph Joffre, orquestó una serie de batallas que, para un espectador, se habrían asemejado a las del siglo XIX, en todos los aspectos, salvo en la escasez de genio militar. El hecho de que entre los militares franceses más señeros imperase la convicción de que el arrojo —cran— bastaba para superar la potencia de fuego causó más de un cuarto de millón de bajas, entre sus jóvenes compatriotas, durante las primeras tres semanas. Los alemanes solo perdieron aproximadamente una tercera parte; su propia hora de la muerte llegó más tarde.

Cierto día de 1909, un turista paseaba por las calles de la gran fortaleza de Lieja, la puerta de entrada a Bélgica, a horcajadas del Mosa. Era una figura sombría, de rasgos marcados y ceño siempre fruncido, que contemplaba con avidez no las joyas arquitectónicas, sino el anillo de fortificaciones modernas que protegían los accesos a la ciudad. Se trataba del coronel Erich Ludendorff, de cuarenta y cuatro años, un combatiente obsesivo al que se tenía por una de las estrellas más brillantes del ejército alemán. Estaba inspeccionando el campo de batalla que se le había asignado, sabedor de que tomar Lieja y barrer luego todo el país, neutral, eran elementos cruciales en el plan alemán de destrucción del ejército francés. Lo había concebido así, en los primeros años del siglo, el jefe del Estado Mayor, el conde Alfred von Schlieffen, que preveía atacar a través del territorio holandés. Moltke prefirió marchar a través de Lieja porque se decidió que Holanda quedaría en cuarentena, como conducto neutral hacia el mundo exterior —una especie de «tráquea» para Alemania—, función para la que, desde luego, resultó útil.

No existió nunca un «Plan Schlieffen» ordenado con precisión, por lo que parece más adecuado hablar de un indudable «concepto Schlieffen», que identificaba dos elementos fundamentales: la necesidad de aplastar Francia rápidamente, antes de volverse en contra de Rusia, y la intención de hacerlo mediante un vasto movimiento de superación por el flanco, cuya ala derecha sería el foco de la fuerza y las esperanzas alemanas. En 1913, Ludendorff perdió la posición de jefe de operaciones en el Estado Mayor, en teoría por insistir con terquedad infatigable en que, para llevar a cabo la fabulosa visión bélica de Alemania, sería imprescindible contar con más hombres. Pero un año después se halló de nuevo ante de Lieja e interpretó un papel personal destacado entre el trueno y el traqueteo de las armas.

Falkenhayn dijo, al principio de agosto: «Es crucial utilizar la euforia imperante antes de que se convierta en humo»[2]. Así intentó hacerlo Moltke, lanzando contra Lieja el primer gran asalto de la guerra occidental. La ciudad estaba defendida por un destacamento de 40 000 hombres, reforzado por una división de campo, lo que sumaba muchos más hombres de lo que los atacantes preveían encontrar. El comandante local de los alemanes, el general Otto von Emmich, proclamó ante los belgas: «Queremos un camino despejado para atacar a los que desean atacarnos. Les doy mi garantía de que la población belga no tendrá que sufrir los horrores de la guerra».

Pero en lugar de «un camino despejado», el 5 de agosto las primeras oleadas de sus soldados de Westfalia y Hannover se toparon con un fuego feroz de la artillería y las armas menores. Estas tropas noveles, que nunca habían oído un disparo en combate, tuvieron que retirarse con pérdidas graves. Un oficial belga escribió: «Mientras la infantería alemana iba avanzando, línea tras línea, nosotros simplemente los acribillábamos… No intentaron ningún despliegue, sino que se acercaron… casi hombro con hombro, hasta que, mientras los derribábamos, los muertos se apilaban unos sobre otros, en una espantosa barricada de muertos y heridos que amenazaba con cubrir el alcance de nuestras armas y causarnos problemas»[3]. El ejército alemán empezó su guerra de una manera que el resto de Europa emularía en las semanas siguientes y, en Lieja, Moltke obtuvo una primera cosecha de madres y viudas apesadumbradas.

El gobierno belga tuvo el impulso de emitir un comunicado triunfalista: «Hemos logrado una victoria completa. Se han repelido todos los ataques alemanes». Pero Emmich acababa de empezar; en los días posteriores, sus hombres acometieron de nuevo con el apoyo de intensos bombardeos. Las bajas aumentaron: una brigada perdió a más de la mitad de sus hombres, incluidos el comandante y el coronel de un regimiento; en otro ataque, en Visé, se sufrieron las bajas de treinta oficiales y 1150 hombres. El 6 de agosto se introdujo una novedad poco grata: un zepelín realizó el primer bombardeo aéreo de una ciudad europea, Lieja, matando a nueve personas.

Antes de la guerra, Henry Wilson había rogado en vano a los belgas que fortificaran mejor Lieja y Namur. Ahora descubrían que sus fortalezas eran vulnerables al asalto sostenido. El general Gérard Leman, comandante de la guarnición de Lieja, desistió del empeño de mantener un perímetro continuo. Envió a casi la mitad de sus hombres a unirse al ejército de campaña belga, y desde entonces confió en que el fuego alterno de los bastiones pudiera contener la irrupción alemana. Los fuertes de Lieja, como los que defendían la frontera oriental de Francia, estaban construidos de hormigón reforzado por enormes terraplenes. Para mantener a la infantería enemiga a raya, había zanjas cubiertas por ametralladoras (aunque no en número suficiente). Todas las defensas del fuerte estaban dominadas por cañones montados sobre vías, en casamatas y cúpulas de acero, que, aunque pesaban más de cien toneladas por pieza, podían moverse a mano, mediante manivelas.

Cinco cuerpos alemanes —150 000 hombres— hostigaban la ciudad. Cada vez eran más numerosos los atacantes que aprovechaban la oscuridad para infiltrarse entre los fuertes. Se les ordenaba avanzar con las armas descargadas, para impedir que soldados se disparasen entre sí por descuido; pero más allá de cierto liderazgo resuelto, imperaba la confusión. Con un gesto netamente teatral, en la mañana del 7 de agosto, Ludendorff se adelantó, reunió a algunas unidades abatidas que languidecían bajo el fuego belga, y las capitaneó en persona hasta entrar en la ciudadela de Lieja, abandonada. Por esta acción obtuvo —fácilmente— la condecoración más alta de Alemania: la Pour le Mérite. Se informó a la nación de que Lieja había caído: Lüttich ist gefallen. Una semana antes, pocos súbditos del káiser miraban la guerra con el optimismo de los prusianos en 1870, pero la toma de Lieja desató una oleada de entusiasmo popular que perduró hasta septiembre. Los alemanes, como casi todos los pueblos, rehuían las masacres pero adoraban las victorias, especialmente si se producían con rapidez. Ciudades y villas exultaban, con cantos y bailes por las calles. Al día siguiente se reunió a los escolares para que compartieran el festejo y se les dio un día libre[4].

La celebración era prematura. Pese a la caída de la ciudadela, los belgas resistieron con gran terquedad en la mayoría de los fuertes de alrededor. El 8 de agosto, el general Karl von Einem asumió la responsabilidad del asalto. Abandonó los ataques frontales y desplegó 60 000 hombres en un «anillo de acero» envolvente, en espera de que llegara la artillería pesada. Los belgas siguieron disparando: las primeras bajas del regimiento del doctor Lorenz Treplin fueron tres hombres que tuvieron la imprudencia de dejar sus puestos en el fuerte capturado de Barchon para bañarse en el Mosa, donde la explosión de un proyectil les causó cortes y magulladuras graves. Salvo esto, según escribió el cirujano el 11 de agosto, la vida era aburrida: «Sopor y tranquilidad»[5]; pidió a su esposa que le enviara un libro para pasar el tiempo. Ella contó a sus hijos que papá estaba en un sitio donde tendría que hablar en francés; la pequeña Ingeborg, de cuatro años, se lamentaba porque «¡entonces no le entenderé cuando vuelva!»[6].

Los civiles que se cruzaban con los ejércitos se cansaron de la guerra muy pronto. «No te puedes imaginar lo triste que es la vida aquí», escribió a una amiga madame Jeanne van Bleyenberghe, esposa de un médico de Gante. «Hay mucha gente arruinada. Pierre había pensado en enviarme a Inglaterra… pero no quiero estar tan lejos y no poder volver cuando quiera, y además, ya es demasiado tarde.»[7] Lo que le esperaba al país era peor, mucho peor. El asalto de Lieja provocó las primeras manifestaciones de un arrebato alemán, de un mes de duración, sobre supuestos francotiradores que se oponían a su avance; el ejército del káiser replicó comportándose con un salvajismo extraordinario. La noche del 4 de agosto, las tropas de la población de Bernau se dejaron llevar por el pánico, entre disparos inexplicados que costaron la vida a once alemanes. Al día siguiente, se mató a diez aldeanos, en represalia, incluida una familia de cinco personas, escondida en un sótano. La noche siguiente, un proyectil belga aterrizó en la aldea de Saint-Hadelin e hirió a algunos alemanes destacados allí. Se acusó a un maestro local de haber revelado su posición enviando señales al fuerte de Fléron, y se lo fusiló acto seguido, junto con varios miembros de su familia. Aquel mismo día se produjeron las primeras ejecuciones en masa. Un oficial histérico, el general de división Von Kraewel, explicó que si habían repelido el ataque de sus hombres era porque «la población entera de Lieja y los alrededores ha participado en la batalla». Entre los días 4 y 7, la brigada de Kraewel fusiló a 117 civiles supuestamente implicados en una «resistencia colectiva».

Paralelamente, otra brigada, furiosa tras ser repelida, dio rienda suelta a la frustración por las pérdidas en la población de Soumagne, donde se fusiló o pasó por la bayoneta a 118 habitantes, y se destruyó un centenar de casas. Los soldados alemanes dijeron a los supervivientes: «Los que nos están disparando desde el fuerte de Fléron son vuestros hermanos». El día 6, doscientos civiles de las comunidades de Romsée y Olne fueron empleados como escudos humanos por los alemanes, que avanzaban sobre los fuertes de Embourg y Chaudfontaine. A otros rehenes se los tuvo presos, sin alimento, en los puentes del Mosa, durante varios días, para impedir que la artillería belga destruyera los pasos. El 8 de agosto, varios soldados llevaron a un prado próximo a setenta y dos habitantes de Melen, incluidas ocho mujeres y cuatro niñas de menos de trece años, y los ejecutaron. Cuando acudió el burgomaestre local, con la esperanza de identificar y enterrar a los muertos, también lo mataron a tiros; y se prendió fuego a la mayor parte de las casas[8]. Sesenta y cuatro personas murieron de forma similar en Olne y Saint-Hadelin, y otras cuarenta en Riessonart. El 8 de agosto, los alemanes habían matado a unos 850 civiles en el entorno de Lieja y habían prendido fuego a unos 1300 edificios, bien para apaciguar su propia histeria, bien para afirmar su dominio. Un recaudador de impuestos de Francorchamps, cuyo padre había sido asesinado, protestó ante un oficial alemán, afirmando que ningún ciudadano local había alzado la mano contra los invasores. El soldado se encogió de hombros y le respondió, en francés: «No importa. En Lieja matáis a nuestros hombres. Nosotros también tenemos el derecho a mataros»[9].

Las posiciones belgas estaban acorazadas contra la artillería de campaña; solo la fundición más pesada de Krupp y Škoda podía penetrar sus casamatas. Harry Kessler, un Rittmeister[*1] de la reserva, de cuarenta y seis años, que capitaneaba un tren de municiones a las afueras de Lieja, se sorprendió una mañana al encontrarse con artilleros austríacos[10]. Le dijeron que habían venido «a toda prisa, de Trieste», para traer cuatro baterías de obuses Škoda de 305 milímetros. Estas armas colosales abrieron fuego el 12 de agosto, acompañadas pronto por cuatro monstruosos Krupp de 420 milímetros, manejado cada uno por doscientos hombres; se disparaban eléctricamente, desde una distancia de unos trescientos metros, y lanzaban proyectiles perforantes. La defensa de Lieja acabó con erupciones violentas de tierra y hormigón, con fragmentos de acero y carne humana: en un punto, un solo proyectil mató a trescientos defensores. Al general Leman lo sacaron inconsciente, ahogado por los gases, de las ruinas de Fort de Loncin. Con treinta y pocos proyectiles hubo suficiente para cada bastión: los de la orilla derecha del Mosa cayeron el día 13, y los de la izquierda, tres días después.

La toma de Lieja costó 3500 bajas a los atacantes. Los once días de asedio no representaron una demora equiparable en el avance alemán, porque, en todo caso, el grueso del ejército del káiser había necesitado tiempo para concentrarse. Algunas formaciones ya bajaban rápidamente hacia la frontera francesa, por un pasillo de unos veinte kilómetros de anchura, por el que dos vastos ejércitos debían apretarse de algún modo. Pero la batalla por Lieja sí causó problemas: los ejércitos invasores del flanqueo por la derecha no pudieron pasar con la prontitud que necesitaban para cumplir con su larguísimo paso por Bélgica y el norte de Francia antes de que las fuerzas de Joffre pudieran desplegarse de nuevo para hacerles frente.

En Alemania, algunos expertos militares habían sostenido, en la fase previa a la contienda, que era preferible una guerra absoluta, rápida y devastadora, antes que un conflicto sostenido y limitado. Uno de estos autores escribió en 1913: «La implacable destrucción de las fuerzas y armas del enemigo es el objetivo más humano, por extraño que pueda sonar. Cuanto más generosa y ampliamente se defina el concepto “humanidad”, menos efectivos devienen los combates… [y, por ende] la guerra durará más tiempo, y sus consecuencias caerán con mayor peso sobre la existencia entera de los beligerantes. Solo la dedicación sin inhibiciones de todos los elementos de fuerza puede permitir derrocar de forma rápida y decisiva al enemigo»[11]. Esto era lo que pretendía lograr Moltke en agosto de 1914. Y en las primeras semanas de la guerra europea, los ejércitos de Francia también llevaron a cabo su propio intento dramático de forzar un resultado antes de que la acción alemana hubiera alcanzado todo su impulso. En los cientos de kilómetros de contacto entre los beligerantes, de Bélgica a la frontera suiza, las formaciones de Joffre empezaron a avanzar en cumplimiento del Plan XVII. Los llamativos jinetes del cuerpo de caballería del general Jean-François Sordet, vestidos con atavíos napoleónicos, corrieron hacia Lieja por delante del 5.o Ejército francés, entre los vítores entusiastas de los civiles belgas, que los saludaban al paso. Pero el 8 de agosto, a unos quince kilómetros de la ciudad, los dragones y lanceros de Sordet se encontraron con fuerzas alemanas. Tuvieron que replegarse, sin haber hecho más que agotar sus desdichadas monturas; sus brillantes cascos y petos, y los penachos en las crines, no se acompañaban de armas eficaces. La caballería británica llevaba fusiles de infantería y estaba entrenada para luchar desmontada, pero los franceses solo tenían espadas y carabinas del modelo de 1890, poco más útiles que unas simples pistolas.

Un sargento de la caballería ligera describió más adelante la frustración que sufrió su regimiento cuando intentó cargar contra los jinetes enemigos en Bélgica, para toparse solo con el fuego letal de la infantería alemana, que vació muchas sillas: «Así ocurrió una y otra vez, quizá por veinte o treinta veces»[12]. En cada encuentro, su número se reducía. El manejo de los caballos era una habilidad militar crucial, pero el del ejército francés era lamentable. Durante las primeras semanas de campaña, la caballería de Sordet cabalgó unos cincuenta y cinco kilómetros diarios, y algunos regimientos cubrieron distancias mucho mayores: el 9.o de coraceros anotó, en su diario de guerra, haber recorrido 160 kilómetros en tan solo cuarenta y ocho horas. Pronto, sus caballos no podían aguantarse en pie, agotados por cargar más de 110 kilos cada uno; la alimentación era insuficiente y apestaban por las llagas no curadas de las sillas. A diferencia de los jinetes británicos, que aprendían a llevar de las riendas a sus animales, tanto como podían, para reservar su fuerza para la acción militar, los franceses —y alemanes— montaron a muchas bestias infelices hasta matarlas.

Mientras los ejércitos desarrollaban los primeros roces y escaramuzas, muchos hombres ponían de manifiesto su inocencia. El soldado Charles Stein, de los granaderos belgas, miraba cómo estallaban los proyectiles alemanes y se deleitaba en una vista que le parecía hermosa, hasta que vio que obligaba a huir a sus propios compatriotas[13]. En la noche del 11, un temeroso centinela de la unidad de Stein disparó contra una vaca que pastaba demasiado cerca de su posición. Una compañía de reservistas alemanes también vio movimientos en la sombra, y respondió con andanadas que mataron a varias cabezas de ganado y afectaron, antes de que se restaurara el orden, a una patrulla que volvía[14]. Cuando un proyectil aterrizó, sin estallar, cerca del capitán francés Plieux de Diusse, se inclinó con curiosidad, con la intención de cogerlo, hasta que un veterano le gritó que se quemaría; De Diusse no tenía ni idea de que los proyectiles estaban calientes.

Al mismo tiempo que las columnas de Moltke cruzaban Bélgica, más al sur, tuvieron lugar los primeros enfrentamientos graves entre sus formaciones y las de Joffre. El 3 de agosto, los franceses se adentraron en las «provincias perdidas» que se anexionó Prusia tras la victoria de 1870. Es difícil saber cuántos franceses, en 1914, se emocionaban realmente con Alsacia y Lorena. Un joven al que se interrogó al respecto unos años antes se encogió de hombros y dijo que era «un hecho histórico… No creo que esta cuestión interese a la juventud de hoy, o al país, y a mí tampoco me interesa». En 1908, el periódico La Patrie aseveró: «Para la mayoría de los franceses, el desmembramiento es un hecho tan distante como la guerra de los Siete Años».

Pero a quienes les importaba, les importaba de veras. El general Louis-Napoléon Conneau, por ejemplo, que capitaneaba un cuerpo de caballería en 1914, cumplió con un ritual de preguerra: acampar durante una noche, con su regimiento de dragones, por detrás de un puesto fronterizo de entrada a Alsacia. Muchos de estos hombres, ahora en cabeza de los ejércitos de Francia, lloraron al partir para liberar a los que consideraban compatriotas oprimidos, pese a que, entre los habitantes de Alsacia y Lorena, unos 380 000 lucharon como reclutas del ejército alemán. La provincia de Alsacia —de lengua alemana, pero, en la mayor parte de su historia moderna, de gobierno francés— ocupa unos 160 kilómetros de norte a sur, pero tiene una profundidad de tan solo 60. Su paisaje occidental está dominado por los montes Vosgos: los Vogesen, para los alemanes, igual que Alsacia era Elsass y Lorena, Lothringen. La frontera entre Francia y Alsacia recorría una cadena montañosa pronunciada, de bosques densos, que se alza en muchos puntos hasta los 1000 metros de altura.

En el norte, los alemanes habían construido la vasta fortaleza de Mutzig, con una red de búnkeres subterráneos, para proteger el camino de Estrasburgo. En el sur, hacia la ciudad textil de Mulhouse, entre los Vosgos y los Alpes, estaba la vieja llanura inundable del Rin. Se trataba de un pasillo de unos treinta kilómetros de anchura, el único que permitía el paso fácil de un ejército. La mayoría de la provincia era un paisaje rústico y campesino, conocido por sus quesos, vinos y encajes. Tenía poca importancia estratégica, porque era un camino sin salida: más allá había obstáculos principales, como eran los bosques y las colinas del sur de Alemania. Además, el frente alsaciano se podía reforzar y abastecer mucho mejor desde Alemania que desde Francia. Pero Moltke acertó al prever que, en caso de guerra, el ejército francés no podría resistirse al atractivo de recuperar las provincias orientales.

Los alemanes que se desplegaron en la defensa de Alsacia contemplaron asombrados la llegada de los primeros soldados franceses, vestidos con los mismos largos abrigos azules, pantalones rojos y quepis que sus padres, en el ejército prusiano, habían conocido y derrotado allá en 1870. Uno de los hombres del káiser escribió, en carta a su casa: «Desde luego, parecen salidos de un libro ilustrado»[15]. Joffre y sus oficiales no podían quejarse de que no se les hubiera advertido de la imprudencia de aferrarse a las plumas brillantes. En la primavera de 1914, el coronel Serret, agregado militar en Berlín, envió un largo informe sobre las últimas maniobras de Alemania. Identificó la importancia de sus obuses y artillería pesada, que desdeñaban los altos oficiales de París. Hizo hincapié en las ventajas de los uniformes alemanes, de color gris verdoso, que pasaban más desapercibidos; e instó a los soldados franceses no solo a abandonar sus atavíos tradicionales, sino también a prescindir de los elementos brillantes: empuñaduras de las espadas, utensilios de cocina, incluso los botones. Citó al káiser: «[Durante siglos,] hemos creído que la ropa militar debería ser estéticamente agradable… Para venir a las manos y poder matar, era importante poder reconocerse mutuamente. Ahora que nos desplegábamos a varios kilómetros de distancia, no deberíamos exhibirnos». Guillermo, según Serret, lamentaba que se perdiera el atavío brillante de los soldados, pero ahora la guerra, dijo el káiser, se había convertido en «un asunto sucio y melancólico».

El coronel se enfureció por un artículo a la contra, que apareció en Le Temps el 30 de abril. Se afirmaba que otras naciones deploraban haber adoptado uniformes apagados y que Francia podía felicitarse de haber rechazado tal necedad. Serret escribió de nuevo al Ministerio de Guerra, lamentando que los uniformes a la antigua usanza hacían que sus hombres fueran los más llamativos del mundo: «Esta diferencia en la visibilidad, por la cual el soldado más insignificante [del ejército francés] debe atraer la atención inmediata, tendrá un efecto [adverso] más grave, sobre la moral, que si se les pidiera luchar con un fusil inferior»[16]. Añadió que el brillante ejército francés «ostentaría el récord de visibilidad frente a sus adversarios». En julio, una nueva regulación introdujo una ropa de servicio más razonable, de color azul grisáceo (bleu horizon); pero la norma llegó tarde, y cuando empezó la matanza aún no se disponía de los nuevos uniformes.

Aunque los 260 000 hombres del general Yvon Dubail en Alsacia representaban el mayor de los cinco ejércitos franceses —reorganizados como siete durante las semanas posteriores—, Joffre indicó a los comandantes del sur que su tarea era solo hacer frente y contener la mayor cantidad posible de fuerzas enemigas, mientras sus camaradas del norte asestaban los golpes decisivos. Al principio, los alemanes no ofrecieron una resistencia seria: en el camino a Mulhouse, los hombres de Dubail solo sufrieron un centenar de bajas. A las 3 de la tarde del 8 de agosto, se invitó al pueblo francés a regocijarse porque la tricolor ondeaba otra vez sobre la ciudad, que el enemigo había evacuado. La llegada de los libertadores fue saludada con interpretaciones repetidas de La Marsellesa y bailes en las calles. El general Louis Bonneau, comandante local de los franceses, que era además nacido en la provincia, organizó un desfile victorioso de dos horas y proclamó con grandilocuencia: «Hijos de Alsacia, tras cuarenta y cuatro años de dolorosa espera, los soldados franceses pisan una vez más el suelo de vuestra noble tierra. Son los primeros jornaleros de una gran obra de venganza».

Las celebraciones tuvieron corta vida. Veinticuatro horas después, los alemanes usaron refuerzos masivos para contraatacar. Entre un calor opresivo, hubo combates confusos en bosques y viñas, en los que no todos los soldados del káiser demostraron ser heroicos. Cuando el comandante Otto Teschner ordenó un ataque frontal, solo obedecieron los oficiales y unos pocos hombres; otros estaban refugiados en una gravera. Teschner se vio obligado a amenazar con fusilar a los reticentes y provocó una huida aterrorizada hacia la retaguardia. Otro oficial, enviado a descubrir qué estaba pasando en el frente, se topó con multitudes en fuga: «Me dijeron que los habían derrotado y querían [retirarse] al otro lado del Rin»[17]. Pero en ese punto, la marea cambió. Los alemanes se impusieron y los franceses abandonaron Mulhouse. Bonneau, conmocionado, ordenó una retirada general al otro lado de la frontera, hasta Belfort.

Joffre se enfureció tanto por el revés militar como por la humillación moral. Castigó a Bonneau por detener el avance para hacer festejos en Mulhouse, cuando debería haber seguido hasta poder destruir los puentes del Rin. El comandante en jefe pretendía hacer una demostración de fuerza en Alsacia, para elevar el ánimo de todo el ejército; y en su lugar, se encontraba con que Bonneau pedía refuerzos para resolver una situación difícil. Se despachó al general y su subordinado principal, como responsables de una retirada que se llevó a cabo «en un desorden indescriptible, un caos de caballos, cañones y rezagados»[18]. Pero Joffre ocultó la noticia del fracaso a la opinión pública francesa, en una primera manifestación de la prepotencia con la que el comandante en jefe de Francia ejercería su mando.

A los aliados del káiser, sin embargo, sí se les informó con prontitud de este triunfo. «Por la tarde han llegado noticias de una espléndida victoria alemana contra los franceses en [Mulhouse]», escribió la maestra austriaca Itha J. «¡Estos alemanes! ¿Serán de veras la nueva fuerza del futuro? ¿Está la vieja gloria de Francia destinada a caer, y su estrella, a apagarse y desaparecer?»[19] Pero en Alsacia, muchos soldados alemanes quedaron igual de conmocionados y traumatizados que sus enemigos franceses por su primera, y breve, experiencia de combate. El 10 de agosto, un oficial de artillería le dijo al sargento Wilhelm Kaisen: «Durante mucho tiempo, hemos esperado la guerra con ganas; pero ahora que vemos su cruda realidad, uno se distancia con un escalofrío». Kaisen escribió a su novia Helene: «Sus palabras me quemaban la conciencia, pues sé que otros piensan lo mismo. Mientras él hablaba, alguien entró corriendo para decir que Francia pedía la paz. No puedes imaginar con qué entusiasmo se recibió la noticia. ¡Ah, estos locos! No saben cuánto está en juego: que ha empezado una batalla por la existencia, que se librará hasta el último penique. Esta será la última guerra de Europa»[20].

Más al norte, el suboficial Ernst Klopper —que, en tiempos de paz, era artista en Pforzheim— sucumbió a la melancolía al contemplar el campo de batalla. Sus camaradas muertos estaban dispuestos en filas, para su entierro, y la población francesa que habían tomado había quedado reducida a cenizas casi por completo. Klopper estaba agobiado por las peticiones clamorosas de comida y agua, y el rescate de los caballos, los cerdos y el ganado atrapado en los establos y rediles. Escribió en su diario: «No me gusta anotar estas atrocidades perversas. Nunca he visto nada más triste que un campo de batalla, con tantas víctimas, muertos y heridos. Aunque hemos vencido, me siento muy deprimido. Es como si hubieran estado aquí los antiguos hunos: todo está hecho trizas. Cocinas, baúles, sótanos, todo saqueado en busca de comida y bebida. Arden hasta los montones de estiércol».

Millones de hombres, en sus primeras acciones, compartieron la confusión de Jacques Rivière, joven intelectual francés de veintiocho años, y amigo de André Gide[21]. Cuando él y sus camaradas veían que una casa se hundía e incendiaba bajo el fuego de la artillería, de algún modo se imaginaban asistiendo a un torneo militar, una guerra fantástica, unos fuegos artificiales celebrados en una vasta arena. Al observar las maniobras de la caballería por el frente, Rivière se preguntaba cómo se distinguiría, en la distancia, a los jinetes franceses de los alemanes; y pronto descubrió que era imposible. Su unidad abrió fuego enérgicamente contra sus propios dragones; por suerte, sin efecto. Al oír el fuego de la artillería, como todos los novatos, no tenía claro si salía o venía. A Rivière se le fueron ocurriendo comparaciones cada vez más fantasiosas: tres ulanos que corrían con las lanzas levantadas por un prado, en el horizonte lejano, «se asemejan a barcos que se agitan en las olas distantes».

Pero algunos jóvenes exhibieron, al menos brevemente, un entusiasmo ardiente. Lucien Laby, un estudiante de medicina militar, de veintidós años, al que habían movilizado como camillero, se sintió tan frustrado por no poder combatir que, el 10 de agosto, afirmó haberse quitado el brazalete de la Cruz Roja para ir por libre con algunos compañeros en busca de alemanes a los que matar[22]. En su diario escribió que su pasión nacía de las historias sobre las atrocidades enemigas, entre las que se decía que disparaban contra las ambulancias. «No se lo dijimos a nadie, porque habrían reprimido estas pequeñas expediciones de aficionado». Aseveró haber cumplido con su propósito y volvió al papel que le habían atribuido. «Durante mucho tiempo había querido hacer esto, y ahora cumpliré con mi deber como auxiliar médico con mucha más alegría».

En Alsacia, los primeros choques fueron crudos. Los ejércitos rivales enviaron a sus hombres, de forma repetida, a atacar en masas apiñadas, desde la misma línea de marcha, sin intentar un despliegue en orden abierto. Los comandantes se encogían de hombros, alegando que no podían emplear otras tácticas cuando surgían batallas de encuentro por doquier. Era más fácil que unos soldados que avanzaban hombro con hombro mantuvieran el impulso, en comparación con una muchedumbre dispersa. Pero las consecuencias eran devastadoras cada vez que los atacantes franceses o alemanes se topaban con la artillería y las ametralladoras de sus oponentes.

Los profesionales de las fuerzas armadas habían tenido mucho tiempo para verlo: casi una década atrás, en Manchuria, las armas automáticas causaron una masacre que contemplaron muchos observadores militares europeos. A partir de aquella experiencia, los alemanes adoptaron ametralladoras Maxim para su propio ejército; en 1914 había 12 500 en servicio, las denominadas MG 08, con muchas más en producción. Es popular el mito de que los regimientos de Moltke, en proporción, desplegaron más armas automáticas que la Fuerza Expedicionaria Británica; pero no fue así. La Vickers británica, con la mira ajustada hasta los 2650 metros, era también una modificación de la Maxim, y fue el modelo que engendró la mayoría de las ametralladoras pesadas del medio siglo siguiente. Aun así, en las primeras semanas de la guerra, la prensa británica usó la palabra francesa para las armas automáticas: mitrailleuses.

Los rusos también usaron una variante de la Maxim, con la recámara adaptada a una bala un poco más ligera que la británica y alemana. Todas estas armas se refrigeraban con agua y pesaban unos 18 kilos, más las cajas de los cinturones de munición, que sumaban otros 7 kilos de peso cada una. Normalmente, las manejaban equipos de tres hombres, y su precisión era de unos 1000 metros. Las balas batían una zona adicional de varios metros cuadrados alrededor del blanco, lo que aumentaba su poder letal. Los franceses preferían su propio modelo, la Hotchkiss alimentada por cargador y refrigerada con aire; era una buena arma, pese la tendencia a encasquillarse. Pero al principio, los franceses tenían menos armas automáticas que los alemanes y británicos. En los ejércitos de Joffre, la ametralladora se acabó llamando, con fuerte ironía, arme noble, y todos los comandantes se quejaban de no tenerlas en cantidad suficiente. En agosto, sin embargo, ningún oficial elegante quería que lo asociaran con una tecnología tan poco caballerosa. Lo más llamativo de 1914 fue que un número relativamente escaso de ametralladoras hizo unas carnicerías prodigiosas.

Joseph Césaire Joffre, comandante en jefe —y, durante una campaña, prácticamente dictador de Francia— dirigió sus destinos militares desde el GQG, o Grand-Quartier-Général, emplazado en una escuela de la plaza Royer-Collard, en la pequeña ciudad de Vitry-le-François (departamento de Marne). Cada mañana acudía a trabajar desde la casa próxima de cierto señor Chapron, oficial de ingeniería retirado —el propio Joffre también era ingeniero— con el que estaba alojado. Cada día, a las 11, regresaba a casa de Chapron, para comer, en un ritual que reforzó su fama como hombre de una calma inquebrantable. Solo durante el mes de agosto de 1914 abandonó la costumbre adicional de rematar la mesa con una siesta. La cena era a las 6.30 de la tarde; como en los comedores de los oficiales británicos, en la conversación del cuartel del Estado Mayor estaba prohibido «hablar del trabajo». Luego se celebraba una breve conferencia vespertina —le petit rapport— y, a las 9, el comandante en jefe se retiraba a la cama.

La mayoría de los generales británicos se enorgullecían de su apariencia personal, pero Joffre tendía al desaliño. Su corpulencia fue objeto de algunas burlas; se afirmaba que la regulación que exigía que todos los oficiales franceses fueran capaces de montar a caballo con convicción tuvo que dejar de aplicársele. En 1914 contaba sesenta y dos años, y su talento innato le había permitido ascender con rapidez desde unos orígenes humildes, como uno de los once hijos de un tonelero. Había pasado la mayor parte de su carrera en las colonias francesas, pero cuando en 1911 quedó vacante el puesto de jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, Joseph Gallieni, el candidato más obvio, afirmó con vehemencia que el hombre idóneo era Joffre, no él mismo. El general tenía fama de escuchar más de lo que hablaba. Durante las conferencias y las crisis, solía incomodar e incluso alarmar a los comandantes subordinados al quedarse sentado durante horas en sus cuarteles, a menudo sin decir ni una palabra.

Era un técnico sin pretensiones intelectuales, que aborrecía del detalle y solo se interesaba por las grandes decisiones. En el GQG lo apoyaba un grupo de hombres que, sin ser necios, pensaban y actuaban dentro de un corsé convencional muy apretado; las exhibiciones de imaginación eran mal recibidas. Se cuenta que el general Ferdinand Foch —probablemente, el militar francés más capaz e inspirador de toda su generación— advirtió a un oficial del Estado Mayor, ya en 1911, de que Moltke optaría por una gran maniobra envolvente: «Dígale al general Joffre… [que] no olvide nunca lo siguiente: los alemanes nos harán frente situando en el campo treinta y cinco cuerpos del ejército, con el ala derecha en la costa del Canal». En el GQG, no obstante, se negaron a reconocer la crucial importancia del norte. Joffre cometió el error fundamental de centrar sus energías casi exclusivamente en su propia ofensiva a lo largo de la frontera alemana. En las tres primeras semanas de las hostilidades, apenas se interesó por las intenciones de su enemigo.

Si el comandante en jefe hubiera sido prudente, al menos habría demorado su propia gran iniciativa hasta saber que los rusos habían empezado a actuar en el este. Al poco de que se iniciaran las hostilidades, la inteligencia advirtió de que, en Bélgica, los alemanes parecían mostrarse inesperadamente fuertes. Pero el 11 de agosto, Joffre ordenó que sus ejércitos empezaran el ataque principal; la entrada en Alsacia había sido un simple aperitivo. A los dos días, un tercio del total de sus fuerzas —muchos de sus hombres, campesinos que apenas se habían sacudido la paja del pelo— marchó contra los alemanes en Alsacia-Lorena. A la brigada del cabo Bernard Delabeye se le dijo, con una despreocupación negligente, que su misión era «sitiar Estrasburgo». Pero el soldado se mofaba del general de brigada y sus bravuconadas: «Con el abrigo negro y los pantalones rojos, parece un superviviente de Solferino [en 1859]»[23]. Delabeye no tenía mejor opinión del coronel que les ordenó avanzar: «Es viejo y no sabe nada del fuego letal de un enemigo invisible, que empieza incluso antes del ataque. Bajo el diluvio de proyectiles y fuego de ametralladoras, los hombres corren en todas direcciones. El mito del asalto rápido con bayonetas se evapora. Los primeros en morir caen sin haber divisado siquiera al enemigo. La primera vez que vemos a los alemanes, son tan solo formas grisáceas a cincuenta metros de distancia, a los que solo se identifica por la punta de los cascos. Luego viene una retirada que es casi una desbandada».

Al coronel Serret, agregado de preguerra en Berlín, siempre le había preocupado que, entre los oficiales de su país, había una abundancia de diletantes, más que de profesionales serios con estudios de táctica moderna. En uno de sus informes escribió: «Francia me hace pensar en una fábrica en la que hay demasiados ingenieros e inventores, pero no suficientes capataces, que sí abundan en Alemania. La guerra moderna, con sus ejércitos pesados, ¿exige genios o trabajo duro?». El ejército francés había institucionalizado la promoción de oficiales de los que se sabía eran ancianos, incompetentes o ambas cosas, por simple razón de su edad o sus contactos. En 1914, esta política se cobró un precio muy elevado: en todas las capas de la sociedad, al cabo de una quincena de días de movilización, decenas de miles de familias quedaron sumidas en el dolor. Una condesa que vivía en Niza tenía una cuñada que afirmaba ser médium espiritista[24]. Algunos meses antes de la guerra, esta mujer predijo que el hijo de la condesa moriría pronto de un balazo, a la edad de veinte años. En Alsacia, la predicción de la médium se cumplió.

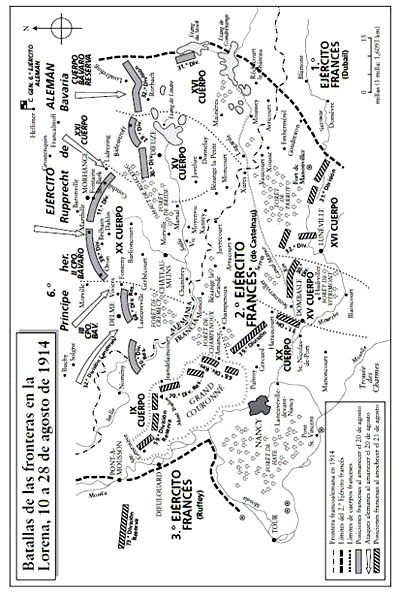

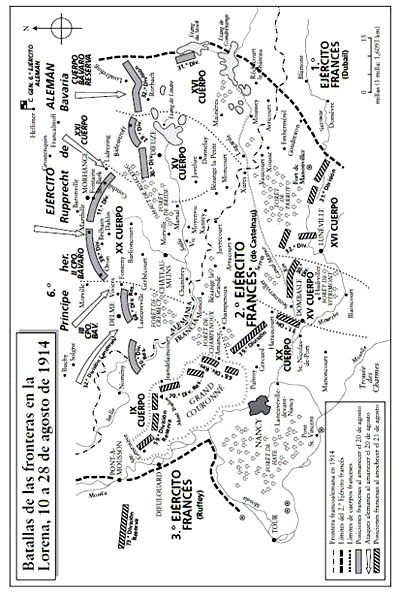

En el otro bando, en la Lorena, el 6.o Ejército alemán estaba capitaneado por Rupprecht, príncipe heredero de Baviera, de cuarenta y cinco años, que a su izquierda, en el sur de Alsacia, controlaba también el 7.o Ejército. En aquellos días, y por última vez, los ejércitos alemanes mantuvieron su integridad regional: las formaciones de Rupprecht estaban compuestas, en su inmensa mayoría, por bávaros. Moltke le había encargado que mantuviera una estrategia defensiva: sencillamente, que ocupara al mayor número posible de fuerzas francesas, mientras por el norte se realizaba el gran movimiento envolvente. Ahora, por lo tanto, los dos ejércitos alemanes aguardaban a Joffre.

Los franceses reconquistaron otra vez Mulhouse el 18 de agosto, causando muchas pérdidas al enemigo. Pero ellos mismos también sufrieron muchas bajas y, en esta ocasión, la recepción de los habitantes fue muy prudente. Los que se habían regocijado con la anterior llegada de los franceses habían sufrido represalias brutales al regresar los alemanes; y ahora los alsacianos temían que se repitiera. El general Paul-Marie Pau se contentó con tomar la ciudad y descartó seguir más al este. Más al norte, el 14 de agosto, el 2.o Ejército del general Edouard de Castelnau entró en la Lorena occidental —una zona rural despejada, que se combinaba con distritos de extracción de sal y de carbón— como solían hacerlo los franceses: encabezados por oficiales montados, portaestandartes y bandas de música. Esta vez, los alemanes no les disputaron el paso con intensidad, porque habían preparado una recepción más elaborada unos treinta kilómetros más al este. En Alsacia-Lorena abundaban las vías férreas estratégicas, estaciones con múltiples apartaderos, construidos a propósito para desembarcar tropas; así ocurría por ejemplo en la villa fronteriza de Chambrey (Lorena), cuyo edificio principal estaba construido en el estilo —y la escala— de un pequeño schloss. La intención de los alemanes era atraer a los franceses a una bolsa, permitiéndoles avanzar hasta que se los pudiera atacar por tres lados.

El día 17, en Londres, The Times escribió con optimismo sobre los ejércitos de Joffre, entre la niebla de ignorancia y desinformación que envolvía el campo de batalla: «Están preparados, y más que preparados; y no será una sorpresa que ahora avancen con el espíritu que mejor se corresponde con el genio militar francés». Y así lo hicieron. Durante cuatro días, Castelnau avanzó despacio. La retaguardia alemana se excedió en su reacción: se detuvo a prender fuego a todas las poblaciones que abandonaban y resistió con tanta energía que anuló la posibilidad de atraer hacia delante a los franceses, que sufrieron un millar de bajas antes de las 9 de la mañana del día 15.

El propio Castelnau se había opuesto a emprender una ofensiva en el interior de la Lorena: afirmaba, con notable prudencia, que sus fuerzas debían limitarse a mantener las posiciones de fuerza en las colinas que rodeaban Nancy y dejar que atacara el enemigo. Joffre, sin embargo, insistió en proseguir con la ofensiva; y lo ganado en los primeros días le convenció de su éxito. Más al sur, el 1.o Ejército tomó fácilmente Sarrebourg. En la tarde del 19, Castelnau volvió a recomendar cautela a su comandante local, Ferdinand Foch. Pero al día siguiente, Foch y sus vecinos lanzaron sus formaciones en columnas cerradas, a través de los campos ondulados, interrumpidos tan solo por extensiones de bosque. Los franceses enviaron 320 batallones y un millar de cañones, a los que Alemania respondió con 328 batallones y más de 1600 cañones. A la postre, los alemanes habían elegido el mismo día para asestar su propio golpe demoledor. En medio de Alsacia-Lorena, los ataques rivales chocaron con una fuerza impresionante y pérdidas cuantiosas en ambos bandos.

A la izquierda, donde los franceses se desplegaron sobre un eje este-oeste, los alemanes se limitaron a mantener el terreno y dejar que se acercaran los soldados de Foch. Las masas de azul y rojo, de espléndida apariencia, marcharon con bravura a través de un valle ancho y poco profundo, hacia la ciudad de Morhange, sita en lo alto de una colina, donde los ocupantes habían creado una gran base militar. Desde allí arriba, disfrutaban de una vista sin interrupción, hacia el suroeste, a lo largo de varios kilómetros. Habían tenido cuarenta y cuatro años de ocio, en los que estudiar el terreno y medir las distancias, para este preciso momento. Y les sacaron el máximo provecho: a la espera de los franceses, dispusieron sus fuerzas con la precisión de un ejercicio de exhibición militar; más aún, quizá, con la de un campo de batalla napoleónico. En la meseta que se alzaba al noroeste de Morhange, situaron obuses de 150 milímetros, con hileras de 77 milímetros y ametralladoras en los bancales de las laderas inferiores de las mismas montañas. Aviadores franceses advirtieron a sus comandantes de la solidez —casi inexpugnable— de la posición alemana, pero no se les hizo caso. Los atacantes avanzaron en dos vastas columnas, entre el Forêt de Cremecy y el Forêt de Bride. Esta batalla solo es conocida en la actualidad por los estudiosos especializados en la guerra, pero fue asombrosa por su escala y su carácter.

Imagínese el espectáculo que veían los alemanes, desde las alturas, aquella mañana: a las órdenes de Foch, unos 43 000 soldados franceses avanzaban por los campos descubiertos que había por debajo de Morhange, a plena vista del enemigo, hasta recibir una lluvia de fuego que diezmó sus filas. Dos divisiones quedaron destrozadas; un oficial francés describió «un caos sublime de infantes, artilleros con sus torpes carros, suministros de combate, pertrechos del regimiento, brillantes automóviles de nuestros brillantes estados mayores, todos topando unos con otros, cruzándose sin saber qué hacer o adónde ir»[25]. Por detrás del campo de la masacre estaba la aldea de Fontaine Saint-Barbe. Se convirtió en un centro de atención médica de las bajas francesas, aunque las instalaciones no daban abasto. Por la tarde, en torno del lavadero comunitario y la bomba de agua de Fontaine, yacían cientos de hombres que sangraban y gemían; muchos, en las últimas. Entre tanto, a la derecha de Foch ocurrían cosas aún peores, pues todo el cuerpo vecino se vino abajo y huyó dejando el flanco desprotegido.

Los alemanes empezaron a hostigar a los franceses, ya tambaleantes, por tres lados. Enviaron la infantería bávara, con sus propias banderas desplegadas, a completar lo que habían comenzado los cañones. El cuerpo de Foch reconoció 5000 bajas en el combate de aquel día, bajo Morhange, 1500 de las cuales yacen enterradas en un solo cementerio; pero el total verdadero quizá fuera el doble. Muchos de los muertos llevaban nombres alsacianos; por algún extraño azar del destino, 158 eran de ciudadanía o ascendencia rusa, hombres cuyos nombres se inscribieron en sus lápidas con transcripciones groseras, como Picofay Borrisof, Nicolai Bororghin, Fryaje Dimitry. Entre los muertos también había un sous-lieutenant de la infantería ligera, Charles de Curières de Castelnau. Antes de la guerra, como jefe del Estado Mayor de Joffre, el padre de Charles, el general, participó en la creación del Plan XVII; sin embargo, se había opuesto a la ofensiva de la Lorena. Joffre impuso su criterio y, por ende, le correspondió una responsabilidad abrumadora por los horrores que padecieron las armas francesas en los campos teñidos de sangre de Morhange. Los habitantes locales también lo pagaron caro. En el valle estaba la aldea de Dahlin. Tras la batalla, los bávaros triunfantes arrasaron sus casas, ejecutaron al sacerdote y deportaron a los habitantes, por haber mostrado, dijeron, simpatía por los franceses. El victorioso príncipe Rupprecht se paseó con sus edecanes por el bosque próximo de Dieuze, admirado por el caos de armas, ropas y pertrechos abandonados.

En la noche del 20, Castelnau, que estaba furioso con sus subordinados, ordenó una retirada completa al interior de Francia, retrocediendo veinticinco kilómetros hasta el río Meurthe y los montes conocidos como la Grand Couronné de Nancy, que protegían esta ciudad. Unos días más tarde, el 24, un periodista de Le Matin presentó uno de los escasos relatos que permitieron a los lectores franceses estar al cabo de los desastres que sufrían sus ejércitos: «Compañías y batallones pasaban en un desorden indescriptible. Entre los soldados había mujeres con los niños en brazos… niñas con sus mejores ropas de domingo, ancianos que portaban o arrastraban una estrambótica mezcla de objetos. Regimientos enteros se replegaban sin orden. Uno tenía la impresión de que la disciplina se había perdido por completo».

El general al mando había adoptado la costumbre de leer en voz alta cada mañana, ante su Estado Mayor, los nombres de los oficiales que habían caído el día anterior. El 21 de agosto, la voz le flaqueó momentáneamente al pronunciar el nombre de Charles Castelnau: el primero de sus tres hijos en morir en la guerra. Luego recobró la voz y continuó leyendo hasta el final. En el frente de la Lorena, sin embargo, la situación no era tan negra como aparentaba: Castelnau pudo reagrupar a su ejército con notable rapidez y eficacia. Los alemanes habían sufrido suficiente para no hostigar de inmediato a los hombres de Foch durante su retirada; pero también fueron capaces de repeler a los vecinos septentrional y meridional de Castelnau, y para todos los soldados franceses la experiencia fue penosa. Antes de abandonar Sarrebourg, el general y comte Louis de Maud’huy estuvo firme, con su Estado Mayor, bajo la intensa artillería alemana, mientras varias bandas tocaban juntamente la Marche Lorraine.

Foch mantuvo el puesto —de hecho, no tardó en ser ascendido a comandante de un ejército— porque Joffre admiraba su energía y su cran, aunque difícilmente podía aplaudir lo que había logrado en Morhange. Sigue resultando desconcertante que el comandante en jefe francés permitiera —menos aún, animara a emprender— la ofensiva de la Lorena, porque nunca había supuesto que se pudieran conseguir allí resultados decisivos. Antes incluso de Morhange ya estaba desplazando fuerzas al norte, quitando un cuerpo a Castelnau y desviando otro destinado a su sector. Joffre siempre había dicho a sus comandantes que su labor era atar al mayor número posible de fuerzas alemanas, más que ganar la guerra, algo que solo se lograría más al norte. De ser así, es extraordinario que aceptara pérdidas colosales en pos de objetivos secundarios.

Pero en agosto de 1914, todos los comandantes manejaban pródigamente a los soldados, y no se preocupaban por las bajas; solo mucho más adelante, los beligerantes se vieron obligados a reconocer que la carne y la sangre eran recursos finitos. Con su habitual extravagancia, el káiser declaró que la batalla de la Lorena, el 20 de agosto, había supuesto «el mayor triunfo en la historia de la guerra». En el núcleo de la frustración de los objetivos alemanes en agosto de 1914, se encuentra la incapacidad, por parte tanto de Guillermo como de sus generales, de comprender qué magnitud operativa se necesitaría para obtener un resultado decisivo, más que un simple éxito local en una batalla entre naciones industrializadas del siglo XX. Cuando en los campos de batalla había millones de soldados, matar a unas pocas decenas de miles de enemigos no era suficiente.

Sin embargo, en aquellos días, el desastre francés de Morhange se reprodujo en otros lugares. El festín letal de Alsacia-Lorena solo representó una parte del espantoso historial de Joffre. Al mismo tiempo, en otros puntos del frente, otros ejércitos franceses sufrían destinos aún más sangrientos en enfrentamientos aislados con los alemanes. El ejército más septentrional, el 5.o, del general Charles Lanrezac, con un cuarto de millón de hombres, entró en Bélgica y remontó el Mosa dejando atrás Sedán y Mézières, hasta Dinant, antes de encontrarse con los alemanes. En la noche del 14 de agosto, tras una marcha prolongada, el regimiento del teniente Charles de Gaulle se echó a dormir, desplomado por el agotamiento, en las calles mismas de Dinant. A primera hora de la mañana siguiente, comenzaron a caer proyectiles alemanes sobre la ciudad. Los defensores, tras vivir unos pocos momentos de confusión, se activaron. Entre el repiqueteo de los fusiles alemanes, los soldados franceses corrieron al otro lado de una vía férrea, en dirección a un puente sobre el Mosa, amenazado ahora por el enemigo.

El propio De Gaulle había recorrido tan solo una veintena de metros cuando «algo me golpeó la pierna, como un latigazo, y me hizo tropezar. Caí al suelo y el sargento Debout cayó encima de mí, muerto en el acto. Entonces nos rodeó un espeluznante aluvión de balas. Podía oír el sonido apagado de estas al chocar contra los muertos y heridos diseminados por el suelo. Conseguí soltarme de mis vecinos, que ya eran cadáveres o casi»[26]. El joven teniente se sorprendió a sí mismo de sobrevivir a un largo gateo hasta el puente del Mosa, donde ayudó a reunir cuanto quedaba del regimiento. Por la noche, trepó a un carro que trasladaba bajas hasta la retaguardia. Fue operado de una herida de bala en el peroné derecho, que había paralizado el nervio ciático pero, curiosamente, no le causaba dolor. Su regimiento, como todo el 5.o Ejército, empezó a retirarse.

Joffre y la mayoría de sus oficiales principales esperaban que las batallas decisivas fueran libradas por el grupo vecino de Lanrezac, más al sur, en el centro del frente, en la zona de las Ardenas. El GQG tenía la desventaja de haber trazado los planes bélicos de Francia con incertidumbre al respecto del papel que podrían interpretar los británicos (si interpretaban alguno). Incluso en este momento, mientras la reducida FEB avanzaba hacia la frontera franco-belga, el alto mando francés mostró poco interés en lo que pudiera estar pasando o dejara de pasar por allí. Joffre recibió una larga serie de informes de oficiales de inteligencia y aviadores franceses, conforme los alemanes estaban cruzando el frente por el norte, hacia su flanco izquierdo, en gran número. Los belgas también describieron masas de soldados que atravesaban su país en largas columnas de color gris verdoso. De todo esto, Joffre solo concluyó que, como las fuerzas de Moltke —cuyo total había subestimado mucho— eran tan potentes por los dos flancos, en el centro tenían que ser débiles. En lugar de concentrarse en la amenaza del norte, el comandante en jefe dirigió su gran persona hacia la ofensiva de la propia Francia —supuestamente decisiva— por Luxemburgo y el sur de Bélgica, a través de las Ardenas. El 21 de agosto dio la orden —una de las más fatídicas de la historia francesa— de que nueve cuerpos del 3.o y 4.o Ejército atacaran entre Charleroi y Verdún, mientras el 5.o hacía lo mismo en el río Sambre.

Sir Henry Wilson, de la FEB, escribió aquel día a casa: «Es una idea al mismo tiempo gloriosa y melancólica, que, dentro de una semana, se habrá librado la acción más grande de la que el mundo habrá tenido noticia». El GQG dijo a los comandantes del 3.o y 4.o Ejército que no esperasen hallar una oposición fuerte; pero en realidad, avanzaban contra diez cuerpos alemanes, capitaneados por el hijo del káiser, el príncipe heredero Guillermo. Little Willy[*2] y su jefe del Estado Mayor estaban resueltos a encontrar la gloria. Tras el reconocimiento, las intenciones francesas eran palmarias. Por mucho que Moltke les hubiera ordenado adoptar una actitud defensiva, los alemanes no pensaban interpretar un papel pasivo mientras otros obtenían victorias cruciales según el concepto de Schlieffen. Por ello, sus hombres avanzaron al encuentro de los franceses, lo que precipitó una serie de letales batallas de encuentro.

En la mañana del 22, entre una neblina espesa, las columnas francesas marcharon hacia el norte, a través de Virton, ya dentro de Bélgica. La caballería, que trotaba por delante, se acercó a la granja de Belle Vue, en lo alto de una colina pronunciada, donde fue blanco de fuego intenso. Una alambrada impidió a los jinetes intentar un movimiento de flanqueo. El día fue caótico y sangriento. Las calles de Virton quedaron atestadas de caballeros, infantes y cañones franceses; estos últimos, impotentes, entre la niebla. Los alemanes intentaron ganar terreno; los oficiales les ordenaron identificarse mutuamente con canciones. Sus oponentes entonaron igualmente La Marsellesa, la última canción que salió de la boca de muchos. Cuando una unidad de infantería francesa ocupó sus posiciones, sus hombres parecían esperar lo peor. Cierto oficial, el capitán Kerquence, les ordenó repetir bajo el fuego los movimientos de la instrucción, lo cual, según afirmaba poco convincentemente la historia del regimiento, permitió «recuperar la energía y el ánimo del batallón».

Un general subalterno expresó su inquietud, ante el comandante de la división, al respecto de la bondad de seguir adelante a ciegas. Un joven oficial que oyó la conversación dijo más adelante: «Aún puedo oír a Trentinian, que miraba desde lo alto de su caballo con soberbia, decir: “¡Se excede usted en la cautela, general!”. Así que seguimos adelante»[27]. De pronto, la niebla se aclaró. La infantería, la caballería y las baterías de artillería francesas se encontraron expuestas a plena vista de los cañoneros alemanes, situados en la cima de la colina. Cuando se introdujo el soixante-quinze (cañón de 75 milímetros), algunos oficiales se opusieron a emplear un escudo protector para su equipo, alegando que «los franceses deben mirar al enemigo a la cara»[28]. Por fortuna para los artilleros, aquella estúpida jactancia se había superado. Pero allí, en Virton, los escudos resultaban casi inútiles, porque los equipos se hallaban bajo el fuego de los obuses, en un ángulo elevado demoledor. La caballería del 12.o regimiento de húsares también fue abatida por la artillería.

La infantería intentó renovar la ofensiva colina arriba, con movimientos breves. En las ordenanzas del servicio de campaña de Francia, se consideraba que, en veinte segundos, una línea de asalto podía adelantar cincuenta metros antes de que el enemigo pudiera recargar las armas. Un superviviente de Virton comentó con amargura: «Los que escribieron tales ordenanzas, sencillamente, habían olvidado la existencia de cosas tales como las ametralladoras. Podíamos oír claramente dos de aquellos “molinillos de café” en acción; y cada vez que nuestros hombres se ponían en pie para avanzar, la línea se adelgazaba. Al final, nuestro capitán dio la orden: “¡Monten bayonetas y carguen!”. Era ya el mediodía, y… hacía un calor infernal. Nuestros hombres, con todo el equipo, comenzaron a remontar rápida y pesadamente la colina de hierba, con el repique de los tambores y el son de los clarines anunciando la carga. Ni siquiera llegamos a alcanzar a los de Wurtemberg. Nos abatieron a todos antes de llegar. Me hirieron y me quedé allí tendido hasta que, más tarde, me recogieron». El general Edgard de Trentinian, que había organizado el desastre, se enfrentó luego a una investigación. Fue absuelto y, por aquella mañana demencial, condecorado.

«La batalla estaba perdida. Yo no sabía ni por qué ni cómo», escribió el artillero Paul Lintier, cuya batería se montó para la marcha y retiró poco después del mediodía[29]. «… Vi que había proyectiles explotando sobre un bosque, muy lejos, al suroeste. Al parecer, nuestro flanco había quedado completamente expuesto… Los cocheros azuzaban a los caballos, mientras el resto saltamos de los ejes de los carros, para aligerar la carga, y corrimos a lo largo de los dos flancos de la columna, en formación abierta. A media colina, un carro de infantería, averiado, estaba tendido en medio del camino. Un pobre caballo blanco había quedado atrapado por los ejes, mientras el conductor gritaba y empujaba una de las ruedas. Uno de nuestros cabos llamó al infante y le dijo: “¡Eh, tú, sigue adelante!”… Nos miró con cara lastimera y pude ver lágrimas en sus ojos. “¿Qué siga adelante? ¡Dime tú como!”». Lintier y sus camaradas ayudaron a devolver el carro al camino. «Eran casi las 2 de la tarde. El aire era caliente y opresivo».

En Virton, los alemanes perdieron a 283 muertos y 1187 heridos, pero las bajas francesas fueron varias veces superiores. En dos ocasiones, formaciones enteras se vinieron abajo y huyeron; los muertos quedaron amontonados como sillas plegables, unos encima de otros, solapándose según iban cayendo. Como siempre, la caballería sufrió una masacre: murieron dos comandantes de brigada y todos los oficiales de un regimiento; otro perdió a un tercio de sus fuerzas. Aquella tarde, los comandantes del 3.o Ejército albergaron primero la falsa ilusión de renovar el ataque al día siguiente; se ordenó a los hombres que cavaran trincheras con las únicas herramientas que había a mano: platos de campaña. Pero pronto se reconoció que unos regimientos que habían perdido a casi todos sus guías no estaban en condiciones de combatir otra vez. Un superviviente, conmocionado por la experiencia, se quedó musitando una y otra vez: «Nos han segado… ¡Ay! ¡Segado!»[30]. Las unidades descompuestas evacuaron Virton, cuyos habitantes recibieron luego una represalia severa de los alemanes, que los acusaban de haber hecho señales a la artillería francesa. El káiser concedió tanto a su hijo como al príncipe Rupprecht la Cruz de Hierro de primera y segunda clase.

Más al norte, aquel mismo terrible día 22, el 4.o Ejército francés avanzó por una carretera forestal que atravesaban las Ardenas pasando por la población de Bellefontaine. Un regimiento, capitaneado por Charles Mangin, siguió adelante hasta que, en las cercanías de Tertigny, los alemanes abrieron fuego desde un bosque próximo. A continuación hubo combates enconados; Mangin encabezó una carga de bayonetas, al tiempo que había combates callejeros en Bellefontaine, sometida a una lluvia de proyectiles. Aquella tarde, los supervivientes franceses se retiraron a la linde del bosque, habiendo perdido a ocho comandantes de compañía y más de un tercio del regimiento. Francia siempre había planeado aprovechar los mercenarios coloniales para compensar la carencia de soldados blancos. Mangin escribió en un libro deplorable que publicó en 1910, La Force noire: «En futuras batallas, estos primitivos, para los que la vida cuenta muy poco y cuya sangre juvenil fluye con gran ardor, como si ansiara derramarse, sin duda exhibirán la vieja “furia francesa” y le darán nuevo vigor, de ser preciso». Ahora que había estallado la guerra, en efecto se arrojó en primer lugar a sus llamas a los marroquíes, senegaleses y argelinos. En 1918, los soldados negros de Francia habían sufrido un índice de mortalidad que triplicaba el de sus camaradas blancos, porque muy a menudo se los elegía para las tareas suicidas.

Una de las primeras misiones de esta índole recayó en la 3.a división de infantería colonial. El 22 de agosto, sus unidades avanzaron en columna por la aldea de Rossignol y, desde ahí, remontaron un camino estrecho que se adentraba por el Forêt d’Anlier. Los franceses no habían emprendido ninguna labor de reconocimiento; sencillamente, los caballos, infantes y cañones marcharon por el bosque, entre la niebla, encabezados por los chasseurs d’Afrique, apodados marsouins («marsopas») por una vieja conexión naval. Los alemanes, ya desplegados entre los árboles, esperaron con paciencia a tener a su alcance toda la división, y luego desataron una tormenta de fuego que, a los pocos minutos, había hecho trizas la formación. Atrapados en aquel camino estrecho, caballos, hombres, carros y cañones se arremolinaron caóticamente, hasta que los más afortunados se las ingeniaron para rendirse. La división perdió a 228 oficiales y 10 272 soldados de la tropa, incluidos 3800 que cayeron prisioneros; dos generales murieron y uno fue herido y apresado. De hecho, casi todos los comandantes franceses perecieron: entre la artillería de la división, solo sobrevivió un oficial.

La masacre fue fruto tan solo del fuego de los rifles y las ametralladoras, porque la artillería, en un bosque denso, resultaba inútil. Tras la guerra, el padre de uno de los muertos, el teniente Paul Feunette, le erigió un monumento; el afligido padre nunca se perdonó que, antes de la guerra, cuando su hijo estaba disfrutando de la juventud, él le instó, con la intención de «meterlo en vereda», a unirse a los chasseurs africanos. Tras la retirada francesa, los alemanes emprendieron otra orgía de violencia contra los civiles y, el 22 de agosto, mataron a 122 personas en Rossignol.

Solo este día de combate, el 22, costó al ejército francés la muerte de 27 000 hombres, más los heridos y desaparecidos. Eran pérdidas muy superiores a las que padecieron los británicos el 1 de julio de 1916, el primer día de la batalla del Somme, que a menudo se cita como la fecha más sangrienta de la primera guerra mundial. Otros movimientos de avance sobre Longwy y Neufchâteau quedaron despedazados de un modo similar a los de más al sur. Las bajas de agosto de 1914 no solo fueron estadísticamente más terribles, sino que asestaron al ejército francés un golpe del que no terminó de recuperarse; de hecho, admira que se recuperase al menos en parte. El comandante del 4.o Ejército, Langle de Cary, transmitió a Joffre un resumen lacónico: «En suma, resultados sin duda insatisfactorios». No pocos oficiales destacados perdieron hijos: Foch, por ejemplo, a su único hijo y a su yerno. El comandante en jefe instó a renovar el asalto, pero Langle no le hizo caso y se retiró.

Más al sur, la suerte de los franceses mejoró por breve tiempo. Edouard Cœurdevey escribió al 23 de agosto: «Semana agotadora. Hemos seguido el rápido avance de nuestras tropas y aquí estamos, en Alsacia. Recibimos suministros frescos en el campo de batalla. Trincheras, casas quemadas, la estación saqueada, la iglesia destrozada por los proyectiles, casas con agujeros de bala, cruces en el margen de un bosque, un convoy de prisioneros. Muchas cosas tristes, especialmente, los prisioneros: una tropa de hombres agotados, sucios, demacrados, con la cabeza hundida, sin armas ni pertrechos, vestidos con cualquier cosa»[31]. Pero después de este breve acceso de optimismo, volvieron las tribulaciones. Cuando Castelnau se retiró de la Lorena, las tropas vecinas de Alsacia se vieron obligadas a hacer lo mismo, a riesgo de quedar con el flanco al descubierto. «5 de la mañana, orden de movimiento: retirada a la retaguardia», anotó Cœurdevey el 24 de agosto[32]. «No hay otra explicación. Parece que estamos a la vista. Los alsacianos, que nos habían recibido sin entusiasmo, nos dejan sin pesar. Alsacia se ha desnacionalizado durante estos últimos cuarenta y cinco años. Francia parecía haberla olvidado y haber aceptado la mutilación; Alemania la ha maltratado, así que no tiene patria. ¡Pobre gente! El ejemplo de Bélgica tiene que hacerles comprender que no hay tres soluciones, sino dos: o Francia o Alemania».

Paul Deschanel, presidente del Congreso de los Diputados francés, le dijo más adelante a sir Francis Bertie que toda la incursión en Alsacia-Lorena había sido «teatral y un gran error»[33]. André Gide garabateó en su diario: «El asunto de Mulhouse, cualquier otra nación lo habría evitado… En Francia se cometen errores por amor al comentario o el gesto dramáticos»[34]. Nunca hubo una perspectiva realista de que los asaltos del sur pudieran terminar con una victoria útil; se emprendieron —según anticiparon fríamente los alemanes— con el mero fin de restaurar la gloria de Francia, un objetivo que habría sido mejor posponer salvo que (o hasta que) sus ejércitos se hubieran impuesto en las demás zonas.

Los ejércitos de Moltke también quedaron castigados por la dureza de los combates entre los bosques y las viñas de Alsacia. En los Vosgos, los chasseurs alpins, tropas de montaña especializadas, infligieron cuantiosas bajas. La reconquista alemana de Mulhouse fue desquiciada, realizada sin labores de reconocimiento. Cierto comandante Leist deploró cuán difícil le había resultado contener el pánico tras quedar aislado del alto mando efectivo: «No puede hablarse de conexión con el regimiento. Durante toda la batalla, no se pasó ni una sola orden regimental»[35]. El sargento Otto Breinlinger dejó constancia de que, tras la toma de Mulhouse, su compañía pasó de 250 hombres a dieciséis.

Pese a todo, no cabe duda de que la factura más gravosa de las batallas de mediados de agosto le correspondió a las fuerzas de Joffre. El regimiento de Jacques Rivière combatió por vez primera —o, más bien, se unió a la lista de víctimas— con el 3.o Ejército, al norte de Nancy[36]. Él y sus compañeros de una unidad de reserva estaban esperando la orden de ponerse en movimiento cuando, de pronto, su capitán gritó: «¡Abajo! ¡Abajo!», con una urgencia que nunca había exhibido durante los ejercicios. Rivière oyó un «sonido sedoso y desgarrador» cuando el primero de varias docenas de proyectiles rasgó el aire por encima de sus cabezas. Hubo un momento de pánico cuando se interpretó que unos ruidos violentos entre los árboles de un bosque cercano eran los enemigos, a punto de acometer. Entonces vieron que era el caballo de su oficial, que había roto las ataduras y estaba desbocado. Entre los franceses empezaron a caer proyectiles de cuatro en cuatro, que levantaban columnas de humo con una nítida forma de rombo.

Al amanecer del 24 de agosto, los alemanes avanzaron y tomaron prisionero a Rivière. Este se admiró del hecho de que, cuando el enemigo se apoderó de las trincheras desde las que él y sus camaradas habían estado disparando durante horas, los conquistadores no mostraron ninguna mala voluntad: «Se había acabado, y eso era todo»[37]. Los métodos alemanes, pensó el francés, eran cínicos y fríos. Solo disparaban hasta derrotar al enemigo, y entonces, una vez obtenido el resultado deseado, concluían el asunto con la misma escasa emoción con la que un contable alinearía plumas y papel en su pupitre. «Ahí nace su éxito en la guerra», reflexionó Rivière. «Las operaciones militares, según se practican hoy, parecen hechas para ellos… Hacen lo necesario y llevan el trabajo hasta su conclusión (de un modo imposible para un francés)… Saquean y prenden fuego de un modo exactamente igual (de metódico).»[38] También André Gide escribió: «Para nosotros, el ejército seguía siendo un instrumento; para [los alemanes], es un órgano; de forma que, sin mucha exageración, podría decirse que, para ese órgano, la guerra era la función necesaria»[39].

El oficial de enlace militar del presidente Poincaré, el coronel Marie-Jean Pénelon, tendía a exhibir un optimismo absurdo. Pero ahora, cuando el político preguntó: «¿Es una derrota?», Pénelon respondió sucintamente: «Oui, M. le Président». Aparte de las vidas, la pérdida de territorios privó a Francia de buena parte de su capacidad de producción de carbón, hierro y acero. Poincaré escribió abatido, el 24 de agosto: «¿Dónde están ahora las ilusiones que hemos estado alimentando durante la última quincena? Desde ahora, la salvación solo podrá depender de la fortaleza de nuestra resistencia». Muchos soldados franceses reconocieron que las huestes del káiser habían demostrado ser una maquinaria de combate mucho más formidable que la propia. Jacques Rivière, en cautividad, observaba con respeto cómo las tropas alemanas bajaban de un tren en una cabeza de línea y luego emprendían la marcha hacia el campo de batalla «en una procesión interminable y bien ordenada». Se trataba, a su juicio, de «un ejército hecho para la guerra, y no un ejército que hace la guerra porque le ha tocado esta suerte», como el de Francia.

Sin embargo, Rivière y muchos de sus compatriotas otorgaban un respeto excesivo al enemigo. No había duda de la energía, eficiencia y motivación de los suboficiales y soldados de Moltke; pero pocos oficiales demostraron genialidad táctica. Cuando la infantería alemana atacaba, sus formaciones apelotonadas sufrían tantas bajas como las francesas. Los proyectiles de los soixante-quinze, junto con el fuego de las ametralladoras y los fusiles, tenía un efecto letal sobre el avance enemigo. En ambos bandos, la futilidad de los alardes de coraje, por parte de muchos oficiales, despertó el asombro e incluso la repulsión de aquellos a los que capitaneaban. Un espectador alemán escribió al respecto de una escena del 18 de agosto, cuando los granaderos del káiser marcharon por vez primera al combate: «Antes incluso de que empezara el combate, su Alteza Real el príncipe Joaquín Alberto [de Prusia] y el jefe de la compañía de ametralladoras cabalgaron adelante para hacer un reconocimiento, y se expusieron de una forma desconcertante al fuego enemigo, sin desmontar»[40]. A lo largo de la batalla posterior, todo el Estado Mayor del regimiento estuvo entre las tropas avanzadas. El 22, otra historia de un regimiento alemán afirmaba: «Los duros asaltos del 131.o de infantería han hecho menguar mucho sus filas». Karl Gruber, un arquitecto de Friburgo, que ahora servía como comandante de una compañía, halló que sus hombres lo acosaban sin parar, con la voluntad de saber: «Teniente, ¿llegaremos pronto a París?», «teniente, ¿acabará pronto esta matanza?»[41]. En agosto, el 4.o Ejército, del duque de Wurtemberg, admitió 20 000 bajas; el 5.o, del príncipe heredero, casi las mismas.

Además, la maquinaria del mando alemán empezó a mostrar imperfecciones graves, y sus oficiales más señeros, deficiencias de criterio y de carácter. Joffre presidió la catástrofe de las «batallas de las fronteras», pero al menos no había dudas al respecto de su autoridad sobre sus ejércitos y su estrecha supervisión de sus actuaciones. Moltke, por el contrario, dejaba que los subordinados ejecutaran su voluntad en el campo, sin apenas intervenir ni coordinarlos. Intentó hacer pasar la delegación por virtud, afirmando que, entre sus propias responsabilidades, la más importante no era supervisar con detalle a sus generales, sino controlar al káiser.

El advenimiento de la guerra había arrojado sobre Guillermo el papel, nominalmente, de caudillo supremo; y el jefe del Estado Mayor temía que su señor quisiera hacer realidad esa atribución; temía que, si se acercaba al frente, intentaría entremeterse con la dirección de las operaciones. En consecuencia, Moltke se esforzó por aislar al káiser de forma que no influyera en el campo de batalla. El 16 de agosto, el cuartel imperial se estableció en Coblenza; Guillermo pasó a residir en el castillo, y el Estado Mayor de Moltke, en el hotel Union. Incomprensiblemente, el jefe de comunicaciones estaba instalado en otra parte, en Bad Ems, lo que alteró gravemente el envío de las señales de mando. El teniente coronel Gerhard Tappen, jefe de operaciones y figura clave, odiada por sus subalternos por sus formas autoritarias y su brusquedad constante, instó a Moltke a acercarse más a la acción. El jefe del Estado Mayor alegó, de forma poco convincente, que la zona rural intermedia aún era insegura. En realidad, parece ser que concebía su propia función como la de un presidente de un consejo corporativo, y no como la de su principal oficial de operaciones. La consecuencia de ello fue permitir que los siete comandantes de los ejércitos terrestres del oeste dirigieran la mayor operación militar de la historia de la manera que a cada uno le pareciera mejor.

Napoleón escribió que la presencia del general lo es todo, que este no es meramente la cabeza, sino el auténtico todo de un ejército: «No fue el ejército romano el que conquistó la Galia, sino César; no fue el ejército cartaginés lo que hizo temblar al ejército republicano a las puertas de Roma, sino Aníbal; no fue el ejército macedonio el que llegó hasta el Indo, sino Alejandro». En 1914, la personalidad había perdido una importancia que ganó la masa, con respecto a un siglo atrás. Pero la tesis de Bonaparte no quedó invalidada. Si en las tres primeras semanas de la guerra el mando francés había cometido las pifias más desastrosas, en adelante el alemán lo imitaría.

Durante una breve temporada, sin embargo, los soldados del káiser se vieron como conquistadores y saborearon las oportunidades de apoderarse de los frutos de la victoria, pequeños y grandes. El 22 de agosto, el soldado Vogel, del 105.o regimiento silesio, y otros dos hombres de su unidad se metieron en una tienda de comestibles francesa y la saquearon. Vogel iba cargado con el botín cuando se topó con el ayudante de su batallón. «¿Qué cosas buenas lleva usted en esa caja?», quiso saber el oficial. «Galletas, señor teniente». «¿Puedo coger algunas?». «Por descontado, señor.»[42] Vogel contó que, al día siguiente, seis soldados franceses se acercaron hasta las líneas alemanas bajo una bandera blanca, para entregarse. La mayoría de sus camaradas —escribió el alemán— se habían retirado al interior de un bosque próximo, dejando tras de sí cientos de muertos que «hedían como la peste». Pero este mismo fue, a todas luces, el destino inmediato del propio Vogel, pues su diario cayó en manos inglesas, con las páginas empapadas de sangre.

Durante el tiempo en que los soldados combatían en torno de las fronteras, decenas de millones de civiles esperaron las noticias del campo de batalla. Helene Schweida escribió a su novio Wilhelm Kaisen, desde Bremen, el 18 de agosto: «Los civiles no sabemos nada. Tras la emoción febril de los primeros días de la movilización, ahora ha descendido la calma. Bremen no tardará en ser una ciudad de mujeres»[43]. En las primeras semanas de la guerra, todas las sociedades experimentaron oleadas sucesivas de júbilo y desánimo, entre unas noticias del frente que eran insuficientes y, a menudo, contenían falsedades de calado. En agosto, la mayoría del gozo prematuro se produjo en Alemania. En la tarde del 21, la nueva de las victorias en la Lorena desató una ronda de celebraciones en las ciudades y villas del país. En Friburgo, por ejemplo, más de una casa se engalanó con banderas de Alemania y el Gran Ducado de Baden, las campanas tañeron, se izaron los colores imperiales sobre la catedral, y hubo vítores entregados en las calles, por el káiser y el ejército[44]. Muchedumbres emocionadas se reunieron en torno del monumento a la Victoria, en la plaza central de la ciudad.

En Francia, hasta un extremo extraordinario, se mantuvo a la población, como al gobierno y sus aliados británicos, en la ignorancia de lo que estaba ocurriendo, las masacres y retiradas. Pero había indicios suficientes para consternar a los más informados. Una anciana viuda de Niza, disgustada al tener noticias de que los regimientos de su zona, la Provenza, estaban dando un mal rendimiento en la Lorena, comentó desdeñosamente que la población masculina esperaba vivir de sus mujeres[45]. El embajador británico sir Francis Bertie escribió el día 16: «Creo que el sistema francés de anunciar solo los éxitos del país, y las capturas de hombres y cañones, es necio, pues sin duda habrán perdido a muchos hombres y varios cañones, y cuando se conozca la verdad, las protestas serán enormes»[46]. Dos semanas después añadió: «Hay mucha más descripción y verdad en The Times que en ninguno de los periódicos franceses», aunque esto tampoco suponía un gran halago[47].