El frente occidental se convertiría en el reñidero de la guerra, pero la matanza empezó en el este, cuando el ejército austro-húngaro de Conrad Hötzendorf lanzó su campaña de venganza contra Serbia. En las primeras horas del 29 de julio, los ciudadanos de Belgrado se despertaron con el fuego de los cañones de la fortaleza ribereña y fronteriza de Zemun. A las pocas horas, los monitores a vapor de pequeño calado de las fuerzas austríacas descendieron por el Sava y el Danubio y empezaron a bombardear la capital serbia, alcanzando algunos edificios próximos a la catedral. Las calles no tardaron en vaciarse. Se produjo una explosión atronadora cuando los soldados serbios detonaron cargas que derruyeron el puente fluvial que unía su país con el imperio de los Habsburgo. Para satisfacción de los ingenieros, los escombros cayeron sobre una cañonera austríaca, cuyos tripulantes se ahogaron, en su mayoría.

Muchedumbres ansiosas por huir asaltaron tres trenes en la estación de Belgrado, que acumulaban vapor con intención de partir hacia el este. Cuando por fin arrancaron, había familias vistosamente ataviadas, junto con sus posesiones portátiles, incluso en los techos de los vagones. Cuando los barcos de guerra austríacos empezaron a ajustar el alcance de su artillería sobre el primer tren, cundió el pánico: «El sonido de los cañonazos y las explosiones de los proyectiles se mezclaban con gritos y llantos terribles, de niños y mujeres presas del espanto», escribió Sveta Milutinović[1]. «Por suerte, no alcanzaron a nadie, porque el ingeniero jefe atravesó la zona letal a toda velocidad y luego giró hacia Topčider… [Entre tanto, en Belgrado] tras la primera descarga, muchas mujeres empezaron a vestir a sus hijos varones con faldas y chales, al creer que los soldados enemigos no maltratarían a unas niñas».

Živan Živanović, oficial del Ministerio de Exteriores serbio, escribió: «La guerra que Austria-Hungría declaró a Serbia en julio de 1914 llegó de forma tan brusca e inesperada como un terremoto, un incendio o una gran inundación. Después de las guerras balcánicas, ¿acaso no necesitaba Serbia la paz más que nunca?»[2]. Tales afirmaciones eran insinceras, porque Živanović era cuñado de Apis, o Dragutin Dimitrijević, protector de los asesinos de Francisco Fernando. Incluso si el pueblo serbio no merecía el cataclismo que sacudió su país tras la declaración de guerra de Austria-Hungría, quienes estaban al cabo de las maquinaciones de la Mano Negra difícilmente podían alegar que se castigaba a inocentes, por mucho que, naturalmente, eso es lo que hicieron.

Los líderes serbios eran conscientes de que no podían aspirar a una victoria militar completa sobre Austria. Ahora bien, si su ejército lograba permanecer en el cuadrilátero hasta que sus poderosos aliados se impusieran en los campos de batalla de otras zonas, la guerra valdría de algo; de hecho, lo valdría todo. De las cenizas del imperio de los Habsburgo podría emerger un estado paneslavo: Yugoslavia. En las escuelas, se enseñaba a los niños, como parte de la geografía propia, la de las antiguas tierras serbias: Macedonia, Dalmacia, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Banato y Bačka. La vista del otro lado del Danubio, según escribió con simpatía un visitante inglés, «es muy querida por todos los serbios, que miran con añoranza su antiguo imperio, y los hogares de sus compatriotas diseminados por los tiernos marrones, azules y amarillos de las llanuras»[3]. Esto los animaba a luchar: según un antiguo poema nacional, «soy serbio, nacido para ser soldado».

Entre tanto, en el otro bando, la casta dirigente austríaca se embarcaba en la guerra que había elegido echando al olvido el abismo que separaba la imagen que de sí mismo tenía su ejército, que se veía como un pavo real, y su realidad esclerótica. Alexander Brosch von Aarenau era un general destacado que había servido durante años como edecán de Francisco Fernando. El 29 de julio escribió exultante: «Más que Estados Unidos, Austria es un país con un potencial ilimitado. Ha pasado de golpe de la humillación y el agotamiento, la indolencia, la frivolidad y la cobardía, a un ánimo de tal gravedad, dinamismo y calma férrea, que uno se enorgullece sobremanera de la patria y de sus líderes. ¡Qué impresionante ha sido el ultimátum [a Serbia]! ¡Qué bien ha funcionado… la posterior movilización! Y ahora, para imposibilitar toda interferencia gratuita, pese al gruñido del oso ruso, llega la declaración de guerra, ¡sorprendente incluso para un soldado! Cada golpe ha seguido al golpe previo de tal modo que ni la suma de Bismarck y Moltke [el Mayor] habría podido concluir la cuestión de una manera más digna, enérgica y… habilidosa. Se ha pillado a Serbia completamente desprevenida… y ahora se tambalea con las grandes potencias que han quedado del todo asombradas, y ya comprende que ninguna intervención podría resultarle útil»[4]. Las palabras de Aarenau ponen de manifiesto la complacencia con la que los comandantes de Austria —y ante todo, Conrad— vieron la catástrofe continental. Su estado de ánimo se contagió a los ciudadanos corrientes. Sigmund Freud escribió: «Quizá por primera vez en treinta años me siento austríaco, y quisiera dar otra oportunidad a este imperio para el que apenas cabe esperanza. El humor es excelente, en todas partes. Una iniciativa valiente ha tenido un efecto liberador»[5].

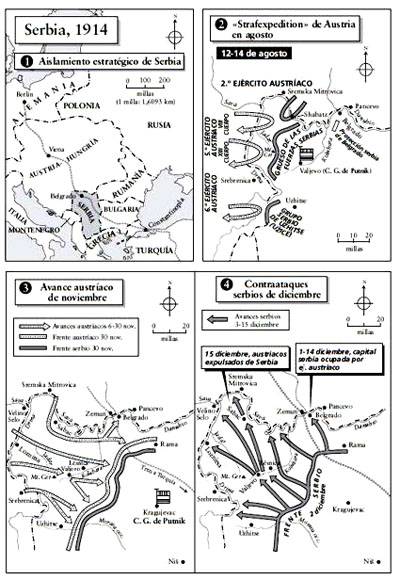

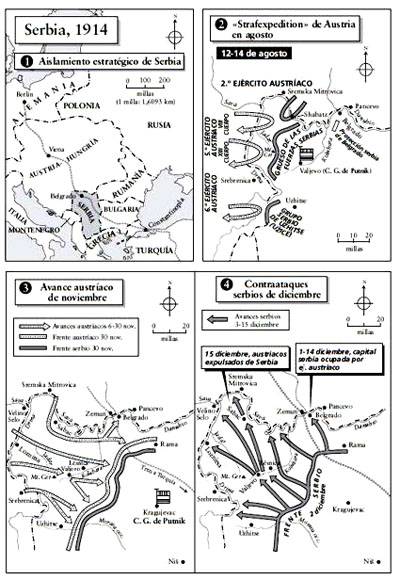

Austria había lanzado Europa a una gran guerra para castigar —en realidad, destruir— a Serbia. Pero ahora las potencias centrales se enfrentaban a oponentes mucho mayores y más peligrosos. Para poder lidiar con los aliados en el campo de batalla, era esencial cooperar estrechamente. El 30 de julio, el teniente coronel Karl von Kageneck, agregado militar de Alemania en Viena, solicitó al segundo de Moltke «jugar con las cartas absolutamente descubiertas, con miras a no repetir la [negativa] experiencia de todas las guerras de coalición»[6]. Pero en absoluta contradicción con esta idea, no se hizo nada para conseguir una colaboración eficaz. La razón debería haber convencido a Conrad de enviar a Serbia tan solo una fuerza menor, que frustrara cualquier iniciativa de este país, mientras el gran grueso del ejército austríaco se enfrentaba a la amenaza rusa, en el norte, en la Galizia polaca. Solo cabía ocuparse de los serbios si antes se derrotaba a los rusos.

El káiser escribió a Viena el 31 de julio: «En esta dura lucha, es de la mayor importancia que Austria dirija su fuerza principal contra Rusia y no la divida lanzando una ofensiva simultánea contra Serbia. Esto es tanto más importante cuanto que una gran parte de mi ejército estará atada por Francia. En esta lucha de gigantes en la que nos embarcamos, hombro con hombro, Serbia interpreta un papel bastante subordinado, lo que exige limitarse a las medidas defensivas más absolutamente necesarias». Era de sentido común, pero Conrad no atendió. La pasión y un pensamiento confuso, en esto como tantas otras cuestiones, hicieron que el jefe del Estado Mayor austríaco dividiera sus fuerzas. Destinó diecinueve divisiones a combatir con las once de Serbia, y envió otras treinta a enfrentarse a las formaciones rusas en Galizia. Alemanes y austríacos se repartieron la culpa de la incapacidad de coordinar una estrategia; ambas naciones hicieron simplemente lo que a sus comandantes se les antojaba mejor. Conrad obligó a dos ejércitos de Bosnia, separados en principio por unos 110 kilómetros, a invadir desde el oeste Serbia y su aliado menor, Montenegro. A un tercer ejército, de Hungría, se lo consideró disponible durante tres semanas de agosto —como si fuera una temporada teatral limitada—, antes de desplegarse de nuevo en Galizia. Esta fuerza debía atacar por el sur, cruzando el río Sava al oeste de Belgrado.

Las operaciones contra Serbia estaban dirigidas por el general Oskar Potiorek, gobernador de Bosnia. El mismo hombre que había echado a perder las disposiciones de la seguridad de Francisco Fernando en Sarajevo fue invitado, un mes más tarde, a capitanear una operación militar crucial. Potiorek era un hombre soltero, que se había dedicado a la profesión como un monje a la suya, y aun así logró seguir ignorando cualquier aspecto de ella que fuera o moderno o importante; nunca había visto un día de acción. El ejército austríaco dispuso de una formación y unos equipos deficientes, y sus soldados eslavos sentían poca lealtad. Los comandantes hicieron caso omiso de detalles tan tediosos como la balística de la artillería[7]; el propio Potiorek en persona fue el responsable de frustrar la compra de cañones de montaña modernos, que habrían sido de enorme valor en la geografía serbia. No había coordinación entre la infantería y la artillería. En una conferencia sobre estrategia de 1906, Potiorek atajó las conjeturas del Estado Mayor sobre los problemas de abastecimiento: «¡Guerrear significa pasar hambre! Si empiezo hoy una operación con 200 000 hombres, sé que puedo lograr mis objetivos con tan solo 100 000»[8].

Cualquier ilusión de que Conrad y sus subordinados fueran figuras caballerescas, adornadas con la gracia de un salón de baile vienés, se desvaneció ante su brutal manejo de la guerra. Antes incluso de invadir Serbia, abrieron un segundo frente contra sus propias minorías sospechosas de deslealtad: el 26 de julio se impuso el gobierno militar sobre Bosnia y Herzegovina. Se arrestó a cientos de serbios, incluidos tres miembros del Parlamento austríaco. En Eslovenia se introdujo la ley marcial, proclamada por oficiales locales que iban de distrito en distrito en carruajes tirados por caballos. En cada cruce de caminos, la pequeña procesión se detenía, un tambor tocaba un redoble para pedir atención y un dignatario vestido con abrigo negro y sombrero de copa rojo leía la proclamación.

Los transeúntes apenas prestaban atención a la ceremonia porque, en palabras del esloveno Valentin Oblak, «no comprendían todas las consecuencias» del decreto, que eran en efecto draconianas. Los periódicos de oposición se cerraron; en Dubrovnik se llevaron a cabo cincuenta ejecuciones, y más en otros lugares. En Austria, algunos checos recibieron palizas brutales (una de estas víctimas acabó muriendo en Linz) por haber gritado, supuestamente, «¡Arriba Serbia!». Entre las consecuencias de tales acciones estuvo que varios miles de los dos millones de súbditos serbios del imperio cruzaran la frontera y se enrolaran en el ejército de Belgrado.

El pueblo de Serbia, en cambio, no solo se caracterizaba por un nacionalismo feroz, sino por conocer el oficio de la guerra. En las recientes guerras balcánicas, habían adquirido una experiencia de la que carecían los ejércitos del imperio. No temían al sacrificio; a varios visitantes extranjeros les llamó la atención la popularidad de Coriolano, la más sangrienta de las obras de Shakespeare, entre el público de los teatros serbios. Consideraban que el conflicto con Austria les proporcionaba una ocasión única para avanzar en la causa paneslava. De una población de cuatro millones, acertaron a movilizar la asombrosa cifra de medio millón de hombres, cuatro quintas partes de los cuales estaban ahora desplegados en la frontera occidental, a la par que sus aliados montenegrinos —45 000 soldados— tomaban posiciones más al sur.

Combatirían en sus propias montañas, con la ayuda de partisanos locales, a los que se conocía como komitadji. El corresponsal militar de The Times escribió que «no se debía desdeñar» al ejército serbio, pues daría «muchos problemas» a los austríacos[9]; y estaba en lo cierto. Entre los soldados serbios había una camaradería más fuerte que las diferencias de clases, lo que además se traducía en pocas diferencias entre los grados: un soldado raso podía saludar a un oficial y luego darle la mano como si se conocieran del mismo pueblo, de un modo inconcebible en ningún otro ejército en guerra. «En Serbia somos todos campesinos, y nos enorgullecemos de serlo», le dijo un coronel serbio a un corresponsal estadounidense[10]. Sin embargo, tenían pocas armas: un tercio de los hombres movilizados en 1914 carecía de rifle, y la producción local de municiones era lenta. A finales de julio, la necesidad del país era tan extrema que la policía registró casa por casa buscando fusiles. Los uniformes eran restos harapientos de las guerras balcánicas; a muchos reclutas solo les pudieron dar guerreras y sombreros (šajkače), y a algunos, ni siquiera eso. El jefe del Estado Mayor dijo al Ministerio de Guerra que debía indicarse a los nuevos reclutas que se trajeran de casa las ropas y las botas, porque «no habría uniformes, al menos inicialmente». Pero a los serbios les gustaba combatir, y lo hacían bien. Al principio, se acercaron a la guerra como si fuera una aventura romántica: todos los regimientos avanzaron hacia el frente encabezados por dos o tres cíngaros, que tocaban gaitas o su variante nacional del violín, y entonaban canciones de amor, peanes a la victoria y cantos épicos.

Živan Živanović, el cuñado de Apis, describió así el optimismo febril: «La gente de Živkovci afirmaba: “Hemos derrotado a los turcos, hemos expulsado a los búlgaros, ahora les toca a los [austríacos]; si Dios quiere, les mostraremos quiénes son los mejores”»[11]. El geólogo Tadija Pejović se maravilló del ánimo de los soldados a los que veía marchar hacia el frente desde la base de retaguardia de Kragujevac, armados solo con palas y azadones. Bromeaban con ganas: «¡Son para enterrar a todos los suabos muertos!». (Schwaben, con el nombre que los serbios usaban por igual para los súbditos de Francisco José y de Guillermo II)[12]. Y mientras que los austríacos solo desplegaron cañones de 10 centímetros y carecían de artillería pesada, los serbios tenían obuses modernos de 15 centímetros, y demostraron muy pronto que sabían usarlos.

El jefe de su Estado Mayor, el mariscal de campo Radomir Putnik, era un militar competente, aunque ya contaba sesenta y siete años; a pocos serbios les inquietaba su estrecha asociación con la Mano Negra. La crisis de julio encontró al duro veterano en un balneario húngaro, tras dejar los planes bélicos de su país cerrados en una caja de caudales de Belgrado, de la cual solo él tenía una llave. Para acceder a los documentos, los subordinados tenían que usar pólvora de algodón; los austríacos, en el último gesto cortés de la guerra, permitieron que el general regresara a su país cruzando su territorio. Tras un breve roce con la neumonía, el 5 de agosto August Putnik estaba en su puesto, dirigiendo las operaciones.

El gobierno serbio sabía que Belgrado, en la frontera danubiana del país con Hungría, era inmediatamente vulnerable; y evacuó hacia el este, a Niš, sus archivos y personal, junto con algunos diplomáticos cruciales, como el enviado de Rusia, Vasily Strandman. Entre el caos de la movilización, los trenes se arrastraban el doble de lento que de costumbre. Una vez cómodos en sus nuevos cuarteles, los ministros serbios sitiaron la misión rusa con peticiones de armas y pertrechos; su primera solicitud consistió en 200 000 uniformes y cuatro transmisores de radio[13].

Pese a todo, pervivió una despreocupación fundamental, que describió Milan Stojadinović, funcionario del Ministerio de Economía: «Seguíamos sin tener claro en qué nos estábamos metiendo nosotros y nuestro país… Estábamos convencidos de que Serbia iba a ganar. Yo no lo podía entender entonces y sigo sin entenderlo ahora: ¿De dónde venía ese optimismo? ¿De dónde aquella insana fe en la victoria? Éramos cuatro millones contra cuarenta y cinco. Y sin embargo, esta fe en una victoria segura nos hizo abrazar la guerra satisfechos, contentos, felices, cantando canciones. En todo mi propio ministerio, durante los dos días y dos noches necesarios para preparar el traslado [a Niš], una canción se repetía constantemente, con pasión genuina y ojos brillantes, entonada por un grupo en su sala mientras otro descansaba en la sala vecina: “Bulgaria, traidora / vino a luchar a Bregalnica [batalla de la segunda guerra balcánica]. / ¡Ven, Austria, ven / a por el mismo destino!”»[14].

Pero cuando los austríacos empezaron a bombardear la capital serbia desde sus cañoneras del Danubio y las baterías de la otra orilla, la húngara, los ciudadanos de Belgrado lo pasaron muy mal. Los policías corrían de una calle a otra entre los escombros y cristales rotos, polvo y personas que sangraban, y detonaciones estruendosas; advertían a los ciudadanos que se refugiaran o huyeran. Muchos reunieron cuántas posesiones podían llevar y se afanaron en alcanzar la precaria seguridad del campo, o bien pagaron pequeñas fortunas por un carro o carruaje que los llevara hasta allí[15]. Cuando Živan Živanović vio por primera vez Belgrado bajo un bombardeo, «me pareció que la Ciudad Vieja merecía, sin duda, el nombre que le daban los turcos: “el hogar de la guerra”. De todas partes venían proyectiles que estallaban sobre la ciudad»[16].

Slavka Mihajlović, doctora que ya había prestado servicio en los anteriores conflictos de su país, se maravilló de la manera en la que los que se quedaron en la capital se ajustaron a la nueva realidad: «En cuanto la artillería se paraba por un rato, los cafés abrían de nuevo y la gente volvía corriendo. Ante un vaso de vino y rakia, se enteraban de las últimas noticias antes de apresurarse a volver a casa en previsión de una nueva oleada de bombardeos. El fuego enemigo atacaba sin cesar zonas distintas de la ciudad, con la intención de sembrar el terror lo más ampliamente posible… La comida suponía muchos problemas. En cada pausa del bombardeo, se veía a mujeres, niños y ancianos que corrían aquí y allá con cestos, intentando resolver sus necesidades lo antes posible»[17].

Jovan Žujović, del Ministerio de Exteriores, pasó el 6 de agosto ayudando al personal del Instituto Geológico de Belgrado a empaquetar su preciosa colección de meteoritos. Pero una vez guardado todo, no había forma de sacar las cajas antes de que los austríacos retomaran el bombardeo. Al día siguiente, Žujović trabajó entre una multitud de ciudadanos que se esforzaban por salvar la biblioteca de la Asociación Francesa, incendiada por los proyectiles. Pese al empeño, quedó reducida a cenizas, igual que, aquella noche, buena parte de la universidad de la ciudad. Era evidente, según escribió con amargura el autor del diario, que los austríacos apuntaban contra instituciones culturales. Así, hizo trasladar a su propia casa, para custodiarla, la colección de meteoritos[18].

Entre tanto, más al sur y al oeste, envueltos en nubes de polvo, dos ejércitos austríacos recorrían Bosnia hacia las fronteras de Serbia y Montenegro en el río Drina. La infantería, doblada por los casi treinta kilos de peso de las mochilas, sudaba prodigiosamente en el calor del verano. Les habían dado raciones adicionales de carne enlatada, que ahora la mayoría prefirió tirar, antes que seguir cargando; pero luego lo lamentaron, porque los carros de abastecimiento y las cocinas de campaña del ejército iban muy por detrás de los soldados. «El lunes, marchamos de Jablanica a Rama», escribió Matija Malešič, del regimiento del Graf von Lacy. «El calor era terrible. Sed, sed, sed, el equipo, pesado como el plomo, un calor insufrible, y aun así teníamos que seguir andando, seguir andando. Es tan duro que uno se pregunta, instintivamente, para qué lo han traído a este mundo. ¿Solo para sufrir?»[19].

Los conductores austríacos castigaron los pocos y preciosos vehículos motorizados al recorrer a velocidades imprudentes las pistas balcánicas, irregulares y sin asfaltar. El chófer voluntario Alex Pallavicini escribió con aire desesperado, el 6 de agosto: «Si seguimos así, nuestros coches no tardarán en reventar. La gente parece creer que un automóvil es algo indestructible»[20]. Las muchedumbres humanas e interminables columnas de carros y de baterías de artillería llenaban todas las vías bosnias de acceso al frente, lo que dificultaba llevar raciones a las vanguardias. Según escribió Pallavicini tras un día de ajetreo entre un tráfico caótico: «Da la impresión de que este atasco no se resolverá jamás. He tardado más de nueve horas en recorrer 40 kilómetros». Algunos soldados le dijeron al cabo Egon Kisch que habían hallado el cuerpo de un camarada al que los serbios habían cortado la cabeza y los brazos y desollado las piernas. Kisch escribió con una cautela razonable: «Si la historia es cierta —aunque lo dudo—, entonces los serbios han mutilado a ese pobre hombre no por complacerse en la animalidad, sino para asustarnos antes de que nos enfrentemos a ellos»[21].

Mientras se acercaban al río Drina, los hombres quedaron desconcertados por lo que Kisch describió como numerosas «grandes moscas zumbadoras»[22]. Al fin, estos inocentes comprendieron que estaban oyendo pasar las primeras balas. El 10 de agosto, los soldados de Potiorek empezaron a preparar el paso del río por tres puntos, al oeste y sur de Belgrado, a entre 80 y 160 kilómetros de la ciudad. En Batar, una formación avanzó por un pontón flotante recién construido, que unía Bosnia y Serbia, encabezados por una banda que tocaba aires marciales. Un proyectil serbio cayó en el medio y mató a algunos intérpretes y arrojó a otros al agua. La música dejó de sonar.

El grueso de las tropas austro-húngaras se había reunido en la oscuridad, en la orilla occidental, presto a cruzar al amanecer, bajo un bombardeo de cobertura. Pero de pronto, sus propios proyectiles empezaron a quedarse cortos y explotar en el agua o incluso entre los mismos infantes a la espera. El cabo Kisch vio estallar una bala en la copa de un árbol bajo el cual se habían reunido, con sus mejores galas, un comandante de división y su Estado Mayor. «Herrgott!», exclamó el general, conmocionado. «Nos ha ido de poco. Será mejor que nos retiremos.»[23] Al amanecer, no obstante, los defensores serbios se retiraron de la otra orilla y cedieron el paso del Drina a los invasores.

Potiorek no parecía inquieto por estas deficiencias casi más propias de una farsa. En su diario escribió, con cierta autocomplacencia, el 12 de agosto: «Hoy ha comenzado mi guerra». Solo el día 15, los austríacos establecieron una base firme en la orilla oriental y empezaron a avanzar muy lentamente. Alex Pallavicini escribió: «Todo el horizonte está lleno de columnas de humo que señalan el movimiento de nuestras tropas. No dejan de aparecer nuevos incendios: hay por todas partes balas de paja que parecen dispuestas para ese fin. La artillería enemiga dispara intensamente. El espectáculo se asemejaba a un espléndido ejercicio de campo»[24]. El relato del cabo Kisch contrasta por su tono de pesar: una marcha incesante interrumpida tan solo por breves cabezadas a campo abierto; ropas y equipo empapados por el paso de los ríos. «Aunque el enemigo estaba delante de nosotros, nos enfrentábamos a otros oponentes aún más terribles: las mochilas que llevábamos a la espalda; el agotamiento; arbustos espinosos que rasgaban la ropa y arañaban la piel; ortigas irritantes; hambre; helor nocturno tras el calor de las tardes. Así avanzamos hasta Leśnica. De vez en cuando dejábamos atrás una kutja [casa de madera] o una aldea saqueada. No había más signo de vida que algunas gallinas.»[25]

La invasión de Serbia topó con una resistencia generalizada de civiles armados. Los franceses habían empleado esas tácticas en su guerra de 1870-1871 con Prusia, y también se utilizarían repetidamente en la segunda guerra mundial. Pero en 1914, Serbia fue el único frente donde se convirtieron en habituales, para mayor furia de los austríacos. Alex Pallavicini notició que le habían disparado guerrilleros que se ocultaban en enormes campos de cereales, varios kilómetros por detrás del frente[26]. Mientras una unidad austríaca avanzaba por un bosque, un komitadji apareció de repente y disparó a quemarropa al teniente Hugo Schulz, que cayó muerto. El serbio también cayó fusilado, pero los austríacos que miraron su cadáver afirmaron que aún tenía los ojos abiertos y se le veía una sonrisa en el rostro, «como si estuviera satisfecho de haber trocado su propia vida por la de un oficial enemigo»[27]. En su mayoría, los partisanos adoptaron un enfoque más sutil: esperaban a que las tropas enemigas hubieran pasado y disparaban por la espalda, lo que desataba el caos y una lluvia de tiros descontrolada.

«[Nuestros hombres] se dispersaron como gallinas asustadas», escribió Egon Kisch, «disparando a diestra y siniestra, delante y atrás sin ningún enemigo a la vista y sin que se diera orden alguna. Así, hirieron a gran número de los nuestros… Solo unos pocos hombres abrieron fuego, pero causaron mucho daño. Por detrás de mí, un cabo no cesaba de hacer sonar su silbato, con la intención de cortar el fuego. De pronto oí caer un cuerpo, me volví y le vi tirado en el suelo, sangrando por la frente. Al cabo de un momento, dejó de moverse. Se requirieron diez minutos para que los silbatos y las órdenes gritadas interrumpieran el fuego y pudiéramos retomar la marcha. En nuestro camino, vimos cosas horribles: algún que otro serbio muerto, pero muchos más camaradas heridos de nuestro propio regimiento. Esta fue nuestra primera escaramuza».

Los austríacos estaban resueltos a lidiar la guerra según sus propias normas. Entendían la actividad de las guerrillas como una afrenta y, además, temían que cualquier éxito serbio despertara la simpatía y la sublevación de las minorías eslavas del imperio. En la Bosnia de los Habsburgo, adoptaron una política de represión preventiva: hacían subir a trenes a grupos enteros de súbditos serbios de Francisco José, como rehenes, y los amenazaban con ejecutarlos sumariamente si se producía cualquier ataque o sabotaje de los komitadji. Entre tanto, en Serbia, un comandante dijo a sus oficiales que se aseguraran de que sus hombres estaban al corriente de «nuestra superioridad numérica y moral, hasta el punto del fanatismo»[28]. El jefe de la inteligencia austríaca, el coronel Oskar von Hranilović, ya había advertido de la probabilidad de toparse con guerrillas. Se acordó entonces que se respondería a la resistencia con la aplicación implacable del Kriegsnotwehrrecht: la ley marcial de autodefensa.

Así, millares de civiles serbios, en su mayoría inocentes, murieron fusilados o colgados de manera sumaria. El 16 de agosto, por ejemplo, se arrastró ante el coronel del 11o regimiento de infantería a cinco «Tschuzen» (campesinos eslovenos o croatas) a los que se acusaba de ser partisanos.[29]. El ayudante del regimiento preguntó: «¿Quién los ha visto disparar?». Algunas voces respondieron rápidamente: «El capitán y diez hombres». Se llevó a los infortunados campesinos ante un terraplén, se les ordenó arrodillarse y se los fusiló. El relato de estos incidentes por parte de Alex Pallavicini abunda en detalles circunstanciales, pero se antoja apresurado aceptar sin más sus acusaciones contra las víctimas serbias. Describió que, el 17 de agosto, dispararon contra su columna desde un campo de cereales, por detrás del frente. Las patrullas austríacas a las que se envió a investigar regresaron con sesenta y tres prisioneros; afirmaban que entre las personas armadas con fusiles habían dado con mujeres y niños, y con un sacerdote en posesión de granadas.

«Al cabo de una hora», escribió Pallavicini, «solo se veía una fosa común. Para no inquietar a [nuestros] soldados con [el sonido de los] disparos, se mató a esta gente a golpe de bayoneta. Decían que al sacerdote le habían arrancado la barba; después de las atrocidades que habían sufrido, nuestros hombres estaban así de furiosos. Por la tarde conduje hasta Losnitza, donde había catorce [serbios] pendientes de una horca. El Oberstleutnant Kokotović había ordenado colgarlos. Desde algunos tejados todavía se disparaba contra nuestras tropas. Sentimos un odio incontenible contra ellos, y todos son enemigos nuestros. La población es tan traidora que siempre debo contar con que quizá me maten a tiros un niño o una anciana, por serviles que parezcan sus rostros… No estamos luchando contra un ejército de 300 000 soldados, sino contra toda una nación. Es una guerra que parece impulsada por el fervor religioso. Los sacerdotes son los peores agitadores, y los monasterios, los centros principales de agitación.»[30]

Un rasgo llamativo de las muchas ejecuciones de civiles perpetradas en el frente oriental, sobre todo por parte de los austro-húngaros en Serbia, es que se las fotografió y las imágenes se publicaron. Era así porque, lejos de verse desde Viena como un motivo de vergüenza, la matanza punitiva de supuestos espías y francotiradores era una faceta importante de su forma de actuar; Conrad quería que lo supiera cuánta más gente, mejor. Los verdugos mostraban los cuerpos ante la cámara como un cazador que exhibe sus trofeos animales[31]. Un oficial austríaco en Serbia escribió el 24 de agosto:

Me encontré una columna de treinta [supuestos francotiradores] reunidos para su ejecución. Los acompañaba una muchedumbre, entre la que estaban el príncipe Odescalchi y el teniente Weiss, que no pudieron contenerse de abofetear a aquellos pobres desgraciados, pese a que estaban atados. Intentamos contenerlos, pero fue del todo imposible. El espacio de ejecución estaba en el margen del bosque que había por detrás del monasterio. Los [serbios condenados] debían cavar sus propias tumbas. Entonces se los sentaba delante de la fosa y se los bayoneteaba de cinco en cinco; a cada hombre lo apuñalaban tres infantes. Era un espectáculo truculento. Odescalchi se comportaba como una fiera y habría querido participar. Era terrible ver cómo se echaba la tierra sobre las víctimas cuando algunas aún estaban vivas —y, de hecho, se esforzaban por salir de la fosa— y ver que algunas se levantaban de la tumba. Nuestros hombres se portaron como salvajes. Yo no pude soportar aquel espectáculo y me marché de allí[32].

El general Kasimir Lutgendorf, comandante de división en Serbia, hizo ejecutar a 120 habitantes de la ciudad de Šabac, el 17 de agosto, por haber participado, según se dijo, en una guerra callejera[33]. En realidad, el ejército serbio había evacuado Šabac sin ofrecer resistencia y dejando tras de sí solo a mujeres, niños y ancianos. Sigue siendo un misterio por qué Lutgendorf ordenó estas ejecuciones, aunque era igualmente implacable con sus propios soldados. En la tarde de aquel mismo 17 de agosto, el general recibió un informe sobre tres hombres —el soldado Josef Ebert y los auxiliares médicos Franz Buzek y Josef Douhlik— que habían bebido aguardiente requisado hasta el sopor etílico y luego se habían puesto a disparar sus rifles como locos.

Sin más discusiones, Lutgendorf ordenó ejecutar a aquellos desaprensivos, como ejemplo para los demás. Para no desperdiciar balas, decretó que se los cosiera a bayonetazos en público. La noche siguiente, mientras los desgraciados gritaban proclamando su inocencia, los condujeron hasta la iglesia de Šabac, frente a una gran multitud, y un sacerdote les dio la absolución. Hubo una demora porque el pelotón elegido se negó a cumplir con su papel y hubo que designar a otras bayonetas. El acto posterior fue de farsa negra, cuando llegó el comandante de corps y general Karl Tersztyanzky corriendo y se adelantó agitando la gorra y exigiendo que se interrumpiera la ejecución. Llegaba tarde: tres de los soldados habían muerto. En 1920, un tribunal austríaco juzgó y condenó a Lutgendorf por estas muertes. Sin embargo, nunca se le incriminó por el asesinato de los civiles de Šabac. Se calcula que, durante las dos primeras semanas de su campaña de agosto, los austríacos mataron sumariamente a unos 3500 civiles. Conrad no se arrepentía y afirmaba que «la población, incluidas las mujeres, ha participado en la batalla y perpetrado atrocidades contra las tropas austríacas… Nadie que conozca la mentalidad y el nivel cultural de los pueblos balcánicos se asombrará de ello»[34]. Se dice que los húngaros, enemigos tradicionales de los serbios, fueron los responsables de algunos de los crímenes más graves contra la población civil.

Entre tanto, en las áreas avanzadas, los soldados austríacos empezaban a pensar que el enemigo sabía qué debía hacer mucho mejor que sus propios comandantes. Los artilleros serbios habían inspeccionado el terreno y alineado los cañones de antemano. Sus tácticas se caracterizaban por el ingenio y la habilidad: tras ser atacados el 18 de agosto, los serbios emprendieron una retirada ágil y, tras alcanzar unas obras de campaña preparadas a tal fin, abrieron fuego. La persecución austríaca se desintegró, pues los soldados fueron arrojándose donde podían, en busca de cobertura. Entonces los serbios empezaron a arrojar granadas, lo que alarmó a las tropas del imperio, que nunca habían visto tales armas. Un serbio gritó, en alemán: «Oficiales, ¡un paso adelante!». Cierto capitán Wagner tuvo el reflejo de obedecer y fue abatido a tiros. Los comandantes austríacos seguían obstinados en no recurrir a la cautela. Cuando se advirtió a un cuartel que, en lo alto de una colina que esperaban subir, los serbios tenían fortificaciones de campaña y búnkeres de hormigón, el Estado Mayor desdeñó el aviso alegando que «tal manera de luchar les parecía inverosímil»[35]. Las tropas pagaron la factura en bajas.

Los soldados austríacos también quedaban desconcertados por un torrente confuso de órdenes y contraórdenes. Mientras las andanadas y los proyectiles serbios erosionaban las columnas enemigas, los recién llegados a la batalla se esforzaban por hallar figuras retóricas capaces de expresar sus sonidos infernales. El médico austríaco Johann Bachmann comparó el fuego de los fusiles con las gotas de lluvia que tamborilean sobre un tejado durante una tormenta, y la artillería, con el ruido sordo de golpear con fuerza un bastón contra un paraguas abierto, seguido de una reverberación «similar a una cuerda de bajo pulsada con energía. Como melómano, intenté determinar su altura y resolví que se aproximaba a la nota La de un bajo»[36]. La intendencia casi se vino abajo[37]. Los soldados cada vez pasaban un hambre más feroz y saqueaban las mochilas de los camaradas muertos y heridos en busca de alimento.

Los invasores atacaron a los serbios atrincherados en una posición alta, designada como Colina 404. Tras un duelo feroz de artillería y armas menores, los defensores se retiraron; pero los austríacos sufrieron pérdidas graves, especialmente entre los oficiales que se adelantaban montados sobre sus corceles, con los sables desenvainados al sol «como si quisieran ofrecer a los komitadji el blanco más definido posible», en palabras de un soldado asombrado por tal actitud[38]. Cuando se extinguieron los ecos de aquella pequeña batalla, los invasores entraron en la población de Slatina. Aquí, por primera vez, hallaron algunos civiles que expresaron su sorpresa al descubrir que la mayoría de los soldados que estaban arrasando sus campos eran checos y, por lo tanto, «hermanos eslavos».

Al cabo Kisch se le cayó una preciada pastilla de jabón en el estanque de la población, donde desapareció para siempre. «La busqué con la mirada, nostálgico. Era un último fragmento de civilización.»[39] Le irritaba la creciente convicción de que, en Europa, salvo él mismo, todo el mundo aprovechaba la guerra para ganar dinero. En una posición apresada, estudió una miscelánea de la munición que usaban los serbios. Muchas balas, según pudo observar con enfado, eran de fabricación austríaca y alemana, pues se leía: «Hirtenberger Patronen, —Zündhütchen— und Metallwarenfabrik vorm. Keller & Co., Manfred Weiß Budapest»; comprobó que unos cartuchos turcos venían de la Deutsche Metallpatronenfabrik de Karlsruhe; sobre la munición rusa se había impreso: «Niemiezkaja fabrike oruschia I munizii» y el nombre de Berlín. «Otras cajas proceden de París o de Lieja o, prudentemente, no lo indican.»[40]

La fase decisiva de esta primera campaña serbia comenzó el 15 de agosto, cuando los austríacos se dispusieron a asaltar las formaciones que defendían el monte Cer, al este del Drina, a unos 30 kilómetros de distancia. Era una meseta de unos veinte kilómetros de longitud por cuatro de anchura, situada entre montañas de casi 1000 metros de altura, que se elevaban sobre extensos campos de cereales. Para la infantería austríaca, cargada con mucho peso, la ascensión fue dura; y la artillería no les podía acompañar. Las guerrillas de komitadji disparaban desde los bosques de alrededor. En la tarde del 15, entre un temporal de lluvias torrenciales, los invasores alcanzaron la meseta. A la 1 de la madrugada, las tropas serbias cercaron los vivacs austríacos y se anunciaron a los centinelas, que nada sospechaban, como croatas del imperio. Acto seguido, en la oscuridad, abrieron fuego con sus rifles contra un enemigo que dormitaba en completa desorganización. Los soldados serbios gritaban: «Kuku Mayka!», («¡Santa Madre, ayúdame!»), pero eran sus enemigos los que estaban necesitados de asistencia divina.

La mayoría de los oficiales austríacos murieron mientras intentaban reunir a sus hombres, incluido Joseph Fiedler, que fue el primero de los treinta y cinco coroneles de los Habsburgo que hallaron la muerte aquellos días. El comandante de división tomó un fusil y luchó a escasa distancia de los serbios, junto con su Estado Mayor. Se siguieron varias horas de refriega confusa, hasta que, al amanecer, ambos bandos se retiraron, temporalmente exhaustos. Luego los serbios trajeron refuerzos y artillería. Observados por su monarca, el rey Pedro, desde una colina cercana, fueron batiendo a los desmoralizados austríacos hasta que al fin se replegaron.

Los serbios pagaron cara la victoria, pues perdieron a cuarenta y siete oficiales y casi 3000 soldados; en un regimiento quedaron heridos o murieron los cuatro comandantes de batallón y trece de los dieciséis comandantes de compañía. La caballería que acosaba a la retaguardia austríaca se encontró de pronto ante una unidad de ametralladoras que, tras uno o dos minutos de fuego, aniquiló a dos escuadrones que cometieron la imprudencia de cargar contra estas; era una primera prueba de la vulnerabilidad de la caballería contra las armas modernas, lo que quedaría aún más de manifiesto en Francia. Pero las pérdidas austríacas fueron muy superiores. Tanto en la batalla como a posteriori, las guerrillas los hostigaron a cada paso. El monte Cer entró en el folklore serbio como una victoria histórica. El 20 de agosto, los supervivientes de la batalla se retiraron tambaleantes a Bosnia, de donde venían, tras sufrir 28 000 bajas y ofrecer a la Entente su primera victoria en la guerra. La respuesta más lógica de Austria habría sido despedir a Potiorek, que había presidido el fiasco. Pero la influencia en la corte de Viena bastó para salvar la comandancia del general e incluso la de Conrad. Se optó por culpar a las desgraciadas tropas checas que habían sido la punta de lanza de la operación; se dijo que habían dejado en la estaca a su emperador. Una investigación oficial del desastre del monte Cer concluyó que los soldados de etnia alemana habían sido los únicos, entre los presentes, que cumplieron con su deber.

Los serbios carecían de la fuerza precisa para, acto seguido, aprovechar el éxito saliendo en pos del enemigo en retirada hacia el oeste. Pero el día 20, por la insistencia de Conrad, el ejército imperial que se oponía a Serbia en la frontera húngara empezó a marchar hacia Galizia, lo que debilitó seriamente las fuerzas de Potiorek. Algunas tropas austríacas continuaron avanzando en el interior de Serbia, por breve tiempo y en un estado de privación y desmoralización. El infante Matija Malešič escribió, el 21 de agosto: «Entre un calor espantoso, nuestro camino nos hace subir las colinas desde Konjice. No se nos permite beber agua según deseamos, pese a que marchamos inmediatamente a la derecha [de un río]. Todo se asemeja a unas maniobras y, sin embargo, ¡es tan distinto!»[41]. Tres días más tarde, añadió: «Solo ahora he comprendido que esto será real; cuán horrible será el combate contra una nación dura, experta y valiente, que lucha por su existencia: literalmente, por su “ser o no ser”. Esta es una noche hermosa, estrellada, y yo estoy estirado sobre el suelo desnudo; acabo de rezar y levantar la mirada al cielo, pensando cuánto echo de menos la Carniola [su región natal en Eslovenia], mi madre y una vida idílica que no supe apreciar en lo que valía. Probablemente, nunca tendré ocasión de disfrutar de nuevo de ella».

Pronto, las columnas austríacas que seguían en Serbia cedieron a lo inevitable y se replegaron. Los hombres tenían la garganta tan seca que, cuando estalló una tormenta, sacaron sus tarteras de lata para atrapar la lluvia. Todas las unidades dejaron tras de sí una estela de restos: mochilas, sombreros, sables, rifles. El teniente de la reserva austríaca Roland Wüster usó su revólver por vez primera para intentar matar a un caballo desfallecido. Tras disparar por tres veces al animal, no obstante, este aún logró ponerse en pie y alejarse lentamente. Un superior exasperado ordenó al joven desconcertado que rematara el trabajo con un pico. Los hombres heridos quedaron abandonados en los hospitales de campaña, por la falta de transportes de evacuación. Egon Kisch escribió desesperado: «El ejército está vencido y, de hecho, aplastado, y ahora emprende una retirada precipitada en gran escala»[42]. Él mismo compró un asiento en un carro, por dos cigarrillos: «Una horda arrasadora huyó de regreso hacia la frontera, en un estado de terror ciego. Los cocheros azotaban a sus caballos… oficiales y soldados por igual intentaban abrirse paso entre las columnas de carro o por los terraplenes del exterior de los caminos».

Alex Pallavicini describió el pánico entre las filas austríacas cuando una nube de polvo lejana, y la noticia de que se estaba atacando un tren de pertrechos, sugirieron que tenían a los serbios en los talones. Los generales y oficiales del Estado Mayor saltaron a sus coches y cruzaron en ellos el Drina, haciendo caso omiso de los gritos de los heridos, que rogaban que no los abandonaran. «La carretera está sembrada de personas y caballos muertos y heridos. Todo el mundo salió corriendo hacia los puentes. La migración entera continuó hacia Brčko [en la orilla austríaca]. Muchos caballos se ahogaron en el Drina.»[43] Como los fugitivos eran fáciles de ver, la artillería serbia aceleró su huida con andanadas de proyectiles de metralla. Muchos caballos austríacos, gravemente heridos, sufrieron muertes prolongadas porque ninguno de los que huían dedicó el minuto o la bala precisos para poner fin a sus padecimientos. Otro soldado escribió: «El ejército está derrotado y huye de un modo ciego, salvaje y caótico… Una multitud desordenada se lanzó, con un miedo demencial, hacia la frontera… Los hombres se pisoteaban unos a otros con las prisas»[44].

La maestra austríaca Itha J., belicosamente nacionalista, escribió en su diario el 17 de agosto: «Nos duele el corazón al pensar en nuestros soldados ahí afuera, en los campos. ¡Cumplen con su deber entre el fango y la suciedad, estirados en marismas y trincheras! Hace cincuenta años que no hemos tenido guerras y nuestros hombres no están habituados a esta clase de tensión»[45]. Estaba en lo cierto. El 24 de agosto por la tarde ya no quedaba ni un austríaco en suelo serbio, salvo 4500 prisioneros. Los serbios habían perdido a 16 000 hombres, entre muertos y heridos, y los austríacos a más del doble; el coste habría parecido terrible, de no enmarcarse en el contexto de la masacre que pronto sacudió toda Europa. El imperio de los Habsburgo, servido por oficiales incompetentes y soldados mal dispuestos, se había humillado a sí mismo. Un diminuto país balcánico demostró ser capaz de vapulear a los invasores austríacos hasta el punto de que solo una chusma cruzó de regreso el Drina.

De vuelta en casa, al mismo tiempo que el ejército de Francisco José sufría el desastre, el pueblo austríaco celebraba las noticias fantásticas que traía la prensa sobre sus supuestos triunfos. Itha J. escribió en su diario, el 22 de agosto: «¡Maravilloso! ¡Maravilloso! En nuestros corazones desborda la exultación; hemos obtenido una gallarda y gloriosa victoria tras una dura batalla contra esa banda de fanáticos serbios, destruyendo treinta batallones serbios… Se dice que hemos perdido a muchos, muchos de nuestros valientes. Pero la victoria es nuestra… Nos quedamos en los cafés hasta muy entrada la noche, a la espera de todos los detalles»[46]. Al día siguiente, sin embargo, su humor cambió abruptamente. Mucho más sobria, se preguntó por qué, tras haber destruido «treinta batallones serbios», los vencedores habían «regresado a sus antiguas posiciones»[47]. Reflexionaba, inquieta: «Se dice que “el enemigo no obstaculizó la retirada ordenada”. Pero ¿a qué retirarse, si han vencido? Corren por la ciudad toda clase de rumores. Los oficiales dicen que tenemos en Serbia un número de soldados demasiado corto… Uno decía que los serbios habían apalizado de tal modo a 8000 hombres de nuestro amado [regimiento] vienés Deutschmeister, que solo quedan 400 supervivientes. ¿No es espantoso? ¿Y a quién hay que culpar?»[48].

Los hombres de las unidades austríacas destrozadas, que ahora acampaban tras la orilla occidental del Drina, culpaban a sus comandantes: «Nuestros generales son unos asnos viejos e ineptos… La gente que ha empezado esto es responsable de cientos de miles de tragedias»[49]. En Lanja, en Bosnia, un regimiento pasó revista para distribuir el correo. Cuando se nombraba en vano a un hombre tras otro, desde las filas se oían voces que gritaban: «¡Está muerto!». Se publicaron las primeras listas de bajas. En una sola semana, la unidad del cabo Kisch ya no podía contar con sesenta y nueve oficiales (veintitrés de ellos, muertos) y un millar de hombres. Esto representaba un 71% de bajas entre los oficiales y un 25% entre la tropa[50]. El médico de un batallón escribió a su casa angustiado, explicando que su unidad había perdido ocho oficiales y doscientos soldados: «[nuestros hombres] pasan un hambre terrible, y… combatir en Serbia ha resultado muy difícil por el hecho de que toda la población participa en la batalla»[51]. Más al sur, incluso el minúsculo ejército de Montenegro fue capaz de desalojar su cuota de invasores.

Hacia finales de agosto, se sabía en todo el imperio de los Habsburgo que el ejército de Francisco José había sufrido en Serbia pérdidas terribles; según algunos informes —que demostraron ser exactos—, en el río Sava flotaban incontables cadáveres austríacos. Itha J. escribió: «El corazón se para, siento ganas de chillar… y borrar de la imaginación esta imagen espantosa»[52]. El gobierno presentó una nueva versión de los hechos y anunció que la expedición de castigo contra Serbia carecía de importancia en el conjunto del esfuerzo bélico de la nación; pero no engañó a nadie. «Este boletín causó una impresión horrorosa», escribió el Dr. Eugen Lampe, sacerdote esloveno[53]. «Todo el mundo pasó del triunfalismo a la melancolía. Si no podemos lidiar con los serbios, ¿qué sucederá en Rusia?»[54] Y en efecto, ¿qué podía pasar? Los soldados austríacos recibieron con disgusto los periódicos que comunicaban aquella clase de nuevas valoraciones. Se les decía que, con la entrada de Rusia en la guerra, el frente serbio se había convertido en «algo puramente secundario»; que lo de Serbia solo pretendía ser una correría. Después de aquel «éxito», las unidades se habían «retirado para preparar una nueva incursión». Egon Kisch y sus camaradas estaban furiosos con aquellas afirmaciones «completamente falsas y engañosas».

Los oficiales austríacos respondieron a la derrota imponiendo medidas duras —más aún: salvajes— para mejorar la disciplina antes de la siguiente batalla[55]. Como castigo por comerse las raciones de emergencia, algunos soldados quedaron atados a un árbol bajo el sol durante todo un día. A Kisch, esta historia le recordaba desagradablemente el trato que los «pieles rojas» de Estados Unidos administraban a los blancos que apresaban. A los soldados aburridos se los obligaba a marchar y ejercitarse fuera del campamento, para sostener la moral, se les decía; entre tanto, sus comandantes planeaban la renovación de la campaña. Kisch escribió con aire de sarcasmo que seis u ocho horas de instrucción al día «es sin duda el mejor modo de lograr que todo el mundo se sienta feliz»[56].

El 28 de agosto, los serbios realizaron una modesta incursión propia en territorio imperial: sus tropas cruzaron el río Sava al oeste de Belgrado y ocuparon la ciudad húngara de Zemun. El comandante de la flota austríaca del Danubio informó de que la población local «dio la bienvenida a las tropas serbias con gran entusiasmo, arrojando flores y agitando banderas»[57]. Al día siguiente, el puente ferroviario del Sava que unía Belgrado con la orilla enemiga, que había sido destruido por los serbios al desatarse las hostilidades, se reparó lo suficiente para permitir el tránsito a pie. Jovan Žujović fue uno de los que cruzó hacia el norte, para ver su ciudad bombardeada desde las antiguas posiciones de la artillería austríaca y obtener algunas fotografías. Muchos de los habitantes de la húngara Zemun, a su vez, aprovecharon para pasar a Belgrado. Al ser de etnia serbia y tener simpatía por este país, no querían estar al alcance de la venganza cuando los austríacos volvieran. Entre tanto, más al sur, en los primeros días de septiembre, unos cuarenta batallones serbios y montenegrinos entraron en Bosnia, donde se produjeron, durante las semanas posteriores, escaramuzas de poca intensidad.

El gobierno serbio, que ahora tenía un respiro, se esforzó por lograr toda clase de ayuda de sus aliados, lo que representaba dificultades prácticas de primer orden para un país sin salida al mar y con comunicaciones deficientes. El 7 de septiembre, el ministro de Exteriores británico escribió, con la elaborada formalidad de la época: «Sir E. Grey presenta su felicitación al ministro serbio y… tiene el honor de informarle de que se ha recibido un mensaje del encargado de negocios de Su Majestad en El Cairo, transmitiendo que se han dado instrucciones para permitir la exportación de 3000 sacos de arroz a Serbia»[58]. Pero los desdichados serbios necesitaban mucho más que el suministro de unos pocos días de arroz. Su guerra, lejos de haberse vencido, solo acababa de empezar.

En los primeros días de septiembre, los austríacos lanzaron una segunda invasión. Llegaron refuerzos para completar las menguadas filas de los regimientos de Potiorek. Se dio un guía eslovaco a cada unidad[59]. Los oficiales de un batallón, como no sabían hablar la lengua del hombre que se les había designado, intentaron explicarle en lenguaje de signos que ahora se hallaba sometido a la justicia militar y, si desertaba, se le ejecutaría. Pero el infortunado campesino lo entendió mal; interpretó que lo pensaban ajusticiar acto seguido y cayó de rodillas gimoteando y gritando que era inocente.

Mientras Egon Kisch marchaba de nuevo hacia el Drina, junto con sus camaradas, se esforzaba por convencerse a sí mismo de que, cuando le disparasen por segunda vez, le resultaría menos duro. «El agua no parece tan fría cuando estás dentro», escribió en su diario. «Seguramente, con los disparos ocurre lo mismo. Pero antes de sumergirte, sientes escalofríos y los dientes te castañetean.»[60] Pese a todo, la nueva invasión de Serbia comenzó tan desastrosamente como la primera. El 8 de septiembre, cerca de Velino Selo, los hombres empezaron a subir a los botes de asalto para cruzar el Drina, bajo un intenso fuego de armas menores. De la sección de Kisch, de veinte hombres, solo había diez a bordo cuando el bote se echó a navegar; los otros habían tenido la prudencia de desaparecer[61]. Remar mientras las balas serbias azotaban el agua se les hacía interminable. Cuando llegaron a la orilla oriental, asaltaron su bote hombres que, tras haber sido heridos, querían volver como fuera a lugar seguro. Miles de austríacos de tres regimientos se arremolinaban confusamente en torno de la cabeza de puente, incapaces de avanzar frente al fuego de las posiciones de hormigón de los serbios.

Cayó la noche. A lo largo de las horas de oscuridad, los austríacos, empapados, se acurrucaron unos con otros junto al agua. Al poco de amanecer, el 9 de septiembre, se ordenó la retirada. Solo doce botes, con una capacidad de cuarenta hombres cada uno, estaban en condiciones de devolver a los supervivientes al punto de salida, por lo que la evacuación se prolongó durante varias horas. En su mayoría, los hombres dejaron atrás las armas y pertrechos. Mientras los austríacos impacientes por embarcar gritaban con furia y desesperación a los barqueros, la infantería serbia se adelantó hasta la orilla y vació los rifles sobre los fugitivos. Varios botes se hundieron por efecto de la artillería y muchos hombres se ahogaron porque o bien no sabían nadar o estaban heridos. Los caídos atacaban los botes ya sobrecargados y recibían la negativa cada vez más implacable de sus ocupantes. Egon Kisch logró escapar metiéndose en el agua y agarrándose, sin que se dieran cuenta, al banco de remo de un bote que avanzaba hacia la costa bosnia.

Durante la semana posterior al desastre, había cadáveres austríacos flotando en los ríos Sava y Drina. En otros lugares, algunas unidades entraron en Serbia con una dificultad inicial menor, pero sin lograr ninguna ventaja militar relevante. El suboficial Matija Malešič escribió desanimado el 16 de septiembre: «¡Qué hambre tengo! ¡Y cuántas veces pienso en casa y lo que será la vida cuando vuelva!… Hay un montón de cosas sobre las que podría escribir, pero debo procurar no gastar demasiado papel, pues Dios sabe cuánto durará esta contienda, y el papel escasea. Debo centrarme en lo más importante; y Dios sabe en qué manos podría caer este diario si yo muero. Es mejor guardarse muchas cosas. ¿Qué me sucederá?… Me siento fatal; no tengo sensibilidad en el pie, por la congelación, solo donde la piel se ha rasgado; no oigo por el oído derecho. Me temo que ya no soy el mismo ser humano que antaño fui»[62].

Al tiempo que se desarrollaba este nuevo desastre, otras fuerzas austríacas renovaban el asalto a través del Sava. El 14 de septiembre, al amparo de la oscuridad, varias unidades vadearon el río justo al norte de su confluencia con el Drina. Una vez asentados en la orilla oriental, repelieron un contraataque serbio. Pero durante los días siguientes, no consiguieron avanzar más y quedaron encerrados en un perímetro reducido. Hubo multitud de casos de heridas autoinfligidas. Potiorek ordenó desdeñosamente a sus soldados que se esforzaran más, «sin temor a las bajas», pero no lograron ir más allá de la península de Paranica. Tras varias semanas de escaramuzas inconcluyentes, los austríacos pasaron otra vez el Drina y se retiraron a Bosnia.

Ninguno de los dos bandos tenía fuerza para imponer un resultado decisivo. Más al sur, serbios y montenegrinos tuvieron que ceder sus puntos de apoyo en Bosnia. Después de su retirada, de acuerdo con el ánimo con el que se lidiaba la guerra en esta región de lealtades líquidas, los austríacos colgaron o fusilaron directamente a la población local que había cometido la imprudencia de mostrar simpatía por sus ocupantes temporales. El general Potiorek se lamentaba: «Nuestros serbios luchan por Serbia no solo en Herzegovina, sino también en Visegrado, donde la población actuó secretamente contra nuestras tropas mientras estas se retiraban»[63]. El sacerdote serbio Vid Parežanin, ahorcado por los austríacos por, supuestamente, transmitir información al enemigo, gritó mientras le colocaban la soga alrededor del cuello: «¡Larga vida a Serbia! ¡Larga vida al ejército serbio! ¡Larga vida a Rusia!».

El médico austríaco Jochan Bachmann tomó nota de varias ocasiones en las que «la chusma bosnia de simpatías serbias», supuestamente, espió para el ejército de Serbia. Mencionó una pareja de viejos campesinos, sospechosa de tal conducta: ahorcaron al marido, fusilaron a la esposa, y saquearon e incendiaron su casa. Pero incluso Bachmann quedó horrorizado por el destino de un prisionero serbio herido en la cabeza. Tras haberlo cuidado por la noche y haberlo tendido en un establo próximo a la carretera de Visegrado, el médico lo buscó al alba, para cambiarlo de ropa antes de que el regimiento se marchara. Le dijeron que habían colgado al prisionero porque los gritos de denuncia de Austria, a lo largo de la noche, habían disgustado al coronel del regimiento. «Tal orden me resultaba incomprensible y era reflejo de una grosera insensibilidad. El pobre desgraciado había contraído meningitis, por la herida, y sus desvaríos eran fruto del delirio febril», escribió Bachmann[64].

El mismo destino hallaron buen número de residentes serbios del imperio de los Habsburgo que cruzaron la frontera para alistarse en el ejército serbio, si luego caían en manos de los austríacos. Esto no impidió a 452 de los 70 000 austro-húngaros que en ese momento eran prisioneros de Belgrado unirse a las filas serbias. Viena impuso en su colonia bosnia un nuevo aluvión de medidas represivas, con la intención de reforzar la lealtad de los habitantes. Así, se prohibió el uso de la escritura cirílica en la escuela. Se dio a las tropas austro-húngaras órdenes draconianas al respecto de cómo debían tratar a los sospechosos de terrorismo. Se les advertía contra las guerrillas de los komitadji serbios y se les enseñaba a disparar a la menor provocación, incluso contra mujeres y niños, «porque también estos pueden lanzar bombas y granadas»[65]. La contienda pasó a ser una guerra prolongada en dos frentes: casi un millón de serbios y austríacos luchaban en el norte, en el río Sava, y en las montañas al este del Drina.

Como hecho grotesco menor de aquellos tiempos, al mismo tiempo que lo hacían, en la vecina Bosnia se arrastraba adelante el juicio de los hombres cuyas acciones lo habían empezado todo. Un oficial austro-húngaro destinado en Sarajevo contemplaba la procesión, dos veces al día, de los conspiradores acusados de asesinar a Francisco Fernando, que iban de los cuarteles de detención al juzgado donde se desarrollaba el proceso: «Primero venía un guardia poderoso, luego los criminales, flanqueados por más guardias, más otra cuadrilla en la retaguardia. Todos los traidores estaban atados con cadenas y encadenados entre sí, por lo que era imposible escapar. Princip iba siempre en el centro. Tenía un aspecto muy poco impresionante, con el pelo negro, los rasgos pálidos y la figura pequeña y delgada… El traslado solía acompañarse de abucheos e invectivas tirolesas de los soldados vigilantes, a lo que Princip respondía con una sonrisa cínica»[66].

Solo lentamente los líderes de Serbia y Austria comprendieron que estaban fundidos en un abrazo que acarrearía el desastre para los dos. La guerra redujo el antiguo país a un páramo, y costó la vida de unas 750 000 personas: uno de cada seis serbios, lo que supone, con mucho, la proporción más elevada, entre todos los beligerantes, de población fallecida en el conflicto. Solo a este respecto, los austríacos lograron su propósito: Serbia sufrió un castigo terrible por la intervención de algunos serbios en la muerte del archiduque. Al mismo tiempo, sin embargo, el ejército de Conrad padeció humillaciones tales que ningún éxito posterior pudo borrarlas. Aquí el mundo oyó tañer las campanas por el hundimiento próximo del imperio de los Habsburgo. Pero muy pronto, el repique balcánico quedó ahogado por las vastas y ensordecedoras explosiones de otros campos de batalla tanto en Europa occidental como oriental.