Con la excepción de Churchill y Haldane, los miembros del gobierno británico no entendían nada de los asuntos militares, y eran conscientes de ello. En realidad, en aquella época, los políticos de todas las nacionalidades confiaban en dejar la ciencia militar y estratégica exclusivamente en manos de sus soldados, en un acto de cesión que lamentarían a los pocos años. Asquith habría querido nombrar de nuevo a Haldane como ministro de Guerra, en su calidad de arquitecto de las radicales y brillantes reformas del ejército en la década anterior. Pero no se vio capaz de hacerlo porque el lord canciller era víctima de una cruel campaña de prensa encabezada por The Times, que lo condenaba como filogermánico. El nombramiento recayó entonces en el mariscal de campo Herbert Kitchener, que era conde de Kitchener de Jartum y el militar más señero de Gran Bretaña. El nuevo ministro era un hombre de enorme popularidad y poseía unas credenciales infrecuentes: al haberse criado en parte en Suiza, hablaba francés con fluidez. En 1870 había servido brevemente en una unidad francesa de ambulancia de campo, aventura que se terminó de golpe al sufrir una neumonía tras haber subido en globo a contemplar el ejército del Loira.

Pero el sombrío, austero y taciturno Kitchener también tenía limitaciones notables. No solo era apolítico, sino que condenaba la política. Lloyd George escribió que, en las reuniones del gabinete, hablaba con «voz fuerte y entrecortada» y mostraba «una mirada remota, que no se dirigía a nadie en particular, indicio seguro de su incomodidad en un medio que no le resultaba familiar. Se sentaba en el consejo con hombres que pertenecían a la profesión contra la que había luchado toda su vida y por la cual, en su corazón, sentía la mezcla acostumbrada de aprensión y desprecio militar»[72].

Kitchener era un solitario, sin el hábito de preguntar ni confiar en otros, y en el Ministerio de Guerra no varió de costumbre. Siempre había tenido una pobre opinión de las fuerzas francesas, y en 1911 le dijo a Lloyd George que, si el conflicto estallaba, los alemanes podrían «pasar a través de ellos como si fueran perdices»[73]. Aun así, era un soldado capaz, cuya mayor aportación, en 1914, fue la insistencia en que Gran Bretaña debía prepararse para una contienda larga. Tuvo que lidiar, casi en solitario, para transformar una fuerza de escaramuzadores imperiales en una hueste apta para la guerra continental. Entre el ejército regular, las reservas, la Fuerza Territorial y una variopinta sucesión de milicias, Gran Bretaña contaba con 733 514 hombres, más o menos formados, dispersos por todo el mundo. Todos eran conscientes de que se necesitarían números muy superiores, pero, por desgracia, Kitchener echó a perder el programa de expansión. El camino más obvio habría sido partir del marco ya existente de la Fuerza Territorial, pero el nuevo ministro de Guerra sentía un gran desprecio por los terriers. Decidió hacer caso omiso de ellos y crear un «nuevo ejército» cuyos soldados y oficiales serían novatos por igual. El caos consiguiente, y las penalidades que cientos de miles de jóvenes reclutas sufrieron entre agosto de 1914 y su inmolación en Francia al año siguiente, componen una historia lamentable.

Entre los numerosos voluntarios de agosto estaba Robert Cude, un obrero industrial, de veintiún años, del sur de Londres. Primero intentó unirse a la marina, y se lo envió al puerto de Devon para una prueba, que suspendió por «mi incapacidad de soportar que me manden»[74]. Con tres compañeros de la fábrica, se unió acto seguido al regimiento de Kent oriental. Al llegar al cuartel de Canterbury se encontraron sin comida ni alojamiento, y tuvieron que estirarse en el campo de instrucción. Luego se los trasladó a un campamento en Purfleet, donde había veintidós ocupantes por tienda. «¡Somos una tropa de lo más cosmopolita!», escribió Cude. «Hay toda clase de ropas… Desfiles cada pocos minutos. Estoy harto de jugar a los soldados. Hora de cenar, menú: “agua caliente con trozos flotantes de una sustancia que llaman ‘carne’”.»[75] Cuando se dio a Cude y sus compañeros tres días de permiso, mientras las autoridades resolvían qué hacer con ellos, uno de cada cinco hombres no volvió.

Se rechazó a muchos voluntarios. El escritor Jerome K. Jerome, autor del inmortal y jocoso texto eduardiano Tres hombres en una barca, acabó conduciendo una ambulancia francesa después de que se le negara un uniforme del rey; lo que tampoco era de extrañar, pues contaba cincuenta y cinco años. Un anuncio para posibles oficiales, situado por un regimiento, afirmaba sin vergüenza que «se dará preferencia a los hombres de colegios privados, buena apariencia y buenas señas», pero incluso a estos solicitantes se los rechazó. The Times publicó una carta colectiva firmada por, según se hacían llamar, «Ocho sin Compromiso». Los autores expresaban su malestar porque los hubieran rechazado para los puestos de oficial, alegando que a sus treinta y tantos años eran demasiado viejos, pese a estar «en perfecta forma y capacidad para el servicio activo». Ahora se proponían unirse a la tropa, pero querían hacerlo junto con otros de similar origen social: «Se invita a todos los hombres de colegios privados, de edad y características similares, a un encuentro informal en la dirección infraescrita —Brook Street W, no 59a— para estudiar la formación de una “Legión de Tiradores”».[76]. Era el espíritu que engendró los batallones de «colegas», que luego sufrieron horriblemente en Francia.

Algunos patriotas decidieron que, si los jóvenes no se presentaban voluntarios en el número suficiente, las mujeres podían «aportar su granito de arena», avergonzándolos para que lo hicieran. Bernard Hamley estaba jugando al golf con un amigo en el campo de Wimbledon Common, y se felicitaba por un bonito golpeo inicial, cuando dos chicas salieron del local del club, situado allí cerca. Una dijo con brusquedad: «Ha sido un buen tiro, ¿no es cierto? Confío en que tendréis la misma puntería contra los alemanes», antes de regalar unas plumas blancas a los dos jugadores. Los hombres se identificaron entonces como oficiales de la 1.a Brigada de Rifles de Londres, que disfrutaban de unas pocas horas de permiso. «Las chicas quedaron bastante abatidas y no acertaron a excusarse suficientemente.»[77]

Stephen Lang le explicó a una mujer que le dio una pluma en la High Street de Camden que solo tenía diecisiete años y, además, trabajaba en el ferrocarril, lo que era una «ocupación protegida». La chica replicó enfadada: «Esa ya me la han contado», y le introdujo la pluma en la nariz. Un sargento de reclutamiento al que Lang le explicó lo mismo respondió: «¿Diecinueve? Es una buena edad». «Pero solo tengo diecisiete; nací en 1898». «1896 es perfecto. La guerra es lo único para lo que puede valer este cabrón», dijo, y lo alistó[78].

Algunas mujeres ansiaban no quedar a salvo, pero les resultó difícil identificar qué papel podían interpretar. Gladys Winterbottom fue una excepción. Su marido Archie era oficial subalterno con el 5.o Regimiento de Dragones. Sin paciencia para la idea de que en el campo de batalla no había lugar para esposas y madres, envió a los niños al campo y ofreció su persona y el automóvil de la familia a la división de caballería de Aldershot. El general de división Edmund Allenby, su comandante, a quien su Estado Mayor solía apodar «el Toro», halló tiempo el 14 de agosto para firmarle una recomendación: «Por la presente certifico que la señora A. Winterbottom me ha llevado en automóvil. Tengo constancia de que es una chófer de perfecta eficiencia y la recomiendo para el empleo con toda confianza». Cuando el ejército, pese a todo, se negó a emplearla en el escenario bélico, se convirtió en conductora de ambulancia con una unidad de voluntarios británicos que se unió a los belgas, y, al cabo de unas pocas semanas, prestaba servicio en la línea de fuego.

Los aliados, cuando empezaron a desplegarse, se sentían más fuertes por el hecho de saber que, sobre el papel, eran netamente superiores a sus enemigos. La población combinada de Rusia, Francia, Gran Bretaña y Bélgica sumaba 279 millones de personas, frente a los 120 millones de las potencias centrales; sus ejércitos movilizaban 199 divisiones de infantería frente a 137, y 50 formaciones de caballería frente a 22. Más de la mitad de esta fuerza militar era rusa y, por ello, algunas personas fantaseaban con entusiasmo sobre la aparición de alguna unidad de las huestes zaristas en los campos de batalla de Europa occidental.

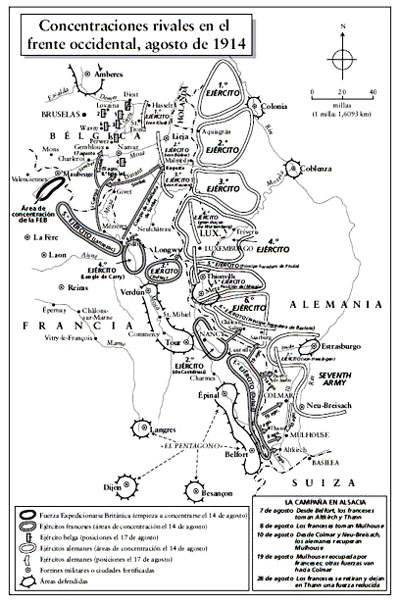

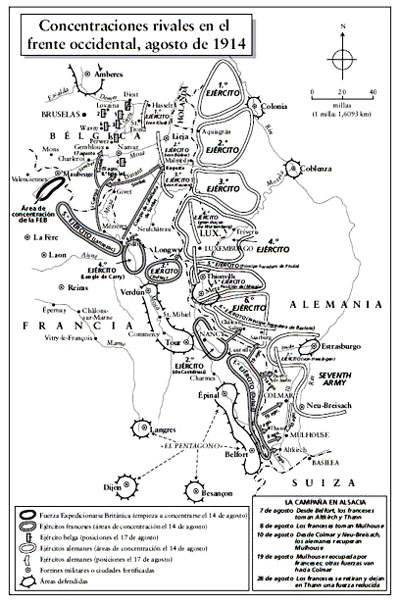

Las disposiciones se habían establecido mucho antes. Los alemanes enviaron siete ejércitos al oeste, para ejecutar la variante Moltke del concepto Schlieffen: rodear con gran amplitud al ejército francés, para así lograr su destrucción rápida. Los austríacos enviaron a casi la mitad de sus soldados a invadir Serbia, y el resto marchó a enfrentarse con los rusos en Galizia, donde la Polonia rusa hacía frontera con el imperio de los Habsburgo. Los serbios se aprestaron a defender sus fronteras occidentales contra los austríacos. Los rusos asignaron dos ejércitos a la invasión de Prusia oriental, y otros cuatro a luchar con los austríacos. Francia empezó a ejecutar el Plan XVII; hasta el 6 de agosto, se prohibió a las fuerzas francesas entrar en Bélgica, y a sus aviones, sobrevolarla, para que no pudiera discutirse que la responsabilidad de quebrantar la neutralidad del país había sido exclusivamente alemana.

Solo Gran Bretaña titubeó al respecto de cómo empezar las operaciones militares, igual que había vacilado sobre si participar en la guerra o no. El gabinete nombró un Comité de Guerra que se reunió por primera vez en Downing Street, bajo la presidencia de Asquith, a las 4 de la tarde del 5 de agosto. Su dilema inmediato fue decidir si enviar al otro lado del Canal el pequeño ejército del país. Aunque Grey y soldados como Henry Wilson siempre quisieron que fuera así, y habían prometido a los franceses que lo harían, había personas importantes que eran del todo contrarias. Creían que el país podía —y debía— lidiar una campaña solamente naval. Buena parte de la planificación británica de preguerra, en lo relativo a la batalla continental, se había centrado en castigar la economía alemana mediante un bloqueo. Pero estos proyectos se atrofiaron en parte porque el Ministerio de Exteriores no quería incomodar a los neutrales, y en parte por el deseo de sostener el comercio británico. El miedo a precipitar un desastroso hundimiento financiero mundial, como el que amenazaba con producirse, fue otro incentivo crucial a favor de la cautela. Además, ante una crisis en la que parecía probable que el destino de Europa se resolviera a lo largo de unas semanas, el bloqueo ofrecía poco interés, pues requiere de varios meses para lograr un efecto. Hubo quien defendió en serio un proyecto de aprovechar el dominio naval de la Marina Real para desembarcar una fuerza de asalto en la costa báltica de Alemania, lo que abriría un segundo frente.

Lord Northcliffe, el magnate de la prensa más poderoso de Europa, propietario de The Times y el Daily Mail, empezó oponiéndose con vehemencia a cualquier compromiso continental. «¿Qué es esto que andan diciendo sobre una Fuerza Expedicionaria Británica para Francia?», gritó a sus ejecutivos principales. «Es un absurdo. Ni un solo soldado debe dejar este país. Tenemos una flota soberbia, que prestará toda la ayuda a su alcance, pero yo no apoyaré que se envíe fuera de este país ni a un solo soldado británico. ¿Qué pasa con una invasión? ¿Qué pasa con nuestro propio país? Ni un solo soldado irá sin mi consentimiento. Díganlo así en el periódico de mañana.»[79] Pero se produjo un momento inusual cuando los editores reunidos del señor de la prensa lograron convencerlo de la opinión contraria, y los periódicos de Northcliffe respaldaron el envío de una FEB.

En la reunión del Comité de Guerra del 5 de agosto, se hicieron algunas sugerencias descabelladas. El mariscal de campo sir John French desconfiaba sobremanera de los aliados de Gran Bretaña. Ansiaba dirigir una guerra exclusivamente británica, tan alejada como fuera posible de cualquier actividad en la que pudiera participar el ejército francés. En Downing Street, propuso tomar posiciones en los alrededores de Amberes. El teniente general sir Douglas Haig, que dirigiría un cuerpo, escribió una vez acabado el encuentro: «¡Me hizo temblar la imprudencia con la que sir J. French habló de “las ventajas” de que la FEB actuara desde Amberes contra un ejército alemán poderoso y aún intacto!»[80]. Haig, que a la postre sería el más famoso —aunque no necesariamente para bien— de los generales británicos de la guerra, expresó su miedo prudente a sufrir una derrota por grupos «si nos separamos de los franceses al principio de la campaña», y se mostró de acuerdo con Kitchener en que la guerra no sería corta.

Haig, que en 1914 contaba cincuenta y tres años, era un hombre inteligente y relativamente culto, que había entrado tarde en la academia de Sandhurst, tras pasar tres años en Oxford. No era un aristócrata, pues descendía de una familia escocesa, dedicada a la destilación de whisky; adquirió fama como administrador capaz y eficaz comandante de campo. La reputación póstuma de Haig quedó muy dañada por la publicación de sus diarios de guerra, que exponían tanto una aparente insensibilidad a las horrendas pérdidas del frente occidental como una desagradable inclinación a las intrigas palaciegas: aprovechó sin escrúpulos, para sus propios objetivos, la posición de su esposa Doris como dama de compañía de la reina. Era un hombre de su tiempo, clase y condición, que nunca obtendría el afecto de la posteridad; pero contra el terrible telón de fondo del frente occidental entre 1914 y 1918, donde ningún general de ninguna nacionalidad logró mejorar mucho su reputación, Haig fue un militar más capaz de lo que se colige de su caricatura.

En la reunión del Comité de Guerra del 5 de agosto, sin embargo, sugirió que Gran Bretaña se abstuviera de enviar tropas al continente durante los primeros meses, hasta que se pudiera organizar, formar y pertrechar adecuadamente un ejército más fuerte. Esta idea horrorizó a Henry Wilson, quien señaló acertadamente que el destino de Francia se resolvería en unas pocas semanas, si no días: el aliado de Gran Bretaña necesitaba en aquel mismo momento todos los hombres que el país pudiera aportar. La decisión del gobierno de enviar una Fuerza Expedicionaria cabe atribuirla, prácticamente por entero, a Wilson. En toda la historia, nunca un solo general de una categoría relativamente secundaria había ejercido una influencia tan profunda.

Al día siguiente, el Comité de Guerra autorizó trasladar a Francia una FEB que constaba de una división de caballería y cuatro de infantería. Dos formaciones de infantería —el remanente del ejército disponible para un despliegue inmediato— se quedaron en el país temporalmente, para la defensa nacional, lo que también incluía reprimir cualquier posible disturbio entre la clase obrera desafecta. En consecuencia, al principio la fuerza de la FEB sería muy inferior a la de Francia, e incluso la de Bélgica. Sin embargo, esto representó la decisión estratégica del gobierno más importante en toda la guerra. Dada la insularidad instintiva de la mayoría de los políticos británicos, así como de sus ciudadanos, no cabía dar por sentado en ningún caso que el país fuera a unirse a la batalla terrestre continental.

El mando de la FEB se otorgó, como se esperaba, a French, un hombre de ascendencia irlandesa, de sesenta y un años. Venía de la caballería y se entendía que se había distinguido en la guerra de los bóers. Se había visto involucrado en el motín de Curragh, unos meses antes, incidente durante el cual dimitió como jefe del Estado Mayor imperial. Aunque se lo rehabilitó, él mismo temía que su carrera estuviera acabándose. El gobierno liberal, y muchas mujeres de la alta sociedad, tenían simpatía por él, pero no estaba muy cualificado para el alto mando. Era un hombre de prejuicios firmes e inteligencia limitada, que nunca había dirigido fuerzas muy numerosas. Apenas hablaba una palabra de francés y, en el continente, tendría que colaborar estrechamente con el aliado crucial de Gran Bretaña. Haig escribió el 11 de agosto: «Sé que French es poco idóneo para esta gran comandancia en un tiempo de crisis en la historia de nuestra nación», y la mayoría de sus pares se mostraron de acuerdo[81]. Probablemente, se habría elegido a Wilson como jefe del Estado Mayor de French, pues era el único militar británico de importancia que gozaba de la confianza de Joffre; pero lo impedía el hecho de haber apoyado la causa Orange en la crisis del Ulster. Así, Wilson tuvo que contentarse con el curioso título de subjefe del Estado Mayor, por debajo de sir Archibald Murray.

Más adelante, Lloyd George volvió la mirada sobre los debates y las confusiones de aquellos días: «Fue mi primera experiencia de la falibilidad de los guías militares: los tercos errores de cálculo, los enredos y la falta de coordinación, que supusieron segar la flor de los ejércitos más capaces que jamás Francia e Inglaterra habían puesto en el campo». Estas eran las palabras de un político al que la guerra colmó de una amargura extravagante contra los soldados; en particular, el canciller maltrató exageradamente a Kitchener. Lo mejor que cabe afirmar de French es que su posterior dirección como comandante en jefe de las campañas fue poco más egregia que la de sus homólogos de los otros ejércitos europeos, en ambos bandos.

Las órdenes de Kitchener a sir John, emitidas el 10 de agosto, incluyen un pasaje clave que, en las semanas posteriores, el comandante en jefe interpretó como una exigencia de pusilanimidad: «Debe reconocerse, desde el principio, que el poderío numérico de la fuerza británica —y sus eventuales refuerzos— está estrictamente limitado y, si nunca se pierde de vista este hecho, resultará evidente que debe prestarse la mayor atención a reducir al mínimo las bajas y mermas… El elevado arrojo y disciplina de vuestras tropas debería hallar, y sin duda hallará, plena oportunidad de exhibición en la campaña; pero debe recordarse a los oficiales que en esta —su primera— experiencia de la guerra europea, deben emplear un grado de cautela mayor que en las hostilidades previas contra un adversario sin formación». En otras palabras, Kitchener sabía que la colisión inminente no se parecería a las masacres que él mismo había ejecutado en el Sudán dieciséis años antes, al disparar con su artillería y las ametralladoras Gatling contra los lanceros derviches.

A finales de 1912, tras la segunda crisis de Marruecos, se había fundado un Comité Ejecutivo del Ferrocarril, para planear su gestión en caso de guerra. Ahora entró en acción con una eficacia impresionante en el transporte de la FEB hasta los puertos de embarque. Pero mientras los hombres de French cruzaban el Canal, protegidos por los cañones de la Marina Real, en el Ministerio de Guerra seguían peleándose al respecto de qué deberían hacer tras tomar tierra. Kitchener esperaba que los alemanes cruzarían el Mosa y, por ello, era partidario de concentrar las fuerzas británicas en Amiens, bastante lejos de la frontera belga. Henry Wilson mostró impaciencia con la actitud del ministro de Guerra y, en una nota posterior a la reunión de la tarde del 12 de agosto, escribió: «Aún cree que los alemanes vienen por el norte del Mosa con gran fuerza y nos abrumarán antes de que podamos concentrarnos».

La valoración de Kitchener era correcta; de hecho, su evaluación estratégica fue mucho más perspicaz que la del Estado Mayor de Francia. Pero Wilson acertaba al afirmar que el objetivo principal de las fuerzas británicas debía ser evitar un triunfo relámpago de los alemanes; una blitzkrieg, aunque la palabra todavía no se había inventado. En aquel día bochornoso en el Ministerio de Guerra, Kitchener cedió al punto de vista de Wilson y aceptó que la FEB avanzara hacia la ciudad fortificada fronteriza de Maubeuge, a la izquierda del ejército francés.

Ahora todo eran prisas y movimiento. El Illustrated London News publicó una fotografía de caballos reunidos y marcados en los establos londinenses de la gran cadena de kioscos W. H. Smith. Los cuarteles y salas de reclutamiento de voluntarios solían situarse en los centros urbanos y, por ello, una batería movilizada de la artillería montada de la Territorial pasó por el corazón del barrio financiero de Londres de camino a la guerra. En París, un sacerdote de moda, el abbé Mugnier, estaba sentado en un café frente a la Gare du Nord, escuchando en confesión a los jóvenes que partían hacia el frente: «¡Rápido, señor abbé, que mi tren está a punto de salir!»[82]. Un visitante de la mansión del conde de Greffulhe, en el número 8 de la rue d’Astorg, pasó en el patio a un grupo de jóvenes a los que reconoció vagamente, y luego identificó como los lacayos del conde, que partían a unirse con sus regimientos. Dentro de las salas que ahora resonaban desiertas pero habían albergado multitud de fiestas fastuosas, vio que al señor de la casa se le servía una comida fría, traída de un restaurante por el mayordomo, en un último gesto antes de que este hombre también dejara la librea del conde para incorporarse a la guarnición de Belfort[83].

A lo largo de miles de kilómetros de vías férreas europeas, vagones llenos de soldados avanzaban lentamente hacia los campos de batalla elegidos para ellos, proclamando una enemistad algo afectada. Los franceses garabateaban con tiza en las paredes de sus trenes lemas como Mort aux boches!; los soldados británicos preferían un «¡Colgad al káiser!»; los trenes de la tropa alemana estaban decorados con ramas verdes recién cortadas. En Friburgo, uno de los numerosos espectadores que contemplaba la salida del regimiento de infantería de su ciudad, el 6 de agosto, quedó impresionado por la mirada resuelta y los uniformes inmaculados: «De pronto, un vítor: llegaba la compañía de ametralladoras… Luego los cocineros de campaña… Luego los carros de equipajes y raciones; todos los caballos, con adornos nuevos; todos los carros, con el equipo en perfecta condición. Era una vista maravillosa»[84]. En Schneidemühl, Elfriede Kühr vio cómo el regimiento de la ciudad se dirigía a la estación cantando con firmeza Die Wacht am Rhein entre el aplauso de las multitudes. «Hombro con hombro, entraron en el andén formando una gran oleada gris. Todos los soldados tenían largas guirnaldas de flores colgadas en el cuello o sujetas en el pecho. De los cañones de los fusiles salían ásteres, alhelíes y rosas, como si con ellos se quisieran disparar flores al enemigo. La expresión de los soldados era de gravedad. Pensaba que los vería alegres y exultantes». El código moral alemán del momento exigía que las jóvenes que servían en las cantinas de beneficencia de la estación contaran con la compañía de matronas de más edad. Un alcalde local advirtió con tono de censura: «Tras el ejército que porta armas viene el ejército del amor»[85].

La pequeña Elfriede le gritó a un soldado que se asomaba a una ventana mientras el tren se alejaba de la muchedumbre apiñada en el andén: «Leb wohl!». («¡Adiós!»). Y el hombre replicó amablemente: «Auf wiedersehen, Mädel»[86]. En 312 horas, 11 000 trenes transportaron a 119 754 oficiales, 2,1 millones de soldados y 600 000 caballos por territorio alemán hasta las áreas de concentración en las fronteras de Francia, Bélgica y Luxemburgo. La infantería, caballería y artillería de los siete ejércitos occidentales de Moltke cruzó los puentes del Rin a bordo de 560 trenes diarios, de cincuenta y cuatro vagones cada uno.

En las profundidades de Rusia, Sergei Kondurashkin observaba cómo otros trenes largos, cargados de soldados, se tambaleaban hacia el norte mientras los topes de los vagones chocaban unos con otros. «Las mujeres los despedían berreando y gimiendo. Debilitadas por la pena, perdían el sentido las unas en brazos de las otras, [gritando]: “Ay, ¿no era ese mi amor? ¿No era ese mi amado?”.»[87] Mientras los húsares de Sumskoi hacían resonar las herraduras y arreos a su paso por Moscú, un transeúnte bendecía a los soldados y regalaba un icono al oficial al mando de la sección de ametralladoras[88].

Los padres del teniente Vladimir Littauer vivían en San Petersburgo, y él no disponía de tiempo para visitar la oficina telefónica central de Moscú, el único lugar desde el que podría haber llamado para informarles de su partida. En cualquier caso, según escribió más tarde, habrían expresado poca emoción. Pensaban que si su hijo había elegido una carrera militar, parte de su contrato pasaba por la batalla: «Simplemente, me habrían deseado buena suerte y dicho: “Que Dios te proteja”»[89]. En la estación, muchos caballos se resistían tercamente a subir a los vagones de carga, de madera de color rojo oscuro. Pero de un modo u otro, se los hizo subir y el regimiento se puso en marcha. Cuando los sucesivos trenes se deslizaron hacia el suroeste por la estación de Rzhev, los soldados destinados al frente pudieron ver la figura de un sargento anciano, ya canoso, que saludaba a sus ocupantes con rigidez y las mejillas surcadas de lágrimas.

Hubo otros momentos de lágrimas. El príncipe Lichnowsky no dejaba de llorar al abandonar la embajada alemana en Londres, mientras el rey de Wurtemberg sollozaba al contemplar cómo sus regimientos se marchaban al frente. Winston Churchill lloró al despedir a Henry Wilson, de camino a Francia, lo que llevó al oficial del Estado Mayor a escribir: «Nunca lo aprecié tanto». Aunque algunos de los soldados británicos que se marcharon eran veteranos de las guerras coloniales, otros tenían un desconocimiento asombroso del gremio. Entre los oficiales de la Guardia Irlandesa estaba el teniente lord Castlerosse, que en su vida apenas había cumplido un día de instrucción militar: su oficial al mando era un pariente que había aceptado llevarse a la guerra al joven como un favor personal, aprovechando que la Guardia decidía sus propias reglas de alistamiento[90]. Un expatriado británico que regresaba por el paso de Calais vio en el Canal a uno de los vapores que llevaban la FEB hacia el sur. Oyó una voz estentórea que, entre los cientos de hombres alineados en sus barandillas, bramaba: «¡Palmaremos a lo grande!»[91]. Con la condescendencia de su edad y carácter, el inglés reflexionaba: «¡Qué frases más espléndidas hace emerger la guerra de las gargantas de la gente humilde!».

A las 5 de la mañana del 3 de agosto, Charles Stein y sus camaradas de los granaderos belgas fueron despertados por toques de clarín. Dos horas después, desfilaron y se les proporcionó ropas de campaña. El coronel se dirigió al regimiento y les dijo que parecía inevitable que Bélgica tuviera que luchar para defenderse. Como un hombre, todos gritaron: «Vive le Roi! Vive la Belgique! Vive le colonel!». Marcharon frente a una multitud de espectadores, algunos de los cuales lanzaban vítores, pero otros —en especial, las mujeres— lloraban[92].

Aun así, la batalla todavía parecía una idea que no atemorizaba, sino emocionaba. Jože Cvelbar era un artista joven y prometedor que ahora se disponía a servir en la infantería austríaca. Escribió a un amigo, con tono de confusión: «Solo Dios sabe si volveré; pero si lo hago, será como un hombre. Entiendo que los hombres crecen, en tales circunstancias… Este año me han apabullado muchas cosas. He despertado de mis sueños. Había estado planeando viajar a Venecia»[93]. El teniente Charles de Gaulle escribió: «Adiós, mis habitaciones, mis libros, mis objetos familiares. La vida parece ahora mucho más intensa, y las minucias más ínfimas sobresalen en relieve ahora que tal vez todo se esté acercando a su fin»[94]. Pero afirmó no sentirse arredrado, como correspondía a un soldado profesional, al prever la «aventura desconocida» que él «glorificaba de antemano… sin horror»[95]. El capitán Plieux de Diusse fue de los que abrigaba ilusiones elevadas y gozosas: «“El frente”, palabras mágicas que evocan tal gloria y heroísmo que combina todas las más nobles y selectas cualidades humanas. Vetar el yo en el interés de la defensa de la nación… Parto con una emoción apenas escondida».

El domingo 16 de agosto, un grupo jovial y efervescente, vestido con gris de campaña, pero adornado con condecoraciones relucientes, se reunió en la estación de Potsdam para subir a once trenes que transportarían al káiser, Moltke y sus estados mayores a un nuevo cuartel avanzado en Coblenza. Unos pocos días antes, el jefe del Estado Mayor había afirmado que «si queda algo de justicia en este mundo, nosotros debemos ganar esta guerra»; tal era aún el estado de ánimo de Moltke[96]. Para disgusto de los subordinados, y en deferencia a la frágil salud de Moltke, el káiser había permitido que los acompañara su esposa Eliza y la doncella de esta, para ofrecer consuelo doméstico al hombre que había contribuido más que nadie a hacer realidad la guerra. Cuando los vagones abandonaban la estación para su viaje nocturno, los pasajeros uniformados quedaron impresionados por la meticulosidad de los arreglos: todos los compartimentos tenían nombre y los asientos del restaurante quedaron distribuidos en cuanto arrancó el tren. Unos pocos, no obstante, se sintieron inquietos por aquella extravagante comodidad y las delicias de comida y bebida. Uno se preguntaba: «Pero ¿qué somos: auténticos guerreros o sibaritas?».

Un chaval de diez años, llamado Yves Congar, que vivía en Sedán, en el límite mismo de la frontera franco-alemana, había escrito con exuberancia el 29 de julio: «Solo puedo pensar en la guerra. Me gustaría ser soldado y combatir»[97]. En su lugar, sin embargo, a los pocos días su comunidad sufrió las primeras manifestaciones brutales de la realidad del conflicto: la vanguardia de la hueste alemana cruzó la frontera de Francia. Los que ocuparon Sedán se apropiaron sin compasión de coches, caballos, vino y comida; incluso de los teléfonos de las casas. El padre de Yves Congar estaba entre los que fueron apresados como rehenes, para asegurarse de la obediencia de la comunidad.

Los pies que pisaron las gotas de sangre inaugurales de la guerra fueron delicados. El primer soldado muerto que vio Florence Farnborough, una inglesa que prestaba servicio como enfermera voluntaria en Rusia, fue el mozo de un oficial, llamado Vasily, que murió en el hospital tras recibir una coz en la cabeza cuando el caballo de su superior enfiló el camino del frente. Florence se arrastró al depósito para observar el cuerpo, «tan pequeño, delgado y arrugado que parecía el de un chiquillo, antes que el de un hombre crecido. Tenía la cara de un color gris blanquecino —nunca antes había visto yo tal color en una cara— y las mejillas se le habían hundido»[98]. Le habían puesto terrones de azúcar en los párpados, para mantenerlos cerrados. En adelante, en los campos de batalla, a los muertos se les negaría tales refinamientos. La obertura había terminado. El lugar de las fantasías de los primeros días de la guerra lo ocupaban ahora realidades terribles.