La proximidad de las navidades de 1914 desencadenó una reflexión profunda entre las gentes de Europa, tanto en cada nación como entre los desplazados en el extranjero. Si en alguna ocasión habían albergado dudas sobre la gravedad del rumbo que sus gobiernos les habían marcado, ya no lo hacían. En Viena, Sigmund Freud, que en julio había acogido la contienda con entusiasmo, ahora se refería con aborrecimiento a «estos tiempos desdichados, esta guerra, que empobrece tanto en el espíritu como en los bienes materiales»[1]. Richard Meinertzhagen, un oficial que servía con las fuerzas británicas en el África oriental, recibió con desconcierto una tregua y una reunión amistosa con los alemanes en la localidad de Tanga: «¡Parecía tan raro que hoy tuviera que comer con gente a la que ayer intentaba matar! Me parecía de lo más equivocado y me hizo preguntarme si de verdad había guerra o si todos habíamos cometido un error descomunal»[2]. Helene Schweida escribió desde Bremen a su novio que servía en el frente occidental: «Hoy todo el mundo está muy deprimido. Se han apagado un poco hasta las expectativas de los niños, tan felices, en esta época»[3]. En todos los países, los civiles remitieron grandes cantidades de regalos a sus soldados: solo los envíos de la ciudad de Fráncfort llenaron cincuenta vagones.

Los comentarios de prensa de los últimos días del año se caracterizaron por la sensatez. El editorial del Daily Mail afirmaba: «Los aliados han dedicado la segunda mitad de 1914, en el oeste, a afrontar y rechazar la arremetida alemana sobre la capital de Francia. Su tarea, en 1915, es limpiar de enemigos toda Francia y recuperar Bélgica… Conseguir estas metas, mediante ataques repetidos e incesantes, cuando todas las condiciones militares favorecen la defensa exigirá de nosotros —y de los belgas y franceses— un esfuerzo enorme». Aunque tales afirmaciones representaban un primer acercamiento a la realidad, aún distaban de reconocer lo que algunos militares de primer nivel ya sostenían en privado, Falkenhayn el primero: que imponer un resultado en el campo de batalla podría exigir años, si es que realmente se podía alcanzar.

En el frente nacional de Alemania, para conservar el apoyo del pueblo a la guerra, se consideró esencial hacer alarde de optimismo. El periódico berlinés Vossische Zeitung afirmó que los alemanes iban a vencer, sin lugar a dudas, gracias a unos «nervios más firmes… Unos nervios más firmes, en esta guerra mundial sin precedentes, garantizarán la victoria y otorgarán la ventaja en una situación en que las probabilidades están, por lo demás, igualadas». El zar Nicolás había anticipado que sería muy difícil detener el conflicto una vez iniciado, dificultad que agravaba la progresiva escalada de los objetivos bélicos de todos los beligerantes. En Alemania se popularizó un nuevo lema: Siegfrieden («paz por medio de la victoria»). Tenía que ser una paz dictada por los vencedores, más que negociada, y ese mismo espíritu se respiraba en buena parte de Europa. Todos los líderes nacionales querían poner fin a la matanza —y a los astronómicos gastos—, pero solo cuando se hubieran asegurado los beneficios suficientes para justificar los sacrificios de 1914.

Gran Bretaña y Francia se comprometieron a destruir el «militarismo prusiano», lo que significaba garantizar que la Alemania de posguerra carecería de los medios industriales y militares para iniciar otra guerra. Rechazaron un primer intento de mediación del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, alegando —no sin razón— que todo desenlace que no consiguiera limitar o paralizar al Kaiserreich solo prometía un resurgir del conflicto cuando a Alemania le conviniese. Hasta aquí, parece del todo razonable; pero los aliados concluyeron, con un fundamento más dudoso, que para poder dictar a Berlín unas condiciones adecuadas se requería una victoria total, seguida de medidas económicas punitivas que se diseñarían específicamente para asegurarse la ventaja comercial en el mundo de la posguerra. El presidente Poincaré era partidario de ocupar una zona de amortiguación entre el Mosela y el Rin. El 21 de diciembre, Théophile Delcassé, el ministro de Exteriores, telegrafió al gobierno ruso haciendo hincapié en el compromiso de Francia: «El ejército francés no limitará su esfuerzo ni siquiera a la frontera de Alsacia-Lorena, sino que seguirá adelante… hasta el día en que los gobiernos aliados puedan obtener para sus naciones todas las reparaciones legítimas e instituir en Europa una nueva administración que garantice la paz del mundo durante muchos años»[4].

El otro lado de la moneda era, por supuesto, que los alemanes entendían la lucha en términos existenciales. Las palabras Sein oder Nichtsein («ser o no ser») estaban constantemente en boca de todos. Preveían, con acierto, que la derrota sería el paso previo a la humillación de su país. Si bien la guerra no había comenzado como una lucha entre la democracia de la Europa occidental y el conservadurismo centroeuropeo, al menos en parte sí había adquirido tal carácter. Al principio, los alemanes no aspiraban a dominar el mundo, pero la guerra hizo que sus líderes, por una parte, reconocieran las nefastas consecuencias de una derrota y, por otra, formulasen unos planes cada vez más ambiciosos que se pondrían en práctica en caso de victoria. Bethmann Hollweg siguió centrado en asegurarse el control político de Europa por medios económicos, recurriendo solo a adquisiciones territoriales limitadas. Pero muchos de sus compatriotas más notables —en especial, los industriales y banqueros— rechazaron su idea de una simple unión aduanera de Europa y demostraron un insistente entusiasmo por las anexiones. Falkenhayn, en particular, aunque no tenía los ojos puestos en el Imperio Ruso, se convirtió en un «maximalista» en las cuestiones occidentales, con ambiciosos planes de conquista permanente[5].

Con la Declaración de Londres, en septiembre, los aliados se comprometieron no solo a renunciar a tratados de paz independientes, sino también a asegurar el consenso de todos a cualquier condición de paz que una parte pudiera querer imponer. Franceses y británicos no dejaron de sospechar mutuamente que el otro ansiaba ampliar los imperios después de la guerra. En París quedaron consternados cuando llegó a los ministros el rumor de que los británicos negociaban con los japoneses para que estos enviasen fuerzas al frente occidental a cambio de Indochina, joya del imperio colonial francés. Era cierto que los aliados occidentales ansiaban traer un ejército japonés a Europa y que Tokio rechazó la idea en ausencia de incentivos suficientes, pero ni hubo un soborno satisfactorio ni tropas japonesas. En noviembre, los aliados empezaron a pensar en cómo se repartirían los restos del Imperio Otomano cuando sus señores hubieran sido vencidos en el campo de batalla, una cuestión que precipitó unas negociaciones franco-británicas cada vez más tortuosas en 1915-1916. Los franceses exigían Siria. Gran Bretaña tenía su propia lista de la compra, pero Asquith accedió a la principal demanda rusa: el zar se quedaría Constantinopla y los Dardanelos.

Todos los beligerantes se disputaban la autoridad moral. El Daily Mail, en los últimos días del año, comparó la barbaridad del bombardeo naval alemán de Scarborough con la supuesta decencia de un ataque aéreo propio, en Navidad, contra objetivos navales de Cuxhaven (aunque no se alcanzó un solo blanco): «Aún hay quien sigue pretendiendo que, como la guerra es inhumana por esencia, no importa si el propio comportamiento es más o menos despiadado o cruel. La comparación entre Cuxhaven y Scarborough es la mejor respuesta a sus alegaciones sin sustancia. Es un contraste que muestra que las desgracias inevitables de una guerra pueden, por una parte, restringirse y limitarse sin menoscabo de la ventaja militar, cuando la libran caballeros y deportistas; o, por la otra parte, pueden extenderse hasta el infinito cuando la guerra la libran los alemanes».

Las atrocidades perpetradas en Bélgica y el norte de Francia hacen que la afirmación sea algo menos absurda de lo que parece por el lenguaje con que se expresó. Aunque los aliados occidentales transigieron en el terreno moral y, como todos los beligerantes en todas las guerras, localmente desarrollaron comportamientos reprochables, su conducta en general fue netamente mejor que la de las potencias centrales. En el este, la persecución de los judíos rusos en 1914 —y, especialmente, durante la prolongada retirada de 1915— supuso un grave borrón en su currículum. Pero a británicos, franceses o italianos nunca se les pudo achacar masacres de civiles que igualasen las cometidas repetidamente por alemanes, austríacos o turcos. Más adelante, los alemanes también fueron culpables de reclutar en las regiones ocupadas a gran número de belgas y franceses como mano de obra esclava, en condiciones atroces. Las potencias centrales afirmaban que el bloqueo económico aliado infligió tales privaciones a sus pueblos que también podía considerarse un crimen de guerra. Es cierto que la legalidad del bloqueo era dudosa, sobre todo cuando se impuso más rigurosamente, desde 1917. Sin embargo, un bloqueo parece pertenecer a un orden de conducta moral distinto al del asesinato deliberado de civiles.

La realidad que se impuso a finales de año fue que ninguno de los dos bandos logró una penetración estratégica crucial en el este ni el oeste, y que ambos resolvieron renovar las ofensivas tan pronto como lo permitieran las condiciones climatológicas y la munición. A pesar de que todos los líderes militares estaban escarmentados por las experiencias de 1914, ninguno quiso admitir un fracaso absoluto, aunque más adelante nos ocuparemos del punto de vista personal de Falkenhayn. Un número reducido de ciudadanos corrientes —casi todos, socialistas de distintas tendencias y nacionalidades— creyó que ningún propósito, honroso o no, podía justificar el coste. Los conciliadores sostenían que abandonar la lucha, fueran cuales fuesen las consecuencias políticas, era preferible a seguir insistiendo en la destrucción de los hombres, la riqueza y la cultura de Europa. Esta opinión inspira un apoyo popular generalizado en el siglo XXI, pero pasa por alto enormes obstáculos de índole práctica y moral.

Maquiavelo decía que «la guerra se empieza cuando uno quiere, pero no termina cuando te conviene». ¿Acaso algún gobierno aliado responsable podría haber acordado con Alemania y Austria una paz como la que quería y seguía buscando el káiser junto con sus generales y ministros? Las naciones que han satisfecho el colosal precio moral, político y financiero de entrar en un conflicto raras veces están interesadas en abandonarlo mientras consideren que pueden ganar. En 1917, Bethmann Hollweg, como converso tardío, defendió un acuerdo de paz, pero se vio obligado a dimitir cuando se impuso el punto de vista alternativo de Ludendorff: Alemania debía continuar luchando por la victoria. Es importante tener claro que, además de los objetivos de conquista territorial a expensas de los aliados, los líderes alemanes eran muy sensibles a su enemigo interior. Un factor clave en la decisión original de Berlín de entrar en la lucha había sido el deseo de aplastar lo que se percibía como la amenaza socialista en el país logrando un triunfo evidente contra los enemigos extranjeros de Alemania. Por ello, era inaceptable cualquier salida que amenazase con dar influencia política a los socialistas; esto es, todo lo que no fuese una victoria clara.

En Francia y Gran Bretaña, aunque mucha gente ansiaba la paz con creciente fervor, pocos habrían apoyado un acuerdo que recompensara a las potencias centrales. Y ¿por qué se debería esperar otra cosa de ellos? Los argumentos para resistirse al dominio alemán del continente no eran más débiles en diciembre que en agosto, aunque el coste hubiera aumentado vertiginosamente. Cientos de miles de familias ya habían perdido a seres queridos. Es indiscutible que la primera guerra mundial fue una catástrofe para Europa. Sin embargo, sigue siendo difícil ver por qué medios sus estadistas podían haberse apartado de la lucha una vez iniciada, adelantándose a la decisión en el campo de batalla.

Parece erróneo suponer que, si Gran Bretaña, unilateralmente, se hubiera quedado al margen o se hubiera retirado —posibilitando con ello, casi con toda certeza, la victoria de las potencias centrales—, esto habría tenido consecuencias positivas aún para el interés propio y exclusivo de los súbditos del rey Jorge V. Se ha permitido que el punto de vista «de los poetas» —según el cual los supuestos méritos de la causa aliada perdieron el sentido entre el horror de la batalla y la brutal incompetencia de muchos comandantes— distorsione drásticamente la percepción moderna. Muchos veteranos británicos condenaron, durante toda su vida, el supuesto de que Wilfred Owen o Siegfried Sassoon hablaban en nombre de toda su generación. Uno de estos críticos fue Henry Mellersh, quien declaró rechazar incondicionalmente la idea «de que la guerra era una tragedia ingente, inútil y vana, que solo merecía ser recordada como un lamentable error». Al contrario, escribió este soldado en 1978, «yo y mis compañeros entramos en la guerra esperando una aventura heroica y con una firme confianza en la rectitud de nuestra causa; acabamos terriblemente desilusionados en cuanto a la naturaleza de la aventura, pero convencidos aún de que nuestra causa era correcta y que no habíamos luchado en vano»[6].

Apruebe o no un lector moderno la opinión de Mellersh, entre sus contemporáneos estuvo mucho más difundida que la visión de la «futilidad» de Owen, Sassoon y similares, que jamás esbozaron ningún proyecto diplomático creíble que pudiera poner fin a la pesadilla que con tanta viveza retrataban. Casi cualquier combatiente en su sano juicio se angustiaba con las desgracias del campo de batalla y expresaba el rechazo manifestado por tantos soldados a lo largo de estas páginas. Pero sus sentimientos no deberían malinterpretarse como indicadores de que quienes los ponían por escrito preferían consentir el triunfo de sus enemigos.

¿Cuál era la mejor forma de evitarlo? Cuando el invierno se recrudeció, todos los altos mandos de la guerra meditaron sobre el futuro. En el seno del gobierno británico se entabló un debate feroz sobre la conveniencia de fortalecer el bloqueo, absurdamente laxo, sobre Alemania. Lord Fisher y el Almirantazgo ansiaban minar el mar del Norte para frenar el gran caudal de mercancías tales como carbón y alimentos, y el algodón de Estados Unidos, que era un ingrediente clave en la fabricación de explosivos. Pero Grey y el Foreign Office se negaron una y otra vez a discutir con Estados Unidos, que afirmaba que, para su economía, era esencial mantener las exportaciones de algodón, por ejemplo. El ministro de Exteriores y los de otros varios departamentos también rechazaron endurecer el trato con Holanda, que era una vía de entrada a Alemania de grandes cantidades de suministros. A su entender, los pondría en un aprieto actuar con dureza contra un país neutral después de haber entrado en guerra para respaldar la inviolabilidad del país vecino.

Algunas voces influyentes se mostraron partidarias de levantar el bloqueo, alegando la ineficacia de la medida y los perjuicios diplomáticos que provocaba. Los ministros quedaron consternados al descubrir que en Europa había funcionarios consulares de Estados Unidos que ayudaban activamente a pasar carga a Alemania, en connivencia con los exportadores; la Italia neutral, por su parte, abastecía a las potencias centrales con cereales y caucho. Grey, que con la guerra se había vuelto netamente melancólico y cada vez más errático, propuso una sugerencia personal extravagante: permitir que Alemania comprase productos de lujo para que gastase las divisas extranjeras en su adquisición. En Whitehall también se temía que un bloqueo inflexible pudiera precipitar el derrumbe del sistema financiero en su conjunto, lo que supondría consecuencias especialmente desastrosas para Gran Bretaña. De resultas de todos estos argumentos y vacilaciones, en octubre los británicos casi abandonaron el bloqueo. Era un acontecimiento extraordinario, porque, desde 1914, el almirantazgo había dedicado muchas energías a planear la guerra económica como principal arma de Gran Bretaña contra Alemania. En diciembre, había barcos británicos descargando comida en Rotterdam, buena parte de la cual acabó llenando los estómagos de los enemigos del Reino Unido. Solo en 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra, el bloqueo aliado pasó a convertirse, con retraso, en un instrumento básico para doblegar a los alemanes.

En lo que respecta al debate del gobierno británico sobre qué estrategia seguir, John Horne y Alan Kramer han escrito que, en 1916, «la guerra, como proceso militar, amenazaba con eclipsar la importancia moral y política de su estallido»[7]. Esto ya era así en la Navidad de 1914. Cualquier ideal romántico que los soldados hubieran manifestado en agosto había muerto, desplazado por nuevas realidades enormes y apabullantes. Winston Churchill pronunció un elogio de las viejas formas, escrito con su ingenio característico y solo una ligera parodia de sí mismo: «Es una vergüenza que la guerra, en su transcurso ansioso, innoble y oportunista, haya dejado de lado [las cargas de la caballería] y se haya volcado en los químicos con gafas y chóferes que manejan palancas de aeroplanos y ametralladoras… [Los políticos] han permitido que la guerra escapase del control de los expertos y personas con la preparación adecuada, las que saben sobre ella, y la han reducido a una mera y repugnante cuestión de hombres, dinero y maquinaria (Men, Money and Machinery )»[8]. Estas últimas palabras reflejaban una nostalgia sincera que compartían muchos militares de primer nivel, aunque sus compatriotas civiles podrían haber replicado que la dirección de las operaciones de 1914 por parte de los profesionales difícilmente refrendaba su derecho a controlar el conflicto.

La Fuerza Expedicionaria Británica desplegaba ahora a 270 000 soldados, organizados en un cuerpo de caballería, a las órdenes de Allenby, y en dos ejércitos, uno comandado por Haig y el otro por Smith-Dorrien. Desde agosto había perdido, entre soldados y oficiales, a 16 200 muertos, 47 707 heridos y 16 476 desaparecidos o prisioneros. Habían perecido cuarenta y siete herederos de títulos nobiliarios, muchos de los cuales pertenecían a un grupo de 150 antiguos alumnos de Eton (que supusieron el 15% de las pérdidas finales de esta escuela en toda la guerra). Estas cifras de bajas parecían lo suficientemente terribles para el pueblo británico, pero seguían siendo pequeñas en comparación con las de otros beligerantes, lo cual refleja la relativamente modesta contribución del país a la guerra de 1914. Por supuesto, más tarde las cosas cambiaron radicalmente en la época del armisticio, y como consecuencia de la recluta obligatoria, casi seis millones de hombres —una cuarta parte de la población masculina adulta de Gran Bretaña— habían pasado por las filas del ejército, y cerca de uno de cada ocho había muerto.

El 20 de diciembre, sir John French hizo una breve visita a Walmer, en la costa de Kent, para encontrarse con Asquith y Kitchener. El primer ministro y sus colegas de gabinete consideraban irritante tener que confiar, en tan gran medida, el rumbo del gobierno y la suerte de la nación a seres tan extraños como los generales, pero ¿quién más había allí con conocimientos militares? Asquith también estaba cada vez más exasperado por las indiscreciones públicas de los altos oficiales, tanto de los optimistas como de los fatalistas. Escribió: «Las autoridades deberían… cerrar con candado la boca de todos los combatientes, ya sean generales o almirantes»[9].

Kitchener estaba alejado sin remedio de sus colegas, pocos de los cuales consideraban agradable su compañía: el joven Cyril Asquith, tras contemplar el rubicundo y venoso rostro del mariscal de campo, comentó con desprecio que «sus mejillas parecían un mapa de la red ferroviaria polaca»[10]. Sin embargo, el vencedor de Omdurmán no era un necio, aunque sí fuera una persona limitada: en una ocasión, propuso enviar el cráneo del «Mahdi», líder derviche fallecido hacía tiempo, desde Jartum a Londres, para su exposición pública. Y también demostró ser mucho más sensible que el comandante en jefe de la FEB. La hermana de Cyril Asquith, Violet, que también estaba en Walmer, le dijo a su amigo Rupert Brooke que sir John era «sorprendentemente optimista con todo, mucho más que padre o K[itchener]. [El comandante en jefe] detectaba grandes señales de “tensión” en los alemanes; dice que, en las tres últimas semanas, ¡casi todos los prisioneros eran profesores!… Pensaba que era bastante probable que se produjera un derrumbamiento repentino y que todo podría haber terminado en abril o mayo, sin que nadie llegase a ningún sitio sensacional ¡como Berlín!»[11].

He aquí otra prueba del escaso juicio de French, convencido de que las ofensivas de primavera planeadas por los aliados occidentales podían producir un resultado decisivo. Era asombroso que el comandante de la FEB no hubiese sido destituido por su deplorable dirección, desde agosto y, sobre todo, en los días previos a la batalla del Marne y durante su desarrollo. En noviembre, se refirió a los comandantes franceses con palabras imperdonables para un comandante en jefe de los aliados en el campo de batalla: «Au fond, son un grupo inferior y uno debe recordar siempre de qué clase provienen, en su mayoría, estos generales franceses». Pero conservó el trabajo porque el gobierno no tenía claro cómo librar la guerra. Muchos de sus miembros —Churchill incluido— seguían albergando la falsa ilusión de que sir John era un comandante competente, defraudado por aliados pusilánimes. Hasta Kitchener se había sentido obligado a elogiar a French ante la Cámara de los Lores, en septiembre, por mostrar capacidad de liderazgo, un «sereno coraje» y una «consumada destreza»; nada que ver con la verdad[12]. La atroz negligencia de sir John —porque su ejercicio del mando, en 1914, merece este nombre— no alteró el curso de la historia porque los resultados los determinaron fuerzas mucho mayores que la FEB. Pero su continuidad como comandante en jefe durante 1915 sí fue una desgracia para quienes se hallaron bajo su mando. Haig, su sucesor, por incomprensivo que parezca a las generaciones posteriores —y, desde luego, sin merecer un lugar entre los grandes comandantes de la historia— fue un director de ejércitos más capaz.

El propio Asquith tendía al optimismo, inspirado más en los sucesos del frente oriental que en los del oeste. Después del fin de semana de Walmer le confesó a Venetia Stanley: «Parece haber razones sólidas para pensar que Austria querrá firmar la paz por su cuenta». A veces, su pensamiento daba extraños rodeos. Le dijo a Stanley que, una noche de invierno, soñó que había sido suplantado en Downing Street por Herbert Samuel, a propósito del cual citaba al príncipe Hal: «¡Un judío, un judío hebreo!»[13]. Pese a carecer de la energía y el instinto precisos para la guerra, Asquith permaneció en el cargo hasta diciembre de 1916. Un apologista podría alegar que los gobiernos francés, ruso, alemán, austríaco e italiano no demostraron mayor sabiduría que la administración liberal británica durante los primeros años de conflicto.

En cuanto al resto del gabinete, Churchill demostró un entusiasmo constante por la contienda, pero ahora temía que el frente occidental se estancara en tablas, con lo cual millones de combatientes se quedarían «mascando alambrada». El primer ministro escribió el 5 de diciembre: «El volátil pensamiento [de Winston] está concentrado hoy en Turquía y Bulgaria, y quiere organizar una aventura heroica contra Galípoli y los Dardanelos, a la q[ue] yo me opongo totalmente»[14]. El propio Churchill estaba cada día más aburrido y frustrado con su papel en el Almirantazgo y ansiaba un mando militar. Después de la guerra sostuvo que fue un gran error no haber celebrado ninguna conferencia estratégica franco-británica en el invierno de 1914, y probablemente tenía razón. La cooperación interaliada se organizó de un modo poco sistemático, más preocupada, al principio, por cómo financiar la guerra que por cómo librarla. Los aliados de Gran Bretaña pensaron que, siendo relativamente escasa la aportación humana de esta, al menos podía pagar la mayor parte de las facturas; y así lo hizo, sobre todo mediante préstamos a Francia. Solo en las desesperadas circunstancias de la ofensiva alemana de marzo de 1918 los británicos hicieron lo que tendrían que haber hecho cuarenta y cuatro meses antes: poner a sus ejércitos bajo el mando de un comandante supremo francés, Foch.

El más brillante de los oradores británicos y el más popular de los políticos liberales estaba de acuerdo con Churchill en que el frente occidental había quedado en tablas. Lloyd George, en privado, sentía con respecto a los generales aliados un escepticismo que acabó derivando en desprecio. Le escribió a Asquith: «Estoy preocupado por cómo pueda evolucionar la guerra, a menos que el gobierno adopte algunas medidas decisivas para controlar la situación. En ninguna parte veo señales de que nuestros líderes y guías militares estén sopesando planes para sacarnos de nuestra insatisfactoria posición actual. De no haber sido testigo de su deplorable falta de previsión, no habría creído posible que hombres con tanta responsabilidad pudieran ser tan poco próvidos»[15].

El canciller estaba a favor de abrir un frente balcánico: aportar hombres y recursos para apoyar las operaciones de serbios, griegos y rumanos e intentar atacar a los turcos a través de Siria. Su idea de que un liderazgo militar más imaginativo podría haber dado con la forma de evitar muchas bajas y conseguir una pronta victoria sobre las potencias centrales era, casi sin duda, errónea; pero él la defendió apasionadamente durante el resto de su vida. Churchill compartía su opinión, en menor medida, cuando escribió, una vez terminada la guerra: «Las batallas se ganan por medio de masacres y maniobras. Cuanto mejor es el general, más aporta en maniobras y menos masacre exige»[16]. Él mismo conservó, hasta empezada la segunda guerra mundial, la falsa ilusión de que si se ponían en práctica suficientes medios militares ingeniosos, se podría obtener la victoria a un coste más moderado. Pero en cuanto a los conflictos del siglo XX, entre poderosos estados industriales, Churchill estaba en un error.

En El general, la novela de 1936 en la que C. S. Forester retrata de forma brillante y desdeñosa a un oficial británico en tiempos de guerra, el autor comparaba a los comandantes de la primera guerra mundial con salvajes que luchaban por extraer un tornillo de una pieza de madera mediante la fuerza bruta y con ayuda de fulcros y palancas. Era una pena, escribió Forester, que no se hubieran dado cuenta de que, con solo hacer girar el tornillo, lo habrían retirado con una mínima parte del esfuerzo. Esta imagen del generalato en tiempo de guerra, que era fundamentalmente la misma que la de Churchill y Lloyd George, ha conseguido el favor generalizado desde entonces. Pero ¿qué pasa si, como creen hoy día muchos estudiosos del conflicto, era imposible «hacer girar el tornillo», identificar algún medio creíble para romper aquellas tablas?

El intento de derrotar a Turquía asaltando los Dardanelos era, probablemente, una quimera con pocas perspectivas de conseguir sus objetivos, aún si la campaña de Galípoli hubiera estado mejor dirigida. Sin duda, Gran Bretaña tenía que combatir contra los turcos para proteger intereses imperiales vitales —en el canal de Suez, por ejemplo—, pero es muy discutible que la operación aliada de 1915 pudiera haber provocado la rendición turca, aún apoderándose de la entrada al mar Negro. Rusia habría obtenido importantes beneficios de la libertad para exportar, sobre todo cereales. Pero sigue siendo poco creíble que el régimen zarista se hubiera salvado y en el frente oriental se hubiera ganado la guerra mediante el envío de armas por el estrecho. La incompetencia institucional del ejército ruso representaba una notable desventaja. Además, en 1915-1916, los aliados occidentales no llegaban a reabastecer de munición a sus propios ejércitos, así que menos aún podrían haber equipado a las fuerzas rusas en la medida necesaria para alterar la historia (aunque, en Londres, algunas voces destacadas estuvieran a favor de permitir que los soldados rusos combatieran con armas de fabricación inglesa, como alternativa cínica a la ampliación del ejército británico en el frente occidental, con su consiguiente «factura del carnicero»). Las operaciones franco-británicas contra Turquía, y el consiguiente pillaje de un Imperio Otomano derrotado, ejercieron una gran influencia en los destinos de Oriente Próximo, pero muy poca en el resultado del conflicto.

El frente occidental era el reñidero de la guerra y, en batallas tales como las de 1914-1918, era casi inevitable que hubiera que matar a muchos antes de poder alcanzar un resultado decisivo. Lo mismo sucedió entre 1939 y 1945: el sustancial descenso en el número de bajas de los aliados occidentales no respondió a un liderazgo mejor que en la contienda anterior, sino al hecho de que, la segunda vez, los rusos cargaron con una parte ingente del sacrificio necesario. La única ocasión en que un gran ejército anglo-estadounidense se encontró cara a cara con la Wehrmacht en un frente limitado —en Normandía, en 1944— algunas tasas de bajas entre la infantería fueron comparables a las de 1916; fue así brevemente, hasta que la línea alemana se quebró y los ejércitos de Eisenhower pudieron explotar su enorme capacidad móvil, que no existía en la primera guerra mundial.

Entre los comandantes de 1914, Joffre, sobre todo, merece una extrema censura por los asaltos del Plan XVII. Pero de no haber tenido el comandante en jefe una elefantina terquedad —o fuerza de voluntad, si se prefiere—, no se habría llevado a cabo la posterior, y victoriosa, contraofensiva del Marne. En el verano de 1914, después de lograr un triunfo sumamente importante en las afueras de París, en la batalla de voluntades con Moltke, la posición de Joffre como director del esfuerzo bélico en Francia era incontestable. Ypres, en octubre, demostró que Falkenhayn no tenía una fórmula de ataque más exitosa que sus homólogos del bando aliado. El ejército de Alemania era superior, institucionalmente, al de sus enemigos, pero ningún general del káiser exhibió verdadero talento: incluso Ludendorff, un maestro de la táctica, demostró ser un pésimo estratega.

Los comandantes aliados, a partir de septiembre de 1914, trabajaron con la desventaja fundamental de que, para recuperar la Bélgica ocupada y la Francia oriental, se veían obligados a atacar, mientras que los alemanes podían ejercer a voluntad su privilegio de actuar a la defensiva y ceder terreno cuando lo considerasen ventajoso. Conseguir la cuota de victorias británicas en el campo de batalla pasó a ser responsabilidad, entre 1916 y 1918, de sir Douglas Haig, que sustituyó a sir John French como comandante en jefe. El pensamiento de Haig estaba muy influido por su experiencia en Ypres, en octubre de 1914. Teniendo presente lo cerca que estuvieron los alemanes de cruzar las líneas, llegó a la conclusión de que si un atacante exhibía determinación y perseverancia —el triunfo de la voluntad— lograría resultados decisivos. Pero hoy no parece plausible que, antes de 1918, ninguna de las sucesivas ofensivas rivales en el frente occidental pudiera haber valido para ganar la guerra. La victoria solo devino posible con el agotamiento de Alemania, la entrada de Estados Unidos en la guerra y una considerable mejora en los métodos operativos del ejército británico (de la que Haig puede reclamar buena parte del mérito).

Nunca hubo un atajo creíble. Según señaló sabiamente George Orwell una generación después, la única forma de terminar rápidamente una guerra es perderla. La reputación de los generales del frente occidental sería hoy mejor si hubieran economizado más las vidas y no hubieran demostrado una conspicua insensibilidad con respecto a las pérdidas; pero es difícil imaginar cómo podrían haber deshecho la situación de tablas. Hasta 1918, los aliados occidentales solo tenían dos opciones, fundamentalmente: o bien consentir la hegemonía germánica sobre el continente, o bien continuar soportando el horrible coste de la resistencia. Era engañoso, y sigue siéndolo, suponer que existía una tercera vía.

Francia pagaría caro ser el principal escenario de la guerra. Al final, la nación movilizó el mayor número de soldados de todos los países implicados —ocho millones— y sufrió las pérdidas más gravosas, en proporción, de todas las grandes potencias: 1,3 millones de muertos de la Francia metropolitana, el 16,5% de los reclutados. Alemania perdió el 15,4%; Gran Bretaña, el 12,5%; Austria-Hungría, el 12,2%; Rusia, el 11,5%, e Italia, el 10,3%. Las muertes francesas equivalieron al 3,4% de toda la población, una proporción superada solo por Serbia y Turquía; y el peaje de estos últimos se incrementó por la espantosa masacre de más de un millón de armenios a manos de sus propios compatriotas turcos. Otros tres millones de soldados franceses resultaron heridos: el 40% del total de reclutados acabaron siendo víctimas, de un tipo o de otro, incluidos uno de cada cinco oficiales. Pero en diciembre de 1914, aunque los franceses reconocían su propia desgracia tanto como los hombres de cualquier otra nación, aún conservaron grandes reservas de voluntad y compromiso, que solo dieron señas de agotamiento con los motines de 1917.

En el imperio de los Habsburgo, muchos de los súbditos de Francisco José admitieron que la guerra era un desastre; los rusos confiaban en que Hungría firmaría una paz independiente. En diciembre, los austríacos —que habían sufrido un millón de bajas, incluyendo los 189 000 muertos en combate contra los rusos— tan solo congregaron a 303 000 combatientes en el frente de Galizia. Conrad insistió ante Berlín en que aún podía alcanzar una gran victoria si Alemania aportaba más tropas, pero también lanzó una sombría advertencia: en primavera, si estos refuerzos no llegaban, el esfuerzo bélico de su país podría desmoronarse. Los rusos, a su vez, creían que otro gran empujón en Galizia podría acabar de derrotar a Austria, aunque en la Stavka también había partidarios de otra nueva ofensiva hacia el interior de la Prusia oriental. Aunque los rusos estaban consternados por sus pérdidas y el conflicto se vivía con desánimo por todo el imperio del zar, ningún grupo articulado —salvo el de los revolucionarios— exigía aún una paz a cualquier precio.

Aquel invierno tuvo lugar en Alemania el desacuerdo más grave, con mucho, en la cumbre de cualquiera de los gobiernos nacionales. El káiser se quejó de que lo excluían del proceso de decisión estratégica. «El Estado Mayor general no me dice nada ni tampoco me pregunta nada», afirmó enfurruñado el 6 de noviembre. «Si en Alemania tienen la impresión de que estoy al mando del ejército, están en un grave error». Pero Guillermo conservaba un poder importante: el de nombrar y destituir al jefe del Estado Mayor que dictaba órdenes en su nombre, como comandante en jefe. Esto influyó de forma crítica en el conflicto abierto entre los generales del káiser, que persistió durante el resto de la guerra.

El cuerpo de oficiales de Alemania pasaría el cuarto de siglo siguiente buscando chivos expiatorios para la histórica incapacidad del ejército de hacerse con la victoria en 1914. Moltke, desde luego, era el candidato principal, pero el prestigio de Falkenhayn quedó gravemente perjudicado por las pérdidas sufridas durante la fallida ofensiva de octubre en el frente belga. Durante los últimos cuatro meses del año, Alemania acumuló 800 000 bajas, de las que 18 000 correspondían a oficiales; de todos estos hombres, 116 000 perdieron la vida. El jefe del Estado Mayor escribió sobre el káiser: «Su majestad está muy deprimido. Es de la opinión de que el ataque sobre Ypres se ha ido al traste y, con él, la campaña… Es una derrota moral de primera categoría». Además, a Falkenhayn empezó a flaquearle seriamente la convicción de que las potencias centrales podrían imponerse a la Entente.

Su solución drástica pasaba por buscar una paz independiente con los rusos, que impusiera reparaciones económicas pero no cesiones territoriales. Creía que si las fuerzas alemanas del este podían desplazarse al frente occidental, los franceses no tardarían en caer. Veía en Gran Bretaña al «archienemigo» de Alemania, opinión que compartían en el Vossische Zeitung: «Inglaterra es la fuerza impulsora de la guerra mundial. Hoy, eso está claramente demostrado y se reconoce en todas partes. Millones de inocentes [sufren por causa del] mercantilismo (Krämergeist), el enriquecimiento de los comerciantes londinenses y su despreciable ansia de dinero. Para Inglaterra, la guerra no es más que un negocio, una competición comercial pensada para destruir al rival, en este caso Alemania, por medios bélicos».

El 18 de noviembre, Falkenhayn presentó a Bethmann Hollweg su propuesta de clausurar el frente oriental. El canciller quedó horrorizado. Al contrario que el jefe del Estado Mayor, él siempre había considerado que la amenaza irreconciliable para los intereses de Alemania era Rusia. Tras rechazar cualquier final del conflicto que no destruyera el potencial ruso, pidió a Falkenhayn que recordara el pacto de los aliados en septiembre, en virtud del cual todos renunciaban a una paz independiente. También se sentía alarmado por las advertencias de Conrad, según el cual, sin más ayuda de Alemania, Austria-Hungría podría venirse abajo. A principios de diciembre, Bethmann visitó el cuartel general de Hindenburg, donde discutió todos estos asuntos con Ludendorff. El sombrío, impulsivo y nervioso general estaba obsesionado con la creencia de que, con más efectivos, podría derrotar a Rusia, lo que a su vez permitiría vencer en el oeste. Despreciaba a Falkenhayn y ni tan siquiera le consultó o informó sobre el envío de varias divisiones alemanas a Conrad, en enero de 1915. Desde entonces, Ludendorff procuró la destitución del jefe del Estado Mayor.

Bethmann regresó a Berlín con una confianza casi ciega en los «orientales». El comandante Hans von Haeften, oficial de enlace de Ludendorff en la cancillería, presionó enérgicamente para que despidieran a Falkenhayn y lo sustituyeran por el vencedor de Tannenberg. Bethmann estaba de acuerdo, pero el káiser vetó la propuesta y sostuvo enfáticamente que jamás nombraría un «carácter dudoso» como Ludendorff, «devorado por la ambición personal». Para sortear a Guillermo, el príncipe Bülow (antiguo canciller) y el gran almirante Tirpitz analizaron la posibilidad de declararlo desequilibrado y situar a su hijo en el trono, con Hindenburg como Reichsverweser o regente imperial. Hindenburg y Ludendorff, durante un tiempo, incluso fueron partidarios de recuperar a Moltke como jefe del Estado Mayor, y marioneta de sus propios intereses.

Aunque aquellas conversaciones terminaron en nada, son un reflejo del ánimo desesperado que imperaba en los pasillos del poder berlineses, cinco meses después de que el gobierno alemán hubiera abrazado con tanto entusiasmo la guerra europea. Si en el frente estaban en un punto muerto, en adelante también hubo tablas entre los líderes alemanes. Bethmann se volvió muy crítico con Falkenhayn —«un jugador… una persona execrable»— y apoyó con entusiasmo la petición de más tropas para el frente oriental, con la noción de que en Polonia se podría ganar la guerra. Más aún, el canciller fue responsable, en persona, de aplastar la propuesta de que las potencias centrales aceptasen que la victoria era inalcanzable y buscasen la paz, al menos en el este. Era irónico que, mientras los aliados imaginaban una Alemania sometida al militarismo prusiano, fuera Bethmann el político que rechazó cualquier acuerdo negociado en el invierno de 1914.

Mientras tanto, la autoridad personal de Falkenhayn, sin el apoyo de ninguna gran victoria como las cosechadas por Hindenburg y Ludendorff, quedó tan debilitada que acabó en el peor caso posible. Aun comprendiendo que cargaba con la responsabilidad de alcanzar un imposible, sin embargo se mantuvo en su puesto durante 1915-1916. El jefe del Estado Mayor se vio obligado a acceder a las demandas de Ludendorff, de envío de refuerzos a expensas del frente occidental, mientras disfrutaba de la estéril satisfacción de ver su propio parecer confirmado: estas fuerzas no consiguieron nada decisivo. Los alemanes volvieron a derrotar a los rusos, una vez tras otra, apoderándose de grandes extensiones de territorio y, finalmente, obteniendo la victoria, reconocida en el tratado de Brest-Litovsk, de febrero de 1918, firmado por los bolcheviques.

En la guerra, Rusia sufrió un total de seis millones y medio de bajas; probablemente, el total más elevado de cualquier país beligerante, aunque las estadísticas son poco fiables. Pero Ludendorff demostró equivocarse al creer que la derrota de los ejércitos del zar podía determinar el final del conflicto en general. Falkenhayn estaba en lo cierto: las victorias del este eran de una importancia ilusoria, en la enormidad de Rusia. Él mismo fue despedido a finales de 1916, tras su fracaso en la toma de Verdún. Hindenburg pasó a ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor, mientras Ludendorff ostentaba el auténtico poder con el título de Erster Generalquartiermeister. Pero los beneficiarios del desastre que hundió a los Romanov resultaron ser los revolucionarios bolcheviques, más que el imperio de los Hohenzollern.

Cuando se acercaba la Navidad, el papa Benedicto XV hizo un llamamiento público para que, en aquellas fechas santas del cristianismo, se suspendieran las hostilidades. Gobiernos y comandantes rechazaron de inmediato la idea, pero sus soldados se mostraron mejor dispuestos. Las treguas espontáneas de 1914 —porque hubo muchas, en todos los frentes, menos en el serbio— atraen con fuerza la imaginación de la posteridad, como símbolo de la inutilidad de un conflicto en el que no había una verdadera animosidad o propósito. Se trata de una conclusión bastante injustificada, porque tales treguas no eran nada inusual. En muchas guerras, a lo largo de los siglos, se han dado intermedios de fraternidad que no sirvieron para disuadir a los soldados de matarse unos a otros cuando acababan. Los accesos de sentimentalismo y autocompasión de diciembre de 1914, casi todos iniciados por alemanes, solo eran reflejo del hecho de que, en Navidad, casi todos los miembros de la cultura cristiana deseaban estar en casa con los suyos, mientras que entonces, millones de ellos se hallaban apiñados y temblorosos entre la nieve y la inmundicia de campos de batalla letales y distantes del hogar. La emotividad que generaban estas circunstancias hizo que algunos hombres tuvieran pequeños gestos de humanidad antes de reanudar los hábitos bárbaros que pedían sus líderes nacionales.

El 24 de diciembre, un soldado bávaro llamado Carl Mühlegg caminó unos quince kilómetros hasta Comines, donde compró un pequeño pino antes de regresar a su unidad, en la línea de combate. Luego tocó un villancico, invitó al comandante de su compañía a encender las velas del árbol y deseó la paz a sus camaradas, al pueblo alemán y al mundo entero. Pasada la medianoche, en el sector de Mühlegg, los soldados franceses y alemanes se encontraron en tierra de nadie. Los belgas, asimismo, salieron de sus posiciones cerca de Dixmude y, a través del canal de Ypres, hablaron con los alemanes, a quienes convencieron de enviar postales a sus familias en el territorio ocupado[17]. Algunos oficiales alemanes hicieron acto de presencia y pidieron ver a un capellán castrense belga. Entonces los invasores le ofrecieron un cáliz que sus hombres habían encontrado durante la batalla por Dixmude, guardado en una bolsa de arpillera atada a una cuerda que lanzaron al otro lado del canal de agua. Los belgas tiraron de ella hacia su orilla con las oportunas expresiones de gratitud.

El día de Navidad, en Galizia, las tropas austríacas recibieron orden de no disparar a menos que se las provocara, y los rusos mostraron la misma contención. Algunos sitiadores de Przemyśl depositaron tres árboles de Navidad en tierra de nadie, con una nota cortés dirigida al enemigo: «Les deseamos, héroes de Przemyśl, una feliz Navidad y esperamos llegar a un acuerdo pacífico lo antes posible»[18]. Hubo encuentros de soldados en terreno intermedio, en los que se intercambiaron tabaco y aguardiente austríacos a cambio de pan y carne rusos. Cuando los hombres del zar celebraron sus propias festividades, unos pocos días más tarde, las tropas habsburguesas les correspondieron.

A lo largo de varios sectores del frente occidental se organizó una competición de canto entre trincheras rivales. En la 2.a división de la guardia alemana, por ejemplo, cantaron Stille Nacht y O du Fröhliche, y alzaron un árbol de Navidad en el parapeto. Cuando los franceses acabaron su contribución coral, los alemanes respondieron con Vom Himmel hoch. Después, el concurso se volvió más nacionalista: los franceses entonaron La Marsellesa, y los alemanes, Wacht am Rhein y Deutschland über alles, antes de vocear tres hurras por el káiser.

Alexander Johnston escribió lacónicamente: «Mi primera, y espero que mi última Navidad en el servicio activo». Cerca de Ypres, Wilbert Spencer vio «nueve o diez luces en las líneas alemanas. Dije que eran árboles de Navidad y resultó que tenía razón… El día de Navidad oímos decir en nuestra lengua “feliz Navidad”, a lo cual nosotros escribimos en un tablón Glückliches Weihnachten y lo levantamos. No había fuego, así que, paulatinamente, fueron apareciendo cada vez más hombres de cada bando y entonces dos de ellos fueron hasta mitad de camino y pidieron ver a un oficial. Fui y hallé que proponían un armisticio de cuatro horas, y acercar a nuestros muertos hasta mitad de camino, para que pudiéramos enterrarlos; hacía unos pocos días, habíamos tenido un ataque con muchas bajas. Así lo arreglé con ellos y entonces, bueno, ¡nunca imaginarías algo así! Los dos bandos salieron y se encontraron en medio, se dieron la mano, intercambiaron los saludos propios de las fiestas y charlaron un rato».

Los hombres del 99.o regimiento de infantería francés, que tuvieron experiencias similares, se sintieron ofendidos al descubrir que, el día de Año Nuevo, los alemanes rompían la tregua abriendo fuego con intensidad. A la mañana siguiente, un teniente bávaro se acercó para explicarles, en todo de disculpa, que a sus superiores, la confraternización les había dado miedo, por el maligno impacto que pudiera tener en una cuestión tan seria como ganar la guerra. Un informe de un regimiento alemán describía otro incidente parecido cerca de Biaches, en el sector del Somme. Algunos hombres de la infantería francesa hicieron señas a los enemigos bávaros y un coronel francés sugirió que un oficial alemán avanzase para reunirse con él. «El teniente de la reserva Vogel, comandante de una compañía en el 15.o regimiento de infantería, dio unos pasos adelante y los oficiales se encontraron entre las líneas. El teniente coronel propuso una tregua por las festividades y el teniente Vogel la rechazó. El teniente coronel pidió entonces, al menos, poder enterrar el cuerpo de un francés que llevaba mucho tiempo caído entre las líneas. Vogel estuvo de acuerdo con la sugerencia y el cadáver fue enterrado por dos soldados franceses y dos alemanes». El informe lamentaba que los intentos de evitar la confraternización hubieran fracasado, pero aseguraba al cuartel general de formación que varios oficiales y soldados habían sido castigados por esta violación de la disciplina.

Gervais Morillon, un joven de veinte años, escribió a sus padres: «Los boches ondeaban una bandera blanca y gritaban “Camarades, camarades, rendezvous”. Cuando nos quedamos quietos, ellos se acercaron a nosotros, desarmados, con un oficial a la cabeza. Aunque nosotros no vamos limpios, ellos están horriblemente asquerosos. Os cuento esto, pero no se lo digáis a nadie. No debemos hablar de ello ni siquiera con otros soldados»[19]. Morillon murió en 1915. En otro lugar, Gustave Berthier, de veinticinco años, escribía: «El día de Navidad, los boches nos transmitieron que querían hablar con nosotros. Dijeron que no querían disparar… Estaban hartos de combates, y estaban casados, como yo, y no tenían diferencias con los franceses sino con los ingleses». Berthier murió en junio de 1917.

Pero la buena voluntad no era universal, en modo alguno. Yves Congar, el niño francés de diez años que vivía en Sedán y había recibido la guerra con gran emoción, vivía ahora la Navidad en territorio ocupado por los alemanes. Aquella noche escribió en su diario: «Espero que el año próximo sea mejor que este. Hace mucho frío. Durante la noche, a papá lo tienen como rehén. No hay misa del Gallo… En la carretera vieja suenan las pisadas de los extranjeros y todo está silencioso y fúnebre… Es la ley del más fuerte. Es invasión y ruinas; es el llanto del hambriento que no tiene ni un mendrugo de pan; es el resentimiento contra la raza que roba, incendia y nos tiene prisioneros; nuestro país ya no es nuestra casa cuando nuestras coles, nuestros puerros y todas las demás cosas están en manos de esos ladrones»[20].

El día de Navidad, el 2.o batallón de los granaderos británicos perdió a veinticuatro hombres: tres muertos, dos desaparecidos y diecinueve heridos; otro de los hombres fue hospitalizado por congelación, igual que otros veintidós, a la mañana siguiente. El 28 de diciembre, el diario de guerra del batallón decía: «Horrible la humedad y el barro. La noche, espantosa. Truenos, granizo y una lluvia terribles, viento muy fuerte y algunos disparos»[21]. En el sector de François Mayer, los alemanes de unas trincheras situadas a unos setenta metros gritaron «Français kaputt!» y mensajes similares. En Nochevieja, a las 12, lanzaron una descarga cerrada a la que los franceses respondieron con un coro de La Marsellesa. Mayer escribió: «Era emocionante oír a todos aquellos soldados elevando sus voces de guerra en respuesta a las balas que pasaban silbando a nuestro lado. Cuando nos callamos, ellos gritaron: “¡Larga vida al káiser!”»[22]. Los comandantes rivales se ocuparon de que las treguas de Navidad no volvieran a repetirse en aquella medida en años posteriores, pero fueron incapaces de impedir muchos entendimientos informales, a nivel local —períodos prolongados de «vive y deja vivir» por ambas partes—, que se convirtieron en rasgo habitual del conflicto en todos los frentes.

Cuando terminó la guerra, el teniente austríaco Constantin Schneider repasó sus experiencias y observó un fenómeno característico en la mayoría de conflictos, pero sobre todo en este, una vez superada la fase de iniciación de un hombre: «No me pasaba nada nuevo; todo parecía una repetición de las sensaciones vividas antes. La guerra se había convertido en un asunto cansino»[23]. De un modo parecido, el marino Richard Stumpf, que servía en la Flota de Alta Mar alemana, escribió en su diario justo después de la Navidad de 1914: «No sucede nada digno de mención. Si describiera las tareas diarias, la lista sería idéntica, un día tras otro»[24].

En Nochebuena, un escritor francés llamado J. J. Chastenet observó en Le Droit du Peuple que las iglesias de Francia habían estado más llenas, desde agosto, que en ningún otro momento desde mediados del siglo pasado: «La gente reza por miedo. Cuanta más gente se vaya acostumbrando a esta guerra… veremos repetir a menos gente y las cosas volverán a la normalidad». Chastenet tenía razón. Mientras que los primeros funerales de los muertos en combate de una población atrajeron a multitudes, una vez familiarizadas con estos sucesos las muchedumbres se dispersaron otra vez. En los primeros meses, muchas comunidades rurales francesas aceptaban refugiados de Bélgica y del noroeste de Francia. Para Navidad, había tres millones de personas en esta situación: una carga gravosa para quienes los albergaban y alimentaban. Cada vez había más ciudades y pueblos que volvían la espalda a los de fuera y los calificaban de plaga: seres sucios o inmorales, pulgosos o incapaces para el trabajo agrícola.

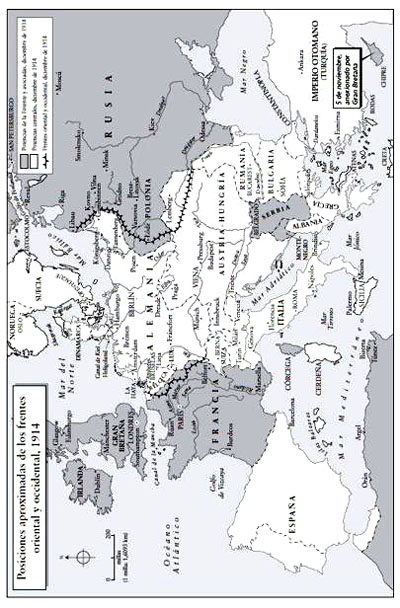

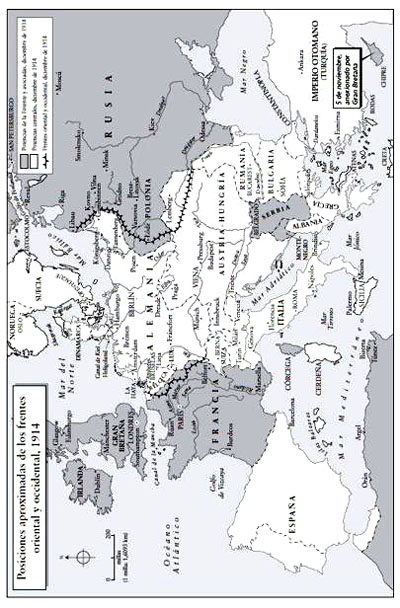

En agosto, los maires locales se vestían solemnemente, con abrigo negro, medallas y banda de alcalde para visitar a las familias y anunciarles la trágica pérdida. Pero al cabo de cinco meses, muchos de estos dignatarios delegaban este trabajo en el maestro local. En uno de estos casos, una mujer llamada Marie Plissonier, en el pueblo de Lavadens, en Isère, asumió el antiguo trabajo del cartero, que había partido a la guerra, porque parecía la persona con más empatía para entregar las malas noticias que llegaban con suma frecuencia. Ella contaba: «La gente reaccionaba de formas distintas, claro. Algunos recibían la noticia histéricos, pero la mayoría quedaba como anestesiada, como si de algún modo ya se lo esperasen»[25]. Al final, en Lavadens, murieron treinta de los cuatrocientos reclutas, y más de un centenar resultaron heridos. En el ayuntamiento del pueblo, la señora Plissonier también presidía reuniones informativas regulares, en las que explicaba el avance de la guerra con la ayuda de mapas y periódicos. Al principio, a estas sesiones acudía mucha gente. Más tarde, sin embargo, cuando los frentes quedaron congelados, el público empezó a disminuir y acabó por desaparecer. Cada día terminó siendo muy parecido al anterior, y esto era igual para los civiles, en su hogar, que para hombres como Constantin Schneider, en el campo de batalla.

A finales de 1914, la guerra había dejado de parecer interesante o gratificante para nadie, a excepción de una pequeña proporción de sus participantes; al contrario, representaba un deber profundamente desagradable, que cada uno soportaba con distintos niveles de estoicismo. En el frente oriental, la mayoría de los soldados habsburgueses y rusos habrían recibido la paz con alegría, fueran cuales fueran los términos, pero sus gobernantes querían otra cosa. Entre los soldados occidentales, sin embargo, pese a todo el disgusto que sentían por sus circunstancias personales, pocos estaban ya preparados para no creer en la victoria o plegarse a las exigencias de sus enemigos. Durante otros cuarenta y seis meses de guerra, mostraron una considerable disposición para sufrir, obedecer y, en caso de necesidad, dar la vida. Parece un engreimiento, por parte de las generaciones posteriores, afirmar que con ello demostraban una necedad irracional. Sostener que los aliados occidentales deberían haber aceptado la hegemonía alemana como precio justo por librarse del fangoso panorama de Flandes parece una propuesta tan simplista y dudosa hoy como lo fue en aquella época para la mayoría de quienes lucharon por Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Y eso era lo que implicaba abandonar la guerra. Hasta 1918, tras sufrir la derrota en el campo de batalla, Alemania no estuvo dispuesta a abandonar su brutal ocupación de Bélgica y la Francia oriental y renunciar a sus ambiciones dominadoras.

Serbia pagó un precio espantoso por haber desafiado a Austria en 1914: durante el año siguiente, las potencias centrales invadieron el país y los restos de su ejército se resignaron al exilio. Pero mucho después, tras haber perdido el dominio sobre su propio país, la adhesión a la causa aliada permitió a los serbios alcanzar una de las victorias pírricas más notables de la historia, al llegar la paz: hicieron realidad su gran ambición, la creación de una Yugoslavia que englobaba buena parte del imperio oriental de los Habsburgo; un estado que duró más de setenta años. También Rumanía, aunque en 1916 sufrió mucho, al entrar en guerra con el bando aliado, consiguió en tiempo de paz la recompensa de más tierras de las que luego demostró ser capaz de mantener. Los italianos se embarcaron en la contienda en 1915, persiguiendo claramente un botín territorial. En 1918 también recibieron su parte del territorio habsburgués, que incluía el puerto de Trieste; pero aquellas tierras les costaron 460 000 muertos. Los polacos sometidos al dominio ruso, austro-húngaro y alemán se unieron para proclamarse estado independiente el 7 de octubre de 1918, aunque, para conservar las fronteras, tuvieron que combatir a los bolcheviques rusos hasta 1921. El 28 de octubre de 1918, se declaró en Praga una república checoslovaca, y el 1 de noviembre, Hungría anunció su independencia de Austria. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania también se declararon estados independientes.

Estados Unidos obtuvo inmensos beneficios económicos con la venta de armas y otros productos a los aliados occidentales, y en menor medida a Alemania, durante los primeros treinta y tres meses de contienda. Su entrada en la guerra, en abril de 1917, ejerció una influencia moral e industrial clave para el resultado, aunque desde el punto de vista militar fuera marginal. La adhesión de las fuerzas estadounidenses, lógicamente, alentó a los aliados y desanimó a las potencias centrales; y compensó más que de sobra la retirada rusa del conflicto en marzo de 1918. Japón se convirtió en el único beligerante que salió del conflicto con el botín exacto por el cual había entrado en la guerra, en el bando aliado, en 1914, y lo hizo con un coste insignificante, tanto en dinero como en sangre derramada. De este modo, los japoneses tuvieron más motivos para celebrar su participación que ningún otro pueblo. Entre los vencidos, la guerra costó al imperio de los Habsburgo la muerte de un millón y medio de militares; a Alemania, dos millones; y a Turquía, 770 000. El imperio de Guillermo se convirtió en una república, con la caída de la dinastía Hohenzollern, y lo mismo sucedió en Austria con el final de los Habsburgo. El Imperio Británico perdió más de un millón de hombres, de los cuales más de 800 000 eran del Reino Unido; los imperios ruso y francés acumularon bajas de aproximadamente 1,7 millones cada uno. La revolución bolchevique acabó con los Romanov y dejó a Jorge V de Gran Bretaña como el único gran gobernante imperial en Europa.

La posteridad sigue sin entender cómo los líderes de las grandes potencias del mundo —en su mayoría, hombres que no eran más estúpidos ni malvados que sus contemporáneos— pudieron, primero, permitir que la guerra tuviera lugar y, luego, continuarla durante cuatro años más. Parece un error tachar de sonámbulos a los gobernantes de la Europa de 1914, y en especial a los de Austria y Alemania, porque eso implicaría que no eran conscientes de sus actos. Es más adecuado llamarlos «negadores»: prefirieron insistir en políticas y estrategias sumamente perjudiciales antes que aceptar que era poco plausible llevarlas a cabo y, en retrospectiva, que se había fracasado. La causa inmediata más importante de la primera guerra mundial fue que Alemania decidió apoyar la invasión austríaca de Serbia, con la convicción de que las potencias centrales podrían vencer en cualquier conflicto más general que una acción como aquella pudiera desencadenar. Al zar, sus ministros y sus generales podríamos tacharlos simplemente de necios, e incluso temerarios, por hundir su precario sistema de gobierno entrando en guerra por Serbia; pero reaccionaron a una iniciativa austríaca, por lo cual el oprobio moral debe permanecer en Viena. A la hora de precipitar el desastre, una fuerza clave fue la soberbia institucional del ejército alemán, encarnada en la incompetencia de Moltke. El comportamiento de Viena y Berlín (y, en menor medida, el de San Petersburgo y París) quedó alterado por el ansia de alcanzar un resultado decisivo en lugar de una sucesión de crisis inconcluyentes.

No obstante, pese al enorme esfuerzo invertido en la propaganda bélica —o quizá por ello mismo—, al cabo de una década del armisticio, el cuerpo político británico que llevó al país a la guerra perdió a ojos vistas la confianza de muchos de quienes la habían librado. Los soldados, sobre todo, se echaban atrás ante lo que consideraban debilidad moral de la sociedad a la que habían regresado. Algunos hicieron extensivo el distanciamiento a las causas por las cuales se había entablado el combate. El abuelo del autor, el que fuera oficial de artillería Rolfe Scott-James, contaba que un viejo camarada decía, en 1923: «Algunos no podemos evitar pensar que hicimos la guerra para nada». Scott-James añadía: «En la voz del hablante no había rabia ni desesperación. Con un ligero gesto de encoger los hombros expresaba, sencillamente, su desilusión». En aquella época, esta opinión aún era minoritaria, en comparación con la fe de Henry Mellersh y los suyos, que hemos citado más arriba. Pero en las décadas siguientes, cada vez más gente se sumó a la opinión de que los enemigos contra los que Gran Bretaña y los aliados tomaron las armas no merecían una guerra como la merecieron los nazis, una generación después. Estos puntos de vista opuestos estuvieron decisivamente influidos, sin duda, por el hecho de que los soldados de 1918 regresaron de Francia a una sociedad que, lamentablemente, no había experimentado ninguna reforma y solo les ofrecía los frutos más estériles de la victoria; mientras que los de 1945, al regresar, se encontraron con un gobierno laborista empeñado en crear un estado del bienestar. En el siglo XXI, la mayoría del pueblo británico sigue mostrando un triunfalismo extravagante con respecto a la actuación de su país en la segunda guerra mundial, al tiempo que exhibe un ansia extravagante de descartar todo argumento a favor de resistirse a la agresión alemana en 1914.

La culpa de la contienda recae principalmente sobre Alemania; en la actualidad, los argumentos a favor de esta idea siguen siendo abrumadoramente sólidos. Aunque no conspirase para hacer estallar la guerra, rehusó utilizar su poder para contener a Austria y, de esta forma, impedir el estallido. Aunque Berlín no pretendiera maquinar una conflagración europea general, deseaba una guerra porque creía que se haría con la victoria. El mayor error de los líderes alemanes fue contemplar sus grandes ambiciones a través del prisma de los guerreros, suponiendo que la batalla bastaría para consolidar y aumentar el poder; con ello subestimaron enormemente el peso económico e industrial del poderío de su país. El káiser, Bethmann y Moltke intentaron asestar un golpe magnífico e implacable, al estilo de Bismarck, que el propio Bismarck nunca habría emprendido.

Una vez comenzada la contienda, sería un completo error suponer —como tanta gente hace en el siglo XXI— que no importaba qué bando fuera el vencedor. El tratado de paz de Versalles, firmado en 1919 a instancias de los aliados, fue burdo; pero de haber sido los alemanes quienes hubieran dictado los términos en calidad de vencedores, la libertad, la justicia y la democracia europeas habrían pagado un precio muy elevado. Durante la primera guerra mundial, Alemania adoptó unos objetivos territoriales poco menos ambiciosos que los pretendidos por Hitler en la segunda. Parece, por lo tanto, fuera de lugar calificar de «fútil» la indudable tragedia europea de 1914-1918, una opinión que la posteridad ha asumido, ante todo, a partir del coste humano de la experiencia militar. Si el Kaiserreich no merecía triunfar, quienes lucharon y perecieron en la batalla (a la postre, victoriosa) por impedir este resultado no fallecieron por nada, salvo en la medida en que todos los sacrificios de todas las guerras son dignos de lamentación.