A mediados de octubre, en Bélgica, mientras los soldados del rey Alberto se replegaban desde Amberes, más al oeste las fuerzas aliadas y las alemanas salían a campo abierto de forma impetuosa y desordenada, con la dificultad adicional de no tener nunca certeza sobre los movimientos del otro. A Joffre le había inquietado que sir John French solicitara trasladar su contingente al flanco izquierdo aliado: si estallaba otra crisis estratégica, hallarse cerca del mar podría incitar a los británicos a escabullirse de regreso a su país, tal como su comandante en jefe había ansiado hacer en agosto. Pero en el Aisne había pocas probabilidades de lograr algún avance significativo, mientras que en el noreste la potente caballería británica podría resultar útil. Además, sería mucho más fácil aprovisionar a la Fuerza Expedicionaria Británica desde Inglaterra, mediante los puertos del Canal. En consecuencia, Joffre accedió al cambio solicitado. El ejército continental de Gran Bretaña pasó la segunda semana de octubre en ruta hacia Flandes. La infantería viajó en tren, mientras la caballería disfrutó de una pausada cabalgata de una semana por la Picardía, con una agradable temperatura otoñal, haciendo paradas en pueblecitos hospitalarios. Quienes sobrevivieron a aquel año dijeron que este había sido el último contacto con una relativa felicidad y comodidad, antes de que las sombras se cernieran sobre ellos.

El día 13, los alemanes entraron en Lille, cantando Die Wacht am Rhein con la compañía de las bandas de música del regimiento, y se sorprendieron de encontrarse con tranvías que traqueteaban por las calles al lado de sus columnas. Joffre expresó luego su sentimiento de agravio por haber perdido la gran ciudad industrial: afirmaba que si el ferrocarril no hubiera estado ocupado en trasladar a los británicos a su conveniencia, los refuerzos franceses habrían podido llegar a Lille y conservarla. Sin embargo, resulta una teoría poco creíble; y la FEB llegó al norte justo a tiempo para representar un papel clave, aunque su comandante no tuviera idea de cuál sería su naturaleza. En uno de sus raptos de optimismo, sir John se convenció de que, en el noroeste de Bélgica, los alemanes eran débiles. Creyó que los tres cuerpos que ahora encabezaba podrían avanzar con rapidez, tomar Brujas y seguir presionando hacia Gante.

Además de las falsas esperanzas, circulaba una nueva epidemia de rumores. Uno de los comandantes de división de French, Charles Monro, de quien cabría haber esperado más conocimiento, afirmó con seguridad: «Cuantiosos refuerzos rusos están de camino y ya han desembarcado en el norte de Inglaterra». Un oficial de rango inferior, Lionel Tennyson, fue algo más cauto al escribir, después de ojear el periódico del 11 de octubre: «Se dice que Amberes ha caído, pero que franceses y rusos siguen obteniendo victorias; se ha dicho tantas veces que ya empezamos a no creérnoslo»[1]. Pero la vivacidad que transmitía el comandante en jefe de la FEB también se hizo notar entre los periodistas que frecuentaban el café Napolitain de París, uno de los puntos de encuentro y chismorreo más concurridos. Un corresponsal del New Statesman informó desde su terraza: «Hace un mes, todo el mundo estaba serio y preocupado; hoy, todo el mundo estaba contento. La victoria [está] en el aire. Confío en que no nos estamos dejando llevar por un optimismo prematuro, pero no podemos evitar pensar que las cosas van realmente bien»[2].

En realidad, había más de cinco cuerpos alemanes concentrándose al norte de Lys, en la ruta de la FEB. Falkenhayn estaba reuniendo otro ejército más, el 4.o, que capitanearía el duque de Wurtemberg, para atacar por la derecha del príncipe Rupprecht. Muchas de sus unidades las formaban reservistas con una instrucción insuficiente y dirigidos por veteranos «rescatados» de su retiro. En octubre, uno de estos regimientos perdió a su oficial al mando y a los comandantes de los tres batallones, pero debido a los achaques, más que a las heridas. Si algunos de los hombres de mediana edad ya no eran útiles para el combate, la mayoría de los soldados jóvenes apenas sabían nada al respecto. Todas las formaciones estaban escasamente equipadas: a varias se les distribuyeron uniformes y pertrechos que databan de 1871, y carecían de palas y de cocinas de campaña. Para desesperación de los artilleros, había pocos cañoneros con nociones de cómo manejar a los caballos de sus equipos. Pero, fuera como fuese, era una gran masa de hombres y estaba a punto de echarse sobre los aliados.

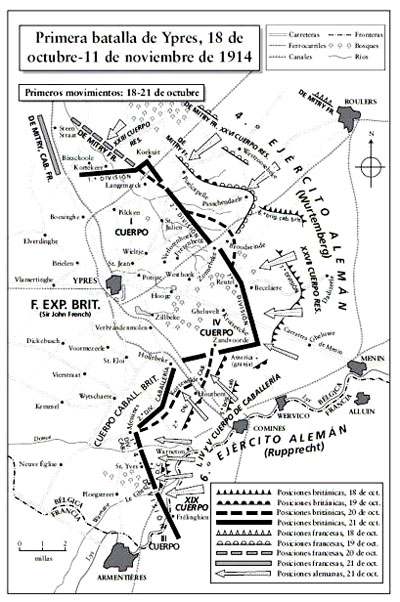

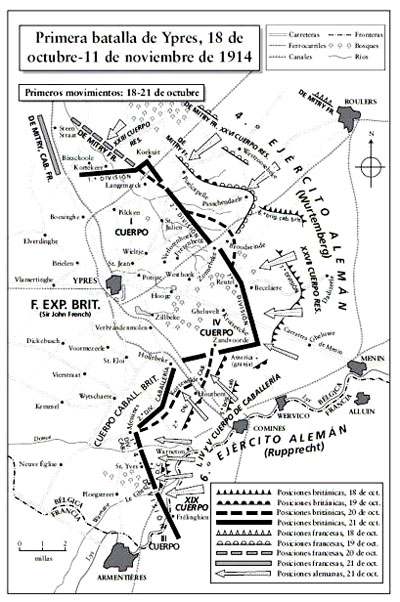

La nueva ofensiva por Bélgica empezó en serio el 18 de octubre, cuando el ejército de Wurtemberg cayó sobre los belgas cerca de la costa del Canal. Los alemanes mostraron una insensatez táctica similar a la que habían mostrado antes los franceses. Una narración de un ataque del día 20 describió la muerte del capitán Hans Graf von Wintzingerode, que se adelantó montado en su corcel y, «blandiendo la espada en alto, incitó repetidas veces a sus hombres a atacar». Wintzingerode sufrió el destino que cabía imaginar: fue alcanzado por varias balas. Después quedó abandonado entre las dos líneas, bajo una intensa y fría lluvia. Transcurridos seis días con sus seis noches, lo encontraron y recogieron, y al poco tiempo expiró en un puesto de socorro.

La mañana del 23 de octubre, Charles Stein y sus compañeros de la granadería belga avistaron a unos alemanes que avanzaban arrastrándose. Los defensores ocuparon sus posiciones de tiro en silencio y esperaron. Cuando los atacantes estuvieron a unos trescientos metros, «todos se pusieron en pie a un tiempo y corrieron hacia nosotros gritando como bebés con dolor de muelas. Pero en ese mismo momento nuestras ametralladoras y fusiles empezaron a “cantar” y pudimos contemplar, con sumo placer, que muchos alemanes caían abatidos y los otros huían tan rápido como podían»[3]. Peter Kollwitz, aquel hijo de una artista que en el mes de agosto anterior había abandonado las vacaciones noruegas para servir alegremente a la madre patria, estaba entre los que aquel día hallaron la muerte en los alrededores de Dixmude.

Pero los atacantes ganaban terreno: el día 24, habían conseguido cruzar el Yser. El soldado belga Edouard Beer, veterano de Amberes, contempló el éxodo de refugiados de la ciudad de Malinas: «Toda la población huye de los bárbaros. ¡Qué trágico cortejo de desgraciados! En sus carros cargan las cuatro piezas del mobiliario —los recuerdos más valiosos— que han podido salvar de la devastación. Una columna de madres que toman a sus bebés en brazos, para protegerlos del frío, mientras los otros niños se aferran a ellas. Una columna de ancianos, muchos de ellos enfermos, a los que solo el pavor ante el enemigo ha dado fuerzas para moverse. ¡Y pensar que nosotros, los valerosos soldados de la comunidad, con frecuencia nos vemos obligados a negar a estas personas el acceso a las carreteras por las que podrían continuar sus viajes al Calvario! ¡A veces, cumplir con la propia obligación resulta muy duro!»[4].

El ejército británico adoptó una postura de inflexible desprecio hacia sus camaradas belgas, pero hasta la última semana de octubre algunas unidades belgas mantuvieron una resistencia efectiva: las historias alemanas apenas aluden a la supuesta debilidad que los hombres de sir John French consideraban endémica entre los soldados de Alberto. Se produjeron violentos combates cuerpo a cuerpo entre medio de la red de diques y canales, en la que los atacantes se vieron obligados a improvisar puentes de ingeniería que en numerosas ocasiones acabaron destruidos. Los belgas protagonizaron repetidos contraataques. Cerca de la costa, los alemanes sufrieron considerablemente por el fuego de las patrulleras de la Marina Real británica, que recorrían el litoral. El 27 de octubre, un comandante alemán informó, al borde de la histeria: «La agresividad del batallón se ha desvanecido por completo». El frío, la lluvia y el barro castigaban a ambos bandos. Por todas partes, se daba lo mismo: los alemanes avanzaban con lentitud y muchas pérdidas.

La moral de los hombres de Alberto decaía a medida que se retiraban y se acumulaban las bajas. Según escribió la señora Mayne, la enfermera británica que atendía a los heridos belgas en el hospital de Furnes: «Había un torrente incesante de hombres descompuestos, que entraban y salían. Los patios estaban repletos de camillas empapadas en sangre, con las que te tropezabas en la oscuridad y te dejaban las manos muy pegajosas»[5]. El día 27, el soldado Stein escribió en un tono algo rebuscado: «Sentimos gran cansancio de permanecer en las trincheras». Dos días después, durante un arduo combate, «una mariquita muy delicada vino a posarse en mi mano izquierda. La cogí, la puse en un trozo de papel y me la metí en el bolsillo. La mariquita que me trajo suerte está ahora en manos de mi mejor amiga y espero y deseo que siempre le traiga mucha suerte, como me ha traído a mí». Stein había hablado demasiado pronto. Al poco tiempo, él y sus camaradas se reían, aliviados, porque un proyectil había aterrizado frente a su trinchera y explotó sin causar daños; pero pasados unos segundos, sufrieron un impacto directo: «Sin duda permanecí mucho tiempo inconsciente, porque era casi oscuro cuando abrí los ojos; intenté levantarme, pero no podía moverme y sentía un dolor muy intenso en la espalda». Stein pasó meses en los hospitales británicos, sometiéndose a toda una serie de operaciones.

El 26 de octubre, el comandante de campo belga propuso otra retirada, que el rey Alberto denegó. Pero había quedado claro que, para controlar la ofensiva alemana en la costa, hacían falta medidas drásticas. Si los soldados belgas no podían rechazar al enemigo, habría que reclutar a la naturaleza para que lo hiciese. El 27 de octubre, abrieron las puertas de la esclusa de Nieuport, estando la marea alta, para inundar con agua de mar las tierras de labranza de la zona. El día 31, los alemanes lanzaron un último asalto antes de que la crecida de las aguas los obligase a retirarse. Desde entonces, el flanco izquierdo aliado estaba asegurado: «En cuanto se levantaba una palada de tierra, el agujero se llenaba de agua», se lamentaba un soldado alemán. Cuando las raciones de comida llegaron, con bastante retraso, a algunos de sus camaradas en el frente de Dixmude, muchos ya tenían afecciones estomacales —provocadas, probablemente, por haber bebido el agua contaminada— que les impedían comer. Las tropas belgas se desplegaron de nuevo por detrás de parapetos, en el campo anegado, al oeste de las inundaciones.

Entre los hombres del rey Alberto y los británicos, la infantería de marina francesa luchó denodadamente para conservar Dixmude. Dorothie Feilding escribió:

Nuestros coches estaban en marcha de día y de noche; los últimos tres kilómetros, hasta entrar en Dixmude, se bajaba por una carretera totalmente recta y descubierta, sobre la que caían los proyectiles en cuanto asomaba algo vivo. Hemos hecho muchas carreras por allí, con nuestros vehículos de reconocimiento equipados con camillas… Había ciudades, pueblos y granjas en llamas. A veces, el resplandor ayudaba a ver de noche, pero otras parecía el infierno, con las llamas encrespándose y saltando en la oscuridad; en el estrépito de las casas al desplomarse había algo espantoso. Una noche, mientras conducíamos por las calles de Dixmude, hacía tanto calor, con las casas de ambas aceras ardiendo, que tuve que acelerar al máximo con la esperanza de que todo acabase bien. No puedo entender que los neumáticos no reventasen más veces en mil pedazos, por los cristales, o se quemasen con los rescoldos… Cuando habías sacado a los heridos del frente, no había dónde llevarlos. Por su número, el hospital de Furnes solo podía aceptar a los que estaban al borde de la muerte. Todos los demás tenían que seguir en tren, ¡y qué trenes!… Vagones de ganado con un poco de paja sucia y sin luz, agua ni médicos con los que hablar. En cuanto un tren se llenaba, lo hacían salir, pero quizá se quedara en una vía muerta durante varias horas. Por lo general, los hombres tardaban entre tres y cuatro días en llegar al hospital de Calais, a poco más de sesenta kilómetros de allí. Es fácil imaginar cómo estaban los pobres cuando llegaban a la base. Hombres con piernas rotas, atormentados por las sacudidas, sin una camilla en la que tenderse o una manta que los cubriera, y temblando de frío en sus uniformes empapados de sangre, lluvia y barro[6].

Dixmude acabó siendo para los alemanes, pero a costa de muchas vidas. Más adelante, Feilding se convirtió en la primera mujer condecorada con la Medalla Militar del Reino Unido y con la Cruz de Guerra francesa. Más al sur, los soldados británicos desdeñaban la actuación de sus aliados vecinos. El granadero Wilfrid Abel-Smith escribió: «Los belgas nunca han hecho nada bueno, eso me dicen. No aguantarán un bombardeo; y nadie lo aguantaría, salvo unas tropas muy disciplinadas y entrenadas. Los franceses y los belgas, que no están lejos de nosotros, son de lo más informal»[7]. Era de un engreimiento escandaloso: estas formaciones habían combatido mejor de lo que sus aliados reconocían. Muy pronto, muchos soldados británicos se acobardaron e incluso huyeron de los constantes bombardeos. Un suboficial alemán escribió —dolido, pero con respeto— sobre la batalla por Dixmude: «Los franceses han demostrado ser tipos valientes, de la cabeza a los pies».

Tierra adentro con respecto a las posiciones belgas y francesas, en el terreno donde la FEB empezó a desplegarse en octubre, entre el día 6 y el 14, una fuerza numerosa de la caballería alemana se arremolinó con la intención de evitar que la vigilancia aliada descubriera el avance de su 4.o Ejército. La caballería de Marwitz entró en Ypres —la única ocasión durante la guerra en que lo hicieron— y empezó a buscar alojamientos. Un oficial alemán escribió: «La gente era bastante amable conmigo, pero no demostraba ni antipatía ni simpatía por el avance alemán. A cada tres palabras, lo que repetían era “¡Pobre Bélgica!”». La caballería se vio obligada a abandonar la ciudad rápidamente, pero la consiguiente arremetida alemana fue la más terrible de las experiencias británicas de 1914 y supuso una transformación decisiva de la contienda.

Los hombres de sir John French, al bajar de los trenes que venían del Aisne, pusieron el pie en un territorio aún no afectado por la guerra, donde civiles y militares trataban sus asuntos casi con despreocupación. Un oficial francés quedó sorprendido al encontrarse que unos soldados británicos compraban en Béthune y la gente de la localidad los atendía satisfecha. Se encogió de hombros: «Esto es para ti el alma de Francia. Me impresionó la flemática actitud de los ingleses y el modo irreflexivo en que se aproximaban al peligro. Vi una compañía destinada al frente que avanzaba a paso lento, con pipas en la boca, y los oficiales, con bastón de paseo, como si salieran a jugar al golf. Poco después nos enteramos de que sufrieron un impacto directo y perdieron a varios hombres»[8].

A Joffre le habría gustado que sus aliados gastasen menos flema y más urgencia. Durante las diez primeras semanas de guerra —toda una eternidad, desde el punto de vista de la vivencia—, el ejército británico había sufrido mucho menos que el francés. Algunas unidades de la FEB recordaban días crueles en el Chemin des Dames, pero la vista del campo de Flandes, verde e intacto, les levantó el ánimo e hizo pensar en un nuevo comienzo. Este sentimiento, sin embargo, no apresuró el avance de las tropas. El oficial de comunicaciones Alexander Johnston lamentaba su lentitud en un texto del 13 de octubre: «Ha sido un día de lo más decepcionante: aquí estamos, toda una división, frenada casi todo el día por unos pocos Jägers con artillería carreteada. Por lo que yo veo, todo el mundo está esperando que alguna otra unidad, a la derecha o la izquierda, haga el trabajo pesado. No hemos estado haciendo prácticamente nada porque esperábamos a que actuara la 8.a brigada de infantería, a nuestra izquierda».

Mientras tanto, la 7.a división, que hacía dos semanas que había llegado de Inglaterra, soportaba con frustración unas marchas forzadas que los llevaron por muchas zonas sin apenas avistar a un alemán. Impacientes por entrar en acción y a la cabeza del resto de la FEB, el 14 de octubre sus regimientos entraron en Ypres (nombre que los británicos no tardaron en pronunciar, y rebautizar, como «Wipers»). Wilfrid Abel-Smith, que guió a sus granaderos por el mismo camino dos días después, lo describía como «una hermosa ciudad antigua, de calles estrechas y adoquinadas, con algunos edificios magníficos… Parecía haber una terrible cantidad de curas y monjas… Se hace muy extraño luchar en un país como este; hasta ahora, siempre hemos asociado la guerra con los trópicos»[9].

Henry Wilson, con su curiosa combinación de frivolidad y perspicacia, comentó unos meses antes que pocos soldados británicos prestaban la atención debida a «un país peculiar y pequeño como Bélgica, aunque la mayoría quizá estén enterrados allí antes de cumplir muchos años más». Los hombres de la FEB no tenían ninguna sensación de fatalidad inminente. Aunque sir John French sabía que las formaciones aliadas combatían con ferocidad en dirección al mar, aseguró a sus oficiales que avanzaban hacia el interior de un país vacío, donde se encontrarían con pocos enemigos. La 7.a división salió de Ypres el 15 de octubre, para formar una línea unos pocos kilómetros más al este e ir preparando un nuevo avance rápido en cuanto apareciera el resto de la FEB.

El cañonero Charlie Burrows escribió el día 16: «Nos estamos hartando de toda esta espera y estamos ansiosos por entrar en acción. Los días son nublados y fríos. Hemos oído que la vanguardia enemiga estaba retrocediendo unos kilómetros más allá y le había prendido fuego a un pueblo»[10]. Hicieron unos cuantos prisioneros: un bávaro al que escoltaban por Hazebrouck rezongaba ante un oficial británico porque los civiles franceses lo habían maltratado. «A los prisioneros aliados, cuando llegan a Alemania, se les dan pasteles e incluso bombones; pero a nosotros, nos apedrean. Es inhumano (Das ist unmenschlich)», decía[11]. Pero el grupo de los cautivos sí tenía privilegios que agradecer: su guerra había terminado y ellos estaban vivos.

El domingo día 18, se ordenó a la 7.a división marchar hacia Menin, y protagonizó algunas escaramuzas menores con piquetes y patrullas alemanas. A la mañana siguiente, los pilotos del Real Cuerpo Aéreo hicieron un reconocimiento por la zona este y regresaron con una información de importancia capital: enormes columnas alemanas, cuyo número superaba con mucho al de la infantería británica y su caballería de protección, estarían sobre ellos en unas horas. Se dictó una orden urgente de detener el avance; las unidades volvieron sobres sus pasos y aquella noche acamparon en unas montañas bajas desde donde se dominaba Ypres. Aquí empezó a formarse —aún había trechos vacíos abiertos en ambos flancos— lo que pasó a la historia como «el saliente de Ypres»: una protuberancia fortuita de las líneas aliadas donde, en los años venideros, más de doscientos mil soldados británicos encontrarían su tumba.

Aquel día de octubre, por supuesto, los hombres tan solo creían vivir un alto en unas tierras de labranza, hermosas por no estar afectadas por la guerra. A primera hora del martes 20, una riada de civiles de la localidad se apresuró a escapar hacia el oeste, algunos con su ganado por delante. Los británicos siguieron esperando, pero no por mucho tiempo. A las pocas horas cayó sobre la 7.a división el primer gran asalto alemán, respaldado por un intenso fuego de la artillería; la mayoría de los atacantes eran reservistas poco instruidos y algunos incluso carecían de formación por completo. Los habían mandado en tren a Menin, desde donde habían continuado a pie. Mientras un regimiento avanzaba contra los británicos, el comandante gritaba a sus hombres: «¡Devuelvan al mar a esa chusma mentirosa!».

Los alemanes progresaban penosamente por cerros bajos y pequeñas hondonadas, en un paisaje aún interrumpido por setos, corrales, franjas boscosas y pastoreo del ganado. Atravesaron estos terrenos en dirección a los soldados británicos, que, formando filas de escasa profundidad, ocupaban unas trincheras de poco fondo o, sencillamente, se tumbaban sobre el césped, las raíces o los rastrojos. Estos defensores, a diferencia del resto de la FEB, aún no habían visto nunca la infantería enemiga en masa: la estampa de los soldados de Wurtemberg, ataviados con sus cascos pickelhauben, les pareció formidable. Como antes hicieran los hombres de Smith-Dorrien en Le Cateau y Mons, lanzaron una feroz descarga de fusilería. La leyenda del «minuto demencial» británico se ha exagerado. La intensidad del fuego de fusilería iba disminuyendo y creciendo según los distintos períodos de la batalla; conservar la munición era crucial y allí el número de blancos parecía infinito.

Los hombres de la 7.a división tuvieron que aprender a realizar su trabajo bajo un torrente de balas y proyectiles. Algunos oficiales confundieron coraje con idiotez: el teniente coronel Walter Loring, del 2.o batallón de Warwick, subió por la carretera de Menin al frente de su unidad, a lomos de un imponente caballo blanco. Soltó una maldición cuando una bala le alcanzó el talón y, después de que le vendaran la herida, insistió en montar de nuevo. Al poco tiempo, el caballo había muerto y Loring cogió otro, que cayó igualmente. El coronel acabó muriendo el día 24, renqueante, apremiando a sus hombres con el pie enfundado en una zapatilla de felpa. Fue el primero de tres hermanos en morir a lo largo del primer año de conflicto.

El pueblo de Passchendaele se perdió y permaneció en manos enemigas durante tres años. Las posiciones más avanzadas recibieron órdenes de atrincherarse, pero muchos hombres habían perdido o abandonado precipitadamente las herramientas de excavación y nadie tenía palas pesadas. Escarbaban como podían, algunos con las manos desnudas. El día 21 volvió a caracterizarse por la ferocidad de la acción y el número de bajas. Las primeras tropas que llegaban del Aisne empezaron a sumarse al frente; aparecía una unidad tras otra, justo a tiempo para plantar cara a nuevas oleadas de alemanes, que pronto empezaron a atacar tanto de noche como de día, en un frente aún más dilatado. Pero los soldados del káiser sufrieron graves pérdidas en los días 20 y 21 y distaban de sentirse invencibles. Marwitz, al mando de la caballería, escribió el día 22, tras estudiar las posiciones británicas: «Aquí, todo el campo es un conjunto de pequeños campos cercados y setos reforzados con alambrada. ¿Cómo se supone que atravesaremos tantos obstáculos? El enemigo es hábil a la hora de explotar su potencial y dispara desde el interior de las casas y de unas trincheras que han cavado a una velocidad asombrosa».

Un cabo alemán que participó en el asalto inicial de Langemarck, al norte de Ypres, escribía después con hastío: «¿Quién, aquel día o durante los días venideros, tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo o de lo que pretendíamos, nosotros o el enemigo?… Casi de improviso, ráfagas de metralla sembraban la muerte y la destrucción en nuestras posiciones. Lo que vi y experimenté… pertenecía a la clase de imágenes que podría fabricar la imaginación más salvaje. ¿Qué quedaba de nuestra división?… En cada prado, detrás de cada seto, había grupos de hombres, algunos más numerosos, y otros, menos, ¿pero, qué hacían? ¿Qué podían hacer?». A media tarde del 21, un maltrecho regimiento alemán se descompuso y salió en desbandada después de que hubieran caído todos sus oficiales. Al anochecer, en el pueblo de Poelkapelle todas las casas estaban abarrotadas de heridos traídos del caos de Langemarck. Cuando al día siguiente se reanudó el ataque, el resultado fue idéntico.

Durante varias décadas, los nacionalistas alemanes trataron de evocar un supuesto «espíritu de Langemarck», símbolo de un coraje ejemplar ante las adversidades. Pero era un mito que enmascaraba el hecho de que los ataques alemanes del 21 al 23 de octubre fueron maniobras inútiles, equiparables a cualquiera de las acciones francesas durante las batallas de las fronteras. «Un día sangriento, sin duda», escribió con desánimo el capitán bávaro Ottmar Rutz, el día 21, antes de enumerar los oficiales amigos que habían muerto capitaneando ataques en el camino de Ypres. El fuego británico se mantuvo hasta entrada la noche: «Parecía que no había nadie destinado a salir de allí con vida». Al día siguiente, con grandes dificultades, los alemanes llevaron comida a sus puestos avanzados, para que sus hombres tomaran el primer alimento caliente en dos días (y, para muchos, el último). El 4.o Ejército de Falkenhayn se lamentaba porque las posiciones que tanto costaba tomar de día se perdían de nuevo durante la noche.

Aunque Ypres y el I Cuerpo de sir Douglas se convirtieron en el blanco principal de los asaltos alemanes, las tropas británicas y francesas de más al sur, delante de Armentières y detrás de La Basée, también combatieron con ferocidad durante las dos últimas semanas de octubre. El cuartel general tardó en comprender la magnitud del esfuerzo alemán y seguía enviando hacia las líneas del frente batallones con órdenes de asumir que, al poco tiempo, serían ellos mismos quienes lanzarían el ataque. La realidad fue otra. «Por todas partes por donde avanzamos, nos encontramos con alemanes por delante», escribió el granadero George Jeffreys[12]. Wilfrid Abel-Smith despotricaba el 22 de octubre: «Decir que no tenemos nada por delante es una perfecta estupidez. Hay montones de alemanes y, como ejército, son muy buenos y sus cañoneros son perfectos… Desde luego, mataremos a montones de alemanes, pero siempre habrá muchos más»[13].

Buena parte de la ropa de los soldados británicos estaba hecha jirones después de las penurias vividas desde agosto. Algunos llevaban pantalones de civil; Frank Richards, un veterano fusilero galés, usaba un pañuelo anudado en lugar de su gorra de servicio, perdida hacía mucho. No le importaba: «Parecíamos una banda de ragtime, pero muy animados y preparados para lo que viniera»[14]. Inmediatamente al este de Fromelles, su unidad sacó las herramientas de atrincheramiento: «Poco nos imaginábamos… que estábamos cavando nuestros futuros hogares»[15]. Dos divisiones indias se unieron por la derecha a la línea de la FEB, el 22 de octubre. Era un refuerzo terriblemente necesario, y el primer soldado indio en ganar una Cruz de la Victoria fue un baluchi, el cipayo Khudadad Khan, que obtuvo la medalla manejando una ametralladora en Hollebeke.

Se habló mucho, sin embargo, de lo poco idóneos que resultaban los cuerpos indios para la lucha europea. Frank Richards, que había servido durante años en el subcontinente, escribió luego con el desprecio propio de un soldado raso: «La infantería “nativa” no hizo nada bueno en Francia. Hubo quien escribió en los periódicos que no podían soportar el frío, pero lo cierto es que eran caguetas y si unos pocos proyectiles enemigos estallaban cerca de sus trincheras, eso bastaba para desmoralizar a la mayoría»[16]. El comandante de un cuerpo de la caballería india, el teniente general Mike Rimington, declaró con desdén que sus hombres «solo servían para alimentar a los cerdos». Era una afirmación tremendamente injusta, pues las tropas indias enseñaron al resto de la FEB el arte de patrullar. Pero había una verdad irrefutable: resultaba brutal, aun en un momento de necesidad del Imperio Británico, exponer a mercenarios del otro extremo del mundo al terrible impacto cultural de combatir en Flandes.

Los alemanes atacaban noche y día, y muchas acciones se libraban a la luz de los edificios en llamas. El día 21 de octubre, en la oscuridad, un grupo se acercó a los granaderos profiriendo unos gritos que sonaban verosímiles: «¡Somos la guardia de Coldstream!»[17]. Pero los granaderos atisbaron la silueta de los cascos puntiagudos, recortada en el horizonte, y les dispararon sin piedad. Un oficial escribió: «Se parece demasiado a disparar sobre un rebaño de ovejas, pobre gente. Son disciplinados y hacen lo que les dicen, pero sus ataques nocturnos, en este bosque, se han quedado en que los pobres diablos deambulan sin norte bajo nuestra temible fusilería»[18]. El ganado pacía desatendido y algunos hombres ordeñaban vacas entre los bombardeos. En un ataque, los alemanes llevaron un rebaño por delante de las tropas: bestias y hombres fueron masacrados juntos.

El diario de guerra del 2.o batallón de los Ox and Bucks anotaba el 22 de octubre: «Se acercaron en líneas gruesas y nuestro fuego era sostenido, y la luz, suficientemente buena para apuntar bien»[19]; los alemanes de cabeza cayeron a unos veinte metros de las posiciones del batallón. Aunque la metralla británica infligió algunos daños, en ambos bandos escaseaba la munición de artillería: en su mayoría, las muertes se debieron a las ametralladoras y los fusiles. En un asalto sobre Langemarck, tristemente famoso, mil quinientos jóvenes alemanes perdieron la vida y otros seiscientos cayeron prisioneros. El tumulto de Ypres puso a prueba los límites de la fortaleza humana. Para conseguir que los hombres cumplieran con su deber se invocaban periódicamente castigos extremos —o al menos, la amenaza de sufrirlos—. El soldado Edward Tanner, de la infantería de Wiltshire, fue fusilado el 29 de octubre, tras ser apresado por detrás de las líneas vestido con ropas de civil. El cabo mayor William Walton desertó del cuerpo de fusileros del Rey cerca de Ypres, y fue ejecutado, como cabía esperar, cuando lo apresaron después de varios meses en fuga. Lionel Tennyson amenazó con disparar al siguiente de sus hombres que volviera antes de tiempo de una patrulla de espionaje en «tierra de nadie»[20]. Esta última expresión, de origen medieval —designaba una extensión de tierra sin dueño, al norte de las murallas de Londres, donde se celebraban las ejecuciones—, reapareció entonces en la jerga de los soldados, para referirse al espacio entre trincheras rivales, que podía ser de entre cincuenta y doscientos metros, según los caprichos del terreno.

En los sucesivos choques de Ypres, nacieron en ambos bandos por igual historias de penurias, desgracias, terror, desesperación y sacrificio. Casi todos los hombres compartían la falsa idea de que la FEB se enfrentaba en solitario al poderío enemigo. Una sensación parecida llegó hasta Gran Bretaña. Churchill dejó constancia escrita del profundo pesimismo de aquellas semanas: «La sensación de forcejear —en vano— con un monstruo de una potencia abrumadora y aparentemente inagotable en tierra… me ahoga el pensamiento»[21]. En noviembre volvió a difundirse el temor a la invasión, que afectó brevemente a Kitchener y Churchill, y reforzó su infundada convicción de que el káiser disponía de recursos ilimitados.

Era cierto que Falkenhayn hostigó especialmente al sector británico en Flandes, pero los franceses también sufrieron muchas tribulaciones y su contribución para mantener la línea fue crucial. Los interrogadores alemanes informaron de que los prisioneros franceses se quejaban del rendimiento —supuestamente pobre— de sus vecinos británicos, con palabras comparables a las groserías que sobre ellos mismos habían dicho sus aliados. Al sur del frente de la FEB, los hombres de Foch contraatacaban una y otra vez, manteniendo la presión sobre el enemigo. El sargento Paul Cocho, de treinta y cinco años, un tendero bretón que era padre de cuatro chicos, entró en acción por primera vez en Flandes y quedó abrumado por la experiencia. «No imaginaba que la guerra sería así… He visto tanto caos en nuestro regimiento y un liderazgo tan inadecuado; he visto heridos muy desatendidos… Durante los dos primeros días tuvimos que pasar con trocitos de pan seco, aunque apenas teníamos hambre, en medio de una experiencia emocional tan profunda. Al principio bebíamos vino, porque algunos espabilados fueron a saquear las bodegas de las casas destruidas, y luego solo quedó café frío.»[22] Cocho calificó sus experiencias de larguísima pesadilla de la que solo se despertó cuando lo evacuaron, enfermo, a finales de noviembre.

El 23 de octubre, la infantería francesa inició un desesperado intento por reconquistar Passchendaele. Entre los atacantes de primera fila estaba su comandante, el general Moussy, que los apremiaba gritando: «Allons, allons, mes enfants! En avant! En avant!». Sus hombres respondían: «Bien, mon général!». Pero ante el fuego enemigo, se fueron echando atrás, buscando protección, y el avance perdió impulso. Moussy intentó recurrir al humor: «Il faut absolument arriver a Passchendaele ce soir, ou pas de souper, pas de souper!»[23]. Tanto si al final los supervivientes cenaron como si se les privó de hacerlo, lo cierto es que los franceses no lograron llegar a Passchendaele. Los británicos tenían la sensación de que el propio Moussy se había conducido más como un comandante de compañía que como un general, pero en su propio ejército no fueron pocos los que emularon su comportamiento. Aunque más adelante se habló mucho del «generalato de château», durante la primera batalla de Ypres, los altos mandos de ambos lados arriesgaron la vida con mucha frecuencia y murieron en proporción.

Se estaba desarrollando una competición de dolor y sacrificio. El soldado alemán Paul Hub escribió a su casa el 23 de octubre: «María, este tipo de guerra es desolador hasta el extremo. Tan solo con que veas una hilera de camilleros con sus cargas, sabrás lo que quiero decir. Aún no he tenido ni una ocasión de disparar. Nos las hemos de ver con un enemigo oculto»[24]. La explosión de un proyectil dejó a Hub sordo para siempre, pero el destino de muchos de sus camaradas fue bastante peor. Un suboficial alemán, llamado Knaut, recibió un disparo en el pecho que lo hirió de gravedad; más tarde escribió que se sorprendió pensando con alivio: «Bueno, pasarás la Navidad en casa». Y la ofensiva de Falkenhayn todavía seguía adelante, y con ella, los sufrimientos de sus hombres. El sargento Gustav Sack describió las magras raciones de su unidad en una carta a su esposa Paula, escrita cerca de Péronne, el 26 de octubre. A las 7 de la mañana bebían un café o un té, imposibles de distinguir uno de otro por su textura; y a última hora, de noche, recibían una sopa de campaña y una ración de pan[25]. En lugar de tener una trinchera continua, los hombres ocupaban hoyos en los que dormían sobre paja. En cuanto a la guerra, «todo esto es muy, muy diferente y más demencial de lo que creerías posible… No se ve nada, aunque el malvado enemigo —su sentido del humor era más bien tosco— esté a trescientos o cuatrocientos metros; pero lo oyes todo»[26]. En otra carta añadía: «¡Me estoy congelando! Hoy me toca guardia, de 7 a 7. La luna está en lo alto, hay nubes algodonosas, el amanecer es bonito, hay perdices por todas partes, todo muy pintoresco, pero… ¡hay frío, frío, frío y hambre!»[27].

Todo soldado británico sabía, a estas alturas, que el cese de un bombardeo de la artillería enemiga significaba el comienzo de un asalto de infantería. El capitán Harry Dillon escribió a sus padres, a propósito de un ataque nocturno al que tuvo que hacer frente el 24 de octubre: «Una enorme masa humana de color gris cargaba contra nosotros, corría directamente hacia nosotros con todas sus fuerzas, desde cosa de unos cuarenta metros; más o menos, como del cenador a la cochera… Disparé mi fusil y, casi al mismo tiempo, lo hicieron también los demás. Se veía vacilación en la enorme masa de alemanes. Lo cierto es que algunos cayeron, otros cayeron sobre estos, y así repetidamente. Jamás había disparado tanto en tan poco tiempo… Mi mano derecha es un gigantesco cardenal de tanto tirar del cerrojo arriba y abajo… El fuego fue decayendo y de la oscuridad surgió un enorme lamento. Personas que habían perdido brazos y piernas, tratando de alejarse a rastras; otros, que no podían moverse, exhalaban el último suspiro entre jadeos, con el gélido viento de la noche azotando sus cuerpos destrozados y el estridente resplandor rojo de una granja en la que se veían montones de diablos grises a los que habían matado los hombres de mi izquierda, un poco más abajo. Era una escena horrible, grotesca; algunos se levantaban apoyándose en un solo brazo o recorrían a rastras una distancia corta»[28].

Dillon fue uno de los pocos hombres que, en ambos bandos, no había agotado la emoción y aún podía dirigir un pensamiento hacia aquellos señores de la humanidad que, desde la distancia, habían iniciado la masacre: «Bien, imagino que, si hay un Dios, el emperador Guille tendrá que rendir cuentas algún día. Cuando uno piensa en los sufrimientos de los heridos y luego en las esposas, las madres y los amigos, y pensar que esta gran batalla donde quizá haya medio millón de hombres en cada bando es solo un frente de unos cuarenta kilómetros, y que este tipo de cosas están sucediendo ahora en un frente de casi 650 kilómetros… ¡Y pensar que este hombre podría haberlo salvado todo!».

Los británicos no defendían una línea continua; había amplias brechas por las que los alemanes podían infiltrarse y ganar terreno, tal como habían hecho, a una escala mucho menor, en Mons. Principalmente, aquello todavía era un enfrentamiento entre batallones, donde muchas unidades combatían de forma independiente. La mayoría entraron en acción estando ya diezmados por las bajas del Aisne, donde su número se redujo de los mil hombres a seiscientos, o menos. En noviembre, las cifras habrían descendido mucho más aún. Buena parte de la artillería británica estaba situada por detrás del frente, en un terreno más bajo, y contaba por lo tanto con la desventaja de que sus oficiales no podían ver a los alemanes sobre el horizonte; además, escaseaban considerablemente los proyectiles. Un problema aún más grave era que la FEB disponía de pocas alambradas. En las guerras del siglo XX, la clave de una defensa efectiva radicaba en disponer obstáculos cubiertos por el fuego. Allí había pocos obstáculos y, por lo tanto, los principales impedimentos al ataque enemigo eran las balas o los proyectiles, y nunca se disponía de unas ni otros en número suficiente.

Los británicos bautizaron una extensa plantación de pino serrano, justo al norte de la carretera de Menin, como el «bosque poligonal», por la forma que tenía sobre el mapa. Insospechadamente, en el centro había una escuela de equitación belga, donde varios jóvenes oficiales británicos, de energía desbordante, hacían saltar sus caballos al tiempo que en las inmediaciones caían los proyectiles. El 24 de octubre, aquel lugar se convirtió en el escenario de una larga y cruenta serie de acciones dispersas, en las que grupos de diez, veinte o cincuenta hombres combatían contra los alemanes cuando y donde se encontraban con ellos. Algunos soldados británicos que no habían dejado de disparar hasta que el enemigo tomó sus posiciones cometieron luego el error de tirar las armas y alzar las manos; los mataron con las bayonetas, como en cierta medida cabía esperar. En medio de tamaña carnicería, ¿quién podía aceptar rendiciones a demanda?

Pero para entonces, la acometida alemana había perdido impulso, y los británicos se esforzaron por utilizar aquel respiro para recuperar el terreno perdido. El 2.o batallón de Worcester acababa de retirarse para descansar un poco. «Todos los hombres… estaban agotados y sin afeitar —decía uno de ellos, el soldado John Cole— y sentimos un gran alivio al poder retirarnos a la reserva. Pero nada más llegar nos dijeron que nos necesitaban con urgencia para detener otro ataque alemán… Estábamos que no nos cabía nada más.»[29] Al mando de los hombres de Worcester estaba el comandante Edward Hankey, de treinta y seis años, que había ocupado el puesto de su coronel cuando a este lo ascendieron. Ahora, Hankey guió el batallón en una serie de cargas con bayoneta para recuperar el bosque poligonal. Las avalanchas fueron desesperadas y se cobraron muchas bajas, pero salvaron las líneas británicas. Aquella noche, uno de los ingenieros reales escribió: «¡Qué imágenes tan horribles en el bosque! Hay muertos tirados en grupos por todas partes. Nuestra brigada ha pasado por allí, a la carga, tres veces durante el día»[30]. Una unidad alemana perdió al 70% de sus fuerzas de combate entre los pinos. El regimiento que había capitaneado el asalto enemigo quedó reducido de 57 oficiales y 2629 soldados a, al caer la noche, 6 oficiales y 748 soldados. También se derramó mucha sangre en otros lugares: entre el 20 y el 21 de octubre, los alemanes sufrieron graves pérdidas más al sur, en los alrededores del bosque de Ploegstreet.

El día 25, el capitán Ottmar Rutz observó cómo la artillería pesada sembraba el caos entre los batallones de la guardia británica en Kruiseke, al sureste de Ypres: «El efecto era impresionante; no podían resistirlo. Saltaban fuera de sus trincheras mientras nuestras ametralladoras los tenían en el punto de mira. ¡Había llegado el momento de la venganza!». Rutz contó que el enemigo se desprendía de sus armas antes incluso de que su propia infantería iniciara el asalto. Los alemanes bajaron a las trincheras inglesas e hicieron muchos prisioneros entre los defensores que habían aguantado la descarga. Alexander Johnston anotó ese día: «La razón por la que los alemanes entraron en las trincheras del 2.o batallón de fusileros irlandeses es que los hombres estaban tan cansados que se habían dormido todos». Al final del día, en aquel batallón solo quedaban cuatro oficiales vivos. Los contraataques nocturnos no consiguieron restaurar la línea. A la mañana siguiente, más tropas británicas abandonaron sus posiciones, que pronto cayeron en manos de soldados de la caballería alemana, que se acercaron a pie, pero en buena parte, aún con las espuelas. Los vencedores se lanzaron ansiosamente sobre las provisiones conquistadas, en especial sobre los cigarrillos.

A lo largo de la historia, los ejércitos se habían acostumbrado a librar batallas que duraban, en su mayoría, un solo día; de vez en cuando, dos o tres jornadas; pero luego se iban apagando. Ahora, sin embargo, los aliados y los alemanes exploraron un universo nuevo y terrible de batallas continuas. Se acostumbraron a matar y morir a lo largo de semanas y más semanas, con interrupciones de tan solo unas pocas horas. El grandilocuente oficial al mando de los highlanders de Gordon apremió a sus hombres a asegurarse de que cada uno de ellos daba cuenta de al menos cuarenta alemanes antes de Año Nuevo. Cuando un sargento del regimiento, Arthur Robinson, estaba agonizando a consecuencia de las heridas sufridas el 24 de octubre, se disculpó por no haber logrado cumplir la cuota.

Algunos de los fallecidos eran adolescentes en sus primeras horas de combate; otros eran veteranos. Entre los caídos del día 26 estaba el soldado William Macpherson. Era un hombre de Leith (el puerto de Edimburgo), que había servido tres años en Sudáfrica, con el regimiento real de Escocia, y luego ocho más como policía, en Hampshire, antes de alistarse de nuevo, ahora en la guardia escocesa. El documento lo describe como «esposo de Alice Macpherson, en el 19 de Windsor Road, Boscombe, Bournemouth». El teniente John Brooke, de los highlanders de Gordon, de treinta años, y antiguo ganador de la Espada de Honor de la academia militar de Sandhurst, obtuvo una Cruz de la Victoria antes de morir en su segundo ataque contra las posiciones alemanas al sureste de Ypres, el día 29. El combate de aquel día en las proximidades de Gheluvelt redujo el 1.o batallón de granaderos a cuatro oficiales y un centenar de hombres.

En los últimos días de octubre se vivieron algunos de los ataques alemanes más feroces, con la resistencia británica más desesperada. El lunes día 26, Douglas Haig escribió en su diario: «A las 4 de la tarde, el grueso de la 7.a división se ha retirado del saliente. La mayoría de las unidades, en desorden… Hacia las 3 de la tarde, salí a caballo a ver qué pasaba y quedé sorprendido al ver que los hombres se retiraban aterrorizados. Aun así, algunas unidades de la división sí se quedaron en sus trincheras»[31]. El día 29, el asalto de Ypres estuvo a cargo de siete divisiones alemanas. Un oficial, el capitán Obermann, había pasado buena parte de la noche anterior arrastrándose por tierra de nadie, reconociendo las posiciones británicas en la carretera de Menin. Mientras avanzaba a través de la niebla, a primera hora de la mañana siguiente, fue herido de muerte por la ametralladora de una unidad escocesa. Obermann murió en los brazos de su asistente y fue el segundo oficial al mando que su batallón perdía en Flandes. Uno de los cabos de Obermann acabó precipitando la acción que silenciaría la ametralladora británica, que estaba en manos de un viejo y duro veterano que no paró de disparar hasta que los atacantes tomaron su posición y lo mataron. Desde este punto, los alemanes —muchos de ellos, voluntarios de Múnich— informaron de que las tropas británicas estaban abandonando sus posiciones y corrían hacia la retaguardia, donde se reunieron con su comandante, consternado. Haig condenó el modo en que algunas unidades habían sido apostadas en las laderas más adelantadas, a plena vista del enemigo, y habían pagado por ello.

Pero aquel día también supuso una dolorosa experiencia para los alemanes. El sol fue disipando la niebla a medida que avanzaban, con lo que fueron quedando más a la vista de los cañoneros británicos. Un oficial atacante quedó prendado de los estanques de una granja, cuyas aguas centelleaban con la luz. Vio cómo una serie de álamos se bamboleaba y luego se derrumbaba bajo el fuego de la artillería: la belleza del campo estaba siendo aniquilada progresivamente. A medida que el bombardeo defensivo cobraba más intensidad, muchos alemanes buscaron refugio. Un oficial prusiano preguntó contrariado: «¿Por qué los bávaros no se adelantan? ¿Por qué están allí tendidos?». Con notable reticencia, los atacantes se pusieron en pie y reanudaron la acometida, bajo un fuego renovado. «Allá fuimos», escribió más tarde un oficial alemán, «pero ¿hacia dónde? Para la mayoría de los implicados, fue ir hacia su muerte… Solo siguen con vida cinco hombres de mi sección… Los británicos se habían atrincherado bien en un campo de tabaco, en lo alto de una colina extensa, y luchaban desesperadamente». La artillería alemana disparó demasiado corto, repetidamente, y llegó a provocar bajas en sus propias filas. Resulta sorprendente ver que, tanto en el frente occidental como en el oriental, en muchas ocasiones los cañoneros alemanes fueron descuidados y causaron muchas bajas por «fuego amigo». Aquel día 29, un regimiento bávaro perdió a 349 hombres, por muerte, y un número de heridos proporcional.

Todos los ejércitos —y el británico, especialmente— eran enfermizamente vulnerables al supuesto deshonor de perder una posición. Durante las tres semanas de Ypres, sus líneas avanzaron y retrocedieron repetidas veces, en medio de una sucesión de ataques y contraataques. Se ganaba el terreno, se perdía, se volvía a conquistar, en ocasiones varias veces en días sucesivos. Se produjeron salvajes combates cuerpo a cuerpo en los que los hombres recurrían a las bayonetas, espadas, pistolas y hasta las culatas de los fusiles. Como en la mayoría de las batallas que se vivirían en el siglo XX, las unidades bombardeadas solían abandonar sus posiciones en distintos grados de desorden. Incluso para las tropas más disciplinadas y valientes, era excesivo exigirles que se quedasen en sus posiciones soportando una lluvia de metralla y proyectiles que mataba y mutilaba a los camaradas de su alrededor. Si permanecer en el sitio prometía una muerte segura, los hombres racionales se trasladaban a otro sitio, para disgusto de sus generales. Las trincheras perdidas debían recuperarse —aun cuando no siempre se lograra— en contraataques lanzados a veces en el plazo de unos minutos, aunque lo más habitual era que se tardase una o dos horas; y para entonces, era probable que los alemanes ya hubieran emplazado allí sus ametralladoras Maxim.

Algunos batallones mostraban una firmeza excepcional, mientras otros se hicieron tristemente famosos por la prontitud con que huían. El 21 de octubre, Alexander Johnston apuntó con desprecio a propósito del 2.o batallón de Lancaster del Sur: «Son una panda verdaderamente horrorosa… no se les puede confiar nada, y hoy es la cuarta vez, en esta guerra, que han salido pitando». El día 29, en medio de un intenso bombardeo, escribió: «Fue muy triste saber que a unos pocos del 1.o [batallón] de los Wilts y un buen grupo del 2.o de los South Lancs los encontraron al cabo de un rato, sin aliento y sin nada de equipo… a casi tres kilómetros. Por supuesto, el bombardeo era desagradable, pero no duró mucho y me temo que es una muestra del estado de nervios al que han llegado los hombres». Otras unidades a las que se consideraba poco dignas de confianza eran por ejemplo las de Bedford o Cheshire y los fusileros de Northumberland.

El capitán Ernst Hamilton, uno de los primeros cronistas de la FEB, se excusaba al escribir la introducción de un libro sobre la batalla, que publicó en 1916: «Debe comprenderse sin ningún resquicio de duda que la mención ocasional de batallones a los que se ha expulsado de sus trincheras ni por asomo sugiere ineficiencia [entiéndase como eufemismo por “cobardía”] por parte de aquellos batallones. Es probable que todos los batallones de las fuerzas británicas se hayan visto obligados, en un momento u otro durante los últimos doce meses, a abandonar sus trincheras… a causa de un bombardeo insoportable… A veces, las trincheras perdidas eran recuperadas por un batallón inferior, en toda su esencia militar, al batallón expulsado»[32].

Por encima del nivel del batallón, la dirección británica solía ser deficiente. En las líneas, muchos hombres no solo estaban asustados y agotados, sino que también se sentían dolorosamente solos en sus penalidades. Alexander Johnston se irritaba: «Es perverso cómo algunos miembros del cuartel general de la brigada no salen nunca del refugio subterráneo, en todo el día, por miedo a que les alcance una bala perdida, ¡e incluso se agachan y tiemblan cuando un proyectil estalla a sus buenos doscientos metros!, pero al mismo tiempo van enviando todo tipo de mensajes con las cosas que se deben hacer y, en ocasiones, no se muestran nada comprensivos con los pobres compañeros que están en el frente y reciben casi todo el bombardeo y las incomodidades. Con una mera visita cada dos días, de alguien que tenga autoridad, y alguna palabra ocasional de ánimo, creo que se ayudaría a esos pobres tipos a resistir».

Dos días después, Johnston añadió: «Estoy seguro de que el Estado Mayor no tiene contacto real con la situación y no puede hacerse una verdadera idea del estado de los hombres, ni creo que el general de brigada esté haciendo realmente los esfuerzos suficientes para convencerles de que abran los ojos al verdadero estado de cosas. No me puedo creer que quieran destrozar voluntariamente el corazón de los hombres, según están haciendo». Esta fue una de las primeras manifestaciones de lo que, en el transcurso de la guerra, se convertiría en una cuestión primordial, tras la evolución de la guerra estática. Para ejercer el mando de forma efectiva, los altos oficiales necesitaban situarse, con sus estados mayores, en el centro de una red de líneas telefónicas, establecida por fuerza a una cierta distancia por detrás del frente. Pero esto suponía pagar un coste elevado: abrió una brecha tremenda, psicológica, además de física, entre sus propias circunstancias y las de los hombres a los que mandaban. Aunque algunos oficiales del Estado Mayor no se preocupaban por ocultar que les alegraba haber escapado del combate propiamente dicho, en el frente, pocos generales eran cobardes. Sencillamente, escapaba a su limitada imaginación comprender que los soldados que vivían una pesadilla constante como la de Ypres necesitaban un contacto humano y un apoyo emocional que algunos oficiales de rango superior, prisioneros de décadas de rígidas convenciones sociales militares, no habían aprendido a dar. Lo llamativo no es cuántas unidades británicas se desmoronaron en distintos momentos durante la primera batalla de Ypres, sino cuántas consiguieron mantener la posición.

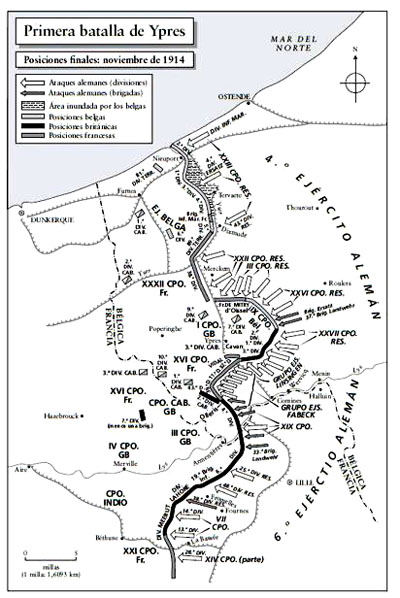

En los últimos días de octubre se formó una nueva fuerza alemana, con el objetivo expreso de abrir una brecha por el sur de la ciudad. Estaba formada por seis divisiones, a las órdenes del general Max von Fabeck. Pero cuando el Grupo de Ejércitos de Fabeck (según lo bautizaron) se echó al ataque, el 30 de octubre, la infantería quedó consternada al ver la debilidad del bombardeo preparatorio. Los cañones de Falkenhayn sufrían una terrible escasez de munición. A lo largo del resto del frente occidental, la artillería tenía racionadas las balas, de dos a tres diarias, para reservar y desviar proyectiles al sector de Ypres; aun así, en este último eran insuficientes para un bombardeo intenso. Las tropas de asalto empezaron la operación cansadas, tras una serie de marchas nocturnas para llegar al frente. Su primer objetivo era Hollebeke y un oficial superior dictó una severa advertencia acerca de las elevadas expectativas del alto mando: «En estos últimos días se han desperdiciado varias oportunidades prometedoras porque cuerpos enteros han permitido que fuerzas muchísimo menores los contuvieran… Los ataques no se están realizando con el absoluto desprecio por el peligro que todo ataque requiere para conseguir un resultado positivo».

En la mañana del día 30, los hombres del 2.o batallón de los reales fusileros galeses, que estaba cerca de Fromelles, se levantaron y desayunaron: tres galletas cada uno, con una cucharadita de mermelada; una lata de carne para cada cuatro hombres; y una ración de ron, de una medida y media de cuchara sopera. El comandante de la compañía de Frank Richards —que no despertaba la simpatía del viejo soldado, pero sí su respeto— recorrió toda la extensión de la trinchera con la espada en una mano y la pistola en la otra, repitiendo a cada sección de soldados, abrigados con sus sobretodos y subidos en las banquetas de tiro, que aquella sería una lucha a muerte. Los cuatrocientos hombres de su batallón hermano, el 1.o de los reales fusileros galeses, estaban en el castillo de Zandvoorde. Recibieron a los alemanes con una tormenta de fuego y entorpecieron su avance hasta ser superados: a mediodía, la mayoría de los soldados habían muerto o eran prisioneros. La caballería real, que había echado pie a tierra, fue atacada en el pueblo vecino, tras una descarga preliminar de noventa minutos; tuvieron que retroceder, dejando atrás a sus muertos, entre ellos a lord Worsley, oficial de ametralladoras del regimiento de los Life Guards. Mediada la mañana, los alemanes tomaron las montañas de Zandvoorde. Un batallón británico intentó recuperar la posición y quedó aniquilado; la mayoría de sus hombres cayeron prisioneros y, al anochecer, solo habían regresado ochenta y seis supervivientes.

Pero los atacantes también sufrieron graves penalidades, no solo en el combate por Zandvoorde, sino también en las demás acometidas. Ese mismo día 30, los alemanes emprendieron otro asalto estéril contra Langemarck, sin disponer de artillería de apoyo. Bajo un intenso fuego, los hombres de una unidad contemplaban consternados cómo su único oficial aún con vida, el teniente Zitzewitz, permanecía junto a un árbol observando las líneas británicas a través de unos prismáticos. Le imploraron que se pusiera a cubierto, pero él hizo caso omiso de sus advertencias hasta que un proyectil cayó cerca y lo derribó: un fragmento le había abierto una herida en el pecho, pequeña pero fatal. Al caer la noche, no se había logrado ningún avance significativo. Al norte de Langemarck, un «oficial sustituto» llamado Franke escribió que lo peor de pasar la noche en el frente era tener que escuchar el gemido desesperado de los heridos, invisibles entre los campos de remolacha, en tierra de nadie: «¡Alemán, por aquí!», «¡Ayúdenme!», «¡Un auxiliar médico!», «¡Ayuda!». Los atacantes mantuvieron la presión sobre Langemarck durante los primeros días de noviembre, con tropas que habían traído del sector costero, donde las inundaciones habían bloqueado el movimiento. Pero no consiguieron nada.

Más al sur, en una reunión de comandantes de unidades alemanas, celebrada al atardecer del día 30, el oficial de mayor rango allí presente anunció que los batallones reanudarían la ofensiva al día siguiente. Ante ello, uno de los oficiales al mando interrumpió con energía: «¡Discúlpeme, Herr Oberst! Se ha hablado de “batallones”. En el centro ya no tenemos batallón. Los hombres llevan cuarenta y ocho horas en combate y hace tres días que no duermen». Afirmó que era imposible reanudar el asalto, lo que despertó la indignación del oficial superior. El coronel explotó: «¿Dice usted “imposible”? ¡No existe lo imposible! ¡Todos somos soldados y debemos asumir el riesgo de la muerte!». El alto mando fue implacable. El asalto se reanudaría el día 31 de octubre.

Uno de los soldados de Wurtemberg, Paul Hub, que combatía en la zona central del saliente, cerca de Gheluvelt, garabateó a su mujer aquel día: «Mi querida María, me siento tan mal que en verdad preferiría no escribirte… Cada día que paso aquí veo más claro lo bello que es estar en casa, y ¡qué multitud de sentimientos me despierta la palabra “casa”! He vivido tamaño horror, recientemente, que no puede describirse con palabras; la tragedia está por todas partes. La lucha es cada día más feroz y no se le ve final. Nuestra sangre corre en torrentes… Me rodea la más horripilante devastación. Soldados muertos y heridos, animales muertos y moribundos, cadáveres de caballos, casas reducidas a cenizas, campos revueltos, vehículos, ropas, armas… No creía que la guerra fuera así… Quedamos muy pocos para plantar cara al inglés»[33].

Por su parte, «el inglés», en clara inferioridad numérica, tenía la sensación de que solo en su bando se pasaba mal. Pero el 31 de octubre, los alemanes soportaron otra contienda feroz a cambio de unos objetivos limitados; aquel día, de hecho, se convirtió en uno de los más sangrientos y —para los británicos— de los más peligrosos de la batalla. Messines era un pueblo con una iglesia, un molino y una calería, con una población media de unas 1400 personas. Ahora, sin embargo, lo defendían el 11.o regimiento de húsares y el 9.o de lanceros, desmontados. Abrieron troneras en todas las casas e hicieron que los atacantes sufrieran terriblemente por cada metro ganado. Los hombres de Fabeck carecían de la potencia de fuego precisa para arrasar sistemáticamente el pueblo y derrotar así a sus ocupantes: hubo que asaltar la mayoría de las casas una por una. Pese a todo, en Messines no había tropas británicas suficientes para frenar la marea. En un lugar, los alemanes adelantaron una batería de cañones de campaña que bombardeó a los británicos desde menos de doscientos metros, lo que dio lugar a varias rendiciones. Más tarde, el sargento de artillería William Edgington escribió: «Un perfecto huracán de cuatro ametralladoras Maxim barrió el otro lado de la calle; si uno le sumaba el resplandor de los edificios que ardían por las bombas incendiarias alemanas, y también sus granadas, la escena era simplemente indescriptible»[34]. Al final, los defensores que lograron sobrevivir se tuvieron que replegar y ceder a los alemanes un importante terreno elevado.

Una de las unidades que se incorporó a la acción el 31 de octubre fue la del regimiento escocés de Londres, un potente batallón territorial con un centro de instrucción en Buckingham Gate, al lado del Palacio. Antes de llegar a Ypres, la unidad había pasado seis deprimentes semanas trabajando en la retaguardia, en parte porque los comandantes de la FEB dudaban de la capacidad combativa de los terriers. En aquel momento de crisis, los enviaron al frente en autobuses de dos pisos, requisados en Londres; quizá fueran los mismos que unos meses antes los llevaban a sus oficinas del centro económico de la capital británica. Llegaron al cuartel general del cuerpo y su coronel fue informado de que la unidad utilizaría el transporte del 1.o batallón de la guardia de Coldstream. Este se interesó por si la guardia no lo necesitaría. «No —le dijeron—, están casi todos muertos».

La primera acción del batallón, en Wytschaete (Whitesheet, en la jerga británica) fue un desastre. A los hombres se les distribuyó una munición que no servía para sus fusiles y, en su intento de recuperar las montañas de Messines, pagaron un precio muy alto: 394 bajas, de las cuales 190 eran por fallecimiento. Resistieron todo el día bajo el fuego y, al quedar desprotegido su flanco izquierdo, intentaron despejar el terreno cargando con las bayonetas, aunque se demostró que la empresa les quedaba grande. El soldado primero Edward Organ vio regresar a los hombres del regimiento escocés: «No eran, en absoluto, una fuerza organizada… porque estaban hechos trizas. Los alemanes los habían acribillado»[35]. Quizá fuera una acción de un coraje admirable, pero a los territoriales les faltó experiencia de guerra —y armas útiles— para sacar algún provecho de su terrible iniciación.

En Gheluvelt, la noticia imperante del día era que la presión alemana se estaba haciendo irresistible: las pérdidas de Rupprecht eran espantosas, pero, a fuerza de número, acabó doblegando las líneas británicas. En una trinchera, los atacantes hicieron doscientos prisioneros; cuando los dirigían a la retaguardia, los proyectiles británicos empezaron a caer sobre ellos y sembraron el caos. A las 12.30, el real cuerpo de fusileros del Rey, el de la Reina y el leal regimiento de Lancashire del norte habían sido expulsados de Gheluvelt; los alemanes también se apoderaron de varios cañones británicos de sesenta libras. Todas las baterías de la zona tuvieron que retirarse con una rapidez apremiante. «Sacamos los cañones justo cuando el enemigo aparece a plena vista, en la colina, y allá vamos», dijo más tarde el cañonero Charlie Burrows[36]. «Cómo logramos salir de aquella es un misterio. Estallan proyectiles por todas partes. Yo voy en el caballo de fuera, que está herido, y a punto de derrumbarse por el agotamiento, pero seguimos adelante —tenemos que hacerlo— por la carretera de Menin. Nunca pensé que saldríamos de aquella con vida. Retrocedemos un kilómetro y medio y nos detenemos en un campo. Perdimos a un oficial, dos suboficiales y un cañonero, y varios conductores resultaron heridos». Hubo que abandonar seis cañones. Gheluvelt cayó.

Los húsares de Oxfordshire, una unidad de caballería formada por voluntarios a la que Winston Churchill había pertenecido hasta hacía poco, había estado actuando como el regimiento del cuartel general del comandante en jefe; pero ahora se desplazaron a Messines. Para ello recorrieron unos cincuenta kilómetros y, tras una larga cabalgata nocturna bajo la lluvia, avanzaron a pie y, nada más llegar, recibieron órdenes de sumarse al combate. «No teníamos ni idea de lo que estaba pasando», recordaba Edward Organ, «pero era obvio que las cosas estaban muy difíciles… Se veían casas y granjas ardiendo, y a nuestro alrededor caían proyectiles. Estábamos en la parte baja de las montañas, protegidos, se podría decir; pero a veces las balas se colaban sobre nuestras cabezas, zumbando como un numeroso enjambre de abejas. Estábamos todos nerviosos —bueno, asustados, supongo— y cuando te asustas, alguien empieza a cantar y todo el mundo corea a gritos… Cantábamos Ragtime Cowboy Joe y nunca la oigo, pero pienso en nosotros allí tendidos y los cañones retronando… Jamás he vivido un día tan ruidoso como aquel primero.»[37]

Los hombres de Worcester habían salvado la línea británica con su contraataque de hacía una semana. A este mismo maltrecho batallón se le volvió a pedir que recuperase el centro de Gheluvelt. Comieron estofado y bebieron una ración de ron, y, a las 2 de la tarde, salieron de sus alojamientos hacia la línea del frente, cargados con bandoleras de algodón llenas de munición extra. Uno de sus oficiales constató que, mientras ellos avanzaban penosamente, una riada de hombres de otras unidades se dirigía a la retaguardia. Más adelante, Haig describió al rey Jorge V las «multitudes de fugitivos que volvían por la carretera de Menin… después de tirar [por ahí] todo lo que podían, incluidos los fusiles y las mochilas, para escapar. Tenían en los rostros una mirada de absoluto terror como jamás antes había visto en la cara de ningún ser humano»[38]. Algunos grupos de soldados británicos ondeaban banderas y fusiles invertidos, y luego se acercaban a las posiciones enemigas con las manos en alto; a los que tuvieron suerte, les aceptaron la rendición.

Contra esta marea, el viejo regimiento del condado cargó bajo un intenso fuego de artillería, ganó casi un millar de metros y llegó al château de Gheluvelt, donde encontraron a un puñado de los borderers de Gales del Sur, que aún resistían. El comandante Hankey hizo sonar, triunfante, su cuerno de caza. Los de Worcester persiguieron a varios alemanes rezagados entre los arbustos, se atrincheraron y luego rechazaron todos los asaltos con el fuego de fusilería. Pero los generales de la retaguardia solo supieron del éxito de Hankey tras un difícil período de suspenso en que temieron lo peor. Sir John French estuvo de acuerdo con Haig en que era probable que la FEB tuviera que abandonar la ciudad y replegarse al oeste de Ypres. En un determinado momento, el comandante del cuerpo se adelantó en su caballo para examinar con sus propios ojos la situación en el campo de batalla y quedó horrorizado por el caos que encontró, con unidades destrozadas en fuga. Su equipo lo vio tirarse del bigote, una señal infalible de que su habitual serenidad se hallaba bajo presión. Más adelante, el comandante en jefe describió aquella tarde como la peor crisis de la FEB en toda la guerra, y puede ser que tuviera razón.

Más al sur, la caballería de Allenby, que había desmontado, seguía resistiendo; pero más allá, los franceses sufrían pérdidas aún peores que los ingleses. A las 2.30 de la tarde, Haig supo, a través del comandante de la 1.a división, que su formación estaba «rota»: uno de sus batallones, el de la Reina, había perdido a 624 hombres, hasta quedarse con treinta y dos efectivos (en su mayoría, cocineros y transportistas). La 7.a división lo estaba pasando igual de mal. Poco después de esta conversación, sobre el cuartel general de la 1.a división en Hooge cayeron proyectiles que mataron o hirieron al comandante y a la mayoría de su Estado Mayor. Sir John French se sumió en la desesperación; pero cuando estaba saliendo del cuartel general de Haig, apareció un edecán con la noticia de que los de Worcester habían recuperado la posición. A las 3 de la tarde, el general de brigada Charles Fitz-Clarence informó: «Mi línea aguanta». Al caer la noche, no quedaba duda de que habían detenido a los alemanes.

Los hombres de Worcester habían conseguido un tiempo de respiro, que permitió a la 7.a división reunir a los rezagados y fugitivos y desplegarse de nuevo. El batallón había hecho avanzar a 370 hombres, y, a lo largo del día, perdió la cuarta parte de sus fuerzas. Durante años, un monumento local a los caídos enumeraba a los que cayeron «combatiendo gloriosamente contra un enemigo mortífero»; en tiempos modernos, más moderados, se habla de que estuvieron «combatiendo gloriosamente contra un enemigo determinado». Los alemanes no quedaron tan impresionados por la acción worcesteriana como los británicos, que se congratulaban de retener el pueblo de Gheluvelt, pero no habían logrado llevar a efecto la penetración total que ellos ansiaban y los británicos tanto temían. Los alemanes consideraron que los vigorosos contraataques de las tropas francesas, más al sur, fueron el factor clave para frustrar su avance del día 31 de octubre. Es discutible. Es muy poco frecuente que una sola unidad altere el curso de una batalla entre ejércitos, pero puede ser que los de Worcester lo consiguieran en Ypres. Lo que es innegable es que, ese día, en lo que atañe a la moral de combate, Foch se alzó por encima de Falkenhayn, cuya voluntad quedó resquebrajada; y esto tuvo graves repercusiones para la suerte de los alemanes.

Los británicos pasaron la noche siguiente alternando entre cavar trincheras y rechazar nuevos ataques alemanes, incluida una ofensiva contra los escoceses de Londres. En palabras del soldado Herbert de Hamel, «no intentaron abalanzarse sobre nosotros, sino que avanzaban con paso constante, cayendo a medida que se acercaban. Por toda su línea estallaban fogonazos. No se oía nada: ni gritos, ni llantos, solo el repiqueteo de los fusiles. Las balas atravesaban el seto que teníamos delante y se encastaban en el terraplén que había por detrás, y todo el rato, mientras intentábamos devolver el fuego, nuestros nuevos rifles se encallaban y atascaban, a veces después de un disparo, otras, de cinco… Pero al cabo de un rato, ya no había más alemanes avanzando hacia nosotros»[39]. El batallón intentó cargar a través de un terreno iluminado por las llamas de los edificios incendiados, pero fue rechazado. El oficial de enlace Paul Maze describió un encuentro con los supervivientes, a la mañana siguiente: «Con la falda escocesa hecha jirones y aspecto de estar extenuado, un sargento de los Escoceses de Londres hacía formar a sus hombres, que estaban allí como marinos a los que se fotografiara en la costa, a la vista del naufragio de su barco»[40]. Una de las bajas fue un empleado de una compañía de transportes de la City londinense, el soldado Ronald Colman, territorial desde 1909. La metralla lo alcanzó en un tobillo y quedó cojo, lo cual probablemente le salvó la vida, al alejarlo de la guerra. La herida no le impidió convertirse, más adelante, en estrella de Hollywood, igual que sucediera —en una insospechada casualidad— con otros tres hombres de su mismo regimiento: Basil Rathbone, Herbert Marshall y Claude Rains.

Aquel día, el domingo 1 de noviembre, George Jeffreys se reunió con sir Thomas Capper, comandante de la 7.a división. El comandante dijo: «Me temo que su división ha pasado un mal rato, señor»[41]. El general respondió: «Sí, tan malo que no queda división y ahora soy una rareza: un comandante de división sin división». Jeffreys, desconcertado, escribió: «Casi parecía tomárselo a broma». La formación de Capper había perdido cuatro quintas partes de sus efectivos en las tres primeras semanas de acción. El desgaste apenas era menos terrible en el resto la FEB. De los ochenta y cuatro batallones de infantería de sir John French, había setenta y cinco con menos de trescientos hombres; dieciocho quedaron reducidos a menos de un centenar.

Foch, alarmado por el visible agotamiento y desmoralización del comandante en jefe británico, envió dos divisiones francesas —con el apoyo de la caballería de Conneau— a ocuparse de parte de la línea de Allenby. Cualquier refuerzo era bienvenido, pero los jinetes franceses aún iban ataviados de un modo tan poco adecuado como cuando empezó la guerra. Una enfermera británica los vio taconear y avanzar ruidosamente: «Hombres de rostro grave… formando un hermoso espectáculo, con sus vivos uniformes y los petos relucientes; era una imagen triste pero maravillosa»[42]. Kitchener, consciente de la consternación de los aliados ante el estado mental de sir John French, ofreció en este punto sustituirlo por sir Ian Hamilton. Sin embargo, Joffre y sus generales —en un gesto sorprendente, en muchos sentidos— prefirieron no dar un salto al vacío.

El resto de la línea aliada no tenía constancia clara de las graves penalidades que vivían sus hombres en territorio belga. Charles de Gaulle, que se había reintegrado a su regimiento, en la Champaña, una vez curada su herida de agosto, escribió en su diario el 1 de noviembre: «Las noticias del norte siguen siendo buenas. Pero qué lento va, ¡por Dios! Vinos de Sauternes y champán, para la comida. Muy alegre. Algunos invitados. Brindamos por la ofensiva. Podíamos oír a los alemanes cantando en sus trincheras. Himnos, sin duda. ¡Qué gente tan rara!»[43].

Aquel mismo día, los alemanes reanudaron el asalto de Ypres, respaldados por una artillería muy potente, buena parte de cuyos proyectiles se dirigían contra las posiciones de la caballería británica. El voluntario bávaro Ludwig Engstler escribió a su familia contando cuál era su papel: «He titulado esta carta “Allseelen”, [Día de los Fieles Difuntos; literalmente, “de todas las almas”]. ¡Dios mío, cuánto se oculta en esas palabras: “todas las almas”!». Describió cómo entraron en Wytschaete, desde cuyas casas y bodegas el fuego británico arrolló a los alemanes. «Éramos demasiado pocos. No había oficiales a la vista y tuvimos que retirarnos… Era una sección entristecida la que daba la espalda a este lugar de muerte. “¿Seguís vivos?”, preguntó uno de los pocos que quedaban». Los aliados acabaron perdiendo Wytschaete, igual que Messines, y su línea volvía a curvarse peligrosamente hacia el interior; pero los alemanes sabían que aún no habían logrado un éxito decisivo. El coronel Klotz, de la artillería, escribió tras el combate del 1 de noviembre: «El enemigo ha sido expulsado de sus posiciones en todas partes, pero a costa de un gran número de bajas en nuestro bando. No se ha abierto brecha».

Al día siguiente no hubo tregua. La unidad de George Jeffreys tuvo que encarar un asalto nocturno el 2 de noviembre: «Podíamos ver a los alemanes muy cerca (había un poco de luna): se acercaban muy despacio y parecían tambalearse ante nuestra fusilería, pero siempre adelantaban unos pasos más. Con ellos iba un tambor, que no paraba de tocar y ahora, como todos los demás, se cubría detrás de los árboles. No lo vi caer y creo que nuestros hombres no le dispararon. El ataque fue apagándose paulatinamente, ante nuestro fuego, pero ellos se habían acercado tanto que resultaba incómodo»[44]. El 3 de noviembre, el comandante de un cuerpo alemán dictó una orden del día, señalando que, a lo largo de tres días, sus hombres habían apresado a unos cuarenta oficiales y otros 2000 hombres de la tropa: «Está claro que los británicos se rendirán si se les ataca con energía. Ordeno, por tanto, que los ataques incluyan toques de clarín y la música de las bandas del regimiento. Los músicos del regimiento que toquen durante los asaltos serán condecorados con cruces de Hierro». Un soldado alemán describió cómo, aquel mismo día, intentaron romper la línea francesa al norte de Langemarck: «Los franchutes estaban muy atentos… en nuestros primeros saltos hacia adelante no caímos bajo el fuego enemigo… Luego, de repente, abrieron un fuego absolutamente letal. A la mañana siguiente nos relevaron. Al pasar lista nos dimos cuenta de que este ataque había abierto boquetes en nuestras filas… La compañía había quedado más o menos eliminada».

Al caer la noche del tercer día, en el cuartel general del Grupo de Ejércitos de Fabeck, se había abandonado toda esperanza de penetración. Sus hombres habían sufrido 17 500 bajas en tres días y la munición de artillería estaba casi agotada. El teniente coronel Fritz von Lossberg, jefe del Estado Mayor de Fabeck, escribió: «Los sucesos del 3 de noviembre demostraron… que no había forma de forzar una operación exitosa en Flandes». Pero añadió que Falkenhayn y el káiser seguían sin querer admitir esta realidad. El propio Lossberg creía que lo correcto, a la vista del fracaso del 1 al 3 de noviembre y durante las semanas previas, habría sido cancelar las grandes operaciones en el frente occidental y desviar las fuerzas hacia el este, donde quizá se podría conseguir una victoria decisiva sobre los rusos.

En las trincheras de ambos bandos, las condiciones se iban deteriorando con rapidez, agravando las penalidades infligidas por la acción enemiga. Bernard Gordon-Lennox señaló el 4 de noviembre: «Al anochecer empezó la lluvia y fue torrencial: a la postre, un final de lo más desagradable para un día de lo más desagradable. Nuestras trincheras están todas sobre arcilla húmeda y en un terreno pantanoso, lo que hace las cosas aún más desagradables de lo que podrían ser, pero hay una parte de satisfacción en saber que las cosas son igual de desagradables, si no más, para los Dutchmen [“alemanes”]»[45]. Gordon-Lennox añadió cansado: «Supongo que uno se habitúa a ver cómo se llevan a sus mejores amigos y solo puede pensar en la suerte que tiene de seguir aquí… por ahora»[46]. No le faltaba razón a la apostilla, pues él mismo halló la muerte seis días después, víctima de un proyectil.

Wilfrid Abel-Smith escribió al respecto: «Cuando pienso en el cansancio extremo del pobre Bernard, hace unos días (lo dejé en su trinchera a primera hora de la mañana y deseé poder ocupar su sitio, tan agotado estaba)… Ahora pienso que él está en paz, lejos de todo este ruido y sufrimiento, y aunque tiene que ser terrible para ella [la esposa de Gordon-Lennox], pobre mujer, para él no puede ser malo, y para ella ha de ser un consuelo saber que al fin puede descansar»[47]. Las generaciones posteriores, apartadas de la religión, sienten la tentación de descartar como tópicos hueros las frases inscritas en piedra en tantísimos cementerios de guerra: «Ha encontrado el descanso eterno», «se ha ganado la paz eterna». Pero estas palabras tenían un significado profundo para muchos de los hombres que vivieron los horrores de Flandes.

El 5 de noviembre, Falkenhayn orquestó una nueva oleada de ataques casi suicidas en los extremos norte y sur del saliente de Ypres, oleada que se prolongó, con alguna tregua, a lo largo de la semana siguiente. Los hombres de ambos bandos la soportaron porque, de algún modo, les parecía fundamentalmente imposible que semejante carnicería y desdicha pudiera continuar mucho más tiempo. El teniente Richardson, de los reales fusileros galeses, escribió: «Las trincheras me están aburriendo espantosamente y me siento terriblemente cansado. Espero que no sigamos en ellas mucho tiempo. Ojalá ordenen avanzar». Durante varios días, el frente británico estuvo sometido solo al acoso de la artillería. Luego, el día 6, la infantería de Falkenhayn acometió de nuevo contra Klein Zillebeke, al sureste de Ypres. Bajo la habitual tormenta del fuego defensivo, algunos alemanes se desmoronaron. Un voluntario describió cómo la unidad a la que acababa de unirse, en las proximidades de Gheluvelt, se descompuso repentinamente y echó a correr bajo un intenso bombardeo. «Todos se precipitaron en tropel hacia la retaguardia, encorvados y abriéndose paso entre los matorrales a lo largo de unos doscientos metros… Nos pareció terrible que nuestra primera experiencia de batalla consistiera en dar la espalda al enemigo». Los días siguientes le parecieron «el infierno en vida», bajo un fuego constante y sin apoyo médico para los heridos.