El 2 de septiembre, entre Suiza y Verdún, los beligerantes batallaban entre sí a lo largo de líneas casi continuas. Una semana después, el frente se había estabilizado en otro centenar de kilómetros, entre Verdún y Mailly. Pero seguía habiendo unos 275 kilómetros de campo abierto entre el Aisne y el Canal, que los ejércitos rivales ni atravesaban ni destruían. Franceses y británicos se esforzaban por hallar el número de hombres necesario para defender sus posiciones. Al norte y al oeste, Falkenhayn vio oportunidades de lograr, antes del invierno, la maniobra envolvente que los ejércitos del káiser no habían logrado concluir en agosto. No tenía claro que aún se pudiera lograr una victoria alemana absoluta; pero incluso si no podía dejar al descubierto el flanco aliado, tomar los puertos del Canal llegando, por el oeste, hasta la misma Calais redundaría en una posición estratégica abrumadoramente poderosa desde la que negociar la paz.

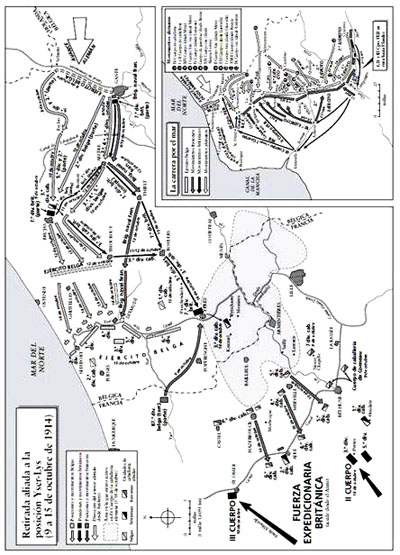

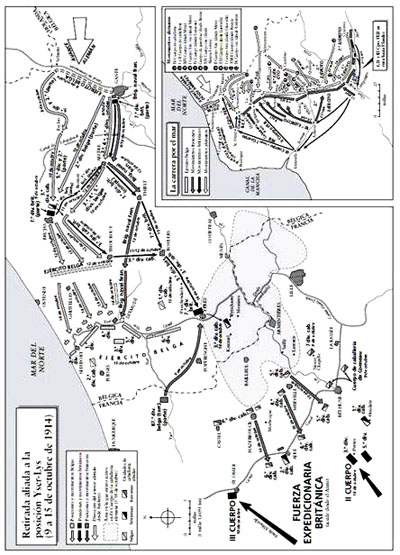

Mientras los ejércitos francés y británico se desplegaban de nuevo para responder a esta amenaza —en una notable proeza de logística y trabajo del Estado Mayor—, sus comandantes sentían un similar arranque de optimismo. Suponían que, en el norte de Francia y la región no ocupada de Bélgica, aún se podía llevar a cabo una campaña de movimiento rápido; algo muy distinto del estéril bombardeo del Chemin des Dames. En septiembre y octubre se vivieron las últimas convulsiones terribles de la campaña de 1914 en el frente occidental. Ante un otoño meteorológico cada vez más deteriorado, los ejércitos en conflicto se enfrentaron en una lucha que suele denominarse «la carrera por el mar», aunque en realidad, ambos bandos tenían menos interés en la costa del Canal que en buscar espacios en los que dejar al otro rodeado. Sir John French eligió trasladar la FEB al flanco izquierdo de los aliados, en parte para simplificar sus comunicaciones con Inglaterra, pero también con la engañosa idea de que su pequeño ejército y su poderoso contingente de caballería podrían aprovechar allí unas posibilidades fantásticas. En cambio, británicos, franceses y belgas se hallaron atrapados, primero, en una serie de batallas de encuentro; luego, en un proceso de asalto feroz que perduró durante algunas de las semanas más terribles de la guerra, en las que los aliados se aferraron precariamente a su línea, frente a las multitudinarias acometidas de los alemanes.

Al asumir el mando, la primera decisión de Falkenhayn —aún consciente de que era un error— fue permitir que el ejército de Bülow intentara de nuevo la penetración por el frente de Soissons-Reims. Después de que ese asalto fracasara, el 16 de septiembre, centró todo el empeño en reforzar su ala derecha. En el bando francés, y con la misma esperanza de rodear a Kluck, Manoury remontó prudentemente el Oise, donde, el día 17, sus tropas chocaron con las alemanas y quedaron detenidas. Joffre empezó a enviar soldados más al norte, con rapidez, para formar un nuevo ejército dirigido por Castelnau, el viejo incondicional de setenta y tres años que había demostrado ser «una roca» en la Couronné de Nancy. Pero sus hombres eran reservistas, sin gran energía ni buena instrucción, y Falkenhayn pudo mover fuerzas para enfrentarse con ellos, formando también su propio nuevo ejército, capitaneado por el príncipe Rupprecht de Baviera. El problema de los alemanes era que el sistema ferroviario de este a oeste, en las zonas ocupadas de Bélgica, Luxemburgo y Francia, estaba mal adaptado para el transporte de un gran número de hombres hacia el norte, desde el extremo sur del frente. Las vías belgas habían sido objeto de intensos sabotajes de los compatriotas del rey Alberto, en su retirada, que además habían enviado a Francia la mayor parte del material rodante. En octubre, la red de ferrocarriles seguía funcionando de un modo imperfecto, aún a pesar de que los alemanes habían asignado 26 000 jornaleros a las labores de despejar los túneles bloqueados y reparar las vías rotas.

Entre septiembre y noviembre, los alemanes enviaron repetidamente refuerzos hacia la costa, pero nunca en número suficiente o con la rapidez precisa para obtener resultados decisivos. Los franceses usaron mejor sus trenes, y esta diferencia resultó crucial. Al atardecer del 23 de septiembre, el 6.o Ejército de Rupprecht subió por el Oise. A Joffre, en el GQG, le faltó agilidad para comprender la importancia del movimiento, pero los hombres de Castelnau lograron frenarlo. Las tropas francesas también contuvieron otra acometida, más al sur, el día 26, donde causaron pérdidas graves. Aquí, de nuevo, los generales de Falkenhayn hicieron avanzar a sus hombres en masa y sufrieron el mismo destino que los de Joffre en agosto, cuando fue su turno de atacar. Pero el auténtico foco de la atención era el norte: en el pecho de muchos hombres de las cuatro naciones aún brillaban esperanzas enfrentadas de lograr un triunfo histórico. Las carreteras de Francia estaban atestadas de jinetes y vehículos que subían hacia Amiens, Arras, Lens o Lille, mientras los trenes transportaban a las formaciones de infantería hasta los puntos de desembarco local.

En las líneas alemanas ocurría algo parecido. El 6 de octubre, el artillero Herbert Sulzbach contemplaba emocionado cómo, columna tras columna, la caballería pasaba junto a su batería, de camino al frente: «Dragones de Darmstadt, cazadores montados de Tréveris, regimientos de Metz, Karlsruhe, Bruchsal, Mulhouse y Cassel: tienen un aspecto terrorífico, con sus lanzas, y sientes que va a ocurrir algo muy gordo… y te embargan la esperanza y la emoción. Vi a bastantes conocidos, entre los hombres que pasaban. ¡Qué extraño que la gente se pueda encontrar en este frente gigantesco, casi en el mismo campo de batalla!»[1]. Sulzbach se entusiasmó casi por igual al descubrirse una barba de varios días y oírse maldecir y gruñir como un viejo soldado: «Es maravilloso ser uno de los millones que son capaces de unirse a la batalla»[2].

El káiser visitó el frente en Chauny e intentó calmar el escepticismo de los soldados con los que se reunió. «Estaréis en casa por Navidad. Os dejaré ir pronto», les decía repetidamente. Hubo esperanzas paralelas en París, donde perduraba la euforia del Marne. En la embajada británica, sir Francis Bertie escribió, el 1 de octubre: «Si Joffre vence y logra tomar la Alsacia-Lorena para Francia, podrá hacer lo que se le antoje»[3]. Pero antes de que se expresaran tales esperanzas civiles, el comandante en jefe francés se había visto obligado a renunciar a la ambición de rodear a los alemanes. Aunque continuaba enviando tropas adelante, Joffre veía que solo podían aspirar a mantener una línea que frustrara el magno proyecto del enemigo. Los hombres del príncipe Rupprecht avanzaban sobre Lille y se habían echado sobre Arras, que, al atardecer del 4 de octubre, amenazaba con quedar rodeado. En respuesta a esta amenaza, Joffre nombró como su segundo al general Ferdinand Foch, con responsabilidad sobre toda el área de operaciones septentrional. En este papel, durante las semanas siguientes, la aportación de Foch fue mantener una resolución férrea. Dijo a sus subordinados que no podía haber retiradas: sus hombres debían morir en sus puestos. Maud’huy, al mando ahora del 10.o Ejército, adscrito a Foch, repelió una gran acometida alemana contra Arras. Al caer la noche del 6 de octubre, la línea era estable. Falkenhayn desvió la atención hacia otra zona.

Los franceses eran muy conscientes de que el destino del norte de su país y el resto de Bélgica no estaba únicamente en sus manos: las tropas británicas y belgas interpretarían papeles cruciales. Desde la última semana de septiembre, al mismo tiempo que el ejército del príncipe Rupprecht atacaba a los franceses al este de Arras, sus formaciones también habían estado recorriendo Bélgica, donde la población local y el ejército belga se retiraban a su paso. Desde Gante, la desdichada Jeanne van Bleyenberghe escribió a una amiga: «Oímos los cañones muchas veces, y no te puedes imaginar lo terrible que resulta oír ese ruido; pensar que, cada vez, están muriendo muchos hombres… En vuestros periódicos se habrá hablado de los padecimientos de nuestro pueblo, cómo han matado a viejos, mujeres y niños, y prendido fuego a pueblos enteros»[4].

El día 30, la enfermera voluntaria Gladys Winterbottom tuvo que esquivar a varios hombres destrozados cuando entraba en Waelham para recoger bajas. «En el puente había uno de esos pequeños y bonitos centinelas; estaba muerto. Empezamos a cruzar, bajo un bombardeo terrible… pero justo entonces, doce soldados aterrorizados se pusieron en medio, tambaleándose como borrachos, agarrados a las barandas del puente, para poder tirar de sí mismos. Su comandante había muerto y huían para salvar la vida. No hallamos heridos, así que hice subir a los doce hombres en el Fiat… Estaban muy histéricos y, del alivio, casi me abrazaron. Quedé demasiado afectada para arriesgarme de nuevo al bombardeo».

Falkenhayn decretó que había que acabar con la molestia de Amberes. Los belgas habían perturbado a los alemanes realizando dos salidas desde la fortaleza; la primera, en las fechas de Le Cateau; la segunda, durante los combates del Aisne. Ahora Falkenhayn estaba resuelto a poner fin a aquella amenaza persistente a sus comunicaciones. El OHL envió un cuerpo de reserva, con un ingente apoyo de la artillería, a bombardear la ciudad, donde se concentraba la mayor parte del ejército belga. Moltke viajó allí en persona, con la débil esperanza de recobrar al menos un poco de su prestigio perdido. Joffre rechazó la petición de ayuda de los belgas, porque Amberes no tenía lugar en su plan estratégico general; por su aislamiento, entendía que era imposible defender el perímetro. Solo envió unos pocos zuavos, reservistas e infantes de marina, para que cubrieran la retirada del destacamento de la ciudad, que bajaría por la costa hasta entrar en Francia; para el comandante en jefe, era un resultado inevitable. Los británicos, en cambio, tenían ideas más ambiciosas. Habían invertido un gran capital emocional en el país del rey Alberto. John Galsworthy preguntaba en el Daily Mail: «¿Qué vamos a hacer por Bélgica, por este país, el más valiente de entre los pequeños, triturado, por su pura lealtad, bajo un talón de hierro? ¿Por este país, el más inocente de los que sufren el Armagedón del propio Dios?»[5]. La explosión emocional del novelista reflejaba el sentir de la opinión pública. Aunque Bélgica había sido invadida, buena parte del país no había sido ocupada. ¿Acaso las armas de Gran Bretaña no podrían impedir su esclavitud absoluta? Mucha gente —incluidos ministros y generales— se sentían atraídos de forma instintiva por la noción de librar una batalla cerca del país, al alcance de la Marina Real. Era una oportunidad de emprender una acción independiente, sin el estorbo de Joffre y sus compatriotas.

Sir John French, con su infalible escasez de buen juicio, coqueteaba con la idea de llevarse toda la Fuerza Expedicionaria Británica hasta Amberes, que es donde habría querido estar desde el mes de agosto. Si este plan se hubiera llevado a cabo, es casi seguro que su ejército habría quedado rodeado por el alemán y quizá habría resultado destruido antes de que se lo pudiera evacuar. Al final, solo se acordó con los franceses que la FEB pasaría del Aisne a desplegarse en el flanco izquierdo. En la noche del 1 de octubre, sus divisiones iniciaron el largo proceso de retirada del Chemin des Dames. Y al mismo tiempo, lanzaron una aventura local en Amberes. Aunque la idea de llevarse a todo el ejército se había abandonado, algunos espíritus británicos arrojados aún veían ocasión para la piratería.

En los archivos del Almirantazgo de aquellos días, el funcionario Norman Macleod se topó con un memorando estratégico de preguerra, escrito por el primer lord. Le pareció «maravilloso». En 1911, Churchill había descrito un choque entre la Entente y las potencias centrales, en el que «preveía que [los] franceses tendrían que permanecer a la defensiva en las fronteras del noreste y, posiblemente, ceder terreno ante el avance alemán por Bélgica; y, posiblemente, incluso París estaría en peligro. Se preguntaba si el pueblo francés podría cumplir con toda la acción de demora necesaria. Gran Bretaña enviaría 290 000 hombres en su ayuda… al día 40, la marea cambiaría». Macleod introdujo matices en su admiración, sin embargo: «Este documento es casi la única prueba de genuino talento que he visto por parte de Churchill; el proyecto de División Naval ha mostrado sus debilidades. Su pensamiento es rápido, y él es fértil en sugerencias y un trabajador increíble; pero le falta equilibro y consistencia, y en equipo no trabaja bien. No me lo puedo imaginar concibiendo un gran proyecto y llevándolo a cabo hasta el final. Empieza una cantidad interminable de cosas, amenaza a los jefes de departamento con graves sanciones si no se ejecutan sus planes… y entonces flaquea y se demora en tomar una decisión y deja caer el plan».

Fueron críticas clarividentes, a la luz de la extravagante aventura que patrocinaba ahora el primer lord. El «proyecto de División Naval» al que se refería Macleod era un ataque netamente pirático de Churchill. Reunió a una mezcolanza de hombres de la real infantería de marina, y personal naval excedente, con la aspiración de crear su propio ejército privado, pues estaba convencido de que en Amberes podría cumplir su sueño de realizar una operación anfibia. Se mirara como se mirase, era un proyecto imprudente o incluso, más aún: temerario. Amberes era una plaza insostenible como la cabeza de playa continental que él imaginaba: solo se la podía abastecer remontando el Escalda, es decir, quebrantando la neutralidad holandesa. El primer lord, sin embargo, se hizo nombrar plenipotenciario de Gran Bretaña en la fortaleza sitiada y se puso en marcha con la única fuerza británica disponible: su División Naval.

El ejército belga desplegado alrededor de Amberes estaba muy presionado. Un mes antes, el periódico francés Le Matin había asegurado que la ciudad era «virtualmente inexpugnable». En realidad, sin embargo, desde 1900 no se había hecho nada para modernizar sus fuertes protectores, tan vulnerables a la artillería moderna como los de Lieja. Entre el destacamento, estaban los granaderos Edouard y Charles Beer, dos de los cuatro hijos de una próspera familia belga. Se habían apresurado a unirse a la defensa del país, siete semanas antes, con una expectativa gloriosa; y se desanimaron al ser enviados a Amberes, donde solo blandían palas, un día tras otro. Ahora, el asalto alemán los sepultaba[6].

Su fuerte, situado a las afueras de la ciudad, recibió un intenso bombardeo hasta que uno de los proyectiles impactó en un arsenal, provocando una explosión colosal. Edouard Beer escribió en su diario:

Hemos necesitado todo nuestro coraje. ¡Qué panorama tan atroz! Cuerpos sin cabezas o caras, miembros arrancados, pechos abiertos, lamentos y gritos que te destrozaban los oídos. La mayoría no llevaban las chapas de identificación, por lo que no se los podía reconocer. Había treinta y siete cadáveres; solo cuatro sobrevivieron, heridos, dos de ellos de gravedad.

Los camilleros se negaron a acercarse, así que el comandante pidió voluntarios para llevar a la granja los dos casos más graves. Nos adelantamos Charles, yo y otros dos. El comandante nos dio la mano a los cuatro y dijo: «Bon courage, mes enfants». Mientras cruzábamos a campo abierto, caían proyectiles por todo alrededor, a veces muy cerca. Los heridos gemían terriblemente a cada paso; y cada veinte pasos, o así, teníamos que parar porque la manta en la que los transportábamos había resbalado de nuestros dedos embarrados[7].

Por fin llegaron a las posiciones principales, entregaron la carga y regresaron al fuerte, donde los saludaron sus camaradas, asombrados de verlos con vida.

El asedio formal a los cien kilómetros de perímetro de Amberes empezó el 28 de septiembre, aunque la carretera del oeste, que corría a lo largo de la frontera con los Países Bajos, siguió abierta. Se había optado por inundar amplias extensiones de los campos de los alrededores, para evitar que el enemigo las tomara; pero ello tuvo otra consecuencia: que los defensores del exterior de los fuertes no se pudieran atrincherar en el terreno anegado. En la noche del miércoles 30, el bombardeo se había vuelto continuo. Edouard Beer escribió: «El espectáculo es terrorífico. Tanto por delante de nosotros como por detrás, vemos los destellos de los cañones; al norte, al sur y al oeste, por igual, solo hay incendios. Todo el centro del pueblo de Wavre-Sainte-Catherine arde como una tea, incluida la torre del campanario». A la mañana siguiente, debido al bombardeo, su unidad abandonó las posiciones; pero al anochecer, aprovecharon una espesa niebla para recuperarlas. A los pocos días, Beer anotó: «Nuestra tercera noche sin descansar… Otros cuatro hombres han muerto en el bombardeo de hoy, lo que suma ya veinte fallecidos solo en este tramo de trinchera… ¡Ah! La rabia de la impotencia. Ver a los camaradas caer a tu lado, y a otros, heridos, ¡y no poder vengarlos! Ver a los hombres derribados por las ametralladoras, ¡que ni siquiera pueden morir luchando! Este período de bombardeo tan intenso es de lo más desazonador»[8].

Los hombres de la Real División Naval de Churchill vestían con el atuendo de marino e iban mal pertrechados, y sin apenas entrenamiento, para la guerra terrestre. Ya los había enviado en varias salidas breves y frustradas con las que se había encaprichado: primero a Ostende, luego a Dunkerque y, de ahí, a Lille. Ahora, el primer lord abandonó su puesto en el Almirantazgo y corrió a Amberes para reorganizar la defensa en persona, tras pasear por la ciudad en un Rolls-Royce descubierto. Uno de los hombres de su séquito, el marino de segunda Henry Stevens, describió así la experiencia: «A mí me parecía que el señor Churchill dominaba la situación y… no estaba nada satisfecho con la posición… A veces parecía criticar el emplazamiento y la construcción de las trincheras del ejército belga… Exponía sus ideas convincentemente, agitando el bastón y golpeando en el suelo con él. Tras hacer algún comentario claramente mordaz, se alejaba unos pocos pasos y se quedaba mirando en la dirección del enemigo. En otras ocasiones, se marchaba a zancadas, sin decir otra palabra, se metía en el coche y aguardaba impaciente… En una línea de trincheras halló que había muy pocos defensores y preguntó “dónde narices estaban los hombres”».

Es difícil exagerar el absurdo de arrojar a una fuerza británica, escasa e improvisada, a una batalla que casi nadie creía poder ganar, dada la debilidad de los belgas y el hecho de que la ciudad estaba muy alejada, en el extremo noroccidental del territorio aliado. El capitán de la infantería de marina Maurice Festing contó que sus hombres recibieron con disgusto la orden de salir corriendo de Lille —cuyos habitantes los habían recibido como libertadores— para acudir a Amberes a instancias de Churchill. En su diario apuntó, el 4 de octubre: «Nuestro éxodo es un recuerdo muy doloroso para mí, y confío en que nunca más se me pedirá que ejecute una retirada tan desagradable y humillante»[9].

Los infantes de marina que abandonaron la ciudad quedaron desconcertados cuando, en su penoso camino hacia el norte, se encontraron con cañones belgas que marchaban en sentido contrario, lo que sugería que el compromiso aliado con la defensa de Amberes no sería incondicional. Festing y sus camaradas estaban igualmente confusos ante lo que se esperaba de ellos, siendo una fuerza de solo 2500 hombres, sin apoyo logístico ni artillería propia, que, además, pasaba mucha hambre. Se asombraron al encontrarse de pronto con el primer lord en persona, con su rechoncha figura ataviada con capa de oficial y gorra naval. «Pasó revista a nuestros hombres sobre la marcha, y les prometió que podrían comer toda clase de lujos. Se le veía entusiasmado.»[10] La infantería de marina llegó a Amberes, donde se le unió la otra brigada de la improvisada División Naval; y las guiaron a posiciones donde pronto fueron objeto de un bombardeo que dirigían observadores alemanes en globos cautivos. Churchill se había apoderado de algunos Rolls-Royce blindados y un tren blindado, manejados ambos por marinos de guerra con uniforme de servicio naval, que en ese momento entraron un poco en acción. Llegaron órdenes de resistir hasta el último hombre. Maurice Festing escribió: «La recepción de este mensaje me irritó sobremanera, porque me pareció que sería mucho mejor no decir tal cosa sobre defender una posición perfectamente ridícula e inútil»[11].

En la preguerra, el Almirantazgo había reservado a la infantería de marina para el servicio a bordo de los barcos de guerra. Antes de la movilización, «la instrucción militar de este cuerpo había descendido a un nivel bajísimo, casi cómico… [Ahora] se encontraba sin planes, equipo ni formación para aquella clase de emergencia»[12]. En buena parte, los hombres destinados a la operación eran reservistas de relativa edad. Festing quedó horrorizado al pasar revista al batallón en sus puestos, durante su primera noche en Amberes: todos los hombres estaban profundamente dormidos, sin centinelas. Al día siguiente, 7 de octubre, primero se les ordenó retirarse; luego, tras haber recorrido alguna distancia, se les pidió que ocuparan de nuevo la línea anterior. Festing fue nombrado segundo del general de brigada; en este papel, su primera orden fue enarbolar una gran bandera de la Cruz Roja sobre el cuartel de su Estado Mayor, situado, muy apropiadamente, en un antiguo sanatorio mental. Al día siguiente, el general de brigada sufrió una crisis nerviosa[13].

Entre tanto, la situación del perímetro belga era cada vez más desesperada. Edouard Beer escribió, el día 7: «Pronto llega el anochecer y, con este, nuevas órdenes: debemos aprovechar la niebla para recuperar las trincheras que hay por delante del pueblo; hay que ocuparlas de nuevo “al coste que sea”, dice el general, aún si perdemos la mitad de nuestras fuerzas por el camino. La columna marcha hacia adelante en doble fila, en medio de la oscuridad, en absoluto silencio. Pronto se levanta ante nosotros un gran resplandor rojo: es Wacherbe, en llamas; solo quedan ruinas; aquí y allá, sigue en pie una casa incendiada; los animales abandonados por los habitantes pasean a voluntad, buscando alimento; pasamos a su lado, con el corazón encogido. Nuestros pasos resuenan sobre el pavé, con grandes cráteres donde han explotado los proyectiles»[14].

Churchill se refirió luego, desdeñosamente, a formaciones alemanas de escasa calidad, formadas por reservistas que se adentraban en la fortaleza «arrastrándose como gusanos o balanceándose como patos». Pero era obvio que la línea aliada no se podía mantener: Amberes estaba condenada. La real infantería de marina recibió órdenes de retirarse de parte del coronel Jack Seeley, el antiguo ministro de Guerra británico, que se había trasladado al campo de batalla —a juicio de un exasperado Festing, como «uno de esos errantes políticos-soldado»— y estaba adscrito, temporalmente, al Estado Mayor de la División Naval. Se formó un caos cuando las unidades británicas fueron retirándose del frente y saliendo de la ciudad, en un goteo desordenado. «Creo que nunca me he sentido más enfadado con nadie que lo que en ese momento me enojé con el coronel Seely. Era, lo sabía, un gran amigo del señor Winston Churchill; y, sinceramente, maldije el día en que el destino puso aquella desafortunada brigada en manos de dos profesionales de la política y aficionados de las fuerzas armadas.»[15]

Cuando fue evidente que los británicos se retiraban y la ciudad iba a caer, el segundo de la brigada, el doliente general de brigada y el resto del Estado Mayor se apiñaron a bordo del único automóvil disponible; algunos, de pie sobre los estribos. En la oscuridad, perforada por el resplandor de los edificios en llamas, salieron de la ciudad traqueteando, con dos ruedas con la llanta desnuda, después de sendos reventones. Festing escribió: «Aquella noche del 8 de octubre, el propio diablo estaba celebrando una gran fiesta en Amberes: fue un auténtico infierno»[16]. Los guardias de la ciudad vacilaron antes de abrir a los británicos la puerta de Malinas, para que pudieran huir.

Más adelante, cuando Falkenhayn cerró el puño sobre el país, ochenta mil soldados belgas, que también se retiraron de Amberes, libraron con valentía algunas batallas contra la abrumadora superioridad alemana. Entre los que se replegaron había un pequeño grupo de británicos, enfermeras y conductores de ambulancia, que se habían unido al ejército belga. Al atardecer del 9 de octubre, una de ellas, Elsie Knocker, estaba en el pueblo de Melle, al norte de Gante. Escribió: «Los alemanes avanzaron de pronto, subiendo por la calle con las bayonetas montadas; tuvimos que salir a toda prisa bajo un fuego intenso»[17]. Entonces, la enfermera tuvo noticia de que allí cerca había muchas bajas, tendidas en un campo de nabos. La condujeron a la escena y halló decenas de alemanes muertos y heridos, entre numerosos fusiliers-marins franceses. Knocker, con la ayuda de Tom, su conductor cockney, llenó la ambulancia de heridos. Tom se marchó para dejarlos en lugar seguro y la enfermera se quedó al cuidado de tres alemanes y un belga con un hombro destrozado.

«Por todas partes había un silencio fatal, ni un sonido; y, hasta que vi a la ambulancia desaparecer por la carretera, no me di cuenta de lo sola que estaba. Sentada en un campo de nabos, rodeada por doscientos muertos y cuatro pacientes que se podían sentar. En la cabeza me rondaban ideas como: “¿Quedará Tom cortado y no podrá volver?”, “¿Avanzarán los alemanes por el campo, con la intención de reconquistar Melle”. De pronto, oí una voz a cierta distancia, que me preguntaba: “Schwester, sprechen sie Deutsch?”. “Ja”, respondí[*1]. Uno de los pacientes sentados dijo entonces: “Coge un sobretodo y una gorra de uno de los muertos y ven a sentarte con nosotros”… Me dijo que los alemanes estaban al otro lado del campo y, si venían [mi] uniforme caqui, podrían disparar», escribió la enfermera en su diario.

Al caer la noche, distinguió la ambulancia que regresaba hacia ella; una hora más tarde, estaba a salvo en el hospital. Como muestra de hasta qué punto podía ser aburrida y atrofiante la existencia diaria, en tiempos de paz, de las mujeres de clase media como Elsie Knocker, está su posterior comentario eufórico sobre aquella experiencia: «Fue un día magnífico, fantástico, que no me habría perdido por nada». Esta sensación romántica y emocionada no se apagó en los años posteriores, ni cuando se casó con un aviador belga y se convirtió en baronesa de T’Serclaes.

Una semana después, y algunos kilómetros más al oeste, la hija del primer ministro reveló cierto entusiasmo similar por la aventura entre la masacre. Violet Asquith, que había pasado a Francia para algunos días de privilegiado turismo de guerra, reprendió seriamente a unos civiles de Bailleul, unos cinco kilómetros por detrás del frente, a los que vio zahiriendo a unos prisioneros de guerra alemanes: «Il ne faut pas se moquer des prisonniers». Los franceses no se dejaron impresionar: «Eh, dame! Il faut bien! Que voulez-vous? Les allemands c’est un sale peuple — des brigands — des barbares — ils ont tout pillé — tout ravagé»[18]. Es fácil ver por qué los franceses, cuyo país estaba siendo asolado por los invasores alemanes, se molestaban por la intervención de una inglesa que, ante todo lo que veía, sentía desbordarse una pasión juvenil despreocupada. «Mi querido padre», le escribió al primer ministro británico, «todo lo que me ha pasado o puede llegar a pasar nunca palidece y se consume ante el irresistible interés de esta expedición.»[19]

Amberes se rindió en las primeras horas de la tarde del 10 de octubre, aunque la mayor parte del destacamento y del contingente británico había logrado escapar costa abajo, para reunirse con el resto de las fuerzas aliadas en la estrecha franja de suelo belga que seguía en manos del rey Alberto. El propio monarca insistió, orgullosamente, en quedarse en La Panne el resto de la guerra. La Real División Naval fue evacuada por Ostende, donde estaba desembarcando la recién formada 7.a división británica; pero más de un millar de sus marinos terminaron o bien como prisioneros alemanes o internos de los holandeses. En un principio, la 7.a división debía reforzar la guarnición de Amberes, pero, por fortuna —no para Churchill, que se enfureció— imperó un consejo más prudente.

El primer lord escribió a sir John French el 26 de octubre: «Amberes fue un golpe amargo, para mí, y en algunos aspectos ha resultado de utilidad para mis enemigos»[20]. Más adelante, lamiéndose las heridas políticas con un estado de ánimo autocompasivo y más compungido, comentó: «Si vuelvo la mirada atrás, con lo que ahora sé y el paso de los años, veo que al parecer me apresuraba a emprender tareas que eran arriesgadas e incluso desesperadas»[21]. Nunca reconoció que Amberes fue un fiasco. Maurice Festing escribió, molesto: «Uno habría creído que se habría impuesto un límite al gusto del señor Winston Churchill por las chanzas temerarias y los intentos sensacionalistas de dar un golpe de genio. Pero al cabo de unos pocos meses, ya andaba en ello, otra vez: ahora en los Dardanelos»[22]. Y añadió: «Si este relato llegara a caer en las manos de un editor, pediría al gran público británico que procurase que el cuerpo de la real infantería de marina no volviera a ser enviado nunca a una batalla terrestre salvo que se lo haya instruido, organizado y pertrechado para ese fin»[23].

Algunos de los admiradores y biógrafos de Winston Churchill han tratado su acción de Amberes con indulgencia, como la aventura de un pícaro, un añadido vistoso a toda una vida espectacular y maravillosa. En realidad, sin embargo, lo que ocurrió supuso una necedad atroz de un ministro que abusó de su poder y faltó a sus responsabilidades. Es asombroso que los compañeros de gabinete del primer lord le disculparan tan fácilmente un error de juicio que habría destruido la carrera de la mayoría de los hombres. Sus colegas recibieron con carcajadas desdeñosas un telegrama enviado el 3 de octubre al primer ministro, en el que Churchill proponía renunciar a su cargo a cambio del «pleno poder como comandante de una fuerza destacada en campaña». Asquith escribió: «W[inston] es un exteniente de húsares y, si se hubiera aceptado su propuesta, habría estado al mando de dos distinguidos generales de división, por no mencionar a los generales de brigada, coroneles y demás»[24].

Asquith siguió siendo benigno con el comportamiento de Churchill en Amberes, pero los oficiales más destacados lo contemplaban con horror. El cuarto lord del mar «fue muy sarcástico sobre las virtudes de Winston como estratega», escribió el funcionario del Almirantazgo Norman Macleod, el 12 de octubre[25]. El secretario privado del rey, lord Stamfordham, comentó, no poco razonablemente: «¡Nuestro amigo [Churchill] debe estar mal de la cabeza!»[26]. Otro oficial naval dijo despectivamente que el asunto de Amberes «recuerda a los cuentos de un libro ilustrado infantil»[27]. El Morning Post expuso una crítica feroz del comportamiento del primer lord en un editorial del día 13, lo que llevó al New Statesman a aplaudir el hecho de que «un periódico importante haya roto con la regla autoimpuesta por la que se han suprimido prácticamente todas las críticas al gobierno». El 16 de octubre, Macleod escribió otra vez: «Un sentimiento de depresión en todas partes: la opinión pública ha sentido mucho la pérdida de Amberes, sobre todo cuando las noticias habían sido tan optimistas… El avance de los alemanes sobre Ostende y Varsovia… también ha tenido efecto: marca una pérdida de confianza en el Alm[irantazgo]»[28].

Las tropas del rey Alberto, desorganizadas y desmoralizadas, se retiraron al río y el canal de Yser, la antigua vía navegable medieval por la que se transportaba la lana inglesa hacia el interior, desde la costa, por debajo de Nieuport, hasta el gran centro de producción textil de Ypres. Dorothie Feilding, que no estaba lejos, escribió a su casa el 10 de octubre: «Las tropas belgas han perdido la cabeza y ahora se niegan incluso a enfrentarse con los alemanes. En cuanto se antoja que habrá combate, se retiran. Están completamente agotados por haber tenido que soportar el enorme desgaste de todos estos meses, y ahora están muertos de miedo y corren como conejos. Pero sienta bien ver por aquí a todos esos soldados británicos y saber que, con ellos por aquí, no te irás a pique»[29]. Jeanne van Bleyenberghe, cuyo marido servía con el ejército belga, escribió desde Gante a una amiga en Inglaterra, el 11 de octubre: «Todos admiramos muchísimo a Inglaterra; en verdad es una nación grande y generosa. Cuando vuestros soldados pasan por la calle, todo el mundo los vitorea»[30].

Pero se tardaría mucho tiempo en volver a ver al ejército británico por Gante, porque la marea de la guerra cubrió la ciudad y la dejó ocupada por los alemanes. La 7.a división, con cuyos hombres se encontró Dorothie Feilding, marchó desde los puertos de su desembarco belga hacia posiciones situadas al norte de Ypres. Un oficial de los reales fusileros galeses se topó con el coronel George Malcolm, del regimiento escocés de Londres (una de las unidades recién llegadas), que expresó su pesar por haber llegado a la guerra «demasiado tarde para poder ver cómo es»[31]. Pero el temor de Malcolm no estaba justificado. Habría guerra suficiente para todos, y desde luego, la hubo para él. La 7.a división marchó hacia un punto de encuentro con el resto de la Fuerza Expedicionaria Británica, que, entre tanto, se estaba acercando desde el sur. Se reunieron en un campo de batalla que, durante los meses por venir, se convirtió en el cementerio del viejo ejército británico.