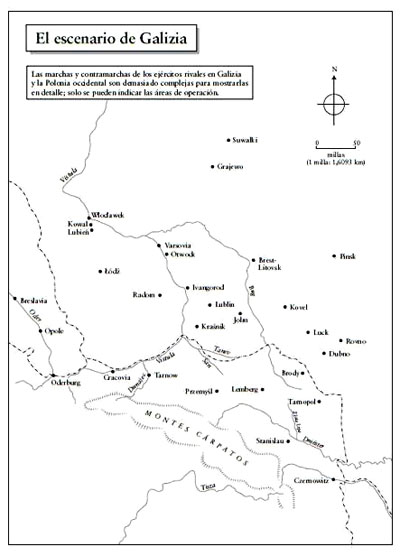

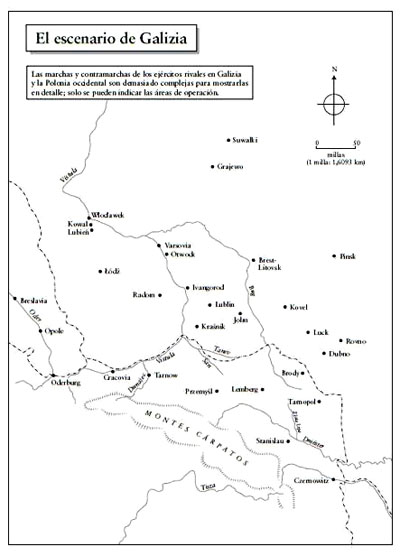

Durante los primeros meses de la guerra, al mismo tiempo que los austríacos sufrían una humillación en Serbia, padecían experiencias aún peores en Galizia, una región situada a horcajadas entre el suroeste de Polonia y la provincia nororiental de Austria-Hungría. Allí, Conrad Hötzendorf capitaneó un desastre que desgarró el ya raído tejido del imperio de los Habsburgo. Desde luego, los comandantes rusos compitieron con él en incapacidad; pero, a finales de año, Conrad había demostrado ser el sumo inepto de la campaña, al llevar a la muerte a 150 000 súbditos de Francisco José sin conseguir a cambio ni el más mínimo beneficio.

Tanto antes como después del comienzo de las hostilidades, el jefe del Estado Mayor austríaco no había acertado a coordinar los planes con Moltke: las recriminaciones entre ambas naciones estaban a la orden del día. En Viena, durante la segunda semana de agosto, el conde Berchtold —artífice de la guerra— gimoteaba ante Alexander Pallavicini, padre del oficial del mismo nombre que prestaba servicio en Serbia: «Todo es culpa de los alemanes»[1]. Pallavicini comentó que pocos paisanos suyos podrían reprimir por más tiempo la perdurable amargura por la derrota de 1866 ante Prusia: «Pese al enorme peligro actual, la antigua hostilidad persiste, sobre todo en los círculos más elevados, y en Berlín lo saben muy bien».

Conrad, que ignoraba el hecho de que, en el este, los alemanes solo pretendían organizar una operación dilatoria, hasta haber dejado a Francia fuera de combate, se embarcó en Polonia en una maniobra envolvente particularmente ambiciosa. Para lograr este fin, en agosto destinó a treinta y una divisiones contra las cuarenta y cinco formaciones de infantería y las dieciocho de caballería rusas. Los ejércitos del zar pudieron desplegarse con rapidez en el sur de Polonia, en parte porque pusieron a las tropas en marcha antes de que se ordenase la movilización plena, y en parte porque habían invertido grandes cantidades de dinero francés en actualizar las vías de tren. Por comparación, los movimientos austríacos eran lentos: Conrad había planeado un envío inicial de 11 000 trenes, pero solo consiguió activar 1942, que avanzaban por el imperio a paso de tortuga: a dieciséis kilómetros por hora, la mitad de la velocidad de los alemanes. Los trenes de las tropas paraban seis horas diarias para que sus ocupantes comieran. La incompetencia fue más allá de lo paródico: el jefe de la estación de Podborze, en la Silesia austríaca, sufrió una crisis nerviosa e invirtió todas las señales, haciendo que algunas formaciones acumulasen retrasos de varias horas; y, durante la investigación posterior, se pegó un tiro.

Los cuatro ejércitos de los Habsburgo enviados a Galizia tuvieron que bajar de los vagones bastante antes de llegar al frente y terminar el despliegue a pie, recorriendo unos treinta kilómetros diarios entre el 19 y el 26 de agosto. Algunos hombres pensaban en la campaña que se avecinaba con la misma ingenuidad que sus líderes. El teniente Edler Von Hoefft[*1] guiaba una patrulla de combate a la cabeza del ejército austríaco, y avistó un grupo de cosacos a dos kilómetros. Los dejaron acercarse hasta los 1200 metros y lanzaron una descarga de fusilería. Cayó un ruso, para regocijo de los austríacos. «Por supuesto, todo el mundo reclamaba haber sido el autor del disparo —escribió Hoefft—. Mis fusileros decían: “¿Verdad que era genial como rodaba?”.»[2]

El doctor Richard von Stenitzer, de cuarenta y cuatro años, había dejado una consulta de moda en Viena para convertirse en oficial médico del ejército; llegó al frente tan solo con una maleta pequeña porque «se dice que la campaña no puede durar más que unos pocos meses»[3]. Pero el oficial del Estado Mayor Alexander Pallavicini —el conocido de Berchtold— fue pesimista desde el primer momento: «Triste “éxito” el de nuestra diplomacia, que siempre contó [luchar] solo contra Serbia». En su diario, recurrió al francés: «Ahora las palabras son ordre, contraorde, désordre». Cuando el teniente coronel Theodor Ritter von Zeynek se despidió de su esposa en Viena antes de unirse a un Estado Mayor de tierra en Galizia, se sintió como «si saltase a un grueso banco de nubes»[4]. Polonia, el saliente occidental del imperio zarista, se convirtió en uno de los campos de batalla más exóticos de la guerra. John Reed pintó un vívido retrato de la diversidad de sus habitantes nativos, ahora invadida por soldados llegados de todos los rincones de los dominios de Nicolás II: «Un dramático desfile de razas», tal como lo denominó el periodista estadounidense.

Había campesinos moldavos, amables y contenidos, todos de lino blanco, con sombreros de ala ancha y copa baja y una larga melena rizada que les caía sobre los hombros… Los mujiks rusos, con sus camisas y gorras de plato, caminaban pisando fuerte con sus pesadas botas: gigantes barbudos de rostro simple, inexpresivo, y robustas mujeres rusas de cara plana, vestidas con unas combinaciones horrendas de faldas y pañuelos de colores… Aquí y allá, el semblante retorcido, calculador, de un pope ruso, con la melena y un gran crucifijo balanceándose por delante de sus vestiduras. Los cosacos del Don, sin uniforme que los distinguiera más allá de la ancha banda roja que bajaba por los pantalones, el sable con incrustaciones de plata, la empuñadura sin protección y un mechón de pelo sobre el ojo izquierdo; los tártaros, picados de viruela, descendientes de la Horda de Oro que asaltó la santa Moscú —los hombres fuertes del ejército—, señalados por una estrecha banda roja; los turcomanos, con enormes pieles de oso blanco o negro, caftanes de un violeta o azul descoloridos, botas con la puntera levantada y afilada: espléndidos con sus cadenas de oro, cinturones, dagas y yataganes; y siempre judíos, judíos, judíos[5].

Esta era la fértil sociedad, en la intersección de una multitud de razas y lealtades rivales, sobre la que cayeron tres ejércitos en agosto de 1914. Por más que el teniente austríaco Constantin Schneider siguiera aún en territorio de los Habsburgo, cuando el tren de su regimiento se acercó a los montes Cárpatos le pareció que no solo cambiaba el paisaje, sino también el comportamiento de todos los soldados: «El alto mando había trazado una línea en el mapa para señalar el inicio del teatro de guerra, e incluso la naturaleza tenía otro aspecto. El mundo pacífico se acabó, los campos lozanos donde esforzados jornaleros reunían la cosecha estaban abandonados, la alegre vida urbana quedó atrás… Cuando nos dijeron que quizá el tren pararía, nos despertamos de nuestras poéticas ensoñaciones y nos convertimos en… héroes valerosos que cargaban las pistolas y aguardaban la llegada de la mañana, armados hasta los dientes»[6].

Una vez en los pasos de los Cárpatos, el ejército de Francisco José entró en la región fronteriza, salpicada de grandes ciudades-fortaleza: Lemberg, Przemyśl, Cracovia; en adelante, los austríacos avanzaron hacia los rusos a pie. La división de Constantin Schneider iba acompañada de seiscientos carros de impedimenta[7]. Schneider se quejaba de la estupidez de sus inexpertos carreteros civiles, que se negaban a mantenerse a la izquierda de la carretera asignada: «Constantemente nos distraían las discusiones, que provocaban paradas, dificultades, reproches»[8]. En ambos lados de la frontera polaca, las carreteras estaban en malas condiciones y había pocas vías de tren. Las columnas de abastecimiento de Conrad, aunque en teoría se sumaban a una guerra del siglo XX, no se movían más rápido que las del siglo XIX.

Los austríacos avanzaron hasta encontrarse con los rusos en dos frentes: el primero, a unos ciento cincuenta kilómetros al sur de Varsovia, más allá del río San; el otro, en dirección este, a ambos lados del Dniéster. En este último sector, los austríacos eran inferiores en número, en una proporción de tres a uno. Pero cuando Nikolai Ruzsky, el comandante ruso, tras adentrarse con cautela en la Galizia habsburguesa, sufrió grandes pérdidas en los primeros enfrentamientos, decidió replegarse de nuevo al interior de Polonia. Entre tanto, los comandantes del ejército ruso recibían órdenes irracionales, e incluso contradictorias, de los distintos aspirantes rivales a la autoridad: el cuartel general de tierra —la Stavka—, presidido por el gran duque Nicolás y su Estado Mayor; San Petersburgo; y el general Nikolai Ivanov, el comandante del frente. Sobre el campo de batalla, los generales resolvían la confusión escogiendo lo que cada uno juzgaba más oportuno en cada situación, sin atender a los objetivos que pudieran estar persiguiendo los grupos próximos. Los altos oficiales se permitían demostrar la mutua animosidad sin inhibición ni vergüenza. Si la tensión entre Samsonov y Rennenkampf era de lo más conspicua, en Galizia el coronel Guliewicz —un aristócrata polaco y favorito de la corte, que prestaba servicio como jefe del Estado Mayor del 9.o Ejército— retiró la palabra al general Lechitzky, su comandante siberiano, al que reprochaba la grosería de no haber consentido que la esposa de Guliewicz se instalase a vivir en su cuartel general[9].

Ruzsky, un pesimista crónico, se enfrentaba a un ejército austríaco, pero al mismo tiempo vivía obsesionado por el miedo a que los alemanes —situados más al norte— pudieran descender sobre Varsovia y avanzar desde allí hacia San Petersburgo. En esta situación, fue partidario de que su propio mando se retirase al río Niemen. Algunos fuertes y puentes de Varsovia fueron volados en una sombría anticipación de este resultado. Mientras tanto, 350 000 rusos avanzaban al suroeste de Lublin, hacia suelo austríaco, donde Conrad había desplegado un número similar de tropas; ambos bandos saqueaban e incendiaban de manera indiscriminada. Aquel era un territorio nuevo en el conflicto, cuya población no se había ajustado aún a sus crueles exigencias. En Opole, solo sobrevivió el altar y la cruz de una iglesia aún en llamas, mientras los ladrillos del campanario quedaron esparcidos por los campos de los alrededores, que estaban rasgados por trincheras austríacas abandonadas. Por el contrario, un par o tres de kilómetros más allá, las tropas rusas adelantaban a familias vestidas con sus mejores ropas de domingo, que iban a la iglesia como de costumbre, mientras los niños se revolcaban y salpicaban en un estanque del pueblo[10]. En el campamento austríaco, a Constantin Schneider le despertaron la curiosidad las cúpulas bulbiformes de las iglesias y los extraños topónimos de Galizia, y pensó que «el Oriente debía ser así. Está claro que nos hemos aventurado lejos de Europa»[11].

El oficial del Estado Mayor Hoefft se enfrentó a su primera descarga rusa el 15 de agosto. La casa de campo en la que se alojaba recibió un impacto directo, «los caballos se encabritaron, la gente corría y yo estaba seguro de que algunos pobres diablos habrían muerto». Pero cuando cesó el bombardeo, se sorprendió al descubrir que solo había resultado herido un hombre, que fue alcanzado en la rodilla. Escribió: «Tiene que ser que Dios obra milagros, porque de otro modo ningún ser humano habría sobrevivido»[12]. Aprendieron la lección de todos los campos de batalla: que si bien el fuego de la artillería entraña peligro, no supuso la aniquilación universal que, desde cierta distancia, parecía inevitable.

Los agregados militares destinados al frente suroeste fueron recibidos por los comandantes y oficiales del Estado Mayor rusos, a su llegada, con los besos que tanto desagradaban al general de división británico Alfred Knox. Encontraron a sus anfitriones bebiendo limonada dulce sin mucho entusiasmo: Ivanov había prohibido indefinidamente el alcohol en la mesa, una innovación que no parecía mejorar ni la moral ni la eficiencia. Pero el general gozaba de popularidad entre sus soldados, con quienes charlaba constantemente. Un enorme cañonero afirmaba haber dejado en casa esposa y cinco hijos; el comandante le aseguró amablemente que volvería a verlos, y el hombre respondió, sombrío: «Dicen que el camino que va a la guerra es muy ancho, pero el que vuelve a casa, muy estrecho»[13].

En la mañana del 19 de agosto, Ivanov vigilaba el avance de su ejército en medio de un aguacero torrencial. En las pausas, los hombres desenvolvían los harapos que cubrían sus pies y los dejaban aparte para que se secasen cuando la lluvia hubiera cesado. Unos cuantos soldados jóvenes cantaban la clase de canciones típica del ejército:

Recuerdo que, siendo yo una chica,

en unas maniobras militares,

vino al pueblo un joven oficial

con sus soldados y me dijo:

«Dame algo de agua que beber».

Cuando acabó de beberla

se apeó de su caballo

y me besó.

Soñé con él toda la noche[14].

Pero un testigo señaló que «la expresión de la mayoría de los hombres era de una tristeza apagada e irracional»[15]. Alfred Knox también observó que muchos de los caballos del ejército, recién requisados de granjas y establos, eran demasiado pequeños para el pesado cometido de arrastrar los cañones; y demasiado ariscos para que los manejasen fácilmente hombres sin experiencia en su trato. A cada caballo del ejército ruso, le correspondía oficialmente una ración diaria de 14,75 libras de avena, 15 libras de heno y 4 de paja: un tercio más que la alimentación de los tiempos de paz, en reconocimiento del hecho de que las pobres bestias estaban realizando un trabajo muy duro. En realidad, sin embargo, los caballos tenían aún menos posibilidades que los hombres de recibir una alimentación decente y, en consecuencia, perecían por miles.

El 23 de agosto, Yanushkevich, el jefe del Estado Mayor del frente, declaró en un tono optimista a Ivanov: «Las fuerzas austríacas alineadas contra nosotros son más débiles que aquellas contra las que hemos hecho simulacros». Pero durante los tres días siguientes, las formaciones rusas, desplegadas sin ningún cuidado, lucharon con los flancos descubiertos y se llevaron una buena tunda. Los hombres de Ivanov se apresuraron a retroceder por la misma carretera por la que habían avanzado, hacia nuevas posiciones en Kraśnik. Al día siguiente, el austríaco Hoefft y un camarada llegaron a un cementerio que había sido ocupado por tropas rusas atrapadas en una concentración de artillería. Muchos de los fallecidos seguían insepultos: «El aire estaba envenenado y uno debía contener la respiración… Por todas partes se habían desplomado gruesos muros y enormes cráteres se solapaban unos con otros. Las víctimas yacían alrededor; en un solo punto se amontonaban siete. A uno le faltaba el abdomen, otro había perdido toda la cabeza, salvo la mandíbula inferior. A un tercero le faltaban los hombros y las caderas. Era más que horripilante. Wenze tomó fotografías de todo mientras yo abandonaba el lugar, tapándome la nariz»[16].

En el bando austríaco, uno de los primeros caídos de Galizia fue el general Alexander von Brosch-Aarenau, uno de los altos oficiales que habían mostrado más ansias de guerra. El día 21 de agosto, despreciando el reconocimiento previo, capitaneó a una numerosa formación de Kaiserjäger (cazadores del káiser) en un ataque contra los rusos que precipitó una carnicería en la que él no fue sino la víctima más famosa de un cuantioso total de bajas[17]. Los soldados austríacos se quejaban de que sus uniformes grises, que tan bien se disimulaban en el terreno montañoso, eran muy llamativos en las planicies de Galizia. Los rusos, por el contrario, vestidos de marrón, apenas destacaban entre las tierras de labranza, hasta que iniciaban el movimiento[18].

El ejército de Francisco José vivió apuros lingüísticos crónicos. En varias ocasiones, hombres de una división reclutada en Bohemia abrieron fuego contra camaradas de una formación vecina, al suponerlos enemigos; lo cual resultaba comprensible, porque solo hablaban serbocroata[19]. Constantin Schneider guiaba una patrulla de reconocimiento hacia el territorio ruso y se encontró con un pelotón de húsares de los Habsburgo, con quienes le habría encantado poder intercambiar información. Por desgracia, no obstante, ni un solo jinete hablaba o comprendía el dialecto de los tiroleses de Schneider[20]. La noche del 28 de agosto, un regimiento de caballería se acercó a las líneas de una división austríaca. «¡Cosacos!», gritó un hombre; un centenar de voces hicieron suyo el grito y a continuación se inició una feroz descarga de fusilería en dirección al enemigo, invisible en la oscuridad. A la mañana siguiente, Schneider examinó el terreno que había frente a las posiciones de la formación y quedó horrorizado al descubrir que «el barranco estaba lleno de cadáveres… hombres de nuestro regimiento de húsares, a los que no había abatido el enemigo, sino nuestra propia infantería. Era tan grotesco que estuve a punto de gritar»[21]. Una vez más, el desastre se había debido a los fallos en las comunicaciones: los infantes de lengua alemana creyeron que los gritos de los húsares, extraños para ellos, eran voces rusas.

Sobre los civiles que habitaban la región se abatió la desdicha; ninguno de los dos bandos se preocupaba lo más mínimo por ellos. Las cabañas de madera con techo de paja de los campesinos eran incendiadas de forma indiscriminada. «De las casas, solo se ven las piedras de los cimientos y los restos del hogar. Las chimeneas bordean las carreteras como lápidas fantasmales. Todos los árboles están chamuscados, y las hojas, marchitas, por los incendios espantosos», escribió Hoefft[22]. Los rusos destruían en su retirada los puentes y las estaciones del ferrocarril, al tiempo que derribaban árboles y cavaban zanjas de un lado a otro de las carreteras para frenar el avance los austríacos. El repentino estallido de un rifle cerca de una gran residencia campestre, en Suwałki, hizo que una sirvienta dejase caer la sopera que llevaba para el almuerzo de su noble señor. Pronto tuvieron que huir todos de aquella casa, amos y criados por igual.

Por detrás del frente, en Lublin, el corresponsal de guerra Sergei Kondurashkin se sorprendió al ver que lo saludaba el conductor de un carro agrícola, acompañado de su esposa. El hombre resultó ser un conocido, un terrateniente que había sido miembro del Consejo de Estado; los austríacos le habían quemado la mansión rural. El refugiado señaló hacia la parte de atrás del carro, en un gesto desesperado: había una cesta y una silla. «Esto es todo lo que nos queda. Buscamos cobijo.»[23]

Los horrores que vivió el pueblo judío durante la segunda guerra mundial son bien conocidos de la posteridad. Se presta mucha menos atención a los padecimientos de este mismo pueblo en 1914, a manos rusas. Centenares de judíos perecieron en Galizia y muchos más perdieron todo lo que poseían. Entre los rusos se desarrolló una desconfianza patológica hacia los comerciantes en general, y los judíos en particular. John Reed describía a los judíos polacos como «hombres flacos y encorvados, con sombreros raídos y largos abrigos grasientos, barbas greñudas y ojos arteros y desesperados, que, con temor a la policía, los soldados y los sacerdotes, se quedaban mirando fijamente a los campesinos; un pueblo perseguido, que se había hecho odioso por la extorsión y el abuso»[24].

En octubre, los residentes de un bloque de apartamentos de Varsovia informaron de que un grupo de judíos que se reunía en el edificio estaba tramando una conspiración y ellos planeaban «desarticularlos». La policía que atendió el aviso descubrió que los desventurados «conspiradores» tan solo estaban estudiando posibles rutas para cruzar el frente hacia la relativa seguridad del territorio alemán[25]. Alfred Knox escribió el 14 de octubre: «Se dice que, en el puente de Ivangorod, apresaron a un judío cargado con un oficial alemán, dentro de un saco. Los colgaron a ambos»[26]. En noviembre hubo un pogromo en la localidad de Lemberg, tomada por los cosacos, que mataron a veinte judíos. En diciembre, sesenta y cuatro judíos de Varsovia fueron arrestados y detenidos como supuestos miembros de una conspiración para subir los precios mediante la especulación: les confiscaron todos sus bienes.

Cosas cada vez peores fueron cayendo sobre los judíos de la Europa del este durante el resto de la guerra, y toda otra serie de inocentes sufrió penalidades similares. En el territorio de los Habsburgo, las minorías despertaban un recelo sistemático. En la ciudad fortificada de Przemyśl, el ejército austríaco publicó un edicto digno del Tercer Reich, en el que proclamaba que «solo la severidad más extrema e implacable… acabará con la potencial actividad disidente entre la población». Solía darse por sentado que los rutenos simpatizaban con los rusos. El 16 de septiembre, un grupo de cuarenta y cinco detenidos por la policía militar era conducido a través de las calles de la ciudad cuando una turba los atacó con gritos de: «¡Colgad a los traidores!». Algunos soldados de la Landwehr húngara, al oír el clamor, apresaron a los detenidos en la Bocianstrasse y los mataron a todos, menos a cuatro, con sus sables[27].

La retirada inicial de los rusos hizo que Conrad se confiase en exceso. A medida que marchaba tras su estela, adentrándose en territorio polaco, se alejó demasiado de las líneas de abastecimiento; pronto se instaló el acostumbrado caos habsburgués. Las columnas de la artillería montada seguían avanzando por delante de la infantería. Órdenes y contraórdenes provocaron que algunas unidades marchasen en círculos. En comparación con los frentes casi continuos de Francia, en los vastos espacios del este las unidades llegaban a perderse, a veces durante días. El paradero del enemigo se convirtió en materia de conjetura. En muchas ocasiones, al caer la noche, los soldados, cansados, no habían recibido sus raciones. El oficial del Estado Mayor Theodor Ritter Zeynek lamentaba las Kinderkrankheiten —«enfermedades infantiles»— que ocasionaban grandes pérdidas en la caballería: algunos jinetes insensatos caracoleaban a la vista del enemigo, con la clase de descuido que podían exhibir sus abuelos en pleno siglo XIX[28]. Ambos bandos disponían de poca aviación, y la falta de reconocimiento provocó otra serie de enfrentamientos imprevistos entre el 28 y el 30 de agosto, que costaron a los ejércitos de Ivanov la pérdida de cien cañones y 20 000 hombres apresados.

Uno de ellos era Ivan Kuznetsov. Él y sus camaradas, por no hablar de sus oficiales, habían quedado profundamente desconcertados por la forma en que los hacían marchar y deshacer la marcha en la zona fronteriza[29]. A finales de agosto, se retiraron a un lugar en el que encontraron a un enorme contingente de civiles reclutados, cavando trincheras. Las tropas las ocuparon durante las horas de oscuridad y, al amanecer, recibieron órdenes de abandonarlas y retirarse; pero mientras se acercaban a un pueblo, se presentó un coronel al galope, gritando que debían regresar a las trincheras.

Allí reinó el caos: «Se mezclaron soldados de todas las compañías y secciones. Los oficiales llamaban a gritos a sus propios hombres». Volvieron desordenadamente a las trincheras —como una muchedumbre, más que un regimiento ordenado— justo a tiempo de que un avance del ejército austríaco los superara por el flanco. Cientos de soldados rusos daban vueltas, gritaban, disparaban los fusiles sin ton ni son mientras buscaban sus compañías, casi siempre en vano. Un proyectil estalló al lado de Kuznetsov, lo lanzó por los aires y lo dejó inconsciente. Al despertarse, notó que se había hecho el silencio… y que estaba prisionero. Sus captores hablaban en polaco: «¡Dobje pane bude, dobje!». Kuznetsov escribió: «Entonces no lo entendí, pero luego me enteré de que esto significaba: “¡Se pondrá usted bien, señor, se pondrá bien!”». Pero cientos de compatriotas no se pusieron bien. Mientras lo ayudaban a subir a un carro que lo llevaría a la retaguardia, vio muertos y heridos por todas partes.

En las líneas austríacas, Conrad se pavoneaba jactándose de una gran victoria. Pero los rusos estaban trayendo refuerzos y, en aquel momento, sus líneas de abastecimiento eran más cortas que las de los austríacos. Al mismo tiempo que los ejércitos septentrionales de Conrad se adentraban en la Polonia rusa, al sur de Lemberg, entre el 26 y el 28 también atacaron al ejército ruso, mucho más numeroso, que había en el río Złota Lipa; en esta ocasión, correspondió a los austríacos sufrir una derrota con un coste similar al que había pagado el ejército de Ivanov un poco más al norte. Cerca de Chochłów, en una reunión de los mandos de la división, un camarada de Constantin Schneider señaló una nube que había en lo alto. El oficial comentó, en broma, que la forma recordaba a una vista posterior de la cabeza de Bismarck. «Era como si él, el creador de la Triple Alianza que siempre se había opuesto a la guerra con Rusia, ahora nos diera la espalda»[30]. Los días 29 y 30, los austríacos atacaron de nuevo en el sur, y salieron mal parados. Los regimientos de Francisco José avanzaban en bloque y con escaso apoyo de la artillería, y fueron recompensados con unas pérdidas catastróficas.

Pero el fantasioso Conrad estaba convencido de que el evidente éxito en el norte volvía secundaria la derrota del sur. Concibió un plan complejo para permitir que los rusos del sector sur avanzaran más, y luego él desviaría a sus ejércitos del norte para atacarlos por los flancos. Quedó especialmente entusiasmado con las noticias de Tannenberg, que le llegaron en aquel momento: todo lo que los alemanes pudieran hacer, los austríacos debían igualarlo. Durante la primera semana de septiembre, las fuerzas de ambos bandos fueron dando tumbos por Galizia y los hombres se agotaron en unas marchas interminables antes incluso de llegar al combate. El día 3, Ruzsky ocupó la fortaleza austríaca de Lemberg, abandonada, pero fue derrotado en los días posteriores, en varios encontronazos con el enemigo.

La mayor insensatez de Conrad fue hacer caso omiso del hecho de que los rusos estaban reforzando mucho la zona norte, mientras él preparaba su pretendido golpe magistral, de corte napoleónico, en el sur. El 1 de septiembre, unas treinta y cinco divisiones rusas se enfrentaron a veinte austríacas. Cayeron sobre las posiciones de Conrad al sur de Lublin, con una fuerza irresistible, e incluso llegaron a disponer de suficientes tropas libres como para iniciar una embestida adicional contra un cuerpo de reservistas alemanes desplegado al este del Vístula para proteger los territorios del káiser. Esta fuerza se replegó desordenadamente al otro lado del río, tras contabilizar unas pérdidas de 8000 hombres; cabe señalar que los rusos, durante los dos primeros años de contienda, apresaron a más soldados alemanes que los ejércitos británico y francés juntos. Aunque la humillación de la derrota de Tannenberg, y pronto también en los lagos de Masuria, pesaba mucho en el ejército ruso, durante el mes de septiembre, en Polonia, su suerte dio un vuelco repentino.

Unos pocos kilómetros por detrás de la línea del frente, la ciudad de Lublin hervía de excitación. A las puertas de la catedral se agolpaban muchedumbres para examinar las piezas de artillería confiscadas a los austríacos y sus escudos —uno con la inscripción Ultima Ratio Regis, y otro con Pro Gloria Patriae— con multitud de abolladuras de las balas. Un joven cañonero ruso exhibía ante los civiles legos, lleno de orgullo, cómo se desempeñaba su trabajo: daba órdenes imaginarias, cargaba proyectiles ficticios, tiraba del cordón del disparador y gritaba «¡fuego!». En las calles se arremolinaban las nubes de polvo que levantaban los pasos de miles de botas. En la estación del ferrocarril, los soldados se acurrucaban en el suelo, durmiendo con el fusil al lado y las gorras cubriéndoles los ojos. «Ni siquiera a las 2 o las 3 de la madrugada —escribía un testigo— puede la ciudad calmarse, con las calles atestadas de gente emocionada y nerviosa tras la victoria.»[31] Observó a una multitud de prisioneros austríacos a los que escoltaban por las calles, la mayoría con la vista clavada en sus propios pies y no en los alrededores, sin querer cruzar la mirada con las gentes de la localidad.

La abrumadora presión rusa sobre los flancos del enemigo empezó a surtir efecto: acción tras acción, las exhaustas formaciones de Conrad eran derrotadas y tenían que retirarse. En el campamento austríaco, el estado de ánimo era terriblemente sombrío: un soldado, Pál Kelemen, contemplaba, desde la vecina población de Halicz, cómo huían los fugitivos de la fortaleza de Lemberg:

La población abandonaba la ciudad en columnas interminables. En carros, a pie, a lomos de caballo. Todo el mundo hace cuanto puede para salvarse. Todos se llevan consigo lo que pueden, además del agotamiento, el polvo, el sudor, el pánico de cada rostro, el terrible desánimo, dolor y sufrimiento. Hay miedo en sus ojos, se mueven con cobardía: un pavoroso terror los oprime, como si la nube de polvo que han levantado hubiera saltado sobre ellos y fuera a arrastrarlos. Estoy tumbado, sin dormir, en la cuneta y contemplo el caleidoscopio infernal. Por allí en medio hay, incluso, carros militares, y mientras, por el campo va la infantería en desbandada, y la caballería, perdida. Ni uno solo lleva el equipo completo. La exhausta multitud se desparrama por el valle. Corren de vuelta a Stanislau.

La caída de Lemberg, la cuarta ciudad más grande del imperio de los Habsburgo, representó una seria humillación; y los problemas austríacos persistieron en los días siguientes: se perdieron mucho cañones, incluidos algunos que sus hombres abandonaron, simplemente, para acelerar la huida. La noche del día 8, los oficiales de Conrad, contemplando a sus mugrientos, exhaustos y desanimados hombres, reconocieron que el ejército estaba vencido. Al día siguiente, las fuerzas rusas avanzaron sobre ellos desde el norte, el este y el oeste. Los austríacos solo podían huir encaminándose al sur, y así lo hicieron: «Con una punzada de conciencia, una dolorosa sensación de fracaso, nuestra columna cruzó una vez más la frontera, con los sueños de victoria destrozados», escribió Constantin Schneider[32].

Los días posteriores fueron desesperados. El Freiherr Rüdiger Stillfried von Rathenitz, de dieciocho años, era comandante de sección en un batallón de Feldjäger. Se le ordenó contraatacar cerca de Magierów al amanecer del 10 de septiembre. Sus hombres perdieron la paciencia mientras esperaban la orden de avance, tumbados a la entrada de un bosque bajo el violento fuego de la artillería rusa. Alguien gritó: «Vorwärts!», («¡Adelante!») y los austríacos se pusieron en pie y corrieron a campo traviesa bajo la descarga enemiga, mientras Rathenitz salía en pos y luchaba en vano para frenar la euforia: «Quería controlar esta carrera demencial, pero desoyeron mis gritos; no se podían dar órdenes»[33]. En un gesto absurdo, algunos hombres corrían con las palas frente al rostro, a modo de protección. Luego volvieron a ponerse a cubierto y empezaron a cavar. El propio Rathenitz apenas había empezado a rascar el suelo cuando sintió una punzada en el pie, seguida de un terrible dolor en el muslo. Sabía que le habían dado.

Tuvo que yacer a campo abierto quince horas, hasta que se hizo oscuro, porque ningún camillero iba a afrontar el fuego que arrasaba la zona. Lo consoló la compañía de un soldado que lo ayudaba a excavar: «A mediodía hizo un calor insoportable; la sed nos atormentaba terriblemente». Su camarada encontró un trozo de pan seco que ambos compartieron, antes de liarse un cigarrillo con papel higiénico y tabaco de pipa. Aquella noche, a las 9.30, los trasladaron por fin a la retaguardia. Tras un espantoso viaje en carro, en una columna de vehículos similares cuyos pasajeros proferían «incesantes lamentos y gemidos», Rathenitz llegó a Przemyśl. De allí lo llevaron en tren a Viena, donde permaneció hospitalizado varias semanas.

El 11 de septiembre, Conrad ordenó una retirada general. Constantin Schneider recibió la orden de cabalgar en medio de la oscuridad de la noche para suplicar a la división vecina que ayudara a cubrir una peligrosa brecha en la línea. De camino, se encontró con un batallón destrozado que había perdido al 90% de sus fuerzas, cuyo oficial al mando agradeció que le indicasen su posición. Cuando Schneider comunicó su petición de socorro, el comandante de división lo despidió de inmediato, arguyendo que él también iba demasiado corto de personal como para ir prestando refuerzos[34]. La larga cabalgata del oficial había sido en vano, y Schneider regresó a su cuartel general agobiado por el peligro al que se enfrentaba el ejército. Los generales del zar seguían añadiendo un torrente de refuerzos, mientras los efectivos de Conrad menguaban y sus hombres se marchitaban bajo la presión de la marcha incesante. El 9 de septiembre, los rusos seguían avanzando implacablemente y amenazaban a los austríacos con el desastre absoluto. Conrad recurrió a los alemanes en busca de ayuda. El káiser, con sus fuerzas en plena crisis de la retirada del Marne, respondió que no se podía hacer nada inmediatamente.

Los éxitos rusos se debieron mucho más a los errores austríacos que a sus propias dotes o habilidades para el mando, pero la humillación de Conrad era indiscutible. Y era aún más indigerible, si se comparaba con los triunfos alemanes en otros lugares. Alexander Pallavicini describió la agria respuesta que recibieron las noticias de Tannenberg entre sus camaradas del Estado Mayor del ejército. Refunfuñaron: «Siempre los prusianos, y no nosotros». Pallavicini respondió que «eso no debería importar, mientras las victorias caigan de este bando»[35]. Los otros seguían en desacuerdo, pero él se mantuvo en sus trece y aventuró, con audacia: «Sería mejor que todo quedase bajo el mando alemán». No fue un comentario bien recibido. «No me haré popular, diciendo ese tipo de cosas». Dos días después añadió: «El éxito alemán parece ser aún mayor. Deben tener una fórmula secreta (die müssen ein geheimes Kraut haben). En nuestras circunstancias, es difícil de asumir, pero no debemos olvidar que nosotros nos enfrentamos a la flor y nata del ejército ruso». Los súbditos del zar en las zonas fronterizas de Galizia se alegraban ante el repliegue de los invasores. El terrateniente Stanislav Kunitsky había mandado a sus hijos a Lublin cuando los austríacos tomaron su finca, y pasó treinta y seis horas escondido en la bodega de su mansión, con su esposa, mientras fuera se libraba una batalla. Cuando los cosacos los liberaron —por un tiempo—, él invitó a los oficiales a un festín dominado por una «fabulosa sopa de col» y una carpa gigante de su propio estanque[36]. Mientras el jardín de Kunitsky seguía marcado por los cráteres de los proyectiles, la mesa se adornaba con unos ásteres de otoño.

La ignorancia tecnológica de miles de soldados-campesinos provocó escenas cómicas. Un ruso explicaba a un corresponsal cómo había ganado una batalla: «Pues bien, señor, yo estaba en la carretera y vi que un automóvil venía hacía mí… lo conducía un hombre con sombrero alemán. Me aparté a un lado y empecé a disparar. Le di al vehículo y se detuvo. Corrí y disparé al tipo que iba dentro. Pensé llevarlo al cuartel general. Me metí en el asiento del conductor e intenté que se moviera, pero no pude. El vehículo resoplaba, pero se negaba a arrancar. Entonces vi a un campesino con un carro. Hice que le quitara los arreos y [utilicé su caballo para] tirar del automóvil»[37]. Los soldados se quedaban boquiabiertos al ver por primera vez los carros de combate rusos, desplegados en acción cerca de Łódź. Un hombre contemplaba el monstruo recubierto de acero y comentó con gravedad: «Cosa seria». Un corresponsal escribió sobre los coches: «Son huéspedes bien acogidos; en todas partes los invitan a pasar una larga temporada».

El agregado militar británico, Alfred Knox, que seguía el avance ruso, una noche fue testigo del interrogatorio de varios prisioneros de guerra austríacos. Quedó fascinado por el hecho de que la caballerosidad de los captores nunca flaqueara: «Fue una escena inolvidable: la habitación llena de oficiales, una sola vela titilante, y los prisioneros. Solo preguntan a los suboficiales y a unos pocos hombres de la tropa… La teoría rusa es que el oficial es un hombre de honor y no se le debe insultar presionándole para que dé información en contra de su propio país»[38]. Con el mismo espíritu, más tarde, cuando los rusos tuvieron que retirarse al otro lado del río Dunajec, el Estado Mayor de una división austríaca se apoderó de un castillo en Radłów que antes había albergado al comandante de un cuerpo ruso; y los nuevos ocupantes no sufrieron los trastornos de la artillería porque, como gratitud por el mes de alojamiento, el general ruso había prometido al dueño del castillo, el conde Henryk Dolańsky, que lo dispensaría de tales atenciones[39].

La línea de retirada austríaca estaba llena de armas, pertrechos y vehículos abandonados, además de los habituales caballos muertos o moribundos. Los rezagados se amontonaban en el interior de la fortaleza de Przemyśl, donde el acuartelamiento reforzaba las fortificaciones en previsión de otro asedio. El 12 de septiembre, el tráfico en la zona de Przemyśl quedó bloqueado en medio del caos. El día 17, los rusos ya habían ocupado posiciones a tiro de la artillería, y abrieron fuego contra la ciudad. En Viena crecía el temor a que el enemigo llegase hasta el Danubio: enviaron a 30 000 obreros para que construyeran defensas, aunque en determinados sectores la única artillería disponible databa de 1875 o incluso de 1861.

En las filas austríacas, las condiciones de hombres y oficiales eran terriblemente distintas. Dentro de Przemyśl, el doctor Richard Stenitzer escribió en su diario el 24 de septiembre: «¡Pasamos el rato jugando a las cartas, comiendo y durmiendo! Al anochecer fuimos a una fiesta en el refugio del teniente Karara, con unos cuantos vinos y champán»[40]. De sí mismo decía, sin bromear, que estaba poco ocupado, salvo cuando tenía que atender a los casos de cólera, alguno de los cuales acabaría por llevar la enfermedad a Viena. Pero en ese mismo período, el diario de guerra de un regimiento de infantería describía la espantosa retirada de tres semanas, con los hombres agotados hasta la extenuación y, sin embargo, la siguiente orden: «Continúen la marcha sin prestar atención a los rezagados y sin parar»[41]. Para colmo, la unidad tuvo que cubrir varios kilómetros más para rodear Przemyśl y no empeorar su caos de unidades destrozadas y vehículos averiados.

La ciudad tardó mucho en empezar a acumular provisiones para un asedio[42]. Casi la mitad de sus 714 cañones eran piezas del siglo XIX, que funcionaban con pólvora negra; al dispararlos, se descubrió que buena parte de los proyectiles almacenados eran inútiles. Se llevaron a cabo rápidos preparativos para la defensa, como construir nuevas fortificaciones adjuntas, levantar un millón de metros de alambrada o despejar los campos de fuego. Pero en los alrededores quedaban árboles sin derribar, de modo que, cuando los rusos se acercaron, pudieron aprovechar el bosque para ocultar su movimiento. Todo seguía la línea típica de los Habsburgo: los austríacos siempre se habían mostrado resueltos a conservar Przemyśl, pero su habitual aletargamiento descartó la posibilidad de tomar medidas activas con este objetivo hasta que el enemigo estuvo a las puertas. El primer asedio a la fortaleza fue del 26 de septiembre al 10 de octubre, cuando cayó en manos de los rusos, que la ocuparon durante varias semanas, hasta verse obligados a retroceder una vez más.

Con el estrés de las derrotas, el ejército de Conrad —discordante y multiétnico— se fragmentó aún más. Las unidades reclutadas en el este demostraron ser muy poco fiables. El 19.o regimiento de la infantería Landsturm[*2], por ejemplo, estaba formado por rutenos, en su mayoría ucranios. Durante las batallas de agosto se desmoronó y los hombres huyeron lanzando sus armas y pertrechos. En septiembre, lo que quedaba de este ejército fue expulsado del acuartelamiento de Przemyśl al ser considerado demasiado poco de fiar para la defensa de un sector[43].

Ludwig Wittgenstein se encontraba entre la tripulación de la pequeña embarcación armada Goplana, en el Vístula, que abandonó la nave a la vista del acelerado avance enemigo: «Los rusos nos están pisando los talones», escribió en su diario[44]. Luego añadió: «Llevo treinta horas sin dormir». Al día siguiente, la tripulación subió de nuevo a bordo, pero con el objetivo de retirarse a Cracovia por el río Dunajec. Más allá de Przemyśl, la disciplina y la moral austríacas resucitaron ligeramente cuando la retirada de las tropas de Conrad las hizo entrar de nuevo en su propio territorio, tras haber perdido el contacto con el enemigo. Constantin Schneider señaló: «El comportamiento de los hombres mejora a diario. Llevan las armas al hombro según las órdenes, y no las arrastran por el suelo o las llevan como cazadores. Han dejado de merodear en los alrededores de las carreteras y ahora ni siquiera agrupan a todos los caballos de cualquier manera»[45].

A mediados de septiembre, los austríacos se habían retirado a los ríos situados al este de Cracovia, tras perder a más de 350 000 hombres. Los rusos habían sufrido 250 000 bajas, pero todavía podían recurrir a unas reservas muy superiores. Entre la gran cantidad de material bélico que los austríacos dejaron atrás había un millar de locomotoras y 15 000 vagones. Por su enorme escasez de tractores y caballos, varias baterías de cañones de 120 milímetros fueron arrastradas, durante un tiempo, por bueyes. Pero Constantin Schneider observó, sorprendido, que la campaña había resultado ser una revolución tecnológica sin precedentes en el terreno bélico, «más profunda que en todo el período que va de Napoleón a Moltke».

El único recurso que le quedaba ahora a Conrad era atrincherarse donde estaba y esperar la ayuda alemana. Desde Francia, Henry Wilson escribió a su esposa Cessie, el 19 de septiembre: «La campaña [del oeste] se habrá terminado en la primavera, es decir, si a los rusos les va razonablemente bien; y no veo por qué no debería ser así»[46]. Sus observaciones ponían de manifiesto la inquebrantable fe que los franceses y británicos tenían en el poderío ruso, aun después de los desastres de Tannenberg y los lagos de Masuria, cuya magnitud llegó algo distorsionada a Londres y París. Durante el conflicto de 1914-1918 —como luego en 1941-1945—, que los rusos fueran tan obsesivamente secretistas con sus operaciones, y sobre todo con sus derrotas, fue un motivo de consternación y frustración para los aliados occidentales. El 17 de octubre, el británico New Statesman reconocía el velo de misterio que cubría los acontecimientos del este, en cuanto al mundo exterior se refería. Aceptaba que «la batalla en curso puede durar mucho tiempo, quizá incluso semanas… Sería prudente por nuestra parte descartar en este momento las noticias de “grandes victorias”, vengan del lado que vengan».

En el campamento imperial, Conrad confesó secamente a su Estado Mayor que si el archiduque Francisco Fernando aún estuviera vivo, habría hecho salir al responsable de este vergonzoso desastre militar —esto es, él mismo— y lo habría fusilado. «La apurada situación de los austríacos tiene muy mal aspecto», escribió el coronel Max Hoffmann en su diario el 26 de septiembre, «lo cual evidencia las nefastas consecuencias de no invertir dinero en el ejército durante veinte años.»[47] Cerca de una tercera parte de las formaciones de Conrad estaban destrozadas. Pero la persecución rusa, tan rezagada, libró a los austríacos de una catástrofe definitiva. Ivanov decidió hacer una pausa para permitir que sus ejércitos se reagrupasen y reabastecieran, y fortificar Lemberg para el contraataque.

Los parones sufridos en ambos bandos, por turno, a consecuencia de la logística fueron característicos de la guerra en el frente oriental. La intendencia rusa y austríaca era débil por igual, y la llegada de las lluvias otoñales convirtió las carreteras sin asfaltar en lodazales. Los rusos tenían en Galizia ejércitos bastante más grandes de lo que podían mantener en condiciones razonables, contando con que la región no disponía de ferrocarril. Todo escaseaba, menos los hombres: los soldados deambulaban por los campos de batalla con sacos, recogiendo las herraduras de los caballos muertos. Sergei Kondurashkin oyó a un soldado que, bajo el fuego de la artillería austríaca, gritaba a todo el mundo desde una granja: «¡Venid a comer! ¡He hervido patatas y Dios sabe cuándo nos llegarán más raciones decentes!». Un goteo de hombres fue arriesgándose a echar una carrera hasta la granja para compartir el botín[48].

El desventurado grupo de soldados del zar solo tenía el ligero alivio de recibir algunos caprichos de San Petersburgo: cigarrillos, bagels y pasteles en bolsitas rosas adornadas con cintas. En algunas unidades tuvieron que reservar los pocos fusiles disponibles para los hombres de las trincheras más adelantadas[49]. Los que estaban en segunda línea tenían que esperar, para disponer de armas, a que sus compañeros hubieran muerto: Vasily Mishin, que había sido vendedor de muebles en la Rusia central, retrocedió horrorizado cuando le entregaron un fusil manchado de sangre seca[50]. En la oficina de correos de Lublin se acumulaba, a mediados de octubre, una montaña de sacos de correo de treinta y dos toneladas: cartas para cientos de miles de soldados desesperados por tener noticias de casa. No se las podían entregar, porque el jefe de correos carecía de carros para llevárselas.

En el cuartel general austríaco, Alexander Pallavicini quiso mirarlo por el lado positivo y se consolaba pensando que el ejército había escapado de un desastre definitivo: «Sin noticias, salvo pequeños tropiezos en el frente… Viendo los distintos escenarios de guerra, no hay razón para deprimirse: los franceses, los británicos e incluso los rusos han sufrido reveses considerables, por no hablar de Bélgica. Y por ahora hemos detenido la apisonadora rusa (die Russische Dampfwalze). Pero como en ninguna parte ha pasado nada que nos otorgue una ventaja decisiva, esta muerte y destrucción durará mucho tiempo antes de que descienda el ángel de la paz»[51].

Aunque la muerte era igual de terrible en todos los escenarios, las penalidades de los heridos eran peores en las condiciones del este que en las del oeste. Carretas chirriantes y traqueteantes, tiradas por caballos deslomados, avanzaban desde el campo de batalla hacia la retaguardia, cargadas de hombres malheridos y a menudo moribundos, postrados sobre lechos de sangrienta paja; de los tres que habitualmente iban en cada vehículo, era raro que dos llegasen con vida al hospital de campaña; más raro aún que sobrevivieran por más tiempo. Alexei Ksyunin oyó una amistosa conversación entre un ruso herido y un prisionero del imperio habsburgués, también herido, que iba en el mismo carro.

—¿Húngaro?

—No, eslovaco.

—¿Os habéis rendido muchos?

—Ah, sí, muchos, y también han muerto muchos… Los primeros días fue divertido, pero luego, nada de nada. No había comida… El pan se acabó, y también las latas; solo nos daban café, dos veces.

El eslovaco le dijo al ruso que había dejado mujer y dos hijos en los Cárpatos. Con el tono conciliador tan frecuente en los prisioneros, elogió a los rusos y los calificó de gente buena y agradable. «Díganme, señores, ¿por qué hemos estado luchando? No sé por qué nos mandan a combatir contra nuestra propia gente.»[52]

El hospital de Lublin tenía un aspecto dantesco: más de 2500 heridos apelotonados en el espacio de trescientas camas. Los hombres yacían en el suelo, en los vestíbulos, pasillos y cocinas, muchos de ellos sin atención, porque los suministros sanitarios se habían agotado temporalmente, igual que faltaban médicos y enfermeras. Un hombre se quejaba a voz en grito contra otro que pasaba: «¡Llévenselo de aquí! Nos está pisando, ¡nos pone las botas encima!»[53]. Un soldado al que habían alcanzado en la cabeza, ahora completamente ciego, avanzaba por un pasillo tanteando la pared. Otro hombre herido en la cabeza se agarraba a una estufa, con los ojos nublados y sin vida, hasta que pasó un oficial. En un acto reflejo, el hombre se puso en pie, con penas y trabajos, para saludar al superior.

Al lado de la estación de Lublin había un almacén que recogió las bajas que el hospital ya no podía admitir. Las enfermeras polacas pisaban con cuidado, repartiendo cigarrillos entre la muchedumbre postrada, sangrienta y quejumbrosa. Un ruso señaló a su vecino austríaco y le dijo a la chica: «Dele uno. Es de los nuestros. Habla nuestra lengua. Podría ser ucraniano»[54]. La anécdota es creíble, porque en Galizia, más que en ningún otro escenario bélico, los súbditos de ambos emperadores enfrentados sentían un lazo de amistad en los momentos de dificultad, encadenados como ahora a un conflicto que escapaba a su comprensión o simpatía, a las órdenes de unos bufones rivales ataviados de oro. En el hospital de Varsovia, el corresponsal Sergei Kondurashkin preguntó a un soldado herido por qué había tantos pacientes con heridas en los brazos. El hombre respondió con un amargo sarcasmo: porque los que habían recibido en la cabeza habían tenido que quedarse en el campo de batalla. El periodista escribió: «Se oyen docenas de historias, pero todas son iguales, igual que los soldados en sí son todos el mismo, y lo son las circunstancias que millares de decenas de miles de hombres han experimentado en el campo de batalla»[55].

Aleksei Tolstoy viajaba de Moscú hacia el frente y, desde el tren, se maravillaba, al principio, de ver que, por detrás de la zona de guerra, la vida rural conservaba su regularidad: «En las estaciones estaba la misma gente ociosa, la inalterada tranquilidad de los pueblos y granjas… un campesino que guía a sus bueyes en paralelo a la vía del ferrocarril, los rebaños que levantan nubes de polvo al atardecer»[56]. Pero a medida que se acercaba al campo de batalla, esta idílica visión empezó a quedar salpicada de imágenes y sonidos más deprimentes. El tránsito ferroviario en dirección sur, incluido el tren de Tolstoy, se interrumpía constantemente para permitir que los heridos rusos que viajaban en dirección contraria —en vagones abiertos y expuestos a los elementos— pudieran ser trasladados a Moscú. Tolstoy se dio cuenta de que muchos vestían las botas y las guerreras de sarga azules de los austríacos, de mejor calidad que cualquier cosa distribuida por el ejército del zar.

Casi todo soldado que cae prisionero vive una enorme impresión y un gran desconcierto, toma conciencia de que ese momento le cambiará la vida y ve emerger una inconmensurable incertidumbre acerca del futuro. Ivan Kuznetsov describió los sentimientos que tuvo al estar en manos austríacas: «Pensaba en mi pueblo, Lipyagi; en mis padres, en mi joven esposa y en mi hijo. Lo van a pasar mal sin mí. ¿Qué me ocurrirá?»[57]. Muchos prisioneros de guerra perecieron, en ambos lados del frente oriental. Los prisioneros rusos a los que trasladaban por Hungría en vehículos de carga eran atacados, en las paradas del camino, por la población local, que les lanzaba piedras y golpeaba con palos los costados de los vehículos, en señal de hostilidad.

Varios millares de prisioneros rusos malvivían en condiciones deplorables en un campamento cercano a la ciudad húngara de Estergom, donde muchos murieron de hambre. Ivan Kuznetsov escribió:

Al levantarnos, vimos muertos tendidos aquí y allá, que había que enterrar en seguida. Varias veces… nos reunimos para pedir comida… acercándonos a los guardias y gritando: «¡Khleba! ¡Khleee-ba!», («¡Pan! ¡Paaan!»). Los guardias nos pegaban con la culata del fusil y nos metían de nuevo en los barracones… Unos quince cuerpos seguían tirados en el suelo. En ocasiones, los jefes venían al campamento y nos amonestaban con severidad, y durante unos pocos días teníamos más pan y nos hacían sopa de patata. Pero luego la comida volvía a escasear. Los prisioneros se agrupaban según las regiones de origen; yo, con los otros de la zona de Penza… Dos eran parientes… Nos habían quitado los sobretodos, así que dormíamos en el suelo, con las guerreras y los pantalones puestos. Nos daban entre 200 y 300 gramos de pan, cada tres o cuatro días. Cocinaban una vez al día: agua hervida con un poco de harina de trigo y pimentón rojo, un cubo para cada veinte hombres. Llegó el otoño, con el frío, la humedad y el barro. Empezamos a abrirnos agujeros en la tierra, como topos. El suelo era arenoso y blando, así que pudimos hacer un hoyo en seguida, y luego un nicho en el que cabían varios hombres. En nuestro grupo había tres hombres; nos arrastramos al hoyo y allí descansamos bajo el arqueado techo de arena. Por la mañana nos levantábamos cubiertos de tierra, nos la sacudíamos y nos lavábamos; caminábamos todo el día por el campamento y, al caer la noche, volvíamos al hoyo. En octubre hizo aún más frío y nuestros búnkeres improvisados se derrumbaron[58].

En el otro bando, las penalidades del ejército austríaco no hallaban respiro. «Quieres atrincherarte, por la artillería, pero entre charcos enormes, no tiene nada de divertido. Luego vino un aguacero tan torrencial que me calé hasta los huesos y las botas chapoteaban a cada paso. Atrincherarse resulta demasiado agotador si no pasas mucho tiempo en el mismo sitio, por eso me eché allí dentro con bastante apatía», escribió Hoefft[59]. En aquellos fríos días del otoño polaco, las grullas sobrevolaban los campos de batalla con sus graznidos lastimeros, al tiempo que muchos pueblos quedaban abandonados por sus habitantes, que temían por igual el paso de cualquiera de los ejércitos. La marcha de hombres, caballos y carros rebasaba los límites de las estrechas carreteras y abría nuevos pasos a través de los campos de patatas, remolacha y zanahorias.

Sergei Kondurashkin escribió: «Por los vacíos campos y en los valles, uno veía grupos de refugiados de los pueblos próximos al Vístula. Han cogido todo cuanto podían cargar a hombros y avanzan penosamente con sus familias. No saben adónde van. Se sientan en un valle húmedo y frío para descansar y pensar qué harán a continuación. Intentan calentar a sus hijos. Un hombre masca una corteza de pan seca con las mandíbulas heladas de frío y tristeza. Tarda mucho en tragárselo y contestarme a la pregunta que le he hecho: “¿Cómo están las cosas en Annopol?”. “¡Oh, señor! ¡Es como la muerte!”. Ayer destrozaron la casa de los Rushinovitz. La alcanzó un proyectil y se desmoronó. El dueño resultó herido y su esposa murió. También murió un soldado. Maevich, Burak, dos vacas, Anton Petz y Godzhikovsky, todos murieron. Casi todos los demás se han ido. Los que no lo han hecho aún, lo harán hoy»[60]. Ambos bandos llevaban a cabo incansables búsquedas de agentes enemigos; aunque la mayoría solo existían en su imaginación, muchos civiles inocentes perdieron la vida por ello. En Przemyśl, Richard Stenitzer contó que era frecuente oír disparos a las 6 de la mañana, en el campo de fusilería de la fortaleza, «donde se pegaba un tiro a los supuestos espías»[61]. Constantin Schneider rehuía las incesantes cazas de brujas y contó que los policías militares habían entrado en un pueblo «en el que decían que se habían oído disparos, y tirotearon sin miramientos a todo aquel que les pareció sospechoso»[62].

Las tropas rusas seguían escaramuzando dentro del territorio de Prusia oriental, y su paranoia con respecto a los posibles francotiradores dio lugar a episodios de salvajismo. Después de que las tropas alemanas disparasen sobre ellos, los invasores incendiaron el pueblo de Domnau, prefiriendo pensar que los habían atacado las gentes del pueblo. Lo mismo sucedió en Aschwangen, donde ejecutaron a cuarenta personas después de que unos coches rusos recibieran disparos a su paso. Pero una historia oficial alemana, posterior a la guerra, señala con una imparcialidad escrupulosa: «Salvo contadas excepciones, los oficiales rusos intentaban impedir los actos de violencia»[63]. En la mayoría de las comunidades, los rusos se comportaban con moderación y trataban de asegurar que los civiles de la localidad pudieran alimentarse. De hecho, en 1914 la invasión rusa de Prusia oriental —en marcado contraste con lo que sucedería treinta años después— se caracterizó por una moderación y humanidad generalizadas.

El motivo de queja más notable entre los alemanes fue que, durante la posterior retirada rusa, se llevaron a civiles como rehenes —el número es objeto de discusión, pero podría ascender a varios miles— y los retuvieron durante el resto de la guerra[64]. Los rusos volvieron a ocupar algunas comunidades fronterizas de Prusia oriental de las que se habían retirado tras la derrota en los lagos de Masuria; entre ellas, la de Popowen. Las acciones de saqueadores, patrullas rapaces e incendiarios ocasionales acabaron convenciendo a la familia Sczuka de que debía abandonar su casa y huir al oeste, a territorios que siguieran en manos alemanas. El 14 de septiembre, escoltados por un soldado ruso, caminaron hacia el cuartel general en Grajewo para obtener el permiso necesario. Al principio los recibieron amablemente y les ofrecieron unas jarritas de miel. Pero luego los rusos les dijeron que tenían que retenerlos hasta el amanecer. Al anochecer siguiente, supieron que los iban a trasladar a la Rusia profunda: una familia más entre los varios centenares a las que arrastraron para convertirlas en rehenes. Permanecieron en Siberia hasta 1918; la última época, en un campo de prisioneros de guerra. Luego, en medio del caos de la guerra civil rusa, les resultó imposible regresar a su patria hasta pasados dos años[65].

Más al sur, Alexei Ksyunin visitó a algunos prisioneros austríacos, que parecían marchar por Lublin en una procesión infinita: «Primero había filas de eslovacos, vestidos con uniformes azulados; luego los sustituyeron los húngaros, con casacas azul oscuro. En cuanto uno se levantaba y asomaba la cabeza por la ventana, veía a prisioneros de guerra. Al salir de la ciudad, volvía a verse otra larga columna. De vuelta en el hotel, al caer la noche, volvían a verse las siluetas de los austríacos, como puntos negros». Los ánimos habían decaído en ambos bandos. Una noche, la unidad de Constantin Schneider andaba buscando un posible alojamiento y dio con una casa de campo. Tras reventar las cerraduras, entraron en el comedor y vieron los vasos y platos sucios en la mesa donde los dueños de la casa habían comido, hacía tan solo unas horas, con los oficiales rusos. Los soldados saquearon cualquier cosa que valiera la pena y luego destrozaron el mobiliario. «En un país enemigo, las restricciones morales desaparecen», escribió Schneider con desasosiego[66]. Sin embargo, al día siguiente, cuando la unidad fue objeto de un feroz bombardeo de la artillería rusa, su coronel se negó a autorizar la destrucción de un gigantesco crucifijo de madera que, indudablemente, ofrecía al enemigo un punto de mira; alegó escrúpulos religiosos[67].

Mientras que, en el oeste, los frentes rivales se fueron ralentizando en septiembre de 1914 —en un proceso que terminó en octubre—, en los vastos territorios del este la guerra continuó adelante. En un mundo con pocas carreteras y aún menos líneas ferroviarias, las grandes fuerzas solo podían moverse con la rapidez que permitía la marcha de un hombre. Con la llegada de la lluvia y el barro, el ritmo aún se volvió más lento. Las distancias eran tan largas que ningún bando podía mantener posiciones continuas, como en Francia o en Flandes. La longitud de este frente era casi el doble, y la densidad de las tropas, casi una tercera parte que en el oeste.

Ahora ambos bandos sabían que el ejército de los Habsburgo era el hombre enfermo del conflicto, que pedía ayuda constantemente a Alemania para tenerse en pie. Los rusos se veían obligados a realizar esfuerzos simultáneos para acabar con los austríacos e invertir el resultado de su desastrosa campaña de agosto en Prusia oriental. Si en el oeste la inteligencia era mediocre, peor era la de Galizia. Los dos bandos malinterpretaban las acciones del otro o respondían con lentitud a sus iniciativas. A mediados de septiembre, en el sur, Ivanov quiso seguir presionando a los austríacos en su retirada, con la idea de tomar Przemyśl, luego Cracovia, y continuar después hacia Budapest.

Mientras tanto, en el otro bando, los alemanes no veían más opción que la de responder a las dificultades de Conrad. Falkenhayn y el káiser estaban horrorizados ante la perspectiva de un derrumbamiento austríaco total. Se apresuraron a enviar un refuerzo de cuatro cuerpos, que permitió a Hindenburg y Ludendorff cabalgar al rescate de sus aliados. Este nuevo 9.o Ejército se desplegó en la frontera oriental de Alemania, al norte de Cracovia, donde amenazaba inmediatamente el flanco derecho ruso. La respuesta rusa, a final de septiembre, fue concentrar treinta divisiones contra Hindenburg. Con esta fuerza, comandada por Ivanov, esperaban no solo derrotar al 9.o Ejército, sino también iniciar una invasión de Alemania desde el curso medio del Vístula hacia el alto Oder. La iniciativa del Vístula resucitó el enfrentamiento entre los egos de los comandantes rusos. Ruzsky, molesto por lo que a su juicio eran desaires de sus superiores, decidió proseguir con su propia ofensiva hacia el interior de Prusia oriental, con otra irresponsable desviación del esfuerzo. Veinticinco divisiones rusas se embarcaron en esta operación, mientras otras treinta permanecían inmovilizadas en Galizia, haciendo frente a los austríacos.

A principios de octubre, Ivanov decidió reagrupar a las tropas para la invasión. Ello exigía retirarlas al otro lado del San y hacerlas subir por la orilla este del Vístula, hasta dar con puntos de vadeo seguros. Durante esta maniobra de tres semanas, los rusos hicieron marchas interminables sin entrar en combate en ningún momento. El 9 de octubre, cuando los alemanes se hicieron con el orden de batalla ruso, tomado a un oficial caído, supieron que sus propias dieciocho divisiones, ya exhaustas, se enfrentaban ahora a sesenta, sin ninguna posibilidad de alcanzar una victoria definitiva. De este modo, alemanes y austríacos se limitaron a seguir a las columnas rusas. Ludendorff pregonó una victoria a los cuatro vientos, sencillamente porque sus propias fuerzas avanzaban mientras que las del enemigo retrocedían.

Ivanov, al más puro estilo zarista, se las ingenió para provocar graves daños a su propio ejército aún sin entablar batalla contra nadie. En las interminables marchas, los caballos morían por millares por la falta de forraje; los hombres sufrían terriblemente bajo una incesante lluvia. Cuando por fin las tropas llegaron a los puntos de vadeo previstos en el Vístula, carecían de avituallamiento y equipos adecuados para pasar el río. Tuvieron que detenerse y, durante varios días, limitarse a contemplar la poderosa corriente de agua. Cuando el 11 de octubre empezaron a cruzar el río, alemanes y austríacos los estaban esperando: los hombres de Ivanov que alcanzaron la orilla oeste quedaron encerrados en reducidas cabezas de puente. Un pontón se rompió y cayó a la corriente, que lo arrastró río abajo hasta las afueras de Varsovia, donde quedó atascado. A mitad de octubre no cabía duda de que el paso del Vístula —y, por tanto, la invasión de Alemania por parte de Ivanov— quedaría en nada.

Las zonas fronterizas de la Polonia rusa se sumieron en la anarquía cuando los ejércitos empezaron a ir y venir por la región. En un gesto de prudencia, los oficiales rusos se retiraron a Varsovia. Los gendarmes se vistieron con ropa de civil para evitar llamar la atención, inoportunamente, a ninguno de los dos bandos. En la estación de ferrocarril de Otwock solo se quedó uno de estos empleados, para —fortalecido por generosos tragos de vodka— recaudar un «impuesto» personal de un rublo a cada pasajero[68]. En la ciudad de Włocławek, que los alemanes ocuparon durante tres semanas, fueron los bomberos locales quienes se encargaron de mantener el orden entre la población, armados con sables. Cuando los alemanes se retiraron, los bomberos siguieron haciendo las veces de policía, como sucedió en Lubień y Kowal. El ejército ruso jamás había instruido a sus oficiales para que asumieran responsabilidades civiles y, por tanto, allí donde las autoridades locales se habían desplomado, los civiles padecieron un desgobierno crónico.

Un oficial zarista, Mikhail Lemke, escribía desde su cuartel general, hastiado por la indiferencia de sus comandantes al sufrimiento de sus conciudadanos: «Siguen adelante ciegamente, sin la menor idea de cómo se está viviendo en el país»[69]. Empezó a crecer un poderoso mercado negro que no solo comerciaba con comida y alcohol, sino también con uniformes, botas, abrigos e incluso armas, la mayoría recogidas por vendedores que habían pasado a rapiñar por los campos de batalla. Los hombres se acostumbraron a vender el equipo personal —incluso sus preciadas ropas de invierno— a cambio de comida.

Si todos los soldados de todas las guerras se encuentran con que su conocimiento de la situación se limita en gran medida a los sucesos que ocurren dentro de su línea visual, el aislamiento de Galizia y Polonia reforzó estas restricciones. El corresponsal de guerra Sergei Kondurashkin fue caminando hasta una enorme casa de campo cercana al Vístula, que hacía las veces de cuartel general de un regimiento de caballería; allí lo recibió el aluvión de preguntas habituales de los oficiales desesperados por tener noticias de las campañas extranjeras: «¿Cómo van las cosas por Francia?», «¿Qué hace Rumanía?», «¿Turquía?», «¿Dónde han ido los alemanes?». Kondurashkin escribió: «No me había imaginado poseedor de tanta información interesante. Intenté referir los detalles de todos los sucesos que pasaban en el mundo, las posibilidades, opiniones y conversaciones»[70].

Ahora les tocaba mover pieza a los alemanes. Avanzaron hacia Polonia con un tiempo horrible, por carreteras llenas de barro. Mientras el 9.o Ejército marchaba, los nervios de Ludendorff se descomponían. Llegó a la conclusión de que sus fuerzas eran del todo insuficientes para poder tomar Varsovia, y el 20 de octubre ordenó la retirada. Una vez más, ambos bandos se habían excedido. Habían muerto unos pocos millares de hombres más, sin que nadie obtuviera beneficios significativos.

La ciudad polaca de Łódź tenía problemas para determinar si estaba en guerra o en paz. Los cafés estaban llenos de clientes, civiles y militares por igual, que no se amedrentaban por la intermitente irrupción de los proyectiles. Uno de ellos alcanzó el mejor hotel, el Victoria, entrando por el tejado y haciendo añicos el techo y el suelo del piso superior, para salir por una pared lateral, afortunadamente sin provocar daños personales. Alexei Ksyunin estaba chismorreando con otro corresponsal de guerra, Vladimir Nemirovich-Danchenko, fundador del Teatro del Arte de Moscú, cuando un fragmento de un proyectil destrozó el cristal de la mesa contigua a la suya. El resto de la clientela no se alteró por semejante minucia; al poco escuchaban a un intrépido aviador relatar cómo su avión cayó en tierra de nadie y él se vio obligado a permanecer varias horas en un pantano, bajo el fuego de la artillería, hasta que la oscuridad le permitió volver arrastrándose hasta las líneas rusas[71].

La ciudad estaba repleta de mendigos; muchos de ellos, antiguos obreros de las fábricas, privados de su modus vivendi por el cierre general de la industria. Ksyunin escribió: «Uno se encuentra perseguido por mujeres medio locas, con miradas de desesperación, que intentan agarrarse a la manga de la camisa. Niños harapientos y muertos de hambre siguen a los transeúntes, haciendo ruido con los zuecos». Los mejores hoteles seguían obstinados en ofrecer una apariencia de lujo, aunque las habitaciones estuvieran congeladas porque no había combustible para caldearlas. En algunos restaurantes servían comidas deliciosas, pero sin pan. Los tranvías funcionaban. La multitud se agolpaba ante las tiendas de comestibles, con las puertas cerradas; después de que se hubiera terminado el pan, hubo una breve tanda de espaguetis. Cuando estos también se acabaron, la gente subsistió a base de patatas. En la distancia, el estruendo de las detonaciones y el golpeteo de las armas pequeñas ofrecía un acompañamiento constante. Al caer la noche, el cielo quedaba iluminado por un resplandor rojo, y las sacudidas periódicas persistían. Las veinticuatro horas del día, una corriente ininterrumpida de hombres heridos se arrastraba por las calles. A todos, salvo a los casos más graves, se les ordenaba ir por sus propios medios a la estación, desde donde partían algunos trenes de evacuación[72].

Pero los ejércitos del káiser en Polonia no consiguieron ningún triunfo equiparable a los de Prusia oriental: durante el otoño y el principio del invierno de 1914, los repetidos intentos por romper las líneas del frente ruso y tomar Łódź fracasaron estrepitosamente. Ambos bandos sufrieron unas pérdidas espantosas. Entre los heridos alemanes que cayeron en manos rusas había un antiguo contable, que lamentaba por igual el dolor y el verse separado de su casa, su esposa y sus hijos. Lo atendió brevemente una enfermera singular: la cantante de ópera Laura de Turczynowicz, de treinta y seis años y origen canadiense, que se había casado con un conde polaco y vivía en una gran mansión de Suvalki. El soldado enemigo herido le dijo con tristeza: «Los grandes señores se han peleado y ahora nosotros tenemos que pagar con nuestra sangre, nuestras esposas y nuestros hijos». La condesa de Turczynowicz acabó averiguando que el alemán había muerto antes de llegar a la ambulancia que lo llevaría a la retaguardia. La mayoría de sus camaradas, en ambos bandos, habrían estado de acuerdo en que era difícil rebatir este dictamen sobre la contienda.