Antes de embarcarse en su gran ofensiva occidental —o, de hecho, en la guerra—, los alemanes deberían haber sopesado el hecho de que, a lo largo de la historia, solo raramente ha habido una resolución rápida de conflictos entre bandos aproximadamente iguales. Incluso los triunfos de Marlborough en las batallas contra los franceses, y de Bonaparte sobre sus muchos enemigos, resultaron inconcluyentes. La victoria de Wellington en Waterloo y de Moltke el Viejo en Sedán fueron excepciones al curso más general de la guerra. Los ejércitos de 1914 estaban equipados para causar en sus enemigos una terrorífica destrucción material y humana, pero la tecnología del transporte no estaba al mismo nivel. Peor aún: las masas de la vasta movilización habían pasado a exceder la capacidad de sus comandantes de comunicarse con ellas rápidamente.

Las radios, disponibles desde hacía menos de una generación, eran pocas y pesadas, y estaban reservadas a los cuarteles generales de mayor nivel; carecían del suficiente alcance y fiabilidad. Los aparatos de «chispa» de 1914, además, no podían sintonizar ajustadamente, por lo que las señales se dispersaban por todas las frecuencias de onda larga conocidas y, por lo tanto, era fácil interceptarlas. La tecnología de válvulas, que posibilitó la transmisión en banda estrecha, no se inventó en Estados Unidos hasta 1913 ni tuvo gran uso en Europa hasta dos años después. Por otro lado, muchos de los códigos empleados por los beligerantes eran descifrados por sus enemigos. En posiciones estáticas, se podía acceder a las formaciones por medio del telégrafo o el teléfono; pero en movimiento, solo podían recibir mensajes a través de mensajeros que, a veces, usaban automóviles, pero en muchos casos aún iban a caballo.

Cuando más ambiciosos eran los objetivos de un general —y los del ejército alemán, en 1914, eran de una ambición suprema—, más difícil resultaba controlar los movimientos de sus hombres. Había un retraso inevitable de varias horas —e incluso varios días— entre la emisión de las órdenes y su traslado y ejecución en un espacio de miles de kilómetros cuadrados de actividad operativa. Una vez que una formación se comprometía a actuar de una determinada manera, a menudo era tan difícil modificarla como lo sería gobernar un acorazado desde el puente enviando marineros a mover los timones a mano. La inversión de la suerte de Alemania que se produjo en los primeros días de septiembre se debió, sobre todo, a la inmensa falacia de Schlieffen, y en menor grado a la falta de firmeza del liderazgo de Moltke; pero también a las dificultades técnicas de dirigir los movimientos de seis ejércitos alemanes que combatían en suelo extranjero. Las derrotas y retiradas de French tuvieron al menos el efecto compensador de que permitieron a Joffre aprovechar, con gran beneficio, el sistema de comunicaciones de su propio país.

Es característico de la guerra, sin embargo, que los comandantes solo vean todas las dificultades de su propio bando. Especialmente los británicos, en el ánimo del momento, no supieron comprender que sus oponentes estaban en un problema cada vez mayor. El plan de guerra de Alemania requería que millones de hombres —muchos de ellos, recién salidos de una cómoda vida civil— recorrieran a pie vastas distancias por la Europa occidental, llevando cargas pesadas en el calor del verano. En los primeros días de septiembre, los invasores de Francia hallaron que sus columnas perdían cohesión, pues los soldados más débiles marchaban con más lentitud y los rezagados se quedaban atrás. Se malgastaba tiempo y energía en errores en la lectura de mapas, órdenes traspapeladas y cambios de objetivo. Las unidades se adelantaban unas a otras por la carretera y perdían consistencia. La falta de sueño y la negativa a detenerse regularmente se cobraron un precio aún más alto. El historiador de un regimiento alemán deploraba que, por un mando confuso, las líneas de marcha aumentaran el cansancio de los hombres al optar por caminos demasiado poco rectos y poco convergentes.

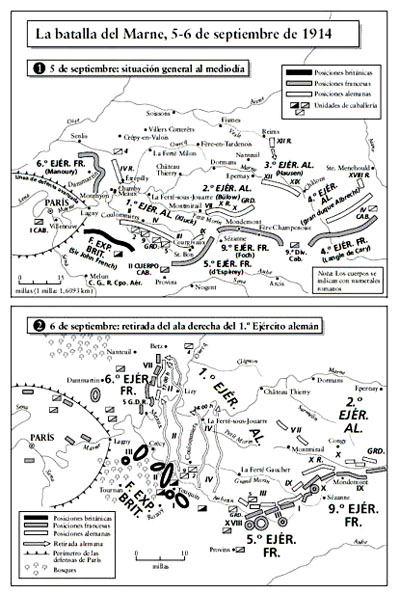

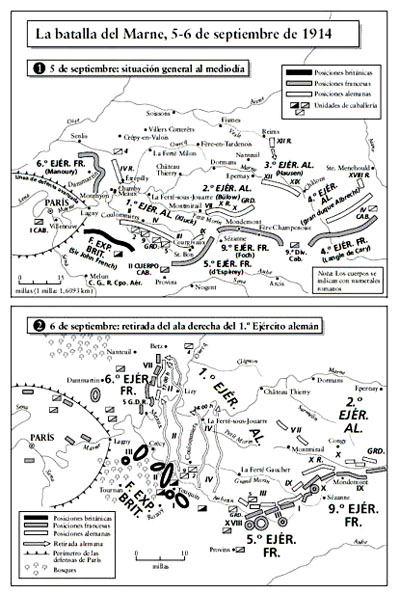

Los dos primeros días de septiembre pasaron sin que un solo mensaje del 1.o o 2.o Ejército llegara al cuartel del alto mando alemán (Oberste Heeresleitung u OHL). En la tarde del día 1, Moltke envió una pregunta a Kluck: «¿Cuál es su situación? Requiero respuesta inmediata», pero no recibió ninguna. El 4, un mensaje enojado de Kluck para Moltke se demoró dieciséis horas en la transmisión. A través de todo este período de crucial importancia, las fuerzas de Joffre se estaban concentrando en el norte. El 23 de agosto —el día de Mons— los tres ejércitos del ala derecha alemana constaban de 24,5 divisiones, frente a 17,5 unidades aliadas. Cuando Joffre completó el nuevo despliegue, el 6 de septiembre, pudo asignar a su ofensiva del Marne cuarenta y una divisiones. Para lograrlo, debilitó enormemente el frente del sur; pero las poderosas fortificaciones francesas de preguerra compensaban la inferioridad numérica. En Alsacia-Lorena, la responsabilidad del ataque recaía ahora sobre los alemanes. Un mes de guerra del siglo XX ya había puesto de relieve las ventajas de las que disfrutaban los defensores, sobre todo si tenían posiciones preparadas.

Uno de los errores más graves de Moltke fue acceder a la petición de Rupprecht, el príncipe heredero de Baviera, de extender hacia el oeste el éxito de su ejército en Morhange. Moltke maldijo a la dinastía reinante, que no solo le suponía la carga del káiser, sino también, como comandantes del ejército, de dos principitos y un gran duque. Gruñía: «Joffre es un afortunado; en Francia, un príncipe no significa nada». Afirmaba estar incapacitado para destacar a oficiales de enlace que informaran directamente al OHL desde los cuarteles generales de los ejércitos porque su presencia sería mal recibida.

Pero pese a todas las excusas de Moltke, la culpa principal del caos debe achacársele a él. Vacilaba sin cesar; primero dio su aprobación a la ofensiva de Rupprecht, pero dos días después afirmó que solo quería «dejar clavados» a los franceses en el frente de la Lorena. Aun así, Rupprecht cargó adelante, con la determinación de asaltar la cadena montañosa, de un millar de metros de altura y muy fortificada, conocida como la Grand Couronné de Nancy. A lo largo de los primeros días de septiembre, la ofensiva del príncipe causó mucha inquietud a los franceses. Al norte de la ciudad, los alemanes ganaron terreno hasta la sierra larga y baja que protegía Verdún, creando lo que más adelante se conoció como «saliente de Saint-Mihiel». Pero en el terreno elevado de la propia Couronné, Castelnau —«la roca», como se le apodó— se defendió con una obstinación admirable.

El asalto principal a este objetivo empezó en la noche del 3 de septiembre, y dio origen a combates salvajes, mientras enjambres de figuras vestidas de gris campaña se esforzaban por llegar a las alturas. Se conquistaron y reconquistaron posiciones claves, de modo que los muertos de los ejércitos rivales quedaban mezclados entre un caos de armas abandonadas, munición suelta y pertrechos. Las bajas fueron especialmente graves entre los oficiales alemanes. La defensa pendía de un hilo y, en la tarde del 5, Castelnau instó a una retirada estratégica. Joffre rechazó la solicitud, insistiendo en que el 2.o Ejército debía aguantar. Entregado a su gran contraofensiva en el norte, siguió privando de divisiones a Castelnau, incluso mientras estaba por decidir el resultado de Nancy. El 7 de septiembre, los alemanes tomaron una población clave, Sainte-Geneviève, y los franceses la reconquistaron en una batalla que continuó aun después de la puesta de sol.

Aquel mismo día, el destacamento del fuerte de Troyon, de 450 hombres, repelió una masiva acometida alemana. En estos choques, el cuerpo de Baden sufrió diez mil bajas; los asaltos frontales costaban a los alemanes tantas vidas como a los franceses. El 10 de septiembre, Castelnau contraatacó, hizo replegarse a los alemanes varios kilómetros y se apoderó, en Lunéville, de enormes montones de suministros. La línea del Meurthe quedó controlada, y Nancy, salvada. Los hombres de Rupprecht volaron los puentes del río, sabedores de que no volverían a necesitarlos con urgencia. Un regimiento bávaro perdió a un millar de hombres durante el repliegue, el 11 de septiembre. El jefe del Estado Mayor de Rupprecht culpó del fracaso de Nancy a los repetidos cambios de opinión de Moltke. En verdad, este último nunca debería haber dado su aprobación al intento. Si los franceses estaban obligados a combatir de forma desesperada y simultánea en varios frentes, también los alemanes; y la división del esfuerzo contribuyó a su inminente fracaso estratégico.

Los ejércitos de Joffre que mantenían el frente del centro y el sur se comprometieron a fondo en la ofensiva septentrional de Francia. La desafiante expresión Ils ne passeront pas no se aplicó en Verdún hasta 1916, pero también se podría haber acuñado en septiembre de 1914, cuando los alemanes batieron por primera vez las puertas de la gran red de fortalezas. Si los ejércitos de Castelnau y su grupo vecino de más al norte se hubieran venido abajo, todo lo conseguido en el Marne habría sido en vano. Obligar a Rupprecht a echarse atrás en la Grand Couronné fue tan grave, para Alemania, como lo había sido el desastre de Morhange para Francia. La posteridad le ha prestado mucha menos atención de la que merece porque, en aquellos mismos días, se desarrollaban más al norte acontecimientos que han sido más celebrados.

A principios de septiembre, los fallos en la inteligencia volvieron a ejercer una influencia crítica sobre los acontecimientos; y se trató de fallos alemanes. El ejército de Kluck marchaba hacia el sur y su flanco derecho circunvalaba París por el oeste, a unos cincuenta kilómetros. Sus aviones de reconocimiento informaron de la retirada hacia el sur de grandes columnas del enemigo. Los alemanes no miraron —o no con la atención precisa— hacia el oeste; y los comandantes hicieron caso omiso de los informes de algunos pilotos, que hablaban de concentraciones francesas delante de París y por detrás del flanco de Kluck. Allí el 6.o Ejército, de Manoury, estaba reuniendo a 150 000 hombres. El general era un artillero retirado, de sesenta y seis años, al que volvieron a llamar en 1914; ahora dirigía siete divisiones de la reserva. Los comandantes alemanes, convencidos de que los franceses (y también, aunque era de menor importancia, los británicos) eran enemigos derrotados, siguieron sin prestarle atención; simplemente se peleaban entre sí sobre el mejor modo de sellar su triunfo. Kluck insistió en la persecución de la Fuerza Expedicionaria Británica y el 5.o Ejército, pero continuó sin atraparlos.

Mientras Joffre aún estaba intentando engatusar a sir John French para que luchara, Manoury comenzó a ganar terreno hacia el este, apiñando al flanco derecho de Kluck a lo largo del río Ourcq, tributario del Marne. Al ver el agotamiento y la desmoralización de los hombres, les parecía increíble que el ejército fuera capaz de emprender un ataque de consideración. Unos pocos expusieron una protesta formal ante sus comandantes, que la descartaron. El 6 de septiembre, el 5.o y 6.o Ejército empezaron a avanzar.

El primer héroe de las batallas del Marne —pues fueron muchas, a lo largo de un frente de más de 150 kilómetros— fue un alemán. Para patrullar por su retaguardia (de cara a París, en posiciones centradas en las colinas de Monthyon, al noroeste de Meaux), Kluck solo había dejado un cuerpo de escasa fortaleza: 22 800 reservistas al mando del general Hans von Gronau. Cuando las vanguardias de Manoury se encontraron con los alemanes, Gronau contuvo su avance exhibiendo sus dotes como general de soberbia energía, pese a que sus números eran muy inferiores. La artillería alemana frenó el impulso del 6.o Ejército y la sorpresa se perdió. Entonces Gronau se retiró diez kilómetros y, justo antes de la medianoche del 6, informó al cuartel del ejército de que venía Manoury. Su propio cuerpo sufrió 4200 bajas, pero aportó una ayuda crucial que impidió que los alemanes se derrumbaran de golpe. Kluck adoptó una decisión trascendental, drástica e inmediata: hizo virar todo su mando para enfrentarse a la nueva amenaza y luego contraatacar.

Entre tanto, el 5.o Ejército, de Franchet d’Espèrey, marchaba contra Bülow; y algunos de sus oficiales aún estaban imbuidos del espíritu temerario de agosto. El general Philippe Pétain cabalgó en persona hacia el frente para dirigirse a sus regimientos. Declaró que la retirada había concluido: iban a atacar. Lo presentó como una buena noticia y algunos de sus oyentes parecían dispuestos a creer en sus palabras. Pero en la mañana del 6, cuando se ordenó a los hombres avanzar contra el primer objetivo, la aldea de Saint-Bon, se arredraron. Pétain desmontó de su caballo, se apresuró a unirse la infantería en la primera línea y capitaneó en persona la embestida; contra todas las probabilidades, sobrevivió. Saint-Bon se tomó; los cañones franceses se echaron adelante y se desplegaron de nuevo. Pronto, la infantería renovó la acometida. La división de Pétain disfrutaba de la pequeña ventaja de poseer un avión de reconocimiento propio. Su comandante de artillería, el coronel Estienne, lo había trocado por un carro de municiones y ahora lo aprovechaba para identificar blancos para sus cañones.

El conde Louis de Maud’huy, general y comandante del cuerpo, había nacido en Metz y abandonó la ciudad en 1870, después de que los prusianos la tomaran. Era un católico devoto que, en aquel momento, hizo la promesa —que cumplió— de que no volvería a entrar en un lugar de entretenimiento, como un café, una sala de conciertos o un teatro, hasta que la tricolor ondeara de nuevo sobre Alsacia-Lorena. Douglas Haig describió a Maud’huy con la condescendencia que mostraba hacia casi todos los franceses: «Un hombre pequeño y activo, de unos cincuenta y ocho años, con el pelo rubio rojizo, ¡probablemente teñido! Sin duda recuerda al francés típico que uno veía en la escena en el período de Luis XIV»[1]. Maud’huy había sobrevivido al baño de sangre de Morhange, dos semanas atrás, y ahora ansiaba guiar a sus divisiones a la victoria, al precio que fuera. Y fue un precio elevado: el primer día del Marne, en una brigada hubo seiscientos muertos.

Después de las desoladoras experiencias del 5.o Ejército el mes anterior, fue un milagro que Franchet d’Espèrey convenciera a sus hombres de avanzar lo más mínimo; y, en un número al menos suficiente de casos, exhibir la energía que resultaba vital para el éxito. Más adelante, Kluck comentó, con admiración: «Que hombres que han tenido que retirarse durante quince días, han tenido que dormir en el suelo, medio muertos del agotamiento, pudieran, al son del clarín, coger los fusiles y atacar, era algo con lo que los alemanes nunca habíamos contado; una posibilidad que, en nuestros centros de estudio militar, nadie había llegado a sopesar».

Pero el 6 de septiembre fue un día de nuevas masacres, y la ofensiva de Joffre vivió un miedo mortal. Un regimiento al que se ordenó tomar el pueblo de Vareddes retomó la táctica de agosto de avanzar por detrás de la bandera, al son de los tambores. En la primera media hora cayeron veinte oficiales; el coronel Chaulet, su comandante, resultó herido en el brazo y el hombro, pero se quitó la guerrera rasgada y ensangrentada y, a pecho descubierto, encabezó una carga con bayoneta a lo largo de unos 1400 metros de campo despejado. El pueblo de Chambrey cambió de manos por tres veces hasta que, el caer la noche, los atacantes zuavos se hicieron con el control; el camposanto estaba repleto de los cadáveres de sus hombres, de vistosos ropajes. Se dijo que una brigada marroquí decapitó algunos cuerpos de alemanes, y la historia de las tropas coloniales francesas lo hace creíble, igual que algunos relatos similares sobre los gurkhas británicos. El teniente Paul Tuffnau, oficial de la reserva de veintisiete años, vástago de una familia de vinateros de Burdeos, observó el avance de los franceses por un campo de remolachas:

Marchan hacia delante de un modo magnífico, pero demasiado rápido, demasiado cerca unos de otros… Avanzamos con ellos, pero mis ametralladoras van mucho más atrás. Finalmente viene Chamoutin, muy disgustado: «Pobre Maire… Una bala en el corazón». Algunos hombres intentan escabullirse hacia la retaguardia, escondidos entre las remolachas. Me acerco a ellos y los amenazo con la pistola. Afirman que están heridos o ayudando a un herido. Silban balas sin descanso, desde todas las direcciones. Cuesta mucho hacer que los hombres se pongan en pie[2].

Aunque Tuffnau se enfadaba con los responsables de las ametralladoras, instándolos a seguir adelante, estos se negaron.

La carga se frena, se detiene. Mulleret, el portaestandarte, está tirado de espaldas en el otro lado de la carretera, con la cabeza en un saco. Por detrás de un almiar, veo la bandera, unos pocos hombres y el coronel, que tiembla como una hoja, con la guerrera abierta, el brazo derecho en cabestrillo y la camisa cubierta de sangre.

Yo estoy vendando a Mulleret, que está herido por debajo del hombro izquierdo. Tiene los ojos cerrados y, todavía, algún color en el rostro. «¿Eres tú, Tuffra?». Me toma de la mano y la aprieta con fuerza. «¿No me dejarás, verdad?… Desabróchame el cinturón, por debajo de la camisa… Llevo algo de oro en el cinturón. Déjalo, pero coge mi pistola».

Al poco tiempo, el regimiento lanzó otra carga, entre una tormenta de mosquetería y proyectiles. Una vez más, Tuffnau se halló teniendo que luchar para que sus hombres no huyeran:

«¡Alto! ¡Media vuelta! ¡Adelante!». No dejo de gritar, y estos bravos soldados en efecto se dan la vuelta. Veo a Dumesnil, que sostiene la bandera. Cerca de mí, un sargento se arranca con La Marsellesa y todo el mundo se suma. Pero el estruendo, increíble, ahoga el cántico de Valmy.

Uno por uno fueron arrastrándose hasta la retaguardia. Cuando el sol se puso por detrás de la línea francesa, Tuffnau cayó dormido en una trinchera. Al anochecer del 6 de septiembre, en el ala izquierda de los franceses, el 6.o Ejército había adelantado entre tres y cinco kilómetros. Al otro lado del frente, en la lejanía, la oscuridad quedaba rota por el resplandor de las aldeas en llamas, incendiadas durante los combates del día. Más al este, el 5.o Ejército se esforzaba por mantener unas conquistas modestas bajo el bombardeo alemán: en cada uno de los días del Marne, los cañones de Moltke gastaron más munición que la empleada por los prusianos en toda la guerra de 1870. Charles Mangin, uno de los comandantes de división de Franchet d’Espèrey, se adelantó corriendo hasta el pueblo de Courgivaux para detener a los soldados franceses que huían de los proyectiles alemanes y convencerlos de que resistieran. Sus hombres se quejaban de que llevaban dos días sin comer.

Al tiempo que las fuerzas de Manoury y Franchet d’Espèrey ganaban algo de terreno, en el resto de los lugares, los asuntos franceses eran poco prometedores. El recién formado 9.o Ejército de Foch defendía una línea montañosa a un centenar de kilómetros al sureste de París, por detrás del Petit Morin, un río con una alameda de ribera, en las marismas de Saint-Gond. Era una zona desolada y poco atractiva, atravesada tan solo por unos pocos pasos elevados. Los soldados de a pie podían vadear con el agua por la cintura, pero los vehículos no podían cruzar las marismas. Foch, hijo de un funcionario civil de Tarbes, que en 1914 contaba sesenta y tres años, era famoso por su inteligencia, autoritarismo, decisión y expresión monosilábica; pero también era uno de los pocos oficiales franceses que hablaba inglés con fluidez. Por fortuna para los que necesitaban comprender sus deseos, tuvo como jefe del Estado Mayor al coronel Maxime Weygand, al que pronto apodó «mi enciclopedia». Weygand interpretó con brillantez las órdenes y frases cortadas de Foch, y ambos formaron un equipo histórico. El ala izquierda del 9.o Ejército debía emprender un ataque nocturno por las marismas, en la madrugada del 6 de septiembre, encabezado por una brigada marroquí. Justo antes del amanecer, mientras marchaban subiendo por el camino de Congy, rompieron la oscuridad el resplandor de los reflectores alemanes y un torrente de fuego. El avance francés quedó paralizado.

Los alemanes, entre tanto, atacaban en otros puntos por propia iniciativa, subiendo las colinas del sur de las marismas. Al amanecer, un cuartel de división emplazado en el château de Mondement fue objeto de un intenso fuego de artillería. Mientras el comandante local de los franceses —el general Humbert, de magnífica apariencia, con su monóculo— observaba el desarrollo de los combates por medio de sus prismáticos, desde una ventana, el propietario del castillo, cierto señor Jacob, levantaba periódicamente la trampilla del sótano en el que se habían refugiado él y su familia para preguntar por el estado de la batalla. Jacob, que sufría del corazón, murió a los pocos días, incapaz de resistir las desagradables emociones que había sufrido.

Más al norte, la infantería de Foch pasó el día medio hundida entre las marismas: cada vez que intentaban salir por el costado oriental, las ametralladoras alemanas los diezmaban. A las 4 de la tarde, se ordenó la retirada del regimiento atacante, tras perder a un tercio de sus hombres. Otra unidad huyó bajo el fuego enemigo, en Villeneuve. Se hizo formar a sus hombres, se les dio una reprimenda feroz y se los envió de vuelta a la batalla. Una diferencia común a todos los soldados de Joffre fue que el poilu seguía resistiéndose, por razones culturales, a usar la pala; y lo pagaron caro. Más adelante, Weygand afirmó: «El soldado francés no sabía nada de las trincheras. Nadie le había enseñado cómo cavar para protegerse, al menos de manera sistemática. Cuando había que hacerlo, te tocaba aguantar su disgusto». Maurice Gamelin se mostró de acuerdo: «La idea de organizar cualquier tipo de defensa despertaba en ellos una repugnancia casi innata; se creía que cavar un hoyo era un gesto deshonroso para unos combatientes leales que, en el fondo de su corazón, ansiaban ofrecerse al peligro con el pecho descubierto. Era algo instintivo, que parecía haber llegado a nuestra era de las máquinas y la guerra económica implacable como herencia de la temeraria caballería de Agincourt o las refinadas gracias de Fontenoy». Los alemanes, en cambio, nunca se avergonzaron de atrincherarse en cada alto. Mientras continuaban avanzando con fuerza hacia la carretera de Sézanne, en el extremo occidental de las marismas de Saint-Gond, nadie dudaba de que, en el frente de Foch, la batalla les era favorable.

Sin embargo, con mucho, el acontecimiento más importante del 6 de septiembre fue la respuesta de Kluck a los ataques de Manoury. El comandante alemán corrió a desviar hombres de su izquierda —situados frente a la FEB, que no hacía nada que lo inquietara— para reforzar el sector amenazado. El 5 de septiembre, las formaciones de Kluck dibujaban una línea de este a oeste. Al terminar el día siguiente, su ejército se estaba desplegando a lo largo de una línea de norte a sur y estaba contraatacando con ferocidad. El hecho de que se sintiera capaz de hacerlo reflejaba una vergonzosa ausencia de voluntad de los británicos, que podría haber resultado desastrosa para la causa aliada. El pueblo de Francia estaba en vilo: sabía que se libraba una gran batalla, pero desconocía por completo su desarrollo. Un hombre herido en los enfrentamientos iniciales describió cómo lo recibieron al llegar a Grenoble, su ciudad de nacimiento, a bordo de un tren hospital. «Fue extraordinario. Flores, chocolate, vino… nos festejaban como a héroes, pero no podíamos responder a las preguntas: “Los alemanes ¿están muy lejos de París?”, “¿Estamos en retirada?”. Y los habitantes de Grenoble, como en toda Francia, querían saber: “¿Qué están haciendo los británicos?”.»[3]

En efecto, ¿qué estaban haciendo? Los jefes del ejército francés despotricaban por la lentitud que mostró la FEB el 6 de septiembre. Los refuerzos de Kluck estaban cruzando por su frente de forma desordenada, muy vulnerable a un ataque decidido. Pero los británicos habían empezado el día a más de quince kilómetros de sus aliados y avanzaron penosamente aletargados. Mientras los franceses, a ambos lados, luchaban por sus vidas, el teniente Lionel Tennyson solo apuntó un comentario al respecto de la indolente marcha que su unidad emprendió aquel día: «Hemos pasado junto a la hermosa residencia de Jimmy Rothschild, y vimos montones de faisanes corriendo por todas partes. ¡Qué ganas de pararnos y pillar alguno!»[4].

Aquella tarde, el guardabosques inglés de los Rothschild sorprendió, en un cobertizo de la finca, al soldado Thomas Highgate, del regimiento real de Kent occidental, que había resuelto que las glorias de la ofensiva del Marne no eran para él; vestía ropas de civil, robadas, y esto lo condenó. Highgate murió ante un pelotón de fusilamiento el 8 de septiembre, en una ceremonia observada por dos compañías de sus camaradas, de acuerdo con una directriz de Horace Smith-Dorrien. El de los hombres rezagados, con tendencia a la deserción, era un problema grave: el comandante del cuerpo quería que la ejecución tuviera el máximo efecto de disuasión posible. Las órdenes dadas al capitán preboste especificaban que Highgate debía morir «con la mayor publicidad posible»; y así fue[5].

El 6 de septiembre, durante algunas horas, sir Douglas Haig detuvo el avance de su cuerpo al recibir informaciones vagas sobre la presencia de fuerzas enemigas por delante. Así, terminó el día a unos once kilómetros de sus objetivos, tras haber perdido tan solo a siete muertos y cuarenta y cuatro heridos. Con el desperdicio característico de la guerra, los zapadores británicos que, unos días antes, durante la retirada, habían demolido un gran puente de piedra en Frilport, ahora se veían obligados a construir un nuevo paso sobre el río, que permitiera a la infantería deshacer sus pasos. Lo más emocionante que les pasó a unos pilotos del Real Cuerpo Aéreo alojados en una escuela femenina, el 6 de septiembre, fue que se vistieron los camisones de las alumnas sobre sus uniformes y protagonizaron una épica batalla de almohadones[6]. Al día siguiente, el lunes 7, mientras el ejército de Manoury, a su izquierda, intentaba reanudar la ofensiva bajo una lluvia torrencial, la FEB recorrió poco más de veinte kilómetros y, de nuevo, apenas combatió.

Alexander Johnston, oficial de una brigada de comunicaciones en el II Cuerpo, dejó constancia de su perplejidad: «No salimos hasta las 5 de la tarde. No lo puedo entender. Sin duda, nuestro deber, de acuerdo con las ordenanzas del servicio de campaña, es “no escatimar hombre, caballo ni cañón en la persecución del enemigo”, etc. … He sabido que, si nuestro I Cuerpo hubiera avanzado un poco más, anoche bien habríamos podido arrinconar a esos alemanes». En la retaguardia, la caballería de Marwitz organizó una serie de acciones de hostigamiento que lograron el objetivo que se proponían: reducir a paso de tortuga la velocidad de avance de los británicos. Parece justo afirmar que, durante los días cruciales del Marne, los británicos —según deseaba su comandante en jefe— estuvieron presentes de cuerpo, pero ausentes de espíritu. Todos los ejércitos enviaron avalanchas de mensajes a sus retaguardias, protestando por el agotamiento de sus respectivos soldados; pero es llamativo comparar el lento progreso de la FEB con la velocidad con la que Kluck modificó su frente: el 7 de septiembre, sus hombres recorrieron más de sesenta kilómetros; y el 8, cerca de setenta.

Entre tanto, la leyenda más famosa de la batalla es la de los taxis de París, que llevaron refuerzos a Manoury cuando su línea amenazaba con venirse abajo por efecto de los contraataques alemanes. El número de hombres implicados, en realidad, fue escaso, pero el encanto de la historia perdura. A finales de agosto, se hizo desplazarse a la 7.a división francesa al norte del 3.o Ejército, desde Sainte-Menehould, en lo que fue un viaje de pesadilla: algunos de los trenes tardaron veinticuatro horas en completar diez kilómetros en la zona de Troyes, donde la red estaba abarrotada de vagones de suministro, de ambulancias y de refugiados. Los hombres descansaban alojados en Pantin, limítrofe con la zona norte de París, cuando Gallieni les ordenó partir de inmediato a reunirse con el 6.o Ejército. Cuando se le respondió que no se disponía de suficientes vehículos militares, el gobernador dio órdenes de requisar transportes civiles. Un oficial del Estado Mayor llamó por teléfono a la prefectura de policía: «Haga que todos los taxis —sin excepción— regresen a sus bases. Ordene a las compañías de taxi, por teléfono, que provean a sus vehículos de combustible, aceite y, cuando convenga, neumáticos, y los envíen sin demora a la Explanada de los Inválidos»[7].

Poco después de las 10 de la noche, una de las columnas de automóviles más larga jamás concentrada hasta la fecha —cuatrocientos, incluidos unos pocos coches privados y autobuses descubiertos de veinticuatro plazas— partió en busca de sus pasajeros. Aquella primera noche, y el día siguiente, fueron un anticlímax. Los oficiales del Estado Mayor responsables de dirigir al convoy no acertaron a encontrar las tropas que se suponía debían transportar. Los chóferes, muchos de ellos, de bastante edad, aguardaban sentados al sol, una hora tras otra, observando cómo las unidades de caballería y bicicleta pasaban en ruta hacia el frente y, de vez en cuando, lanzando gritos de ánimo: «Vive les dragons!»; «Vive les cyclistes!».

Solo entrada la tarde del 7, los taxis se encontraron con la 104.a brigada de infantería en el pueblo de La Barrière. Las tropas no daban crédito a sus ojos cuando descubrieron que los llevarían a la batalla en taxi; la mayoría no había subido en tal lujo en toda su vida. Pero cuando lograron apiñarse en su interior, con todas las armas y pertrechos, la columna se puso en marcha, siendo ya oscuro, hacia el 6.o Ejército. Los soldados durmieron, como hacen siempre los soldados a la mínima oportunidad, salvo cuando los despertaba el ruido de metal aplastado y las maldiciones en voz baja que acompañaban las colisiones menores.

Paul Lintier estuvo entre los hombres de Manoury que fueron testigo del paso de los refuerzos a través de un pueblo ya abarrotado de hombres y caballos. Un vehículo que «se abría paso con dificultad entre la multitud, forzó una confusa oleada de hombres y bestias que vino contra mí hasta aplastarme, con su peso, contra la pared. Otro coche vino detrás, luego otros, y otros más, en una procesión silenciosa e interminable. La luna ya había salido y sus rayos se reflejaban en las puntas brillantes de las gorras de los taxistas. Dentro de los coches, se distinguían las cabezas inclinadas de los soldados que dormían. Alguien preguntó: “¿Heridos?”, y una voz que pasaba replicó: “No; 7a división. De París. Van al frente”».[8]. Los pasajeros terminaron bajando cerca de Nanteuil. Los «taxis del Marne» habían recorrido unos cincuenta kilómetros con cuatro mil franceses a bordo, para una batalla con casi un millón de participantes. A los conductores, cuyo taxímetro fue corriendo durante toda la odisea, se les pagó una cuarta parte de la cantidad apuntada: 130 francos (o unas cinco libras esterlinas), lo que suponía al menos el sueldo de una quincena.

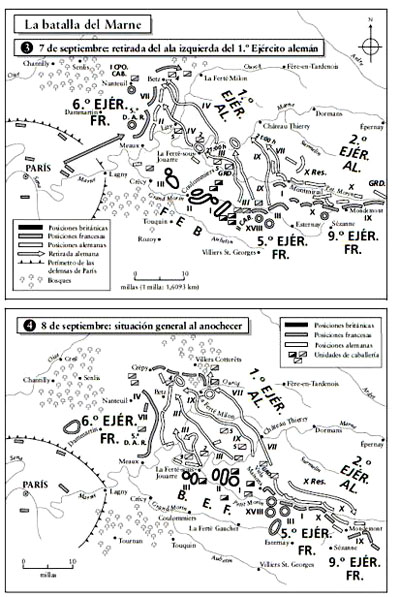

A las 11.40 de la mañana del 7 de septiembre, Franchet d’Espèrey emitió una orden general: «El enemigo se está retirando a lo largo de todo el frente. El 5.o Ejército deberá esforzarse cuanto pueda en llegar al río Petit Morin [en Montmirail] esta misma noche». Aquel día, en contra de lo que esperaban, sus hombres avanzaron sin oposición. Los alemanes que había por delante de ellos se habían marchado en dirección al noroeste, para plantar cara a la ofensiva de Manoury. Solo quedaban los muertos de Kluck. Aquella noche, Charles Mangin se alojó en el château de Joiselle, que la noche anterior había ocupado el duque Günther de Schleswig-Holstein, cuñado del káiser. Louis de Maud’huy esperaba hallar alguna comodidad semejante en el château de Saint-Martin du Boschet, donde se veían luces. Pero al llegar descubrió que el edificio estaba atestado de alemanes heridos, acompañados por unos pocos auxiliares médicos que se cuadraron. «¡Mala suerte!», musitó el general, y salió, cerrando la puerta tras de sí. «No importa. ¿Supongo que habrá un establo en alguna parte?». Aquella noche, él y su Estado Mayor durmieron sobre la paja[9].

Más al este, en el frente del 9.o Ejército de Foch, los combates en las marismas de Saint-Gond continuaron con la misma ferocidad. Los soixante-quinze franceses contuvieron los intentos de Bülow de ganar terreno y, en la mañana del 7 de septiembre, el comandante alemán ordenó retirarse por detrás del Petit Morin. A su izquierda, sin embargo, Hausen supuso que, en su propio sector, los franceses tenían que ser débiles; y en efecto, lo eran. El ejército del general quedó reducido a 82 000 hombres, y él mismo se hallaba en estado de semidelirio por una enfermedad que luego se identificó como tifus. Pero Hausen exigió lanzar un nuevo asalto de gran intensidad, sin atención a las bajas, que debería iniciarse en la oscuridad de las primeras horas matinales del 8 de septiembre. Dos divisiones de la guardia alemana avanzaron en silencio hasta poder saltar sobre los hombres de dos regimientos, mientras dormían; muchos desventurados murieron traspasados por las bayonetas, allí donde estaban; los supervivientes se dieron a la fuga.

Los alemanes siguieron adelante y pronto cayeron sobre unidades de la reserva, que dormían asimismo con las armas en un montón y sin centinelas. También murieron o salieron huyendo; un regimiento de infantería, acampado a tres kilómetros del frente, perdió a quince oficiales y seiscientos hombres. Al amanecer, Foch y sus comandantes descubrieron que el ala derecha se estaba hundiendo, al completo, con miles de hombres a la fuga, presas del pánico. Su Estado Mayor telefoneó a las tropas de más al sur, para pedir ayuda, y se le dijo que el 4.o Ejército no podía hacer nada. En su lugar, Foch acordó con Franchet d’Espèrey, a su izquierda, que entre los dos intentarían atacar el ala opuesta, con la esperanza de obligar a los alemanes a interrumpir la acometida.

A la hora de comer, sin embargo, la situación aún era desesperada: desde el alba, los alemanes habían avanzado trece kilómetros, y nada parecía poder detenerles. Un teniente de los zuavos describió cómo su batallón se lanzó al contraataque por detrás de un oficial gigantesco, apellidado D’Urbal: «En la ofensiva por Etrépilly se fue adelante apoyado en un bastón, fumando su pipa. Se negó en redondo a quedarse estirado. “Un oficial francés no tiene miedo de los alemanes”, dijo; y al cabo de un segundo, recibió un disparo en la cabeza»[10]. La embestida fracasó. En el frente de Foch, parecía inminente que se produjera un desastre absoluto. Y en el sector del 6.o Ejército, la situación no era mejor. En un momento crucial, algunas unidades se derrumbaron y salieron corriendo frente a la muralla de Kluck. Un coronel llamado Robert Nivelle (que más adelante fue, de forma tan breve como desastrosa, comandante en jefe de las tropas francesas) respondió al espectáculo de la huida cabalgando al frente de su propia batería de artillería, soltando el avantrén de sus 75 milímetros y abriendo fuego a quemarropa contra los alemanes. Algunos infantes se congregaron en torno de sus cañones, lo que supuso un éxito; pero, por desgracia para el interés posterior del ejército francés, el propio Nivelle sobrevivió.

Aquel día 8, Gallieni condujo en persona hasta el cuartel general de Manoury en Saint-Soupplets, pese a que el viejo general padecía enormemente con la irregularidad de la carretera. «He venido a tranquilizaros», dijo, magníficamente. «Os enfrentáis a tres cuerpos del ejército alemán, por lo menos, y vuestro avance ha sido frenado. Pero no os preocupéis…». Se refería a que el 6.o Ejército estaba cumpliendo con su labor de maniatar las fuerzas de Kluck, mientras Franchet d’Espèrey y Foch acometían la ofensiva crucial, con cierto apoyo testimonial de la FEB. Entrada la tarde, Manoury prometió resistir como pudiera, hasta que la presión en otras zonas hiciera insostenible la posición de Kluck.

Pero el 8 de septiembre, el resultado de la batalla, y quizá incluso de la guerra, aún no se había definido. Los dos bandos se hallaron frente a una sucesión de puertas giratorias: si en un sector avanzaban, en otro tenían que replegarse. Los ejércitos franceses 6.o y 9.o corrían un grave peligro. Kluck estaba convencido de que, al día siguiente, culminaría la derrota de Manoury. La artillería de Foch no descansaba ni un momento; algunos cañones dispararon un millar de balas al día. Sus soldados vacilaban; algunos eran muy reticentes a aceptar las órdenes de echarse adelante. En el transcurso de las batallas del Marne, hubo varios episodios en los que regimientos franceses se descompusieron por entero y huyeron.

Spears cuenta que, en cierta ocasión, se hallaba con Maud’huy cuando se encontraron con un pelotón de fusilamiento que iba a ejecutar a un soldado por haber participado en esa clase de hundimiento. «Maud’huy lo miró, alzó la mano para que el grupo se detuviera y, con su paso rápido característico, se acercó al hombre sentenciado. Le preguntó por qué lo habían condenado. Era por abandonar su puesto. Entonces Maud’huy explicó al soldado la importancia de la disciplina y la necesidad de ejemplo; cómo algunos hombres podían cumplir con su deber sin sanciones, pero otros, más débiles, necesitaban conocer el precio del fracaso. El soldado asintió. Maud’huy le tendió la mano. “La vuestra también es una forma de morir por Francia”, le dijo, e indicó al pelotón que siguiera adelante». Según Spears, esta conversación reconcilió al prisionero con su destino, lo que parece improbable. De lo que no cabe duda es de que, en 1914, el ejército francés entendió que esta clase de ejemplos eran esenciales para inducir a otros a no abandonar nunca sus puestos.

A lo largo del 8 de septiembre, Franchet d’Espèrey continuó batiendo contra el ejército de Bülow, que ahora experimentaba una gran presión, con los flancos al descubierto. El comandante alemán comenzó a replegar su ala derecha, ampliando así la distancia que lo separaba de sus compatriotas vecinos. Tuvo una importancia crucial el asombroso hecho de que las comunicaciones entre Bülow y Kluck —como entre ambos generales y Moltke— se habían perdido casi por completo. Cada comandante alemán lidiaba su propia batalla, con profunda ignorancia de lo que ocurría en otros lugares; y ninguna mano guiaba e imponía la coordinación. Moltke supo, tras interceptar mensajes de radio, que la FEB se adentraba en la brecha que separaba a Kluck de Bülow, pero tenía una imagen confusa de la situación general. También se permitió alarmarse por la amenaza que los belgas, que salieron brevemente de Amberes durante los días 25 y 26 de agosto, suponían para sus líneas de comunicación y por un posible descenso de los británicos sobre la costa belga.

En ese momento, el destino del frente occidental pendía de un hilo: Castelnau le estaba diciendo a Joffre que quizá tendría que abandonar Nancy; el ala derecha del 9.o Ejército se había derrumbado; el 3.o Ejército, de Maurice Sarrail, luchaba ferozmente por defender la brecha de Revigny, que cubría Verdún. El cuartel general británico empezó a quedar inundado de mensajes en los que Joffre, con refinada cortesía pero un tono cada vez más urgente, instaba a sir John French a apresurar el avance de la FEB. Pero cada vez que se acercaban a un bosque, los comandantes británicos se detenían a reconocerlo. Sus unidades cruzaron el Petit Morin sin apenas oposición, pero en la tarde del 8 de septiembre aún no habían llegado al Marne. El comandante Tom Bridges escribió: «No podía decirse que nuestra persecución fuera vigorosa, pero por entonces éramos un ejército algo cansado»[11]. Sin duda, estaba en lo cierto; pero ¿qué podía afirmarse de la condición de los franceses, que habían soportado realidades mucho peores?

Todo dependía de qué ejército se viniera abajo. Hacia la 1 de la tarde del 8 de septiembre, el cuerpo de la guardia alemana que avanzaba contra el ala derecha de Foch se detuvo, exhausto. Su carga con bayonetas de primera hora de la mañana había supuesto un triunfo, pero no había reservas para aprovecharlo; las tres divisiones que habían ganado trece kilómetros habían perdido ya una quinta parte de su fuerza. Los demás soldados estaban atormentados por el hambre, pues llevaban al menos un día sin recibir raciones, y en algunos casos, dos días. La mayoría cayeron rendidos allí donde se habían detenido. El tiempo empeoró y trajo consigo neblinas y lloviznas. El combate de las marismas de Saint-Gond se volvió confuso, pues algunas de las unidades de Foch atacaban y otras se replegaban, mientras en otros lugares los franceses seguían retirándose. Varias unidades del 9.o Ejército se negaron a cumplir las órdenes de avanzar. Todos los combatientes estaban en un estado de extremo agotamiento y desmoralización.

Aquella tarde, Foch presentó un panorama optimista ante el GQG, lo que incluía mentiras, puras y duras, sobre el progreso de algunas de sus formaciones y los reveses, las retiradas e incluso las desbandadas que habían vivido otras. La verdad era que sus dos flancos se habían encogido y que el centro aguantaba precariamente. Según la leyenda, Foch afirmó entonces: «Mi derecha se ha desplazado hacia adentro, mi izquierda se repliega. Excelente. Atacaré con mi centro». Según destacados oficiales del Estado Mayor, estos sentimientos los puso en su boca, más adelante, el teniente André Tardieu, locuaz intérprete de Foch, que era muy dado a estos pronunciamientos melodramáticos. La realidad es que si el 9.o Ejército pudo salvarse de una situación desesperada, no fue tanto por su propio empeño como por la necesidad que tenían los alemanes de responder a las dificultades que experimentaban en otras zonas.

Es una ironía histórica que, mientras Joffre y los comandantes de su ejército, de la Lorena a París, vivían bajo una angustiosa incertidumbre al respecto de si sus líneas podrían aguantar o proseguir sus ofensivas, en cambio Moltke estudiaba el mapa en su escuela de Luxemburgo y le decía a su Estado Mayor, en tono lívido: «¡No sabemos nada! ¡Es terrible!». Aunque la FEB se movía con gran lentitud, el jefe del Estado Mayor alemán veía con horror que las divisiones de sir John French avanzaran hacia la gran brecha abierta entre Bülow y Kluck, que lidiaban batallas completamente aisladas, sin tener en cuenta los objetivos del otro. El 7 de septiembre, Moltke no radió ninguna orden al 1.o o al 2.o Ejército; y si lo hubiera hecho, probablemente tampoco las habrían obedecido. En su lugar, se pasó todo el día padeciendo. El OHL tuvo que soportar una visita personal del príncipe heredero Rupprecht, que se quejó amargamente por verse obligado a entregar seis columnas de munición a los grupos vecinos, lo cual, según dijo, debilitaría la ofensiva del 6.o Ejército sobre Nancy. Moltke estaba tan agotado que cedió a las pretensiones de Rupprecht. Entonces, con la ausencia casi total de comunicación con los comandantes de su ejército septentrional, el jefe del Estado Mayor resolvió enviar a un oficial de enlace, el teniente coronel Richard Hentsch, a visitar sucesivamente los cuarteles generales. Esto daría pie a la manifestación más radical de autoridad delegada en la historia militar.

Tappen, el oficial principal del Estado Mayor de Moltke, solía utilizar tales emisarios y cederles poderes de gran alcance. Hentsch tenía cuarenta y cinco años y era hijo de un suboficial sajón que, en origen, se había unido al ejército de Sajonia, no al de Prusia. Se había labrado una reputación de pensar con claridad y brillantez, aunque ciertos problemas de la vesícula biliar lo convertían en un hombre irascible y fumaba mucho. Nadie sabe con precisión qué órdenes dio Moltke a Hentsch en su conversación privada antes de que este partiera en automóvil, con un segundo coche a la estela, para una posible emergencia. Pero no cabe duda de que el coronel recibió autoridad verbal para usar el nombre de Moltke e imponer con ello nuevos despliegues, si lo juzgaba necesario. Era extraordinario que un general ejerciera el mando de este modo en medio de la mayor campaña de la historia, pero así lo hizo Moltke. Hentsch se alejó de la escuela femenina en la que se había instalado el cuartel general del jefe del Estado Mayor poco después de las 11 de la mañana del día 8, mientras alemanes y franceses se estaban masacrando en cantidades espeluznantes a lo largo de los más de trescientos kilómetros de frente. Después Moltke pasó muchas horas en suspenso, a la espera de recibir noticias de su emisario.

Hentsch tomó la decisión personal de visitar todos los cuarteles generales del ejército, y no solo los de Bülow y Kluck. A los oficiales de menor graduación que le acompañaban les expresó cierta inquietud por el hecho de que Moltke no le había dado órdenes por escrito. Pero creía que esto no supondría una dificultad y, en efecto, no lo fue. Empezó sus viajes por la zona de bosques de la Argona. A las 4 de la tarde hizo una primera llamada de teléfono a Luxemburgo, para informar de que, en el centro del frente, había hallado a los ejércitos 4.o y 5.o en condición satisfactoria. Llegó a la misma conclusión con respecto al 3.o, de Hausen; pero no se dio cuenta de que el rápido avance matinal se había quedado sin fuelle. Hausen aún creía que estaba a punto de dejar al descubierto el flanco de Foch y, a las 8 de la tarde, Moltke recibió un mensaje de radio que así lo afirmaba.

De madrugada llegó otra noticia de Hentsch, enviada en esta ocasión desde el cuartel general del 2.o Ejército, de Bülow, en el château de Montmort. Era uno de los mensajes de radio más importantes de la guerra, y se lo llevaron a Moltke, que aún seguía en su mesa. Estaba escribiendo a su esposa, como hacía casi cada día, en un tono casi histérico: «No puedo encontrar palabras para describir la aplastante carga de la responsabilidad que pesa sobre mis hombros estos últimos días y sigue pesando sobre mí hoy. Las espeluznantes dificultades de nuestra situación actual penden ante mis ojos como una cortina negra que me impide ver nada. Todo el mundo está coaligado contra nosotros; se diría que todos los países se han dispuesto a destruir Alemania de una vez por todas».

La noticia de Hentsch que, a las 2 de la madrugada del 9 de septiembre, cayó como una bomba sobre Moltke fue la que indicaba que el viejo Bülow estaba muy alarmado por el aprieto que vivía. Su ala derecha se estaba hundiendo bajo la presión de Franchet d’Espèrey y de Foch; los franceses eran mucho más numerosos que el 2.o Ejército, cuya fuerza de combate efectiva había caído de los 260 000 hombres a 154 000. Bülow no sabía nada de Kluck, pero informaba de que entre el 1.o y el 2.o Ejército había una brecha de casi treinta kilómetros; la distancia seguía aumentando y los británicos avanzaban hacia allí. En algún momento de la conversación con Hentsch, o Bülow o algún miembro de su Estado Mayor usaron la palabra Schlacke («cenizas») para describir el destino que amenazaba al 2.o Ejército. Bülow pidió al coronel que usara la autoridad del OHL para hacer que Kluck le protegiera el flanco. Hentsch, que habló en términos fríos y mesurados, dijo al general que esto era imposible, porque el ejército de Kluck lidiaba combates intensos y estaba orientado en la dirección contraria. Mientras hablaban, llegó un mensaje que advertía de que Maud’huy se había abierto paso a través de Einem y amenazaba con tomar Montmirail.

Bülow era un anciano con mala salud, al igual que Otto Lauenstein, su jefe del Estado Mayor, que murió por una cardiopatía en 1916. Tras cinco semanas de vasta responsabilidad y tensión, los dos habían llegado a su límite. Hentsch, pese a no ser más que un teniente coronel, avisó al comandante del 2.o Ejército de que Moltke le había dado poderes para autorizar la retirada del 1.o y 2.o Ejército. Propuso que tal movimiento se iniciara sin retraso, de forma que las fuerzas de Kluck y Bülow se reunieran en Fismes, en el río Vesle, unos cincuenta kilómetros más al este, justo antes de Reims. Bülow pareció asentir con alivio a la propuesta, con sus enormes consecuencias para la batalla y la guerra. Hentsch comunicó a Moltke: «Situación en 2.o Ejército grave, pero no irremediable». Luego se fue a la cama.

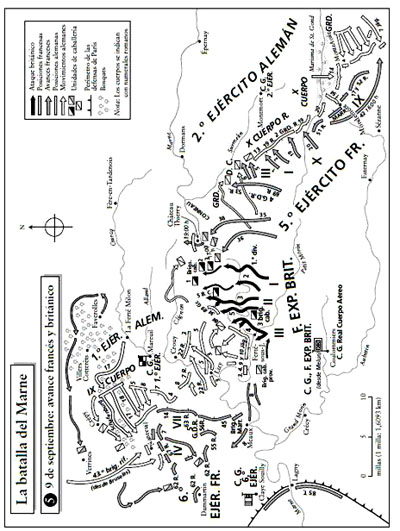

A las 5 de la mañana del día siguiente, 9 de septiembre, Hentsch sostuvo una nueva y definitiva conversación con el Estado Mayor de Bülow, en ausencia del propio general, que durante la noche había sucumbido a una sucesión de ataques de llanto. El reconocimiento aéreo mostró que los franceses avanzaban con rapidez contra el frente del 2.o Ejército. Dadas las circunstancias, en la reunión de la mañana se confirmó la decisión de retirarse, adoptada la noche anterior. El teniente coronel Hentsch había actuado con prudencia; el curso de acción que adoptó era, casi con toda certeza, inevitable. Pero la intervención de este oficial de bajo rango en un momento crítico de la guerra no dejó de ser un foco de controversias durante el siglo XX.

Tras dejar a Bülow, el coronel recorrió en un automóvil los ochenta kilómetros que lo separaban del cuartel general de Kluck en Mareuil, por las caóticas y abarrotadas áreas de la retaguardia de dos ejércitos en combate y una población civil aterrorizada y en fuga. Sus mensajes ya habían sumido a Moltke en la desmoralización y, de hecho, un derrotismo vil; en otra carta a su esposa, escribió: «Está yendo mal. Las batallas al este de París no acabarán a nuestro favor… Y, sin duda, nos harán pagar por todo lo que se ha destruido». A las 9.02 de la mañana, las tropas de Bülow recibieron la orden de iniciar una retirada.

Más al sur, sin embargo, Hausen continuaba el asalto contra la derecha de Foch. Al amanecer, las tropas alemanas habían tomado el château de Mondement y puesto en fuga a un regimiento marroquí; durante toda la mañana, los alemanes estuvieron bombardeando la precaria línea francesa, junto con ataques de infantería que amenazaban con darles el control de un terreno elevado desde el que podían dominar toda la región. Para los aliados, fue una gran suerte que, cincuenta kilómetros más al oeste, su fortuna mejorase radicalmente. Había llovido con intensidad durante la noche. En la mañana del 9, la infantería francesa que avanzaba sobre Montmirail no encontró oposición. Los soldados de Bülow se habían ido, dejando tras de sí toda la basura típica de un ejército, junto con un número asombroso de botellas de vino vacías: la carretera estaba alfombrada de cristales rotos. Por una notable omisión, que era reflejo de su desmoralización y desorden, los alemanes no acertaron a destruir los puentes del Marne. Este fue un punto de inflexión, un momento decisivo de la primera guerra mundial.

Aquel día, la caballería británica, seguida por hombres del I Cuerpo de Haig, cruzó al fin el Marne, como hizo también el II Cuerpo, más abajo. El 9 de septiembre, el artillero William Edgington escribió: «Todo el mundo está mucho más alegre, ahora que no hay duda del repliegue alemán… Por la tarde vimos a la mayor parte del ejército alemán en retirada, una visión maravillosa, una columna tras otra, en número incontable»[12]. La carretera estaba sembrada de armas y pertrechos, y Edgington quedó fascinado, y no poco escandalizado, al comprobar que uno de los vehículos abandonados por los alemanes iba cargado de ropa interior de mujer. El coronel de caballería y cazador de zorros David Campbell se las ingenió para encabezar una carga en Moncel, de la que emergió sonriente, pese a haber recibido un lanzazo. «¡Los mejores quince minutos de mi vida!», exclamó con felicidad.

Aunque la FEB se adentraba ahora en una zona vacía, sir John French ordenó hacer otra parada con el fin de permitir que sus unidades se alinearan de nuevo; habían llegado refuerzos de Inglaterra y se creó un tercer cuerpo, además de los de Haig y Smith-Dorrien. El comandante Jeffreys, de los granaderos, escribió en tono sarcástico: «Es una preciosa persecución a marcha lenta, y la retaguardia alemana parece tener mucho éxito en sus intentos de demorarnos, a juzgar por las constantes paradas»[13]. A Haig, el día 9, le llegó el rumor de que sus vecinos franceses habían sufrido una «grave derrota», lo que intensificó su cautela[14].

A los oficiales británicos de mayor graduación no les faltaba coraje, pero sí impulso, voluntad y competencia. De hecho, al igual que sus homólogos franceses, los comandantes británicos mostraron una necia prontitud a ponerse en peligro. Un capitán del Estado Mayor observaba al comandante de división Aylmer Hunter-Weston, de pie en una calle de La Ferté, haciendo caso omiso de las balas que impactaban en la pared, por detrás de él, y escribió: «Su arrojo es admirable; de hecho, es demasiado valiente para ser general»[15]. El coronel Le Marchant, del batallón de Lancashire oriental, también se expuso del todo tras recibir órdenes de atacar, el 9 de septiembre, y una bala alemana lo derribó. A los pocos días, los coroneles sir Evelyn Bradford (highlanders de Seaforth) y Henry Biddulph (brigada de fusilería) estaban en campo abierto, estudiando un mapa con el capitán Jimmy Brownlow. Uno de ellos acababa de musitar las palabras «avance general» cuando a su lado explotaron dos proyectiles. Bradford, que había sido jugador de críquet en el condado de Hampshire, murió al instante; Brownlow sufrió una herida horrenda en la cabeza. Biddulph tuvo que ir a buscar la gorra a treinta metros de distancia, pero salvo esto, resultó ileso. Tuvo menos suerte al día siguiente, cuando tuvo que ser evacuado después de que le disparase en el muslo un ingeniero real que estaba limpiando su fusil. Pero estos fueron simples incidentes del campo de batalla, más que consecuencias de una resistencia alemana sostenida. En el cuartel general británico, nadie intentó dar sentido de urgencia a sus movimientos. La inquietud única y fundamental del comandante en jefe era asegurarse de que su mando no era víctima ni de otra traición francesa ni de otra sorpresa alemana.

Aquella misma mañana del día 9, el coronel Hentsch debía realizar otra visita de importancia. Llegó al cuartel general de Kluck a las 11.30, tras un viaje de pesadilla por carreteras de tráfico imposible; en cierto punto, soldados de la Landwehr[*1] dispararon contra su vehículo. En todas partes se les decía, con nerviosismo, que los franceses habían cruzado el Marne y estaban pisándoles los talones. Pero Hentsch encontró que Kluck y su Estado Mayor tenían la convicción —y estaban en lo cierto— de que habían contenido el avance de Manoury. Ahora, dijo el jefe del Estado Mayor del general, estaban a punto de infligir una derrota absoluta a los franceses. El ala izquierda de Manoury se estaba hundiendo, sus tropas habían perdido la moral y las bajas eran cuantiosas. Sin embargo, de pronto aparecía el emisario de Moltke y afirmaba que Bülow había sido apaleado y se retiraba; y que Kluck, si no se retiraba, recibiría el asalto de la FEB por la retaguardia. Hentsch hizo hincapié en la amenaza, describiendo su propio viaje a través de un caos de rezagados, convoys de ambulancias, carros de abastecimiento y refugiados.

Los oficiales del 1.o Ejército replicaron que no pensaban inquietarse por ninguna amenaza de la FEB. Uno dijo, más adelante: «Por la experiencia previa, sabíamos con qué lentitud actuaban los británicos». Hentsch se mostró en desacuerdo. Aunque Joffre aún no había comprendido la gravedad de la brecha de cincuenta kilómetros abierta entre los dos ejércitos alemanes, el oficial del Estado Mayor alemán consideró que suponía un peligro mortal. Invocó la autoridad de Moltke para insistir en que el 1.o Ejército debía abandonar la batalla contra Manoury y empezar a replegarse hacia el río Aisne, entre Soissons y Compiègne. Hermann von Kuhl, el jefe del Estado Mayor de Kluck, asintió. Se envió un cuerpo a proteger la retirada frente a la FEB y Franchet d’Espèrey. Hentsch emprendió el viaje de regreso a Luxemburgo, adonde llegó a las 12.40 del mediodía del 10 de septiembre. Entre tanto, Moltke había dado sus propias órdenes de retirada general, alegando que los británicos estaban a punto de culminar una separación irrecuperable entre los ejércitos de Bülow y Kluck, por el mero hecho de adentrarse en el abismo que los separaba.

Los historiadores se han extrañado repetidamente del hecho de que la fundamental conversación entre Hentsch y el Estado Mayor del 1.o Ejército, y la resolución posterior, se desarrollara en ausencia de Kluck, que se hallaba a menos de trescientos metros de distancia, en su puesto de mando. Las partes no parecen haber tenido ninguna sensación de pánico ni desesperación. Ellos —no así Moltke— aún estaban seguros de que su situación estratégica era de una ventaja abrumadora. Obviamente, se había desvanecido la perspectiva de una gran maniobra envolvente por el norte, pero aún se confiaba en una incursión decisiva más al sur, en Verdún. El 9 de septiembre, en Luxemburgo, el káiser empezó mostrando su desacuerdo absoluto con la determinación de Moltke —o, para ser más precisos, su asenso a la decisión de Hentsch— de que los ejércitos alemanes del ala derecha se retirasen hasta el Aisne. «¡No, no, no! ¡Ni pensarlo!», dijo el emperador. Sin embargo, tras una reunión tormentosa, Moltke se marchó a dictar la orden oficial de retirada. Escribió con resignación a su mujer: «Pase lo que pase, debo asumir las consecuencias y compartir el destino de mi país».

Al tiempo que se iniciaba la retirada alemana, en el frente de Foch continuó habiendo combates feroces en el terreno elevado por encima de las marismas, donde los alemanes habían avanzado hasta la meseta y defendido el château de Mondement de los repetidos contraataques; en los caminos de acceso se amontonaban los cadáveres de los franceses. Pero de golpe, en la mañana del 10 de septiembre, una de las divisiones de Foch actuó como punta de lanza de un ataque a través de las marismas de Saint-Gond, en La Fère-Champenoise, y no halló ninguna resistencia. Los alemanes se habían ido. Se ocupó de nuevo Mondement, después de que los artilleros empujaran dos piezas de artillería a lo largo de casi trescientos metros, con las que abrieron brechas en las murallas exteriores. Cuando se derribó un tramo suficiente para que los atacantes irrumpieran en el interior, se asombraron al descubrir que solo había cadáveres; también aquí los alemanes vivos habían levantado el campamento.

En el frente del 6.o Ejército de Manoury, al noroeste, ocurría lo mismo: la batería de Paul Lintier, cerca de Nanteuil, se despertó el día 10 y comprobó que la mañana no solo era soleada, sino también silenciosa: no se oía un arma. «El enemigo se ha largado por la noche», dijo al comandante de artillería un coronel de infantería que pasaba por la zona. «¿Y eso?», protestó el comandante, que no podía darle crédito. «Sí. Tenemos órdenes de avanzar… Los alemanes están de retirada en todo el frente». Los dos oficiales se sonrieron. «Eso significa…». «Así es: una victoria». Lintier escribió: «La noticia corría de boca en boca y nos colmaba de alegría. Victoria, victoria… ¡Cuándo estábamos tan lejos de esperarla!»[16].

Muchos de los soldados alemanes quedaron confusos y enojados por la obligación de retirarse del Marne, como les había ocurrido a muchos británicos al replegarse de Mons, hacía menos de tres semanas. Tappen, eje vital en el Estado Mayor de Moltke, había afirmado que «quien ahora persevere, será el vencedor»; sin embargo, el ejército alemán interrumpía la ofensiva. El general de caballería George Wichura se sintió «diezmado»; la moral de sus hombres era «terrible, con miradas confusas por todas partes». Para un regimiento del 3.o Ejército, la orden de retirada era como el impacto de «un rayo», y su coronel escribió: «Vi llorar a muchos hombres, con lágrimas rodando por sus mejillas». El general Oskar von Hutier, de la 1.a división de la guardia, preguntaba: «¿Es que se han vuelto todos locos?». El general Paul Flack escribió incrédulo: «Es imposible… La victoria era nuestra»[17]. Hay aquí una primera manifestación de un sentimiento hondo y apasionado —casi histérico— de traición; la creencia de que unas fuerzas oscuras habían privado a la nación de un triunfo que, en justicia, debería haber sido de Alemania. Esto traería mucha cola, como trauma y como fantasía, con posterioridad a 1918. «En el OHL han perdido por completo el dominio de los nervios», apuntó desdeñosamente el príncipe Rupprecht en su diario de guerra. El bávaro Karl Wenninger escribió, sobre el ánimo del cuartel general de Moltke el día 10, que era «silencioso como el de un depósito de cadáveres. Se camina de puntillas… y es mejor no dirigirse [al Estado Mayor], no preguntar».

El 11 de septiembre, Moltke dejó el cuartel de Luxemburgo para visitar personalmente a los comandantes de campo, en compañía de Tappen. Aquel mismo día, a las pocas horas, hubo un encuentro importante cuando se reunió con Hausen en el cuartel general del 3.o Ejército. Desde allí, habló por teléfono con Bülow. Todas las noticias eran malas, dijo: el propio Hausen estaba enfermo; su ejército había sufrido quince mil bajas en los primeros diez días de septiembre; y los hombres restantes estaban exhaustos. Los franceses se habían echado adelante con un impulso que amenazaba con superar por el flanco al 3.o Ejército. A la izquierda de Hausen, el duque Albrecht solicitaba ayuda para lidiar con sus propias dificultades, que el sajón se sintió obligado a proporcionar.

Lionel Tennyson, de la FEB, escribió en su diario que «nos han llegado rumores de que los rusos vienen a socorrernos pasando por Inglaterra, aunque parece poco creíble»[18]. Sorprendentemente, el propio Moltke se dejó impresionar y alarmar por esta misma fantasía. Siempre había temido que los británicos realizaran un ataque anfibio contra Schleswig-Holstein. En Bélgica, hubo noticias de tropas británicas que desembarcaban por detrás del frente. En realidad, cuatro batallones que habían tomado tierra en Ostende embarcaron de nuevo casi inmediatamente, dejando tras de sí tan solo un cargamento de caballos muertos, ejecutados por sus propios dueños por falta de barcos en los que evacuarlos. Pero Moltke aún no lo sabía. Su sed de riesgo, nunca muy notable, se había saciado. Optó por trasladar a Bélgica diez divisiones del frente francés y mantener la firmeza de la retirada general en el oeste.

Aquel día, el general Karl Einem iba en coche hacia el 3.o Ejército, para relevar al doliente Hausen. Al pasar por Reims, se encontró por casualidad con Moltke, quien le pareció «un hombre… totalmente roto». El jefe del Estado Mayor razonaba sin gran coherencia: «Dios mío, ¿cómo puede haber pasado esto?». Einem estalló: «¡Usted lo debería saber, mejor que nadie! ¿Cómo se le ha ocurrido quedarse en Luxemburgo y permitir que las riendas del liderazgo se le vayan completamente de las manos?». Moltke protestó débilmente, diciendo que no podía arrastrar al káiser por media Francia, a la estela del ejército. Einem replicó: «Si vuestro tío abuelo pudo llevar a su rey… hasta Sedán, usted y el káiser podrían haber ido cerca del frente; al menos, lo bastante para seguir teniendo las riendas en la mano»[19].

Lo que se produjo a continuación no fue una desbandada. Los ejércitos alemanes se replegaron hacia el este, dejando tras de sí, en decenas de pueblos y ciudades, escenas de saqueo y miseria que consternaron a las tropas de Joffre, que avanzaban en pos. Pero los aliados no capturaron ninguna avalancha de prisioneros y cañones abandonados. Los alemanes seleccionaron con rapidez las posiciones en las que se detendrían para ofrecer batalla otra vez: en un terreno elevado, por detrás del Aisne, al que se envió a zapadores para que empezaran a cavar. Entrada la tarde del 13 de septiembre, la crisis que amenazaba a los ejércitos de Kluck y Bülow había pasado: habían vuelto a situarse por detrás del río y ocupaban las montañas del Chemin des Dames. Franchet d’Espèrey, el día 14, se negó a acelerar el ritmo según le indicaba Joffre, alegando que «no tenemos ante nosotros una retaguardia, sino una posición organizada». La persecución emprendida por los aliados, y especialmente por la FEB, fue de una lentitud penosa. Los franceses casi habían agotado sus reservas de munición. La tropa estaba exhausta y había padecido demasiado para moverse con la velocidad que se habría requerido para intentar transformar un triunfo francés en una catástrofe alemana.

Pero el asalto de Moltke en el oeste había marcado una línea máxima que ya había retrocedido otra vez. «La bataille de la Marne s’achève une victoire incontestable», dijo Joffre. El general Moriz Lyncker, jefe del gabinete militar del káiser, se mostró de acuerdo: «En suma, hay que concluir que toda [nuestra] operación… ha sido un absoluto fracaso… Moltke está completamente aplastado por los acontecimientos; no controla los nervios como exige la situación». Un oficial del Estado Mayor escribió: «El nerviosismo del general se veía exteriormente, ante todo en el hecho de que caminaba sin cesar por la sala, arriba y abajo, y exhalaba entre los dientes un sonido silbante… Había una convicción generalizada de que el general Moltke no estaba a la altura de su gran tarea, debido a su condición física, y que permitía que los jefes de los departamentos actuaran como les pareciera»[20]. El día 14, Lyncker le dijo al káiser que Moltke debía irse. El jefe del Estado Mayor fue el principal de los treinta y tres generales alemanes que perdieron su puesto, aunque, durante varios meses, su expulsión no se reconoció en público. Recibió escasas muestras de simpatía de sus iguales y no merece ninguna de la historia. Nadie había contribuido más a precipitar la calamidad de la guerra europea; y sin embargo, habiendo logrado su fin, Moltke demostró ser incapaz de guiar con eficacia a los ejércitos de su nación. Murió en 1916, a los sesenta y ocho años.

Aunque al káiser no se le permitió influir en las operaciones del campo de batalla, hasta finales de 1916 retuvo una capacidad crucial: la de nombrar o despedir al jefe del Estado Mayor del ejército. En septiembre de 1914 confió a un hombre suyo, el ministro de la Guerra prusiano, Erich von Falkenhayn, el control de la maquinaria bélica prusiana. Al acceder al mando, Falkenhayn comentó lacónicamente: «Los papeles de Schlieffen se han acabado y, con ellos, los recursos de Moltke». En este momento crucial, a los líderes de Alemania les pareció preferible achacar a diversas responsabilidades individuales los diversos fracasos, antes que reconocer que todo el programa de guerra de la nación, puesto en marcha con plena confianza hacía menos de dos meses, había demostrado ser una catástrofe para su país y para el mundo. Hew Strachan ha escrito: «El ejército culpó a Kluck por haber desobedecido órdenes y abrir una brecha [entre su propio ejército y el de Bülow]; a Bülow, por haber sido el primero en decidir retirarse; a Hentsch, por haber ordenado al 1.o Ejército que siguiera sus pasos; a Hausen y el príncipe heredero Rupprecht, por no haber logrado la ruptura decisiva que habría salvado la situación; y a Moltke, por no haber demostrado ser un verdadero Feldherr»[21].[*2]

Hacía una eternidad, el 24 de agosto, en la administración escolar de la provincia de Hannover se adoptó una costumbre que luego se emuló en toda Alemania. Cuando llegaba la noticia de alguna gran victoria, terrestre o naval, los maestros pronunciaban un sermón patriótico ante sus alumnos y les daban fiesta para que, durante el resto del día, lo celebraran[22]. No obstante, nadie había decidido cómo actuar cuando no había triunfo, sino derrota. La respuesta del gobierno alemán fue negarse a admitir el hecho. A sus aliados austríacos no les dijo nada del Marne; también mintió a su propio pueblo, aunque el engaño encontró a pocos crédulos. Incluso entre el torrente de propaganda de la prensa, que afirmaba que la batalla había dejado a Alemania en una posición favorable, los civiles inteligentes comprendieron que su nación había sufrido un importante revés. Anna Treplin escribió a su marido, que estaba en el frente: «De esto no cabe duda: la retirada ha cubierto una distancia enorme»[23].

Gertrud Schädla describió la «agonía» de estar a la espera de noticias de sus tres hermanos, que prestaban servicio en Bélgica. Se inquietaba por cómo pudiera afectarlos la experiencia bélica: «La visión de un campo de batalla, ¿cómo lastimará el corazón de los supervivientes?». Por fin, el 13 de septiembre, recibió una carta de su hermano menor, Gottfried, al que llamaban «Friedel». Escribía, dijo apesadumbrado, en un cuaderno de notas extraído de la mochila de un francés muerto; apenas lograba entender cómo había sobrevivido a los «cientos de peligros» que encontraba cada día: «No te puedes imaginar lo horrible que es hallarse delante del violento fuego de la artillería, sin poder hacer más que quedarse estirado, sin moverse, rogándole a Dios»[24].

La decisión de retirarse al Aisne todavía despierta mucha polémica. Algunos historiadores —y no todos ellos alemanes— creen que la crisis nerviosa de Moltke y el asentimiento casi despreocupado de Hentsch al repliegue de Bülow y Kluck privaron al káiser de una victoria que estaba a su alcance; entienden que, en conjunto, los alemanes seguían teniendo ventaja en el frente del Marne, a condición de que sus comandantes desplegaran resolución y unidad de propósito. Sin duda, un velo de misterio (que ya es improbable que se llegue a retirar) envuelve detalles importantes de las decisiones adoptadas por los alemanes entre el 8 y el 12 de septiembre. Algunas formaciones alemanas estaban actuando con mucha más eficacia que sus oponentes franceses; tanto Foch como Manoury estaban peligrosamente cerca de la derrota.

Pero hay pruebas abrumadoras de que los franceses habían combatido hasta dejar la situación en punto muerto. Algunos de los hombres de Kluck habían recorrido unos 650 kilómetros entre el 17 de agosto y el 12 de septiembre y llevaban nueve días de acción ininterrumpida. Kluck y Bülow habían quedado en posiciones indefendibles. El 5.o Ejército de Franchet d’Espèrey, bien dirigido y con una fuerza formidable, los acosaba. Joffre, notable como general y con una voluntad de hierro, había logrado una superioridad de masa contra el ala derecha alemana, que sus subordinados aprovecharon hábilmente. Más al sur, los ejércitos franceses interpretaron su papel con nobleza, al mantener el terreno frente a una presión salvaje, mientras los del norte obtenían la victoria.

La última insensatez alemana de principios de septiembre fue un asalto con bayonetas, en la noche del 10, emprendido por casi cien mil reservistas del 5.o Ejército, del príncipe heredero, en Vaux-Marie, al norte de Sainte-Menehould. Primero, Moltke aprobó la operación; luego —alarmado por las bajas del asedio de Nancy— se retractó. El príncipe Guillermo amenazó al jefe del Estado Mayor con protestar ante su padre, el káiser, y Moltke cedió, a regañadientes. La consecuencia fue un desastre. Los atacantes no lograron penetrar y la artillería francesa, los «carniceros negros», castigó sin piedad las atestadas filas de la infantería. A las 7.45 de la mañana los franceses contraatacaron e hicieron replegarse, presas del pánico y la confusión, a los alemanes. Algunas unidades perdieron cerca del 40% de sus oficiales. Aquella noche, el general Maurice Sarrail comunicó a Joffre, con laconismo: «Situación satisfactoria». Se ha hablado mucho de las sangrientas pifias de los franceses en las primeras semanas de guerra, pero los alemanes no se quedaron muy atrás en sus locuras; esta última destaca entre ellas. Las limitaciones de los comandantes del ejército imperial de Alemania las subraya el hecho de que el príncipe heredero Guillermo aseguró a Moltke, con satisfacción, que la operación del 10 de septiembre había sido «un gran éxito».

En contra de lo que defienden los apólogos del ejército alemán, el Marne no representó solo un fracaso de Moltke —que, en realidad, tuvo que consentir—, sino una victoria histórica del ejército francés, que impuso el castigo debido al desmedido orgullo alemán. Los franceses fueron capaces de aprovechar algunas ventajas: como defensores de su propio terreno, tenían mejores comunicaciones y rutas de abastecimiento mucho más cortas que los alemanes, que «jugaban fuera». El sistema de mando francés funcionó incomparablemente mejor que el alemán. Si Joffre hubiera sido despachado el 25 de agosto —como merecía por el desastroso fracaso de su Plan XVII y las bajas consiguientes—, sería recordado como una de las vergüenzas militares de la historia. Pero después —como el erizo del dicho— demostró que quizá solo sabía una cosa, pero era grande. La concentración del Marne fue una apuesta del comandante en jefe y le salió bien. Es difícil exagerar la importancia que el triunfo de Joffre sobre Moltke, que fue un triunfo de la voluntad, tuvo a la hora de determinar el destino de Europa en 1914. Además, la contribución personal del comandante en jefe halló paralelo en la de los hombres de sus ejércitos, que revelaron su fortaleza en un momento en el que se les habría perdonado que sucumbieran a la desesperación.

Algunos historiadores afirman que la crisis nerviosa de Bülow fue menos explicable, y de consecuencias más graves, que la de Moltke. Pero esto parece pasar por alto el simple hecho de que, el 9 de septiembre, Franchet d’Espèrey había batallado mejor que el comandante del 2.o Ejército alemán. En cuanto a Kluck, si en verdad consideraba que la intervención de Moltke —o más bien, de Hentsch— era injustificada, ¿por qué no se opuso a ella, como se había opuesto antes a muchas directrices del OHL? Es más verosímil que también él hubiera reconocido, tácitamente, que en el oeste los ejércitos alemanes habían ido más allá de sus límites estratégicos, tácticos y logísticos. Ni por un momento, Kluck y sus iguales pensaron que las decisiones del 9 de septiembre implicaban que Alemania estaba perdiendo la guerra. Pero sí admitían la necesidad de echarse atrás y reagruparse.

Los aliados no supieron aprovechar la ocasión para convertir la incomodidad del enemigo en su destrucción, porque, después de los traumas de agosto, carecían de los medios y la energía necesarios. Tal vez la FEB habría logrado resultados importantes si hubiese hostigado con dureza a los alemanes en retirada, pero se negó a hacerlo. Los británicos solo sufrieron 1701 bajas en toda la batalla del Marne: menos que algunas brigadas francesas. Si la cuestión hubiera quedado en manos del comandante en jefe, la FEB ni siquiera habría participado. Sumarse a la contraofensiva fue decisión de Asquith y Kitchener, no de sir John French. Es improbable que una acción británica más vigorosa pudiera haber transformado la victoria de Joffre en una catástrofe alemana, pero sin duda podría haber incrementado las pérdidas del enemigo, sobre todo en prisioneros, y habría desprovisto a la retirada de Kluck y Bülow de la comodidad de la que gozó.

Tras varias semanas de pesimismo y pavor por el resultado de la guerra, el éxito del Marne provocó un estallido de euforia en el campamento aliado. Sir Edward Grey escribió a un compañero del gobierno, el 14 de septiembre: «Las noticias de la guerra, en general, son casi demasiado buenas para ser ciertas»[25]. El teniente Charles de Gaulle estuvo entre los que se engañó creyendo que la ofensiva del Marne supondría el golpe decisivo de la guerra: «El enemigo no será capaz de frenar nuestra persecución… y tendremos la gloria de haber derrotado al ejército que creía ser el mejor del mundo… y esto, sin necesidad ninguna de los rusos»[26]. Otros soldados fueron más cautos, sin embargo. Edouard Cœurdevey se alegró al descubrir que los alemanes habían abandonado un pueblo en el camino de su unidad, pero se negó a unirse a los festejos extravagantes: «Sería maravilloso si Francia fuera a quedar libre con rapidez… pero soy escéptico al respecto de las ilusiones de mis camaradas, que ya se imaginan en el Rin. Conozco la organización de los alemanes, su inmensa reserva de energía y la impresionante escala de su equipo. Creo que será duro. Mis compañeros se burlan de mis dudas, pero no conocen Alemania: su orgullo y la organización prusiana»[27].

Sin embargo, los alemanes informados tenían claro que habían perdido la apuesta por un resultado rápido. En el departamento de Marina, Albert Hopman se retorcía las manos: «Toda la situación es muy desafortunada» y se debía a los «pecados de los años pasados». Denunciaba la debilidad del gobierno, falto de personalidades fuertes. «Nuestro sistema no sabe cómo llevar fuerza e intelecto a la fila delantera de la política y el gobierno… Es triste, demasiado triste, pobre Alemania.»[28] A los pocos días, describió la guerra como una «necedad increíble» de los responsables de la política exterior alemana. Solo veía consuelo en «el espíritu de la nación. Esto solo se podrá sostener con amplias concesiones democráticas. Si no, es obvio que habrá una revolución y la dinastía [Hohenzollern] caerá. Pero dudo de que nuestros políticos tengan el juicio [de actuar para prevenirlo]»[29].

Una embriagadora oleada de alivio barrió Francia. El 15 de septiembre, Edouard Vaillant escribió en L’Humanité: «Es el principio de la aniquilación del imperialismo prusiano. Es, en realidad, el principio de la victoria definitiva de los ejércitos aliados». El apelativo de «milagro del Marne» lo acuñó en diciembre Maurice Barrès. Describió la batalla como el «eterno milagro francés, el milagro de Juana de Arco, la santa y patrona de Francia». En aquella época, en Francia, la iglesia católica pedía un renacer religioso: un clérigo siguió la estela de Barrès y publicó unos folletos titulados «El milagro del Marne». Como era de esperar, la experiencia de septiembre, vista por los soldados, era más precavida y menos romántica. Un coronel llamado Desfontaines escribió, el día 25: «Hemos experimentado el período más doloroso de la guerra: el agotamiento físico; el abastecimiento insuficiente; las pérdidas insustituibles de oficiales»[30].