LAS PRIMERAS GUERRAS BALCÁNICAS

E l día de año nuevo de 1912 Paul Cambon, el embajador de Francia en Londres, escribió a su hermano, en Berlín: «¿Qué nos reservará este año? Ojalá el conflicto grande pueda ser evitado»[1]. Jules también temía los meses venideros:

«La precaria salud del emperador de Austria, los ambiciosos planes atribuidos al heredero, la guerra en Trípoli, el deseo del gobierno italiano de salir de las dificultades en que él mismo se había metido al mezclar las disputas de los otros con las propias, las ambiciones búlgaras, la amenaza de conflictos en Macedonia, las dificultades en Persia, el descalabro del crédito de China, todo esto apuntaba a severos desórdenes en el futuro próximo y la única esperanza era que la gravedad misma del peligro condujese a evitarlo»[2].

Tal vez pudo haber mencionado además la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania, o el temor y hostilidad mutuos entre Rusia y el Imperio austrohúngaro. Sin embargo, fue en los Balcanes donde surgiría el mayor de todos los peligros: dos guerras entre sus países, una primera en 1912 y la segunda en 1913, estuvieron a punto de involucrar a las grandes potencias. La diplomacia, las amenazas en falso y la temeridad política preservaron al final la paz; pero, aunque los europeos no podían saberlo, aquello fue un ensayo general para el verano de 1914. Como dicen en el teatro: si el último ensayo sale bien, el estreno será un desastre.

Los estados balcánicos, desde Grecia en el sur hasta Serbia, Bulgaria y Rumanía en el norte, eran los parientes pobres de Europa, con pocos recursos naturales, unas infraestructuras subdesarrolladas y apenas en los albores de la industrialización y el comercio modernos. En 1912, la capital de Serbia, Belgrado, era una pequeña ciudad provinciana, que comenzaba a pavimentar con tablones de madera sus calles principales y que contaba con un solo hotel decente. En Rumanía, que tenía como mito nacional el que sus habitantes eran un pueblo latino, descendientes de las legiones romanas, Bucarest aspiraba a ser el París de los Balcanes. Las clases altas, que hablaban francés y se vestían a la última moda de allá, admiraban sobre todo, según un agudo periodista ruso, «el París nocturno». León Trotski, desterrado de Rusia por sus actividades revolucionarias, vivía en Bucarest con nombre falso, como corresponsal de un importante diario de Kiev. Mujeres elegantes y oficiales magníficamente vestidos paseaban por los bulevares, proseguía el periodista, y en las intersecciones había pissoirs [urinarios] como los de París. Pero las diferencias eran mucho mayores que las semejanzas; desde los taxistas eunucos (de una secta en la que se castraba a los hombres después de haber engendrado dos hijos) hasta los gitanos que tocaban el violín en los clubes nocturnos, o los niños descalzos que mendigaban por las calles[3]. En Montenegro, la capital no era más que una aldea grande, y el nuevo palacio real tenía aspecto de internado alemán. (El viejo, el Biljarda, tomaba su nombre de la mesa de billar que había sido transportada hasta las montañas desde la costa). El rey, Nicolás II, solía sentarse bajo uno de los escasos árboles de su montañoso país para dispensar a sus súbditos su versión particular de la justicia. Estaba ligado a Italia y Rusia por lazos familiares —una hija se había casado con el rey de Italia y otras dos eran esposas de archiduques rusos—, pero su política exterior reflejaba por lo general qué potencia europea acababa de pagarle una subvención. «Su Majestad el rey Nicolás —dijo Conrad a Francisco José en 1912— me recuerda a un candelabro». Al emperador le hizo gracia la explicación de Conrad: «Vea, siempre está quieto, con los brazos extendidos, siempre a la espera de que alguien le dé algo»[4].

Rumanía, por entonces un país mucho menor que el actual, tenía una población que rozaba siete millones en 1910; Bulgaria unos cuatro millones; y Serbia alrededor de tres millones. En Montenegro apenas había doscientos cincuenta mil habitantes. («Esta aislada arruga del mundo», lo calificó un diplomático austrohúngaro que prestó muy a regañadientes sus servicios en la capital, Cetinje, antes de la Gran Guerra)[5]. Los años del dominio otomano habían dejado unas sociedades mayormente agrícolas y profundamente conservadoras, aunque las clases altas y la diminuta burguesía aspiraban cada vez más a ser occidentales y modernas. Habían surgido partidos políticos que se ponían a sí mismos el nombre de conservador, liberal o radical, e incluso socialista; pero detrás había algo más anticuado: una red de relaciones familiares y regionales, una autocracia sin más. En Montenegro, el único de los estados balcánicos cuyas montañas lo habían salvado de convertirse en parte del Imperio otomano, Nicolás jugaba con una constitución de la que simplemente prescindía cada vez que se hartaba de la política; toda oposición, y a veces hasta sus leales partidarios, iban a la cárcel o eran ejecutados, según tuviese el día. En Serbia, los radicales, y especialmente su líder Nikola Pašić, tenían la suerte de lidiar con un rey débil, Pedro; pero tanto en Bulgaria como en Rumanía la política estaba dominada por reyes más fuertes, importados ambos de Alemania.

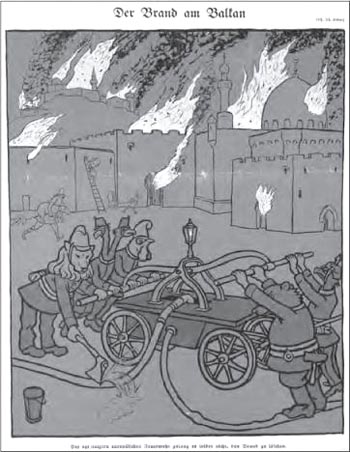

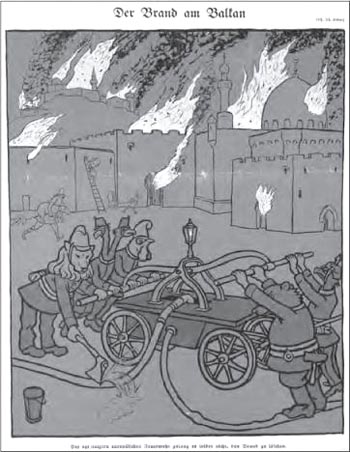

[16] Los Balcanes eran la zona conflictiva de Europa, en la que las ambiciones de las grandes potencias se mezclaban con las rivalidades entre las propias naciones balcánicas. En 1912 estas naciones se unieron brevemente para apoderarse de gran parte de los territorios que quedaban en manos del Imperio otomano, pero enseguida se pelearon a causa de ellos. Las grandes potencias intentaron casi por última vez imponer la paz, pero, como dice el texto de esta caricatura: «Por desgracia, la brigada de bomberos de la Europa unificada no logró extinguir las llamas».

Para el resto de Europa los estados balcánicos eran una especie de broma, un escenario de novelas de aventuras, como El prisionero de Zenda, o de operetas (Montenegro sirvió de inspiración para La viuda alegre); pero su política era mortalmente seria, y a menudo mortífera, con complots terroristas, violencia y asesinatos. En 1903, al impopular predecesor del rey Pedro en el trono de Serbia y a su esposa, igualmente impopular, los habían tirado por las ventanas del palacio y descuartizado luego sus cadáveres. Nicolás de Montenegro odiaba a Pašić y a los otros radicales, pues sospechaba, con buenas razones, que ellos le habían enviado asesinos armados con bombas. El auge de los movimientos nacionalistas había cohesionado a los pueblos, pero también había separado a los ortodoxos de los católicos o los musulmanes, y a los albaneses de los eslavos, creando además divisiones entre croatas, serbios, eslovenos, búlgaros y macedonios. Los pueblos de los Balcanes habían logrado coexistir y mezclarse, a menudo durante prolongados periodos de paz a lo largo de los siglos, pero la creación de estados nacionales en el siglo XIX también había traído consigo quemas de poblados, masacres, expulsión de las minorías e interminables actos de venganza.

Los políticos que habían llegado al poder apelando al nacionalismo y con promesas de gloria nacional se vieron atrapados por unas fuerzas que no siempre podían controlar. Las sociedades secretas, creadas a partir de una mezcla ecléctica que incluía la francmasonería, los carbonarios clandestinos —que habían trabajado por la unidad italiana—, los terroristas que más recientemente habían espantado a gran parte de Europa, y el bandidismo a la vieja usanza, proliferaban a lo largo y ancho de los Balcanes, infiltrándose en las instituciones civiles y militares de los estados. La Organización Revolucionaria Interna Macedonia (ORIM) hablaba de una Macedonia para los macedonios, pero muchos sospechaban que colaboraba con los nacionalistas búlgaros a favor de una Gran Bulgaria que incluiría a Macedonia. En Serbia, el gobierno y el ejército estaban plagados de partidarios de la Narodna Odbrana [defensa nacional], que se fundó durante la crisis bosnia, y de su rama más extremista, la Mano Negra. En la primera guerra balcánica, algunos oficiales desobedecieron en varias ocasiones a sus gobiernos, capturando, por ejemplo, la ciudad de Monastir (que Serbia había prometido a Bulgaria en un acuerdo secreto), con la esperanza de que después fuera imposible entregarla[6]. Aunque las autoridades otomanas y austrohúngaras hacían lo posible por suprimir toda actividad revolucionaria, y casi toda actividad política de hecho, entre sus súbditos sudeslavos o albaneses, su empeño resultaba muy difícil, sobre todo porque gran parte de las conspiraciones y del terrorismo internos obtenían apoyo del exterior. Estudiantes bosnios de la universidad de Viena, por ejemplo, formaron una sociedad secreta como reacción a la anexión de su patria. «Si el Imperio austrohúngaro quiere engullirnos —declararon—, le roeremos el estómago»; muchos de estos estudiantes se colaban en Serbia por la frontera para recibir entrenamiento militar[7].

La generación joven que atraían estas sociedades secretas era con frecuencia más radical que sus mayores y se enfrentaba a menudo con ellos. «Nuestros padres, nuestros tiranos —decía un nacionalista radical bosnio— han creado este mundo de acuerdo con su modelo y ahora nos obligan a vivir en él»[8]. Los miembros jóvenes estaban enamorados de la violencia y dispuestos a destruir hasta sus propios valores e instituciones tradicionales en aras de construir la Gran Serbia, Bulgaria o Grecia. (Aun cuando no hubiesen leído a Nietzsche, y muchos sí lo habían leído, también habían oído decir que Dios había muerto y que la civilización europea debía ser destruida a fin de liberar a la humanidad). En los años inmediatamente anteriores a 1914, las autoridades de los estados balcánicos toleraban, o no lograban controlar, las actividades de sus jóvenes radicales, que perpetraban asesinatos y ataques terroristas contra funcionarios otomanos o austrohúngaros en cuanto opresores de los eslavos, contra sus propios líderes por considerarlos poco dedicados a la causa nacionalista, o simplemente contra ciudadanos corrientes de la religión o la etnia equivocadas en el lugar equivocado. Cuando Francisco José visitó Bosnia en 1910, hubo un complot para asesinarlo; en Croacia se produjeron repetidos atentados, algunos de ellos logrados, contra los funcionarios al servicio de los Habsburgo.

En las primeras etapas de su independencia, los estados balcánicos se habían contentado con prestar atención a las grandes potencias europeas, o al menos se habían visto obligados a ello. Y las potencias, especialmente Rusia y el Imperio austrohúngaro —antes de enemistarse a causa de la anexión de Bosnia—, deseaban mantener el statu quo en los Balcanes y que el Imperio otomano continuase gobernando los territorios europeos que aún poseía. Pero durante las últimas décadas del siglo XIX, la obvia decadencia de los otomanos había envalentonado a los líderes en toda la región balcánica, que decidieron tomar cartas en el asunto. So pretexto de proteger a los cristianos que permanecían bajo el yugo otomano en Macedonia y en otras partes, Serbia, Bulgaria y Grecia enviaron dinero, armas y agentes para fomentar la resistencia. El ascenso de los Jóvenes Turcos y su política de recuperar el control de las tierras otomanas (y volverlas más turcas), como era de esperar, disparó las alarmas en todos los estados balcánicos, e incluso entre los súbditos cristianos del Imperio otomano. Ya en 1910, albaneses, cristianos y musulmanes por igual, que tradicionalmente habían sido leales a sus gobernantes otomanos, se hallaban en franca rebeldía. Al año siguiente, los revolucionarios albaneses unieron fuerzas con sus homólogos macedonios. Las autoridades otomanas respondieron con medidas brutales, que solo sirvieron para fomentar aún más la agitación y la violencia. En el otoño de 1911, la guerra de Italia contra el Imperio otomano desencadenó nuevos levantamientos por parte de los cristianos. Durante aquel mes de diciembre una serie de explosiones destruyeron en Macedonia puestos de policía y mezquitas. En represalia, grupos de musulmanes atacaron a ciudadanos búlgaros. A lo largo y ancho de los estados balcánicos independientes hubo mítines de protesta y manifestaciones contra los otomanos[9].

Los líderes balcánicos se quejaban abiertamente de que ya no podían confiar en que las grandes potencias protegieran a los cristianos que vivían bajo dominio otomano, e insinuaban que tal vez ellos mismos tendrían que hacer algo al respecto. ¿Para qué mantener el statu quo en los Balcanes?, preguntó a Trotski un importante político serbio. «¿Dónde estaba el statu quo cuando Austria se anexionó Bosnia y Herzegovina? ¿Por qué las potencias no defendieron el statu quo cuando Italia se apoderó de Trípoli?». ¿Y por qué los estados balcánicos han de ser tratados como si no fuesen europeos, sino más bien como Marruecos[10]? El ministro de Asuntos Exteriores serbio reconoció ante el embajador británico en Belgrado que existía la posibilidad de que el Imperio austrohúngaro interviniese si alguna de las naciones balcánicas intentaba hacerse con territorios otomanos, pero que en lo que a él, Milovan Milovanović, concernía, para Serbia era mejor morir luchando. Pues si el Imperio austrohúngaro se extendía más al sur hacia los Balcanes, los días de Serbia como reino independiente estarían contados[11].

El orgullo, las ambiciones nacionalistas, las tentaciones de un imperio en decadencia tan cerca de ellos, el ejemplo de agresión manifiesta impuesto por Italia, así como la pura temeridad, llevaron a los países balcánicos a unirse —brevemente— para expulsar al Imperio otomano de las posesiones que le quedaban en Europa. A partir del otoño de 1911, emisarios de las distintas capitales balcánicas viajaban en secreto o se reunían como por casualidad en una u otra ciudad europea. Rusia, en especial el embajador ruso en Constantinopla, había promovido desde hacía tiempo la idea de una liga balcánica que incluyese el Imperio otomano, lo cual era de esperar que proporcionase estabilidad a la región y obstruyese la expansión de la influencia alemana y austrohúngara hacia el sur y hacia el este. Los estados balcánicos no querían ni oír hablar de la idea, pues sus sueños de saquear el Imperio otomano estaban cada vez más cerca de cumplirse. Sazónov, que sustituyó a Izvolski en 1910 como ministro ruso de Asuntos Exteriores, intentó entonces forjar una alianza entre Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia, a modo de barrera contra los avances del Imperio austrohúngaro hacia el sur si el Imperio otomano se derrumbaba[12].

En el otoño de 1911, aquel derrumbe parecía inminente. Serbia y Bulgaria llevaban dialogando intermitentemente desde 1904 sobre una posible colaboración, pero los búlgaros, liderados por el zar Fernando, habían preferido mantener las manos libres. Ahora estas conversaciones se hacían apremiantes. También contribuyó el hecho de que el nuevo gobierno en Sofía, la capital búlgara, fuera prorruso, y no le preocupara tanto ofender al Imperio austrohúngaro. Gran Bretaña y Francia, a las que Rusia avisó de que algo se estaba cociendo en el ambiente, no se oponían a una relación más amistosa entre las dos potencias balcánicas. Sus socios de la triple entente compartían las esperanzas de Rusia de encontrar una solución local y barata para contener la expansión alemana y austrohúngara hacia el Imperio otomano[13]. En Sofía y Belgrado, Anatoli Nejliúdov y Hartwig, los embajadores rusos, se emplearon a fondo para unificar a búlgaros y serbios. Nejliúdov al menos preveía potenciales peligros: «La unión de Bulgaria y Serbia contiene un elemento de peligro: la tentación de emplearla con fines ofensivos»[14].

Hartwig no tenía estas preocupaciones. Desde el momento de su llegada a Belgrado en 1909, se había convertido en un ferviente partidario de la causa serbia y rápidamente se volvió parte indispensable de la escena política; todo el mundo, del rey para abajo, lo consultaba, y cada mañana su estudio se llenaba de miembros prominentes de la sociedad serbia. Él y Pašić eran especialmente íntimos, y Hartwig, con muchas indirectas, dio a entender al líder serbio que no debía tomar demasiado en serio las amenazas de Rusia. Cuando Sazónov envió un mensaje instando al gobierno serbio a moderar su política exterior, Hartwig lo leyó solemnemente en voz alta. «¿Ha terminado usted, mon cher ami? —preguntó Pašić—. ¡Qué bueno! C’est bien. Nous pouvons maintenant causer sérieusement!». [Ahora podemos hablar en serio].[15] A Sazónov le preocupaba Hartwig, pero no tenía poder suficiente para traerlo de vuelta, posiblemente porque la esposa de Hartwig tenía buenas conexiones en la corte y entre los círculos paneslavistas de Rusia.

Al concluir septiembre de 1911 los búlgaros informaron a los rusos de que estaban dispuestos a negociar tratados, primero con Serbia, y luego con Montenegro y Grecia. Un miembro importante del gobierno búlgaro le dijo a Nejliúdov que Bulgaria y Serbia necesitaban unirse, no solo para proteger a los cristianos en el Imperio otomano, sino también para mantener su independencia respecto de las potencias centrales[16]. Sazónov, que se hallaba convaleciente en Davos de una grave enfermedad, se alegró sobremanera cuando Nejliúdov le dio la noticia. «Bueno —exclamó Sazónov—, ¡pero esto es perfecto! ¡Si llegara a concretarse! Bulgaria aliada estrechamente con Serbia en lo político y en lo económico; quinientas mil bayonetas custodiando los Balcanes: ¡esto cerraría por siempre el camino a la penetración alemana, a la invasión austriaca!»[17]. La discusión de los detalles del acuerdo tardó varios meses. Como presagiando los problemas que surgirían entre los nuevos aliados, la principal dificultad fue la división de las tierras macedonias, incluso de las más pequeñas aldeas, donde las reclamaciones de ambos países coincidían en parte[18]. El tratado, finalmente firmado en marzo de 1912, contenía cláusulas secretas dirigidas contra el Imperio otomano y designaba a Rusia como árbitro de cualquier futura disputa sobre la división de Macedonia. Bulgaria prometió también respaldar a Serbia si esta se veía involucrada en una guerra con el Imperio austrohúngaro.

Ya en este punto los diplomáticos extranjeros habían oído rumores sobre la nueva alianza y empezaban a aparecer artículos en la prensa. Sazónov aseguró con displicencia a los otros dos miembros de la entente que aquel tratado era puramente defensivo y que Rusia emplearía su influencia para garantizar que siguiera siendo así. Alemania y el Imperio austrohúngaro, en un principio, no mostraron ninguna preocupación[19]. Sin embargo, en aquella primavera de 1912, a medida que se iban filtrando los detalles de las cláusulas secretas, las grandes potencias comenzaron a sospechar que aquello era más que un acuerdo defensivo. «Resulta evidente —le escribió Nicolson, ahora subsecretario permanente del ministerio de Asuntos Exteriores, a un diplomático británico en San Petersburgo— que el reparto del botín en Macedonia ya está decidido». Nicolson se quejaba de que Sazónov estaba siendo más atrevido de la cuenta, pero de nada serviría decirlo, ya que Gran Bretaña necesitaba mantenerse en los mejores términos con Rusia[20].

La preocupación internacional aumentó cuando se hizo evidente que Bulgaria y Grecia, divididas desde hacía tiempo por la rivalidad en cuanto a sus ambiciones en Macedonia, iban estrechando lazos. El nuevo primer ministro griego, Eleftherios Venizelos, estaba decidido a liberar su isla natal, Creta, del dominio otomano, y, dispuesto a sacrificar los intereses de Grecia en Macedonia, por lo menos de momento, a fin de ganar aliados. En mayo, un tratado entre Bulgaria y Grecia —calificado, una vez más, de meramente defensivo— significó un paso más hacia la creación de una liga de estados balcánicos contra el Imperio otomano. Búlgaros y montenegrinos tuvieron ocasión de hablar al mes siguiente, irónicamente en el gran palacio de los Habsburgo, el Hofburg, mientras ambos reyes, Fernando y Nicolás, visitaban a Francisco José. El acuerdo pactado más adelante, en el verano, prescindía del pretexto de la defensa y simplemente daba por segura una guerra contra el Imperio otomano. A finales de septiembre Serbia y Montenegro firmaron una alianza. La liga balcánica estaba ya completa, con Bulgaria en el centro.

El Imperio otomano parecía dar sus últimos estertores. En Constantinopla, los Jóvenes Turcos fueron derrocados a comienzos del verano por oficiales derechistas del ejército que luego no fueron capaces de restablecer el orden. La rebelión en Albania continuaba ganando fuerza, y también proseguía el ciclo de agitación y violencia en Macedonia. En agosto una bomba explotó en un mercado, matando a varios transeúntes inocentes. La policía otomana entró en pánico y disparó contra la multitud: murieron más de cien personas, en su mayoría búlgaras. En Bulgaria, el pueblo exigía que su gobierno liberase a Macedonia. Los otomanos movilizaron sus fuerzas en la frontera sur de Macedonia y, unos días más tarde, los miembros de la liga balcánica los imitaron. Rusia intentó entonces, infructuosamente, contener a sus protegidos. Las otras grandes potencias también habían despertado de su autocomplacencia y, tras una ronda de apresurados debates, se acordó que Rusia y el Imperio austrohúngaro actuasen en nombre de lo que quedaba del concierto de Europa para prevenir a los estados balcánicos contra la guerra. Las potencias afirmaron terminantemente que no aceptarían ningún cambio territorial en los Balcanes por un posible enfrentamiento bélico. Un diplomático francés en San Petersburgo fue más realista: «Por primera vez en la historia del problema oriental, los estados pequeños han adquirido una posición tan independiente de las grandes potencias que se sienten capaces de actuar sin su concurso, e incluso de arrastrarlas consigo»[21].

El 8 de octubre, día en que la advertencia del concierto llegó a las capitales balcánicas, Nicolás de Montenegro, jugador empedernido como era, declaró la guerra al Imperio otomano. Aunque había procurado asiduamente crear conflictos en los territorios otomanos a lo largo de sus fronteras, afirmó ante el embajador británico en Cetinje que no había tenido otra opción: «Las continuas masacres de hermanos cristianos en la frontera le habían desgarrado especialmente el corazón»[22]. (Más tarde, los rumores decían que su principal motivo había sido dar un gran golpe de mano financiero en París, gracias a su conocimiento previo del momento en que se iniciarían las hostilidades)[23]. El 18 de octubre, tras un intento poco convincente por presentarse como inocentes, los demás miembros de la liga balcánica se incorporaron al conflicto. Trotski estaba en Belgrado mientras los campesinos serbios marchaban a la guerra, mal equipados, pero alegres y uniformados:

«Junto con este grito nos entra en el corazón un peculiar y espontáneo sentimiento de tragedia, imposible de transmitir a distancia; un sentimiento, también, de desvalimiento frente al destino histórico que tan cerca se cierne sobre los pueblos encerrados en el triángulo de los Balcanes, así como de angustia por esas hordas de hombres que están siendo conducidos a la destrucción»[24].

A lo largo y ancho de los Balcanes cundía una intensa excitación, con enormes multitudes manifestándose y cantando himnos patrióticos. Las viejas rivalidades quedaron olvidadas a toda prisa, mientras los periódicos hablaban de «Los Balcanes, para los pueblos balcánicos». A las puertas de la embajada búlgara en Belgrado, los serbios gritaban: «¡Qué viva el rey Fernando!»[25].

Las fuerzas balcánicas combinadas sobrepasaban a las otomanas en más del doble y estas últimas estaban desmoralizadas y mal preparadas. Obligadas a combatir en varios frentes a la vez, sufrieron una serie de rápidas derrotas. (Los franceses atribuyeron el éxito de los ejércitos balcánicos al uso de artillería de la firma francesa Creusot, mientras que los otomanos empleaban cañones de la firma alemana Krupp)[26]. Hacia finales de octubre los otomanos habían perdido casi todos los territorios que les quedaban en Europa. Embriagado por el sueño de ceñirse la corona de la vieja Bizancio y celebrar una misa de la victoria en la gran iglesia de Santa Sofía, Fernando exhortó a sus tropas búlgaras a atacar Constantinopla, pero estas hubieron de detenerse en un cerro al nordeste de la ciudad. Los búlgaros habían dejado atrás sus líneas de aprovisionamiento, entre los soldados escaseaban la munición, la ropa y la comida, y crecía el número de enfermos. Además, las tensiones dentro de la liga balcánica, hasta entonces latentes, se estaban haciendo notar. Para consternación de Bulgaria, Grecia se había hecho con el puerto macedonio de Salónica (actualmente Tesalónica), mientras que los serbios y los montenegrinos se apresuraron a ocupar el Sanjak de Novi Pazar —el trozo de tierra al sur de Bosnia que los separaba—, así como todo el territorio de Albania que pudieron. A ninguno de los aliados le agradaba el hecho de que Bulgaria se hubiera adueñado de la mayor parte de los territorios otomanos. El 3 de diciembre, presionados por las grandes potencias, conmocionadas y angustiadas por los dramáticos cambios en los Balcanes, los miembros de la liga balcánica y el Imperio otomano acordaron firmar un armisticio e iniciar conversaciones de paz en Londres en aquel mismo mes.

El enorme peligro de la crisis en los Balcanes era que, a la situación sumamente volátil sobre el terreno, se sumaban los intereses y ambiciones de las grandes potencias. Gran Bretaña y Francia, las que menos tenían que perder allí, no querían volver a ver en peligro la estabilidad de Europa, tan recientemente amenazada por la segunda crisis marroquí. Por otra parte, ninguna potencia quería que el Imperio otomano desapareciese, con la consiguiente rapiña por sus territorios en el extremo oriental del Mediterráneo y en las tierras mayoritariamente árabes de todo el Oriente medio. Si el sultán otomano —y a la vez califa, el principal líder religioso para los musulmanes suníes del mundo— era depuesto, eso podría generar agitación entre la enorme población musulmana, en su mayoría suní, de la India británica, que hasta ese momento había sido leal partidaria del rajá británico, o entre los millones de musulmanes de las colonias francesas del norte de África[27]. A los franceses también les preocupaba qué pasaría con las grandes sumas de dinero que habían prestado al Imperio otomano (Francia era su mayor acreedor extranjero). Y ambas potencias temían las consecuencias de una confrontación entre Rusia y el Imperio austrohúngaro en los Balcanes. Poincaré, ahora presidente, les dejó bien claro a los rusos, ya desde agosto de 1912, que Francia no tenía ningún interés en verse arrastrada a un conflicto entre Rusia y el Imperio austrohúngaro a causa de los Balcanes. El mensaje de París fue, sin embargo, poco claro: Poincaré prometió también que Francia cumpliría con sus obligaciones como aliada de Rusia si Alemania participaba de parte del Imperio austrohúngaro[28]. En diciembre de 1912, cuando las relaciones entre Rusia y el Imperio austrohúngaro se estaban deteriorando rápidamente, Francia indicó al parecer que respaldaría a Rusia en caso de que estallara una guerra[29]. Y Poincaré, ya fuese porque así lo creía de verdad, o porque fuese víctima de una ilusión, les aseguró a los rusos que Gran Bretaña le había prometido verbalmente enviar una fuerza expedicionaria en apoyo de Francia si esta era atacada por Alemania[30].

Como siempre, Grey recalcó que Gran Bretaña era libre de decidir qué hacer ante una crisis, pero en la práctica le prestó a Rusia un apoyo considerable. Por una parte se ofreció a contribuir a la firma de un acuerdo de paz, y por la otra aseguró a los rusos que Gran Bretaña se solidarizaba con su necesidad de mantener los estrechos otomanos en manos amigas[31]. Mientras parecía incrementarse el peligro de una guerra general, Grey recordó una vez más a los franceses que Gran Bretaña no estaba en la obligación de apoyar a Francia si Alemania decidía alinearse con el Imperio austrohúngaro atacando al aliado de Rusia en el oeste. No obstante, mientras se desencadenaba la primera guerra balcánica, hubo debates en Londres sobre cómo llevar una fuerza expedicionaria a Francia, y Grey afirmó ante el embajador alemán que era una «necesidad vital» para Gran Bretaña impedir que Francia fuese aplastada por Alemania, y que su país no tendría más remedio que acudir en ayuda de Francia[32]. Si Gran Bretaña y Francia consideraban que sus opciones eran cada vez más limitadas, menos opciones aún tenían Rusia y el Imperio austrohúngaro, las dos potencias vecinas con más interés en los Balcanes.

Aunque Rusia no tenía directamente nada que perder allí en términos económicos —el comercio y la inversión rusos eran insignificantes en comparación con otras potencias como Francia— su postura ante los problemas balcánicos estaba dictada por poderosas ambiciones y temores[33]. Si el Imperio otomano se desmoronaba, lo cual parecía cada vez más probable, la cuestión del control de los estrechos se volvería de inmediato crítica. La prosperidad económica de Rusia y su futuro desarrollo estaban ligados al comercio exterior. La mayoría de sus vitales exportaciones de grano pasaban por aquel estrecho, igual que las maquinarias modernas que Rusia necesitaba para sus fábricas y minas. Los rusos constataron cuán vulnerable era aquel comercio a causa de la geografía, cuando el estrecho quedó cerrado temporalmente en 1911, y otra vez en 1912, debido a la guerra italiana contra los otomanos. En tanto el grano se amontonaba en los puertos rusos del mar Negro, su precio descendía, y, con la dramática caída del valor de las exportaciones rusas, los tipos de interés ascendían[34]. La velocidad del avance búlgaro en la guerra que estalló en el otoño de 1912 provocó verdadera alarma en San Petersburgo. En cierto momento, el gobierno consideró seriamente la posibilidad de enviar una fuerza para proteger Constantinopla, e incluso de tomar una franja de terreno a lo largo de las costas del Bósforo; hasta que comprendió que Rusia no contaba con el transporte ni con las fuerzas anfibias necesarias[35].

Rusia tenía otras razones para temer los conflictos en el Imperio otomano. Hasta este momento, el atraso de su vecino del sur le había resultado conveniente. La subdesarrollada meseta de Anatolia, con su muy rudimentario sistema de ferrocarriles, había sido una barrera oportuna entre las otras potencias continentales y el imperio ruso en Asia central, y dejaba a Rusia relativamente libre para expandir aún más su dominio, en particular hacia Persia. (Aunque esto provocó repetidas fricciones con los británicos, Grey y sus colegas estaban dispuestos a aguantar mucho con tal de conservar la amistad de Rusia). Desde 1900, sin embargo, la creciente penetración alemana en territorios otomanos y el aireado proyecto alemán de tender una red ferroviaria entre Berlín y Bagdad habían presentado un nuevo e incómodo obstáculo a las ambiciones imperiales de Rusia[36].

Finalmente, en lo relativo a los Balcanes, los líderes rusos estaban dominados por la determinación de no volver a verse embaucados ni humillados por el Imperio austrohúngaro, como en aquel asunto de Bosnia-Herzegovina en 1908. Desde San Petersburgo, cada maniobra del Imperio austrohúngaro parecía sospechosa: sus intentos de ganarse el apoyo de Montenegro y Bulgaria ofreciéndoles préstamos, por ejemplo; o las actividades de los sacerdotes católicos de la iglesia austriaca a lo largo y ancho de los Balcanes. La perspectiva rusa sobre esta zona estaba influida también por el paneslavismo y el deseo de proteger a sus compatriotas sudeslavos, muchos de los cuales eran cristianos ortodoxos como los rusos. El paneslavismo, que constituía un conjunto de emociones y actitudes, más que un movimiento o ideología política coherentes, generó mucha retórica enardecida en Rusia y en otras partes de Europa central antes de la Gran Guerra. Para los rusos paneslavistas se trataba de su «misión histórica», de «nuestros hermanos eslavos», o de reconvertir la gran mezquita de Hagia Sophia en la catedral de Santa Sofía. Se hablaba también mucho de reconquistar «las llaves y las puertas de la casa rusa» —el estrecho entre el Mediterráneo y el mar Negro— para que el comercio y el poderío naval ruso pudieran expandirse por el mundo. (Los rusos, al parecer, no siempre tuvieron en cuenta que el Mediterráneo era una versión más extensa del mar Negro, cuyos accesos clave en Suez y Gibraltar estaban en manos de otra potencia, en este caso Gran Bretaña). Si bien esta retórica no determinó de manera directa la política rusa en los Balcanes, sirvió para limitar las opciones de Rusia. Sazónov se vio impulsado a apoyar a las naciones balcánicas y a no cooperar con el Imperio austrohúngaro, pese a que hubiera sido prudente por parte de Rusia intentar reconstruir el viejo acuerdo de mantener el statu quo en los Balcanes[37]. Ciertamente, el paneslavismo encontró en él una víctima dócil.

Fue desafortunado para Rusia, para la estabilidad de los Balcanes, y a la larga para la paz de Europa, que el hombre a cargo de la política exterior se dejase llevar tan fácilmente por la emoción y los prejuicios. La misión histórica de Rusia, creía Sazónov, era liberar a los sudeslavos de la opresión otomana. Aunque este gran deber se consideraba ya casi cumplido a comienzos del siglo XX, Rusia aún necesitaba mantenerse en guardia contra los peligros que amenazaban a las naciones balcánicas, ya proviniesen de un renacido Imperio otomano, o del Imperio austrohúngaro y su aliado alemán. Desconfiaba profundamente de Fernando de Bulgaria, a quien veía como un cuclillo alemán en el nido balcánico, y temía a los Jóvenes Turcos que, en su opinión, estaban liderados por francmasones judíos[38]. También fue desafortunado que Sazónov tuviera tan poco de la inteligencia, experiencia y fuerza de carácter de su predecesor. Sus principales aptitudes para el cargo eran, al parecer, no ser Izvolski —que había quedado desacreditado tras la crisis bosnia—, y sí cuñado del primer ministro Stolipin.

Como tantos altos funcionarios rusos, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores provenía de una familia antigua y noble. A diferencia de algunos de sus colegas, era recto y honesto, y hasta sus enemigos lo reconocían como un caballero de pies a cabeza y un leal servidor del zar y de Rusia. Sazónov era también profundamente religioso y, en opinión del barón Taube, que trabajaba con él, le habría ido bien en la jerarquía de la Iglesia ortodoxa rusa. No tenía, según Taube, madera de primer ministro: «De natural enfermizo, hipersensible y un poco sentimental, nervioso e incluso neurótico, Sazónov encarnaba el tipo de eslavo femenino por excelencia, de trato fácil y generoso pero blando y distraído, constantemente a merced de sus impresiones e intuiciones, refractario al esfuerzo sostenido de pensar e incapaz de llevar sus razonamientos a su conclusión lógica»[39].

En 1911 y 1912, cuando los estados balcánicos se cernieron sobre el cadáver del Imperio otomano, Sazónov los alentó. «No haber hecho nada —escribió en sus memorias— por la consecución de los objetivos de Serbia y Bulgaria hubiera significado para Rusia no solo renunciar a su misión histórica, sino también la claudicación sin resistencia, ante los enemigos de las nacionalidades eslavas, de una plaza política defendida con seculares esfuerzos»[40]. Promovió la creación de la liga balcánica y al parecer, como el desdichado aprendiz de brujo, albergó la ilusión de que podría controlarla. Cuando les dijo a los líderes serbios y búlgaros que Rusia no quería una guerra en los Balcanes, estos dieron por supuesto que no lo decía realmente en serio. Como escribiera el encargado de negocios británico en Sofía en la víspera de la primera guerra balcánica:

«El peligro de la situación radica en el hecho de que ni Bulgaria ni Serbia pueden creer que Rusia vaya a abandonar su política de siglos en los Balcanes sin el menor asomo de resistencia. Los estados balcánicos han sido unidos por Rusia, cierto que con un propósito defensivo, pero, bajo determinadas circunstancias, defensivo y ofensivo son términos casi equivalentes. Ahora actúan conjuntamente y, cuando estén listos y sea el momento oportuno, no será la cancelación de los préstamos de Francia, ni las admoniciones de Rusia ni de Europa entera lo que los detendrá. Poco les importa si hacen estallar o no una guerra europea»[41].

Cuando Hartwig apoyó calurosamente las ambiciones serbias de llegar a ser una Gran Serbia, Sazónov se quejó, pero no hizo nada por detenerlo. Tampoco estaba dispuesto a enfrentarse a su propia opinión pública, intensamente proserbia, aun cuando sentía, según reconoció en sus memorias, «un cierto temor a que el gobierno se vea incapaz de controlar el curso de los acontecimientos»[42]. Como frecuentemente les sucede a las grandes potencias[43], Rusia descubriría que su mucho más pequeño y débil estado cliente era exigente, y a menudo irreductible, en sus demandas. En noviembre de 1912, por ejemplo, durante la primera guerra balcánica, el líder serbio Pašić, sin consultar con Rusia, publicó en The Times de Londres una dramática carta sobre los objetivos de Serbia. Pašić declaraba que su país debía tener un litoral de unos cincuenta kilómetros a lo largo del Adriático. «Solo por esto Serbia está dispuesta a hacer cualquier sacrificio, puesto que, en caso contrario, estaría faltando a su deber como nación». Pašić sabía bien que la más mínima presencia serbia en el Adriático era anatema para el Imperio austrohúngaro. Su carta fue un intento por poner a Rusia en una posición en la que no tuviera más remedio que apoyar a Serbia[44]. En esta ocasión los rusos finalmente se negaron a dejarse arrastrar, pero Sazónov y sus colegas se enfrentarían a un dilema similar con Serbia dos años después. Si abandonaba a esta frente a una agresión austrohúngara, Rusia aparecería como débil; en cambio, si garantizaba su apoyo inquebrantable, podría alentar la imprudencia de Belgrado.

El Imperio austrohúngaro, la otra gran potencia altamente interesada en lo que acontecía en los Balcanes, temía, al igual que Rusia, aparentar debilidad; pero mientras que Rusia quería ver fortalecidos a los estados balcánicos, el Imperio austrohúngaro contemplaba con horror esta perspectiva, especialmente en el caso de Serbia. La mera existencia de esta era un peligro para la vieja monarquía multinacional, pues actuaba como imán, modelo e inspiración para los sudeslavos del propio imperio. Las élites gobernantes del Imperio austrohúngaro, que recordaban demasiado bien cómo el reino del Piamonte había liderado la unificación de Italia y cómo Prusia había hecho lo mismo con Alemania, a expensas en ambos casos del Imperio austrohúngaro, veían a Serbia en el mismo papel peligroso. (No ayudaba precisamente el que los nacionalistas serbios pensaran de modo parecido, y que le hubiesen puesto el nombre de Piejmont a uno de sus diarios más extremistas). Las actividades de los líderes nacionalistas serbios tras el golpe de 1903 para fomentar los sentimientos nacionalistas en toda la península y dentro del propio imperio habían contribuido mucho a exacerbar los temores austrohúngaros.

En una de esas inoportunas coincidencias que juegan su papel en los asuntos humanos, el Imperio austrohúngaro también tuvo un nuevo ministro de Asuntos Exteriores en 1912, y este, como en Rusia, resultaba más débil e indeciso que su predecesor. Leopold von Berchtold era uno de los hombres más ricos de la monarquía dual y estaba casado con una heredera húngara. Venía de una familia antigua y distinguida, emparentada con prácticamente todos los personajes importantes de la alta sociedad. Aunque al menos uno de sus ancestros había roto con las convenciones, casándose con la hermana de Mozart, proveniente de la clase media, Berchtold era un tremendo esnob y un mojigato, para quien Eduardo VII apenas parecía presentable en sociedad. «Une royauté en décadence [Una realeza en decadencia] —escribió Berchtold en su diario cuando el rey británico llevó a una examante al elegante balneario de Marienbad—. Regresa a la abominable e indigna tradición georgiana tras la grandeza moral de la época victoriana»[45]. Elegante y encantador, de impecables modales, Berchtold se movía a sus anchas en la alta sociedad. «El bello caniche», según uno de sus muchos críticos, estaba más interesado en sus pasatiempos y en coleccionar objetos exquisitos que en cuestiones de alta política. El mal gusto lo exasperaba; cuando visitó la nueva ala que Francisco Fernando había construido en uno de sus castillos, dijo que el mármol parecía «un fiambre y recuerda una carnicería»[46]. Después de su familia, por la que sentía adoración, el gran entusiasmo de Berchtold eran las carreras de caballos. Decía que siempre había querido ser ministro y ganar una gran carrera de caballos. Logró lo primero captando la atención de Aehrenthal, convirtiéndose en un joven y prometedor diplomático y luego en su probable sucesor; y lo segundo derrochando a manos llenas. Berchtold se construyó su propia pista de carreras, importaba a los mejores entrenadores ingleses y compraba los mejores caballos.

Al morir Aehrenthal, Francisco José no tuvo muchas opciones a la hora de escoger sucesor. Debía ser alguien de elevada jerarquía social, que también resultase aceptable para el heredero al trono, y la oposición de Francisco Fernando ya había eliminado a dos candidatos. Berchtold, que gozaba del favor del tío y del sobrino, y que tenía un buen historial como embajador del Imperio austrohúngaro en Rusia, parecía el candidato más adecuado, y el moribundo Aehrenthal le había suplicado que asumiese el cargo[47]. El propio Berchtold tenía dudas sobre su capacidad para desempeñarlo. (También las tenían sus colegas, uno de los cuales dijo que Berchtold hubiera estado perfecto como funcionario a cargo de las complicadas ceremonias de la corte, pero que era un desastre como ministro de Asuntos Exteriores.)[48] En su entrevista con el emperador, Berchtold enumeró sus propias deficiencias. No estaba familiarizado con los mecanismos internos del ministerio de Asuntos Exteriores, y jamás había tenido que ver con el parlamento austriaco. Además, siendo alguien que se consideraba tan austriaco como húngaro, probablemente sería despreciado por ambas nacionalidades. Por último, era posible que no estuviera a la altura de las exigencias físicas del cargo. Lo aceptó, no obstante, movido por el sentido del deber hacia su emperador[49].

Berchtold era un hombre inteligente y un diplomático experimentado, pero sus objeciones eran reales. Carecía de seguridad y de determinación. Tardaba lo indecible en tomar decisiones, consultando interminablemente a sus funcionarios, y hasta les preguntaba a veces qué opinaban a sus niños[50]. Aunque era partidario de la paz, le resultaba difícil enfrentarse a los halcones, especialmente a Conrad, que lo bombardeaba con memorándums a favor de la guerra, contra Italia, o en 1912, 1913 y 1914 contra Serbia[51]. Berchtold tampoco tenía todos los conocimientos que necesitaba. Sabía poco de las cuestiones sudeslavas y de los Balcanes, o de asuntos tales como los detalles de la alianza entre el Imperio austrohúngaro e Italia[52]. En consecuencia, se sentía intimidado por sus funcionarios mejor informados, y tendía a postergar en exceso sus juicios. Su propia política exterior era simple y pesimista: el Imperio austrohúngaro estaba amenazado por vecinos hostiles y tenía un solo amigo, Alemania. Si alguna vez tuvo esperanzas de un entendimiento con Rusia, la crisis por culpa de Bosnia lo convenció de que no iba a ser fácil lograrlo. Para Berchtold, el Imperio austrohúngaro debía considerar ahora a Rusia como «un enemigo, que ciertamente podía esperar, pero al que no convenía olvidar»[53].

A medida que se extendían las tensiones y los rumores de guerra en los Balcanes, a finales del verano de 1912, Berchtold procuraba mantener el statu quo en la región, exhortando a las grandes potencias a actuar conjuntamente, como en el viejo concierto de Europa. Si lograban presionar al Imperio otomano para que cambiase su trato a los cristianos que estaban bajo su dominio, los estados balcánicos ya no tendrían ninguna excusa para ir a la guerra. El hecho de que la reacción inicial de Rusia y Francia en la triple entente fuera de suspicacia, acompañada por la determinación de no permitir que la triple alianza tomara la iniciativa da fe de hasta qué punto Europa se estaba partiendo en bandos hostiles[54]. Sazónov le dijo al embajador británico en San Petersburgo que el prestigio de Rusia en los Balcanes quedaría seriamente dañado si el Imperio austrohúngaro le arrebataba su papel de protectora de los cristianos[55].

Cuando la guerra estalló finalmente en los Balcanes a últimos de septiembre, tomó al parecer por sorpresa a los líderes austrohúngaros, cuyos agregados militares en Belgrado y Constantinopla se encontraban de vacaciones[56]. La sucesión de rápidas victorias de la liga balcánica causó intensa preocupación y debates angustiosos en Viena. El consejo de ministros comunes, que confería unidad al Imperio austrohúngaro, se había demorado en proponer nuevos gastos militares; ahora votó a favor de una gran suma para fortificaciones y artillería nuevas. Al volverse evidente que el Imperio otomano perdería todos, o casi todos, sus territorios europeos, y que el viejo orden en los Balcanes estaba acabado, la cuestión más apremiante para el Imperio austrohúngaro era qué características tendría el nuevo orden. Una Gran Bulgaria sería aceptable, y deseable un estado albanés independiente, ya que bloquearía el acceso de Serbia al Adriático y sería también, con toda probabilidad, un estado cliente del Imperio austrohúngaro. Sin embargo, una Serbia o un Montenegro mucho mayores, con el consecuente auge de la influencia de Rusia en los Balcanes, no eran ciertamente lo que Viena deseaba ver en sus fronteras meridionales. Las exigencias de Serbia incluían el Sanjak, que le proporcionaría una frontera común con Montenegro, una parte de Kosovo y un acceso al Adriático. Ya era bastante malo que Montenegro tuviese una diminuta costa en el Adriático, pero si Serbia se expandía hacia el oeste hasta el mar, la hegemonía del Imperio austrohúngaro en el Adriático, ya amenazada por Italia, se enfrentaría a un nuevo peligro. Su base naval en Pula, que había absorbido buena parte de los recursos del Imperio austrohúngaro, podría volverse inútil, y el muy importante puerto de Trieste, en la parte alta del Adriático, podría quedar estrangulado. La opinión pública, de antemano hostil a Serbia, se enardecería aún más ante la noticia de que los serbios habían capturado a un diplomático austrohúngaro mientras avanzaban por territorio otomano y que estaban maltratándolo, y que incluso lo habían castrado. (El diplomático resultó estar ileso)[57].

El general Blasius Schemua, que sustituyó brevemente a Conrad como jefe del estado mayor, advirtió de que si su gobierno no intervenía para poner coto a Serbia y Montenegro, el Imperio austrohúngaro podía despedirse de su estatus de gran potencia[58]. Conrad, que estaba muy deprimido con los triunfos de Serbia (un amigo suyo dijo que los músculos de la cara le temblaban incesantemente)[59], envió sus acostumbrados memorándums largos, esta vez con mayor vehemencia que nunca, exhortando a la destrucción de Serbia. Berchtold se opuso, apoyado por el emperador e, inicialmente, por Francisco Fernando; pero anunció a las demás potencias los objetivos mínimos del Imperio austrohúngaro: establecer una gran Albania independiente e impedir que Serbia adquiriese un trozo de costa en el Adriático. Esto último, por desgracia para la paz de Europa, era una demanda serbia que Rusia había apoyado al principio para mostrar su firme respaldo hacia su estado cliente.

Rusia se encontraba en una posición incómoda. Sus líderes militares consideraban que el país no estaría listo para ninguna guerra grande hasta un par de años después, pero no podía cruzarse de brazos viendo cómo el Imperio austrohúngaro mangoneaba en los estados balcánicos[60]. En un intento por disuadir al Imperio austrohúngaro y a su aliado Alemania, Rusia empleó una táctica que volvería a utilizar en el verano de 1914. A finales de septiembre de 1912, justo en el momento en que los estados balcánicos preparaban los suyos, el ejército ruso llevó a cabo una movilización, considerada de prueba, en su distrito militar más occidental en Varsovia, que colindaba con Alemania y con el Imperio austrohúngaro. Los rusos ampliaron también el servicio de los reclutas a punto de licenciarse, lo cual tuvo el efecto de incrementar en doscientos setenta mil el número de soldados en activo[61].

Las acciones rusas provocaron una reacción en el Imperio austrohúngaro, en el que cundía un creciente pesimismo por la quiebra del statu quo en los Balcanes y el auge del poderío de Serbia, Montenegro y, en menor medida, Bulgaria. A finales de octubre Berchtold tuvo una reunión larga y difícil con sus colegas —los tres ministros a cargo de los asuntos exteriores, el ejército y las finanzas de la monarquía dual— en el consejo de ministros comunes; allí se consideró seriamente la posibilidad de una guerra con la liga balcánica y se acordó pedir al emperador que enviase refuerzos considerables a las tropas que ya estaban en Bosnia[62]. Poco después, Berchtold visitó Italia, a la que quiso convencer que apoyara al Imperio austrohúngaro. (También visitó, para animarse un poco, tiendas de antigüedades y galerías de arte)[63]. En noviembre, mientras la liga balcánica consolidaba sus victorias sobre los turcos, el Imperio austrohúngaro respondió a Rusia poniendo en pie de guerra sus tropas en Bosnia y Dalmacia. Asimismo incrementó en Galitzia las guarniciones próximas a la frontera con Rusia, lo que causó pánico entre sus ciudadanos, que creyeron que la guerra estaba a punto de estallar[64].

Europa, ciertamente, se hallaba ahora más cerca de una guerra general. Sazónov escribiría en sus memorias después que, en las esferas del gobierno ruso, había la firme convicción de que había llegado el momento de ajustar cuentas con el Imperio austrohúngaro y de vengarse del fiasco de Bosnia[65]. El 22 de noviembre, dos días después de las medidas tomadas por el Imperio austrohúngaro, el zar presidió una reunión con el alto mando militar de las regiones estratégicas occidentales de Rusia, que había estado exhortando al gobierno a fortalecer sus tropas y abogando por un enfrentamiento militar con el Imperio austrohúngaro[66]. En cuanto a Nicolás, en opinión del embajador británico, era más paneslavista que su gobierno y, según informes, había dicho que no soportaría una segunda humillación como la que había sufrido Rusia a causa de Bosnia[67]. En la reunión se decidió movilizar todo el distrito militar de Kiev, que cubría el oeste de Ucrania, así como gran parte del distrito de Varsovia en la Polonia rusa. Y también se hicieron preparativos para movilizar el distrito de Odesa, junto a la costa del mar Negro. Sujomlínov, como ministro de la Guerra, no se molestó en informar a sus colegas civiles de esta dramática y arriesgada decisión. Les dijo que sería mejor que se enteraran por boca del propio zar. Al día siguiente, cuando los civiles, entre ellos Sazónov y Kokóvtsov, ahora primer ministro, fueron convocados al despacho del zar en su palacio de las afueras de San Petersburgo, quedaron consternados por lo que allí oyeron. Nicolás les dijo que había tomado ya una decisión y que los telegramas para la movilización estaban a punto de ser enviados. Señaló que, por el momento, Rusia solo se movilizaba contra el Imperio austrohúngaro, y que tenía esperanzas de que Guillermo lo apoyara obligando al Imperio austrohúngaro a comportarse con sensatez. Kokóvtsov denunció la movilización planeada; esta implicaba un riesgo de ir a la guerra contra el Imperio austrohúngaro y su aliado Alemania, y Rusia simplemente no estaba lista para eso. También a Sazónov, pese a todo su fervor por la causa eslava, le entró miedo y se echó atrás, volviéndose notablemente más mesurado en su respaldo a Serbia, al decir a los austriacos e italianos, por ejemplo, que Rusia ya no estaba a favor de que Serbia obtuviese un puerto en el Adriático. El embajador británico comentó con desdén que «Sazónov cambia tanto de postura que resulta difícil seguir las sucesivas fases de pesimismo y optimismo por las que atraviesa»[68]. En esta ocasión, los civiles resistieron la presión de los militares, y la movilización planeada quedó en suspenso; aunque el número de tropas en activo volvió a incrementarse mediante la extensión del servicio militar[69]. Sujomlínov, quien en virtud de su cargo conocía demasiado bien las debilidades militares de Rusia, seguía aduciendo, no obstante, que la guerra con Alemania y el Imperio austrohúngaro era inevitable y que tal vez sería mejor salir de ella de una vez. A los agregados militares franceses en San Petersburgo les dijo: «Decid a París que puede estar seguro de que aquí todo está listo, sin aspavientos; ya lo veréis»[70].

Mientras los rusos jugaban con fuego, en Berlín se celebraban otra serie de reuniones igualmente importantes. Francisco Fernando y Schemua, el entonces jefe del estado mayor austriaco, habían llegado para pedir garantías del apoyo alemán en caso de un ataque ruso. El canciller alemán, Bethmann, y Kiderlen, el ministro de Asuntos Exteriores, inicialmente esperaban lograr un equilibrio entre cooperar con Gran Bretaña para calmar las tensiones internacionales debidas a los Balcanes, sin dejar de mostrar su respaldo al Imperio austrohúngaro. A la vez, procuraban impedir que su aliado fuese demasiado lejos, anexionándose por ejemplo el Sanjak, al que el Imperio austrohúngaro había renunciado en 1908. Tampoco los dirigentes alemanes querían que cayera el Imperio otomano, donde Alemania tenía intereses importantes, como el recién comenzado ferrocarril Berlín-Bagdad[71]. El káiser, impredecible como siempre, se había mostrado al principio hostil hacia los otomanos, sobre la base de que su líder actual se había rebelado contra «mi amigo el sultán», y había mostrado simpatía por la liga balcánica, llegando a referirse por un tiempo al hombre al que él llamaba «el ladrón de ovejas de los Montes Negros» como «Su Majestad el rey de Montenegro»[72]. Sin embargo, en el momento de la visita de Francisco Fernando y Schemua en noviembre, Guillermo se había convertido en un decidido defensor del Imperio austrohúngaro. De hecho, en las conversaciones que tuvieron lugar, primero en Berlín y luego en su pabellón de caza del este, fue más lejos de lo que su propio gobierno hubiera deseado, prometiéndoles a sus visitantes el apoyo de Alemania en caso de que estallara una guerra entre el Imperio austrohúngaro y Rusia a causa de los Balcanes. Una semana después, Bethmann le dijo al Reichstag que Alemania guardaría lealtad a su aliado, aunque eludió cuidadosamente entrar en más detalles[73]. En Silesia, cerca de la frontera rusa, las familias alemanas planeaban trasladarse al oeste, lejos de la esperada invasión; en Berlín, mientras tanto, se comentaba que los altos funcionarios estaban poniendo su dinero a buen recaudo en bancos suizos. Tirpitz preguntó a sus altos oficiales qué medidas preliminares se podía tomar antes de una movilización naval completa; y, como presagiando su futuro desplome psicológico de 1914, Moltke, el jefe del estado mayor alemán, se mostraba ostensiblemente nervioso y letárgico a la vez[74].

Por toda Europa las bolsas de valores se tambalearon, y la prensa se llenó de noticias sobre movimientos de tropas y otros preparativos militares. «El aire está atestado de rumores —informó el corresponsal de The Times en Viena—, no todos dignos de crédito. Pero que, en su conjunto, muestran que el conflicto en el Oriente próximo se acerca a la etapa en que los gobiernos europeos necesitarán perspicacia y prudencia para impedir que este se convierta en un conflicto europeo»[75]. El Imperio austrohúngaro ordenó a sus diplomáticos en Belgrado, Cetinje y San Petersburgo que empaquetasen sus documentos más importantes y estuviesen listos para partir en caso de guerra. (Tendrían ocasión de dar las mismas órdenes dos años después)[76]. El 7 de diciembre, poco después del armisticio de los Balcanes, Conrad volvió a ser nombrado jefe del estado mayor del Imperio austrohúngaro y salió corriendo para compartir la noticia con su amada Gina, pero cuando intentó hablar se llevó las manos a la cabeza y no logró articular palabra. El Imperio austrohúngaro se enfrentaba ahora en los Balcanes a problemas mucho mayores que los de antes, le dijo; los estados balcánicos era mucho más fuertes[77]. No obstante, continuó presionando a Berchtold para que emprendiese acciones militares contra Serbia y Montenegro y, de momento, contaba con el apoyo de Francisco Fernando, que por lo general encarnaba, como Berchtold, la voz de la moderación[78].

A comienzos de diciembre, mientras se firmaba el armisticio con que concluiría la primera guerra balcánica, Grey intentó calmar las tensiones internacionales convocando dos conferencias independientes: una entre los embajadores de las grandes potencias, y otra entre representantes de los países balcánicos; ambas, a celebrarse en Londres para la firma de la paz. Hablando en nombre del gobierno, Haldane, el ministro de la Guerra, advirtió también al embajador alemán en Londres, el príncipe Karl Lichnowsky, de que era improbable que Gran Bretaña se cruzara de brazos si el Imperio austrohúngaro atacaba Serbia y que, de estallar una guerra general, era casi seguro que intervendría para impedir que Francia fuese aplastada. Aunque el káiser estaba furioso con los británicos —«cobardes», «nación de tenderos», «son como el perro del hortelano»—, su gobierno estaba dispuesto a cooperar con Gran Bretaña para poner fin a la crisis. Tanto Kiderlen como Bethmann esperaban que Gran Bretaña se mantuviese neutral en una futura guerra europea, si bien habían renunciado a ganarse su amistad[79]. El Imperio austrohúngaro, por su parte, se molestó por lo que consideró un respaldo tibio por parte de su aliado[80].

Las demás potencias también aceptaron la invitación de Grey. Francia no deseaba ir a la guerra a causa de los Balcanes, e Italia nunca dejaba pasar una ocasión de ser tratada como una gran potencia. Tanto el Imperio austrohúngaro como Rusia acusaban la presión financiera de sus preparativos militares, y en ambos países se alzaron voces, sobre todo en los círculos conservadores, llamando a un mejor entendimiento entre las dos grandes monarquías. El gobierno ruso ya había tomado en noviembre la decisión de alejarse del precipicio. Sazónov, sin embargo, hubo de hacer frente a críticas feroces por parte del público por su disposición a contemporizar: un diputado de la Duma dijo que aquello «fue un Mukden diplomático»; o sea, el equivalente a una de las grandes derrotas terrestres de Rusia en su guerra contra Japón. El 11 de diciembre, los principales líderes del Imperio austrohúngaro se reunieron con Francisco José para decidir entre la paz y la guerra. Conrad defendió vehementemente la causa de la guerra, con el apoyo de Francisco Fernando. (El archiduque volvería poco después a una posición más moderada). Berchtold y la mayoría de los ministros civiles se opusieron a Conrad. El emperador, «inusualmente serio, compuesto y resuelto», se pronunció a favor de la paz. En julio de 1914, optaría por el otro camino[81].

La conferencia de embajadores en Londres se celebró en el ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la presidencia de Grey, desde finales de diciembre de 1912 hasta agosto de 1913. Sus sesiones, dijo Grey más tarde, eran «dilatadas y a veces intolerablemente tediosas». Paul Cambon, que representaba a Francia, bromeó diciendo que la conferencia continuaría hasta que hubiera seis esqueletos sentados en torno a la mesa[82]. (Un rasgo característico de la vieja Europa, con su aristocracia emparentada, era que el conde Albert Mensdorff, embajador del Imperio austrohúngaro, Lichnowsky de Alemania, y el conde Alexander Benckendorff, embajador ruso, eran primos). Mensdorff se quejaba de que el embajador italiano hablaba más que el resto de ellos juntos[83]. Aunque las potencias estaban ahora de acuerdo en evitar la guerra en lo posible, descubrieron que no sería fácil lograr que las naciones balcánicas llegasen a un acuerdo. La liga balcánica se estaba desbaratando debido a las rivalidades nacionales, y el Imperio otomano se hallaba revuelto una vez más. En enero, Enver Pachá, de los Jóvenes Turcos, que había sido brevemente derrocado, apareció al frente de un grupo de hombres armados en una reunión del gabinete en Constantinopla, para acusar al gobierno de ceder a las demandas de las demás potencias y exigir su renuncia. Para subrayarlo, los Jóvenes Turcos acabaron a tiros con el ministro de la Guerra.

El principal desacuerdo entre las potencias tenía que ver con la naturaleza y la forma de Albania. El Imperio austrohúngaro alegaba que el nuevo estado debía ser una monarquía. Cambon pensaba cínicamente que un gobernante incapaz en Albania resultaría muy conveniente para el Imperio austrohúngaro, haciéndose matar y proporcionándole una excusa para intervenir y convertir a Albania en un protectorado[84]. También las fronteras de Albania creaban un sinfín de dificultades. Parte del problema era que los albaneses, pese a que bien podían ser descendientes de los habitantes originales de los Balcanes, se hallaban entremezclados con sudeslavos de diversas nacionalidades y credos. Los albaneses estaban asimismo divididos por clanes y religiones —principalmente musulmanes los del sur, mayoritariamente cristianos los del norte—, lo que alentaba todavía más la injerencia de las potencias extranjeras. Además, el Imperio austrohúngaro deseaba una gran Albania que contrarrestase a los estados serbios y cortase a Serbia el acceso al mar, mientras que Rusia esperaba entregar todo el territorio otomano posible a sus protegidos eslavos[85]. En consecuencia, hubo discusiones interminables a causa de unos pueblecitos que la mayoría jamás había oído nombrar. Grey se lamentaba de que era «irracional e intolerable que la mayor parte de Europa se viese involucrada en una guerra por una disputa acerca de un par de aldeas fronterizas albanesas»[86]. (Neville Chamberlain hizo un comentario similar cuando exclamó en la transmisión de un programa sobre la crisis de Checoslovaquia en 1938: «Cuán horrible, fantástico e increíble resulta que estemos cavando trincheras y poniéndonos máscaras antigás aquí a causa de una querella en un país lejano entre pueblos de los que nada sabemos»).

El destino del pueblo de Scutari (hoy Shkodër) generó tensiones específicas y renovó los temores de una guerra. El Imperio austrohúngaro quería incorporando a Albania, por ser un centro de influencia católica y por tanto austrohúngara. Integrarlo en Montenegro o Serbia sería, en opinión de Berchtold y de otros, lesivo para el prestigio y los intereses del Imperio austrohúngaro[87]. Francisco Fernando, que para entonces se había retractado de su anterior beligerancia, escribió a Berchtold con angustia —y clarividencia— a mediados de febrero de 1913:

«¡Sin renunciar a todo, deberíamos hacer algo para mantener la paz! Si nos involucramos en una gran guerra con Rusia, sería una catástrofe, y quién sabe si tus flancos derecho e izquierdo funcionarán; Alemania tiene que habérselas con Francia, y Rumanía busca pretextos debido a la amenaza búlgara. Por lo tanto, ahora es muy mal momento. Si libramos una guerra especial contra Serbia, rápidamente salvaremos el obstáculo, pero ¿y luego qué? ¿Y qué conseguiríamos? Primero, toda Europa se nos echaría encima y nos miraría como perturbadores de la paz, y Dios nos libre de anexionarnos Serbia»[88].

Cuando se recrudecieron las tensiones entre Rusia y el Imperio austrohúngaro, Francisco José envió a San Petersburgo a un emisario de confianza, el príncipe Gottfried von Hohenlohe-Schillingfürst, para asegurarle al zar que en el Imperio austrohúngaro los civiles seguían teniendo el control de los generales. En otra escalofriante muestra de la naturalidad con que los principales dirigentes de Europa daban ya por sentada la posibilidad de una guerra a gran escala, Hohenlohe advirtió que la guerra era probable en las siguientes seis u ocho semanas si los asuntos albaneses no quedaban zanjados[89]. Ambas potencias volvieron a echarse atrás, y ya en marzo esta última crisis europea comenzó a remitir, una vez que Rusia y el Imperio austrohúngaro redujeron sus tropas a lo largo de sus fronteras comunes y acordaron que Scutari se incorporase a Albania a cambio de entregar un puñado de poblados a Serbia.

Sin embargo, sobre el terreno la situación estaba lejos de resolverse, pues los estados balcánicos continuaban jugando su propio juego. Montenegro y Serbia, que temporalmente eran amigos, habían intentado adelantarse a cualquier acuerdo de paz, apoderándose de Scutari durante la propia guerra; pero la guarnición otomana había logrado resistir con extraordinaria tenacidad. Los montenegrinos y los serbios permanecieron sordos a las demandas cada vez más enérgicas de las grandes potencias de que pusieran fin al asedio. Al concluir marzo, el Imperio austrohúngaro envió su flota del Adriático para bloquear los puertos de Montenegro. Sazónov advirtió del monstruoso peligro que este acto aislado representaba para la paz de Europa, y el gobierno ruso pensó en incrementar una vez más sus fuerzas armadas[90]. Gran Bretaña e Italia se apresuraron a proponer una demostración común de poderío naval y enviaron sus propios barcos, a los que los rusos y los franceses añadirían luego los suyos. (Como Scutari estaba a unos veinte kilómetros tierra adentro, no queda del todo claro qué esperaban ganar con esto las potencias). Los rusos accedieron de mala gana a presionar a Serbia, lo que puso fin a su participación en el asedio a comienzos de abril. Pero Nicolás de Montenegro no se dejó dominar tan fácilmente. Había sobornado a uno de los defensores, un oficial albanés del ejército otomano, para que le entregase la ciudad. Essad Toptani Pachá, casi tan pícaro como el propio Nicolás, primero hizo asesinar al comandante de la guarnición y luego fijó su precio en ochenta mil libras esterlinas, por medio de un mensaje que decía que había perdido una maleta con esa cantidad y quería que le fuese devuelta[91].

El 23 de abril, Essad entregó puntualmente Scutari a los montenegrinos. En la capital de Montenegro, Cetinje, hubo frenéticas celebraciones con juerguistas borrachos disparando sus armas en todas direcciones. Algunos ingeniosos enviaron a la embajada austrohúngara un burro vestido de negro, con un gran cartel de mensajes groseros. A lo largo y ancho de los Balcanes y en San Petersburgo se congregaron multitudes para demostrar su entusiasmo por la victoria de sus hermanos sudeslavos[92]. En Viena y Berlín los ánimos estaban sombríos. Conrad ordenó a su estado mayor elaborar planes para una campaña contra Montenegro si este se negaba a entregar Scutari, y al finalizar abril Gottlieb von Jagow, que tras la súbita muerte de Kiderlen lo había sustituido como ministro de Asuntos Exteriores, prometió el apoyo de Alemania al Imperio austrohúngaro. A comienzos de mayo, este decidió dar un ultimátum a Montenegro, e inició los preparativos militares, declarando entre otras medidas un gobierno emergente en Bosnia. Rusia, a su vez, aceleró sus medidas, encargando entre otras cosas caballos para sus fuerzas armadas[93]. Ya el 3 de mayo, Nicolás de Montenegro se había percatado de que el Imperio austrohúngaro iba en serio, y el 4 de mayo anunció que sus tropas abandonarían Scutari, dejándola en manos de las grandes potencias. El Imperio austrohúngaro y Rusia una vez más detuvieron sus preparativos de guerra. La paz de Europa había sido preservada, de momento, pero no todo el mundo quedó contento. En Viena, Conrad deploró que el Imperio austrohúngaro no hubiese entrado en acción: una victoria sobre Montenegro le hubiera hecho al menos recuperar su prestigio. Durante una cena, un amigo notó que Conrad parecía muy deprimido. Además, ahora el Imperio austrohúngaro tenía que vérselas con una Serbia dos veces mayor[94].

Por el tratado de Londres, que fue firmado a fines de mayo, Albania se convirtió en un estado independiente, sujeto a una comisión de control internacional, que jamás funcionó con eficacia por la obstrucción del Imperio austrohúngaro. Aquel pequeño estado, pobre y dividido, tuvo su correspondiente rey: un inútil y afable príncipe alemán. Guillermo de Wied aguantó en su nuevo reino seis meses, hasta que Essad Pachá, que tenía sus propios designios para el trono, ayudó a expulsarlo. El tratado también ratificaba las conquistas de la liga balcánica, pero esto no condujo a la paz. La liga pronto se desbarató. Serbia y Grecia se encolerizaron, debido a que Bulgaria resultó, con mucho, el mayor beneficiario, incorporando territorios que ellos consideraban suyos por legítimo derecho, e inmediatamente exigieron una revisión del tratado. Rumanía, que no había intervenido en la primera guerra, veía ahora la oportunidad de apoderarse de parte de Bulgaria, mientras que el Imperio otomano esperaba ganar terreno a Bulgaria por el sur. El 29 de junio de 1913, un mes después de la firma del tratado, Bulgaria, donde la opinión pública estaba decididamente a favor de la guerra, lanzó un ataque preventivo contra Serbia y Grecia. Rumanía y el Imperio otomano intervinieron en contra de Bulgaria, que sufrió entonces una serie de derrotas. El 10 de agosto de 1913 las potencias balcánicas firmaron la paz de Bucarest, bajo cuyos términos Rumanía, Grecia y Serbia obtuvieron territorios a expensas de Bulgaria. Berchtold escribió en sus memorias: «Las campanas de la paz de Bucarest sonaban huecas»[95]. Para el Imperio austrohúngaro, las dos guerras balcánicas habían asestado grandes golpes a su honor y su prestigio.

En los Balcanes proseguía la agitación social. Serbia, que ahora controlaba la provincia otomana de Kosovo y una parte de Macedonia, tuvo que hacer frente enseguida a una rebelión entre su nueva y numerosa población de musulmanes albaneses. Aunque el gobierno serbio aplastó brutalmente toda resistencia, generó para Serbia un legado de odio y resentimiento entre los albaneses que todavía a finales del siglo XX continuaría creando problemas. Grecia por el sur y Serbia por el norte le disputaban a Albania sus fronteras, y los serbios en particular estaban decididos a no ceder ante las grandes potencias.

Vencedores en las dos guerras balcánicas, los serbios, Tanto el pueblo como sus dirigentes, se volvieron excesivamente seguros de sí mismos. «No hacían caso de nada y eran capaces de toda clase de locuras», contaba el corresponsal de The Times en Belgrado[96]. El ejército y la ultranacionalista Mano Negra protestaban enérgicamente cuando el gobierno daba muestras de ceder en cualquier punto, pero los funcionarios civiles por lo general eran igual de intransigentes. Pašić había exclamado a principios de 1913 ante su embajador en San Petersburgo: «Si Serbia es derrotada en el campo de batalla, al menos no será entonces despreciada por el mundo, pues el mundo tendrá en alta estima a un pueblo que no está dispuesto a vivir como esclavo de Austria». Los apetitos de Serbia también habían crecido a la par de sus triunfos en los campos de batalla. A principios de 1914 Pašić se reunió en San Petersburgo con el zar. Las esperanzas de Serbia de unificar a todos los serbios (entre los que Pašić incluía generosamente a los croatas) parecían ahora más próximas a hacerse realidad. Había unos seis millones de «serbocroatas» descontentos en el Imperio austrohúngaro, le dijo Pašić a Nicolás, sin contar a los eslovenos, que comenzaban a cobrar conciencia de pertenecer a la raza sudeslava[97].

El Imperio austrohúngaro seguía siendo el principal obstáculo de aquel sueño. En el otoño de 1913, exigió que Serbia retirase sus tropas de las partes del norte de Albania que habían ocupado. El gobierno serbio no solo se negó, sino que envió más tropas, a fin de proteger, según dijo, a los compatriotas serbios de los albaneses. A comienzos de octubre, Pašić, con su larga barba blanca que le confería el aspecto de un benévolo sabio balcánico, visitó Viena para dialogar con el gobierno. Berchtold escribió en su diario: «En persona es humilde, nervioso. Con su afabilidad nos hizo olvidar las diferencias fundamentales que nos dividen, y también nos hizo pasar por alto su naturaleza taimada». Pašić estaba lleno de buena voluntad, pero se negó a formular ningún acuerdo concreto[98]. Aunque él no lo sabía, el consejo de ministros comunes se estaba reuniendo simultáneamente para discutir qué medidas tomar contra su país. Conrad, que, inusualmente, asistió a esta reunión civil, instó a que el Imperio austrohúngaro simplemente procediera a anexionarse su problemático vecino. Los civiles no estaban listos aún para ir tan lejos, pero a todas luces habían llegado a aceptar que la guerra era probable en algún punto del futuro, y para algunos era incluso deseable. Hasta Berchtold, que solía respaldar la moderación, se mostraba dispuesto a apoyar un mayor presupuesto para armamentos[99].

Entre los ministros asistentes estaba el primer ministro de Hungría, István Tisza, que abogaba por una línea dura y que, en la crisis de 1914, desempeñaría un papel crucial en la decisión del Imperio austrohúngaro de ir a la guerra contra Serbia. Sus compatriotas, aun aquellos que eran sus enemigos políticos, contemplaban a Tisza con asombro por su coraje, su determinación y su astucia. «Es el hombre más inteligente de Hungría —dijo un destacado adversario político—, incluso más inteligente que todos nosotros juntos. Es como una cómoda estilo María Teresa, con muchos cajones y todos llenos hasta el tope de conocimientos. Pero lo que no esté en esos cajones no existe para Tisza. Este hombre inteligente, obstinado y orgulloso es una amenaza para nuestro país. Recordad mis palabras: este Tisza es tan peligroso como una navaja desenfundada»[100]. A Francisco José le agradaba Tisza porque era capaz de lidiar con firmeza y eficacia con los extremistas húngaros que solo pensaban en la independencia de Hungría y que habían estado obstaculizando todos los intentos en el parlamento húngaro por aprobar incrementos del presupuesto militar.

Tisza, que ya había sido primer ministro una vez, era simultáneamente un gran patriota húngaro y un defensor de la monarquía de los Habsburgo. Hungría tenía una posición ventajosa, en su opinión, dentro del Imperio austrohúngaro que la protegía de enemigos como Rumanía y permitía la supervivencia del viejo reino húngaro, con sus grandes territorios. Hombre profundamente conservador, Tisza estaba decidido a preservar la posición rectora de su propia clase terrateniente y el dominio de los húngaros sobre sus súbditos no húngaros, incluyendo a croatas, eslovacos y rumanos. El sufragio universal, que daría participación a las minorías en la política de Hungría, equivaldría, según él, a «castrar a la nación»[101].

En política exterior, Tisza apoyaba la alianza con Alemania y contemplaba con desconfianza a los estados balcánicos. Hubiera preferido estar en paz con ellos, pero estaba dispuesto a la guerra, sobre todo si alguno se volvía demasiado fuerte[102]. En el consejo de ministros comunes apoyó darle un ultimátum a Serbia para que retirase sus fuerzas de Albania. En privado, le escribió a Berchtold: «Los sucesos en la frontera serbo-albanesa nos enfrentan al dilema de si podremos mantenernos como potencia o si renunciaremos y nos hundiremos en una decadencia lamentable. Con cada día de indecisión perdemos estima, y la oportunidad de una solución pacífica ventajosa se ve más y más comprometida». Si el Imperio austrohúngaro dejaba pasar esta ocasión de autoafirmarse, proseguía diciendo Tisza, merecía perder su lugar entre las grandes potencias[103].

El 18 de octubre el Imperio austrohúngaro le dio su ultimátum a Serbia, concediéndole diez días para cumplirlo. Entre las grandes potencias, solo Italia y Alemania habían sido informadas con antelación; otro indicio de que el concierto de Europa estaba dejando de existir, y en los meses siguientes la triple entente y la triple alianza actuaron de manera cada vez más independiente en los asuntos balcánicos[104]. Ninguno de sus aliados se opuso a la maniobra del Imperio austrohúngaro y Alemania llegó incluso a extenderle su firme respaldo. El káiser fue de lo más vehemente: «¡Ahora o nunca! —escribió en una carta de agradecimiento que recibió de Berchtold—. ¡En algún momento habrá que establecer la paz y el orden allá abajo!»[105]. El 25 de octubre, Serbia capituló y sacó sus tropas de Albania. Al día siguiente el káiser, que se encontraba de visita en Viena, tomó el té con Berchtold y le dijo que el Imperio austrohúngaro debía mantenerse firme: «Cuando Su Majestad el emperador Francisco José exige algo, el gobierno serbio tiene que ceder, y si no lo hace Belgrado será bombardeada y ocupada hasta que la voluntad de Su Majestad se haya cumplido». Y señalando su sable, Guillermo prometió que Alemania siempre estaría dispuesta a respaldar a su aliado[106].

El año de las crisis en los Balcanes terminó en paz, pero dejó tras de sí una nueva cosecha de resentimientos y de lecciones peligrosas. Serbia había salido ganando a todas luces, y el 7 de noviembre conquistó un nuevo territorio, cuando firmó un acuerdo con Montenegro para dividir el Sanjak de Novi Pazar. Pero el proyecto nacional serbio seguía incompleto. Ahora se hablaba de una unión con Montenegro o de la formación de una nueva liga balcánica[107]. El gobierno serbio no lograba, y en gran medida tampoco deseaba, poner freno a las diversas organizaciones nacionalistas que, desde Serbia, estaban haciendo campaña entre los sudeslavos del Imperio austrohúngaro. En la primavera de 1914, durante la celebración de la semana santa, una festividad invariablemente importante para la iglesia ortodoxa, en la prensa serbia abundaban las alusiones a la resurrección de su país. Uno de los principales diarios dijo que sus compatriotas serbios languidecían en el Imperio austrohúngaro, anhelando la libertad que solo las bayonetas patrias podrían traerles. «Juntémonos, pues, y acudamos en auxilio de aquellos que no pueden sentir con nosotros el júbilo de la fiesta de resurrección de este año»[108]. Los líderes de Rusia estaban preocupados por su pequeño y voluntarioso aliado, pero no mostraron disposición alguna a ponerle coto.