EL FIN DEL CONCIERTO DE EUROPA:

EL IMPERIO AUSTROHÚNGARO

LE DECLARA LA GUERRA A SERBIA

A mediados de julio, la infatigable pareja compuesta por Beatrice y Sidney Webb se encontraba en un campamento fabiano veraniego, hablando sobre el control de las industrias y los seguros, y quejándose de un díscolo grupo de estudiantes de Oxford que cantaba canciones revolucionarias y bebía demasiada cerveza. Los problemas en el continente atraían de vez en cuando su atención, pero, como dijera Sidney, una guerra entre las potencias «sería algo demasiado loco»[1]. De hecho, lo que más venía preocupando a los ministerios de asuntos exteriores y a la prensa en toda Europa durante la mayor parte de aquel mes no era Serbia, sino el deterioro de la situación en Albania, donde su nuevo gobernante, un desventurado príncipe alemán llamado Guillermo de Wied, se enfrentaba a una rebelión general y a una guerra civil. El ultimátum austriaco a Serbia el 23 de julio fue la primera señal para la mayoría de los europeos de que un conflicto mucho más grave estaba tomando forma en los Balcanes, y cuando la respuesta de Serbia fue rechazada por Viena el 25 de julio, la preocupación empezó a trocarse en alarma. Harry Kessler, que había pasado unas placenteras semanas visitando amigos en Londres y París, entre ellos Asquith, lady Randolph Churchill, Diáguilev y Rodin, comenzó a pensar seriamente en regresar a Alemania[2].

Sin embargo, muchas personas cercanas a los círculos de poder pensaban que la guerra aún podía evitarse, como se había evitado en otras crisis similares. El 27 de junio, Theodor Wolff, el editor del Berliner Tageblatt, uno de los principales diarios de Alemania, llevó a su familia a veranear en la costa holandesa, aunque luego él solo regresó a Berlín. Jagow, el ministro de Asuntos Exteriores, le dijo que la situación no era crítica, que ninguna de las potencias deseaba la guerra, y que Wolff podía dejar tranquilamente a su familia en Holanda. Aún a aquellos cuyo trabajo era la guerra les resultaba difícil creer que esta vez la crisis era grave; un miembro del estado mayor alemán escribió en su diario tras la declaración: «Si alguien me hubiera dicho entonces que el mundo estaría en llamas un mes después, lo hubiera mirado con conmiseración. Pues, tras los distintos acontecimientos de los últimos años, la crisis de Marruecos-Algeciras, la crisis de la anexión de Bosnia-Herzegovina, habíamos ido, de un modo lento pero firme, dejando de creer en la guerra»[3].

Incluso en Rusia, donde los conflictos en los Balcanes tendían a crear alarma, la reacción ante la noticia del asesinato estuvo marcada al principio más por la indiferencia que por la inquietud. La Duma estaba de descanso veraniego y no parecía necesario volver a convocarla. El embajador ruso en Viena le aseguró a su gobierno: «Hay motivos para suponer que, al menos en el futuro inmediato, el curso de la política austrohúngara será más comedido y sereno»[4]. No obstante, al igual que su aliada Francia y sus rivales Alemania y el Imperio austrohúngaro, la Rusia de 1914 miraba con preocupación el futuro. Gran Bretaña no parecía apurada por cerrar un acuerdo naval, y Persia seguía siendo una fuente de tensión. Rusia estaba asimismo rivalizando con el Imperio austrohúngaro por ganar influencia sobre Bulgaria —pugna que al parecer iba perdiendo—, y tanto su propia aliada Francia como Alemania estaban haciendo peligrar su posición en el Imperio otomano. Un influyente diario de San Petersburgo había advertido a finales de 1913: «Un anillo teutónico amenaza a Rusia y a todo el mundo eslavo con consecuencias fatales.»[5] En mayo, el jefe de las fuerzas policiales rusas había trasladado una advertencia al estado mayor ruso de que, según sus espías, Alemania estaba dispuesta a encontrar un pretexto para atacar mientras todavía tuviera posibilidades de vencer[6]. Para el gobierno ruso la situación interna era aún más preocupante que la internacional; en mayo y junio, el valor del rublo caía, y se temía una depresión inminente. Se habían producido huelgas y manifestaciones en distintas partes de Rusia durante todo el año, y en julio habría más que en cualquier otro mes anterior[7].

Para entonces, el zar y su familia, que habían pasado casi toda la primavera en Crimea, en parte a causa de los nervios de Alejandra, ya estaban de vuelta en su aislada residencia de las afueras de San Petersburgo. El estado de la emperatriz se vio agravado cuando su hijo hemofílico sufrió una caída estando a bordo de uno de los yates imperiales a principios de julio y sangró abundantemente. Para empeorar las cosas, Rasputín se hallaba a miles de kilómetros de distancia. Había sido apuñalado en el estómago por una loca el mismo día en que asesinaban al archiduque en Sarajevo. Aunque el zar le envió al cirujano imperial para que lo atendiera, Rasputín estaba demasiado delicado y no pudo viajar hasta más avanzado el verano. Tal vez fue desafortunado que él se encontrase lejos del centro de los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse, pues Rasputín era un decidido pacifista y durante las primeras guerras balcánicas había aconsejado al zar mantenerse al margen. Desde su lecho de dolor, Rasputín envió un telegrama en el que advertía: «Una terrible tempestad se cierne sobre Rusia. Desastre, pesar, tenebrosa oscuridad y ninguna luz. Todo un océano de lágrimas […]. ¿Qué puedo decir? No encuentro palabras para describir este horror»[8].

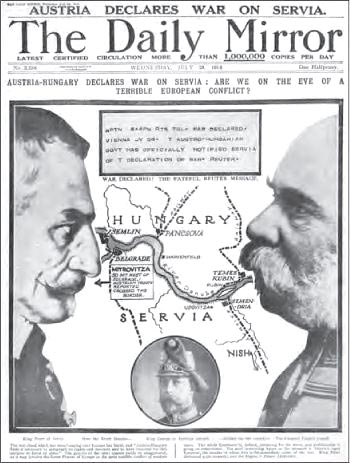

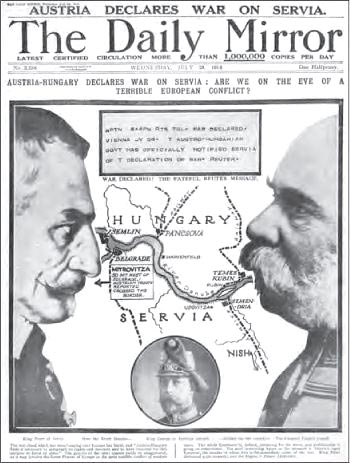

[19] Como apunta el titular: —«¿Estamos en vísperas de un terrible conflicto europeo?»—, la evolución de la crisis de los Balcanes en julio de 1914 tomó por sorpresa a la mayoría de los europeos. Con la muerte del archiduque, el Imperio austrohúngaro presentó un ultimátum a Serbia, diseñado para que fuese inaceptable. El gobierno serbio hizo un esfuerzo considerable por aceptar sus condiciones, pero el 28 de julio el Imperio austrohúngaro le declaró la guerra. Aquí el rey Pedro I de Serbia aparece frente al emperador Francisco José, mientras que, en el pequeño encarte, el rey británico Jorge V viste un uniforme de coronel austriaco, símbolo de viejas amistades ya desvanecidas.

Desde el otro extremo de Europa, Gran Bretaña, el ministerio de Asuntos Exteriores se mostró en un principio igualmente imperturbable ante el asesinato del embajador ruso en Viena. Nicolson, el subsecretario permanente, dudaba de que el Imperio austrohúngaro emprendiese acción alguna contra Serbia. La opinión pública británica fue inicialmente solidaria con la monarquía dual. El rey Jorge V visitó sin previo aviso su embajada a la mañana siguiente del asesinato para expresar sus condolencias, y el conde Mensdorff, su embajador, tuvo el gusto de recibir docenas de cartas de sus muchos amigos de la clase alta británica. Grey y Asquith pronunciaron discursos de condolencia en el parlamento; pero sería otra muerte, la de Joseph Chamberlain el 2 de julio, la que provocaría mayor sensación de pérdida[9]. El 10 de julio, en un debate sobre asuntos exteriores en la cámara de los comunes, Grey solo mencionó de pasada los Balcanes, dedicando la mayor parte de su tiempo a asuntos no europeos. Asquith, que por entonces se hallaba inmerso en su pasión por Venetia Stanley y le escribía cartas de amor todos los días, mencionó fugazmente los asesinatos el 30 de junio y no volvió a referirse a ellos hasta el 24 de julio. Sus cartas hablaban sobre todo de la cuestión irlandesa, de sus mascotas, entre las que había un pingüino, y de su anhelo por verla a ella[10].

Para el público británico y sus dirigentes, la prolongada crisis en torno al autogobierno de Irlanda y la guerra civil que venía aparejada eran preocupaciones más inmediatas y acuciantes que los sucesos de una remota región de Europa. En un último intento por llegar a un acuerdo sobre qué partes de la protestante provincia del Ulster debían quedar exentas de la ley de autonomía, que aún seguía su lento curso parlamentario, el rey pospuso sus vacaciones de verano y convocó una conferencia en el palacio de Buckingham el 21 de julio. Durante cuatro días de calor sofocante, Asquith y John Redmond, el líder de los nacionalistas irlandeses, se enfrentaron al líder conservador Bonar Law y Carson, el portavoz de los protestantes del Ulster, en un vano intento por lograr un consenso. El 24 de julio, al disolverse la conferencia, llegó la noticia del ultimátum del Imperio austrohúngaro a Serbia. Jorge V decidió prolongar su estancia en Londres y canceló su visita habitual a las carreras con su amigo el duque de Richmond. «La crisis política —escribió al duque— es tan aguda, con la cuestión irlandesa y ahora con la posibilidad de una guerra general europea, que requiere que yo permanezca en Londres por el momento […]. Le deseo que haga buen tiempo y que las carreras sean buenas»[11]. Asquith, al menos al principio, adoptó una perspectiva más optimista sobre la creciente crisis europea: «Esto reducirá la atención sobre el Ulster, lo cual es bueno», le dijo a una anfitriona importante de Londres[12].

Los franceses también fueron lentos en captar la evolución del peligro. Es solo un minúsculo conflicto en los Balcanes, pensaba Adolphe Messimy, que acababa de regresar al puesto de ministro de la Guerra. «Se resolverá solo, como lo han hecho los otros»[13]. En el Quai d’Orsay, el ministerio de Asuntos Exteriores estaba ocupado planeando la próxima visita del presidente Poincaré y su primer ministro Viviani a San Petersburgo. La mayoría de los cables entre París y el embajador francés en Rusia, Maurice Paléologue, trataban menos de los Balcanes que de asuntos tales como la formulación exacta de los brindis que se pronunciarían.

Los políticos franceses y el público general estaban absortos sobre todo en un escándalo sensacionalista en torno a la esposa del destacado político radical Joseph Caillaux. Sus enemigos lo acusaban de corrupto, lo que probablemente era verdad, y de amigo de Alemania, lo que con toda certeza era verdad. Después de todo, Caillaux era un realista que creía que Alemania y Francia tenían mucho que ganar trabajando juntas. Como primer ministro durante la segunda crisis marroquí, había hecho lo posible por encontrar una solución pacífica. Los nacionalistas franceses lo odiaban por esto y por oponerse a la introducción del servicio militar obligatorio de tres años, concebida para aumentar el ejército francés. (Algo casi igualmente malo era que había abogado por la introducción de un impuesto sobre la renta). En los primeros meses de 1914, Gaston Calmette, director del importante diario parisiense Le Figaro, montó una salvaje campaña contra él, con artículos titulados «El financiero turbio» o «El hombre de Alemania». Además, Calmette había logrado hacerse con algunas cartas de amor indiscretas que Caillaux le había escrito a su segunda esposa Henriette, estando ella todavía casada con otro, y amenazó con publicarlas. El 16 de marzo Henriette, tan elegantemente vestida como siempre, fue hasta las oficinas de Le Figaro. Cuando estuvo ante el director, sacó una pistola Browning de su manguito de piel y vació el cargador contra Calmette. Le dijo al aterrorizado personal: «En Francia ya no hay justicia. Era lo único que se podía hacer». Y esperó tranquilamente a ser arrestada por el asesinato. Su juicio comenzó el 20 de julio. Ocho días después, cuando el Imperio austrohúngaro declaraba la guerra a Serbia, el jurado absolvió a Henriette, considerando que había cometido un crimen pasional. Una desafortunada consecuencia de su acción fue que su marido, que podía haber sido una voz en favor de la moderación en Francia, mientras Europa tendía hacia la guerra, se vio obligado a dimitir[14].

Hacia finales de julio, el nuevo conflicto que se fraguaba en los Balcanes comenzó a aparecer en las primeras planas de la prensa europea. Las bolsas de valores se volvieron inestables, al extenderse los rumores de que el Imperio austrohúngaro buscaba forzar un enfrentamiento con Serbia y que Rusia estaba decidida a respaldar esta vez a su pequeño aliado. La gente pensaba que de seguro esta crisis acabaría por resolverse como las anteriores. Habría algún trasiego de notas diplomáticas, tal vez incluso preparativos militares por parte del Imperio austrohúngaro y de Rusia a fin de ejercer presión, pero a la larga las demás potencias intervendrían, promoverían un acuerdo, y los ejércitos se desmovilizarían. El concierto de Europa preservaría la paz, tal como había hecho durante tanto tiempo. «Un farol, no es más que un farol —había escrito Kiderlen, el ministro de Asuntos Exteriores alemán en 1912 durante la primera guerra balcánica—. Viviré para verlo ahora por tercera vez: Algeciras, Marruecos y ahora esto. Solo que ahora uno siempre intenta acabar con el otro yendo de farol. La guerra solo podría estallar si uno resultara tan inmensamente tonto y llevase el farol tan lejos que no pudiese echarse atrás y tuviese que disparar. Realmente, no considero que haya entre los actuales estadistas acémilas así»[15]. Kiderlen no vivió lo suficiente para ver hasta qué punto se equivocaba. Su muerte es otro ejemplo, como el asesinato del archiduque, el apuñalamiento de Rasputín o la renuncia forzosa de Caillaux, del papel del azar en la historia. Si Kiderlen hubiera estado en su cargo en el verano de 1914, acaso hubiera sido lo bastante fuerte como para encararse con los militares y convencer a Bethmann y al káiser de que tomaran el camino de la paz.

La crisis de julio de 1914 fue creada inicialmente por la imprudencia de Serbia, la sed de venganza del Imperio austrohúngaro y el cheque en blanco de Alemania. Ahora correspondía cada vez más a las potencias de la entente hacer lo posible por evitar la guerra o, si esta llegaba, librarla en las condiciones más favorables. En tanto que muchos de los debates históricos se han centrado en la cuestión de la culpabilidad de Alemania, del Imperio austrohúngaro o incluso de Serbia por la guerra, otros han culpabilizado a la triple entente: a Francia por respaldar a Serbia, a Gran Bretaña por no reconocer la legitimidad de las demandas alemanas de tener un lugar bajo el sol y más participación en el reparto colonialista mundial, o por no dejar claro desde el principio que sí intervendría del lado de Francia y Rusia. Si bien estos temas han fascinado y continúan fascinando a los historiadores y a los analistas políticos, puede que tengamos que aceptar que nunca tendremos una respuesta definitiva, porque para cada argumento hay una refutación sólida. ¿Estaba Francia realmente decidida a vengarse de Alemania? Hasta los nacionalistas como Poincaré se habían resignado a la pérdida de Alsacia y Lorena, y no estaban dispuestos a arriesgarse a una guerra para reconquistar esas provincias. Cierto que el tratado de Francia con Rusia llevó a Alemania a sentirse cercada, pero desde el punto de vista de Francia y de Rusia este era un tratado defensivo, que solo se activaría si Alemania atacaba. (Pero como tantas veces sucede en las relaciones internacionales, lo que desde una perspectiva es defensivo desde otra puede parecer una amenaza, y ciertamente así veía Alemania aquel tratado). ¿Cuánta responsabilidad tuvo Rusia por alentar el nacionalismo serbio? Sazónov debió haber hecho más por controlar a su embajador Hartwig; pero, pese a toda la retórica en los círculos nacionalistas, no todos los líderes rusos deseaban acudir en defensa de Serbia, si esto significaba correr el riesgo de entrar en otro gran conflicto, cuando aún estaba tan fresca la catastrófica derrota en la guerra ruso-japonesa. Los militares alemanes consideraban insignificante la fuerza expedicionaria británica, y confiaban en vencer en Francia mucho antes de que el poderío naval entrase en juego. En cualquier caso, Gran Bretaña no podría haber hecho semejante declaración antes de que el consejo de ministros la aprobase; y este, en las semanas inmediatamente anteriores a la guerra, se hallaba profundamente dividido acerca de qué hacer.

De las tres potencias de la entente, Francia tenía la política más clara: garantizar que, si llegaba la guerra, Francia entraría en ella unida, como el bando inocente, y con Rusia de su lado. Los franceses también confiaban en impedir que su aliado actuase de un modo provocador, para que Alemania y el Imperio austrohúngaro no pudieran afirmar que no hacían sino defenderse de la agresión rusa. Como se subrayó en una reunión de urgencia del consejo de ministros el 30 de julio: «Por el bien de la opinión pública, dejemos que sea Alemania quien aparezca como la mala»[16]. Esto era importante, tanto de cara al interior como al exterior. Los líderes franceses estaban obsesionados con los recuerdos de las derrotas de la guerra de 1870-1871 y el largo aislamiento posterior, por las divisiones internas de Francia, por el conocimiento de su debilidad demográfica en comparación con Alemania, y por los temores de que sus aliados no los respaldasen. Los franceses ponían sus esperanzas en la intervención de Gran Bretaña, pero nunca contaron del todo con ella, aun cuando Alemania, como todo el mundo sospechaba, se proponía violar la neutralidad de Bélgica. Sin embargo, para Francia era esencial que Rusia se moviera rápidamente para atacar a las fuerzas alemanas en el este cuando estallara la guerra. En los años que precedieron a 1914, los franceses habían hecho todo lo posible por arrancarle a Rusia un compromiso firme de que atacaría pronto a Alemania y así aliviar la presión de la esperada invasión alemana contra Francia. Con enormes préstamos para la construcción de ferrocarriles y el desarrollo de la industria rusa, los franceses lograron obtener promesas del alto mando militar ruso, pero nunca estuvieron del todo seguros de que se cumplirían. El auge del poderío ruso era incluso una espada de doble filo, pues ponía a Francia en peligro de ser el aliado más débil. O aún peor, Rusia podría llegar a ser tan fuerte que no necesitara su alianza con Francia[17].

Además siempre estaba el peligro —lo que también atormentaba a los franceses— de que aumentara la influencia en Rusia de los conservadores, que seguían abogando por un nuevo acercamiento a Alemania. Paléologue, que había enviado informes alarmistas a París, le dijo al embajador británico en mayo de 1914: «El emperador es voluble y el ministerio no tiene estabilidad. Siempre ha habido un sector en la corte a favor de un entendimiento con Alemania»[18]. Así como Alemania apoyaba al Imperio austrohúngaro por miedo a perderlo, Francia se mostró reticente durante el verano de 1914 a poner freno a Rusia mientras esta se aproximaba a una confrontación en los Balcanes. Jaurès, el gran líder socialista, cuya comprensión de los asuntos exteriores era profunda, dijo en el parlamento francés el 7 de julio, mientras se discutía el viaje de Poincaré y Viviani a San Petersburgo: «Nos parece inadmisible […] que Francia se vea involucrada en descabelladas aventuras balcánicas a causa de unos tratados de los cuales ella no conoce ni el texto, ni el sentido, ni los límites, ni las consecuencias»[19].

A pesar de la oposición de los socialistas, Poincaré y Viviani partieron como estaba previsto el 15 de julio hacia Rusia, viajando a bordo del crucero France para no atravesar el territorio alemán. Aunque ellos no podían saberlo, el día anterior Tisza había retirado finalmente su oposición al ultimátum del Imperio austrohúngaro a Serbia, y este se estaba terminando en Viena. Mientras el buque de guerra francés avanzaba por el mar del Norte y se adentraba en el Báltico, el tiempo era, como en toda Europa, espléndido, y Poincaré se sentaba en cubierta a leer a Ibsen y a charlar con Viviani. Aun cuando estaba también a cargo de los asuntos exteriores, el primer ministro francés no entendía mucho de ellos; era en cambio una enciclopedia ambulante de literatura, y le recitaba largos pasajes en poesía y prosa a su compañero. Los pensamientos de Poincaré giraban ocasionalmente en torno al proceso de Caillaux allá en Francia, mas no estaba preocupado por la situación internacional, o al menos eso dijo en la versión de su diario que publicaría más tarde. Se sentía seguro de navegar hacia la paz, escribió, dispuesto a establecer buenas relaciones con otros países, y a reafirmar la alianza de Francia con Rusia[20]. Estaba en realidad más preocupado por la alianza de lo que admitía; existía una gran posibilidad de que el parlamento francés revocase en el otoño la polémica ley de los tres años de servicio militar, cosa que bien podría hacer aumentar las dudas de Rusia acerca del valor de Francia como aliada[21].

Cuando la delegación francesa desembarcó en Rusia el 20 de julio, el zar en persona estaba allí para recibirlos y fueron alojados en su gran palacio de Peterhof, al oeste de San Petersburgo. (En la propia ciudad los trabajadores había convocado una huelga general y había combates en las calles; Poincaré escandalizó a sus anfitriones preguntando cuáles eran las causas)[22]. Los días siguientes estuvieron cuajados de banquetes, recepciones y revistas militares. Viviani, que añoraba estar de vuelta en París, donde el juicio de Caillaux había llegado a su clímax y donde su caprichosa amante se divertía, se quejaba incesantemente de aburrimiento y de cansancio. Viviani enfermó del hígado y hubo que llamar con urgencia a un médico francés residente en la ciudad. A Poincaré le resultaba imposible solidarizarse con su compañero de viaje: «Es violento, huraño y vulgar, y se envuelve en un silencio lúgubre»[23].

La parte crucial del viaje ocurrió tras las bambalinas, en las conversaciones privadas entre los franceses y los rusos, pero desgraciadamente sabemos muy poco de lo que allí se habló. Los documentos son vagos, en el mejor de los casos, y bien puede ser que algunos fueran destruidos. Se sabe que ambas partes analizaron las tensiones entre Rusia y Gran Bretaña a causa de Persia, y los franceses instaron a los rusos a emprender una carrera armamentista naval contra los británicos[24]. El embajador británico dijo que el propio Sazónov y el embajador francés le habían informado en confianza de que las conversaciones habían tratado también sobre el Imperio austrohúngaro y Serbia, y que Francia y Rusia se proponían acercarse conjuntamente a Viena para advertirle de que no pusiese en peligro la independencia de Serbia[25]. Ciertamente, los líderes franceses y rusos tenían muy presente la situación en los Balcanes. En una recepción para el cuerpo diplomático en San Petersburgo la noche del 21 de junio, Poincaré le dijo al embajador del Imperio austrohúngaro que no se podía responsabilizar a ningún país de los complots perpetrados en su territorio. Serbia tenía «amigos», entre ellos Rusia, que se quedarían «atónitos» si el Imperio austrohúngaro tomaba alguna medida fuerte. El embajador envió una advertencia a Berchtold en Viena, pero este optó por ignorarla[26]. Aunque no hay pruebas de que conspiraran para provocar una guerra con Alemania, ya el 22 de julio los franceses y los rusos estaban hablando abiertamente de la posibilidad de un conflicto; algo, según un agregado francés en San Petersburgo, «que nadie hubiera podido ni soñar hace solo unos días»[27].

Los rusos, que cada vez estaban más convencidos, por los rumores procedentes de Viena, habían enviado sus propias advertencias aún antes de que llegaran los franceses. El 8 de julio, Sazónov le dijo al encargado de negocios del Imperio austrohúngaro que cualquier intento por parte de Viena de interferir en los asuntos internos de Serbia sería una medida peligrosa que causaría «muy mala impresión» en Rusia[28]. Una semana después, durante una fiesta de verano, un alto funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores ruso le pidió al embajador italiano que transmitiese al Imperio austrohúngaro el mensaje de que Rusia no toleraría ninguna amenaza a la independencia de Serbia. Dos días después, Sazónov se propuso hablar con el barón Friedrich Szápáry, el embajador del Imperio austrohúngaro, acerca de las preocupaciones de Rusia. Szápáry fue sumamente tranquilizador —«manso como un cordero», dijo Sazónov—, diciendo que su gobierno sentía un profundo amor por la paz y que no quería hacer más difíciles sus relaciones con Serbia de lo que ya eran[29]. De modo que, de momento, el gobierno ruso esperó a ver qué pasaba.

Fue una desgracia para Rusia, y para el mundo, que sus dirigentes no estuviesen a la altura de las circunstancias en un momento en que se avecinaba una tormenta internacional de grandes dimensiones. Tanto Sazónov como el zar deseaban la paz, pero ambos eran débiles y fácilmente influenciables; ambos tenían además un fuerte sentido del honor y de la dignidad de Rusia, y recordaban con rencor cómo esta se había visto obligada a echarse atrás en las anteriores crisis en los Balcanes. Goremykin, el primer ministro, era una persona insignificante: quienes dominaban el consejo de ministros eran Alexander Krivoshein, el ministro de Agricultura, partidario de la línea dura en lo tocante al prestigio de Rusia; y Sujomlínov, imprudente y con una soberbia que lo llevaba a insistir en que las fuerzas armadas de Rusia estaban listas para cualquier eventualidad[30]. El general Nikolái Yanushkevich, el jefe del estado mayor, solo llevaba cinco meses en el cargo y no mostraba demasiadas aptitudes, excepto la de tener el favor del zar. El agregado militar británico dijo que este nombramiento «provocó la sorpresa general. Yanushkevich daba la impresión ser más un cortesano que un soldado»[31]. Entre los demás líderes militares, el gran duque Nikolái Nikolaiévich poseía experiencia y sentido común, pero abogaba por la movilización inmediata, pese al riesgo de guerra al intensificarse la crisis. Su esposa, una de las muchas hijas del rey de Montenegro que se habían casado bien, era una apasionada y acrítica defensora de Serbia. «Habrá guerra —le manifestó a Paléologue el 21 de julio, durante la visita de Poincaré—. No quedará nada de Austria […]. Nuestros ejércitos se encontrarán en Berlín, Alemania será destruida»[32].

Otra voz influyente a favor de la guerra era la del embajador francés en San Petersburgo. Paléologue odiaba a Alemania, y desde hacía tiempo estaba convencido de que un conflicto de grandes proporciones con ella era inevitable. Inteligente, taimado, emotivo y vanidoso, había ido ascendiendo en el escalafón del servicio diplomático francés gracias a su relación con hombres poderosos, como Delcassé y Poincaré, a quienes había conocido cuando eran estudiantes. Paléologue aspiraba a ser escritor, además de estadista, y afirmaba descender de una familia bizantina antigua y noble; pero sus muchos enemigos alegaban que sus padres —un exiliado griego de Rumanía y una músico belga— eran de extracción humilde, por no decir dudosa. Cuando fue destinado a San Petersburgo en enero de 1914 para sustituir a Delcassé, el primer ministro francés, por entonces Gaston Doumergue, le dijo que la guerra podía estallar en cualquier momento y que la seguridad de Francia dependía de cuán pronto sus aliados entraran en combate. Paléologue, que se veía como un actor independiente más que como un sirviente de su gobierno, asumió el deber de fomentar la triple entente y, cuando comenzara la guerra, atraer a Rusia al bando de Francia[33]. El 24 de julio, al darse a conocer la noticia del ultimátum austriaco, y cuando Poincaré y Viviani ya habían zarpado rumbo a Francia, Paléologue invitó a almorzar al embajador británico, sir George Buchanan, y a Sazónov. El ministro de Asuntos Exteriores ruso estaba furioso por la maniobra del Imperio austrohúngaro, que tachó de «inmoral y provocadora». Buchanan informó a Londres de que Sazónov esperaba que Gran Bretaña proclamase de inmediato su solidaridad con Francia y Rusia. Paléologue fue todavía más vehemente: «A juzgar por el lenguaje del embajador francés, era casi como si Francia y Rusia estuvieran decididas a adoptar una postura firme aun cuando nosotros declináramos sumarnos. El lenguaje del ministro de Asuntos Exteriores, sin embargo, no fue tan decidido sobre este tema»[34]. En los días siguientes, Paléologue reiteró las garantías del apoyo de Francia a Rusia ante el propio Sazónov, pero también al embajador italiano, que bien pudo transmitir la noticia de esta posición francesa al Imperio austrohúngaro y a Alemania[35].

Puede que Paléologue se excediera en el cumplimiento de sus instrucciones, pero no estaba lejos de Poincaré, que personalmente había dado seguridades a los rusos del apoyo francés en caso de crisis. En su reunión de despedida con el zar, Poincaré le dijo que sus dos países tenían que colaborar muy estrechamente si el Imperio austrohúngaro y Alemania atacaban a Serbia: «Cuanto más difícil se torne la situación, más unidos y cercanos tendremos que estar». Ambos hombres al parecer también hablaron largo y tendido sobre cómo podrían cooperar militarmente Rusia y Francia[36]. Esta no era, por supuesto, la primera vez que conversaban sobre este tema; durante más de una década, los militares rusos y los franceses habían hecho planes conjuntos para una guerra contra Alemania, y sus vínculos, incluyendo las comunicaciones telegráficas directas, se habían estrechado con el tiempo[37]. En julio de 1914, movidos por su ira contra el Imperio austrohúngaro, los rusos estaban resueltos a declarar la guerra, pero los franceses tampoco querían detenerlos. De hecho, al igual que sus homólogos alemanes, muchos líderes franceses pensaban que, si la guerra había de llegar, el presente era el mejor momento. En junio de 1914, un informe del estado mayor señalaba que Rumanía era ahora un enemigo potencial para el Imperio austrohúngaro y que Rusia constituía una amenaza de primer orden para Alemania[38].

La primera reacción de Sazónov en la mañana del 24 de julio, al enterarse del ultimátum, fue: «Esto significa la guerra europea». El zar, que asistía a las maniobras de verano en la aldea de Krásnoie Seló, al sur de San Petersburgo, dijo tan solo: «Esto es perturbador». Inicialmente, él al menos creyó en las aseveraciones de Guillermo de que Alemania no sabía nada del ultimátum, y se consoló con el recordatorio del káiser de que Alemania y Rusia siempre habían logrado llegar a un acuerdo en las crisis anteriores. El consejo de ministros se reunió de emergencia en Krásnoie Seló aquella tarde. Aunque Sazónov todavía confiaba en que sería posible evitar la guerra, adoptó la posición de que Rusia no podía permitir que el Imperio austrohúngaro destruyera su influencia en los Balcanes aplastando a Serbia. En privado, como comentó más tarde, sorprendentemente al embajador del Imperio austrohúngaro le disgustaban las demandas que Serbia le hacía a Rusia y el modo en que la involucraba en conflictos, pero no veía otra alternativa en ese momento que ofrecerle apoyo. El prestigio de Rusia y la opinión pública rusa no tolerarían otra cosa[39]. Krivoshein, en un discurso que resultó significativo por su influencia en otros, dijo que Rusia debía adoptar una postura firme, aun si esto comportaba el riesgo de una guerra. Su colega Peter Bark, que solía ser la voz de la prudencia, coincidía con él: «Cuando se trata del honor y la dignidad de Rusia, así como de su supervivencia como gran potencia, el ministro de Finanzas debe sumarse a la mayoría del consejo de ministros». Este decidió colaborar con las demás potencias, incluida Alemania, en convencer al Imperio austrohúngaro de que ampliara el plazo de respuesta al ultimátum impuesto a Serbia, a fin de que hubiese tiempo para encontrar una solución diplomática. Pero para presionar todavía más, el consejo también había autorizado una movilización parcial del ejército de Rusia en cuatro distritos militares. Aunque esta movilización constituía una amenaza más para el Imperio austrohúngaro que para Alemania, de todos modos era una maniobra sumamente arriesgada, pues desafiaba a la monarquía dual a responder. Además resultó poco práctica desde el punto de vista militar, pues el ejército no había trazado planes para una movilización únicamente contra el Imperio austrohúngaro. Goremykin resumió la política de Rusia hacia el final de la reunión: «No queremos la guerra, pero no la tememos». Aquella noche Sazónov informó a un visiblemente alterado embajador alemán de que Rusia estaba extremadamente disgustada con el ultimátum[40].

Al día siguiente, al acortarse el plazo previsto para que Serbia respondiese al ultimátum, la postura rusa comenzó a endurecerse. «Rusia —le dijo Sazónov a Buchanan, que enseguida cablegrafió a Londres— no puede permitir que Austria aplaste a Serbia y se convierta en la potencia hegemónica de los Balcanes, y, segura del apoyo de Francia, afrontará todos los riesgos de una guerra». Paléologue, que también estaba presente cuando ambos hombres se reunieron, declaró que Francia estaba lista para combatir al lado de Rusia, y exigió saber si Gran Bretaña cerraría filas con sus amigos. Los británicos tendrían que elegir, añadió Sazónov, entre brindar a Rusia un apoyo activo o perder su amistad[41]. El consejo de ministros ruso, que había vuelto a reunirse aquella mañana, había aprobado ya nuevas medidas bélicas. Todas las fortalezas debían ser puestas en pie de guerra, las postas fronterizas guarnecidas en su totalidad, y debían efectuarse los pasos preliminares para la movilización en el resto de los distritos militares. Los principales generales rusos al parecer vieron esto en su momento como un paso hacia la movilización general y la guerra[42]. Aunque los rusos continuaron negando durante varios días que estuvieran haciendo algo fuera de lo común —Sujomlínov dio su palabra de honor al agregado militar alemán el 26 de julio—, los observadores que cruzaron la frontera oeste de Rusia vieron señales redobladas de actividad militar por doquier[43].

Aquella noche un diplomático ruso retirado se encontraba cenando con un amigo en su casa de campo, en la carretera entre Peterhof y Krásnoie Seló, cuando oyeron a un regimiento pasar marchando hacia San Petersburgo: «Todos nos precipitamos hacia la puerta del jardín y nos paramos a mirar las gigantescas siluetas de los guardias avanzando pesada y silenciosamente por el camino polvoriento, bajo la luz del crepúsculo. Nunca olvidaré la siniestra impresión de fatalidad inminente que me produjo aquella visión»[44]. El advenimiento o no de esta fatalidad dependía de un solo hombre, lo mismo que en Alemania y en el Imperio austrohúngaro. A pesar de la nueva constitución de 1906, el zar todavía controlaba la política exterior y el ejército. Como Jules Cambon, el embajador francés en Berlín, le dijera a un colega justo después del ultimátum del Imperio austrohúngaro a Serbia: «Hoy el destino de Francia y la conservación de la paz en Europa dependen de una voluntad extranjera, la del zar. ¿Qué decidirá hacer, y quiénes habrán de aconsejarlo?»[45].

Mientras el gobierno ruso se preparaba para la guerra, Poincaré y Viviani, tal como esperaba el gobierno del Imperio austrohúngaro, se hallaban en el mar, y desde el 24 de julio en adelante solo pudieron comunicarse intermitentemente con París y con las embajadas francesas en el extranjero. La noticia del ultimátum le llegó al France camino de Estocolmo, y Viviani se apresuró a enviar un cable, probablemente redactado por Poincaré, a San Petersburgo, solicitando que fuese reenviado a París y a Londres: en él recomendaba que Serbia aceptase todas las condiciones del ultimátum compatibles con su honor e independencia. El cable sugería también que la triple entente internacionalizara el asunto, solicitando una investigación internacional sobre la complicidad de serbia, en vez de dejar que el Imperio austrohúngaro llevara a cabo una por su cuenta[46]. Durante los días siguientes, los franceses, los italianos y en particular los británicos se aferrarían a la esperanza de que el moribundo concierto de Europa podría resucitar de algún modo y resolver aquella nueva crisis.

Poincaré y Viviani discutieron también la posibilidad de abandonar sus visitas programadas a los países escandinavos y poner rumbo de inmediato a Francia; pero decidieron que esto tal vez ofendiera a sus anfitriones y alarmara innecesariamente a su propio país. De modo que continuaron rodeando el Báltico, cada vez más preocupados, conforme iban empeorando las noticias que llegaban desde los Balcanes. Como ahora los alemanes estaban interfiriendo todas las transmisiones de radio entre el France y París (y también entre Francia y Rusia), era difícil enviar y recibir mensajes. En París sus colegas decidieron por iniciativa propia tomar medidas de precaución. Los oficiales del estado mayor fueron llamados de vuelta al servicio y se enviaron tropas para la custodia de los ferrocarriles y de otros puntos estratégicos. El general Joffre, el jefe del estado mayor, afirmaría más tarde que él no se hacía ilusiones sobre la gravedad de la situación: «Estábamos abocados a una guerra, y Rusia iba a verse arrastrada a ella al mismo tiempo que nosotros». Joffre y el ministro de la Guerra le aseguraron al agregado militar ruso que Francia estaba lista para honrar su alianza. Hacia finales del mes, este país había adelantado considerablemente en su preparación para la guerra, y en las tiendas de los pueblos y las ciudades que vendían ropa masculina, comenzaron a ofertar botas pesadas y medias gruesas[47].

En tanto que el gobierno francés había estado desempeñando un papel bastante pasivo en el periodo que mediaba entre el ultimátum del Imperio austrohúngaro a Serbia y su declaración de guerra del 28 de julio, Gran Bretaña había desviado finalmente su atención de Irlanda hacia el continente y comenzado a emprender acciones. Grey había sido lento —demasiado lento— en darse cuenta de la magnitud del peligro que se gestaba en los Balcanes y en reconocer que Gran Bretaña estaba constreñida de algún modo, por ser miembro de la triple entente. El 9 de julio, el embajador alemán, el príncipe Karl von Lichnowsky, se lo encontró animado y optimista con respecto a una posible resolución del conflicto. Grey insistió en que Gran Bretaña, por supuesto, ejercería su habitual libertad de acción, pero añadió que su país estaba estrechamente unido a Francia y a Rusia. Sí admitió haber tenido «conversaciones» con los franceses sobre temas militares, pero quitándoles trascendencia. En una reunión que sostuvieron una semana después, Grey advirtió a Lichnowsky de que, si la opinión pública rusa se exaltaba en relación con Serbia, Gran Bretaña tendría que «seguirle la corriente a esa sensibilidad»[48]. Optó por no explicarle al alemán lo preocupados que estaban él y el ministerio de Asuntos Exteriores a causa de las relaciones con Rusia. Una nueva fuente de tensión había surgido en torno al control del petróleo en Mesopotamia (hoy parte de Irak), continuaba la pugna por la influencia en Persia, y el gobierno de la India estaba dando muestras de inquietud por las intrigas rusas en Afganistán. Nicolson y sus colegas en el ministerio de Asuntos Exteriores no confiaban del todo en que el acuerdo anglo-ruso de 1907 pudiera ser renovado cuando expirase en 1915. «Me asaltan los mismos temores que a ti —le había escrito Nicolson a Buchanan en San Petersburgo aquella misma primavera— de que Rusia se canse de nosotros y llegue a un acuerdo con Alemania»[49]. Ante el agravamiento de la crisis en 1914, Grey y sus funcionarios dudaban sobre presionar en exceso a Rusia para que se retractase de su confrontación con el Imperio austrohúngaro, por miedo a que esto empujara a Rusia hacia Alemania. (Este país, por supuesto, tenía un temor parecido: si no apoyaba al Imperio austrohúngaro, se arriesgaba a perder a su único aliado importante). El 28 de julio, el día en que el Imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia, Nicolson le escribió en privado a Buchanan: «Yo preví al igual que tú que Rusia podría usar esta crisis para poner a prueba nuestra amistad, y si la defraudáramos desaparecería toda esperanza de un entendimiento amistoso y permanente»[50].

La esperanza de Grey, al agravarse la crisis, era que Gran Bretaña no tuviese que tomar decisiones difíciles. Si las potencias actuaban una vez más como el concierto de Europa, deberían poder zanjar aquel conflicto de algún modo, ya fuese mediante una conferencia de embajadores en Londres, como se había hecho con buenos resultados durante la primera y la segunda guerras balcánicas, o presionando a las potencias más directamente involucradas para que negociaran un acuerdo. ¿Tal vez, sugirió Grey, Rusia podría presionar a Serbia, y Alemania al Imperio austrohúngaro? Cuando quedó claro que Rusia estaba de parte de Serbia, Grey se aferró a la posibilidad de que Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia pudiesen persuadir a Rusia y al Imperio austrohúngaro de que hablaran directamente entre sí. Cuando finalmente se produjo la declaración de guerra del Imperio austrohúngaro a Serbia, Grey propuso la idea de un alto en Belgrado para las fuerzas austrohúngaras a fin de dar tiempo a las negociaciones. (A Guillermo, que rehuía la guerra cuando tenía que enfrentarse a su realidad concreta, se le ocurrió al mismo tiempo una propuesta parecida). Sin embargo, mientras presentaba propuesta tras propuesta, Grey iba diciéndoles a los franceses y a sus propios colegas que, pese a todas las conversaciones militares y navales a lo largo de los años, Gran Bretaña no estaba ligada a Francia por ninguna obligación ni ningún tratado secreto, y que actuaría según su propio criterio. Nunca fue completamente franco con sus colegas, ni con el público británico, ni tal vez siquiera consigo mismo, respecto a hasta qué punto él y los militares habían comprometido la colaboración de Gran Bretaña con Francia. Por otra parte, como había hecho muchas veces antes, advirtió a Alemania de que Gran Bretaña no podía cruzarse de brazos mientras Francia era aplastada, y de que vería con intenso disgusto cualquier violación de la neutralidad de Bélgica.

El 23 de julio, Mensdorff, el embajador del Imperio austrohúngaro en Londres, le dio a Grey una idea de la naturaleza del ultimátum que estaba a punto de ser presentado a Serbia dejándolo, al parecer, consternado. Aquella noche él y Haldane, el ministro de la Guerra, cenaron con el industrial alemán Albert Ballin, que había sido enviado a Londres por el gobierno alemán, en misión extraoficial, para que sondeara las posibles reacciones de Gran Bretaña si estallaba la guerra en el continente. Como con tantos otros momentos de aquellos últimos días frenéticos, los recuerdos de este suceso divergen. Haldane recordaba que él y Grey habían advertido a Ballin de que no contara con la neutralidad de Gran Bretaña si Alemania atacaba a Francia; Ballin, por su parte, llevó a Berlín un mensaje diferente: en su opinión, Gran Bretaña se preocupaba ante todo por el equilibrio de poder en el continente, y que en tanto Alemania prometiera no tragarse a Francia después de cualquier guerra (limitándose tal vez a tomar unas pocas colonias francesas), Gran Bretaña no intervendría[51].

Al día siguiente, Grey leyó el texto íntegro del ultimátum. «Aquella nota me pareció —dijo a Mensdorff— el documento más tremendo jamás dirigido por un estado independiente a otro». Siguiendo instrucciones de Berchtold, Mensdorff hizo un tímido intento por minimizar su trascendencia; en realidad no era tanto un ultimátum como un trámite con un límite de tiempo, y si bien el Imperio austrohúngaro se proponía iniciar preparativos militares al cumplirse su plazo, estos no equivalían a una acción de guerra[52]. Durante una reunión del consejo de ministros de ese mismo día, convocada para discutir el fracaso de la conferencia irlandesa en el palacio de Buckingham, Grey sacó el tema de la crisis de los Balcanes por primera vez, y dijo estar seguro de que, si Rusia atacaba al Imperio austrohúngaro, Alemania defendería a su aliado. Aunque una mayoría de sus colegas se oponía firmemente a que Gran Bretaña se involucrase en una guerra, esto fue cambiando durante el transcurso de la semana siguiente, en gran medida por culpa de las acciones de Alemania. Grey dijo sombríamente que, a causa de aquel ultimátum, estaban más cerca del Armagedón que en ningún otro momento desde las primeras guerras balcánicas. Su solución era considerablemente menos dramática: sugeriría que Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña unieran fuerzas para instar al Imperio austrohúngaro y a Rusia a no combatir. Sin embargo, en ese mismo día Gran Bretaña también inició sus preparativos preliminares para la guerra. La totalidad de la flota británica en aguas nacionales había estado realizando maniobras navales de verano la semana anterior, y el gobierno le ordenó permanecer en activo. Al igual que las medidas preparatorias rusas y francesas, y las que estaban por iniciarse en Alemania, puede que tales maniobras fuesen de naturaleza defensiva; pero no necesariamente lo parecían desde el exterior, y por lo tanto constituyeron otro factor que elevó los ya altos niveles de tensión en Europa.

En la noche del 24 de julio, Grey hizo llamar a Lichnowsky y le pidió al embajador que comunicara a su gobierno que Gran Bretaña estaría dispuesta a hacer una petición conjunta con Alemania para que el Imperio austrohúngaro ampliase el plazo de respuesta. Entonces las demás potencias tendrían tiempo para distender el enconado conflicto entre el Imperio austrohúngaro y Rusia. «Inútil —escribió Guillermo al leer el informe de Lichnowsky al día siguiente—. No participaré, a menos que Austria me lo pida expresamente, lo cual no es probable. En cuestiones vitales y en cuestiones de honor, uno no consulta con otros»[53].

El sábado 25 de julio, Grey vio nuevamente a Lichnowsky para discutir la situación general. Al embajador alemán le costaba cada vez más trabajo defender la posición de su propio gobierno. Siendo un gran admirador de Gran Bretaña y de sus instituciones, abogaba desde hacía tiempo por un mejor entendimiento entre Londres y Berlín. El káiser lo había sacado de su retiro en 1912 para asignarle el cargo de embajador, encomendándole ganarse la simpatía de los ingleses. A Bethmann y al ministerio de Asuntos Exteriores no les gustó este nombramiento, pues sentían que le faltaba experiencia y que era demasiado ingenuo en relación con los británicos[54]. En realidad, Lichnowsky no hizo otra cosa durante la crisis que dar buenos consejos: que Alemania había tomado un rumbo peligroso al dar alas al Imperio austrohúngaro, y que, si estallaba una guerra general, Gran Bretaña se vería involucrada. Sus superiores, les informaba, estaban soñando si creían realmente que cualquier conflicto se quedaría confinado en los Balcanes[55]. (Y, como escribiera mordazmente Nicolson a Buchanan: «Creo que todo eso de regionalizar la guerra significa sin más que todas las potencias formarán un corro mientras Austria estrangula tranquilamente a Serbia»)[56].

Aquella tarde, mientras seguían volando de un lado a otro de Europa los telegramas urgentes, Grey decidió ir como de costumbre a pasar el fin de semana en su retiro campestre cerca de Winchester[57]. Aunque era posible enviarle un telegrama, resulta una decisión curiosa en medio de unos acontecimientos que se sucedían con tanta rapidez. De regreso en Londres, Grey se enteró el lunes 27 de julio de que Alemania había rechazado tajantemente la propuesta de la mediación de las cuatro potencias, aduciendo, según afirmó Jagow, que ello equivaldría a una corte internacional de arbitraje, cosa que solo podría suceder si Rusia y el Imperio austrohúngaro, las dos partes directamente implicadas, lo solicitaban[58]. Gran Bretaña estaba por entonces cada vez más presionada por Rusia y Francia para que dejara claro cuál sería su respaldo. Buchanan, que se había reunido con Sazónov el domingo para instarlo a colaborar con el Imperio austrohúngaro para resolver la situación y a retrasar la movilización de Rusia en aras de la paz, cablegrafió a Londres el lunes que la posición de los rusos se había endurecido: «Ministro de Asuntos Exteriores respondió que no que logremos captar a Alemania para causa de paz a menos que proclamemos públicamente nuestra solidaridad con Francia y Rusia»[59]. En París, Izvolski le dijo a un diplomático francés durante una cena que la guerra era en verdad inminente y que era culpa de Gran Bretaña. Solo con que los británicos hubiesen dejado bien claro, al comienzo de la crisis, que pelearían junto a los rusos y los franceses, el Imperio austrohúngaro y Alemania hubieran vacilado. No sería igual que cuando la crisis bosnia, añadió amenazadoramente, en la que una Rusia débil se había visto obligada a echarse atrás. Esta vez Rusia estaba en posición de combatir[60]. El martes 28 de julio, Paul Cambon, que regresó a toda prisa desde París, donde había estado asesorando al gobierno en ausencia de Poincaré y Viviani, advirtió a Grey de que «si llegara a suponerse que Gran Bretaña se mantendría con certeza al margen de una guerra europea, la posibilidad de preservar la paz estaría en extremo peligro»[61]. Cambon, que había dedicado su estancia en Londres a convertir la entente cordial en algo más sólido que una tibia amistad, había temido desde el comienzo de la crisis que Grey «temblaría y vacilaría», y que Alemania por tanto se envalentonaría y entraría en acción. «Gran Bretaña se nos unirá sin duda al final —le aseveró no obstante a un colega en París—, pero será demasiado tarde»[62]. Cambon sufriría agónicamente durante la semana siguiente, tratando de extraer de Grey un compromiso firme.

A lo largo y ancho del continente se advertían actividades inusuales. Durante el fin de semana del 25 y el 26 de julio, unos espías alemanes informaron acerca de un incremento del tráfico radiofónico entre la torre Eiffel de París y una importante base militar del oeste de Rusia. Se decía que los guardias de frontera rusos estaban en alerta máxima, y que el material rodante de los ferrocarriles estaba siendo trasladado hacia las ciudades rusas cercanas a la frontera con Prusia oriental[63]. El 26 de julio, Guillermo, cuyo gobierno había abrigado la esperanza de mantenerlo prudentemente alejado en el mar del Norte, ordenó de repente a la flota alemana que escoltara su yate de regreso a Alemania. Al parecer, temía que Rusia estuviese planeando torpedearlo por sorpresa. También pensaba que Bethmann no tenía una adecuada comprensión de las cuestiones militares[64]. Al día siguiente, Poincaré y Viviani cancelaron abruptamente su visita programada a Copenhague y regresaron a todo vapor a Francia. Oleadas de sentimientos nacionalistas comenzaban a perturbar la calma veraniega. En San Petersburgo, multitudes, al principio pequeñas pero que fueron creciendo a lo largo de la semana, desfilaron portando retratos del zar Nicolás y la enseña nacional, y cantando «Salva a Tu pueblo, Señor»[65]. Cuando el propio Nicolás asistió a un teatro local en Krásnoie Seló, el público le dedicó en pie varias ovaciones espontáneas, y unos oficiales del ejército que también estaban presentes rompieron a cantar. En París la gente se manifestaba frente a la embajada del Imperio austrohúngaro, y en Viena «reina el más frenético entusiasmo», comunicó el embajador británico, cuando los ciudadanos intentaron manifestarse frente a la embajada rusa mientras que unos oficiales uniformados recibían clamorosos vítores. En Berlín, cuando llegó la noticia de la reacción serbia al ultimátum austriaco, grandes multitudes se reunieron para cantar canciones patrióticas y el himno nacional austriaco. Estudiantes universitarios subían y bajaban por el bulevar Unter den Linden coreando consignas patrióticas[66].

En Italia, sin embargo, las calles estaba tranquilas, y el embajador británico contó que la opinión pública condenaba tanto el papel de Serbia en el asesinato como la reacción del Imperio austrohúngaro, por considerarla severa en exceso. El público italiano aguardaba, señaló, con «una expectación un tanto angustiada». El gobierno, en su opinión, estaba buscando una razón plausible para eludir las obligaciones como miembro de la triple alianza[67]. El dilema del gobierno italiano era que no deseaba ver al Imperio austrohúngaro destruir Serbia y lograr con ello la hegemonía en los Balcanes, pero, por otra parte, tampoco quería enemistarse con los otros miembros de la alianza, en particular con Alemania. (Los italianos, como muchos otros europeos, tenían un respeto saludable, incluso exagerado, por el poderío militar alemán). Una verdadera guerra europea presentaba otro problema aún: si Alemania y el Imperio austrohúngaro ganaban, Italia quedaría todavía más a su merced, convirtiéndose en una suerte de estado vasallo. Asimismo, combatir del lado de la alianza dual podría resultar impopular de cara al interior, pues la opinión pública nacional seguía tendiendo a ver al Imperio austrohúngaro como el enemigo tradicional que había avasallado y oprimido a los italianos, como ahora estaba haciendo con los serbios. Una última consideración era la propia debilidad de Italia. Su armada sería diezmada si tenía que luchar contra la británica y la francesa, y su ejército necesitaba desesperadamente un periodo de recuperación tras la guerra contra el Imperio otomano a causa de Libia. De hecho, las fuerzas italianas seguían enfrentándose a una resistencia tenaz en sus nuevos territorios norteafricanos[68].

San Giuliani, el prudente y experimentado ministro de Asuntos Exteriores italiano, se hallaba durante aquel mes de julio en Fiuggi Fonte, en las colinas al sur de Roma, en un vano intento por curar su debilitante gota. (Las aguas del lugar tenían fama de curar los cálculos de riñón y contaban con el testimonio de Miguel Ángel, que decía que le habían librado de «el único tipo de piedra que no podía amar»). El embajador alemán ante Italia lo visitó allí el 24 de julio para comunicarle los detalles del ultimátum. A pesar de la considerable presión de Alemania y el Imperio austrohúngaro, San Giuliani adoptó entonces, como en las semanas siguientes, la posición de que Italia no estaba obligada a entrar en una guerra que a todas luces no era defensiva, pero que tal vez decidiera hacerlo bajo ciertas circunstancias; en concreto, la de que el Imperio austrohúngaro le ofreciera unos territorios habitados por italoparlantes. Y si este lograba conquistas en los Balcanes, Italia también había de ser compensada. El 2 de agosto, el gobierno del Imperio austrohúngaro, que se refirió irrespetuosamente a los italianos como «conejos poco fiables», cedió de mal grado a las presiones de Alemania y formuló una vaga oferta de compensación territorial, sin incluir ninguna parte del propio Imperio austrohúngaro, y solo si Italia participaba en la guerra. Al día siguiente, Italia declaró que permanecería neutral[69].

En Gran Bretaña, durante la última semana de julio la opinión pública se hallaba profundamente dividida, y tanto la fuerte ala radical del partido liberal como el partido laborista se oponían a la guerra. Cuando el gabinete se reunió en la tarde del lunes 27 de julio, los criterios contrapuestos tenían el mismo número de partidarios. Grey, entre ambigüedades, no propuso una línea de acción clara. Por una parte, dijo que si Gran Bretaña no se unía a Francia y a Rusia:

«Hubiera perdido naturalmente el derecho a su confianza para siempre, y Alemania casi con seguridad atacaría a Francia mientras Rusia se movilizaba. Si, por otra parte, decíamos que estábamos dispuestos a echar nuestra suerte con la entente, Rusia atacaría de inmediato a Austria. En consecuencia, nuestra influencia a favor de la paz dependía de nuestra aparente indecisión. Italia, deshonesta como de costumbre, estaba rehuyendo sus obligaciones para con la tríplice, sobre la base de que Austria no le consultó previamente el ultimátum»[70].

Después de la reunión, Lloyd George, el influyente ministro de Economía, que permanecía en el bando de los que querían la paz, le dijo a un amigo que «nuestra participación en esta guerra estaba fuera de toda discusión. Él no sabía de ningún ministro que estuviese a favor de ella»[71].

Al otro lado del canal de la Mancha, algunos líderes clave, que hasta entonces se habían mostrado belicosos, titubearon ahora brevemente. De vuelta en Berlín, el 27 de julio el káiser consideró aceptable la respuesta serbia al ultimátum. Falkenhayn, el ministro de la Guerra, escribió en su diario: «Pronuncia discursos confusos. Lo único que aflora con claridad es que él ya no desea la guerra, aún a costa de defraudar a Austria. Me doy cuenta de que ya no tiene el control de la situación»[72]. El zar le envió a Sazónov una nota proponiendo que Rusia uniera fuerzas con Francia y Gran Bretaña, y tal vez con Alemania e Italia, en un esfuerzo por preservar la paz, convenciendo al Imperio austrohúngaro y a Serbia de que llevaran su disputa ante el tribunal internacional de justicia de La Haya: «Tal vez quede algo de tiempo aún, antes de los fatales acontecimientos»[73]. Sazónov también se empeñó en sostener conversaciones directas con el Imperio austrohúngaro, y, desde Berlín, Bethmann le aconsejó al aliado de Alemania que participase, al parecer más para tener la oportunidad de hacer quedar mal a Rusia ante la opinión pública de la alianza dual que pensando en la paz.

Aunque el káiser y acaso Bethmann seguían aferrándose a las últimas esperanzas que se vislumbraban entre el aluvión de los acontecimientos, a estas alturas primaba ya en la cúpula alemana la impresión de que la guerra era inevitable. Asimismo, intentaban autoconvencerse de que Alemania era parte inocente. Moltke escribió en un sombrío memorándum del 28 de julio que Rusia estaría obligada a movilizarse cuando el Imperio austrohúngaro atacase Serbia, y que Alemania se vería obligada a acudir en ayuda de su aliado movilizándose a su vez. Rusia respondería atacando a Alemania, y entonces intervendría Francia. «De este modo, la alianza franco-rusa, tan a menudo alabada como un pacto meramente defensivo, creado solo para contrarrestar los planes agresivos de Alemania, entrará en acción, y comenzará la carnicería mutua entre las naciones civilizadas de Europa»[74]. Las conversaciones entre Rusia y el Imperio austrohúngaro comenzaron puntualmente el 27 de julio, solo para verse interrumpidas al día siguiente, cuando el Imperio austrohúngaro, presionado por Alemania para que actuara con rapidez, le declaró la guerra a Serbia[75].

La declaración de guerra del Imperio austrohúngaro hubiera resultado cómica de no haber tenido consecuencias tan trágicas. Habiendo cerrado melodramáticamente su embajada en Belgrado, Berchtold se encontró con que no tenía forma de comunicarle la noticia a Serbia. Alemania se negó a servir de emisaria, ya que seguía tratando de dar la impresión de que desconocía los planes del Imperio austrohúngaro; así pues, Berchtold recurrió a enviar un telegrama no cifrado a Pašić, método nunca antes empleado para una declaración de guerra. El primer ministro serbio, sospechando que alguien en Viena podía estar intentando engañar a Serbia para incitarla a atacar primero, no quiso creerlo, hasta que recibió la confirmación de las embajadas serbias en San Petersburgo, Londres y París[76]. En Budapest, Tisza pronunció un apasionado discurso en el parlamento húngaro en favor de la declaración, y el líder de la oposición exclamó: «¡Al fin!»[77]. Cuando Sujomlínov oyó la noticia, durante una cena en San Petersburgo, le dijo al comensal que tenía al lado: «Esta vez sí invadiremos»[78]. En la noche del 28 de julio, los cañones austriacos de la ribera norte del Sava disparaban contra Belgrado. A Europa le quedaba tan solo una semana de paz.