LA CRISIS BOSNIA:

CONFRONTACIÓN ENTRE RUSIA Y EL IMPERIO

AUSTROHÚNGARO EN LOS BALCANES

E n 1898, el káiser Guillermo II navegó en su yate, el Hohenzollern, por los Dardanelos hasta el mar de Mármara para visitar por segunda vez al sultán otomano, Abdul Hamid. Guillermo se complacía en verse como protector y amigo del Imperio otomano (y también estaba decidido a obtener tantas concesiones como fuese posible para Alemania, como por ejemplo el derecho a construir ferrocarriles en aquel territorio). Le atraía asimismo el glamour de la capital otomana. Constantinopla, una de las ciudades más espléndidas y antiguas del mundo, había conocido muchos grandes gobernantes, desde Alejandro Magno hasta el emperador Constantino, y mucho más recientemente Solimán el Magnífico. Los restos de columnas y ornamentos griegos, romanos y bizantinos incrustados en sus muros y cimientos, así como sus magníficos palacios, iglesias y mezquitas, daban fe del esplendor y caída de los grandes imperios.

La pareja real alemana fue transportada a remo hasta la costa en un esquife oficial, y mientras el káiser recorría a lomos de un caballo árabe las grandes murallas de la ciudad, la emperatriz hizo una excursión a la costa asiática del mar de Mármara. Aquella noche el sultán ofreció a sus huéspedes un suntuoso banquete, en una nueva ala de su palacio construida expresamente para la ocasión. Luego vino un magnífico espectáculo de fuegos artificiales. Abajo en el puerto, las luces eléctricas resaltaban las siluetas de los barcos de guerra alemanes que habían acompañado al yate del káiser. Para conmemorar su visita, este obsequió a la ciudad con una gran glorieta que contenía siete fuentes, hecha completamente en Alemania. Con columnas de pórfido, arcos de mármol, una cúpula de bronce decorada por dentro con mosaicos de oro y las iniciales de Guillermo y Abdul Hamid labradas en la piedra, esta glorieta se yergue hasta el día de hoy en un extremo del antiguo hipódromo, en el que otrora los romanos celebraban carreras de caballos y carros. Guillermo II había traído para el sultán el rifle alemán más reciente; pero, al ir a regalárselo, Abdul Hamid se echó atrás espantado, creyendo que el káiser iba a asesinarlo. El heredero de Solimán el Magnífico, el que hiciera temblar a Europa hacía casi cuatro siglos, era un déspota miserable, tan temeroso de los complots que siempre tenía a su lado a un eunuco, cuya única tarea era aspirar la primera bocanada de cada uno de sus cigarrillos.

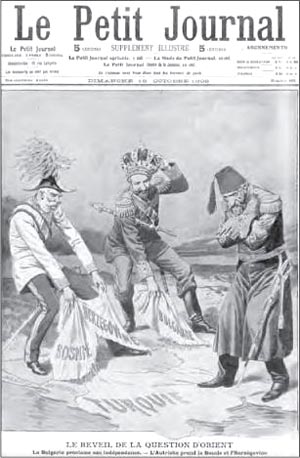

[14] Aunque África y gran parte del Pacífico se había dividido en 1900, el declive del Imperio otomano a las puertas de Europa ofreció aumentar tentaciones. Aquí el débil gobernante otomano Abdul Hamid II, observa sin poder hacer nada, mientras que Austria-Hungría en la forma de su emperador Francisco Ferdinand se apodera de las provincias otomanas de Bosnia y Herzegovina en 1908 y Fernando I de Bulgaria aprovecha la ocasión para anunciar el independencia de su reino, que todavía era nominalmente parte del imperio Otomano. La crisis resultante acentuó las tensiones en Europa.

El Imperio otomano, según la mayoría de los analistas, estaba condenado. Se hallaba prácticamente en bancarrota, endeudado principalmente con intereses extranjeros; sus súbditos se hallaban descontentos; y su administración era incompetente y corrupta. Fue un triste final para un imperio entre los más grandiosos que ha conocido en el mundo. Los turcos otomanos salieron del Asia central en el siglo XIII, y avanzaron implacablemente hacia el oeste a través de Turquía. En 1453 sus ejércitos tomaron Constantinopla. El último emperador bizantino buscó la muerte en combate —y la encontró—, y así, la que fuera el corazón de la cristiandad ortodoxa se convirtió en una ciudad musulmana. Los otomanos continuaron expandiéndose, por el norte hacia los Balcanes, en el confín sudeste de Europa, hacia Oriente medio y a lo largo de la costa sur del Mediterráneo hasta Egipto y más allá. Los gobernantes que intentaban detenerlos eran barridos, y sus pueblos subyugados. Para finales del siglo XV, el Imperio otomano controlaba la mayor parte de los Balcanes, y en 1529 sus ejércitos habían llegado hasta Viena, que logró, a duras penas, resistir el asedio. Una década más tarde cayó Budapest, y la mayor parte de Hungría pasó a formar parte del imperio. Hacia la mitad del siglo XVII, habiendo alcanzado su mayor extensión, el Imperio otomano en Europa contenía totalmente, o en parte, los actuales territorios de Hungría, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia y Grecia. Los otomanos se adueñaron también de un gran trozo de lo que es hoy Ucrania y el Cáucaso meridional (donde emergerían después las naciones de Georgia, Armenia y Azerbaiyán). Además, el imperio incluía Turquía, el Oriente medio árabe desde la frontera con Persia hasta el extremo sur de la península arábiga, y gran parte del norte de África hasta llegar a Marruecos por el oeste.

Para ser un imperio, el régimen otomano era relativamente blando. Los otomanos, en su mayoría musulmanes suníes, habían permitido a sus súbditos, entre los cuales había muchas variedades de cristianos y judíos, así como musulmanes chiíes, conservar sus propias prácticas religiosas; y, dentro de ciertos límites, sus muchas identidades étnicas, desde kurdos hasta serbios y húngaros, pudieron preservar sus lenguas y sus culturas. Pero, con el paso de los siglos, el imperio había entrado en decadencia. Sus flotas fueron derrotadas en el Mediterráneo; y en tierra, su gran rival, el imperio austriaco, lo iba empujando poco a poco hacia el sur, arrebatándole Hungría en 1699. Durante el siguiente siglo, Austria y Rusia lo despojaron de otros territorios, y en el XIX Francia y Gran Bretaña se sumaron a esta depredación; capturando, los franceses Argelia y Túnez, y los británicos Egipto y Chipre. Lo que estaba destruyendo también al Imperio otomano, además del paso del tiempo y el resurgir de sus enemigos, era el auge del nacionalismo en todos sus confines, sobre todo en la parte europea. Grecia obtuvo su independencia en 1832, mientras que Serbia, Rumanía y Bulgaria pasaron de la autonomía dentro del imperio a la plena independencia.

Al producirse la largamente esperada desintegración final del Imperio otomano, sus restantes territorios, que eran inmensos en Oriente medio y aún considerables en los Balcanes, quedarían disponibles. Si bien las ambiciones rivales de Alemania, Francia, Rusia y Gran Bretaña en Oriente medio y el norte de África volvieron a alimentar las tensiones en Europa, era la rivalidad entre el Imperio austrohúngaro y Rusia la que, a fin de cuentas, constituía el mayor peligro para la larga paz de Europa. Ambas potencias tenían en juego intereses vitales e incompatibles. Mientras que al Imperio austrohúngaro no le interesaban los territorios asiáticos de los otomanos, no tenía más remedio que preocuparse por lo que sucediera en su patio trasero de los Balcanes. No podía sentarse a contemplar una expansión de Serbia o de Bulgaria, pues ambas probablemente aprovecharían cualquier oportunidad para ampliar su territorio, lo que a su vez bloquearía las rutas comerciales del Imperio austrohúngaro por el sur hacia Constantinopla y los puertos en el Egeo; o, en el caso de Serbia, amenazaría sus posesiones en el Adriático a lo largo de la costa dálmata. Además, el surgimiento de uno o más estados sudeslavos grandes favorecería la disolución del propio Imperio austrohúngaro, despertando las expectativas nacionales de sus propios sudeslavos en Croacia, Eslovenia y el sur de Hungría. Y si los estados balcánicos gravitaban hacia Rusia, como bien podía suceder, el Imperio austrohúngaro se enfrentaría a una formidable coalición.

Rusia, por su parte, no podía cruzarse de brazos mientras el control de los estrechos otomanos caía en manos de otra potencia. Pasaba por esas aguas una parte tan importante del comercio de Rusia, cerca del cuarenta por ciento solo en 1912, que cualquier bloqueo debilitaría fatalmente su economía. También había razones históricas y religiosas: Constantinopla fue en su día la capital del imperio bizantino, del que Rusia se consideraba su heredera. La perspectiva de que el Imperio austrohúngaro, una potencia católica, la ocupase, era casi tan mala, al menos para los devotos ortodoxos, como que la tuvieran los musulmanes. Tampoco podían los paneslavos rusos, un grupo cada vez más vociferante, tolerar que sus compatriotas eslavos en los Balcanes, la mayoría de los cuales eran ortodoxos como ellos, cayeran bajo la influencia del Imperio austrohúngaro.

En el siglo XIX, las grandes potencias, lideradas por Gran Bretaña, habían prestado su apoyo al «enfermo de Europa», entre otras cosas para impedir justamente una peligrosa rapiña por sus territorios. El intento de Rusia, tras su victoria sobre el Imperio otomano en 1878, por hacerse con una buena porción de los territorios europeos otomanos y crear una gran Bulgaria que comprendiese los territorios macedonios, fue atajado por las demás potencias, que devolvieron Macedonia a los otomanos, dejando una pequeña Bulgaria, nominalmente como un protectorado otomano. Macedonia, que tenía una gran población cristiana, se vio rápidamente reducida a una miseria mayor que antes merced a la suma de la incompetencia otomana y las actividades de los distintos cristianos balcánicos fuera del Imperio otomano, que no hacían más que reñir entre sí y financiar diferentes grupos terroristas para generar conflictos entre los macedonios.

En el acuerdo de 1878, el Imperio austrohúngaro fue compensado en el oeste, permitiéndosele ocupar y administrar Bosnia-Herzegovina, otro protectorado nominal otomano. También se le permitió conservar tropas en un pequeño apéndice, el Sanjak de Novi Pazar, que se extendía hacia el sur desde Bosnia-Herzegovina. Esto impedía a Serbia unirse con Montenegro por el oeste, y dejaba al Imperio austrohúngaro en posesión de un estrecho corredor a través del cual se comunicaba con Macedonia, todavía territorio otomano, y más al sur con el Egeo. Los nuevos territorios resultaron problemáticos desde el principio; el Imperio austrohúngaro tuvo que enviar un número considerable de tropas para sofocar un levantamiento de los musulmanes bosnios que no querían someterse al gobierno cristiano.

Para finales de siglo, tanto Rusia como el Imperio austrohúngaro habían reconocido la amenaza potencial de un conflicto entre ambos por causa de los restos del Imperio austrohúngaro; y, en 1897, llegaron a un acuerdo respecto al statu quo territorial en los Balcanes, comprometiéndose además a no interferir en los asuntos internos de los estados balcánicos ya existentes. Rusia prometió respetar los derechos del Imperio austrohúngaro en Bosnia-Herzegovina. Finalmente, las dos potencias se opondrían conjuntamente a toda agitación contra los principios que acababan de pactar. En 1900, Alois von Aehrenthal, un diplomático austriaco, desde San Petersburgo, escribió con optimismo a Goluchowski, el ministro de Asuntos Exteriores, en Viena, que Rusia y el Imperio austrohúngaro estaban aprendiendo a confiar el uno en el otro: «Sin confianza, son imposibles los avances diplomáticos en los Balcanes. La cuestión más importante será intensificar el proceso de la confianza»[1]. Él esperaba que tal vez algún día fuese posible llegar a un acuerdo sobre zonas de influencia en los Balcanes, donde el Imperio austrohúngaro dominase la parte occidental, y Rusia las aguas entre el mar Negro y el Mediterráneo, así como Constantinopla. Los progresos realizados durante los años siguientes parecían confirmar sus esperanzas. «Ya han pasado los tiempos —decía Lamsdorff, el ministro ruso de Asuntos Exteriores en 1902—, en que Rusia y el Imperio austrohúngaro estaban siempre en pugna solo por amor a los pueblos balcánicos». En 1903, al deteriorarse la situación en Macedonia, las dos potencias firmaron otro acuerdo a fin de presionar conjuntamente a las autoridades otomanas para que llevaran a cabo urgentes reformas allí. Al año siguiente, cuando Rusia se vio envuelta en la guerra contra Japón, firmó un acuerdo de neutralidad con el Imperio austrohúngaro que permitió a Rusia trasladar tropas desde la frontera entre ambos hacia el este[2].

En 1906, sin embargo, presionado por Francisco Fernando, su sobrino y heredero, Francisco José hizo dos nombramientos importantes que inauguraron una política nueva y más activa en el Imperio austrohúngaro: Conrad tomó el mando como jefe del estado mayor, y Aehrenthal pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores. Muchos, especialmente en la nueva generación de oficiales y funcionarios, esperaban que ahora la monarquía dual detuviese su lento suicidio y demostrara que aún se encontraba viva y poderosa; que los éxitos en asuntos internos y en política exterior se alimentaran mutuamente para crear un estado más fuerte, ya que dichos logros despertarían la simpatía de los habitantes del imperio por su estado multinacional y por la propia dinastía. Un Imperio austrohúngaro revitalizado podría también liberarse de su humillante dependencia de Alemania, y demostrar que era un actor independiente en la escena mundial. Si bien estos dos hombres coincidían en cuanto a los objetivos globales, el ministro de Asuntos Exteriores prefería emplear la diplomacia antes que la guerra. Conrad, que abogaba incesantemente por la guerra, describiría más tarde a Aehrenthal como «un bobo vanidoso y autocomplaciente, que materializaba sus ambiciones tan solo en mezquinas ambigüedades diplomáticas y en triunfos superficiales»; y afirmaba que Aehrenthal veía el ejército como una sombrilla que había que dejar en el armario hasta que lloviese[3]. Esto, como gran parte de lo que decía Conrad sobre sus colegas, era injusto. Aehrenthal estaba dispuesto a emplear la guerra, pero solo si era absolutamente necesario.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores era alto y un poco encorvado; de rasgos finos y regulares, y párpados caídos, a través de los cuales escudriñaba con mirada miope. Aehrenthal siempre parecía cansado; decía Bülow, que lo encontraba «reservado, indolente, casi apático»[4]. Pero era de hecho muy trabajador y había dedicado su vida a la política exterior del Imperio austrohúngaro, ejerciendo, entre otras cosas, de respetado embajador en Rusia. Al igual que la mayoría de sus colegas, provenía de la aristocracia. «Nuestro cuerpo diplomático —decía un oficial del estado mayor—, es como una muralla china. No hay entrada posible para la gente de fuera, para quienes no pertenece a ese círculo»[5]. La familia de Aehrenthal eran aristócratas checos que habían ascendido socialmente por haber prestado servicios al estado. (Sus enemigos gustaban de señalar que tenía antepasados burgueses, tal vez incluso algún judío por alguna rama). Pero distaba de ser checo en sus lealtades; como muchos de su clase, Aehrenthal era cosmopolita, y su alianza fundamental era con la dinastía y el Imperio austrohúngaro. En su trabajo era tenaz, taimado, artero e implacable. Su debilidad era la tendencia a complicar demasiado las cosas. Tampoco era bueno aceptando consejos. El conde Leopold Berchtold, su colega y más tarde sucesor, deploraba su «terrorífica costumbre de no tomar en cuenta los hechos que no encajasen en su complicado castillo de naipes»[6].

Aunque Aehrenthal era profundamente conservador y compartía la antipatía de buena parte de su clase hacia el liberalismo y el socialismo, creía que el Imperio austrohúngaro tendría que implementar reformas para sobrevivir. Al igual que su mentor Francisco Fernando, soñaba con crear un bloque sudeslavo dentro del imperio, que limase de algún modo las interminables tensiones entre las mitades austriaca y húngara. Además, este nuevo componente actuaría como un imán para los sudeslavos de los Balcanes, Serbia, Montenegro o Bulgaria, y los atraería hacia la órbita del Imperio austrohúngaro, tal vez incluso hasta quedar incorporados a él[7]. En los asuntos exteriores, Aehrenthal compartía la firme convicción de sus predecesores de que la alianza alemana era crucial para la supervivencia del imperio; pero al mismo tiempo soñaba con reducir la creciente bipolarización de Europa y establecer una relación más fuerte con Rusia. Anhelaba ver renacer la liga de los tres emperadores del Imperio austrohúngaro, Alemania y Rusia, para promover las causas, que él veía interrelacionadas, del conservadurismo y la estabilidad en Europa[8]. Sus años en San Petersburgo le habían valido reputación de prorruso (a la que contribuyó, según Bülow, el romance que tuvo con una hermosa socialite)[9], y prefería trabajar con los rusos siempre que fuera posible.

Sin embargo, bajo Aehrenthal, el Imperio austrohúngaro y Rusia entrarían en un grave y acaso irresoluble conflicto por el destino de Bosnia-Herzegovina, una provincia otomana pequeña y pobre en la parte occidental de los Balcanes. La política de moderación y cooperación en los Balcanes que había existido entre las dos potencias se vino abajo, para ruina de ambas. Lo que desde hacía tiempo venían temiendo, una confrontación armada allí, estuvo a punto de suceder en 1908, y de nuevo en 1912 y 1913, hasta que finalmente estalló en 1914, arrastrando a la guerra a la mayor parte de Europa.

La espiral descendente del Imperio otomano convertía en difícil de resistir la tentación de hacerse con sus despojos. También el Imperio austrohúngaro, que nunca había sido una potencia colonialista, se había terminado contagiando del imperialismo circundante, y algunos, Conrad entre ellos, empezaban a pensar en adquirir colonias, ya fuese en los mismos Balcanes o más allá, en el Asia otomana. Rusia, por su parte, se había vuelto hacia occidente tras su derrota a manos de Japón en 1905, y Europa, con sus aliados reales y potenciales en los Balcanes había ganado importancia para ella. Gozar de influencia allí equivalía a demostrar que Rusia seguía siendo una gran potencia. Ya en 1907, el acuerdo con el Imperio austrohúngaro de mantener el statu quo en los Balcanes comenzaba a resquebrajarse, a raíz del conflicto entre las dos potencias; por ejemplo, sobre las reformas necesarias en el territorio otomano de Macedonia[10].

También las propias naciones balcánicas, que habían ido emergiendo del Imperio otomano a lo largo del siglo XIX, desempeñaban ahora un papel en los asuntos internacionales. Tenían que maniobrar entre las dos grandes potencias de Rusia y el Imperio austrohúngaro, y simultáneamente vigilarse unas a otras. A través de la obra de poetas e historiadores, con el auge de las comunicaciones modernas, y con el auge de la idea proveniente de Europa occidental de que los seres humanos estaban justamente divididos en razas o naciones, las que fueran identidades religiosas o étnicas bien diferenciadas se estaban solidificando en los nacionalismos búlgaro, griego, serbio, rumano o montenegrino. Por desgracia, para la paz en la zona, los caprichos de la historia y la mezcla de pueblos a lo largo y ancho de los Balcanes implicaban que cualquiera de estas naciones emergentes pudiera aducir algún derecho sobre el territorio de otra; y en el caso de Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, sobre lo que quedaba de los territorios europeos del Imperio otomano. Las naciones balcánicas venían a incrementar la complejidad e inestabilidad de las relaciones internacionales de la región, pues sus gobiernos, dominados las más de las veces por nacionalistas radicales, apelaban a los nexos étnicos o religiosos, o escudriñaban el pasado buscando argumentos para adquirir más territorios: a expensas de las otras naciones; a expensas del Imperio otomano; o, en el caso de Serbia y Rumanía, a expensas del Imperio austrohúngaro.

Rumanía, bajo Carlos I, un gobernante fuerte y decidido que provenía de la rama católica de los Hohenzollern, había logrado liberarse del Imperio otomano hacia 1880; mas para los nacionalistas rumanos el estado no se hallaba aún completo. Unos tres millones de personas cuya lengua era el rumano vivían, no siempre felices, bajo el gobierno húngaro en Transilvania. (La población total de la propia Rumanía no llegaba a los siete millones). Por otra parte, Rumanía se hallaba en malos términos con Bulgaria y su gran vecino Rusia, dos países que se habían anexionado territorios sobre los que Rumanía consideraba tener legítimo derecho. Como una vez dijera Aehrenthal, la política del Imperio austrohúngaro hacia Rumanía debía «impedir que el odio alimentado artificialmente hacia Hungría se volviese más fuerte que el muy fundamental miedo a Rusia»[11].

En 1883, presionado por Bismarck, el rey Carlos había firmado una alianza defensiva secreta con el Imperio austrohúngaro; pero, como solo él y un par de ministros conocían su existencia, Viena nunca pudo estar del todo segura de que Rumanía sería un aliado en una guerra general. Analizando la posición estratégica del Imperio austrohúngaro, Conrad esperaba que, en el mejor de los casos, Rumanía pudiera desplegar unas dieciséis divisiones contra Rusia; la segunda mejor opción era la neutralidad de Rumanía, la cual por lo menos inmovilizaría a algunas fuerzas rusas; y la peor, que Rumanía cambiase de bando. El káiser alemán, que tenía una fe exagerada en los lazos familiares, creía que, por ser el miembro de mayor rango de la dinastía Hohenzollern, podía garantizar la lealtad de Carlos a la triple alianza[12]. En los años que precedieron a la Gran Guerra, el archiduque Francisco Fernando contempló la posibilidad de entregar Transilvania a Rumanía para así debilitar a los húngaros, a quienes odiaba, y consolidar la amistad con Rumanía[13]. El archiduque, además, simpatizaba con Carlos, que se aseguró de que su duquesa, Sofía, fuera recibida con todos los honores reales en Bucarest, algo que Francisco José le había negado[14]. Tales esperanzas eran ilusorias: los húngaros jamás hubieran aceptado perder la que muchos consideraban cuna de la nación húngara. Desafortunadamente para el futuro de la alianza secreta, los húngaros siguieron negando sus derechos políticos a los rumanos de dentro de sus fronteras. Hasta 1914, los tres millones de rumanos de Hungría tenían cinco diputados en el parlamento húngaro, mientras que los diez millones de habla húngara tenían casi cuatrocientos[15].

El vecino de Rumanía por el sur, Bulgaria, estuvo más ligado a Rusia en las primeras etapas de su independencia. Los búlgaros, a diferencia de los rumanos, que hablaban una lengua latina y a quienes les gustaba verse como descendientes de colonos romanos, hablaban una lengua eslava cercana al ruso, y habían recabado el apoyo y el aliento de Rusia durante la década de 1870, cuando lucharon por liberarse del yugo otomano. Aunque sus sueños de una Bulgaria grande e independiente quedaron bloqueados en 1878, los búlgaros, para desgracia para la futura estabilidad de los Balcanes, se aferraron a la idea de que las únicas fronteras justas para su país eran aquellas de las que habían disfrutado fugazmente. En la década de 1880, pese a las objeciones de Rusia, que se había erigido en amo y protector de Bulgaria, el gobierno búlgaro tomó la iniciativa de poner bajo su administración la provincia otomana de Rumelia oriental. El zar Alejandro III, el padre de Nicolás, se enfureció. No solo despojó de su rango en el ejército ruso al príncipe Alejandro, al que habían hecho venir de Alemania para gobernar Bulgaria, sino que hizo cuanto pudo por echarlo del trono de Bulgaria. En 1886, el zar logró su objetivo, y al año siguiente Bulgaria eligió a otro príncipe alemán, que llegaría a ser conocido entre sus súbditos y en toda Europa como Fernando el Zorro. Las relaciones entre Bulgaria y Rusia permanecieron frías. Desde el punto de vista de los rusos, su país había desperdiciado recursos y derramado valiosa sangre rusa en la guerra contra los otomanos por liberar a los búlgaros, los cuales habían demostrado una pasmosa ingratitud. Hacia el comienzo del siglo XX, los rusos, pese a toda la retórica de la hermandad paneslava, veían a Bulgaria, con su evidente interés en separar a Macedonia del Imperio otomano, como un peligro para la estabilidad de los Balcanes, para el acuerdo sobre su statu quo con el Imperio austrohúngaro en 1897, y para la seguridad en los estrechos otomanos.

Con el mayor competidor de Rusia por la influencia en los Balcanes, el Imperio austrohúngaro, las relaciones de Bulgaria eran un poco más cálidas: le vendía armas y dominaba su comercio internacional. Desde el punto de vista de la monarquía dual, Bulgaria tenía otro punto a su favor. No era como Serbia; no había búlgaros viviendo en el Imperio austrohúngaro que pudieran ser seducidos por los cantos de sirena del nacionalismo de sus compatriotas de fuera de las fronteras del imperio[16]. En 1891, pocos años después de que Fernando se convirtiera en príncipe de Bulgaria, Francisco José lo invitó a Viena. Cuando los rusos protestaron, el ministro de Asuntos Exteriores de la monarquía dual se mostró sorprendido: «el pequeño Fernando» conocía a Francisco José desde niño. De modo que, en 1904, cuando Bulgaria y Serbia firmaron un acuerdo aduanero, este hizo sonar campanas de alarma en Viena, donde se sospechaba que ambas potencias balcánicas se encaminaban hacia una unión[17].

Las relaciones entre el Imperio austrohúngaro y Serbia, que fue liberándose gradualmente del Imperio otomano en el siglo XIX para convertirse en un estado independiente en 1878, en un principio fueron buenas. En las décadas de 1880 y 1890 la economía serbia se imbricó estrechamente con la de su gran vecino del norte, y el primer rey serbio, Milán, llegó a sugerirle al Imperio austrohúngaro en 1885 que se anexionase su país a cambio de una buena pensión para que él pudiese abdicar y disfrutar de los antros de placer de Europa. Viena rechazó la oferta por miedo a cómo pudiera tomárselo Rusia, y el ministro de Asuntos Exteriores le dijo al infeliz Milán que tenía el deber de permanecer en su país y ser un buen gobernante[18]. En los años siguientes, Milán se ganó la animadversión de los nacionalistas serbios por su servilismo hacia el Imperio austrohúngaro y por escandalizar aún a sus partidarios discutiendo con su mujer, nacida en Rusia, en diversos cafés de Belgrado. En 1889, ya divorciado de ella, Milán logró finalmente abdicar en favor de su hijo de trece años, Alejandro. Por desgracia para la familia y para Serbia, el niño creció convirtiéndose en una astilla del palo paterno. En 1900 se casó con una mujer mayor de muy dudosa reputación. En 1903 ambos fueron asesinados, junto con el primer ministro y el ministro de la Guerra, de un modo especialmente brutal, por unos oficiales nacionalistas. Pedro Karadjordjevic, de una dinastía rival, ascendió al trono y, tras un periodo de turbulencia política, los radicales ultranacionalistas, comandados por el cauto y astuto Nikola Pašić, tomaron el gobierno y lo conservaron hasta el final de la Gran Guerra.

El asesinato no solo colocó a Serbia en una nueva senda de confrontación con el Imperio austrohúngaro, sino que también contribuyó a generar la cadena de acontecimientos que condujo al verano de 1914. En 1906, dando una clara muestra de que el nuevo régimen de Belgrado estaba decidido a liberarse del Imperio austrohúngaro, el gobierno serbio, que hasta el momento le compraba la mayor parte de su armamento a la monarquía dual, firmó un sustancioso contrato con la firma francesa Schneider[19]. En represalia, el Imperio austrohúngaro suspendió su tratado de comercio con Serbia y le cerró las fronteras a sus exportaciones (principalmente de ganado), con el espurio pretexto de que los animales tenían enfermedades. La «guerra de los cerdos» duró hasta 1911, pero no logró doblegar a Serbia. Aunque su economía se resintió, los serbios consiguieron el apoyo de otros países, como por ejemplo Francia —que tenía dinero para prestar y armas para vender—, pero sobre todo Rusia.

El nuevo régimen de Belgrado no solo fue hostil desde el principio a su gran vecino del norte, sino además intensamente rusófilo. Rusia, mientras tanto, movida en parte por el sentimiento y en parte por el cálculo, llegó a sentirse en la obligación de defender a su hermano menor balcánico. Pero al hermanito no lo movían solo el odio y el miedo al Imperio austrohúngaro, sino también unas grandes ambiciones. Los nacionalistas serbios recurrían a la historia para reclamar lo que en el siglo XIII había sido el reino del zar Dušan, y esto incluía las tierras al sur de Serbia, ocupadas principalmente por albaneses, búlgaros y turcos. Montenegro era más indiscutiblemente serbio, pero su familia gobernante estaba con frecuencia en pugna con la dinastía serbia, de modo que aquello tal vez tendría que esperar. Además, el rey montenegrino, el astuto Nicolás I, había casado muy bien a sus numerosas hijas, a dos con archiduques rusos, a otra con el heredero al trono de Italia y a otra con el propio rey Pedro de Serbia. Además de la historia, los nacionalistas serbios empleaban pruebas lingüísticas y étnicas para argumentar que los demás sudeslavos, los en su mayoría católicos croatas, y los musulmanes de Bosnia-Herzegovina, eran en realidad serbios renegados cuya religión debía de ser la ortodoxa; por tanto, Bosnia, Herzegovina, Dalmacia, Istria, Croacia y Eslovenia, todas comprendidas en el Imperio austrohúngaro, podrían pasar a formar parte de una Gran Serbia. Hacia el siglo XX, el auge de un movimiento transnacional yugoslavo, que tomó su nombre del término serbocroata para «sudeslavo», estaba siendo motivo de enorme preocupación para los Habsburgo, pues sus propios sudeslavos iban a Belgrado a celebrar congresos y mítines, y se hablaba con fervor de una eventual unión de serbios, croatas, eslovenos y búlgaros[20].

Para los nacionalistas serbios, Bosnia-Herzegovina era simultáneamente una herida abierta y una tentación. La población de la provincia era serbia u ortodoxa (términos que eran prácticamente sinónimos) en un cuarenta y cuatro por ciento; musulmana en un treinta y tres por ciento; y croata o católica en alrededor del veintidós por ciento[21]. Desde el punto de vista de los nacionalistas serbios, los croatas y los católicos podían considerarse parte de la nación serbia, aun cuando ellos mismos no fuesen conscientes. Estas provincias estaban bajo el control del Imperio austrohúngaro, al que los nacionalistas serbios veían cada vez más como un enemigo, pero —y esto era importante— seguían perteneciendo nominalmente al Imperio otomano. Si ese imperio desaparecía definitivamente, tal vez con un poco de ayuda de sus vecinos en los Balcanes, Bosnia y Herzegovina bien pudieran pasar a formar parte de una Gran Serbia. Esto a su vez le daría a Serbia una frontera con Montenegro y más unidad, así como un acceso al Adriático, cosa que Serbia, por no tener costas, necesitaba desesperadamente para su comercio. Algunos agitadores serbios ya estaban en acción en Macedonia, y a partir de 1900 se fueron trasladando cada vez más hacia Bosnia-Herzegovina. La prensa serbia, tanto en Belgrado como en Sarajevo, denunciaba la tiranía del Imperio austrohúngaro y llamaba a los pueblos de las provincias a un levantamiento. En 1907, los serbios de Bosnia-Herzegovina celebraron sus propias elecciones a una asamblea nacional, que se reunió en Sarajevo, para exigir un estado independiente del Imperio otomano[22].

El Imperio austrohúngaro, que había administrado las provincias de manera eficiente, aunque autocrática, tenía pocos partidarios en Bosnia-Herzegovina. Como los húngaros habían insistido en no invertir fondos comunes allí, ni construir siquiera ferrocarriles que no beneficiasen de algún modo a Hungría, Bosnia-Herzegovina continuó siendo una zona atrasada y más bien rural. En un infructuoso intento por captar a los terratenientes, que eran principalmente musulmanes, los gobernadores provinciales habían dejado intacto el arcaico sistema de latifundios, ganándose con ello la animadversión de los arrendatarios, serbios en su mayoría. Mientras que los musulmanes tendían a volver la vista hacia Constantinopla, los serbios miraban cada vez más a Belgrado. Solo los croatas mostraban alguna lealtad por el Imperio austrohúngaro[23]. «Cuando estuve por primera vez aquí, en 1892 —escribió un prominente liberal desde Viena—, había una atmósfera de pujante progreso, bien meditado y lleno de fervientes esperanzas en el futuro; hoy en día, la tónica es la inactividad, la duda y la aprensión»[24]. Habría que reconocer que la monarquía dual aportó más seguridad que sus predecesores otomanos, y que logró algunos avances en las comunicaciones y en la educación; pero, como ocurrió a menudo en otros imperios coloniales, aquellos avances sirvieron también para crear una clase culta de nacionalistas.

Para cuando Aehrenthal ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, Serbia se había convertido para los líderes del Imperio austrohúngaro en su vecino más peligroso en los Balcanes, y en una amenaza que socavaba el imperio en Bosnia-Herzegovina y despertaba anhelos nacionalistas entre sus propios sudeslavos. En el Imperio austrohúngaro muchos sacaban la conclusión de que aquellos conflictos terminarían con la desaparición de Serbia. Conrad y sus colegas militares abogaban por resolver el problema declarando la guerra a Serbia y anexionándola al imperio. Aunque Aehrenthal en un inicio le dijo a Izvolski, su homólogo ruso, que su objetivo era preservar la paz en los Balcanes y mejorar las condiciones de los cristianos bajo el gobierno turco (y, por supuesto, mantenerse en los mejores términos con Rusia), ya en 1907 había perdido la esperanza de ganarse a Serbia por medios pacíficos[25]. En un memorándum del año siguiente, Conrad describía la perspectiva, prometedora para el Imperio austrohúngaro, de que el creciente antagonismo entre Serbia y Bulgaria a causa de Macedonia desembocase en guerra. Aehrenthal esperaba que, de ser así, el Imperio austrohúngaro podría hacerse con lo que quedase de Serbia. A la larga, podría emerger una Albania independiente, con costas en el Adriático y bajo la protección del Imperio austrohúngaro. (De manera oportuna, los albaneses, posiblemente el pueblo más antiguo de los Balcanes, y con una lengua diferente a la de sus vecinos eslavos, estaban empezando a desarrollar un nacionalismo propio e independiente). En cuanto a Bulgaria, en el escenario ideal para Viena, quedaría severamente endeudada después de su guerra contra Serbia, y por tanto obligada a depender del Imperio austrohúngaro[26].

«Es necesario —escribió Aehrenthal en un memorándum en febrero de 1907—, poner fin a nuestra pasividad». Mientras lidiaba con Serbia, el Imperio austrohúngaro debería aprovechar y anexionarse Bosnia-Herzegovina. Esto ayudaría a compensar los territorios que la monarquía dual había perdido en la unificación de Italia. El emperador podía entonces otorgar una constitución a las nuevas provincias y unificarlas con las demás partes sudeslavas del Imperio austrohúngaro, añadiendo así un tercer elemento a la monarquía dual[27]. Un imperio fuerte y revitalizado podría volver a desempeñar un papel independiente en los asuntos de Europa, en lugar de ser «serviles ovejas» de Alemania. El káiser había expresado el año anterior en la conferencia de Algeciras que el imperio ocupaba «un brillante segundo lugar», y Viena estaba aún resentida por ello. Aehrenthal le dijo a Berchtold, que lo había sucedido como embajador en San Petersburgo: «Considero que un énfasis fuerte en la alianza germano-austrohúngara, en las actuales circunstancias, no es muy inteligente, ni cumple ningún objetivo; al menos desde nuestra perspectiva»[28].

Aehrenthal pensaba que la escena internacional de aquel momento favorecía que el Imperio austrohúngaro consolidase su posición en los Balcanes, económica y políticamente, construyendo ferrocarriles; o que —y este era un elemento clave— regularizase el estatus de Bosnia-Herzegovina, incorporándola formalmente al imperio. A Alemania, que tenía miedo de verse aislada tras su revés en la crisis marroquí de 1905-1906, no le quedaría más opción que apoyar a su aliado. Francia mostraba buena disposición, y en cualquier caso estaba ocupada con su nuevo papel en Marruecos. Gran Bretaña, que tradicionalmente se había mostrado amistosa con el Imperio austrohúngaro, representaba ahora un problema. Estaba estrechando relaciones con Rusia, y al demandar una intervención internacional para implementar reformas en Macedonia, estaba tratando de socavar la posición del Imperio austrohúngaro en los Balcanes[29]. Eduardo VII había visitado a los reyes de España e Italia; ¿significaba esto un nuevo intento de cercar al Imperio austrohúngaro y a Alemania[30]? No obstante, no era probable que Gran Bretaña interviniese en los Balcanes, a menos que los estrechos otomanos estuviese en peligro. Rusia, fuesen cuales fuesen sus sentimientos, quedó debilitada tras la guerra contra Japón, y sus tentativas de acercamiento a los británicos no habían cuajado todavía en una amistad. «Sí, sí —le dijo Aehrenthal a un colega de menor rango que intentó convencerlo de la necesidad de colaborar con Izvolski, el ministro ruso de Asuntos Exteriores—, pero obviamente, si no nos apoya en las buenas y en las malas en los Balcanes, ¡yo seré el que recurra PRIMERO a los ingleses!»[31].

Aehrenthal se daba cuenta de que remover las cosas en los Balcanes comportaba riesgos. El panorama internacional era en general favorable, según le dijo Aehrenthal al consejo de ministros comunes del Imperio austrohúngaro en el otoño de 1907, pero contenía puntos problemáticos, como los propios Balcanes o Marruecos, y había fuerzas turbulentas desatadas por el mundo. «El escenario está preparado, los actores listos, solo falta el vestuario para que comience la función. La segunda década del siglo XX bien podría ser testigo de sucesos muy graves. Y, en vista de todo el material inflamable que hay, podrían perfectamente desencadenarse incluso antes»[32]. En 1908 Aehrenthal estuvo cerca de inflamar ese material, pero la suerte se puso momentáneamente de parte suya, y del mundo.

A inicios de aquel año, Aehrenthal anunció a los delegados reunidos de Austria y Hungría que pretendía construir un ferrocarril hacia el sur, que atravesara el Sanjak de Novi Pazar, y que, penetrando en Macedonia, se comunicara con el ferrocarril otomano que llegaba hasta los puertos del Egeo, o hasta Constantinopla. Aunque Aehrenthal dijo como de pasada que el ferrocarril propuesto era meramente económico y que, por lo tanto, no contravenía ninguno de los acuerdos existentes sobre los Balcanes, nadie fuera del Imperio austrohúngaro le creyó, ni tampoco gran parte de la prensa extranjera. Los serbios, con toda razón, veían el ferrocarril como un instrumento para afianzar el dominio del Imperio austrohúngaro sobre el Sanjak, para impedir así una unión entre Serbia y Montenegro, y extender la influencia de la monarquía dual en el Imperio otomano. Los británicos estaban convencidos de que el Imperio austrohúngaro maniobraba en secreto para bloquear las reformas propuestas junto con los rusos para Macedonia, a cambio de que el sultán diese su aprobación al ferrocarril[33]. Otra cosa que inquietaba a los británicos era el otro miembro de la alianza dual. La carrera armamentista naval seguía su curso, y el Reichstag se aprestaba en marzo a aprobar otra de las mociones navales de Tirpitz. El ferrocarril propuesto venía también a debilitar otro proyecto que tenían los serbios y los rusos: construir un ferrocarril desde el Danubio hasta el Adriático, a través de Macedonia. Los rusos, que no habían sido advertidos debidamente, estaban furiosos con Aehrenthal; un ferrocarril, que en aquella época era un modo seguro de expandir la influencia política, contravenía su acuerdo de 1897 con el Imperio austrohúngaro para respetar el statu quo en los Balcanes[34]. Izvolski, el frívolo y engreído ministro ruso de Asuntos Exteriores, tomó el ferrocarril del Sanjak como un insulto personal, y se quejó de Aehrenthal ante el embajador alemán: «Me ha arrojado una bomba entre las piernas»[35]. El ministro austrohúngaro de Asuntos Exteriores no se echó atrás; en cualquier caso, no necesitaba a Izvolski, al que consideraba un liberal peligroso y demasiado influenciado por el nuevo amigo de Rusia, Gran Bretaña[36].

Pero Izvolski, que era objetivo con respecto a la débil posición de Rusia tras la guerra contra Japón, estaba dispuesto a continuar el diálogo con Aehrenthal acerca del resto de los planes de su homólogo —que el Imperio austrohúngaro se anexionase de inmediato Bosnia-Herzegovina—, pues se percataba de que tal vez Rusia pudiera obtener en las negociaciones algo que siempre había deseado: algún tipo de control sobre los estrechos otomanos. Ambos ministros de Asuntos Exteriores habían iniciado sus conversaciones en persona en el otoño de 1907, cuando Izvolski visitó Viena, y estas continuaron por carta, a pesar del gran revuelo en torno al ferrocarril del Sanjak, hasta el verano de 1908. Aunque no marcó ningún calendario, Aehrenthal dejó bien claro que pretendía llevar a cabo la anexión. A cambio, estaba dispuesto a ceder los derechos del imperio en el Sanjak y a retirar sus guarniciones. Izvolski, quien, como él mismo comentara más tarde, no tenía con qué negociar, sugirió que Rusia aceptaría la anexión si el Imperio austrohúngaro le brindaba su apoyo para modificar los acuerdos internacionales relativos a los estrechos otomanos, para que se les permitiera a los barcos de guerra rusos, y solo a ellos, moverse libremente entre el mar Negro y el Mediterráneo.

En junio Izvolski también recibió, o eso creía él, la garantía de otro respaldo. Para fortalecer la entente entre sus dos naciones, Eduardo VII y Nicolás II se reunieron aquel mes en sus respectivos yates junto al puerto báltico ruso de Reval (actualmente Tallin, en Estonia). Ambos monarcas y sus consejeros, una formidable selección —que incluía a Charles Hardinge, el jefe del ministerio de Asuntos Exteriores en Londres, el almirante Jacky Fisher, Stolipin e Izvolski—, discutieron asuntos de interés común, tales como los peligros de la carrera armamentista naval entre Gran Bretaña y Alemania, la tormentosa situación de Macedonia y un proyecto para compartir la construcción de un ferrocarril desde la costa sur de Persia hasta la frontera rusa en el norte de este país (que, convenientemente, competiría con el ferrocarril que Alemania tenía previsto construir desde Constantinopla hasta Bagdad)[37]. Aunque Hardinge negaría después que los británicos hubiesen hecho ninguna promesa a los rusos en relación con el estrecho del Bósforo, Izvolski regresó a San Petersburgo firmemente convencido de que los británicos apoyarían una revisión favorable a Rusia de los acuerdos internacionales relativos al estrecho[38].

La reunión de Reval tuvo otra consecuencia de gran alcance: el káiser vio en ella otra evidencia de que su tío y los otros «granujas» estaban conspirando para cercar a Alemania[39]. Esto ponía de relieve, una vez más, la importancia de la alianza con el Imperio austrohúngaro. «Nosotros, aliados con Austria —se jactó Guillermo ante uno de sus oficiales navales favoritos con ocasión de la reunión en Reval—, no tememos una alianza de Francia, Rusia e Inglaterra, pues somos bastante fuertes. Nuestro ejército no tiene nada que envidiar a ningún otro, y nuestra armada no está hecha de cartón, aunque de momento no pueda equipararse a la inglesa»[40]. En el lejano sur, en el Imperio otomano, los reformistas del comité para la unión y el progreso concluyeron que la reunión de Reval implicaba que Gran Bretaña y Rusia estaban planeando repartirse Macedonia[41]. A finales de julio, los «Jóvenes Turcos» se amotinaron contra el sultán y lo obligaron a aceptar una constitución. Esto a su vez forzó a que Aehrenthal acelerase su calendario para la anexión de Bosnia-Herzegovina. Si los Jóvenes Turcos lograban establecer un gobierno fuerte, serían un adversario mucho más difícil que el viejo sultán. Los diarios europeos informaron de que el viejo régimen de Constantinopla se proponía revertir la desintegración del Imperio otomano en los Balcanes y demás regiones. Los Jóvenes Turcos invitaron deliberadamente a los habitantes de las dos provincias a enviar representantes al nuevo parlamento de Constantinopla.

Hacia el final del verano, Aehrenthal obtuvo la aprobación de su gobierno para llevar a cabo la anexión. También envió un memorándum a Izvolski, el 27 de agosto, en el que expresaba la esperanza de que Rusia se mostrara «amistosa y comprensiva» si las circunstancias obligaban al Imperio austrohúngaro a anexionarse Bosnia-Herzegovina. En recompensa, repitió, el Imperio austrohúngaro retiraría sus tropas del Sanjak. No se comprometió a nada más, alegando que esperaba que Rusia y el Imperio austrohúngaro pudiesen trabajar juntos en aras de preservar el statu quo en el resto de los Balcanes. Ante Schoen, el amable e ineficaz ministro alemán de Asuntos Exteriores, Aehrenthal minimizó la posibilidad de que a Rusia le preocupara esta anexión: «El oso gruñirá y bramará, pero no morderá ni golpeará con sus zarpas». Izvolski no tenía la menor intención de bramar: estaba dispuesto a aceptar la anexión, y lo único que quería era ver si Rusia podía obtener algo a cambio de no oponerse[42].

El 16 de septiembre, Aehrenthal e Izvolski se reunieron discretamente en el castillo medieval de Buchlau, en Moravia, que pertenecía a Berchtold, el embajador del Imperio austrohúngaro en San Petersburgo. Su objetivo era negociar un acuerdo satisfactorio para ambos sobre la anexión, y abrir el debate sobre los estrechos otomanos. A estas alturas, ambos ministros de Asuntos Exteriores se tenían ya una mutua antipatía y desconfianza; cuando Berchtold entró en la sala donde se reunían para decirles que el almuerzo estaba listo, los encontró furiosos. Aehrenthal afirmó más tarde que tuvo que oír a Izvolski quejarse del ferrocarril del Sanjak durante casi toda la mañana. Izvolski, por su parte, dijo sentirse completamente exhausto tras horas de «muy tormentosas negociaciones». Hacia el final del día, sin embargo, los dos hombres habían llegado al parecer a un acuerdo: Rusia se mostraría comprensiva si el Imperio austrohúngaro tenía que anexionarse Bosnia-Herzegovina, y el Imperio austrohúngaro abandonaría por su parte el Sanjak, apoyando además las propuestas de Rusia para la modificación de los acuerdos sobre los estrechos otomanos; y Montenegro y Serbia se podrían repartir el Sanjak si el Imperio otomano se desmoronaba. Finalmente, y esto llegaría a ser muy importante, ambos reconocerían a Bulgaria si esta, en un futuro cercano, como parecía probable, declaraba su plena independencia. Cuando Izvolski le telegrafió las noticias a Nicolás, el zar quedó «extraordinariamente complacido»[43]. Berchtold estaba tan encantado con que su castillo hubiese sido testigo de una reunión tan trascendental que de inmediato hizo colocar una placa conmemorativa[44]. Aehrenthal regresó a Viena e Izvolski se pasó la noche jugando al bridge con su anfitrión. Los rusos tenían acaso más suerte con los cartas que con las negociaciones internacionales[45].

No se conservó ningún registro de la reunión, y cuando todo el asunto de Bosnia-Herzegovina estalló y se convirtió en una grave crisis internacional, ambos hombres dieron sus propias versiones de lo ocurrido; difiriendo, como era de esperar, en algunos detalles clave. ¿Consiguió Izvolski un acuerdo firme de compensación por parte de Aehrenthal, a saber, el apoyo ruso a la anexión y el apoyo austrohúngaro a que Rusia obtuviera lo que deseaba en los estrechos otomanos? Aehrenthal lo negaba. Queriendo exculparse, Izvolski afirmaría luego que Aehrenthal lo había traicionado al llevar a cabo la anexión demasiado pronto; según él, Rusia no había tenido tiempo de preparar a la opinión internacional para discutir el tema de los estrechos otomanos. Esto no es enteramente cierto: cuando Izvolski abandonó Buchlau, él sabía que la anexión sobrevendría pronto, probablemente justo después de que las delegaciones de los parlamentos austriaco y húngaro celebrasen su reunión anual a comienzos de octubre[46]. Y puede que Izvolski hubiese planeado una traición por su parte, convocando una conferencia internacional de las potencias para autorizar la anexión. Como escribiera Izvolski a San Petersburgo poco después de la reunión en Buchlau: «Austria aparecerá en calidad de acusado, mientras que nosotros haremos el papel de los defensores de los eslavos balcánicos, e incluso de Turquía». (Aehrenthal insistiría más tarde en que lo más que aceptó pactar el Imperio austrohúngaro fue una conferencia para ratificar la anexión una vez consumada)[47]. Puede decirse, como mucho, que en Buchlau ambos hombres hicieron un trato cínico para obtener cuanto pudieran del Imperio otomano, y ninguno de ellos previó el inmenso revuelo internacional que vendría después.

Tras la reunión en Buchlau, Izvolski emprendió una gira, planeada desde hacía tiempo, por las capitales de Europa, mientras que Aehrenthal informaba a sus aliados, Alemania y Rusia, acerca de sus intenciones para con Bosnia-Herzegovina, sin darles una fecha específica. Pero la anexión no era el único movimiento en los Balcanes que se vio acelerado por el ascenso al poder de los Jóvenes Turcos. Bulgaria, irritada desde hacía tiempo por su estatus como parte del Imperio otomano, se preparaba para aprovechar la ocasión y declarar su independencia. Izvolski había hecho su mejor esfuerzo por disuadir a los búlgaros; no quería que aquello pareciera un complot generalizado para destruir al Imperio otomano. Además, los otomanos todavía eran lo bastante fuertes como para atacar a Bulgaria[48]. Aehrenthal no tenía esas preocupaciones. Cuando el príncipe Fernando visitó Budapest a finales de septiembre, Aehrenthal le dio a entender, con indirectas claras, que las cosas podrían estar a punto de cambiar en los Balcanes, y sugirió que Bulgaria tuviese cuidado. No le dijo a Fernando que el Imperio austrohúngaro planeaba anexionarse Bosnia-Herzegovina el 6 de octubre, y Fernando, cuyo apodo de «el Zorro» no se había ganado por casualidad, no le dijo que Bulgaria iba a anunciar su independencia el día anterior[49]. Bulgaria llevó a cabo su plan y Fernando, que ahora ostentaba el título de zar, apareció vestido a la manera de un emperador bizantino, con ropas confeccionadas para él por un proveedor de trajes de atrezzo[50]. El anuncio austrohúngaro sobre Bosnia-Herzegovina llegó, según lo previsto, al día siguiente, y proclamó que la anexión tenía todo el respaldo de Rusia. Como los rusos nunca obtuvieron lo que esperaban a cambio —la apertura del estrecho para sus barcos de guerra—, se sintieron estafados. Por su parte, el Imperio austrohúngaro no se vio en la necesidad de compensarlos ni a ellos ni a Serbia, que también reclamaba Bosnia-Herzegovina. Juntas, la declaración de independencia búlgara y la anexión generaron una gran inestabilidad en los Balcanes, enemistaron a Rusia con el Imperio austrohúngaro y arrastraron a los aliados de cada uno a una gran crisis internacional con conversaciones de guerra que duraron hasta la siguiente primavera.

La noticia de la anexión no fue una sorpresa total para Europa. El embajador del Imperio austrohúngaro en París había entregado tres días antes una carta confidencial de Francisco José al presidente francés, pues este estaría ausente durante el fin de semana y los rumores sobre la anexión se habían filtrado inevitablemente. El embajador se mostró impenitente, escribiéndole a Aehrenthal: «Sé demasiado bien que soy impulsivo por naturaleza, pero a mi edad es difícil modificar un rasgo básico»[51]. Berchtold, que llevó al zar una carta parecida, tuvo que perseguir el yate imperial por el golfo de Finlandia. Los rusos se molestaron por la rapidez con que tuvo lugar la anexión y por el hecho de no haber sido informados oficialmente hasta el día en que ocurrió. (Berchtold, de hecho, quería renunciar a su cargo de embajador del Imperio austrohúngaro por considerar que Aehrenthal no había sido del todo honesto con Izvolski)[52]. En la Duma y en la prensa, hubo una tempestad de protestas contra el traspaso de aquellas dos provincias habitadas por compatriotas eslavos a manos del Imperio austrohúngaro, e Izvolski fue blanco de ataques cada vez más severos por no haber salvaguardado los intereses de Rusia en los Balcanes. Dentro del gobierno, los demás ministros estaban ya disgustados además por el hecho de que ni Nicolás ni Izvolski se hubieran molestado en informarles sobre las conversaciones con el Imperio austrohúngaro hasta después de la reunión en Buchlau. Stolipin, el primer ministro, amenazó con renunciar, y él y Vladimir Kokóvtsov, el ministro de Finanzas, lideraron el ataque contra Izvolski una vez que la noticia de la anexión llegó a Rusia. Nicolás comenzó a evitar a su ministro de Asuntos Exteriores, y este sintió que su posición se iba debilitando con el paso de los meses[53].

Alemania también se sintió ofendida por el modo en que se hizo el anuncio: el káiser opinaba que Aehrenthal no había jugado limpio con Rusia y se quejó de que se había enterado de la noticia por los periódicos. El veterano embajador del Imperio austrohúngaro, el conde Ladislaus Szögyény, se vio obligado a visitar a Guillermo en su pabellón de caza para suavizar las cosas. Después de un viaje de muchas horas en tren, el desdichado Szögyény fue llevado en lo que él describió como un «espléndido automóvil imperial», que al poco rato volcó[54]. A Guillermo le preocupaba, con razón, que Alemania pudiese perder la influencia en Constantinopla que había ido acumulando laboriosamente a lo largo de los años. También pensaba que Aehrenthal había alejado innecesariamente a Rusia, cuando la alianza dual todavía tenía esperanzas de separarla de la entente[55]. Al final, sin embargo, los alemanes sentían que no tenían más opción que respaldar a su principal aliado. En 1914 volverían a enfrentarse a este dilema.

En el Imperio austrohúngaro hubo reacciones contrapuestas. En tanto el gobierno húngaro acogió positivamente el incremento territorial, dejó bien claro que no aceptaría un tercer miembro, Sudeslavia, en la monarquía dual. En consecuencia, el estatus de Bosnia-Herzegovina permanecería, como dijera un político húngaro, «flotando en el aire como el ataúd de Mahoma», bajo la administración del ministro adjunto de Finanzas en Viena[56]. A los sudeslavos del imperio, que empezaron a hacerse cada vez más activos políticamente, no les hizo excesiva gracia la anexión. La emergente coalición serbocroata dentro del parlamento croata se opuso de manera abierta. El gobernador de Croacia arrestó a unos cincuenta diputados y los acusó de traición. El juicio subsiguiente fue una farsa, con jueces parciales y pruebas endebles o falsificadas, y el veredicto de culpables tuvo que ser anulado. «Este juicio fue un fruto temprano de la política anexionista —escribió el principal periódico húngaro—. Todo absolutamente en él fue político»[57]. La falsificación también jugó un papel en otro juicio sensacionalista de la misma época. El doctor Heinrich Friedjung, un destacado historiador nacionalista, además de una figura política, publicó unos artículos en que alegaba tener pruebas de que algunos líderes importantes de la política sudeslava estaban pagados por Serbia. Resultó que los documentos habían sido convenientemente suministrados (y falsificados) por el ministerio de Asuntos Exteriores de la monarquía dual. Ambos juicios fueron una vergüenza para el gobierno, y para Aehrenthal en particular, y sirvieron para distanciar aún más a los sudeslavos del imperio.

Sin embargo, entre las clases dirigentes del Imperio austrohúngaro, la noticia de la anexión fue acogida con júbilo. «¡Hemos demostrado a Europa una vez más que aún somos una gran potencia! ¡Muy bien!», escribió Francisco Fernando a Aehrenthal, aconsejándole luego que tratara con puño de hierro a las nuevas provincias y respondiera con balas o con un par de ahorcamientos ejemplares a cualquier intento serbio de infiltrar agitadores. El archiduque confiaba en que sería posible manejar cualquier reacción hostil por parte de las demás potencias. «La ira de Gran Bretaña es costosa, pero el gordo Eddy ya se habrá consolado con unas pocas botellas de champán y la compañía de un puñado de supuestas damas»[58].

No iba a resultar tan fácil. En este punto, el ministerio de Asuntos Exteriores se hallaba dominado por la desconfianza hacia Alemania y la alianza dual. Los británicos también estaban molestos por el incumplimiento del Imperio austrohúngaro de los acuerdos internacionales sobre los Balcanes, así como preocupados por el impacto que tendría esto para el Imperio otomano. El gobierno liberal apoyaba a los Jóvenes Turcos, y no quería que se vieran debilitados. Y si el Imperio otomano llegaba a colapsar los intereses británicos en el extremo oriental del Mediterráneo, quedarían amenazados. La política británica en esta crisis fue un delicado equilibrio entre apoyar al Imperio otomano, contrarrestar la influencia alemana y austrohúngara en la región, y mantenerse en los mejores términos posibles con Rusia, sin llegar a respaldar las modificaciones que esta quería en los acuerdos sobre los estrechos otomanos. (Los británicos sugirieron al final abrirlos a los barcos de guerra de todos los países; naturalmente, esto era lo último que los rusos deseaban)[59].

Desde el punto de vista británico, la crisis llegó en un mal momento. La amenaza naval, con sus temores de una invasión alemana, estaba en su apogeo (un diputado dijo saber con certeza que unos agentes alemanes habían escondido cincuenta mil rifles máuser y siete millones de cartuchos en el corazón de Londres)[60], y el gobierno tenía que afrontar las peticiones de más presupuesto para la armada británica. A finales de octubre, The Daily Telegraph publicó su famosa entrevista con el káiser, en la que Guillermo culpaba al gobierno británico de las malas relaciones entre Gran Bretaña y Alemania, lo que excitó a la opinión pública británica contra Alemania. Como comentara Grey al embajador británico en Berlín: «En estos momentos no es seguro para ninguna nación incurrir en provocaciones»[61]. Para empeorar las cosas, hubo una grave crisis entre Francia y Alemania, que comenzó a causa de tres desertores alemanes de la legión extranjera francesa en el norte de África. El 25 de septiembre, los franceses habían capturado a los desertores, que estaban siendo ayudados por el cónsul alemán en Casablanca. El gobierno alemán exigió de inmediato una disculpa y, como de costumbre por aquellos años, se empezó a hablar enseguida de guerra. Hacia el mes de noviembre, el gobierno británico estaba considerando seriamente sus opciones en caso de que comenzaran las hostilidades entre Francia y Alemania[62]. Por fortuna, la cuestión quedó zanjada cuando ambas partes acordaron remitirse a un arbitraje.

Además del incidente de Casablanca, los franceses estaban absortos ante todo en sus problemas internos, con un auge de la militancia entre las clases trabajadoras, y con el nuevo y agresivo nacionalismo de la derecha. Lo último que deseaba Francia era verse arrastrada a una disputa en los Balcanes, donde apenas tenía intereses. Al igual que Gran Bretaña, quería estabilidad en el Imperio otomano y paz en los Balcanes. El setenta u ochenta por ciento de la deuda del Imperio otomano, Serbia y Bulgaria estaba en poder de inversores franceses[63]. No obstante, aunque al ministro de Asuntos Exteriores de aquel momento, Stephen Pichon, no le gustaban Rusia ni la alianza rusa, reconocía que Francia no tenía otra opción que respaldar a su aliado, de modo que denunció la anexión y apoyó el llamamiento de Rusia a una conferencia internacional. En privado, los franceses informaron a los rusos de que Francia esperaba cooperar con Gran Bretaña en el tema de los estrechos otomanos y, al agravarse la crisis, exhortaron a los rusos a ser razonables y encontrar una solución pacífica[64].

En Constantinopla, hubo ataques a los negocios austrohúngaros y se acosaba en la calle a ciudadanos de la monarquía dual, mientras que el gobierno otomano apoyaba un boicot comercial contra el Imperio austrohúngaro. La reacción más furiosa de todas se produjo, comprensiblemente, en Serbia. Inmensas manifestaciones desfilaron por las calles de Belgrado y una turba trató de destrozar las ventanas de la embajada austrohúngara. El príncipe heredero dijo que él, como todos los serbios, estaba dispuesto a morir por una Gran Serbia. (Nunca tuvo oportunidad de hacerlo: se le retiró de la sucesión al año siguiente por matar a patadas a un sirviente en un ataque de furia, y murió de viejo en la Yugoslavia de Tito en 1972). Se creó un nuevo grupo paramilitar, Narodna Odbrana [defensa nacional], que jugaría un importante papel en la política de los años siguientes, y algunos voluntarios serbios, con la complicidad del gobierno, se filtraron por las fronteras de Bosnia-Herzegovina para fomentar la oposición al Imperio austrohúngaro[65].

El gobierno serbio envió representantes a toda Europa para conquistar a la opinión pública. Además, exigió una compensación; aunque carecía de bases legales para ello. «¡Dadnos un pasto o un molino! —rogó el embajador serbio en Londres a su homólogo austrohúngaro—, cualquier cosa para aplacar a nuestro país»[66]. Pero Serbia pedía mucho más: el Sanjak de Novi Pazar, que le permitiría comunicarse con Montenegro, e incluso revertir la anexión. Montenegro también pidió una compensación: en concreto, el fin de las condiciones impuestas por el acuerdo de 1878 que le impedía, entre otras cosas, tener una armada. Tanto Serbia como Montenegro tomaron medidas para movilizar a sus ejércitos y encargaron nuevas armas en el extranjero[67]. Como presagio ominoso de lo que vendría después, los funcionarios serbios hablaban de ir a la guerra si fuera necesario. A finales de octubre, Nikola Pašić, que sería primer ministro en 1914, exhortó a los líderes rusos, incluido el propio zar, y a sus ministros, así como a otros prominentes paneslavistas, a mantenerse firmes contra el Imperio austrohúngaro, pasara lo que pasara. En una conversación con Izvolski, Pašić insinuó que Serbia pudiera verse obligada a actuar por su cuenta, «si se trata de la existencia, el honor y la dignidad del pueblo»[68].

Izvolski, que hacía unas pocas semanas se vanagloriaba del éxito de sus negociaciones con el Imperio austrohúngaro, quedó consternado ante la reacción internacional y, según sus propias palabras, furioso con Aehrenthal por la anexión prematura, antes de que Rusia hubiera podido organizar sus propias demandas. Los rusos, dijo cruelmente Berchtold, dejaron de ser un exuberante pavo real para convertirse en un pavo frenético[69]. A Aehrenthal, habiendo conseguido lo que deseaba y contando con el apoyo alemán, no le preocupaba esto en absoluto. Cuando Izvolski denunció a voces la traición de Aehrenthal, este simplemente amenazó con revelar sus anteriores comunicaciones secretas y su propia versión del trato en Buchlau, lo que debilitaría los alegatos de Izvolski de que él no sabía nada. Aehrenthal se negó rotundamente a celebrar la conferencia internacional en que ahora insistía Izvolski, así como a conceder compensación alguna al Imperio otomano, y mucho menos a Serbia o a Montenegro, por mucho que dijesen o hiciesen los dos estados balcánicos.

Conrad, que había apoyado decididamente la anexión, instó a su gobierno a aprovechar la oportunidad para librar una guerra preventiva contra Serbia y Montenegro, y también contra Italia, si daba señales de intervenir: prometió que podía derrotar a los tres fácilmente. El Imperio austrohúngaro era capaz de desplegar más de 700 000 hombres a lo largo de sus fronteras meridionales; mientras que Serbia tenía como máximo 160 000; Montenegro solo 43 000; e Italia, que muy probablemente no combatiría, 417 000. Además, el equipamiento y la instrucción del Imperio austrohúngaro eran muy superiores a los de sus enemigos[70]. Una vez derrotada, Serbia quedaría incorporada al imperio. Para Aehrenthal, que comprendía las dificultades políticas, esto último era demasiado; lo más que haría con Serbia sería obligarla a integrarse en una unión aduanera. Aunque prefería dirimir el conflicto por el camino diplomático más barato, ciertamente, no descartaba la guerra[71]. Cerca del inicio de la crisis, escribió a Francisco Fernando: «Acaso sea inevitable el conflicto entre nosotros y Serbia en el curso de los próximos meses, y tan pronto esto sea evidente, abogo por demonizar a Serbia con toda la energía posible»[72].

Durante todo aquel invierno de 1908-1909, dijo un funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores en Viena, la guerra pareció a punto de estallar[73]. Conrad logró que el gobierno aprobase acelerar los preparativos de guerra: encargó nuevos armamentos, trasladó fuerzas a Bosnia-Herzegovina y retrasó la desmovilización de los reclutas cuyo servicio había terminado. Asimismo, incrementó sus fuerzas en la frontera del Imperio austrohúngaro con Serbia y se preparó para movilizar fuerzas en Galitzia, cerca de la frontera con Rusia[74]. Francisco Fernando, a pesar de su odio hacia los «bellacos balcánicos», procuró frenar el decidido impulso belicista de Conrad. «Por favor, contenga a Conrad —le escribió el archiduque al ayudante de este—, tenemos que detener este belicismo. Sería tentador aplastar a los serbios […] ¿pero de qué nos sirven tan fáciles laureles cuando nos arriesgamos a una guerra imposible en tres frentes? Ahí sí que se acabaría la canción»[75]. Desafortunadamente, para cuando estallara otra crisis en los Balcanes en 1914, Francisco Fernando ya no estaría allí para abogar por la mesura.

Mientras Aehrenthal disfrutaba del éxito de su anexión, Izvolski, que estaba en París al conocerse la noticia, continuó su cada vez más desesperada gira por las capitales europeas, tratando de recabar apoyo al menos para una conferencia internacional. (Bülow comentó maliciosamente que en realidad demoraba su regreso a San Petersburgo porque la bella y extravagante madame Izvolski quería hacer sus compras de navidad)[76]. Los propios aliados de Rusia a lo único a lo que se ofrecieron fue a promover el fin de la crisis. Cuando aquel noviembre los rusos preguntaron a quemarropa a Grey qué haría Gran Bretaña si Rusia declaraba la guerra al Imperio austrohúngaro por los Balcanes, este intentó ganar tiempo: «Depende enormemente de cómo empezare la pelea, y quién fuere el agresor». En privado, sin embargo, Grey dijo a sus colegas más próximos: «Sería muy difícil para Gran Bretaña no implicarse»[77]. En Berlín, Bülow se mostró solidario (no había perdido aún la esperanza de reconquistar Rusia), pero le dijo que Alemania no podía hacer nada. Los alemanes sabían que la situación financiera de Rusia era mala y calculaban, acertadamente, que no estaba en posición de combatir. El káiser escribió alegremente «farol» en los memorandos que llegaban a su despacho con la noticia de que Izvolski amenazaba con ir a la guerra[78]. Cuando este regresó a San Petersburgo a principios de noviembre, Berchtold lo encontró roto. «Yacía desmadejado en su butaca. Tenía los ojos apagados, la voz ronca, y hablaba como un moribundo»[79]. Izvolski tenía buenas razones para estar deprimido; había logrado que Rusia pareciera débil y aislada a ojos del mundo, y su propia posición había quedado gravemente dañada. Sus mismos colegas, liderados por Stolipin, dejaron claro que Izvolski ya no podía tener carta blanca en política internacional, sino que debía consultar con el consejo de ministros. Para empeorar las cosas, resultó que ni él ni nadie en el ministerio de Asuntos Exteriores ruso, como Aehrenthal señaló muy complacido, sabían que Rusia había acordado un par de veces, en las décadas de 1870 y 1880, no oponerse a la anexión de Bosnia-Herzegovina. «Comprenderás —escribió el zar a su madre—, qué sorpresa tan desagradable es esta, y en qué posición tan embarazosa estamos»[80].

La llegada del invierno a los Balcanes volvió improbable la perspectiva de la guerra hasta marzo del año siguiente; pero las intensas gestiones diplomáticas continuaron. En tanto Gran Bretaña, Francia y Rusia seguían insistiendo públicamente en una conferencia, la primera de ellas, en realidad, estaba dispuesta a firmar acuerdos bilaterales. Tomó la iniciativa de promover un convenio entre Bulgaria y el Imperio otomano, en el cual los otomanos reconocieran la independencia de Bulgaria a cambio de una compensación que cubriese, por ejemplo, los ferrocarriles que habían sido construidos con financiación otomana. Aunque el zar Fernando (como se llamaba ahora) había prometido ser un manso corderito, se negó a pagar la suma exigida por los otomanos y amenazó con declararles la guerra. Los británicos convencieron a los rusos para que aportasen los fondos necesarios. En principio se llegó a un acuerdo en diciembre de 1908, pero el regateo por los flecos se extendió hasta abril del año siguiente[81].

A comienzos de 1909, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano también habían pactado que el primero le pagaría al segundo una indemnización a cambio de que este reconociese la anexión. Aquí Gran Bretaña intervino a favor del Imperio otomano, recibiendo por ello un pago importante. Esto sirvió para persuadir a la opinión pública del Imperio austrohúngaro de que Gran Bretaña era un enemigo decidido, capaz incluso, según creía Aehrenthal, de utilizar los conflictos balcánicos para desatar una guerra general a fin de vérselas con la armada alemana. «Si Inglaterra espera someternos —le dijo a Friedjung—, encontrará en mí entonces a un firme adversario, que no le hará fácil la victoria»[82]. En ambos países, la prensa pasó al ataque con entusiasmo. La larga amistad entre Gran Bretaña y el Imperio austrohúngaro durante todo el siglo XIX fue cayendo en el olvido a medida que las líneas divisorias de Europa iban quedando claramente establecidas.

La cuestión más difícil de zanjar a raíz de la anexión era el tema de la compensación a Serbia; complicada por el hecho de que Rusia respaldaba sus demandas, mientras que Alemania apoyaba al Imperio austrohúngaro. Lo más que Aehrenthal estaba dispuesto a ofrecer a Serbia eran algunas concesiones económicas, como el acceso a un puerto en el Adriático; pero solo si Serbia reconocía la anexión y accedía a convivir pacíficamente con el Imperio austrohúngaro. El gobierno serbio se mantuvo intransigente, y, cuando la primavera derritió las nieves balcánicas, los rumores de guerra volvieron a recorrer las capitales de Europa. El gobierno alemán, recordando su derrota en la pasada crisis marroquí, respaldaba firmemente a su aliado. «Esta vez —decía Kiderlen, el ministro alemán interino de Asuntos Exteriores—, los otros están a punto de ceder»[83]. Lo que por entonces no se había hecho público era que Alemania le había asegurado al Imperio austrohúngaro que, si una guerra de este con Serbia conducía a una intervención rusa, los términos de la alianza dual entrarían en vigor y Alemania se uniría al Imperio austrohúngaro en la fuerza. Esa misma promesa la iba a repetir en la crisis de 1914.

En San Petersburgo, Stolipin, que continuaba oponiéndose a la guerra, le dijo a comienzos de marzo al embajador británico que la opinión pública rusa estaba tan firmemente a favor de Serbia que el gobierno no podría resistirse a acudir en su defensa: «Rusia tendría en tal caso que movilizarse, y entonces sería inminente una conflagración general»[84]. En Berlín, donde el incidente de The Daily Telegraph estaba creando su propia crisis, el partido que abogaba por la guerra, que incluía a militares de alto rango, la veía como un medio para que Alemania lograse escapar de sus problemas, tanto internos como internacionales[85]. Al káiser, que todavía estaba recuperándose del colapso provocado por aquel incidente, no le entusiasmaba en exceso la idea de la guerra, pero al parecer tampoco se opuso activamente a ella. Andaba demasiado ocupado, dijo un cortesano, «en asuntos urgentes tales como los nuevos tipos de correas y pasadores para las cadenas de los yelmos, las costuras dobles para los pantalones de los soldados y sus frecuentes inspecciones del guardarropa»[86]. En Viena, Aehrenthal hablaba de la guerra con toda naturalidad: «El pillo serbio quería robar las manzanas de nuestro jardín: lo hemos atrapado, y solo lo dejaremos ir si promete enmendarse para siempre»[87].

A mediados de marzo el gobierno serbio rechazó el ofrecimiento del Imperio austrohúngaro en un tono que los británicos encontraron innecesariamente provocador. Mientras Aehrenthal redactaba una respuesta, el gobierno alemán decidió actuar, enviando una suerte de ultimátum a San Petersburgo con el mensaje de que el gobierno ruso tenía que reconocer la anexión. Si Alemania recibía «cualquier respuesta evasiva, condicional o poco clara», esta sería tomada como una negativa de parte de Rusia: «Entonces nos retiraremos y dejaremos que los acontecimientos sigan su curso»[88]. El 23 de marzo, el gobierno ruso, informado por su ministro de la Guerra de que su ejército no podía aspirar a enfrentarse al Imperio austrohúngaro, capituló[89]. Serbia cedió una semana más tarde, y envió una nota a Viena en la que prometía dejar de protestar por la anexión, desistir de sus preparativos militares y disolver las milicias voluntarias que habían surgido, así como coexistir con el Imperio austrohúngaro «en términos amistosos y de buena vecindad»[90]. En San Petersburgo, Berchtold invitó a Izvolski y Nicolson, el embajador británico, y a sus esposas, a una cena de «fin de crisis»[91]. El káiser envió al zar un huevo de Pascua en agradecimiento por ayudar a preservar la paz[92]. Un tiempo después dijo públicamente en Viena que él mismo había preservado la paz permaneciendo hombro con hombro con Francisco José, como un caballero de brillante armadura[93].

Pese a la firme postura de Alemania, lo cierto es que la crisis generó preocupaciones entre sus líderes acerca de la preparación del país para la guerra. Bülow, que inicialmente había sido gran partidario de Tirpitz y su programa naval, tenía ya problemas para que el Reichstag aprobase los fondos necesarios. Y, como le dijera a Holstein poco antes de la anexión: «No podemos debilitar el ejército, pues nuestro destino se decidirá en tierra firme». Durante la misma crisis, Bülow le preguntó a quemarropa a Tirpitz si la armada sería capaz de resistir un ataque británico. El almirante recurrió a su respuesta habitual: «En unos pocos años, nuestra flota será tan fuerte que un ataque, incluso por parte de Gran Bretaña, implicaría una grave riesgo militar»[94]. Antes de ser relevado de su cargo en el verano de 1909, Bülow comenzó a explorar la posibilidad de poner fin a la carrera armamentista naval con Gran Bretaña. Su sucesor, Bethmann Hollweg, era básicamente de la misma opinión, y encontró un público receptivo en Gran Bretaña, donde los elementos radicales en el gabinete y en el parlamento, liderados por Lloyd George, el ministro de Hacienda, estaban decididos a recortar el presupuesto y a aligerar las tensiones con Alemania. Las conversaciones comenzaron en el otoño de 1909 y continuaron hasta el verano de 1911, cuando se vieron interrumpidas por una nueva crisis a causa de Marruecos. Sus probabilidades de éxito, entonces o después, resultan debatibles. Tirpitz y el káiser, cuya palabra era en definitiva inapelable, estaban dispuestos a reducir el ritmo de su construcción de navíos, pero solo hasta el punto de tener dos barcos grandes alemanes por cada tres ingleses, lo cual era un margen demasiado estrecho para que los británicos lo aceptasen. Y, a cambio de ralentizar la construcción naval, Alemania esperaba también un convenio político, en el que Gran Bretaña prometiese permanecer neutral si Alemania entraba en guerra con otra potencia europea. Para Gran Bretaña, donde la desconfianza hacia Alemania estaba ya profundamente arraigada en el ministerio de Asuntos Exteriores y en las mentes de los miembros del consejo de ministros, especialmente en la de propio Grey, semejante promesa, que hubiera debilitado o destruido la triple entente, era sumamente improbable. Lo que en realidad querían los británicos era un acuerdo militar que les permitiera recortar significativamente los gastos navales. Solo entonces estarían dispuestos a hablar de un acuerdo político. Aunque el diálogo entre ambas partes comenzó en el otoño de 1909, el gobierno alemán y el británico permanecieron distanciados, y las conversaciones no habían logrado gran cosa cuando la otra crisis de 1911, a causa de Marruecos, vino a interrumpirlas.

Al igual que en la crisis marroquí pasada y en la que estaba por venir, el caso de Bosnia dejó una estela de recuerdos, a menudo amargos, y a la vez pareció aportar lecciones. Conrad se desesperaba al ver desvanecerse la oportunidad de una guerra preventiva. Escribió a un amigo: «con esta resolución de la crisis de los Balcanes mil esperanzas […] han quedado sepultadas para mí. He perdido también el gusto por mi profesión, y en consecuencia aquello que me ha sostenido en todas las circunstancias desde que tenía once años»[95]. Después escribiría un largo memorándum argumentando que hubiera sido mejor lidiar militarmente con Serbia durante la crisis en lugar de posponer el conflicto inevitable. En el futuro, el Imperio austrohúngaro se enfrentaría a la opción de librar una guerra en varios frentes, o hacer «concesiones de vasto alcance» que quizá lo destruyeran también. Sin embargo, Conrad sacaba al menos una conclusión alentadora: la movilización, junto con el ultimátum alemán, habían logrado que Rusia y Serbia se echasen atrás. Aehrenthal estaba de acuerdo: «Un ejemplo de manual de cómo el éxito solo es seguro si uno cuenta con la fuerza necesaria para salirse con la suya»[96]. Imprudentemente, no hizo el menor intento por mostrarse magnánimo con Rusia, diciendo de Izvolski: «Las controversias con este mono apestoso me tienen harto y he decidido no tenderle la mano»[97]. Aunque Aehrenthal murió de leucemia en 1912, sus opiniones antiserbias y antirrusas, así como su idea de que el Imperio austrohúngaro debía tener una política exterior activa, consolidando en particular su presencia en los Balcanes, ejercieron un fuerte influjo en la joven generación de diplomáticos, algunos de los cuales desempeñarían un papel clave en los sucesos de 1914[98].