AMIGOS IMPROBABLES:

LA ENTENTE CORDIAL ENTRE

FRANCIA Y GRAN BRETAÑA

E n 1898, un pequeño poblado de casas de adobe en el alto Nilo, con un fortín en ruinas y un puñado de habitantes que vivían a duras penas gracias a una agricultura de subsistencia, casi provoca una guerra entre Francia y Gran Bretaña. Fachoda, conocida ahora como Kodok en el nuevo estado de Sudán del Sur, fue el lugar donde colisionaron las ambiciones imperiales de franceses y británicos en el norte de África. Francia, que aspiraba a construir un gran imperio que se extendiera desde sus posesiones en la costa oeste hasta más allá del Nilo, atravesaba el continente hacia el este. Gran Bretaña, que mantenía Egipto bajo su control y llevaba los intereses de este en Sudán, avanzaba en dirección sur hacia sus colonias en el este de África. En un torneo de ajedrez, en el que África hacía las veces de tablero, era inevitable que una potencia imperial controlara a la otra; y para complicar más la partida, otros jugadores —Italia y Alemania— querían sumarse, así que había que darse prisa en mover pieza.

Los franceses nunca les perdonaron a los británicos que hubieran asumido el control de Egipto tras los disturbios generalizados de 1882, pese a que fue justamente a causa de la ineptitud e indecisión del gobierno francés por lo que Gran Bretaña actuó en solitario. Aunque los británicos habían pensado que su ocupación sería temporal, lo cierto es que les resultó más fácil entrar que salir, y con el paso de los años la prolongación de la administración británica fue disgustando cada vez más a los franceses. Así, para Alemania, Egipto se había convertido en una cuña muy útil para mantener distanciadas a Francia y Gran Bretaña. En Francia, un activo lobby colonial les recordaba a los políticos franceses y a la opinión pública los vínculos históricos con Egipto —¿no fue Napoleón quién lo conquistó?, ¿y no fue el gran ingeniero francés Ferdinand de Lesseps quién construyó el canal de Suez?—, y exigía que Francia adquiriese otras colonias como compensación. Marruecos, cercano a la colonia francesa de Argelia, era una posibilidad atractiva; y también Sudán, en manos de Egipto desde que una fuerza anglo-egipcia, a las órdenes del general Charles Gordon, fuera derrotada en 1885 por el Mahdi. Además, en 1893, un ingeniero francés atrajo la atención de su gobierno con la afirmación de que la construcción de represas en el alto Nilo podía acarrear todo tipo de problemas corriente abajo en Egipto. Fue así que en París se tomó la decisión de enviar una expedición que reclamara Fachoda y el territorio circundante.

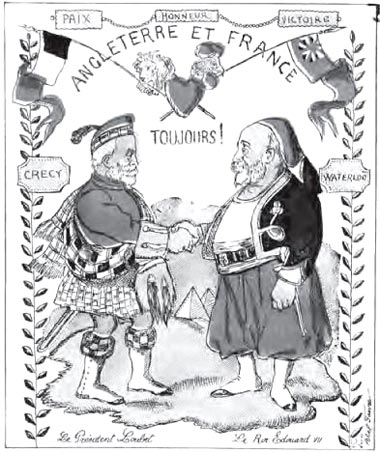

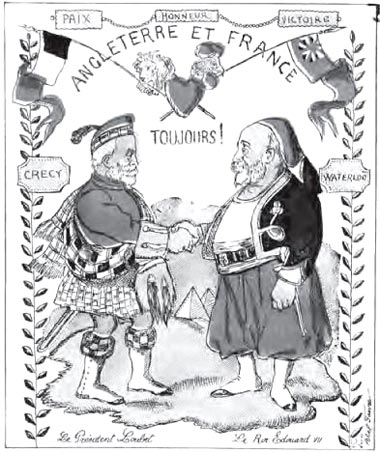

[6] A partir de 1900, brotó entre Francia e Inglaterra una nueva e inesperada amistad —la entente cordial—: el miedo común al creciente poderío alemán los alentó a dejar de lado sus antiguos odios. En 1903, Eduardo VII visitó París con muy buenos resultados, entre ellos el de conquistar a la opinión pública francesa. Aquí Eduardo y el presidente Loubet visten cada uno su atuendo nacional bajo un letrero que dice: «¡Inglaterra y Francia por siempre!». A los lados aparecen placas con los nombres de dos de sus grandes batallas del pasado: Waterloo y Crécy, decoradas con ramos de olivo mientras que en el cartel de arriba se lee: «Paz, Honor, Victoria».

El plan consistía en marchar subrepticiamente hacia el este desde la colonia francesa de Gabón, en la costa oeste de África; cuando fuera necesario, los líderes franceses de la expedición se harían pasar por viajeros solo interesados en explorar las posibilidades comerciales; y al llegar a Fachoda reclamarían el enclave, antes de que los británicos se percataran de lo que estaba ocurriendo. Al parecer, los franceses pensaron que encontrarían aliados locales, tal vez incluso el victorioso Mahdi y su ejército en Sudán, lo cual podría dar lugar a una conferencia internacional con el objetivo de establecer las fronteras a lo largo del alto Nilo y reabrir la cuestión del control sobre Egipto. Lamentablemente, nada les salió bien a los franceses. En primer lugar, la expedición se retrasó por diversas razones, y no partió hasta marzo de 1897. En segundo lugar, el lobby colonial francés y los periódicos que le apoyaban habían estado debatiendo sus propuestas abiertamente, y publicando mapas incluso mucho antes de que se iniciara la marcha, por lo que los británicos dispusieron de tiempo más que suficiente para responder. Incluso antes de que Marchand partiese desde Brazzaville, el gobierno británico advirtió de que cualquier movimiento de los franceses hacia el Nilo se consideraría un acto hostil[1]. Y en tercer lugar, el emperador Menelik, del estado africano independiente de Etiopía, no cumplió la promesa hecha a los franceses de permitirles el paso por su territorio a las expediciones hacia el oeste destinadas a reforzar a Marchand en Fachoda, lo que obligó a los desprevenidos franceses a realizar enormes desvíos[2].

Durante año y medio, Marchand y otros siete oficiales franceses, junto a ciento veinte soldados senegaleses, se mantuvieron en África luchando. Acompañada de porteadores, a menudo reclutados por la fuerza a lo largo del camino, la expedición llevaba una gran cantidad de suministros, entre ellos diez toneladas de arroz, cinco toneladas de carne en conserva, una tonelada de café y mil trescientos litros de vino tinto, así como champán para celebrar el éxito que esperaban. También cargaba con grandes cantidades de municiones, un pequeño vapor fluvial (que los porteadores tuvieron que llevar desmontado una parte del camino, a través de casi doscientos kilómetros de maleza), así como regalos para los habitantes de la zona —que generalmente huían al acercarse los extranjeros—, como dieciséis toneladas de abalorios y setenta mil metros de telas de colores. A todo esto se sumaba una pianola, una bandera francesa y semillas de vegetales[3].

A fines del verano de 1898, cuando la expedición de Marchand llegó a las proximidades de Fachoda y del Nilo, los británicos ya tenían una idea clara acerca de su destino y su propósito; y, mientras los franceses se establecían en Fachoda, Gran Bretaña ya tenía un ejército marchando hacia el sur desde Egipto, bajo el mando del prometedor oficial general Horatio Herbert Kitchener, con la orden de reconquistar Sudán. (El joven Winston Churchill acompañaba a la tropa como corresponsal de guerra). El 2 de septiembre, las fuerzas británicas y egipcias derrotaron abrumadoramente al ejército del Mahdi en Omdurmán, en las afueras de Jartum. En este momento, Kitchener abrió las órdenes selladas enviadas desde Londres, por las que supo que debía avanzar hacia el sur corriente abajo por el Nilo hasta Fachoda y convencer a los franceses de que se retiraran. El 18 de septiembre llegó a Fachoda con cinco cañoneras y una fuerza considerable, muy superior a la francesa.

Una vez en Fachoda, las relaciones fueron perfectamente amistosas. A los británicos les impresionó la manera en que los franceses se habían instalado cómodamente, con sus jardines de flores y sus huertos de hortalizas, sobre todo de habichuelas. Los franceses, por su parte, estaban encantados de recibir periódicos recientes de su país, aunque se horrorizaron con la noticia del caso Dreyfus, que dividía a Francia. Un expedicionario llegó a decir: «Una hora después de abrir los periódicos franceses, estábamos temblando y llorando». Kitchener le ofreció a Marchand un whisky con soda. («Uno de los más grandes sacrificios que he hecho por mi patria —diría más tarde el francés—, fue beber ese alcohol horrible con sabor a humo»). Los franceses ofrecieron champán tibio. Con gran educación y firmeza, las dos partes reclamaron el territorio circundante y ambas se negaron a retirarse[4].

Las noticias sobre el estancamiento de la situación llegaron al norte, por medio de los barcos de vapor y del telégrafo. Las reacciones en París y Londres fueron mucho menos sosegadas que sobre el terreno. Desde luego, para británicos y franceses el enfrentamiento en Fachoda venía lastrado por el recuerdo de una larga y turbulenta historia común. Hastings, Agincourt, Crécy, Trafalgar, Waterloo, Guillermo el Conquistador, Juana de Arco, Luis XIV y Napoleón formaban parte del mismo cuadro: en la ribera este del canal de la Mancha la pérfida Albión, y en la otra la artera Francia; Fachoda era la continuación de una larga lucha por el dominio mundial que databa del siglo XVI. Las fuerzas británicas y francesas habían combatido por el imperio desde el río San Lorenzo hasta los campos de Bengala, y la antigua rivalidad había renacido en competiciones mucho más recientes: en Egipto, desde luego, pero también en otros puntos del decadente Imperio otomano. Otro lugar en el que los dos países colisionaron fue en Asia, donde los franceses (desde Indochina) y los británicos (desde la India) se enfrentaron por la aún independiente nación de Siam. Otro tanto ocurrió en el África occidental; y en la isla de Madagascar, en el océano Índico, que los franceses, pese a las protestas de los británicos, habían ocupado en 1896. En el otoño de 1898, durante la crisis de Fachoda, los periódicos franceses publicaron titulares como «No hay rendición ante Gran Bretaña»; en tanto que los británicos advertían de que no tolerarían más trampas de los franceses. «Si nos rendimos hoy», decía The Daily Mail, «mañana tendremos que soportar más exigencias ridículas»[5].

Mientras tanto, entre bambalinas, en las oficinas gubernamentales de ambos países, había mucho ajetreo con la elaboración de planes de guerra para el caso de que fueran necesarios. Los británicos sopesaban las ventajas de un ataque contra la base naval francesa de Brest, y ponían a su flota mediterránea en alerta. En París, Thomas Barclay, destacado periodista y empresario británico, oyó rumores desde París de que los alcaldes de las ciudades portuarias del canal de la Mancha habían recibido órdenes de requisar las iglesias de la zona para utilizarlas como hospitales. Y escribió un artículo para el periódico local en lengua inglesa sobre lo que les podría ocurrir a los británicos que se encontraban en Francia si estallaba la guerra. El embajador británico advirtió de que podría darse un golpe de estado contra el gobierno francés, que ya estaba tambaleante, y que si los soldados asumían el control del país era posible que vieran con buenos ojos una guerra contra Gran Bretaña capaz de unir a los franceses.

La reina Victoria le dijo a Salisbury: «No me resulta fácil darle el visto bueno a una guerra por algo tan pequeño y miserable», y le instó a que alcanzase un compromiso con los franceses. Salisbury pensaba que los franceses no deseaban la guerra, y tenía razón[6]. A comienzos de noviembre, estos aceptaron retirar a Marchand y sus fuerzas de Fachoda (la razón oficial fue por motivos de salud). Marchand rechazó viajar a bordo de un vapor británico, y la expedición emprendió la marcha hacia el este. Llegaron a Yibuti, en el océano Índico, seis meses más tarde. (Fachoda sigue siendo pobre, pero hoy en día su población es mucho mayor, debido a los refugiados de las guerras civiles en Sudán y a la hambruna).

Al año siguiente, cuando estalló la guerra de los Bóers, la opinión pública francesa vitoreó a las repúblicas sudafricanas. La promoción de la academia militar de St. Cyr de 1900 se hizo llamar «la promoción de Transvaal»[7]. El embajador británico en París informaba a Salisbury con pesimismo de que la opinión pública francesa se regocijaba ante las dificultades británicas: «Estoy seguro de que no escapa a Su Señoría la penosa situación que se le ofrece al representante de la Reina en un país que parece haber enloquecido de celos, desprecio y resentimiento»[8]. El presidente francés Félix Faure le comentó a un diplomático ruso que el principal enemigo de su país no era Alemania, sino Gran Bretaña, y una vez más se habló a ambos lados del canal de la Mancha de la posibilidad de una contienda bélica[9].

La crisis de Fachoda y sus consecuencias resultaron amargas para ambas partes, pero a la vez tuvieron un efecto constructivo: pues, al igual que sucedió en la crisis cubana de los misiles de 1962, la perspectiva de una guerra total asustó a sus protagonistas; y los más sensatos empezaron a pensar en cómo evitar confrontaciones tan peligrosas en el futuro. En Gran Bretaña, aquellos que, como Chamberlain y Balfour, preferían abandonar el aislamiento, no discriminaban entre posibles aliados: al igual que su predecesor lord Palmerston, consideraban que Gran Bretaña no tenía aliados ni enemigos permanentes, sino solo intereses permanentes. A este respecto señaló Chamberlain: «Si fuera preciso renunciar a la idea de una alianza natural con Alemania, a Gran Bretaña no le sería imposible llegar a un entendimiento con Rusia o con Francia»[10]. Puede que el barón Eckardstein, diplomático alemán cuyas memorias son entretenidas pero no muy fiables, no estuviera mintiendo cuando afirmó haber visto por casualidad, a principios de 1902, cómo hablaban Chamberlain y el nuevo embajador francés en Londres, Paul Cambon: «Después de la cena, mientras fumábamos y tomábamos café, vi de pronto a Chamberlain y Cambon marcharse a la sala de billar. Los observé mientras permanecieron allí conversando muy animadamente, durante exactamente veintiocho minutos. Desde luego, no pude escuchar lo que dijeron, salvo dos palabras: “Marruecos” y “Egipto”»[11].

Las dificultades para una amistad entre dos enemigos tan antiguos como Gran Bretaña y Francia eran muy superiores en este último país. De hecho, si los británicos andaban inquietos por su posición en el mundo, los franceses estaban convencidos de su propia decadencia y vulnerabilidad, lo que aumentaba su resentimiento y sus suspicacias con respecto a Gran Bretaña. El recuerdo de las glorias y humillaciones pasadas puede ser, en efecto, un fardo muy pesado; en el caso de los franceses, este incluía el glorioso y largo reinado de Luis XIV, en que Francia dominó Europa y la civilización francesa, desde la filosofía hasta la moda, era el modelo continental. Más recientemente, los monumentos, los cuadros, los libros y las rues Napoleón en prácticamente todas las ciudades y pueblos de Francia recordaban que los franceses, Napoleón y sus ejércitos habían conquistado casi toda Europa, y, aunque Waterloo había puesto fin a su imperio, Francia no había dejado de ser una gran potencia con la capacidad de influir en los asuntos mundiales. Otro Napoleón, sobrino del primero, y otra batalla, habían dado lugar a un cambio radical.

En 1870, el emperador Napoleón III había conducido a Francia a una devastadora derrota en Sedán a manos de Prusia y sus estados aliados alemanes, y, como recordaban con amargura los franceses, nadie había acudido en su ayuda; otro punto en contra de Gran Bretaña. Después de la guerra franco-prusiana, cuando Francia luchaba por crear un nuevo régimen viable mientras se debatía en enfrentamientos intestinos, Bismarck le había impuesto una paz onerosa: Francia tenía que aceptar la ocupación en tanto abonaba una enorme indemnización (según se ha dicho, mayor de la que Alemania finalmente le abonó a Francia tras la Gran Guerra), además de perder las provincias de Alsacia y Lorena en su frontera este. Y para rematar la humillación, el rey prusiano fue coronado emperador de los alemanes en el salón de los espejos de Luis XIV en Versalles. Como afirmaba un periodista británico: «Europa había perdido una amante y ganado un amo». En Bruselas, un diplomático ruso expresó una opinión más visionaria: «Me parece que el 2 de septiembre [fecha en que el ejército francés capituló en Sedán] se puso la primera piedra de una futura alianza franco-rusa»[12].

En los años siguientes, y hasta su caída en 1890, Bismarck hizo el mayor esfuerzo por impedir que Francia se vengara, jugando a la diplomacia como solo él sabía hacerlo: concertando alianzas, inclinándose hacia una u otra potencia, haciendo promesas, engatusando o amenazando; todo ello para mantener a Alemania en el centro de las relaciones internacionales y a Francia aislada y sin amigos. Rusia, también amenazada por el surgimiento de una Alemania poderosa en el corazón de Europa, y que, al igual que Francia, compartía una larga frontera con el nuevo país, podría haber sido aliada de Francia; pero Bismarck, inteligentemente, apeló al conservadurismo de los gobernantes rusos para atraer a Rusia a una alianza tripartita, la Dreikaiserbund, con la tercera potencia conservadora, el Imperio austrohúngaro. Y cuando las rivalidades entre Rusia y la potencia austrohúngara amenazaron con descomponer esa alianza, él negoció en secreto con Rusia el tratado de Reaseguro en 1887, el que Alemania no tuvo la precaución de renovar en 1892.

Bismarck le hizo otras promesas a Francia, como la de promover sus relaciones comerciales con Alemania. Varios bancos franceses y alemanes trabajaron conjuntamente para prestar dinero a América latina o al Imperio otomano. El comercio entre las dos naciones creció, hasta el punto de que llegó a hablarse de una unión aduanera (algo que tendría que esperar aún varias décadas). Bismarck también le brindó el apoyo alemán a Francia para la adquisición de colonias en África occidental o extremo Oriente, en lo que sería la Indochina francesa; y respaldó acciones galas en lo que había sido territorio otomano en el norte de África. Alemania también apoyó a Francia en 1881, cuando le impuso su protectorado, una forma más velada de imperialismo, a Túnez; y vio con benevolencia cómo Francia extendía su influencia hasta Marruecos. Según los cálculos de Bismarck, con algo de suerte la construcción del imperio francés haría que Francia entrara en conflicto con Gran Bretaña e Italia, o al menos impediría la amistad de Francia con estos países; y mejor aún si los franceses optaban por mirar más allá, pues eso les dejaría menos tiempo para rumiar su resentimiento por la derrota sufrida ante Alemania y por la pérdida de sus dos provincias.

En la plaza de la Concordia de París, dos de las estatuas que simbolizan las provincias francesas fueron cubiertas con un manto negro como recordatorio de la pérdida, que además fue conmemorada en ceremonias anuales, así como en canciones, novelas, cuadros y hasta en campos de batalla. Los libros de texto franceses enseñaban a sus estudiantes que el tratado de Fráncfort, que puso fin a la guerra franco-prusiana, fue «una tregua, no la paz, razón por la cual desde 1871 toda Europa vive permanentemente bajo las armas»[13]. En Francia, llamar a alguien o algo «prusiano» era un insulto mortal. Para los patriotas franceses era horrible que Alsacia y la porción sur de Lorena —de especial simbolismo, por ser el lugar de nacimiento de Juana de Arco— fueran ahora Elsass y Lothringen, y que la nueva frontera estuviera marcada por postas y fortines. Cada año, la graduación de la escuela de caballería del ejército francés visitaba la frontera a lo largo de las montañas de los Vosgos para examinar la pendiente sobre la que lanzarían una carga cuando volviese a haber una guerra entre Francia y Alemania[14]. Veintiséis años después de la derrota de Francia, mientras Paul Cambon paseaba por Versalles junto a su hermano Jules, también diplomático, sintió el recuerdo punzante de la vergüenza sufrida por Francia a manos de Alemania, «como una herida que nunca cicatriza»[15].

Con el paso del tiempo, no obstante, la herida cicatrizó; y aunque pocos franceses estuvieran dispuestos a abandonar la esperanza de recuperar Alsacia y Lorena, al menos aceptaron que, en un futuro inmediato, Francia no podía darse el lujo de sostener otra guerra. Como señaló el líder socialista Jean Jaurès en 1887, «ni la guerra ni la renuncia». Con notables excepciones, la siguiente generación, que alcanzó la mayoría de edad entre 1890 y 1900, no abrigaba un sentimiento tan fuerte por la pérdida de Alsacia y Lorena, ni anhelaba con pasión vengarse de Alemania. Una estridente minoría nacionalista, a la que pertenecía el general Georges Boulanger, llamado «el general Revancha», exigía al gobierno hacer algo al respecto, pero sin llegar a exigir la guerra. Boulanger desacreditó su propia causa cuando en 1889 protagonizó un tibio intento de golpe de estado y luego huyó a Bélgica, donde se suicidó un año después sobre la tumba de su amante. Tal como señalara Adolphe Thiers, primer presidente provisional de Francia tras la catástrofe de 1870-1871: «Quienes hablan de venganza y de revancha son irreflexivos, falsos patriotas cuyas declaraciones no encuentran eco. Las personas honestas, los verdaderos patriotas, desean la paz y dejan para el futuro lejano la responsabilidad de determinar nuestros destinos. Por mi parte, deseo la paz». Al parecer, este sentimiento fue ampliamente compartido por los sucesivos líderes franceses, aun cuando no lo manifestaran con demasiada frecuencia, por temor a los ataques de la derecha nacionalista. En general, también la opinión pública, al menos hasta el renacer nacionalista de los años inmediatamente anteriores a 1914, demostró poco entusiasmo, e incluso inquietud, ante la perspectiva de otra guerra, aunque fuese para recuperar Alsacia y Lorena[16]. Los intelectuales se mofaban de los sueños de aventuras militares. «Personalmente, no daría el meñique de mi mano derecha por esas tierras olvidadas —escribió el destacado intelectual Remy de Gourmont en 1891—, pues lo necesito para sacudir la ceniza de los cigarrillos»[17]. En círculos liberales e izquierdistas, en particular, cobraban fuerza los sentimientos pacifistas y antimilitaristas. En 1910, otro político de la derecha, al igual que Thiers, expuso cuidadosamente la posición francesa en una ceremonia de conmemoración del cuadragésimo aniversario de una de las otras derrotas clave de Francia en la contienda franco-prusiana. El presidente de Francia en el momento en que estalló la Gran Guerra, Raymond Poincaré, procedente de la zona de Lorena que se mantuvo en el país, dijo: «Francia desea sinceramente la paz y nunca hará nada para alterarla. Para mantenerla hará siempre todo lo que sea compatible con su dignidad. Pero la paz no nos condena al olvido ni a la deslealtad»[18].

Por lo demás, en las décadas que siguieron a 1871 los franceses tenían mucho de qué preocuparse. Las animosidades procedentes de la revolución y el periodo napoleónico —religiosos contra anticlericales, monárquicos contra republicanos, izquierdistas contra derechistas, revolucionarios contra conservadores y reaccionarios— seguían dividiendo a la sociedad francesa y socavando la legitimidad de una forma de gobierno tras otra. Incluso en 1989, cuando Francia conmemoraba el bicentenario de la revolución, hubo profundas discrepancias acerca de su significado y del modo en que había que recordarla. La tercera república, nacida de la derrota y la guerra civil, añadió más divisiones. El nuevo gobierno provisional no solo tuvo que hacer la paz con una Alemania triunfante, sino también vérselas con la comuna de París, que había asumido el poder en nombre de la revolución. Al cabo, el gobierno empleó las armas contra los comuneros, lo que dejó una cicatriz indeleble en la tercera república. Después de una semana de furibundos combates, las barricadas fueron desmanteladas, la comuna disuelta y los últimos rebeldes ejecutados en el cementerio del Père-Lachaise.

Parecía como si la nueva república fuese a durar menos incluso que la primera de 1792, derrocada por Napoleón doce años después; o que la segunda, que tuvo el mismo final a manos de su sobrino en 1851, tras apenas tres años. La tercera república tenía muchos enemigos —desde los comuneros en la izquierda hasta los monárquicos en la derecha— y pocos amigos. Como declaró Gustave Flaubert: «Defiendo a la pobre república, pero no creo en ella»[19]. En realidad, hubo momentos en que hasta los políticos de la república parecían no creer en ella —entre 1871 y 1914, Francia tuvo cincuenta gobiernos distintos—, pues se dedicaban en su mayoría a disputarse los cargos, y con frecuencia solo parecían estar interesados en lo que podían extraerle a lo que el pueblo denominó «la meretriz» o la república de los amiguetes. En 1887, se descubrió que el yerno del presidente vendía títulos honoríficos, entre ellos la legión de honor, por lo que durante algún tiempo el término «viejo condecorado» se consideró ofensivo. En 1891-1892 quebró la compañía del canal de Panamá, arrastrando consigo millones de francos y la reputación de los eminentes Lesseps y Gustave Eiffel, constructor de la famosa torre, así como de decenas de diputados, senadores y ministros. Al menos, el fallecimiento del presidente Faure en brazos de su amante dio lugar a otro tipo de escándalo. No es de extrañar que hubiera gente en Francia que buscase un héroe, un jinete sobre un brioso corcel que, con su galope, lograra darle un vuelco a la infame suerte del gobierno. Pero hasta esos hombres fracasaron, desde el mariscal MacMahon, que siendo presidente trató de hacer retornar la monarquía (una tira cómica de la época decía: «a caballo parece inteligente»), hasta el desafortunado Boulanger.

El escándalo más perjudicial de todos los de la tercera república fue el caso Dreyfus, que era, al mismo tiempo, muy sencillo en cuanto al tema central —¿había sido justa o injusta la condena al capitán Alfred Dreyfus, perteneciente al estado mayor del ejército, por entregar secretos militares franceses a los alemanes?—, y muy complicado en sus detalles, con falsificaciones, mentiras, oficiales honestos y deshonestos y sospechosos alternativos. Dreyfus, condenado injustamente con cargos amañados, dio muestras de extraordinario estoicismo y fortaleza ante al escarnio público y su castigo salvaje, mientras las autoridades militares, especialmente las del estado mayor y el gobierno, mostraban, por decirlo suavemente, una marcada falta de disposición a investigar los cargos cada vez más endebles presentados contra él. Lo cierto es que algunos miembros del estado mayor tomaron medidas para que se crearan pruebas contra Dreyfus, solo para encontrarse —como ocurriría muchos años después en Estados Unidos con el caso Watergate— con que el esfuerzo por ocultar sus delitos iniciales los fue hundiendo cada vez más profundamente en el lodo de la conspiración criminal.

El caso había estado latente durante algún tiempo, antes de que saliera a la luz en 1898. En 1894, Dreyfus fue sentenciado precipitadamente por un tribunal militar y enviado a la colonia penal francesa de la isla del Diablo, en la costa atlántica de Sudamérica. Convencidos de su inocencia, su familia y un puñado de seguidores pugnaron por que se reabriera el caso, en lo que les ayudó el hecho de que el flujo de secretos franceses a los alemanes no se detuvo; además, les sirvió de estímulo que el coronel Georges Picquart, encargado de investigar al segundo traidor, llegara a la conclusión de que el espionaje fue realizado en todo momento por el disoluto comandante Ferdinand Esterhazy, y que las deliberaciones contra Dreyfus culminaran en un fallo injusto. En vista de este indeseable resultado, las autoridades militares y sus colaboradores en el gobierno adoptaron la postura de que, fuese justa o injusta la condena a Dreyfus, el ejército no podía permitirse el debilitamiento de su prestigio y su reputación. De manera que, como premio por su trabajo, Picquart sería enviado a Túnez, donde el ejército esperaba que se pudriera; y cuando se negó a retractarse, fue destituido, arrestado y acusado con cargos tan débiles como los esgrimidos contra Dreyfus.

En enero de 1898, cuando el caso Dreyfus estaba empezando a despertar el interés público, Esterhazy fue llevado ante una corte marcial y absuelto. Dos días después, el gran escritor Émile Zola publicó su célebre carta «J’Accuse», dirigida al presidente de la república Faure, reconocido como un hombre sensible, en la que le describía los datos del caso e incriminaba al ejército y al gobierno por orquestar una vergonzosa maniobra de encubrimiento. Acusó además a los opositores de Dreyfus de utilizar su condición de judío para promover el antisemitismo y socavar la república y sus libertades, todo eso en unos momentos en que Francia se preparaba para la gran exposición de París, que iba a coronar un siglo de verdad y libertad. Tal como esperaba, tras su desafiante misiva, Zola fue acusado de difamación por el gobierno, que, no sin ciertas dudas, lo sometió a proceso y lo sentenció por ofender al ejército. Pero el escritor huyó a Gran Bretaña antes de ser encarcelado.

Para entonces, el caso Dreyfus había desatado ya una importante crisis política, y la sociedad francesa se hallaba dividida entre los que apoyaban a Dreyfus, los dreyfusards, y sus oponentes, los antidreyfusards. Los radicales, los liberales, los republicanos y los anticlericales (con frecuencia estas categorías se entremezclaban) se ubicaban en la primera categoría; mientras que los monárquicos, los conservadores, los antisemitas y los seguidores de la iglesia y el ejército se agrupaban en la segunda. Aunque las divisiones entre las categorías nunca fueron muy claras, ya que dentro de las familias, entre amigos y en el seno de las distintas profesiones había posturas encontradas sobre el caso Dreyfus. «Esta guerra de cinco años de duración se libró en los periódicos —escribió Thomas Barclay, el periodista y empresario británico—, en los tribunales, en los teatros, en las iglesias y hasta en la vía pública»[20]. Una cena familiar culminó en los tribunales cuando el yerno, contrario a Dreyfus, abofeteó a su suegra, que lo apoyaba; la esposa le pidió el divorcio. Entre los artistas, Pissarro y Monet apoyaban a Dreyfus, mientras que Degas y Cézanne se le oponían. La junta editorial de un periódico dedicado al ciclismo se dividió, y los antidreyfusards se marcharon para crear su propio periódico, dedicado al automovilismo. En febrero de 1899, Paul Déroulède, un notorio antidreyfusard y furibundo derechista, trató de darle un golpe de estado al dreyfusard Émile Loubet, quien acababa de ser elegido presidente después de Faure. Déroulède era mucho mejor agitador que líder, así que el intento de golpe fracasó; pero ese mismo verano otro antidreyfusard aplastó el sombrero de Loubet con su bastón en las carreras de caballos de Auteuil[21].

Aunque los moderados, tanto los que apoyaban a Dreyfus como los que se oponían a él, se sentían cada vez más preocupados por el futuro de la república, resultó difícil apagar el fuego encendido por este famoso caso. En 1899, Picquart fue excarcelado, y Dreyfus sacado de la isla del Diablo para hacer frente a un nuevo tribunal militar. Una muestra de hasta dónde llegaban las pasiones respecto al caso Dreyfus es lo que le sucedió al abogado de este, que fue disparado por la espalda por un individuo, al que nunca capturaron, en la ciudad conservadora de Rennes, y los transeúntes se negaron a prestarle auxilio. Por su parte, los dreyfusards hablaban confusamente de un complot de la derecha. Aunque en esta ocasión los jueces volvieron a estar divididos, Dreyfus fue encontrado culpable con circunstancias atenuantes. El veredicto y el perdón resultante de Loubet fueron demasiado para sus oponentes, y muy poco para sus seguidores. Dreyfus exigió un nuevo juicio, que definitivamente le fue concedido en 1906. El tribunal de apelaciones anuló el veredicto, y Dreyfus fue readmitido en el ejército, al igual que Picquart. Este último murió en un accidente de caza en enero de 1914; mientras que Dreyfus, que se había retirado del ejército, volvió a alistarse para combatir en la Gran Guerra. Murió en 1935.

Para sorpresa de todos, la república sobrevivió al caso Dreyfus, fue más estable de lo que a veces parecía, e incluso se benefició de la nula disposición de la mayoría de los franceses, más allá de sus profundas divisiones, para arriesgarse a otra guerra civil. Además, la continuidad era mayor de lo que mostraban las apariencias, pues, aunque los gobiernos se sucedían a gran velocidad, aparecían una y otra vez los mismos nombres. Cuando a Georges Clemenceau —furibundo político radical y periodista, que ocupó la presidencia en varias ocasiones antes y durante la guerra— lo acusaron de haber convertido el derrocamiento de gobiernos en una profesión, respondió: «Solo he derrocado a uno, porque todos eran iguales»[22]. También los empleados públicos mantuvieron la continuidad; de hecho, ganaron considerable autonomía e influencia en tanto los gobiernos iban y venían.

En el Quai d’Orsay, sede del ministerio de Asuntos Exteriores, y entre los diplomáticos franceses destinados en el exterior, prevalecía una actitud de desprecio hacia los políticos, así como reticencia a cumplir sus instrucciones; y, con algunas excepciones, los ministros de Asuntos Exteriores no mantenían su interés en los asuntos externos ni en el cargo el tiempo suficiente como para llegar a comprenderlos. Por su parte, el parlamento francés no se ocupaba demasiado de supervisarlo[23], por cuanto el interés de sus miembros estaba más en conseguirse cargos o en participar en la batalla política. La comisión encargada de los asuntos exteriores y de las colonias era ineficaz y displicente, y en ocasiones solicitaba documentos al ministerio de Asuntos Exteriores o una entrevista con el titular, pero nada podía hacer cuando se lo negaban, lo que solía ocurrir con cierta frecuencia. El político (y destacado dreyfusard), Joseph Reinach se quejaba al embajador británico: «Sus cuarenta y cuatro miembros cotillean demasiado, comparten informaciones confidenciales con sus esposas, amantes y amigos íntimos, quienes a su vez cotillean»[24]. En general, la prensa francesa tenía más información e influencia que el parlamento y, como casi la mitad de los ministros de Asuntos Exteriores de la tercera república habían sido periodistas en algún momento, tenían clara conciencia de lo útil o peligrosa que podía ser la prensa.

De cualquier manera, el caso Dreyfus provocó un daño a largo plazo. Las viejas divisiones de la sociedad francesa quedaron fortalecidas, y además se crearon agravios nuevos. Muchos elementos de la derecha reafirmaron su desprecio por los valores republicanos y liberales, en tanto que los de la izquierda reforzaron su hostilidad a las tradiciones, la religión y los militares. Los radicales se valieron del caso Dreyfus para poner al ejército bajo control, ya que percibían a este cuerpo —por cierto, injustamente— como un repositorio de conservadurismo y un refugio de aristócratas recalcitrantes. Los oficiales sospechosos de no sustentar las opiniones republicanas correctas fueron purgados, y las promociones, sobre todo a los niveles más altos, dependían cada vez más de las credenciales y los contactos políticos adecuados. La consecuencia fue que salieron perjudicados la moral y el prestigio del ejército, hasta el punto de que, por lo general, las familias respetables no deseaban que sus hijos ingresaran en él. En la década que precedió a la Gran Guerra, el número de solicitantes para el cuerpo de oficiales cayó drásticamente, así como la calidad de los mismos. En 1907, Adolphe Messimy, futuro ministro de la Guerra, que en aquellos momentos era uno de los principales críticos radicales del ejército, declaró en el parlamento que todos los oficiales parecían carecer de una buena educación primaria. Lo cierto es que poco hizo el ejército por mejorar esta situación, pues su currículo para oficiales, incluso los de élite, era incoherente, obsoleto y falto de uniformidad. Con demasiada frecuencia se premiaba el conformismo y se ignoraba el talento. En vísperas de la Gran Guerra, el ejército francés estaba mal dirigido, excesivamente burocratizado, y era poco dado a aceptar ideas y técnicas novedosas. «Las democracias son inestables —escribió el general Émile Zurlinden, uno de los oficiales probos que habían tratado infructuosamente de resolver el caso Dreyfus—. Tienen tendencia a sospechar de los hombres a quienes el talento y las circunstancias ponen en el centro de atención, no porque desconozcan sus cualidades y servicios, sino porque tiemblan de miedo por la república»[25].

El caso Dreyfus tuvo también ramificaciones internacionales. En ambas partes había quienes consideraban que formaba parte de una conspiración internacional más amplia. Un destacado nacionalista ejemplificaba las suspicacias de la derecha, al afirmar que «una banda de masones, judíos y extranjeros desacreditan a nuestro ejército con la pretensión de entregarles nuestro país a los ingleses y a los alemanes»[26]. Por su parte, los anticlericales simpatizantes de Dreyfus percibían la mano del papa, en especial la de los jesuitas, en todo el asunto. Fuera de la frontera francesa, el caso tuvo un efecto especialmente desafortunado entre la opinión pública británica, en unos momentos en que las relaciones entre Francia y Gran Bretaña eran ya tensas debido al incidente de Fachoda y a la guerra de los Bóers, que comenzó en 1899, poco después del insatisfactorio resultado del nuevo juicio contra Dreyfus. Los británicos, en general, estaban a favor de Dreyfus, y con el tiempo vieron el caso como una prueba más, si es que necesitaban alguna, de la volubilidad y la bajeza moral de los franceses. De hecho, cincuenta mil personas se dieron cita en Hyde Park en una manifestación de apoyo a Dreyfus. La reina Victoria envió a su lord presidente del tribunal supremo a Rennes como observador de los procedimientos judiciales, y se quejó ante Salisbury de la «monstruosa y horrible sentencia dictada contra el infeliz mártir Dreyfus». Como expresión de protesta, además, canceló sus vacaciones anuales en Francia, ejemplo que siguieron muchos de sus súbditos; y hasta los empresarios contemplaron la posibilidad de boicotear la exposición de París de 1900[27]. El jefe del consejo municipal de París le dijo a Barclay: «Al menos es posible decir en favor de los alemanes que son des ennemis francs [enemigos francos]. Ellos no ocultan que quieren devorarnos en cuanto puedan. Con ellos sabemos a qué atenernos, pero con los ingleses nunca se sabe nada. ¡Son deliberadamente hipócritas y pérfidos, te atraen con promesas y con palabras dulces, y, una vez que te han empujado al abismo, alzan los ojos al cielo, dan gracias a Dios por ser un pueblo moral y rezan por tu alma!»[28].

Al comenzar el nuevo siglo, Francia se encontraba en una situación vulnerable, tanto en el interior como en el exterior. Sus relaciones con Gran Bretaña eran pésimas; con Alemania, correctas pero frías; y tensas con España, Italia y el Imperio austrohúngaro, sus rivales en el Mediterráneo. No obstante, Francia se las había arreglado para dejar atrás el aislamiento en que la había colocado Bismarck, y había establecido una alianza muy importante con Rusia. Se trataba de una amistad insólita entre una república con un pasado revolucionario y una potencia autocrática del este; así como de otro paso decisivo en el camino que condujo a Europa a la Gran Guerra. Pese a que Francia y Rusia la concebían como una alianza defensiva, como suelen ser las alianzas, desde otro ángulo parecía algo bien diferente. Puesto que Polonia no había sido aún reincorporada al mapa europeo, los alemanes podían tener la percepción —como ocurría con frecuencia— de que su país se hallaba rodeado, con una potencia hostil en su frontera este y otra en la oeste. La alianza franco-rusa iría seguida de múltiples acontecimientos no menos importantes; entre ellos, la aproximación cada vez más estrecha de Alemania al Imperio austrohúngaro como único aliado seguro con el que poder contar para evitar que se ampliara el cerco.

Ni siquiera Bismarck pudo mantener a Francia aislada indefinidamente; pero la incapacidad de quienes le sucedieron en 1890 para mantener el tratado de Reaseguro entre Alemania y Rusia abrió una puerta por la que rápidamente se colaron los franceses. Rusia ofrecía una salida del aislamiento, y su ubicación geográfica significaba que, en cualquier conflicto futuro con Francia, Alemania tendría que estar vigilando el este por encima del hombro. Más aún, Rusia poseía lo que a Francia le faltaba: abundante mano de obra. La pesadilla demográfica a la que se enfrentaban los franceses, y que volvería a afectarles en las décadas de 1920 y 1930, era que su población se mantenía estancada, en tanto que la de Alemania crecía. En 1914, la población alemana era de sesenta millones, frente a los treinta y nueve de la francesa; lo que, en unos tiempos en que los ejércitos se apoyaban más en la cantidad que en la calidad, significaba un mayor potencial de soldados por parte de Alemania.

Lo que hacía receptiva a Rusia respecto a una alianza con Francia era que esta podía proporcionarle lo que con más urgencia necesitaba: capital. La economía rusa se estaba expandiendo muy rápido, y precisaba de más fondos de los que conseguía recaudar el gobierno dentro de sus fronteras. Los bancos alemanes, otrora la fuente principal de financiación externa para Rusia, ahora prestaban más dentro de la propia Alemania, donde la demanda crecía. Otra posibilidad de obtener préstamos era Londres, pero el deplorable estado de las relaciones ruso-británicas se traducía en que el gobierno y los bancos británicos se resistían a hacerle préstamos a un país que en cualquier momento podía convertirse en enemigo. De este modo, entre las principales potencias europeas solo quedaba Francia; la cual, gracias a los ahorros de su pueblo, disponía de bastante capital necesitado de buenas oportunidades de inversión. En 1888, dos años antes de que expirase el tratado de Reaseguro, los bancos franceses hicieron el primero de muchos préstamos al gobierno ruso. En 1900, Francia ya era con mucho la mayor potencia inversora en Rusia (mayor que Gran Bretaña y Alemania juntas); ella era la que alimentaba la rápida expansión de la industria y las infraestructuras rusas. En 1914, las líneas férreas utilizadas por los ejércitos rusos para trasladarse a sus fronteras habían sido construidas mayoritariamente con dinero francés. Los inversores franceses tenían una cuarta parte de todas sus inversiones extranjeras en Rusia; eso lo descubrirían, muy a su pesar, cuando los bolcheviques se hicieron con el país y cancelaron todas sus deudas con el exterior[29].

Ambas partes tuvieron que sobreponerse al pasado: a la quema de Moscú por Napoleón en 1812; a la marcha victoriosa del zar Alejandro I y sus tropas por París dos años más tarde; y a la guerra de Crimea. Ambos tuvieron que tragarse sus desconfianzas: Rusia ante el republicanismo y el anticlericalismo franceses; Francia ante la autocracia y la ortodoxia rusas. Aunque las clases altas rusas admiraban el estilo francés, y a veces se expresaban en este idioma con mayor fluidez que en ruso; y durante el último tercio del siglo XIX, los franceses se aficionaron a las grandes novelas y la música rusas. Mejor aún, el ministerio de Asuntos Exteriores ruso y sus líderes militares se habían alarmado, a finales de la década de 1880, ante la posibilidad de que Gran Bretaña, tenida por una potencia hostil, se uniera a la triple alianza de Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia, en cuyo caso Rusia habría quedado tan aislada como Francia. En aquel momento, otro elemento de vital importancia era la posición del zar, quien tenía la última palabra en el asunto, y a Alejandro III empezaba a gustarle la idea de establecer una alianza con Francia. En ello influía su esposa, la cual, como miembro de la familia real danesa, detestaba a Prusia por haber derrotado a su país y haberse apropiado de los ducados de Schleswig-Holstein. Asimismo, el zar parecía haberse ofendido profundamente por la decisión alemana de no renovar el tratado de Reaseguro en 1890, de manera que, apenas un mes después de que hubiera expirado, los generales rusos hablaron con un general francés, asistente a sus maniobras militares anuales, sobre la posibilidad de un acuerdo militar[30].

Al año siguiente, Francia y Rusia elaboraron un pacto militar secreto por el que se comprometían a acudir cada uno en defensa del otro si eran objeto de una agresión por parte de la triple alianza. El hecho de que transcurriera un año y medio hasta su ratificación indica la audacia del paso dado por ambas partes. En los diez años siguientes, hubo momentos en que parecía que la alianza franco-rusa se hacía trizas, cuando los intereses de las partes se distanciaban o colisionaban. Por ejemplo, en 1898 los franceses se sintieron profundamente defraudados cuando los rusos les negaron su apoyo en Fachoda. No puede decirse que esta alianza condujera en sí misma a la guerra de 1914, pero no hay duda de que su existencia se sumó a las tensiones que ya se hacían sentir en Europa.

Aunque el acuerdo era secreto, a los observadores les resultaba evidente que estaban en presencia de un giro significativo en las relaciones entre las naciones europeas. En 1891, el zar le otorgó al presidente francés la más alta condecoración rusa. Ese mismo verano, la flota francesa realizó una visita de cortesía a la base naval rusa de Kronstadt, justo al oeste de San Petersburgo, y el mundo fue testigo de la extraordinaria estampa del zar escuchando en posición de firme «La Marsellesa», canción revolucionaria prohibida en Rusia. Dos años más tarde, una flota rusa atracó en Tolón para devolver la visita. Las multitudes francesas coreaban «¡Viva Rusia! ¡Viva el zar!», y los visitantes fueron agasajados con cenas, recepciones, almuerzos, brindis y discursos. Un periodista informaba: «Prácticamente no quedó mujer en París que no estuviera dispuesta a olvidar sus obligaciones para satisfacer los deseos de cualquier marinero ruso»[31]. Al embajador británico le hacía gracia el entusiasmo mostrado por los buenos republicanos hacia el zar y su régimen, pero consideraba comprensible el desbordamiento emocional de los franceses: «El pueblo de Francia, como todas las naciones celtas, es sensible y está morbosamente ávido de simpatía y admiración. La guerra alemana y sus resultados laceraron su vanidad, dejándola en carne viva, y aunque ha soportado su humillación con paciencia y dignidad, eso no significa que les duela menos»[32].

En 1898, poco después de la crisis de Fachoda, llegó a ministro de Asuntos Exteriores el hombre que llevaría a Francia a otra alianza increíble, esta vez con su antigua enemiga: Gran Bretaña. Algo inusual en la tercera república fue lo ocurrido con Théophile Delcassé, quien permaneció en su cargo durante siete años hasta que otra crisis, esta vez por Marruecos, le obligara a presentar su renuncia. Este hombre de origen modesto, hijo de un insignificante funcionario de tribunales, procedía del sur, cerca de los Pirineos. Su madre falleció en 1857, cuando él apenas tenía cinco años, y cuando su padre contrajo matrimonio por segunda vez, la nueva esposa no mostró cariño por el niño, a quien a menudo enviaba a casa de su abuela. Una vez obtenido su título universitario, en las especialidades de francés y literatura clásica, Delcassé trató infructuosamente de escribir obras teatrales; de suerte que, para mantenerse, debió recurrir al magisterio primero y después al periodismo, que, al igual que muchos otros jóvenes franceses, consideraba una vía de acceso a la política. En 1887 contrajo matrimonio con una viuda rica dispuesta a dedicar su fortuna a la carrera de su esposo, así que dos años después logró ocupar un escaño en el parlamento francés como radical moderado. Para su primer discurso escogió el tema de la política exterior, y, según su propia valoración, fue todo un éxito[33].

Con unas facciones poco agraciadas, de tez oscura y bajito (calzaba zapatos con alzas), Delcassé era un canciller poco atractivo, a quien sus enemigos apodaban «el Gnomo» o «el Liliputiense Alucinado». Aunque tampoco contaba con habilidades intelectuales destacadas, resultaba eficaz porque en él se combinaban la firmeza, la capacidad de persuasión y la laboriosidad. Según decía él mismo, a menudo llegaba a su oficina antes del amanecer y se marchaba después de medianoche. Tuvo también la suerte de que Loubet, presidente de Francia durante una buena parte de su mandato, le permitía hacer lo que le viniera en gana. (En opinión de Paul Cambon, uno de los diplomáticos más destacados de Francia, la presidencia de Loubet «no era más que un artificio útil para nada»)[34]. Los defectos de Delcassé eran su desprecio por la mayoría de los políticos y por una buena parte de sus colegas en el ministerio de Asuntos Exteriores, así como su debilidad por el secreto, lo que se traducía en que quienes debían conocer políticas e iniciativas francesas clave, con frecuencia las ignoraban. «No fueron pocas las veces —afirmó Maurice Paléologue, embajador francés en Rusia durante muchos años—, en que, al salir del salón, escuché detrás de mí una voz ansiosa que me decía: “¡No pongas nada por escrito!”, u “¡Olvida todo lo que te acabo de decir, o quémalo!”»[35].

Aunque había aprendido a controlarse, Delcassé era un hombre de fuertes pasiones, y la mayor de ellas era la propia Francia. Al diplomático le gustaba mucho citar las palabras de su héroe nacionalista, Léon Gambetta: Francia tenía «la personalidad moral más fuerte del mundo». Como periodista había escrito artículos en los que instaba a que se les enseñara a los escolares franceses que eran superiores a los niños alemanes y británicos[36]. Al igual que a otros de su generación, la derrota de Francia en 1870-1871 le había quebrado el corazón; su hija observó que nunca lograba hablar de Alsacia y Lorena. Extrañamente, no sentía odio por los alemanes ni por la cultura alemana, y era un gran admirador de Wagner[37]. Sin embargo, daba por sentado que Francia no podría volver a acercarse a Alemania, por lo que desde el primer momento mostró un apoyo entusiasta a la alianza con Rusia.

Delcassé entendía que la revitalización nacional de Francia dependía entre otras cosas de la adquisición de colonias, por lo que desde el principio de su carrera política trabajó estrechamente con el poderoso lobby colonial. Asimismo, compartió la creciente opinión popular de que Francia tenía un destino mediterráneo, y de ahí que resultara tan difícil perdonarles la toma de Egipto a los británicos. Como otros nacionalistas franceses de la época, soñaba con la expansión de la influencia francesa en los territorios árabes del quebrantado Imperio otomano; y, al igual que muchos de sus compatriotas, incluidos los de la izquierda, creía que el dominio francés llevaría a esos pueblos los beneficios de la civilización. Como dijo acerca de Marruecos el gran líder socialista Jaurès: «Francia tiene más derecho a hacerlo, por cuanto no necesita de ataques sorpresa ni de violencia militar; y porque la civilización que ella representa es para los nativos de África, con absoluta certeza, superior al estado actual del régimen marroquí»[38]. En pos del imperio, el furibundo anticlerical Delcassé se entusiasmó con la protección de las minorías cristianas dominadas por el Imperio otomano en países como Siria y Palestina. Entonces volvió la mirada al sur, es decir, al norte de África, donde Francia ya contaba con la enorme colonia de Argelia, en Marruecos, que iba cayendo progresivamente en la anarquía. Y, con tal de alcanzar los objetivos franceses, estuvo dispuesto a trabajar con los vecinos de Francia —Italia y España—, posiblemente con Alemania y, lo que era aún más importante, con Gran Bretaña.

Ya a mediados de la década de 1880, Delcassé había deseado un mejor entendimiento con Gran Bretaña, e incluso tenía un esquema más ambicioso, consistente en la creación de una triple entente con Francia, Rusia y Gran Bretaña. Para él, la firma del pacto franco-ruso en 1894 constituyó un primer paso importante; y cuando en 1898 asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, le dijo al embajador británico que consideraba «sumamente deseable» que existiera un entendimiento cordial entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. «Verdaderamente creo que el hombrecito es honesto en este particular», le dijo el embajador a Salisbury. Pero el primer ministro británico no estaba dispuesto a abandonar su política de aislamiento y, al final de la década, Fachoda y la guerra de los Bóers se encargaron de congelar las ya frías relaciones entre Francia y Gran Bretaña[39].

Después de Fachoda, Delcassé se dedicó a trabajar discretamente por la adquisición de Marruecos. Así, con la trivial excusa de brindar protección a una expedición geológica, las fuerzas francesas entraron por la frontera argelina y ocuparon varios oasis de importancia capital en el sur de Marruecos. En 1902, Delcassé logró llegar a un acuerdo con los italianos, según el cual Italia tendría las manos libres en Túnez, y Francia en Marruecos. También negoció con España en lo que Cambon llamó «un estado de sobreexcitación nerviosa nunca antes visto en él, y eso es mucho decir»[40]. Este esfuerzo fracasó, debido a los cambios de gobierno en España; pero puede que el fiasco contribuyera a convencer a Delcassé de que debía considerar seriamente alguna forma de arreglo con Gran Bretaña. De hecho, estaban presionándolo fuertemente sus amigos del lobby colonial, que habían llegado a la conclusión de que para lograr el avance de Francia era preciso abandonar sus demandas sobre Egipto a cambio del reconocimiento por Gran Bretaña del dominio francés en Marruecos.

La opinión pública francesa, un factor a tener en cuenta siempre, ya estaba empezando a cambiar. El fin de la guerra de los Bóers y el tratado británico con estos de mayo de 1902 eliminaron una de las fuentes de animosidad contra Gran Bretaña. Poco después, una abrupta crisis en América latina les hizo comprender a los franceses, no sin agrado, hasta qué punto la opinión pública británica odiaba y temía a los alemanes. Venezuela, que debía dinero a diversos intereses británicos y alemanes, se negaba a pagar, y Alemania le sugirió una expedición naval conjunta a Gran Bretaña, que aceptó con cierta reticencia. Los británicos hicieron bien en ser cautelosos, pues Estados Unidos lo vio como una violación de la sacrosanta doctrina Monroe y, siempre presto a desconfiar de Gran Bretaña, se encolerizó. En Gran Bretaña el pueblo protestó enérgicamente, y los miembros del gabinete quedaron consternados ante la posibilidad de poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos, que recientemente habían mejorado al fin; y, con más vehemencia aún, reaccionó a la cooperación con Alemania. Kipling publicó un poema en The Times, justo antes de la navidad de 1902, en el que se preguntaba: «¿Acaso no pudisteis encontrar otra flota/con la que aliaros que la de estos?»; y continuaba para acabar con un verso enardecido:

¡Con la paz a la vista, desde los mares ingleses

recorrer medio mundo,

con una tripulación engañada, para aliarnos de nuevo

con el godo y el desvergonzado huno!

El embajador alemán en Londres, el príncipe Metternich, que respaldaba fervorosamente la mejora de las relaciones anglo-germanas, dijo que nunca había percibido en Gran Bretaña semejante hostilidad hacia otra nación[41].

A comienzos de 1903, Delcassé decidió que Francia debía intentar solucionar sus diferencias con Gran Bretaña y cursó instrucciones a Paul Cambon, su embajador y persona de confianza en Londres, para que iniciase conversaciones con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores británico, lord Lansdowne[42]. A decir verdad, Cambon ya se le había adelantado bastante a su canciller, dejándole caer a Lansdowne en los dos años anteriores varias propuestas, como la de que Francia cediera sus derechos sobre la colonia británica de Terranova, consagrados en un antiguo tratado, o aceptara el control británico sobre Egipto, a cambio de que actuase como quisiera en Marruecos, o de que Francia y Gran Bretaña se dividieran este país. Los británicos habían escuchado con interés, pero no se habían pronunciado. Sospechaban, no sin razón, que Cambon actuaba por su cuenta, como era su costumbre.

El embajador Paul Cambon, hombre circunspecto, de pequeña estatura y ligeramente cojo, vestía siempre de manera impecable y estaba convencido de su propia importancia. Su carrera había sido distinguida: representante de Francia en Túnez, y más tarde embajador en España y en el Imperio otomano, se había ganado una reputación de funcionario eficaz y honesto, así como de obstinado y resistente a las órdenes de aquellos a quienes consideraba incompetentes, es decir, la mayoría de sus superiores. Sostenía el criterio, y así se lo hizo saber a su hijo, de que «la historia de la diplomacia no es más que la larga relación de los intentos de los funcionarios de lograr algo y de la resistencia de París»[43]. Aunque coincidía con Delcassé en sus políticas y compartía sus ambiciones de volver a convertir Francia en una gran potencia, consideraba a los diplomáticos parte activa de la política exterior. En su época de embajador en Constantinopla, le había tomado antipatía a Rusia y había desarrollado una profunda desconfianza hacia sus ambiciones en el extremo oriental del Mediterráneo; pero era un hombre realista y veía las ventajas para Francia de una relación amistosa con ese país, aunque no creía que Rusia —«moins utile qu’embarrassante» [menos útil que molesta]— fuera de fiar. Uno de sus grandes temores era que Rusia y Alemania rehicieran su antigua amistad, porque entonces Francia quedaría una vez más aislada en Europa[44]. Al principio de su carrera, Cambon había llegado a la conclusión de que Francia debía acercarse a Gran Bretaña. A medida que el problema de Marruecos se calentaba, además, le inquietaba lo mucho que Gran Bretaña se estaba involucrando, y que Francia iba a perderlo a menos que, en tanto fuera posible, llegase a un acuerdo sobre Egipto.

Aunque Cambon pasó una buena parte de su carrera en Gran Bretaña, desde 1898 hasta 1920, lo cierto es que no sentía especial interés por los británicos ni por su cultura, y su presencia en Londres se debió únicamente a su sentido del deber. Cuando, poco después de su llegada al país, fue invitado a cenar con la reina Victoria en el castillo de Windsor, encontró alegre y vivaz a la vieja reina, y espantosa la comida. «No toleraría semejante comida en mi casa»[45]; en lo sucesivo, nada haría cambiar su opinión sobre la cocina británica. Se opuso a la apertura de escuelas británicas en Francia, y a los franceses educados en Gran Bretaña los consideraba débiles mentales[46]. Cuando en 1904 Oxford le concedió un título honorífico para celebrar la nueva amistad entre Gran Bretaña y Francia, Cambon le escribió a su hermano Jules un relato muy crítico y gracioso sobre el calor y las interminables ceremonias. «Los versos latinos y griegos pronunciados con acento inglés me parecieron sencillamente horrorosos». Sobre la última parte del discurso, que elogiaba la universidad, afirmó: «No hice el más mínimo esfuerzo por prestar atención, estaba exhausto»[47]. Pese a permanecer en Londres durante más de dos décadas, nunca aprendió a hablar bien el inglés. En sus reuniones con el monolingüe Grey, ministro de Asuntos Exteriores desde 1905, hablaba lenta y cuidadosamente en francés, y Grey hacía lo mismo en inglés[48]. No obstante, desarrolló una mezquina admiración por los británicos. En su opinión, el funeral de la reina Victoria fue un caos, «pero la superioridad de los británicos estriba en que no les importa parecer estúpidos»[49].

La misión de Cambon en Londres se complicó porque los británicos todavía no contaban con una política clara hacia la entente con Francia. Además, en Marruecos estaban haciendo su propio juego y los franceses lo presentían. Aunque Gran Bretaña carecía de una política con respecto a Marruecos, en el gobierno había quienes, como Chamberlain, contemplaban seriamente la idea de convertirlo en un protectorado, o de dividirlo quizá con Alemania[50]; esto antes de que las relaciones con este país se deterioraran a comienzos de siglo. En el almirantazgo se hablaba de establecer bases navales o puertos a lo largo de las costas de Marruecos en el Atlántico y en el Mediterráneo, o al menos impedir que lo hicieran otras naciones como Alemania, España y Francia.

Los estados fallidos o decadentes que la comunidad internacional ve hoy en día como un problema, en la época de las potencias imperialistas eran vistos como una oportunidad. China, el Imperio otomano y Persia eran débiles, estaban fragmentados y aparentemente listos para ser repartidos; al igual que Marruecos, que en 1900 se deslizaba cuesta abajo hacia la anarquía. El fallecimiento en 1894 de Hassan I, un sultán fuerte y capaz, había dejado el país en manos de un adolescente, Abdelaziz. «De buena apariencia, aunque pomposo y regordete; facciones finas y hermosos ojos claros —lo describía Arthur Nicolson, diplomático británico establecido en el país—. Se le veía saludable, pero como un muchacho que come demasiado»[51]. Abdelaziz demostró ser incapaz de controlar a sus súbditos, y en la medida en que aumentaba la corrupción en su administración, los poderosos líderes regionales afirmaban su independencia, los piratas atacaban a los mercaderes a lo largo de la costa y los bandidos saqueaban las caravanas en el interior y secuestraban a los ricos a cambio de rescate. A finales de 1902, una rebelión amenazaba con derrocar al deteriorado régimen.

El joven sultán jugaba en sus palacios y, como observaron los franceses, se rodeaba de servidores británicos, desde los empleados de la limpieza hasta el mecánico de sus bicicletas. (Para ser justos, tenía también un francés que le preparaba los refrescos). El asesor de mayor confianza de Abdelaziz, y comandante en jefe del ejército marroquí —y esto sí alarmaba a los franceses—, era un exsoldado británico, el caíd MacLean. «Era pequeño y rechoncho, con una barba blanca bien arreglada, y los ojos más alegres que hayan brillado jamás por encima de una gaita —apuntó Nicolson, quien le consideraba un hombre amable y honesto—. Ataviado con un turbante y una chilaba blanca caminaba por los jardines soplando una gaita y haciendo sonar la melodía de “Las orillas del lago Lomond” bajo el sol africano»[52]. En 1902, cuando MacLean visitó Gran Bretaña, fue hospedado en Balmoral y Eduardo VII le impuso la orden de caballero, la mayoría de los diplomáticos franceses llegaron a la conclusión de que sus sospechas no eran infundadas. El representante de Delcassé en Marruecos informó desconsolado de que allí los británicos recurrían a todos los medios, desde la persuasión hasta el soborno, y, si estos no lograban sus objetivos, las esposas de los diplomáticos británicos sabían lo que debían hacer para promover los intereses de Gran Bretaña[53].

Cambon, no obstante, siguió presionando a Lansdowne. En el transcurso de 1902, los dos hombres habían hablado en varias ocasiones y explorado varios asuntos coloniales que se interponían aún entre sus países, desde Siam hasta Terranova. Lansdowne se mostraba interesado pero cauteloso, ya que todavía albergaba esperanzas de un entendimiento con Alemania, lo que quizá hubiera logrado si este país no hubiese emprendido la carrera armamentista naval, y si la diplomacia alemana hubiese estado más cualificada. Pero, tal y como se desarrollaban los acontecimientos, se sentía tan exasperado como muchos otros en el ministerio de Asuntos Exteriores por los métodos y la retórica de Alemania. A finales de 1901, Lansdowne le escribió a un colega: «Me ha impresionado la actitud comparativamente amistosa de los franceses. Si en este momento tuviera que despachar algún tedioso asunto menor con una embajada, preferiría la francesa antes que cualquier otra. Tienen mejores modales y, en esencia, resulta más fácil tratar con ellos que con los demás»[54].

Al igual que Salisbury, su mentor, Lansdowne era aristócrata y descendía de una familia antigua que formaba parte del servicio público porque lo consideraba un deber. Hombre delgado y pulcro, Lansdowne se había iniciado como liberal —igual que toda su familia—, había prestado servicios en el gobierno de Gladstone, y más tarde ocupado el cargo de gobernador general de Canadá, país al que amaba, entre otras cosas, por la pesca del salmón. Luego se había distanciado de sus colegas liberales, con motivo de la autonomía de Irlanda, sumándose a los conservadores que se le oponían. En 1900, cuando a Salisbury, ya enfermo, le convencieron para que abandonase el ministerio de Asuntos Exteriores, él mismo nombró a Lansdowne sucesor, para sorpresa de algunos. Lo cierto es que, si bien Lansdowne no resultó un canciller especial ni exuberante, sí fue firme y sensato. Al igual que Salisbury, habría preferido que Gran Bretaña se mantuviera libre de ataduras, pero había aceptado, muy a su pesar, la idea de que su país necesitaba amigos; por eso apoyó la alianza con Japón e hizo acercamientos tanto a Rusia como a Alemania. Aunque ninguno de estos esfuerzos había dado resultado hasta ese momento.

En 1902, tanto en Francia como en Gran Bretaña la prensa y las cámaras de comercio abogaban por un mayor entendimiento entre los dos países; y en Egipto, el enérgico representante británico lord Cromer, verdadero gobernante del país, también aceptaba ya el criterio de que una solución que concediera Marruecos a Francia mejoraría la situación en Egipto para la administración británica. (Como miembros de la Caisse de la Dette, protectora de los extranjeros dueños de la deuda egipcia, los franceses habían logrado bloquear cualquier reforma financiera en Egipto)[55]. A principios de 1903, Lansdowne dio un pequeño paso hacia la consecución de un acuerdo más amplio cuando él y Cambon acordaron que varios bancos británicos, franceses y españoles podrían hacer un préstamo conjunto a Marruecos. Más tarde, en marzo de 1903, el rey Eduardo VII decidió, con la aprobación de sus ministros, realizar una visita a París.

Aunque los franceses, como buenos republicanos, tenían una idea bastante exagerada de las facultades de la monarquía británica, y una tendencia a ver la posterior entente cordial como una política personal de Eduardo VII, su visita constituía un gesto de buena voluntad significativo, al tiempo que ayudaba a preparar a la opinión pública francesa para un posible pacto con Gran Bretaña. Además, apuntaba hacia una nueva actitud y un nuevo comienzo, muy similar al viaje del presidente Nixon a Pekín en 1972. Pero lo más importante de todo es que fue un éxito. Cuando Eduardo VII llegó a París, la acogida de las multitudes fue fría, incluso hostil, y hasta en ocasiones se escucharon gritos de «Vivent les boërs!» y «Vive Fashoda!». Delcassé, que acompañaba a los invitados, decía constantemente en voz alta: «Quel enthousiasme!». El gobierno francés brindó una espléndida atención al rey (y los comerciantes franceses se sumaron a las festividades con souvenirs especiales, desde postales hasta bastones con la cabeza del rey, y hasta un nuevo abrigo al que llamaron «Le King Edward»). Hubo un gran banquete en el palacio del Elíseo, con crème Windsor, oeufs à la Richmond, selle de mouton à l’anglaise y pudding à la Windsor, mientras el Quai d’Orsay servía jambon d’York truffée champenoise en su almuerzo. Eduardo VII se comportó de manera impecable todo el tiempo, y respondió a los brindis en excelente francés. Durante el banquete en el Elíseo habló de sus múltiples recuerdos felices de París, ciudad donde es posible encontrar «toda la inteligencia y la belleza». En una velada en el teatro vio en el vestíbulo a una famosa actriz francesa y le dijo: «Mademoiselle, recuerdo haberle aplaudido en Londres cuando representó usted toda la gracia y el espíritu francés». El rumor se extendió por el auditorio y el rey fue aclamado al llegar a su balcón. Hasta las carreras de caballos a las que asistió arrojaron buenos augurios: ganó John Bull. A su partida de París, las multitudes gritaban «Vive Edouard!», «Vive nôtre bon Teddy!», y, desde luego, «Vive la République!»[56].

Delcassé quedó encantado con la visita, y convencido de que el gobierno británico estaba ya listo para un tratado amplio; en parte porque, al parecer, en las conversaciones privadas Eduardo había ido más allá de lo que debía un monarca constitucional. El rey había expresado su total respaldo al dominio francés sobre Marruecos, y le había advertido a Delcassé contra el «demente y malintencionado» káiser[57]. Dos meses más tarde, el presidente Loubet y Delcassé devolvieron la visita a Londres. Antes hubo un pequeño contratiempo, cuando el rey declaró que esperaba que los funcionarios franceses vistieran el traje oficial de la corte, que incluía pantalones bombachos, en francés cullottes. En una nación como Francia, que conmemoraba a los sans-cullottes, los republicanos de las clases bajas que encabezaron la revolución de 1789, esto habría causado un alboroto; pero Eduardo VII cedió y la visita se desarrolló sin contratiempos. Ese otoño, los parlamentos de Francia y Gran Bretaña intercambiaron visitas, algo sin precedente, señal de que la entente iba más allá de los máximos niveles del gobierno.

Durante la visita de Loubet, Delcassé le dijo a Lansdowne que estaba a favor «de un acuerdo integral», y los dos coincidieron en que Marruecos, Egipto y Terranova eran problemas pendientes, de manera que las negociaciones entre Cambon y Lansdowne tuvieron lugar en Londres durante los nueve meses siguientes, a veces con dificultades. Siam fue dividido en áreas de influencia; en tanto que las exigencias y agravios de las partes con respecto a Madagascar y a las islas Nuevas Hébridas se resolvieron con relativa facilidad. Terranova estuvo a punto de frustrar todo el acuerdo, como suele suceder con los problemas menos complicados. Evidentemente, lo que estaba en juego eran los derechos de captura que los pescadores franceses habían disfrutado a lo largo de la costa de la isla desde el tratado de Utrecht de 1713. Se produjo un considerable debate acerca de si la langosta era o no un pez; para ceder sus derechos, los franceses exigían ser compensados en otro lugar, preferiblemente en la colonia británica de Gambia, en África occidental. Los franceses fueron tozudos, en parte debido a las presiones de sus pescadores y de las cámaras de comercio de los puertos franceses, y en parte porque sus derechos en Terranova se contaban entre los últimos vestigios del imperio francés en Norteamérica[58]. Al final, ambas partes cedieron: los británicos ofrecieron un territorio al norte de Nigeria, una pequeña porción de Gambia y algunas islas en las costas de la colonia francesa de Guinea en África occidental; en tanto que los franceses aceptaron menos de lo que habían deseado. El meollo del acuerdo fueron Egipto y Marruecos: Francia aceptó el protectorado británico en Egipto, en tanto que Gran Bretaña entregó efectivamente Marruecos a la influencia francesa. Aunque los franceses prometieron no cambiar el statu quo político en ese país, Francia quedó convenientemente a cargo de preservar el orden; así que, para garantizar la seguridad de la ruta marítima británica hacia el Mediterráneo, se decidió que no habría fortificaciones en las costas marroquíes, que en su punto más cercano se hallaban a catorce kilómetros al sur de la base naval británica de Gibraltar. Las cláusulas secretas dejaban claro que ninguna de las dos partes esperaba que Marruecos mantuviera su independencia por mucho tiempo[59].

El 8 de abril de 1904, menos de seis años después de la crisis de Fachoda, Cambon fue a la oficina de Lansdowne en el ministerio de Asuntos Exteriores para rubricar los acuerdos. Delcassé esperaba ansioso en París, así que Cambon regresó rápidamente a su embajada para utilizar el nuevo y todavía poco familiar teléfono, que acababa de ser instalado. «¡Está firmado!», gritó a pleno pulmón[60]. El parlamento francés aprobó el acuerdo, pese a que se criticó a Delcassé por haber hecho demasiadas concesiones. En Gran Bretaña, la noticia fue recibida con entusiasmo; en tanto aliada contra Alemania, Francia sería mucho más útil que Japón. Los imperialistas se sentían complacidos, porque Gran Bretaña se reafirmaba en su control de Egipto, mientras que los opositores del imperio estaban satisfechos por el fin de las rivalidades imperialistas. El Manchester Guardian hablaba en nombre de liberales e izquierdistas cuando afirmaba: «El valor de la nueva amistad no estriba en su capacidad para evitar disputas, sino en la oportunidad que brinda de establecer una alianza genuina entre las democracias de ambos países para el avance de la causa democrática»[61].

En Alemania, donde los líderes nunca se habían tomado en serio la posibilidad de una amistad entre Gran Bretaña y Francia, la noticia causó impacto y consternación. El káiser le dijo a Bülow que la nueva situación era perturbadora. Ahora que Gran Bretaña y Francia ya no estaban enfrentadas «es más apremiante la necesidad de analizar nuestra posición»[62]. La bien relacionada baronesa Spitzemberg consignó en su diario: «Hay mucho pesimismo en el ministerio de Asuntos Exteriores por el acuerdo franco-británico sobre Marruecos, una de las peores derrotas sufrida por la política alemana desde la alianza dual». La liga pangermánica, nacionalista furibunda, adoptó una resolución en la que declaraba que el acuerdo sobre Marruecos significaba un «desprecio humillante» para Alemania, que había sido tratada como una potencia de tercera clase. Los liberales nacionales, partido conservador que usualmente apoyaba al gobierno, exigieron una declaración del primer ministro, mientras el káiser pronunciaba discursos en los que afirmaba que la nueva situación mundial podría obligar a Alemania a actuar, y señalaba que las fuerzas armadas alemanas eran poderosas y estaban listas[63].

Gran Bretaña y Alemania ya se habían distanciado, y la opinión pública de ambos países aceleraba el proceso; pero la entente cordial, como se la conocería en el futuro, contribuyó a la consolidación del abismo que las separaba. Y, aunque algunos estadistas británicos como Lansdowne pudieron pensar que se trataba tan solo de zanjar disputas coloniales, en realidad la nueva amistad entre estas dos potencias tenía repercusiones importantes para la correlación de fuerzas en Europa. Gracias a su alianza con Rusia, ahora Francia se encontraba en posición más fuerte con respecto a Alemania; aunque todavía quedaba por ver cuánto más fuerte. Muy pronto, Gran Bretaña debería escoger entre apoyar a Francia en momentos de crisis o arriesgarse a perder su amistad. Como dijo en 1907 sir Francis Bertie, a la sazón embajador en París: «El peligro que tendremos que conjurar es el de perder la confianza de los franceses hacia nuestro respaldo, porque esto les impulsaría a llegar a acuerdos con Alemania, lo cual a quienes perjudicaría sería a nosotros y no a los franceses. Al mismo tiempo, tampoco podemos alentar a los franceses a que confíen en nuestro apoyo material hasta el punto de atreverse a desafiar a los alemanes»[64]. Para bien o para mal, era probable que Gran Bretaña se involucrara en las disputas de Francia en Europa, en particular las suscitadas por el tema de Marruecos. Los alemanes también tenían intereses allí, y sintieron con razón que habían sido ignorados; no pasaría mucho tiempo antes de que Alemania demostrara su descontento.

Lloyd George recordaba en sus memorias de la guerra que el día en que se anunció la entente, él había ido a visitar al anciano estadista del partido liberal lord Rosebery. «Sus primeras palabras de saludo fueron: “Bueno, supongo que estás tan contento como los demás con este acuerdo francés”. Yo le aseguré que estaba encantado de que nuestras enmarañadas y confusas relaciones con Francia se hubieran arreglado al fin. A lo que me respondió: “Estás completamente equivocado. ¡Significa que al final habrá guerra con Alemania!”»[65].