EUROPA EN 1900

E l 14 de abril de 1900, el presidente de Francia, Émile Loubet, encarecía la justicia y la bondad humana en su discurso de inauguración de la exposición universal de París. Bondad hubo muy poca en los comentarios de la prensa del momento. Las exposiciones no estaban listas, el lugar era un caos polvoriento de edificios en construcción, y casi todo el mundo detestaba la estatua gigante de la entrada: una figura de mujer con un elegante vestido de noche, cuyo modelo era Sarah Bernhardt. La exposición, no obstante, fue un triunfo absoluto, con más de cincuenta millones de visitantes.

Por su estilo y contenido, la exposición era entre otras cosas una celebración de las glorias del pasado, y cada país exhibía sus tesoros nacionales —cuadros, esculturas, libros raros o manuscritos— y sus actividades típicas. Así, en el pabellón canadiense había montañas de pieles, en el finlandés se mostraba mucha madera, y los portugueses decoraron el suyo con peces. Buena parte de los pabellones europeos imitaba grandes edificios góticos o renacentistas, aunque el de la pequeña Suiza era tipo chalet. Los chinos reprodujeron una parte de la ciudad prohibida de Pekín, y Siam (la actual Tailandia) levantó una pagoda. El Imperio otomano, aquel imperio mermado pero aún grande, que se extendía desde los Balcanes, en el sur de Europa, y, cruzando Turquía, hasta el Oriente próximo árabe, escogió un pabellón que era una mezcla de estilos muy similar a la composición de sus pueblos, entre los que había cristianos, musulmanes, judíos y demás. Resultaba muy apropiado que aquel pabellón, erigido con azulejos coloreados y ladrillos, arcos, torres, ventanas góticas y elementos de mezquitas y del gran bazar de Constantinopla (hoy Estambul), se asemejase de algún modo a Santa Sofía, la gran iglesia cristiana convertida en mezquita tras la conquista otomana.

El pabellón alemán lo remataba la estatua de un heraldo tocando una trompeta, lo cual resultaba bastante adecuado para la más reciente de las grandes potencias europeas. Contenía una reproducción exacta de la biblioteca de Federico el Grande; con notable tacto, los alemanes no se centraron en sus victorias militares, muchas de las cuales habían sido contra Francia. La fachada occidental, no obstante, hacía una velada alusión a la nueva rivalidad que se estaba gestando entre Alemania y la mayor potencia naval del mundo, Gran Bretaña, mostrando un mar tormentoso con sirenas cantando, y podía leerse una divisa, que se rumoreaba había sido escrita personalmente por el gobernante de Alemania, el káiser Guillermo II: «La estrella de la Fortuna invita al valiente a levar anclas y lanzarse a la conquista de las olas». En otras partes de la exposición se veían las huellas del rápido incremento del poderío de un país que existía tan solo desde 1871: el palacio de la electricidad contenía una grúa gigante alemana capaz de levantar veinticinco mil kilos.

El Imperio austrohúngaro, el amigo más cercano de Alemania en Europa, tenía dos pabellones independientes para cada una de las mitades de lo que había dado en llamarse la «monarquía dual». El pabellón austriaco era un triunfo del art nouveau, el nuevo estilo de moda en Europa. Querubines y delfines de mármol jugueteaban en torno a sus fuentes, sus escaleras estaban sostenidas por estatuas gigantescas, y cada centímetro de sus paredes parecía cubierto de pan de oro, piedras preciosas, máscaras —tristes o alegres— o guirnaldas. Había un gran salón de recepciones reservado para los miembros de la casa de Habsburgo, que llevaba siglos gobernando aquel gran imperio que se extendía desde el centro de Europa hasta los Alpes y el mar Adriático. Y las exposiciones mostraban con orgullo la obra de polacos, checos y sudeslavos de la costa dálmata, apenas unos cuantos de los muchos pueblos gobernados por la monarquía dual. Al lado del pabellón austriaco, separándolo del de Hungría, se levantaba uno más pequeño: el de la diminuta provincia de Bosnia, que técnicamente pertenecía aún al Imperio otomano, pero que desde 1878 era administrada por Viena. El pabellón bosnio, con sus hermosos ornamentos fabricados por artesanos de Sarajevo, su capital, parecía, según la guía Hachette, una jovencita a quien sus padres muestran por primera vez al mundo[1]. (Unos padres no precisamente felices).

[1] En la guerra de 1899-1902 entre el imperio británico y las dos repúblicas independientes afrikáners (o bóers) de Sudáfrica, la simpatía de gran parte del mundo estaba del lado de los afrikáners. Lord Kitchener en particular fue blanco de la repulsa internacional por su brutal política de quebrantar la resistencia afrikáner destruyendo sus granjas y ganado, y confinando a sus mujeres y niños en campos de concentración.

La atmósfera del pabellón de Hungría era fuertemente nacionalista (los críticos austriacos comentaron con acritud que las obras de arte típico allí expuestas eran vulgares, de colores chillones). Entre lo expuesto había también una reconstrucción de la gran ciudadela norteña de Komárom, que se interpuso en el camino de los otomanos cuando, en el siglo XVI, estos penetraron en Europa desde el sur. Más recientemente, en 1848, Komárom fue defendida por nacionalistas húngaros en su revuelta contra los Habsburgo, hasta caer en manos de las tropas austriacas en 1849. Otro salón estaba dedicado a los húsares, famosos por su valentía en las guerras contra los otomanos. Las exposiciones prestaban menos atención a los millones de personas de etnias no húngaras, como por ejemplo croatas o rumanos, que vivían dentro de las fronteras de Hungría.

Italia era un país casi tan reciente como Alemania, y también una gran potencia, más por cortesía que por méritos reales; su pabellón semejaba una enorme catedral ricamente decorada. Sobre su cúpula dorada se alzaba un águila gigantesca, que extendía sus alas en actitud triunfante. El interior estaba repleto de arte medieval y renacentista; pero las glorias del pasado podían tener un peso abrumador para un país joven y pobre. Gran Bretaña, en cambio, prefirió no llamar la atención, pese a que controlaba gran parte del comercio y la manufactura mundiales, poseía la mayor armada y su imperio era el más extenso. Su exposición la albergaba una placentera residencia campestre con entramado de madera estilo Tudor, diseñada por el joven arquitecto Edwin Lutyens, y consistía fundamentalmente en cuadros ingleses del siglo XVIII. Varios propietarios de esta nacionalidad se negaron a prestar obras de sus colecciones privadas, debido a que las relaciones entre Gran Bretaña y Francia, tradicionalmente difíciles, estaban muy tensas en 1900[2].

Rusia ocupaba un lugar privilegiado en la exposición, por ser el aliado favorito de Francia. Las exposiciones rusas eran enormes, y estaban repartidas por distintas localizaciones, desde un sólido palacio estilo Kremlin, dedicado a Siberia, hasta un pabellón profusamente decorado, bautizado en honor de la madre del zar, la emperatriz María. Los visitantes podían admirar, entre muchas otras cosas, un mapa de Francia confeccionado con piedras preciosas que el zar Nicolás II había enviado como presente a los franceses, y maravillarse ante la magnitud de las posesiones de los Romanov. Los franceses no tenían un pabellón propio; después de todo, la exposición se había diseñado en su totalidad como un monumento a la civilización francesa, al poder francés, a la industria y la agricultura francesas, a las colonias francesas, y había salas dedicadas a los logros franceses en cada una de las exposiciones especiales. La sección de Francia en el Palais des Beaux-Arts, según la guía, fue naturalmente un modelo de lujo y de buen gusto. La exposición marcó la reafirmación del estatus de gran potencia de aquella Francia que solo treinta años antes había sido completamente derrotada cuando trató de impedir que Alemania se constituyese.

Los franceses, con todo, declararon que la exposición universal habría de ser «un símbolo de paz y armonía» para toda la humanidad. Aunque, de las naciones presentes en París, más de cuarenta fueron europeas, también tuvieron pabellones Estados Unidos, China y la mayoría de los países latinoamericanos. Pero, como si fuese un recordatorio de dónde radicaba el verdadero poder, gran parte de la exposición estaba dedicada a las colonias, de las que las potencias europeas exhibían sus posesiones. Las multitudes pudieron contemplar con asombro plantas y animales exóticos, caminar por réplicas de aldeas africanas, ver trabajar a artesanos de la Indochina francesa, o comprar en zocos del norte de África. Un observador estadounidense comentó con severidad: «bailarinas flexibles ejecutan las peores contorsiones que hayan conocido las seguidoras de Terpsícore»[3]. Los visitantes partían con la reconfortante certeza de que su civilización era superior y que sus beneficios se estaban expandiendo por todo el mundo.

La exposición parecía el modo adecuado de clausurar un siglo que había empezado con revoluciones y guerras, pero al que ahora caracterizaban el progreso, la paz y la prosperidad. Europa no había estado del todo libre de guerras durante el siglo XIX, pero no podía compararse con las prolongadas luchas del XVIII, ni con la Revolución Francesa, ni con las guerras napoleónicas que habían involucrado a casi todas las potencias europeas. Las guerras del XIX habían sido por lo general conflictos breves —como el de Prusia y el Imperio austrohúngaro, que duró siete semanas—, o guerras coloniales, en que se combatía muy lejos del territorio europeo. Los europeos debieron prestar más atención a la guerra civil estadounidense, que, además de durar cuatro años, constituyó una temprana advertencia de que la tecnología moderna, el humilde alambre de púas y las palas, estaban haciendo que la ventaja bélica se decantase hacia la defensa. Aunque en la guerra de Crimea, a mediados de siglo, habían participado cuatro potencias europeas, esto había sido una excepción. En la guerra austro-prusiana, en la franco-prusiana y en la ruso-turca, las otras potencias se habían mantenido prudentemente fuera del conflicto y habían hecho todo lo posible por restaurar la paz.

Bajo ciertas circunstancias, la guerra seguía considerándose una opción razonable para las naciones si estas no encontraban otra manera de alcanzar sus objetivos. Prusia no estaba preparada para compartir con Austria el control de los estados alemanes, y Austria estaba decidida a no concedérselo. La guerra subsiguiente zanjó la cuestión a favor de Prusia. El coste de recurrir a la guerra era alto, pero no prohibitivo. Tanto la duración como el alcance de las guerras eran limitados. Los ejércitos profesionales combatían entre sí y el daño a los civiles y a las propiedades era mínimo, en comparación con lo que estaba por venir. Todavía era posible atacar y obtener victorias decisivas. Sin embargo, tanto la guerra franco-prusiana de 1870-1871 como la guerra de Secesión estadounidense habían dejado ya entrever que el modelo estaba cambiando: el reclutamiento permitió que los ejércitos fuesen más grandes, y el aumento de la potencia de fuego, con armas mejores y más certeras, determinó que las fuerzas de los prusianos y sus aliados alemanes sufrieran cuantiosas bajas en sus primeros ataques contra los franceses. La rendición del ejército francés en Sedán no significó el final de la lucha. Por el contrario, el pueblo francés, o al menos grandes sectores de él, optaron por mantener una guerra popular. Pero incluso esta llegó a su fin. Francia y la nueva Alemania hicieron las paces y sus relaciones se fueron restableciendo gradualmente. En 1900, la asociación de empresarios de Berlín envió un mensaje a la cámara de comercio de París con motivo de la apertura de la exposición, deseando éxitos a «esta gran empresa, que está destinada a acercar más a las naciones civilizadas del mundo, en los empeños comunes a todas ellas»[4]. La gran cantidad de visitantes alemanes que se esperaba en París ayudaría a construir, como deseaban muchos en Alemania, mejores relaciones entre ambos pueblos.

La guía Hachette afirmaba que todos los pueblos de la Tierra habían trabajado en la exposición: «Han reunido sus maravillas y sus tesoros para revelarnos artes desconocidas, descubrimientos olvidados, y para competir con nosotros en una pacífica carrera en la que el Progreso no cejará en sus conquistas». En la exposición podían verse por doquier los temas del progreso y del futuro, desde las nuevas pasarelas móviles hasta las salas de cine. En uno de los pabellones, el Château d’Eau, con cascadas, fuentes y luces de colores que interactuaban con el agua, la pieza central de una fuente gigantesca era un grupo alegórico que representaba a la Humanidad guiada por el Progreso, avanzando hacia el Futuro y derrotando a la curiosa pareja de la Rutina y el Odio.

La exposición era un muestrario de cada país, pero también un monumento a los más extraordinarios y recientes logros de la civilización occidental, en la industria, el comercio, la ciencia, la tecnología y las artes. Uno podía contemplar las nuevas máquinas de rayos X o quedar anonadado, como quedó Henry James, en el salón de las Dinamos; pero el descubrimiento más excitante de todos era la electricidad. El artista futurista italiano Giacomo Balla llamó a sus hijas Luce y Elettricità, en recuerdo de lo que vio en la exposición de París. (Su admiración por las máquinas modernas le llevaría a llamar Elica «Hélice» a su tercera hija). Camille Saint-Saëns compuso para la exposición una cantata especial en loor de la electricidad, Le feu céleste [El fuego celeste], para orquesta, solistas y coro, que fue tocada en un concierto gratuito. El palacio de la electricidad resplandecía con cinco mil bombillas, y en lo más alto de su techo se erguía el Hada Electricidad en su carroza tirada por un caballo y un dragón. Y había otras docenas de palacios y pabellones dedicados a las actividades más importantes de la sociedad moderna, como la maquinaria, la minería y metalurgia, las industrias químicas, el transporte público, la higiene y la agricultura.

Y había todavía más, mucho más. Los segundos juegos olímpicos modernos tuvieron lugar en el cercano Bois de Boulogne, como parte de la exposición. Entre los deportes participantes estaban la esgrima (donde los franceses se lucieron), el tenis (un triunfo inglés), el atletismo(dominado por los estadounidenses), la carrera de motocicletas y el croquet. En el anexo de la exposición, en Vincennes, se podían examinar los nuevos automóviles y ver carreras de globos. Raoul Grimoin-Sanson, uno de los primeros directores de cine, ascendió en su propio globo para filmar la exposición desde arriba. Como decía la guía Hachette, el evento fue «el magnífico resultado, la extraordinaria culminación de todo un siglo: el más fecundo en descubrimientos, el más prodigioso en la ciencia, el que ha revolucionado el orden económico del universo».

A la luz de lo que estaba por ocurrir en el siglo XX, esta jactancia y autocomplacencia nos resultan penosas, pero en 1900 los europeos tenían buenas razones para sentirse satisfechos del pasado reciente y confiados en el futuro. Los treinta años posteriores a 1870 habían traído una explosión de productividad y riqueza, así como una transformación en la sociedad y en el modo de vida de la gente. Gracias a una alimentación de mejor calidad y más barata, a los adelantos en la higiene y a los espectaculares avances en medicina, los europeos vivían mucho más y estaban más sanos. La población pasó de cien millones a un total de cuatrocientos millones, y Europa fue capaz de absorber tal crecimiento gracias al incremento de su producción industrial y agrícola, y al de sus importaciones de todo el mundo. (Y la emigración funcionó como una válvula de escape: en las dos últimas décadas del siglo, unos veinticinco millones de europeos se marcharon en busca de nuevas oportunidades a Estados Unidos, y algunos millones más lo hicieron a Australia, Canadá o Argentina).

Las ciudades y pueblos de Europa iban creciendo con la llegada de cada vez más personas provenientes del campo que acudían en busca de mejores oportunidades en las fábricas, los comercios y las oficinas. En vísperas de la Revolución Francesa de 1789, París tenía unos seiscientos mil habitantes; en la época de la exposición, cuatro millones. Budapest, la capital de Hungría, mostraba el índice de crecimiento más espectacular: en 1867 tenía 280 000 habitantes, y en los días de la Gran Guerra, 933 000. Conforme disminuía el número de europeos que vivía de la agricultura, crecía el de las clases obreras industriales y la clase media. Los obreros se organizaron en sindicatos, que a finales del siglo eran legales en la mayoría de los países; en Francia, el número de obreros sindicados se quintuplicó en los quince años anteriores a 1900, y solo un poco antes de la Gran Guerra estaba a punto de alcanzar el millón. En reconocimiento de la importancia creciente de la clase obrera, la exposición tenía muestras de viviendas piloto para los trabajadores, así como de organizaciones dedicadas a su desarrollo moral e intelectual.

Alfred Picard, el ingeniero que organizó la exposición de París, recomendaba a los visitantes que empezaran por el palacio de la enseñanza y la educación. Decía que la educación era el origen de todo progreso. El palacio mostraba currículos y métodos de instrucción, desde la escuela primaria hasta la universidad, tanto en Francia como en otros países. La guía Hachette afirmaba que la exposición de Estados Unidos merecía una visita, para ver los curiosos métodos de instrucción que preferían los estadounidenses (sin especificar cuáles podían ser). También había muestras especiales de educación técnica y científica, y de clases nocturnas para adultos. Según iba cambiando la economía de Europa, los gobiernos y las empresas fueron comprendiendo que necesitaban una población más instruida. El final del siglo XIX fue testigo del auge de la educación universal y la alfabetización. En vísperas de la Gran Guerra, incluso Rusia, comúnmente considerada la potencia más atrasada de Europa, tenía en la escuela primaria a casi la mitad de los niños que vivían en ciudades y pueblos, y al veintiocho por ciento de los que vivían en el campo; su meta era llegar al cien por cien en 1922.

El incremento de las bibliotecas públicas y de la instrucción de adultos promovía la lectura, y las editoriales respondieron a los nuevos mercados masivos con historietas, ficción sensacionalista, novelas de misterio e historias de aventuras, como las de vaqueros. Surgió la prensa periódica de circulación masiva, con sus grandes y ostentosos titulares y el uso abundante de ilustraciones. En 1900, el Daily Mail de Londres tiraba diariamente más de un millón de ejemplares. Todo esto contribuyó a expandir los horizontes de los europeos, y también les hizo sentirse parte de unas comunidades mayores que las de sus antepasados. Donde antes la mayoría de los europeos se veían a sí mismos como miembros de una aldea o una ciudad, ahora se sentían cada vez más alemanes, franceses o ingleses, como parte de algo llamado nación.

No había ninguna exposición en París dedicada específicamente al arte de gobernar, pero en muchas se mostraban las iniciativas cada vez más numerosas que acometían los gobiernos, desde las obras públicas hasta el bienestar de sus ciudadanos. Gobernar en la nueva Europa era por entonces una tarea más complicada que hacía solo treinta años, debido a que la sociedad era más compleja. La extensión de la democracia y del derecho al voto significó la expansión de un público cada vez más exigente. Ningún gobierno deseaba grandes cantidades de ciudadanos descontentos; estaban demasiado frescos en Europa los recuerdos de las revoluciones anteriores. Por otra parte, el hecho de que todos los ejércitos europeos, excepto el de Gran Bretaña, dependieran ahora del reclutamiento de jóvenes durante un número limitado de años, dio como resultado que las clases gobernantes requerían de la cooperación y la buena voluntad de las masas. Como afirmó el príncipe Yevgeny Trubetskoy, uno de los más inteligentes aristócratas rusos: «No se puede gobernar en contra del pueblo cuando es necesario recurrir a él para defender Rusia»[5].

Los gobiernos habían descubierto que tenían que proveer a sus poblaciones de algo más que de seguridad básica. Esto tuvo que ver en parte con la esperanza de evitar conflictos sociales, pero también con el hecho de que una población activa más saludable e instruida era mejor para la economía y para el ejército. Otto von Bismarck, el gran canciller de Alemania, fue el primero en promover el moderno estado del bienestar, con cosas tales como el seguro por desempleo y las pensiones de vejez en la década de 1880, y su ejemplo fue seguido en toda Europa. Los gobiernos comprendieron también que necesitaban mejores servicios de información para poder gobernar eficazmente. La estadística se convirtió en una herramienta importante a finales del siglo XIX. Gobernar exigía ahora un personal cualificado. El antiguo método, propio de aficionados, en que los jóvenes eran escogidos para el ejército o el funcionariado según su familia y sus conexiones, ya no servía. Los oficiales que no pudiesen leer mapas o que no entendiesen de táctica o logística no podrían manejar los ejércitos modernos. Los ministerios de Asuntos Exteriores ya no podían ser un agradable refugio para caballeros que gustasen de inmiscuirse en asuntos diplomáticos a la ligera. La llegada del nuevo e imprevisible factor de la opinión pública significó que a los gobiernos les empezó a resultar imposible manejar libremente sus asuntos exteriores.

El desarrollo de las comunicaciones, como las nuevas, rápidas y baratas oficinas de correos y telégrafos, no solo facilitó el contacto de los europeos entre sí y fomentó el sentimiento nacionalista, sino que también les hizo conscientes de lo que sucedía en otros países. También ayudó el hecho de que los viajes fuesen más fáciles y asequibles. En las ciudades, los vehículos tirados por caballos fueron dando paso gradualmente a nuevas formas de transporte, como los tranvías eléctricos. La primera línea del metro de París fue inaugurada a tiempo para la exposición (y justo a la par iniciaron sus actividades los primeros carteristas del metro). Las redes de ferrocarriles y de canales se extendieron por toda Europa, y las líneas de los vapores se entrecruzaban por los océanos. En 1850 había solo 22 500 kilómetros de vías férreas en todo el continente; en 1900, más de 288 000. Los visitantes de la exposición de París provenían de todas partes de Europa, así como de los lugares más distantes: miles de estadounidenses estuvieron aquel verano en París. Había aparecido un nuevo fenómeno: el turismo de masas. El viaje de placer, antes solo para los ricos y privilegiados —piénsese en el Grand Tour que los jóvenes de la nobleza solían hacer en el siglo XVIII—, estaba ahora al alcance de la clase media, e incluso de la clase obrera próspera. En la década de 1840, un inglés emprendedor, Thomas Cook, comenzó a utilizar los nuevos ferrocarriles para organizar las excursiones de distintas asociaciones antialcohólicas. A finales de siglo, la Thomas Cook & Son organizaba viajes para miles de turistas cada año. En 1900, como era inevitable, la empresa ofertó un programa especial de visitas a París y a la exposición.

Europa empezaba a parecerse al mundo que conocemos. Las ciudades estaban deshaciéndose de sus barrios bajos y sus estrechos callejones, y construyendo calles y espacios públicos más amplios. En Viena, el gobierno permitió la urbanización de las franjas de terreno que antes protegían el acceso a las viejas murallas de la ciudad. La Ringstrasse, con sus enormes edificios públicos y sus elegantes bloques de apartamentos, se convirtió en el símbolo de la nueva ciudad moderna. Y Viena, como otras ciudades europeas, estaba más limpia y salubre hacia el fin del siglo, y también más iluminada, puesto que las luces eléctricas habían reemplazado el viejo alumbrado de gas. Uno quedaba sorprendido y encantado al volver a visitar las grandes ciudades europeas, decía Stefan Zweig, el famoso escritor austriaco: «Las calles eran más anchas y hermosas, los edificios públicos más imponentes, las tiendas más elegantes»[6]. Cosas tan prosaicas como los mejores desagües, los baños integrados en las casas y los suministros de agua limpia significaron que algunas enfermedades antiguas como el tifus y el cólera, antes muy comunes, empezaran a desaparecer. En la exposición de 1900, el Palais de l’Hygiène mostraba orgullosamente los nuevos sistemas de calefacción y ventilación para edificios públicos, como los hospitales, y en una sala dedicada a la lucha contra las enfermedades ocupaba el lugar de honor un busto del gran Louis Pasteur. (Una visitante canadiense dijo que habría disfrutado más de esas exposiciones «si no hubiera habido tantos franceses horribles por todas partes»)[7].

En otra exposición, dedicada a las telas y la indumentaria, los franceses mostraban la obra de sus mejores modistos, pero también las prendas de confección, que ponían la moda al alcance del consumidor de clase media. Los nuevos artículos de consumo —bicicletas, teléfonos, linóleo, libros y periódicos baratos— se estaban volviendo parte de la vida cotidiana, y los nuevos grandes almacenes, así como las compras por catálogo, los ponían a disposición de todo el que pudiese permitírselos. Y cada vez eran más los europeos que podían permitírselos. Gracias a la producción en serie, lo que antes eran artículos de lujo ahora resultaban asequibles para el común de los hogares. En la década de 1880, las fábricas alemanas producían setenta y tres mil pianos al año. Las funciones y los entretenimientos públicos eran más baratos y más elaborados. El nuevo medio del cine desencadenó la construcción de salas especiales, a menudo bellamente decoradas. Los franceses también tenían los café-concerts, donde, por el precio de una bebida o un café, los clientes podían disfrutar de uno o dos cantantes, quizá de algún comediante, e incluso de bailarinas. En Gran Bretaña, las public houses, con sus luces brillantes, sus resplandecientes adornos de latón, sus sillas tapizadas y su empapelado en relieve, ponían un toque de glamour a una salida nocturna de los miembros de las clases bajas.

Los europeos también estaban comiendo mucho mejor. Uno de los palacios de la exposición mostraba las glorias de la agricultura y la gastronomía francesas (así como una escultura colosal de la apoteosis de una botella de champán), mientras que otros, como el Palais de l’Horticulture Étrangère, exhibían productos alimenticios de distintos lugares del mundo. Los europeos comenzaban a acostumbrarse a las piñas de las Azores, el cordero de Nueva Zelanda o la carne de vaca argentina, traídos en los nuevos barcos frigoríficos o enlatados en conserva. (La sopa enlatada de Campbell ganó una medalla de oro en la exposición de París). Las mejoras en la agricultura y la utilización de nuevas tierras de cultivo en todo el mundo, así como un transporte más barato y rápido, provocaron una caída de casi el cincuenta por ciento en los precios de los productos alimenticios durante el último tercio del siglo. La vida era color de rosa, especialmente para las clases medias.

Stefan Zweig, que tenía diecinueve años en 1900, nos ha dejado un retrato de su despreocupada juventud. Su familia era próspera e indulgente, y le permitía hacer lo que quisiera en la universidad, en Viena. Era un estudiante muy poco aplicado, pero un lector incansable. Acababa de empezar su carrera de escritor, publicando sus primeros poemas y artículos. En lo último que escribió, El mundo de ayer, se refirió a los años de su juventud previos a la Gran Guerra como «la edad de oro de la seguridad». En particular, el mundo de las clases medias era semejante a la monarquía de los Habsburgo: estable y permanente en apariencia. Los ahorros estaban a salvo, y la propiedad podía pasar con seguridad de una generación a otra. La humanidad, en especial la europea, estaba ingresando a todas luces en un estadio superior de desarrollo. Las sociedades no solo eran cada vez más prósperas y estaban mejor organizadas, sino que además sus miembros eran más amables y racionales. Para los padres de Zweig y sus amigos, el pasado era algo deplorable, en tanto que el porvenir se presentaba cada vez más resplandeciente. «Nadie creía que pudiesen producirse recaídas en la barbarie, como por ejemplo guerras entre las naciones de Europa, más de lo que creía en brujas y fantasmas; nuestros padres estaban profundamente convencidos del infalible poder unificador de la tolerancia y la conciliación»[8]. (Zweig, por entonces exiliado en Brasil, envió el manuscrito a su editor a principios de 1941. Pocas semanas después, se suicidaría junto a su segunda esposa).

Tanto esta edad de oro de la seguridad como las evidencias del progreso antes de la Gran Guerra eran especialmente notables en Europa occidental (incluida la nueva Alemania) y en las regiones más desarrolladas del Imperio austrohúngaro, como sus territorios alemanes y checos. Las grandes potencias, que combinaban riqueza, territorio, influencia y poderío militar, aún eran todas europeas: Gran Bretaña, Francia, Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia; y en la frontera oriental de Europa, Rusia, un país que nunca había sido considerado realmente europeo, iniciaba su espectacular ascenso a la condición de potencia mundial. Pese a que muchos la veían atascada en algún punto del siglo XVI, Rusia se hallaba de hecho en vísperas de un despegue económico, y quizá también político. En las muestras rusas de la exposición de París estaban los homenajes de rigor a las glorias del pasado y a la civilización rusa; pero también había locomotoras, máquinas y armas. En el pabellón específico de la Rusia asiática, los visitantes podían sentarse en vagones de ferrocarril que se mecían suavemente para dar ilusión de movimiento, mientras pasaba junto a ellos un panorama pintado de los nuevos y vastos territorios orientales de la nación. El mensaje era que una Rusia dinámica estaba adquiriendo nuevas colonias, que unía por medio del Transiberiano y a las que les llevaban los beneficios de la civilización moderna, entre ellos la tecnología para explotar sus riquezas naturales.

Esto no eran meras ilusiones por parte de los rusos. Desde la década de 1880, el desarrollo de su país había sido extraordinario en todos los aspectos. Como en el caso de otras exitosas historias posteriores —por ejemplo, la de los tigres asiáticos tras la Segunda Guerra Mundial—, la economía rusa estaba dejando de ser principalmente agrícola y comenzando a ser industrial. Los índices de crecimiento del país —a un promedio del 3, 25 por 100 anual— igualaban o superaban a los de líderes mundiales como Gran Bretaña y Estados Unidos en un periodo similar. Aunque la guerra con Japón y los subsiguientes levantamientos revolucionarios de 1905 retrasaron el desarrollo de Rusia, se recuperó rápidamente en los años anteriores a la Gran Guerra. Ya en 1913, Rusia era el mayor productor agrícola de Europa, y en lo industrial estaba alcanzando a gran velocidad a las otras potencias. En vísperas de la guerra, se hallaba en el quinto puesto entre las naciones del mundo en producción industrial[9]. Y había evidencias, entremezcladas, claro está, de que la sociedad y la política rusas iban hacia una fase más liberal.

¿Qué hubiera pasado con Rusia de no haber sobrevenido la Gran Guerra? ¿O si hubiera logrado de algún modo permanecer al margen? ¿Habría habido una revolución en 1917? Sin la guerra y el colapso del viejo régimen, ¿habrían sido capaces los bolcheviques, aquella facción revolucionaria, de hacerse con el poder e implantar sus políticas rígidas y doctrinarias? Nunca lo sabremos, pero no es difícil imaginar un camino diferente, menos sangriento y costoso, para la llegada de Rusia a la era moderna. También resulta tentador imaginar un futuro distinto para Europa. En 1900, esta tenía mucho que celebrar, y también sus potencias. Gran Bretaña, pese a tener rivales en el continente y en todo el mundo, seguía gozando de seguridad y prosperidad. Francia parecía haber dejado atrás sus décadas de revoluciones y levantamientos políticos, y estar recuperada de su humillante derrota a manos de Prusia y sus aliados alemanes en la guerra de 1870-1871. Alemania tenía la economía con un crecimiento más rápido de Europa, y estaba extendiendo velozmente su influencia hacia el este y el sur mediante el comercio y las inversiones. Parecía decidida a convertirse en el motor del corazón de Europa, y sin necesidad de emplear su poderoso ejército (como finalmente ha logrado en las últimas décadas del siglo XX). El Imperio austrohúngaro había sobrevivido, lo que en sí mismo era un triunfo, y sus múltiples nacionalidades disfrutaban de los beneficios de ser parte de una unidad política y económica mayor. E Italia se iba industrializando y modernizando.

Las muestras coloniales en la exposición permitían también vislumbrar el extraordinario poder que había logrado acumular una porción muy pequeña del mundo en el curso de los siglos anteriores. Los países europeos dominaban la mayor parte de la superficie terrestre, ya fuera mediante sus imperios formales o mediante el control en la práctica de buena parte del resto, por su poderío económico, financiero y tecnológico. Se estaban construyendo en todo el mundo ferrocarriles, puertos, cables de telégrafo, barcos de vapor y fábricas, empleando experiencia y dinero europeos, y generalmente administrados por compañías europeas. Y el dominio de Europa se había incrementado espectacularmente en el siglo XIX, gracias a que su revolución científica e industrial le había concedido, al menos por un tiempo, una ventaja sobre las demás sociedades. En la primera guerra del Opio entre Gran Bretaña y China, a finales de la década de 1830, los británicos emplearon un buque de vapor blindado (llamado con justicia Nemesis) contra una marina todavía equipada con los juncos de que China se había valido durante siglos. En 1800, antes de que surgiera esta abismal diferencia de poderes, Europa controlaba aproximadamente el treinta y cinco por ciento del mundo; ya en 1814, la cifra era el ochenta y cuatro por ciento[10]. Ciertamente, este proceso no siempre había sido pacífico, y las potencias europeas habían estado varias veces al borde de la guerra en su pugna por los trofeos. Pero en 1900 las tensiones provocadas por el imperialismo parecían estar amainando. No quedaba mucho que repartir en África, ni en el Pacífico ni en Asia, y existía, o parecía existir, un consenso general en que no hubiera más anexiones bruscas de territorios de estados en declive como China o el Imperio otomano, por más que su debilidad tentase a los imperialistas.

Habiendo llegado a estos niveles de poder y prosperidad, habiendo alcanzado tantos logros en tantos campos durante el siglo recién concluido, ¿por qué querría Europa tirarlo todo por la borda? Había muchos europeos, como los padres de Stefan Zweig, que opinaban que semejante temeridad y locura resultaban simplemente imposibles. Europa era demasiado interdependiente, sus economías estaban demasiado entrelazadas, como para romperse en una guerra. Eso no sería racional, cualidad muy admirada por entonces.

Se daba por sentado que, en general, la marcha del conocimiento a lo largo del siglo XIX, en todo tipo de campos, desde la geología a la política, había aportado mucha más racionalidad a los asuntos humanos. Mientras más supieran los seres humanos, acerca de sí mismos, de la sociedad o de la naturaleza, más basarían sus decisiones en hechos y no en emociones. Con el tiempo, las ciencias —incluidas las nuevas disciplinas sociales, como la sociología y la política— desvelarían todo cuanto necesitáramos saber. «La historia de la humanidad es parte integral de la historia de la naturaleza —escribió Edward Tylor, uno de los padres de la antropología moderna—, y nuestros pensamientos, voluntades y acciones se atienen a unas leyes tan firmes como las que gobiernan el movimiento de las olas, la combinación de ácidos y bases, y el crecimiento de las plantas y los animales»[11]. Ligada a esta fe en la ciencia —o positivismo, que era el nombre que recibía en la época— existía una fe equivalente en el progreso; o, como solían escribir los europeos, el Progreso. Se daba por hecho que el desarrollo humano era lineal, aunque no todas las sociedades hubieran alcanzado el mismo nivel. Herbert Spencer, el filósofo británico más leído de su tiempo, argumentaba que las leyes de la evolución valían tanto para las sociedades humanas como para las especies. Además, el progreso era visto generalmente de manera uniforme y sin excepciones: las sociedades desarrolladas eran mejores en todos los ámbitos, desde las artes hasta la política, desde las instituciones sociales hasta la filosofía y la religión. Los países europeos iban a todas luces en cabeza (aunque cabían dudas en cuanto al ranking entre ellos). Y las demás naciones terminarían siguiendo sus pasos, algo de lo que eran ejemplos prometedores los antiguos dominios blancos del imperio británico. En la exposición, decía la guía, las muestras japonesas despertaron considerable interés; Japón se había adaptado con maravillosa celeridad al mundo moderno y era ahora un actor más en las relaciones internacionales, si no a nivel global, sí desde luego en Asia.

El otro peligro que comenzaba a amenazar la hegemonía europea provenía del oeste, del nuevo mundo. Cuando, en un principio, Estados Unidos fue excluido de la serie de pabellones extranjeros importantes que había a lo largo del Sena, el jefe de su delegación en la exposición, un rico hombre de negocios de Chicago, explicó por qué se trataba de algo inaceptable: «Por sus avances, Estados Unidos no solo merece ocupar un puesto prominente entre las naciones de la Tierra, sino también en la vanguardia del desarrollo de la civilización»[12]. En 1900 Estados Unidos ya se había recuperado de la guerra de Secesión. Su gobierno había aplastado los últimos vestigios de resistencia india, y dominaba ya su vasto territorio al completo. Los inmigrantes acudían en tropel a trabajar en sus granjas, sus fábricas y sus minas, y la economía estadounidense se expandía rápidamente. Así como Gran Bretaña había liderado la primera revolución industrial a principios del siglo XIX, a base de carbón, vapor y hierro, Estados Unidos, con su red eléctrica y su aparentemente infinita capacidad para la innovación tecnológica, iba a la vanguardia de la segunda a finales del siglo. Hacia 1902, las plantas estadounidenses producían más hierro y acero que Alemania y Gran Bretaña juntas. Las exportaciones de Estados Unidos, desde las de cigarrillos hasta las de maquinarias, se triplicaron entre 1860 y 1900. Para 1913, el país ya tenía en sus manos el once por ciento del comercio mundial, y esta cifra iba creciendo cada año.

En la exposición, el pabellón estadounidense, que acabó ocupando un sitio privilegiado junto al río, era una maqueta del Capitolio de Washington, que tenía en su cúpula una escultura gigante representando a la Libertad montada en la carroza del Progreso tirada por cuatro caballos. El corresponsal de The New York Observer describió para sus lectores las exposiciones de Estados Unidos: soberbias piezas de escultores estadounidenses como Augustus Saint-Gaudens, magníficos muestrarios de joyas de Tiffany & Company, o relojes de pulsera y de pared que podían equipararse a los que venían de Suiza. Solamente un par de muestras de Londres y París, decía con desdén, «se aproximaban a la perfección de los trabajos de orfebrería expuestos por Estados Unidos». Y había muestras de tecnología estadounidense —máquinas de coser Singer, máquinas de escribir, enormes dinamos eléctricas— y de materias primas —cobre, trigo, oro— que estaban abarrotando los mercados del mundo. «Se hizo lo necesario —escribía el corresponsal con autocomplacencia—, para que los millones de visitantes se llevaran una profunda impresión del poderío, la riqueza, los recursos y la ambición de Estados Unidos»[13]. Para él, la exposición de París palidecía en comparación con la feria universal de Chicago de 1893[14]. La suya era la voz de la nueva autoconfianza estadounidense, así como la de un creciente nacionalismo que ambicionaba jugar un papel más importante en la escena mundial.

Algunos historiadores, como Frederick Jackson Turner, argumentaban que había llegado el momento de traspasar las costas de Norteamérica y extender la influencia estadounidense hasta las islas cercanas y hasta otros países. La doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos encontró muchos oyentes ávidos, desde hombres de negocios en busca de nuevos mercados hasta cristianos evangélicos en busca de almas que salvar. Aunque los estadounidenses no consideraban que su expansión fuera imperialista —a diferencia de las potencias europeas—, ciertamente Estados Unidos adquirió de algún modo territorios y esferas de influencia. En el Pacífico estableció una presencia tanto en Japón como en China, y se hizo con una serie de islotes, cuyos nombres —Guam, Midway, Wake— se harían famosos en la Segunda Guerra Mundial. En 1889 Estados Unidos se enzarzó en una complicada disputa con Alemania y Gran Bretaña por el reparto del archipiélago de Samoa, y en 1898 se anexionó el de Hawái. Como resultado de la guerra hispano-estadounidense de ese mismo año, Estados Unidos se hizo con el control de las Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Centroamérica y el Caribe se convirtieron en un patio trasero cada vez más importante, en la medida en que el flujo de inversiones estadounidenses se iba extendiendo hacia el sur. Hacia 1910, los estadounidenses eran dueños de una parte de México mayor que la de los propios mexicanos. Hacia el norte, Canadá continuaba siendo una tentación para los anexionistas.

La creciente presencia mundial estadounidense hizo evidente algo que, en un principio, no fue bien recibido: Estados Unidos tendría que invertir dinero en una armada moderna; una armada que, además, pudiese operar tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En 1890, en un momento en que un país pequeño como Chile tenía una marina más poderosa que la de Estados Unidos, el congreso aprobó con reticencia los tres primeros acorazados modernos estadounidenses. El crecimiento progresivo de su poderío militar fue de la mano de una creciente disposición de Estados Unidos a reafirmar sus derechos contra las demás potencias. En 1895, el nuevo secretario de Estado, Richard Olney, ascendió al rango de embajadores a la jerarquía de los delegados estadounidenses en el extranjero, para que pudiesen hablar en pie de igualdad con sus homólogos de los demás países. En ese mismo año, el testarudo y belicoso Olney intervino en la disputa de Gran Bretaña con Venezuela a causa de las fronteras de este país con la colonia británica de la Guayana para advertir a Salisbury, el primer ministro británico. «Hoy Estados Unidos es prácticamente el soberano de este continente, y su voluntad es ley para los súbditos confinados a su influencia —escribió Olney, añadiendo que— sus infinitos recursos y su posición aislada lo hacen amo de su circunstancia y prácticamente invulnerable contra cualquier potencia, o contra todas». A Salisbury no le gustó, pero Gran Bretaña ya tenía suficientes problemas en otras partes del mundo; así que consintió en remitir la disputa a un arbitraje. Cuando Estados Unidos arrebató Cuba y Puerto Rico a España en la guerra de 1898, tampoco Gran Bretaña hizo nada. En los años siguientes, los británicos renunciaron a todo interés por construir un canal a través del istmo de Panamá, y retiraron su flota del Caribe hacia sus aguas territoriales, concediendo de facto a Estados Unidos el dominio sobre la región.

El hombre que mejor ejemplificaba el nuevo clima nacional en Estados Unidos era Theodore Roosevelt, cuyo primer y más exitoso proyecto era él mismo. Habiendo sido un niño enfermizo y poco atractivo en el seno de una familia de la vieja clase dirigente, Roosevelt llegó a ser, a fuerza de pura voluntad, un temerario cowboy aventurero, explorador y cazador (el Teddy Bear, el osito de trapo, lleva su nombre). También es considerado un héroe de la guerra hispanoestadounidense, por la carga contra la Loma de San Juan; aunque sus numerosos críticos señalaron que en sus memorias daba la impresión de que la guerra la había ganado él solo. Henry James se refirió a «la mera encarnación monstruosa de un estruendo monstruoso y sin precedentes», y le puso de mote Theodore Rex. A Roosevelt lo movían la ambición, el idealismo y la vanidad. Su hija hizo este famoso comentario: «Mi padre siempre quería ser el muerto en el entierro, la novia en la boda y el bebé en el bautizo». En septiembre de 1900 fue nombrado presidente, cuando un anarquista disparó contra el presidente William McKinley. A Roosevelt le encantó el cargo —«el púlpito del bravucón»—, y disfrutó especialmente con la política exterior estadounidense[15].

Como muchos de sus compatriotas, Roosevelt pensaba que Estados Unidos debía ser una fuerza que actuase en favor del bien en el mundo, promoviendo la democracia, el libre comercio y la paz, elementos que para él estaban relacionados. En su primer discurso en el congreso, en 1901, declaró: «Lo deseemos o no, hemos de reconocer de aquí en adelante que, al igual que derechos internacionales, tenemos deberes internacionales». También dejó claro que, bajo su liderazgo, Estados Unidos respaldaría sus buenas intenciones con su fuerza efectiva, lo cual significaba una armada poderosa. «Ningún punto de nuestra política, exterior o interior, es más importante que este para el honor y el bienestar material, y sobre todo la paz, de nuestra nación en el futuro». A Roosevelt siempre le habían fascinado los barcos y el mar (lo mismo que a su contemporáneo el káiser Guillermo II de Alemania), y cumplió plenamente su palabra. La marina estadounidense, que tenía once acorazados en 1898, cuando Roosevelt pasó a ser vicepresidente, contaba con treinta y seis en 1913, y era la tercera del mundo en tamaño después de las de Alemania y Gran Bretaña. El crecimiento económico de Estados Unidos y su creciente poderío militar preocupaban a los europeos. Mientras que los británicos optaban por el entendimiento, el káiser Guillermo hablaba a cada rato de la necesidad de que las potencias europeas se unieran para hacer frente a los desafíos que, según él, representaban Japón y Estados Unidos, quizá por separado, quizá a la vez. Como el káiser era notablemente inconsistente, también habló en otras ocasiones de colaborar con Estados Unidos contra Japón. Tanto al káiser como a los propios estadounidenses les hubiera parecido fantasiosa la posibilidad de que Estados Unidos interviniese cada vez más en los asuntos de Europa en el siglo venidero, y de que participase además, no una, sino dos veces en sus grandes guerras.

El siglo que acababa de pasar parecía demostrar que el mundo, especialmente el europeo, se alejaba cada vez más de la guerra. Con unas pocas excepciones, las grandes potencias se habían unido desde el final de las guerras napoleónicas en el concierto de Europa, para abordar los asuntos internaciones del continente. Los principales estadistas de las potencias se habían habituado a consultarse mutuamente, y distintos comités integrados por los embajadores se habían reunido con frecuencia para tratar temas prioritarios, tales como las deudas del gobierno otomano con grupos de interés foráneos. El concierto había conseguido preservar la larga paz europea desde 1815, salvaguardando tratados, insistiendo en el respeto de los derechos de las naciones, alentado la resolución pacífica de disputas y, cuando era necesario, llamando al orden a las potencias menores. El concierto de Europa no era una institución formal, sino un modo sólidamente establecido de afrontar las relaciones internacionales que prestó un gran servicio a varias generaciones de europeos.

El progreso había llegado de la mano de la paz, y la Europa de 1900 era muy distinta de la del siglo anterior, infinitamente más próspera y aparentemente mucho más estable. Las reuniones que tuvieron lugar en el palacio del congreso durante la exposición de París reflejaron las generalizadas esperanzas de que el futuro fuese todavía más luminoso. Hubo más de ciento treinta eventos diferentes, que incluyeron debates sobre la condición y los derechos de la mujer, el socialismo, la lucha contra incendios, el vegetarianismo y la filosofía[16]. El IX congreso por la Paz Universal, que se celebró allí, ganó el gran premio de la exposición por sus trabajos. «Reinaba en el mundo una atmósfera maravillosamente despreocupada —escribió Zweig—, pues ¿qué podría interrumpir aquel crecimiento, qué podría oponerse a aquella energía que extraía constantemente nuevas fuerzas de su propio impulso? Europa nunca había sido más fuerte, más rica ni más hermosa, nunca había creído más fervientemente en un futuro todavía mejor»[17].

Ahora sabemos, naturalmente, que aquella fe en el progreso y la razón resultaron tristemente erróneas; que los europeos de 1900 estaban abocados a una crisis en 1914 que no supieron manejar, con espantosas consecuencias: dos guerras mundiales y una miríada de contiendas menores, el auge de los movimientos totalitarios, tanto de derechas como de izquierdas, conflictos encarnizados entre distintas nacionalidades, y atrocidades a una escala inimaginable. No fue el triunfo de la razón, sino el de su opuesto. La mayoría de ellos, sin embargo, no sabía que jugaba con fuego. Hemos de intentar apartar el conocimiento de lo que sobrevendría y recordar que la mayor parte de los europeos de la época no se percataban de que ellos y sus líderes estaban tomando medidas que reducían sus opciones, y que terminaron por destruir su paz. Hemos de intentar comprender a aquella gente de hace cien años. Necesitamos acercarnos tanto como podamos a lo que ocupaba sus mentes: sus recuerdos, sus temores o sus esperanzas. ¿Y cuáles eran sus axiomas tácitos, aquellas creencias y valores de los que no se molestaban en hablar porque eran comunes a todos? ¿Por qué no vieron los peligros que se cernían sobre ellos en los años previos a 1914?

Para ser justos con aquel mundo perdido de 1900, no todos los europeos compartían la confianza general en el futuro de la humanidad, ni en su racionalidad. Por mucho que la exposición de París celebrase tanto la confianza en el progreso como el positivismo —con su fe en que la ciencia podría resolver todos los problemas—, estos dos pilares del pensamiento de finales del siglo XIX estaban siendo atacados. Las pretensiones de la ciencia de revelar un universo en el que todo funcionara de acuerdo con leyes metódicas estaban cada vez más en entredicho. Los trabajos de Albert Einstein y de otros físicos sobre las partículas atómicas y subatómicas indicaban que, bajo el mundo material visible, se extendían la indeterminación y los fenómenos aleatorios. La realidad no era lo único en cuestión. También se hallaba en tela de juicio la racionalidad. Los psicólogos y los nuevos sociólogos estaban demostrando que las fuerzas inconscientes actuaban sobre los seres humanos más de lo que se suponía. En Viena, el joven Sigmund Freud inventaba la nueva práctica del psicoanálisis para sondear el inconsciente humano, y en el mismo año de la exposición publicó La interpretación de los sueños. El estudio de Gustave Le Bon sobre cómo la gente puede comportarse de formas inesperadas e irracionales cuando está en grupo causó una profunda impresión en aquella época, y aún hoy es utilizado, entre otros por el ejército estadounidense. Su libro sobre la psicología de la multitud, que vio la luz en 1895, fue un éxito popular, y se tradujo al inglés de inmediato.

La exposición de París celebraba asimismo el progreso material, pero sobre este también existían dudas. Aunque Karl Marx celebraba la destrucción creativa del capitalismo, por cuanto deshacía las viejas sociedades y traía organizaciones sociales nuevas y nuevos métodos industriales de producción, que, en última instancia, beneficiarían a los pobres y a los oprimidos, muchas personas, tanto de izquierda como de derecha, deploraban semejante proceso. Al gran sociólogo francés Émile Durkheim le preocupaba que se perdieran las viejas comunidades estables conforme la gente se fuera mudando a las grandes ciudades. Parte de los motivos por los que Pierre de Coubertin, el fundador de los juegos olímpicos modernos, valoraba tanto el deporte era porque este desarrollaba al individuo y lo armaba contra los efectos igualadores y embotadores de la civilización democrática moderna[18]. Y la vida, ¿no se estaba volviendo demasiado rápida? Los médicos habían descubierto una nueva enfermedad, la neurastenia, un agotamiento y colapso nerviosos, del cual culpaban al ritmo febril y a las tensiones de la vida moderna[19]. Un visitante estadounidense a la exposición quedó anonadado por la cantidad de automóviles nuevos que había en París: «Vuelan por las carreteras, pasan zumbando por las calles como relámpagos y amenazan con sustituir a los coches de caballos, sobre todo para el tráfico pesado»[20]. En la propia exposición, los visitantes se subían y se bajaban cautelosamente de una acera móvil, y la multitud se apiñaba para ver las frecuentes caídas.

¿Y realmente era la sociedad europea superior a todas las demás? Los estudiosos de la historia de la India o China, por ejemplo, ponían en duda que Europa estuviese a la vanguardia de la civilización, y señalaban que esos dos países habían alcanzado grandes esplendores en el pasado, pero que obviamente habían sufrido un declive. De modo que podía ser que el progreso no fuese en absoluto lineal. De hecho, tal vez las sociedades pasaban por periodos cíclicos de desarrollo y decadencia, y las cosas no necesariamente iban siempre a mejor. Y, en cualquier caso, ¿qué era la civilización? ¿Eran los valores y conquistas de Occidente realmente superiores a los de otras partes del mundo y a los de otras épocas? La guía de la exposición se refería con condescendencia a la pequeña exhibición de arte japonés, diciendo que esta mostraba cómo los artistas japoneses se aferraban tenazmente a sus estilos tradicionales; pero una nueva generación de artistas europeos encontró inspiración en las artes de otras culturas no europeas. Cuando Vincent van Gogh empleó los estilos de los grabados japoneses en sus cuadros, o cuando Picasso se nutrió de las esculturas africanas, a estos y a otros artistas europeos no les pareció que dichas obras fuesen encantadoramente primitivas ni anticuadas, sino diferentes y portadoras de conceptos que faltaban en el arte europeo. Cuando el conde Harry Kessler, un alemán urbano y culto, visitó Japón en la década de 1890, contempló Europa bajo una luz nueva y desfavorable: «Somos más fuertes en el terreno intelectual, y quizá también en el moral —aunque lo dudo—, pero, en lo que respecta a la verdadera civilización interior, los japoneses están infinitamente por delante de nosotros»[21].

La exposición de París exhibió síntomas, fáciles de ver retrospectivamente, de aquellas tensiones que poco después destrozarían la civilización europea. Las exposiciones coloniales y nacionales, que constituían, después de todo, una demostración de fuerza, traslucían las rivalidades entre las potencias. Un famoso crítico de arte de la época se burlaba de las pretensiones francesas de liderar la civilización europea, y refirió sobre su visita a la exposición: «Francia no desempeñó el menor papel en las enormes transformaciones que el comercio y la industria produjeron en otros países, especialmente en sus constantemente peligrosos vecinos, Gran Bretaña y Alemania»[22]. Los franceses, por su parte, tenían un gran edificio dedicado por entero a la expedición del capitán Jean-Baptiste Marchand por África dos años antes, la cual estuvo a punto de provocar una guerra con Gran Bretaña; y Loubet, el presidente francés que había hablado de la justicia y la bondad humana en la inauguración, en parte había decidido celebrar la exposición en 1900 para adelantarse a los alemanes, que habían estado planeando otra para Berlín[23]. La exposición de París, según Picard, su principal organizador, no solo reflejaría el genio de Francia, sino que «demostraría que nuestro hermoso país se encuentra, hoy como ayer, a la vanguardia misma del Progreso»[24].

Y parte de ese progreso lo constituían las artes militares. El palacio de los ejércitos y las armadas (en un edificio que semejaba una fortaleza medieval) mostraba, según la guía, los grandes avances de la década anterior en la creación de armas más destructivas. Señalaba como un equilibrio deseable el hecho de que la capacidad defensiva también se hubiera incrementado, con cosas como placas blindadas aún más fuertes. En las secciones reservadas para los países extranjeros, los británicos habían construido una Casa Maxim, con la fachada decorada con obuses y cañones, dedicada a la nueva ametralladora del mismo nombre. Los rusos trajeron parte de su nuevo arsenal, y el emperador alemán envió una selección de sus uniformes favoritos. En el exterior, un pabellón independiente erigido por la compañía francesa Schneider mostraba su artillería. El catálogo oficial de la exposición afirmaba que la guerra era «connatural a la humanidad»[25].

La exposición contenía también augurios del sistema de alianzas que obligaría a las potencias europeas a alinearse en bandos en los años previos a 1914. El día de la apertura, el presidente francés inauguró también un nuevo puente sobre el Sena, bautizado con el nombre del difunto zar Alejandro III. Después de todo, el gobierno ruso, decía la guía, se había esforzado enormemente en colaborar con la exposición, «esta gran obra de paz». La alianza franco-rusa era reciente —había sido firmada apenas en 1894— y aún resultaba problemática, por el vínculo que suponía entre la autocracia rusa y una Francia republicana. Tenía una función tácitamente defensiva, aunque sus detalles eran secretos. Alemania, no obstante, se intranquilizó, a pesar de que contaba también con un aliado defensivo: el Imperio austrohúngaro. El nuevo jefe del estado mayor del ejército alemán, el conde Alfred von Schlieffen, comenzó a hacer planes para una guerra en dos frentes, contra Rusia en las fronteras alemanas del este, y contra Francia en las del oeste.

La mayor de las potencias, el imperio británico, no tenía alianzas con nadie y hasta ese momento no era algo que le preocupara. Pero 1900 no fue un buen año. Los británicos habían marchado a la guerra despreocupadamente en Sudáfrica, el anterior contra dos repúblicas afrikáners mucho más pequeñas: el estado libre de Orange y la república de Transvaal. Un enfrentamiento tan disparejo —la totalidad del imperio británico contra dos estados diminutos— debió haber tenido un desenlace previsible, pero lo cierto es que a los británicos no les fue nada bien en la por entonces llamada guerra de los Bóers. Aunque los afrikáners ya habían huido hacia el final del verano, no acabaron de declararse vencidos hasta la primavera de 1902. Igualmente preocupante era el hecho de que aquella guerra demostró cuán impopulares eran los británicos en gran parte del mundo. En Marsella, los lugareños dieron una cálida bienvenida a una delegación proveniente de Madagascar que iba camino de la exposición y a quienes confundieron con afrikáners. En París, una creativa casa de modas confeccionó un sombrero de fieltro gris, à la Boer. En la propia exposición, al modesto pabellón de Transvaal, con su bandera que ondeaba orgullosa, acudía una gran multitud, decía la guía Hachette, «para demostrar su simpatía por la heroica y pequeña nación que está defendiendo su independencia en el sur de África». Montañas de flores dedicadas «al héroe», «al patriota» o «al amante de la libertad» rodeaban el busto de Paul Kruger, su expresidente[26].

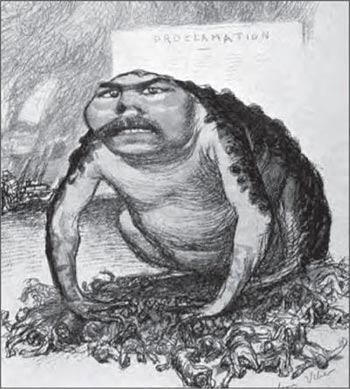

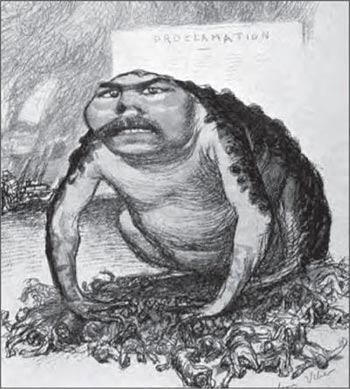

Esa simpatía, junto con el deleite cuando las fuerzas británicas sufrían derrota tras derrota, tenía ecos en toda Europa. Los comentarios en el continente utilizaban mucho la imagen de David y Goliat. El semanario alemán Simplicissimus publicó una caricatura en la que un elefante muerto era picoteado por aves carroñeras y un torrente de hormigas se precipitaba sobre él comentando: «Más dura es la caída». Asimismo, causaron conmoción las tácticas brutales que los británicos emplearon para lidiar con las guerrillas afrikáners. El general Kitchener, quien asumió el mando, ordenó capturar a las mujeres y niños de la zona y enviarlos a campos de concentración para que no pudieran seguir alimentando y acogiendo a sus combatientes. Debido a nuevas torpezas británicas, aquellos campos se convirtieron en antros de enfermedad y muerte. Una caricatura francesa presentaba a Kitchener como un gran sapo agazapado sobre unos cadáveres de afrikáners, y también circularon caricaturas obscenas de la reina Victoria. Su hijo y heredero, el príncipe Eduardo, se negó a visitar la exposición por este motivo[27].

Las grandes potencias dependen tanto de sus ejércitos y sus recursos como de su prestigio y de que los otros se percaten de su poder. En 1900 Gran Bretaña aparecía débil y peligrosamente sola. En una maniobra enteramente defensiva, comenzó a limar asperezas con las demás potencias, así como a buscar aliados. Sin embargo, esto también podría contemplarse como uno de los muchos pasos que condujeron a la Gran Guerra. Europa desembocaría en un sistema de alianzas que la dividió en dos bandos cada vez más suspicaces y mejor armados. Y estaba también el conjunto, minoritario sin duda, de las personas a las que no les preocupaba la posibilidad de una guerra, o que en realidad la deseaban, pues la veían como un componente noble, necesario e inevitable de la historia humana, o como un procedimiento para resolver los problemas internos de su país. Del otro lado, estaban todos aquellos europeos, incluidos muchos de sus líderes, que pensaban que una guerra generalizada era simplemente inconcebible en el mundo moderno. Aquella confianza también resultaba peligrosa, pues conducía a creer que todas las crisis podían manejarse sin peligro y, en el caso de Gran Bretaña, que podría permanecer desligada, como siempre había preferido, del continente.