La guerra en Alejandría se desató en noviembre, pero sólo afectó el lado oeste de la avenida Real. Los judíos y los méticos resultaron valientes aliados, enviaron soldados y convirtieron todas sus pequeñas forjas y pequeños talleres de metal en fábricas de armas, un asunto grave para los alejandrinos de origen macedonio y griego, ya que en otro tiempo habían acogido con satisfacción el que las actividades desagradables y malolientes como la metalistería fueran confinadas al lado este, donde de hecho vivían todos los trabajadores especializados en el metal. Haciendo rechinar los dientes con preocupación, el Intérprete se vio obligado a utilizar parte de los fondos de la ciudad para importar armas de Siria y a alentar a cualquiera del lado oeste con aptitud para esa clase de trabajo a forjar espadas y dagas.

Aquiles atacó a través de aquella tierra de nadie una y otra vez, pero fue en vano; los soldados de César repelían los asaltos con la facilidad de veteranos acicateados por el creciente odio hacia los alejandrinos.

Arsinoe y Ganímedes escaparon de las redes de César a principios de noviembre y llegaron al lado oeste de la ciudad, donde la muchacha se revistió con la coraza, el yelmo y las grebas, blandió una espada y pronunció encendidas peroratas. De este modo capturó la atención de todo el mundo durante el tiempo necesario para que Ganímedes entrara en el campamento de Aquiles, donde el astuto eunuco asesinó al general de inmediato. Siendo un superviviente por naturaleza, el Intérprete se apresuró a aceptar a Arsinoe como reina y ascender a Ganímedes a la tienda del general. Una decisión acertada; Ganímedes estaba hecho para el puesto.

El nuevo general fue hasta el puente que cruzaba la avenida Canóptica, ordenó que se amarraran bueyes a los cabrestantes que controlaban las compuertas y cortó el suministro de agua a los distritos Delta y Épsilon. Aunque el distrito Beta y el Recinto Real se libraron, no fue así con la avenida Real. Acto seguido, por medio de una ingeniosa combinación de norias y la vieja rosca de Arquímedes, bombeó en las cañerías agua salada del Ciboto, se sentó y esperó.

Romanos, judíos y méticos necesitaron dos días más de agua salobre para darse cuenta de lo que ocurría, y entonces cundió el pánico.

César se vio obligado a afrontar el nerviosismo personalmente, cosa que hizo levantando el pavimento en el centro de la avenida Real y cavando un profundo hoyo. En cuanto éste se llenó de agua dulce, la crisis terminó; pronto levantaron el pavimento de todas las calles de los distritos Delta y Épsilon y aparecieron tantos pozos que aquello parecía obra de un ejército de topos. La admiración que con ello despertó César lo elevó hasta una categoría de semidiós.

—La ciudad se asienta sobre piedra caliza —explicó César a Simeón y Sibiro—, y ésta siempre contiene estratos de agua dulce porque es lo bastante blanda para ser erosionada por los arroyos subterráneos. Al fin y al cabo, no estamos lejos del río más grande del mundo.

Mientras esperaba a ver qué efecto produciría el agua salada en el ánimo de César, Ganímedes se concentró en el fuego de artillería, lanzando proyectiles en llamas a la avenida Real tan deprisa como sus hombres podían cargar las ballestas y catapultas. Pero César tenía una arma secreta: hombres especialmente adiestrados para disparar unos pequeños artefactos llamados «escorpiones». Éstos arrojaban dardos cortos y afilados de madera, fabricados a docenas por los artificieros a partir de plantillas que garantizaban un vuelo uniforme. Los terrados horizontales de la avenida Real constituían excelentes plataformas para los escorpiones; César los dispuso detrás de vigas de madera a lo largo de las mansiones del lado oeste de la avenida Real. Los ballesteros eran blancos fáciles; un experto en el manejo del escorpión podía herir a su objetivo en el pecho o en el costado cada vez que lanzaba un dardo. Ganímedes tuvo que proteger a sus hombres tras pantallas de hierro, lo cual les impedía apuntar.

Poco después de mediados de noviembre llegó la tan esperada flota romana, aunque nadie en Alejandría lo supo; el viento soplaba tan fuerte que los barcos fueron arrastrados a kilómetros al oeste de la ciudad. Pero un esquife entró furtivamente en el Gran Puerto y se dirigió hacia el Puerto Real; su tripulación detectó la enseña escarlata del general ondeando en el frontón del palacio principal. El esquife portaba mensajes del legado al mando de la flota, así como una carta de Cneo Domitio Calvino. Pese a que los mensajes decían que la flota necesitaba agua desesperadamente, César se sentó primero a leer la nota de Calvino.

Lamento mucho que no sea posible enviarte la legión Trigésima octava junto con la Trigésima séptima, pero recientes acontecimientos en Ponto me lo impiden. Farnaces ha desembarcado en Amiso, y yo parto con Sextio y la Trigésima octava para ver qué puedo hacer. La situación es poco prometedora, César. Si bien hasta ahora sólo he tenido noticias de la espantosa destrucción, los informes dicen que Farnaces cuenta con más de cien mil hombres, todos escitios, formidables guerreros si damos crédito a los memorandos de Pompeyo Magno.

Lo que sí puedo hacer por ti es mandarte toda mi flota de barcos de guerra, ya que parece improbable que sea necesaria en la campaña contra el rey de Cimeria, que no ha traído armada consigo. Lo mejor de la flota son los diez trirremes rodios, rápidos, manejables y con la quilla de bronce. Están bajo el mando de un hombre que conoces bien, Eufranor, el mejor almirante después de Cneo Pompeyo. Los otros diez barcos de guerra son quinquerremes, muy grandes y robustos, aunque no veloces. También he habilitado veinte mercantes como naves de guerra, reforzando sus proas con quillas de roble, y he añadido más bancos para los remeros. No sé por qué presiento que necesitarás una flota de guerra, pero así es. Claro que, como ahora te diriges a la provincia de África, supongo que pronto te encontrarás con Cneo Pompeyo y sus flotas. Las últimas noticias en ese frente son que los republicanos reúnen fuerzas allí para hacer otro intento. He conocido con horror lo que los egipcios hicieron a Pompeyo Magno.

La Trigésima séptima lleva buena y abundante artillería, y he pensado que quizá necesites provisiones, ya que, según hemos oído, el hambre azota Egipto. He cargado cuarenta buques mercantes con trigo, garbanzos, aceite, tocino y unas judías secas de excelente calidad, perfectas para un buen potaje. Hay también unos cuantos barriles de cerdo salado para la sopa.

He encargado a Mitrídates de Pérgamo que reúna al menos otra legión para ti; gracias por el imperium maius, que me ha permitido pasar por alto las estipulaciones de nuestro tratado. Cuándo Mitrídates aparecerá en Alejandría depende de los dioses, pero es buen hombre, así que estoy seguro de que se apresurará. A propósito, irá por tierra, no por mar. Tenemos escasez de barcos de transporte. Si no llega allí a tiempo, puede solicitar barcos en Alejandría para seguirte hasta la provincia de África.

Mi próxima carta te llegará desde Ponto. Por cierto, he dejado a Marco Bruto gobernando Cilicia, con ordenes estrictas de dedicarse a reclutar tropas y adiestrarlas en lugar de recaudar deudas.

—Creo —dijo César a Rufrio mientras quemaba la misiva—, que le vamos a dar gato por liebre a Ganímedes. Después de cargar a bordo de nuestros barcos de transporte todos los barriles de agua vacíos que encontremos, emprenderemos un pequeño viaje hacia el oeste. Organizaremos tanto alboroto como sea posible… ¿Quién sabe? Acaso Ganímedes tenga la impresión de que el truco del agua salada ha dado resultado, y que César abandona la Ciudad con todos sus hombres excepto la caballería, a la que ha abandonado a su suerte sin la menor consideración.

En un primer momento fue esto precisamente lo que Ganímedes pensó, pero un destacamento de su caballería, de patrulla al oeste de la ciudad, se tropezó con un grupo de legionarios de César que recorría la orilla. Parecían romanos amables, aunque ingenuos; una vez capturados contaron al comandante del escuadrón que César no se había marchado, sino que simplemente iba a buscar agua dulce al manantial. Impacientes por volver ante Ganímedes y darle la noticia, los jinetes partieron al galope, dejando que sus prisioneros regresaran junto a César.

—Lo que nos hemos olvidado de decirles —comentó su joven centurión a Rufrio— es que en realidad estamos aquí para recibir una nueva flota y muchos barcos de guerra. Eso no lo saben.

—¡Ganímedes ha mordido el anzuelo! —exclamó César cuando Rufrio le informó—. Nuestro amigo eunuco hará zarpar su armada del puerto de Eunostos para cortar el paso a treinta y cinco humildes barcos de transporte que vuelven cargados de agua dulce. Una presa fácil para los alejandrinos, ¿no? ¿Dónde está Eufranor?

Si el día no hubiera estado tan avanzado, tal vez la guerra de Alejandría habría terminado allí mismo. Ganímedes tenía apostados cuarenta quinquerremes y cuadrirremes a la salida del puerto de Eunostos cuando se avistaron los barcos de transporte de César, todos remando contra el viento, una tarea no demasiado difícil viajando de vacío. De pronto, cuando los alejandrinos saltaron sobre la presa, diez barcos rodios, diez pónticos y veinte barcos de transporte equipados para la guerra aparecieron detrás de la flota de César, remando a toda velocidad. Como quedaban sólo dos horas y media de luz de día la victoria no pudo ser completa, pero la flota de Ganímedes sufrió graves daños: un cuadrirreme y sus tripulantes capturados, uno hundido, dos más destrozados y sus tripulantes muertos. Los barcos de guerra de César salieron indemnes.

Al amanecer del día siguiente los barcos de transporte de tropas y alimentos de la Trigésima séptima legión entraron en el Gran Puerto. César no estaba aún fuera de peligro, pero contra todo pronóstico había realizado con éxito una guerra defensiva hasta la llegada de aquellos refuerzos tan necesarios. Ahora tenía también cinco mil veteranos exrepublicanos, mil no combatientes, y una flota de guerra mandada por Eufranor, así como abundante comida apropiada para los legionarios. ¡Cómo detestaban los hombres los víveres alejandrinos! En especial el aceite de sésamo, calabaza o semillas de crotón.

—Tomaré la isla de Faros —anunció César.

Relativamente fácil. Ganímedes no estaba dispuesto a destinar soldados a la defensa de la isla, si bien los habitantes resistieron enconadamente el ataque de los romanos. Al final, de nada les sirvió.

En lugar de malgastar sus recursos en Faros, Ganímedes se concentró en equipar todo barco capaz de navegar; tenía la convicción de que la solución al dilema de Alejandría residía en una gran victoria naval. Poteino enviaba información diaria desde palacio, pero ni César ni el propio Ganímedes habían informado al chambelán mayor de que Aquiles estaba muerto; Ganímedes sabía que si Poteino llegaba a enterarse de quién estaba al mando, dejaría de informar.

A comienzos de diciembre Ganímedes perdió a su informador en el palacio.

—No puedo permitir que llegue a Ganímedes el menor indicio de mi próxima maniobra, así que Poteino debe morir —dijo César a Cleopatra—. ¿Tienes alguna objeción al respecto?

Ella lo miró inexpresiva.

—Ninguna.

—Bueno, querida, he pensado que lo más correcto era preguntártelo. Al fin y al cabo es tu chambelán mayor. Podrías quedarte sin eunucos.

—Tengo eunucos de sobra, y nombraré a Apolodoro.

César y la faraona sólo pasaban juntos algún que otro rato; César nunca dormía en el palacio ni cenaba con ella. Destinaba todas sus energías a la guerra, un asunto interminable debido a la inferioridad numérica de sus tropas. Cleopatra aún no le había hablado del niño que estaba formándose en su vientre. Ya tendría tiempo para eso cuando él no estuviera tan preocupado. Deseaba que él recibiera la noticia con alegría, no con enojo.

—Permite que me ocupe yo de Poteino —propuso ella.

—A condición de que no lo tortures. Una muerte rápida y limpia.

—Merece sufrir —masculló Cleopatra con expresión sombría.

—Desde vuestro punto de vista, sin duda. Pero mientras yo esté al mando bastará con un cuchillo entre las costillas en el lado izquierdo. Podría hacerlo desmembrar y decapitar, pero es una ceremonia para la que no tengo tiempo.

Así que Poteino murió de una cuchillada entre las costillas en el lado izquierdo, como él había ordenado. Lo que Cleopatra no se molestó en decir a César es que le había mostrado el cuchillo a Poteino dos días antes de usarlo. Poteino lloró, gimió y rogó mucho por su vida durante esos dos días.

La batalla naval tuvo lugar en los primeros días de diciembre. César dispuso sus naves mar adentro pero a corta distancia de los escollos situados frente al puerto de Eunostos; los diez barcos rodios a su derecha, los diez pónticos a su izquierda, y una brecha de unos setenta metros entre unos y otros para poder maniobrar. Los veinte barcos de transporte transformados en buques de guerra estaban mucho más atrás. César había diseñado la estrategia, pero Eufranor la puso en práctica, y antes de que zarpara la primera galera se cuidaron meticulosamente todos los detalles. Cada barco de reserva sabía exactamente qué nave de la hilera debía reemplazar; cada legado y tribuno sabía con toda precisión cuáles eran sus obligaciones; cada centuria sabía qué corvus utilizar para abordar un barco enemigo, y el propio César visitó cada unidad para pronunciar unas palabras de aliento y ofrecer un breve resumen de sus propósitos. Su larga experiencia le había demostrado que los soldados rasos bien adiestrados y avezados en el combate a menudo podían tomar la iniciativa y convertir una derrota en una victoria si también ellos conocían con exactitud los planes del general, así que siempre informaba a la tropa.

El corvus, una pasarela de madera provista de un gancho de hierro bajo su extremo, era un invento romano que databa de las guerras contra Cartago, cuya destreza naval era muy superior a la de cualquier almirante romano de la época. El nuevo artefacto convertía una batalla naval en una batalla terrestre, y en tierra Roma no tenía rival. En cuanto el corvus caía en la cubierta de un barco enemigo, el gancho lo unía a él, permitiendo que los soldados romanos saltaran a bordo.

Ganímedes dispuso los veintidós barcos de guerra más grandes y mejores en fila recta de cara a la brecha de César, con otros veintidós detrás, y a la espalda de esta segunda hilera un gran número de botes y birremes sin cubierta. Éstos no eran para combatir sino sólo para transportar una pequeña catapulta con la que arrojar proyectiles incendiarios.

La parte delicada de la operación tenía que ver con los escollos y arrecifes; el bando que primero avanzara era el que más se arriesgaba a embarrancar y acabar lanzado contra las rocas. Mientras Ganímedes, vacilante, permanecía inmóvil, Eufranor dirigió sin miedo sus naves por el pasadizo y sorteó los obstáculos. Los barcos que iban en cabeza quedaron de inmediato rodeados, pero los rodios eran magníficos en el mar; por más que se esforzara en maniobrar con sus galeras mucho más torpes, Ganímedes fue incapaz de hundir o abordar o siquiera inutilizar ninguna de las embarcaciones rodias. Cuando los pónticos siguieron a los rodios se consumó la derrota de Ganímedes, con su flota ya en completa desbandada y a merced de la de César, quien en tales circunstancias no conocía la clemencia.

Cuando el anochecer interrumpió las hostilidades, los romanos habían capturado un birreme y un quinquerreme con todos sus tripulantes y remeros, hundido tres quinquerremes y causado importantes daños a una veintena más de barcos alejandrinos, que retrocedieron como pudieron hasta el Ciboto y dejaron en manos de César el puerto de Eunostos. Los romanos no sufrieron la menor pérdida.

Ahora quedaban el muelle del Heptastadion y el Ciboto, muy fortificados y con una gran dotación de hombres. En el lado de Faros, los romanos tenían la situación controlada, pero en el lado del Ciboto las cosas eran distintas. El mayor obstáculo para César era la estrechez del Heptastadion, que no permitía el paso de más de mil doscientos hombres, y tan escasas fuerzas no bastaban para arremeter contra las defensas alejandrinas.

Como de costumbre cuando las cosas se complicaban, César agarró su escudo y su espada y escaló el terraplén para animar a sus hombres. Resultaba visible para todos con su capa escarlata de paludamentum. Sin embargo, un gran alboroto que se armó a su espalda, dio a sus soldados la impresión de que los alejandrinos se habían abierto paso y se habían situado detrás de ellos; empezaron a retroceder, dejando a César aislado. Éste, al ver que su propio bote flotaba en el agua justo debajo de él, lo abordó de un salto y lo dirigió a lo largo del Heptastadion, gritando a sus hombres que no había alejandrinos en la retaguardia. Pero cada vez saltaban más soldados a la embarcación amenazando con volcarla. Decidiendo de pronto que aquel día no tomaría el extremo del Heptastadion cercano al Ciboto, César se lanzó al agua, sujetando entre los dientes la capa escarlata de general. El paludamentum hizo las veces de luminaria mientras nadaba, y todos lo siguieron hasta una posición segura.

Así que Ganímedes conservó el Ciboto y ese extremo del Heptastadion, pero César retuvo el resto de la Via elevada, la isla de Faros, todo el Gran Puerto, y el Eunostos excepto el Ciboto.

La guerra entró en una nueva fase y se libró en tierra. Por lo visto Ganímedes había llegado a la conclusión de que, dado que los destrozos causados por César en la ciudad hacían necesarias importantes obras de reconstrucción, ¿por qué no causar más estragos? Los alejandrinos empezaron a demoler otra franja de casas más allá de la tierra de nadie que se extendía al oeste tras las mansiones de la avenida Real, y a utilizar los escombros para levantar una muralla de quince metros de altura con la parte superior suficientemente plana para instalar encima la artillería pesada. A continuación bombardearon la avenida Real día y noche, sin grandes efectos, ya que los sólidos y lujosos edificios de la avenida resistieron el impacto de los proyectiles al igual que un murus gallicus; los bloques de piedra con que estaban construidos les proporcionaban una resistencia rígida, en tanto que las vigas de madera que las unían las dotaban de resistencia flexible. Casi imposibles de derribar, eran un excelente refugio para los soldados de César. Ante el fracaso de este bombardeo, una torre de asalto de madera de diez pisos de altura y montada sobre ruedas empezó a desplazarse de un lado a otro de la avenida Canóptica contribuyendo a aumentar el caos, disparando piedras y andanadas de lanzas. César organizó un contraataque desde lo alto del monte de Pan y arrojó flechas en llamas y fardos de paja ardiendo contra la torre en cantidad suficiente para prenderle fuego. Convertida en un infierno, se alejó hacia Rhakotis mientras decenas de hombres caían gritando desde lo alto y no volvieron a verla.

La guerra había llegado a un punto muerto.

Después de tres meses de ininterrumpida batalla urbana durante la que ninguno de los dos bandos estuvo en situación de imponer las condiciones de una tregua o la rendición, César se retiró al palacio y dejó el control del asedio en manos del competente Publio Rufrio.

—¡Me disgusta combatir en las ciudades! —dijo airado a Cleopatra, vestido con la túnica escarlata que llevaba bajo la coraza—. Esto es exactamente como Masilla, salvo que allí podía delegar la acción en mis legados y marcharme a atacar a Afranio y Pretreyo en la Hispana Citerior. Aquí estoy inmovilizado y cada día que paso inmovilizado es un día más del que disponen los supuestos republicanos para preparar su resistencia en la provincia de África.

—¿Es allí a donde ibas? —preguntó ella.

—Sí. Pero mi verdadera esperanza era encontrar vivo a Pompeyo Magno y negociar una paz que habría salvado muchas preciosas vidas romanas. Pero gracias a vuestro corrupto y miserable sistema de eunucos y pervertidos a cargo de niños y ciudades, por no hablar de los fondos públicos, Magno está muerto y yo inmovilizado.

—Date un baño —sugirió ella en tono tranquilizador—. Te encontrarás mejor.

—En Roma dicen que las reinas tolemaicas se bañan en leche de burra. ¿De dónde sale ese mito? —preguntó él, sumergiéndose en el agua.

—No tengo la menor idea —contestó ella que, colocándose detrás de él en el baño, alivió la tensión de sus hombros con el masaje de sus dedos sorprendentemente fuertes—. Quizá se remonta a Lúculo, que pasó aquí una temporada antes de seguir viaje hacia Cirinaica. Tolomeo Látiro le regaló un monóculo de esmeralda, creo. No, no un monóculo. Una esmeralda grabada con el perfil de Lúculo… ¿o era el perfil del Látiro?

—Ni lo sé ni me importa. A Lúculo le trataron injustamente, aunque yo personalmente lo despreciaba —dijo César dándose la vuelta.

Por alguna razón ella no tenía un aspecto tan escuálido en el agua; sus pequeños pechos morenos que asomaban a la superficie se veían más llenos, los pezones grandes y muy oscuros, las aureolas más pronunciadas.

—Estás embarazada —dijo él de pronto.

—Sí, de tres meses. Me fecundaste aquella primera noche.

Los ojos de César se posaron en el rostro sonrojado de Cleopatra, y su pensamiento se aceleró para encajar aquella asombrosa noticia en sus planes. ¡Un hijo! Y él no tenía ninguno, nunca había esperado tenerlo. Increíble. El hijo de César ocuparía el trono de Egipto. Sería faraón. César había engendrado un rey o una reina. Le tenía sin cuidado cuál fuera el sexo del niño; un romano valoraba a las hijas en igual medida que a los hijos, ya que las hijas implicaban alianzas políticas de gran trascendencia para sus padres.

—¿Te complace? —preguntó ella con visible nerviosismo.

—¿Te encuentras bien? —dijo él, acariciándole la mejilla con la mano húmeda, y diciéndose que era fácil ahogarse en aquellos magníficos ojos de leona.

—Me sienta bien —ladeó la cabeza para besarle la mano.

—Entonces, me complace —la acercó hacia sí—. Ptah ha hablado: será un hijo varón.

—¿Por qué Ptah? ¿No es Amón-Ra vuestro gran dios?

—Nosotros decimos Amun-Ra —le corrigió Cleopatra—. «Anión» es griego.

—Lo que me gusta de ti —comentó César de pronto— es que no te importa hablar mientras nos tocamos, y no gimes y te comportas como una puta profesional.

—¿Quieres decir que soy una aficionada? —preguntó ella, besándole la cara.

—No seas intencionadamente obtusa —César sonrió, disfrutando sus besos—. Embarazada estás mejor; pareces más mujer.

A finales de enero, los alejandrinos enviaron una delegación al palacio para hablar con César. Ganímedes no estaba entre sus miembros; el portavoz era el Juez Supremo, una personalidad que Ganímedes consideraba prescindible si César decidía tomar prisioneros. Lo que ninguno de ellos sabía era que César estaba indispuesto, aquejado de un trastorno gástrico que se agravaba con el paso de los días.

La audiencia se celebró en el salón del trono, que César no había visto antes. En comparación, las demás salas eran insignificantes. Estaba decorado con valiosísimos muebles de estilo egipcio; las paredes eran de oro con piedras preciosas incrustadas, el suelo de baldosas también era de oro y las vigas del techo se hallaban recubiertas de oro. Lo que los artesanos locales no dominaban era el escayolado, de modo que no se veían elaboradas molduras ni techos artesonados; pero con tal cantidad de oro, ¿quién iba a fijarse en eso? Llamaba la atención sobre todo una serie de estatuas de oro macizo de tamaño superior al natural, colocadas sobre pedestales: el panteón de los dioses egipcios, entidades sumamente extrañas. En su mayoría tenían cuerpo humano, y casi todos cabeza de animal: cocodrilo, chacal, leona, gato, hipopótamo, halcón, ibis, babuino de cara de perro…

Apolodoro, advirtió César, no vestía como un macedonio sino como un egipcio; llevaba una túnica larga y plisada de hilo teñido de listas rojas y amarillas, un collar de oro con la efigie de un buitre, y un tocado nemes de oro, que era un paño triangular almidonado, ceñido a la frente y atado en la nuca, con dos alas que sobresalían tras las orejas. La corte había dejado de ser macedonia.

César no dirigió la entrevista. Lo hizo Cleopatra, ataviada de faraona: una gran ofensa para el Juez Supremo y sus acompañantes.

—No hemos venido a negociar con Egipto sino con César-prorrumpió el juez volviéndose a mirar a César, que tenía un color ceniciento.

—Aquí soy yo la soberana, no César, y Alejandría forma parte de Egipto —replicó Cleopatra con una voz áspera, estridente y poco musical—. Chambelán mayor, recuérdale a este hombre quién soy yo y quién es él.

—Has abjurado de tu herencia macedonia —le gritó el juez Supremo mientras Apolodoro lo obligaba a arrodillarse ante la reina—. ¿Dónde está Serapis en medio de esta horrenda galería de bestias? Tú no eres de Alejandría, eres la reina de las bestias.

La descripción divirtió a César, sentado por debajo de Cleopatra en su silla curul de marfil, colocada donde había estado el trono del rey Tolomeo. Demasiados sobresaltos para un burócrata macedonio, se dijo. Una faraona, no la reina, y un romano donde debería haber estado el rey.

—Dime qué os ha traído hasta aquí, Hermócrates, y luego podrás abandonar la compañía de tantas bestias —dijo la faraona.

—He venido a buscar al rey Tolomeo.

—¿Por qué?

—Es evidente que aquí no lo quieren —respondió Hermócrates con tono cortante—. Estamos cansados de Arsinoe y Ganímedes —añadió, sin darse cuenta al parecer de que estaba facilitando a César valiosa información acerca de la moral en el alto mando alejandrino—. Esta guerra es interminable —prosiguió el Juez Supremo con sincero hastío—. Si tenemos la custodia del rey, quizá sea posible negociar una paz, antes de que la ciudad desaparezca. Tantos barcos destruidos, el comercio arruinado…

—Puedes negociar una paz conmigo, Hermócrates.

—Me niego, reina de las bestias, traidora a Macedonia.

—Macedonia —repitió Cleopatra con igual hastío—. Macedonia es un lugar que ninguno de nosotros ha visto desde hace generaciones.

Ya es hora de que os dejéis de llamar macedonios. Sois egipcios.

—¡Jamás! —exclamó Hermócrates entre dientes—. Traednos al rey Tolomeo, que recuerda a sus antepasados.

—Trae de inmediato a su majestad, Apolodoro.

El pequeño rey entró con el debido atavío macedonio, incluidos el tocado y la diadema; Hermócrates lo contempló un instante y se postró de rodillas para besarle la mano extendida.

—¡Oh, vuestra majestad, vuestra majestad, os necesitamos! —dijo.

Tras la conmoción que le causó el verse separado de Teodoto, el joven Tolomeo se había visto reducido a la sola compañía de su hermano menor Filadelfo, pero había encontrado nuevas maneras de emplear sus energías juveniles, y esas distracciones le hacían disfrutar mucho más que las atenciones de Teodoto. La muerte de Pompeyo Magno había permitido a Teodoto dedicarse a una seducción prematura del muchacho, a quien esos manejos habían intrigado en cierto sentido y lo habían repelido en otro. Aunque había estado con Teodoto —un amigo de su padre— toda su vida, veía al tutor con los ojos de la infancia; para él era un viejo desagradable y de ningún modo deseable. Algunas de las cosas que Teodoto le había hecho eran placenteras, pero no todas, y no podía encontrar el menor placer en su autor, cuya carne colgaba, que tenía los dientes negros y podridos, que tenía un aliento apestoso. Aunque se acercaba a la pubertad, Tolomeo no estaba muy interesado en el sexo, y sus fantasías giraban aún en torno a la guerra, las armas, los carros, en sí mismo como general. Así que cuando César desterró a Teodoto, él acudió al pequeño Filadelfo como compañero de sus juegos bélicos, y descubrió una clase de vida enormemente deleitosa. Correrías por el palacio y los jardines, conversaciones con los legionarios de César que patrullaban en el recinto, anécdotas de las grandes batallas ocurridas en la Galia, y un aspecto de César que no había sospechado. Así pues, aunque rara vez veía a César, había transferido su veneración por un héroe al soberano del mundo, y en aquel momento disfrutaba del espectáculo de un magistral estratega dejando en ridículo a sus súbditos alejandrinos.

Por consiguiente, observó al Juez Supremo con recelo.

—¿Me necesitáis? —preguntó—. ¿Para qué, Hermócrates?

—Eres nuestro rey. Te necesitamos con nosotros.

—¿Con vosotros? ¿Dónde?

—En nuestro lado de Alejandría.

—¿Quieres decir que debo dejar mi palacio?

—Tenemos otro palacio listo para ti. Al fin y al cabo, aquí veo a César sentado en tu lugar. Es a ti a quien necesitamos, no a la princesa Arsinoe.

El muchacho soltó una carcajada.

—¡Bueno, eso no me sorprende! —dijo sonriendo—. Arsinoe es una arpía arrogante.

—Exactamente —concedió Hermócrates. No se volvió hacia Cleopatra sino hacia César—. César, ¿podemos llevarnos a nuestro rey Tolomeo?

César se enjugó el sudor del rostro.

—Sí, Juez Supremo.

Tolomeo prorrumpió en ruidoso llanto.

—No, no quiero ir. Quiero quedarme con vosotros, César. Por favor, por favor.

—Eres un rey, Tolomeo, y puedes ser útil a tu pueblo. Debes ir con Hermócrates —contestó César con voz débil.

—¡No, no! Quiero quedarme con vosotros, César.

—Apolodoro, llévatelos a los dos —dijo Cleopatra, cansada de la escena.

Todavía gritando y protestando, el rey salió de la sala a rastras.

—¿A qué venía todo eso? —preguntó César con el entrecejo fruncido.

Cuando el rey Tolomeo llegó a sus nuevos aposentos de una preciosa e intacta casa situada en los jardines del Serapeum, todavía lloraba con desconsuelo; su dolor se exacerbó cuando apareció Teodoto, ya que Cleopatra le había enviado otra vez a su tutor. Para consternación de Teodoto, el muchacho rechazó sus insinuaciones violenta y malévolamente. Pero no era a Teodoto a quien Tolomeo deseaba agredir: ansiaba vengarse de César, quien lo había traicionado.

Después de dormirse entre sollozos, el muchacho despertó por la mañana dolido y con el corazón endurecido.

—Ve a traer a Arsinoe y Ganímedes —ordenó al Intérprete.

Al verlo, Arsinoe gritó de alegría.

—¡Oh, Tolomeo! Has venido a casarte conmigo —exclamó.

El rey le volvió la espalda.

—Envía a esta arpía embustera junto al César y a mi hermana —dijo con tono cortante, y luego lanzó una mirada a Ganímedes, que parecía consumido, exhausto—. Mata a éste de inmediato —ordenó—. Yo mismo me pondré al mando del ejército.

—¿No hay conversaciones de paz? —preguntó el Intérprete, con un nudo en el estómago.

—No hay conversaciones de paz. Quiero la cabeza de César en una bandeja de oro.

Así que la guerra continuó aún más enconadamente que antes, una creciente carga para César, que padecía tan terribles calambres y vómitos que era incapaz de ejercer el mando.

A primeros de febrero llegó otra flota; más barcos de guerra, más comida, y la Vigésima séptima legión, una fuerza compuesta de tropas exrepublicanas licenciadas en Grecia, pero aburridas de la vida civil.

—Haced zarpar a nuestra flota —dijo César a Rufrio y Tiberio Claudio Nerón; estaba envuelto en mantas, todo su cuerpo sacudido por los calambres—. Nerón, como romano de más alto rango, tú tendrás el mando nominal, pero quiero que comprendas que el verdadero comandante es nuestro amigo rodio, Eufranor. Ordene lo que ordene, obedecerás.

—No es correcto que un extranjero tome las decisiones —protestó Nerón con rigidez, adelantando el mentón.

—¡Me da igual si es correcto o no! —consiguió decir César, aunque los dientes le castañeteaban, y tenía el rostro demacrado y pálido—. Sólo me interesan los resultados, y tú, Nerón, no podrías capitanear ni la disputa por la cabeza del Caballo de Octubre. Así que atiéndeme, deja que Eufranor haga lo que quiera y dale todo tu apoyo. De lo contrario te desterraré con deshonor.

—Déjame ir con ellos —suplicó Rufrio, previendo problemas.

—No puedo prescindir de ti en la avenida Real. Eufranor vencerá.

Eufranor venció, pero el precio de su victoria fue superior al que César estaba dispuesto a pagar. Anticipándose como siempre, el almirante rodio destruyó la primera nave alejandrina y fue a por otra. Rodeado por varios barcos alejandrinos, solicitó ayuda a Nerón. Nerón hizo caso omiso de su petición; Eufranor y su barco se hundieron, muriendo todos sus hombres. Las dos flotas romanas llegaron sanas y salvas al Puerto Real, convencido Nerón de que César nunca descubriría su traición. Pero un pajarito del barco de Nerón contó lo ocurrido al oído de César.

—Recoge tus cosas y márchate —ordenó César—. No quiero volver a verte nunca más, necio arrogante e irresponsable.

Nerón quedó atónito.

—¡Pero vencí! —exclamó.

—Tú perdiste. Venció Eufranor. Ahora, desaparece de mi vista.

César había escrito una carta a Vatia Isaurico a Roma a finales de noviembre, explicándole que estaba temporalmente inmovilizado en Alejandría y esbozando sus planes para el año siguiente. Por el momento tendría que continuar como dictador; las elecciones curules tendrían que esperar hasta que él llegara a Roma, tardara lo que tardara. Entre tanto Marco Antonio tendría que actuar como Maestro del Caballo y Roma tendría que arreglarse sin otros altos magistrados que los tribunos de la plebe.

Después de eso no volvió a escribir a Roma, confiando en que su buena suerte proverbial librara a la ciudad de cualquier mal hasta que él pudiera trasladarse allí y ocuparse personalmente de los asuntos de la urbe. Marco Antonio se había desenvuelto bien después de un periodo dudoso; mantendría el orden. Pero ¿por qué sólo César parecía capaz de dotar a los lugares de estabilidad política y economía operativa? ¿No podían los hombres distanciarse lo suficiente de la realidad para ver más allá de sus carreras, de sus propios compromisos? Egipto era una muestra de ello. El país necesitaba urgentemente una mano firme en el trono, una forma de gobierno más atenta e ilustrada, una multitud sin poder. Así que César debería permanecer allí el tiempo suficiente para educar a la soberana en el cumplimiento de sus responsabilidades, asegurarse de que se convirtiera en refugio de romanos renegados, y enseñar a los alejandrinos que expulsar a los tolomeos no era una solución para los problemas basados en los grandes ciclos de los buenos y malos tiempos.

La enfermedad se negó a abandonarlo y minó sus fuerzas; un trastorno muy grave que le hizo perder muchos kilos, a él que no tenía ni un solo gramo de carne superflua. A mediados de febrero, y pasando por alto sus protestas, Cleopatra llamó a palacio al sacerdote-médico Hapd'efan'e de Menfis para que lo tratara.

—Tienes el revestimiento del estómago muy inflamado —dijo aquel individuo en un griego torpe—, y el único remedio es unas gachas de almidón de cebada mezcladas con un brebaje especial de hierbas. Debes alimentarte de eso durante un mes como mínimo, y después veremos.

—Siempre y cuando no incluya hígado y huevos con leche, comeré cualquier cosa —dijo César fervientemente, recordando la dieta de Lucio Tucio cuando se recuperaba de las fiebres que casi le habían costado la vida mientras se escondía de Sila.

En cuanto empezó este monótono régimen, mejoró de manera espectacular, ganó peso y recuperó las energías.

Al recibir la carta de Mitrídates de Pérgamo, el día primero de marzo, sintió un profundo alivio. No siendo ya su salud una sombra gris agazapada en el fondo de su mente, pudo concentrarse en el contenido de la carta con su vigor de siempre.

Bueno, César, he llegado a Hierosolima, llamada Jerusalén, tras hacerme con un millar de caballos de Dejotaro en Galacia, y una legión de soldados aceptables de Marco Bruto en Tarso. No quedaba nada útil en el norte de Siria, pero parece que el rey judío sin reino, Hircano, siente un hondo afecto por la reina Cleopatra: ha donado tres mil soldados judíos de primera y me manda al sur en compañía de su amigo, Antipater, y del hijo de Antipater, Herodes. Dentro de dos nundinae esperamos llegar a Pelusium, donde Antipater me asegura que tendrá la autoridad necesaria para reunir el ejército de la reina Cleopatra del monte Casio; se compone dé judíos e idumeos.

Tú sabrás mejor que yo dónde es más probable que mi ejército encuentre resistencia. He sabido por Herodes, un joven afanoso y sagaz, que Aquiles retiró su ejército de Pelusium hace meses para entrar en guerra contigo en Alejandría. Pero Antipater, Herodes y yo preferimos no adentrarnos en los pantanos y canales del Delta sin instrucciones concretas tuyas. Así que esperaremos órdenes en Pelusium.

En el frente póntico las cosas no marchan bien. Cneo Domitio Calvino y las tropas que consiguió reunir se enfrentaron a Farnaces cerca de Nicópolis, en Armenia Parva, y sufrieron una aplastante derrota. Calvino no tuvo más alternativa que retroceder en dirección oeste hasta Bitinia; si Farnaces le hubiera seguido, Calvino habría sido aniquilado. Sin embargo, Farnaces prefirió quedarse en Ponto y Armenia Parva, causando estragos. Sus atrocidades son horrorosas. Por lo último que supe antes de marcharme, planeaba invadir Bitinia; pero de ser eso cierto sus preparativos eran torpes y mal organizados. Farnaces siempre ha sido así; lo recuerdo de cuando era joven.

Cuando llegué a Antioquía, oí un nuevo rumor: que Asander, el hijo de Farnaces que se quedó gobernando en Cimeria, aguardó a que su padre estuviera completamente inmerso en el conflicto de Ponto y entonces se declaró rey y exilió a su padre. Así que podría ocurrir que tú y Calvino disfrutarais de un inesperado respiro si Farnaces regresa antes a Cimeria para derrocar a su ingrato hijo.

Aguardo tu respuesta con impaciencia, y soy tu servidor.

¡Rescate, por fin!

César quemó la carta y luego hizo escribir a Trebatio una misiva supuestamente redactada por Mitrídates de Pérgamo y dirigida a él. Con su contenido pretendía inducir a los alejandrinos a abandonar la ciudad e iniciar una rápida campaña en el Delta. Pero primero la carta debía llegar a Arsinoe en el palacio a fin de que ella creyese que sus agentes la habían robado antes de que César la abriera, que él ignoraba que tenía refuerzos cerca. La falsa carta fue sellada con una moneda acuñada por Mitrídates de Pérgamo, y por intrincados medios llegó a Arsinoe aparentemente sin abrir. Tanto la carta como Arsinoe desaparecieron del palacio en menos de una hora. Dos días después el rey Tolomeo, su ejército y los macedonios residentes en Alejandría navegaban en dirección este hacia el Delta. La ciudad quedó inerme e incapaz de defenderse, carente de toda su casta dominante.

César aún no se encontraba del todo bien, por más que él se negara a admitirlo; viéndolo ceñirse la armadura para la inminente campaña en el Delta, Cleopatra se preocupó.

—¿No puedes dejar que Rufrio se ocupe de esto? —preguntó.

—Probablemente, pero si he de aplastar por completo la resistencia y conseguir que Alejandría entre en razón de una vez por todas, debo estar allí en persona —explicó César, sudando por el esfuerzo de vestirse.

—Entonces mejor será que Hapd'efan'e te acompañe —dijo ella con tono suplicante.

Pero él había ya conseguido equiparse sin ayuda, y su piel había recuperado el color. La mirada que dirigió a Cleopatra era la mirada de César, el hombre que lo tenía todo bajo control.

—Te preocupas demasiado —dijo.

La besó, y ella notó su aliento agrio.

Dos cohortes de soldados heridos recibieron orden de quedarse para defender el Recinto Real. César se llevó a los tres mil doscientos hombres de las legiones Sexta, Trigésima séptima y Vigésima séptima, junto con toda la caballería, y partió de Alejandría por una ruta que Cleopatra consideraba indebidamente tortuosa. En lugar de ir al Delta por el canal navegable, dio un rodeo por el sur del lago Mareotis, manteniéndolo a su izquierda; cuando por fin dobló hacia el brazo canópico del Nilo, hacía tiempo que ya no estaba al alcance de la vista.

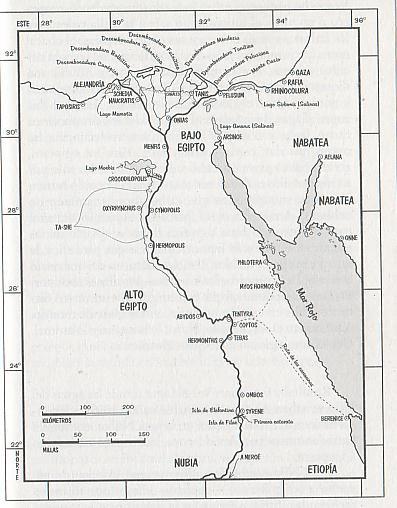

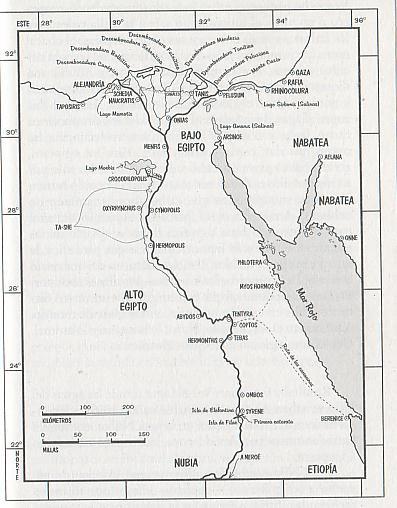

Un veloz mensajero había ido al galope a Pelusium muy por delante del ejército del rey Tolomeo con la misión de comunicar a Mitrídates de Pérgamo que debía actuar como el otro brazo de la pinza que quería formar César, y que para ello debía avanzar por la orilla este del brazo pelusiaco del Nilo, pero no debía entrar en el propio Delta. Acorralarían a Tolomeo cerca del vértice de la pinza, en tierra firme.

Así llamado porque tenía la forma de la letra griega delta, el Delta del Nilo era mayor que cualquier otra desembocadura de río conocida en el Mare Nostrum: medía unos doscientos cincuenta kilómetros desde el brazo pelusiaco hasta el brazo canópico; y tenía más de ciento sesenta kilómetros desde el Mare Nostrum hasta la bifurcación del Nilo propiamente dicho al norte de Menfis. El gran río se dividía una y otra vez en numerosos ramales, unos más grandes que otros, que se extendían en abanico para verter sus aguas en el Mare Nostrum a través de siete desembocaduras interconectadas. Inicialmente todas las vías de agua del Delta eran naturales, pero cuando los tolomeos, que estaban al tanto de los conocimientos científicos griegos, empezaron a gobernar en Egipto, conectaron la red de brazos del Nilo mediante miles de canales, de modo que cualquier porción de tierra del Delta nunca estaba a más de un kilómetro y medio del agua. ¿Por qué era necesario cuidar tanto el Delta cuando los mil seiscientos kilómetros de cauce del Nilo desde Elefantina hasta Menfis producían alimento suficiente para abastecer a Egipto y Alejandría? Porque en el Delta crecía el byblos, el junco del papiro a partir del cual se fabricaba el papel. Los tolomeos poseían el monopolio mundial del papel, y los beneficios de la venta iban a las arcas privadas del faraón. El papel era el templo del pensamiento humano y con el tiempo los hombres se vieron incapaces de vivir sin él.

Siendo el principio del invierno según las estaciones, pero el final de marzo según el calendario romanos la inundación del verano había retrocedido, pero César no deseaba que su ejército quedara atascado en un laberinto de vías de agua que conocía mucho peor que los asesores y guías de Tolomeo.

Los continuos diálogos con Simeón, Abraham y Josué durante los meses de guerra en Alejandría habían proporcionado a César un conocimiento de los judíos egipcios muy superior al de Cleopatra; hasta que él llegó, ella nunca había considerado a los judíos merecedores de su atención. En cambio César sentía un enorme respeto por la inteligencia, sabiduría e independencia de los judíos, y planeaba ya cómo convertir a los judíos en valiosos aliados de Cleopatra cuando él se fuera. Aunque constreñida por su educación y su rango excepcional, ella tenía cualidades para ser un buen gobernante una vez que César le hubiera hecho comprender los principios básicos. Al ver que Cleopatra accedía libremente a conceder a judíos y méticos la ciudadanía alejandrina, él se había animado. Un comienzo.

Al sureste del Delta se encontraba la Tierra de Onías, un enclave autónomo de judíos descendientes del sumo sacerdote Onías y sus seguidores, exiliados de Judea por negarse a postrarse en el suelo ante el rey de Siria; eso, había dicho Onías, lo hacían sólo ante su dios. El rey Tolomeo VI Filometor cedió a los onienses una amplia franja de tierra a cambio de un tributo anual y soldados para el ejército egipcio. La noticia de la generosidad de Cleopatra había llegado a la Tierra de Onías, que tomó partido por ella en esta guerra civil y permitió así que Mitrídates de Pérgamo ocupara Pelusium sin lucha; Pelusium estaba lleno de judíos y tenía fuertes lazos con la Tierra de Onías, que era vital para todos los judíos egipcios porque contenía el Gran Templo. Éste era una réplica en menor tamaño del templo del rey Salomón, incluso disponía de la torre de veinticinco metros de altura y los barrancos artificiales que simulaban los valles de Kedrón y Gehenna.

El pequeño rey había transportado su ejército en barcazas por el brazo fatnítico del Nilo; éste se unía al brazo pelusiaco justo por encima de Leontópolis y la Tierra de Onías, que se extendía entre Leontópolis y Heliópolis. Allí, cerca de Heliópolis, el rey Tolomeo encontró a Mitrídates de Pérgamo en un sólido campamento de estilo romano y lo atacó con temeraria inconsciencia. Casi sin dar crédito a su buena fortuna, Mitrídates sacó a sus hombres de inmediato del campamento y entró en la refriega con tal éxito que muchos soldados de Tolomeo murieron y los restantes se dispersaron presas del pánico. Sin embargo, alguien en el ejército de Tolomeo demostró tener sentido común, ya que en cuanto hubo amainado el frenesí posterior a la batalla, los hombres de Tolomeo retrocedieron hasta una fortaleza natural, un enclave protegido por una sierra, el Nilo pelusiaco y un amplio canal de orillas altas y escabrosas.

César alcanzó las inmediaciones de aquel paraje poco después de la derrota de Tolomeo, sintiéndose más agotado por la marcha de lo que deseaba admitir, incluso ante Rufrio. Dio el alto a sus hombres y examinó atentamente la posición de Tolomeo. Para él, el principal obstáculo era el canal, en tanto que para Mitrídates era la sierra.

—Hemos encontrado lugares por donde es posible vadear el canal —le dijo Arminio, de los ubíes germanos—, y en otros puntos podemos cruzar a nado, y también los caballos.

Se ordenó a los soldados de infantería que talaran todos los árboles de la zona para construir una pasarela a través del canal, cosa que hicieron con entusiasmo, pese al arduo día de marcha; después de seis meses de guerra, el odio romano hacia Alejandría y los alejandrinos estaba al rojo vivo. Del primero al último los guerreros albergaban la esperanza de que aquélla fuera la batalla decisiva, tras la cual pudieran abandonar Egipto para no volver.

Tolomeo mandó a la infantería y a la caballería ligera para cortar el avance de César, pero la infantería romana y la caballería germana atravesaron el canal con tal furia que cayeron sobre los soldados de Tolomeo como exaltados galos belgas. Las tropas de Tolomeo se dispersaron y huyeron, pero los romanos les cortaron la retirada; sólo unos pocos escaparon para ir a buscar refugio a la fortaleza del pequeño rey, a unos diez kilómetros de distancia.

Al principio César pensó en atacar de inmediato, pero cuando contempló el bastión de Tolomeo cambió de idea. Éste había utilizado las abundantes piedras de las ruinas de antiguos templos situados en los alrededores para reforzar las defensas naturales del enclave. César se dijo que era mejor que los hombres acamparan esa noche. Habían realizado una marcha de más de treinta kilómetros antes de entablar combate en el canal; merecían una buena comida y un sueño reparador antes del siguiente enfrentamiento. Lo que no le dijo a nadie fue que él mismo se sentía débil, que al mirar las defensas de Tolomeo le había parecido que se balanceaban como restos de un naufragio en un mar tempestuoso.

Por la mañana tomó una pequeña rebanada de pan con miel así como sus gachas de cebada, y se encontró mucho mejor.

Los tolomeanos —era más fácil llamarlos así porque no todos eran alejandrinos— habían fortificado una aldea cercana y la habían unido a su estructura montañosa mediante bastiones de piedra; César lanzó la acometida principal de su primera carga contra la aldea, con la intención de tomarla y seguir por ímpetu natural hasta apoderarse de la fortaleza. Pero entre el Nilo pelusiaco y las líneas de Tolomeo había un espacio que resultaba inaccesible porque quienquiera que estuviera al mando de las huestes tolomeanas había organizado allí un fuego cruzado de flechas y lanzas; Mitrídates de Pérgamo, que avanzaba desde el lado opuesto de la sierra, tenía sus propios problemas y no podía ayudar. Aunque la aldea cayó, César no pudo sacar a sus tropas del letal fuego cruzado para arremeter contra el monte y acabar la labor.

Subiendo con su caballo alquilado a la cima de un montículo, advirtió que los tolomeanos habían dado mucha importancia a aquella pequeña victoria y habían descendido desde la parte más elevada de su ciudadela para colaborar en el lanzamiento de flechas contra los asediados romanos. César hizo llamar al canoso centurión primipilus de la Sexta legión, Décimo Carfuleno.

—Toma cinco cohortes, Carfuleno, rodea las defensas inferiores y ocupa las posiciones elevadas que han abandonado esos idiotas —ordenó enérgicamente, experimentando un secreto alivio al notar que el descanso y la comida le habían devuelto su habitual comprensión de una situación complicada. Era fácil saber cómo actuar cuando volvía a sentirse el mismo de siempre. ¡Ay, la edad! ¿Es éste el principio del fin de César? Si es así, que sea rápido, que no sea un lento sumirse en la senescencia.

La ocupación de las posiciones elevadas provocó un pánico generalizado entre las tropas de Tolomeo. En menos de una hora después de la toma de la ciudadela por parte de Carfuleno, el ejército de Tolomeo había sido completamente derrotado. Miles de hombres murieron en el campo de batalla, pero unos cuantos, protegiendo entre ellos al pequeño rey, consiguieron llegar al Nilo pelusiaco y sus barcazas.

Naturalmente, fue necesario recibir a Malaquías, sumo sacerdote de la Tierra de Onías, con la debida ceremonia, presentárselo al radiante Mitrídates de Pérgamo, sentarse con los dos y compartir el dulzón vino judío. Cuando una sombra se proyectó en la entrada de la tienda, César se excusó y se puso en pie, sintiéndose de pronto muy cansado.

—¿Noticias del pequeño Tolomeo, Rufrio?

—Sí, César. Ha subido a bordo de una de las barcazas, pero había tal caos en la orilla del río que su guardia personal no ha podido apartar la barcaza a tiempo y ésta se ha llenado de hombres hasta los topes. No mucho más allá río abajo ha volcado. El rey se encontraba entre los ahogados.

—¿Habéis recuperado el cuerpo?

—Sí. —Rufrio sonrió, y su rostro arrugado de excenturión se iluminó como el de un niño—. Tenemos también a la princesa Arsinoe. Estaba en la ciudadela y ha desafiado a Carfuleno a un duelo. ¡Increíble! Blandía la espada y gritaba como Mormolife.

—¡Magnífica noticia! —exclamó César, satisfecho.

—¿Órdenes, César?

—En cuanto pueda zafarme de las formalidades —dijo César, señalando con la cabeza hacia la tienda—, saldré hacia Alejandría. Me llevaré el cadáver del rey y a la princesa Arsinoe. Tú y el buen Mitrídates podéis poner orden y seguirme luego con el ejército.

—Ejecútala —dijo la faraona desde el trono cuando César llevó ante ella a la desmelenada Arsinoe, todavía revestida con su armadura. Apolodoro inclinó la cabeza.

—De inmediato, hija de Amón-Ra.

—Ejem…, me temo que no —terció César con tono de disculpa. La pequeña figura en lo alto del estrado se enderezó con una tensión amenazadora.

—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Cleopatra.

—Arsinoe es mi cautiva, faraona, no la tuya. Por tanto, según la costumbre romana, será enviada a Roma para tomar parte en mi desfile triunfal.

—Mientras viva mi hermana, mi vida correrá peligro. Yo ordeno que sea ejecutada hoy.

—Y yo ordeno que no.

—César, en estas tierras estás de visita. Tú no das órdenes al trono de Egipto.

—¡Estupideces! —exclamó César, molesto—. Yo te he puesto en el trono, y mando a quienquiera que se siente en este caro asiento mientras esté de visita en estas tierras. Ocúpate de tus asuntos, faraona: entierra a tu hermano en el Sema, empieza a reconstruir tu ciudad, viaja a Menfis o Cirene, amamanta al niño que llevas en el vientre. A propósito, cásate con tu otro hermano. No puedes gobernar sola; no es costumbre egipcia ni alejandrina que un soberano gobierne solo.

Se marchó. Cleopatra se quitó a puntapiés las altas sandalias y corrió tras él, olvidando su dignidad faraónica, dejando que la atónita audiencia sacara las conclusiones que quisiera de aquella batalla de voluntades real. Arsinoe se echó a reír a carcajadas; Apolodoro lanzó una triste mirada a Carmian e Iras.

—Afortunadamente, no he hecho venir al Intérprete, el Registrador, el Contable, el juez Supremo y el comandante de noche —comentó el chambelán mayor—. No obstante, creo que debemos dejar que la faraona y César resuelvan sus asuntos entre ellos. Y vos, alteza, no riáis. Vuestro bando ha perdido la guerra; nunca seréis reina de Alejandría. Hasta que César os ponga a bordo de un barco romano, estaréis en la mazmorra más oscura y peor ventilada que haya bajo el Sema…, a pan y agua. No es tradición romana ejecutar a la mayor parte de aquellos que marchan en un desfile triunfal, así que sin duda César os pondrá en libertad después del suyo; pero os lo advierto, alteza, si regresáis alguna vez a Egipto, moriréis. Vuestra hermana se ocupará de eso.

—¿Cómo te atreves? —gritó Cleopatra—. ¿Cómo te atreves a humillar a la reina delante de la corte?

—La reina no debería ser tan despótica, querida —contestó César, dándose palmadas en la rodilla, ya apaciguado su mal genio—. Antes de anunciar una ejecución, pregúntame. Te guste o no, Roma ha sido una notable presencia en Egipto durante cuarenta años. Cuando yo parta, Roma no partirá conmigo. Para empezar, pienso dejar en Alejandría tropas romanas. Si quieres seguir reinando en Egipto y Alejandría, actúa de una manera hábil y política, empezando por mí. El hecho de que sea tu amante y el padre de tu hijo no nacido carece de importancia en cuanto tus intereses y los de Roma entran en conflicto.

—Porque César está al servicio de Roma —dijo ella con amargura.

—Naturalmente. Ven, siéntate y abrázame. Las discusiones no son buenas para un bebé. Él sigue tranquilo cuando hacemos el amor, pero estoy seguro de que se altera mucho cuando nos peleamos.

—También tú crees que es un varón —dijo Cleopatra, reacia aún a sentarse en el regazo de César, pero empezando a ceder.

—Cha'em y Tach'a me han convencido.

Apenas había pronunciado estas palabras, todo su cuerpo se convulsionó. César bajó la vista y se miró asombrado; luego se desplomó de la silla y quedó tendido en el suelo con la espalda arqueada y brazos y piernas rígidamente extendidos.

Cleopatra gritó para pedir ayuda, y se acercó a él corriendo al tiempo que se despojaba de la doble corona y sin la menor precaución la lanzaba a un lado. El rostro de César había adquirido un color azul amoratado y sus miembros se sacudían espasmódicamente. Al intentar sujetarlo, la faraona, que seguía gritando, se vio derribada por tierra.

La crisis cesó tan bruscamente como empezara.

Pensando que los amantes resolvían sus diferencias con violencia física, Carmian e Iras no se atrevieron a entrar hasta que el tono de los chillidos de su señora los convencieron de que ocurría algo grave. Entonces, cuando las dos muchachas sumaron sus gritos a los de Cleopatra, Apolodoro, Hapd'efan'e y tres sacerdotes acudieron presurosos y encontraron a César tendido en el suelo, con una respiración lenta y sibilante, el rostro lívido como si estuviera a las puertas de la muerte.

—¿Qué tiene? —preguntó Cleopatra a Hapd'efan'e, que estaba de rodillas al lado de César oliéndole el aliento y tomándole el pulso.

—¿Ha tenido convulsiones, faraona?

—Sí, sí.

—¡Vino muy dulce! —ordenó el médico-sacerdote—. ¡Vino muy dulce y un junco flexible y bien hueco! ¡Deprisa!

Mientras los otros sacerdotes obedecían, Carmian e Iras se ocuparon de Cleopatra, que aullaba aterrorizada, y la convencieron para que se despojara de parte de sus galas faraónicas y de todas sus joyas. Apolodoro, a voz en grito, decía que rodarían cabezas a menos que se encontrara de inmediato el junco hueco, y César, comatoso, permanecía ajeno al terror que anidaba en los pechos de los demás: ¿qué ocurriría si el soberano del mundo moría en Egipto?

Un sacerdote llegó del pabellón de momificación con el junco, utilizado normalmente para insuflar natrón en la cavidad craneal. Hapd'efan'e se aseguró, mediante una pregunta al sacerdote, de que aquel junco nunca se había utilizado. Entonces lo cogió, sopló a través de él para comprobar que estaba hueco de un extremo a otro, abrió la boca de César, le introdujo en ella el junco, y después de palparle la garganta, lo empujó hacia adentro con delicadeza hasta hundirlo unos treinta centímetros. Luego, con mucho cuidado, vertió gota a gota el vino dulce por el tubo, haciéndolo muy despacio para no bloquearle la respiración al paciente. La cantidad de vino era pequeña, pero el proceso pareció prolongarse eternamente. Por fin Hapd'efan'e se sentó sobre los talones y esperó. Cuando el paciente empezó a agitarse, el sacerdote extrajo el junco y cogió a César entre sus brazos.

—Ten —dijo al ver abiertos los turbios ojos—, bebe esto.

Al cabo de unos momentos, César se había recuperado lo suficiente para permanecer de pie sin ayuda, pasearse de un lado a otro y observar a toda aquella gente asustada. Cleopatra, la cara sucia y bañada en lágrimas, lo miraba como si se hubiera levantado de entre los muertos; Carmian e Iras lloriqueaban; Apolodoro estaba desplomado en una silla con la cabeza entre las rodillas; varios sacerdotes parloteaban y hacían aspavientos al fondo; y aparentemente toda aquella consternación se debía a él.

—¿Qué ha pasado? —preguntó, yendo a sentarse junto a Cleopatra y sintiéndose un poco raro.

—Has tenido un ataque de epilepsia —declaró Hapd'efan'e sin rodeos—, pero tú no padeces epilepsia, César. El hecho de que con el vino dulce hayas vuelto en ti tan deprisa indica que has sufrido un cambio corporal después de este mes de rigores. ¿Cuándo has comido por última vez?

—Hace muchas horas. —Rodeó los hombros de Cleopatra con el brazo para reconfortarla y miró al egipcio moreno y delgado con una radiante sonrisa y expresión de arrepentimiento—. El problema es que cuando estoy ocupado me olvido de comer.

—En el futuro debes tener alguien al lado que te recuerde que has de comer —dijo Hapd'efan'e con severidad—. Las comidas regulares mantendrán a raya esta enfermedad, pero si te olvidas de comer, bebe vino dulce.

—No —contestó César con una mueca—. Vino no.

—Entonces hidromiel o el zumo de alguna fruta…, cualquier líquido dulce. Haz que tu siervo tenga algo a mano, incluso en medio de una batalla. Y presta atención a los síntomas de advertencia: náuseas, mareo, visión borrosa, debilidad, dolor de cabeza e incluso cansancio. Si notas algo así, César, toma de inmediato una bebida dulce.

—¿Cómo has hecho beber a un hombre inconsciente, Hapd'efan'e?

—Con esto —dijo.

Hapd'efan'e le tendió el junco; César lo cogió y le dio vueltas entre los dedos.

¿Cómo has sabido que sorteabas el conducto del aire que va a mis pulmones? Los dos canales están uno junto al otro, y normalmente el esófago está cerrado para permitir la respiración.

—No lo sabía con certeza —se limitó a decir Hapd'efan'e—. He rezado a Sejmet para que tu coma no fuera demasiado profundo y te he masajeado el exterior de la garganta para obligarte a tragar cuando tu gaznate ha notado la presión del junco. Ha dado resultado.

—¿Sabes todo eso y sin embargo ignoras cuál es mi enfermedad?

—Las enfermedades son misteriosas, César, y en su mayoría escapan a nuestro conocimiento. La medicina se basa en la observación. Afortunadamente, he aprendido mucho de ti al observar la austeridad de tu vida. —Adoptó una expresión astuta—. Por ejemplo, que consideras el comer una pérdida de tiempo.

Cleopatra empezaba a serenarse; su llanto había dado paso al hipo.

—¿Cómo sabes tanto sobre el cuerpo? —preguntó a César.

—Soy un soldado. Cuando uno recorre los campos de batallas para rescatar heridos y contar a los muertos, ve toda clase de cosas. Al igual que este excelente médico, he aprendido de la observación. Apolodoro se puso en pie y se enjugó el sudor.

—Me ocuparé de que preparen la cena —dijo con voz ronca—. ¡Gracias a todos los dioses que estás bien, César!

Esa noche, mientras yacía insomne en el enorme lecho de plumas de Cleopatra, notando el contacto de su cuerpo cálido en el fresco del supuesto invierno de Alejandría, César pensó en el día, el mes, el año.

Desde el momento en que había pisado suelo egipcio, todo se había alterado drásticamente: la cabeza de Magno —aquella perversa cábala palaciega—, una corrupción y una degeneración que sólo Oriente podía producir, una indeseada campaña luchada en las calles de una hermosa ciudad; la voluntad de un pueblo de destruir lo que se había tardado tres siglos en construir; su propia participación en esa destrucción… y una pragmática proposición de una reina resuelta a salvar a su pueblo de la única manera que creía que podía ser salvado, concibiendo el hijo de un dios. Creía que él, César, era un dios. Extraño. Insólito.

Ese día César había tenido miedo. Ese día César, que nunca estaba enfermo, había afrontado las consecuencias inevitables de sus cincuenta y dos años. No sólo por su edad, sino por los excesos que había cometido, forzándose a seguir cuando otros hombres se detendrían a descansar. ¡No, César no! El descanso no era propio de César. Nunca lo sería. Pero ahora César, que nunca estaba enfermo, debía admitir que llevaba meses indispuesto. Fuera cual fuese la fiebre o el miasma que había producido temblores y arcadas en su cuerpo, había dejado secuelas. Una parte del organismo de César había —¿cómo había dicho el médico-sacerdote?— sufrido un cambio. César tendría que acordarse de comer, o de lo contrario padecería un ataque de epilepsia, y dirían que por fin César estaba decayendo, debilitándose, que César no era ya invencible. Así que César debía mantener el secreto, no debía permitir que el Senado y el pueblo supieran que algo le pasaba, porque ¿quién, si no, sacaría del lodo a Roma?

Cleopatra suspiró, susurró algo, dejó escapar un leve hipo. Tantas lágrimas, y todas por César. Esta cría patética me ama, me ama. Para ella me he convertido en marido, padre, tío, hermano. Todas las retorcidas ramificaciones de un tolomeo. Yo no lo comprendía, creía entenderlo pero no lo entendía. La fortuna ha arrojado las preocupaciones y pesares de millones de personas sobre sus frágiles hombros; no le ha permitido elegir su destino más de lo que yo le permití a Julia. Ha sido ungida soberana con ritos más antiguos y sagrados que ningún otro; es la mujer más rica del mundo; tiene un poder absoluto sobre las vidas humanas. Sin embargo es un cría insignificante, una niña. Para un romano, es imposible calibrar en qué la han convertido sus primeros veintiún años de vida, con el asesinato y el incesto como norma. Latón y Cicerón sostienen que César aspira a ser rey de Roma, pero ninguno de ellos tiene la menor idea de qué es reinar verdaderamente. Un verdadero reinado está tan lejos de mí como esta criatura que tengo a mi lado, hinchada por el hijo mío que lleva dentro.

Debo levantarme, pensó. Debo beber algo de ese brebaje que Apolodoro tan amablemente me ha traído: zumo de melones y uvas cultivados en invernáculos de lienzo. ¡Qué degeneración! Mi mente divaga: soy César y a la vez soy yo; no puedo separar lo uno de lo otro.

Pero en lugar de ir a beber el zumo de melones y uvas cultivadas en invernáculos de lienzo, apoyó otra vez la cabeza en la almohada y se volvió para observar a Cleopatra. Pese a que era plena noche, no estaba muy oscuro; los grandes paneles de la pared exterior estaban un poco corridos y entraba la luz de la luna, que daba a la piel de Cleopatra un color no plateado sino de bronce claro. Una piel adorable. Alargó el brazo para tocarla, acariciarla, recorrer con la palma de la mano el abultado vientre de una preñez de seis meses, cuya piel no estaba aún bastante distendida para estar luminosa, como él recordaba que estaba el vientre de Cimila cuando le faltaba poco para parir a Julia, o antes de dar a luz a Cayo, que nació muerto debido al ataque de eclampsia de su progenitora. Quemamos a Cimila y al pequeño Cayo juntos, mi madre, la tía Julia y yo. No César. Yo.

Los pequeños pechos de Cleopatra se habían puesto redondos y firmes como globos, y sus pezones se habían oscurecido hasta tener el mismo color negro ciruela que la piel de sus abanicadores etíopes. Quizá lleve en las venas algo de esa sangre, porque su organismo contiene rasgos que no son los de Mitrídates y Tolomeo. Su piel es deliciosa al tacto, tejido vivo con una finalidad más importante que simplemente complacerme. Pero soy parte de este ser, porque lleva mi hijo. En general tenemos a los hijos cuando somos demasiado jóvenes, cuando se llega a mi edad es el momento de disfrutarlos y de adorar a sus madres. Se requieren muchos años y muchos sufrimientos para comprender el milagro de la vida.

Cleopatra tenía el pelo suelto y esparcido sobre la almohada, no era una cabellera espesa y negra como la de Servilia, no un río de fuego en que él podía envolverse, como el de Rhiannon. Ése era el pelo de Cleopatra, del mismo modo que ése era el cuerpo de Cleopatra. Y Cleopatra me ama de manera distinta a todas las demás. Me devuelve la juventud.

Los ojos leoninos de la faraona estaban abiertos, la mirada fija en el rostro de César. En otro momento él habría adoptado una expresión impasible, habría excluido a la joven de su mente con la automática rapidez de un reflejo; nunca hay que entregar a las mujeres la espada del conocimiento, porque la utilizan para castrar. Pero ella está acostumbrada a los eunucos; no valora a esa clase de hombres, lo que busca en mí es un esposo, un padre, un tío, un hermano. Soy su igual en el poder, y sin embargo poseo el poder adicional de la masculinidad. La he conquistado. Ahora debo demostrarle que no entra en mis intenciones ni en mi naturaleza aplastarla para obtener su sumisión. Ninguna de mis mujeres ha sido servil.

—Te quiero —dijo rodeándola con sus brazos—, como mi esposa, mi hija, mi madre, mi tía.

Cleopatra no podía saber que estaba equiparándola a unas mujeres reales, no empleando metáforas tolomaicas, pero a ella le invadió una oleada de amor, de alivio, de absoluto regocijo.

César la había admitido en su vida. César había dicho que la quería.

Al día siguiente César la subió a lomos de un asno y la llevó a ver los efectos de seis meses de guerra en Alejandría. Amplias zonas estaban en ruinas, sin una sola casa en pie, por todas partes había montículos improvisados y paredes con piezas de artillería abandonadas, mujeres y niños revolviendo entre los escombros en busca de algo comestible o útil, sin hogar y sin esperanza, vestidos con andrajos. Del puerto apenas quedaba nada; los incendios provocados por César en los barcos alejandrinos se habían propagado, y habían ardido todos los almacenes, lo que sus soldados habían dejado del gran emporio, los cobertizos, los muelles, los malecones.

—¡Oh, el depósito de libros ha desaparecido! —exclamó ella, retorciéndose las manos muy alterada—. ¡No hay catálogo, de modo que nunca sabremos qué se ha quemado!

Si César la observó con ironía, no dijo nada que delatara su asombro ante las prioridades de ella; Cleopatra no se había conmovido por el sobrecogedor espectáculo de todas aquellas mujeres y niños muertos de hambre, en cambio ahora estaba al borde del llanto a causa de los libros.

—Pero la biblioteca está en el museo —dijo él—, y el museo sigue intacto.

—Sí, pero los bibliotecarios son tan lentos que los libros llegan mucho más deprisa de lo que pueden catalogarse, así que durante los últimos cien años han estado apilándose en un almacén especial, ¡y ha desaparecido!

—¿Cuántos libros hay en el museo? —preguntó César.

—Casi un millón.

—En tal caso no hay de qué preocuparse. Anímate, querida. La suma total de todos los libros escritos es muy inferior a un millón, lo cual significa que sea lo que sea lo que estaba guardado en ese almacén serían duplicados u obras recientes. Muchos de los libros del propio museo deben de ser también duplicados. Las obras recientes son fáciles de conseguir, y si necesitas un catálogo Mitrídates de Pérgamo tiene en su biblioteca un cuarto de millón de libros, muchos de fecha reciente. Lo único que debes hacer es encargar a Sosio o Ático, en Roma, copias de las obras que el museo no tiene. Ellos no tienen los libros en propiedad, pero los piden prestados a Varro, Lucio Piso, a mí, o a otros que poseen amplias bibliotecas privadas. Lo cual me recuerda que Roma carece de Biblioteca pública, y eso debo remediarlo.

Siguieron adelante. Entre los edificios públicos, el ágora era el menos dañado; algunos de sus pilares habían sido desmantelados para sostener los arcos del Heptastadion, pero las paredes permanecían indemnes, así como el tejado de la arcada. Del gimnasio, en cambio, apenas quedaban los cimientos, y los tribunales de justicia habían desaparecido por completo. El hermoso monte de Pan estaba despojado de vegetación, sus arroyos y cascadas se habían secado y tenían los lechos cubiertos de sal incrustada, y todos los terrenos llanos estaban sembrados de piezas de artillería romana. Ningún templo se conservaba intacto, pero César advirtió complacido que nadie se había llevado sus esculturas y cuadros, aunque sí estaban manchados y deteriorados.

El Serapeum de Rhakotis había sufrido menos desperfectos que el resto, gracias a que se hallaba lejos de la avenida Real. No obstante, tres macizas vigas habían desaparecido del templo principal, y el tejado se había hundido parcialmente.

—Sin embargo, Serapis está en perfecto estado —comentó César, trepando por los montículos de escombros. Pues allí estaba el dios, en su trono de oro con piedras preciosas incrustadas, una figura semejante a Zeus, con barba y melena, con el cancerbero, el perro de tres cabezas, a sus pies, y tocado con una gigantesca y pesada corona en forma de cesto.

—Es una excelente estatua —opinó César, estudiando a Serapis—. No está al nivel de Fidias o Praxíteles o Mirón, pero es muy buena. ¿Quién la esculpió?

—Briaxis —contestó Cleopatra. Apretó los labios, echó un vistazo a las ruinas, y recordó aquel edificio enorme y bien proporcionado sobre su elevado podio de muchas gradas, las columnas jónicas todas extraordinariamente pintadas y doradas, las metopas y el pavimiento auténticas obras maestras. Sólo el propio Serapis había sobrevivido.

—«¿Se debe acaso a que César ha visto tantas ciudades saqueadas, tantas ruinas humeantes, tantos estragos? —se preguntó—. Esta destrucción no parece alterarle apenas, pese a que él y sus hombres han sido los principales causantes. Mi pueblo se limitó a destruir casas corrientes, edificios modestos y sin importancia».

—Bien —dijo mientras él y sus lictores la acompañaban de regreso al Recinto Real, que estaba intacto—, utilizaré todos los talentos de oro y plata que pueda reunir para reconstruir los templos, el gimnasio, el ágora, los palacios de justicia, todos los edificios públicos.

César tiró del cabestro del asno y el animal se detuvo, parpadeando con un aleteo de sus largas pestañas.

—Eso es muy encomiable —dijo él con aspereza—, pero no empieces por lo superfluo. Lo primero a que has de destinar tu dinero es a procurar alimentos para aquellos que han quedado vivos en medio de esta desolación. Lo segundo a que has de destinar tu dinero es a retirar los escombros. Lo tercero a que has de destinar tu dinero es a construir casas nuevas para la gente corriente, incluidos los pobres. Sólo cuando el pueblo de Alejandría esté servido podrás gastar dinero en los edificios públicos y los templos.

Cleopatra abrió la boca para despotricar contra él, pero antes de que pudiera expresar su indignación, sus miradas se cruzaron. ¡Oh, Ptah creador! ¡Es un dios, poderoso y terrible!

—Puedo asegurarte —prosiguió César— que la mayoría de las personas que han muerto en esta guerra eran macedonios o greco-macedonios. Quizá murieron cien mil. Así que tienes aún casi tres millones de personas de quienes preocuparte, personas cuyas moradas y empleos han desaparecido. Desearía que comprendieras que dispones de una oportunidad de oro para granjearte las simpatías de la gran mayoría del pueblo alejandrino. Desde que se convirtió en una potencia, Roma no ha quedado reducida a ruinas ni su gente corriente se halla descuidada. Vosotros los tolomeos y vuestros señores macedonios habéis gobernado en un lugar mucho más grande que Roma a vuestro antojo, sin el menor ánimo de filantropía. Eso debe cambiar, o la turbamulta regresará más indignada que nunca.

—Estás diciendo —contestó ella, dolida y confusa— que nosotros los que estamos en lo alto de la jerarquía no hemos actuado como un verdadero gobierno. Reprochas nuestra indiferencia hacia las clases inferiores, el hecho de que nunca hayamos tenido la costumbre de llenar sus vientres a nuestra costa, y de extender la ciudadanía a cuantos viven aquí. Pero Roma tampoco es perfecta. Lo que ocurre es que Roma posee un imperio, puede compartir la prosperidad con sus clases inferiores explotando a las provincias. Egipto carece de provincias. Las que tenía, Roma se las ha quitado para satisfacer sus propias necesidades. En cuanto a ti, César, tu trayectoria ha sido tan sanguinaria que te resta autoridad moral para juzgar a Egipto.

César dio un tirón al cabestro, y el asno echó a caminar.

—A lo largo de mi vida —dijo él con tranquilidad—, he dejado a medio millón de personas sin hogar. Por mi causa han muerto cuatrocientas mil mujeres y niños. He matado a más de un millón de hombres en los campos de batalla. He amputado manos. He vendido a otro millón de hombres, mujeres y niños para la esclavitud. Pero todo lo que he hecho ha sido sabiendo que antes había negociado tratados, buscado la reconciliación, mantenido mi palabra en cualquier acuerdo. Y cuando he destruido algo, lo que he dejado detrás beneficia a las generaciones futuras en mucha mayor medida que el daño provocado, las vidas a las que he puesto fin o he arruinado. —Su voz no aumentó de volumen pero sí cobró fuerza—. ¿Acaso crees, Cleopatra, que no veo en mi imaginación la suma total de la devastación y los desastres que he causado? ¿Crees que no me duele? ¿Crees que vuelvo la vista atrás sin pesar? ¿Sin dolor? ¿Sin arrepentimiento? Si es así, te equivocas. El recuerdo de la crueldad es mal consuelo en la vejez, pero sé de buena fuente que no viviré para llegar a viejo. Te lo repito, faraona: gobierna a tus súbditos con amor, y nunca olvides que es sólo un azar del nacimiento lo que te hace distinta de una de esas mujeres que revuelven entre los escombros de esta ciudad asolada. Tú crees que Amón-Ra te asignó tu puesto; a mí me consta que fue un accidente del destino.

Cleopatra, que tenía la boca abierta de asombro, alzó la mano para tapársela y fijó la vista al frente entre las orejas del asno, resuelta a no llorar. Así que cree que no llegará a viejo, y se alegra de ello, pensó. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo conoceré realmente. Me está diciendo que todo lo que ha hecho era fruto de una decisión consciente, tomada con pleno conocimiento de las consecuencias. Yo nunca poseeré esa fortaleza ni esa percepción ni esa implacabilidad. Dudo que nadie más la tenga.

Un nundinum más tarde César convocó una conferencia informal en la gran habitación que utilizaba como estudio. Cleopatra y Apolodoro estaban allí, junto con Hapd'efan'e y Mitrídates de Pérgamo. También se hallaban presentes varios romanos: Publio Rufrio; Carfuleno, de la Sexta; Lamio, de la Decimocuarta; Fabricio, de la Vigésima séptima; Macrino, de la Trigésima séptima; Fabio, el lictor de César, su secretario Faberio y su legado personal Cayo Trebatio Testa.

—Estamos a comienzos de abril —anunció César, aparentemente muy animado y en buen estado de salud: un caudillo de la cabeza a los pies—, y por los informes de Cneo Domitio Calvino desde la provincia de Asia sé que Farnaces ha regresado a Cimeria para ocuparse de su hijo descarriado, que ha decidido no someterse a tata sin luchar. Así que los asuntos en Anatolia permanecerán suspendidos durante al menos tres o cuatro meses. Además, todos los pasos de montaña hacia Ponto y Armenia Parva quedarán cortados por la nieve hasta mediados de sextilis… ¡Cuánto detesto la discrepancia entre el calendario y las estaciones! En ese sentido, faraona, Egipto tiene razón. Basasteis vuestro calendario en el sol, no en la luna, y me propongo mantener una charla con vuestros astrónomos. —Inspiró y volvió al primer tema—. Sin embargo, no tengo la menor duda de que Farnaces regresará, así que planearé mis acciones futuras teniéndolo en cuenta. Calvino está ocupado reclutando y adiestrando hombres, y Dejotaro está deseoso de expiar sus culpas por haber formado parte de los seguidores de Pompeyo Magno. En cuanto a Ariobarzanes —sonrió—, Capadocia será siempre Capadocia. No nos dará ninguna alegría, pero tampoco a Farnaces. He encargado a Calvino que mande traer algunas de las legiones republicanas que devolví a Italia con mis propios veteranos, de modo que cuando llegue la hora estaremos bien preparados. Para ventaja nuestra, Farnaces forzosamente perderá parte de sus mejores soldados en la lucha contra Asander en Cimeria. —Se inclinó en su silla curul, recorriendo los atentos rostros con la mirada—. Los que hemos estado en Alejandría durante los últimos seis meses hemos combatido en una campaña que nos ha desgastado enormemente, y todas las tropas tienen derecho a gozar de un descanso durante el invierno. Así pues, me propongo permanecer en Egipto durante dos meses más, tanto tiempo como los acontecimientos permitan. Con el permiso y la cooperación de la faraona, enviaré a mis hombres cerca de Menfis para que acampen allí durante el invierno, suficientemente lejos de Alejandría para evitar los recuerdos. Es un lugar con muchos atractivos, y como cobrarán la paga, los hombres tendrán dinero que gastar. Además, estoy disponiendo lo necesario para que el excedente de las hijas de Alejandría se traslade también al campamento. Han muerto tantos maridos potenciales que la ciudad tendrá una saturación de mujeres en los años venideros, y ésa es una medida con sentido. No pretendo que estas muchachas actúen como putas sino como esposas. Las legiones Vigésima séptima, Trigésima séptima y Decimocuarta permanecerán acuarteladas en Alejandría el tiempo suficiente para crear hogares y familias. Me temo que la Sexta no tendrá ocasión de formar lazos permanentes.

Fabricio, Lamio y Macrino se miraron sin saber si recibían con agrado o no la noticia. Décimo Carfuleno, de la Sexta, se mantuvo impasible.