—Sabía que tenía razón: un terremoto muy ligero —dijo César mientras dejaba el fajo de papeles en su mesa.

Calvino y Bruto, sorprendidos, apartaron la mirada de su trabajo.

—¿A qué viene eso ahora? —preguntó Calvino.

—¡Señales de mi divinidad, Cneo! ¿Recordáis la estatua de la Victoria que se puso de espaldas en aquel templo de Elis, el tintineo de espadas y escudos que se entrechocaban en Antioquía y Tolemaida, el sonido de tambores en el templo de Afrodita en Pérgamo? Según mi experiencia, los dioses no intervienen en los asuntos de los hombres, y por supuesto no enviaron un dios a la tierra para derrotar a Magno en Farsalia. Así que hice indagaciones en Grecia, el norte de la provincia de Asia y la Siria del río Orontes. Todos los fenómenos ocurrieron en el mismo momento y en el mismo día: un ligero terremoto. Consultad los informes de nuestros propios sacerdotes en Italia: todos hablan del atronador sonido de tambores procedente de las entrañas de la tierra y de estatuas que hacían cosas extrañas. Terremotos.

—Empañas nuestras ilusiones, César —contestó Calvino con una sonrisa—. Empezaba a pensar que trabajaba para un dios. —Miró a Bruto—. ¿No es una decepción también para ti, Bruto?

La risa no iluminó aquellos ojos grandes, oscuros y pesarosos de pesados párpados, que se fijaron pensativamente en Calvino.

—Ni decepción, ni desilusión, Cneo Calvino, aunque no se me había ocurrido la posibilidad de que existiera una causa natural. Tomé los informes como halagos.

César hizo una mueca.

—Los halagos son peores —declaró.

Los tres se hallaban sentados en la habitación confortable pero no suntuosa que el etnarca de Rodas les había cedido como despacho, aparte de los aposentos donde se relajaban y dormían. La ventana daba al bullicioso puerto de aquella importante encrucijada de la ruta comercial que unía el mar Egeo con Chipre, Cilicia y Siria; una atractiva e interesante vista, entre el enjambre de barcos, el intenso azul del mar y las altas montañas de Libia al otro lado del estrecho, pero ninguno de ellos le prestaba atención.

César rompió el sello de otro comunicado, le echó una ojeada y dejó escapar un gruñido.

—De Chipre —dijo antes de que sus compañeros pudieran reanudar el trabajo—. Según el joven Claudio, Pompeyo Magno ha partido hacia Egipto.

—Habría jurado que se reuniría con el primo Hirro en la corte del rey de Partia. ¿Qué hay que recoger en Egipto? —preguntó Calvino.

—Agua y provisiones. Al paso de caracol que avanza, antes de que salga con rumbo a Alejandría soplarán ya los vientos etesios. Magno va a reunirse con los demás fugitivos en la provincia de África, imagino —declaró César con cierta tristeza.

—Así que no ha terminado —dijo Bruto con un suspiro.

César contestó chasqueando los dedos.

—Puede terminar en cuanto Magno y su Senado acudan a mí y me digan que puedo aspirar al consulado in absentia, mi querido Bruto

—Bah, eso es demasiado sentido común para hombres del talante de Catón —afirmó Calvino al ver que Bruto no contestaba—. Mientras Catón viva, no llegarás a ningún acuerdo con Magno o su Senado.

—Soy consciente de eso.

César había cruzado el Helesponto para llegar a la provincia de Asia hacía tres nundinae con el objetivo de descender por el litoral egeo e inspeccionar los estragos causados por los republicanos en su desesperado esfuerzo por reunir flotas y dinero. Se había despojado a los templos de sus tesoros más preciosos. Se habían saqueado las cámaras acorazadas de los bancos, se había llevado a la bancarrota a los plutócratas y los publicani; gobernador de Siria más que de la provincia de Asia, Metelo Escipión había permanecido allí en su viaje desde Siria para reunirse con Pompeyo en Tesalia e ilegalmente había impuesto tributos sobre todo aquello que se le había ocurrido: las ventanas, las columnas, las puertas, los esclavos, el censo por cabezas, el grano, el ganado, las armas, la artillería y la compraventa de tierras. Al ver que el rendimiento no era suficiente, instituyó y recaudó impuestos provisionales para los diez años venideros, y ante las protestas de algunos lugareños, los ejecutó.

Aunque los informes que llevaron a Roma trataban más sobre la evidencia de la divinidad de César que sobre tales asuntos, de hecho el avance de César era a la vez una misión para recabar información y el inicio de la ayuda económica a una provincia incapacitada para prosperar. Así que habló con las autoridades municipales y comerciales, despidió a los publicani, condonó los tributos de toda clase por cinco años, dictó órdenes para que los tesoros encontrados en diversos almacenes de Farsalia fueran devueltos a los templos de donde habían salido, y prometió que tan pronto como se hubiera establecido un buen gobierno en Roma, adoptaría medidas más específicas para auxiliar a la pobre provincia de Asia.

Razón por la cual, pensó Cneo Domitio Calvino observando a César mientras leía los papeles dispersos sobre su mesa allí en Rodas, la provincia de Asia tiende a verlo como a un dios. El último hombre que había comprendido el funcionamiento de la economía y a la vez había tenido trato con Asia había sido Sila, cuyo justo sistema impositivo fue abolido quince años después ni más ni menos que por Pompeyo Magno. Quizá, reflexionó Calvino, sea necesario un anciano patricio para apreciar las obligaciones de Roma con sus provincias. Los demás no tenemos los pies tan firmemente anclados en el pasado, así que tendemos a vivir en el presente más que a pensar en el futuro.

El Gran Hombre parecía muy cansado. Esbelto y en forma como siempre, sí, pero sin duda consumido. Como jamás probaba el vino ni se excedía con la comida en la mesa, afrontaba cada nuevo día sin el lastre que suponía la falta de moderación, y su capacidad para despertar despabilado de una breve siesta era envidiable; el problema era que tenía mucho por hacer y no confiaba en la mayoría de sus ayudantes lo suficiente para delegar en ellos parte de sus responsabilidades.

Bruto, pensó Calvino con acritud (Bruto le inspiraba antipatía), es uno de esos en quienes no confía. Es el perfecto contable, y sin embargo destina todas sus energías a proteger su empresa no senatorial de usureros y recaudadores de impuestos agrarios, Matinio et Escaptio. ¡Habría que llamarla Bruto et Bruto! Cualquier persona importante de la provincia de Asia debe millones a Matinio et Escaptio, y también el rey Dejotaro de Galacia y el rey Ariobarzanes de Capadocia, así que Bruto se queja, y eso exaspera a César, que aborrece las quejas.

—El diez por ciento a un interés simple no es beneficio suficiente —decía lastimeramente—, así que ¿cómo puede fijarse el tipo de interés ahí cuando es tan perjudicial para los comerciantes romanos?

—Los comerciantes romanos que prestan a tipos más altos que ese son despreciables usureros —respondía César—. ¡El cuarenta y ocho por ciento al interés compuesto, Bruto, es una atrocidad! Eso es lo que cobraron tus secuaces Matinio y Escaptio a los salaminos de Chipre, y luego los mataron de hambre cuando no pudieron hacer frente a los pagos. Para que nuestras provincias sigan contribuyendo al bienestar de Roma, deben tener una economía saneada.

—No es culpa de los prestamistas el que los prestatarios acepten contratos que estipulan un tipo de interés más alto que lo acostumbrado —sostenía Bruto con la peculiar obstinación que reservaba para asuntos financieros—. Una deuda es una deuda, y ha de pagarse al interés establecido en el contrato. ¡Ahora tú has declarado ilegal este principio!

—Siempre debería haber sido ilegal. Eres famoso por tus epítomes, Bruto. ¿Quién, si no, habría podido reducir a dos hojas la obra completa de Tucídides? ¿Nunca has intentado reducir las Doce Tablas a una breve página? Si el mos maiorum es lo que te indujo a ponerte del lado de tu tío Catón, deberías recordar que las Doce Tablas prohíben exigir interés por un préstamo.

—De eso hace seiscientos años —contestaba Bruto.

—Si los prestatarios aceptan préstamos en condiciones exorbitantes, no son candidatos adecuados para un préstamo, y tú lo sabes. De lo que en realidad te quejas, Bruto, es de que haya prohibido a los prestamistas romanos utilizar las tropas o lictores del gobernador para cobrar sus deudas por la fuerza —replicaba César, montando en cólera.

Era ésta una conversación que se repetía como mínimo una vez al día.

Por supuesto, Bruto representaba un problema especialmente difícil para César, que lo había tomado bajo su ala después de los sucesos de Farsalia por afecto a su madre, Servilia, y por el sentimiento de culpabilidad que le había creado romper el compromiso entre Bruto y Julia a fin de tender una trampa a Pompeyo; este hecho había partido el corazón a Bruto, como César bien sabía. No obstante, pensó Calvino, César no tenía la menor idea de en qué clase de hombre se había convertido Bruto cuando se compadeció de él después de lo de Farsalia. Había dejado allí a un muchacho y reanudó la relación con él doce años más tarde, sin saber que aquel joven con granos, ahora un hombre de treinta y seis años con granos, era un cobarde en el campo de batalla y un león a la hora de defender su extraordinaria fortuna. Nadie se había atrevido a decir a César lo que todo el mundo sabía: que en Farsalia Bruto había tirado su espada sin teñirla de sangre y se había ocultado en los pantanos antes de huir a Larisa, donde fue el primero de la facción «republicana» de Pompeyo en suplicar perdón. No, se dijo Calvino, no me gusta el pusilánime Bruto, y desearía no verlo más. ¡Y tenía la desfachatez de hacerse llamar «republicano»! Ése no es más que un nombre altisonante que él y los otros supuestos republicanos esgrimen para justificar la guerra civil a la que han empujado a Roma.

Bruto se levantó de su mesa.

—César, tengo una cita.

—Pues acude a ella —respondió plácidamente el Gran Hombre.

—¿Significa eso que el gusano Matinio nos ha seguido hasta Rodas? —preguntó Calvino en cuanto Bruto se fue.

—Eso me temo. —Los claros ojos azules, inquietantes a causa del aro negro que envolvía cada iris, se contrajeron—. ¡Anímate, Calvino! Pronto nos libraremos de Bruto.

Calvino le devolvió la sonrisa.

—¿Qué planeas hacer con él?

—Instalarlo en el palacio del gobernador en Tarso, que es nuestro próximo y último destino. No se me ocurre castigo más idóneo para Bruto que obligarlo a trabajar para Sextio, que no lo ha perdonado por apropiarse de dos legiones de Cilicia y llevárselas al servicio de Pompeyo Magno.

En cuanto César dio la orden de trasladarse, todo se precipitó. Al día siguiente zarpó de Rodas rumbo a Tarso con dos legiones completas y unos tres mil doscientos veteranos reunidos de los restos de sus antiguas legiones, principalmente la Sexta. Con él fueron ochocientos soldados de caballería germanos, sus queridos caballos de Remi y el puñado de guerreros ubíes que habían combatido con ellos como lanceros.

Echada a perder por las atenciones de Metelo Escipión, Tarso atravesaba tiempos difíciles bajo el control de Quinto Marcio Filipo, hijo menor del sobrino político de César y suegro de Catón, el indeciso y epicúreo Lucio Marcio Filipo. Habiendo recomendado al joven Filipo por su buen criterio, César se apresuró a poner a Publio Sextio otra vez en la silla curul del gobernador y nombró a Bruto legado suyo, y al joven Filipo su procuestor.

—La Trigésima séptima y la Trigésima octava necesitan una licencia —dijo a Calvino—, así que colócalas durante seis nundinae en un buen campamento de las tierras altas, por encima de las Puertas Cilicias, y luego mándalas de regreso a Alejandría con una flota. Esperaré allí hasta que lleguen y entonces iré hacia el oeste para echar a los republicanos de la provincia de África antes de que se acomoden demasiado.

Calvino, un hombre alto de cabello rojizo y ojos tristes que rondaba los cincuenta años, no discutió estas órdenes. Fueran cuales fuesen los deseos de César eran lo correcto; desde que se había unido a él un año atrás había visto lo suficiente para comprender que aquél era el hombre a quien debían adherirse las personas sensatas si querían prosperar. Un político conservador que por lógica debería haber servido a Pompeyo Magno, Calvino había elegido a César asqueado por la ciega enemistad de hombres como Catón y Cicerón. Así que se había dirigido a Marco Antonio en Brindisi y pedido que lo trasladaran junto a César. Muy consciente de que César agradecería la deserción de un cónsul de la posición de Calvino, Marco Antonio había accedido en el acto.

—¿Tienes intención de dejarme en Tarso hasta hacerme llegar noticias tuyas? —preguntó Calvino.

—La decisión es tuya, Calvino —contestó César—. Preferiría pensar en ti como mi «cónsul errante», si algo así existe. Como dictador, estoy autorizado a conceder imperium, así que esta tarde reuniré a treinta lictores para actuar como testigos de una lex curiata que te otorgará poderes ilimitados en todos los territorios desde Grecia hacia el este. Eso te pondrá por encima de los gobernadores en sus provincias y te permitirá reclutar tropas en cualquier parte.

—¿Tienes un presentimiento, César? —preguntó Calvino, frunciendo el entrecejo.

—No, si por eso entiendes una especie de hormigueo preternatural en mi mente. Prefiero pensar en mis… esto… presentimientos como algo basado en insignificantes sucesos que mis procesos mentales no han advertido conscientemente, pero están ahí de todos modos. Lo único que digo es que deberías mantener los ojos abiertos por si ves cerdos volar y el oído aguzado por si oyes cerdos cantar. Si ves lo uno u oyes lo otro, algo va mal, y entonces tendrás autoridad para abordarlo en mi ausencia.

Y al día siguiente, que era el penúltimo día de septiembre, Cayo Julio César zarpó de las orillas del río Cydnus hacia el Mare Nostrum impulsado por Coro, que soplaba hacia el sudeste. Sus tres mil doscientos veteranos y ochocientos jinetes germanos viajaban apiñados en treinta y cinco naves de transporte, ya que había dejado atrás sus barcos de guerra para que los calafatearan.

Dos nundinae más tarde, justo cuando Calvino, el cónsul errante con imperium ilimitado estaba a punto de partir hacia Antioquía para ver en qué estado había quedado Siria tras soportar a Metelo Escipión como gobernador, llegó a Tarso un mensajero a lomos de un caballo agotado.

—El rey Farnaces ha venido de Cimeria con cien mil soldados e invade Ponto por Amiso —dijo el hombre en cuanto pudo hablar—. Amiso está en llamas, y Farnaces ha anunciado que se propone recuperar todos los territorios de su padre, desde Armenia Parva hasta el Helesponto.

Calvino, Sextio, Bruto y Quinto Filipo se quedaron atónitos.

—Mitrídates el Grande una vez más —declaró Sextio con voz hueca.

—Lo dudo —dijo Calvino con tono enérgico, recobrándose de la conmoción—. Sextio, tú y yo emprenderemos viaje. Nos llevaremos a Quinto Filipo y dejaremos a Marco Bruto en Tarso para que se ocupe de las labores de gobierno. —Se volvió hacia Bruto con tan amenazadora expresión en el semblante que Bruto retrocedió—. En cuanto a ti, Marco Bruto, presta atención a mis palabras: no debe haber recaudación de deudas en nuestra ausencia, ¿entendido? Tienes poderes propretorianos para gobernar, pero si utilizas a un solo lictor para exigir pagos a los romanos o a la gente de la provincia, te aseguro que te colgaremos de las pelotas si es que tienes.

—Y a ti se debe —gruñó Sextio, a quien Bruto tampoco le inspiraba la menor simpatía— que Cilicia carezca de legiones adiestradas, así que tu principal misión será reclutar y adiestrar soldados, ¿me has oído? —Se volvió hacia Calvino y preguntó—: ¿Y qué hay de César?

—Una dificultad. Pidió la Trigésima séptima y la Trigésima octava, pero no me atrevo, Sextio. Ni estoy seguro de que él quisiera que despojara a Anatolia de todas sus tropas más avezadas. Así que le mandaré la Trigésima séptima después de la licencia y nos llevaremos la Trigésima octava al norte. Podemos reunirnos con ésta en lo alto de las Puertas Cilicias y luego marchar hacia Eusebia Mazaca y en busca del rey Ariobarzanes, que tendrá que reclutar tropas por empobrecida que esté Capadocia. Enviaré un mensajero al rey Dejotaro de Galacia y le pediremos que reúna a cuantos hombrtes le sea posible y luego se encuentre con nosotros en el río Halys por debajo de Eusebia Mazaca. También mandaré mensajeros a Pérgamo y Nicomedia. ¡Quinto Filipo, ve a por unos escribas, rápido!

Pese a haber tomado esta decisión, Calvino estaba preocupado por César. Si éste le había advertido de manera tan indirecta acerca de inminentes conflictos en Anatolia, ese mismo instinto lo había inducido a desear que le enviaran dos legiones completas a Alejandría. No recibirlas podía entorpecer sus planes de seguir hacia la provincia de África lo antes posible. Así que Calvino escribió una carta para mandar a Pérgamo dirigida a un hijo de Mitrídates el Grande que no era Farnaces.

Se trataba de otro Mitrídates, que se había aliado con los romanos durante la campaña de limpieza de Pompeyo en Anatolia después de los treinta años de guerra entre Roma y su padre. Pompeyo lo había recompensado con una fértil franja de tierra en los alrededores de Pérgamo, la capital de la provincia de Asia. Este Mitrídates no era rey, pero dentro de los límites de su pequeña satrapía no tenía que rendir cuentas a la ley romana. Protegido por tanto de Pompeyo y ligado a éste por las rígidas leyes del patronazgo, había apoyado a Pompeyo en la guerra contra César, pero después de los acontecimientos de Farsalia había enviado una cortés misiva de disculpa a César para pedirle el perdón y el privilegio de transferir su «clientela» a César. La carta había divertido a César y también lo había conquistado. Contestó con igual gracia, informando a Mitrídates de Pérgamo de que estaba perdonado y quedaba admitido en adelante entre la clientela de César, pero debía estar preparado para hacer un favor a César cuando se lo pidiera.

Calvino escribió:

He aquí tu oportunidad de devolver ese favor a César, Mitrídates. Sin duda a estas alturas estarás tan alarmado como todos nosotros por la invasión de Ponto a cargo de tu hermanastro y por las atrocidades que ha cometido en Amiso. Una vergüenza y una afrenta para todos los hombres civilizados. La guerra es una necesidad, o de lo contrario no existiría, pero es obligación de un comandante civilizado apartar a los civiles del camino de la maquinaria militar y protegerlos de los daños físicos. El hecho de que los civiles puedan morir de hambre o perder sus hogares es sencillamente una consecuencia de la guerra, pero otra cosa muy distinta es violar y matar a mujeres y niñas, y torturar y a extorsionar a hombres civiles por diversión. Farnaces es un bárbaro.

La invasión de Farnaces me ha puesto en una situación difícil, mi querido Mitrídates, pero acaba de ocurrírseme que en ti cuento con una ayuda en extremo capaz, formalmente aliada al Senado y el pueblo de Roma. Sé que nuestro tratado te prohíbe reunir un ejército, pero en las actuales circunstancias debo abolir esa cláusula. Estoy autorizado a ello en virtud de un imperium maius legalmente otorgado por el dictador.

No debes de saber que el dictador César ha zarpado rumbo a Egipto con escasos efectivos pidiéndome que le mande otras dos legiones y una armada naval cuanto antes. Ahora me encuentro con que sólo puedo enviarle una legión y una armada.

Por tanto, esta carta te autoriza a reunir un ejército y mandárselo a César a Alejandría. Ignoro dónde puedes encontrar soldados, ya que yo me he llevado todos los hombres de Anatolia, pero he dejado a Marco junio Bruto en Tarso con la orden de empezar a reclutar y adiestrar tropas, así que deberías haber conseguido al menos una legión cuando tu comandante llegue a Cilicia. Te sugiero asimismo que busques en Siria, especialmente en las zonas del sur. Hay allí excelentes hombres, los mejores mercenarios del mundo. Prueba con los judíos.

Cuando Mitrídates de Pérgamo recibió la carta de Calvino, dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. Ésa era su oportunidad para demostrar al nuevo soberano del mundo que era un súbdito leal.

—Yo mismo me pondré al frente del ejército —anunció a su esposa, Berenice.

—¿Es eso lo más sensato? —preguntó ella—. ¿Por qué no nuestro hijo Arquelao?

—Arquelao puede gobernar aquí. Siempre he pensado que quizá yo haya heredado algo de la destreza militar de mi padre Mitrídates el Grande, así que deseo tomar el mando en persona. Además, he vivido entre los romanos y he asimilado parte de su talento para la organización. Por carecer de tal cualidad, entró mi padre en decadencia.

La reacción inicial de César fue de alegría ante su repentino alejamiento de los asuntos de la provincia de Asia y Cilicia… y del inevitable séquito de legados, funcionarios, plutócratas y etnarcas locales. El único hombre de cierto rango que lo acompañaba en este viaje a Alejandría era uno de sus más valiosos centuriones primipilus de los tiempos en la Galia Trasalpina, un tal Publio Rufrio, a quien había ascendido a legado pretorio por sus servicios en el campo de batalla de Farsalia. Y Rufrio, un hombre callado, nunca habría concebido siquiera la posibilidad de invadir la intimidad del general.

Los hombres de acción también pueden ser pensadores, pero reflexionan sobre la marcha, en medio de los acontecimientos, y César, que sentía horror por la inercia, empleaba todos los momentos de todos los días. Cuando recorría los cientos o a veces miles de millas desde una de sus provincias a otra, llevaba a su lado como mínimo a un secretario mientras él viajaba en un carro tirado por cuatro mulas e iba dictando sin cesar al desventurado. Sólo dejaba de lado el trabajo cuando estaba con una mujer o escuchaba música; era un apasionado de la música.

Sin embargo, en aquel viaje de cuatro días desde Tarso hasta Alejandría, no contaba con la asistencia de secretarios ni el entretenimiento de los músicos; César estaba muy fatigado, demasiado fatigado para darse cuenta de que esta vez tenía que descansar, pensar en algo que no fuera dónde iba a desatarse la siguiente guerra o la siguiente crisis.

El hecho de que incluso en la memoria tendiera a pensar en tercera persona se había convertido en un hábito en los últimos años, era una señal de la gran objetividad de su carácter, combinada con una terrible reticencia a revivir el dolor. Pensar en primera persona equivalía a evocar el dolor con toda su intensidad, su amargura, su indelebilidad. De ahí que pensara en César no como en un yo, que lo recordara todo envuelto en un velo de narración impersonal. Si yo no estoy ahí, tampoco está el dolor.

Lo que habría sido el agradable ejercicio de dotar a la Galia Trasalpina de las características de una provincia romana se había visto enturbiado, en cambio, por la creciente incertidumbre de que César, que tanto había hecho por Roma, no iba a poder ceñirse sus laureles en paz. Lo que Pompeyo magno había conseguido durante toda su vida no iba a serle posible a César, gracias a un maléfico grupúsculo de senadores que se hacían llamar los boni —los «buenos hombres»— y habían jurado no hacer ninguna concesión a César: derrocarlo y causar su ruina, anular todas sus leyes y condenarlo al exilio permanente. Dirigidos por Bibulo, con el canalla Catón trabajando siempre en las sombras para avivar su determinación cuando flaqueaba, los boni habían convertido la vida de César en una perpetua lucha por la supervivencia.

Desde luego comprendía todas las razones de tal situación; no alcanzaba a entender, sin embargo, la mentalidad de los boni, que le parecían tan absolutamente estúpidos que superaban toda posibilidad de comprensión. Tampoco le servía de nada decirse que si él hubiera moderado un poco el impulso de poner en evidencia las ridículas carencias de aquellos hombres, quizás ellos habrían estado menos resueltos a derrocarlo. César tenía el genio vivo y no toleraba a los necios.

Bibulo. Él había sido el iniciador de aquello hacía treinta y tres años, durante el sitio de Mitilene, en la isla de Lesbos, a cargo de Lúculo. Bibulo. Tan insignificante y tan lleno de maldad que César lo había levantado en peso y colocado en lo alto de un armario, riéndose de él y dejándolo en ridículo ante los suyos.

Lúculo. Lúculo, el comandante en Mitilene, quien insinuó que César había obtenido una flota del decrépito rey de Bitinia prostituyéndose, acusación que los boni habían reavivado años después y utilizado en el Foro romano como parte de su campaña de difamación política. Otros hombres comían heces y violaban a sus hijas, pero César había vendido el culo al rey Nicomedes para conseguir una flota. Sólo el tiempo y los sensatos consejos de su madre habían quitado valor a la acusación por falta de pruebas. Lúculo, cuyos vicios eran repugnantes. Lúculo, el íntimo de Lucio Cornelio Sila.

Sila, que siendo dictador había liberado a César de aquel horrendo sacerdocio que Cayo Mario le había infligido a los trece años, sacerdocio que le prohibía llevar armas de guerra o presenciar la muerte. Sila lo había liberado por despecho al difunto Mario y luego lo había enviado al este, a los diecinueve años, a lomos de una mula, para servir con Lúculo en Mitilene. Allí César no se había granjeado las simpatías de Lúculo. En la batalla, Lúculo puso a César ante las flechas, pero César salió indemne y con la corona cívica, la corona de hojas de roble otorgada al más destacado acto de valor, tan rara vez obtenida que su ganador estaba autorizado a llevarla siempre en todos los acontecimientos públicos y recibir el aplauso de todo el mundo. ¡Cuánto le había molestado a Lúculo tener que ponerse en pie y aplaudir a César cada vez que se reunía el Senado! La corona de hojas de roble también le había dado acceso al Senado, pese a que sólo contaba veinte años de edad; otros hombres tenían que esperar hasta pasados los treinta. Sin embargo ya había sido senador; el sacerdote especial de Júpiter, óptimo Máximo, se convertía en senador de manera automática, y César lo había sido hasta que Sila lo liberó de este deber. Lo cual significaba que César había sido senador durante treinta y ocho de sus cincuenta y dos años de vida.

La ambición de César había sido alcanzar todos los cargos políticos a la edad correcta para un patricio y con los máximos votos, sin sobornos. En todo caso no podría haber recurrido al soborno, porque los boni se le habrían echado encima al instante. Había visto realizada su ambición, como correspondía a un juliano descendiente directo de la diosa Venus por Via de su hijo, Eneas, y no digamos ya a un juliano descendiente directo del dios Marte por Via de su hijo Rómulo, el fundador de Roma. Marte: Ares; Venus: Afrodita.

Aunque habían pasado ya seis nundinae, César se veía aún en Éfeso contemplando su propia estatua erigida en el ágora, así como la inscripción: CAYO JULIO CÉSAR, HIJO DE CAYO, PONTÍFICE MÁXIMO, EMPERADOR, CÓNSUL POR SEGUNDA VEZ, DESCENDIENTE DE ARES Y AFRODITA, DIOS MANIFIESTO Y SALVADOR DEL GÉNERO HUMANO. Naturalmente había habido estatuas de Pompeyo Magno en todas las ágoras entre Olisipo y Damasco (todas derribadas tras su derrota en Farsalia), pero ninguna que lo declarara descendiente de algún dios, y menos de Ares y Afrodita. Sí, todas las estatuas de conquistadores romanos decían cosas como DIOS MANIFIESTO Y SALVADOR DEL GÉNERO HUMANO. Para la mentalidad oriental, estas palabras eran alabanzas corrientes. Pero lo que de verdad importaba a César era la ascendencia, y la ascendencia era algo que Pompeyo, el galo de Piceno, nunca podría atribuirse; su único antepasado notable era Pico, el tótem del pájaro carpintero. En cambio allí estaba la estatua de César, describiendo su ascendencia para que toda Éfeso la viera. Sí, era importante.

César apenas recordaba a su padre, siempre ausente por una u otra misión al servicio de Cayo Mario y más tarde muerto al inclinarse para atarse la bota. ¡Una extraña manera de morir, mientras se ataba la bota! Así se había convertido César en paterfamilias a los quince años. Había sido su madre, una tal Aurelia, de los Cotes, quien había desempeñado a la vez el papel de padre y madre: estricta, crítica, severa, poco compasiva, pero fuente de sensatos consejos. Para los baremos senatoriales, la familia juliana era en extremo pobre, con apenas dinero suficiente para satisfacer a los censores; la dote de Aurelia había sido un edificio aislado en el barrio de Subura, una de las zonas de peor fama en Roma, y allí había vivido la familia hasta que el propio César fue elegido pontífice máximo y pudo trasladarse al Domus Publica, un palacio menor propiedad del Estado.

¡Cómo se irritaba Aurelia por su descuidado despilfarro, su indiferencia ante una descomunal deuda! ¡Y en qué apuros se había visto él a causa de la insolvencia! Por fin, cuando conquistó la Galia Trasalpina, se convirtió en un hombre aún más rico que Pompeyo Magno, si bien no tanto como Bruto. Ningún romano era tan rico como Bruto, ya que éste, en su disfraz de Servilio Cepio, había heredado el Oro de Tolosa. Eso había hecho de Bruto un deseable partido para Julia hasta que Pompeyo Magno se enamoró de ella. César había necesitado más la influencia política de Pompeyo que el dinero del joven Bruto, así que…

Julia. Todas mis amadas mujeres han muerto, dos de ellas intentando traer hijos al mundo. Mi adorable Cinila, mi querida Julia, las dos recién cruzado el umbral de la vida adulta. Ninguna me causó jamás un solo dolor excepto al morir, ¡qué injusto, qué injusto! Cierro los ojos y las veo allí: Cinila, la esposa de mi juventud; Julia, mi única hija. La otra Julia, la tía Julia, la esposa de Cayo Mario, aquel monstruo abominable. Su perfume aún me provoca el llanto cuando lo huelo en alguna desconocida. En mi infancia no habría conocido el amor si no hubiera sido por sus abrazos y sus besos. Mater, la perfecta adversaria partisana, era incapaz de abrazar y besar por temor a que un cariño muy manifiesto me corrompiera. Me consideraba demasiado orgulloso, demasiado consciente de mi inteligencia, demasiado dispuesto a llegar a la realeza.

Pero todas han desaparecido, mis amadas mujeres. Ahora estoy solo.

No es extraño que empiece a pesarme la edad.

César o Sila. En las balanzas de los dioses estaba cuál de los dos había pasado mayores dificultades para alcanzar la sucesión. La diferencia era escasa: un pelo, una fibra. Los dos se habían visto obligados a preservar su dignitas —su parte de fama pública, de posición y valía— marchando sobre Roma. Los dos habían llegado a dictador, el único cargo por encima del proceso democrático o exento de acusaciones futuras. La diferencia entre ellos estribaba en cómo se habían comportado tras su nombramiento: Sila había proscrito, había llenado las arcas vacías del tesoro matando a los comerciantes y senadores ricos y confiscando sus bienes; César había preferido la clemencia, perdonaba a sus enemigos y permitía a la mayoría de ellos conservar sus propiedades.

Los boni habían forzado a César a marchar sobre Roma. Con plena conciencia, con deliberación —e incluso con entusiasmo—, habían empujado a Roma a una guerra civil por no conceder a César ni un ápice de lo que habían dado a Pompeyo Magno a cambio de nada, a saber, el derecho a presentarse a la elección a cónsul sin necesidad de aparecer en persona en la ciudad. En cuanto un hombre con poderes cruzaba los límites sagrados de la ciudad, perdía esos poderes y podía ser procesado en los tribunales. Y los boni habían inducido a los tribunales a condenar a César por traición en cuanto renunciara a los poderes de gobernador a fin de aspirar a un segundo consulado, absolutamente legítimo. Había solicitado que le permitieran presentarse in absentia, una petición razonable, pero los boni lo habían vetado y habían obstaculizado todos sus intentos por llegar a un acuerdo. Cuando todo lo demás falló, César emuló a Sila y marchó sobre Roma. No para conservar la cabeza, que nunca había corrido peligro. La sentencia en un tribunal plagado de adláteres de los boni habría sido el exilio perpetuo, un destino peor que la muerte.

¿Era traición aprobar leyes que distribuían las tierras públicas de Roma de manera más equitativa? ¿Traición, aprobar leyes para evitar que los gobernadores expoliaran sus provincias? ¿Traición, trasladar las fronteras del mundo romano a un límite natural a lo largo del río Rin y proteger así Italia y el Mare Nostrum de los germanos? ¿Eran éstas traiciones? ¿Había traicionado César a su país al aprobar estas leyes?

Para los boni, sí, eso había hecho. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Porque para los boni tales leyes y medidas representaban una ofensa contra el mos maiorum, el modo en que funcionaba Roma según la tradición y las costumbres. Las leyes y medidas de César cambiaron lo que Roma siempre había sido. Poco importaba que los cambios fueran por el bien común, por la seguridad de Roma, por la felicidad y prosperidad no sólo de todos los romanos sino también de los súbditos de las provincias: no eran leyes y medidas en consonancia con las costumbres arraigadas, las costumbres que habían sido apropiadas para una pequeña ciudad situada en las rutas de la sal de la Italia central hacía seiscientos años. ¿Por qué no se daban cuenta los boni de que las antiguas costumbres no eran ya útiles para la única gran potencia al oeste del río Éufrates? Roma había heredado todo el mundo occidental, y sin embargo algunos de sus gobernantes vivían aún en los tiempos de la inicial ciudad-estado.

Para los boni, el cambio era el enemigo, y César era el más brillante servidor del enemigo que jamás había existido. Como Catón solía proclamar desde la tribuna del Foro romano, César era la encarnación de la más pura maldad. Y todo porque César tenía una mente lo bastante lúcida y perspicaz para saber que a menos que se produjeran los cambios adecuados, Roma perecería, acabaría envuelta en hediondos andrajos sólo apropiados para un leproso.

Así que allí, en aquella nave, estaba el dictador César, soberano del mundo. Él, que nunca había deseado nada más que lo que le pertenecía: ser elegido legítimo cónsul por segunda vez diez años después de su primer consulado, tal como estipulaba la lex Genucia. Después de ese segundo consulado, planeaba convertirse en un anciano hombre de estado más sensato y eficiente que aquel individuo vacilante y timorato, Cicerón. Aceptar una misión senatorial de vez en cuando para mandar un ejército al servicio de Roma como sólo César sabía hacerlo. Pero ¿terminar gobernando el mundo? Ésa era una tragedia digna de Esquilo o Sófocles.

La mayor parte del servicio de César en el extranjero había transcurrido en el extremo occidental del Mare Nostrum: las Hispanias y las Galias. Su servicio en oriente se había limitado a la provincia de Asia y Cilicia; nunca lo había llevado a Siria, Egipto o el temible interior de Anatolia.

Lo más cerca de Egipto que había estado era Chipre, años antes de que Catón se lo anexionara; a la sazón el soberano era Tolomeo el Chipriota, hermano menor del por entonces faraón de Egipto, Tolomeo Auletes. En Chipre César se había deleitado entre los brazos de una hija de Mitrídates el Grande y se había bañado en la espuma marina de la que había surgido su antepasada Venus/Afrodita. La hermana mayor de aquella dama mitridátida era Cleopatra Trifena, primera esposa del rey Tolomeo Auletes de Egipto y madre de la actual reina Cleopatra.

César había tenido tratos con Tolomeo Auletes cuando era primer cónsul once años atrás y lo recordaba ahora con irónico afecto. Auletes había necesitado desesperadamente que Roma confirmara su permanencia en el trono egipcio y había querido asimismo estar en la posición de «Amigo y Aliado del pueblo romano». César, el primer cónsul, con gusto lo había legitimado en ambas cuestiones, a cambio de seis mil talentos de oro. Mil de esos talentos habían ido a manos de Pompeyo y otros mil a Marco Craso, pero los cuatro mil restantes habían permitido a César hacer aquello para lo que el Senado le había negado financiación: reclutar y equipar el número necesario de legiones para conquistar la Galia y contener a los germanos.

¡Oh, Marco Craso! ¡Cuánto había anhelado Egipto! Lo había considerado la tierra más rica del planeta, rebosante de oro y piedras preciosas. Hombre de insaciable codicia, Craso había sido una mina de información sobre Egipto, que deseaba anexionar a Roma. Habían frustrado sus intenciones las Dieciocho, el estrato superior del mundo comercial romano, quienes de inmediato habían comprendido que únicamente Craso se beneficiaría de la anexión de Egipto. El Senado podía engañarse con la pretensión de que controlaba el gobierno de Roma pero los comerciantes de las Dieciocho Centurias principales eran quienes tenían en realidad el control. Roma era ante todo una entidad económica dedicada al comercio a escala internacional.

Así pues, al final Craso había partido en busca de sus montañas de oro y joyas a Mesopotamia, y murió en Carres. El rey de los partos aún poseía siete Águilas romanas capturadas a Craso en Carres. Un día, sabía César, tendría que marchar hasta Ecbatana y arrebatárselas al rey parto, lo cual constituiría otro enorme cambio: si Roma absorbía el reino de los partos dominaría tanto Oriente como Occidente.

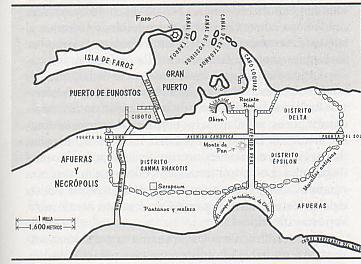

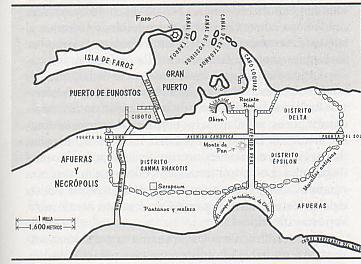

La lejana visión de una blanca y brillante torre lo arrancó de su ensoñación, y la contempló arrobado mientras se acercaba. La legendaria luminaria de Faros, la isla que se hallaba frente a los dos puertos de Alejandría. Compuesto de tres secciones hexagonales, cada una menor en diámetro que la anterior, y revestido de mármol blanco, el faro tenía una altura de cien metros y era una de las maravillas del mundo. En lo alto ardía un fuego perpetuo que se reflejaba a gran distancia mar adentro en todas direcciones mediante la ingeniosa colocación de losas de mármol muy pulidas, pese a lo cual de día la luz era casi invisible. César había leído todo acerca de aquel faro, sabía que eran esas mismas losas las que protegían las llamas del viento, pero deseaba con toda su alma ascender por los seiscientos peldaños y contemplar la vista.

—Es un buen día para entrar en el Gran Puerto —dijo su piloto, un marinero griego que había viajado muchas veces a Alejandría—. Veremos sin dificultad los marcadores del canal, trozos de corcho ancladas y pintados de rojo a la izquierda y de amarillo a la derecha.

César también sabía todo eso, pero ladeó la cabeza para mirar cortésmente al piloto y escuchar como si no supiera nada.

—Hay tres canales: Esteganos, Poseidos y Tauros, de izquierda a derecha según se entra por el mar. Esteganos recibe su nombre de las Rocas del Lomo del Cerdo, que se encuentran al final del cabo de Loquias, donde están los palacios, Poseidos se llama así porque da directamente al templo de Poseidón; y Tauros se llama así por la Roca del Cuerno de Toro que se halla frente a la isla de Faros. Durante una tempestad, aunque afortunadamente aquí son poco comunes, es imposible entrar en cualquiera de los puertos. Los pilotos extranjeros evitan el puerto de Eunostos, con bancos de arena movedizos y bajíos en todas partes. Como puedes ver —prosiguió, gesticulando—, los arrecifes y las rocas abundan durante kilómetros mar adentro. El faro es una gran ventaja para los barcos extranjeros, y dicen que construirlo costó ochocientos talentos de oro.

César utilizaba a sus legionarios para remar: era un buen ejercicio y evitaba el mal humor y las peleas entre los hombres. A ningún soldado romano le gustaba alejarse de terra firma, y la mayoría se pasaban el viaje entero sin mirar al agua por encima de la borda. ¿Quién sabía qué acechaba allí abajo?

El piloto decidió que todas las naves de César utilizarían el paso de Poseidos, ya que aquel día era el más tranquilo de los tres. Solo en la proa, César contempló el panorama. Un estallido de colores, de estatuas doradas y carros en lo alto de los frontones de los edificios, de resplandeciente cal, de palmeras y otros árboles; pero decepcionantemente llano excepto por un cono verdeante de unos setenta metros de altura y un semicírculo rocoso en la costa con apenas altura suficiente para formar la cavea de un gran teatro. Antiguamente, como él sabía, el teatro había sido una fortaleza, el Akron, que significaba «roca».

A la izquierda del teatro, la ciudad ofrecía un aspecto de gran riqueza y suntuosidad. Era el Recinto Real, decidió, un inmenso complejo de palacios sobre altos estrados rodeados de poco empinadas escalinatas, entre los cuales había jardines y arboledas. Más allá de la ciudadela empezaban los muelles y almacenes, extendiéndose en una curva a la derecha estaba el comienzo del Heptastadion, una Via elevada de casi dos kilómetros de longitud de mármol blanco que comunicaba la isla de Faros con el continente. Era una estructura maciza excepto por dos grandes arcos en su parte central, cada uno con anchura suficiente para permitir el paso de un barco de considerable tamaño entre este puerto, el Gran Puerto, y el del lado occidental, el Eunostos. ¿Era el Eunostos donde estaban atracados los barcos de Pompeyo? No se veía ni rastro de ellos a este lado del Heptastadion.

Debido a que era tan llana, resultaba imposible formarse una idea de las dimensiones de Alejandría más allá de su zona portuaria, pero César sabía que si se incluía la expansión urbana en torno a la ciudad antigua, Alejandría tenía tres millones de habitantes y era la ciudad más grande del mundo. Roma albergaba a un millón de personas entre sus Murallas Serbias, y Antioquía más aun, pero ninguna competía con Alejandría, una ciudad con menos de trescientos años de antigüedad.

De pronto advirtió un revuelo de actividad en la orilla, seguido por la aparición de unos cuarenta barcos de guerra, tripulados todos por hombres armados. ¡Vaya, así se hace!, pensó César. De la paz a la guerra en un cuarto de hora. Algunos de los barcos eran sólidos quinquerremes con grandes quillas de bronce que hendían el agua; algunos eran cuadrirremes y trirremes, todos con afiladas quillas; pero más o menos la mitad de ellos eran naves mucho menores, demasiado bajas para aventurarse a viajar por el mar. Éstas, supuso, eran las embarcaciones de aduanas que patrullaban las siete desembocaduras del río Nilo. No habían visto ninguna navegando hacia el sur, pero eso no significaba que algunos ojos de aguda vista no hubieran detectado la presencia de esta flota romana desde lo alto de algún árbol del delta. Lo cual explicaría aquella presteza.

Todo un comité de recepción. César ordenó al corneta que tocara a generala y después pidió que, mediante banderas, se comunicara a los capitanes de sus barcos que permanecieran inmóviles y esperaran hasta nueva orden. Pidió a su sirviente que le colocara la toga praetexta, se ciñó la corona civica en torno al cabello ralo y dorado, y se calzó las sandalias senatoriales marrones con hebillas de plata en forma de media luna propias de un alto magistrado curul. Preparado, se plantó en medio del barco, donde se interrumpía la baranda, y observó cómo se acercaba rápidamente una embarcación de aduanas sin cubierta con un individuo de aspecto fiero de pie en la popa.

—¿Qué te da derecho a entrar en Alejandría, romano? —preguntó a gritos el individuo, manteniendo su embarcación al alcance de la voz.

—El derecho de cualquier hombre que llega en son de paz para comprar agua y provisiones —respondió César con una mueca.

—Hay un manantial a doce kilómetros al oeste del puerto de Eunostos. Allí encontrarás agua. No tenemos provisiones para vender, así que sigue tu camino, romano.

—Me temo que no puedo hacer eso, buen hombre.

—¿Quieres guerra? Ya ahora te superamos en número, y éstos no son más que una décima parte de los hombres que podemos lanzar contra ti.

—Ya he tenido guerras suficientes, pero si insistes, libraré otra —dijo César—. Has organizado un buen espectáculo, pero dispongo como mínimo de cincuenta maneras de derrotarte, incluso sin barcos de guerra. Soy el dictador Cayo Julio César.

El agresivo individuo se mordió el labio.

—Muy bien, tú puedes desembarcar, quienquiera que seas, pero tus naves deben permanecer justo aquí, a la entrada del puerto, ¿entendido?

—Necesito un bote con capacidad para veinticinco hombres —dijo César—. Mejor será que me lo proporciones de inmediato o habrá graves conflictos.

El agresivo individuo dio una orden a sus remeros y la pequeña embarcación se alejó velozmente.

Publio Rufrio apareció junto al hombro de César, visiblemente inquieto.

—Parece que cuentan con mucha infantería de marina —comentó—, pero ni siquiera aquellos que mejor vista tienen entre los nuestros han atisbado soldados en la costa, aparte de unos cuantos hombres muy elegantes tras la muralla del palacio…, la guardia real, imagino. ¿Qué vas a hacer, César?

—Desembarcar con mis lictores en el bote que me faciliten.

—Permite que hagamos a la mar nuestros botes y enviemos unos cuantos soldados contigo.

—Nada de eso —respondió César con calma—. Tu deber es mantener las naves juntas y fuera de peligro… y evitar que ineptes como Tiberio Nerón se corten un pie con su propia espada.

Poco después se detuvo junto al barco un gran bote tripulado por dieciséis remeros. César inspeccionó con la mirada la indumentaria de sus lictores, mandados aún por el fiel Fabio, mientras descendían para ocupar las banquetas del bote. Sí, todos los tachones de latón de sus anchas correas negras de piel relucían, todas sus túnicas carmesí estaban limpias y sin arrugas, todos los pares de caligae de piel carmesí debidamente atados. Llevaban sus fasces con más delicadeza y reverencia que una gata a sus cachorros, las trallas rojas de piel trenzada estaban exactamente como debían estar, y las hachas de una sola cabeza, una por haz, resplandecían malévolamente entre las treinta varas teñidas de rojo que componían cada haz. Satisfecho, César saltó con la agilidad de un muchacho a la embarcación y se colocó en la popa.

El bote se dirigió hacia un malecón, contiguo al teatro de Akron pero fuera de las murallas del Recinto Real. Allí se había congregado una muchedumbre de lo que parecían ser ciudadanos corrientes, que agitaban los puños y proferían amenazas en griego con acento macedonio. Cuando amarraron el bote y los lictores bajaron a tierra, los ciudadanos retrocedieron un poco, obviamente desconcertados ante tal calma, ante tan ajeno pero imponente esplendor. Una vez que sus veinticuatro lictores hubieron formado en una columna de doce pares, César abandonó él mismo el bote sin esfuerzo y luego, con exagerados gestos, se arregló los pliegues de la toga. Con las cejas enarcadas, observó altivamente a la multitud, que seguía amenazándolo.

—¿Quién está al mando? —preguntó.

Nadie, por lo visto.

—Adelante, Fabio, adelante.

Sus lictores avanzaron entre la muchedumbre y César los siguió con paso majestuoso. Una simple agresión verbal, pensó, sonriendo orgullosamente a derecha e izquierda. Interesante. Lo que dicen es verdad: a los alejandrinos no les gustan los romanos. ¿Dónde está Pompeyo Magno?

Una llamativa puerta interrumpía la muralla del Recinto Real; con sus pilones laterales unidos por un dintel cuadrado, presentaba profusos adornos dorados, símbolos, y escenas bidimensionales extrañas y multicolores. Allí impedía el paso un destacamento de la guardia real. Rufrio tenía razón: estaban muy elegantes con su armadura ligera griega de corseletes de hilo con escamas de metal plateado cosidas, sus vistosas túnicas doradas, sus botas altas marrones, sus yelmos plateados con viseras y penachos morados de pelo de caballo. También daba la impresión, pensó César, intrigado, de que sabían comportarse mejor en una reyerta que en una batalla. Teniendo en cuenta la historia de la casa real de Tolomeo, probablemente así era. Siempre había una multitud de alejandrinos dispuestos a cambiar un Tolomeo por otro, sin que importara el sexo.

—¡Alto! —prorrumpió el capitán, una mano en la empuñadura de la espada.

César se aproximó a través del pasillo abierto por los lictores y se detuvo obedientemente.

—Desearía ver al rey y la reina —dijo.

—Pues no puedes ver al rey y la reina, romano, y eso es definitivo. Ahora regresa a tu barco y márchate.

—Anuncia a sus majestades reales que soy Cayo Julio César. El capitán soltó una grosera risotada.

—Si tú eres César, yo soy Taueret, la diosa hipopótamo.

—No deberías tomar los nombres de tus dioses en vano. Un parpadeo.

—No soy un miserable egipcio, soy alejandrino. Mi dios es Serapis. Y ahora vete.

—Soy César.

—César está en Asia menor o en Anatolia o donde sea.

—César está en Alejandría, y muy cortésmente solicita ver al rey y la reina.

—Mmm… no te creo.

—Mmm… vale más que me creas, capitán, o si no toda la cólera de Roma caerá sobre Alejandría y te quedarás sin empleo. Y sin el rey y la reina. ¡Contempla a mis lictores, necio! ¡Si sabes contar, cuéntalos, necio! Veinticuatro, ¿no es así? ¿Y qué magistrado curul romano va precedido de veinticuatro lictores? Sólo uno: el dictador. Ahora franquéame el paso y guíame hasta la sala de audiencias real —dijo César con amabilidad.

Pese a sus baladronadas, el capitán tenía miedo. ¡Vaya una situación en la que estaba metido! Nadie mejor que él sabía que en el palacio no había ninguno de los que debían estar allí: ni el rey, ni la reina, ni el chambelán mayor. Ni un alma con autoridad suficiente para tratar con este arrogante romano que en efecto llevaba veinticuatro lictores. ¿Sería César? No, sin duda. ¿Por qué iba a estar César en Alejandría precisamente? Sin embargo ante sí tenía a un romano con veinticuatro lictores, ataviados con un ridículo manto blanco orlado de púrpura, con unas hojas en la cabeza y un sencillo cilindro de marfil apoyado en el antebrazo derecho desnudo, sostenido entre la mano ahuecada y la sangría del codo. Sin espada, sin armadura, sin un solo soldado a la vista.

Su ascendencia macedonia y un padre acaudalado habían permitido al capitán comprar su cargo, pero la agudeza mental no formaba parte de su herencia. Se lamió los labios.

—Muy bien, romano, te llevaré a la sala de audiencias —contestó con un suspiro—. Pero no sé qué vas a hacer allí, porque no hay nadie en el palacio.

—¿No? —preguntó César, empezando a caminar otra vez tras sus lictores, cosa que obligó al capitán a mandar a un hombre rápidamente para que guiara al grupo—. ¿Dónde ha ido todo el mundo?

—A Pelusium.

—Comprendo.

Pese a ser verano, hacía un día perfecto: poca humedad, una fresca brisa para abanicar la frente, un aire templado y acariciante impregnado del perfume de los árboles en flor, los capullos en forma de campana de una extraña planta. El pavimento era de mármol color arena con vetas marrones, y pulido como un espejo, resbaladizo como el hielo bajo la lluvia. ¿O acaso no llueve en Alejandría? Quizá no.

—Un clima delicioso —comentó César.

—El mejor del mundo —dijo el capitán, muy seguro de ello.

—¿Soy el primer romano que has visto por aquí en los últimos tiempos?

—Como mínimo, el primero que se anuncia con un rango superior al de gobernador. Los últimos romanos que nos visitaron acompañaban a Cneo Pompeyo cuando vino el año pasado a apropiarse de los barcos de guerra y el trigo de la reina. —Chasqueó la lengua al recordarlo—. Un joven muy descortés. No aceptaba un no por respuesta, pese a que su majestad le dijo que el país pasa hambre. Pero ella al final lo embaucó. Llenó de dátiles sesenta cargueros.

—¿Dátiles?

—Dátiles. Zarpó convencido de que las bodegas iban llenas de trigo.

—¡Por todos los dioses! Pobre Cneo Pompeyo. Imagino que su padre no quedó muy contento, aunque quizá sí Léntulo Crus…, a los epicúreos les encantan los nuevos sabores.

La sala de audiencias ocupaba todo un edificio, a juzgar por el tamaño; quizás había una o dos antesalas para los embajadores de visita, pero sin duda no había aposentos. Era el mismo lugar al que había sido conducido Cneo Pompeyo: un enorme salón desnudo cuyo suelo de mármol pulido formaba complicados dibujos de distintos colores; las paredes estaban cubiertas de aquellas vivas pinturas de personas y plantas bidimensionales o de pan de oro; un estrado de mármol morado contenía dos tronos, uno en la grada superior hecho de ébano labrado y dorados, y otro similar pero más pequeño en la grada inmediatamente inferior. Por lo demás no había un solo mueble.

Dejando a César y sus lictores solos en la sala, el capitán se marchó apresuradamente, cabía suponer que para ir en busca de alguien que pudiera recibirlos.

Cruzando una mirada con Fabio, César sonrió.

—¡Qué situación!

—Nos hemos visto en situaciones peores que ésta, César.

—No tientes a Fortuna, Fabio. Me pregunto qué sensación se experimenta al sentarse en un trono.

César ascendió por los peldaños del estrado y se acomodó con cautela en la magnífica silla que había en lo alto, apreciando de cerca lo extraordinario de las incrustaciones en oro y piedras preciosas: lo que parecía un ojo, salvo que su borde exterior se extendía e hinchaba en una extraña lágrima triangular; una cabeza de cobra; un escarabajo; unas garras de leopardo; unos pies humanos; una peculiar llave; símbolos compuestos de palos.

—¿Es cómoda, César?

—Ninguna silla con respaldo puede ser cómoda para un hombre con toga, razón por la cual nosotros ocupamos sillas curules —contestó César. Se relajó y cerró los ojos. Al cabo de un rato dijo—: Acampad en el suelo; parece que tenemos por delante una larga espera.

Dos de los lictores de menor edad dejaron escapar suspiros de alivio, pero Fabio, escandalizado, movió la cabeza en un gesto de negación.

—No podemos hacer eso, César. Si alguien entrara y nos sorprendiera causaríamos mala impresión.

Como no había reloj de agua, era difícil medir el tiempo, pero a los lictores más jóvenes les parecieron horas enteras las que pasaron allí de pie en un semicírculo con sus fasces delicadamente apoyadas entre los pies y el hacha del extremo entre las manos. César siguió durmiendo: una de sus famosas siestas de gato.

—¡Eh, sal de ese trono! —exclamó una joven voz femenina.

César abrió un ojo pero no se movió.

—¡He dicho que salgas del trono!

—¿Quién me lo manda? —preguntó César.

—La princesa real Arsinoe de la casa de Tolomeo.

Al oír esto César se enderezó pero no se levantó; se limitó a mirar con los dos ojos abiertos a la joven, que ahora estaba al pie del estrado.

Detrás de ella había un niño y dos hombres.

Unos quince años, juzgó César: una muchacha robusta, de abundante pecho y cabello dorado, ojos azules, y un rostro que debería adecuarse mejor a su expresión, decidió César: arrogante, airada, peculiarmente autoritaria. Vestía al estilo griego, pero su túnica era de un genuino morado tirio, un color tan oscuro que parecía negro y sin embargo al menor movimiento despedía destellos de tonos ciruela y carmesí. En el cabello llevaba una diadema con gemas incrustadas, en torno al cuello un fabuloso collar de piedras preciosas, en los brazos desnudos gran cantidad de pulseras; tenía los lóbulos de las orejas anormalmente largos, debido quizás al peso de sus pendientes.

El niño aparentaba nueve o diez años y se parecía mucho a la princesa Arsinoe: la misma cara, los mismos colores de tez y pelo, la misma complexión. También él vestía de morado tirio, una túnica y una clámide griega.

Los dos hombres eran obviamente ayudantes de algún tipo, pero el que se hallaba en actitud protectora junto al muchacho era un ser débil, en cuanto que el otro, más cerca de Arsinoe, era una persona que debía tenerse en cuenta. Alto, de espléndido físico, tan rubio como los dos jóvenes de la casa real, poseía una mirada inteligente y calculadora y una boca firme.

—¿Y qué hacemos a partir de ahora? —preguntó César con tranquilidad.

—¡Nada hasta que te postres ante mí! En ausencia del rey, soy la regenta de Alejandría, y te ordeno que bajes de ahí y te humilles —insistió Arsinoe. Miró a los lictores con expresión ceñuda—. ¡Todos vosotros, al suelo!

—Ni César ni sus lictores obedecen órdenes de princesitas insignificantes —dijo César con suavidad—. En ausencia del rey, yo soy el regente de Alejandría en virtud de los términos de los testamentos de Tolomeo Alejandro y de tu padre Auletes. —Se inclinó—. Ahora, princesa, pongámonos manos a la obra… y no me mires con esa cara de niña que necesita una azotaina, o acaso pida a uno de mis lictores que separe una vara de su haz y te la administre. —Miró al impasible acompañante de Arsinoe—. ¿Y tú eres…?

—Ganímedes, tutor eunuco y guardián de mi princesa.

—Bien, Ganímedes, pareces hombre juicioso, así que a ti dirigiré mis comentarios.

—¡Te dirigirás a mí! —vociferó Arsinoe, enrojeciendo—. ¡Y baja de ese trono! ¡Humíllate!

—¡Contén tu lengua! —replicó César—. Ganímedes, exijo alojamiento adecuado para mí y mis acompañantes de alto rango dentro, agua suficiente para mis soldados, que permanecerán a bordo de los barcos hasta que yo averigüe qué ocurre aquí. Es una triste situación cuando el dictador de Roma llega a cualquier lugar de la tierra y se encuentra con una hostilidad innecesaria y una absurda falta de hospitalidad. ¿Me has entendido?

—Sí, gran César.

—Muy bien. —César se puso en pie y descendió—. No obstante, lo primero que puedes hacer por mí es apartar de mi vista a estos dos niños detestables.

—Eso no puedo hacerlo, César, si deseas que yo permanezca aquí.

—¿Por qué?

—Dolichos es un hombre entero. Él puede llevarse al príncipe Tolomeo Filadelfo, pero la princesa Arsinoe no puede estar en compañía de un hombre entero sin acompañante.

—¿Hay algún otro castrado? —preguntó César, disimulando una sonrisa; Alejandría estaba resultándole divertida.

—Claro.

—Entonces ve con los niños, deja a la princesa Arsinoe con algún otro eunuco y regresa de inmediato.

La princesa Arsinoe, momentáneamente amilanada por el tono de César al ordenarle que contuviera la lengua, estaba preparándose para hablar, pero Ganímedes la sujetó firmemente por el hombro y la obligó a salir, precedida por Filadelfo y su tutor.

—¡Qué situación! —volvió a exclamar César, dirigiéndose a Fabio.

—La mano me ardía por el deseo de sacar esa vara, César.

—También la mía —dijo el Gran Hombre con un suspiro—. Aun así, por lo que dicen, la estirpe tolemaica es bastante singular. Ganímedes, como mínimo, es racional. Pero, claro, él no pertenece a la familia real.

—Pensaba que los eunucos eran gordos y afeminados.

—Creo que aquellos castrados en la infancia lo son, pero si los testículos no han sido extirpados hasta pasada la pubertad, puede que no sea ése el caso.

Ganímedes regresó enseguida con una sonrisa en el semblante.

—Estoy a tu servicio, gran César.

—Bastará con un César corriente, gracias. Pero dime: ¿por qué está la corte en Pelusium?

El eunuco pareció sorprenderse.

—Para combatir en la guerra —contestó.

—¿Qué guerra?

—La guerra entre el rey y la reina, César. A principios de año, el hambre provocó la subida de los precios de los alimentos, y Alejandría culpó a la reina (el rey sólo tiene trece años) y se rebeló. —Ganímedes tenía una expresión grave—. Aquí no hay paz, compréndelo. El rey está bajo el control de su tutor, Teodoto, y el chambelán mayor, Poteino. Son hombres ambiciosos, ¿entiendes? La reina Cleopatra es su enemiga.

—¿He de entender que ha huido?

—Sí, pero al sur, a Menfis y con los sacerdotes egipcios. La reina es también faraona.

—¿No son faraones todos los Tolomeos que ocupan el trono?

—No, César, ni mucho menos. El padre de los niños, Auletes, nunca fue faraón. Se negó a aplacar a los sacerdotes egipcios, que ejercen gran influencia en los nativos del Nilo. En tanto que la reina Cleopatra pasó parte de su infancia en Menfis con los sacerdotes. Cuando llegó al trono la ungieron faraona. Rey y reina son títulos alejandrinos; no tienen peso alguno en el Egipto del Nilo, que es el Egipto propiamente dicho.

—Así que Cleopatra, que es faraona, ha huido a Menfis y con los sacerdotes. ¿Y por qué no fuera de Alejandría, como hizo su padre cuando lo derrocaron? —preguntó César fascinado.—

—Cuando un Tolomeo abandona Alejandría, debe partir sin dinero. En Alejandría no hay grandes tesoros. Las cámaras del tesoro están en Menfis, bajo la autoridad de los sacerdotes. Así que a menos que el Tolomeo sea también faraón, no hay dinero. La reina Cleopatra recibió dinero en Menfis y viajó a Siria para reunir un ejército. Recientemente ha regresado con ese ejército y ha ido a refugiarse en la ladera norte del monte Casio, en las afueras de Pelusium.

César arrugó la frente.

—¿Una montaña en las afueras de Pelusium? No creía que hubiera ninguna hasta el Sinaí.

—Una enorme montaña de arena, César.

—Ya. Continúa, por favor.

—El general Aquiles llevó el ejército del rey al lado sur del monte, y está allí acampado. Hace poco Poteino y Teodoto acompañaron al rey y la flota a Pelusium. La última noticia que tuve es que se esperaba una batalla —explicó Ganímedes.

—Así pues, Egipto, o más bien Alejandría, está sumida en una guerra civil —dedujo César, empezando a pasearse—. ¿No se ha visto a Cneo Pompeyo Magno en las inmediaciones?

—No que yo sepa, César. Desde luego no está en Alejandría. ¿Es cierto, pues, que lo derrotaste en Tesalia?

—Sí, definitivamente. Se marchó de Chipre hace unos días, y yo creía que con rumbo a Egipto. —No, pensó César, observando a Ganímedes, este hombre desconoce realmente el paradero de mi viejo amigo y adversario. ¿Dónde está Pompeyo, pues? ¿Quizás utilizó ese manantial a diez kilómetros al oeste del puerto de Eunostos y siguió navegando hasta Cirenaica sin parar? Dejó de pasearse—. Muy bien, parece que estoy in loco parentis con estos ridículos muchachos y sus disputas. Por tanto mandarás dos mensajeros a Pelusium, uno para el rey Tolomeo, el otro para la reina Cleopatra. Exijo que ambos soberanos se presenten ante mí en su propio palacio. ¿Está claro?

Ganímedes parecía incómodo.

—No preveo dificultades con el rey, César, pero puede que a la reina no le sea posible venir a Alejandría. Nada más verla, la multitud la ahorcará. —Contrajo la boca en actitud de desdén—. El deporte preferido de la turbamulta alejandrina es hacer pedazos a los gobernantes poco populares con sus propias manos. En el ágora, que es muy espaciosa. —Carraspeó—. Debo añadir, César, que por vuestra propia seguridad, sería prudente que tú y tus ayudantes de mayor rango os confinéis en el Recinto Real. En estos momentos gobierna la masa.

—Haz lo que puedas, Ganímedes. Y ahora, si no te importa, me gustaría que me acompañaran a mis aposentos. Asegúrate de que mis soldados son avituallados debidamente. Por supuesto pagaré por cada gota y cada migaja. Pese a los precios excesivos a causa del hambre.

—Así pues —dijo César a Rufrio mientras tomaba una cena tardía en sus nuevos aposentos—, no estoy más cerca de conocer el destino del pobre Magno, pero temo por él. Ganímedes no sabía nada, aunque no me inspira confianza. Si otro eunuco, Poteino, puede aspirar a gobernar a través de un Tolomeo menor de edad, ¿por qué no también Ganímedes a través de Arsinoe?

—Desde luego nos han tratado miserablemente —comentó Rufrio mientras echaba un vistazo alrededor—. En cuanto a alojamiento, nos han metido en una choza. —Sonrió—. César, mantengo a Tiberio Nerón alejado de ti, pero está indignado por tener que compartir sus aposentos con otro tribuno militar, sin mencionar que esperaba cenar contigo.

—¿Por qué habría de desear cenar con uno de los nobles menos epicúreos de Roma? ¡Los dioses me libren de estos insoportables aristócratas!

Como si, pensó Rufrio sonriendo para sus adentros, él no fuera insoportable y aristócrata. Pero la parte insoportable de César no tiene que ver con sus antiguos orígenes. Lo que no puede decir sin menospreciar mi nacimiento es que detesta tener que emplear a un incompetente como Nerón por la única razón de que es un Claudio patricio. Las obligaciones de la nobleza le molestan.

La flota romana permaneció anclada dos días más con la infantería a bordo; presionado, el Intérprete había autorizado a la caballería germana a ir a tierra con sus caballos y acampar en un buen prado frente a las derruidas murallas de la ciudad que daban al lago Mareotis. Los lugareños cedieron un amplio espacio a estos bárbaros de extraordinario aspecto; iban casi desnudos y tatuados y llevaban el pelo, que nunca se cortaban, recogido en una tortuosa red de nudos y rodetes en lo alto de la cabeza. Además, no hablaban ni una sola palabra de griego.

Haciendo caso omiso al consejo de Ganímedes de que permaneciera dentro del Recinto Real, César curioseó y husmeó por todas partes durante aquellos dos días, escoltado sólo por sus lictores, indiferente al peligro. En Alejandría, descubrió, había maravillas dignas de su atención personal: el faro, el Heptastadion, los acueductos y el alcantarillado, la disposición de las construcciones navales, los edificios, la población…

La propia ciudad ocupaba una estrecha franja de piedra caliza entre el mar y un vasto lago de agua dulce; menos de tres kilómetros separaban el mar de esta ilimitada fuente de agua dulce, potable incluso en verano. Preguntando, averiguó que el lago Mareotis se alimentaba de canales que lo comunicaban con la gran desembocadura occidental del Nilo, el Nilo canópico; dado que el Nilo crecía en pleno verano y no a principios de primavera, el Mareotis no presentaba los habituales inconvenientes de los lagos abastecidos por ríos: el estancamiento de aguas, los mosquitos. Un canal, de treinta y cinco kilómetros de longitud, tenía anchura suficiente para dar cabida a dos filas de barcazas y barcos aduaneros, que lo recorrían de continuo.

Un canal distinto y único partía del lago Mareotis en el lado de la ciudad donde estaba la Puerta de la Luna; terminaba en el puerto occidental, si bien sus aguas no se mezclaban con el mar, así que cualquier corriente en él era difusiva, no propulsiva. En los muros de su cauce había una serie de grandes compuertas de bronce, que se alzaban y bajaban con un sistema de cabrestantes accionados por bueyes. El suministro de agua de la ciudad se extraía del canal a través de tuberías en ligera pendiente, y a cada distrito correspondía una compuerta. Otras compuertas cruzaban el canal de parte a parte y podían cerrarse para permitir el dragado de salitre del fondo.

Una de las primeras cosas que César hizo fue ascender por el verde cono llamado Paneio, un monte artificial construido con piedras cubiertas de tierra apisonada en la que se habían plantado exuberantes jardines con arbustos y palmeras bajas. Un camino pavimentado subía en espiral hasta lo alto, y riachuelos con alguna que otra cascada descendían hasta un desagüe en la base. Desde la cima se veía el paisaje en kilómetros a la redonda, de tan llano como era.

La ciudad tenía un trazado rectangular carente de vericuetos. Todas las calles eran anchas, pero dos eran mucho más anchas que ninguna de las vías que César había visto: más de 30 metros de arroyo a arroyo. La avenida Canópica iba desde la Puerta del Sol en el extremo oriental de la ciudad hasta la Puerta de la Luna en el extremo occidental; la avenida Real iba desde la puerta de la muralla del Recinto Real hasta las murallas antiguas. La biblioteca mundialmente famosa se hallaba dentro del Recinto Real, pero los demás edificios públicos importantes estaban situados en el cruce de las dos avenidas: el ágora, el gimnasio, los tribunales de justicia, y el Paneio o monte de Pan.

Los distritos de Roma eran lógicos en el sentido de que llevaban el nombre de la colina sobre la que se extendían y de los valles que había entre ellas; en la llana Alejandría los puntillosos fundadores macedonios habían dividido el lugar en cinco distritos arbitrarios: Alfa, Beta, Gamma, Delta y Épsilon. El Recinto Real estaba en el distrito Beta; al este no estaba Gamma sino Delta, lugar de residencia de cientos de miles de judíos, que se desbordaban por el sur para ocupar parte de Épsilon, que compartían con muchos miles de méticos (extranjeros con derecho de residencia pero no de ciudadanía). Alfa era la zona comercial de los dos puertos, y Gamma, al suroeste, se conocía también como Rhakotis, el nombre de la aldea anterior al nacimiento de Alejandría.

La mayoría de quienes vivían dentro de las murallas antiguas gozaban en el mejor de los casos de una economía modesta. Los más ricos de la población, todos macedonios puros, residían en los hermosos barrios ajardinados al oeste de la Puerta de la Luna, fuera de las murallas, dispersos entre una vasta necrópolis situada en una zona de parques. Los extranjeros ricos, como los mercaderes romanos, vivían fuera de las murallas, al este de la Puerta del Sol. Estratificación, pensó César; mire a donde mire, veo estratificación.

La estratificación social era extrema y absolutamente rígida; no había «hombres nuevos» para Alejandría.

En aquella ciudad con tres millones de almas, sólo trescientas mil disfrutaban de la ciudadanía alejandrina: eran los descendientes puros de los iniciales colonos macedonios, y defendían sus privilegios implacablemente. El Intérprete, que era el más alto funcionario, tenía que ser de ascendencia macedonia pura; lo mismo ocurría con el Registrador, el Juez Supremo, el Contable, el comandante de noche. De hecho, todos los altos cargos, tanto comerciales como públicos, estaban en manos de los macedonios. Las capas inferiores también se escalonaban en función de la sangre: los híbridos greco-macedonios, los simples griegos, luego los judíos y los méticos, y en lo más bajo los híbridos greco-egipcios (que eran una clase dedicada a la servidumbre). Una de las dificultades era la adquisición de alimentos. Alejandría no subvencionaba públicamente comida para los pobres, como Roma siempre había hecho y hacía cada vez más. Sin duda era ése el motivo de la hostilidad de los alejandrinos, y del poder de la multitud. Panem et circenses es una excelente política. Mantened a los pobres alimentados y entretenidos, y no se sublevarán. ¡Qué ciegos estaban aquellos soberanos orientales!

Dos circunstancias sociales fascinaban a César por encima de las demás. Una era que a los nativos egipcios se les prohibía vivir en Alejandría. La otra era aún más extraña: un padre macedonio de alta cuna castraba a su hijo más inteligente y prometedor a fin de que el adolescente pudiera aspirar a un empleo en el palacio, donde tendría ocasión de ascender al cargo más alto, el de chambelán mayor. Tener a un familiar en el palacio equivalía a contar con la confianza del rey y la reina. Por más que los alejandrinos desprecien a los egipcios, pensó César, han absorbido tantas costumbres egipcias que lo que existe aquí ahora es la mezcla más curiosa entre Oriente y Occidente que puede verse en el mundo.

No destinaba todo su tiempo a tales reflexiones. Ajeno a los gruñidos y amenazadores rostros, César inspeccionó minuciosamente las instalaciones militares de la ciudad, guardando todos los datos en su extraordinaria memoria. Uno nunca sabía cuándo podía necesitar aquellos datos. La defensa era marítima, no terrestre. Era evidente que la moderna Alejandría no temía las invasiones por tierra; la invasión, si llegaba, sería desde el mar, e indudablemente romana.

En el rincón más profundo del puerto occidental, Eunostos, se encontraba el Ciboto —la Caja—, un puerto interior sólidamente fortificado con murallas tan gruesas como las de Rodas y la entrada protegida por formidables cadenas. El perímetro contenía cobertizos para barcos y estaba erizado de artillería; los cobertizos tenían espacio para cincuenta o sesenta grandes galeras de guerra, calculó César. Y los cobertizos del Ciboto no eran los únicos; en el propio Eunostos había muchos más.

Todo ello convertía a Alejandría en una ciudad única, una asombrosa mezcla de belleza física e ingeniosa ingeniería funcional. Pero no era perfecta. Tenía su buena parte de barrios bajos y delincuencia; en las anchas calles de las zonas más pobres de Gamma-Rhakotis y Epsilon se amontonaban los cadáveres de animales y desperdicios en descomposición, y lejos de las dos avenidas se advertía la carencia de fuentes públicas y letrinas comunales. Y no había una sola casa de baños.

Se notaba asimismo una aberración local. ¡Las aves! Los ibis, de dos clases, blancos y negros, eran sagrados. Matar a uno era inconcebible; si un extranjero ignorante lo hacía, lo llevaban a rastras hasta el ágora y allí lo descuartizaban. Conscientes de su carácter sacrosanto, los ibis lo explotaban desvergonzadamente. A la llegada de César, estaban allí instalados, ya que huían de las lluvias veraniegas en la lejana Etiopía. Esto significaba que eran capaces de volar magníficamente, pero una vez en Alejandría dejaban de hacerlo. En lugar de eso, permanecían a millares en aquellas maravillosas calles, apiñándose en los principales cruces con tal densidad, que parecían una capa más de pavimento. Sus abundantes y casi líquidos excrementos ensuciaban hasta el último centímetro de todas las superficies por las que caminaba la gente, y Alejandría, pese a su orgullo cívico, no parecía emplear a nadie para limpiar aquella creciente inmundicia. Probablemente cuando las aves regresaban a Etiopía, la ciudad emprendía una colosal limpieza, pero entre tanto… El tráfico serpenteaba y vacilaba; las carretas debían contratar a un hombre para que las precediera y fuera apartando a esas criaturas. En el interior del Recinto Real, un pequeño ejército de esclavos recogía con delicadeza a los ibis, los metía enjaulas y los soltaba en las calles exteriores.

Lo mejor que uno podía decir de esas aves era que devoraban las cucarachas, las arañas, los escorpiones, los escarabajos y los caracoles, y picoteaban entre los desperdicios de los pescaderos, carniceros y pasteleros. Por lo demás, pensó César sonriendo para sí mientras sus lictores le abrían paso entre los ibis, son el mayor estorbo de toda la creación.

Al tercer día una «barcaza» solitaria llegó al Gran Puerto y fue conducida hábilmente hasta el Puerto Real, una reducida ensenada cerrada que lindaba con el cabo Loquias. Rufrio había anunciado previamente su visita, así que César fue a situarse en un punto elevado desde el que podía ver perfectamente el desembarco; sin embargo no estaba lo bastante cerca para llamar la atención.

La barcaza era un palacio flotante de enormes dimensiones, todo dorado y púrpura; al pie del mástil había un gran camarote semejante a un templo, con pórtico y pilares incluidos.

Una serie de literas bajó hasta el muelle; cada una iba transportada por seis hombres de estatura y aspecto comparables; la litera del rey era dorada, tenía incrustaciones de piedras preciosas, llevaba unas cortinas de color púrpura tirio e iba engalanada con un penacho de esponjosas plumas púrpura en cada ángulo del tejadillo revestido de azulejos. Su majestad fue acarreado sobre los brazos entrelazados de sus sirvientes desde el camarote-templo hasta la litera e introducido en ella con exquisito cuidado; un muchacho hermoso, blanco y de expresión malhumorada en plena pubertad. Después del rey, apareció un individuo alto con rizos castaños y un rostro atractivo y delicado; Poteino, el chambelán mayor, decidió César, ya que vestía de tono púrpura, un agradable matiz entre el tirio y el chillón magenta de la guardia real y llevaba un collar de oro macizo de peculiar diseño. Les siguió un anciano menudo y afeminado con un ropaje púrpura ligeramente inferior al de Poteino; el carmín de sus labios y el colorete de sus mejillas resaltaban de manera estridente en su cara irascible: Teodoto el tutor. Nunca estaba de más ver a la oposición antes de que ellos lo vieran a uno.

César volvió apresuradamente a su miserable alojamiento y aguardó la llamada real.

Llegó, pero tardó un rato. Cuando César regresó a la sala de audiencias tras sus lictores, encontró al rey sentado no en el trono superior sino en el inferior. Interesante. Su hermana mayor estaba ausente y sin embargo él no se sentía autorizado a ocupar su silla. Vestía la indumentaria de los reyes macedonios: túnica de púrpura tirio, clámide, y un sombrero púrpura de ala ancha con la cinta blanca de la diadema atada alrededor de la alta copa como una banda.

La audiencia fue en extremo formal y muy breve. El rey habló como si recitara de memoria con la mirada fija de Teodoto, tras lo cual despidió a César sin darle oportunidad de plantear su asunto.

Poteino lo siguió al salir.

—¿Una palabra en privado, gran César?

—Con «César» me basta. ¿En mis aposentos o en los tuyos?

—En los míos, creo. Debo disculparme —prosiguió Poteino con voz untuosa mientras caminaba junto a César y tras los lictores— por el nivel de tu alojamiento. Un estúpido insulto. Ese idiota de Ganímedes debería haberte acomodado en el palacio de los invitados.

—¿Ganímedes, un idiota? —repitió César—. No me lo ha parecido.

—Pretende estar por encima de su posición.

—Ah.

Tiene su propio palacio en medio de aquella abundancia de edificios, situado sobre el propio cabo Loquias, con una excelente vista no del Gran Puerto sino del mar. Si el chambelán mayor lo hubiera deseado podría haber salido por la puerta trasera y descendido hasta una pequeña cala para chapotear en el agua con sus mimados pies.

—Muy bonito —dijo César, sentándose en una silla sin respaldo.

—¿Puedo ofrecerte vino de Samos o Kios?

—Ninguno de los dos, gracias.

—¿Agua mineral, pues? ¿Una infusión?

—No.

Poteino se instaló enfrente, sin apartar de César sus inescrutables ojos grises. Puede que no sea rey, pensó César, pero actúa como si lo fuera. Tiene el rostro curtido por la intemperie pero aún atractivo, y su mirada es inquietante. Una mirada sobrecogedoramente inteligente, y más fría incluso que la mía. Controla sus sentimientos de manera absoluta, y es un político. Si es necesario, permanecerá ahí todo el día esperando a que yo dé el primer paso. Lo cual me viene bien. No me importa dar el primer paso, es mi ventaja.

—¿Qué te trae a Alejandría, César?

—Cneo Pompeyo Magno. Estoy buscándolo.

Poteino parpadeó, sinceramente sorprendido.

—¿Buscando en persona a un enemigo derrotado? Sin duda tus legados podrían ocuparse de eso.

—Sin duda podrían, pero me gusta tratar con honor a mis adversarios, y no hay honor en un legado, Poteino. Pompeyo Magno y yo hemos sido amigos y colegas durante los últimos treinta y tres años, y durante una época fue mi yerno. El hecho de que hayamos elegido bandos opuestos en una guerra civil no puede cambiar lo que somos el uno para el otro.

El rostro de Poteino iba empalideciendo; se llevó la valiosa copa a los labios y bebió como si se le hubiera secado la boca.

—Por más que fuerais amigos, ahora Pompeyo Magno es tu enemigo.