—Me encantaría tener un paje —murmuró, con añoranza, la señorita Grant—. Una boda parece… de tan poca categoría sin un paje…

Su tía, la señora Brown, miró a su hijo menor, que tomaba el té con ellas y que, en aquel momento, comía pasteles con el abandono y supremo desdén por las posibles consecuencias, tan características de la adolescencia.

—Podías emplear a Guillermo —dijo, aunque no muy convencida.

Luego, dirigiéndose al muchacho, le advirtió:

—Ya has comido bastante pastel, Guillermo.

La señorita Grant estudió el rostro del muchacho que, en aquel momento, expresaba una virtud y una resignación ejemplares.

—¡Bastante! —protestó Guillermo—. ¡Si apenas lo he probado aún! ¡No hacía más que empezar a comer cuando me miraste! Es pastel corriente. No me haré daño. No lo comería si me hiciese daño. El azúcar es muy «bueno» para la salud. Los animales lo comen para estar sanos. Los «caballos» lo comen y no les hace «daño» y los loros y todo eso lo comen y no les hace ningún…

—¡Oh!, haz el favor de no discutir, Guillermo —pidióle su madre, con cansancio.

La elocuencia de Guillermo era conocida y temida por toda la familia.

En aquel momento, la señorita Grant dio a conocer el resultado de su estudio del rostro de Guillermo.

—¡Tiene una cara tan… tan «moderna»! —declaró—. Un paje ha de ser algo esencialmente medieval y romántico.

La señora Brown, desde cuya casa iba a salir la novia para la iglesia, pareció preocupada.

—Guillermo nada tiene de medieval ni de romántico —reconoció.

—Bueno —el rostro intelectual de la señorita Grant se iluminó— ¿y su prima Dorita? Son de la misma edad, ¿no? Los dos tienen once años. Bueno, pues los «dos», vestidos de satén blanco, con manojos de acebo… ¿No te parece? ¿Te daría igual tener a Dorita aquí hasta el día de la ceremonia? (La señorita Grant siempre llamaba «la ceremonia» a su boda). En cuanto a tu niño, si no le cortas el pelo en una temporada, tal vez no estaría tan mal.

Guillermo se había retirado al jardín con sus tres amigos Pelirrojo, Enrique y Douglas, donde estaban jugando a escaladores de montañas, «alpinistas».

Habían colocado un tablón apoyado en la valla del jardín y subían por él, atados unos a otros, y con plumas en la gorra.

Guillermo llevaba una gorra vieja de su madre, de jugar al «golf», y se imaginaba una figura heroica e impresionante. Antes de llegar arriba del tablón, perdían el equilibrio todas las veces, rodaban por la plancha y caían al suelo en confuso y magullado montón. Los chichones, sin embargo, no quitaban atractivos al juego. Para Guillermo, la fascinación de cualquier juego consistía, principalmente, en el peligro de romperse algo.

Habíales sugerido el juego un «alpenstock» que había tenido la buena idea de regalar a Guillermo un amigo del señor Brown. La pintura de la escalera de la casa y la del pasillo de arriba, habían quedado completamente estropeadas antes de que la familia se enterase del regalo. El «alpenstock» había quedado confiscado toda una semana, como consecuencia de ello, siendo devuelto después, a condición de que no volviera a entrar en casa. El resultado era aquel juego de alpinismo en el tablón. Llevaban el «alpenstock» por turnos; pero Guillermo consumía dos turnos seguidos para hacer constar el hecho de que él era el feliz dueño de la vara.

La señora Brown abordó más tarde el asunto del propuesto papel de paje que deseaban hiciera Guillermo, con cierta aprensión. La actitud normal de la familia de Guillermo hacia el muchacho era de aprensión.

—¿Te gustaría ir a la boda de tu prima Sybil? —preguntó.

—No; no me gustaría —respondió el niño, sin vacilar.

—¿No te gustaría ir disfrazado? —indicó, a pesar de ello, su mamá.

—¿De piel roja? —preguntó esta vez Guillermo, con un destello de esperanza.

—¡Ejem…! De eso, precisamente, no.

—¿De pirata?

—Tampoco.

—Iría disfrazado de piel roja o de pirata —declaró el chico, con firmeza—; pero disfrazado de ninguna otra cosa, no.

—Un paje —dijo la voz clara y melodiosa de la señorita Grant, interviniendo en la conversación— es algo medieval y romántico, Guillermo. Le rodea una atmósfera de caballerosidad que debería de ejercer mucho atractivo en un niño de tu edad.

Pero Guillermo no se afectó. Volvió su inescrutable rostro hacia ella y le dirigió una mirada fría.

El traje que debía llevar el futuro paje fue discutido en privado.

La señora Brown hizo saber:

—Yo tengo un par de medias blancas de seda, magníficas, que servirían muy bien de «maillot». Ethel, por su parte, tiene un viso de satén que empieza a agujerearse por un lado. Podríamos hacer un traje de él, ¿no te parece? Comprando más satén blanco y unos pantalones, nos arreglaríamos.

—¡No! —terció Guillermo, indignado—. No me da la gana de ponerme la ropa vieja de Ethel. Vosotras lo que queréis es hacerme aparecer ridículo. No os importa que esté la mar de ridículo. Seré ridículo para el resto de mi vida si salgo vestido con la ropa vieja de Ethel. ¡No me da la gana ponérmela! ¡No me da la gana ir a ninguna boda! ¡No; «no» quiero ver cómo se casa prima Sybil y «no» me da la gana hacer el ridículo con la ropa vieja de Ethel!

Razonaron, suplicaron y amenazaron por turnos; pero todo fue en vano. Por fin Guillermo cedió ante la autoridad de su padre, con cara de mártir condenado a la hoguera. Hasta el juego del alpinismo perdió su atractivo y el «alpenstock» yacía, abandonado, contra la pared del jardín.

La actitud del selecto círculo de las amistades del muchacho al tener conocimiento de la noticia no era muy animadora que digamos.

—¡Vaya, «paje»! ¿Quién va a hacer de «paje»? ¡Mi madre! Un paje todo vestido de blanco. ¡Guillermín «precioso»! ¡Qué riquísimo vas a estar!

La vida se le hizo la mar de difícil. Se pasaba casi todo el tiempo vengándose de los insultos. A fuer de veraces, hemos de decir que Guillermo confiaba, en su fuero interno, que el resultado de tantas peleas fuese quedar desfigurado para toda la vida y así no podría asistir a la odiosa boda. Sin embargo, aparte de un chichón en la frente, no recibió señal alguna.

Cuando descubrió este pobre resultado, se miró al espejo y decidió que, con un poco de persuasión, tal vez hiciese imposible su aparición en público como paje. Pero el dolor que le produjo el golpearse la frente contra la pared, le indujo a abandonar el plan.

Dorita llegó a la mañana siguiente y con ella su hermanito Miguel, de tres años de edad. Dorita era un tipito fino y gracioso, de rostro pálido, ovalado, y cabello oscuro y rizado.

La señorita Grant la recibió en la puerta.

—¡Hola, mi dama de honor! —exclamó—. ¡Bienvenida seas! Vamos a ser más amigos, tú, yo y Guillermo… ¡La novia —se ruborizó al decirlo—, su paje y su damita de honor! Guillermo es un niño y un «poquirritín» inconsciente, por lo que no se da cuenta de todo lo romántico que resulta esto. Estoy segura de que tú sí lo comprenderás. Lo veo en tu encantadora carita. Tenemos que charlar sólitas muchos ratos, ¿sabes?

De pronto se fijó en Miguel y se contrajeron sus pupilas.

—Este también estaría encantador, vestido de satén blanco, ¿verdad? —dijo volviéndose a la señora Brown—. Podría andar entre los dos… Podríamos comprar más satén…

Cuando las dos personas mayores se hubieron marchado, la damita de honor volvió sus oscuros ojos hacia Guillermo.

—Está medio «lela» —dijo con voz clara y refinada, señalando, con un movimiento de cabeza, hacia la puerta por donde la alta figura de la señorita Grant acababa de desaparecer.

Guillermo se sintió animado por aquella actitud.

—¿Te gusta esta boda de narices? —siguió diciendo la niña—. Porque, lo que es a mí, maldita la gracia que me hace.

Guillermo comprendió que había encontrado un alma gemela. Llevó su condescendencia hasta el punto de conducir a Dorita a la cuadra y enseñarle un ratón de campo que había cogido y que conservaba en una caja de cartón.

—Le estoy enseñando a bailar —le confió— y me producirá la mar de dinero cuando sepa bailar como es debido. Los ratones que saben bailar valen mucho dinero, ¿sabes? Los sacan al escenario, y la gente que sale al escenario gana libras y libras todas las noches, conque los ratones las ganarán también… o, por lo menos, las ganarán las personas a quienes pertenecen los ratones que salgan.

Le enseñó orgulloso su dedo mutilado.

—Le cogí ayer —agregó—; debiera de aprender hoy a bailar.

La enorme decepción de la muchacha cuando lo único que se encontró del ratón fue la caja con un agujero roído en ella, hizo que Guillermo se sintiera más atraído aún hacia ella.

Esquivó a Pelirrojo, a Douglas y a Enrique. Los tres habían jurado hallarse a la puerta de la iglesia para ver a Guillermo apearse del carruaje vestido de satén blanco. Guillermo se dijo que no había amistad que pudiese soportar semejante amenaza.

Se sentó, con Dorita, encima de la tapia del jardín y discutió con ella a prima Sybil y la boda. El lenguaje de la niña encantaba y fascinaba al muchacho.

—Es una romántica cabeza de melón —decía ella dulcemente, sacudiendo sus tirabuzones—. La romántica más cabeza de melón que existe en «este» mundo, te lo aseguro. No quisiera yo que me encontraran muerta en una cuneta a su lado… Cuanto más lejos de ella esté, más feliz seré. Es una vaca muy «burra». ¡Vaya si lo es!

—Esos niños están un «poquitín» faltos de encanto por lo que respecta a su carácter… por lo menos, para una amante de los niños como yo —le confió la señorita Grant al «intelectual» con quien iba a casarse—. He intentado sondear las profundidades de su alma; pero no tienen profundidades que sondear. Son incapaces de sentir romanticismo alguno. Son muy… muy materiales.

El día de la boda se fue aproximando y la desanimación de Guillermo, creciendo. Parecía extenderse ante él un panorama de toda su vida —niñez, juventud y vejez— desolada, llena tan sólo de humillación y vergüenza. Su prestigio y su reputación desaparecerían para siempre. Ya no sería Guillermo el piel roja, el pirata, el osado. No sería más que el «Niño que fue a una boda vestido de blanco». Era evidente que habría una muchedumbre de chiquillos a la puerta de la iglesia. Todos los niños, en muchas leguas a la redonda, que conocían a Guillermo aunque no fuese más que de vista, habían dicho que acudirían. Guillermo tenía que ir en el coche de la novia, con Dorita y Miguel. Se imaginaba ya apeándose del coche y oía, mentalmente, el coro de silbidos e insultos… Durante muchos años después, tendría que pasarse la vida vengando tales insultos.

Siguió a la ruborizada novia, que pasaba casualmente ante él, con una mirada malévola. En sus peores momentos, incluso soñaba con cometer un asesinato. Y la violencia de su estallido, cuando su madre insinuó que hiciesen un regalo de boda a la novia su paje y su dama de honor, aterró a la buena señora.

—Quieren obligarme a hacer el ridículo para todo el resto de mi vida —acabó diciendo el muchacho luego de gritar otras cosas que no repetimos—. Yo no le haré ningún regalo. Yo «sé» lo que me gustaría darle. ¡Vaya si lo «sé»!

La señora Brown se abstuvo de interrogarle más.

Amaneció el día de la boda, frío pero con sol. Las expresiones de angustia de Guillermo y las quejas de diversos y sorprendentes síntomas de enfermedad grave, fueron desoídas por la familia, que ya le conocía de antiguo.

Miguel fue el primero de los tres que fue vestido con su minúsculo traje de satén blanco y se le mandó al saloncito para que aguardara. Luego sacaron a Guillermo de las profundidades de la cuadra, a pesar de sus protestas.

—¡Sí, y me «moriré» muy pronto, con toda seguridad…! —dijo en tono patético—. ¡Y entonces tal vez lo sentiréis; pero a mí no me importará!

En el pequeño Miguel aún sobrevivían dos instintos del hombre primitivo, y de estos, especialmente, el instinto de saquear despensas y el de ocultar su botín a las miradas de sus enemigos.

A primera hora, había hecho una visita a la cocina, hallándola desierta.

Sobre la mesa encontró una libra de mantequilla y una bolsa de papel llena de naranjas. Todo esto lo confiscó y, con un temor hijo de la experiencia, se había retirado con su botín al saloncillo, metiéndose debajo de la mesa. Antes de que pudiera dar principio al banquete, le llamaron para vestirle. Al regresar (vestido, inmaculadamente, de satén blanco) vio, con alegría, que nadie había descubierto su tesoro.

Echó mano a la mantequilla primero. Lo que no pudo comer, se lo emplastó por la cara y por el rizado cabello. Luego experimentó escrúpulos de conciencia e intentó borrar toda huella de su crimen, frotándose la cara y el pelo con una estera de lana. Después se sentó en el sofá y se dedicó a las naranjas. Eran amarillas, jugosas y algo pasadas. Se las metió en la boca con las dos manos a la vez. Sabía muy bien, a pesar de su corta edad, que las mayores alegrías de la vida son las que más pronto se acaban.

El jugo de naranja se mezcló con la pelusa de la estera y la mantequilla que le cubrían el rostro. Resbalaba el líquido por sus mejillas, goteándole en el cuello de encaje. Su boca y aledaños estaban completamente amarillos. Había vaciado la bolsa de naranjas sobre el asiento, a su alrededor, y estaba sentado en un charco de jugo de naranja. Tenía el traje empapado de él y lleno de semillas y trozos de piel; pero seguía comiendo.

Le interrumpieron Guillermo y Dorita, que bajaron lentamente la escalera, cogidos de la mano, simpatizando el uno con el otro, vestidos los dos de brillante satén blanco. También a ellos se les había mandado al saloncillo con orden de jugar sin hacer ruido.

—«¿Jugar?» —había repetido tristemente Guillermo—. Yo no tengo ganas de «jugar».

En cuanto hubieron entrado, se toparon con Miguel y le contemplaron boquiabiertos y mudos de asombro.

Tenía montones de mantequilla y trozos de lana en el pelo y pegados a la parte superior del rostro. El jugo de naranja le había lavado la parte inferior. Sobre todo por detrás, su traje estaba empapado de jugo.

—¡Caramba! —exclamó Guillermo, por fin.

—¡Te la vas a cargar! —observó su hermana.

Miguel se retiró, precipitadamente, de la escena de sus hazañas.

—Miguelín ez bueno ahora —ceceó.

Miraron el asiento que acababa de abandonar el niño. Estaba hecho un charco de fragmentos de naranja y jugo. Luego se miraron.

—«Ese» no podrá ir —dijo Dorita, lentamente.

De nuevo contemplaron el sofá y volvieron a cruzarse sus miradas.

—Zoy bueno ya —habló Miguel.

Luego la dama de honor, comprendiendo que la fría deliberación mata con frecuencia los impulsos más gloriosos, asió la mano de Guillermo.

—Siéntate… «¡pronto!» —susurró.

Y los dos se sentaron en silencio. Permanecieron inmóviles hasta que la humedad les llegó a la piel. Entonces Guillermo exhaló un profundo suspiro de alivio.

—Ahora no podremos ir «nosotros» —dijo.

Por la entreabierta puerta vieron llegar un pequeño grupo: la señorita Grant, vestida de blanco, seguida de la señora de la casa, adornada con sus mejores galas y del padre de Guillermo, cuyo rostro expresaba cierto cansancio, mezclado con alivio, porque la larga ceremonia estaba a punto de acabarse de una vez.

—Ahí viene esa anguila tísica, vestida de punta en blanco —susurró Dorita.

—¡Guillermo! ¡Dorita! ¡Miguel!

Los tres llamados acudieron lentamente.

Cuando la señorita Grant reparó en el extraño aspecto de Miguel, lanzó un agudo grito.

—«¡Miguel!». ¡Oh, qué criatura más «horrible»!

Se agarró a la puerta y pareció a punto de desmayarse.

Miguel empezó a sollozar.

—«Pobre» Miguelín —dijo el nene entre sollozos—. ¡Se cíente máz mal…!

Se lo llevaron de allí a toda prisa.

—No te apures, querida —dijo la señora Brown, consolando a la novia—, los otros dos están encantadores.

Pero el señor Brown había entrado en la habitación, obteniendo así una vista sorprendente de la parte posterior del paje y de la dama.

—¿Cómo diablos…? ¿Dónde…? —empezó con violencia.

Guillermo y Dorita se volvieron instintivamente hacia él, proporcionando así a la señora Brown y a la novia ocasión de ver lo que tanto le había sorprendido.

La novia lanzó otro grito, más agudo y más lleno de desesperación que el anterior.

—¡Oh! ¿Qué han hecho? ¡Oh, qué criaturas más «horribles»! Y, precisamente ahora, cuando más necesidad tenía yo de estar «tranquila». Precisamente cuando…

—Estábamos paseando por el cuarto y nos sentamos en el sofá, y estaba empapado de todo esto y nos manchó la ropa —explicó Guillermo de un solo tirón y con voz monótona.

—¿Por qué os sentasteis? —preguntó su madre.

—Estábamos paseando por el cuarto y nos sentíamos cansados. Nos sentamos en el sofá, y estaba empapado de todo esto, y nos manchó la…

—«¡Calla!». ¿No «viste» que estaba sucio el sofá?

Guillermo recapacitó.

—Verás… estábamos paseando por el cuarto —dijo— y nos sentimos fatigados, y nos sentamos en…

—¡«Para» de decir eso de una vez!

—¿No podríamos hacer unas «capas» —gimió la novia— que tuvieran bastante vuelo y les taparan por detrás? No se tardaría mucho…

El señor Brown sacó el reloj.

—El coche lleva esperando un cuarto de hora ya —dijo con firmeza—. No tenemos tiempo que perder. Vamos, querida. Seguiremos esclareciendo esto después de la ceremonia. Vosotros no podéis ir, naturalmente. Ahora tendréis que quedaros en casa.

Estas últimas palabras las dijo mirando con severidad a Guillermo. Sin darse él cuenta, se le notaba un dejo de envidia en la voz.

—¡Y yo que tenía «tantas» ganas de tener paje…! —exclamó, quejumbrosa, la señorita Grant, alejándose.

La alegría y la esperanza renacieron en el corazón de Guillermo. Al oírse ruido de ruedas en la avenida del jardín, dio varias volteretas sobre el césped al final de las cuales vio su abandonado «alpenstock» apoyado contra la pared.

—¡Ven! —gritó alegremente—. ¡Te enseñaré un juego que inventé yo! ¡Alpinismo!

Ella miró cómo colocaba un tablón contra la pared y empezaba su peligrosa ascensión.

—Eres tonto —le dijo con su dulce y melosa voz—. Yo sé un juego de alpinismo que vale cien mil veces más que ese.

Y dice mucho del carácter y fuerza moral de la dama de honor, que Guillermo consintiera en tomar lecciones de ella.

Es preciso explicar en este momento, que la servidumbre de los Brown se hallaba ocupada preparando refrescos bajo una especie de toldo que habían alzado en el jardín. Por lo tanto, el vestíbulo de la puerta principal estaba desierto.

Cosa de un cuarto de hora después, el nuevo juego de alpinismo se hallaba en todo su apogeo. En los escalones inferiores de la escalera, reposaban los colchones de la cama de los padres de Guillermo. Más arriba, el de la cama de la señorita Grant, luego el de Guillermo y, en la parte superior, el de la cama de Dorita.

En los cuartos, la ropa de las camas yacía amontonada de cualquier manera en el suelo. Unos cuantos clavos, que traspasaban los extremos de los colchones y penetraban en la madera de la escalera, aseguraban la estabilidad de la «montaña».

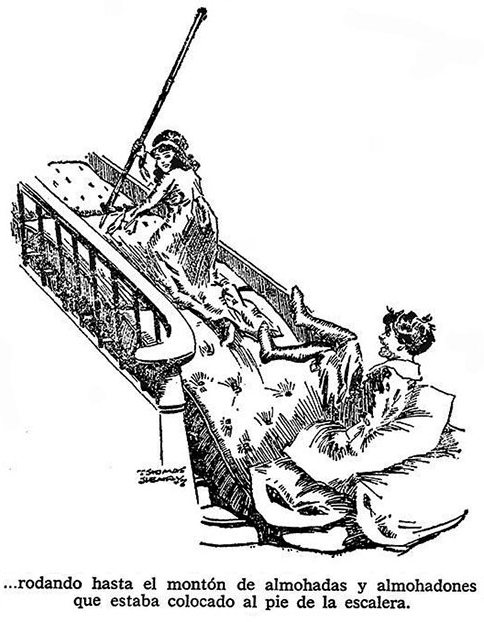

Y con sus vestidos de gala aún puestos, Dorita y Guillermo ascendían, descalzos, perdiendo, de vez en cuando, el equilibrio, rodando hasta el montón de almohadas y almohadones —quitados de todas las camas—, que estaba colocado al pie de la escalera. Reían ruidosa y continuamente.

Usaban el «alpenstock» por turnos. Resultaba de gran ayuda. Podían sostenerse firmemente clavando la punta de aquella vara en los colchones…

Repentinamente, Guillermo, de pie en la parte superior de la «montaña», sudoroso y jadeante y con el «alpenstock» en la mano, se detuvo a respirar. Se daba perfecta cuenta de que no tardaría mucho en alcanzarle el castigo… Que no andaba muy lejos ya… No se le ocultaba tampoco que aún habían de pedirle explicaciones por la mancha amarilla que le había impedido asistir a la ceremonia. Y comprendía que aquello no era un empleo que pudiese darse, legítimamente, a los colchones de casa…

Pero le tenía sin cuidado todo eso. Mentalmente, no veía más que una muchedumbre de niños, agolpados a la puerta de la iglesia, con los ojos fijos, con avidez, en el coche del que descendían… ¡solamente la señorita Grant, la señora y el señor Brown!

La vida se le presentaba, pues, alegre y de color de rosa. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios.

—¿Quién esperó a la puerta de la iglesia a una persona que no se llegó a presentar? ¡Idiotas!

—Espero que no cogeríais una pulmonía el miércoles, por aguardarme a la puerta de la iglesia.

—Hay gente que se la deja dar con queso sin dificultad. Apuesto a que todos creíais que iría el miércoles.

Estas frases y otras por el estilo pasaron por su imaginación.

—¡Oye, tú! —gritó, en aquel momento, Doris—. ¡Ahora me toca a mí usar ese palo con pincho!

Guillermo se lo entregó en silencio.

—Oye —repitió la muchacha—, ¿qué opinas tú del matrimonio?

—No sé —respondió lacónicamente Guillermo.

—Si yo tuviera que casarme —prosiguió la dama de honor—, preferiría hacerlo «contigo» a casarme con ninguna otra persona.

—No me importaría hacerlo —contestó el paje con galantería—. Pero —agregó precipitadamente—, con ropa corriente.

—¡Claro!

La muchacha perdió el equilibrio y rodó hasta el montón de almohadas. De allí salió su voz, amortiguada, pero tan clara como siempre.

—¡Eso es de cajón! Con ropa corriente ha de ser.