Guillermo se sentía amargado. Estaba pasando por uno de sus períodos —bastante frecuentes— de impopularidad. Y había llegado al punto culminante de esa impopularidad cuando una tía tímida le había regalado seis peniques, esperando granjearse así sus simpatías.

Con los seis peniques en cuestión el niño se había comprado un globo, adornado con las patas y cabeza de un pato, hechas de cartón. El globo aquel podía inflarse por completo y dejarse después para que se desinflara solo. Durante esta última operación, emitía un gemido muy largo y atiplado.

Las ventajas de esto saltaban a la vista. Guillermo podía inflarlo a escondidas y dejarlo desinflar en público, oculto bajo su chaqueta. Mientras esto ocurría, el muchacho miraba a su alrededor como aturdido y lleno de asombro. Lo infló antes de bajar a desayunar. Luego lo sujetó fuertemente, por debajo de la chaqueta, para conservarlo inflado hasta que se hallara sentado a la mesa. Entonces permitió que se desinflara.

Su madre dejó caer una taza de café y su padre se cortó con el cuchillo del pan. Y Ethel sufrió un ataque de nervios. Guillermo siguió sentado en su silla con expresión de inocencia y sobresalto.

Pero no había cosa que enfureciera tanto a su familia como la expresión de inocencia en la cara de Guillermo. Se le echaron encima y él se defendió lo mejor que pudo de las invectivas que le dirigieron.

Sí; tenía cogido un globo, debajo de la mesa. Sí; lo había hinchado hacía rato. No podía tenerlo inflado eternamente. Tenía que dejar escapar el aire tarde o temprano. No era culpa suya que el globo hiciera ruido cuando se le salía el aire. Estaba hecho así. Él no lo había fabricado. Finalmente, salió para el colegio, con aire de inocencia ultrajada… y con el globo.

Ya en la calle, habiéndose topado con un caballero de edad avanzada y cara de mal genio que iba delante de él, se metió por una bocacalle, infló el globo y lo sujetó debajo de la chaqueta. Luego, al llegar junto al caballero en cuestión, dejó libre el globo.

El buen señor dio un salto y miró con ferocidad a su alrededor. Echó una mirada al pequeño colegial, de cara ingenua, que, evidentemente, no tenía en la boca ningún instrumento de tortura; luego, concentró su mirada preñada de furia y desconfianza, en las ventanas del piso superior de la casa vecina.

Guillermo estaba en sus glorias; se apresuró a encontrar otro peatón. Y el camino hasta el colegio le resultó agradabilísimo.

Al principio, tuvo no menos éxito en la escuela. Guillermo abrió su pupitre, inflando rápidamente el globo, cerró de nuevo y miró a su alrededor con su estudiada expresión de extraordinario asombro cuando el globo emitió su musiquilla. Exasperó por completo al profesor de francés.

—¡Que salga el que hace este ruido! —aulló.

Nadie salió, y el ruido continuó oyéndose a intervalos.

Fue el profesor de matemáticas quien descubrió, por fin, el globo y lo confiscó a su legítimo dueño.

—Espero —dijo el señor Brown, a la hora de comer— que te habrán quitado esa máquina infernal que poseías.

Guillermo respondió, tristemente, que sí se la habían quitado. Agregó que alguna gente parece no creer que constituya robo el quitarle las cosas a otras personas.

—Así, pues, ¿podremos tener un poco de paz esta noche? —preguntó su padre, con satisfacción—. Y no es que me importe a mí, porque voy a comer fuera —agregó el buen señor, dirigiéndose a su esposa—. La única cosa que compensa el aburrimiento de tener que comer invitado, es el hecho de que, durante un corto intervalo, se ve uno libre de Guillermo.

El muchacho agradeció el cumplido con una mirada torva y el misterioso comentario de que alguna gente siempre la tomaba con él.

Por la tarde, durante la clase, leyó un cuento que tuvo la bondad de prestarle su vecino. Guillermo no estudiaba en clase no porque tuviese algo que hacer, sino como señal de desafío al mundo entero. El cuento era, por añadidura, interesantísimo.

Empezaba el relato describiendo a un niño al que nadie comprendía y todos maltrataban. Luego el niño se escapó de casa. Se hizo marinero y, en pocos años, amasó una cuantiosa fortuna en las minas de oro. En el último capítulo regresó y perdonó a su familia/ regalándola un palacio y barcos cargados de oro.

Aquella historia causó gran impresión en Guillermo; todo, menos la última parte. Pensó que preferiría quedarse con el palacio él, hacer escasas visitas a su familia, durante las cuales escucharía sus humildes excusas y, tal vez, les diera una pepita de oro o dos; pero no muchas, a Ethel por lo menos. No estaba muy seguro de si llegaría algún día a perdonarlos. Y en su casa tendría la mar de cuartos llenos de globos chillones y trompetas, y no faltarían orugas y ratas blancas en abundancia, cosas que parecían molestar tanto en casa de sus padres. Además, siempre llevaría las botas sucias, y nunca se cepillaría el pelo, ni se lavaría. Finalmente, compraría docenas de automóviles y nunca le prestaría ninguno a Ethel.

Le sacó de su ensimismamiento y de su sueño de grandezas el maestro, quitándole el libro, con gran ira de su legítimo dueño.

Con el fin de expresar adecuadamente su disgusto, este último dejó caer por el cuello de Guillermo una bolita de papel secante, empapada en tinta. Este, al intentar vengarse, fue descubierto y castigado a quedarse media hora más en clase. El chico, entonces, dirigió su atención al libro de historia —que cogió al revés—, y volvió, sombrío, a su concepto misantrópico de la vida. Se comparó amargamente al héroe del cuento y decidió no perder un momento más de su vida en un ambiente que tan poco congeniaba con él. Tomó la determinación de escaparse de casa en cuanto le dejaran salir del colegio.

* * *

Echó a andar rápidamente por el camino que se alejaba de la población. El globo iba en su bolsillo. Había hecho el feliz descubrimiento de que el profesor de matemáticas se lo había dejado olvidado en su pupitre, y había vuelto a apropiárselo.

Pensó que tal vez llegara a la costa antes del anochecer y que estaría en las minas de oro antes de que transcurriese la semana. No suponía que se tardara mucho en hacer fortuna allí. Quizás estuviera de regreso antes de Navidad, y, ¡mecachis! ¡Ya se las pagaría la gente!

En primer lugar, no iría al colegio, y, luego, tendría muy buen cuidado de ver a quién daba pepitas de oro. Le daría unas cuantas al chico del carnicero y al cartero, y al que iba a casa a afinar el piano, y al deshollinador. Pero no daría ninguna a persona alguna de su familia, como tampoco a ninguno de los maestros. Trataría a la gente como esta le hubiese tratado a él. ¡Vaya si lo haría!

El camino de la costa parecía bastante largo y se estaba cansando. Anduvo por la cuneta para variar; luego se abrió paso a través de un seto y hasta cruzó un sembrado para atajar. Anochecía rápidamente y los ánimos de Guillermo empezaron a decaer.

Lo de hacer fortuna estaba muy bien; pero, entretanto, tenía frío y hambre y estaba cansado. Aún no había llegado a la costa y mucho menos a las minas de oro. Había que hacer algo. Recordó que el niño del cuento había pedido limosna por el camino, para llegar a la costa. Guillermo resolvió imitarle. Pero, de momento, no parecía haber por allí persona alguna a quien pedírsela. Lo único que tenía a la vista era un seto de espino y un espantapájaros en el sembrado cercano. Siguió, pues, andando con desconsuelo y decidiendo empezar su carrera de mendigo en cuanto viese lugar habitado.

Por fin, descubrió unas verjas de hierro y, entonces, asumiendo una expresión de sufrimiento resignado, capaz de conmover al corazón más duro, se internó por el paseo que arrancaba de las verjas. Ante la puerta principal se alisó el cabello —había perdido la gorra por el camino—, se estiró los calcetines y, finalmente, pulsó el timbre.

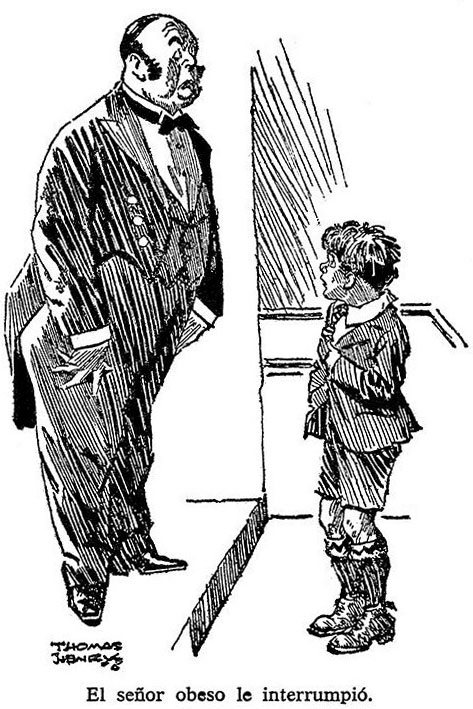

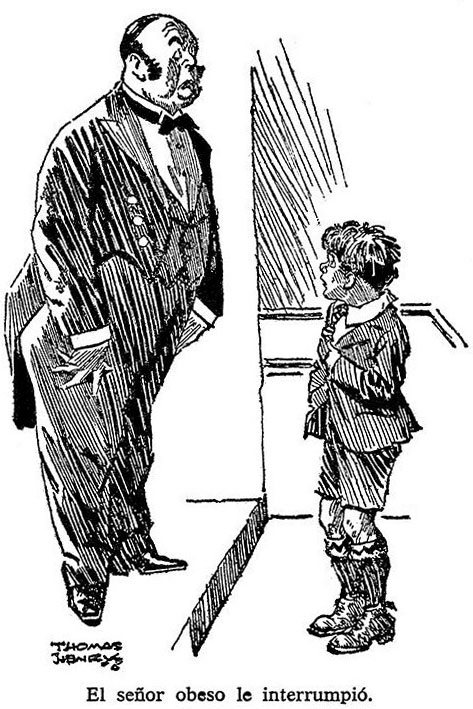

Después de un intervalo, un señor obeso, vestido de mayordomo, abrió la puerta y miró, con manifiesta ferocidad, a Guillermo, de pies a cabeza.

—¿Quiere hacerme el favor…? —empezó el muchacho, con voz quejumbrosa.

El señor obeso le interrumpió.

—Si eres el nuevo botones —dijo, majestuosamente—, ve a la puerta de atrás. Si no lo eres, lárgate de aquí.

Y, seguidamente, le cerró la puerta en las narices. Guillermo, sin moverse del escalón, debatió la cuestión unos momentos. Era ya de noche y estaba muy oscuro. Y le aguardaba mayor frío y mayor oscuridad. Decidió, sin vacilar lo más mínimo, ser el botones nuevo.

Buscó, pues, la puerta trasera y llamó con firmeza. Abrió una mujer ampulosa, con vestido de tela estampada y mandil.

—¿Qué quieres? —preguntó, agresiva.

Guillermo no se arredró, sino que aseguró con firmeza:

—Dijo que me presentara aquí si era el botones nuevo.

La mujer le miró con desaprobación.

—¿Has llamado a la puerta principal? —preguntó—. ¡Qué frescura!

Su desaprobación se convirtió a poco en desconfianza.

—¿Dónde está tu maleta?

—Ya vendrá —replicó Guillermo, sin vacilar.

—Estabas demasiado cansado para traértela tú, ¿eh? —dijo ella, con sarcasmo—. Está bien. Entra.

Guillermo obedeció, agradecido. Se encontró en una amplia, limpia y cálida cocina. Una criada pequeña de estatura pelaba patatas junto al artesón, y una doncella, vestida de negro, con toca blanca plisada y delantal también blanco, se empolvaba la nariz ante un espejo colgado de la pared. Las dos mujeres se volvieron para mirar a Guillermo.

—Aquí está el botones nuevo —anunció la cocinera—. Su ayuda de cámara le traerá las maletas más tarde.

La doncella le miró desde las enlodadas botas hasta el despeinado cabello y luego desde el despeinado cabello hasta las enlodadas botas.

—Tiene cara de chiquillo impertinente —observó, con orgullo, reanudando su interrumpida tarea.

Guillermo decidió, interiormente, que aquella muchacha no participaría en las pepitas de oro que había de encontrar.

La criada pequeñita rio y dirigió un guiño a Guillermo con intenciones evidentemente amistosas. Este le prometió «in mente», medio barco cargado de oro.

—Bueno, carasucia, basta de miradas insolentes —advirtió la doncella, que, sin volver la cabeza, por el espejo notaba las ojeadas del recién llegado.

—¿Has tomado el té ya? —le preguntó la cocinera al muchacho.

Este cobró nuevos ánimos.

—No —contestó, quejumbroso.

—Entonces, siéntate a la mesa.

Guillermo empezó a verlo todo de color de rosa.

Muy obediente, se sentó a la mesa y la cocinera le puso delante un gran plato de pan y mantequilla.

Guillermo echó mano al pan en seguida. La doncella le miró entonces con mayor desdén.

—Ha aprendido a comer en el parque zoológico —dijo, con conmiseración.

La criadita volvió a reír y a guiñarle el ojo a Guillermo. Este se había entregado por completo al placer de tragar y no hizo maldito el caso a la una ni a la otra. En aquel momento entró el mayordomo en la cocina.

Sometió al impávido Guillermo a otro largo examen.

—Cuando vuelvas a entrar en esta casa, muchacho —dijo, finalmente—, ten la bondad de recordar que la puerta principal está reservada para los señores y la de atrás para los mocosos.

Guillermo se limitó a mirarle fríamente por encima de una rebanada de pan. Mentalmente, le eliminó de la lista de los favorecidos con sus pepitas de oro.

El mayordomo miró, tristemente, en torno suyo.

—Todos son lo mismo —se lamentó—. No saben más que comer, comer y comer. Comen todo el día y toda la santa noche. Aún no lleva dos minutos en casa y ya ha empezado. ¡Comer, comer, comer! Hará saltar todos los botones de su uniforme en una semana, como le ocurrió a su antecesor. Te gusta comer más que trabajar, ¿verdad? —terminó, mirando sarcásticamente a Guillermo.

—Ya lo creo que sí —respondió el chico, con profundo convencimiento.

La criadita volvió a reír y la doncella exhaló un suspiro que expresaba su desdén y su hastío, mientras se pintaba un trazo muy fino sobre las cejas.

—Bueno, pues, si Su Excelencia ha acabado ya —dijo el mayordomo, con ponderada ironía—, le enseñaré su cuarto.

Guillermo era insensible a aquellas finuras, pero, como no tenía más gana, indicó que, efectivamente, ya había terminado.

Se lo llevaron, pues, a un cuartito minúsculo. Sobre el respaldo de una silla estaba colgado un uniforme de botones.

—Ropa —explicó brevemente el mayordomo—. Tu uniforme. Póntelo lo más aprisa que puedas; hay un invitado esta noche.

Guillermo se lo puso.

—Eres más pequeño que el anterior —dijo el mayordomo, examinándole—. Te cuelga un poco y te queda ancho. Pero es igual. Con una semana o dos de hartarte de comer, con toda seguridad lo reventarás, conque más vale que te esté un poco grande ahora. Anda, ven. ¿Quién te va a traer tus cosas?

—Un… un amigo —explicó Guillermo.

—Me parece que, «en efecto», es mucho pedir que cargues tú con tu propio equipaje en estos tiempos. Supongo que eres bolchevique, ¿no?

Guillermo condescendió hasta el punto de dar explicaciones.

—Soy buscador de oro —dijo.

—¡Caramba! —exclamó el mayordomo.

Guillermo bajó de nuevo a la cocina.

El mayordomo abrió una puerta que daba a una pequeña despensa.

—Aquí es donde trabajas —dijo, y luego, señalando la gran cocina, agregó—: Y aquí donde vives. No tienes entrada en la sala de la servidumbre.

Esto último lo dijo con gesto de soberbia.

—¡Ah! —exclamó Guillermo.

—Más vale que te pongas a trabajar en seguida —prosiguió el mayordomo—, hay que limpiar todos esos cuchillos. Aquí tienes un mandil, la tabla de limpiar cuchillos y el polvo para darles brillo.

Encerró al aturdido muchacho en la despensita aquella y se volvió a la cocinera.

—¿Qué piensa usted de él? —preguntó a esta.

—Tiene aspecto de ser uno de esos muchachos que dan mucho quehacer —respondió la interpelada, sombría.

—No es de «clase» —confirmó la doncella, arreglándose el mandil plisado—. Me sorprende cómo un chiquillo puede crecer y convertirse en un hombre de experiencia, de sentido común y liberal como usted, señor Biggs.

El señor Biggs se enderezó la corbata.

—Verá usted… ¡Ejem! Es que cuando yo era niño, no era como ese.

En aquel momento se abrió la puerta de la despensa y asomó el rostro de Guillermo, adornado, literalmente, de polvo de limpiar cuchillos.

—He limpiado algunos de los cuchillos —dijo—. ¿Hago alguna otra cosa y acabo después los demás?

—¿Cuántos has limpiado? —preguntó, prudentemente, el señor Biggs.

—Uno o dos —dijo Guillermo, con vaguedad; pero seguidamente, como queriendo hablar con exactitud, agregó—: Bueno, dos. Pero ya estoy cansado de limpiar cuchillos.

La criadita emitió un grito de encanto y la cocinera exhaló, en cambio, un profundo suspiro.

El mayordomo, por su parte, avanzó lenta y majestuosamente hacia la despeinada cabeza del muchacho, que aún asomaba a la puerta.

—Acabarás esos cuchillos, muchacho —dijo—, o…

Guillermo estudió unos momentos el peso y el tamaño del señor Biggs.

—Está bien —manifestó, pacíficamente—; acabaré los cuchillos.

Desapareció, cerrando la puerta de la despensa tras él.

—Va a ser una verdadera preocupación —anunció la cocinera—. Ya lo verán.

—Preocupación es poco —dijo el señor Biggs.

—Tormento —sugirió la doncella.

—Esa palabra me parece más adecuada.

En aquel momento volvió a asomar la cabeza de Guillermo.

—¿A qué hora es la cena? —preguntó.

Se retiró precipitadamente al oír la carcajada de la criada y el rugido de ira del mayordomo.

—Más vale que vayas a pelar las patatas en la despensa —sugirió la cocinera a la criada—. Así estaremos en paz aquí y podrás encargarte de que el chico trabaje.

La criada no se lo hizo repetir. Se retiró, alegremente, a la despensa.

Guillermo se hallaba sentado junto a la mesa, jugando con un cuchillo. Había hecho experimentos con el polvo de limpiar los cuchillos, mezclándolo con agua, y los pequeños flanes que había obtenido como resultado, formaban una hilera sobre la repisa de la chimenea. También había paladeado el polvo en cuestión, como lo demostraba, elocuentemente, la oscura mancha que tenían sus labios. Tenía todos los pelos de punta, como le ocurría siempre que la vida le resultaba difícil. Él inició la conversación.

—Le sorprendería saber quién soy, en realidad —dijo.

La joven soltó una risita.

—¡Caramba! ¿Pues, quién eres? —preguntó.

—Un buscador de oro —repuso Guillermo—. Tengo barcos y más barcos llenos de oro. Es decir, los tendré muy pronto. A «él» no le voy a dar ni una —señaló hacia la puerta—, como tampoco daré nada a ninguno de los que están ahí fuera.

—¿Y a mí? —inquirió la criada, guiñándole un ojo al gato, que estaba cerca y era el único ser viviente con quien podía compartir su deseo burlesco allá dentro.

—Para usted —respondió el muchacho, con generosidad—, habrá muchas pepitas de oro. Mire…

Con un gesto principesco, cogió el cuchillo y se cortó tres botones de la larga hilera que tenía la chaqueta, y se los dio.

—Quédese usted con estos y servirán como una especie de prenda, ¿sabe? Cuando regrese a mi casa rico, enséñeme los botones y así me acordaré y le daré las pepitas, ¿sabe? Y, tal vez, me case con usted —prometió—, si no me he casado ya con otra.

La criada, luego que hubo escuchado todo aquello, asomó la cabeza a la puerta.

—Está chiflado —aseguró a los demás—. Es un encanto oírle hablar.

Pero fue imposible hablar más, porque en aquel momento sonó el timbre de la puerta principal y llegó el invitado.

El señor Biggs y la doncella se fueron a hacerle los honores. Por su parte, la criada corrió a ayudar a la cocinera a preparar las fuentes, con lo que Guillermo se quedó sentado en la mesita de la despensa, haciendo dibujos en el polvo de limpiar cuchillos.

—¿Qué estaba haciendo ese mocoso? —le preguntó la cocinera a la criada.

—Nada… sólo hablar. Pero el niño se las trae.

—Si has acabado los cuchillos —gritó entonces la cocinera a Guillermo—, busca por ahí en el suelo y encontrarás unas botas y zapatos que limpiar. Los cepillos y el betún están en el vasar[3].

Guillermo se puso en pie apresuradamente. Pareciéndole que las botas resultarían más interesantes que los cuchillos, ocultó cuidadosamente el montón de estos que aún tenía sucios detrás de la caja donde se guardaban. En seguida empezó con las botas.

El mayordomo volvió a aparecer por la cocina.

—¿Está preparada la sopa? —preguntó—. El invitado entra, en este momento, en el comedor. Es un amigo del señor. Parece buena persona.

Guillermo, allá en la despensa, había ya cubierto un cepillo de betún y lo estaba aplicando, en gruesas capas, a las botas y a los zapatos. Gran parte se le adhería a las manos.

Y entonces el mayordomo se asomó a mirarle.

—¿Qué ha sido de tus botones? —preguntó con severidad.

—Se han caído.

—Han saltado, querrás decir. Ya lo dije yo en cuanto te vi. Afirmé que reventarías el traje de tanto comer en una semana. Bueno, pues lo has reventado a fuerza de comer en diez minutos.

—Comiendo y destrozándose la ropa —comentó, sombrío, el hombre, volviendo a la cocina—. Es lo único que saben hacer los chicos… Comer y destrozar la ropa.

Se fue con la sopa y Guillermo se quedó con las botas.

Nuestro amigo se estaba ya cansando de ellas. Las había cubierto todas con una gruesa capa de betún y no sabía qué hacer después de esto.

Mas, de pronto, se acordó del globo que tenía en el bolsillo de la chaqueta, arriba en el cuarto. Fuese, silenciosamente, a buscarlo y pronto regresó con él a la despensa. Tal vez aquello aliviaría la monotonía de su existencia.

No tardaron en regresar el señor Biggs y la doncella con los platos sucios. Y entonces, inesperadamente, resonó en la cocina un chillido atiplado que se fue apagando, aunque con penetrante sonido.

La doncella exhaló un grito de terror.

—¡Cielos! —exclamó a su vez la cocinera—. ¡Alguien está atormentando al pobre gato! Será ese endiablado muchacho.

El mayordomo abrió al punto la puerta de la despensa. Guillermo estaba en pie, con un globo inflado en la mano.

El mayordomo se acercó a él.

Y amenazó:

—¡Si vuelves a hacer sonar esa «cosa», maldito crío, te…!

Adelantó, amenazador, el rostro hasta casi pegarlo al de Guillermo. Y el chico, obrando por brusco e irresistible impulso, cogió el cepillo lleno de betún y se lo plantó en la cara al señor Biggs.

Hubo un momento de silencio, en el que el mayordomo miró, horrorizado, al muchacho.

Luego, se abalanzó sobre él…

* * *

En el comedor se hallaban sentados los señores de la casa y su invitado.

—¿Llegó el botones nuevo? —le preguntó el señor a la señora.

—Sí —repuso ella.

—¿Es bueno?

—No parece haber creado una impresión muy favorable en Biggs. Pero ya sabes que eso ocurre siempre.

—El niño humano —intervino entonces el invitado— se nos envía como castigo. Yo tengo uno y aun cuando es mi propio hijo, me faltan palabras para describir la atmósfera de paz y de alivio que hay en la casa cuando él se halla ausente.

—Sin embargo, me gustaría conocer a su hijo pequeño —dijo el anfitrión.

—Seguramente le conocerá usted tarde o temprano —dijo el invitado, en tono sombrío—. Toda la vecindad le conoce más pronto o más tarde. No se oculta. Yo, personalmente, prefiero a la gente que no le conoce. Esa, por lo menos, no puede formar juicios arbitrarios de mí, fundándose en lo que conocen de él.

En aquel momento entró el mayordomo con una carta.

—No hay contestación —dijo.

Y se marchó.

—Con su permiso —indicó la señora, abriéndola—; es de mi hermana. «Espero —leyó, en voz alta—, que no te habrá causado demasiadas molestias el que no se haya presentado el botones que te busqué. Tiene un constipado bastante fuerte…». Pero ¡si ha venido aquí! —agregó la buena señora, asombrada.

Y, en aquel momento, se oyó un grito de ira, seguido de un chillido lejano y, finalmente, un rumor de pasos que corrían, acercándose…

—Será una revolución —dijo el invitado, con hastío—. Los comunistas se nos echan encima.

Como contestándole, se abrió de golpe la puerta y entró en el comedor un niño con un cepillo lleno de betún en una mano y un globo inflado en la otra. Estaba hecho un cromo. Le faltaban tres botones del uniforme y tenía el rostro embadurnado de betún y de polvo de limpiar cuchillos.

Tras él corría el mayordomo obeso, con el rostro morado de ira, bajo una enorme mancha de betún.

El muchacho dio la vuelta a la mesa, corriendo, resbaló en el suelo encerado y, al ir a desplomarse, echó los brazos con desesperación al cuello del invitado, con lo que hizo caer al suelo a este y a la silla.

En el repentino silencio de paralizado asombro, invitado y niño permanecieron sentados en el suelo, mirándose. Luego, la mano izquierda del muchacho soltó el globo, que había logrado salir con bien de las vicisitudes de la huida, y un aullido agudo rasgó el silencio.

Los señores de la casa miraban a su alrededor con aturdido asombro.

Al mirar el invitado al niño, apareció en su rostro una expresión de asombro, luego de incredulidad y, por fin, de furor intenso. Y al contemplar el niño al invitado, surgió en su rostro una expresión de asombro, luego de incredulidad y, por fin, de desaliento.

—¡Dios santo! —exclamó el invitado—. ¡Es «Guillermo»!

—¡Vaya! —exclamó el botones—. ¡Es «papá»!