Durante toda la historia de la humanidad se ha buscado la llamada panacea universal, el ungüento amarillo, ese remedio para todo. Y esa búsqueda ha ido cristalizando en la aparición de ciertos remedios de fama más o menos efímera, como fueron el cuerno de rinoceronte, al que se consideraba capaz de curar por sí mismo todas las patologías que se pueden encontrar en un tratado médico. También se llegaron a combinar todo tipo de sustancias y se crearon ciertas mixturas que intentaron ser reconocidas posteriormente como curadoras de todo tipo de envenenamientos y males o como portadoras de múltiples y especiales beneficios para la salud humana. Algunas de ellas llegaron a contener más de setenta y una sustancias diferentes, siendo ejemplos clásicos el mitridaticum o triaca de mitrídates, la triaca de Nicandro, la gran triaca de Galeno, el philantropos o el arconticón. Nuevos remedios universales han surgido, y surgirán, como «la quintaesencia del sol químico» del español del siglo XVII Matías Beinza, el «remedio philosóphico espagírico» de Juan Martínez de Zalduendo y el «agua de vida» promocionada por Luis Aldrete y Soto, que alcanzó una gran difusión. También fuera de nuestras fronteras destacó el llamado compuesto vegetal de Lydia E. Pinkham, que tuvo un éxito clamoroso posiblemente debido a su alto contenido en whisky. Pero quizás el medicamento milagroso que más éxito tuvo durante aquellos siglos oscuros fue, sin duda, la momia, preparado con restos mortales de personas ajusticiadas, preferentemente pelirrojas o, preferentemente, traído de Egipto y otros países árabes.

El llamado polvo de momia, fabricado en Egipto, y que se presentaba en forma de trozos de cadáver, como pasta negruzca, o en polvo, fue denunciado por el célebre médico Ambrosio Paré (1517-1590), considerado el padre de la medicina moderna, pero sus contemporáneos no le hicieron caso. Su colega Gui de la Fontaine conoció, por boca de sus fabricantes, que los cuerpos utilizados no eran como se creía en Europa los de las antiguas momias faraónicas sino los de cadáveres absolutamente recientes. He aquí cómo lo explica Paré. «Un día, hablando con Gui de la Fontaine, médico célebre del rey de Navarra, y sabiendo que había viajado por Egipto y la Berbería, le rogué que me explicase lo que había aprendido sobre la momia y me dijo que, estando el año 1564 en la ciudad de Alejandría de Egipto, se había enterado que había un judío que traficaba en momias; fue a su casa y le suplicó que le enseñase los cuerpos momificados. De buena gana lo hizo y abrió un almacén donde había varios cuerpos colocados unos encima de otros. Le rogó que le dijese dónde había encontrado esos cuerpos y si se hallaban, como habían escrito los antiguos, en los sepulcros del país, pero el judío se burló de esta impostura; se echó a reír asegurándole y afirmando que no hacía ni cuatro años que aquellos cuerpos, que eran unos treinta o cuarenta, estaban en su poder, que los preparaba él mismo y que eran cuerpos de esclavos y otras personas. Le preguntó de qué nación eran y si habían muerto de una mala enfermedad, como lepra, viruela o peste, y el hombre respondió que no se preocupara de ello fuesen de la nación que fuesen y hubiesen muerto de cualquier muerte imaginable ni tampoco si eran viejos o jóvenes, varones o hembras, mientras los pudiese tener y no se les pudiese reconocer cuando los tenía embalsamados. También dijo que se maravillaba grandemente de ver cómo los cristianos apetecían tanto comer los cuerpos de los muertos. Como De la Fontaine insistiese en que le explicase cómo lo hacía para embalsamarlos, dijo que extraía el cerebro y las entrañas y hacía grandes incisiones en los músculos; después los llenaba de pez de Judea, llamada Asfaltites, que con viejas tiras de ropa mojadas en dicho licor los colocaba en las incisiones y vendaba separadamente cada parte y cuando esto se había hecho envolvía todo el cuerpo en un trapo impregnado del mismo licor. Una vez efectuado todo esto los metía en cierto sitio y les dejaba que se “confitasen” dos o tres meses. Finalmente, De la Fontaine le dijo que los cristianos estaban bien engañados al creer que los cuerpos momificados fuesen extraídos de sepulcros antiguos y el judío respondió que era imposible que Egipto pudiese proporcionar tantos millares de cuerpos como eran pedidos por los cristianos, pues es falso que en aquellos días se embalsamase a nadie, pues el país estaba habitado por turcos, judíos y cristianos, que no acostumbraban a usar tal tipo de embalsamamiento, como era habitual en los tiempos en que reinaban los faraones».

Una inglesa llamada Johanna Stevens decía poseer un remedio absoluto para los cálculos de vejiga. Un día, optó por hacer público su secreto por la suma de cinco mil libras. Consiguió que mediante una ley parlamentaria se le pagara dicha suma, y en 1739 se publicó la llamada «Receta de Stevens», que resultó una mezcla de cáscaras de huevo, jabón y caracoles, aderezada con diversas plantas y hierbas.

Como la historia se repite, en 1806 el Ayuntamiento de Nueva York entregó un premio de mil dólares a un tal John M. Crous por su llamado «Descubrimiento contra la Rabia», compuesto a base de quijada de perro pulverizada, lengua desecada de potro recién nacido y limaduras de cobre de una moneda inglesa de un penique acuñada durante el reinado de Jorge I.

Algunos instrumentos curativos adquirieron temporalmente cierta fama, como fueron la cama paridera o la silla reumática de Cagliostro. Pero quizá los más conocidos fueron los propuestos por el escocés James Graham (1745-1794), establecido en Londres, y que constituye por sí mismo uno de los capítulos más conocidos del charlatanismo en la historia de la medicina. Se inició con poca fortuna con unos baños de lodo, así como un trono magnético y una bañera eléctrica, aunque su fama le llegó a partir de 1778, cuando presentó en Inglaterra la llamada gran cama celestial, mueble por medio del cual afirmaba que podía curar la infertilidad de las parejas sin hijos así como engendrar de paso a niños de la más perfecta belleza. Aquel insólito lecho estaba formado por seiscientos kilos de imanes que, según se decía, renovaban el vigor sexual y proporcionaban al tálamo una suave vibración, que propiciaba un plácido sueño. La cama estaba dotada, además, de un sistema de pipas de órgano de modo tal que emitieran sonidos al compás del ardor amatorio, los cuales se incrementaban lógicamente a medida que la pasión fuera subiendo de tono. Estaba instalada en el llamado Templo de la Salud, en Londres, a disposición del público, y dormir en ella una noche costaba cincuenta libras, pero no se permitía su uso a parejas. Aquel supuesto doctor supo atraerse una elegante clientela a su Templo de la Salud, inaugurado en 1780 y consagrado a los elevados fines de conservar y devolver la salud, incluyendo espectáculos públicos y funciones musicales destinadas a excitar la sensualidad de los pacientes. Una de las más famosas diosas de la salud que bailaba desnuda alrededor de tan famoso lecho celestial fue lady Emma Hamilton, la luego conocida amante del almirante Nelson.

A mediados del siglo XVIII, un famoso naturalista inglés llamado John Hill preconizaba el uso de la raíz de bardana para el tratamiento de la gota. Para ello publicó un libro en el cual enseñaba a preparar las tisanas que, según este autor, producían una curación efectiva y segura de la gota en el cien por cien de los casos. Fue tal el éxito que tuvo el libro que en 1758 se llegaron a reimprimir seis nuevas ediciones. Finalmente, John Hill se labró una buena fortuna y murió a la edad de sesenta y siete años…, debido, eso sí, a un agudo acceso de gota.

Mitos y engaños clamorosos concernientes a la salud ha habido muchos. Uno de los más destacados fue indudablemente el Elixir de la Eterna Juventud, que pretendidamente había sido descubierto por el conde de Saint-Germain (1696?-1784), que brilló en la corte de Luis XV, personaje inteligente como él solo, buen conversador y versado en ciencia, arte e historia, que pretendía haber descubierto este maravilloso elixir gracias al cual llevaba unos dos mil años en este mundo. En realidad, lo único cierto que se sabe sobre este personaje es que murió en la corte del príncipe de Hesse-Kassel en 1784. Posteriormente, uno de sus amigos y discípulos, el siciliano Giuseppe de Balsamo, se dio a conocer con el nombre de conde de Cagliostro, personaje que se atribuía la capacidad de curar las enfermedades más difíciles, de hacerse invisible a voluntad y transmutar metales en oro. Como no podía ser menos, retomó la patraña de su mentor sobre el elixir de la eterna juventud, llegando a publicar en un panfleto titulado «Sécret de la régénération ou perfection physique», donde recomendaba retirarse al campo, seguir una severa dieta durante un mes y tomar dosis escalonadas de su maravilloso elixir, de forma que tras un período crítico de fiebre, delirios, pérdida de cabello y dientes, y tras tomar finalmente un baño caliente, la persona se encontraría rejuvenecida cincuenta años (eso sí, con todo su pelo y sus dientes otra vez), pudiendo repetirse el proceso hasta cumplir los 5557 años sin problemas.

El médico americano Eliseo Perkins (1741-1799) inventó en el año 1798 el llamado Tractor de Perkins, consistente en una especie de compás u horquilla con un extremo puntiagudo y otro romo hecho de combinaciones de diferentes metales como cobre y cinc, oro y hierro o platino y plata. El instrumento se pasaba por las zonas doloridas y se suponía que el dolor desaparecía inmediatamente al desviar la electricidad animal acumulada. Este método curativo se conoció con el nombre de perkinismo.

En el anuncio con que el creador de la Coca Cola, el farmacéutico John Pemberton, promocionaba en 1896 su French Wine Coca se lee: «Para los desafortunados que son adictos al hábito de la morfina o del opio, o al consumo excesivo de estimulantes alcohólicos, el French Wine Coca ha probado ser una bendición». El interés por paliar esta adicción no es casual, pues el propio John Pemberton era adicto a la morfina.

Aprincipios del siglo XIX se descubrió que la pelagra, una enfermedad típica de gente pobre, es debida a una carencia vitamínica. Pero un estudio posterior en diez años vino a «probar» que la enfermedad era de origen genético. Para el eugenista Charles Davenport (1866-1944), principal autor de tal estudio, los pobres estaban enfermos a causa de sus genes y no a causa de una deficiencia alimenticia. Así pues, era inútil establecer un salario mínimo para que pudieran alimentarse correctamente.

Un artículo del psicólogo Arthur Jensen (1923) en la Harvard Educational Review, titulado «¿Cuánto podemos esperar mejorar el cociente de inteligencia y el fracaso escolar?» (1969) estaba destinado a explicar el «fracaso de los programas de educación destinados a los negros» a partir de que la inteligencia era determinada en un 80% por la herencia, y que los negros eran sistemáticamente menos inteligentes que los blancos. Muchos científicos refutaron ese artículo, lleno de errores tanto teóricos como de procedimiento. Pero, además, unos años después, un estudio demostró que las ciento cincuenta y nueve referencias del artículo sobre las que se apoyaba la demostración habían sido sistemáticamente tergiversadas. Jensen había hecho decir a los autores de esas referencias lo contrario de lo que habían dicho realmente. En el libro El CI en la meritocracia de Herrnstein, publicado en 1973, se cometieron los mismos fraudes, y el procedimiento se usó nuevamente en el famoso libro The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life de Richard J. Herrnstein y Charles Murray, donde se «prueba» que hay una diferencia significativa en la distribución de la inteligencia de negros y blancos (obviamente, a favor de los blancos). Para completar el desaguisado, el 15 de diciembre de 1994, el Wall Street Journal publicó un manifiesto titulado «Mainstream Science and Intelligence» (el punto de vista mayoritario de los científicos sobre la inteligencia), firmado por cuarenta y nueve norteamericanos y tres ingleses, entre ellos numerosos profesores universitarios, presentados como «expertos en inteligencia y temas conexos». Lo esencial de su mensaje se articula alrededor de dos suposiciones: 1) Los genes representan un papel mucho mayor que el medio en el nivel intelectual, medido por los test de cociente de inteligencia; 2) esos genes podrían ser responsables de las diferencias de CI entre negros y blancos. Según esos autores, este manifiesto está destinado a corregir algunos de los errores cometidos por aquellos que, en los medios de comunicación o las publicaciones científicas, criticaron el trabajo citado de los norteamericanos Richard J. Herrnstein, profesor de psicología en Harvard, y Charles Murray, doctor en ciencias políticas. Este libro se transformó en un best seller y ataca un problema muy sensible en Estados Unidos: las diferencias entre negros y blancos en los temas de la inteligencia y de la criminalidad. El menor cociente de inteligencia de los negros, de base genética, sería el origen de sus menores éxitos en la escala social y de su tasa de criminalidad mayor. El manifiesto pretendía, mediante las afirmaciones garantizadas por cincuenta y dos notables, regular uno de los puntos más calientes de la intersección entre las ciencias sociales y biológicas, y cerrar el debate con un argumento de autoridad (lo que es totalmente acientífico).

En los comienzos de la medicina legal, los científicos trataron de resolver dos problemas fundamentales asociados con el estudio de la sangre. El primero era poder descubrir, una vez pasado cierto tiempo, si ciertas manchas eran de sangre o no. El segundo consistía en determinar si la sangre era humana o no, ya que en muchas ocasiones la aparición de manchas de sangre frescas eran justificadas por los sospechosos como el resultado del sacrificio de un animal. En 1829, el francés Barruel creyó haber descubierto un método para distinguir la sangre humana de la animal. Con él llamó la atención general. Cuando, en el transcurso de un experimento, Barruel hirvió sangre de buey en ácido sulfúrico, creyó percibir un típico olor a establo de vacas. Poco después trató con ácido sulfúrico la sangre de un suicida. Y entonces, según una crónica de la época, notó «un olor tan fuerte a sudor humano, que Barruel se vio obligado a abandonar el laboratorio durante unos minutos». Posteriormente, el francés fue desarrollando un sistema de olores: con el ácido sulfúrico, la sangre de hombre producía un olor típico «a hombre» y la de mujer olería a sudor femenino; la sangre de cordero se caracterizaría, naturalmente, por el olor a lana, y la de cerdo, por el olor a pocilga; la sangre de rana tendría el olor característico de los juncos que rodean los pantanos. El método de Barruel, considerado con toda seriedad durante bastante tiempo, acabó por resultar falso. Que a nadie le extrañe.

A mediados del siglo XIX, la novedad eran los cristales azules, un remedio maravilloso contra toda clase de enfermedades. El tratamiento era muy simple: el enfermo se tumbaba al sol y los rayos se filtraban a través de una lámina de cristal azul. Eso era todo… Queda claro que cuando el vidrio coloreado se vulgarizó, desaparecieron misteriosamente las propiedades curativas de los cristales azules. Muy parecido era el tratamiento con luz violeta (no confundir con la ultravioleta, método válido hoy en día para determinados trastornos), que consistía simplemente en exponerse a la luz de una bombilla eléctrica de color azul.

El mecánico alemán Karl Baunscheidt (1809-1873) desarrolló un método curativo denominado baunscheidtismo basado en el estímulo de zonas de la piel mediante un «despertador de la vida» que hacía que las sustancias patógenas se separaran de los humores vitales, estimulando así las funciones orgánicas. El invento consistía en un artilugio lleno de agujas finas y cortas que mediante un mecanismo de resortes y muelles pinchaban la piel de forma superficial; lógicamente, este aparato se acompañaba de un complemento con el que había que untar la piel previamente, que se llamaba aceite original baunscheidt.

John Snow fue un médico inglés que, pese a ser uno de los precursores del uso de la anestesia, así como de las prácticas higiénicas en entornos médicos, ha pasado a la historia como el padre de la epidemiología moderna por su trabajo frente de la epidemia de cólera de Londres en 1854, cuando fue capaz de identificar la fuente. Sin embargo, la investigación histórica reciente ha hecho replantearse su trabajo en esta epidemia. La revisión de los datos recogidos por el propio Snow aquel 1854 ha llevado a la conclusión de que la epidemia de cólera ya se estaba desvaneciendo antes de que la bomba de agua identificada por Snow fuera inutilizada. Todo esto ha hecho tirar de la cuerda hasta llegar a la conclusión de que el estudio de Snow no se basó fundamentalmente en las pruebas existentes, sino en su propia fe en la teoría de que la enfermedad estaba causada por gérmenes (muy impopular en la época). Aquel brote de cólera forzó la aparición de nuevas leyes de higiene, que se orientaron a la mejora de la calidad del agua y el aire al que se exponían los ciudadanos británicos. Algunas de las leyes se centraron en el alcantarillado y los sistemas de tratamiento de aguas, mientras que otras amenazaron fuertemente a las fábricas a lo largo y ancho del país, debido al fuerte crecimiento de las emisiones de gases que en algunos puntos de Inglaterra llegaban a cubrir ciudades enteras. Sorprendentemente, cuando estas leyes comenzaron a prosperar, Snow salió en defensa de todas las fábricas que se oponían a la legislación, afirmando que los trabajadores no podían verse afectados por la contaminación atmosférica. En ese momento, Snow perdió toda la credibilidad que había ganado pocos años antes al identificar la fuente del cólera. Todas las conclusiones que Snow sacó se fundamentaron en la poco científica razón de suponer que todas las enfermedades se transmitían únicamente por el agua, llevando al máximo la teoría de los gérmenes como únicos causantes de cualquier enfermedad. Esta extrapolación absurda llevó a gran parte de la comunidad científica a criticar duramente a Snow, viéndose su imagen relegada a un segundo plano en la historia de la ciencia.

Los supositorios con elementos radioactivos de la foto garantizaban a toda persona que se los introdujese (cánceres y quemaduras aparte), habilidad mental y capacidad de vivir y amar en el más amplio sentido de la palabra. Vamos, que era una especie de viagra pero por vía anal.

A finales del siglo XIX surgieron muchas teorías médicas y muchos tratamientos basados en ellas que podrían clasificarse dentro del capítulo de los absurdos o simplemente de las tonterías. Un ejemplo es la llamada bioscopia propuesta por el doctor francés Collongues. Aunque técnicamente la bioscopia (del griego bios, ‘vida’, y skopein, ‘observar’) sería el examen del cuerpo para demostrar la existencia de vida, este médico lo entendía como una técnica para curar las enfermedades del estómago y el hígado. En sus propias palabras: «La bioscopia tiene por objeto el estudio de la fuerza motriz que anima la vida de nutrición bilateral, tomando como medida de esta fuerza el trabajo higrométrico de las manos, comparado matemáticamente cuatro veces seguidas entre la mano derecha y la izquierda en tiempos iguales y a temperatura caliente…». Está muy claro.

A principios del siglo XX, se puso a la venta en Estados Unidos un fármaco conocido como Radithor para el tratamiento de la dispepsia, la hipertensión, la impotencia y más de ciento cincuenta enfermedades endocrinas. El fármaco provocó muchas bajas entre los consumidores, ya que uno de sus ingredientes era una tinta radiactiva sintetizada con radio 226 y 228.

La llegada de la luz eléctrica fomentó nuevos métodos curativos engañosos. Uno de los más extendidos fue el anillo magnético, consistente en un hierro en forma de aro que se colocaba en el cuello y se enchufaba a la red eléctrica, con lo que se creaba un simple electroimán. La teoría decía que el influjo magnético actuaría sobre el hierro de la sangre cuando pasara hacia la cabeza.

John Romulus Brinkley, posteriormente John Richard Brinkley (1885-1942), fue un médico estadounidense controvertido que experimentó en clínicas de varios estados con xenotrasplantes de testículos de chivos en seres humanos como medio para curar la disfunción eréctil. Asimismo, fue un pionero en la radiofonía y la publicidad que dio inicio a la era de la radio en la frontera mexicana. Si bien fue despojado de su licencia para ejercer en algunos estados, Brinkley, un personaje muy popular, se lanzó como candidato para gobernador de Kansas en dos oportunidades, una de las cuales casi ganó. El ascenso de Brinkley a la fama y fortuna fue tan precipitado como su caída. En el apogeo de su carrera, había amasado millones de dólares y lujosos automóviles; sin embargo, murió enfermo y casi sin un centavo, debido a la gran cantidad de demandas por negligencia, muerte y fraude en su contra.

A principios de 1928, el profesor Bordier, de la Universidad de Lyon, presentó ante sus colegas un curioso aparato con el que aseguraba que podía curar resfriados en cuestión de minutos. El aparato constaba de unos cables eléctricos que se introducían por la nariz del paciente y se aplicaba una corriente eléctrica de alta frecuencia. El supuesto resultado: la congestión se aliviaba y la corriente aniquilaba a los gérmenes sin dañar la nariz.

Cuando se deseó popularizar en Estados Unidos la vacuna antidiftérica, a partir de 1930, unos periodistas a sueldo inventaron que en Nome, Alaska, se había declarado una epidemia de dicha enfermedad que sólo podía ser atajada enviando urgentemente un suministro del nuevo suero, recién creado por la gran industria farmacéutica, que deseaba rentabilizar pronto la inversión. Aunque se sabía poco todavía de los efectos del medicamento, convenía lanzarlo con gran ruido y que se vendiese cuanto más mejor. Los diarios fueron calentando al público e informando cada día de nuevos progresos de la supuesta enfermedad y de la angustia de la población. Resultó además que Alaska quedó aislada por las tormentas y no había otro modo de llegar hasta Nome que mediante un trineo tirado por perros. Se buscaron los perros adecuados y se les fotografió para los periódicos. Resultó que uno de ellos, Balto, tenía cualidades fotogénicas semejantes a las de su coetáneo Rin-tin-tín o a la de la más moderna Lassie. La prensa reseñó detalladamente todos los aspectos de su vida. Finalmente, el trineo de Balto partió dispuesto a franquear la llanura helada para llevar los medicamentos a la atribulada población. Los periódicos fueron refiriendo cuánto camino recorría cada día: faltan veinte millas, faltan diez, faltan cinco… ¡Llegó Balto! Con todo eso, el público estuvo hablando del nuevo suero antidiftérico y se discutieron más las gracias de aquel perro que las cualidades del fármaco. Parece que el fármaco se vendió a mansalva y que, poco contrastado todavía por los laboratorios oficiales, causó centenares de muertes, incluso entre el personal sanitario. Luego se averiguó que en Alaska no había habido ni epidemia ni trineo ni perro ni nada.

Antes de llegar al fin de la primera mitad del siglo XX, se comercializó en Estados Unidos con gran éxito el Vitalizer, un aparato fraudulento, supuestamente revitalizador, consistente en una linterna eléctrica unida a una varilla de metal por un cable. Esta varilla se introducía por el ano del usuario, encendiéndose a la vez la linterna. De este modo, una corriente eléctrica recorría todo el cuerpo, llevando, según los estafadores que lo lanzaron al mercado, la juventud y la revitalizada fuerza al cuerpo de quien siguiera este sencillo aunque extraño procedimiento.

En los años cincuenta se comercializaron un buen número de drogas sintéticas, y una de ellas, el meprobamato, derivado del petróleo, se anunció como la «píldora feliz, que otorga felicidad moral y no produce adicción». Es un depresor del sistema nervioso central resistente a las enzimas gástricas e intestinales, por lo que es absorbido y distribuido rápidamente por el organismo. Tres años más tarde, el síndrome de abstinencia de la droga comercializada bajo el nombre de Miltown era comparado al del alcohol y los barbitúricos, lo que no impidió que en 1965 se vendieran, sólo en los Estados Unidos, seiscientas toneladas para tratar el insomnio, los espasmos musculares y la ansiedad.

Después aparecieron las benzodiacepinas Valium, Diacepam, Rohipnol…, cuyos síndromes de abstinencia eran un peligroso cóctel de temblores, náuseas, anorexia, insomnio, depresión y crisis convulsivas. De todas estas drogas, la más famosa fue el Softenón, una talidomida, sedante que produjo una epidemia de malformaciones fetales: sólo en Alemania se produjeron diez mil nacimientos de fetos con graves deformidades. Incluso después de que surgiera el escándalo y en todo el mundo la palabra talidomida fuese tristemente famosa, muchas embarazadas continuaron tomándola por el simple hecho de que su presencia en la composición no constaba en las etiquetas.

En 1961, el ginecólogo y obstetra australiano William McBridge (1927) escribió una carta a la revista The Lancet en la que relacionaba el nacimiento de niños deformes con el consumo de talidomida por las madres gestantes. Esto le reportó fama y fortuna. En 1981 quiso repetir la hazaña e imputó los mismos efectos a otro medicamento prenatal comercializado por la multinacional Merrel Dow con el nombre de Debendox, pero fue descubierto falsificando los resultados de experimentos con dicho medicamento. Parece que había involucrados intereses comerciales y económicos. Luego de un largo juicio, en 1993 McBridge fue expulsado de la profesión.

En pleno siglo XX, en base al supuesto fluido curativo de los imanes, se patentó en Alemania el llamado aparato irradiador del éter solar Korschelt, que se describía en los siguientes y curiosos términos: «El éter que en los rayos solares llega hasta nosotros en forma paralela es atraído por las moléculas de aire y de los cuerpos sólidos y desviado de su dirección, de modo que, finalmente, se dispersa en desorden. Las cadenas de cobre ordenadas en espiral de los discos o las bolsas de rayos atraen el éter a las caras aspiradoras de los discos o las bolsas de rayos y lo emiten en dirección casi paralela a la cara que recibe los rayos. Así se irradian continuamente haces de rayos solares oscuros paralelos al disco o las bolsas solares que, dirigidos a una persona, se introducen en ella fácilmente y son fácilmente captados por la sustancia de su alma y empleados por ella para su concentración».

En 1970, William T. Summerlin se convirtió en una celebridad en el campo del trasplante de órganos gracias a un experimento que había llevado a cabo en la Universidad de Stanford un año antes: había trasplantado piel humana de una persona de raza blanca a un paciente de color sin que este mostrara rechazo aparente. Este avance daba perspectivas muy prometedoras a la cirugía y el tratamiento de quemaduras. Poco después, Summerlin fue contratado por el prestigioso Instituto Sloan-Kettering de Nueva York en calidad de jefe de inmunología de trasplantes. Allí, en 1974, Summerlin aseguró haber conseguido injertar sin rechazo alguno un trozo de piel de ratón negro en un ratón blanco, lo que significaba un nuevo gran avance. Su técnica para evitar el rechazo consistía en cultivar la piel en un plato de nutrientes durante semanas antes del trasplante. A la hora de mostrar los resultados, Summerlin observó con horror que la piel injertada se estaba blanqueando, signo de que las cosas no iban bien, así que decidió ponerle remedio. Tras recibir los parabienes de toda la comunidad científica, alguien pudo revisar de cerca su «éxito», llevándose la sorpresa de que el trozo de piel de ratón negro supuestamente injertado en el ratón blanco era, en realidad, un burdo fraude: el profesor Summerlin había pintado con un simple rotulador negro una zona de la piel del ratón blanco. La expectación científica, los rumores de un Premio Nobel y el futuro prometedor para pacientes que requerían trasplantes se desvanecieron en un instante. No obstante, conviene señalar que recientemente varios grupos de inmunólogos realizaron experiencias similares a las de Summerlin con éxito. Así pues, es una pena que el fraude de Summerlin desacreditara durante varios años este tipo de trabajos, que merecían ser efectuados mucho antes.

El doctor español Joaquín Amat, licenciado en medicina en la Universidad de Zaragoza, obtuvo su doctorado en 1973. Desde 1984 trabajó en Alicante dedicado a tratar enfermos desahuciados de cáncer, alegando estar en posesión de un remedio eficaz contra todo tipo de patología cancerosa. Se trataba de un producto de su invención al que denominó Amatrisán, medicamento por el que cobraba unas setenta mil pesetas (unos cuatrocientos veintiún euros de ahora) y que se demostró que estaba compuesto por urea y suero fisiológico. Los pacientes mostraban una leve mejoría debida al efecto placebo, así como a los corticoides y anabolizantes que se les administraban conjuntamente. El Ministerio de Sanidad español prohibió específicamente el Amatrisán en 1984 al no existir razones científicas que sustentaran las tesis de curación del cáncer. Posteriormente Amat fue sancionado por el Colegio de Médicos a veintitrés meses de suspensión del ejercicio profesional. A principios de los años noventa se fue a Bilbao y, posteriormente, a Zaragoza, donde continuó vendiendo su Amatrisán con el nuevo nombre de Homeo-2000. El 18 de octubre del año 2000 fue condenado a catorce años por estafa.

El descubrimiento en 1974 de las encefalinas, morfinas intracerebrales, desencadenó tal conmoción entre los neurobiólogos que el número de trabajos sobre las propiedades de estas moléculas creció a una velocidad vertiginosa durante los dos años siguientes. El 22 de julio de 1976 apareció en Nature un artículo en que investigadores alemanes del reputado laboratorio de bioquímica de Hamprecht exponían sus experiencias con la leucina-cefalina en cultivos celulares de neuronas. Según ellos, los efectos bioquímicos de la leucina-cefalina sobre el metabolismo de las neuronas comportaban principalmente una acción sobre una molécula conocida por los biólogos como «segundo mensajero intracelular», el AMP cíclico. A decir verdad, esto no tenía nada de extraordinario: esta acción también la realiza la morfina, y ello indicaba, una vez más, que la morfina de origen vegetal y las morfinas intracerebrales actúan del mismo modo sobre el tejido nervioso. Sólo que las experiencias descritas en este artículo jamás se realizaron, tal y como reconoció más tarde, en Nature, Robert J. Gullis. En realidad había publicado de este modo ocho artículos en diferentes revistas científicas desde 1973, antes de ser obligado a confesar sus engaños.

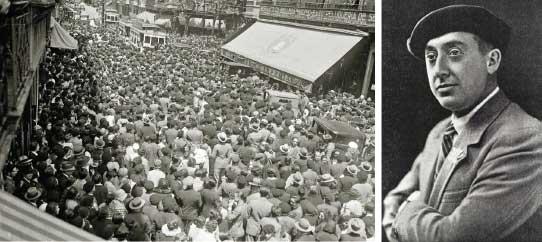

A finales de los años veinte apareció en España la figura estelar del famoso cirujano donostiarra Fernando Asuero (1886-1942), practicante del llamado trigeminismo, que suponía que mediante la cauterización de las terminaciones nerviosas sensitivas de la rama nasal del trigémino a la altura de las fosas nasales, se curaban todas las enfermedades inimaginables, especialmente la parálisis, la artritis, las hemorroides, la sordera y las úlceras. Para ello, Asuero proponía punzar el nervio trigémino con agujas o estiletes, obteniendo resultados «completos y definitivos». Lo que todos los enfermos desconocían era que el método de Asuero había sido calificado de fraudulento en otros países y que, meses antes, el creador de la asueroterapia había tenido que irse con urgencia de Argentina perseguido por la justicia. El método se convirtió entonces en motivo de numerosos artículos en la prensa en los que se dudaba incluso de que el famoso Asuero tuviera título de médico. La revista Caras y Caretasy el diario Crítica publicaron varias caricaturas bufonescas sobre la asueroterapia, y se escribieron canciones burlonas sobre los beneficios de la asueroterapia. Por ejemplo, Manuel Colominas escribió el tango «Opérate el Trigémino» y también por aquellos días era popular la canción satírica «El Cuatrigémino». El actor Florencio Parravicini llegó a montar un espectáculo titulado «Nena, tócame el trigémino». En España, esta terapéutica y su defensor ampliaron su fama gracias a la letra de un famoso charlestón («Al Uruguay, guay, yo no voy, voy…») y a obras teatrales como las de Muñoz Seca y Pérez Fernández («El cuatrigémino»). En la foto aglomeración de partidarios del doctor Asuero ante su consulta en la calle Loyola de San Sebastián.

A los treinta y tres años, John R. von Darsee, un brillante investigador de Harvard, contaba ya con cerca de cien publicaciones. Por entonces se asoció con Braunwald, uno de los cardiólogos más prestigiosos de la Universidad de Harvard, y colaboró en un capítulo de la obra principal de este: Heart Disease: A Text Book of Cardiovascular Medicine, publicada en 1980 en dos tomos de dos mil páginas cada uno. Su trabajo estaba orientado al estudio de ciertos medicamentos y procedimientos que permitían una dramática recuperación después de un infarto de miocardio. Su labor era ardua y eficaz, sus datos limpios y consistentes, pero llegó el día en que aparecieron las sospechas. Algunos de sus colegas dudaron de que Von Darsee pudiera llevar al cabo tantos experimentos y otros lo vieron «fabricar» ciertos registros electrocardiográficos cuando le solicitaron sus datos experimentales para confirmar algunos manuscritos que estaban por enviarse a publicación. En 1981 se había establecido que el doctor Von Darsee, en los informes de sus investigaciones en Harvard y Emory, solía incluir afirmaciones y datos falsos con la intención de presentar resultados y conclusiones exitosas sobre investigaciones en las que había fracasado. Después de un complicado proceso de auditoría, el brillante joven de Harvard confesó que había fabricado muchos de sus datos.

Mientras duraba este proceso, en la primavera de 1983, los doctores Walter W. Stewart y Ned Feder abandonaron sus estudios en diversos institutos estadounidenses de salud para realizar una investigación muy peculiar: contrastar la validez de las publicaciones científicas. Su objetivo era averiguar si los autores de artículos científicos, los editores de revistas especializadas y los denominados «árbitros» o «censores» (científicos de reconocido prestigio encargados de evaluar los artículos sujetos a publicación) tienen algún criterio para asegurar que los datos y afirmaciones contenidos en los textos científicos son ciertos. En su investigación, Stewart y Feder consideraron, entre otros puntos, la consistencia y exactitud de los artículos, la duplicación de datos en otros textos y resúmenes, así como el crédito apropiado y la responsabilidad de quienes firman los artículos. Para su estudio, seleccionaron ciento nueve artículos originales, firmados por el doctor Von Darsee y cuarenta y siete coautores más, algunos investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory y otros del laboratorio del célebre cardiólogo Eugene Braunwald, de la Escuela de Medicina de Harvard. Al realizar un minucioso estudio de los artículos fraudulentos que Von Darsee publicó en revistas especializadas de renombre, encontraron que en todos ellos se incluían un sinnúmero de errores e inconsistencias, además de los datos inventados. Hallaron que los coautores, que podrían haber detectado todos estos errores, no tuvieron cuidado alguno en la preparación del manuscrito, al igual que los editores y árbitros de las revistas en las que se publicaron, que pasaron por alto errores que para Stewart y Feder eran obvios. En los últimos meses de 1983, ambos investigadores escribieron un artículo sobre sus hallazgos y lo remitieron a la revista Nature para su publicación. Posteriormente, se les recomendó hacer diversos cambios por consideraciones legales ya que ellos o la revista Nature podían ser demandados por difamación. Sin darse por vencidos, Stewart y Feder intentaron publicar su artículo en otras revistas especializadas, entre ellas Science y New England Journal of Medicine, pero igualmente fue rechazado por criterios editoriales. En 1986, el editor de Science les informó de que los detalles encontrados en los artículos firmados por Von Darsee carecían de interés, en tanto que el editor del New England Journal of Medicine dijo que sus hallazgos eran novedosos. Otros editores opinaron que el artículo era de extrema importancia y de interés público, pero que podría resultar demasiado costosa su publicación debido a las posibles demandas por difamación que habría que afrontar. Además del envío de su manuscrito a revistas especializadas, el 26 de febrero de 1986, Stewart y Feder presentaron un resumen a un comité del Congreso de Estados Unidos, en el que incluían un comentario sobre el temor de varios editores a la demanda por difamación. Semanas después, ambos investigadores decidieron enviar una copia de su artículo a los miembros de la Academia Estadounidense de Ciencias. Por fin, la revista Nature publicó el artículo escrito por Stewart y Feder.

Aunque parezca más bien la causa y no el remedio, este Recto-rotor se aplicaba como remedio contra las hemorroides.

A veces parece que, en el campo de la ciencia, cualquier opinión es defendible e, incluso, demostrable. Baste un ejemplo. James Johnston, de R. J. Reynolds, Joseph Taddeo, de U. S. Tobacco, Andrew Tisch, de Lorillard, William Campbell, de Philip Morris, y el difunto Thomas E. Sandefur, Jr., presidente de Brown & Williamson Tobacco Co., elevaron y defendieron personalmente un informe al Congreso de los Estados Unidos científicamente irreprochable afirmando que la nicotina no es adictiva.

La Environmental Protection Agency de los Estados Unidos fue acusada de malas prácticas estadísticas en el tratamiento de los efectos en la salud del humo secundario inhalado por los fumadores pasivos. El mismo departamento oficial fue también acusado de utilizar estudios selectivos que muestran efectos de riesgo sobre la salud asociados con el consumo de peces que contienen bifenilos policlorados para justificar el gasto de varios miles de millones de dólares en proyectos de dragado de los ríos Hudson y Fox, que tienen sedimentos contaminados en varias partes por millón. Sin embargo, ignoraron la opinión mayoritaria de toxicólogos independientes de que las concentraciones de tóxico presente no representaban un riesgo significativo para la salud y también ignoraron el efecto negativo que tendría el dragado en el ecosistema básicamente sano y en la economía.

En septiembre de 1983, Luc Montagnier (1932), director del Servicio de Oncología Viral del Instituto Pasteur de París, envió al eminente investigador de retrovirus norteamericano, Robert C. Gallo (1937), del National Cancer Institute, de Bethesda, Estados Unidos, autor de casi un millar de artículos científicos y detentador de los más importantes premios en biotecnología, excepto el Nobel, una muestra de un retrovirus recién aislado al que llamó LAV. Siete meses después, el científico estadounidense anunció a la prensa que había identificado al virus causante del SIDA, que llamó HLTV-III. Comunicó, además, que pronto se comercializaría una prueba sanguínea a partir del virus recién descubierto. Los franceses sospecharon de inmediato que Gallo les había robado su virus, tesis que cobró fuerza en 1985, al demostrarse que el material hereditario del LAV y el HTLV-III eran idénticos en un 98,5%. El caso no tardó en politizarse y la administración norteamericana realizó una serie de maniobras para apoyar a su compatriota. En 1987, ambas partes llegaron a un acuerdo para que se efectuara un reparto a partes iguales de los ingresos procedentes de la patente, así como una bonificación para Gallo y Montagnier. Cuando el litigio parecía estar resuelto, un periodista del Chicago Tribune, John Crewdson, publicó un artículo demostrando que el virus de Gallo y el del francés eran el mismo y que «se trataba de un accidente o de un robo». El Gobierno estadounidense ya no pudo apoyar a Gallo y una investigación de la Office of Research Integrity del Department of Health & Human Services concluyó que aquel investigador estrella era culpable de mala conducta científica, mintiendo deliberadamente al autoproclamarse descubridor del virus del SIDA. Gallo finalmente reconoció el robo.

Este National Vaporizer Vapor-OL a base de opio y alcohol estaba indicado «para el asma y otras afecciones espasmódicas». El líquido volátil era colocado en una olla y calentado con una lámpara de queroseno.

Muchas veces los fraudes son hallados por accidente, cuando el engaño ya ha sobrepasado exitosamente las barreras «naturales» del sistema. Un caso que así lo demuestra es el del investigador en cardiología estadounidense Robert Slutsky, de la Universidad de California, en San Diego. Al parecer de sus ciento treinta y siete trabajos publicados, trece son fraudulentos y cuarenta y cinco son sospechosos de fraude. Estos fraudes fueron hallados accidentalmente por el sistema institucional de control científico. Slutsky deseaba conseguir un nuevo puesto y un experto que estudiaba sus antecedentes halló inquietantes anomalías en los artículos que formaban parte de su dossier (en particular, estadísticas trucadas), aunque más de treinta revistas profesionales, muchas de ellas de muy alto nivel, habían aceptado y publicado sin rechistar sus trabajos. El punto más asombroso es que nadie entre los responsables científicos involucrados había advertido el ritmo increíble de publicación de Slutsky: un artículo cada diez días durante el período 1983-1985.

El médico del International Child Development Resource Centre, de Londres, Andrew Wakefield (1957) publicó en 1998 en la revista científica The Lancetun estudio que vinculaba la vacuna trivírica (sarampión, paperas y rubéola) con casos de autismo. El tendencioso estudio se demostró falso cuando en 2004 se comprobó que su autor, que fue expulsado de la profesión, había cobrado cincuenta y cinco mil libras esterlinas de un abogado que defendía los intereses de un grupo particular que quería fundamentar sobre una base científica su próxima querella contra los laboratorios que fabrican esas vacunas.

Therac-25 era una máquina empleada en terapia de radiación producida por Atomic Energy of Canada Limited. Este acelerador era de uso dual pues podía emitir electrones de baja intensidad (partículas beta) o un haz de rayos X. Estos se conseguían mediante el impacto de electrones de alta energía sobre una placa metálica situada entre el emisor y el paciente. El problema residía en que, a causa de un error de programación en la interfaz gráfica, se podía dar el caso de que se enviase la orden de disparar el haz de electrones de alta energía y la de situar la placa metálica simultáneamente, disparando las partículas antes de que la placa metálica estuviera en posición, exponiendo al paciente a una dosis letal de radiación, más de cien grays. Resultado: al menos seis accidentes entre 1985 y 1987, que costaron la vida como mínimo a cinco personas.

El virólogo David Baltimore (1938), premio Nobel en 1975 por su descubrimiento de una propiedad fundamental de los virus oncogénicos, protagonizó un escándalo en asociación con la inmunóloga Thereza Imanishi-Kari por haber alterado esta última los resultados de un ensayo en el que los genes de un ratón imitaban misteriosamente a los de otros. La parte del trabajo que fue cuestionada no pudo ser reproducida en otros laboratorios, y el trabajo sostenía que un gen externo (transgén) injertado en un ratón influyó en la actividad de los genes nativos de forma que simulaban la del transgén. Esto tiene singular importancia en el descubrimiento de cómo trabaja el sistema inmunológico. Intervinieron en el caso expertos forenses del servicio secreto (debido a que había involucrados fondos para investigación del Gobierno de los Estados Unidos) analizando el papel, la tinta y los diversos materiales incluidos en los cuadernos de laboratorio (bastante mal llevados) de Imanishi-Kari, así como la letra de las notas manuscritas. Concluyeron que los cuadernos habían sido alterados para ocultar el fraude. Más de una docena de páginas fueron escritas fuera del orden cronológico, en otras las fechas habían sido alteradas y algunas páginas que supuestamente fueron escritas en 1984 y 1985 realmente lo fueron en 1986, después de la publicación del trabajo en cuestión y después de la denuncia de la posible falsificación. Esta inmunóloga de la Universidad de Tufts se había inventado los datos publicados en Cell y había tratado de cubrir sus acciones con más falsificaciones. Baltimore, aunque no fue acusado de fraude, debió renunciar a su presidencia de la Universidad Rockefeller debido a la controversia sobre su responsabilidad en el affaire.

El caso fue denunciado por una joven estudiante posdoctoral, Margot O’Toole no como un fraude, sino como un error en la literatura que debería ser corregido, e inicialmente no fue tomado en serio por dos prestigiosas universidades, Tufts y Massachusetts Institute of Technology, que concluyeron que no era necesario hacer nada. La acusadora fue expulsada del grupo de investigación (dirigido por Imanishi-Kari) y encontró durante mucho tiempo dificultades en conseguir trabajo en el medio académico, que se dio prisa en conceder más credibilidad a los investigadores con mayor estatus, en lugar de a la posdoctoranda, y consecuentemente la sancionó. Precisamente este mecanismo corporativista hace que muchos fraudes no sean denunciados por quienes los detectan, debido a que es mal visto quien los denuncia. En realidad, la responsabilidad de Baltimore fue asumir la defensa a capa y espada de Imanishi-Kari, sin aceptar la posibilidad de haber sido él mismo víctima del fraude. Un exceso de orgullo, el no querer aceptar su propia falibilidad y no querer estar relacionado con un fraude lo llevaron por un camino que no podía tener un final feliz.

En el mundillo de las seudomedicinas abundan los tratamientos estrafalarios. Los homeópatas elaboran «remedios» basados en la radiación del teléfono móvil, los excrementos de perro o, incluso, agua diluida en agua; hay quien asegura «desintoxicar» a los pacientes colocándoles una vela encendida en la oreja, y no faltan quienes emplean misteriosos aparatos que no hacen nada, pero en cuya descripción aparecen términos como «energía», «cuántico» o «biorresonancia». La Miracle Mineral Solution o MMS de Jim Humble asombra por su sencillez: contiene nada más y nada menos que una disolución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Sí, de tóxico clorito de sodio. Los homeópatas mantienen su fe en remedios inverosímiles simplemente porque se trata de incorporarles el «espíritu curativo» de la sustancia original, de modo que esta no tiene siquiera que existir. Los usuarios de las llamadas velas hopi para los oídos se fían de la sabiduría ancestral de los nativos norteamericanos (aunque hayan negado repetidamente tener absolutamente nada que ver con semejante majadería), hasta el punto de que si luego les duele la oreja, se preguntan desconcertados en qué parte de su sencillo uso se habrán equivocado. Los clientes del biofeedback cuántico, por su parte, se dejan deslumbrar por la idea de que si alguien utiliza semejantes palabrejas, será por algo. La creencia en la eficacia terapéutica del MMS se basa, por su parte, en un principio muy sencillo: mezclado con ácido, el clorito de sodio se convierte en dióxido de cloro, que además de agente blanqueante es un poderoso desinfectante. Y si un desinfectante mata los microbios en el agua potable, en las torres de refrigeración y en las depuradoras industriales, también los matará en el cuerpo, ¿no? De modo que el fabricante del producto explica a sus clientes que antes de ingerirlo deben «activarlo» mezclándolo con ácido cítrico y luego tragárselo. Naturalmente, semejante barbaridad no podía pasar inadvertida ni siquiera para las autoridades sanitarias, aunque por lo general sean bastante miopes ante todo lo que suene a «alternativo», de modo que finalmente Canadá, España y Estados Unidos prohibieron su comercialización. Pero como las dosis recomendadas para el producto no son muy altas, el problema es reciente y el número de muertos atribuidos al consumo de MMS aún es bajo, no han tardado en surgir numerosos canales de venta alternativos que siguen operando con toda la tranquilidad del mundo, ante la inoperancia de las autoridades sanitarias y de consumo. Es más, su creador, Jim Humble, ha fundado nada menos que una iglesia (la Genesis II Church of Health and Healing) y ahora se hace llamar obispo Jim Humble, quizá para protegerse ante la que se le puede venir encima en Estados Unidos, donde los abogados especialistas en reclamaciones sanitarias ya le han echado el ojo.

El «doctor» californiano Albert Abrams (1863-1924), que obtuvo el doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, aunque existen dudas al respecto, fue nombrado después jefe del consultorio médico del Cooper Medical College de su ciudad natal, donde, durante veinte años, ejerció la medicina convencional hasta que, en 1910, comenzó a sacar partido a sus «descubrimientos». Primero presentó la espondiloterapia, un tratamiento que «curaba» enfermedades mediante golpecitos y pequeñas descargas eléctricas en la columna vertebral. En 1920, «descubrió» la Reacción Electrónica de Abrams (ERA), que explicaba la enfermedad como una falta de armonía en la oscilación electrónica capaz de ser curada por los fármacos si estos tienen el mismo tipo de vibración que las enfermedades contra las que luchan. Acto seguido, inventó una serie de máquinas terapéuticas derivadas que aplicaban este principio. Del Dynomizer, Abrams dijo que podría diagnosticar cualquier enfermedad conocida mediante una sola gota de sangre, un papel con la escritura del paciente o, incluso, muestras de sangre seca que le enviaran por correo en pedazos de papel dentro de sobres. A la máquina terapéutica que generaba vibraciones similares a cualquiera de las enfermedades conocidas la llamó Osciloclasto. Médicos y curanderos alquilaron, porque no se vendía, sus aparatos eléctricos, firmando un acuerdo que les impedía abrir la caja sellada que los protegía. En 1923, había ya tres mil quinientos dinamizadores y osciloclastos colocados en las consultas médicas del país y la Asociación Médica Americana empezó a mirar con inquietud su negocio. Pero Abrams amplió sus pretensiones e inventó nuevos aparatos, como el Radioclasto, adaptables a la curación de muchas enfermedades específicas.

Pero, en 1923, un hombre mayor a quien le habían diagnosticado cáncer de estómago inoperable en la clínica Mayo, se hizo atender por un profesional de ERA, quien tras los tratamientos bien pagados lo declaró «completamente curado». El hombre murió un mes más tarde y se desató un escándalo. En otoño de aquel mismo 1923, la revista Scientific Americanreunió a un equipo de investigadores que trabajó con un médico seguidor de Abrams al que llamó «Doctor X». Se le dieron seis frascos con agentes patógenos y se le pidió que los identificara. El Doctor X se equivocó con el contenido de los seis frascos. La revista publicó los resultados, lo que generó un mayor escándalo aún. Algunos médicos quisieron poner de nuevo a prueba la efectividad de la tecnología de Abrams con él mismo. Para ello se enviaron muestras de sangre que Abrams interpretó como de una persona afectada de diabetes, malaria, cáncer y dos enfermedades venéreas, lo que contrastaba claramente con la buena salud del gallo que había donado la sangre para el experimento. Abrams se limitó a defenderse diciendo que era víctima de una injusta persecución. Finalmente se abrió un osciloclasto y se analizaron sus componentes: un condensador, un reostato, un medidor de ohmios y un interruptor magnético, todo conectado cuidadosamente, pero sin función aparente ninguna. La comisión concluyó que: «En el mejor de los casos es toda una ilusión. En el peor, un colosal fraude». Unos meses después, el «doctor» Abrams enfermó de neumonía y murió, a los sesenta y dos años.