Algunos de los mensajes secretos de Felipe II (1527-1598) se escondieron utilizando tinta invisible. La técnica usaba vitriolo romano (sulfato) pulverizado y mezclado con agua. Con este líquido se ponía sobre el papel el mensaje a enviar y, una vez hecho, se escribía encima el texto visible usando una solución de carbón de sauce con agua. Es obvio que capturar a un correo o a un espía con un papel en blanco despertaría ciertas sospechas. En cambio, capturarlo con un papel con un escrito sin importancia no hacía recelar. Así, el texto de carbón actuaba de despiste en caso de ser capturado el mensaje y el verdadero contenido, el importante, permanecía oculto. Cuando el mensaje llegaba a su destino y se quería leer el texto secreto escrito con la solución de sulfato, se frotaba el papel con una sustancia llamada galla de Istria y así el texto oculto se hacía visible, mientras que lo escrito con la solución de carbón de sauce se oscurecía.

Campesinas de una localidad de la sureña provincia turca de Antalya encontraron en el boicot sexual la mejor manera de lograr que finalmente el agua llegase hasta sus hogares. Hartas de cargar durante años con baldes de agua, las mujeres de la localidad de Sirktoy decidieron no tener relaciones sexuales con sus maridos hasta que construyeran un sistema de tuberías desde el río a sus hogares que les evitase sudor y caminatas. Tan peculiar «huelga de sexo» llamó la atención de las autoridades, que se comprometieron oficialmente a resolver el problema mediante la orden de construcción de ocho kilómetros de tuberías para traer hasta Sirktoy el vital líquido desde un cercano río.

Cuando despertaron los soldados ingleses que luchaban en los territorios coloniales norteamericanos durante la guerra de Independencia, se sorprendieron de ver cañones apuntando a Boston. El general George Washington estaba dispuesto a presentar una dura batalla. Pero los británicos, no. Así que decidieron no luchar y diez mil hombres y doscientos barcos de guerra abandonaron Boston sin disparar un solo tiro. Pero lo que los británicos no sabían es que el general Washington se estaba «tirando un farol». Aunque pareciera lo contrario, la potencia del Ejército americano no era tal pues carecía de un elemento clave para la batalla: pólvora. Los americanos tenían muy poca pólvora y, en caso de batalla, no hubieran podido disparar más que unos pocos cañonazos. Los británicos no lo sabían y en menos de dos semanas abandonaron Boston por mar.

Cuenta Juan Eslava Galán en su libro Los años del miedo que Franco se las apañó una mañana lluviosa para quedar por encima de sus generales. El 1 de abril era en la España franquista festivo ya que era el Día de la Victoria, es decir el aniversario del fin victorioso para Franco de la Guerra Civil. Todos los años, en esta fecha, se organizaba un enorme desfile militar. En 1944, Franco decidió dejar su sitio habitual y participar de forma activa en el desfile, a caballo, por supuesto, ya que su altura no le permitiría hacerlo gallardamente a pie. Al lado de él cabalgarían otros generales y militares. Pero el destino quiso jugarle una mala pasada al caudillo y amaneció lluvioso. Viendo el panorama e intuyendo los problemas de su caballo sobre el suelo mojado de las calles madrileñas, el generalísimo ordenó colocar herraduras de goma a su montura. Hombre precavido vale por dos. Durante el desfile, Franco permaneció sobre su caballo sin problemas, gallardo, señorial, dominante…, mientras sus generales y compañeros tenían problemas con los resbalones y pasos en falso de sus animales.

A la edad de cuatro años, en febrero de 1914, May Pierstorff, una niña de Grangeville (Idaho) pidió a sus padres visitar a su abuela en Lewiston, a más de ciento veinte kilómetros de distancia. Pero como el billete de tren era muy caro, optaron por buscar una alternativa. Enterados de que no había ninguna regla específica que prohibiera enviar a personas como paquetes postales, eligieron ese sistema. Así, pocos días después, el 19 de febrero de 1914, los padres de May presentaron un paquete en la oficina de correos de Grangeville que pesaba veintidós kilos exactos, algo menor al límite permitido de 22,68 kilos (cincuenta libras). El franqueo, de cincuenta y tres céntimos en sellos, iba adherido al abrigo de May. La niña viajó en el compartimiento de correo del tren y, una vez que llegó a su destino en Lewiston, fue entregada sana y salva en casa de su abuela por el cartero de turno, Leonard Mochel.

En suceso parecido ocurrió en 1849, cuando el esclavo Henry «Box» Brown, ayudado por las redes abolicionistas, se envió a sí mismo por correo a Filadelfia, en un viaje de unos cuatrocientos cuarenta y dos kilómetros que tardó unas veintiséis horas. Brown viajó todo ese tiempo en una caja, para colmo, bocabajo.

Un caso más reciente ocurrió en 2003, cuando Charles McKinley quería visitar a su familia en la localidad tejana de Desoto durante sus vacaciones y, para ahorrarse los billetes de avión, se envió a sí mismo en una caja, el 5 de septiembre, a bordo del avión de Nueva York con destino a Dallas. No fue capturado por las autoridades hasta que, cerca de su destino, el repartidor llamó a la policía porque «había visto un par de ojos mirando desde el interior de la caja».

Según los que trabajaron con él, el cineasta aragonés Luis Buñuel (1900-1983) tenía por costumbre comprar relojes de cadena baratos en los mercadillos. Luego, en los rodajes, cuando las cosas iban mal, cogía una de esas baratijas y la estrellaba contra el decorado. Calmado, decía lo siguiente sobre la procedencia del reloj: «Ha pasado por todos mis antepasados y me lo regaló mi abuelo antes de morir. ¿Os dais cuenta de lo que me habéis hecho hacer?». Al parecer, tras esta escena, todo iba como la seda.

Cuentan Plinio y Petronio que en la época del emperador romano Tiberio (42 a. C.-37) un hombre logró hacer maleable el vidrio. Un día, el emperador lo visitó en su taller. En su presencia, el sabio procedió primero a abollar un recipiente de vidrio y luego, sorprendentemente, logró repararlo con algunos golpes de martillo. El soberano se quedó perplejo ante aquella maravilla. Pero pronto reaccionó y le dijo: «¿Quién otro conoce el secreto de esta composición?». Y agregó, tras una pausa: «Piensa bien tu respuesta». «Nadie más que yo», respondió el artesano. Satisfecho por la respuesta, Tiberio lo mandó decapitar.

El Banco de Vernal en Utah pasa por ser el mayor objeto enviado por correo postal ordinario en la historia. El 1 de enero de 1913, el Servicio Postal fue inaugurado en los Estados Unidos. Los habitantes de las zonas rurales y de las nuevas ciudades del territorio colonizado aprovecharon especialmente la comodidad que ofrecía este nuevo servicio postal para obtener sus productos al precio de mercado. Así que pronto se convirtió en uno de los motores de la microeconomía estadounidense del momento. W. H. Coltharp, un joven hombre de negocios de la ciudad de Vernal, Utah, quiso construir un edificio y dedicárselo a la memoria de su padre. Consultando con los bancos locales, Coltharp adquirió un terreno en una de las zonas más comerciales de la localidad y elaboró un proyecto para la remodelación completa del edificio existente. Enseguida consiguió un buen precio en la partida de ladrillos destinada a su construcción gracias a sus contactos en la Salt Lake Pressed Brick Company, firma dedicada a la venta de materiales de construcción con sede en las proximidades de Salt Lake City, a unos ciento noventa y tres kilómetros de Vernal. El problema surgió cuando calculó los costes de transporte de los ladrillos. El precio de fletar un barco multiplicaba por cuatro su coste. Fue entonces cuando se le encendió una bombilla… Como conocía los precios más que populares que el Servicio Postal tenía en la ciudad para implantar su servicio, decidió mandar todos los ladrillos (ochenta mil) por correo, siempre ateniéndose a las estipulaciones normativas del servicio. Para ello tuvo que embalarlos cuidadosamente en cajas de peso inferior a veintidós kilos, y sin enviar más de cuarenta cajas al mismo tiempo, lo que suponía un máximo de novecientos kilos por envío. La ruta que siguieron los ladrillos fue la marcada por las líneas de correo postal, y no el camino más corto. De hecho, los ladrillos fueron enviados a Mack (Colorado) utilizando el ferrocarril de Denver y río Grande; de ahí pasaron a Watson (Colorado) en otro ferrocarril de vía estrecha. Finalmente, las últimas sesenta y cinco millas se recorrieron en vagones de mercancías convencionales. En total, seiscientos cincuenta kilómetros, más del triple que la distancia real. El edificio se completó por debajo del presupuesto previsto y todos los ladrillos fueron enviados con éxito. Después de esto, la compañía postal decidió cambiar la normativa en cuanto a los envíos, para que nunca se volviese a repetir algo así. Los vecinos apodaron el edificio Banco Parcel Post, en referencia a la compañía postal que realizo el traslado. Hoy en día, sigue en pie como sede del Zion’s Bank.

Del estadista y general ateniense Alcibíades (h. 450-404 a. C.), sobrino de Pericles (o, según otros, nieto) y discípulo de Sócrates, cuenta la leyenda que era tan narcisista y coqueto que se negaba a tocar instrumentos de viento porque estos deforman el rostro de los ejecutantes, y especialmente la boca; por eso él prefería tocar la lira. Del mismo Alcibíades se cuenta, para ejemplificar el talante de su gobierno, que en cierta ocasión compró un magnífico perro por siete mil dracmas y después de admirarlo toda la ciudad, ordenó que le cortaran su hermosa cola para que los ciudadanos continuaran hablando de él (y así, de paso, olvidasen la mala gestión de su amo).

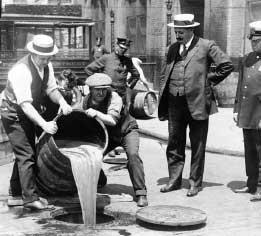

Durante la prohibición alcohólica impuesta en los Estados Unidos por la llamada Ley Seca se calcula que hubo en aquel país más de doscientas mil tabernas ilegales. Solamente en la ciudad de Nueva York, unos treinta y dos mil establecimientos clandestinos continuaron con el negocio que antes de la prohibición atendían no más de quince mil tabernas. Por entonces se vendían unos paquetes de zumo de frutas en los que se podía leer el siguiente mensaje: «Atención: el contenido de este pa quete no debe ponerse en una vasija de barro, mezclado con levadura y ocho litros de agua, porque entonces se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida».

Durante la Segunda Guerra Mundial no sólo se libró una guerra cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, sino que también hubo una guerra psicológica en la que participaron tanto alemanes como aliados. La guerra psicológica fue más «sucia» entre los años 1940 y 1941, cuando existía la probabilidad clara de una invasión alemana, por mar, a Inglaterra. Fue entonces cuando los ingleses agudizaron su ingenio y crearon un programa de radio, en la BBC, en el que su locutor, un inglés que hablaba perfectamente alemán, se hacía pasar por uno de ellos exiliado en Londres. El locutor, Sefton Delmer, realizaba su programa íntegramente en alemán, «supuestamente» con la intención de animar a sus compatriotas en el frente. Pero nada más lejos de la realidad: su verdadero cometido era minar la moral de los soldados alemanes. El programa se convirtió en un éxito entre los alemanes destacados en Francia. Delmer enseñaba inglés a los crédulos alemanes para que pudieran desenvolverse sin problemas al llegar a Gran Bretaña. Cuando llegó el momento en el que la invasión parecía más probable, los británicos empezaron a propagar el bulo de que ellos mismos habían llenado sus costas de defensas. Defensas que incendiarían utilizando una gran cantidad de combustible sobre el agua para quemar cualquier barco que intentase desembarcar e impedir así la invasión. A ello contribuyó el programa de radio: su director fue enseñando a los alemanes a pronunciar «Mi sastre es rico», «Amo a mi mamá», «Estamos cruzando el canal», «Navegamos en una lancha de desembarco», «No estamos lejos de la playa», «Yo me quemo, tú te quemas, él se quema…», «Nuestro capitán de las SS está ardiendo de la cabeza a los pies»… En la misma onda, durante la Segunda Guerra Mundial, uno y otro bando se dedicaron a intentar minar la resistencia de los soldados y civiles del bando contrario con operaciones de la llamada propaganda negra. Por ejemplo, Alemania tenía varias radios clandestinas emitiendo para Londres que abarcaban espectros ideológicos diversos: las emisoras «comunistas» atacaban a las élites dirigentes y las emisoras «cristianas» abogaban por la paz, aunque, en realidad, todas eran un instrumento del Ministerio de Propaganda de Goebbels. Los ingleses, por su parte, emitían supuestamente programas realizados por miembros del Ejército alemán descontentos con la jerarquía nazi.

Seguramente la campaña que tuvo más éxito fue la que promovió la simulación de enfermedades y que enseñaba a los soldados y obreros alemanes, y a los de otras nacionalidades, cómo engañar a los médicos para que les diesen una baja por enfermedad. Por ejemplo, en 1943, la emisora holandesa de Londres emitió el siguiente consejo destinado a los trescientos mil holandeses condenados a trabajos forzosos en Alemania: «En sonarse la nariz se tarda sólo un cuarto de minuto. Pero si esta higiénica operación se ejecuta con la debida propiedad, puede consumir un minuto entero. Si trescientos mil hombres se suenan la nariz con frecuencia, tanto si lo necesitan como si no, Hitler perderá miles de horas de trabajo, según los cálculos más bajos». Hacia julio de 1944, los documentos capturados a los alemanes señalaban la amplitud que había alcanzado la simulación de enfermedades, que esta aumentaba cada vez más y que causaba una gran preocupación en el cuerpo médico de la Wehrmacht. A todas las zonas militares se les ordenó que remitiesen regularmente «las cifras de estos simuladores que actuaban siguiendo las instrucciones difundidas por el enemigo». La base de esta campaña era un folleto de instrucciones que se divulgó ampliamente por toda Europa. La primera edición constaba de sesenta y cuatro páginas, pero con el tiempo llegó a las ciento cuatro. El título original era Krankheit rettet (‘La enfermedad salva’), pero al poco tiempo se difundió disimulado, como si fuese otro tipo de publicación alemana (por ejemplo, un manual de la armada sobre deportes, un horario de trenes o un diccionario francés-alemán). En total se imprimieron más de veinte ediciones diferentes. La portada y las primeras páginas eran idénticas a las de las ediciones simuladas. Una de ellas imitaba uno de los librillos de papel de fumar más conocido de Alemania y el texto impreso estaba oculto bajo una capa de papel de liar auténtico. Las instrucciones no sólo explicaban cómo fingir ciertos síntomas (a veces con la ayuda de medicinas o productos químicos), sino también cómo actuar ante el médico: «Los simuladores de enfermedades deben dar al médico la impresión de que son ciudadanos patriotas dedicados a sus obligaciones y que, debido a la mala suerte, se han puesto enfermos… Nunca hay que decirle al médico que se está enfermo, que se padece cierta enfermedad concreta u ofrecer voluntariamente ciertos síntomas. Un único síntoma que el médico haya descubierto gracias a las preguntas que haga vale diez veces más que todos los que declare el paciente». El objetivo de la campaña no era sólo el fomento de la simulación de enfermedades, sino también obligar a los médicos alemanes, advertidos de la existencia del manual británico, a sospechar que había engaños donde no los había. También se esperaba que mandaran de vuelta al servicio activo a gente enferma de verdad, propagando posiblemente enfermedades contagiosas y, ciertamente, fomentando el descontento. Una opción radical que les quedaba a los soldados era infligirse heridas a sí mismos. El supuesto autor del folleto, un tal Dr. Wohltat (‘Dr. Bienhechor’), les aconsejaba cómo hacerlo sin dejar rastros de pólvora en la herida (disparando a través de una rebanada de pan). A juzgar por los numerosos informes y órdenes de la Wehrmacht sobre este tema, la simulación de enfermedades y, sobre todo, la automutilación eran un problema habitual en algunas unidades, a pesar de que esta última conllevaba automáticamente la pena de muerte. Incluso después de la guerra hubo una gran demanda de la obra del Dr. Wohltat: tanto en Gran Bretaña como en Alemania, los gorrones que querían vivir a costa de la Seguridad Social se convirtieron en sus más fervientes lectores.

Durante los procesos por brujería de Salem, Massachusetts, llevados a cabo entre febrero de 1692 y mayo de 1693, entre ciento cincuenta y doscientas personas fueron detenidas y encarceladas en medio del delirio y la histeria religiosa colectiva de la comunidad y de jueces puritanos que sospechaban de sus vecinos y veían signos de brujería y contactos demoníacos en ellos sólo por no ajustarse a los parámetros religiosos puritanos. Se estima que al menos cinco de los acusados fallecieron en prisión y que todos los que fueron a juicio (cerca de veintiséis) fueron condenados a la horca por el tribunal (y no a la hoguera, como se suele decir), en un proceso basado únicamente en rumores y chismorreos y sin ninguna garantía legal para los acusados de brujería. Uno de ellos era Giles Corey, un anciano granjero de ochenta años que se negó a prestar declaración ante los cargos que le imputaban y a solicitar juicio, por lo que según la ley del momento no podía ser procesado penalmente. Pero la ley también dictaba que los que se negasen a prestar declaración debían ser sometidos a la brutal tortura llamada peine forte et dure o «la tortuga», hasta que confesasen un motivo por el que pudiese ponerse en marcha el juicio o solicitaran el mismo. Vamos, que si no declaraban voluntariamente, lo harían bajo tortura, y una vez en juicio muchos testigos de Salem declararían en su contra, por lo que la horca estaba asegurada. Esto lo sabía Corey, pero también sabía más cosas. La tortuga era un método de tortura en el que al interrogado se le tumba en el suelo, poniéndole un tablón encima del pecho y se empieza a acumular gradualmente peso durante horas o días hasta que se compromete a presentar su declaración e iniciar el juicio. Allí pusieron a Corey el 17 de septiembre de 1692 y comenzó la tortura. El juez la paraba ocasionalmente por si Corey deseaba confesar, pero las únicas palabras que conseguía arrancar de su boca eran: «¡Más peso!, ¡más peso!». Los torturadores y el juez pensaron que los gritos de Corey eran fruto de alucinaciones causadas por el dolor y la asfixia, pero el tiempo pasaba y se iban añadiendo más piedras sin resultados. Todo en vano. Corey repetía una y otra vez: «¡Más peso!, ¡más peso!». Finalmente, después de dos días de tortura, Corey falleció por asfixia y aplastamiento. Fue una manera de dejar el mundo un poco más desagradable que la horca pero con una gran ventaja que Corey conocía bien: según la ley inglesa, como Corey no había sido condenado a muerte en un juicio (ni siquiera llegó a ser procesado al no «confesar»), sus propiedades pasaron a sus familiares, según su testamento, en vez de ser confiscadas por el Estado.

El pirata inglés Barbanegra, el terror de los mares en el siglo XVIII, era famoso por el pavoroso humo negro que envolvía su rostro durante los combates. El truco era que escondía bajo el ala de su sombrero unas mechas de combustión lenta que encendía antes de abordar un barco enemigo.

El genial inventor estadounidense Thomas Alva Edison (1847-1931) estaba muy orgulloso de su residencia veraniega. Le gustaba pasear a sus visitantes por toda la propiedad y enseñarles todo. Un día, un amigo le dijo: «Querido Thomas, la puerta de entrada es difícil de abrir, deberías inventar algo para que sea más ligera… Por ejemplo, engrasarla». «No es posible, ven a verla». Le hizo observar un alambre que, saliendo de la puerta, se perdía en el jardín y añadió: «¿Ves? Este hilo mueve un mecanismo mediante el que, cada vez que alguien viene a visitarme, con el esfuerzo de abrir la puerta, saca del pozo del jardín algo así como ciento diez litros de agua. ¿Comprendes por qué es difícil de abrir la puerta?».

El 1 de junio de 1282 todo estaba preparado para que los reyes Pedro III de Aragón (1240-1285) y Carlos I de Sicilia (1226-1285) se batieran en duelo. Pero este no se llevó a cabo. Tras años de continuas batallas para ver cuál de los dos se hacía con la corona de Nápoles, finalmente Carlos desafió a Pedro a resolverlo mediante un duelo. Ambos debían de presentarse acompañados de cien hombres en un campo cercano a la villa y luchar hasta la muerte de todos. Pedro III llegó el primero, muy pronto, al lugar elegido y, como no encontró a nadie, se marchó, obligando a un notario a levantar acta de la ausencia (y, por tanto, derrota) del enemigo. Horas más tarde, aparecería Carlos de Anjou que, como tampoco encontró a sus contendientes, abandonó la escena. Algunos asegurarían después que la no coincidencia de ambos monarcas en el lugar del duelo obedeció a un pacto secreto.

En tiempos del tiránico emperador Conrado III (1093-1152), el Sacro Imperio Romano Germánico estaba desgarrado por las luchas entre güelfos y gibelinos. En 1140, el emperador puso sitio a la pequeña ciudad bávara de Weinsberg y, furioso por la obstinada resistencia, juró destruirla en cuanto la tomara. Desvió el curso del río que surtía de agua a la ciudad, e hizo que sus soldados impidieran el paso de las aves sobre el caserío, de modo que sus habitantes perecieran de hambre. Estos se negaron a rendir la plaza, pero, al cabo de unos días, la sed hizo presa de la población. Finalmente, los sitiados prometieron rendirse si eran tratados con benevolencia. Conrado III accedió a respetar la vida de las mujeres de la ciudad, permitiendo que se marcharan con todo lo que pudieran llevar consigo. Cuando al día siguiente se abrieron las puertas de la muralla, las mujeres salieron en largo cortejo, pero dejaron atónito al emperador, pues no iban cargadas con sus posesiones, como él esperaba. Cada mujer llevaba en su espalda el peso de su marido, hijo o padre. El emperador quedó tan sorprendido por tanta nobleza que perdonó la vida a todos los habitantes de Weinsberg.

El 21 de febrero de 1855, el ganadero francocanadiense Louis Remme birló a un banco doce mil quinientos dólares y lo hizo de forma totalmente legal, e incluso cabría decir que en defensa propia. Este habitante de Sacramento, California, hizo una mañana un buen negocio, al vender algún ganado por doce mil quinientos dólares. Por si acaso, se apresuró a ingresar el dinero en el cercano Adams & Company Bank, se compró un periódico y se fue a desayunar. Pero pronto se le atragantó el desayuno al leer que la oficina en San Francisco del Adams & Company Bank había quebrado. Enseguida reaccionó y, pensando que quizás tuviera tiempo para retirar el dinero de la oficina de Sacramento antes de que también quebrase, salió a la carrera hacia la oficina. Pero cuando llegó a ella, se encontró con una muchedumbre rodeando la ya cerrada sucursal. ¿Qué podía hacer? Lo que fuera, porque no estaba dispuesto a perder su dinero, que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Pensó en desplazarse con máxima urgencia a cualquier otra ciudad californiana en que hubiese oficina de ese banco, pero era seguro que todas estarían también cerradas. Su única solución era irse a Oregón y llegar antes de que las noticias alcanzasen aquel territorio. Al fin y al cabo, no había todavía líneas de telégrafo que uniesen ambos territorios y la noticia llegaría a Oregón a bordo del siguiente vapor que saliese de San Francisco. La única solución de Remme era llegar a Pórtland adelantándose al vapor que llevaría la noticia y retirar su dinero en la oficina local del banco antes de que eso fuera imposible. Remme cabalgó día y noche, cambiando de caballo en cuanto notaba que el que llevaba estaba algo cansado. Sólo durmió algún rato suelto y cuando ya no podía más. Comió montado para no perder tiempo. Y así durante seis días y seis noches. Al llegar a Portland, corrió hasta llegar a la oficina del banco, presentó su certificado de depósito y retiró su dinero, que le fue entregado sin mayores complicaciones. Había cabalgado unos mil setenta kilómetros sin parar (sólo había dormido diez horas) en ciento cuarenta y tres horas, a un promedio algo superior a los ocho kilómetros por hora. Al salir del banco, oyó que el vapor estaba atracando en ese mismo momento en el puerto. Menos de una hora después, la oficina en Portland del Adams & Company Bank cerró. Unos cuatro años después de aquella hazaña, Remme conducía una manada de vacas desde el río Rogue de Oregón a Yekra, California, cuando una tormenta de nieve le pilló inesperadamente en el camino. Remme murió congelado.

El 22 de diciembre de 1585 nacía en la aldea de Weigelsdorf, en Silesia, Christoph Müller, un niño al que le creció un diente (un molar inferior izquierdo) de oro. Aunque se estimó que fue a los dieciocho meses cuando le apareció tal pieza dentaria, la noticia no se difundió hasta 1593, cuando contaba con ocho años. Estudiosos, médicos, filósofos y curiosos de la época corrieron a investigar el caso y así poder contar esta maravilla al mundo a través de libros y escritos. Uno de los que más empeño puso en explicarlo fue Jakob Horst, profesor de Medicina en la Universidad de Helmstedt, quien contactó con la familia del niño y le realizó a este una sencilla prueba que consistía en frotar sobre la pieza con una piedra de toque de las utilizadas en orfebrería para contrastar la autenticidad y la calidad de metales preciosos. Horst realizó la prueba y la piedra quedó marcada; por tanto, no había dudas, el diente de oro era real, aunque, por el trazo de la marca, el profesor pudo precisar que se trataba de oro de baja calidad. En 1595, Horst publicó un tratado de ciento cuarenta y cinco páginas sobre el caso, que tituló De Aureo dente maxillari Silesii pueri (‘Del diente de oro del niño de Silesia’). Era tal el entusiasmo que le puso al tema que incluso atribuyó el origen del hecho a factores sobrenaturales. En su obra señalaba que el 22 de diciembre de 1585 coincidía con el solsticio de invierno y además se había producido una inusual alineación de los planetas. En el momento del nacimiento de Christoph, el Sol se hallaba en la constelación de Aries en conjunción con Marte, Saturno y Venus. Gracias a esta favorable situación astrológica, los humores que nutrían el cuerpo del recién nacido funcionaban con tanta intensidad que segregaron, en lugar de masa ósea, oro puro. Pero ahí no quedaba la cosa, ya que Horst estaba convencido de que la aparición del diente de oro era un aviso del fin de la expansión del Imperio otomano e indicaba un próspero futuro al Sacro Imperio Romano Germánico. Por el hogar de los Müller fueron pasando ilustres investigadores a cual más entusiasmado con el caso. Centenares de curiosos peregrinaban hasta la aldea de Weigelsdorf para ver al famoso niño del diente de oro. Al igual que Horst, otros estudiosos del tema publicaron libros sobre el suceso. Martin Ruland trató de hallar una explicación racional, mientras que John Ingolstetter coincidía abiertamente con la versión de Horst de que la pieza había salido por causas sobrenaturales.

Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con la autenticidad del caso. Duncan Liddell, un médico escocés que residía en Helmstedt, no estaba convencido con las argumentaciones de sus colegas y comenzó a investigar por sí mismo, publicando el estudio Tractatus de Aureo pueri Silesiani dente, en el que trataba de demostrar que el diente de oro de Christoph Müller tenía que haber sido colocado por una mano humana. La primera de sus argumentaciones era que el 22 de diciembre de 1593 el Sol no se hallaba en la constelación de Aries, ya que esta no se produce hasta marzo. Liddell también publicó una carta escrita el 31 de diciembre de 1595 por Balthazer Caminæus, un médico de Fráncfort, en la que describía cómo el muchacho sólo mostraba la pieza dorada a aquellos que habían pagado previamente. El galeno Rhumbaum, en su exploración, había podido comprobar una pequeña y sospechosa grieta en el diente. El tiempo confirmó la hipótesis de Liddell. Con los años y la presión de la masticación diaria, se fue desgastando el suficiente oro como para revelar que se trataba de una simple y fina capa colocada sobre la pieza dentaria. Para que no se descubriese el engaño, el muchacho trató de ocultar el deterioro del diente negándose a mostrárselo a nadie más. En cierta ocasión se presentó un noble lleno de curiosidad por observar el prodigio del niño con un diente de oro. La soberbia del caballero, unida a su estado etílico, hizo que montase en cólera cuando el muchacho se negó a abrir la boca y mostrar su preciado interior. Consumido por la rabia, el hombre le asestó una puñalada en la mejilla causándole una importante herida. Cuando Christoph fue atendido por un cirujano para cortarle la hemorragia y suturarle la herida, este descubrió el fraude y así se lo comunicó a las autoridades. El muchacho fue el único encarcelado en el caso, ya que el resto de familiares o parientes pudieron escapar antes de ser apresados. Tras saberse toda la verdad, los expertos determinaron que la placa colocada sobre el diente había sido una auténtica obra de artesanía y que quien ahí la colocó era un buen orfebre. Con el paso del tiempo, el diente de oro ha pasado a ocupar un lugar distinguido en la historia de la odontología, ya que es considerado como el primer caso documentado de corona dental.

Es difícil de creer pero el mecánico de aviación, de treinta y un años Douglas Corrigan (1907-1995) despegó a las cinco y cuarto de la mañana del 17 de julio de 1938 desde Floyd Bennett, Brooklyn (Nueva York), a bordo de su monoplano en lo que pretendía ser un vuelo solitario sin escalas a Los Ángeles, pero su avión aterrizó «por error» en el aeropuerto de Dublín, veintiocho horas y trece minutos más tarde. Lejos de hacerse famoso el vuelo como un error, aquel viaje se convirtió en una hazaña, y Douglas en un héroe para el pueblo americano. Según el piloto, había realizado un giro incorrecto y se había extraviado al no contar con una brújula. La historia, extraordinaria, no fue convincente para las autoridades de la aviación estadounidense, que habían rechazado sus reiteradas peticiones para ese vuelo porque su viejo cacharro no tenía equipo de seguridad, ni radio, ni instrumentos de navegación. Dichas autoridades no tardaron en suspender la licencia de piloto de Douglas, que regresó a los Estados Unidos en barco. La licencia la recuperaría días más tarde. Pero lo que no esperaban las mismas autoridades que le había denegado la licencia era el recibimiento dado al aviador, en el que se reunieron más de un millón de neoyorquinos en Broadway para homenajearle. Su «hazaña» caló hondo entre los estadounidenses, ya que era un piloto joven, con agallas y además había «engañado» a las autoridades utilizado para su proeza una avión que «casi» había construido con sus propias manos. Aquello hizo que «Wrong Way» Corrigan hiciera una gira triunfal por Estados Unidos y firmara contratos para la publicación de su biografía y una película, El irlandés volador,en la que se interpretaba a sí mismo.

El embajador y marino, que destacó al mando de galeras, Bernardino de Mendoza (1501-1557), escribió un tratado militar titulado Teórica y práctica de guerra. En él explicaba un método para poder enviar mensajes sin que estos corrieran el peligro de caer en manos del enemigo. Mendoza describía cómo unos pequeños cilindros de plomo, usados como continentes de un pequeño papel con el texto escrito, podían ser ocultados por parte del mensajero para salvar un posible registro de su interior, literalmente. Este se tragaba el cilindro y así transportaba el mensaje de manera segura. El método era muy eficaz para sacar un mensaje de una ciudad sitiada, cuando normalmente cualquier persona que saliera solía ser registrada en busca de mensajes ocultos e, incluso, era frecuente que le lavaran el cuerpo para borrar posibles mensajes escritos con tinta invisible.

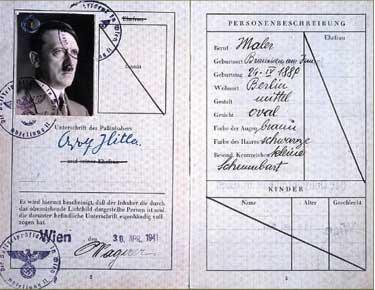

Este pasaporte falso de Adolf Hitler fue realizado por el Special Operations Executive británico, cuya labor principal fue la de organizar la resistencia en los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aquel grupo especial reunía a una serie de agentes encubiertos o espías, y para ayudarles en sus misiones realizaba falsificaciones de documentos como pasaportes, licencias de armas de fuego, permisos de viaje y pases de trabajo. A menudo se hizo uso de las habilidades de falsificadores liberados de prisión. Después de la guerra, varios de estos documentos fueron conservados para ilustrar su trabajo y mostrar ejemplos de las perfectas falsificaciones que fueron capaces de hacer. Una muestra (no se sabe bien si como ejercicio práctico o como broma) es este pasaporte falso de Hitler, realizado en 1941 y desclasificado hace pocos años. Con la típica flema británica se describe la ocupación de Hitler como «pintor», y entre sus rasgos físicos distintivos (sexo, color de los ojos, etc.) se recoge su «pequeño bigote». También pusieron en el pasaporte de Hitler una gran «J» de color rojo, reservada para los judíos en los auténticos pasaportes alemanes.

El empresario y filántropo escocés nacionalizado estadounidense Andrew Carnegie (1835-1919) era coleccionista de autógrafos y se dice que llegó a reunir la mejor colección de su época. Sin embargo, le faltaba el del naturalista alemán Ernst Haeckel (1834-1919) y se lo pidió a través de un alumno de este, al que conocía. Haeckel accedió enseguida y en el álbum de Carnegie escribió: «Ernest Haeckel agradece, conmovido, a Andrew Carnegie el microscopio que ha regalado al laboratorio de biología de la universidad». A Carnegie, un conocido avaro, no le quedó más remedio que regalar el microscopio. Tiempo después diría: «No sé si Haeckel es el personaje más importante entre aquellos cuyos autógrafos tengo, pero el suyo es el que me ha costado más caro».

El equipo de baloncesto del Real Madrid jugaba una eliminatoria de Copa de Europa a mediados de los años sesenta. El equipo español viajaba a la ciudad italiana de Varese con la consigna de sacar algo positivo y, si no era posible, traerse los mínimos puntos en contra para sentenciar en la capital. El partido contra el Ignis, su gran rival por entonces, anduvo igualado durante los cuarenta minutos, llegándose a los últimos cuatro segundos con el marcador empatado. Entonces, el entrenador madridista Pedro Ferrándiz (1928) pidió tiempo muerto. Los blancos sólo tenían a cinco jugadores disponibles, ya que el resto habían sido eliminados por faltas personales, incluido su pívot titular, el nacionalizado Clifford Luyk. Del quinteto superviviente, la mayoría estaban cargados de faltas y se preveía una prórroga complicada, en la que los merengues tendrían difícil mantener la igualdad en el marcador. En ese instante, Ferrándiz ideó una estratagema que se haría famosa: el Madrid sacó la pelota de banda y Alocén, sin darse excesiva prisa, anotó en su propia canasta por orden de su entrenador, perdiendo así sólo de dos puntos. Los árbitros no tuvieron más opción que dar validez a la canasta pese a lo extraño de la jugada. Todo el público celebró la canasta que daba la victoria a su equipo, pero a los pocos instantes se dieron cuenta de la maniobra del conjunto blanco y el enfado provocó que los visitantes tuvieran que salir del campo con protección policial. En la vuelta, el Ignis acabó sucumbiendo ante el poderío de los merengues, que así consiguieron solventar esta difícil eliminatoria. A partir de entonces, las canastas en propio campo dejaron de ser permitidas, por lo que «la canasta de Ferrándiz», como es conocida, sería la primera y la única de la historia del baloncesto europeo.

El español Ruy López de Segura (1540-1580), clérigo y confesor de Felipe II, fue considerado en el siglo XVI el mejor jugador de ajedrez del mundo. Escribió un famoso tratado sobre el juego, Libro de la invención liberal y arte del juego del Ajedrez (1561), en el que daba a conocer una nueva apertura, que desde entonces lleva su nombre. Además, el libro estaba lleno de consejos y trucos para que los jugadores ganasen las partidas y derrotasen a los contrarios. Algunos de ellos merecen ser reproducidos aquí por su curiosidad. Por ejemplo, aconsejaba sentarse de forma que el sol quedase a la espalda, para que así su luz deslumbrase y cansase la vista del contrincante; también realizar toda clase de gestos impacientes y, en general, todo aquello que pudiese alterar los nervios del contrario, como fumar tabaco de mala calidad y echar el humo a su cara.

En sus expediciones hacia el oeste del océano Atlántico en el siglo X, el navegante y conquistador escandinavo Erik «El Rojo» (950-1003) llegó a un territorio insular inmenso cubierto totalmente por hielo. Para promover la llegada de colonizadores de la cercana Islandia, decidió llamar a aquellas tierras Groenlandia (‘País Verde’), en contra de lo que era evidente.

El explorador portugués Bartolomé Días (¿1450?-1500) iba al mando del primer barco europeo que logró doblar la punta sur del continente africano en 1488. En este viaje hubieron de sortear tan terribles oleajes que el navegante bautizó el cabo más prominente en la ineludible ruta hacia la India como Cabo de las Tormentas. A su vuelta a Portugal, el rey Juan II, deseoso de no desanimar a los futuros capitanes mercantes que tuvieran que transitar por esta ruta recién abierta, decidió rebautizarlo como Cabo de Buena Esperanza.

En 1943, los servicios de inteligencia británicos se dieron cuenta de que la moral alemana comenzaba a decaer, así que se les ocurrió la idea de crear y distribuir sellos falsos con la imagen de Heinrich Himmler. Se esperaba que esto provocara que los alemanes pensaran que este trataba de derrocar a Hitler, sembrando la sospecha entre los líderes nazis, e incluso en el propio führer. Himmler era el líder de las SS, enorme organización que casi era un Estado dentro del Estado alemán, y que controlaba, entre otros, la Gestapo y los campos de exterminio. Con tanto poder, bien pudiera estar pensando en traicionar a Hitler. Aunque los sellos falsos de Himmler llegaron a circular por Alemania, poco se sabe de la auténtica eficacia práctica del engaño.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el tifus era la enfermedad más temida por los alemanes. Su capacidad mortífera preocupaba sobremanera. El mayor error médico del Ejército fue conseguir desterrar la enfermedad de toda Alemania, impidiendo la formación de anticuerpos en la tropa nazi, lo que les dejaba vendidos e indefensos ante un posible contagio. En consecuencia, acotaban en cuarentena cualquier brote sospechoso de propagarse, lo que en la práctica suponía que en esa zona se suspendía la deportación y el reclutamiento para los campos de trabajo y exterminio de los judíos polacos. El médico polaco Eugeniusz Lazowski (1913-2006) era un convencido pacifista. A mediados de 1940, un año después de la invasión nazi, el doctor se encontraba ejerciendo en la aldea de Rozwadów, al este de la Polonia ocupada. Los alemanes estaban levantando ya la ingente red de campos de concentración, fábricas y minas que necesitaban para alimentar su maquinaria bélica. La mano de obra polaca, por su cercanía, era fuente barata de recursos para el sistema nazi. Por la noche, con alevosía, la Gestapo mezclaba sus rituales de asesinatos al azar con el trillado de las aldeas polacas para reclutar a la fuerza mano de obra en una población ya diezmada por la hambruna y por las necesidades más elementales. La mayoría nunca regresó a sus casas. Hacía poco que el doctor Lazowski se había trasladado a aquella aldea desde su Varsovia natal. Recién casado y titulado, no temía por la deportación ya que el Ejército alemán necesitaba médicos judíos que controlaran las posibles epidemias «desde dentro» para ejercer un control más efectivo. Lazowski tenía la responsabilidad de informar de los brotes epidémicos en Rozwadów y pedanías aledañas. En las Navidades de 1941, el médico se encontró con el primer caso de tifus del pueblo: un joven aldeano con 40° de fiebre, jaqueca, escalofríos y dolores corporales, además de manchas rojas por todo el cuerpo, salvo la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Lazowski tomó una muestra de sangre y la envió al laboratorio, controlado lógicamente por los alemanes. Pero aquello le dio una idea. Con la ayuda de su colega Matulewicz, inyectaron la muestra a un paciente de la consulta que estaba desesperado por eludir el reclutamiento nazi. La prueba del tifus dio positivo a las cuatro horas y a los seis días, pero el paciente no desarrollaba ningún síntoma. Por tanto, el experimento era un éxito. Habían conseguido que la prueba arrojara un falso resultado positivo en una persona sana por primera vez en la historia, y sin que nadie más en el mundo lo supiera. Adjuntaron la muestra de sangre del primer paciente al laboratorio oficial nazi, cruzando los dedos de que no hubiera un nuevo y desconocido sistema de detección. A los dos días recibieron el famoso telegrama rojo: «¡Peligro, tifus! […] Aíslen al paciente. Imposible pise suelo alemán». A partir de ese momento, los doctores diseñaron un complejo y estratégico plan para seudoinfectar a la mayor cantidad posible de polacos. Secretismo absoluto para con esposas y familia cercana. Dosificando los casos, y siguiendo las directrices marcadas en epidemias anteriores, intentaron imitar al máximo el comportamiento de un contagio natural. En verano disminuían las falsas infecciones pues los piojos (portadores de la enfermedad) eran menos comunes dado el aumento de la temperatura. En el otoño de 1942 iniciaron la mayor campaña de infección. Mientras Matulewicz preparaba las muestras, Lazowski se dedicaba a buscar pacientes con gripe u otros síntomas parecidos al tifus y, tras advertirles de que quizás padecían el tifus, les ponía una falsa inyección, diciéndoles que era para aumentarles la resistencia. Al poco tiempo, les llamaba para tomarles la muestra de sangre y enviarla al laboratorio. Tras hacer cuentas y ver el escaso número de civiles salvados, aumentaron el riesgo de ser descubiertos ideando un nuevo compuesto que simulaba la sintomatología del tifus de una forma inofensiva y pasajera. Así podían inocular el reactivo y engañar al control nazi. Las cifras aumentaron.

Todo parecía muy prometedor para el joven equipo médico hasta que los alemanes enviaron una inspección médica a la zona para verificar el alto número de casos de la «enfermedad» y la escasez de defunciones. El equipo, compuesto de unos pocos médicos y demasiados soldados armados, se reunió con Lazowski a las afueras de la ciudad, donde un premeditado «banquete» esperaba a los nazis. Entre viandas y bebida, Lazowski consiguió reducir el grupo de inspección a sólo dos unidades, ambas perjudicadas por la bebida. Con ellos se dirigió al sanatorio, donde les esperaban infinitas muestras. No hubo más problemas. Toda la región se llenó de carteles marcando territorio contaminado.

Al terminar la guerra ambos médicos se separaron. Lazowski se instaló en Chicago en 1958 como pediatra y profesor de Medicina en la Universidad de Illinois y cuando se enteró del paradero de Matulewicz (médico en el Zaire) intercambió con él correspondencia. Finalmente, en 1977 confesaría al mundo sus hazañas a través de una revista estadounidense de microbiología.

Henry Ford escandalizó a sus colegas capitalistas cuando aumentó a más del doble los sueldos diarios de la mayoría de sus trabajadores en 1914, once años después de haber montado su primera fábrica de automóviles. Sabía lo que estaba haciendo. El poder adquisitivo de sus trabajadores aumentó, y el incremento de su consumo estimuló las compras en otras partes. Ford llamo a esto «el incentivo del salario».

William Martin (1907-1943) era un oficial naval británico, nacido en Cardiff. Su vida era aparentemente normal: le gustaba fumar e ir al cine y tenía una novia llamada Pamela. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, un accidente aéreo lo precipitó a las frías aguas del Mediterráneo, donde encontró la muerte. Esto era, al menos, lo que los alemanes tenían que creer, ya que, en realidad, aquel William Martin nunca existió, sólo era el protagonista imaginario de una sutil y delicada operación de inteligencia militar, ideada y dirigida por Ewen Montagu, oficial del Servicio de Seguridad británico. Los aliados planificaban su desembarco en Sicilia (la llamada «Operación Husky»), para desestabilizar a Mussolini y abrir una cabeza de puente en el continente europeo en poder del Eje. La cantidad de hombres y recursos y la importancia de la operación hacían aconsejable que Hitler no imaginara lo que los aliados planeaban. Así que Montagu propuso inventar a William Martin. Prepararon el cadáver de un sujeto sin nombre, le vistieron con un traje de oficial y le proporcionaron todo aquello que un oficial británico llevaría (dinero, cigarrillos, chequera y una carta de su novia imaginaria). Pero el detalle crucial era una nota falsificada en la que se «informaba» de un ataque en dos frentes, Cerdeña y Grecia, y de que la operación en Sicilia era una artimaña destinada a distraer a Hitler. Un submarino arrojó el cadáver al mar, esperando que la corriente lo llevara hasta la ciudad española de Huelva, donde se sabía que había una célula de espías nazis que solía trabajar con diligencia. El cadáver fue encontrado, efectivamente, por unos pescadores onubenses y los alemanes fueron víctimas de su propia eficiencia: registraron el cadáver y mordieron el anzuelo.

El desembarco en Sicilia se efectuó el 10 de julio de 1943 y los aliados no se toparon con la resistencia que cabría haber esperado. Tras la guerra, al salir a la luz la correspondencia entre Hitler y Doenitz, se descubrió que el engaño había funcionado a la perfección. Los huesos del infortunado «Martin» terminaron descansando en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva, bajo una lápida en que se leía: «William Martin. Nacido el 25 de marzo de 1907 y muerto el 24 de abril de 1943. Hijo adorado de John Glydwyr Martin y de la difunta Antonia Martin de Cartiff Gallos. Dulce et decorum est pro patria mori. Requiescat in pace». La historia la contó Ewen Montagu, el cerebro de la operación, en un libro que publicó en 1953 y en el que se basó la película El hombre que nunca existió. Curiosamente en aquella tumba siempre hubo flores frescas, que colocaba una misteriosa mujer. En 2002 se supo por fin su identidad: se trataba de Isabel Naylor, hija de un trabajador inglés de la Riotinto Limited Company, que siguió con la tradición que había empezado su padre cuando ella era pequeña. La auténtica identidad de William Martin también fue un secreto hasta que en 1996 un historiador británico encontró evidencias de que se trataba de Michael Glyndwr, vagabundo inglés que se había suicidado tomando veneno para ratas.

El prestamista y senador romano Marco Licinio Craso (h. 115-53 a. C.) que ha pasado a la historia porque en el año 60 a. C. formó, junto con Pompeyo y Julio César, el primer triunvirato, tenía además otras ocupaciones. Según parece, Craso organizó lo que se ha considerado el primer servicio de «bomberos» en la ciudad de Roma. Esto habría sido positivo si además no hubiera organizado también un grupo de incendiarios que le procurase trabajo al otro grupo y pingües beneficios a él. Sus servicios estaban condicionados por una extraña norma: cuando se le notificaba que una casa estaba ardiendo, en primer lugar se la compraba al dueño y después apagaba el fuego. Si el propietario no quería vendérsela, dejaba que la casa se quemara.

Alzando una bandera sobre el Reichstages el nombre por el que se conoce una histórica fotografía tomada el 2 de mayo de 1945 por el fotógrafo Yevgeni Jaldéi en Berlín, que muestra a soldados del Ejército Rojo alzando la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag alemán, completamente en ruinas, en la batalla de Berlín que cerró la Segunda Guerra Mundial. La foto, en que se veía la toma de uno de los edificios nazis más emblemáticos, fue extremadamente popular, siendo reimpresa en cientos de publicaciones con fines propagandísticos. Llegó a ser considerada en todo el mundo como una de las imágenes más importantes y reconocibles de la guerra, representando el fin de la Alemania nazi. La foto es la reconstrucción de la toma del Reichstag, efectuada el 30 de abril, pero que había sido pasada por alto por las cámaras soviéticas. La famosa imagen sigue hoy rodeada de múltiples leyendas, como los posteriores retoques fotográficos que sufrió, la identidad de los soldados y el origen de la bandera que aparece. Al parecer, el fotógrafo Jaldéi reunió a algunos soldados con la esperanza de conseguir una fotografía como la tomada por los estadounidenses en Iwo Jima, Japón. Pero, tras el revelado, en la agencia en Moscú los soviéticos se dieron cuenta de que uno de los soldados (como se aprecia) tiene varios relojes en sus muñecas, prueba del saqueo de los soldados soviéticos. Los relojes fueron eliminados en el cuarto oscuro manipulándose la imagen. Del mismo modo, se añadió humo en el fondo para dar más dramatismo a la imagen.

El rey Cambises II de Persia (?-521 a. C.), hijo de Ciro el Grande, sitió la ciudad egipcia de Pelusio, pero sin lograr doblegarla. Entonces tuvo la idea de acomodar sobre cada escudo de sus soldados un gato, sabiendo de la adoración que tenían los egipcios por este felino. Dicen que fueron seiscientos soldados con seiscientos gatos. Los egipcios, comandados por Psamético III, suspendieron la lucha por temor de lastimar a los gatos y Cambises tomó tranquilamente Pelusio.

En 1888, P. J. «Lucky Dutchman» Kepplinger terminó de perfeccionar su dispensador mecánico de cartas, un dispositivo que subrepticiamente entregaba o retiraba las cartas del jugador. Basándose en el diseño de aparatos similares, Kepplinger perfeccionó un modelo mucho más silencioso, más sencillo de operar y bastante más efectivo de los que se habían empleado hasta entonces. La base del aparato era una varilla de metal que se retraía entre dos planchas de metal ligero situadas en la doble manga de su camisa. Cuando las planchas se abrían, la varilla se extendía hasta su mano, donde podía recoger o dejar una carta a la que él le hacía un ligero doblez para que fuera más sencillo retirarla. Cuando las planchas se cerraban, la varilla se recogía y ocultaba la carta. La gran innovación de Kepplinger fue su modo de activación: las planchas de su manga se abrían y cerraban a voluntad por medio de un sistema de poleas que terminaba en sus piernas; bastaba que él separara o juntara las rodillas para que el dispositivo se extendiese o recogiese. Además, el aparato disponía de un mecanismo que permitía activarlo o desactivarlo al sentarse. Si «Lucky Dutchman» se hubiera limitado a desplumar primos en partidas de poca monta, quizá hoy no sabríamos nada de él ni de su truco, pero tal vez por excesiva codicia, entró en las «duras» partidas de póquer de San Francisco, repletas de jugadores profesionales a quienes era muy difícil engañar. Inicialmente, no descubrieron su método, pero su experiencia como jugadores les decía que nadie tenía tanta suerte. En una de las timbas, sus tres compañeros de juego abandonaban «desplumados» la mesa cuando se abalanzaron compinchados sobre Kepplinger y lo registraron exhaustivamente. Al descubrir el aparato, le ofrecieron dos posibilidades: asumir el letal castigo que le esperaba a un tramposo o construir tres aparatos más, uno para cada uno de ellos. Kepplinger se decidió por la opción menos traumática. Pero con cuatro dispensadores Kepplinger circulando por el país era sólo cuestión de tiempo que se desvelara el truco. Ocurrió en Chicago, durante una redada de timbas, cuando uno de aquellos jugadores solicitó al policía cambiarse de camisa antes de ser interrogado. La insólita petición hizo desconfiar al agente, que descubrió el truco y no tardó en revelárselo a los periodistas. Al día siguiente, la descripción del mecanismo de Kepplinger estaba en todos los periódicos. Poco tiempo después, cualquiera podía conseguir un aparato similar construido a medida por apenas cien dólares. Bastaba con enviar la talla de la camisa, la longitud del brazo y una fianza de veinticinco dólares.

En 1918, en la fase final de la Primera Guerra Mundial, el mando del Cuerpo de Comunicaciones del Ejército norteamericano comprobó que la mayoría de sus mensajes cifrados eran detectados y descifrados con total facilidad por el enemigo. Buscando una solución, el capitán E. W. Horner propuso la utilización como clave del idioma de los indios choctaw, iniciativa que fue aceptada por el mando. Encontró entre sus filas ocho indios que conocían esta rara lengua, que fueron asignados a la compañía D del 141.° Regimiento de infantería y que actuaron con gran éxito en primera línea de combate.

Un hecho similar ocurrió en la Segunda Guerra Mundial: el cuerpo de marines de los Estados Unidos desplazado al área del Pacífico utilizó el idioma de los indios navajos para cifrar sus mensajes. Este idioma pasa por ser, en opinión de los lingüistas, uno de los más crípticos del mundo. Los expertos en inteligencia militar sabían que, además de los aproximadamente cincuenta mil supervivientes de esa tribu, sólo otras veintiocho personas conocían el idioma en todo el mundo y que ninguna de ellas vivía en un país del Eje. En un principio, treinta soldados navajos fueron asignados con éxito a esas misiones de comunicaciones; con el desarrollo de la guerra, su número llegó a ser de cuatrocientos veinte.

En 1990, el rey Balduino de Bélgica (1930-1993) se negó a sancionar una ley que aprobaba el aborto. Su conciencia, dijo, no le permitía estampar su firma en ese documento. Y no lo autorizó. Para salvar el inconveniente causado por la rotunda negativa del monarca, el Gobierno tuvo que aceptar que abdicara temporalmente, mientras se promulgaba aquella ley, y luego ocupar el trono nuevamente.

En cierta ocasión, Publio Virgilio Marón (70-19 a. C.), el gran autor de La Eneida, costeó el funeral de una mosca que, según afirmó, era su más preciada mascota. La ceremonia tuvo lugar en su mansión romana del Monte Esquilino. Una orquesta acompañó el llanto de las plañideras profesionales que, al gusto de la época, componían el cortejo. Concurrieron muchas personalidades, entre ellas el famoso Mecenas, protector de Virgilio, y este, incluso, compuso unos poemas en honor de la mosca, que leyó durante el funeral. El cadáver de la volátil mascota fue enterrado en un mausoleo especialmente construido al efecto. Todo ello le costó a Virgilio la sustancial cantidad de ochocientos mil sestercios. Pero el hecho no era tan extravagante como pudiera parecer a simple vista. Virgilio estaba al tanto de un decreto que iba a ser promulgado por el triunvirato que gobernaba la República romana (formado a la sazón por Octavio, Marco Antonio y Lépido), por el cual se confiscarían las propiedades de los terratenientes para parcelarlas y dividirlas entre los soldados veteranos licenciados. Esta reforma agraria no incluiría los terrenos que contuvieran tumbas, que se considerarían terrenos sagrados. Cuando esta ley se puso en práctica, Virgilio pidió la exención de su propiedad por contener el mausoleo de su mascota, y le fue concedida sin ningún inconveniente.

En el complicado entramado que Adolf Hitler impuso al tradicional Estado alemán, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels (1897-1945), tenía la misión esencial de vigilar que no se dijese nada contrario a la ortodoxia nacionalsocialista. Hasta tal extremo llevó su celo profesional Goebbels que decidió que lo mejor era suprimir la crítica de arte en la nueva Alemania: «En lugar de criticar la obra de arte, habrá que contemplarla», precisó. Cuando alguien le preguntó el motivo de tan drástica medida, Goebbels explicó: «Pues porque se comienza criticando el Fausto y se acaba criticando al führer».

La famosa toma de los soldados estadounidenses levantando su bandera sobre el monte Suribachi, al conquistar Iwo Jima, fue filmada cuando la lucha ya había terminado. En realidad, la escena real de la conquista no fue filmada y se realizó con una bandera más pequeña, pero, eso sí, bajo fuego enemigo. La foto ganó el Premio Pulitzer de 1945. El 19 de febrero de ese año, los infantes de marina estadounidenses desembarcaron en Iwo Jima. Era una isla de unos veinte kilómetros cuadrados, pero vital como base aérea para poder bombardear Japón. Tras tres días de lucha, los norteamericanos consiguieron izar la bandera sobre el monte Suribachi, el punto más alto de la isla. Eran las diez y veinte y la escena la inmortalizó un fotógrafo de la infantería de marina, el sargento Louis R. Lowery. La fotografía se envió por servicio postal ordinario al Cuartel General de la Infantería de Marina y tardó un mes en llegar. Mientras tanto, se realizó un segundo izado, una hora después del primero, que fue fotografiado por Joe Rosenthal, de Associated Press, quien envió la foto por hidroavión a Guam y desde allí, por radiofoto, a Estados Unidos, donde se convirtió en una auténtica sensación y hasta el presidente Roosevelt solicitó la presencia de los hombres que izaban la bandera en ella para compartir la gloria. Lamentablemente, cuando la orden llegó a Iwo Jima, tres de los seis habían muerto. La foto le valió a Rosenthal el Premio Pulitzer y, aún en guerra, Estados Unidos editó un sello con ella.

En junio de 1503, durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón a América, en el que exploró buena parte de la costa centroamericana a la búsqueda del hipotético estrecho entre Cuba (todavía considerada tierra firme) y el llamado por entonces Continente del Sur, quedó sin víveres frente a las costas de Jamaica, habitadas por indios hosti les. Practicando el trueque y finalmente guerreando contra ellos, logró que prácticamente toda la tripulación sobreviviera; pero, como la situación volviera a hacerse insostenible, Colón planeó someter a los indígenas demostrándoles la superioridad de los españoles. Para conseguirlo, puso en marcha la argucia de anunciarles que el 28 de febrero de 1504 les demostraría el enojo que habían causado a su Dios. Para aquella fecha, como bien sabía Colón, estaba anunciado un eclipse de luna. Llegada la fecha, los indios, atemorizados por la repentina desaparición del satélite, facilitaron por fin comida a los desfallecidos españoles.

Cuatrocientos años después, el 18 de febrero de 1905, el capitán belga Albert Paulis y veinte soldados a su mando fueron capturados, en una zona del África Central cercana al por entonces Congo Belga, por la tribu caníbal de los mangbetu, un pueblo muy feroz formado por aproximadamente millón y medio de súbditos del cruel reyezuelo Yembio. Casualmente, en la espera de su indudable muerte, el capitán hojeaba un almanaque que formaba parte de sus efectos personales cuando se dio cuenta de que esa misma noche sería visible en aquella parte del planeta un eclipse lunar e inmediatamente vio en aquella coincidencia una oportunidad única para salir con bien de aquel asunto. A tal fin, pidió ser llevado a presencia del rey Yembio, amenazándole con que, si hacía algún daño a uno solo de sus hombres, él mostraría su poder «matando a la Luna». El rey caníbal le retó a que demostrara tal poder. Llegada la hora de la noche en que el almanaque anunciaba el eclipse, Paulis convocó a toda la tribu y, ante todos sus incrédulos captores, alzó su brazo hacia la Luna conjurando su desaparición. Poco a poco, el satélite fue desapareciendo, eclipsado por la sombra terrestre. Aliviado, el capitán vio pronto postrado a sus pies al rey de los mangbetu, que le prometió todo aquello que quisiese para que salvara a la Luna. El astuto capitán le hizo prometer que a partir de aquel momento su pueblo acataría la autoridad del rey belga. Obtenida tal concesión, alzó de nuevo su mano hacia la Luna, «perdonándole la vida».

La lucha aérea sobre el canal de La Mancha durante la Segunda Guerra Mundial no se disputó únicamente entre aviones, también las aves jugaron su papel. Hubo una maniobra británica de desinformación consistente en que aviones de la RAF soltaran palomas mensajeras con información falsa mientras sobrevolaban el canal. Por supuesto, el objetivo era que los alemanes las interceptaran y tomaran la información que portaban como cierta. Pero la operación era aún más compleja. El servicio de inteligencia británico, MI5, disponía de una unidad de halcones denominada Unidad Interceptora de Pájaros, al frente de la cual estaba lordTredegar. Por supuesto, estos halcones capturaban las palomas que enviaban espías alemanes en tierras británicas con destino al continente, llevando información útil para el Ejército nazi. Capturar una de estas palomas suponía, en primer lugar, evitar que la información llegara a su destino; además, en algunos casos, suponía estrechar el cerco o incluso detener al espía, y, en otros, la posibilidad de cambiar a conveniencia el mensaje que llevaba la paloma y dejarla ir.

En la primavera de 1956, el príncipe Rainiero III (1923-2005) y la princesa Gracia (Grace Kelly, 1929-1982) celebraron su luna de miel en el Ritz. Por entonces su propietario, el belga Georges Marquet, era de la opinión de que no todo el mundo era digno de dormir entre el lino irlandés de sus camas king size. En el código secreto de selección de la clientela había un acrónimo letal: «ntr», que signifcaba «no tipo Ritz». Para ser incluido en esa lista bastaba con que la mujer llevara pantalones o el caballero no usara corbata; pero casi lo más importante era la profesión. La dictadura de las buenas maneras cerró las puertas, por ejemplo, a toreros y actores. En los años cincuenta, el actor James Stewart (1908-1997) salvó el veto alegando su condición de coronel de la aviación de los Estados Unidos, con más de veinte misiones durante la Segunda Guerra Mundial. Su colega Victor Mature (1913-1999) consiguió hospitalidad sacando de la cartera unas cuantas críticas dirigidas contra él: «No sabe actuar», «inexpresiva presencia», «cara de besugo». Mientras exhibía sus recortes de prensa, Matute alegó: «¿Ven ustedes cómo no soy actor?».

En la Segunda Guerra Mundial, el 16 de diciembre de 1944, el Ejército alemán puso en marcha la operación «Niebla Otoñal», la contraofensiva en las Ardenas. Doscientos cincuenta mil soldados alemanes intervinieron en el ataque. Por sugerencia de Hitler, y bajo las órdenes de Otto Skorzeny, treinta y tres comandos alemanes que sabían hablar inglés se infiltraron entre las líneas aliadas, vestidos con uniformes estadounidenses y conduciendo vehículos aliados. El objetivo era crear confusión y lo consiguieron. Además, cuando se descubrió la estratagema, el escepticismo y la sospecha de los aliados también fue un importante contratiempo. El general Bradley recordaría posteriormente: «En tres ocasiones, unos soldados cautelosos me ordenaron que demostrara mi identidad: la primera vez identificando Springfield como la capital de Illinois (el que preguntaba decía que era Chicago); la segunda, situando a la defensa de un equipo de béisbol en perfecto orden, y la tercera, nombrando al cónyuge del momento de una rubia llamada Betty Grable. Eso no lo sabía, pero el centinela me dejó pasar, satisfecho por haber dado con una pregunta que no pude responder».

En el contexto de los interminables conflictos entre Francia y el Imperio español allá por el siglo XVI ocurrió que un grupo de soldados de la caballería francesa llegó a una abadía y se refugió allí, con permiso, en principio, de los monjes para evitar males mayores. La hospitalidad monacal tenía como contrapartida que aquello sólo sería por una noche, ya que la abadía debía obediencia a la diócesis flamenca y la ayuda a Francia podría comprometerlos. Con los franceses acomodados, unos monjes se reunieron con el abad y acordaron ayudar al conde de Egmont, enemigo de los franceses alojados. El abad, hombre pragmático, accedió a ayudar a sus señores terrenales, pero siempre que la abadía fuera respetada y no se combatiera en ella. A tal fin, prepararon un caldo convenientemente aderezado con unas hierbas purgantes, que además de provocar lo propio, indisponían en general al que las ingería. El caldo se les sirvió a los franceses como cena, mientras que los monjes, con la excusa del ayuno, no lo probaron. Después de acostarse, los monjes abandonaron discretamente la abadía y cuando los franceses comenzaron a sufrir los estragos del brebaje, comprendieron que habían sido envenenados y traicionados por los religiosos. Salieron de la abadía para retroceder hacia un terreno más tranquilo, pero no estaban en las mejores condiciones para cabalgar. Al amanecer fueron atacados por la caballería del conde de Egmont y así acabó la incursión de aquellos jinetes franceses en territorio enemigo.

En su práctica legal, a Abraham Lincoln (1809-1865) le disgustaban los litigios innecesarios y tampoco gustó nunca de inflar innecesariamente las minutas. Un hombre fue a verlo a su despacho y le pidió encarecidamente que le ayudase a entablar un pleito por 2,50 dólares contra un deudor empobrecido. Lincoln trató de disuadirle, pero el hombre estaba determinado a ejercer su venganza legal. Cuando vio que no pensaba desistir, Lincoln fijó su minuta en diez mil dólares por anticipado. Al recibir el pago de su cliente, dio la mitad de esta suma al defensor para que el demandado satisficiese su deuda de 2,50 dólares y, de esa forma, consiguió que todo el mundo quedase satisfecho con los resultados del litigio.

Esta historia se remonta a la antigua China, cuando los emperadores eran auténticos dioses y su palabra, la ley. En tiempos del emperador Qin Shi Huangdi (260-210 a. C.), a quien preocupaba sobremanera la inmortalidad o, al menos, la longevidad, su docto e inteligente médico personal, el astuto Xu Fu, llevaba años presumiendo de saber cómo obtener el elixir de la inmortalidad. Pero llegó el momento de demostrarlo. Xu Fu no tenía ni idea de cómo sintetizar el mejunje, pero lo último que pasaba por su cabeza era admitirlo, ya que los emperadores de aquella China nunca destacaron por capacidad de comprensión para con los mentirosos. Xu Fu optó por echar un órdago y marcarse un farol. Reiteró a su emperador que sabía cómo conseguir el elixir: el brebaje se almacenaba en la isla de Penglai, legendario promontorio sagrado en medio del océano. Alrededor del islote nadaba un pavoroso monstruo marino y en la isla habitaban inmortales semidioses cuya aquiescencia había de comprarse con costosas ofrendas y generosos sacrificios. En resumen, si el emperador le proporcionaba una flota bien pertrechada, avezados arqueros que liquidaran al monstruo, abundantes riquezas para sobornar a los inmortales y un nutrido contingente de vírgenes de ambos sexos, por lo que surgiera, Xu Fu se comprometía a viajar hasta Penglai, arriesgando su propia vida para obtener un par de botellas del elixir y regresar de inmediato. El emperador, apurado como estaba por el paso del tiempo, accedió de inmediato. Los barcos se aparejaron con esmero, se llenaron sus bodegas de riquezas y ofrendas, las vírgenes y los arqueros embarcaron por separado y zarpó la flota. Una flota a la que nunca más se volvería a ver. Al menos en China. En Japón, por lo que se cuenta, no les pudo ir mejor. Parece que Xu Fu no encontró ni la isla perdida ni a sus monstruosos vigilantes… Pero él y los arqueros, gracias a las riquezas y, todo hay que decirlo, a las vírgenes, tuvieron un retiro mejor que el del mismísimo emperador, que mientras se encaminaba, como todos, hacia la muerte, jamás volvió a saber de ellos.

La marina de Guerra Británica desempeñó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial: ayudó a disuadir a Hitler de la idea de invadir Gran Bretaña en 1940 y también resultó decisiva en la protección de los convoyes de suministro. Para ello, los investigadores experimentaron entre 1942 y 1944 con distintos tipos de camuflaje, como el que muestra la fotografía de este barco de la Royal Navy. La idea consistía en camuflar los buques en las costas, mimetizándolos con los fondos de tierra, y el objetivo era proporcionar una solución rápida abriendo las «sombrillas» pintadas de camuflaje al igual que el casco del barco y que, además, rompían la forma y estructura de la nave, lo que dificultaba a aviones y submarinos enemigos identificar el tipo de barco que era. Sin embargo, no se tiene constancia de su uso en combate, por lo que el proyecto debió ser finalmente desechado.

Gengis Kan (c. 1162-1227) lideró a los mongoles en la conquista de China. En esta conquista, durante el sitio de Volohai, se puso de manifiesto que la caballería no ayuda mucho a la hora de someter una ciudad amurallada. Iniciadas las negociaciones con los habitantes sitiados, Gengis prometió levantar el sitio a cambio de que la ciudad le entregara mil gatos y diez mil golondrinas. A los sitiados les pareció un pago raro, pero asequible, y aceptaron. Cuando los recibió, el líder mongol ató algodón a los animales, les prendió fuego y los envió de vuelta a la ciudad, provocando en ella docenas de incendios. Entonces Gengis atacó la ciudad y la rindió fácilmente.

El ilustre químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850) fue recordado, entre otros muchos logros, por su ley que relaciona los volúmenes combinantes de gases, un avance importante en la teoría química. Sus experimentos necesitaban unos vasos de reacción de paredes especialmente finas que tenían que comprarse en Alemania. Uno de sus ayudantes, que luego sería famoso, Alexander von Humboldt (1769-1859), aplicó su ingenio natural al problema de evitar los aranceles sobre las importaciones que en aquella época eran excepcionalmente elevados. Dio instrucciones a los sopladores de vidrio alemanes de que sellaran los largos cuellos de los recipientes y pusieran una etiqueta en cada envase: «Manejar con cuidado – Aire alemán». Los aduaneros franceses no tenían instrucciones respecto a cómo tasar con aranceles el «aire alemán», de modo que dejaron pasar el envío. Humboldt y Gay-Lussac cortaron los extremos de los recipientes sellados y continuaron los experimentos.

En la naturaleza también es un viejo recurso el camuflarse con el medio ambiente e, incluso, hacerse pasar por lo que uno no es, como este gato que intenta pasar por un perrito de las praderas más.

La edición de 1975 de la prestigiosa New Columbia Encyclopedia contenía la biografía de Lillian Virginia Mountweazel. Según la entrada, Virginia había sido una fotógrafa estadounidense que murió trágicamente a los treinta y un años. Investigando un poco más su vida, se llegó a la conclusión de que este personaje nunca existió. Uno de los editores de la publicación confirmó que «es una vieja tradición en las enciclopedias incluir una entrada falsa para proteger el copyright». Esta tradición se ha mantenido hasta nuestros días, y en la última edición del New Oxford American Dictionary, la palabra intrusa fue «esquivalience», descubierta tras las investigaciones llevadas a cabo por The New Yorker. La utilización de este tipo de engaños no es exclusiva de los diccionarios o las obras de referencia; por ejemplo, en cartografía o en realización de mapas, se suele incluir alguna calle inexistente, un topónimo imaginario o puntos de control de ínfimo tamaño en planos digitales, inapreciables a simple vista por la persona que los consulte (o copie) pero fácilmente localizables por aquellas entrenadas para buscarlos. El término «mountweazel» ha quedado ya como fijo para referirse a una entrada ficticia de enciclopedia. Este tipo de actos son normalmente ejecutados para la preservación del copyright y como método de detección de plagios o infracciones del copyright. Un ejemplo de entrada ficticia se halla en la Wikipedia en alemán en el término «Leuchtschnabelbeutelschabe», el cual se refiere a un insecto inexistente.

La pequeña república de San Marino había permanecido oficialmente neutral durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero cuando los aliados comenzaron a avanzar y habían sobrepasado su territorio, manifestaron su repulsa contra los nazis, declarando la guerra a Alemania a finales de 1944. Sin embargo, poco después se produjo un inesperado contraataque germano y San Marino se vio obligado a capitular (curiosamente, por cierto, se rindió por teléfono). Cuando la guerra volvió a favorecer a los aliados, y el frente había sobrepasado con holgura los límites de este pequeño país, San Marino volvió a declarar la guerra a los alemanes.

Al parecer, Lady Godiva (1040?-1080?) fue una dama sajona famosa por su belleza y su bondad, casada con Léofric, conde de Chester y de Mercia y señor de Coventry, que se hizo famosa por haber convencido a su marido para que fundara monasterios en Coventry y Stow. Esta dama, compadecida de los sufrimientos y apuros de los vasallos de su marido, a los que este esquilmaba con tributos abusivos, y solidaria con ellos, intercedió pidiendo a su esposo que los rebajara. El conde accedió, pero con la condición de que Lady Godiva recorriese Coventry a caballo, sin más vestidura que sus largos cabellos. La dama así lo hizo, no sin antes acordar con los vecinos que estos se encerrarían en sus casas, para no turbarla en su desnudez. El día elegido, Lady Godiva se paseó desnuda por el pueblo, montada en su caballo, mientras todos los vecinos de Coventry se encerraban en sus casas y cerraban sus ventanas. Todos, menos un sastre, al que la tradición inglesa conoce con el nombre de The peeping Tom (es decir, ‘El Mirón Tom’), que no resistió la tentación de ver desnuda a su señora, ni la de jactarse posteriormente de ello. Tal actitud le costó la total repulsa de sus convecinos, que, desde entonces, le ignoraron, castigándole con un completo ostracismo (además, la expresión «peeping tom» pasó a designar en idioma inglés a quien en castellano se llama «mirón» y en francés voyeur). La leyenda (que según los historiadores puede estar basada en un hecho real, al menos parcialmente) finaliza aclarando que Léofric, conmovido con el gesto de su esposa, rebajó los impuestos, cumpliendo su promesa. La versión más antigua de la leyenda fue registrada por Roger de Wendover (?-1236) en Flores Historiarum, pero la historia, tal y como hoy la conocemos, se encuentra en la Historia de Inglaterra (1723-1727) de Rapin. El episodio que se refiere a Peeping Tom se añadió en la época de Carlos II, que reinó entre 1630 y 1685.

Una leyenda muy similar narra que el griego Yiannis Katsanis dejó un original testamento. Dos billones de dracmas, el equivalente a más de cinco millones de dólares, serían donados para la construcción de un hospital en su ciudad natal, Afitos, al norte de Grecia, con la condición de que deberían leerse unas cartas, que también dejaba, donde relataba los affaires ilícitos de sus parientes. Para que la ciudad pudiese recibir el dinero, se deberían leer las misivas en la plaza central de la ciudad. Según explicó una autoridad local al canal televisivo Alpha «estas cartas deben ser leídas en la plaza de la ciudad, de acuerdo a lo expresado en el testamento. Algunas de las esquelas acusaban a los familiares y a otras personas de la ciudad de cosas que pudieron o no haber sucedido muchos años atrás». En un movimiento bastante astuto, los residentes de la ciudad propusieron un pacto: para terminar el conflicto y que el hospital pudiese ser construido con los fondos del difunto, las cartas serían leídas tal como estaba previsto, pero ningún ciudadano asistiría a la plaza ese día.

«La mano de Dios» es el nombre con el que se conoce el primer gol anotado por el futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra de cuartos de final de la Copa del Mundo de Fútbol de 1986, jugado el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca de Ciudad de México. El partido finalizó con victoria de los argentinos por dos goles a uno, gracias al llamado «Gol del Siglo», también marcado por Maradona. El propio Maradona declaró después del partido que el gol lo había marcado «un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios». Cuando corría el minuto 6 del segundo tiempo de un partido hasta entonces equilibrado, llegó una de las jugadas más polémicas de la historia de los mundiales: Maradona, fuera del área, pasó el balón, entre varios defensas ingleses, a su compañero Jorge Valdano, cuyo pase posterior fue interceptado por un defensa inglés que lo desvió hacia su propia portería, bombeado. Por la inercia de la jugada, Maradona había quedado en fuera de juego, pero al venir el balón de un contrario quedó de nuevo habilitado. Mientras la pelota caía, Maradona fue en su busca a la par que el guardameta inglés Peter Shilton, diez centímetros más alto. Shilton saltó con su puño derecho alzado, a la vez que Maradona lo hacía con el brazo izquierdo semiextendido. El puño del jugador argentino, disimulado junto a su cabeza, golpeó antes el balón, que salió botando hacia la portería desguarnecida. El árbitro, el tunecino Ali Bennaceur, señaló el gol, pero, acosado por las reclamaciones de los jugadores británicos, consultó con el linier, quien lo confirmó. El fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda Carbajal inmortalizó este momento en una fotografía en que se ve claramente el golpe con la mano.

Los egipcios atacaron a los judíos en uno de sus días santos, el año 320 a. C. Un ejército conducido por el rey de Egipto Ptolomeo I Sóter (367-283 a. C.) atacó Jerusalén un sábado. Pero, muy al contrario de los israelitas en 1973, los piadosísimos judíos de aquellos tiempos rehusaron pelear, ni siquiera en defensa propia, durante un día sagrado y, así, Jerusalén, que había resistido al asirio Senaquerib y al babilónico Nabucodonosor con admirable tenacidad cayó fácilmente ante el egipcio Ptolomeo.

Los auténticos sibaritas (es decir, los habitantes de la ciudad grecorromana de Sibaris, situada en territorio italiano de la región conocida como Magna Grecia) eran famosos en todo el orbe antiguo por su buen vivir, como refleja el hecho de que su gentilicio haya dado lugar a un adjetivo que califica a las personas que se preocupan por llenar de placeres su vida. Militarmente, los sibaritas también fueron famosos por su habilidad para la doma y monta de caballos. Según algunos relatos legendarios, era costumbre de su caballería el tratar de minar la moral de los enemigos entrando en combate en maravi llosa y espectacular conjunción, desplazándose todos los caballos al unísono y al ritmo de músicas especialmente compuestas para ello. Cuando, hacia el año 510 a. C., los sibaritas atacaron Crotona, ciudad situada ciento doce kilómetros al sur de la propia Sibaris, en Italia, sobre el golfo de Tarento, los astutos hombres de Crotona comenzaron a interpretar con sus flautas unos sones de baile que crearon una irremediable confusión entre los caballos sibaritas entrenados para bailar. Consecuentemente, el ataque de su caballería quedó totalmente desbaratado y el ejército de los sibaritas fue prácticamente aniquilado, quedando la ciudad de Sibaris a merced del contraataque del ejército de Crotona, que la destruyó totalmente.