¿Sorprendido? ¿Pasmado? El fiscal de distrito Sampson lo negó luego rotundamente. Sostuvo toda aquella noche que, desde el principio mismo, había abrigado ciertas sospechas vagas de Knox. Por otra parte, su inmediata avidez de explicaciones era significativa. ¿Por qué? ¿Cómo? El hombre llegó, incluso a ponerse preocupado. Pruebas… ¿Dónde estaban esas pruebas?… Su trabajado cerebro concretaba el caso presentado ante los tribunales… Y el corazón le susurraba que el caso era un hueso duro de roer…

El inspector no dijo nada… Aliviado, dirigía miradas escrutadoras al perfil impenetrable de su hijo. El impacto dado por las sensacionales revelaciones, el derrumbe horrible de Knox y su casi milagrosa reacción, el chillido de horror de Joan Brett…

Ellery dominaba la escena sin alardes jactanciosos. Rehusó explicarles nada con tercos movimientos de cabeza, mientras el inspector Queen solicitaba ayuda al Departamento de Policía, y James J. Knox era despachado, silenciosamente, del cuarto. No, afirmaba, esa noche no diría nada; mañana por la mañana… Sí… tal vez mañana por la mañana…

El sábado 6 de noviembre por la mañana reuniéronse los actores del enmarañado drama. Ellery insistió en que no sólo explicaría el caso al mundillo oficial, sino también a las atormentadas víctimas del caso Khalkis y, desde luego, a los clamorosos caballeros de la prensa. El sábado por la mañana los diarios publicaron grandes titulares anunciando la detención del magnate; rumoreábase que cierto dignatario, perteneciente a esferas cercanas al presidente, había dirigido una comunicación personal al alcalde de Nueva York, cosa que, probablemente, era cierta, pues el alcalde hizo zumbar los cables toda la mañana, exigiendo explicaciones claras al comisionado, que sabía menos que él; al fiscal de distrito Sampson, quien tornábase gradualmente frenético de desesperación; al inspector Queen, el cual sacudía su canosa cabeza, limitándose a decir a todos los consultantes oficiales un seco: «¡Aguarde!». El cuadro descubierto en casa de Knox había sido puesto a cargo de Pepper a los efectos de guardarle en el despacho del fiscal Sampson hasta el momento de la vista del proceso contra Knox; Scotland Yard había sido notificado de que el zarandeado Leonardo figuraría como prueba dentro de la batalla legal que se perfilaba ya en lontananza, pero que sería entregado al Museo Victoria tan pronto como el jurado integrado por sus pares decidiera la suerte de James J. Knox.

La oficina del inspector Queen era demasiado pequeña para contener el crecido concurso de críticos en potencia que Ellery insistiera en reunir en ella. Un selecto grupo de periodistas, los Queen, Sampson, Pepper, Cronin, Mrs. Sloane, Joan Brett, Alan Cheney, los Vreeland, Nacio Suiza, Woodruff, el comisionado de policía, el jefe inspector y un caballero muy intranquilo, cuyos dedos recorrían de continuo el espacio comprendido entre el cuello y el pescuezo, y a quien algunos «linces» identificaran como a uno de los más íntimos correligionarios del alcalde, reuniéronse en una vastísima sala del Departamento de Policía, especialmente acondicionada para esta reunión trascendental. Al parecer, Ellery Queen presidiría aquella conferencia, procedimiento éste de lo más antiortodoxa, y ante el cual rabió Sampson, pasmóse el representante del alcalde y refunfuñó el comisionado de policía.

Con todo, Ellery no era hombre capaz de dejarse amilanar. La sala tenía un estrado, y sobre este estrado se puso el joven igual que un maestro a punto de dictar una lección a un aula rebosante de niños boquiabiertos; detrás de él negreaba un pizarrón y ante éste se erguía nuestro amigo, muy rígido, muy tieso, muy digno, con las gafas recientemente pulidas y repulidas. En los fondos de la cámara, Cronin, ayudante del fiscal, susurró a oídos de éste:

—Henry, amigo mío, el caso se presenta mal a más no poder. James J. Knox se apresta a luchar con dientes y uñas y me estremezco pensando en lo que nos pasará si llega a vencernos.

Sampson no replicó; de hecho, no había nada que decir…

Ellery comenzó quedamente, bosquejando, en rápidas frases todos los hechos y deducciones de análisis previos, en exclusivo beneficio de los que no se hallaban al tanto del desarrollo del caso. Después de explicar los incidentes tocantes a la llegada de las cartas extorsionadoras, el joven hizo una pausa, humedeciéndose los labios; exhalando un hondo suspiro, zambullóse de firme en el corazón de sus nuevos argumentos:

—El único que podría haberlas remitido —dijo— era alguien que sabía que James Knox se hallaba en posesión del cuadro robado, cosa que ya he puesto previamente de manifiesto. El hecho de que Knox poseyera la tela en cuestión fue mantenido, por ventura, en el más estricto secreto. Ahora bien, ¿quiénes, aparte del grupo de investigadores, conocían tal hecho? Dos personas, y sólo dos personas: primero, el cómplice de Grimshaw, sindicado ya en análisis previos como asesino de Grimshaw y Sloane; y segundo, el propio Knox, hecho éste no considerado en su hora por ninguno de nosotros.

»¡Muy bien! La circunstancia de que las cartas extorsionadoras fueran dactilografiadas en sendas mitades del pagaré de Khalkis demuestra, categóricamente, que el remitente de las mismas era el asesino de Grimshaw y de Sloane, vale decir, el propio socio del primero, por cuanto el criminal era el único en condiciones de retener en su poder el pagaré substraído del cuerpo de Grimshaw. Sírvanse grabar esto en la mente, pues se trata de una “piedra” importante dentro de nuestra estructuración lógica.

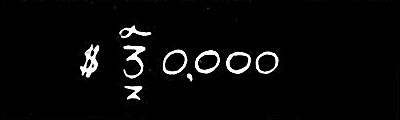

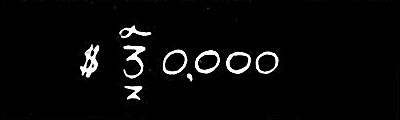

»Por añadidura, ¿qué descubrimos examinando las misivas extorsionadoras? Pues que la primera de ellas fue mecanografiada en una máquina Underwood, la misma máquina empleada por el homicida para escribir el anónimo contra Sloane, en el cual revelábase, incidentalmente, que éste era hermano de Grimshaw. La segunda carta llegó escrita con Remington. En la dactilografía de esta última se deslizó una pista interesante. El mecanógrafo cometió un error al percutir el número «3» en la cifra compuesta de «$» 30.000; y de conformidad con esta equivocación es aparente que el signo correspondiente al registro de las mayúsculas, en el número «3», no pertenece al teclado ordinario. Permítanme demostrarles gráficamente la forma en que aparecían los números integrantes de la cifra 30.000 en la nota aludida, todo lo cual contribuirá a explicar y esclarecer esta demostración.

Volvióse y escribió rápidamente sobre el pizarrón los siguientes símbolos:

—Sírvanse observar, caballeros —continuó Ellery, girando sobre sus talones de nuevo—, que el error del dactilógrafo consistió en no soltar por completo la palanca de cambio luego de percutir la tecla del dólar —«$»— con el resultado de que la tecla subsiguiente, el ser percutida, dejó una impresión irregular, rota, sobre el papel. Naturalmente, el mecanógrafo retrocedió y reimprimió el número «3», cosa ésta carente de importancia; lo importante es que quedaron las ligeras y quebradas impresiones de la tecla «3». Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien comete este error vulgarísimo, el error de no soltar por completo la palanca de cambio para las «mayúsculas» cuando se va a imprimir un signo del teclado inferior? Pues esto, simplemente: el espacio correspondiente a la minúscula queda en blanco; un poco arriba del espacio mencionado aparece una impresión de la parte inferior del signo superior; un poco más abajo, la de la parte superior del signo inferior. Observen ustedes nuestro caso particular en este esquema trabado grosso modo sobre la pizarra. ¿Está claro esto?

El grupo asintió al unísono.

—¡Espléndido! Supongamos, por unos instantes, que tenemos delante la tecla correspondiente al signo «3» intercalada en todos los teclados de máquinas de escribir de fabricación nacional —continuó Ellery—. ¿Qué es lo que podríamos ver? Pues que el número «3» ocupa la parte inferior de la tecla y el signo «#» la parte superior. Permítanme mostrárselo —volvióse de nuevo al pizarrón y escribió el símbolo de «número»—. Sencillo, ¿verdad? —dijo tornándose—. Voy a demostrarles ahora que el error cometido en la dactilografía de la segunda carta extorsionadora NO INDICA un teclado «standard», al menos en cuanto se refiere a la tecla «3». En efecto, en donde el signo decapitado, impreso sobre el «3» retrocedido, debiera mostrar la parte inferior del símbolo de «número», aparece un garabato distinto en absoluto al aludido anteriormente. Y se trata, de hecho, de un signo harto extraño: un «gancho» hacia la izquierda y una línea curva que, arrancando del «lazo», corre a nuestra derecha.

El muchacho absorbía la atención de la concurrencia como si les mantuviera encadenados a sus asientos. Inclinándose adelante, prosiguió:

—Es obvio, pues, como ya dije, que la máquina Remington, con la cual se escribiera la segunda misiva extorsionadora cuenta con un signo peculiar en la sección «mayúsculas» de la tecla del «3», en lugar del ordinario símbolo de «número» —sacudió la cabeza en dirección al «#» trazado sobre el pizarrón— que le corresponde. Es obvio, asimismo, que esta suerte de «lazo» es, simplemente, la mitad inferior de un signo completo. ¿Cuál es la conformación general de este símbolo? ¿Cómo es su mitad superior? —Ellery se irguió calmosamente—. Recapacitemos unos instantes y observemos luego ese garabato trazado sobre el número «3» del pizarrón.

Aguardó y todos aguzaron los ojos. Pero nadie contestó:

—Es realmente terminante esta observación mía —murmuró Ellery, zumbón— y me asombra que ninguno de los presentes, en especial los periodistas, lo haya identificado. Afirmo, con plena convicción, y me atrevo a desafiar a cualquiera a demostrarme lo contrario, de que ese «gancho» o «lazo» corresponden a la mitad inferior del único signo en el mundo concebible de encontrarse en una máquina de escribir, y ese signo es el que se asemeja a una «L» mayúscula, cruzada en su fuste por un palillo… ¡En otros términos, es el símbolo de la libra esterlina británica!

Se elevó en la sala un murmullo de aprobación y asombro:

—¡Muy bien! Sólo nos resta entonces examinar una Remington, destinada, desde luego, al mercado nacional, cuyo símbolo, para las «mayúsculas» en la tecla del «3», corresponde al de la libra esterlina. Calculemos las probabilidades matemáticas de que una Remington norteamericana tenga dicho signo en esa tecla: creo que nuestros cálculos ascenderían a millones. En otras palabras, si halláramos una máquina en esas condiciones militarían a favor mío todos los derechos, matemáticos y lógicos, de sostener que esa máquina es la misma utilizada en dactilografiar la segunda carta extorsionadora.

Ellery gesticuló ampliamente:

—Esta explicación previa es esencial para la mejor comprensión de lo que pasaré a enumerarles. Sírvanse escucharme con atención. Descubrí, mientras conversaba con James J. Knox en el período en que Sloane era considerado suicida, y antes, por consiguiente, de la recepción de la primera carta extorsionadora, de que Knox tenía en su poder una nueva máquina en la cual se reemplazó una de las teclas. Averigüé esto accidentalmente visitando a Knox; nuestro hombre daba instrucciones a Miss Brett en el sentido de llenarle un cheque en pago de una factura correspondiente a una máquina de escribir nueva, recomendándole no olvidase de adicionar una determinada suma de dinero en pago del «reemplazo de una tecla». Además, por la propia Miss Joan Brett descubrí, en el mismo período, que esa máquina era una Remington, pues ella lo mencionó específicamente; y averigüé, asimismo, que se trataba de la única máquina de escribir de la casa; Knox instruyó a Miss Brett de remitir la vieja a la Sociedad de Beneficencia. Miss Brett comenzó a dactilografiar cierta nota con algunos números de serie; se detuvo de sopetón y echando a un costado la hoja, dijo que tendría que escribir la palabra «número». Desde luego, lo subrayado es mío… Y aunque en ese momento, eso no significaba nada para mí, comprendí que la Remington de James Knox, la única máquina de escribir de la casa, no tenía el signo de «número», ¿caso contrario, porqué Miss Brett tenía que escribir la palabra «número»?, y que en ella había sido reemplazada una de las teclas. Ahora bien, dado que en la nueva máquina de escribir se había reemplazado una tecla, y que en ella faltaba el signo correspondiente a «número», por lógica estricta se comprende que la tecla del símbolo de «número» era la que había sido reemplazada. ¡Una lógica elemental! Sólo me restaba, pues, descubrir un nuevo hecho para completar mis argumentos; si en la tecla reemplazada descubría el signo de la libra esterlina sobre el «3», lugar en que tendría que encontrarse el signo de «número», entonces podría afirmar, justificadamente, que esa Remington era, probablemente, la máquina utilizada para dactilografiar la segunda carta extorsionadora. Naturalmente, sólo necesitaba echarle una ojeada a la máquina para esclarecer este punto después de la llegada de la segunda misiva en cuestión. Y bien, el símbolo estaba allí, señoras y señores… De hecho, el señor fiscal Sampson, su ayudante Pepper y el inspector Queen recordarán que podrían haber comprobado ese hecho sin examinar el teclado de esa máquina; en efecto, ese día, el inspector redactó un telegrama, una de cuyas frases contenía las palabras correspondientes a «ciento cincuenta mil libras esterlinas»; cuando Miss Brett hubo copiado el mensaje de Queen en la máquina de escribir, observé que ella no había usado la palabra «libras», sino el símbolo correspondiente de la «L» mayúscula, cruzada por un palillo. Aun cuando nunca hubiera visto la máquina con mis propios ojos, el simple hecho de que Miss Brett imprimiera el signo de la «libra esterlina» en el cablegrama, acoplado con otros factores, tornaría inevitable esa deducción… La prueba, tan matemáticamente segura como puede serlo cualquiera otra prueba extraída por deducciones, me saltó a la cara: la máquina utilizada para mecanografiar la segunda carta extorsionadora había sido la de Mr. James Knox.

Los periodistas sentábanse en primera fila; sus anotaciones crecían de bulto como Alicia en el país de las maravillas. No se percibía el menor ruido salvo el de las agitadas respiraciones y el rechinar de los lápices. Ellery desmenuzó una colilla debajo de su zapato, desentendiéndose de reglamentos policiales y de los dictados de la urbanidad ciudadana.

—¡Eh bien! —dijo plácidamente—, nous jaisons des progrés. Efectivamente, sabemos que, desde el momento en que Knox recibió la primera carta extorsionadora, él no permitió la entrada de visitante alguno en su casa, ni siquiera la de Mr. Woodruff, su abogado incidental. Eso significa que las únicas personas que podrían haber usado la máquina de Knox para dactilografiar la segunda nota eran las siguientes: el propio Knox, Miss Brett y los miembros de la servidumbre de la mansión Knox. Ahora bien, en razón de que dichas cartas habían sido escritas al dorso del pagaré, dividido en mitades iguales por el criminal, se deduce que uno de los individuos del grupo antes mencionado era el asesino.

Ellery prosiguió hablando con tanta rapidez que cierto movimiento fugaz, producido en el fondo del salón —de hecho, sobre el asiento en que se sentaba el inspector Queen— pasó inadvertido. Una sonrisa sombría enarcó los labios del joven ante aquella deliberada sofocación de una posible crítica paterna: —Eliminemos. ¿Sería el extorsionador uno de los sirvientes? No, pues ninguno de ellos estuvo en casa de Khalkis durante el período de nuestras primeras investigaciones y, por consiguiente, no podría haber estado en condiciones de «plantar» las pistas falsas contra Khalkis, primero, y luego contra Gilbert Sloane; una característica esencial de nuestro criminal es ésa su manía de «sembrar pistas».

De nuevo se produjo un movimiento irritado hacia el fondo, y otra vez Ellery reanudó aprisa sus observaciones:

—¿Podría haber sido Miss Brett?… No, pues si bien se encontraba en casa de Khalkis durante el período en que el asesino «sembró» las pistas falsas, de modo alguno podría considerársele «cómplice» de Grimshaw, otra calificación necesaria del criminal. ¿Cómo sabemos que ella no fue socio de Grimshaw desentendiéndose de lo grotesco del pensamiento? ¡Muy simplemente! —hizo una pausa, buscó los ojos de Joan y descubriendo un brillo consolador en sus pupilas, continuó rápidamente—: Miss Brett me confesó que, desde hace cierto tiempo —y aún sigue siéndolo— trabaja como pesquisante al servicio del Museo Victoria.

Una oleada de exclamaciones de asombro ahogó sus palabras. Por un tiempo, la reunión pareció condenada a volar por los aires; pero Ellery golpeó sobre el pizarrón, exactamente igual que un maestro y el estruendo se fue apagando hasta morir por completo. Continuó adelante con su exposición, sin mirar a Sampson, Pepper o a su propio padre, los cuales le contemplaban con entremezcladas expresiones de reproche y furia.

—Como decía anteriormente, Miss Brett me confesó que trabaja para el Museo Victoria en calidad de pesquisante secreto, ganando acceso a la mansión de los Khalkis con el único propósito de hallar rastros del robado Leonardo. Ahora bien, Miss Brett me hizo esta confesión después del aparente suicidio de Gilbert Sloane y antes, por consiguiente, de la recepción de la primera carta de extorsión. En aquel momento me mostró algunos pasajes de vapor, pues abrigaba el propósito de regresar a Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque ella sentía que había perdido la pista del cuadro en cuestión, y que ya no era más necesaria en una investigación detectivesca demasiado embrollada para ella. ¿Qué significaba esa adquisición de pasajes para su país natal? Obviamente, que ella ignoraba el paradero del Leonardo, pues de otra manera habría permanecido en Nueva York; su misma intención, de regresar a Londres constituía una prueba rotunda de su falta de conocimientos al respecto. En cambio, ¿cuál es la característica primordial de nuestro criminal? ¡Pues que él sabía dónde se hallaba el cuadro! En otras palabras, Miss Brett no podría haber sido el asesino ni escrito la segunda carta extorsionadora… o la primera, ya que ambas fueron dactilografiadas por la misma persona.

»¡Muy bien! Si eliminamos a Miss Brett y a los sirvientes como sospechosos, sólo nos resta el propio Knox como remitente de la segunda carta y por ende, como socio y asesino de Grimshaw.

»¿En qué forma demostrarlo? Knox satisface todos los requisitos esenciales del criminal; en efecto, se encontraba en casa de Khalkis durante el intervalo en que fueron colocadas esas pistas falsas contra el primero; además —y perdóneseme la digresión—, ¿por qué Knox se presentó ante las autoridades confesando ser el tercer hombre, después de tomarse tanto trabajo en demostrar que nunca hubo ese tercer hombre? Por una razón muy sencilla: Miss Brett ya había pulverizado la teoría de la no existencia del tercer hombre con su relación concerniente a las tazas de té, y ello, en su presencia; de modo, pues, que Knox nada tenía que perder y sí mucho que ganar fingiendo venir en ayuda de nuestras penosas investigaciones, un movimiento pleno de audacia para apoyar su pretendida inocencia. Knox encaja, asimismo, en el molde del caso Sloane; él podría haber sido la persona que acompañó a Grimshaw al Hotel Benedict, enterándose, de esta forma, que Sloane y Grimshaw eran hermanos, tras lo cual decidió enviar ese anónimo para enredar mañosamente a Sloane; como asesino poseía, además, el testamento substraído del ataúd de Khalkis y por ende, podría haberlo colocado en los sótanos de su casa contigua a la de Khalkis y dejado la llave de la puerta en la tabaquera de su víctima; y finalmente, en calidad de criminal, poseía el reloj de Grimshaw, hallándose, por ende, en condiciones de esconderlo en la caja fuerte de Sloane luego de asesinarlo en las Galerías Khalkis.

»Sin embargo, ¿por qué escribió esa carta a sí mismo, urdiendo un presunto robo de su cuadro? Por una razón excelente: públicamente desacreditado y desmentido el supuesto suicidio de Sloane, él sabía que la policía continuaba a la caza del asesino. Además, las autoridades ejercían presión sobre él en el sentido de devolver el cuadro a su legítimo dueño; escribiéndose esas misivas extorsionadoras hacía aparecer como que el criminal, todavía en libertad, no era Mr. James J. Knox, y que algún extraño las había remitido; desde luego, jamás habría escrito las cartas de saber que descubriríamos después que habían sido dactilografiadas con su propia máquina de escribir Remington.

»Ahora bien, al robarse a sí mismo el cuadro en cuestión, nuestro inteligente amigo afianzaba su ilusión, fingiendo que ese extraño de mentirillillas había atraído a la policía fuera de la casa a objeto de hurtarle el Leonardo; estropeó su propio sistema de alarma contra ladrones a fin de que, cuando regresara la policía del edificio del Times con las manos vacías, dicho sistema de alarma demostrara que el cuadro había sido substraído durante nuestra infructuosa caza del delincuente. Un plan astuto, de hecho; pues la desaparición de la pintura eliminaba su obligación de devolverlo al Museo Victoria, conservándola, en cambio, en su poder, libre ya de todo inconveniente futuro…

Ellery sonrió hacia los fondos del salón:

—Ya veo que el señor fiscal Sampson se muerde los labios con rabia y preocupación. Mi estimado Mr. Sampson, es evidente que usted anticipa los argumentos de los señores abogados de Knox, ¿verdad? Es indudable que ese selecto conjunto de luminarias legales intentará demostrar, mediante la presentación de ejemplos del estilo ordinario dactilográfico de Knox, de que los mismos difieren del de las dos notas extorsionadoras que usted le acusará de haber escrito contra sí mismo. No se aflija usted por eso, amigo mío: será evidentísimo para cualquier jurado que Knox alteró deliberadamente su habitual estilo mecanográfico: espaciado, puntuación, percusión en determinadas teclas, etc., etc., a fin de robustecer la simulación de que las mismas fueron escritas por otra persona que él…

»En cuanto a los cuadros en sí mismos, caben dos suposiciones: 1), que Knox los tenía a los dos, como afirma, o 2), que sólo poseía uno de ellos, el adquirido a Khalkis. Si tenía uno solo, mintió entonces en cuanto a habérselo robado, pues encontré uno en su casa después de afirmar que había sido robado. Y cuando vio que lo había encontrado, se apresuró a echar mano de la historia relativa a las dos telas para hacernos creer que todo el tiempo ellas habían estado en su poder, y que la que encontráramos era la copia, habiendo sido robado el original por el supuesto ladrón-asesino. Esto es cierto. Sacrificó la tela, pero salvó su pellejo… ¡o creyó salvarlo! Por otro lado, si realmente poseyó esos dos cuadros, entonces el que descubrí es, o el Leonardo o bien la copia, y no existe forma de identificar el verdadero hasta que hayamos encontrado la otra tela, inevitablemente escondida por Knox en algún lugar secreto. Sea cual fuere el cuadro que al presente se encuentra en poder del fiscal, resta aún el otro en manos de Knox, y este otro no puede presentarlo Knox a las autoridades, pues ya se pisó a sí mismo al afirmar que había sido robado por algún extraño a la casa. Mi querido fiscal, si usted puede encontrar esa otra tela en algún lugar de las dependencias de la casa de Knox, o descubrirla en cualquier otro punto y demostrar que el propio Knox la colocó allí, el caso contra él quedará más robustecido que nunca.

Sampson, a juzgar por su rostro adusto, parecía dispuesto a rebatirle ese argumento; al parecer, el hombre no consideraba tan «robusto» el caso contra Knox como Ellery. Éste, empero, no le permitió exteriorizar sus pensamientos y continuó sin pausa:

—En resumidas cuentas —aseveró—, el asesino necesitaba poseer esas tres clasificaciones. Una: hallarse en condiciones de sembrar las falsas pistas contra Khalkis y Sloane; dos: ser el remitente de las cartas extorsionadoras; y tres: encontrarse en casa de Knox a los efectos de poder dactilografiar la segunda carta. Esta tercera calificación incluye a los sirvientes de Knox, a éste mismo y a Miss Brett. La calificación una elimina a los criados, la dos a Miss Brett, y como sólo nos resta Knox, el cual encaja a maravillas en las tres calificaciones, él debe ser el criminal.

Nadie podía haber afirmado que el inspector Richard Queen se regodeaba ante el público triunfo de su vástago. Concluidas las inevitables preguntas, felicitaciones, discusiones y disturbios periodísticos —y es notable señalar que entre los cronistas menudearon meneos y encogimientos de hombros— los Queen se retiraron al santuario del despacho del inspector, y éste dio rienda suelta a su malestar interior, que hasta ese instante reprimiera a duras penas; y Ellery sintió en carne viva todo el impacto del descontento paterno.

Apresurémonos a consignar, como síntoma importante, que el propio Ellery distaba cien leguas de presentar el insolente aspecto del triunfador. Antes al contrario, sus delgadas mejillas endurecíanse en largas arrugas de preocupación y sus pupilas reflejaban cansancio y excitación nerviosa. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, aplastado por alguna aflicción interna, evitando con cuidado los acusadores ojos de su progenitor.

El anciano rezongaba en términos que no daban lugar a dudas:

—¡Diantres! ¡Demonios coronados! —bramaba—. Si no fueras mi hijo te daba aquí mismo de puntapiés hasta cansarme. Nunca en mi vida escuché una sarta peor de disparates que abajo con… —se estremeció de terror—. Ellery, recuerda bien mis palabras. ¡Aquí se producirá un lío de ordago! Esta vez mi fe en ti se ha venido… Bueno, que me has dejado peor que nunca. Y Sampson… ¡Demonios! Henry, no es ningún necio; cuando se marchó de la sala vi, más claro que el sol, que el tipo se auguraba la más furiosa batalla legal de todos los tiempos. Ese caso no hará pie ante los jueces, muchacho… ¡nunca jamás! No existen pruebas. ¡Ni motivos! Nada… ¡menos que nada!… Tú no has dicho palabra al respecto. ¿Por qué Knox asesinó a Grimshaw, tonto? Seguramente que es muy bonito emplear esa fementida lógica tuya para demostrarnos, matemáticamente o como demontres te dé la gana, de que Knox es nuestro hombre; pero, ¿y los motivos del crimen? ¡Los jueces exigen motivos, y no lógica! La cosa está que arde y aquí se nos va a venir el mundo abajo. Knox está en la cárcel, defendido por los mejores abogados del país… y esos leguleyos, pobre hijo tarambana, esos bribones agujerearán de tal modo tu seudo caso que dentro de poco parecerá un perfecto queso Gruyere… Sí, tan lleno de agujeros como un…

A esta altura del discurso, Ellery se estremeció de pies a cabeza. Durante la perorata paterna había escuchado con paciencia, incluso asintiendo, como si el inspector dijera lo que aguardaba y que, si bien no le daba precisamente la bienvenida, no creía que se trataba de argumentaciones insuperables. Ahora, empero, se irguió de un salto, y una nube de alarma temerosa cruzó por su rostro varonil:

—¿Tan lleno de agujeros como qué, papá? —preguntó—. ¿Qué quieres decir?

—¡Ajá! —vociferó el policía—. Eso parece sublevarte, ¿eh? Imaginabas que el viejo es un idiota, ¿verdad? Tal vez Henry no se percató de ello, pero yo, sí, y si tú no lo viste, eres más imbécil todavía que él —palmeó la rodilla de Ellery—. Oye, Ellery Sherlock Holmes Queen, dijiste que eliminarías a todos los sirvientes en razón de que ninguno de ellos había estado en casa de Khalkis durante el período en que el criminal «sembró» las pistas falsas.

—¿Y qué?

—¿Y qué, hijo? Pues que eso suena muy bien. Magnífico. ¡Soberbio! ¡De acuerdo! Pero mi precioso y malaventurado hijito —dijo el anciano con acento amargo—, tú no profundizaste bastante ese punto, por lo que veo. Eliminaste a cada uno de los criados como asesino; pero, ¿por qué alguno de ellos no pudo haber sido cómplice de un asesino de afuera? ¡A ver qué respondes a esto!

Ellery no replicó; suspirando, dejó así las cosas. El policía, desplomándose sobre una silla giratoria, exhaló un resoplido de descontento:

—Vaya una omisión imbécil… ¡Y cometerla tú, tan luego tú, Ellery! ¿Sabes que me sorprendes? Este caso alteró tus facultades mentales. De hecho, cualquiera de los sirvientes podría haber sido sobornado por el matador de Grimshaw y Sloane para dactilografiar la segunda carta en la máquina de Knox, mientras él se mantenía apartado de allí y gozando de una espléndida impunidad. No digo que esto sea cierto, hijo, pero jugaría mil dólares contra un puntapié en salva sea la parte que los picapleitos de Knox pondrán este punto de relieve ante los jueces, y en ese caso ¿qué quedará de tu argumento que elimina a todos hasta dejar sólo al viejo? ¡Bah! Tú lógica es falsa como el demonio.

Ellery asintió con humildad:

—¡Brillante deducción, papá, brillantísima! Espero… ¡ejem!… confío en que ningún otro pensará ahora en eso…

—Bueno —refunfuñó el inspector, con ceño torvo—; Henry no lo pensó siquiera, pues de lo contrario ya nos lo hubiera disparado en pleno rostro y a voz en cuello. Es un consuelo, por lo menos… Oye, hijo, y no te ofendas. Es evidente que tú conocías esa objeción desde el principio mismo. ¿Por qué no la subsanas ahora, antes que sea demasiado tarde y me cueste el puesto… y el de Henry?

—¡Oh! ¿Pides que subsane ese error, papá? —Ellery se encogió de hombros—. ¡Cielos! ¡Qué cansado me siento!… Bueno, voy a decírtelo en seguida, mi querido y sufrido antepasado. ¡Por la sencilla razón de que no me atrevo!

El inspector meneó la cabeza:

—Creo que te has vuelto chiflado, hijo —murmuró—. ¿Qué quieres decir con que no te atreves? ¿Acaso ésa es una razón lógica? Bueno, digamos que es por Knox. ¡Pero el caso, muchacho, el caso! Proporciónanos algo más definitivo y concreto para trabajar, Ellery; sabes bien que te respaldaré hasta el fin, si veo que estás convencido de la verdad de cuanto afirmas.

—¡Cuán bien conozco eso! —bisbiseó Ellery—. ¡La paternidad es una cosa maravillosa! Sólo existe algo más maravilloso aún y es la maternidad… Papá, ahora no puedo agregar una sola palabra más. Diré, en cambio, y tú podrás aceptar mis palabras en lo que valen, considerando su fuente objetable, que ¡el más grande de los acontecimientos de este estupendamente enmarañado caso está aún por ocurrir!