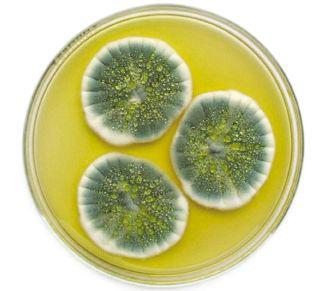

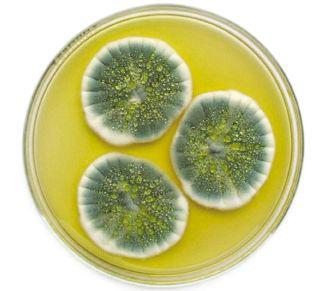

Aspecto de una placa a la que le ha salido moho, pero es penicilina.

Qué bonitos son los anuncios de jabones y champús. Nos ofrecen una imagen de limpieza que parece ligada a la calidad de vida y a la belleza. En ese contexto, los mensajes de que «esa» crema corporal o «ese» desodorante es el mejor de todos porque elimina todas las bacterias de nuestra piel nos lleva a soñar con pieles despobladas de bacterias y de todo tipo de impureza. Lo malo es que como alguna de esas lociones, cremas, champús, esprays o jabones cumpliese lo que promete nos matarían para siempre jamás y quizá algunos de esos productos serían capaces de acabar con la especie humana si hiciesen lo que dicen que hacen.

BENDITAS BACTERIAS

Las bacterias no sólo son imprescindibles para la buena marcha de nuestro organismo, sino que quizá más de la mitad de él lo forman bacterias que viven en nuestro cuerpo y nos ayudan en procesos como la digestión, que no sería posible sin ellas. Es evidente que si matasen un porcentaje significativo de nuestra masa orgánica, no sólo adelgazaríamos, sino que nos desmoronaríamos como un saco-cementerio lleno de materia muerta.

Pero volviendo a la senda de la sensatez, algunas bacterias son perniciosas; en un autobús durante la hora punta de verano son especialmente molestas las que producen el mal olor corporal, pero ser demasiado riguroso en su exterminio conlleva otras desagradables consecuencias para el ser humano, una de las cuales es la creciente pandemia de alergias que azota al mundo equívocamente civilizado y excesivamente limpio.

BENDITAS RATAS, POR LO TANTO

Es un caso parecido al de las ratas de alcantarilla, por mucho que nos pese la comparación. Como bien saben los responsables de desratización de las grandes ciudades, la lucha contra las ratas es una batalla en la que no nos conviene ganar, y mucho menos por goleada. Si en nuestra ciudad preferida (o menos odiada) un responsable de desratización, iluminado por la visión de las felicitaciones que recibiría si acaba con todas las ratas para siempre jamás, pone en marcha la solución final y llena de venenos cien por cien efectivos todas las alcantarillas, pasarían dos cosas de lo más desagradables:

No es bueno dejar que las ratas pueblen a su aire la ciudad, pero eliminarlas por completo tiene también sus propios inconvenientes. Y hacerle la guerra indiscriminada a nuestras bacterias es más o menos igual.

El exceso de higiene corporal, además de los efectos irritantes a largo plazo de algunas de las sustancias que utilizamos día tras día sobre nuestra piel, deja sin trabajo a los anticuerpos de nuestra sangre, los cuales no son tan flexibles ni tan cerebrales como para buscarse otras ocupaciones ni para quedarse quietos, por lo que siguen intentando acabar con todo lo que les parezca raro, como un germen invasor, y si no encuentran gérmenes claramente invasores, su natural paranoia les lleva, cada vez más, a atacar cualquier cosa que encuentran un poco fuera de lo normal, se terminan volviendo contra elementos básicos de nuestra fisiología y, típicamente, nos provocan irritaciones en nariz y pulmones, que son los elementos más abiertos al exterior, o en la propia piel. Se llaman alergias, son cada vez más comunes y están muy directamente relacionadas con el exceso de higiene, aunque en la televisión lo digan más suavemente porque no se atrevan a ser tan políticamente incorrectos como nosotros.

LIMPIEZA, PERO DENTRO DE UN ORDEN

¿Higiene? Sí, por favor. Toda la necesaria, pero nada más que la necesaria. Recordemos al personaje interpretado por Jack Nicholson en la película Mejor… imposible: Se lavaba de forma compulsiva con jabones que tiraba en cuanto estaban contaminados de realidad y era «el chiflado» de la película. Pero, sobre todo, fue mucho más feliz cuando dejó entrar una saludable dosis de caos en su vida.

Todo lo anterior es de aplicación general y viene bien saberlo para no caer en la tontuna multinacional casi xenofóbica de cargarse bacterias sólo porque no las vemos o porque no conocemos sus nombres. Pero también es muy cierto que algunas bacterias intentan hacernos la vida muy difícil a los humanos, y si supiésemos eliminar selectivamente todas las que provocan enfermedades como la tuberculosis, por poner un ejemplo, nadie las echaría de menos (salvo, quizá, los paranoicos especialistas en armamento bacteriológico). Ahí entramos en el capítulo de los antibióticos que, aunque parezca una contradicción, también son protagonistas de un par de desastres.

El primero tiene solución, es muy sencillo: cuando el médico nos recete un antibiótico y diga que hay que tomárselo durante diez días, por ejemplo, no debemos abandonarlo antes de esos diez días, por muy bien que nos sintamos. Luego lo explicamos con más detalle.

SUERTE: UNA BUENA PREPARACIÓN, ACECHANDO EL PASO DE UNA OPORTUNIDAD

El primer antibiótico digno de ese nombre fue la penicilina. Lo descubrió Alexander Fleming, y los adoradores del sensacionalismo dicen que fue por casualidad. Bien, si después de estar investigando durante años para encontrar la sustancia que podía acabar con las infecciones que mataban más heridos que las propias balas en la guerra, probando todo lo que se le ocurría en un laboratorio bien pertrechado para detectar cualquier cosa que atacase a las bacterias, decimos que era casualidad descubrir que unos hongos que habían crecido en una placa precisamente habían matado a las bacterias que había en esa placa, pues entonces fue por casualidad, pero que nadie tenga la más mínima esperanza de que esa casualidad digna del Premio Nobel le ocurra a otros mientras se toman una paella en la playa, navegan por páginas de deportes en internet o estudian la manera de hacerse ricos invirtiendo en bolsa: para que esa «casualidad» nos «toque» tenemos antes que estudiar medicina o biología o farmacia o algo por el estilo (o varias de esas disciplinas sucesivamente), trabajar durante muchos años investigando sin aspiraciones de ganar dinero, hacerlo tan sumamente bien que nos ganemos el derecho a utilizar un (carísimo) laboratorio de investigación avanzada, utilizarlo durante muchos años sabiendo lo que hacemos y haciéndolo mejor que los demás y, entonces, a lo mejor descubrimos algo «por casualidad».

Aspecto de una placa a la que le ha salido moho, pero es penicilina.

En otras palabras: no fue casualidad. Tuvo algo de suerte, sí, pero quizá también tuvo muy mala suerte en otras veintitrés ocasiones anteriores cuando la bacteria no fue atacada por los hongos porque algún colaborador o el propio Fleming limpiaron mejor la placa, o porque ese día no hubiese humedad suficiente en el aire como para que el hongo prosperase. El caso es que si se trabaja duro y en la dirección correcta, lo normal es obtener resultados, y Fleming los obtuvo. De repente (las normas de control de medicamentos no eran las de final de siglo), teníamos la penicilina.

No todos la «teníamos», porque alrededor de ese laboratorio de Fleming el mundo estaba en guerra y la penicilina sólo la podía utilizar uno de los ejércitos, el de los Aliados, mientras que los «otros» aliados, es decir, alemanes, italianos, japoneses y pocos más, tenían muchísimas más bajas en la Segunda Guerra Mundial.

LA FORMA MILITAR DE VER LAS COSAS

Un inciso acerca de la forma «militar» de entender las bajas en combate. En la Segunda Guerra Mundial la munición más empleada era la del calibre 7,62, es decir, se disparaban balas de bronce y plomo de 7,62 milímetros de diámetro[42], y eso hace mucho daño.

La munición de la OTAN fue de ese calibre hasta el último tercio del siglo, en que se pasó a utilizar balas de calibre 5,56, que hacían «menos daño»; incluso desarrollaron balas de plástico que se deshacían al atravesar el primer músculo, realizando variados destrozos, pero sin romper nada grave, y todo con la declarada intención de «matar menos».

¿Humanismo?, ¿piedad? Nada de eso: si el enemigo que recibe un balazo se muere, es una baja (y una tragedia personal) y el ejército enemigo disminuye sus efectivos de combate en «una» persona; pero si, por el contrario, el que recibe el balazo sólo queda herido, la disminución de la capacidad de combate será mucho mayor, pues al hecho del que el herido no seguirá combatiendo (y, a la velocidad a la que se mueven las guerras modernas, es muy improbable que vuelva a combatir en esa), hay que sumarle los recursos que deberá dedicar ese mismo ejército enemigo para llevarse de allí al herido, ocupar con él una cama de hospital de campaña, mover allí medicamentos y material quirúrgico quitándole sitio en los transportes a más armamento, etcétera.

En ese contexto los Aliados (Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y unos pocos más) gracias a la penicilina conseguían incluso curar a sus heridos a tiempo para que siguieran participando en el esfuerzo bélico mientras que alemanes, japoneses e italianos, después de llevar a sus heridos hasta la retaguardia, sufrían más bajas en los hospitales que en el frente de batalla. Por suerte, la Segunda Guerra Mundial se terminó.

Y LA PENICILINA LLEGÓ AL MUNDO

Al término de la contienda, el avance técnico había sido de tal calibre en sus seis años que en realidad es a partir de entonces cuando lo que ahora entendemos por «tecnología» empezó a tener la importancia que ahora tiene en la vida de la gente. Y a la vez que se empezaba a buscar la manera de aprovechar la energía atómica para algo diferente de ocasionar espectaculares explosiones, y de utilizar los nuevos aviones para el transporte aéreo, pero llevando la carga hasta el aeropuerto de destino en lugar de soltarla por el camino en forma de racimos de bombas, se empezaron a buscar nuevas utilidades a la penicilina.

Administrarla era ya de por sí una tarea pesada, porque la única manera de hacerlo en aquella época era en forma de inyecciones intravenosas y cada tres horas, porque su efecto en el organismo desaparecía tras ese período. Aun así se empezó a utilizar para cualquier cosa sin muchos ensayos. Incluso se descubrió que tenía buenos efectos en una enfermedad que no tenía nada que ver con las bacterias, porque reaccionaba en la sangre, se producía algo que llamaron penicilamida y esta se «comía» el cobre de la sangre, que era lo que ocasionaba la enfermedad llamada de Wilson. También se descubrió que a algunos otros pacientes les daba una reacción mortal. Aún había todavía mucho que aprender.

La dosificación cada tres horas se solucionó mezclándolo con procaína y benzatina, con lo que bastaba una inyección al día o incluso a la semana y el paciente se podía ir a casa. Pero los casos de reacción negativa subieron de ser uno por cada cuarenta mil (aproximadamente) a ser de uno por cada ocho mil pacientes, aunque eran reacciones más leves. Y las inyecciones dolían bastante más. Luego se descubrió una variante que no era destruida al pasar por el estómago, por lo que dejaron de administrarse en inyecciones.

Más tarde llegó el segundo antibiótico utilizable: la estreptomicina, que era efectiva contra una de las lacras de la sociedad, la tuberculosis, pero que tenía en ocasiones efectos secundarios como la sordera o problemas renales. Y a partir de ahí ha seguido surgiendo una interminable serie de otros antibióticos que los laboratorios desarrollan a la mayor velocidad que pueden mantener invirtiendo en investigación.

HAY QUE SEGUIR TENIENDO SUERTE, Y CADA VEZ MÁS

¿Por qué mantienen esa carrera por desarrollar nuevos antibióticos? No es porque los actuales no acaben con todas las bacterias hacia las que van dirigidas, sino porque la gente no hace caso de los médicos que les insisten en que se tomen las pastillas durante, por ejemplo, diez días, y al tercer o cuarto día, como ya se sienten bien, dejan de lado el tratamiento.

¿Tan malo es eso? ¿No es mejor «no» abusar de los medicamentos? Pues resulta que, en el caso de los antibióticos, dejar el tratamiento antes de terminarlo es un importante desastre sanitario. Los antibióticos acaban con las bacterias, pero no con todas a la vez (si así fuese bastaría con una sola dosis), sino que unas bacterias aguantan más que otras. Y, ¿qué pasa si al cuarto día dejamos las pastillas?: pues que, para entonces, sólo quedan vivas unas pocas, las más resistentes, que sobreviven quizá en número escaso como para reproducir la infección, pero sí pueden ser suficientes para saltar a otras personas. Recalcamos: «sólo las más resistentes». ¿No es eso lo más llamativo de la teoría de la evolución?

Si terminamos el tratamiento, es probable que acabemos con todas las bacterias de esa cepa, pero si lo abandonamos a la mitad, estamos apoyando la evolución de esas bacterias hacia variedades más resistentes. Ese es uno de los desastres relacionados con los antibióticos, y es lo que hace que los laboratorios farmacéuticos tengan que seguir invirtiendo en investigar nuevos y más potentes antibióticos, carrera en la que alguno de los contendientes puede flaquear o tropezar, y es muy improbable que las que flaqueen en su evolución sean las bacterias.

Puede que no lo apreciemos como un desastre, no es algo de lo que hable la prensa, ni los noticiarios de la televisión dedican a las bacterias resistentes a antibióticos más minutos que a las guerras o a las fluctuaciones de la bolsa (de hecho, no le dedican más de un par de minutos al año de media), pero nuestros descendientes tendrán que bregar contra bacterias y enfermedades mucho más peligrosas que las actuales, porque serán resistentes a todo lo que ahora utilizamos. Para ellos sí que será el desastre.

¿POR QUÉ SEGUIMOS LAS RECOMENDACIONES DE UN INEXPERTO?

Esto tiene una variante muy de andar por casa: los antibióticos que tanta gente toma por recomendación de un familiar o de un vecino al que le dio un resultado excelente. Es evidente que puede que quien se lo toma tras tan documentada recomendación no tenga los mismos problemas que quien le aconseja (hay una posibilidad entre mil de que sí y de que el diagnóstico y el tratamiento en esas dosis resulten adecuados, pero también puede que los milagros sean la explicación más realista de esas curaciones). Los médicos están aburridos de ver cómo hay adultos que toman medicamentos en dosis infantiles (que fortalecen las cepas de bacterias sin hacerle mucho daño), bebés que soportan dosis de caballo o caballeros rebosantes de testosterona que se están autoadministrando una medicación desarrollada y perfectamente adaptada para embarazadas.

Aunque lo más probable es que ese particular antibiótico, en esa imaginativa dosis, no sea el tratamiento específico para esa bacteria y no le haga más que cosquillas, con lo que a esa cepa de bacterias la fortalecerá, por selección natural, contra ese antibiótico y sus derivados y similares, de modo que debilita a la vez las (menguantes) posibilidades de victoria de la Humanidad frente a las bacterias. De paso, puede que los pecadores se lleven su penitencia, porque, por poner sólo un (llamativo) ejemplo concreto, la estreptomicina utilizada de manera inadecuada para un determinado paciente e infección puede producir sordera permanente en tan sólo ocho días.

YO NO ME TOMO NI UNA PASTILLA

El otro desastre tiene otro origen. Es probable que la mayoría de los lectores de estos párrafos estén pensando algo del tipo de «pero si yo no me he tomado un antibiótico en años» y en eso, nos tememos, estará muy equivocado: cada uno de los habitantes del mundo civilizado se toma al año muchas dosis de antibióticos sin darse cuenta, algunos casi cada vez que comen carne, sobre todo los norteamericanos y los que viven en países con un código alimentario no tan severo como el que disfrutamos en Europa y, sobre todo, en España.

Porque los ganaderos ponían (y en muchos sitios poco controlados siguen poniendo) a sus vacas, cerdos, corderos y pollos dosis regulares de antibióticos y otros productos también necesitados de un control médico, como por ejemplo las hormonas para el engorde. Y todo para que se críen sanos y no tengan ningún problema bacteriológico cuando lleguen al matadero y deban pasar las inspecciones sanitarias.

Hay un viejo dicho en el periodismo que viene a afirmar que alguien que escribe con bolígrafo no debe nunca enfrentarse a alguien que compre la tinta por barriles o, dicho de otra manera, los directores de los grandes periódicos son personajes muy poderosos. Pues con los antibióticos no es cuestión de poderío, pero sí que sirve como comparación de las dosis que cada cual consume: los enfermos consumen antibióticos en miligramos y a través de las farmacias, bajo el control de médicos y farmacéuticos, mientras que a los comensales de carnes en países sin una seguridad alimentaria avanzada les llegan en grandes cantidades con la comida, y no sólo con la «comida basura».