Los telescopios están ligados a la carrera espacial de muchas maneras y, al igual que el resto de equipos ultrasofisticados involucrados en cualquier rama de la alta tecnología, sus defectos y problemas son a la vez espectaculares y muy didácticos. Vamos con los casos más aleccionadores.

LA DECEPCIONANTE PUESTA EN MARCHA DEL HUBBLE

Una de las cargas más valiosas que la lanzadera espacial ha puesto en órbita ha sido el telescopio espacial Hubble y, a la vez, los problemas de la lanzadera han sido en la mayor parte de su vida activa uno de los mayores problemas del propio telescopio que, sin embargo, con lo que ya ha hecho, ha cambiado nuestra visión del espacio para siempre.

La lanzadera lo sacó de la atmósfera en abril de 1990, y para que tuviese una órbita estable y libre de escombros espaciales, lo levantó hasta unos seiscientos kilómetros de la superficie de la Tierra. Desde entonces, sólo la lanzadera ha sido capaz de alcanzar esa altura, pero durante largos períodos de tiempo, a veces durante años, no ha sido capaz de cumplir con sus misiones, por ejemplo tras la catástrofe del Columbia, y eso ha influido muy negativamente en el rendimiento que se le ha podido sacar a uno de los instrumentos científicos más famosos del mundo.

Ese ha sido «uno de los mayores problemas», pero no «el» problema que tuvo el telescopio, un problema que ilustra como pocos lo importante que es hacer las cosas bien.

El telescopio es, sobre todo, un espejo de 2,4 metros de diámetro que concentra la luz en un punto en el que se pueden colocar diversos instrumentos para medir/fotografiar el universo en distintas formas: luz visible, infrarrojo, ultravioleta, gran angular, espacio profundo, etc. Pero lo fundamental es el espejo: es lo que define el telescopio. De hecho el resto de elementos del Hubble (instrumentos, giróscopos, electrónica, paneles solares…) se han cambiado en algún momento de su vida, pero el espejo principal ni siquiera es físicamente posible sacarlo sin bajar el telescopio entero a la Tierra y desarmar el Hubble hasta su penúltimo tornillo. Y cuando lo pusieron en órbita con sus once toneladas de peso e hicieron las primeras fotos, descubrieron con gran vergüenza que «el espejo estaba mal hecho».

Lo dijeron con las palabras lo más técnicas que encontraron, dijeron que era un problema de «aberración esférica»; pero se dijera como se dijera, estaba mal hecho: todas las fotos salían desenfocadas.

Una cuestión de puntos de vista

Cuando se sabe lo que se busca es casi siempre muy fácil encontrar el fallo; el mérito es cuando no se sabe si hay un fallo y se intenta encontrar «todos los posibles» fallos. Pero esta vez sabían qué buscar y lo encontraron: el espejo se había fabricado, afinado y comprobado en la Tierra, donde hay bastante aire, lo cual para respirar nos parece muy oportuno pero para afinar la curvatura de un espejo como el del Hubble presenta un pequeño inconveniente: no tiene el mismo índice de refracción que el vacío.

Cuantitativamente es un problema muy pequeño, minúsculo: el índice de refracción de la luz en la atmósfera es muy parecido a 1,0059 y se suele asumir que es 1, como en el vacío, porque la atmósfera se calienta, se enfría, tiene corrientes de aire, etc., y con todo ello las variaciones son mucho mayores que ese 0,59% que diferencia su índice de refracción en reposo del que tiene el vacío.

De hecho esa variabilidad de la atmósfera es lo que hace atractivo gastarse la fortuna que cuesta sacar un telescopio al espacio. Podemos entender el punto de vista de los astrónomos si comparamos nuestra visión del mundo con la que tendríamos si mirásemos el paisaje desde el punto de vista de un pez en el fondo de un estanque con olas pues así es como se ven las estrellas cuando se afina mucho en la observación: oscilantes; resulta imposible enfocarlas bien durante más de un instante.

Pero la propuesta de comparar la situación con cómo vemos las cosas desde debajo del agua es muy oportuna también por otra razón: debajo del agua los peces se ven bien unos a otros y enfocan perfectamente el fondo (al menos no se han quejado), pero nosotros vemos las cosas desenfocadas porque el agua tiene un índice de refracción distinto al del aire y nuestros ojos, evolucionados para ver en el aire, nos muestran en consecuencia todo muy desenfocado bajo el agua.

Eso es lo que le estaba pasando al Hubble: veía desenfocado porque se había calculado «y ajustado» su curvatura en la superficie terrestre, con aire. Una vergüenza.

Lo curioso es que no es el primer gran telescopio que tiene problemas, ni es tampoco el segundo: es como mínimo el tercer gran fiasco de la astronomía.

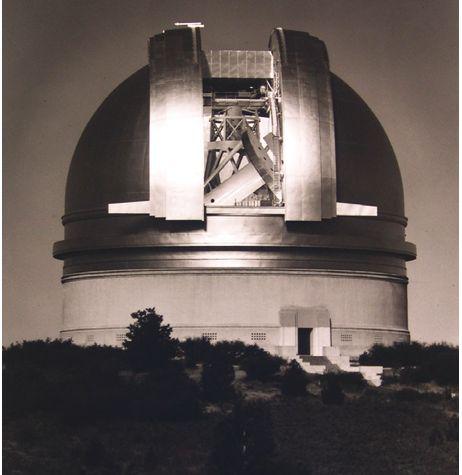

EL TELESCOPIO HALE DE MONTE PALOMAR

Desde que lo inauguraron en 1947 y prácticamente hasta que el Hubble abrió su compuerta al universo en 1990, la mejor forma de mirar más allá de nuestro planeta era el telescopio Hale, construido en la cima del Monte Palomar a mil setecientos metros de altitud y a unos ochenta kilómetros al norte de San Diego.

Más de cuarenta años en la cima de la tecnología es mucho; y si pensamos en la infinita cantidad de adelantos técnicos que se consiguieron en esos años, el hecho de que en los años ochenta, en un área de la ciencia, cuando se necesitase la mejor herramienta hubiese que ponerse a la cola de la larga lista de solicitantes del limitado tiempo de observación de un aparato diseñado medio siglo atrás, era como para quitarse el sombrero con reverencia ante quienes lo hubiesen construido.

Una cuestión de categorías

Sin embargo, para quienes conocían los entresijos de la historia, más bien historieta, de la construcción de aquel aparato, al pasar por delante de la foto de George Ellery Hale, su constructor, el gesto tenía unos claros matices de enfado con él, porque «no» construyó el mejor telescopio que estaba a su alcance sino que por fobias personales y en medio de su largo enfrentamiento con George Willis Ritchey lo planeó con una curvatura parabólica, pese a que para entonces estaba claramente establecido el hecho de que la curvatura hiperbólica era superior y su única desventaja era que esa técnica de construcción de telescopios era mérito de Ritchey.

Y es que Hale era hijo de un rico industrial de Chicago que, tras leer a Julio Verne, decidió que él quería un telescopio enorme. Mientras, Ritchey era alguien que cultivaba una finca de limoneros y antes de conocer a Hale y trabajar en su equipo había sido carpintero y fabricante de óptica.

Ritchey trabajó durante muchos años para Hale puliendo los espejos cada vez más grandes para los que Hale encontraba subvenciones, actividad en la que era al menos tan bueno como observando estrellas y extrayendo su espectro, que es por lo que obtuvo la gloria.

Pero su relación personal siempre fue en exceso jerárquica, considerando los científicos que Ritchey, pese a fabricar maravillas ópticas y realizar ocasionalmente fotografías astronómicas de calidad igual o superior a las de los astrónomos oficiales, no era más que un «técnico», incluso un arribista que debía todo lo que sabía a su accidental proximidad a los verdaderos custodios de la sabiduría.

En la segunda década del siglo XX se separaron sus caminos y, mientras Ritchey volvía a cuidar sus limoneros y diseñaba junto a Henri Chretien los primeros telescopios de curvatura hiperbólica, que están en el origen de todos los telescopios actuales, o publicaba las ideas que hoy se utilizan en los telescopios segmentados, Hale siguió buscando dinero para construir otros telescopios más y más grandes.

En 1928 ya tenía presupuesto suficiente para su gran obra y en 1931 encargó un disco de vidrio Pyrex de cinco metros de diámetro. Para que nos hagamos una idea de lo que construir ese vidrio significó, hay que darse cuenta de que pesaba veinte toneladas y que tardó ocho meses en enfriarse. Lo pulieron durante cuatro años en Pasadena, pero bajo las órdenes de Hale se hizo sin seguir los últimos avances publicados sobre óptica y astronomía, porque eran avances firmados por Ritchey.

En 1938 pasaron un par de cosas. Una es que el espejo se terminó de pulir, la otra fue que Hale murió sin ver rematada su obra, pero dejando el espejo terminado e intocable. La Segunda Guerra Mundial detuvo los trabajos, pero en 1947 se publicaron las primeras fotos obtenidas con el instrumento terminado al que se dio el lógico nombre de telescopio Hale.

Sus imágenes eran lo mejor del mundo en ese momento y se emprendió la vasta tarea de fotografiar un mapa de todo el cielo visible desde Monte Palomar, catálogo que hoy en día es en extremo valioso, dado que se puede acudir a él cuando hay que comprobar cualquier cosa que haya cambiado en el cielo desde mediados del siglo XX hasta hoy. Además, es un instrumento que ha trabajado casi cada noche clara de California, con una interminable lista de solicitudes para utilizarlo, y ha ido incorporando todos los avances que en estos últimos cincuenta años se han producido, que no han sido pocos; excepto la curvatura de su espejo, decretada en los años veinte como parabólica. Sus imágenes no son las mejores posibles, pero hasta que el Hubble abrió su compuerta, no había nada que lo superase.

No obstante, sí que hubo otro telescopio más grande que el Hale. No mejor, pero sí más grande.

EL BTA 6000 EN ZELENCHUKSKAYA

En el caso de los soviéticos, enfadados porque los americanos tenían desde 1947 en telescopio Hale de Monte Palomar, de cinco metros, decidieron que ellos también tendrían un telescopio gigante. Y tardaron, pero en 1976 inauguraron en Zelenchukskaya, en el Cáucaso, uno de seis metros de abertura, el BTA 6000.

Una cuestión de tamaños

Lo malo es que la curvatura del espejo tenía fallos que hicieron que la calidad de sus resultados fuera inferior a otros de la mitad de diámetro (pero bien construidos). Tampoco el sitio era el mejor, ya que la zona sufría frecuentes tormentas y la calidad del aire dejaba mucho que desear.

Lo original fue que le dotaron de montura altazimutal, con lo que el soporte se redujo de tamaño, y necesitaba ser guiado por ordenador, lo que en su momento fue revolucionario, aunque tanto la montura como el guiado automático fueron habituales desde entonces, y con el tiempo hasta en telescopios de aficionado.

Pero aunque era «el más grande», que de eso se trataba, pasó (y pasa) con pena y sin gloria por la historia, descarrilado por cuestiones políticas cuando en el fondo era un buen equipo, aunque no tan bueno como debía, y con problemas de financiación tan graves que (según las malas lenguas) llevaban a que los astrónomos se agenciaran película occidental de contrabando para hacer las mejores fotos.

Dicen que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa, y aquí parece que se cumplió, pues si uno nació de la peor manera posible, aunque fue el mejor telescopio durante mucho tiempo, los soviéticos lograron que el patinazo norteamericano quedara olvidado al lograr un patinazo mayor aún.

Aunque lo del Hubble…

EL HUBBLE REDIVIVO

En el caso del Hubble, afortunadamente, el problema era tan sólo técnico, no había política ni cabezonería en ello, y se resolvió casi al cien por cien aplicando al caso unas buenas neuronas y bastante dinero.

Era cuestión de gafas

A la postre se resolvió igual que se resuelven los problemas de visión en la superficie terrestre: poniéndole unas gafas. Bajo el agua nos basta con ponernos unas gafas muy sencillas, con un cristal plano, pero que guardan aire en su interior: así nuestros ojos están en contacto con «aire» y su índice de refracción nos permite ver correctamente. Pero llenar de aire el Hubble era más que complicado, porque no estaba pensado para ser estanco, así que había que buscar otra solución.

Se le añadieron unas lentes correctoras en el camino de las imágenes, antes de llegar al primer instrumento y, de paso, se le corrigió otro defecto de curvatura muy ligero que se detectó en el largo tiempo transcurrido entre que se puso en marcha el telescopio y se pudo enviar una lanzadera espacial con los elementos que corregían el defecto.

En una nave espacial nunca sobra sitio, y para añadir esas gafas hubo que sacrificar el fotómetro de alta velocidad para poner en su lugar el COSTAR, que es el instrumento que arreglaba el problema. Desde entonces, los nuevos instrumentos de observación que se han subido a la órbita han llegado con una óptica que ya incorporaba las correcciones necesarias para evitar la famosa aberración esférica y así el COSTAR se aparta y no está en medio de la mayoría de las observaciones, con lo que la pequeña pérdida de luz que implica siempre el uso de gafas ha dejado de ser problema.

El principal de los instrumentos a cambiar en aquella primera misión tenía el tamaño de un piano de cola y había que manejarlo en la ingravidez: fueron momentos emocionantes. Y ya puestos, siempre hay que cambiar los aparatos que se han quedado viejos por otros nuevos y mejores, las baterías, las cámaras CCD (que es el sensor electrónico que capta las imágenes, semejante a la retina humana, y es un campo en el que los avances son continuos: no hay más que fijarse en los escaparates de las tiendas de fotografía de unas navidades a otras), añadir combustible para las maniobras que precisa el telescopio y darle un empujoncito para mantenerlo en órbita alta (con el tiempo hasta una cantidad despreciable de aire frena lo que haya a cualquier altura y baja un poco la órbita). En otras palabras, una revisión y puesta a punto.

Más adelante, el telescopio ha tenido problemas con los paneles solares (en una renovación de los equipos uno de ellos no se desplegó a la primera y quedó torcido) y, sobre todo, con los giróscopos, imprescindibles para una correcta y vital buena orientación del instrumento. El telescopio tiene varios giróscopos utilizables y para una operación normal no hace falta que funcionen todos, pero en alguna ocasión ha estado a punto de perder hasta el último de ellos y quedarse no operativo, con el agravante de que sería muy difícil de rescatar si se empezaba a mover de forma caótica.

Pero como decíamos, los transbordadores espaciales han sido, para el Hubble, como esos malos servicios de mantenimiento que nunca atienden las llamadas y cuando quedan en venir nos dan plantón y se retrasan casi siempre; en el caso del Hubble a veces varios meses y en una ocasión más de un año (para cuando llegó estaba a punto de fallar el último de los giróscopos que permitían la aproximación del transbordador).

Es más que posible que el fin del Hubble no tenga nada que ver con problemas propios sino con la falta de lanzaderas disponibles para hacerle el «cambio de aceite» a tiempo. Actualmente estamos en la duda, ya que dentro de pocos años hay que hacerle una operación de mantenimiento de nuevo y los supertelescopios espaciales que iban a heredar su trono no han pasado de la mesa de diseño.

El tiempo dirá. Lo cierto es que su historia es clásica: muchas esperanzas, una gran decepción, resolver el problema, disfrutar la solución y nuevas ideas que llevan a tener que decidir abandonar a medio o largo plazo y cambiarlo por algo mejor cuando sea posible. Pero mientras, el Hubble nos ha proporcionado algunas fotos realmente espléndidas.