El averiado Módulo de servicio.

«Houston, tenemos un problema».

Lo del Apollo XIII fue el más glorioso desastre de la carrera espacial y quizá de ese siglo y muchos otros. A su manera, fue comparable a la hazaña de Ernest Shackleton.

La expedición de Shackleton dejó el último puerto civilizado en 1914 y naufragó en la Antártida, al principio del largo y duro invierno polar. La hazaña consistió en que andando, remando (cuando andaban por el hielo cargaban con los botes de madera del barco) y navegando por océanos tormentosos (en una de esas travesías pasaron con su barca a través de una tormenta que poco más allá echó a pique un carguero de varios miles de toneladas), llegaron con precisión a islas minúsculas tras días de navegación y orientándose bajo cielos completamente encapotados. Tardaron más de dos años en salir del apuro, pero salieron «todos», sin víctimas entre la tripulación, y salvaron incluso las fotos de la expedición, pese a que los negativos, en aquella época, eran enormes cristales. Tuvieron que sacrificar a los perros y a una gata, Miss Chippy, que eran muy queridos entre los miembros de la expedición, que lo vieron como una tragedia. Aquello quedó como el mayor ejemplo de tenacidad, liderazgo, resistencia y voluntad de supervivencia, pero no tenía nada de tecnológico, por lo que no es un capítulo de este libro (aunque seguro que era un hermoso capítulo), sino tan sólo una referencia para contrastar.

Porque lo del Apollo XIII fue también un gran ejemplo de tenacidad, liderazgo, resistencia y voluntad de supervivencia, pero trufado de problemas técnicos y solucionado por ingenieros dignos del grado de sacerdotes de la diosa técnica.

Y también volvieron todos, aunque en más de un momento, al igual que en la expedición de Shackleton, se podría decir aquello de que «estaban muertos, y de lo que se trataba era de revertir el proceso».

Como ya hemos apuntado más atrás, cuando durante la misión del Apollo XI la madrugada del 21 de julio de 1969 Neil Armstrong pisó la Luna, la carrera espacial se terminó.

Seguía habiendo un Programa Apollo, con muchos otros vuelos programados, pero ya no era una carrera, ya no estaban los corredores exprimiendo al límite sus energías e ilusiones, aunque sí gastando presupuestos muy generosos. No, aquello era más bien el equivalente del corredor que acaba de ganar los cien metros lisos y sigue todavía corriendo unos metros por la pista, toma una bandera y la exhibe a las gradas; ese corredor quizá da otra vuelta completa al estadio, pero ya no es lo mismo.

El Apollo XII remachó el trabajo de sus antecesores y vino a corroborar que «no sólo lo hicimos, sino que lo podemos volver a hacer cuantas veces queramos». Dicho esto, muchos norteamericanos empezaron a mirar a otros rincones (tenían en Vietnam un problema muy serio) y a tener en cuenta lo que les costaban esas exhibiciones de poderío.

A la hora de lanzar el Apollo XIII eran ya muy audibles las voces que en los periódicos y en los círculos de poder preguntaban, en voz alta y clara, por la necesidad de volver a la Luna y una frase que se decía mucho por entonces, lo de «¿Qué hubiera pasado si después del primer viaje de Colón nadie hubiese vuelto a América?», era un malabarismo intelectual que no hacía mucha mella en los críticos.

Sin embargo, se lanzó de todas formas el Apollo XIII, pero quizá sólo porque la NASA era entonces un mastodonte con una inercia a la que era peligroso oponerse.

A las 13:13 del 11 de abril de 1970 (11-04-70… escrito así, los seis dígitos suman trece) despegó el Apollo XIII de Cabo Cañaveral rodeado de un aura de rutina.

Cuando se desprendió la primera etapa del Saturn V, el gigantesco cohete de ciento diez metros de largo, la segunda etapa no funcionó bien: sólo se mantuvieron encendidos cuatro de sus cinco motores. Hubo un momento de tensión.

Desde el control de Tierra dijeron a los astronautas que no era un problema grave: como el que se había apagado antes de la cuenta era el motor del centro, no había vibraciones ni desequilibrios y bastaría con mantener los otros en marcha unos segundos más.

James Lovell, el comandante de la nave, comentó a sus compañeros «¡Bien! Ya hemos tenido la pega de esta expedición», y todos suspiraron: siempre tenía que fallar algo, y mejor que fuese algo tan irrelevante.

Lovell era un viejo zorro desde mucho antes de entrar en la NASA. Cuando era piloto militar, se llevó una vez una linternita que se podía conectar a una toma eléctrica de la carlinga de su avión habitual, era un cacharrito hecho por él (quizá era un apaño un poco chapucero) que llevó a un vuelo nocturno en el Pacífico, desde un portaaviones, para tener un poco de ventaja a la hora de ver el interior de la cabina.

En ese vuelo tuvo problemas, porque el radar no era efectivo a la distancia del portaaviones a la que estaba, y a la vez una emisora japonesa estaba interfiriendo con los radiolocalizadores (era accidental, la guerra había terminado hacía años) y no tenía ninguna otra forma de localizar su portaaviones: necesitaba consultar la documentación para buscar otras frecuencias de radiobalizas, mapas, etc., así que era el momento de estrenar su linternita.

Pero al conectarla a la toma eléctrica disponible, la linternita causó una avería que apagó todas las luces de la cabina y le dejó sin instrumentación. Y eso resultó ser un golpe de «buena» suerte porque, sin luces de ningún tipo, pudo ver en el océano la estela fosforescente del portaaviones, producida por la mezcla de aguas (las profundas movidas hacia arriba, las superficiales hacia abajo) provocada por sus hélices y que dejan en la superficie el plancton del fondo (el de abajo es fosforescente). Es una bioluminiscencia que normalmente no se aprecia porque siempre vamos a todas partes con luces, pero a Lovell, al ir a oscuras, le salvó el pellejo: así localizó la estela del portaaviones, la única pista de aterrizaje a su alcance en la inmensidad del Pacífico.

A Lovell le acompañaban en la cabina del Apollo XIII Jack Swigert como piloto del Módulo de mando y Fred Haise como piloto del módulo Lunar (LEM). Ambos eran novatos en el espacio, pero James Lovell era, en compensación, uno de los más veteranos de la nómina de la NASA: había volado en la Gemini 7, en la Gemini 12 y había formado parte de la primera tripulación que voló a la Luna, aunque sin aterrizar, en la Apollo VIII.

La tripulación prevista no era exactamente esa, pues Swigert estaba allí sustituyendo al titular, Ken Mattingly, porque Ken había estado en una fiesta en la que se vio días después que un niño tenía la varicela (en un niño es una enfermedad menor, y tanto Lovell como Haise y Swigert la habían superado en su infancia, pero no así Mattingly). El riesgo de que Ken desarrollase la enfermedad no era muy alto, pero sí muy grave: si le subía la fiebre en los plazos normales de expresión de ese virus, se quedaría fuera de combate mientras sus compañeros estaban en la superficie lunar y tendría que pilotar el acoplamiento entre el Módulo de mando y el LEM con una fiebre alta, con riesgo de una neumonía vírica grave y bastante lejos de cualquier hospital con servicio de urgencias. No era admisible y Ken se quedó en la Tierra.

CAMINO A LA LUNA

Los primeros pasos del vuelo hacían honor al aura de «rutinario» con la que lo calificaban en los noticiarios. El primer acoplamiento entre el Módulo de mando y el LEM se realizó sin sobresaltos. Quizá hay que recordar qué acoplamiento era ese y cómo era uno de esos vuelos históricos e irrepetibles.

El Saturn V, el enorme cohete lanzador, era de tres etapas, lo cual quiere decir que despegaba sus tres mil toneladas, casi todas ellas de combustible, y cuando se había elevado unos kilómetros se soltaba el tercio inferior (el más potente y pesado, con tanta caballería como ciento sesenta Boeing 747). Entonces se encendía la siguiente etapa, que empujaba hasta casi llegar a la altura y velocidad orbitales, donde se activaba la tercera etapa que, con su único motor, se ponía en la órbita junto con toda la carga útil.

Esa última etapa era especialmente delicada porque, a diferencia de los anteriores, que eran de «usar y tirar», el motor J-1 de la tercera etapa se encendía para poner el conjunto en órbita, se paraba, se realizaban unas pocas órbitas para comprobar que todo iba bien y se volvía a poner en marcha horas después para sacar la nave de la órbita terrestre y lanzarla hacia la Luna. Estamos acostumbrados a que los motores de nuestros coches se enciendan y apaguen múltiples veces sin sobresaltos, pero el motor de un cohete no es tan sencillo: imaginemos que tenemos que parar un cohete de feria y volverlo a encender un rato después. Además, son elementos llevados muy al límite, y la tobera, las bombas de combustible, el propio combustible líquido, etc., todo queda después de un encendido en una situación de desgaste y caos muy diferente de cuando se estrena.

Después de ese segundo encendido, todo un tren de maquinarias diversas apuntaba hacia la Luna: primero la cápsula, o Módulo de mando, que despegaba en cabeza, luego el Módulo de servicio, seguido de una sección cónica que almacenaba el LEM, el módulo lunar, que a su vez se apoyaba durante el despegue en la tercera fase. Ya estaban todos en camino, pero lo hacían en el orden equivocado, porque el LEM, que debería estar acoplado al morro de la cápsula para que los astronautas pudiesen entrar en él[35], estaba a esas horas almacenado tras ella.

Para resolver ese detalle, se desprendía el Módulo de mando, el cono habitado (la cápsula de reentrada, lo único que volvía a la Tierra) y el cilindro al que estaba acoplado durante todo el viaje, el Módulo de servicio, en el que se embutían todos los equipos de maniobra y supervivencia de los astronautas. En ese cilindro iban los depósitos de combustible, de oxígeno, de hidrógeno, el motor con el que contaban para salir de la órbita de la Luna, etc. Todo eso, fabricado por la empresa North American, se giraba 180o, se acoplaba al LEM, fabricado por la Grumman, retrocediendo lo sacaba de su almacén, se volvía a dar la vuelta y así hacía ya sin más cambios la mayor parte del viaje de ida.

La tercera etapa, después de cumplir su misión de lanzar el conjunto hacia la Luna, se apartaba de la trayectoria y todavía realizaba un último servicio a la ciencia: se estrellaba en la superficie de la Luna y servía para producir un pequeño terremoto que detectaban los instrumentos que habían viajado en misiones anteriores, mejorando así la información disponible sobre la estructura de nuestro satélite natural.

Vamos a dejar aquí, por el momento, la descripción de las misiones normales del Proyecto Apollo, porque es el punto en el que habíamos dejado la del Apollo XIII.

Iba, pues, camino de la Luna una caravana con el LEM ya en cabeza (era una nave muy frágil y no resistiría la fricción del aire en el despegue: por eso lo hacía detrás, protegida por una cubierta), yendo con las patas y el motor de alunizaje por delante, seguida del Módulo de mando, la cápsula, y el Módulo de servicio.

Ese era el principio de la parte más aburrida del viaje, un largo trayecto de casi dos días sin nada que hacer más que «mantener la posición», porque las naves no suelen ir «inertes», sino que van haciendo pequeñas correcciones de vez en cuando con los reactores de posición para mantener una «postura» concreta durante el viaje, con el LEM apuntando hacia la Luna y con un pequeño giro del conjunto sobre su eje principal. Esto se hace así para mantener la alineación de las antenas hacia la Tierra y para que no se sobrecaliente con el Sol un lado y se congele el otro, lo cual ocasionaría tensiones mecánicas peligrosas, cuando menos. De todo eso se encarga el ordenador de a bordo de forma automática y se conoce como «posición barbacoa».

Con ese tramo del viaje «encarrilado» era por lo tanto el momento de dedicarse a tareas poco importantes como, por ejemplo, emitir hacia la Tierra un programa de televisión desde la cápsula. Era la primera vez que esas transmisiones se hacían en color (ya mencionamos que en cada vuelo se introducían mejoras y no hubo nunca dos iguales), pero las televisiones comerciales no lo emitieron ni siquiera en Estados Unidos: no era interesante, viajar a la Luna ya «no» era noticia.

En esa poco popular transmisión, los astronautas viajaban con un casete portátil y pusieron la canción Spirit in the Sky, de Norman Greenbaum, un tema popular en aquellos días y que venía a decir que, cuando te mueras, lo mejor es que mandes tu espíritu al espacio, pues es donde mejor estará.

Tras esa transmisión rutinaria, los astronautas se encargaron de otros trámites, entre ellos remover los «tanques criogénicos». El oxígeno y los combustibles viajaban casi congelados por diversas razones, pero sobre todo porque en el espacio el frío es barato y los líquidos son más fáciles de manejar y abultan menos que los gases. De hecho, lo que llevaban los depósitos era una pequeña calefacción en su interior que podía subirles la temperatura si resultaba necesario.

Pero un depósito de combustible líquido, en la ingravidez, tiene su propio catálogo de inconvenientes, como por ejemplo que puede quedarse todo el líquido en un rincón y podría ser difícil recuperarlo en un momento clave. En la Tierra, en un depósito de gasolina siempre sabemos dónde encontrar la gasolina restante: en la parte inferior, donde ponemos el agujero de salida; pero en la ingravidez puede que alrededor del orificio de salida no haya nada (aunque quizá esto sea una exageración), porque la parte sustancial del contenido esté justo en el otro lado en el momento en que la necesitas. Por eso, los tanques llevaban un mecanismo que los removía de cuando en cuando, una especie de batidora que revolvía el líquido y lo dejaba uniformemente distribuido por el volumen disponible durante un tiempo.

Y en ese momento de tranquilidad, al accionar ese mecanismo de precaución rutinaria, sobrevino el desastre.

EXPLOSIÓN A BORDO

Ya mencionamos al hablar del primitivo Apollo que tras su incendio se rediseñaron todos los mecanismos para utilizar en lo posible el mismo voltaje para cualquier aparato o subsistema. También hemos podido ver que en toda la carrera espacial se trabajó con muchas prisas y que eso no era (ni es, ni será nunca) bueno cuando se manejan máquinas muy sofisticadas que nadie puede asimilar en toda su complejidad. Aquellas lluvias trajeron estos lodos.

Y es que en el fondo del Módulo de servicio, justo a la espalda de los astronautas que viajaban en la cápsula, se encontraba un mecanismo que no había sido bien modificado para los nuevos voltajes. El termostato de la resistencia calefactora del depósito de oxígeno líquido, muy parecida a esas espirales que se ponen al rojo en las estufas eléctricas de casa y que estaba diseñado para un voltaje menor y se había alimentado sin embargo con un voltaje para el que no estaba preparado.

Eso ocasionaba que la resistencia se calentase mucho más de lo prudente, pero como sólo se ponía en marcha durante cortos períodos de tiempo y, al calentar enseguida el depósito, se apagaba incluso antes que si estuviese dimensionada para ese voltaje, en todos los vuelos anteriores no había pasado nada.

Pero además, la pieza en concreto que viajaba en el Apollo XIII tenía todo un historial de accidentes. Ese tanque de oxígeno, que tenía el número de serie 10024X-TA0009, había estado previsto para ser instalado en el Apollo X. Sin embargo, dos años antes de que despegase el Apollo XIII, durante los procesos de fabricación de los diversos elementos de ese Módulo de servicio, le sacaron el depósito del oxígeno para aplicarle una modificación y en la manipulación se cayó desde una altura de unos pocos centímetros; era muy poco, pero no estaba preparado para ese tipo de golpes. Se retiró del Módulo de servicio para repararlo y en el Apollo X viajó otra pieza igual.

El depósito era una esfera metálica bastante resistente y ya estaba cerrado y soldado, así es que le hicieron todas las comprobaciones que se les ocurrieron y lo terminaron dando por bueno. Pero, a la vista de los resultados, es probable que en esa caída algo se dañase, se doblase o se agrietase un poco.

Sea como fuere, pese a sus antecedentes, acabó montado en el Módulo de servicio del Apollo XIII, donde siguió acumulando anotaciones en su expediente, pues más adelante, el 16 de marzo de 1970, apenas un mes antes del despegue del Apollo XIII, se comprobó durante unas pruebas que el depósito no había terminado de evaporar todo el oxígeno líquido que se le había introducido y este era ya el último trámite antes de su montaje en el Módulo de servicio. Para eliminar el oxígeno se encendió la resistencia calefactora, pero sin saber que el termostato de esa calefacción era el maldito elemento mal adaptado a los nuevos voltajes (diseñado para veintiocho voltios, estaba funcionando a sesenta y cinco). El termostato se recalentó y sus contactos se fundieron y se soldaron, con lo que el calentador quedó encendido de forma ininterrumpida durante ocho horas alimentado a sesenta y cinco voltios. Como ese depósito además estaba muy bien aislado para que no se calentase el oxígeno líquido, tampoco dejaba escapar el calor y es muy probable que en ese período se alcanzasen más de quinientos grados centígrados en el interior y se dañasen los cables de ese sistema de calentamiento; también es posible que la cubierta aislante de teflón del sistema para remover el contenido sufriese antes alguna rozadura con el golpe producido dos años antes, se doblase y se estropease, quizá sólo un poco, pero lo justo para que saltase una chispa ya durante la misión, cuando se sobrecalentaron por alimentarlos a más voltaje que el que estaban preparados para soportar, con el depósito lleno de oxígeno líquido. Una chispa en un tanque de oxígeno.

Por supuesto, en el momento de remover los tanques criogénicos del Apollo XIII todo esto se ignoraba, pero lo que sí sintieron los tres astronautas es una fuerte explosión, seguida de un encendido caótico de luces de alarma en sus paneles de control, al mismo tiempo que la nave empezaba a bambolearse a un lado y a otro mientras los sistemas automáticos de guía trataban de corregir la posición y mantener la trayectoria.

Fue el momento en el que Jack Swigert dijo por radio aquello, ahora tan famoso, de «Houston, tenemos un problema».

En Houston se estaban dando cuenta simultáneamente de que algo pasaba y de que era algo muy gordo, porque no había un solo panel de datos que no estuviese dando avisos de alarma. Había alarmas de todos los tipos: no había energía, no había oxígeno, no se mantenía la posición de la nave, la antena principal había dejado de funcionar (y los sistemas habían pasado de forma automática a utilizar la antena secundaria). Incluso los datos médicos de los astronautas se habían alterado, con los latidos de sus corazones desbocados.

Pero para los astronautas no era sólo una emergencia que se apreciase en los paneles de información, sino que la sentían en sus propias carnes, en los bamboleos de la nave, en los crujidos de la estructura, en los ruidos que les llegaban a través de los paneles.

Un primer diagnóstico fue que el ordenador se había vuelto loco y se les pidió que lo reiniciaran (la solución para la mayoría de los problemas ciber-electrónicos: apaga y vuelve a encender), pero después de reiniciar el panorama no cambiaba.

Lo más preocupante era que el nivel de los tanques de oxígeno estaba bajando a gran velocidad. En una nave como la Apollo, el oxígeno lo es todo: se usa para combinarlo con el hidrógeno y producir la energía que en forma de electricidad se consume a bordo (el subproducto del proceso, el agua, también se utiliza para varias cosas, entre otras para calmar la sed de los astronautas), también para quemar el combustible que impulsa la nave y, no menos importante, es imprescindible para que respiren los astronautas.

Alguien dijo en la sala de control de la misión que había que empezar a pensar en que no aterrizarían en la Luna, por lo que podían anular el tanque de oxígeno que perdía su contenido con más rapidez para evitar las pérdidas de los demás tanques (los tres estaban interconectados), pero el mecanismo que bloqueaba el tanque no tenía forma de ser desbloqueado después y sin uno de los tanques principales estaba prohibido continuar la misión. Alguien dudó antes de dar ese paso: era lo mismo que dar por perdidos los objetivos del vuelo.

Pero enseguida la actitud cambió, y no sólo porque estarían cerrando un tanque vacío (en otras palabras, «ya» no tenían oxígeno suficiente para completar la misión), sino porque cada segundo que pasaba estaba más claro que de lo que se trataba no era de salvar «los objetivos», sino de salvar «la vida» de los astronautas.

Se dio la orden de cerrar el tanque para limitar la pérdida de oxígeno y los astronautas lo cerraron, pero el nivel del oxígeno siguió bajando. Lovell vio por una de las escotillas una nube de deshechos e informó de ello a Houston. Era obvio que el oxígeno se estaba yendo a alguna parte, pero ver una nube de polvo y deshechos alrededor de la cápsula era una deprimente constatación de que la nave estaba agonizando.

¡TODOS A LOS BOTES, ABANDONEN LA NAVE!

Lovell dio la orden a Haise de que fuese encendiendo el LEM: a ese ritmo de pérdida de oxígeno, a la cápsula Apollo no le quedaban más allá de unos minutos para dejar de dar soporte vital a los astronautas y el módulo lunar era el único sitio al que se podían ir. No era una nave de salvamento, no era posible que les llevase de vuelta a la Tierra, estaba prevista para que respirasen en ella un par de astronautas un par de días mientras que ellos eran tres y se estaban alejando de la Tierra camino de la Luna, pero la alternativa era morir en los siguientes minutos; allí quizá viviesen algún día más.

Desde Houston les dieron un momento después la indicación de que activasen al módulo lunar, y les indicaron que no tenían más de quince minutos para hacerlo. El procedimiento normal de activación del LEM duraba horas, pero por suerte los tres astronautas eran unos grandes profesionales, y lo que se había regateado en tiempo de preparación de las misiones durante la carrera espacial no había repercutido en la preparación de las tripulaciones, que conocían sus naves mucho mejor que la fontanería de sus casas, aunque no eran iguales a las de las misiones precedentes ni posteriores.

Haise se saltó la mayoría de los pasos previstos para la activación del LEM, pero no se saltó ninguno que luego fuese a echar de menos. Encendería el sistema de alimentación eléctrica. Cuando las baterías alimentasen los sistemas (el LEM no tenía sistemas de generación de electricidad: para el poco tiempo que estaba previsto tenerlo ocupado, le bastaba con unas baterías) y tuviera electricidad en cantidad suficiente, arrancaría el ordenador de a bordo (mucho más simple que cualquier teléfono actual, pero que tardaba un tiempo en arrancar), los sistemas de soporte vital (oxígeno, eliminación del CO2, calefacción), las comunicaciones y la telemetría.

Eso se hacía normalmente entre dos astronautas, con uno de ellos leyendo los pasos a dar, confirmando que el otro lo había hecho bien, recordándole desde el manual los botones que había que pulsar, etc. Pero en este caso lo hizo Haise, sin ayuda y a toda velocidad. Y lo hizo bien.

Un momento crítico se produjo cuando hubo que pasar los datos de posición desde el ordenador del Módulo de mando al del LEM.

El ordenador del LEM era lo más avanzado que podía ofrecer la tecnología de ese momento pero, en comparación con los actuales, era simple hasta un punto difícil de imaginar hoy. En vez de una pantalla con gráficos y una buena resolución tenía un visor de apenas unas pocas líneas de texto, y en letras grandes, porque se tenían que ver incluso de reojo y con la visera del traje espacial bajada. En vez de un teclado completo tenía algo parecido a un teclado numérico con unas pocas teclas de función, muy gruesas para poder pulsarlas sin errores con los guantes del traje espacial puestos. El ratón, ni mencionarlo. Si en aquellos años alguien hubiese preguntado si llevaban ratón a bordo, le habrían sonreído y hubiesen hecho algún chiste sobre quesos y ratoneras en la entrada: a efectos prácticos no se habían inventado aún (y manejarlo en la ingravidez hubiese sido cuando menos curioso).

A ese ordenador había que empezar diciéndole dónde estaba la nave para que a partir de ahí hiciera sus cálculos de ruta, etc. Estaba previsto transferir ese dato desde el ordenador del Módulo de mando, convirtiendo sus coordenadas al sistema del LEM en un momento en que estaban unidos por «la cabeza» y, por lo tanto, con conceptos diferentes sobre lo que significaba «arriba» o «abajo», «izquierda» o «derecha» para cada uno, por lo que había que hacer una serie de operaciones trigonométricas con los ángulos que daba uno para convertirlos en los que necesitaba el otro. ¿Qué tal las notas en el último examen de trigonometría?

Lovell tuvo que hacer esos cálculos en una cápsula agonizante, con la presión de que sus compañeros estaban apagando una nave (Swigert) y encendiendo otra (Haise), recibiendo órdenes y preguntas del centro de control de la misión. Y no podían apagar el ordenador del módulo de mando hasta que traspasasen esos datos, porque si tardaban demasiado en hacerlo, tenían que volver a pedir las coordenadas al sistema; un sistema que podía fallar de un momento a otro por falta de electricidad. Fue un momento especialmente tenso.

Lovell transmitió las cifras a Houston para que allí repasasen sus cálculos, cosa que una legión de ingenieros (con buenas notas en trigonometría) hizo a toda velocidad confirmando sus resultados.

Por fin se podía apagar el Odyssey, que era el nombre del extinto Módulo de mando, y pasar a vivir los tres, aunque no se sabía por cuánto tiempo ni con qué final, en el Aquarius, curioso nombre para ese LEM, que no tenía pensado visitar ningún mar (el alunizaje estaba previsto en los «montes» de Fra Mauro).

Bueno, por lo menos era una situación más estable. Ya no estaban cambiando las cifras de las pantallas a cada segundo y se podían tomar las siguientes decisiones pensándose las cosas un par de veces. Aun así, el panorama no era nada halagüeño: No tenían nave para volver a la Tierra, y la que tenían no les podría mantener con vida muchas horas.

Y no había más: no había misión de rescate posible, no había repuestos para hacer reparaciones, ni herramientas, y ni siquiera sabían lo que había pasado ni tenían forma de averiguarlo, porque era algo que estaba en el Módulo de servicio, inalcanzable tras el Módulo de mando, y todo por allí estaba apagado.

A la prensa y la televisión se les contó que había un serio problema. No se contó todo, pero entre lo que se dijo y lo que ostensiblemente no se dijo, el panorama era realista, y preocupante, aunque si se hubiese dicho todo, quizá habría sido aún más preocupante.

BUSCANDO EL CAMINO A CASA

En Houston había de todo menos calma. Gene Kranz, el director de ese vuelo, exhibió una energía asombrosa y se negó a cualquier actitud derrotista. Los controladores del vuelo, ese grupo de ingenieros cada uno delante de su pantalla de datos en el centro de control, estaban organizados en cuatro equipos para un trabajo por turnos. A esa hora todos los turnos, habiendo oído por la radio, por televisión o a través de sus teléfonos que había problemas, estaban llegando a la sala para echar una mano en lo que se pudiese, y el grupo durante cuyo turno se había producido el accidente se salió del régimen de horarios para trabajar fuera del «día a día» y aconsejar a los demás con más perspectiva sobre lo que había que hacer en cada momento.

En seguida se llegó a la conclusión de que el elemento que más iba a escasear en las siguientes horas era la energía, por lo que se acordó reducir al máximo el consumo en el LEM en cuanto fuera posible.

Se consideró la posibilidad de encender el motor del LEM para «frenar en seco» (todavía se movían hacia la Luna) y regresar a la Tierra de la manera más rápida antes de llegar al punto de Lagrange, el lugar del espacio en el que la Luna les atraería con igual fuerza que la Tierra: si daban la vuelta antes, desde allí ya todo era «cuesta abajo» hasta casa. Ya pensarían después en qué hacían con ellos cuando llegasen (un grupo aparte estaba evaluando la posibilidad de lanzar el Apollo XIV para encontrarse con ellos, pero llegaron pronto a la conclusión de que no podrían hacerlo a tiempo). De todas formas se desechó esa vía, porque era muy crítica en el funcionamiento del cohete involucrado, el del LEM, que tendría que agotar todo su combustible en ello.

No obstante, la vía más suave implicaba dejar que el LEM «remolcase» el Módulo de mando y el Módulo de servicio por detrás de la Luna e hiciese una corrección de rumbo muy importante. Esto se debía a la ruta que llevaban en ese viaje en particular. Volvamos otra vez a cómo eran los viajes a la Luna.

Después de unas largas horas tras salir de la órbita terrestre y sacar al LEM de su almacén, la nave iba perdiendo velocidad poco a poco (se iba alejando de la Tierra, pero hay que verlo como que iba «subiendo»: habían tirado «una piedra» hacia arriba y cada vez iba más despacio, pero en realidad llevaba una velocidad fantástica, casi imposible de imaginar con nuestras experiencias cotidianas, y tenía el impulso suficiente como para llegar al punto de Lagrange ya mencionado. Cualquier cosa que llegue allí con algo de velocidad, cae hacia la Luna de forma inevitable.

Las naves Apollo no caían directamente a la superficie, sino que «erraban el tiro» y pasaban por detrás de nuestro satélite. Si no hacían nada más y las velocidades eran las correctas, después del paso por detrás (donde la Luna impedía que las emisiones de radio les llegasen: durante un tiempo estaban incomunicados) aparecían por el otro lado apuntando hacia la Tierra y con la misma velocidad con la que habían llegado. En el vacío no hay roces ni se frenan las cosas, por lo que la nave terminaba volviendo al punto de Lagrange, sobrepasándolo y volviendo a la Tierra en una trayectoria parecida a un «8» muy estirado.

En las misiones normales en el punto más cercano a la Luna se encendía el motor del Módulo de servicio (ese que estaba tan estropeado en el Apollo XIII), se frenaba para quedarse en la órbita de la Luna y desde allí el LEM maniobraba para alunizar, más tarde despegar (sólo su parte superior), volver a la órbita, encontrarse con el Módulo de mando, trasvasar astronautas (y rocas lunares) a la cápsula de reentrada y, de nuevo en la sombra de la Luna, encender el cohete otra vez para volver a la Tierra. Pero en el caso del Apollo XIII las cosas no eran tan sencillas, si es que eso de alunizar resultaba sencillo para alguien.

Esta vez se habían atrevido a darle un poco más de impulso en la ida, lo cual les daba un tiempo de llegada algo más corto y más autonomía para pasear por la Luna pero, todo tiene un precio. Si no frenaban para entrar en órbita lunar (y ahora no estaban en absoluto interesados en perder allí el tiempo) ni se hacía nada para corregir el rumbo, volverían de la Luna fuertemente desviados, lejos de la trayectoria que les llevaría a casa, errarían el tiro por bastante, pasarían cerca de la Tierra y se perderían en el espacio dando vueltas al Sol eternamente.

Tenían que hacer una corrección y debían hacerla utilizando el cohete del LEM, tras superar la sombra de la Luna (desde el punto de vista de las comunicaciones de radio). Por eso se dejó el LEM completamente operativo hasta esa maniobra.

Cuando salieron por el otro lado de la Luna, llevaron a cabo el encendido y la telemetría de la nave confirmó que iban bien encarrilados a casa. Sólo entonces muchos suspiraron aliviados: el panorama de tres norteamericanos vagando por el espacio sin esperanza por los siglos de los siglos no era muy bonito.

DECIDIERON VOLVER

Un detalle que nunca se cuenta es que «esos astronautas podían haber alunizado». Podían haber separado del Módulo de mando el LEM, el vehículo de alunizaje, que estaba en perfecto estado y les habría llevado a la Luna (con toda probabilidad). Luego no habrían tenido ninguna nave a la que volver y en pocas horas habrían muerto en la inhóspita superficie del satélite. Una muerte gloriosa, una tumba a la vista de toda la humanidad, y quizá con ello se ahorraban muchas horas de agonía o cualquiera de las posibles muertes para las que en ese momento de la misión había opciones de lo más variado: podían morir por falta de oxígeno (horroroso), congelados (horroroso), víctimas de alguna nueva explosión (horroroso), abrasados en la reentrada (horroroso), estrellados contra la Tierra (horroroso), perdidos en el espacio (horroroso)… La opción de volver a casa era, con mucho, la menos probable. Pero decidieron confiar en la técnica y en sus compañeros de la Tierra e intentar volver a casa.

Cuando confirmaron con el control de la misión la trayectoria correcta para el regreso lo primero que les ordenaron fue que apagaran todo lo que no era estrictamente necesario para seguir vivos unas horas más. Al recibir la larga lista de sistemas a apagar pidieron varias confirmaciones: les parecía increíble que con todo eso fuera de servicio hubiese esperanza de volver a casa. Les pedían por ejemplo que apagasen el ordenador de a bordo. Así ya no podían pretender ni siquiera saber dónde estaban y, mucho menos, maniobrar. También apagaron la calefacción, con lo que la nave se puso pronto a tres grados centígrados. Apenas gastaban oxígeno en respirar y en tener la radio encendida por si les tenían que decir algo.

—Y…, ¿lo de reentrar en la atmósfera?

—Ya os diremos algo.

Los astronautas volvieron a pasar unas largas horas sin hacer nada pero, a diferencia del aburrido período de inactividad de un vuelo normal, el panorama era más bien la antesala de un desastre.

A LOS INGENIEROS LES ENCANTAN LOS MECANOS

El siguiente momento emocionante llegó unas cuantas horas después, cuando los niveles de CO2 empezaron a subir de forma alarmante. El CO2 lo producían ellos al respirar y lo normal era que un cartucho de hidróxido de litio filtrase el aire y lo limpiase de ese gas que, por encima de una cierta concentración, produce mareos, sueño y la muerte, como ha comprobado más de uno que se ha quedado en una cochera cerrada con el motor del coche en marcha.

El LEM tenía ese sistema funcionando, pero estaba dimensionado para la respiración de «dos» astronautas unas horas, y ahora eran «tres» y la estancia se alargaba.

Por supuesto, el que esos astronautas respirasen estaba previsto, pero lo previsto es que lo hicieran en el Módulo de mando, que ahora estaba desactivado. Allí había varios cartuchos de hidróxido de litio, pero no se podían utilizar porque eran «cuadrados» y más grandes que los del LEM, que eran «redondos».

Se puede ver como un divertido problema intentar meter algo cuadrado en un agujero redondo, pero la vida de tres personas estaba en juego en las horas siguientes y lo tenían que resolver en una nave en la que no había «caja de herramientas». Y tampoco sirve de mucho maldecir la infinidad de contratas, la falta de normalización y el que, con el sistema de contratas de la NASA y de cualquier funcionariado, cada elemento lo diseñaba uno, lo fabricaba otro y lo instalaba un tercero.

Un grupo de ingenieros de Houston se centró en prepararles la chapuza. Hay quien opina que los ingenieros nunca abandonan la infancia, sino que tan sólo cambian unos juguetes por otros, cada vez más sofisticados; desde ese punto de vista a aquellos les cayó encima un «mecano» hecho con desechos de otros juguetes: todo lo que podía sobrar en el Oddysey o el Aquarius (trajes espaciales, ropa, herramientas de recogida de muestras lunares, cámaras de fotos, de televisión, algo de comida, etc.).

El caso es que también lo consiguieron, con cartones del manual de a bordo, calcetines, bolsas de plástico previstas para las muestras lunares y, por supuesto, algo de esparadrapo. Un «Invento del TBO» (o un apaño de McGyver para los lectores más jóvenes), pero funcionó.

En España, a esa misma hora, a los estudiantes nos caían en los exámenes los cálculos de órbitas, la química de la absorción del CO2 por el hidróxido de litio, o los cálculos energéticos del calentamiento en la reentrada[36].

La reentrada… ese era el examen final para todo el equipo de ingenieros de la NASA y, muy especialmente, para los tres astronautas que estaban implicados de una forma muy personal. El mayor inconveniente era que había que poner en marcha un Módulo de mando congelado, quizá averiado y sin energía. La puesta en marcha de una máquina tan compleja era un proceso que se hacía en tierra, conectado a la torre de lanzamiento que les suministraba la energía necesaria. Intervenían varios ingenieros, duraba varias horas y no se le había pasado por la cabeza a nadie apagar sus sistemas hasta que flotaban de nuevo en el Pacífico.

Ahora lo tenían que hacer de otra manera, porque sin el Módulo de servicio, la única energía disponible era la de las baterías del Módulo de mando, dimensionadas para funcionar apenas los minutos de la reentrada y sobre unos equipos que ya estaban funcionando desde antes.

La mayoría de los equipos electrónicos gastan mucho más en el proceso de arrancar que al estar ya en marcha. Por eso, «en algunos casos», es mejor dejarlos encendidos toda la noche con el piloto puesto, porque al activarlos al día siguiente derrochan en el arranque más de lo ahorrado por tenerlos apagados; en rigor, habría que estudiar cada caso en función del propio equipo y de su ritmo de utilización: si al arrancar gasta la misma energía que en quince horas de estar en espera, por ejemplo, y normalmente se va a encender antes de quince horas, es mejor dejarlo en espera. En el caso del Módulo de mando no había dudas: encenderlo era un despilfarro, pero no habían tenido energía para mantenerlo en marcha y ahora no estaba nada claro que tuviesen la suficiente para arrancarlo.

Y, para colmo, las baterías se habían gastado en parte cuando se agotó la energía del Módulo de servicio y todavía se mantuvo en marcha el ordenador del Módulo de mando hasta terminar de transferir las coordenadas de vuelo al LEM. Había que preparar y ensayar un encendido del Módulo de mando que fuera posible con la escasa energía de las baterías de a bordo y dejase a los astronautas margen como para llegar a la Tierra.

FRÍO Y SED

Entre tanto, el vuelo se veía salpicado por otros pequeños incidentes: tenían sed. El agua era un subproducto de la generación de la electricidad, como ya comentamos, pero ese proceso se había interrumpido al apagar el Módulo de Mando, y en el LEM, alimentado por baterías, no se producía más agua, tan sólo contaban con el depósito que contenía lo justo para la excursión lunar: dos personas durante dos días. Además, se tenía que utilizar en refrigerar los pocos equipos que estaban encendidos. La ración para tres personas durante unos cuatro días fue de apenas medio vaso de agua por astronauta y día. Fred Haise enfermó: por beber poca agua tuvo una infección de riñones que le provocó una subida de fiebre.

También tenían que intentar dormir, pese a que la realidad que les rodeaba era la peor de las pesadillas y que la temperatura era casi de bajo cero. Por suerte, en la ingravidez, el aire que se calienta alrededor del cuerpo no «sube», sino que forma una nube tibia alrededor del astronauta dándole una cierta comodidad, a condición de no moverse en absoluto.

Pese a todo, seguro que pegaron un buen respingo cuando una de las tres baterías del LEM estalló. No era algo previsto, aunque tampoco estaba previsto que el LEM estuviese tanto tiempo en activo, pero después de recalcular la situación les dijeron que con las otras dos era suficiente para lo que iban a necesitar del LEM, y pudieron tranquilizarse de nuevo.

PILOTOS GANÁNDOSE EL SUELDO

No obstante, desde la Tierra se vio que el rumbo no era tan afinado como necesitaban y todavía tuvieron que hacer una corrección de trayectoria, lo cual, con el ordenador encendido habría sido algo rutinario, pero con el ordenador apagado sólo podían hacerlo mirando a la Tierra y manejando las toberas del cohete del LEM a mano y a golpe de reflejos, para no ponerse a dar vueltas como una peonza incontrolada. Además, durante ese encendido de su cohete, el LEM llevaba «en la cabeza» el Módulo de mando y el de servicio, que pesaban mucho más que él.

La imagen más parecida podría ser la de conducir una moto muy potente con una vaca sujeta de alguna manera un metro por encima de nuestra cabeza, y yendo muy despacio. Además, en el espacio no es tan «sencillo» como en una carretera, porque la nave se puede desviar de forma tridimensional: arriba, abajo, a izquierda, a derecha, adelante, atrás y todas las combinaciones posibles.

Para terminar de darle emoción al momento, por si estaban aburridos, el cohete del LEM no estaba diseñado para aguantar tantos encendidos y apagados como llevaba encima y por eso nadie estaba muy seguro de que fuese a funcionar. Pero funcionó, aunque fueron veinticinco segundos de infarto.

Y en un vuelo en el que habían rechazado a Ken Mattingly porque le podía subir la fiebre en una maniobra de atraque, tuvieron que hacer una corrección de rumbo manualmente y con el piloto del LEM en estado febril. Pero lo consiguieron.

CUESTA ABAJO HASTA CASA

Aunque la Tierra era cada vez más grande en las ventanillas, todavía no sabían cómo aterrizar. Poco después de la corrección de la trayectoria saltaron los discos de helio, una válvula de seguridad de los tanques de combustible. Los tanques del LEM están mantenidos a presión con helio, que va subiendo de temperatura a lo largo de la misión y, cuando la temperatura ya es excesiva, la válvula abre los tanques y deja escapar el helio. Estaba previsto que sucediese bastante después de abandonar la nave en la superficie de la Luna, pero esta vez sucedió cuando había overbooking a bordo. La consecuencia directa de ello es que ya no se podían hacer más correcciones de trayectoria por muy necesarias que fuesen.

De todos modos, a la prensa y al público no se les dijo en su momento cuán críticas eran las condiciones del vuelo: se decía que, aparte del cansancio y la frustración de no alunizar, la cápsula volvía a casa de forma casi rutinaria.

—¿Y lo de aterrizar…?

—Seguía pendiente, pero no se lo digas a nadie.

Por suerte, Ken Mattingly se había quedado en tierra por la amenaza de sarampión y, pese a que en su momento le había parecido una mala jugada, eso les proporcionaba a sus compañeros de allá arriba un buen peón en la partida. Porque Ken, además de no estar enfermo, era quien mejor se conocía «esa» nave ahora averiada y se pasó varios días a tiempo completo tratando de imaginar cómo poner en marcha y mantener después funcionando el Módulo de mando, utilizando para ello sólo las semiagotadas baterías, que estaban dimensionadas para funcionar sólo media hora sobre equipos ya arrancados previamente. Y había una serie de tareas especialmente necesarias, como por ejemplo calentar los paracaídas, que llevaban tiempo a una temperatura más baja de lo normal, para que no fuesen un bloque de hielo.

Pese a recargar en el último momento las baterías del Módulo de mando desde las del Aquarius, a Ken le debió costar lo suyo encontrar la secuencia de encendido adecuada. Incluso se hicieron malabarismos como no conectar la telemetría hasta el último momento, apagar algo, conectarla, hacer las comprobaciones telemétricas, desconectarla, etc. El caso es que encontró la manera de hacerlo. Además, iban a encender un Módulo de mando que estaba empapado del agua de condensación producida por las bajas temperaturas de ese viaje. En el Apollo I se había producido un incendio sin necesidad de mojar ningún contacto ni empalme, y el Apollo XIII los tenía todos húmedos.

Parece que el repaso que habían hecho después de aquella catástrofe había sido bien hecho en ese aspecto, porque todo se encendió sin nuevos problemas. Aquel «repaso» fue quizá la mayor hazaña de toda la carrera espacial, pese al fallo del termostato del Apollo XIII.

SE ACERCA EL MOMENTO CRÍTICO

Los astronautas soltaron el Módulo de servicio y, por primera vez, pudieron ver los destrozos que había causado la explosión del día 13: todo un panel lateral de aquel cilindro lleno de equipos había desaparecido en la sacudida, incluyendo los cohetes de corrección de rumbo de ese lado y la antena principal.

Poco después llegó el momento de desprenderse del LEM, el módulo lunar, Aquarius, que les había salvado la vida y que se encaminó a estrellarse en una zona especialmente profunda del Índico (ya acabada la carrera espacial, hubo quien protestó porque llevaba isótopos radioactivos: todo un síntoma de la creciente histeria alrededor de todo lo que llevase la etiqueta de «radioactivo»).

Aún existía un serio temor de que el escudo térmico, el que impedía que el calor de la reentrada destrozase la cápsula, estuviese dañado y, después de ver el estado en el que había quedado el Módulo de servicio, se trataba de un temor bien fundado.

El escudo térmico era un elemento crítico y, de hecho, en todo el vuelo habían cargado con el Módulo de servicio averiado (con los inconvenientes de inestabilidad y gasto de combustible en las maniobras del LEM que eso suponía) sólo para proteger el escudo el mayor tiempo posible del frío y de los micrometeoritos que eventualmente lo hubiesen podido afectar.

Por lo demás, en esa última hora de vuelo los problemas estaban ya limitados a la falta de energía para tener todos los equipos encendidos y a un tifón que amenazaba la zona prevista para el amaraje.

Así llegaron a la atmósfera de la Tierra «casi» como si se tratase de un vuelo normal del Programa Apollo. Era una entrada muy crítica, pero lo peor parecía que ya había pasado (salvo que el escudo estuviese dañado, o los paracaídas fallasen o se desviasen hasta la zona del tifón o mil otras cosas que podían torcerse en el último momento).

El averiado Módulo de servicio.

RENACIDOS

Por fin, en las pantallas de las televisiones de todo el mundo se pudo ver descender la cápsula del Apollo XIII colgando de sus tres gigantescos paracaídas a poca distancia del portaaviones que lo esperaba.

Otros vuelos habían amarado a decenas o incluso a cientos de kilómetros del punto previsto (y en este caso, había un tifón en los alrededores), pero el Apollo XIII amaró a la vista del portaaviones y con la banda de música del barco saltándose el protocolo, aunque también con la cápsula bastante más chamuscada que la de otros vuelos Apollo y con un astronauta (Haise) enfermo.

No viene recogido en los informes oficiales, ni en la autobiografía de Lovell, pero quienes estábamos atentos a la transmisión en directo pudimos oír cómo la banda, al bajarse los astronautas del helicóptero en la cubierta del portaaviones, en vez de atacar con las notas de su himno nacional, se puso a tocar el tema más popular de la obra musical que desde Broadway estaba en esos días escandalizando a los conservadores de todo el mundo con una temática que era un cántico al movimiento hippy, en un escenario en el que no se hacían ascos a la desnudez: tocaron Aquarius en honor del LEM, que había salvado a la tripulación. Y lo tocaron con brío, por encima de que fuese algo políticamente muy incorrecto.

La investigación del accidente no fue demasiado complicada; pronto encontraron al culpable, y sus conclusiones las hemos ido exponiendo a lo largo del capítulo.

Como iban claramente ganando la carrera espacial, los norteamericanos fueron bastante abiertos a la hora de confesar sus fallos. Y es que, además, la tripulación había vuelto a casa. Cuando años después se investigaron los accidentes del transbordador espacial, la transparencia no fue del mismo color y las presiones políticas sobre los miembros de la comisión de investigación hicieron que alguno de ellos, concretamente Feynman, agotase su paciencia y acabase ante los periodistas poniendo verdes a otros miembros de la misma. Pero de esa historia hablaremos más adelante.

Haise (con cara de fiebre), Swigert y Lovell al llegar al portaaviones.

Por otra parte, no volvió a haber incidentes serios en el resto del Programa Apollo, aunque el Apollo XV amaró con un paracaídas roto, el Apollo XVII tuvo un problema también en el descenso porque entraron gases de los reactores de posición en la cabina e incluso la última cápsula Apollo que voló, en una misión de colaboración con los soviéticos con los que organizaron una cita en órbita, tuvo otro problema de diseño sobre los reactores de posición y su vaciado en los últimos metros del descenso.

Quizá una consecuencia positiva del accidente del Apollo XIII para la NASA es que se reavivó el interés por los vuelos a la Luna (y por volver a demostrar que seguían siendo capaces de «hacerlo») y se llegaron a lanzar las misiones de los Apollo XIV, XV, XVI y XVII, que de otro modo a lo mejor no habrían conseguido volar.

Los protagonistas dieron miles de entrevistas (en las que no contaron nada políticamente incorrecto), Lovell escribió en colaboración un relato personal de la aventura y se hizo una película de las que Hollywood sabe, con mucho presupuesto. Y por supuesto están los informes oficiales. Con ese material se puede saber casi todo lo que pasó (si no resulta uno enterrado por la cantidad de información), de manera que es uno de los episodios de la carrera espacial mejor conocidos, como se ha podido ver en este capítulo.

LA HORA DE PAGAR LA FACTURA

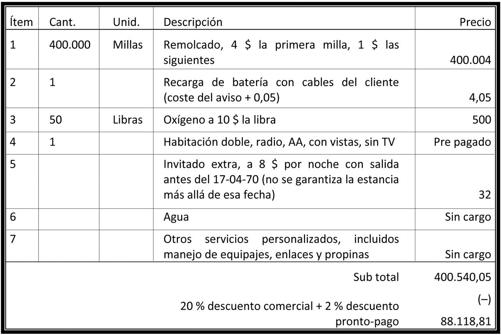

Pero hay quien dice que las averías e incidentes sólo se terminan cuando se presenta la factura por los gastos y, en este caso, hay una factura muy concreta, que es la que presentó la Grumman, constructora del módulo lunar, a la North American Rockwell, constructora del Módulo de servicio. En ella se trataba el incidente como una llamada de auxilio en carretera y se le aplicaban las tarifas habituales de cualquier grúa norteamericana en los siguientes términos:

Por cierto, un remate digno de esa misión es que la factura contenía un error bastante obvio en las operaciones de cálculo y les reclamaban casi un dólar de más. ¿Puede alguien detectarlo?