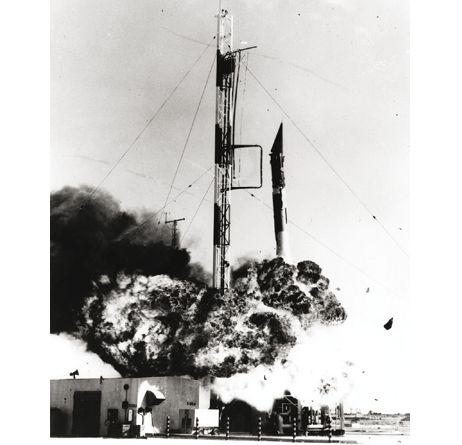

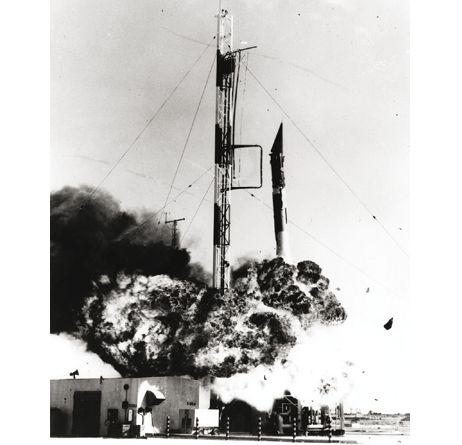

El Vanguard en sus explosivos primeros tiempos.

Después, el espacio sólo sería un trabajo pero, en su primera década, fue un romance.

Comentario de un colaborador acerca de Serguei Pavlovich Korolev.

Los inicios del programa espacial se ven ahora como algo mítico y casi poético relacionado sobre todo con la ciencia y la aventura, pero lo cierto es que en aquellos tiempos su trastienda era todo menos eso.

De hecho se trataba de contraponer dos modelos opuestos de sociedad (eso es política) y de tener cohetes lanzadores para devolver el golpe si se iniciaba una guerra nuclear (eso es militarismo). Ante todo ello, la ciencia era en los inicios apenas un efecto colateral y la aventura era el resultado de unos riesgos no siempre bien calculados.

Más allá de cualquier duda, el mayor éxito de la carrera espacial fue que esa lucha entre dos terribles adversarios, con toda su inevitable tasa de errores, presiones políticas, incapacidades personales y afanes de protagonismo, se llevó a cabo en el campo de la ciencia y la exploración, y tenemos que estar eternamente agradecidos de que gastasen allí el valor y las medallas (y los presupuestos) y no llegasen a las manos en otros campos.

Otro efecto colateral es que, al igual que en los comentarios de los políticos en una noche electoral, todo lo que llegaba al gran público eran «éxitos» y los problemas, incidentes y desastres se ocultaron al público, siempre que se pudo, detrás de una gruesa cortina de propaganda. Aquí vamos a tratar de abrir un poco esa cortina en nuestro intento de mostrar esas ocasiones en que la diosa técnica, dependiendo para su liturgia de ingenieros-sacerdotes y diversos acólitos (humanos al fin y al cabo), ve empañada su gloria en el mundo por los pecados de los oficiantes.

SIN REPARAR EN GASTOS

A la hora de escribir estas líneas parece inconcebible que sólo cuarenta años atrás el ser humano fuese capaz de pasear por la Luna y que hoy en día, sin embargo, esa hazaña sea casi impensable y, desde luego, en la práctica irrepetible a corto, medio y, por lo que se ve, largo plazo.

Si alguien propusiese montar con ese fin una organización como la NASA, casi de la nada, y darle un presupuesto ilimitado, no pasaría de la puerta de quien lo tuviese que aprobar. De ninguna puerta. Bastantes problemas tiene la economía mundial como para sacar de circulación centenares de miles de millones y quemarlos en fuegos artificiales.

Y si alguien propusiese meter a dos o tres personas en una cápsula de tres metros de diámetro durante una semana sin haber ensayado todo el viaje con métodos automáticos (con éxito) y sin tener media docena de alternativas de escape o de regreso le dirían que se volviese a su mesa y se estuviese muy callado, porque de difundirse una propuesta así la prensa le crucificaría tras juicio sumarísimo. La lanzadera espacial, en este aspecto, es un residuo de aquella época y se ha mantenido mucho más allá de su época por razones estratégicas y de imagen de Estados Unidos; hoy en día no podría nacer algo tan mal pensado desde el punto de vista de la seguridad.

En un mundo en el que (ahora) no se puede ni tirar la basura sin cumplir homologaciones, sacar permisos y obtener consensos, se quemaban (entonces) millones de dólares en combustibles altamente contaminantes y se viajaba en naves que sacaban parte de su energía de isótopos radioactivos que solían acabar en el fondo del océano.

TÉCNICA, SUERTE Y MILAGROS

Y tuvieron mucha suerte. Hubo accidentes, pero tuvieron «mucha (buena) suerte». Hay que ser conscientes, por poner sólo un ejemplo, de que el despegue de los cohetes Saturn V desde Cabo Cañaveral contaba con miles de personas de apoyo, el procedimiento había sido ya probado cientos de veces y era una instalación muy depurada. Pero, por el contrario, la «base espacial» de la Luna, el vital elemento desde el que debían despegar en el viaje de vuelta, era algo que acababan de posar en el suelo lunar (era la mitad inferior del Módulo lunar). Además nunca se había usado en esas condiciones, pues sólo se había probado en la Tierra, con una gravedad mayor, y en órbita, en la ingravidez, era una «base espacial» muy limitada en sus funciones, podía estar desnivelada y no tenía medios (ni personal disponible con cajas de herramientas) para reparar ninguna de las miles de pequeñas averías que retrasan cada lanzamiento rutinario desde cualquier base espacial, ya sea en Plesetsk (la base desde la que más satélites se han lanzado —más que en la suma del resto de bases—, pese a ser muy poco conocida), Kiruna, Kourou, Baikonur, Cabo Cañaveral, Hainan, Vanderberg o Xichang.

El hecho que no fallase nada en un despegue lunar es demostración de buena suerte; el único fallo en esa maniobra ocurrió en el Apollo X, que se acercó a la superficie lunar pero no alunizó y, a la hora de ensayar el «despegue», un conmutador que estaba en la posición equivocada hizo que el módulo de ascenso arrancase dando vueltas de campana. Si hubiese sucedido en un despegue desde la superficie lunar se habrían estrellado, pero como sucedió en el «único» ensayo que se hizo de la maniobra antes de la misión clave del Apollo XI, los astronautas pudieron estabilizar la nave en los minutos siguientes y reanudar la ascensión de vuelta a casa, sudorosos pero vivos. Pese a todo, si hubiesen tardado sólo unos segundos más en estabilizar la nave se habrían estrellado en la superficie de la Luna, porque el sistema automático de la nave estaba tratando de encontrar el Módulo de mando Apollo para acercarse a él, pero el único candidato a destino que detectaba era la superficie de la Luna y, cuando retomaron el control, los astronautas estaba acelerando hacia allí a la máxima potencia.

Y, desde luego, hoy en día habría que demostrar, con cuentas que cuadrasen con un par de decimales como mínimo, que cualquier «aventura» que se emprendiese iba a resultar «económicamente» rentable a no muy largo plazo y ahora, normalmente, todo lo que excede de una legislatura es un plazo inaceptable.

UNA COMPETICIÓN IRRACIONAL… Y GLORIOSA

En los años cincuenta, sin embargo, en un mundo en el que todavía había norteamericanos que utilizaban el caballo a diario para desplazarse y en el que en la Unión Soviética escaseaban hasta los caballos; en un mundo en el que no había ordenadores, en el que el Atlántico era una barrera que apenas traspasaban unos pocos aviones cada día y unos cables telefónicos escasos y muy rudimentarios (el primer cable «telefónico» transatlántico, tendido en 1956, sólo podía transmitir treinta y seis llamadas a la vez); un mundo en el que la televisión era en blanco y negro (en los escasísimos lugares donde la había) y donde la medicina ni siquiera sabía que el tabaco era nocivo para la salud; en un mundo así se produjo el disparo de salida de una competición aparentemente insensata entre las dos superpotencias con el absurdo objetivo de poner el pie en un lugar en el que ni se nos esperaba, ni se esperaba sacar ningún provecho, ni se sabía cómo llegar hasta allí: la Luna.

Esa carrera espacial empezó siendo un desfile triunfal de la Unión Soviética, que paseaba con orgullo sus siglas, CCCP, por los noticiarios cuando lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik[29], aquel 4 de octubre de 1957 y el mundo se echó a temblar: si podían hacer que un objeto diese vueltas al mundo, bien podían hacer que no terminase la vuelta y cayese en cualquier parte del planeta. Dicho de otra manera, los soviéticos podían poner una bomba nuclear en «cualquier» ciudad occidental en el momento que quisiesen. Ya no dependían de los bombarderos, ya no se les podía parar con artillería antiaérea.

Ante esa amenaza no había defensa efectiva, así es que en Estados Unidos se optó por desarrollar una amenaza equivalente: había que poner en órbita un satélite, con las siglas USA pintadas en su superficie, que demostrase que ellos podían hacer lo mismo.

CORREDORES CON MULETAS

Pero no podían. No tenían el cohete adecuado y, sin un buen lanzador, no puedes demostrar que para hacerlo tienes lo que hay que tener.

Para mayor confusión, había varios candidatos para orquestar la respuesta norteamericana y la Armada, que estaba en esos años cargando cohetes en sus submarinos para poder acercarlos con sigilo a las costas enemigas y disparar de cerca (ya que no podían hacerlo de lejos), fue la elegida para desarrollar un cohete que salvase el honor de Estados Unidos y asustase a los soviéticos.

Pero el resultado fue peor que si se hubiesen estado quietos.

Los soviéticos tenían muy bien engrasados los mecanismos y procedimientos que mantienen el secreto de lo que sucedía dentro de sus fronteras y podían permitirse (y se permitieron), el lujo de fallar todos los lanzamientos que hiciese falta para dar publicidad sólo a los que salían bien. En los Estados Unidos, por el contrario, los fallos se filmaban (¡malditos periodistas!) y se exhibían en todos los cines durante las semanas siguientes.

Y fue peor que si se hubiesen estado quietos porque los primeros cohetes, los Vanguard, eran más dignos de la «Guerra de Gila» que de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica o de casi cualquier Marina.

El primero llegó a despegar, subió un poco, unos metros, se ladeó… y cayó reventando en el suelo con gran parafernalia de efectos especiales y nubes de fuego, dejando a los militares la deprimente tarea de volver a construir una base de lanzamiento.

El siguiente aspirante a satélite artificial era también una sofisticada máquina de quince centímetros de diámetro, uno de cuyos dos transmisores funcionaba con una pila de mercurio no mucho mejor que las pilas normales de nuestros aparatos portátiles actuales. No estalló, cosa que debió hacer que suspirasen aliviados los responsables de construir las instalaciones, pero no nos dejó una idea clara de que había funcionado mejor, puesto que tampoco arrancó, de hecho ni siquiera encendió el motor y el cohete se quedó firmemente pegado a la Tierra. Lo que sí funcionó fue el mecanismo de expulsión del satélite, que unos minutos después de la hora de salida lo lanzó desde la punta del inmóvil lanzador: hizo ¡plop!, el aspirante a satélite cayó siguiendo una lastimosa parábola hasta el suelo y, una vez allí, rodó hasta el borde de la plataforma de hormigón, donde comenzó a radiar su bip-bip quizá sintiendo la satisfacción de haber hecho bien su trabajo.

El Vanguard en sus explosivos primeros tiempos.

Algo es algo. Y además todavía tenían en pie la plataforma de lanzamiento, cosa que también fue muy de agradecer.

Pero viendo ese patético satélite caer desde la cima del cohete… las risas eran atronadoras en las salas de cine, que solían incluir un noticiario, puesto que esa era la única manera de «ver» las noticias que se leían en los periódicos y se oían en la radio (la televisión era todavía algo más parecido a la ciencia ficción que a un electrodoméstico, y en España ni eso). En Washington, por el contrario, las caras eran muy largas esos días, tan largas como anchas eran las sonrisas en el Kremlin.

La razón de fondo para esos iniciales fracasos de los norteamericanos puede estar precisamente en su supremacía en otros aspectos de la Guerra Fría: Estados Unidos tenía buenos bombarderos (el B-52 era tan bueno que todavía vuela y sigue siendo de lo mejor disponible desde el punto de vista militar, pese a que en Vietnam adquirió muy mala imagen) y tenían bases «amigas» por todo el planeta complementadas con una potente flota de portaaviones, por lo que disponían de diversas opciones para lanzar sus bombas y las podían arrojar desde una distancia no demasiado alejada de sus objetivos.

Los soviéticos, por el contrario, con unas pésimas salidas al mar, sin portaaviones y sin países amigos cerca de Estados Unidos, necesitaban sus misiles de largo alcance. En su momento trataremos a Cuba como se merece, pero en aquellos días todavía era una república con un cliente privilegiado, que era Estados Unidos, al que le debían la independencia de España y cuyos ciudadanos llenaban sus casinos y burdeles todo el año.

El resultado, por el momento, era que la Unión Soviética había desarrollado lanzadores más pesados, que se podían utilizar además en la carrera espacial.

VON BRAUN

La respuesta norteamericana terminó llegando por el lado del Ejército de Tierra, que tenía en nómina a Wernher von Braun, tristemente famoso por crear las V-1 y V-2 que asolaron Londres en la Segunda Guerra Mundial.

Al final de aquella guerra, Von Braun se había entregado al Ejército americano, junto con unos quinientos de sus especialistas y técnicos. Desde luego fue una entrega muy bien organizada que negoció cuando vio que los rusos se acercaban a donde él estaba haciendo esas bombas volantes (le parecieron mejores los americanos que los rusos), pero en los años cincuenta Wernher estaba como tantos alemanes en «proceso de desnazificación[30]» dado que había participado en la guerra, se había alistado en las SS en algún momento de su vida y había utilizado como mano de obra a los prisioneros de campos de concentración (esclavos de facto). A su favor pesaba que al entregarse se había llevado consigo las V-1 y V-2 que no había lanzado aún, incluyendo los vehículos de transporte hechos a medida y piezas ya fabricadas para montar unos cien cohetes más. La eficiencia alemana se manifestaba incluso en las fugas.

Las malas lenguas cuentan que cuando le preguntaron a Von Braun si podría ganar a los rusos en la carrera espacial respondió: «mis alemanes son mejores que los de ellos», porque estaba seguro de que los que habían desarrollado el original ruso eran también alemanes, aunque parece que Korolev (el jefe del equipo soviético) no los necesitaba tanto como Wernher creía.

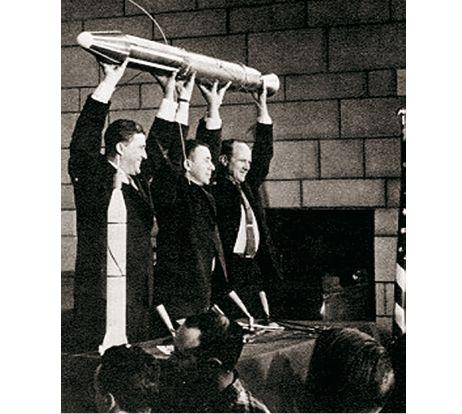

El caso es que para cuando les llega el encargo, el Ejército de Tierra ya tiene un diseño probado (¡tecnología alemana!). Lo modifican, lo desarrollan y le ponen en la punta un satélite, el Explorer 1 (desarrollado por Van Allen), que no sólo se pone en órbita, sino que de paso detecta las radiaciones presentes en el espacio.

Eso podría parecer que era ciencia, y lo cierto es que lo era en una cierta medida e intentaba responder a la pregunta de si el ser humano podría sobrevivir a un viaje fuera de la atmósfera, pero también se puede tener en cuenta que con ello demostraban su capacidad para detectar radiaciones en cualquier parte: en aquella época se había considerado la posibilidad de tirar material radioactivo sobre ciudades «enemigas» como arma de represalia, por lo que no era sólo una tontería de científicos medir esas cosas.

Braun, Van Allen y Pickering celebrando el primer éxito.

BAJO EL REINADO DE SU MAJESTAD PARANOIA ENÉSIMA

Para que nos hagamos una ligerísima idea del ambiente de paranoia de aquella época, los soviéticos consideraron muy en serio hacer estallar una bomba nuclear en la Luna sólo para «meter ruido», para hacer algo que se viese desde la Tierra y demostrase a todos sus habitantes cuán lejos habían llegado.

Por su parte, entre los responsables del programa espacial norteamericano circuló el temor de que lo que enviaran los soviéticos a la Luna fuesen miles de toneladas de «pintura roja», que dejase visible a simple vista una extensa bandera comunista sobre sus cabezas.

Eran momentos realmente duros para la gente sensata.

Poco después, el Explorer 3 detectó la estructura de los cinturones de radiación que rodean a la tierra y desvían la que viene del Sol y ese fue el primer descubrimiento hecho por un satélite, pues no existía ni la más mínima sospecha de que esos cinturones existiesen. Ahora, por cierto, se conocen como Cinturones Van Allen.

LAIKA

Pero los soviéticos respondieron con contundencia a los primeros escarceos norteamericanos en el espacio, aunque por suerte lo hicieron en el ámbito científico-espacial y limitándose a la órbita de la Tierra por el momento: en seguida pusieron en órbita una cápsula con el primer ser vivo que salía de la Tierra (salvo que nos creamos las historias de abducciones de seres humanos realizadas por extraterrestres).

La perra Laika, un «chucho callejero» de Moscú, había entrado en órbita el 3 de noviembre de 1957, un mes después del primer Sputnik, demostrando que aquel lanzamiento pionero no había sido flor de un día.

Hoy no habría sido posible planear ese lanzamiento, porque no estaba previsto que la perra sobreviviese: su cápsula no tenía ni retrocohetes para descender de nuevo a la Tierra ni un escudo térmico y un paracaídas que le permitiesen sobrevivir a la caída; por contra, mezclado con la comida de su ración del décimo día, llevaba un potente veneno. Para colmo, la cápsula no se desprendió de la última etapa del lanzador y no pudo en consecuencia girar como tenía previsto, de manera que se recalentó demasiado por presentar siempre la misma cara al sol y Laika murió unas pocas horas después del lanzamiento, en su quinta órbita, demostrando de paso que los riesgos de los viajes espaciales eran muy reales.

UNA RAZÓN DE MUCHO PESO

Para los militares norteamericanos, poco comprometidos con la causa de las sociedades protectoras de los animales, lo peor de la noticia fue cuando se hizo público el peso del satélite: bastante más de trescientos kilogramos.

En un principio pensaron que se trataba de un error de transcripción, que alguien se había equivocado en la posición de la coma de los decimales, pues un peso de «treinta y tantos» kilos entraba dentro de lo posible. Pero no: eran más de trescientos; según algunas fuentes el aparato que entró en órbita pesaba quinientos ocho kilos.

Eso quería decir que los soviéticos estaban muy por delante de los norteamericanos, los cuales planeaban satélites de unas pocas decenas de kilogramos porque no aspiraban a levantar mucho más del suelo con los lanzadores que podían tener disponibles a corto plazo. Y esa supremacía de los lanzadores soviéticos, por supuesto, no sólo tenía aplicación inmediata en la carrera espacial, sino también en el desarrollo de imparables cohetes intercontinentales capaces de poner una bomba en cualquier parte del planeta.

Lo curioso es que todo ello era consecuencia de las «limitaciones» de la industria nuclear soviética, que había desarrollado bombas atómicas, sí, pero muy deficientes en varios aspectos, entre otros en el peso: pesaban mucho más que las bombas de los norteamericanos.

LARGA VIDA AL R7

Pero el resultado para la conquista del espacio era que los soviéticos disponían de un buen lanzacohetes, el R7, abreviatura del imaginativo nombre de Raket Semyorka (‘Cohete Siete’), de un diseño muy característico, con un cohete central rodeado de otros cuatro que forman una especie de faldón en la base. Era un cohete de treinta y cuatro metros de altura (mucho más bajo que sus equivalentes norteamericanos) que se podía transportar en posición horizontal e incluso esconder en cuevas en las que entraba sobre raíles, y que se ponía en pie ya en la propia torre de lanzamiento.

El R7 ha sido la base de la mayoría de los siguientes brillantes diseños como el Soyuz y el Vostok.

Con ese lanzador, alimentado con keroseno y oxígeno líquido, los soviéticos podían poner en órbita hasta cinco toneladas mientras los norteamericanos sudaban como levantadores de pesas olímpicos… para levantar unos pocos kilogramos. Otra cosa es que, sin llegar a alturas orbitales, pudiesen dirigir una bomba hacia un kilómetro cuadrado concreto del mundo, pero al menos iban por el «buen» camino (despojando el concepto de «bondad» de toda connotación moral y dejando la técnica en su natural desnudez).

Un cohete heredero del R7 camino de la torre de lanzamiento.

Hubo en su día informaciones incompletas de un lanzamiento en lo que todavía se llamaba Tyura-Tam, en 1960, en el que el estallido de un cohete en los primeros metros de ascensión ocasionó la muerte de unas cincuenta personas (otras fuentes hablan de noventa y dos), entre ellas bastantes técnicos de alto nivel. Se dijo que era un temprano intento soviético de lanzar una sonda hacia Marte, y si bien es posible que esas muertes fuesen un duro golpe para el programa espacial soviético, por los conocimientos que acumulaban esos técnicos, lo de lanzar una nave a Marte era un claro farol. Vamos a dar algunos datos más de aquella catástrofe, datos conocidos no hace mucho, pues es un accidente que ilustra los riesgos de un lanzamiento y el ambiente de paranoia e histeria de aquellos años.

El principal centro de lanzamiento de misiles de la URSS estaba cerca de una ciudad que todavía se llamaba Leninsk, pero para despistar dijeron que los lanzamientos se hacían desde la «base de Baikonur», porque la ciudad de ese nombre esta a casi cuatrocientos kilómetros al nordeste de donde realmente está la base de misiles (ahora Leninsk se ha rebautizado como Baikonur, quizá porque demasiadas delegaciones y materiales llegaban a donde no era). Los norteamericanos averiguaron pronto este detalle del cambio de nombre, gracias a sus aviones espía que volaban a demasiada altura como para que los soviéticos pudiesen impedirlo, pero les siguieron el juego a «los rojos» para que a su vez los «comunistas» no detectasen su capacidad de espionaje.

En 1960, pese a disponer del R7, los soviéticos estaban ya desarrollando un lanzador mucho más potente, el R16, pero, ante los tímidos avances de los norteamericanos… les entraron las prisas, que nunca son buenas, y trataron de lanzar el R16 cuando los técnicos todavía no daban ni siquiera un aprobado raspado al cohete.

Y era un cohete que utilizaba combustibles hipergólicos.

LOS SIEMPRE PELIGROSOS COMBUSTIBLES

Hablemos un momento de combustibles. En los cohetes se utilizan cuatro variantes:

1. Keroseno quemado con oxígeno. Es el más utilizado en los primeros tiempos, el keroseno es fácil de manejar, no muy diferente de la gasolina, pero el oxígeno debe enfriarse a centenares de grados bajo cero para el lanzamiento, lo cual hace que el proceso de llenado del tanque sea complicado y haya que hacerlo justo antes del disparo, con imponentes tuberías bien protegidas entre la fábrica donde se produce el oxígeno líquido y el punto de lanzamiento.

2. Hidrógeno y oxígeno. El inconveniente es que ambos elementos deben utilizarse ultrafríos, pero tienen un muy buen rendimiento. La mayor complicación llega cuando se quiere afinar al máximo, porque entonces los dos elementos deben permanecer en estado líquido, jamás sólido, y lo más cerca posible de su punto de ebullición, que es de –253 oC para el hidrógeno y –183 oC para el oxígeno, con el agravante de que el oxígeno se vuelve sólido a –219 oC, con lo que hay que mantener depósitos de muchas toneladas, a temperaturas muy precisas, bien separados desde el punto de vista térmico y muy juntos en el escaso espacio del lanzador. Y ambos deben cargarse justo antes del lanzamiento pues desde el momento mismo de la carga empiezan a «calentarse».

3. Combustibles sólidos. No tienen problemas de temperatura y, por lo tanto, pueden estar cargados durante mucho tiempo, lo cual también los haría útiles como propulsores de misiles militares de los que están escondidos durante años en un silo secreto que no puede tener mucho personal ni instalaciones industriales para producir y cargar el combustible en el último momento. La pega es que en los cohetes de combustible sólido es más difícil controlar su encendido, apagado y potencia entregada.

4. Hipergólicos. Son dos componentes que se combinan de forma explosiva en cuanto entran en contacto. Tienen una gran capacidad de empuje, son muy controlables si se mantienen en los recipientes adecuados y no necesitan ser enfriados, por lo que son ideales para misiles almacenados largo tiempo en silos; pero también son corrosivos y muy tóxicos, por lo que su manejo es peligrosísimo y los gases resultantes de su combustión también son mortales para quien los respira. Se suele utilizar este tipo de combustibles en sondas interplanetarias por su buen rendimiento y su estabilidad a largo plazo.

Así, pues el R16 utilizaba combustibles hipergólicos y no estaba terminado de poner a punto.

El 23 de octubre de 1960, a la hora del lanzamiento surgieron varios problemas que aconsejaron aplazarlo veinticuatro horas. Los procedimientos de seguridad decían que, para esos arreglos, lo apropiado era vaciar los depósitos antes de manipular la electrónica y demás elementos que fallaban.

CUANDO SE ORGANIZAN LAS COSAS A GRITOS

Pero Nedelin, uno de esos personajes cargados de varias filas de medallas y con el impresionante título de «comandante de las Fuerzas Estratégicas de Misiles de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas», tuvo a bien saltarse todas las normas de seguridad y obligó a todos los técnicos a trabajar toda la noche en la resolución de los problemas detectados… y sin descargar el combustible para acelerar el lanzamiento unas horas.

Un cohete no bien conocido, elementos provisionales por todas partes, unos técnicos ya agotados a los que se les obliga a seguir otra noche más de esfuerzos… Era desde luego una situación muy poco recomendable.

Al menos hay que reconocer que el propio Nedelin se buscó una silla y se quedó todo el tiempo a los pies del cohete viendo (vigilando y presionando) a los técnicos; y que a su lado se encontraba Yanguel, el responsable del diseño de esos motores soviéticos.

En un determinado momento, Yanguel se alejó para fumar y, por prudencia, no encendió el cigarrillo hasta que llegó a un búnker en el que su llama no era peligrosa para el misil.

A la vez, en ese mismo instante, en otra parte de la torre de lanzamiento se conectaban de nuevo las baterías de las dos etapas del cohete, con el problema de que el interruptor de encendido de la primera etapa estaba activado… Por suerte eso no implicaba que se encendiese el cohete, pues ese proceso no empezaba sólo con la activación del interruptor.

NO SE DEBE DAR AL BOTÓN ROJO SÓLO PORQUE ESTÁ ALLÍ

Pero alguien vio un momento después el interruptor activado y, actitud muy comprensible, lo desactivó, lo que equivalía a señalar a la electrónica del cohete que el trabajo de la primera etapa se había terminado y había que encender la segunda etapa, en la que el motor empezó a alimentarse con las muchas toneladas del combustible que tenía preparado y a arder con furia… con los depósitos de la primera etapa todavía llenos justo debajo y un centenar de técnicos pululando cansados por los alrededores.

Sólo se salvaron los más alejados y los que estaban fumando en el búnker. También se activaron de forma automática las cámaras que iban a filmar el lanzamiento y así existen unos terroríficos metros de película en los que sólo se ven cadáveres y heridos que corren ardiendo en todas direcciones.

La mayoría de los muertos de aquel accidente estaban entre los mejores técnicos soviéticos y eso, a largo plazo, supuso quizá una de las razones por las que los norteamericanos ganaron la carrera.

A corto plazo tuvo una repercusión espectacular, aunque sólo muchos años después los occidentales pudimos entenderla: la «crisis de los misiles» de Cuba.

Los soviéticos, a falta de un misil con el alcance y la «precisión» adecuados, tenían que acercar sus bombas al territorio norteamericano y en 1962 trataron de colocarlas en Cuba, que tras la Revolución castrista se había convertido en el perfecto portaaviones socialista en el Caribe. Aquello acabó mal para los soviéticos, pero eso ya es otra historia.

SI NO PUEDES GANAR HOY, PLANEA EL MAÑANA

Estados Unidos mientras, viendo que en el corto plazo no tenían muchas posibilidades, habían reaccionado con un plan a medio plazo, creando la NASA y dotándola de un presupuesto tan ilimitado en la práctica como el militar, lo cual dio con el tiempo resultados: Programa Mercury, Programa Gemini, Programa Apollo, llegada a la Luna, la lanzadera espacial, el telescopio Hubble y la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) ya en nuestros días (y compartiendo los gastos con otras agencias espaciales).

Los soviéticos, mientras tanto, siguieron un tiempo por delante de los norteamericanos y pusieron antes que ellos a un hombre en órbita (Gagarin), fueron los primeros en hacer que un astronauta se pasease por el exterior de la nave (Leónov, pero con algún que otro incidente que nos hará volver a hablar de él a continuación), tuvieron la primera víctima mortal durante una misión (dudoso privilegio) y fueron los primeros en fotografiar la cara oculta de la Luna y de posar con más o menos delicadeza un vehículo en su superficie. También fueron los primeros en poner una nave en órbita solar, aunque en realidad intentaban estrellarla sobre la Luna y erraron el tiro.

Estados Unidos en aquellos revueltos días intentaban tragarse el fracaso de la invasión de Cuba con el desembarco de Bahía Cochinos (una chapuza de aficionados) y el presidente Kennedy consiguió que la atención de todo el país se enfocara en otra dirección proponiendo que los norteamericanos deberían llegar a la Luna en esa misma década…

ÓRDAGO A LA GRANDE

La carrera espacial tuvo pues en los siguientes años una meta definida y en ella se jugaba explícitamente el prestigio nacional norteamericano. Y algo más: en el mismo discurso el presidente Kennedy dejó muy claro que en los años sucesivos dominar el espacio era la llave para dominar la Tierra, lo mismo que el dominio del mar le había proporcionado un imperio a los ingleses dos siglos atrás.

Pero en julio de 1969, con las espectaculares imágenes de Armstrong y Aldrin paseando por la superficie lunar, el honor norteamericano quedó por fin satisfecho… y se acabó la carrera espacial.

Todavía se escribiría alguna que otra página gloriosa (Apollo XIII, Mir, Voyager…), pero ya en un entorno de decadencia de presupuestos, de ilusiones menguantes, de empujes cada vez más débiles y de proyectos a veces patéticos.

No obstante, vamos con alguno de esos momentos tensos sobre los que hemos volado a velocidad orbital en los últimos párrafos.