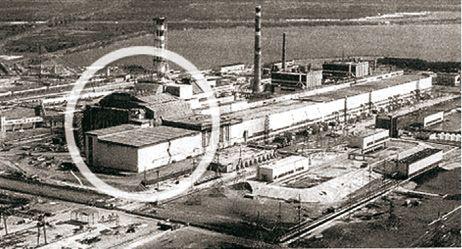

El sarcófago de Chernóbil en el extremo del edificio donde el resto de centrales siguieron en marcha.

Hay muchas ciudades, sobre todo en los países más civilizados, que resultan poco excitantes incluso para sus más entusiastas vecinos; y muchas tienen detrás una historia tan aburrida como sus tardes de domingo. No era el caso de Chernóbil, al menos en este segundo aspecto.

Fue parte de Lituania desde que los lituanos se la conquistaron a los tártaros, allá por el siglo XIII (aunque los tártaros-mogoles no documentaron a quién se la habían arrebatado). Después fue parte de Polonia y más tarde de Rusia, siempre con guerras de por medio. Desde el principio del siglo XX sus habitantes, mayoritariamente judíos, tuvieron todo tipo de «problemas» con sus vecinos no judíos. En las guerras de los años 1917-1920 fue invadida primero por el Ejército blanco para a continuación serlo por el Ejército rojo. En 1921 pasó a «estar» en Ucrania, donde todavía sigue y durante el mandato de Stalin su población sufrió ejecuciones masivas y la minoría polaca fue enviada a Siberia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por el Ejército alemán, época en la que desaparecieron los últimos judíos.

Después de una historia así, un accidente nuclear no es más que otra muesca en la culata con la que el destino castiga con regularidad la zona.

A Chernóbil le tocó en suerte una de las plantas nucleares más grandes de la Unión Soviética y las autoridades ucranianas se las habían apañado para convencer a todos de que el lugar idóneo era justo allí: en la frontera con Bielorrusia y cerca de la frontera rusa. Y allí construyeron un complejo energético previsto para albergar seis centrales nucleares idénticas, de un gigavatio cada una, refrigeradas por el agua de un enorme estanque que se mantenía sólo ligeramente separado del caudal del río. Se empezaron los trabajos en 1977 y cuando sucedió el accidente se acababa de poner en marcha la cuarta de ellas y estaban ya en construcción las dos restantes; unos días después de la catástrofe, un dirigente del Partido Comunista prometía que se terminarían de todas formas y en plazo, pero la realidad es que nunca se retomó el proyecto.

UN DISEÑO PRECARIO

Estas centrales no tenían edificio de contención, ni circuito secundario, ni vasija en realidad. Era el edificio el que hacía todas esas funciones, y no era un compartimento estanco, ni estaba preparado para soportar según qué excesos. El meollo de la cuestión era que este tipo de reactor era de «doble uso», eufemismo que quiere decir que era de interés militar o que, por decirlo en claro, se utilizaba para producir plutonio-239, con el que se cargan las bombas nucleares; de manera secundaria, la electricidad que se generaba como parte del proceso se utilizaba para suministrársela a la sociedad civil.

Y es un detalle muy importante, porque para producir plutonio no se mantiene el combustible nuclear demasiado tiempo en el núcleo del reactor, porque se quemaría también el propio plutonio, así que hay que sacar las barras del combustible con frecuencia y en el momento justo. Resultado: se diseñó para que las barras se pudiesen sacar y meter, por arriba, sin parar el reactor y, por lo tanto, las barras de control se introducían desde abajo (detalle que cobrará protagonismo en los momentos críticos del accidente). Si se hubiese hecho con normas de seguridad occidentales, con aislamientos y grúas prácticamente dentro de la vasija, más grúas-puente por encima de ella, etc., hubiese dado como resultado un edificio de contención de más de setenta metros de altura interior. No era imposible construirlo (cabría con mucha holgura bajo la cúpula de San Pedro de Roma), pero sí que resultaba muy caro y ya por esos años la economía de la Unión Soviética no tenía tanto dinero como los cardenales romanos del siglo XVI. El reactor tenía encima una tapadera de varios cientos de toneladas que se retiraba para cargar de uranio y descargar de plutonio la vasija, pero no tenía edificio de contención al estilo occidental.

Pese a que algunos estudios dudan de que un edificio de contención convencional hubiese resistido sin daños la masiva explosión de aquel reactor, es seguro que un edificio estanco, aunque se agrietase durante el desastre, habría evitado la mayor parte de los escapes radioactivos, si no todos, y una sencilla reparación habría sido más rápida que construirlo después de forma improvisada y sin cimientos. Además, durante el funcionamiento de estas centrales los técnicos se encontraban con que tenían compromisos con las autoridades civiles (más y más electricidad) y con las militares (más y más plutonio), una doble dependencia y un claro origen de conflictos.

¿Construir esa central fue una imprudencia? Sí, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta, al contestar afirmativamente, el detalle de que en la extinta Unión Soviética había «y hay» decenas de centrales en esas condiciones que no han dado ningún problema.

Y otro detalle chocante: a la central número 4 de Chernóbil costó grandes esfuerzos hacerla estallar: hubo que desactivar media docena de importantes elementos de protección durante bastante tiempo y, durante todo ese proceso, hubo varios momentos en los que, si se hubiesen tomado las decisiones correctas, se habría evitado la catástrofe o, al menos, lo peor de ella.

¿ZONA CATASTRÓFICA?

Más datos curiosos: mientras que tras el accidente se hablaba de que Chernóbil y sus alrededores eran zona catastrófica y poco menos que el infierno en la Tierra, durante decenas de años siguieron funcionando las centrales nucleares que quedaban incluso en ese mismo edificio y que no habían resultado dañadas por la explosión. Durante esos años, los técnicos iban a trabajar allí, cumplían sus horarios, se cambiaban las barras de uranio cuando estaban gastadas, se barrían los pasillos, se limpiaban los retretes, se suministraba electricidad a Ucrania y, cuando había excedente, se exportaba a los países vecinos.

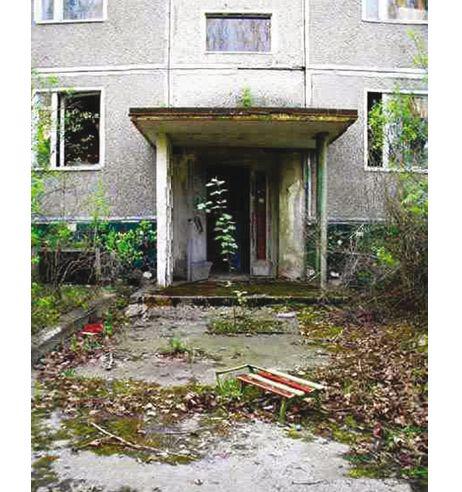

Y en 2012 Chernóbil es una ciudad de unos dos mil habitantes (que no son pocos, aunque eran más de cuarenta mil antes de la catástrofe), hay agencias de viajes que organizan excursiones para hacerse fotos con la central al fondo o pasear por los alrededores en los que florece la vida salvaje y se está elevando la ciudad de Prípiat a la categoría de reserva histórica del tipo de Pompeya y Herculano, porque esa ciudad, más próxima a la central que estalló, sí que se abandonó con brusquedad y sigue abandonada, de manera que puede ser con los años una irrepetible muestra arqueológica de la forma de vida de una ciudad soviética en esa época.

Discutible, criticable y sorprendente, por supuesto, pero en el mundo de la energía nuclear se dan casos así: lo que para la opinión pública aparece con una imagen dantesca, visto de cerca puede ser bastante distinto. La clave está en «saber» lo que se puede y lo que no se puede hacer en cada momento y en cada lugar. Y en Chernóbil hubo alguien que hizo lo que no se podía hacer, y cuando saltaron las alarmas las silenciaron, y cuando se activaron las protecciones automáticas las anularon, y no se lo dijeron a nadie.

EL PARADIGMA DEL HERMETISMO

Unos minutos después del accidente un satélite norteamericano fotografió el incendio y lo primero que supusieron es que había sido el lanzamiento de un misil, aunque desecharon enseguida la idea; en cualquier caso ese dato quedó enterrado dentro de los secretos circuitos militares.

La primera noticia en Occidente fue el 27 de abril de 1986, cuando a un técnico que entraba a cumplir su turno de trabajo en la central nuclear sueca de Forsmark le saltó la alarma de radiación al cruzar la puerta. Que cuando pongas los zapatos en el detector salte una sirena es uno de los temores inherentes a trabajar con elementos radioactivos. Para algunos es una pesadilla recurrente, por lo que es de imaginar que al empleado, por mucha frialdad nórdica que exhibiese, le saldrían algunas canas en los siguientes instantes. Pero enseguida alguien se tuvo que dar cuenta de que la alarma había saltado «al entrar», no al salir de la central, por lo que esa radioactividad no tenía nada que ver con lo que sucedía «dentro» de la central…

El presidente ejecutivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl Sergeyevich Gorbachov, parece ser que se enteró gracias a que los gobiernos de los países nórdicos, después de comprobar que todas las centrales nucleares de Finlandia y Suecia detectaban el mismo problema y de estudiar los vientos de ese día, protestaron formalmente porque les estaba llegando una radioactividad que con toda seguridad provenía del territorio soviético. El señor Gorbachov diría, con toda sinceridad, que él no tenía noticias de algo así, pero que se enteraría, y a continuación preguntaría en un tono más o menos educado a alguno de sus colaboradores que si había algún problema con las centrales de Estonia, Letonia o Lituania, pues lo más sencillo era suponer que provenía de las centrales más próximas al Báltico.

Su sorpresa debió ser mayúscula cuando alguien le dijese que el problema estaba a mil cien kilómetros de Forsmark, al otro lado del continente, en Ucrania, que el accidente había ocurrido hacía ya más de veinticuatro horas y que esa radioactividad que habían detectado en Suecia había pasado antes por parte de Ucrania, la mayor parte de Bielorrusia, Rusia (quizá incluido el Kremlin), Lituania, etc. «sin que nadie la detectase». El dato no tenía desperdicio.

Y, además, por si ese síntoma de descontrol no era suficiente, el problema de Ucrania era tan grave como para no preocuparse de los sensores de radiación de medio país, ni de los canales informativos de la Unión Soviética, que necesitaba preguntarles a los suecos qué es lo que pasaba dentro de sus fronteras, porque lo que sucedía es que en Chernóbil había estallado una central nuclear, había decenas de miles de personas expuestas a riesgos importantes y nadie había dado la voz de alarma. Es como si Nerón, ante el incendio de Roma, se hubiese ido a dormir para «dar imagen de normalidad».

Hasta ese momento, las autoridades locales habían intentado resolver la catástrofe con los medios de que disponían, cosa que no sólo era imposible, sino que era una actitud muy infantil, por decirlo con suavidad. Igual que habían afrontado la gestión de la central y habían, con ello, desencadenado la catástrofe.

PARA OCULTAR EL PARADIGMA DE LA IMPRUDENCIA

Pero volvamos al principio, porque estamos hablando de las consecuencias y del entorno, pero no del propio accidente: ¿cómo se produjo? Pues la verdad es que el accidente se produjo de una manera relativamente sencilla, como vamos a ver, por lo que para este libro no es muy importante el detalle de cómo sucedió, ya que no se debió a razones técnicas y no se pueden sacar lecciones de ello.

Tras el accidente del TMI-2 se reescribieron múltiples procedimientos y diseños y gracias a ello el TMI-1 tiene hoy las magníficas cifras de fiabilidad que tiene; pero tras la explosión de Chernóbil-4, lo único que hubo que decir es algo del estilo de: «haced caso de los manuales y no os volváis a saltar las normas de seguridad». De hecho, en los siguientes quince años el resto de reactores nucleares de la planta de Chernóbil han seguido funcionando sin mayores sobresaltos.

TODAVÍA ESTABA EN FASE DE PRUEBAS

Chernóbil-4 llevaba funcionando sólo unos meses, y una de las pruebas de funcionamiento no había sido realizada todavía. Se trataba de comprobar si los generadores de electricidad, unos enormes alternadores movido cada uno de ellos por una turbina de vapor que estaba en el otro extremo de su eje, tenían inercia suficiente como para conservar en marcha las bombas de refrigeración hasta que entraran en funcionamiento los generadores diésel que alimentan de electricidad a la instalación en caso de paradas, emergencias, etcétera.

El hecho es que una central nuclear consume mucha electricidad: las bombas de refrigeración son enormes y no se deben parar ni siquiera los treinta segundos que tardan en arrancar los generadores diésel. Se trataba de saber si en una emergencia se podía mantener la seguridad aunque no hubiese disponible ninguna fuente externa de electricidad.

En las centrales occidentales se dimensiona la refrigeración para que los materiales soporten el recalentamiento momentáneo y esos segundos no sean un problema, pero allí dependían de la línea de suministro eléctrico y si había un apagón en la zona a la vez que una avería en la central, se desencadenaba un problema potencial que había que intentar tener previsto.

En Fukushima por ejemplo lo que les faltó prever era que los depósitos de los generadores estaban al lado del océano en día de tsunami.

El plan en Chernóbil era parar el flujo de vapor hacia el alternador y seguir alimentando las bombas con la electricidad que generase en los segundos que seguía girando por inercia antes de pararse por completo. Esa prueba ya se había realizado con éxito en los anteriores reactores, pero pequeñas diferencias en la fabricación podían hacer que la inercia, el rozamiento, el rendimiento de los alternadores o el consumo de las bombas fuese algo distinto entre una unidad y la siguiente: había que comprobarlo.

Por supuesto, era mejor hacerlo con la central funcionando a baja potencia, y había que parar algunos mecanismos para simular la situación de «avería» sin que saltasen las alarmas que parasen del todo la central. Pero cuando iban bajando la potencia de la central, a mediodía del 25 de abril de 1986, se recibió la petición de que mantuviesen la producción para evitar apagones en Kiev, pues el suministro escaseaba por problemas en otras centrales y había un consumo relativamente alto a esas horas.

Las centrales nucleares tardan mucho en subir y bajar su producción, por lo que dejaron el reactor a media potencia esperando acontecimientos.

MIEDO A «CALAR» LA MÁQUINA

Precisamente los reactores de ese modelo eran especialmente lentos a la hora de subir y bajar de potencia, sobre todo a la hora de bajarla, porque tenían tendencia a pararse del todo y había que maniobrar con mucho cuidado para evitarlo. Cuando subían de potencia solían aparecer burbujas de vapor que aceleraban (aún más) la reacción, pero eso se compensaba automáticamente metiendo las barras de control. Al ir bajando la potencia, se daba el fenómeno contrario, pero agravado por el «envenenamiento por Xenon» (hablaremos enseguida de ello), y con el añadido de que las barras de control se pueden sacar del núcleo para mantenerlo en marcha, pero sin pasar de ciertos límites.

A las once de la noche les dieron luz verde para bajar la producción de electricidad y ahí se cometió la primera imprudencia: se lanzaron a realizar la prueba pese a que a esa hora ya no había ningún responsable en la central y estaban allí tan sólo tres técnicos sin experiencia: Boris Stolyarchuck controlaba las bombas de agua presurizada que refrigeraban y moderaban el reactor, Yuri Korneev las turbinas de la producción de electricidad y Leonid Tortunoud las barras de control del reactor. Su inexperiencia fue quizá la que les hacía creer que sabían suficiente como para solventar cualquiera de los problemas que surgiesen.

Y uno de los miedos de los controladores de cualquier central nuclear es que «se les pare», un miedo justificado por varios motivos. Primero, porque dejan de producir electricidad y eso ya es un problema (y en Chernóbil, además, bajaba también la producción de plutonio) pero, además, el hecho es que si una central se para, no se suele poder arrancar hasta pasados varios días, y no sólo porque las normas así lo determinan para revisar las causas de la parada, sino también en un modelo como el de Chernóbil, por la inercia radioactiva que hace que a diferentes potencias se produzcan diferentes isótopos, cuando bajaba la potencia del reactor se producía gran cantidad de xenon-135, un gas que absorbe muy bien los neutrones y que se queda en las barras del reactor impidiendo su funcionamiento durante varios días, hasta que el propio xenon, cuya radioactividad es de vida muy corta, desaparece por vías naturales. Se suele llamar «envenenamiento por Xenon», y el que muere envenenado es el reactor.

LA DELICADA FRONTERA DE LA ABSORCIÓN DE NEUTRONES

Hagamos un paréntesis para hablar de la absorción de los neutrones, que es un personaje fundamental en este drama. Solamente el 0,7% del uranio natural es del isótopo radioactivo, el uranio-235, el resto es del isótopo uranio-238, que es tan «poco» radioactivo que se utiliza en los aviones comerciales como contrapeso de los alerones, puesto que su alta densidad hace que en el poco volumen disponible se meta el peso necesario mucho mejor que usando plomo.

La reacción en cadena sucede porque por casualidad un átomo de uranio-235 se rompe, se «fisiona», y, al hacerlo, deja sueltos unos cuantos neutrones. Es «en cadena» porque esos neutrones, cuando chocan con otro átomo de uranio-235 es posible que también lo rompan y se libere otro grupo de neutrones que a su vez pueden romper otros átomos.

Pero esos neutrones salen del núcleo del átomo a una velocidad demasiado alta como para relacionarse con el resto de átomos de los alrededores y, para que sean más efectivos, conviene que vayan más despacio. A esos que van a la velocidad adecuada se les llama «neutrones térmicos».

En una bomba nuclear no importa demasiado, porque hay abundante uranio-235 y se rompen muchos a la vez, de modo que, aunque la mayoría de los neutrones se pierdan antes de hacer su trabajo, los que sí lo hacen son suficientes para que cada vez haya más rompiendo otros átomos y la reacción crece para, en unas milésimas de segundo, romper la mayoría y liberar casi toda la energía que tenían. Además, el uranio en una bomba se suele rodear de berilio, que actúa como un espejo en el que los neutrones rebotan y tienen más oportunidades de romper otros átomos antes de que la bomba se evapore.

En un reactor en cambio sí que importa el rendimiento, y mucho, pues se trata de aprovechar cada neutrón por lo que se les frena haciéndoles pasar a través de alguna sustancia como el agua, bastante efectiva atrapando la radiación y muy manejable (hasta que se calienta demasiado y se convierte en vapor), pero hay otros «moderadores» posibles.

En Chernóbil el elemento «moderador» era el grafito, un carbón muy puro, estable y manejable (y muy sucio: es con lo que se construye también la mina de los lapiceros). El grafito es un buen moderador, y es el primero que se utilizó en los experimentos de Enrico Fermi en la Universidad de Chicago cuando por primera vez se produjo energía atómica allá por 1942, pero tiene un problema (aparte de ser muy sucio para trabajar con él, ya lo hemos dicho, aunque quizá no con el suficiente énfasis) y es que en presencia de aire «arde» como buen carbón que es.

Evidentemente, si se mete en el reactor más moderador del necesario, la reactividad baja, disminuye el ritmo de reacción; y, al revés, si en ese momento se «saca» moderador, la reacción se vuelve a acelerar pasando en algún momento por un valor óptimo cerca del cual se procura trabajar y se controla la producción metiendo o sacando las barras de control que no moderan la velocidad de los neutrones, sino que los atrapan sacándolos de circulación.

Todo esto se volvió en extremo importante hacia la 1:23 de la madrugada del 26 de abril. A esas horas estaban los técnicos todavía bajando poco a poco la potencia del reactor. Querían dejarla en menos de los quinientos megavatios con los que habían trabajado toda la tarde, pero con el miedo a que se les parase.

UN FRÁGIL EQUILIBRIO

Al llegar la 1:20 el reactor estaba en una situación bastante inestable; no era una situación peligrosa, pero sí muy lejos de la normalidad: poca potencia, poco vapor saliendo de la vasija y, en consecuencia, casi toda el agua de refrigeración circulando en el circuito entre las bombas y la vasija, al borde de hervir, pero todavía líquida. Recordemos que el moderador era el grafito, pero el agua también modera los neutrones. El núcleo pues estaba en exceso moderado y le faltaban neutrones para tener un buen rendimiento.

Hacer funcionar un reactor nuclear es complicado; por el contrario, hay muchas maneras de pararlo, y entonces una de esas maneras tomó protagonismo: una mala actuación de alguno de los técnicos y la excesiva moderación del núcleo, quizá ayudada por el envenenamiento por xenon, llevó al reactor a funcionar con apenas treinta megavatios, un muy escaso 3% de su potencia nominal. Si fuese un coche, diríamos que se estaba «calando», y si fuese un avión, lo describiríamos diciendo que «entraba en pérdida».

En esas condiciones el reactor se debería detener por completo, y tenía automatismos para hacerlo, pero como estaban en un experimento en el que tenían que hacer funcionar las cosas fuera de su rutina, habían anulado los elementos que provocaban una parada automática y no se paró. Sin embargo con el reactor al 3% no podían llevar a cabo el experimento, por lo que intentaron subir la potencia bajando las barras de control (en este modelo, para «salir» del núcleo «bajaban» y se quedaban bajo la vasija, porque arriba estaban los mecanismos para cambiar las barras en marcha y los voluminosos circuitos para sacar el vapor, que en otros modelos están a un lado, en el circuito secundario).

LO EMPUJABAN HACIA EL PRECIPICIO SIN FRENOS

Así que bajaron/quitaron «muchas» barras; bajaron más barras de la cuenta.

Otra de las normas de seguridad decía que, de las cerca de doscientas barras disponibles, no debía haber nunca menos de treinta introducidas en la vasija, pero esa noche dejaron «sólo ocho», por supuesto tras anular el circuito que impedía incumplir esa norma. Lo malo es que consiguieron subir la potencia del reactor hasta unos doscientos megavatios, muy por debajo de lo prudente en ese modelo, aunque lo consideraron suficiente para llevar a cabo el experimento de esa noche y dedicarse después a subir la potencia y colocar el rendimiento del reactor a sus niveles más estables.

En esas condiciones tan precarias se lanzaron a hacer las pruebas: estaban muy presionados para terminar con ello y seguir produciendo electricidad (y plutonio de calidad militar). Entonces procedieron a parar el flujo de vapor hacia las turbinas, dejando que las bombas de refrigeración funcionasen con la corriente que aún producía la enorme turbina mientras se paraba

Resultó que esa corriente eléctrica, que bajaba por segundos, no era suficiente para mantener el funcionamiento de las bombas de refrigeración. Quizá estaban haciendo el experimento con el reactor trabajando a una potencia demasiado baja o quizá había demasiada agua en el circuito de refrigeración porque poca de ella estaba fuera en el circuito del vapor.

HIRVIÓ EL AGUA

El problema, desgraciadamente, lo descubrieron con poco vapor en circulación y mucha agua en la vasija al borde de hervir. En ese momento, al dejar de funcionar las bombas de refrigeración, hirvió toda a la vez. Y el moderador era el grafito, pero en ese momento lo que estaba frenando el reactor era también la cantidad de agua en el sistema, a tan baja potencia, no las barras de control, que estaban casi todas retiradas o bajadas. En otras palabras, cuando hirvió el agua, como el vapor es un moderador bastante peor que el agua, había de repente demasiados neutrones disponibles y se disparó la reacción nuclear mucho más allá de lo previsible, pues tampoco había suficientes barras de control en su sitio.

Se calcula que, por un instante, con la moderación del grafito más el agua y sin barras de control, el reactor funcionó a unas cien veces la potencia prevista. Una barbaridad. Los operadores oyeron un ruido proveniente del núcleo y pulsaron el botón de las emergencias que hace subir las barras de control; pero esas barras, al subir en lugar de bajar como en los reactores más normales, no tienen la opción de «caer» a la máxima velocidad: tardan unos veinte segundos en hacer su recorrido. Y para colmo, en ese recorrido terminaron de dar la puntilla al reactor.

DIERON MARCHA ATRÁS PARA VOLVER A PASAR POR EL DESASTRE

Tras la evaporación del agua, el núcleo estaba insuficientemente moderado, los neutrones eran demasiado rápidos para romper suficientes otros átomos de uranio-235 antes de salir del núcleo; en algún instante entre el momento en el que había mucha agua y el siguiente, en el cual no había nada más que vapor, la moderación era la óptima para dar, casi sin barras de control, toda la potencia físicamente posible y mucho más: eso había ocasionado el primer pico de potencia y la explosión que habían oído los operadores, pero ahora estaban entrando las barras de control, a su velocidad habitual, unas barras construidas con boro recubierto de grafito que, en ausencia de una cifra mínima de barras de control totalmente introducidas, empezaron por volver a moderar de nuevo óptimamente el núcleo en el trayecto de estar insuficientemente moderado a estar en exceso moderado, pero esta vez más despacio y manteniéndose en el punto óptimo durante mucho más tiempo.

En ese fatídico momento de óptimo rendimiento, sin barras de control que graduasen el «quemado» del uranio se debió alcanzar una potencia unas cuatrocientas veces superior a la normal. El vapor y todo lo evaporable que estaba en el núcleo se convirtió en gas a muy alta presión y la tapa del reactor saltó por los aires, matando a dos operarios que casualmente estaban justo encima de esa parte del edificio. Trozos de uranio, de grafito y de plutonio (unos treinta kilogramos de material radioactivo) saltaron por toda la central y ocasionaron una treintena de incendios.

EL DESASTRE HA SUCEDIDO

La mayor parte de las ciento noventa toneladas restantes de barras de uranio-plutonio cayeron entre trozos de grafito al fondo del núcleo. Perdida la delicada geometría que hace que aquello trabaje, dejó de funcionar. La central, como tal se había parado y ahí quedaron esos escombros: no pueden explotar (nunca hay en una central tanto material como para producir una bomba), pero son muy peligrosos.

La tapa cayó de nuevo en su sitio, y allí sigue todavía con sus cientos de toneladas de peso, pero cayó torcida y desde entonces es uno de los peligros de Chernóbil: si se cae del todo (por ejemplo por una quiebra debida a las tensiones de la postura en que se halla y el deterioro producido por el tiempo y la radiación), saltarían a la atmósfera varias toneladas de polvo radioactivo y tóxico.

Sin embargo lo peor en el momento del accidente es que dejó entrar aire en el moderador, el núcleo en el que había mil seiscientas toneladas de grafito, calentado a miles de grados y que comenzó a arder con furia de manera que su humo y cenizas arrastraron fuera los isótopos radioactivos, a la atmósfera. La catástrofe se había consumado.

PERO FUE A PEOR POR LA INEPTITUD DE LAS AUTORIDADES AL MANDO

Era ya un accidente muy grave, en ese momento el mayor de la historia de la energía nuclear, y sin embargo se hizo mucho más grave todavía por la negligente actuación de las autoridades (locales), que en todo momento se comportaron como unos irresponsables o unos ignorantes (que cada cual gradúe los calificativos según sus conclusiones). Dichas autoridades tardaron varios días en evacuar a la población de la ciudad de Chernóbil. A los bomberos los enviaron a apagar los incendios en la central sin advertirles que iban a una zona radioactiva y, por supuesto, sin equiparles con ningún medio de defensa contra la radioactividad. Murieron por decenas.

Ni siquiera alertaron al Gobierno o al Ejército. En las primeras horas no hicieron nada de lo que debían hacer y sólo salieron de su inacción cuando sus superiores se habían enterado del accidente por otros conductos desde Suecia, como ya se ha comentado.

No se repartieron las píldoras de yodo que podían prevenir el cáncer de tiroides, pese a que desde Estados Unidos se las ofrecieron en masa (¿eran las que se habían preparado para el accidente del TMI-2?) y hubo varios cientos de casos de cáncer de tiroides en la población afectada, sobre todo en niños, alguno de ellos mortales.

¿CUÁNTAS VÍCTIMAS? ¿CUÁNTOS MUERTOS?

Una de las mayores controversias posteriores al accidente se refiere al número de víctimas. Los informes de Naciones Unidas de los años 2000 y 2005 sostienen que no hay pruebas científicas de ningún efecto significativo producido por la radiación en la salud de la mayoría de las personas que resultaron expuestas y dan las siguientes cifras de víctimas mortales:

Es difícil creer que esas fuesen las únicas consecuencias, aunque los razonamientos de los grupos antinucleares que hablan de centenares de miles de víctimas son muy frágiles, pues en la mayoría de los casos confunden «afectado con fallecido» y no tienen en cuenta la aleatoriedad de los efectos de la radiación y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de esos efectos, con el paso de los años, dejan de tener significado: un fumador tiene un riesgo de padecer cáncer mayor que si no fumase, pero si deja de fumar (algo bien difícil, como sabe todo el que lo ha intentado) y se pasa diez años sin castigar sus pulmones, los efectos de «haber fumado» se han esfumado por completo y, si llega a padecer cáncer, cosa que le puede suceder a cualquiera, ya no es achacable seguramente al tabaco. Del mismo modo, la población irradiada tuvo una cierta probabilidad de contraer cáncer, una probabilidad algo mayor que si en Chernóbil no hubiese sucedido nada digno de mención, pero no pueden achacarse todos sus males futuros al accidente de forma indiscriminada ni de forma indefinida en el tiempo.

De hecho, las personas afectadas recibieron unos cuidados médicos y un seguimiento de su estado de salud algo superior al resto de la población soviética, lo cual pudo sesgar los resultados de una forma mucho más significativa que la radiación recibida.

OTRAS CONSECUENCIAS

La factura. Era una economía comunista, no se medían las cosas en dinero, pero hubo unos costes muy altos. Tres técnicos, por ejemplo, sufrieron condenas a diez años de cárcel.

En los siguientes días se lanzaron sobre el reactor desde helicópteros todo el boro, plomo (que no deja salir la radiación), hormigón (que cubre y sella) y arenas dolomíticas (asfixian muy bien los incendios) que se atrevieron a arrojar sin hacer peligrar la integridad de la placa de hormigón sobre la que está construida la central 4, la cual, si se hubiese rajado, habría dejado filtrar los isótopos radioactivos al subsuelo y a las aguas subterráneas.

El sarcófago de Chernóbil en el extremo del edificio donde el resto de centrales siguieron en marcha.

En los siguientes meses se cubrió la central 4 con un edificio que se supone que debería impedir que el resto de materiales radioactivos saliesen a la atmósfera, pero era un edificio provisional hecho con prisas, con medios precarios; hablando en claro: era una chapuza. No obstante, ahí quedó durante décadas ese «sarcófago», aunque no era estanco (los pájaros anidaban en el interior todas las primaveras) ni se esperaba que aguantase más de treinta años en pie. A su lado, las otras centrales nucleares siguieron en funcionamiento.

Los países occidentales insistían al Gobierno soviético primero, y al ucraniano después, en que debían cerrar las restantes centrales del complejo energético de Chernóbil, que debían construir un armazón de hormigón que garantizase a muy largo plazo el aislamiento del reactor accidentado y que tras ello debería procederse a extraer de manera controlada los materiales radioactivos allí enterrados para tratarlos como es debido. Pero el Gobierno soviético en principio, y el ucraniano después, decían que necesitaban las centrales de esa planta energética funcionando para abastecer a la población, que no tenían medios para hacer esas obras y que si los gobiernos occidentales las consideraban imprescindibles para la tranquilidad de sus conciencias, que las pagasen de sus bolsillos.

En el año 2000 se pararon las últimas centrales nucleares de la planta y dejaron de producir electricidad (y plutonio). En 2007 se comenzó la construcción del sarcófago definitivo de Chernóbil-4, todo pagado con fondos occidentales. La población, de todas formas, empujada por la necesidad o por la nostalgia, ha ido volviendo poco a poco a la zona (contaminada). Hay lugares de este mundo donde la vida es tan dura que un riesgo de radiación no empeora la situación de una forma decisiva.

LA VIDA SIGUE

Y así están las cosas un cuarto de siglo después del accidente. Lo más llamativo quizá sea que en los alrededores de Chernóbil y de Prípiat florece la vida salvaje de una manera que sorprende tanto a especialistas en energía nuclear como a ecologistas. Se dice que sólo se ha encontrado un caso de malformaciones en los animales: un ratón. La teoría más defendible habla de que en la vida silvestre los más débiles desaparecen con rapidez, pero esas pérdidas se compensan de sobra con el terreno que han recobrado los animales sin la presión humana y por eso se han vuelto a ver por la zona ciervos, jabalíes, caballos salvajes, etcétera.

Hay quien a raíz de estos fenómenos ha propuesto, con toda seriedad, que se utilicen como cementerios nucleares las zonas del planeta que se quieran conservar salvajes y libres.