Hasta que las centrales de fusión estén operativas, como la sociedad requiere cada vez mayores cantidades de energía y las energías renovables tienen sus propios límites, hay que hacerse a la idea de que, o bien asumimos el calentamiento global y quemamos combustibles fósiles mientras estén disponibles aceptando las consecuencias para el clima y la fauna, o como alternativa gestionamos la energía nuclear de una manera aceptable para todos. Así es que vamos a aprender de los errores pasados: vamos a analizar a continuación qué es lo que se hizo mal en los accidentes más graves y en los más sonados de la utilización pacífica de la energía nuclear.

Una advertencia: no vamos a tratar de los accidentes militares como nos gustaría, no por falta de ellos ni por ser menos graves, sino por falta de información pública de lo sucedido También vamos a ser selectivos en otro aspecto: nos vamos a centrar sobre todo en los accidentes «nucleares». Casi todas las centrales (atómicas y no atómicas) han tenido un buen catálogo de incidentes y accidentes, en algunos casos con emisión de tóxicos a la atmósfera. Pero en el caso de las centrales atómicas hay un totum revolutum donde se mete en el mismo saco la generación de energía, el tratamiento de residuos o, incluso, averías en los transformadores eléctricos que están en la salida de la central. En esto es como si hubiera una intención crítica que no se aplica en otros casos: si naufraga un petrolero se protesta, pero no se activan las mismas alarmas sociales que saltan si descarrila un tren con residuos nucleares (siempre aparecen activistas que boicotean la circulación de los trenes «nucleares», pero pocos se oponen a que enormes petroleros circulen por el océano buscando dónde hundirse de manera catastrófica) y si arde durante días una refinería emitiendo miles de toneladas de elementos tóxicos a la atmósfera, deja de ser noticia a las pocas horas de extinguirse el incendio, mientras que un escape de gases radioactivos indetectable a unos cientos de metros de una central nuclear ocasiona reacciones en gobierno y oposición hasta, por lo menos, la siguiente legislatura.

La inevitabilidad estadística

Exponemos a continuación una simplificada lista de los accidentes nucleares ocurridos acumulados por décadas:

| Civiles | Militares | |

|---|---|---|

| 1940 | 3 | |

| 1950 | 4 | 19 |

| 1960 | 4 | 18 |

| 1970 | 2 | 10 |

| 1980 | 6 | 7 |

| 1990 | 3 | 1 |

| 2000 | 2 | 4 |

En esta vista es evidente el efecto del final de la Guerra Fría: cuando dejaron de mantenerse en vuelo centenares de bombas nucleares y los submarinos descansaron más tiempo en sus muelles, en lugar de pasar el rato jugando al gato y el ratón, entonces el número de accidentes militares bajó de forma drástica. Cuestión de probabilidades y de estadística. Las frías cifras nos vienen a decir que cada dos o tres años se produce un accidente civil. Siempre aparece alguien diciendo que hay que intentar que no vuelva a suceder «ninguno», nunca más, pero ante afirmaciones como esa los profesionales de la estadística sonríen con benevolencia o con sorna, según la confianza que tengan con quien lo haya dicho.

MANEJAR EXPLOSIVOS JUNTO A MATERIALES RADIOACTIVOS ES IMPRUDENTE

Respecto a los accidentes militares hay que señalar un detalle importante: mientras que en las centrales nucleares el «encendido» del combustible (ligeramente enriquecido: la proporción del isótopo radioactivo del uranio no suele ser mayor del 3% [del U235, que no es más del 0,72% del uranio natural]) se realiza con suavidad y por simple desplazamiento de las barras de control, en el otro campo, en una bomba nuclear, por lo normal se dispone de una masa, típicamente una esfera de uranio o plutonio (de gran pureza, hasta un 95% en el caso del U235) que está al borde de una frontera: es sólo un «poquito» menos densa de lo necesario para que la reacción en cadena se inicie de forma descontrolada. Para cruzar esa frontera, se comprime el combustible nuclear con explosivos de muy alta potencia; eso hace que la densidad de combustible sea mayor por un instante y se inicia una reacción descontrolada que en una minúscula fracción de segundo libera todo el calor que en una central se va soltando a lo largo de años. En otras palabras, una bomba nuclear, para comprimir el combustible, incluye entre sus piezas una importante cantidad de explosivos convencionales que a veces han explotado cuando no debían: en eso han consistido muchos de los accidentes nucleares militares, como por ejemplo lo que pasó en febrero de 1950 en el Pacífico norte.

A mediados de febrero (tiempo frío en el hemisferio norte) tuvo problemas un bombardero Convair B-36 Peacemaker, un mastodonte de seis motores de hélices (el mayor avión de hélices jamás producido en serie) que era tan enorme que tenía un pequeño tranvía interno para llevar el artillero de cola hasta su posición de combate detrás del todo, y en el que los mecánicos podían ir andando erguidos por el interior de las alas (a través de un pasillo de más de dos metros de altura) hasta los motores para revisarlos en vuelo. Como el despliegue de estos monstruitos era por el norte de Alaska (para estar cerca del «enemigo»), con el agravante de que no cabían en los hangares, se pasaban todo el invierno con los motores en marcha para evitar congelaciones. Por el contrario, cuando estaban en vuelo tenían cierta tendencia a incendiar los motores, porque los carburadores estaban detrás de los motores radiales y se recalentaba la mezcla de gasolina. Fue un avión para el que incluso se resucitó la vieja idea que utilizaron algunos dirigibles gigantes: llevar a su vez algún avión de caza colgando como defensa por si les atacaban.

En ese contexto, uno de esos «grandotes» que volaba de Alaska a Texas (en invierno, después de meses de no parar los motores) tuvo que parar tres de los seis propulsores por averías. El piloto no tenía ni pizca de confianza en conseguir volar un puñado de horas todavía sin más incendios para lograr aterrizar en la costa, por lo que planteó abandonar el avión con los paracaídas; sólo había un pero: la bomba nuclear averiada que llevaban a Texas para repararla.

La solución que adoptaron fue tirarla en medio del océano antes de saltar cerca de la isla Princess Royal. Al caer al mar no estalló como bomba nuclear, pero sí estalló el combustible químico del detonador, potente como para derribar una manzana de casas, dispersando el uranio radioactivo por medio océano (más o menos). A la caída en el agua sólo sobrevivieron doce de los diecisiete hombres que viajaban a bordo.

Una breve anotación de tecnología militar: al principio de la carrera de armamentos se hacía diferencia entre «bomba atómica» y «bomba de hidrógeno» o entre «bomba de fisión» y «bomba de fusión»; nombre aparte, la segunda, la de hidrógeno/fusión, era (es todavía, por desgracia) el equivalente de las centrales de fusión que se están gestando en Cadarache. En esa central de fusión se produce («producirá», al final del largo embarazo) la compresión del hidrógeno a base de bobinas electromagnéticas de muy alta potencia, sobre todo de sus iones deuterio y tritio, quizá con helio-3 como aditivo. En las bombas de hidrógeno, la compresión del deuterio y del tritio se hace de una forma más descontrolada: utilizando para ello una bomba nuclear de fisión.

De todos modos, el peor accidente nuclear posible sería, y esperemos que nunca «sea», si uno de esos terribles ingenios cayese en manos de un loco de cualquier pelaje.

SE ME HA PERDIDO UNA BOMBA

Los españoles por encima de cierta edad tenemos un recuerdo colectivo bastante bizarro: el de un ministro español y un embajador norteamericano bañándose en Palomares para demostrar que no había peligro por las bombas de un avión norteamericano que habían caído al mar en otro accidente aéreo. Con el tiempo se pudieron sacar otras dos conclusiones de aquel incidente: una, muy simplista, la de que no debía de haber un grave peligro puesto que aquel político (don Manuel Fraga Iribarne) disfrutó de una muy larga y muy activa vida pública y murió en 2012; y otra, que «algo» había después de todo puesto que todavía medio siglo después se sigue midiendo actividad radiológica en la zona y se toman medidas para eliminar residuos que en los años sesenta no se consideraron dignos de atención.

EL MAR YA TIENE SUS PELIGROS SIN NECESIDAD DE BOMBAS Y REACTORES

Un caso aparte merecen los accidentes de submarinos nucleares. Varios submarinos nucleares soviéticos descansan en el fondo del océano por diversas razones. El Kursk se hundió por la explosión de un torpedo experimental y el K-19 (que estuvo a punto de provocar un grave incidente militar por maniobrar demasiado cerca de una zona controlada por la OTAN) evitó por los pelos una fusión del núcleo (en inmersión) gracias al sacrificio de dos marineros que cerraron la central pese al riesgo de irradiación que asumieron (murieron los dos).

Ese diseño del K-19 fue especialmente nefasto y ya se le conocía como «fabricante de viudas» antes de tocar el agua. Se pensó para un torpedo nuclear de veinte toneladas (las bombas de los soviéticos eran muy pesadas) y en el diseño inicial no es fácil que el buque sobreviviese al disparo de algo tan enorme. Tampoco era seguro que llegase al punto de disparo al primer intento, pues los puestos de guiado estaban orientados hacia popa, con lo que babor y estribor pasaban a ser direcciones ambiguas. Se rehízo por completo el diseño, pero el K-19 quedó con una torreta pequeña y muy agobiante porque era allí donde acabaron colocados los tres misiles que finalmente estaba preparado para disparar.

Algún submarino ruso más se hundió frente a las costas norteamericanas, pero después de sellar el reactor. El Kursk fue sacado a flote unos años después y llevado a Murmansk para tratar de reaprovechar sus restos. Por cierto, tenía desplegadas las antenas.

—¿En inmersión? Pero si bajo el agua no funcionan.

Se rumoreó que estaban emitiendo bajo el agua por alguna razón que sólo entenderían los militares y quizá por esa causa un misil despistado se acercó por allí a curiosear esas emisiones y lo hizo añicos. Esto último sólo son rumores.

Los norteamericanos perdieron, al menos, el Thresher y el Scorpion, que se fueron a pique con toda su tripulación. Entre unos y otros, ocho reactores y unas cincuenta bombas nucleares descansan en el fondo de diversos océanos.

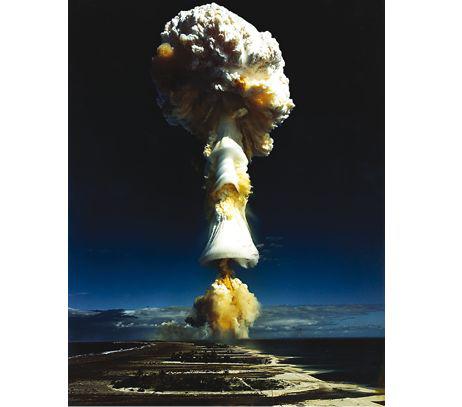

También se podrían considerar desastres nucleares, aunque para nada fueron accidentes, las pruebas de armamento nuclear que se llevaron a cabo en la atmósfera con toda impunidad en los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Cualquiera de ellas emitió a la atmósfera mucho más material radioactivo que los accidentes de centrales nucleares de todo el mundo.

ACCIDENTES PROVOCADOS

Además, con mayor o menor nivel de malicia, miles de personas civiles y militares fueron irradiadas. Y en esto no se salva ninguno de los países que pelearon en la Guerra Fría.

Estados Unidos, en un principio, estacionaba compañías completas de soldados a diferentes distancias de las explosiones para medir a posteriori los daños sufridos y juzgar su capacidad de combatir. Hay que recordar que entonces se estaban planificando tácticas de combate en las que las bombas nucleares se lanzaban, incluso utilizando cañones, sólo un poco por delante del avance de las tropas de infantería para «limpiar» de enemigos las zonas a invadir. Incluso, para la elección de Nevada como zona de pruebas se tuvo en cuenta que la comunidad mormona de la zona no se avergüenza de las personas con discapacidad física o intelectual.

De las pruebas soviéticas poco se sabe y menos algo que sea fiable, pero parece probado que hicieron pasar cerca de los polígonos de pruebas trenes cargados con disidentes políticos camino del Archipiélago Gulag para evaluar las reacciones a la radiación de un colectivo tan variado. Por cierto, muchos de los que hicieron posible el desarrollo nuclear soviético pasaron alguna temporada en ese duro exilio por pensar de manera distinta a la opinión oficial; en el bando contrario, Robert Oppenheimer (director civil del Proyecto Manhattan) tuvo serios problemas en Estados Unidos por sus tendencias comunistas.

Francia hizo sus pruebas en Argelia sin preocuparse de la población bereber y en Mururoa animaba a los empleados a presenciar la explosión a simple vista «para que admirasen el poder de Francia». Muy parecido fue el cuidado que el Reino Unido tuvo en Australia con los aborígenes al hacer sus pruebas nucleares.

EL ESTRONCIO-90 COMO AYUDA A LA ARQUEOLOGÍA

Ninguno de ellos se preocupó siquiera por medir la cantidad de estroncio-90 que liberaron y que, desde entonces, puebla la atmósfera de la Tierra. El estroncio es un metal curioso, que se utiliza para colorear cerámicas y es el responsable de los colores rojos de los fuegos artificiales (una curiosidad: los colores verdes son muy fáciles de conseguir, con diversos métodos, pero los azules son mucho más complicados de obtener y en la pirotecnia barata no veremos este color). Pero eso es con sus isótopos de peso atómico más ligero, 84, 86 u 88, que China exporta a todo el mundo (poseen dos tercios del comercio mundial también del estroncio).

El estroncio-90 sólo se obtiene en las reacciones nucleares y antes de 1945 no existía más que en algunos laboratorios. Al húngaro György Hevesy le dieron el Nobel de Medicina en 1943 por darse cuenta de que el estroncio se movía por el cuerpo igual que el calcio; como el estroncio-90 es radioactivo, en el metabolismo resulta fácil seguirle la pista al calcio cambiándolo por este isótopo: así nació la medicina nuclear.

El estroncio-90 es especialmente dañino en dosis medias o altas (se cuela donde estaría el calcio, en los huesos, y daña temporalmente la médula espinal además de producir anemia y a veces cáncer). Tiene una vida media de decenas de años, por lo que del que se produjo en Hiroshima en 1945 ya casi no queda nada a efectos prácticos, aunque desde entonces se han detonado una cifra superior a dos mil bombas nucleares más.

Dentro de cientos y de miles de años se podrá datar cualquier objeto que desentierren los arqueólogos utilizando un nuevo marcador: si no está contaminado de estroncio-90 o de alguno de los resultados de su desintegración natural es que se trata, con toda seguridad, de «algo» enterrado antes de 1945. Eso es un claro beneficio también para los arqueólogos de hoy en día: cualquier intento de fraude de alguien que «construya» una antigüedad quedará rápidamente delatado: los materiales que utilizará estarán «todos» contaminados por átomos de estroncio-90 que dirán a la primera que eso no es anterior a 1945.

La cucharilla con la que removemos el desayuno, el chupete del bebé, las sábanas de nuestra cama. Desde 1945 es fácil detectar estroncio-90 en cualquier objeto cotidiano. De hecho, para construir los detectores de cuerpo completo que se usan en los laboratorios radiológicos para las revisiones médicas del personal, el metal necesario se saca de barcos que se desguazaron antes de 1945, a fin de que no estén contaminados.

Los accidentes civiles son de muy diferente índole. Los recogidos en la tabla de más arriba son los que han supuesto daños a las personas o, al menos, aquellos en los que se han vertido al exterior materiales radioactivos. En algún caso, como en el accidente de Vinca (antigua Yugoslavia), algo tan simple como una mala calibración de las lecturas de la cámara de detección dejó que se irradiasen muy por encima de los niveles admitidos seis científicos, a los que se les realizó en Francia uno de los primeros trasplantes de médula ósea; uno de ellos murió.